ACCÈS LIBRE UNE Politique International Environnement Technologies Culture

01.10.2025 à 10:53

Fusion nucléaire : les systèmes d’IA changent déjà la donne

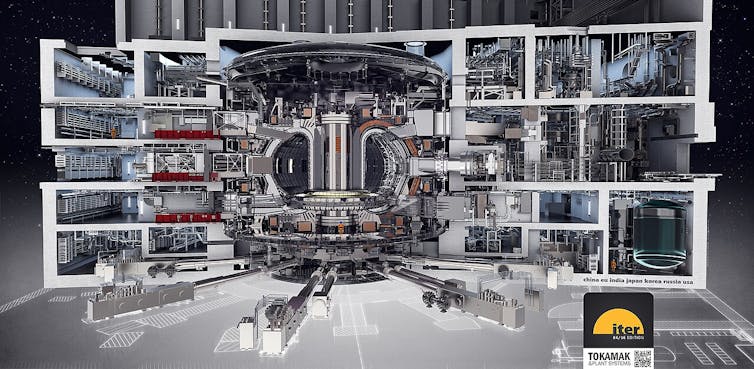

La fusion nucléaire, qui alimente notre Soleil, est l’un des plus grands espoirs pour produire une énergie propre, abondante et sûre. Elle consiste à fusionner des noyaux légers, par exemple de l’hydrogène, pour former des noyaux plus lourds, en libérant une énorme quantité d’énergie. Contrairement à la fission, elle ne génère pas de déchets radioactifs de longue durée ni de gaz à effet de serre. Mais recréer cette réaction sur Terre est un défi technologique et scientifique colossal. Les prototypes sont gigantesques et très coûteux, et le numérique prend une place importante pour faciliter les essais. Depuis le milieu des années 2010, et de manière accélérée depuis 2020, des systèmes d’intelligence artificielle sont utilisés pour contrôler le plasma et améliorer la conception de futurs réacteurs. Pour atteindre la fusion, il faut chauffer les atomes à des températures de plus de 100 millions de degrés. Les atomes forment alors un plasma, un gaz ionisé ultra-chaud impossible à contenir par des matériaux solides. Les physiciens doivent donc faire preuve d’imagination et deux grandes approches expérimentales sont poursuivies depuis des décennies : l’une avec des champs magnétiques, l’autre avec des lasers. La fusion par confinement magnétique confine le plasma par de puissants champs magnétiques dans un réacteur en forme de tore, appelé « tokamak ». Le projet international ITER, un consortium international impliquant l’Union européenne, le Japon, les États-Unis, la Chine, la Russie, l’Inde et la Corée du Sud et installé en Provence, est l’exemple le plus ambitieux, mais il existe de nombreux tokamaks expérimentaux à travers le monde. La fusion par confinement inertiel utilise des lasers, incarnée par le laboratoire National Ignition Facility aux États-Unis. Au NIF, les scientifiques utilisent 192 lasers géants pour comprimer et chauffer une capsule de combustible en une fraction de seconde, et pendant une minuscule fraction de seconde. Les deux approches font face à d’énormes défis : maintenir la stabilité du plasma, éviter les instabilités destructrices, prédire les disruptions (par exemple, dans un tokamak, une « disruption thermique » peut brutalement refroidir le plasma et libérer son énergie sur les parois, risquant de les endommager), optimiser les tirs laser ou la forme du plasma. Et c’est ici que les systèmes d’intelligence artificielle entrent en scène. L’outil numérique a toujours été vital pour saisir les phénomènes complexes, grâce notamment à l’analyse de données massives. Aujourd’hui, l’IA pousse cette capacité encore plus loin. Notons toutefois que les systèmes d'IA sont très variés, et qu'il ne s'agit pas dans ce cas de système d'IA générative, tels que ceux qui ont donné naissance à ChatGPT ou Dall-E par exemple. Dans les tokamaks, des milliards de données sont générées à chaque tir : images, champs magnétiques, températures, densités. En 2022, une avancée spectaculaire a été réalisée dans le tokamak TCV (Tokamak à Configuration Variable) de l’EPFL à Lausanne, qui est un dispositif expérimental de taille moyenne, dédié aux recherches fondamentales. Une intelligence artificielle développée par DeepMind et le Swiss Plasma Center a été utilisée pour contrôler en temps réel la forme et la position du plasma en utilisant l’apprentissage par renforcement profond. Plus spécifiquement, il s'agit d'un système de contrôle en boucle fermée. Les ajustements de l’IA se font en temps réel, à l’échelle de la milliseconde, ce qui correspond aux temps caractéristiques de l’évolution des instabilités dans un plasma de tokamak. Ainsi, l’algorithme peut ajuster les champs magnétiques de manière dynamique pour maintenir le plasma stable, une première mondiale publiée dans la revue Nature. Autre prouesse : la prédiction des disruptions, ces instabilités soudaines qui peuvent endommager les réacteurs. Des modèles d’apprentissage automatique, comme les réseaux de neurones, sont capables d’identifier les signaux précoces de telles instabilités. Ainsi, sur le tokamak DIII-D aux États-Unis, une IA entraînée (apprentissage supervisé) uniquement sur des données expérimentales de ce tokamak a pu anticiper une disruption, 300 millisecondes à l’avance, donnant au système le temps de réagir. Cette approche sans modèle physique — c’est-à-dire basée uniquement sur un système d'IA analysant en temps réel les données du réacteur (data-driven) —, a permis d’activer des systèmes d’atténuation (par exemple injection d’impuretés ou modulation des champs) à temps, ce qui a stabilisé le plasma. On conclut qu’une disruption a été évitée non pas parce qu’on l’a « vue » se produire, mais parce que les conditions observées correspondaient à celles qui, dans toutes les campagnes précédentes sans intervention, menaient invariablement à une interruption brutale. Publiés dans Nature en 2024, ces résultats ouvrent la voie à un contrôle plus dynamique des réactions de fusion. Divers systèmes d'IA, par exemple par exemple des réseaux de neurones convolutifs (CNN) ou des autoencodeurs variationnels (VAE) sont aussi utilisés pour améliorer les diagnostics, repérer les anomalies dans les capteurs, analyser les vidéos de turbulence plasma ou encore accélérer les simulations grâce aux jumeaux numériques. Un jumeau numérique est une réplique informatique d’un système réel, alimentée en continu par des données expérimentales. Dans le cas de la fusion, il s’agit de modèles capables de reproduire l’évolution d’un plasma. L’IA intervient ici pour accélérer ces modèles (par exemple en remplaçant des calculs très lourds de mécanique des fluides par des approximations apprises) et pour combler les manques des équations physiques là où les théories actuelles sont incomplètes. Alors que, dans le cas précédent, l’IA prédisait un événement critique (une disruption) à partir de données, les jumeaux numériques assistés par IA permettent d’accélérer des simulations complètes de plasma pour des usages plus prospectifs — l’optimisation de l’architecture d’un réacteur par exemple. La fusion inertielle, elle, repose sur la compression ultrarapide de capsules de combustible par des lasers. Les tirs sont rares et coûteux, principalement à cause de l’énergie colossale nécessaire pour alimenter les lasers (et leur préparation), mais aussi du coût des capsules de combustible et du temps de recalibrage entre deux tirs. Dans ces conditions, chaque milliseconde compte. Ici encore, les systèmes d’IA changent la donne. À l’Université de Rochester, aux États-Unis, une IA (de type optimisation bayésienne) a été entraînée à optimiser la forme des impulsions laser sur le système OMEGA (le plus puissant laser académique au monde, dédié à la recherche sur la fusion par confinement inertiel). OMEGA génère ces tirs avec précision, et des diagnostics mesurent les résultats à des échelles de millionièmes de mètre et de trillionièmes de seconde. Dans ce cas, le système d’IA est utilisé pour corriger les écarts entre simulations et réalité, optimiser les impulsions laser, et proposer les meilleures configurations expérimentales. Résultat : une augmentation spectaculaire du rendement de fusion, multiplié par trois dans certains cas. Ce type de modèle, publié dans Nature, permet d’explorer rapidement un vaste espace de configurations sans tout tester expérimentalement. L’IA est aussi utilisée pour corriger les simulations, combler les écarts entre théorie et réalité, et proposer des conceptions inverses : on fixe un objectif (par exemple, atteindre l’ignition) et l’IA propose le meilleur design pour y arriver. C’est ce qui a permis, fin 2022, à NIF d’atteindre pour la première fois un rendement de fusion supérieur à l’énergie injectée par les lasers, un jalon historique. Enfin, plusieurs types de systèmes d’intelligence artificielle sont utilisés : certains sont spécialisés dans l’analyse d’images pour exploiter les diagnostics, d’autres aident les robots à bien viser et aligner les cibles, et d’autres encore reconnaissent automatiquement quand un tir a échoué. L’objectif à terme est d’automatiser totalement ces expériences, en les rendant adaptatives et intelligentes. Alors que d’ici 2035, ITER générera environ 2 pétaoctets de données par jour, on comprend que la science des données se révèlera vitale pour traiter et appréhender toutes les informations. Intégrer des systèmes d’IA à la fusion n’est pas sans obstacle. Les modèles doivent être rapides (c’est-à-dire capables de donner des résultats quasi en temps réel pour accompagner le pilotage du plasma), robustes (résistants aux erreurs de mesure et aux variations des données), interprétables (leurs décisions doivent pouvoir être comprises par les physiciens et justifiées, et non pas rester une « boîte noire ») et transférables d’une machine à l’autre (un modèle entraîné sur un tokamak donné doit pouvoir être adapté sans repartir de zéro sur un autre dispositif). Les chercheurs travaillent donc sur des systèmes d’IA informés par la physique, capables d’expliquer leurs décisions et respectueux des lois fondamentales. Les données sont aussi limitées pour certains dispositifs comme NIF, ce qui pousse à combiner expériences et simulations pour enrichir les jeux de données. En effet, plus le volume de données est grand, plus l’IA peut apprendre des régularités complexes du plasma ; tandis qu’un jeu de données limité risque de conduire à des modèles biaisés ou peu généralisables. Au-delà des limitations techniques actuelles, par exemple la puissance de calcul nécessaire pour traiter en temps réel les données issues de milliers de capteurs, la difficulté à garantir la fiabilité des prédictions face à un plasma chaotique ou encore la rareté de bases de données suffisamment riches pour entraîner correctement les modèles, l’intégration de systèmes d’IA dans des réacteurs de fusion pose aussi des questions de responsabilité. En cas de défaillance d’un algorithme entraînant une perte de confinement ou un dommage matériel, qui serait responsable : les concepteurs du réacteur, les développeurs du logiciel, ou les opérateurs ? Ces enjeux juridiques et éthiques restent encore largement ouverts, mais sont cruciaux au regard des énergies et températures en jeu. Dans les années à venir, l’intégration de l’IA pourrait accélérer les progrès vers une fusion maîtrisée et commercialement viable. Si la fusion est le rêve énergétique ultime, alors l’intelligence artificielle pourrait bien en être la clé. Cet article est publié dans le cadre de la Fête de la science (qui a lieu du 3 au 13 octobre 2025), dont The Conversation France est partenaire. Cette nouvelle édition porte sur la thématique « Intelligence(s) ». Retrouvez tous les événements de votre région sur le site Fetedelascience.fr. Sadruddin Benkadda reçoit des financements de Aix Marseille Université, CNRS et de EUROFUSION.

Collaboration avec ITER Organisation et l'IRFM (CEA) Thierry Lehner et Waleed Mouhali ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire. Texte intégral 2986 mots

Fusion magnétique : une IA aux commandes du plasma

Fusion inertielle : concevoir les meilleurs tirs laser avec l’IA

Défis et avenir de l’IA dans la fusion

![]()

30.09.2025 à 17:00

Et si votre prochain collègue était un agent IA ?

Les agents d’IA sont capables d’effectuer différentes tâches de façon plus ou moins autonome. À mesure qu’ils sont intégrés à nos outils et à nos échanges personnels et professionnels, c’est toute la société qui doit décider ce qu’elle souhaite déléguer… et ce qu’elle préfère préserver. En arrivant au bureau, un mail vous attend. Votre client voulait une mise à jour sur sa commande. Mais un agent IA a déjà consulté les données de livraison et envoyé un message de suivi. Vous n’avez rien eu à faire. Ce n’est pas de la science-fiction. Les agents IA sont sur le point de transformer en profondeur nos façons de travailler. L’entreprise américaine de conseil Gartner estime que 15 % des décisions professionnelles quotidiennes seront prises par des agents IA d’ici 2028, et 33 % des entreprises utiliseront des agents IA (contre 1 % en 2024). Ces agents ne sont pas de simples assistants mais des entités capables d’agir, décider et parfois collaborer entre elles. Leur émergence pose des questions fondamentales sur le rôle des humains au travail. Un agent IA est un logiciel (semi)-autonome qui utilise des techniques d’intelligence artificielle pour percevoir, prendre des décisions, accomplir des tâches et atteindre des objectifs prédéterminés, dans des environnements physiques ou numériques. Un agent IA peut agir pour le compte d’un utilisateur ou d’un autre système, par exemple un autre agent logiciel, en concevant son processus de travail et utilisant les outils disponibles. Certains agents suivent une logique strictement scriptée, tandis que d’autres sont dotés d’une plus grande autonomie : ils déterminent eux-mêmes le bon moment pour agir en fonction du contexte, des objectifs et des informations disponibles. C’est cette autonomie qui caractérise l’« IA agentique ». Cette forme particulièrement autonome d’agent IA, qui ouvre de nouvelles possibilités mais soulève également des enjeux inédits en matière de conception, de contrôle et d’usage. Tous les agents IA ne forment pas une IA agentique, bien que la tendance aille en ce sens. Par exemple, un « agent IA agentique » pourrait envoyer de lui-même un message aux clients de manière proactive si un message de retard du fournisseur est arrivé. Dans le contexte européen, une telle autonomie n’est pas interdite, mais elle relève des obligations de supervision humaine et de transparence imposées par l’AI Act (2024). Dans ce cadre, supervision ne signifie pas validation systématique de chaque action, mais capacité à tracer, contrôler et reprendre la main à tout moment. Le marché mondial des agents IA, agentiques ou non, devrait représenter 47,1 milliards de dollars en 2030, 1,896 milliard de dollars en France en 2030. Les agents IA s’appuient sur différentes briques d’intelligence artificielle : compréhension de requêtes, recherche d’informations, planification, action dans les systèmes, génération de texte. Parmi ces briques, les grands modèles de langage (LLM) jouent un rôle central, mais sont désormais utilisés par les agents IA de manière autonome, sans intervention humaine. Les agents IA fonctionnent en continu, sans fatigue ni pause. Ils permettent aux organisations d’étendre considérablement leur capacité d’action. À ce titre, ils incarnent la promesse d’une productivité accrue et d’une réduction des coûts.

À lire aussi :

Les robots collaboratifs, des collègues de travail comme les autres ?

Mais cette automatisation radicale réactive des craintes anciennes : déqualification, dilution des responsabilités, dépendance technologique, perte de contrôle. Ainsi, 75 % des citoyens français pensent que l’IA détruira plus d’emplois qu’elle n’en créera, et 63 % refusent aujourd’hui de se former à ces outils selon le Labo Société Numérique 2024. Aux États-Unis, seuls 23 % des adultes pensent que l’IA améliorera leur façon de travailler, contre 73 % des experts de l’IA. La rupture est donc aussi sociale que technologique. Automatiser les processus peut figer une manière de faire, plutôt que d’innover. Selon Erik Brynjolfsson, le véritable potentiel de l’IA réside dans son pouvoir d’augmenter les capacités humaines pour faire de nouvelles choses, pas de les remplacer. Ainsi, plutôt que de remplacer les humains, les agents IA pourraient élargir leur champ d’action créatif, en leur suggérant des idées nouvelles, en automatisant l’exploration de variantes ou en testant rapidement des pistes qu’un humain seul n’aurait pas le temps d’examiner… par exemple pour ouvrir la voie à des avancées majeures, notamment dans le domaine de la biomédecine. Mais pour cela, il faut qu’ils soient dignes de confiance. Le fait que 93 % des employés de bureau doutent encore de la fiabilité des résultats produits par l’IA ne relève pas seulement d’un problème d’adoption : cette méfiance renvoie à des failles concrètes des systèmes actuels, qu’il s’agisse d’erreurs, de biais, ou d’un manque de traçabilité et d’explicabilité. Face à des systèmes capables d’agir de manière autonome tout en faisant des erreurs, qu’il s’agisse de biais, de décisions inadaptées ou d’hallucinations, une question demeure : qui est responsable du résultat ? Les agents, par nature, ne peuvent ressentir ni assumer la responsabilité de leurs actes. Pourtant, leur rôle peut rester invisible aux yeux des utilisateurs : les employés peuvent ignorer qu’un agent a pris une décision à leur place, ou se retrouver démunis face à un raisonnement biaisé qu’ils ne comprennent pas. Un autre risque tient à l’imprécision des consignes données par l’utilisateur, ou à la manière dont l’agent les comprend. Une interprétation erronée peut amener ce dernier à sélectionner un outil inadéquat ou à en faire un usage détourné, avec des effets indésirables. Ce type de dérive est parfois qualifié d’ « hallucination d’appel de fonction ». Enfin, une étude publiée dans Nature montre que les agents IA sont plus enclins que les humains à suivre des instructions manifestement non éthiques, ce qui demande la mise en place de garde-fous prohibitifs. Lorsque les agents travaillent en mode agentique, en toute autonomie et auto-orchestration, ces questions ont d’autant plus de poids. Ce sont donc les organisations qui doivent prendre l’initiative de mettre en place des mécanismes de gouvernance robustes, pour assurer à la fois la conformité éthique des usages et le bien-être des salariés exposés à ces systèmes. Les actions des agents IA peuvent aussi des conséquences imprévues, dont les organisations restent responsables, ce qui impose de se doter d’un cadre de gouvernance adéquat. Cela suppose des actions concrètes : une gouvernance robuste de l’IA dans l’entreprise, un niveau suffisant de transparence, et des cadres réglementaires établis. En pratique, il est essentiel de définir explicitement les responsabilités respectives des humains et des machines, et de former les employés — notamment à la littératie algorithmique — pour leur permettre d’agir en connaissance de cause. Il faut également permettre une collaboration contradictoire, avec un agent IA qui interroge et affine les recommandations de l’agent humain. D’un point de vue technique, le recours à des audits indépendants et la mise en place de dispositifs d’alerte en cas de dysfonctionnement constituent des garanties indispensables pour un contrôle pertinent des agents IA. Certaines entreprises envisagent de faire collaborer plusieurs agents IA spécialisés pour atteindre des objectifs communs : ce sont les systèmes multiagents. Par exemple, des agents IA pourraient travailler ensemble pour suivre votre réclamation client sur votre dernière commande en ligne, faire des recommandations, remonter la solution, et ajuster votre facture. Pour y arriver, il reviendra à l’entreprise de bien orchestrer la collaboration entre les agents IA. Elle peut créer un réseau centralisé, avec un serveur qui contrôle les actions et informations des agents et qui peut prendre la main sur le système ; ou alternativement, un réseau décentralisé où les agents IA contrôlent leurs interactions entre eux. Outre les risques d’échec de coordination, l’organisation peut être confrontée à des conflits informationnels entre agents IA et des collusions, et des risques de sécurité. Plus l’autonomie des agents est élevée, plus il devient essentiel de maintenir une forme de contrôle sur les tâches accomplies. Le règlement européen sur l’intelligence artificielle insiste sur l’importance qu’un humain dans la boucle puisse intervenir pour corriger, interrompre ou valider les actions de l’IA. Mais le marché de l’agentique propose une autre solution. Des agents gardiens qui peuvent surveiller, guider, et intervenir dans le comportement des autres agents lorsque nécessaire. Ces agents-gardiens, ou contremaîtres, représenteraient 10 à 15 % du marché de l’IA agentique. Faut-il alors imaginer un futur où les humains deviendraient les contrôleurs des contrôleurs ? Or, ce rôle de supervision sans implication directe dans l’action est loin d’être satisfaisant : il est souvent associé à une baisse de l’engagement et de l’épanouissement professionnel. Pire encore, plus nous déléguons les tâches formatrices à des systèmes automatisés, plus il devient difficile pour les humains d’intervenir efficacement lorsque l’IA échoue, faute d’entraînement ou de compréhension fine de la tâche. La prochaine fois que vous engagerez une nouvelle tâche… prenez un instant pour vous demander : est-ce vous qui l’accomplirez encore d’ici peu, ou un agent IA à votre place ? Et surtout, en quoi cela changerait-il le sens que vous tirerez de votre travail ? À mesure que les agents IA s’installent dans nos outils et nos échanges, c’est toute la société qui doit décider de ce qu’elle souhaite déléguer… et de ce qu’elle préfère préserver. Cet article est publié dans le cadre de la Fête de la science (qui a lieu du 3 au 13 octobre 2025), dont The Conversation France est partenaire. Cette nouvelle édition porte sur la thématique « Intelligence(s) ». Retrouvez tous les événements de votre région sur le site Fetedelascience.fr. Stéphanie Gauttier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche. Texte intégral 2241 mots

Que sont les agents IA ?

Les agents IA : vers une hyper automatisation du travail ?

Les agents d’IA permettront-ils d’innover davantage ?

Quelle responsabilité pour les agents d’IA ?

Collaborer… sans humains ? Les limites d’un avenir de systèmes multiagents

![]()

29.09.2025 à 16:52

Katherine Johnson : la mathématicienne qui a envoyé des astronautes dans l’espace

Si l’on a retenu les noms des premiers astronautes à faire quelques pas sur la Lune, ceux des femmes qui ont rendu possible cette prouesse sont longtemps restés dans l’oubli. Parmi elles, Katherine Johnson, qui faisait partie de ces « ordinateurs humains », de brillantes mathématiciennes dont le travail, peu reconnu à l’époque, fut pourtant essentiel pour calculer les trajectoires des missions spatiales de la Nasa. Dans l’ombre des fusées qui perçaient le ciel et des astronautes qui marchaient sur la Lune se cachait une femme à l’esprit plus rapide qu’un ordinateur. Katherine Johnson, mathématicienne de génie, a calculé les trajectoires qui ont permis à l’Amérique de conquérir l’espace. Avant d’écrire l’histoire de la Nasa, elle a dû affronter celle de son pays : une Amérique ségrégationniste où être femme noire signifiait lutter chaque jour pour prouver que le génie n’a ni couleur ni genre. « Les filles sont capables de faire exactement les mêmes choses que les hommes. Parfois, elles ont même plus d’imagination qu’eux. » — Katherine Johnson Katherine Coleman naît le 26 août 1918 à White Sulphur Springs, en Virginie-Occidentale. Fille d’un bûcheron et d’une institutrice, elle grandit dans une Amérique profondément marquée par les lois Jim Crow. Très tôt, son génie pour les chiffres saute aux yeux et lui vaut de sauter plusieurs classes à l’école. Malheureusement, à cette époque, le comté où elle habite ne propose pas d’éducation aux enfants noirs au-delà de l’âge de 9 ou 10 ans. Son père, déterminé à offrir à sa fille l’instruction qu’elle mérite malgré la ségrégation, déménage une partie de l’année pour qu’elle puisse suivre des cours de qualité à l’institut de West Virginia State College. À 15 ans, elle y débute ses études supérieures et rencontre le mathématicien William Schieffelin Claytor, l’un des premiers Afro-Américains à obtenir un doctorat en mathématiques. Il la prend sous son aile et l’encourage à viser plus haut que ce que la société lui permet. En 1937, à 18 ans, elle sort diplômée avec les plus grands honneurs en mathématiques et en français. Cette même année, elle épouse le physicien et mathématicien James Francis Goble, avec qui elle aura trois filles. Elle débute sa carrière comme enseignante, l’un des rares débouchés pour une femme noire diplômée en mathématiques à l’époque. Sa vie semble tracée : enseignement, foyer, et un génie cantonné aux salles de classe. En 1953, le National Advisory Committee for Aeronautics (Naca), ancêtre de la Nasa, ouvre un département de calcul réservé aux femmes afro-américaines : le West Area Computing Unit, dirigé par une compatriote de Virginie-Occidentale, Dorothy Vaughan. Johnson postule et y est engagée comme « ordinateur humain » – littéralement un cerveau destiné à faire, à la main, ce que les ordinateurs électroniques commencent tout juste à accomplir. Avec son mari et ses filles, elle déménage à Newport News, en Virginie, pour rejoindre ce nouveau poste. Dans cet univers, les femmes calculent, les hommes valident. Plus grave encore : Katherine Johnson et ses collègues noires travaillent dans une aile séparée du bâtiment, mangent dans une cantine à part et doivent parcourir plusieurs centaines de mètres pour trouver des toilettes qui leur sont réservées. Pendant ce temps, son mari James tombe gravement malade. Elle continue pourtant son travail avec la même rigueur. Il décède en 1956, la laissant seule avec leurs trois filles. En 1958, la Naca devient la Nasa et supprime officiellement la ségrégation dans ses bureaux. Katherine est intégrée à l’équipe du Space Task Group, la cellule chargée du tout premier programme spatial habité des États-Unis : Mercury. Son talent va alors se révéler décisif. Elle calcule à la main la trajectoire du vol suborbital d’Alan Shepard, en 1961, le premier Américain envoyé dans l’espace. Mais c’est surtout lors du vol orbital de John Glenn, en 1962, qu’elle entre définitivement dans l’histoire. Glenn sait que les nouveaux ordinateurs électroniques sont sujets aux pannes et dysfonctionnements : une erreur de virgule et c’est un astronaute perdu dans l’infini. Avant de décoller, il lance alors cette phrase restée célèbre, en parlant de Katherine Johnson : « Faites vérifier les calculs par la fille. Si elle dit que c’est bon, je suis prêt à y aller. » Katherine Johnson vérifie les équations ligne par ligne, à la main. Le calcul est correct : Glenn décolle et revient sain et sauf. Le vol est un succès et marque un tournant dans la compétition entre les États-Unis et l’Union soviétique dans la conquête spatiale. Durant ces années intenses, Katherine se remarie avec le colonel James Johnson, qui soutiendra sa carrière et l’aidera à élever ses filles. La course à l’espace s’intensifie, et Katherine Johnson continue de mettre son génie au service des missions Gemini et Apollo. Pour Apollo 11, elle calcule la trajectoire qui permet aux astronautes de quitter la Lune, de rejoindre le module de commande en orbite et de revenir sur Terre en entrant dans l’atmosphère avec une précision absolue – un exploit mathématique qui ne laisse aucune place à l’approximation. Elle publie aussi plusieurs articles scientifiques en son nom, chose très rare pour une femme noire à l’époque. Il aura fallu attendre plusieurs décennies pour que l’Amérique mesure l’ampleur de ses contributions. En 2015, à 97 ans, Katherine Johnson reçoit la médaille présidentielle de la Liberté des mains de Barack Obama. « Katherine G. Johnson a refusé d’être limitée par les attentes qu’avait la société à l’égard de son genre et de sa race, tout en repoussant les frontières de ce que l’humanité peut atteindre », déclare la Maison Blanche. L’année suivante, le livre puis le film les Figures de l’ombre (Hidden Figures) font connaître au grand public l’histoire de Katherine Jonhson et de ses collègues Mary Jackson et Dorothy Vaughan. Pour des millions de jeunes filles, surtout issues des minorités, elle devient un modèle : celui d’une femme qui prouve que le génie n’a ni couleur, ni sexe, ni frontières. Katherine Johnson s’éteint le 24 février 2020, à 101 ans, laissant derrière elle un héritage scientifique et humain colossal. En 2016, la Nasa rebaptise l’un de ses bâtiments le Katherine-G.-Johnson Computational Research Facility, comme symbole de réparation morale. Sa vie nous rappelle que le progrès scientifique n’est pas seulement affaire de technologie, mais aussi de courage, de dignité et d’équité. Coralie Thieulin ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche. Texte intégral 2798 mots

Une jeunesse brillante dans l’Amérique ségrégationniste

Ses débuts comme « ordinateur humain »

Des calculs qui envoient des hommes dans l’espace

Viser la Lune

Une reconnaissance tardive

![]()