ACCÈS LIBRE UNE Politique International Environnement Technologies Culture

10.10.2025 à 11:37

La Fête de la science 2025 met toutes les intelligences à l’honneur

Il est entre parenthèses, mais il donne tout son sens au thème. En ajoutant un « s » à « intelligence », pour son édition 2025, la Fête de la science (dont « The Conversation » est cette année encore partenaire) nous propose d’explorer toutes les formes d’intelligence. Dans notre dossier spécial, vous trouverez donc aussi bien des articles sur l’IA, sur l’intelligence culturelle ou celle des animaux. Mais en vidéo, cette année, nous avons voulu mettre l’accent sur deux formes bien spécifiques d’intelligence. Tout d’abord celle qui permet de lutter contre la bêtise humaine. En poussant les portes de l’Inria, nous avons découvert les travaux de Célia Nouri, doctorante en intelligence artificielle, à la croisée du traitement automatique du langage et des sciences sociales. Elle développe des modèles de détection prenant en compte le contexte social et communautaire des propos haineux, modèle qui sert à mieux lutter contre le harcèlement en ligne. Le Cnes nous a également ouvert ses portes et avec elles, l’horizon de nos préoccupations. Jacques Arnould, théologien et spécialiste en éthique du Centre national d’études spatiales, il nous encourage à réfléchir aux intelligences extraterrestres. Si demain nous devions en rencontrer, comment arriverions-nous à leur faire reconnaître notre intelligence ? Des pistes de réponse dans cette vidéo. Lire 322 mots

![]()

09.10.2025 à 15:33

Décoloniser les pratiques scientifiques : le cas du désert d’Atacama au Chili

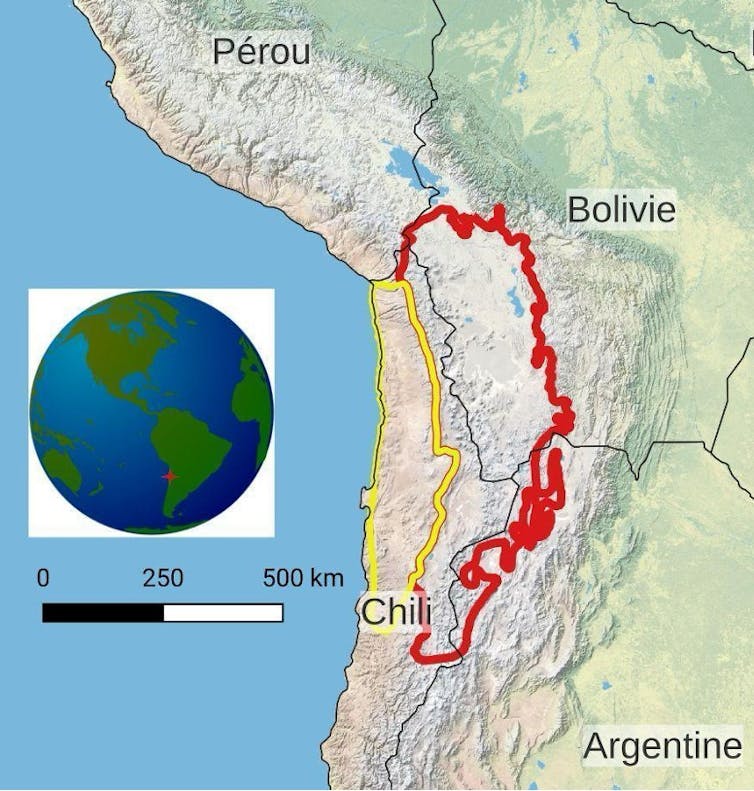

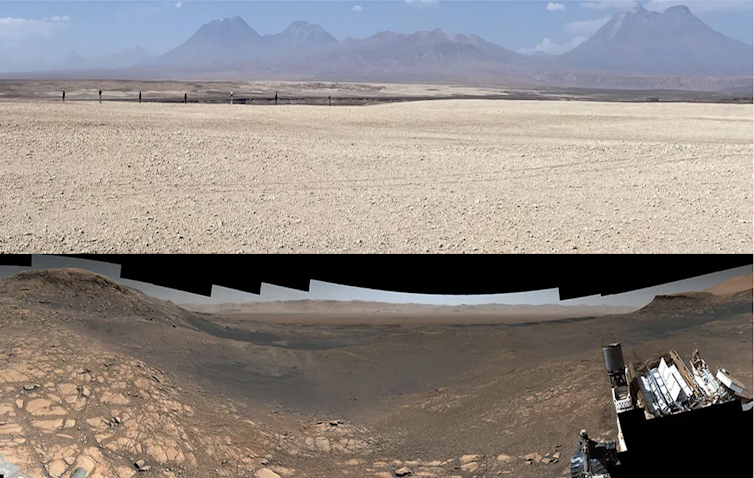

Est-il moral, éthique, voire tout simplement acceptable, que des projets de recherche soient menés dans des pays du « Sud global » sans qu’aucun scientifique local soit impliqué ? Une étude vient apporter une quantification de cette problématique dans la zone de la Puna sèche et du désert d’Atacama, en Amérique latine. Tout travail de recherche scientifique implique, initialement, une revue bibliographique. Le but de ce travail préliminaire est de parcourir la littérature afin de compiler les informations susceptibles d’étayer la question principale à laquelle une équipe scientifique souhaite répondre. C’est au cours de cette recherche bibliographique que notre équipe, travaillant sur la caractérisation environnementale de la Puna sèche et du désert d’Atacama, en Amérique du Sud, a eu l’impression que la plupart des travaux publiés jusqu’alors avaient été réalisés par des équipes étrangères, sans aucune implication de chercheurs appartenant à une institution locale. Pour ramener la situation à la France, serait-il possible et acceptable que les Puys d’Auvergne ou la Mer de Glace soient étudiés exclusivement par des équipes issues d’organismes de recherche argentins, chiliens, péruviens ou boliviens sans participation de chercheurs appartenant à des institutions françaises ? La Puna sèche et le désert d’Atacama sont des régions du globe à cheval sur quatre pays (Argentine, Bolivie, Chili et Pérou). Ces zones géographiques particulières ont pour caractéristique principale une aridité extrême qui façonne des paysages que beaucoup qualifierait spontanément de « lunaires » ou de « martiens ». Ces deux régions correspondent en effet à ce que l’on appelle, dans le jargon scientifique, des analogues planétaires : des lieux géographiques présents sur Terre mais qui peuvent s’apparenter à des environnements extraterrestres. La Puna sèche et le désert d’Atacama sont ainsi considérés comme de bons analogues terrestres de Mars et pourraient présenter, à l’heure actuelle, des conditions physico-chimiques proches de ce que la planète rouge aurait pu connaître au cours de son histoire géologique. Ce sont donc de formidables laboratoires naturels pour les domaines des sciences planétaires et de l’astrobiologie. Leur rareté suscite également l’intérêt des scientifiques du monde entier. Comment passer d’une vague impression à une certitude de la prépondérance de travaux étrangers sur la zone géographique concernée ? Notre équipe francochilienne composée de géologues, de géophysiciens, d’astrophysiciens et de biologistes a mis en place une méthode systématique de comparaison des articles basés, d’une manière ou d’une autre, sur les caractéristiques exceptionnelles de la Puna sèche et du désert d’Atacama, dans les domaines des sciences planétaires et de l’astrobiologie. Les résultats de cette étude ont été publiés en 2023 dans la revue Meteoritics and Planetary Science et notre impression a été confirmée : plus de 60 % des articles l’ont été sans impliquer un chercheur appartenant à une institution nationale d’un des pays abritant la Puna sèche et/ou le désert d’Atacama (5 369 articles analysés sur la sélection générale en sciences de la Terre, 161 pour les sciences planétaires et l’astrobiologie). Le déséquilibre mis en évidence est similaire à d’autres disciplines scientifiques et ne se limite pas à cette région. La valorisation scientifique du patrimoine naturel de certains pays, sans contribution majeure des chercheurs locaux, suscite de plus en plus d’inquiétudes dans une partie de la communauté scientifique. Au cours de ce travail, nous avons découvert les termes relativement récents (depuis les années 2000) de sciences hélicoptères, sciences parachutes, sciences safari ou sciences néocoloniales (terme privilégié dans la suite de cet article) qui permettent de mettre des noms sur ces pratiques caractérisées par la mise en œuvre de projets de recherches scientifiques menées par des équipes de pays développés (Nord global) dans des pays en développement ou sous-développés (Sud global) sans aucune implication des chercheurs locaux. Ces pratiques tendent à être considérées comme contraires à l’éthique et le sujet devient un thème de discussions et de publications au sein des sciences dures : le plus souvent sous forme de diagnostic général, mais aussi en termes de quantification. Certaines revues scientifiques, dont Geoderma (référence du domaine en science du sol) a été l’un des pionniers à partir de 2020, ont pris l’initiative d’un positionnement sans équivoque contre les pratiques de sciences néocoloniales ouvrant la voie à la modification des lignes éditoriales afin de prendre en compte la nécessité d’impliquer les chercheurs locaux dans les publications scientifiques. C’est le cas par exemple de l’ensemble des journaux PLOS qui exigent, depuis 2021, le remplissage d’un questionnaire d’inclusion de chercheurs locaux pour une recherche menée dans un pays tiers, exigence qui a depuis fait des émules au sein du monde de l’édition scientifique. L’exigence éthique vis-à-vis des recherches menées dans des pays étrangers devient donc un standard éditorial important mais pas encore majeur. D’autres leviers pourraient cependant être activés comme des cadres législatifs nationaux ou internationaux restrictifs imposant la participation de chercheurs locaux dans des travaux de terrain menés par des scientifiques étrangers. En France par exemple, la mise en place de programmes de recherche dans des territoires exceptionnels comme les îles Kerguelen (territoire subantarctique français de l’océan Indien) ou la terre Adélie en Antarctique nécessite que le projet soit porté par un scientifique, agent titulaire d’un organisme de recherche public français. Des modèles permettant d’éviter cette problématique d’appropriation culturelle d’un patrimoine naturel scientifique par des chercheurs appartenant à des institutions étrangères existent donc déjà et constituent autant de ressources sur lesquelles se fonder afin de limiter ces pratiques de sciences néocoloniales. Il nous semblerait cependant nécessaire que la communauté scientifique procède à une introspection de ces pratiques. C’est tout l’enjeu de l’étude que nous avons menée et des travaux similaires qui se généralisent depuis quelques années : rendre ces pratiques de sciences néocoloniales visibles, notamment en quantifiant le phénomène, afin que cette problématique soit débattue au sein de la communauté. Cela a notamment permis à notre équipe de se poser des questions fondamentales sur ses pratiques scientifiques et de (re)découvrir les apports conséquents menés, depuis plus de 60 ans, par les sociologues et les épistémologues sur les racines profondes et historiques pouvant lier colonialisme, impérialisme et science et plus généralement des relations entre centre et périphérie (par exemple les déséquilibres, au sein d’un même pays, entre institutions métropolitaines ou centrales vis-à-vis des institutions régionales). L’exemple des analogues terrestres de la Puna sèche et du désert d’Atacama illustre ainsi les écarts économique, scientifique et technologique creusés progressivement entre le Nord et le Sud global. Les sciences planétaires et l’astrobiologie, ont été historiquement liées au développement technologique de programmes spatiaux ambitieux et extrêmement coûteux dont souvent les principales ambitions n’étaient pas scientifiques. Les pays du Sud global n’ont ainsi pas eu l’opportunité de profiter de la conquête spatiale de la seconde moitié du XXe siècle pour développer une communauté scientifique locale en sciences planétaires et en astrobiologie. Des efforts sont actuellement menés au sein du continent sud-américain afin de pallier cette situation et ainsi faciliter l’identification d’interlocuteurs scientifiques locaux par des chercheurs d’institutions étrangères souhaitant mener des recherches en sciences planétaires ou en astrobiologie en Amérique du Sud. Des démarches vertueuses entre certains chercheurs sud-américains et leurs homologues du Nord global ont aussi été menées afin de développer ex nihilo des initiatives de recherche locales dans des domaines spécifiques des sciences planétaires et de l’astrobiologie (par exemple, vis-à-vis d’un cas que notre équipe connaît bien, la recherche sur les météorites au Chili). Dans le domaine de l’astronomie, à la marge donc des sciences planétaires et de l’astrobiologie, la mise en place des grands observatoires internationaux sur le sol chilien a permis la structuration d’une communauté locale d’astronomes et représente ainsi un bon exemple de début de coopération fructueuse entre le Nord et le Sud global. N’oublions pas de citer aussi le développement remarquable et exemplaire de l’astrobiologie au Mexique, dans les pas des scientifiques mexicains Antonio Lazcano et Rafael Navarro-González, qui démontre qu’une structuration locale indépendante reste possible et peut induire une dynamique positive pour l’ensemble du continent sud-américain. Toutes ces initiatives restent cependant trop rares ou encore trop déséquilibrées au profit d’un leadership du Nord global et ne peuvent, selon nous, se substituer à une introspection profonde des pratiques de recherche scientifique. Dans un contexte où la légitimité des sciences est contestée, cet effort d’autocritique émanant de la communauté scientifique ne nous semblerait pas superflu. Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche. Texte intégral 2358 mots

![]()

08.10.2025 à 16:28

Comment recycler la chaleur perdue dans les usines ?

Chaque année, l’industrie rejette une partie de la chaleur nécessaire à l’ensemble de ses procédés. Cette énergie perdue s’appelle « chaleur fatale ». Les solutions pour récupérer cette chaleur sont aujourd’hui encore trop limitées. De nouveaux dispositifs, utilisant des pompes à chaleurs et des fluides « supercritiques », sont en développement. Fours de cimenterie, séchage du papier, agroalimentaire… les quantités de chaleur perdues aujourd’hui dans des procédés industriels sont significatives. Il faut bien évidemment tout mettre en œuvre pour les réduire en optimisant les procédés et en ajustant au plus proche la production à la demande. Mais aucun processus physique ne peut atteindre un rendement parfait, et si rien n’était fait pour récupérer cette chaleur résiduelle, l’équivalent de sept mégatonnes de pétrole serait brûlé pour rien, émettant aussi 28 mégatonnes de CO2, soit 6 % des émissions totales de CO2 en France. Les méthodes de récupération de la chaleur perdue (ou fatale) visent aujourd’hui principalement des gisements à haute température (supérieure à 100 °C), ou nécessitent l’existence d’un réseau de chaleur à proximité (un ensemble de tuyaux capables d’amener la chaleur sur de courtes distances vers des logements ou des bâtiments publics par exemple). Pour mieux valoriser cette chaleur générée dans les usines, qui représenterait au total un réservoir d’environ 110 térawattheures par an en France, d’autres solutions sont actuellement à l’étude. Pour mieux comprendre les enjeux, prenons un exemple concret, celui d’une cimenterie. Une tonne de ciment nécessite 3 000 mégajoules de chaleur : seuls 40 % sont absorbés par les réactions chimiques entre l’argile et le calcaire, et une partie des 60 % restants peut être directement réutilisée pour préchauffer les matériaux. Mais on estime entre 300 et 1 000 mégajoules par tonne la chaleur perdue dans l’atmosphère. Sachant qu’une cimenterie peut produire environ 1 500 tonnes de ciment par jour, cela revient à brûler entre 12 et 37 tonnes d’essence par jour pour rien. Ce problème est bien plus large que les cimenteries : on trouve l’agroalimentaire en tête, puis la chimie-plastique, la production de papier et de carton, la sidérurgie et la fabrication de matériaux non métalliques (ciment, verre, tuile ou brique). Tous domaines industriels confondus, les fours et séchoirs représentent 60 % de l’énergie consommée par l’industrie en France. Point noir supplémentaire, une bonne part (60 %) de l’énergie utilisée dans l’industrie est obtenue par la combustion de matières fossiles, ce qui émet du CO2 dans l’atmosphère et explique pourquoi l’industrie est encore responsable d’environ 17 % des émissions de gaz à effet de serre de la France. L’objectif est de réduire ces émissions de 35 % d’ici 2030 et de 81 % d’ici 2050 par rapport à 2015.

À lire aussi :

Avenir énergétique de la France : le texte du gouvernement est-il à la hauteur des enjeux ?

La chaleur fatale émise au cours d’un procédé industriel est d’autant plus simple à réutiliser ou à recycler que la température du flux thermique est élevée. Cela est si fondamental que les ingénieurs et chercheurs ont l’habitude de distinguer la chaleur fatale « basse température » ou « basse qualité », à moins de 100 °C (56 térawatts-heures par an) et celle dite « haute température » ou « haute qualité » au-delà de 100 °C (53 térawatts-heures par an). Heureusement, des solutions existent pour recycler la chaleur fatale. L’idéal est d’intégrer le flux de chaleur fatale directement dans le processus industriel qui en est à l’origine : dans l’industrie du ciment par exemple, la chaleur en sortie du four peut être introduite dans le précalcinateur situé en bas de la tour de préchauffage, qui a pour fonction principale de « précuire » le cru avant son entrée dans le four. Si la chaleur fatale est à température relativement faible (inférieure à 100 °C), elle peut être réutilisée directement sur le site industriel pour alimenter d’autres procédés ou pour chauffer les locaux — la proximité limite les pertes de chaleur dans les tuyaux. On peut aussi insérer cette chaleur dans un réseau urbain ou dans le réseau d’un autre industriel à proximité. Autre option : produire de l’électricité à partir de la chaleur perdue, grâce à l’utilisation de cycles thermodynamiques de Rankine organiques. En pratique ceci fonctionne pour des sources de chaleur fatale à assez haute température (supérieure à 200 °C) car le rendement est limité : par exemple, dans le cas d’une température de sortie d’usine à 200 °C et d’un refroidissement à l’atmosphère (20 °C), le rendement maximal est de 38 %. Enfin, on peut utiliser des pompes à chaleur pour remonter le niveau de température du flux de chaleur fatale, et permettre ainsi son exploitation directe au sein du processus industriel. Cette option est prometteuse car le gisement de chaleur fatale basse température représente 51 % du gisement global. Les pompes à chaleur domestiques sont de mieux en mieux connues des particuliers, mais celles que nous devons utiliser et développer pour récupérer la chaleur fatale dans les usines sont plus difficiles à mettre en œuvre. Les pompes à chaleur (ou « PAC ») permettent de remonter la température selon un principe qui peut paraître paradoxal : il s’agit de prendre de la chaleur à la source froide pour la donner à la source chaude, s’opposant ainsi au sens naturel du transfert d’énergie. Il faut forcer le transfert inverse en ajoutant du « travail » dans le cycle thermodynamique (le travail est en somme, une forme d’énergie, et c’est pour cela que les pompes à chaleur domestiques ont une prise électrique). Elles captent la plupart de l’énergie utilisée sous forme de calories (chaleur) et dépensent un peu d’électricité.

À lire aussi :

La géothermie, plus écologique et économe que la climatisation classique pour rafraîchir

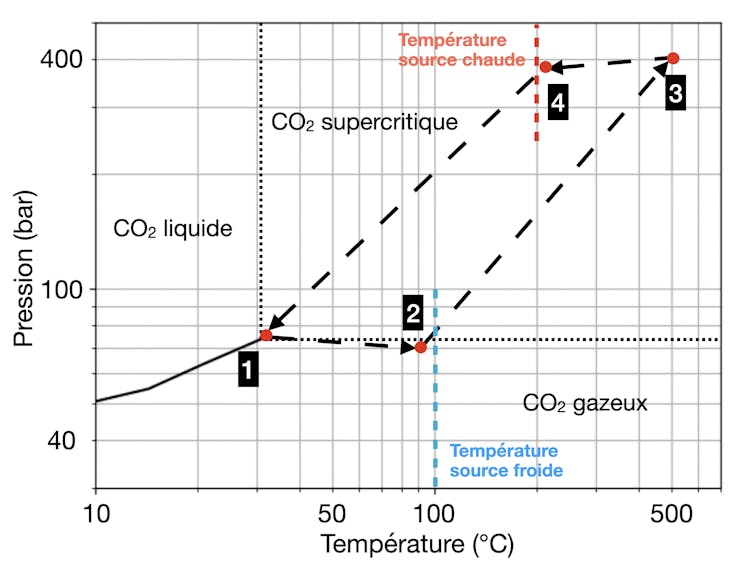

Le transfert depuis la source froide vers la source chaude se fait en quatre étapes principales, explicitées ci-dessous : Dans notre cas, le fluide est du « CO2 supercritique » (le CO2, à haute température et haute pression, se comporte à la fois comme un liquide et comme un gaz : il peut diffuser à travers les solides comme un gaz et peut dissoudre des matériaux comme un liquide). La source froide, dont on souhaite extraire la chaleur, est le flux de chaleur fatale issu du procédé industriel (à Tfroide=100 °C) ; la « source » chaude, ou cible, quant à elle est à une température bien plus élevée (la cible dans notre projet est Tchaude=200 °C). La seule dépense énergétique dans ce cycle est celle nécessaire à assurer le fonctionnement du compresseur permettant la circulation du fluide – dans notre cas, du CO2 supercritique – le point clé est que l’énergie dépensée est environ cinq fois plus faible que l’énergie transmise de la source froide à la source chaude. On peut ainsi « upcycler » la chaleur, mais toute la chaleur ne peut pas être récupérée. Dans notre cycle par exemple, on rejette un flux de chaleur à une température légèrement supérieure à 30 °C. Il n’est cependant pas simple de quantifier la chaleur résiduelle parce qu’elle dépend de la température environnante : si on est en plein été et que la température de l’atmosphère est à 30 °C alors on a pour ainsi dire récupéré toute la chaleur car le flux de sortie est quasiment à l’équilibre avec l’atmosphère… en hiver, ce serait moins le cas. Nos pompes à chaleur utilisent du CO2 dans le domaine supercritique car cela offre plusieurs avantages : par exemple, l’augmentation de la capacité calorifique améliore le transfert de chaleur lors de l’échange avec la source froide, la viscosité faible limite les pertes par frottement dans les turbomachines (compresseurs/turbines), et il n’y a pas de gouttes (interfaces liquide/gaz) qui risqueraient d’endommager les pièces métalliques dans les turbomachines. Le cycle que nous venons de décrire (cycle Brayton inverse du CO2 supercritique) est au cœur du projet REVCO₂. Mais notre collaboration cherche à ajouter à ce système de recyclage de la chaleur un système de stockage à haute température (T~600 °C), ce qui permettrait de générer de l’électricité à partir de cette chaleur de « haute qualité ». Notre espoir est que les industriels pourront choisir, en fonction de leur besoin à chaque instant, soit de consommer un peu d’électricité pour obtenir de la chaleur utilisable dans leur procédé industriel, soit d’utiliser la chaleur stockée à 600 °C pour produire de l’électricité (la chaleur fatale seule ne le permettrait pas avec un rendement décent) et la revendre. Le prix de l’électricité à l’achat et à la revente sur le marché européen apparaît donc comme un nouveau paramètre pour la récupération de la chaleur fatale. Nos optimisations incluront donc une dimension économique, essentielle pour l’appropriation par les industriels de nouvelles solutions technologiques. Pour produire un système optimisé, dans le projet REVCO2, nous mettrons en œuvre des expériences détaillées pour les échangeurs de chaleur et le système de stockage et des outils de simulation haute-fidélité qui reproduiront séparément le comportement de chacun des éléments du système complet (turbomachines, échangeurs et systèmes de stockage de chaleur). Grâce aux données collectées, un jumeau numérique du système complet sera réalisé et permettra de tester les stratégies d’utilisation optimale d’un point de vue technico-économique. Le projet REVCO2 — Développement et optimisation d’un cycle de Brayton au CO₂ supercritique REVersible pour la récupération de chaleur fatale du PEPR (programme et équipements prioritaires de recherche) SPLEEN, soutenu par l’Agence nationale de la recherche (ANR) qui finance en France la recherche sur projets. L’ANR a pour mission de soutenir et de promouvoir le développement de recherches fondamentales et finalisées dans toutes les disciplines, et de renforcer le dialogue entre science et société. Pour en savoir plus, consultez le site de l’ANR. Alexis Giauque a reçu des financements de l'ANR dans le cadre du projet PEPR-SPLEEN REVCO2 (2025-2030) Texte intégral 2368 mots

La chaleur fatale : une énergie thermique émise par toutes les industries sous de nombreuses formes

Comment recycler la chaleur fatale ?

Les pompes à chaleur : une solution pour la valorisation du gisement « basse température » de chaleur fatale

La recherche scientifique au service de la décarbonation de l’industrie

![]()