ACCÈS LIBRE UNE Politique International Environnement Technologies Culture

24.08.2025 à 16:14

L’individualisme, fondement démocratique, selon Tocqueville

Camille Roelens, Chercheur en sciences de l'éducation, Université de Lille

Texte intégral (1774 mots)

Notre démocratie est en crise, comment la réinventer ? Que nous enseignent ceux qui, au cours des âges, furent ses concepteurs ? Septième volet de notre série consacrée aux philosophes et à la démocratie, avec Alexis de Tocqueville (1805-1859). Pour le penseur français, l’individualisme et l’égalisation des conditions de vie sont deux piliers essentiels de la démocratie.

Parmi les interprètes des sociétés démocratiques, Alexis de Tocqueville occupe une place à part. Il nous lègue un concept synthétique permettant de comprendre l’évolution des sociétés dans lesquelles nous vivons, celui d’individualisme démocratique.

Dans le premier tome de son ouvrage majeur, De la démocratie en Amérique, publié en 1835 sur la base d’un voyage aux États-Unis, Tocqueville s’approche du concept, sans utiliser le terme :

« S’il vous semble utile de détourner l’activité intellectuelle et morale de l’homme sur les nécessités de la vie matérielle, et de l’employer à produire le bien-être ; si la raison vous paraît plus profitable aux hommes que le génie ; si votre objet n’est point de créer des vertus héroïques, mais des habitudes paisibles ; si vous aimez mieux voir des vices que des crimes, et préférez trouver moins de grandes actions, à la condition de rencontrer moins de forfaits ; si, au lieu d’agir dans le sein d’une société brillante, il vous suffit de vivre au milieu d’une société prospère ; si, enfin, l’objet principal d’un gouvernement n’est point, suivant vous, de donner au corps entier de la nation le plus de force ou le plus de gloire possible, mais de procurer à chacun des individus qui le composent le plus de bien-être et de lui éviter le plus de misère ; alors égalisez les conditions et constituez le gouvernement de la démocratie. »

L’essentiel est donc là : ce que Tocqueville observe en Amérique et qu’il nomme démocratie est une organisation où le maximum de droits et de libertés sont garantis à l’individu grâce à une prospérité et une stabilité globale de la société.

Démocraties modernes et sociétés aristocratiques

L’individualisme permet de saisir la spécificité des démocraties occidentales modernes par rapport à ce que furent les démocraties grecques antiques.

Tocqueville écrit en ce sens :

« L’individualisme est une expression récente qu’une idée nouvelle a fait naître. Nos pères ne connaissaient que l’égoïsme. L’égoïsme est un amour passionné et exagéré de soi-même, qui porte l’homme à ne rien rapporter qu’à lui seul et à se préférer à tout. L’individualisme est un sentiment réfléchi et paisible qui dispose chaque citoyen à s’isoler de la masse de ses semblables et à se retirer à l’écart avec sa famille et ses amis ; de telle sorte que, après s’être ainsi créé une petite société à son usage, il abandonne volontiers la grande société à elle-même. »

Les démocraties antiques ou les petites républiques modernes restaient inscrites dans un type de culture et un régime de valeurs (honneur, hiérarchie…) pris dans ce que Tocqueville nomme « les temps aristocratiques ». Les temps démocratiques, eux, sont porteurs d’autres mœurs, où les aspirations individuelles sont autres, de même que leurs comportements.

Pour Tocqueville, ces changements sont irrésistibles : il s’agit de les comprendre, d’agir au mieux dans ce nouveau cadre, et non de s’opposer à ce cours providentiel de l’histoire. Une fois la démocratie installée, on peut espérer son bon fonctionnement ou craindre ses pathologies, mais non viser un retour aux modèles passés. La pensée de Tocqueville est donc anti-réactionnaire et anticonservatrice par excellence et par logique interne.

Démocratie et égalité des conditions

Le concept d’individualisme démocratique nous permet également de disposer d’une compréhension de la démocratie qui, bien loin de la limiter ou même de la centrer sur un certain type de régime politique (où les dirigeants sont élus plutôt que désignés de manière héréditaire, par exemple), en fait un mode de vie englobant. Ce projet humain général n’est jamais pleinement achevé, il engage l’ensemble des manières d’être soi-même, de vivre en société, d’entrer en relation, sur la base de ce que Tocqueville appelle « l’égalité des conditions ». Selon lui, l’avènement de la démocratie en procède. Les citoyens antiques étaient égaux entre eux, mais étaient une minorité dominante d’une société à ordres et/ou à castes. En retour, la démocratisation nourrit l’exigence d’égalité entre les humains, et même au-delà de ce que lui-même imaginait en son temps – les inégalités qu’il percevait comme « naturelles » et non « politiques », par exemple entre les hommes et les femmes ou entre les Blancs et les non-Blancs, s’étant révélées, au XXe siècle, l’objet de luttes politiques d’émancipation.

Ainsi, dès l’introduction de son ouvrage, Tocqueville fait de l’égalité des conditions « le fait générateur dont chaque fait particulier semblait descendre […] point central où toutes mes observations venaient aboutir ». Il remarque partout

« l’influence prodigieuse qu’exerce ce premier fait sur la marche de la société ; il donne à l’esprit public une certaine direction, un certain tour aux lois ; aux gouvernants des maximes nouvelles, et des habitudes particulières aux gouvernés. Bientôt je reconnus que ce même fait étend son influence fort au-delà des mœurs politiques et des lois, et qu’il n’obtient pas moins d’empire sur la société civile que sur le gouvernement : il crée des opinions, fait naître des sentiments, suggère des usages et modifie tout ce qu’il ne produit pas ».

Égalisation des conditions et individualisation démocratique sont ainsi deux manières de désigner une dynamique transformatrice globale mue par le fait de se rapporter aux autres êtres humains sous le registre du semblable et non d’une altérité radicale, malgré différences et inégalités de fait – il y a des riches et des pauvres, des maîtres et des serviteurs, mais ces derniers ont plus en commun (en tant qu’humains) qu’en écart, malgré tout.

Tocqueville nous propose également une pensée globale de la modernité y compris dans ses dimensions économiques (ce qu’il va appeler la passion du commerce, la société marchande ou la quête du profit et du bien-être, culturels, technologiques). Tout cela concourt à l’avènement de la démocratie comme forme de vie et fait système autour de ce qu’il appelle le partage général de certaines passions démocratiques, comme celles du bien-être, du progrès, de l’entreprise et de l’innovation individuelle ou plus collective. On reconnaît bien ici les axiomes de base du libéralisme moderne, que Tocqueville contribua avec quelques autres (Locke, Constant, Mill…) à poser.

Il faut noter que Tocqueville lui-même a un rapport ambivalent à ce phénomène, le jugeant globalement irrésistible mais cherchant parfois des pistes pour le canaliser, l’estimant tantôt pacificateur et dynamisant, tantôt potentiellement désorganisant et dissolvant au plan de la vie politique en particulier. Sa crainte essentielle était qu’à l’absolutisme royal succède l’absolutisme de l’État, sur fond d’apathie civique des individus. Cette crainte a tenaillé ensuite nombre de libéraux de la guerre froide, lecteurs de Tocqueville, face à l’État totalitaire.

Le sacre contemporain de l’individualisme démocratique

On peut considérer que le monde démocratique contemporain – celui des sociétés occidentales depuis la fin des années 1960 – est une société des individus où les droits fondamentaux des personnes, leurs prétentions légitimes à l’autonomie et au bien-être prennent acte de l’individualisme démocratique et le sacrent. Le développement conjoint d’États-sociaux redistributifs et de garanties solides – non seulement des droits fondamentaux des individus, mais aussi des moyens concrets de leur exercice – est in fine ce qui a permis la stabilisation démocratique. Dans ce modèle, des inégalités demeurent, mais les opportunités moyennes pour chacun d’avoir une vie prospère, confortable et « choisie », ont atteint des niveaux inédits dans l’histoire humaine.

Ainsi, on peut conclure que ce n’est pas en tournant le dos à l’individualisme que les démocraties contemporaines pourront faire face aux régimes autoritaires qui les menacent. L’avenir de nos démocraties réside, au contraire, dans le perfectionnement du cadre fondamental posé par Tocqueville et ses contemporains (épanouissement des individus, garantie des droits fondamentaux, progrès vers l’égalité).

Camille Roelens ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

23.08.2025 à 16:29

Fin de l’accroissement naturel en France : doit-on s’inquiéter ?

Sébastien Oliveau, Directeur de la MSH Paris-Saclay, Géographe-démographe, Université Paris-Saclay

Texte intégral (1969 mots)

Pour la première fois depuis longtemps, les décès sont supérieurs aux naissances en France. Est-ce vraiment une surprise, ou a-t-on tout simplement oublié de regarder les tendances ? Ce moment prévu est en réalité une conséquence de la fin de la transition démographique, engagée à la fin du XVIIIᵉ siècle.

Sans attendre le bilan annuel que l’Insee publie chaque année en janvier, l’économiste François Geerolf vient d’annoncer que le solde naturel de la France était d’ores et déjà négatif sur 12 mois (entre mai 2024 et mai 2025). Qu’est-ce à dire ? Le solde naturel, c’est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès. Durant les 12 derniers mois, il y a donc eu plus de décès que de naissances en France.

Une surprise ? Pas vraiment, d’autant que quelques démographes comme Sandra Brée et Didier Breton avaient déjà interpelé sur cette éventualité. Une mise en perspective historique et internationale nous aidera à comprendre ce à quoi nous assistons aujourd’hui.

Un résultat attendu de la transition démographique

La mortalité correspond au nombre de décès comptés sur une année, que l’on exprime généralement sous la forme d’un taux brut en le ramenant à la population moyenne de l’année. La natalité est son équivalent pour les naissances. Leur différence donne l’accroissement naturel. En France, le taux brut annuel de mortalité au XVIIIe siècle était d’environ 35 décès pour 1000 habitants, contre 10 pour 1000 aujourd’hui. Le taux de natalité était à cette époque lui aussi à peu près égal à 35 pour 1000 : le taux d’accroissement naturel était donc faible.

Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !

Le passage de taux élevés de mortalité et de natalité (conduisant à un accroissement naturel faible) à des taux faibles (et donc à un accroissement lui aussi modeste, voire négatif) est désigné sous le terme de transition démographique. L’ouvrage de Jean-Claude Chesnais reste la référence pour comprendre ce phénomène, et rappelle bien les spécificités françaises. Ce moment démographique est cependant universel : il s’est amorcé en France et en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle avant de se produire partout ailleurs, avec plus ou moins de décalage dans le temps.

C’est habituellement le développement économique et le changement social qui sont évoqués pour expliquer cette transition. La diminution de la mortalité, en particulier celle de la mortalité infantile, se manifeste par une meilleure survie qui rend moins nécessaire d’avoir beaucoup d’enfants pour espérer garder une descendance. Dans la configuration habituelle de la transition démographique, le taux de mortalité diminue d’abord, tandis que le taux de natalité reste élevé : cette situation engendre un fort taux d’accroissement naturel. Ensuite, le taux de natalité baisse à son tour jusqu’à rejoindre le taux de mortalité, ce qui fait ralentir l’accroissement naturel. Ce dernier oscille finalement autour de 0, et peut même devenir négatif.

Si la France fut pionnière dans la transition démographique, le mouvement de sa natalité fut singulier : elle commença très tôt à baisser, entraînant une hausse très modérée de son accroissement naturel. Cela lui valut notamment de voir la population de l’Angleterre la surpasser.

À la fin du XIXe siècle, on mesure en France des taux d’accroissement naturels négatifs qui pourraient faire penser que la transition démographique est en voie d’achèvement : les taux bruts de mortalité et de natalité sont alors aux alentours de 20 pour 1000. Cela doit nous rappeler que la France a déjà connu des taux d’accroissement naturel négatifs.

Cependant, dès le début du XXe siècle, et à l’exception des périodes de guerre, l’accroissement naturel a repris en France, porté par une fécondité supérieure à 2 enfants par femme. La fécondité mesure le nombre moyen d’enfants qu’ont les femmes, et ne doit pas être confondue avec la natalité, c’est-à-dire le nombre de naissances dans une société donnée : celle-ci dépend en effet aussi du nombre de femmes en âge d’avoir des enfants dans la population.

Les longues conséquences du baby-boom

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, partout en Europe, la fécondité repart à la hausse, entraînant une augmentation de la natalité. On appelle baby-boom cette période durant laquelle la France connaît le plus fort accroissement naturel de son histoire.

En 1973, lorsque le baby-boom s’arrête, la fécondité descend rapidement pour atteindre un minima de 1,66 enfant par femme en 1993 et 1994. Elle remonte cependant jusqu’à 2,02 en 2010, avant de reprendre sa chute jusqu’à aujourd’hui. Les naissances étaient plus de 800 000 par an en 2014, et chutent brutalement depuis : on en dénombre encore 663 000 en 2024, un chiffre relativement élevé qui s’explique par le nombre important de femmes en âge de faire des enfants dans la population. Grâce notamment à la baisse régulière de la mortalité à tous les âges, l’accroissement naturel n’avait jusqu’alors pas trop faibli. Néanmoins, on note depuis 2005 une hausse du nombre de décès, due à l’arrivée en fin de vie des générations nées avant la 2ee guerre mondiale. Ce mouvement s’intensifie avec le vieillissement des baby-boomers, nés à partir de 1946.

Les autres pays européens ont connu des dynamiques bien différentes : Italie, Espagne, Portugal, Grèce expérimentent depuis les années 1990 un accroissement naturel négatif, dû à des fécondités très faibles – depuis plusieurs décennies en dessous de 1,5 enfant par femme pour beaucoup de pays. En Allemagne, cette situation dure depuis le milieu des années 1970.

Dans ce contexte, la France a donc longtemps fait figure d’exception. Si la natalité ne remonte pas dans les mois qui viennent, 2025 sera ainsi la première année où ce pays connaîtra un accroissement naturel négatif depuis plus d’un siècle, hors périodes de guerre.

Quelles conséquences pour la croissance de la population française ?

La population française doit, depuis longtemps – on pourrait presque dire depuis toujours – sa croissance démographique générale à sa croissance naturelle. L’accroissement de la population lié aux migrations, bien que toujours positif, était jusqu’ici bien moindre que la croissance naturelle.

Aujourd’hui, le solde naturel devenant négatif, c’est le solde migratoire (c’est-à-dire la différence entre le nombre d’arrivées et de départs du territoire) qui va assurer la continuité de la croissance démographique française. Celle-ci ne va donc pas cesser, même si elle va ralentir : elle reposera par ailleurs davantage sur l’immigration que sur sa dynamique naturelle. Il n’en demeure pas moins que le nombre de naissances reste supérieur à 600 000 par an, alors que les arrivées de migrants sur le territoire n’atteignent que 250 000. Cela correspond, une fois déduits les départs, à un solde migratoire de 100 000 à 150 000 personnes par an.

Il naît ainsi largement plus d’enfants sur le territoire français qu’il n’y arrive de nouveaux résidents. La fécondité de ces derniers se calque par ailleurs rapidement sur la fécondité des pays d’accueil. Non seulement le risque d’un « grand remplacement » n’est pas réel, mais des études relativement récentes études soulignent également que le modèle d’intégration français fonctionne encore très bien.

Le vieillissement de la population va maintenir mécaniquement la mortalité à un niveau plus élevé pendant plusieurs décennies. La natalité ne pourra, quant à elle, remonter que si la fécondité augmente. Or, il est difficile d’y voir clair sur les conditions qui pourraient permettre une telle hausse de la fécondité : si celle-ci est d’abord liée aux envies individuelles des couples, les facteurs qui influencent ces envies sont difficiles à modéliser.

Vers la fin d’une exception française

La fécondité et la natalité françaises sont longtemps restées des exceptions en Europe, et, hormis quelques démographes, peu ont vu venir le décrochage des naissances à compter de 2015. Avec 10 ans de recul, on comprend désormais que les tendances ont changé. Si le basculement vers des soldes naturels négatifs n’induit pas à proprement parler de rupture, il s’agit tout de même d’un moment symbolique, qui remet sur le devant de la scène la question de l’évolution de la population française et des conséquences possibles de cette évolution pour la société.

Ces conséquences sont variées et affecteront assurément l’économie – à commencer par le financement des retraites. Des questions culturelles et géographiques se poseront sans doute également, puisque cette situation viendra interroger la place des jeunes dans une société où ils seront de moins en moins nombreux, tout en accentuant les inégalités entre les territoires en fonction du nombre de seniors y résidant.

Ce n’est cependant pas non plus tout à fait un saut dans l’inconnu : la société allemande est confrontée à cette situation depuis 50 ans, la plupart des autres pays européens depuis au moins une trentaine d’années. La société française devrait, elle aussi, pouvoir s’y adapter.

Sébastien Oliveau ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

21.08.2025 à 16:24

Que disent la Bible, le Coran et la Torah de la guerre ?

Robyn J. Whitaker, Associate Professor, New Testament, & Director of The Wesley Centre for Theology, Ethics, and Public Policy

Mehmet Ozalp, Professor of Islamic Studies, Director of The Centre for Islamic Studies and Civilisation and Executive Member of Public and Contextual Theology, Charles Sturt University

Suzanne Rutland, Professor Emerita in Hebrew, Biblical & Jewish Studies, University of Sydney

Texte intégral (3155 mots)

Les guerres sont souvent menées au nom de conceptions religieuses. Mais que disent vraiment les textes fondamentaux du christianisme, de l’islam et du judaïsme sur la guerre et ses justifications ?

Nous avons demandé leur avis à trois experts des différents monothéismes.

La Bible

Par Robyn J. Whitaker, professeure spécialiste du Nouveau Testament au sein de l’établissement théologique australien University of Divinity.

La Bible présente la guerre comme une réalité inévitable de la vie humaine. Cela est illustré par cette citation du livre de l’Ecclésiaste :

Il y a une saison pour tout […] un temps pour la guerre et un temps pour la paix.

En ce sens, la Bible reflète les expériences des auteurs, mais aussi de la société qui a façonné ces textes pendant plus de mille ans : celle du peuple hébreu. Durant l’Antiquité, celui-ci a en effet connu la victoire, mais aussi la défaite, en tant que petite nation parmi les grands empires du Proche-Orient ancien.

En ce qui concerne le rôle de Dieu dans la guerre, nous ne pouvons ignorer le caractère problématique de la violence associée au divin. Parfois, Dieu ordonne au peuple hébreu de partir en guerre et de commettre des actes de violence horribles. Deutéronome 20 en est un bon exemple : le peuple de Dieu est envoyé à la guerre avec la bénédiction du prêtre, bien qu’il soit d’abord demandé aux combattants de proposer des conditions de paix. Si les conditions de paix sont acceptées, la ville est réduite en esclavage. Dans d’autres cas cependant, l’anéantissement total de certains ennemis est demandé, et l’armée hébraïque reçoit l’ordre de détruire tout ce qui ne sera pas utile plus tard pour produire de la nourriture.

Dans d’autres cas, la guerre est interprétée comme un outil à la disposition de Dieu, une punition durant laquelle il utilise des nations étrangères contre le peuple hébreu parce qu’il s’est égaré (Juges 2 :14). Il est également possible d’identifier une éthique sous-jacente aux textes consistant à traiter les prisonniers de guerre de manière juste. Moïse ordonne que les femmes capturées pendant la guerre soient traitées comme des épouses et non comme des esclaves (Deutéronome 21), et dans le deuxième livre des Chroniques, les prisonniers sont autorisés à rentrer chez eux.

En opposition à cette conception de la guerre considérée comme autorisée par Dieu, de nombreux prophètes hébreux expriment l’espoir d’une époque où Il leur apportera la paix et où les peuples « ne s’adonneront plus à la guerre » (Michée 3 :4), transformant plutôt leurs armes en outils agricoles (Isaiah 2 :4).

La guerre est considérée comme le résultat des péchés de l’humanité, un résultat que Dieu transformera finalement en paix. Cette paix (en hébreu : shalom) sera plus que l’absence de guerre, puisqu’elle englobera l’épanouissement humain et l’unité des peuples entre eux et avec Dieu.

La majeure partie du Nouveau Testament a été écrite au cours du premier siècle de notre ère, alors que les Juifs et les premiers chrétiens constituaient des minorités au sein de l’Empire romain. Dans ce texte, la puissance militaire de Rome est ainsi sévèrement critiquée et qualifiée de maléfique dans des textes comme l’Apocalypse, qui s’inscrivent dans une démarche de résistance. De nombreux premiers chrétiens refusaient par exemple de combattre dans l’armée romaine.

Malgré ce contexte, Jésus ne dit rien de spécifique sur la guerre, mais rejette cependant de manière générale la violence. Lorsque Pierre, son disciple, cherche à le défendre avec une épée, Jésus lui dit de la ranger, car cette épée ne ferait qu’engendrer davantage de violence (Matthieu 26:52). Cela est conforme aux autres enseignements de Jésus, qui proclame ainsi « heureux les artisans de paix », qui commande de « tendre l’autre joue » lorsqu’on est frappé ou d’« aimer ses ennemis ».

En réalité, on trouve diverses idéologies concernant la guerre dans les pages de la Bible. Il est tout à fait possible d’y trouver une justification à la guerre, lorsqu’on souhaite le faire. Il est cependant tout aussi possible d’y trouver des arguments en faveur de la paix et du pacifisme. Plus tard, les chrétiens développeront les concepts de « guerre juste » et de pacifisme sur la base de conceptions bibliques, mais il s’agit là d’interprétations plutôt que d’éléments explicites inscrits dans le texte.

Pour les chrétiens, l’enseignement de Jésus fournit par ailleurs un cadre éthique permettant d’interpréter à travers le prisme de l’amour pour ses ennemis les textes antérieurs sur la guerre. Jésus, contrepoint à la violence divine, renvoie les lecteurs aux prophètes de l’Ancien Testament, dont les visions optimistes imaginent un monde où la violence et la souffrance n’existent plus et où la paix est possible.

Le Coran

Par Mehmet Ozalp, directeur du Centre pour les études et la civilisation islamiques de l’université australienne Charles-Sturt (Nouvelles-Galles du Sud).

Les musulmans et l’islam ont fait leur apparition sur la scène mondiale au cours du VIIe siècle de l’ère commune, une période relativement hostile. En réponse à plusieurs défis majeurs propres à cette époque, notamment la question des guerres, l’islam a introduit des réformes juridiques et éthiques novatrices. Le Coran et l’exemple fixé par le prophète Muhammad – souvent francisé en Mahomet – ont établi des lignes directrices claires pour la conduite de la guerre, bien avant que des cadres similaires n’apparaissent dans d’autres sociétés.

Pour cela, l’islam a défini un nouveau terme, jihad, plutôt que le mot arabe habituel pour désigner la guerre, harb. Alors que harb désigne de manière générale la guerre, le jihad est défini dans les enseignements islamiques comme une lutte licite et moralement justifiée, qui inclut mais ne se limite pas aux conflits armés. Dans le contexte de la guerre, le jihad désigne spécifiquement le combat pour une cause juste, selon des directives juridiques et éthiques claires, distinct de la guerre belliqueuse ou agressive.

Entre 610 et 622, le prophète Muhammad a pratiqué une non-violence active en réponse aux persécutions et à l’exclusion économique que lui et sa communauté subissaient à La Mecque, malgré les demandes insistantes de ses disciples qui voulaient prendre les armes. Cela montre que la lutte armée ne peut être menée, en islam, entre membres d’une même société : cela conduirait en effet à l’anarchie.

Après avoir quitté sa ville natale pour échapper aux persécutions, Muhammad fonda à Médine une société pluraliste et multiconfessionnelle. Il prit par ailleurs des mesures actives pour signer des traités avec les tribus voisines. Malgré sa stratégie de paix et de diplomatie, les Mecquois, qui lui restaient hostiles, ainsi que plusieurs tribus alliées, attaquèrent les musulmans de Médine. Il devenait ainsi inévitable d’engager une lutte armée contre ces agresseurs.

La permission de combattre a été donnée aux musulmans par les versets 22:39-40 du Coran :

Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués (de se défendre) parce que vraiment ils sont lésés ; et Allah est certes Capable de les secourir, ceux qui ont été expulsés de leurs demeures, contre toute justice, simplement parce qu’ils disaient : « Allah est notre Seigneur ». […]

Ce passage autorise non seulement la lutte armée, mais offre également une justification morale à la guerre juste. Celle-ci est d’abord conditionnée à une lutte purement défensive, tandis que l’agression est qualifiée d’injuste et condamnée. Ailleurs, le Coran insiste sur ce point :

S’ils se tiennent à l’écart de vous, s’ils ne vous combattent point et se rendent à vous à merci, Allah ne vous donne contre eux nulle justification (pour les combattre).

Le verset 22:39 vu précédemment présente deux justifications éthiques à la guerre. La première concerne les cas où des personnes sont chassées de leurs foyers et de leurs terres, c’est-à-dire face à l’occupation d’une puissance étrangère. La seconde a trait aux cas où des personnes sont attaquées en raison de leurs croyances, au point de subir des persécutions violentes et des agressions.

Il est important de noter que le verset 22:40 inclut les églises, les monastères et les synagogues dans le champ des lieux qui doivent être protégés. Si les croyants en Dieu ne se défendent pas, tous les lieux de culte sont susceptibles d’être détruits, ce qui doit être empêché par la force si nécessaire.

Le Coran n’autorise pas la guerre offensive, car « certes, Allah n’aime pas les agresseurs ! » (2 :190) Il fournit également des règles détaillées sur qui doit combattre et qui en est exempté (9 :91), quand les hostilités doivent cesser (2 :193), ou encore la manière dont les prisonniers doivent être traités avec humanité et équité (47 :4).

Des versets comme le verset 194 de la deuxième sourate soulignent que la guerre, comme toute réponse à la violence et à l’agression, doit être proportionnée et rester dans certaines limites :

Quiconque a marqué de l’hostilité contre vous, marquez contre lui de l’hostilité de la même façon qu’il a marqué de l’hostilité contre vous.

En cas de guerre inévitable, toutes les possibilités pour y mettre un terme doivent être explorées :

Et s’ils (les ennemis) inclinent à la paix, incline vers celle-ci, et place ta confiance en Allah. (8 :61)

L’objectif d’une action militaire est ainsi de mettre fin aux hostilités le plus rapidement possible et d’éliminer les causes de la guerre, et non d’humilier ou d’anéantir l’ennemi.

Le jihad militaire ne peut par ailleurs pas être mené pour satisfaire une ambition personnelle ou pour alimenter des conflits nationalistes ou ethniques. Les musulmans n’ont pas le droit de déclarer la guerre à des nations qui ne leur sont pas hostiles (60 :8). En cas d’hostilité ouverte et d’attaque, ils ont en revanche tout à fait le droit de se défendre.

Le Prophète et les premiers califes ont expressément averti les chefs militaires et tous les combattants participant aux expéditions musulmanes qu’ils ne devaient pas agir de manière déloyale ni se livrer à des massacres ou à des pillages aveugles. Muhammad a ainsi dit, selon la tradition islamique (sunna) :

Ne tuez pas les femmes, les enfants, les personnes âgées ou les malades. Ne détruisez pas les palmiers et ne brûlez pas les maisons.

Grâce à ces enseignements, les musulmans ont disposé, tout au long de leur histoire, de directives juridiques et éthiques visant à limiter les souffrances humaines causées par la guerre.

La Torah

Par Suzanne D. Rutland, historienne du judaïsme à l’université de Sydney.

Le judaïsme n’est pas une religion pacifiste, mais dans ses traditions, il valorise la paix par-dessus tout : les prières pour la paix occupent ainsi une place centrale dans la liturgie juive. Il reconnaît dans le même temps la nécessité de mener des guerres défensives, mais uniquement dans le cadre de certaines limites.

Dans la Torah, et notamment les cinq livres de Moïse, la nécessité de la guerre est clairement reconnue. Tout au long de leur périple dans le désert, les Israélites (c’est-à-dire les enfants d’Israël) livrent diverses batailles. Parallèlement, dans le Deutéronome, ils reçoivent l’instruction suivante (chapitre 23, verset 9) :

Quand tu marcheras en armes contre tes ennemis, garde-toi de toute chose mauvaise.

Le chef de tribu Amalek, qui attaqua les Hébreux à leur sortie d’Égypte, est le symbole du mal ultime dans la tradition juive. Les érudits affirment que cela est dû au fait que son armée frappa les Israélites par-derrière, tuant des femmes et des enfants sans défense.

La Torah insiste également sur le caractère obligatoire du service militaire. Cependant, le Deutéronome distingue quatre catégories de personnes qui en sont exemptées :

- celui qui a construit une maison, mais qui ne l’a pas encore consacrée rituellement ;

- celui qui a planté une vigne, mais qui n’en a pas encore mangé les fruits ;

- celui qui est fiancé ou dans sa première année de mariage ;

- celui qui a peur, par crainte qu’il n’influence les autres soldats.

Il est important de souligner que le mépris de la guerre est si fort dans le judaïsme antique que le roi David n’a pas été autorisé à construire le temple de Jérusalem en raison de sa carrière militaire. Cette tâche a été confiée à son fils Salomon : il lui était cependant interdit d’utiliser du fer dans la construction, car celui-ci symbolisait la guerre et la violence, alors que le temple devait représenter la paix comme vertu religieuse suprême.

La vision de la paix comme destin partagé pour toute l’humanité est développée plus en détail dans les écrits prophétiques, notamment via le concept de Messie. Cela est particulièrement visible dans les écrits du prophète Isaïe, qui envisageait une époque où, comme il le décrit dans sa vision idyllique :

[…] De leurs épées ils forgeront des socs, et de leurs lances, des serpes : une nation ne lèvera pas l’épée contre une autre nation, et on n’apprendra plus la guerre.

La Mishnah, première partie du Talmud (c’est-à-dire le recueil principal des commentaires de la Torah) évoque le concept de « guerre obligatoire » (milhemet mizvah). Cela englobe les guerres racontées dans les textes contre les sept nations qui habitaient la Terre promise avant les Hébreux, la guerre contre Amalek et les guerres défensives du peuple juif. Cette catégorie est donc clairement définie et reconnaissable.

Il n’en va pas de même pour la deuxième catégorie, la « guerre autorisée » (milhemet reshut), qui est plus ouverte et pourrait, comme l’écrit le chercheur Avi Ravitsky, « se rapporter à une guerre préventive ».

Après la période de composition du Talmud, qui s’est terminée au VIIe siècle, ce débat est devenu théorique, car les Juifs vivant en Palestine et dans la diaspora n’avaient plus d’armée. C’était déjà largement le cas depuis la défaite de la révolte de Bar Kokhba contre les Romains (de 132 à 135 après J.-C.), à l’exception de quelques petits royaumes juifs en Arabie.

Cependant, avec l’arrivée des premiers immigrants sionistes sur la terre historique du royaume d’Israël à la fin du XIXe et au XXe siècle, les débats rabbiniques sur ce qui constitue une guerre défensive obligatoire ou une guerre autorisée, ainsi que sur les caractéristiques d’une guerre interdite ont repris de plus belle. Ce sujet suscite aujourd’hui une profonde inquiétude et une vive controverse tant chez les universitaires spécialistes du judaïsme que chez les rabbins.

Robyn J. Whitaker est affiliée au centre Wesley pour la théologie, l'éthique et les politiques publiques.

Mehmet Ozalp est le directeur exécutif du l'Académie pour les sciences islamiques et la recherche.

Suzanne Rutland ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

20.08.2025 à 17:15

En marche après Macron : quel avenir pour le parti du président ?

Ludovic Grave, Doctorant en science politique, Université de Lille

Texte intégral (2120 mots)

Le parti macroniste Renaissance se cherche un nouveau nom. Ce quatrième changement d’appellation traduit les tentatives de son secrétaire général Gabriel Attal de détacher l’organisation partisane de la figure présidentielle. Sans grand succès jusqu’ici.

Le 31 juillet 2025, le secrétaire général de Renaissance et ancien premier ministre Gabriel Attal initiait une consultation interne auprès des 33 000 adhérents de Renaissance, visant notamment à changer le nom du mouvement.

Les justifications officielles à ce quatrième changement d’étiquette de parti, en près de dix années d’existence, découlent d’un échec de l’ancrage de la marque partisane Renaissance. Seul un tiers des électeurs identifie correctement le parti, contre 70 % pour La France insoumise (LFI) et le Rassemblement national (RN). La confusion avec le parti Reconquête d’Éric Zemmour témoigne également d’un déficit de différenciation politique.

Au-delà des considérations fonctionnelles, cette entreprise de changement de dénomination s’inscrit dans une dynamique de succession où Gabriel Attal cherche à façonner le parti à son image et, selon une source interne à Renaissance, à « tuer le père » – c’est-à-dire, ici, Emmanuel Macron. Cette stratégie d’émancipation s’enracine dans la rupture brutale provoquée par la dissolution de juin 2024, qui a transformé des relations empreintes de connivence en une cohabitation froide et distante entre le président et son ancien premier ministre.

Elle pose également la question fondamentale de savoir si ce rebranding constitue une simple opération cosmétique destinée à masquer les contradictions profondes du parti, ou s’il préfigure une véritable refondation doctrinale capable de résoudre l’aporie identitaire du macronisme postprésidentiel. Celle-ci pourrait, accessoirement, offrir au secrétaire général et président du groupe à l'Assemblée nationale l’opportunité de s’émanciper de la tutelle macronienne.

À lire aussi : Changement de nom des partis, ravalement de façade ou aggiornamento politique ?

Les métamorphoses partisanes du macronisme : de la disruption à l’impasse

La trajectoire nominale du mouvement macroniste illustre une ambition politique aux prises avec ses ambivalences. Le choix d’« En marche » en avril 2016 constituait une innovation politique majeure dans le paysage français. La personnalisation assumée à travers les initiales E. M. d’Emmanuel Macron, la rhétorique du mouvement refusant l’étiquette jugée obsolète de parti, et le dépassement revendiqué des clivages gauche-droite inscrivaient cette création dans la lignée des partis personnels européens, comme Forza Italia de Silvio Berlusconi ou le Mouvement 5 étoiles (M5S) de Beppe Grillo, en Italie. Avec une spécificité française toutefois : la prétention à incarner simultanément le renouveau et l’institution.

Le repackaging d’En marche en La République en marche (LREM) en mai 2017, consécutif à la victoire présidentielle, visait, selon le politologue Julien Fretel, à « s’adapter à une nouvelle réalité, à savoir l’arrivée d’E. Macron à la présidence de la République et la création des groupes parlementaires de la majorité ». Ce passage à LREM traduit la conversion du mouvement en outil au service de l’exécutif, illustrant un processus de cartellisation. Ce concept désigne la transformation d’un parti politique en agent de l’État : il devient ainsi dépendant des ressources publiques et du pouvoir institutionnel pour assurer sa survie, plutôt que de s’appuyer sur la mobilisation de la société civile.

Après cinq années marquées par une hyperpersonnalisation présidentielle, le mouvement se rebaptise, abandonnant LREM pour devenir officiellement Renaissance en septembre 2022. Cela représentait théoriquement une tentative de normalisation et de dépersonnalisation.

L’objectif affiché était triple : élargir la base par la fusion avec des micropartis comme Agir et Territoires de progrès, européaniser l’identité par une référence à la renaissance du projet européen – le nom évoque aussi délibérément l’époque historique de la Renaissance –, et normaliser l’organisation par le passage au système d’adhésions payantes traditionnel des partis. Cette refondation visait ainsi à transformer un mouvement centré sur la figure présidentielle en une structure partisane plus formalisée.

Ces évolutions nominales révèlent cependant l’aporie fondamentale du macronisme : conçu comme une entreprise politique personnelle en rupture avec le système partisan, il oscille entre hyperpersonnalisation et tentative de normalisation organisationnelle, sans parvenir à résoudre cette contradiction génétique qui détermine son modèle originel.

Renaissance face à ses défis existentiels : vers l’effondrement d’un modèle ?

Au-delà des questions d’étiquettes, Renaissance fait face à une crise existentielle.

L’effondrement organisationnel se mesure d’abord par les chiffres : de 450 000 « cliqueurs » – c’est-à-dire, soutiens sur Internet – revendiqués en 2017 par le mouvement, celui-ci est passé à 30 000 adhérents lors de sa transformation en Renaissance en 2022, pour chuter à moins de 10 000 membres à jour de cotisation en 2024. Cette saignée s’explique principalement par le traumatisme de la dissolution, par le décalage entre les promesses d’horizontalité et un exercice vertical du pouvoir, ainsi que par la dérive droitière du parti.

Le second défi majeur réside dans le vide idéologique du parti. Un ancien ministre qualifie Renaissance de « maison vide », de « parti né en cliquant » sans « contenu politique ». Plus révélateur encore, le questionnaire de Gabriel Attal, demandant aux adhérents de définir « les trois valeurs du parti » et de « résumer l’identité du parti en une phrase », expose paradoxalement l’absence de corpus doctrinal stabilisé, neuf ans après la création du mouvement. Cette situation confirme l’absence d’identité doctrinale claire du macronisme, dont le « en même temps » peine à se cristalliser en un projet partisan cohérent.

Cette quête identitaire témoigne de l’épuisement du « progressisme » comme marqueur distinctif du macronisme. Conçu, dès 2017, comme une opération de marketing politique pour masquer le terme « libéralisme », ce progressisme, défini surtout « par opposition » aux conservateurs, n’a pu dissimuler la contradiction avec des politiques ancrées à droite, comme la suppression de l’ISF, ou l’utilisation autoritaire de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution.

La difficulté à articuler un projet post-Macron et l’impossibilité de stabiliser une base militante révèlent l’échec de cette redéfinition artificielle du clivage politique.

Attal face à l’héritage macronien : entre émancipation et dépendance

L’entreprise de rebranding partisan de Renaissance constitue un marqueur symbolique de la transition postcharismatique, où la nouvelle appellation et le déménagement du siège représentent des tentatives d’autonomisation du parti permettant à Attal de construire sa propre légitimité politique, notamment en vue des municipales de 2026 et de l’élection présidentielle de 2027.

Cette volonté d’autonomisation se concrétise également par la nomination récente d’un nouveau bureau exécutif, soigneusement choisi par le secrétaire général, lui permettant ainsi de structurer le parti selon sa vision et de consolider son emprise organisationnelle. Il a, d’ailleurs, déclaré vouloir « proposer un chemin aux Français » et promis de « tout faire pour conduire [ses partisans] dans deux ans sur le chemin de la victoire ».

Cependant, cette ambition se heurte à une contrainte organisationnelle considérable : la dépendance du parti à la figure de son fondateur. Les défis de la routinisation du charisme – c’est-à-dire, la transformation d’un mouvement centré sur le charisme d’un leader en une organisation politique pérenne et institutionnalisée – et de la transmission de l’autorité politique apparaissent d’autant plus complexes que les exemples européens de partis personnels ont pour la plupart échoué dans ce processus. Forza Italia post-Berlusconi a connu un effondrement électoral spectaculaire, UKIP, chantre du Brexit, s’est marginalisé post-Farage et Ciudadanos post-Rivera a quasi disparu du paysage politique espagnol. Ces précédents interrogent sur la capacité du mouvement macroniste, quelle que soit sa future dénomination, à survivre à son démiurge.

La crise d’un modèle partisan

Les défis rencontrés par Renaissance se traduisent par les fractures internes d’une formation politique tiraillée entre héritage présidentiel et ambition post-Macron – de la prise de distance des députés du microparti En commun, à la scission ouverte portée par Gérald Darmanin avec son mouvement Populaires.

La déclaration d’Emmanuel Macron aux Jeunes avec Macron, le 5 juillet 2025 – « J’[aur]ai aussi besoin de vous pour dans deux ans, pour dans cinq ans, pour dans dix ans » – révèle, d’ailleurs, la permanence de ce bonapartisme organisationnel qui entrave toute refondation authentique. Président d’honneur de Renaissance, Macron neutralise les velléités d’autonomisation d’Attal. Il maintient ainsi son successeur dans une dépendance vis-à-vis de l’entreprise politique qu’il a lui-même créée.

Cette posture de contrôle à distance soulève une autre interrogation cruciale : Macron prépare-t-il déjà son retour pour 2032 ? Un tel projet expliquerait son refus de lâcher les rênes du parti, qu’il devrait conserver comme base organisationnelle en vue de 2032. En effet, si la Constitution limite le président à deux mandats consécutifs, elle reste floue sur la possibilité d’une deuxième réélection non consécutive.

Ludovic Grave ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

19.08.2025 à 15:54

Le slow tourisme : ralentir pour mieux voyager ?

Fo-Yovo Gérome Koutremon, Doctorant en Science de Gestion à l'Université Bourgogne Europe, Université Bourgogne Europe

Isabelle Frochot, Maître de Conférences HDR - Comportement du Consommateur, Université Bourgogne Europe

Jean-Baptiste Welté, Professeur des Universités en Sciences de Gestion

Texte intégral (1778 mots)

Face à l’accélération des rythmes de vie et aux excès du tourisme de masse, une autre façon de voyager émerge : le slow tourisme. Il s’agit de prendre le temps de se déplacer et de se ressourcer en étant plus respectueux de l’environnement et des territoires d’accueil. Une pratique qui vise une transformation profonde de l’expérience touristique.

Les vacances, et les voyages qui y sont associés, sont un plaisir recherché par nombre d’entre nous. À l’échelle planétaire, on observe une progression annuelle moyenne du tourisme international de + 5 % depuis plusieurs décennies (hors période Covid). À ce volume viennent s’ajouter les touristes nationaux et les excursionnistes (visiteurs se déplaçant à la journée). L’histoire nous montre que l’industrie touristique est résiliente et capable d’absorber les crises, à l’image du rebond observé après la pandémie de Covid. La France est par ailleurs la première destination mondiale, avec 100 millions de visiteurs internationaux.

En parallèle de cette hausse des voyages, émerge le slow tourisme – littéralement, « tourisme lent », qui promeut un ralentissement radical pour compenser l’accélération des rythmes de vie, marqués par une multiplication des activités professionnelles et personnelles et par des contraintes temporelles.

La pratique touristique devient l’occasion de se ressourcer. Séjours méditatifs dans des monastères, randonnées en montagne ou navigation sur les canaux français illustrent cette recherche d’apaisement.

À l’origine, le mouvement Slow est né en Italie, dans les années 1980, pour défendre le recours aux productions culinaires locales. Il prône, par extension, un réapprentissage de la lenteur, notamment dans les modes de transports, associé à des pratiques plus écoresponsables.

À lire aussi : Annecy : derrière la carte postale, l’ombre du surtourisme

Car le tourisme peut effectivement s’avérer dommageable pour les milieux naturels et pour les populations locales. La médiatisation du surtourisme dans les destinations les plus populaires, de Barcelone (Espagne) à Naples (Italie), en passant par Lisbonne (Portugal), a mis en lumière l’ampleur de ses effets délétères : dégradation de l’environnement, exclusion des populations locales, etc.

Tourisme du « temps choisi »

Le ministère de l’économie définit le slow tourisme comme

« [un] tourisme du temps choisi, garant d’un ressourcement de l’être (pause, déconnexion, lâcher-prise, mais aussi bien-être, temps pour soi, santé), peu émetteur de CO2, respectant l’écosystème du territoire d’accueil, synonyme de patience, de sérénité, d’enrichissement culturel ».

Cette définition en facilite la reconnaissance et met en avant les quatre dimensions structurantes du slow tourisme : un mode de transport, un rapport au territoire, au temps, et à soi.

Concernant le mode de transport, le slow tourisme s’appuie sur des mobilités décarbonées : train, transport pédestre, navigation fluviale. Des mobilités prisées, comme on peut le voir avec la hausse de fréquentation des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, ou celle des trajets ferroviaires. Ainsi, la fréquentation des trains de voyageurs en France a atteint un record en 2024, avec une progression de 6 % par rapport à 2023.

Du côté des pouvoirs publics, on relève des investissements en ce sens : voies cyclables aussi bien locales qu’européennes (Véloroutes), développement de l’offre de trains de nuit ; tandis que des fédérations ou des associations mènent des actions pour entretenir des dispositifs existants (entretien des chemins de randonnée et des refuges par la Fédération française des clubs alpins et de montagne).

Conscients de cette aspiration émergente, les acteurs du tourisme se sont aussi saisis du concept. Se développent ainsi des offres de produits plus durables proposées par des prestataires privés : croisières à voile, voyages d’aventure combinant plusieurs modes de transport ou de déplacement sans avion.

Car le rapport au territoire constitue une autre caractéristique importante du slow tourisme. Il s’agit de mesurer l’impact de sa pratique touristique sur l’écosystème et sur les cultures locales et de valoriser des séjours centrés sur l’expérience et non sur la consommation d’une infrastructure façonnée pour le touriste.

Déconnexion bénéfique

Le temps du slow tourisme, c’est celui du ralentissement, ce que Katharina C. Husemann et Giana M. Eckhardt, chercheuses en marketing, désignent par le « besoin croissant de décélération », dans leur étude ethnographique du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, à savoir un temps où l’on est moins soumis aux événements et sollicitations.

Les adeptes du slow tourisme se réapproprient ce rythme apaisé, comme l’illustre ce témoignage d’un randonneur, recueilli au cours de l’une de nos recherches sur les refuges en montagne dans le massif des Écrins (Alpes françaises), en 2019 :

« Ici, c’est un rythme complètement différent parce que, quand je suis en bas, je suis quand même un minimum le rythme, les jours de la semaine, je sais quand c’est le week-end, par exemple, et dès que je suis en refuge, j’oublie complètement dans quelle temporalité on est. Je ne planifie plus ce que je dois faire : je dois juste manger, dormir et rebelote […] et du coup, y’a pas d’autre but que juste marcher et arriver là où on veut arriver. »

Ce retour à la lenteur valorise le trajet lui-même. Il n’est plus perçu uniquement comme un moyen d’atteindre une destination, mais comme une expérience à part entière. Cette lenteur imposée par le voyage choisi induit également une déconnexion bénéfique vis-à-vis des écrans, des obligations, du brouhaha quotidien, comme l’exprime cet autre témoignage :

« Pour moi, ça coupe vraiment de la routine, on n’est pas chez soi, on ne se donne pas d’obligations à faire ceci, cela, là on a juste à mettre les pieds sous la table comme on dit, et puis faire sa petite toilette, se promener, regarder le paysage, respirer, ça fait trop du bien quoi. »

Le slow tourisme est aussi un temps de réflexion sur soi. Il s’agit de réinterroger ce que l’on cherche en voyageant, de redonner place à l’ennui, de penser autrement sa vie, voire de revisiter ses priorités.

Cette expérience passe également par le corps : marcher, pédaler, ramer, camper. Loin des mobilités rapides, le voyage devient une expérience sensorielle, physique et méditative ; une façon de revenir à l’essentiel, de redécouvrir des plaisirs simples, loin du tumulte et de l’injonction d’efficacité du monde moderne.

Le cyclotourisme, incarnation du slow tourisme

L’essor du cyclotourisme est emblématique de cet attrait pour une autre manière de voyager. Sa pratique est en forte augmentation sur le marché français : évalué à 7,9 milliards de dollars (USD) en 2024 (7,27 milliards d’euros), il devrait croître de plus de 11 % par an d’ici à 2033. Ce mode de déplacement, mêlant effort physique et itinérance libre en immersion, séduit par sa capacité à faire du trajet un moment existentiel.

Au-delà de ces chiffres, certains récits de cyclo-voyageurs, (issus de blogs et de forums) récoltés dans le cadre d’une recherche doctorale en cours, révèlent une expérience d’autonomie radicale :

« J’aime beaucoup l’improvisation, j’aime beaucoup les chemins hors sentiers battus… Peu importe où ça mène, je les prends. »

Ce que certains appellent la « magie du chemin » relève ici d’une transformation intérieure liée à la lenteur, au silence, à la nature.

Cette philosophie du voyage lent, sobre, sensoriel, est souvent décrite comme une manière de « se recentrer », de « ralentir », ou de « réapprendre à vivre ». Loin d’un simple loisir, le cyclotourisme est pour ces voyageurs une forme d’existence en mouvement.

En somme, le slow tourisme ne se résume pas à une pratique écologique ou à un mode de déplacement. Il exprime une volonté de redonner du sens au voyage, en le replaçant dans un rapport spécifique au temps, au territoire et à soi.

À l’ère de l’éco-anxiété, le slow tourisme trouve une résonance. Et si l’avenir du tourisme ne consistait plus à aller plus vite ou plus loin, mais à être plus présent ?

Jean-Baptiste Welté a reçu des financements de l'ANR pour un projet sur la sobriété

Fo-Yovo Gérome Koutremon et Isabelle Frochot ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.

19.08.2025 à 11:56

L’endettement de l’État sous Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron… ce que nous apprend l’histoire récente

François Langot, Professeur d'économie, Directeur adjoint de l'i-MIP (PSE-CEPREMAP), Le Mans Université

Texte intégral (2613 mots)

Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande puis Emmanuel Macron ont été confrontés à la problématique de la dette et de ses intérêts. Comment la conjoncture économique (inflation et croissance) agissent sur cette dette ? Qui a bénéficié d’une bonne ou d’une mauvaise conjoncture ?

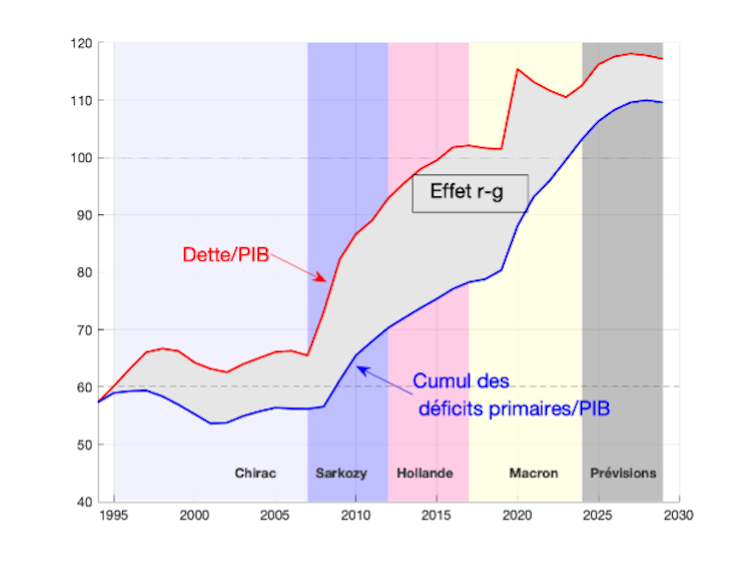

La dette n’a cessé de croître au cours de ces trente dernières années. Elle est la somme de tous les déficits publics accumulés depuis le milieu des années 1970. Afin de comparer le montant de cette dette à une capacité de financement, elle est exprimée en pourcentage du produit intérieur brut (PIB) – ratio dette/PIB, ce qui indique combien d’années de création de richesses (le PIB) sont nécessaires à son remboursement.

Sous Jacques Chirac, elle est passée de 663,5 milliards d’euros à 1 211,4 milliards d’euros, soit de 55,5 % à 64,1 % du PIB. Sous Nicolas Sarkozy, à 1 833,8 milliards d’euros, soit à 90,2 % du PIB. Sous Hollande, à 2 258,7 milliards d’euros, soit 98,4 % du PIB.

À la fin du premier trimestre 2025, la dette de la France représente 3 345,4 milliards d’euros, soit 113,9 % du PIB. Si cet endettement résulte évidemment de choix politiques, déterminant les recettes et les dépenses du pays, il dépend également de la conjoncture économique… qui peut plus ou moins faciliter la gestion de cette dette.

Crise des subprimes en 2008, pandémie de Covid-19, zone euro en récession, bulle Internet, embellie des années 2000, les gouvernements de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron ont connu des conjonctures économiques aussi assombries que radieuses. Avec quels arbitrages ? Explication en graphiques.

Influences de la conjoncture sur la dette

La conjoncture économique peut être analysée à travers deux paramètres, qui sont tous les deux des taux : le taux d’intérêt (r), fixé par la Banque centrale européenne (BCE) et qui détermine la charge d’intérêt à payer sur la dette, et les taux de croissance (g comme growth) qui mesurent l’accroissement annuel de richesses créées (le PIB). La conjoncture économique est à l’origine de deux effets :

Un premier effet est défavorable aux finances publiques. Il se produit lorsque la conjoncture conduit le taux d’intérêt (r) à être supérieur au taux de croissance (g), soit r-g > 0. Dans ce contexte, le surplus de richesse créée induit par la croissance est inférieur aux intérêts à payer sur la dette. De facto, la dette croît, même si les choix politiques conduisent les recettes de l’État à financer ses dépenses (hors charges des intérêts de cette dette), c’est-à-dire si le déficit primaire est nul.

À lire aussi : « La crise politique est plus inquiétante pour l’économie française que la crise budgétaire seule »

Le schéma (Figure 1) indique que cette conjoncture défavorable s’est produite sous le mandat de Jacques Chirac. En cette période, la somme des déficits primaires, soit les dépenses de l’État hors charge de la dette, et les recettes, est quasiment stable (courbe bleue). La dette est en hausse à cause d’intérêts élevés (r entre 2,5 % et 5 %), conjugués avec une croissance modérée (g est autour de 4 %) qui font croître cet endettement (courbe rouge).

Un deuxième effet est favorable aux finances publiques. Si le taux d’intérêt réel est inférieur au taux de croissance (r-g < 0), alors la dette (ratio dette/PIB) peut être stabilisée, même si les dépenses, hors charges des intérêts, sont supérieures aux recettes, c’est-à-dire même si les choix politiques induisent un déficit primaire. En effet, dans ce cas, l’accroissement annuel de la richesse créée (la croissance du PIB) est supérieure à la charge des intérêts.

Le schéma (Figure 1) indique qu’une telle conjoncture s’est produite sous les mandats d’Emmanuel Macron. Pendant cette période, la somme des déficits primaires a fortement crû (courbe bleue) : les choix politiques ont conduit les dépenses de l’État (hors charges des intérêts sur la dette) à être supérieures à ses recettes. Toutefois, la dette a augmenté plus faiblement (courbe rouge), car les taux d’intérêts sont restés plus faibles que la croissance (moins de 2 % pour les taux d’intérêt, r, contre plus de 2,5 % pour la croissance, g).

Contribution de la conjoncture à la dette

L’histoire récente classe en deux groupes les mandats présidentiels. Celui où une « mauvaise » conjoncture explique majoritairement la hausse de la dette (ratio dette/PIB) – dans la figure 1, la courbe rouge croît davantage que la courbe bleue. Celui où les déficits primaires contribuent majoritairement à sa hausse – dans la figure 1, la courbe bleue croît davantage que la courbe rouge.

Le premier regroupe les mandats de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Le second, ceux de François Hollande et d’Emmanuel Macron.

Les données montrent que sous les deux mandats de Jacques Chirac (1995-2007), le ratio dette/PIB a augmenté de 8,99 points (0,75 point par an). Cette augmentation est due à une « mauvaise » conjoncture pour les finances publiques (effet de r-g > 0) qui a fait croître le ratio dette/PIB de 10,07 points, la dynamique des déficits primaires ayant contribué à le réduire de 1,08 point. Pendant cette période, les taux d’intérêt sur la dette publique étaient très élevés – entre 4 et 6 %.

Sous le mandat de Nicolas Sarkozy (2007-2012), le ratio dette/PIB a crû de 22,76 points (4,55 points par an), dont 11,01 points induits par les déficits primaires, soit 48 % de la hausse totale, et 11,75 points à la conjoncture (52 % du total). Les taux d’intérêt ont continué à être élevés – entre 3 et 4 %. Les déficits primaires importants ont suivi les choix politiques visant à amortir la crise des subprimes.

A contrario, pendant le mandat de François Hollande, c’est la hausse des déficits primaires qui expliquent à 71,5 % de la hausse totale du ratio dette/PIB (9,13 points parmi les 12,74 points de hausse totale, soit 2,55 points par année). Les taux d’intérêt ont continué à baisser, passant de 3 % à moins de 2 %, alors que les déficits primaires n’ont pas été contrôlés, même si les crises des subprimes puis des dettes souveraines étaient passées.

Déficits primaires sous Emmanuel Macron

Les mandats d’Emmanuel Macron, jusqu’en 2024, accentuent encore le trait. La dette n’a augmenté que de 10,8 points (1,35 point par an), car la conjoncture l’a fait baisser de 15,31 points, les taux d’intérêt devenant très faibles, passant sous les 1 % en 2020. La hausse de la dette s’explique uniquement par la très forte hausse des déficits primaires qui l’ont fait croître de 26,11 points, pendant une période où la pandémie de Covid-19 et la crise de l’énergie ont conduit l’État à assurer les Français contre de trop forte baisses de pouvoir d’achat.

À lire aussi : Quand commence un krach boursier ? Et qu’appelle-t-on ainsi ?

La période future, allant de 2025-2029, se classe dans la seconde configuration où la conjoncture facilitera de moins en moins la gestion de la dette publique (r-g < 0). Même avec un objectif politique de maîtrise de l’endettement, la réduction des déficits primaires pourra alors se faire graduellement. Toutefois, avec ces déficits qui continueront à peser sur la dette, la conjoncture facilitera de moins en moins la gestion de la dette publique, car la croissance compensera de moins en moins un taux d’intérêt en hausse.

Le budget présenté par François Bayrou, le 25 juillet dernier, fera croître le ratio dette/PIB de 4,6 points (0,92 point par an), dans un contexte où la conjoncture le réduira de 1,7 point. Les déficits primaires l’augmenteront donc de 6,3 points. Dans ce contexte, l’effort budgétaire proposé par le gouvernement Bayrou permettra de stabiliser le ratio dette/PIB autour de 117 %, certes loin de la stabilisation autour de 60 % des mandats de Jacques Chirac…

Équilibre entre dépenses et recettes

L’évolution du déficit primaire (écart entre les dépenses, hors charges d’intérêt, et les recettes) indique que sur les vingt-neuf dernières années, il y a eu dix années où il s’est accru. Trois hausses majeures se dégagent : en 2002, de 1,82 point avec le krach boursier, en 2009 de 4,2 points, avec la crise des subprimes et, en 2020, de 6,1 points, avec la pandémie de Covid-19.

En 2002, la hausse du déficit était partagée avec 1,1 point lié aux hausses des dépenses et 0,72 point aux réductions des recettes. Les fortes hausses de 2008 et de 2020 sont majoritairement dues à des hausses de dépenses : 95 % des 4,2 points de 2009 et 97 % des 6,1 points de 2020. Afin de contenir la dette, les recettes ont fini par augmenter après les crises, entre 2004 et 2006, puis entre 2011 et 2013 et, enfin, entre 2021 et 2022. Mais il n’y a jamais eu de réduction des dépenses ni après 2011 ni après 2023.

C’est donc leur persistance à un niveau élevé qui explique l’accroissement du ratio dette/PIB. Seule la période très récente (en 2023) avec la crise ukrainienne a conduit l’État à réduire les recettes afin de préserver le pouvoir d’achat dans un contexte de forte inflation.

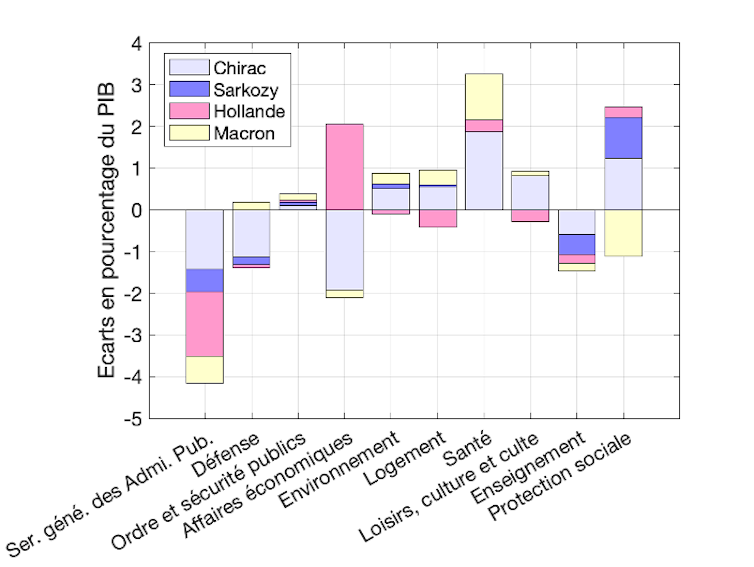

Contrôle des dépenses publiques

Le plan du gouvernement Bayrou, en faisant peser les trois quarts de l’ajustement sur les dépenses, propose de reprendre le contrôle des dépenses publiques afin qu’elles représentent 54,4 % du PIB en 2029 – ce que l’on observait avant la crise de 2007. Au-delà de stabiliser le ratio dette/PIB, ce choix politique permet aussi d’envisager la possibilité de gérer une éventuelle crise future. La question qui se pose alors est : quels postes de dépenses réduire en priorité ?

Les postes de dépenses qui ont crû depuis 1995 sont ceux liés à l’environnement (+0,8 point de PIB), à la santé (+3,2 points de PIB), aux loisirs, à la culture et au culte (+0,6 point de PIB) et à la protection sociale (+1,3 point de PIB). Ceux qui ont baissé sont ceux liés aux services généraux des administrations publiques (-4,1 points de PIB), à la défense (-1,1 point de PIB) et à l’enseignement (-1,5 points de PIB). À l’avenir, un budget réallouant les dépenses en faveur de la défense et l’enseignement via un meilleur contrôle des dépenses de santé et de protection sociale devra donc être perçu comme un simple rééquilibrage.

François Langot ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Lava

- La revue des médias

- Le Grand Continent

- Le Diplo

- Le Nouvel Obs

- Lundi Matin

- Mouais

- Multitudes

- Politis

- Regards

- Smolny

- Socialter

- The Conversation

- UPMagazine

- Usbek & Rica

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- Contretemps

- A Contretemps

- Alter-éditions

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- Philo Mag

- Terrestres

- Vie des Idées

- ARTS

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview

- Fiabilité 3/5

- Slate

- Ulyces

- Fiabilité 1/5

- Contre-Attaque

- Issues

- Korii

- Positivr

- Regain