07.10.2025 à 16:22

Houldou, reine de Pétra il y a 2 000 ans : une Cléopâtre du désert ?

Texte intégral (3882 mots)

Peu connue du grand public, la reine Houldou régna aux côtés d’Arétas IV, au tournant de notre ère, dans la Pétra des Nabatéens. Coiffée de la couronne de la déesse Isis, elle incarne une figure fascinante, entre histoire et légende. Fut-elle, comme Cléopâtre en Égypte, une souveraine-déesse ? Dans Les Nabatéens, IVe avant J.-C.-IIe siècle. De Pétra à Al-Ula, les bâtisseurs du désert, Christian-Georges Schwentzel, spécialiste de l’Orient ancien, nous plonge au cœur d’une civilisation originale, parfaitement identifiable par son style artistique et architectural unique, ses divinités et son écriture si caractéristiques. Extraits.

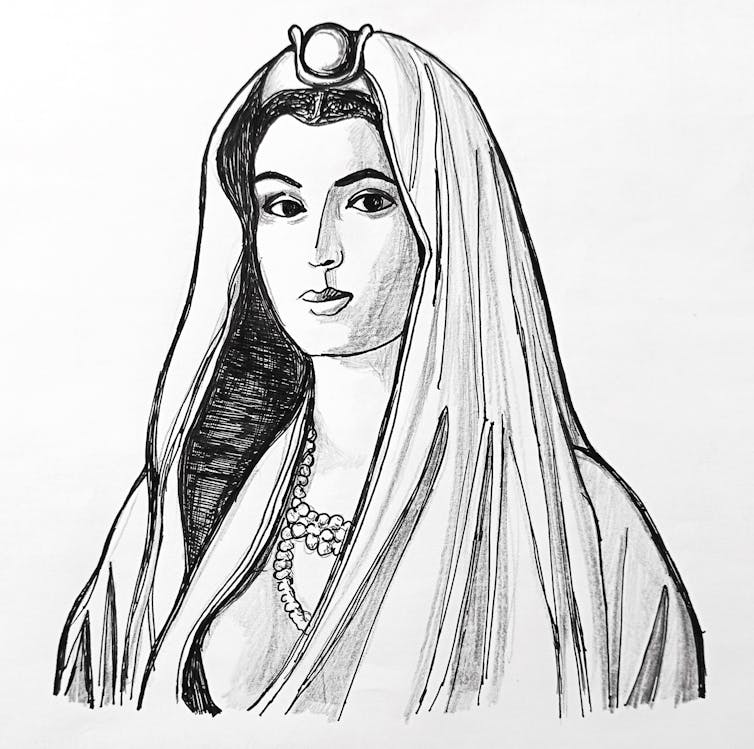

Sur les monnaies d’argent, dès les émissions de l’an 1 d’Arétas IV, la reine Houldou porte, au-dessus de son front, la couronne de la déesse égyptienne Isis, constituée de cornes de vaches enserrant le disque solaire, parfois surmontée d’une plume.

Isis est une ancienne déesse, éminemment bénéfique, décrite dans les mythes égyptiens comme une magicienne instruite des secrets de la résurrection. Après avoir réuni les morceaux épars de son époux Osiris, lâchement massacré et dépecé par son frère Seth, elle les réajuste et les entoure de bandelettes, confectionnant la première momie. Elle parvient, de cette manière, à faire renaître le défunt dans l’au-delà, et même à lui donner un fils posthume : Horus, ou Harpocrate, c’est-à-dire « Horus l’Enfant », qui, devenu adolescent, venge son père en écrasant Seth et en rétablissant la justice en Égypte. À la Basse Époque égyptienne, Isis est assimilée à Hathor, déesse de la maternité, qui peut prendre la forme d’une vache ; d’où les cornes de la couronne divine. Comme Hathor avait, selon un mythe, aidé le Soleil à se lever dans le ciel, l’astre est représenté entre ses cornes de vache. […]

La Khazneh et ses symboles féminins

La couronne isiaque de Houldou nous conduit à la Khazneh, le plus célèbre des monuments de Pétra, véritable icône de la civilisation nabatéenne. Sa façade, haute de 40 mètres et large de 28 mètres, se divise en deux parties aujourd’hui visibles : un porche monumental, en bas, précédé de six colonnes et surmonté d’un fronton ; un étage dont la partie centrale adopte la forme d’un édifice circulaire appelé tholos en grec. Le toit conique de la tholos est surmonté d’une urne, encadrée de deux demi-frontons symétriques, où sont perchés des aigles. L’urne est un symbole funéraire, emprunté à l’art grec, manifestant ici la présence de l’âme d’un défunt, tandis que les aigles, également figurés sur les monnaies, font référence à Doushara, grand dieu protecteur du pouvoir royal.

Un autre niveau, inférieur, a été mis au jour, lors des fouilles de 2003 ; on y trouve des sépultures qui constituent une sorte de « crypte » de la Khazneh où les recherches ont repris durant l’été 2024.

Au sommet de l’angle supérieur du fronton, est perché le symbole isiaque, exceptionnellement mis en valeur par sa position parfaitement centrale. Deux cornes de vaches lyriformes servent de berceau au disque solaire surmonté de plumes, aujourd’hui largement effacées par l’érosion. De part et d’autre, deux épis de blé symétriques se dressent en s’écartant.

On remarque que la distance entre le socle sur lequel se dresse la coiffe d’Isis et la base du monument est égale à celle qui sépare ce même socle du haut de l’urne au sommet de la Khazneh. On peut ainsi affirmer que la coiffe est, en quelque sorte, le nombril de la Khazneh, sa porte d’entrée et sa clé d’interprétation. Elle se trouve aux pieds d’une figure féminine sculptée en relief qui occupe une position centrale à l’étage, où elle est entourée, à sa droite et à sa gauche, de quatre personnages symétriques.

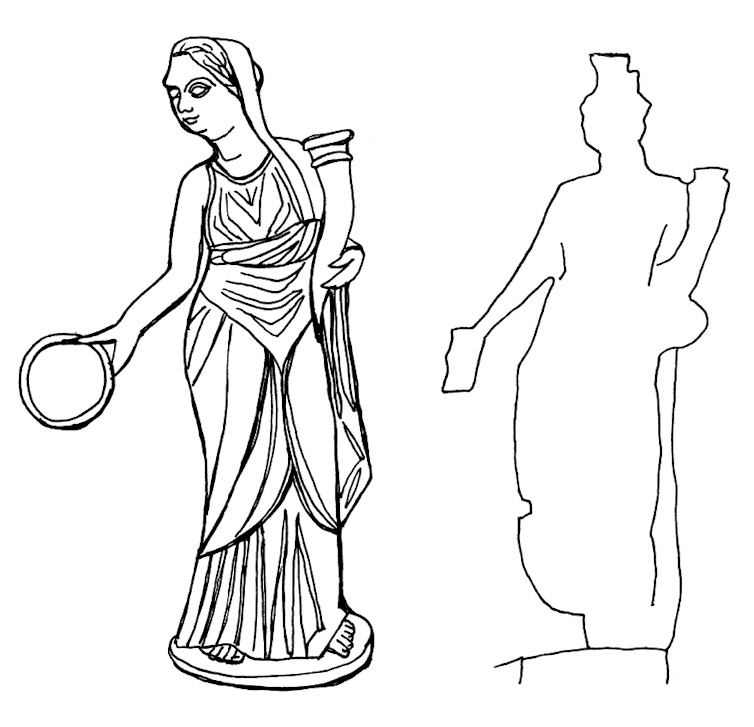

Celle-ci est directement inspirée des représentations de reines ptolémaïques, comme Bérénice II, assimilée aux déesses Isis et Tyché, sur des vases en faïence produits en Égypte. Figurée en train de faire une libation, Bérénice II tient une patère dans la main droite et une corne d’abondance dans la gauche.

Sur la façade de la Khazneh, l’image féminine est coiffée d’un attribut dont la forme évasée se devine encore aujourd’hui. On hésite entre la couronne crénelée de Tyché et le polos, coiffe arrondie de Déméter. Quoi qu’il en soit, il s’agit de deux attributs également repris, ou susceptibles de l’être, par Al-Ouzza [(déesse arabe préislamique, ndlr)]. D’où l’hypothèse, suggérée par Jean Starcky, selon laquelle le personnage féminin dominant la façade de la Khazneh représenterait une reine nabatéenne assumant, comme les souveraines ptolémaïques avant elle, le rôle d’une déesse. Une déesse-reine, en quelque sorte.

Examinons maintenant les huit autres figures qui entourent la reine à l’étage. Deux représentent Nikè, déesse grecque de la victoire, pourvue d’ailes, et les autres des femmes qui, dans un mouvement très dynamique, paraissent danser autour de la reine. On les a parfois interprétées comme des Amazones brandissant chacune un instrument qui pourrait être une double hache, arme traditionnelle de ces combattantes dans les mythes grecs. Elles exécuteraient ici une ronde guerrière.

Si les Victoires ailées, déjà présentes sur les monnaies d’Arétas II, n’ont rien de bien étonnant, les danseuses sont plus inattendues. Elles n’adoptent pas ici la position habituelle des femmes guerrières dans l’art grec, où elles sont généralement représentées blessées ou vaincues par des héros. En fait, leur état de conservation ne permet pas de distinguer si elles brandissent des haches ou plutôt des thyrses, ces bâtons liés à la figure de Dionysos dans le monde gréco-romain. Elles pourraient donc aussi bien représenter ici des Bacchantes, ces jeunes femmes en transe, adeptes de Dionysos qui fut identifié à Doushara ; ce qui pourrait expliquer leur représentation sur le monument.

Le rez-de-chaussée est, quant à lui, décoré de deux représentations de cavaliers. On voit encore leurs torses musclés et une partie de leurs chevaux qu’ils tenaient par la bride. Cette iconographie s’inspire de celle de Castor et Pollux, les Dioscures de la mythologie grecque, qui sont fréquemment associés aux monuments funéraires en raison de leurs fonctions psychopompes, c’est-à-dire de guides du défunt après la mort. Les hypogées alexandrins ont pu servir de modèle, car les Dioscures y sont souvent représentés accompagnant le mort, lui-même parfois figuré sous l’aspect d’un troisième cavalier.

Mais ce riche décor nous permet-il d’identifier la déesse-reine de la Khazneh ? Houldou est mentionnée pour la dernière fois en l’an 24 du règne d’Arétas IV, soit 15 apr. J.-C., date de sa mort. On peut émettre l’hypothèse que c’est à ce moment-là que le roi entreprit l’édification de la Khazneh qui devait servir de somptueux mausolée pour son épouse défunte. Il a pu s’inspirer de Ptolémée II qui rendit des hommages divins à sa sœur-épouse Arsinoé II en lui faisant édifier, près d’Alexandrie, le temple du Cap Zéphyrion où elle était figurée en déesse. La forme de la tholos pourrait elle-même s’inspirer de ce modèle lagide.

« La Khazneh aurait pu servir de mémorial et de lieu de célébrations en l’honneur de Houldou assimilée à Al-Ouzza et revêtue des attributs à la fois d’Isis et de Tyché. S’il est évident que des honneurs lui furent rendus, la reine ne fut cependant pas officiellement divinisée, contrairement à Arsinoé II ou Bérénice II. Aucune inscription ne suggère qu’elle fut élevée au rang de divinité, contrairement à Obodas Ier, seul Rabbelide [(nom que l’auteur donne à la dynastie des souverains nabatéens, ndlr)] déifié à notre connaissance. La reine, morte prématurément, fit seulement, si l’on peut dire, l’objet d’une forme d’héroïsation posthume, à travers une iconographie inspirée des précédents qu’offraient, en Égypte, les reines ptolémaïques. »

Pénétrons à l’intérieur du monument. Après avoir traversé le vestibule que précèdent les colonnes du premier niveau, nous entrons dans une vaste salle, aujourd’hui totalement vide. Les murs sont percés de trois portes, la principale au centre, les deux autres sur les côtés. Elles donnent chacune accès à une petite pièce, sorte de niche, où devait reposer les dépouilles, peut-être de Houldou et de membres de sa famille. Après la mort de la reine Houldou, Arétas IV épouse en secondes noces Shaqilat Ire, qui apparaît à son tour sur les monnaies. La nouvelle souveraine reprend les éléments de l’iconographie de Houldou : voile à l’arrière de la tête et couronne de laurier. Mais elle ne porte la couronne isiaque que sur une pièce de bronze où figurent les bustes conjoints des souverains, non sur les émissions d’argent où son buste occupe à lui seul une face de la monnaie. Les autres reines qui lui succèderont ne reprendront plus ce symbole ; ce qui fait de Houldou la seule véritable reine à la coiffe égyptienne et conforte l’hypothèse du lien entre la Khazneh et la première épouse d’Arétas IV.

Les Nabatéens, IVᵉ avant J.-C.-IIᵉ siècle. De Pétra à Al-Ula, les bâtisseurs du désert, Christian-Georges Schwentzel, éditions Tallandier, collection « Humanités », septembre 2025.

Christian-Georges Schwentzel ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

06.10.2025 à 16:18

Avec « Une bataille après l’autre », le format VistaVision fait son come-back

Texte intégral (1733 mots)

Tout comme la résurgence du vinyle dans le domaine musical et de l’argentique dans la photographie, le retour du procédé de prise de vues VistaVision reflète un désir de revenir à des formats analogiques qui semblent artisanaux dans un monde hypernumérisé.

Le nouveau film de Paul Thomas Anderson, Une bataille après l’autre, est actuellement en salles. Ce thriller d’action politique est le premier film du réalisateur depuis quatre ans, et sa première collaboration avec l’acteur Leonardo DiCaprio.

Anderson a décidé de le tourner en VistaVision, un format haute résolution des années 1950 qui fait son grand retour à Hollywood.

Rivaliser avec la télévision

Dans les années 1950, Hollywood est confronté à une menace existentielle : la télévision. Les dirigeants des studios comprennent que pour ramener les spectateurs dans les salles, il faut leur offrir des images spectaculaires sur des écrans plus grands, dans un format panoramique immersif. Les nouvelles technologies, telles que la 3D et la couleur, offraient quelque chose que les petits téléviseurs en noir et blanc ne pouvaient pas offrir.

À lire aussi : Le retour du disque vinyle : entre nostalgie et renaissance culturelle

En 1953, la 20th Century Fox dépose le brevet du CinemaScope. Des films, tels que la Tunique (1953) et Vingt mille lieues sous les mers (1954), ont été tournés à l’aide d’objectifs spéciaux qui compressaient une image plus large sur un film 35 millimètres standard. Lorsqu’elle était projetée sur l’écran à l’aide d’un autre type d’objectif, l’image pouvait être étirée : le format grand écran était né.

Puis, en 1955, le producteur Mike Todd développe le Todd-AO, le premier écran large incurvé qui projette des films 70 millimètres sur des écrans géants. Oklahoma (1955) et le Tour du monde en 80 jours (1956) ont été tournés de cette manière.

La réponse de Paramount à cette demande d’écran large a été le VistaVision. Ce procédé utilise du film 35 millimètres, le format le plus couramment utilisé, mais avec un défilement horizontal et non vertical. L’image, plus grande, compte huit perforations au lieu de quatre sur le format 35 millimètres standard.

Un plus grand cadre équivaut à plus de lumière, et donc à une meilleure résolution et à plus de précision dans les couleurs et les détails de texture.

Une nouvelle référence pour le visionnage immersif

Comme le procédé du CinémaScope consiste à comprimer l’image (pendant le tournage) puis à la décomprimer (pendant la projection), il a tendance à déformer les bords de l’image » : sur l’écran, les gros plans, notamment ceux des visages des acteurs, apparaissaient étirés ou excessivement ronds.

Le VistaVision, lui, ne déforme pas les images. Il est donc devenu particulièrement intéressant pour les réalisateurs et les directeurs de la photographie souhaitant réaliser d’immenses plans larges ou panoramiques. Il permet également d’obtenir des images plus nettes, notamment pour les gros plans, les espaces architecturaux et les paysages naturels.

Le public était impatient de découvrir ce nouveau format. La comédie musicale de Bing Crosby, Noël blanc (1954), fut le premier film Paramount tourné en VistaVision. Un critique a alors salué la « qualité picturale exceptionnelle » du film :

« Les couleurs sur grand écran sont riches et lumineuses ; les images sont claires et nettes. »

D’autres succès tournés avec ce procédé lui ont succédé : l’épopée biblique les Dix Commandements (1956), de Cecil B. DeMille, ou le western classique de John Ford, la Prisonnière du désert (1956), dans lequel le VistaVision était idéal pour cadrer les reliefs si particuliers de Monument Valley.

Alfred Hitchcock a utilisé le format VistaVision pour certains de ses meilleurs films, notamment Vertigo (1958) et la Main au collet (1955).

Disparition et renaissance

Malgré son succès initial, le procédé VistaVision était rarement utilisé pour les longs métrages au début des années 1960 et fut progressivement remplacé par d’autres formats. La Vengeance aux deux visages (1961) fut le dernier grand film américain entièrement tourné en VistaVision à cette époque.

En effet, le Vistavision coûtait cher : le défilement horizontal du film impliquait une consommation de pellicule deux fois plus importante. De plus, au fil du temps la pellicule s’est améliorée, permettant de capturer le grain plus fin et les couleurs que seul le VistaVision permettait d’obtenir avant.

Les cinéastes américains ont commencé à s’intéresser de près à leurs homologues français qui utilisaient des caméras plus légères et des pellicules moins chères pour filmer facilement en extérieur – dans la rue, les cafés et les chambres d’hôtel. Le VistaVision fonctionnait mieux dans l’espace contrôlé du studio.

Cela dit, le format n’a jamais complètement disparu, et nous assistons aujourd’hui à son grand retour. The Brutalist (2024), de Brady Corbet, a été le premier film depuis des décennies à être entièrement tourné en VistaVision. Le directeur de la photographie oscarisé Lol Crawley en a parlé avec enthousiasme, vantant ses qualités, tant pour filmer en plan large que pour saisir des détails :

« Nous l’avons utilisé non seulement pour capturer des aspects architecturaux et paysagers, mais aussi pour réaliser les plus beaux portraits. En résumé, ce format offre deux avantages : la faible profondeur de champ d’un objectif plus long, et le champ de vision d’un objectif plus large. »

Un retour à l’artisanat d’antan

Depuis le tournage de The Brutalist, Paul Thomas Anderson et plusieurs autres réalisateurs de renom ont opté pour le procédé VistaVision, notamment Emerald Fennell pour sa version des Hauts de Hurlevent (2026), Alejandro González Iñárritu pour son prochain film avec Tom Cruise, dont le titre n’est pas encore connu, et Yorgos Lanthimos pour Bugonia (2025).

Pour Une bataille après l’autre, Anderson s’est appuyé sur ce procédé non seulement pour obtenir une image plus spectaculaire, mais aussi pour se démarquer sur le marché si concurrentiel du cinéma.

Le Vistavision est l’un des nombreux formats traditionnels qui font leur retour à l’ère de la lassitude numérique et de l’IA. Dune (2021) et Dune : Deuxième partie (2024) ont été tournés en IMAX 70 millimètres, et Christopher Nolan, pour son prochain film, l’Odyssée, fera de même. Sinners (2025), de Ryan Coogler, a été tourné en Ultra Panavision, une autre innovation tombée en désuétude dans les années 1960.

Depuis la pandémie de Covid-19, il s’agit d’inciter le public à retrouver le chemin des salles de cinéma.

À une époque où la plupart des contenus sont diffusés en ligne, l’utilisation d’un format unique et rétro est un signal fort. La mention « tourné en VistaVision » devient un signe distinctif de savoir-faire et de prestige.

Les critiques d’Une bataille après l’autre sont élogieuses pour Anderson et pour le directeur de la photographie, Michael Bauman. Cependant, très peu de salles disposent encore des projecteurs d’origine conçus pour le format VistaVision. Seuls les spectateurs de Los Angeles, de New York, de Boston (aux États-Unis) et de Londres (au Royaume-Uni) pourront donc profiter de l’expérience complète.

Mais ne désespérez pas, le film est toujours disponible en différentes versions 70 millimètres, IMAX et 4K numérique. Installez-vous confortablement et profitez du spectacle !

Ben McCann ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.