17.01.2026 à 21:02

La série médicale « The Pitt », aux frontières du réel

Texte intégral (1964 mots)

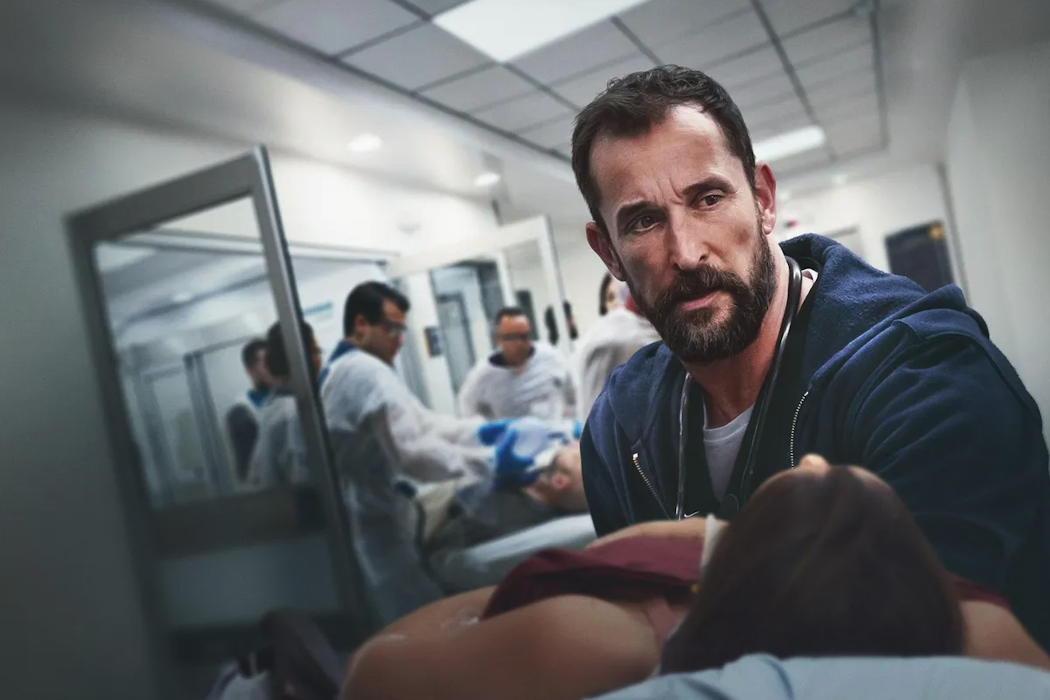

The Pitt s’est imposée comme la série médicale de référence de l’ère post-Covid, tant pour le grand public que pour les soignants eux-mêmes. Accueillie avec un enthousiasme rare et une quasi-unanimité critique, elle cristallise une attente de vérité et de justesse, après des années de fictions médicales où le spectaculaire l’emportait souvent sur le vraisemblable. Alors que débute sa deuxième saison, reste une question centrale : la réputation de la série est-elle à la hauteur de son ambition de réalisme médical ?

Le récit médical constitue depuis longtemps un genre à part entière, doté de ses codes et de ses déclinaisons. Il s’est prêté à toutes les tonalités : du soap opéra (Grey’s Anatomy, depuis 2005), où l’hôpital devenait avant tout un théâtre sentimental, à la farce (Scrubs, de 2001 à 2010), jusqu’au drame médical réaliste, dont l’étalon demeurait jusqu’à présent Urgences (1994-2009).

Cette dernière a profondément marqué l’histoire de la télévision. En représentant les urgences de Chicago avec une crudité et une nervosité inédites, elle proposait un réalisme alors sans équivalent. Elle a surtout façonné l’imaginaire de générations entières de médecins, contribuant, parfois à leur insu, à faire naître leur vocation et à inscrire l’hôpital comme lieu de destin autant que de soin.

La fiction et ses accommodements avec le réel

Toutefois, même les œuvres les plus exigeantes n’échappent pas à une romantisation implicite du soin, acceptée par le public au nom des nécessités dramaturgiques. Cette concession se manifeste notamment par une confusion systémique des rôles, les personnages étant régulièrement amenés, pour les besoins du récit, à franchir les frontières entre spécialités, au mépris de la segmentation réelle des compétences médicales.

Cette dérive atteint son paroxysme dans Dr House (2004-2012), où un interniste se mue tour à tour en ophtalmologue, microbiologiste, neurologue ou infectiologue, au prix de processus plus proches de la devinette que du raisonnement clinique. La tension narrative y prévaut clairement sur toute ambition d’authenticité.

Un réalisme pluriel et incarné

The Pitt se distingue précisément par son refus de cette facilité. Son réalisme ne se limite pas à la véracité des gestes techniques : il s’incarne d’abord dans la construction des personnages.

Les figures étudiantes, ancrées dans le modèle états-unien, reposent néanmoins sur des caractéristiques suffisamment générales pour dépasser les frontières : l’étudiante brillante, sûre d’elle jusqu’à l’aveuglement ; l’étudiante socialement inadaptée, maladroite dans ses interactions ; l’étudiant sacrificiel, littéralement usé par le service, que l’on voit contraint de se changer à répétition après avoir été souillé par l’urine, le sang ou les vomissures des patients, véritable running gag de la série. En découlent les scènes liées au manque de crédits de pyjamas du distributeur automatique, dans lesquelles tout soignant se reconnaîtra.

La série aborde également, sans pathos excessif, la précarité matérielle et sociale de certains étudiants, composant un tableau crédible et familier de l’hôpital contemporain.

Gestion des proches et fin de vie

L’un des sommets de justesse se trouve à l’épisode 4 de la saison 1, à travers la représentation d’une situation de fin de vie. Le refus d’intubation exprimé par le patient dans ses directives, face au désir de ses enfants (adultes) de prolonger coûte que coûte des thérapeutiques actives, donne à voir avec une remarquable acuité ces situations où la souffrance familiale entre en collision avec ce que les soignants peuvent encore raisonnablement proposer.

Le personnage de Rabinovitch incarné par Noah Wyle, le docteur Carter d’Urgences, chef de service dans The Pitt, agit alors comme une figure démonstrative, presque pédagogique : patience, empathie, sens de la temporalité et maîtrise du langage non verbal. Il incarne une application concrète du célèbre modèle du Dr Elisabeth Kübler-Ross sur les stades du deuil.

Le quotidien dans ce qu’il a de plus trivial

Au-delà des grandes scènes, The Pitt excelle dans la représentation des microsituations ordinaires. La scène où Rabinovitch, empêché à plusieurs reprises de satisfaire un besoin élémentaire, parvient enfin à un urinoir après une succession d’interruptions, frappe par son évidence. Elle condense ce sentiment d’intranquillité permanente, constitutif des soins critiques, dans une acception que Fernando Pessoa a rendue familière.

Autre moment frappant : cette tentative de débriefing à l’ouverture de l’épisode 9, là où le spectateur attend un moment de gravité émotionnelle, brutalement interrompue par une urgence, laissant surgir ce réel qui, pour reprendre Lacan, se manifeste toujours comme un heurt.

Une précision technique rarement atteinte

La série ne sacrifie jamais la crédibilité médicale à la facilité narrative. Les erreurs médicales présentées sont plausibles et fréquentes, jusque dans les rappels pédagogiques adressés aux étudiants (« Ne perds jamais le guide de vue quand tu cathétérises ») – le guide étant le fil métallique souple introduit en premier dans le vaisseau et servant de rail pour faire glisser le cathéter au bon endroit.

Les gestes techniques impressionnent par leur exactitude : l’usage généralisé de la FAST-echo – échographie rapide de dépistage des hémorragies internes – devenu le pilier de la réanimation traumatologique moderne, le recours systématique aux vidéolaryngoscopes, l’évocation de l’anesthésie locorégionale qui consiste à endormir une région du corps en ciblant un nerf ou un plexus nerveux, ou encore le recours au REBOA (Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta), dont l’usage s’est développé au cours des quinze dernières années, qui consiste en l’occlusion de l’aorte descendante par un ballonnet inséré par voie artérielle périphérique en cas d’hémorragie réfractaire (bien que son efficacité ne fasse pas l’unanimité dans la littérature médicale).

Les limites inhérentes au genre

Le genre n’échappe cependant pas à certaines limites récurrentes des séries médicales : ici des patients parlant pendant l’auscultation (peu crédible, tant l’écoute en est rendue très incertaine), là des détresses respiratoires clairement surjouées ; ou encore une sous-représentation du travail informatique, pourtant omniprésent et un « oversharing » émotionnel avec les patients, peu réaliste bien que fonctionnel sur le plan narratif.

On retrouve enfin une légère tentation à la Dr House, avec une exagération ponctuelle des compétences diagnostiques, notamment sur des pathologies qu’il est peu courant de diagnostiquer aux urgences (comme la neurocysticercose, maladie se caractérisant par la présence de kystes dans le cerveau principalement).

Parallèlement, le propos peut par moments s’inscrire dans une dynamique globalisante, tendant à traiter de front tous les sujets, du poids des directions hospitalières à la défiance envers la science, dans une Amérique où cette suspicion irrigue jusqu’aux plus hautes sphères sanitaires. Une vaste ambition qui, plus qu’une limite, témoigne surtout de la densité des enjeux contemporains que la série choisit d’affronter.

Une austérité formelle au service de l’émotion

L’absence de musique et le rythme quasi documentaire de la série, tournée en majorité en plan-séquence, laissent néanmoins émerger des moments d’une beauté brute, comme cet épisode du patient ancien secouriste, mémoire vivante du système de santé, racontant l’histoire des premiers secours devant des étudiants suspendus à ses mots, assumant dimension historique et pédagogique jusqu’au bout.

La série adopte parfois une veine plus lyrique, quand face au flux incessant des patients, l’un des personnages évoque Albert Camus et cette réponse devenue nécessité plus que consolation :

Au final, bien qu’elle reprenne les ressorts fondateurs des séries d’urgences, l’entrée conjointe des cas et des personnages, les inévitables « What do we got ? » (« Qu’est-ce qu’on a ? »), The Pitt, sans musique dramatique mais avec une intensité rare, s’impose comme une représentation majeure du soin hospitalier contemporain, appelée, si elle maintient cette exigence, à devenir une référence durable et, peut-être, à susciter des vocations. À l’image de sa grande sœur Urgences, il y a plus de trente ans.

Khalil Chaïbi a reçu des financements de la Société de Réanimation de Langue Française (SRLF), de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP), du programme d'échange franco-américain Fulbright et du ministère de la santé dans le cadre d'appels à projets différents. Khalil Chaïbi est également visiting researcher au Department of Biomedical Informatics, Harvard Medical School, Boston

17.01.2026 à 17:32

L’avortement, un sujet de cinéma et de littérature ?

Texte intégral (2541 mots)

Est-il toujours important d’évoquer l’avortement ? Depuis plus de cinquante ans, le cinéma et la littérature racontent les combats pour l’IVG, donnent voix aux femmes et dénoncent les attaques. En transmettant une mémoire collective, en brisant les tabous et en exposant les stratégies des mouvements ultraconservateurs, ces œuvres rappellent que l’IVG n’est pas seulement un droit juridique, mais un combat politique et culturel toujours d’actualité.

En décembre 2025, le Parlement européen a approuvé l’initiative « My voice, my choice » soutenue par 1,2 million de signatures dans 19 états membres et a adopté une résolution demandant un mécanisme européen de solidarité pour garantir un avortement sûr et légal pour toutes les Européennes. On estime que 20 millions de femmes, au sein de l’Union européenne, n’ont toujours pas un accès aisé à ce droit à disposer de leurs corps.

Des lois nécessaires pour défendre le droit à l’avortement

La France célébrait, en 2025, les 50 ans de la loi Veil autorisant l’interruption volontaire de grossesse (IVG), de 1975, sous certaines conditions. Car une multitude de femmes mourraient suite à un avortement clandestin en France jusque dans les années 1970.

Depuis, la loi a évolué et levé de nombreux obstacles, notamment, allongé le délai légal qui permet de bénéficier d’une IVG. Désormais, la France est même le premier pays à avoir inscrit dans la constitution le 8 mars 2024 que :

« La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ».

Cependant, la constitution n’est pas un bouclier total. La loi peut réduire les circonstances qui autorisent le recours à l’avortement, comme c’est le cas en Pologne où l’IVG ne peut être pratiquée que si la grossesse résulte d’une agression sexuelle, d’un inceste ou si elle constitue une menace directe pour la vie ou la santé de la mère.

Une montée des attaques ultraconservatrices contre l’IVG en France aussi

Des groupes s’emploient à envahir l’espace public de messages contre ce droit.

En 2023, à Paris, le groupe « les survivants » avait ainsi collé des stickers antiavortements sur des vélib à Paris, puis procédé à des collages sauvages d’affiches dans le métro.

L’IVG est également source de désinformation dans des médias ultraconservateurs. En 2024, la chaîne CNews a dû présenter ses excuses après avoir présenté l’avortement comme « la première cause de mortalité dans le monde », ce qui a conduit à plusieurs saisines de l’Arcom, le régulateur de la communication audiovisuelle et numérique. En 2021, la chaîne C8, du groupe Bolloré, avait diffusé un film antiavortement en prime time produit par des Texans évangélistes.

Les opposants à l’IVG occupent également les réseaux sociaux, via des influenceurs et créent des sites et des lignes téléphoniques de désinformation, visant à convaincre les femmes de renoncer.

Raconter pour ne pas oublier

En 2024, 25 1270 interruptions volontaires de grossesse ont été réalisées en France, selon la Drees. Pour que ce droit à disposer de son corps et de sa vie reste effectif, il importe de ne pas en faire un sujet tabou. Le cinéma et la littérature sont essentiels pour diffuser la mémoire, la connaissance, la parole et l’expérience des femmes.

Le cinéma nous rappelle les combats historiques menés pour la liberté à disposer de son corps. Il a été aux avant-gardes du combat en diffusant de façon clandestine Histoire d’A, de Charles Belmont et Marielle Issartel. En 1973, ce documentaire a éveillé les consciences sur les actes et les actions des MLAC (Mouvements pour la liberté de l’avortement et de la contraception). Interdit par le ministre de l’époque en charge des affaires culturelles, ce film a été diffusé dans le cadre de projections clandestines.

Le cinéma a également montré les pratiques des avortements clandestins, dont celles des « faiseuses d’ange » cachées dans les cuisines, avec des instruments peu médicalisés (aiguilles à tricoter, cintres…), comme dans Une affaire de femmes, de Claude Chabrol (1988), avec Isabelle Huppert, ou le film anglais Véra Drake, de Mike Leigh (2004) avec Imelda Staunton.

Il a aussi mis en lumière la détresse de jeunes filles en quête d’avortement, des anonymes, dans l’Une chante, l’autre pas d’Agnès Varda (1977) ou dans l’Événement, de Audrey Diwan (2021), adaptation du roman d’Annie Ernaux, qui raconte l’avortement dans une résidence étudiante dans les années 60.

En 2022, la solidarité au sein des réseaux d’entraides clandestines a été au cœur de deux films : Call Jane aux États-Unis, avec Sigourney Waver et Annie Colère en France, avec Laure Calamy. Le film français de Blandine Lenoir raconte l’histoire des MLAC (Mouvements pour la liberté à disposer de son corps) qui ont formé ainsi des femmes non médecins à la méthode Karman par aspiration et organisé des voyages vers Londres ou Amsterdam.

Enfin, les combats de figures féminines courageuses, qui se sont battues pour défendre la liberté d’autres femmes de disposer de leurs corps, ont donné lieu au portrait de Simone Veil dans Simone le voyage du siècle d’Olivier Dahan (2022), ou de Giselle Halimi dans le Procès de Bobigny, de François Luciano (2006), et dans un biopic, interprété par Charlotte Gainsbourg, dont la sortie en salle est prévue pour 2026.

Le cinéma a révélé ce que sont ces avortements clandestins, des décès évitables, et montré que le droit est le fruit d’un combat collectif. Il importe de ne pas oublier cette réalité. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les avortements non sécurisés sont, de nos jours, la cause de la mort de 39000 femmes environ par an dans le monde.

Écouter les femmes : briser les obstacles et le tabou de la culpabilité

« Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l’avortement. Il suffit d’écouter les femmes. »

C’est ce que déclare Gisèle Halimi dans son livre la Cause des femmes.

La littérature, elle, a mis les mots sur les maux des femmes dans Victoire ou la douleur des femmes, de Victor Schlogel (1999), l’Évènement, d’Annie Ernaux (2000), Dix sept ans, de Colombe Schneck (2015), jusqu’au roman de Sophie Adriansen le Ciel de Joy (2025).

À lire aussi : Pourquoi faut-il voir (et lire) « L’Événement » ? Histoire et actualité de l’avortement

La littérature a replacé la question de la liberté individuelle à choisir pour son corps, sa vie, le droit à sa liberté de conscience face aux politiques. Françoise Vergès dans le Ventre des femmes : capitalisme, racialisation, féminisme (2017) a montré combien le traitement des femmes noires poussées à l’avortement par « misogynoire », c’est-à-dire mysogynie et racisme anti-noir, était contraire à la stigmatisation des femmes avortées blanches.

Enfin, la littérature a mis en valeur l’importance de l’accueil médical et de l’écoute des femmes par exemple dans le Choeur des femmes de Martin Winckler, adapté en roman graphique par Aude Mermilliod (2021).

L’avortement n’est un traumatisme que si on le rend traumatisant par un parcours éreintant, un accueil culpabilisant. Il est essentiel de former les médecins, mettre en place des services de qualité, supprimer la double clause de conscience, spécifique à l’avortement, comme le demande le Collège national des gynécologues et obstétriciens français. Les sociologues Marie Mathieu et Laurine Thizy dans Sociologie de l’avortement (2023) et Raphaël Perrin, dans le Choix d’avorter, contrôle médical et corps des femmes (2025), insistent sur l’importance de la formation de tous les professionnels de santé. Une femme doit pouvoir choisir librement, sans obligation de justification, une IVG médicamenteuse ou instrumentale à l’hôpital.

Pour permettre à chaque personne de faire des choix éclairés, il convient de dénoncer les projections alarmantes, culpabilisantes et d’éduquer à une sexualité comprise et maîtrisée, dès l’école, dans le cadre des programmes gradués officiels d’éducation à la vie affective relationnelle et à la sexualité (EVARS) qui permettent de prévenir et d’éviter les IVG.

À lire aussi : Éducation à la sexualité : ce que disent vraiment les programmes scolaires

Les associations et plannings familiaux représentent également des lieux de paroles essentiels pour informer et soutenir les femmes mais fort mis à mal par les coupes budgétaires.

Un droit sous pression : dénoncer les attaques

Aujourd’hui, les nouvelles attaques contre ce droit font aussi l’objet de films, documentaires. Les Croisées contre attaquent (2017), d’Alexandra Jousset et Andrea Rawlins-Gastonou ou encore la Peur au ventre (2025), de Léa Clermont Dion, révèlent la force de ces lobbys puissants. Après s’être attaquée au cyberharcèlement des femmes dans Je vous salue salope :la misogynie au temps du numérique, cette réalisatrice québécoise dénonce, dans la Peur au ventre, la propagande de ces groupes « anti-choix » venus au Canada depuis les États-Unis. Parodiant le discours des droits de l’homme, sous le prétexte fallacieux de défendre la vie, ils attaquent le droit à l’avortement, à l’euthanasie comme les droits LGBTQIA+. Avec des slogans chocs, des images macabres, ils cherchent à culpabiliser les femmes, intimider les médecins, dans le but de promouvoir une vision sociale rétrograde.

Informer, raconter, transmettre : la littérature et le cinéma ne se contentent pas d’accompagner le droit à l’avortement, ils le défendent. En donnant voix aux femmes, en portant la mémoire des luttes passées et en révélant les attaques contemporaines, ils rappellent que ce droit n’est jamais acquis et fait l’objet d’attaques incessantes.

En décembre 2025, le parlement a réhabilité les femmes condamnées pour avortement avant 1975. Le projet d’ériger un monument parisien dédié aux milliers de femmes mortes dans des avortements clandestins a été annoncé, rappelant, au pays des droits de l’homme, l’importance du droit de disposer librement de son corps, de sa vie et de sa conscience.

Cet article a été coécrit avec Véronique Séhier, ancienne coprésidente du Planning familial, rapporteure de l’étude du Conseil économique social et environnemental (Cese) « Droits sexuels et reproductifs en Europe : entre menaces et progrès » publié en 2019.

Sandrine Aragon ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

14.01.2026 à 15:53

Faut-il arrêter de croire en la culture pour la sauver ?

Texte intégral (1417 mots)

Le secteur culturel se trouve aujourd’hui pris en étau. D’un côté, les attaques se multiplient : restrictions budgétaires, controverses autour d’un élitisme supposé, accusations de déconnexion ou de coût excessif. De l’autre, les acteurs du secteur, malgré leur engagement, peinent à regarder leur situation avec lucidité : une grande partie de la population demeure à distance de l’offre culturelle, tandis que beaucoup d’institutions continuent d’agir comme si leurs propositions s’adressaient « à tout le monde ».

Les difficultés que rencontre le milieu culturel sont parfois évoquées par les acteurs du secteur culturel, mais aussitôt amorties par des formules qui neutralisent leur portée. L’argument du manque de moyens est souvent présenté comme une explication suffisante, comme si l’énoncer résolvait le problème. L’échec de la démocratisation culturelle est constaté, mais compensé par des « j’ai envie d’y croire » ou « j’ai le droit d’être idéaliste ». Autant de manières de maintenir un récit devenu fragile. Dans ces moments, la croyance tient lieu d’analyse et empêche d’examiner les causes structurelles des tensions actuelles.

Or ces causes ne tiennent pas uniquement au contexte budgétaire ou politique. Elles sont aussi liées à la persistance de trois idées fausses qui continuent de structurer le secteur et d’orienter la manière dont la culture se raconte à elle-même, selon une croyance magico-lyrique, disait Jean Caune.

Une partie de la population n’aurait pas accès à la culture

Cette affirmation repose sur une définition restrictive, qui identifie la culture aux œuvres reconnues par l’histoire de l’art et par les institutions. Vu sous cet angle, une partie du public apparaît effectivement éloignée. Mais si l’on envisage la culture à partir des expériences esthétiques vécues que chacun d’entre nous peut vivre (même hors institution), le constat change. L’expérience du beau, de l’émotion existe partout, dans tous les milieux sociaux, mais elle s’appuie sur des pratiques et des sociabilités différentes. Les formes institutionnelles ne sont qu’une partie de ce paysage. Les pratiques culturelles de nombreux Français relèvent de moments festifs, de loisirs expressifs, de pratiques variées où l’artistique se mêle au plaisir et à la relation aux autres. On parle bien de culture néanmoins, parce que ces moments sont tous structurés autour d’une expérience esthétique qui mobilise des formes artistiques, même si elles ne correspondent pas aux canons de l’histoire de l’art. Dire que certains « n’ont pas accès » revient à confondre absence de fréquentation des institutions et absence de pratiques culturelles et à invisibiliser des pratiques bien réelles, mais non reconnues comme telles.

Il existe des œuvres universelles

Ce deuxième postulat, encore solidement ancré, suppose que certaines formes artistiques possèdent une valeur évidente pour tous. Il continue de guider de nombreuses programmations et une part majeure du financement public. Pourtant, dans la réalité, ces œuvres suscitent souvent indifférence, évitement, voire répulsion chez une large partie de la population. Non (seulement) parce que les publics seraient insuffisamment éduqués, mais parce que ces œuvres appartiennent à un univers symbolique particulier, façonné par des groupes sociaux précis – en premier lieu les professionnels de la culture identifiés aux classes supérieures.

Leur présentation comme « universelles » sert alors de justification à une hiérarchie esthétique qui ne dit pas son nom. Malgré des évolutions avec les droits culturels, elle permet de financer majoritairement des formes consacrées tout en reléguant au second plan les pratiques festives, vernaculaires, relationnelles ou populaires, pourtant largement partagées. L’erreur consiste à prendre un goût particulier – celui des élites culturelles – pour une norme collective, et à imposer cette norme au nom de l’intérêt général. Cette confusion empêche de reconnaître qu’il existe, dans la société, plusieurs régimes légitimes de culture. Certains, ceux des professionnels, reposent sur la contemplation artistique, d’autres sur l’hédonisme et le plaisir, d’autres encore sur l’intérêt relationnel et la dimension sociale de la pratique. Les traiter comme secondaires ou « non culturels » revient à nier la diversité des expériences esthétiques qui structurent aujourd’hui les usages culturels réels.

À lire aussi : Dionysos vs Apollon : expériences esthétiques et milieux sociaux

La culture crée du lien social

Cette croyance est devenue un réflexe défensif : si la culture produit du lien, elle serait légitime par principe. Pourtant, la culture engage des identités, des manières de se situer, des frontières symboliques. Dire ce que l’on pratique ou ce que l’on apprécie revient à exprimer une appartenance, parfois une prise de distance. Une même pratique peut rapprocher certains individus et groupes sociaux et tenir d’autres à l’écart. Le lien qui en découle est donc variable, parfois fragile, parfois conflictuel, loin de l’image d’un ciment social universel. Ainsi, les formes culturelles qui véhiculent des messages politiques, comme certains textes de rap, ne créent par l’adhésion des personnes qui font l’objet de leurs critiques, voire de leurs invectives, par exemple envers les policiers. Le lien qui s’établit entre ces derniers et de jeunes chanteurs, certes social, est surtout conflictuel.

Cette croyance a un autre effet, plus discret : elle évite d’examiner ce que financent réellement les politiques publiques. L’argent public ne soutient pas toutes les pratiques culturelles, mais un ensemble restreint de formes considérées comme légitimes. Les pratiques festives, quotidiennes ou relationnelles, pourtant largement partagées, demeurent marginales dans les arbitrages. De même, sont exclues des financements des formes artistiques qui seraient trop politisées ou revendicatives. En découle également un formatage de l’offre artistique institutionnelle : en recherchant un lien consensuel, les productions deviennent policées, ni trop expérimentales, ni trop politiques, sans exubérance surtout. En invoquant un lien social supposé, on contourne la question essentielle : quelles cultures sont effectivement soutenues, avec quelles attentes ? Lesquelles restent en marge, et pour quels publics ?

L’ensemble de ces croyances rassurantes a longtemps protégé la politique culturelle de ses angles morts. Elles ne suffisent plus. La situation actuelle exige d’autres repères : reconnaître la diversité des pratiques, comme le font déjà certaines collectivités territoriales ; admettre les hiérarchies existantes ; assumer les choix que produit l’argent public. La culture n’a pas besoin de récits unifiants, mais d’un diagnostic lucide. C’est seulement en clarifiant ce qui est soutenu, pour quels motifs et au bénéfice de qui, que la politique culturelle pourra se réinventer et répondre aux attentes d’une société plus diverse qu’elle ne l’a jamais été.

Fabrice Raffin ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.