23.10.2025 à 16:18

La fin du libre-échange et le retour du protectionnisme économique aux États-Unis

Texte intégral (1406 mots)

Les récentes politiques douanières des États-Unis signalent un changement de paradigme. Washington adopte un protectionnisme assumé, centré sur la relocalisation de la production et sur la promotion du « Made in America ». Ce tournant redéfinit les règles du jeu et contribue à une reconfiguration en profondeur de la mondialisation et des flux commerciaux internationaux.

Une lecture rapide de la mondialisation permet de retracer les étapes essentielles qui ont abouti à la situation actuelle et de mettre en lumière l’effacement de l’idéologie libérale au profit de l’interventionnisme stratégique aux États-Unis.

La période 1990-2019 représente une phase d’hypermondialisation caractérisée par la diffusion d’une idéologie néolibérale centrée sur les entreprises et les marchés, et sur l’adoption de politiques commerciales se conformant aux règles globales des flux commerciaux et d’investissements édictées par l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Le système d’échanges international, construit autour de chaînes de valeur mondialisées, traduit l’influence unilatérale des États-Unis, unique hyperpuissance dans les années 1990, 2000 et 2010. Le résultat est un jeu à somme positive qui conduit à une convergence des taux de croissance entre le Nord et le Sud, entre 2003 et 2019.

Les inégalités s’accroissent à la fin de la période et la démondialisation, certes relative, s’amplifie. Pour deux raisons.

D’une part, en raison de la crise financière, les pays pauvres très endettés ne peuvent exploiter leurs avantages comparatifs au sein de chaînes de valeur raccourcies et régionalisées. C’est le cas du Bangladesh et du Cambodge dans le textile-habillement et dans l’ameublement. Les pays bénéficiaires sont la Turquie, la Roumanie et la Bulgarie.

D’autre part, les considérations géopolitiques l’emportent sur les motifs strictement économiques, ce qui accroît fortement la contrainte de risque dans les choix des localisations et conduit à une fragmentation progressive de l’espace mondial (certains segments de chaînes de valeur dans l’aéronautique et les technologies numériques installées en Chine ont été transférés au Vietnam).

Du libre-échange à la quête de puissance

Pour les États-Unis, le risque global de décrochage économique et technologique par rapport à la Chine accentue le poids de l’impératif de sécurité : il s’agit de sécuriser certains approvisionnements (terres rares ou batteries) et de développer les technologies critiques couvrant des besoins économiques et de sécurité nationale. Il apparaît que les interactions internationales ont accru le déficit commercial et l’endettement financier.

Les rapports de force s’introduisent en deux temps. Les États-Unis réagissent d’abord lorsqu’ils admettent que les gains de puissance politique, économique et technologique de la Chine diminuent la puissance relative des États-Unis, et reconnaissent que la puissance mondiale est un jeu à somme nulle.

Le nouveau paradigme repose sur l’idée que les politiques industrielles ne s’opposent pas aux marchés, mais permettent de renforcer des positions d’ancrage significatives sur des marchés ayant une importance économique et géopolitique stratégique. Dès lors, des formes de protectionnisme se développent. D’où les deux lois votées en 2022, sous Joe Biden : le CHIPS and Science Act (semiconducteurs) et l’Inflation Reduction Act (transition énergétique).

À l’opposé, Donald Trump considère que la décarbonation de l’industrie ne permet pas la réindustrialisation des États-Unis. C’est pourquoi il a mis fin le 7 juillet au plan de subventions et d’exonérations fiscales en faveur de la transition énergétique.

Les rapports de puissance s’expriment par les droits de douane censés réaliser des objectifs économiques et de sécurité nationale. L’idée est que plus les droits de douane sont élevés, plus les entreprises étrangères sont incitées à investir aux États-Unis pour ne pas avoir à les payer.

Or, les entreprises étrangères peuvent être désincitées par le coût de la main-d’œuvre aux États-Unis (seize fois plus élevé qu’au Vietnam et onze fois plus important qu’au Mexique), mais plus encore par la difficulté de s’approvisionner en biens intermédiaires stratégiques, ce que les accords de libre-échange facilitaient.

Les nouveaux droits de douane sont la base d’une politique « réciproque » visant à équilibrer le commerce entre les États-Unis et leurs partenaires commerciaux, notamment les pays en développement.

Dans les faits, la recherche de l’équité via « la politique réciproque » dans les relations commerciales aboutit à de fortes asymétries. Par exemple, en ce qui concerne le Vietnam, les exportateurs américains vendront à droit zéro sur le marché vietnamien tandis que les exportateurs vietnamiens acquitteront une taxe de 20 %.

Dans ce contexte, la mondialisation transactionnelle articulée autour de négociations et de sanctions, comme dans le cas de l’Inde, s’accompagne de mesures protectionnistes dont les plus notables sont le contrôle des importations menaçant la sécurité nationale, les restrictions sur les investissements entrants et sortants et la prise de participation de 10 % de l’État américain au capital d’Intel, ce qui interroge sur l’éclosion d’un capitalisme d’État.

La fin de l’orthodoxie libérale

En janvier 2025, le Bureau of Industry and Security (agence du département du commerce, ndlr) a imposé des restrictions formelles à l’exportation de nouveaux équipements de calcul avancé (la Taïwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) est dorénavant contrainte d’obtenir une licence pour tout envoi de produits), ce à quoi s’ajoute le contrôle de volumes importants de données nécessaires à l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle (IA).

L’objectif est d’instrumentaliser les interconnexions économiques (flux de produits, de connaissances brevetées, de données, transferts financiers) à des fins de blocage et de coercition. L’orthodoxie libérale est congédiée au profit de l’avantage stratégique dans le but d’atteindre un leadership incontestable sur la scène mondiale.

À supposer que l’UE reste une zone de libre-échange capable d’irradier et de construire avec d’autres pays des règles et de l’équité, la mondialisation s’organiserait autour de deux découpages superposés : celui du libre-échange concernant les produits de faible et moyenne gamme et celui des biens stratégiques dont le périmètre est réduit, selon la formule « Small yard, high fence », en raison des barrières à l’entrée infranchissables, à la fois, géopolitiques et industrielles.

Bernard Guilhon ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

23.10.2025 à 16:17

Devenue une religion mondiale, l’Église mormone va devoir s’adapter

Texte intégral (3104 mots)

Le 14 octobre 2025, Dallin H. Oaks a pris la tête de l’« Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours », aussi connue sous le nom d’Église mormone, un mouvement mondial en pleine expansion qui revendique plus de 17 millions de membres en 2024. L’anthropologue Brittany Romanello a étudié plusieurs communautés de femmes mormones à travers les États-Unis et revient sur leurs caractéristiques ainsi que sur les enjeux qui attendent la nouvelle direction de l’Église.

L’« Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours » (Église SDJ) a connu ces dernières semaines un moment de deuil et de transition. Le 28 septembre 2025, une fusillade et un incendie criminels ont fait quatre morts et huit blessés lors d’un rassemblement dans une église mormone du Michigan. La veille, le président de l’Église Russell M. Nelson était mort à l’âge de 101 ans. Dallin H. Oaks, le plus ancien des hauts dirigeants de l’Église, a été nommé comme nouveau président le 14 octobre.

Le nouveau président des Saints des Derniers Jours hérite de la direction d’une institution religieuse à la fois profondément américaine et de plus en plus globale. La diversité de ce mouvement entre en tension avec la manière dont il est traditionnellement représenté dans les médias, de la téléréalité la Vie secrète des épouses mormones à la comédie musicale de Broadway le Livre de mormons.

En tant qu’anthropologue culturel et ethnographe, je mène des recherches sur les communautés des saints des derniers jours à travers les États-Unis, en particulier sur les immigrantes latino-américaines et les jeunes adultes. Lorsque je présente mes recherches, je remarque que beaucoup de gens associent encore étroitement l’Église à l’Utah, où se trouve son siège social.

L’Église a joué un rôle central dans l’histoire et la culture de l’Utah. Aujourd’hui, cependant, seuls 42 % de ses habitants en sont membres. Le stéréotype selon lequel les saints des derniers jours sont principalement des Américains blancs et conservateurs est l’une des nombreuses idées fausses tenaces concernant les communautés et les croyances mormones.

Beaucoup de gens sont surpris d’apprendre qu’il existe des congrégations dynamiques loin du « corridor mormon » de l’Ouest américain. On trouve des saints des derniers jours fervents partout, du Ghana et des Émirats arabes unis à la Russie, en passant par la Chine continentale.

Croissance globale

Joseph Smith a fondé l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours dans le nord de l’État de New York en 1830 et a immédiatement envoyé des missionnaires prêcher le long de la frontière. Les premiers missionnaires outre-mer se sont rendus en Angleterre en 1837.

Peu après la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants religieux ont revu leur approche missionnaire afin d’augmenter le nombre de missions internationales. Cette stratégie a conduit à une croissance à travers le monde, en particulier en Amérique centrale, en Amérique du Sud et dans les îles du Pacifique.

Aujourd’hui, l’Église compte plus de 17,5 millions de membres, selon ses registres. La majorité d’entre eux vivent en dehors des États-Unis, répartis dans plus de 160 pays.

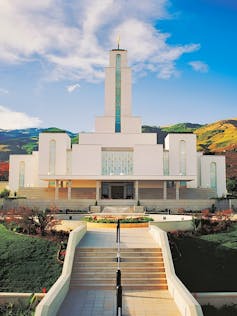

L’Église et les chercheurs suivent cette croissance mondiale, notamment grâce à la construction de nouveaux temples. Ces bâtiments, qui ne sont pas utilisés pour le culte hebdomadaire mais pour des cérémonies spéciales telles que les mariages, étaient autrefois presque exclusivement situés aux États-Unis. Aujourd’hui, ils existent dans des dizaines de pays, de l’Argentine aux Tonga.

Au cours de sa présidence, qui a débuté en 2018, Nelson a annoncé la construction de 200 nouveaux temples, soit plus que n’importe lequel de ses prédécesseurs. Les temples sont une représentation physique et symbolique de l’engagement de l’Église à être une religion mondiale, même si des tensions culturelles persistent.

Parmi les membres américains, la démographie évolue également. 72 % des membres américains sont blancs, contre 85 % en 2007, selon le Pew Research Center. Un nombre croissant de Latinos-Américains – 12 % des membres américains – ont joué un rôle important dans le maintien des congrégations à travers le pays.

Il existe des congrégations dans tous les États américains, y compris dans la petite communauté de Grand Blanc, dans le Michigan, lieu de la tragique fusillade. Le suspect Thomas Jacob Sanford, qui a été abattu par la police, s’était récemment lancé dans une tirade contre les saints des derniers jours lors d’une conversation avec un candidat politique local. Dans les jours qui ont suivi, un membre américain de l’église a récolté des centaines de milliers de dollars pour la famille de l’assaillant.

Douleurs en hausse

Malgré la diversité de l’Église, ses fondements institutionnels restent solidement ancrés aux États-Unis. Les instances dirigeantes sont encore composées presque exclusivement d’hommes blancs, dont la plupart sont nés aux États-Unis.

À mesure que l’Église continue de croître, des questions se posent quant à l’adéquation des normes d’une Église basée dans l’Utah avec les réalités des membres à Manille, Mexico, Bangalore ou Berlin. Quelle place reste-t-il, même dans les congrégations américaines, pour les expressions culturelles locales de la foi ?**

Les mormons latino-américains et les membres d’Amérique latine, par exemple, ont dû faire face à une opposition à l’égard de traditions culturelles considérées comme « non mormones », telles que la construction d’autels et les offrandes lors du Dia de los Muertos. En 2021, l’Église SDJ a lancé une campagne en espagnol utilisant des images du Jour des morts afin de susciter l’intérêt des Latino-Américains. De nombreux membres se sont réjouis de cette représentation. Pourtant, certaines femmes avec lesquelles j’ai discuté ont déclaré que l’accent mis sur la blancheur et le nationalisme américain, ainsi que la rhétorique anti-immigrés qu’elles avaient entendue de la part d’autres membres, les dissuadait de célébrer pleinement leur culture.

Même les détails esthétiques, comme les styles musicaux, reflètent souvent un modèle typiquement américain. Le recueil de cantiques standardisé, par exemple, contient des chants patriotiques comme « America the Beautiful ». Cette importance accordée à la culture américaine peut sembler particulièrement déplacée dans les pays où le taux d’adhésion est élevé et qui ont connu des conflits avec l’armée américaine ou politique.

Les attentes en matière d’habillement et d’apparence physique ont également soulevé des questions sur la représentation, l’appartenance et l’autorité. Ce n’est qu’en 2024, par exemple, que l’Église a proposé à ses membres vivant dans des régions humides des versions sans manches des vêtements sacrés que les mormons portent sous leurs vêtements pour rappeler leur foi.

Historiquement, l’Église considérait les tatouages comme tabous – une violation du caractère sacré du corps. De nombreuses régions du monde ont des traditions sacrées de tatouage vieilles de plusieurs milliers d’années, notamment l’Océanie, qui compte un taux élevé d’adhérents à l’Église.

Changement à venir ?

Parmi les nombreux défis qui l’attendent, le prochain président de l’Église SDJ devra trouver comment diriger une Église mondiale depuis son siège américain, une Église qui continue d’être mal comprise et victime de stéréotypes, parfois au point d’en arriver à des actes de violence.

Le nombre de mormons continue d’augmenter dans de nombreuses régions du monde, mais cette croissance s’accompagne d’un besoin accru de prise en compte des différentes sensibilités culturelles. L’Église, qui a toujours été très uniforme dans ses efforts de standardisation de l’histoire, de l’art et des enseignements des mormons, a de plus en plus de mal à maintenir cette uniformité lorsque les congrégations s’étendent sur des dizaines de pays, de langues, de coutumes et d’histoires.

Organiser l’Église SDJ comme une entreprise, avec un processus décisionnel descendant, peut également rendre difficile le traitement des histoires raciales douloureuses et des besoins des groupes marginalisés, tels que les membres LGBTQ+.

La transition au niveau de la direction offre une occasion non seulement à l’Église, mais aussi au grand public, de mieux comprendre les multiples facettes ainsi que la dimension mondiale de la vie des « saints des derniers jours » aujourd’hui.

Brittany Romanello ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

22.10.2025 à 17:54

L’économie et l’innovation, « talon d’Achille » de l’Union européenne ?

Texte intégral (1881 mots)

La réussite économique de l’Union européenne a longtemps été le moteur de son influence mondiale. Aujourd’hui, les limites de sa compétitivité apparaissent et, avec elles, la fragilité de son modèle face aux nouvelles rivalités de puissance.

Non seulement en théorie, mais aussi en pratique, le commerce mondial demeure un moteur essentiel de la croissance et de la réduction de la pauvreté. Aucun pays n’a jamais atteint une prospérité durable sans ouverture au commerce et à l’investissement. Après l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Gatt) de 1947, les échanges commerciaux mondiaux ont été multipliés par 43 fois depuis 1950, et leur valeur a été multipliée par 382 depuis cette date.

Aujourd’hui, parmi les grands blocs, l’Union européenne occupe une place centrale. Elle pèse 14 % du commerce international et constitue la troisième puissance économique mondiale. Les États-Unis dominent l’accord États-Unis–Mexique–Canada (AEUMC) tandis que les pays asiatiques renforcent leurs liens à travers le Partenariat économique régional global (RCEP) et l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP). L’UE demeure donc un pilier de stabilité, d’influence réglementaire et de croissance durable dans un monde commercial de plus en plus multipolaire. Cependant, cette position dominante dissimule des fragilités structurelles de plus en plus préoccupantes.

Quand l’Est avance, l’Ouest s’essouffle

Entre 2011 et 2024, le PIB de l’UE est passé d’environ 13 000 à près de 18 000 milliards d’euros. Après une forte contraction en 2020, liée à la pandémie de Covid-19, l’économie européenne a rapidement rebondi, retrouvant et dépassant son niveau d’avant-crise dès 2021. Toutefois, la croissance ralentit depuis, en particulier en Europe occidentale, tandis que les modestes progrès de l’UE proviennent surtout du rattrapage effectué par les pays d’Europe de l’Est.

En 2026, la croissance moyenne du PIB dans l’UE devrait atteindre 1,5 %, mais les pays d’Europe de l’Est affichent des performances nettement supérieures. La Lituanie (3,1 %), la Pologne (3,0 %), la Croatie (2,9 %), la Hongrie (2,5 %), la Slovénie (2,4 %) et la Roumanie (2,2 %) figurent parmi les plus dynamiques, soutenant la croissance globale de l’UE. À l’inverse, les grandes économies d’Europe occidentale comme la France (1,3 %), l’Allemagne (1,1 %), la Belgique (0,9 %) et l’Italie (0,9 %) restent en bas du classement, confirmant le contraste persistant entre l’Est en expansion et l’Ouest en stagnation.

La croissance demeure globalement faible, reflétant des défis structurels tels que la faiblesse de la productivité, le retard en matière d’innovation et la perte de compétitivité face aux autres grandes économies mondiales. L’Europe peine toujours à faire émerger des géants technologiques à l’échelle mondiale.

Les études montrent que l’innovation et, plus particulièrement aujourd’hui, l’intelligence artificielle stimule significativement la croissance du PIB en améliorant la productivité et en favorisant la création de nouveaux secteurs économiques.

En 2024, le classement mondial de l’innovation montre une nette avance des pays non membres de l’UE. La Suisse (67,5), les États-Unis (62,4) et Singapour (61,2) dominent le classement en termes d’Indice mondial de l’innovation (Global Innovation Index, établi par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle), devant le Royaume-Uni (61,0) et la Corée du Sud (60,9). Côté européen, la Suède (64,5) reste la première de l’Union, suivie par la Finlande (59,4), les Pays-Bas (58,8) et l’Allemagne (58,1), qui conservent de bonnes performances en matière de recherche et d’innovation. Toutefois, aucun pays de l’UE ne figure parmi les tout premiers mondiaux, ce qui vient confirrmer le retard de l’Europe dans la transformation technologique face aux leaders mondiaux de l’innovation.

L’innovation constitue le fondement de la croissance du PIB à long terme, mais seulement si les économies parviennent à transformer le savoir en valeur commercialisable. Les pays qui associent des systèmes de recherche performants à des environnements économiques agiles (comme la Suisse ou les États-Unis) obtiennent à la fois de hauts niveaux d’innovation et une croissance du PIB soutenue – tandis que ceux qui innovent sans réussir à industrialiser ou commercialiser à grande échelle ces innovations risquent la stagnation malgré leur excellence scientifique.

Un budget européen largement insuffisant face aux besoins d’investissement

Certains pays membres de l’UE ont enfreint le Pacte de stabilité et de croissance, affichant des déficits et des dettes publiques élevés, ce qui fragilise la capacité de l’Europe à financer ses nouvelles priorités. La Grèce (158,2 % du PIB), l’Italie (136,3 %) et la France (113,8 %) présentent les niveaux d’endettement les plus élevés, tandis que l’Allemagne (62,4 %), la Pologne (53,5 %) et les Pays-Bas (42,2 %) restent plus modérés, confirmant ainsi un net clivage nord-sud en matière de discipline budgétaire.

Le budget européen, limité malgré l’élargissement de ses compétences et de ses membres, freine toute action véritablement efficace. Les gouvernements nationaux demeurant les principaux contributeurs, la solidarité européenne et les investissements à long terme dans des domaines stratégiques tels que la recherche, l’énergie et la défense s’en trouvent restreints.

À titre d’illustration, le programme NextGenerationEU (2020–2027) consacre la majeure partie de ses financements au Mécanisme pour la reprise et la résilience, avec 385,8 milliards d’euros de prêts et 338 milliards d’euros de subventions, ce qui en a fait le principal levier de l’Union pour soutenir la reprise post-pandémique et les réformes structurelles. Les autres programmes reçoivent des montants bien moindres : React-EU (50,6 milliards d’euros) soutient la reprise régionale, le Fonds pour une transition juste (10,9 milliards d’euros) accompagne la sortie des énergies fossiles, tandis que le Fonds de développement rural (8,1 milliards d’euros), InvestEU (6,1 milliards d’euros) et Horizon Europe (5,4 milliards d’euros) favorisent l’innovation, l’investissement et la durabilité. Enfin, RescEU (2 milliards d’euros) renforce la capacité européenne de réponse aux crises.

On le voit : bien que la priorité de l’UE demeure la relance économique, les moyens réellement consacrés à l’innovation et à la transformation structurelle restent limités. Certes, des programmes tels qu’Horizon Europe, InvestEU ou certains volets du mécanisme pour la reprise et la résilience soutiennent la recherche, la digitalisation et les technologies vertes – des leviers essentiels de compétitivité –, mais les montants alloués demeurent très en deçà des besoins.

Cette faiblesse budgétaire se confirme avec la proposition de la Commission européenne d’augmenter le budget de l’UE pour 2028-2034 de 1,1 % à seulement 1,26 % du revenu national brut, une progression jugée insuffisante au regard du déficit d’investissement estimé entre 4 et 5 % du PIB par le rapport Draghi (2024). L’augmentation proposée, de 0,15 %, apparaît d’autant plus dérisoire que la majorité des fonds sera absorbée par le remboursement de la dette post-pandémie, laissant peu de marge pour renforcer les capacités d’innovation et de compétitivité de l’Europe.

Les déséquilibres économiques et démographiques de l’UE

Les vulnérabilités économiques de l’UE découlent de l’élargissement des inégalités, du ralentissement de la convergence entre États membres et de déséquilibres structurels persistants. Les transformations technologiques rapides et l’automatisation accentuent l’incertitude autour de la productivité et de l’emploi, tandis que le vieillissement démographique met sous pression les systèmes de retraite et les finances publiques.

La dépendance de l’UE à l’égard des technologies, des infrastructures de paiement et des sources d’énergie étrangères accroît sa vulnérabilité face aux chocs extérieurs et fragilise sa souveraineté économique. Ces facteurs combinés révèlent une architecture économique assez friable, nécessitant une intégration plus poussée, des investissements stratégiques et des réformes structurelles pour garantir une croissance durable et une stabilité à long terme.

De l’économie à la géopolitique : l’Europe à la croisée des puissances

Aujourd’hui, la véritable source du pouvoir n’est plus seulement militaire ou politique, mais avant tout économique. La capacité d’un acteur international à influencer le système mondial dépend de sa force de production, de son innovation et de sa capacité à créer de la richesse durable.

Dans ce contexte, si l’UE, en tant que bloc, n’est pas en mesure de renforcer sa base industrielle, d’investir dans la recherche et de stimuler la croissance, elle risque de perdre progressivement son poids géopolitique. La puissance économique conditionne désormais la souveraineté stratégique : sans une économie compétitive, il devient difficile de peser dans les négociations internationales, de financer la défense commune, la transition verte ou encore la transformation numérique.

Consolider la puissance économique du continent – par des politiques d’investissement coordonnées, une union des marchés de capitaux et une stratégie industrielle ambitieuse – est donc essentiel pour préserver sa stabilité, sa souveraineté et son rôle dans l’équilibre géopolitique mondial. Si ces vulnérabilités persistent, l’Europe pourrait devenir un espace soumis à l’influence extérieure plutôt qu’un acteur exerçant sa propre influence…

Kambiz Zare ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

22.10.2025 à 11:50

La diplomatie d’affaires, d’hier à aujourd’hui

Texte intégral (2447 mots)

L’entreprise est une diplomate comme les autres, ou presque. Depuis l’âge du bronze, les échanges commerciaux ont été intrinsèquement liés aux relations interétatiques, les marchands pouvant parfois réussir là où les dirigeants politiques échouaient. Pour autant, le commerce n’est pas automatiquement synonyme de paix, bien des conflits ayant été déclenchés par des différends de nature économique…

Les sociétés civiles attendent aujourd’hui un engagement croissant des entreprises, perçues comme des acteurs capables de suppléer la puissance publique dans les transformations sociales, économiques et environnementales. En France, le baromètre Edelman 2025 révèle ainsi un degré de confiance plus élevé envers les entreprises qu’envers le gouvernement. Face à la baisse de l’efficacité de la diplomatie institutionnelle – un phénomène qui s’explique par des moyens réduits, des réseaux d’influence affaiblis, des intérêts divergents et des expertises dispersées –, les entreprises ont progressivement développé leurs propres solutions de gestion des risques géopolitiques et géoéconomiques. Car les marchés ne fonctionnent pas en autarcie, mais dans un contexte social, politique et culturel spécifique.

D’un domaine réservé à la puissance publique, la diplomatie est devenue un terrain stratégique pour le secteur privé. Ce dernier s’est engouffré dans l’espace libéré par la perte plus ou moins volontaire de souveraineté traditionnelle. Cette évolution a conduit à l’émergence du concept de diplomatie des affaires ou d’entreprise : une réponse adaptative des multinationales face à un avenir incertain, un environnement volatil, des risques protéiformes.

Cette diplomatie alternative utilise les moyens et les outils traditionnels pour maintenir des relations positives durables avec toutes les parties prenantes – internes et externes, commerciales et non commerciales. L’entreprise assure ainsi la préservation de sa légitimité et du droit d’opérer dans les pays hôtes, garantissant son développement économique et son rayonnement international. Cependant, les intérêts de la puissance publique restent dominants, et peuvent aller à l’encontre du désir de l’entreprise de maintenir des relations positives avec l’ensemble de ses parties prenantes. L’embargo européen sur une liste de produits et de services russes en est un exemple récent. Les sanctions unilatérales américaines prises contre l’Iran visent aussi les entreprises de son écosytème pétrolier ; certaines sont de nationalité chinoise !

L’implication du secteur privé dans les questions diplomatiques n’est pas nouvelle. Ses contours se dessinent dès que le commerce accompagne l’essor des territoires de l’âge du bronze, autour de 3000 av. J.-C., quand une relative autonomie des institutions marchandes fonctionnait déjà en Mésopotamie et en Égypte.

Le rôle fondateur des échanges commerciaux à l’âge du bronze

Bien que notre connaissance de l’organisation des échanges anciens demeure imparfaite en raison d’une mémoire imprégnée de mythologie et de transmission orale, les marchands, les voyageurs et autres agents mercantiles jouèrent un rôle majeur dans l’évolution des sociétés, dépassant la qualité de plénipotentiaire des royaumes, des empires ou des cités-États.

Le début du commerce international coïncide avec la circulation du cuivre, de l’étain, des textiles en laine et du sel, matières d’importance égale au pétrole et au gaz actuels.

L’épave d’un navire marchand découverte dans le site archéologique sous-marin d’Uluburun (sud de la Turquie) regorgeait de matières premières venues du monde connu : ambre scandinave, épée italienne, sceptre de la mer Noire, étain d’Ibérie ou d’Ouzbékistan. Cette cargaison révèle l’existence, dès la fin de l’âge du bronze, d’un vaste réseau commercial s’étendant de l’Asie centrale à l’Europe. Il était géré par de petites communautés locales indépendantes, pas uniquement soumises au pouvoir politique.

Des documents de Méditerranée orientale décrivent le négoce comme le fait d’entreprises privées et d’intermédiaires autonomes, de riches marchands dont Sinaranu, connu sous le nom de « tamkaru », constitue un exemple historique marquant. Il était une figure notable d’Ougarit, une ancienne cité-État située dans l’actuelle Syrie à la fin de l’âge du bronze. Le terme « tamkaru » désignait un marchand professionnel impliqué dans le commerce à longue distance.

Ces échanges permirent l’ouverture de nouvelles routes et la construction d’infrastructures (ponts, ports, caravansérails) procurant des revenus aux royaumes traversés. Les archives assyriennes de Kanesh inventorient les coûts engagés pour soutenir ce commerce transitaire. De surcroît, les échanges tissèrent des liens économiques, diplomatiques et sociaux entre territoires éloignés : traités, contrats et alliances sécurisaient un environnement favorable au négoce. Dans l’une des lettres d’Amarna, tablettes en argile d’ordre diplomatique, Burna-Buriyash II, le roi de Babylone, se plaint ainsi à Akhénaton que ses marchands ont été assassinés à Canaan par des sujets du pharaon. Il demande que les coupables soient punis.

Infatigables voyageurs, ces marchands jouaient déjà le rôle de diplomates, d’émissaires ou d’agents de renseignements, comme l’attestent la correspondance royale d’Alasiya ou les mémoires de César.

Impact socioculturel et premières multinationales

Au-delà des richesses matérielles, le commerce international modifia profondément les sociétés. Les marchands favorisèrent les transferts de technologies et de savoir-faire, renforçant la puissance des États qui les soutenaient. Leurs voyages répandaient coutumes et modes de vie qui influençaient l’organisation sociale des pays traversés.

Irad Malkin souligne le rôle des commerçants dans la diffusion du grec archaïque en Méditerranée. Ils participèrent au partage de récits, de la langue et d’une culture matérielle sans coordination gouvernementale. D’autres exemples confortent son travail : la diffusion du bouddhisme le long de la route de la soie, ou les valeurs véhiculées par les marchands hanséatiques plus tard en Europe.

Mais le développement des échanges produisit aussi des effets négatifs : concurrence accrue, jalousies, ambitions géostratégiques menant parfois à la guerre.

Parmi tous les dommages involontaires provoqués par le commerce international, la propagation des maladies a certainement été le plus terrible. La peste noire, causée par la bactérie Yersinia Pestis, aurait été transmise à Constantinople et en Europe depuis la Chine ou l’Inde peu après l’an 500 de notre ère.

Indépendants ou sous influence, les marchands ont dû s’adapter à un environnement social, politique et économique en constante évolution. Pour survivre, ils déployèrent des savoir-faire qui dépassaient la capacité à négocier le meilleur prix ou à maximiser les profits.

Au Moyen Âge, ceux qui voyageaient le long de la route de la soie faisaient montre de diplomatie pour obtenir leur passage en toute sécurité entre les multiples puissances régionales.

Au XVIIe siècle, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales fondée en 1602 par la république des Sept Provinces-Unies des Pays-Bas illustre l’institutionnalisation précoce de pratiques diplomatiques d’affaires pour atténuer les risques et les incertitudes tout en obtenant des positions avantageuses. Ces émanations de la volonté publique influençaient la promulgation de loi et la création d’organisations commerciales, et finançaient des guerres, en servant l’expansionnisme colonial.

Le développement des premières entreprises transnationales ne peut être évoqué en passant sous silence le commerce triangulaire, un système d’échanges entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique. Les navires européens embarquaient des marchandises vers l’Afrique où elles étaient échangées contre des captifs africains. Ces derniers étaient ensuite déportés de force vers les plantations des Amériques, où ils produisaient des biens coloniaux (sucre, coton, café, cacao, tabac), exportés vers l’Europe. Ce commerce a été particulièrement actif aux XVIIIe et XIXe siècles, même si l’esclavage existait depuis l’Antiquité. Les sociétés grecques et romaines, les civilisations arabes et asiatiques pratiquaient le commerce et la possession d’esclaves bien avant la traite atlantique.

Progressivement, davantage d’entreprises multinationales contribuèrent à façonner la politique étrangère, même sans autorité officielle déléguée. Bien que le terme « diplomatie » n’apparaisse qu’après la paix de Westphalie signée en 1648, les pratiques en cernaient déjà les contours. Codifié lors du Congrès de Vienne en 1815, il se rapportait principalement aux relations interétatiques et aux mécanismes visant à régler les différends et les conflits. De multiples conventions jusqu’en 1961 continueront de faire évoluer le cadre de l’activité diplomatique.

Ce n’est qu’en 1979 que les universitaires, et notamment Elmer Plischke, commencèrent à considérer que la diplomatie pouvait également s’appliquer aux particuliers et aux entreprises, même si la littérature commerciale aux États-Unis l’évoquait depuis 1950.

Vers une diplomatie d’entreprise moderne

Aujourd’hui, face à la fragmentation géopolitique et aux défis globaux (climat, santé, technologie), les entreprises négocient directement avec les États, participent aux forums internationaux, influencent les normes sectorielles. Cette évolution prolonge une tradition millénaire où commerce et diplomatie se mêlent pour construire les relations internationales.

La diplomatie d’affaires contemporaine hérite ainsi d’une longue histoire : celle de marchands qui, bien avant les diplomates modernes traditionnels, tissaient déjà les liens entre les peuples. Ces derniers n’hésitent plus à rejoindre le monde l’entreprise : Facebook a recruté en 2018 Nick Clegg, ancien vice-premier ministre du Royaume-Uni ; Al Gore, ancien vice-président des États-Unis, a rejoint le conseil d’administration d’Apple ; le Danemark a nommé un ambassadeur voué à l’industrie technologique. Début 2025, Huawei publiait une annonce de recrutement sur le réseau LinkedIn pour un poste de diplomate d’affaires !

Frédéric Martineau est Président de l'amicale des missions polaires et australes (AMAEPF).

22.10.2025 à 11:50

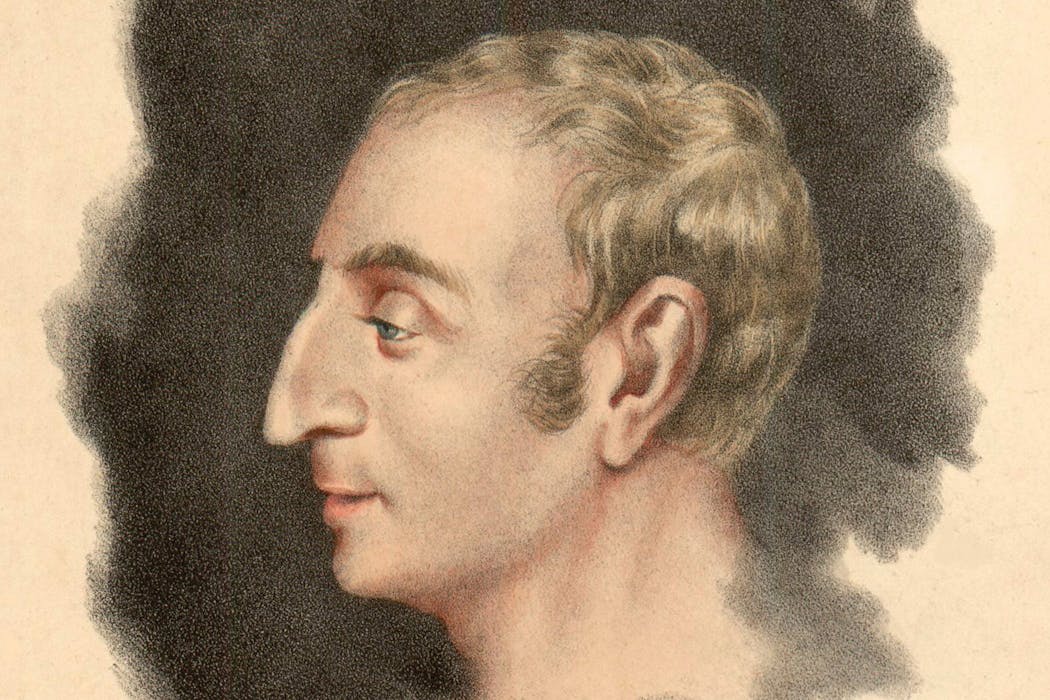

La contribution de Henri de Saint-Simon à l’indépendance des États-Unis et à la libération de la France de ses « blocages »

Texte intégral (2386 mots)

Claude-Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon (1760-1825), pionnier du libéralisme et de la pensée industrielle, a marqué l’histoire des idées en France en posant les bases de la doctrine positiviste et en fondant l’école du saint-simonisme. Il prit les armes lors de la guerre d’indépendance des États-Unis (1775-1783) au sein de l’alliance franco-américaine et contribua à la victoire contre les Britanniques lors de la bataille de Yorktown. Ce texte revient sur ses expéditions en Amérique et leur influence sur la conception de son projet politique à son retour en France en 1783.

En 2026, les États-Unis commémoreront le 250e anniversaire de leur Déclaration d’indépendance. Un recueil des récits témoignant des jalons de cette histoire est déjà en cours.

La société de Cincinnati de France, fondée en 1784, perpétue à ce jour le souvenir des circonstances qui ont abouti à l’indépendance des États-Unis et de la fraternité d’armes qui unit officiers américains et français au cours des combats qu’ils menèrent ensemble. Gageons qu’elle pourra participer à cette commémoration alors que cette année 2025 marque le 200e anniversaire de la mort de Henri Saint-Simon.

En effet, le socialiste utopiste Henri Saint-Simon prit part sur mer, sous le commandement de l’amiral de Grasse, au succès décisif du corps de 1 000 hommes envoyé par le comte de Rochambeau (1725-1807) à Washington pour appuyer La Fayette et les troupes américaines envoyées en Virginie. Arrivés dans la baie de Chesapeake le 31 août 1781, les Français établissaient le blocus des rivières York et James, débarquaient puis appareillaient pour engager la bataille le 5 septembre et chasser les Anglais.

En pleine guerre des tarifs douaniers avec les États-Unis de Donald Trump, alors que des doutes persistent sur la solidité de l’alliance transatlantique, et en pleine crise budgétaire dans une France qui doute des vertus de la démocratie, il nous semble éclairant de rappeler dans quelle perspective le jeune Henri Saint-Simon apporta sa contribution à l’indépendance américaine et à l’économie politique française.

Saint-Simon s’écriant « Rochambeau me voilà ! »

Né en 1760, Henri Saint-Simon était un jeune homme au moment où éclata la révolution américaine en 1775 qui fut un conflit armé qui dura huit longues années.

Elle constitua également une guerre civile entre sujets britanniques et américains, ainsi qu’une rébellion contre les autorités coloniales, et une insurrection contre le roi d’Angleterre (George III) et le régime monarchique. Elle fut la première guerre de « libération nationale » de l’histoire moderne. Pour Saint-Simon, le monde marche vers un idéal d’égalité et de liberté, emporté par le plus généreux des rêves : le règne de la raison gouvernant un monde selon la justice.

S’il a le goût d’observer et la passion de savoir, Henri Saint-Simon aime plus encore agir. Saint-Simon avait commencé sa vie professionnelle comme officier dans l’armée. En 1777, son père lui a obtenu une sous-lieutenance au régiment de Touraine ; il devint deux ans plus tard capitaine dans le corps de cavalerie de ce régiment. Trois ans après la proclamation de l’indépendance des treize colonies insurgées (Massachusetts, New Hampshire, Connecticut, Rhode Island, New York, New Jersey, Pennsylvanie, Delaware, Maryland, Virginie, Caroline du Sud, Caroline du Nord et Géorgie), il part pour l’Amérique en 1779 pour servir sous les ordres de M. de Bouillé, gouverneur des îles du Vent, et sous ceux de Washington : « Je suis parti de France pour l’Amérique, à dix-huit ans ; j’ai combattu pendant cinq ans pour la liberté des Américains, et je suis revenu dans ma patrie dès l’instant que leur indépendance a été reconnue par l’Angleterre », écrira-t-il.

La bataille de Yorktown, qui se déroule du 28 septembre au 19 octobre 1781, marque un tournant et signe la défaite de la Grande-Bretagne. Elle opposa les insurgés américains et leurs alliés français commandés par le comte de Rochambeau aux Britanniques commandés par Lord Cornwallis. Saint-Simon écrira un état détaillé décrivant « les troupes anglaises faites prisonnières à York en Virginie, le 19 octobre 1781 » dont le total s’élevait selon lui à 4550 prisonniers.

Après cette bataille, le régiment de Saint-Simon retournera à Fort Royal en Martinique (aujourd’hui Fort-de-France) avant de poursuivre sa navigation à Saint-Christophe puis à Basse-Terre en Guadeloupe et aux Saintes. Saint-Simon rentre en France en 1783 après le traité de Versailles du 3 septembre qui consacra l’indépendance des États-Unis. Quatre années leur seront encore nécessaires pour élaborer une Constitution et créer une véritable fédération. La France prend ainsi sa revanche sur l’Angleterre qui vingt ans plus tôt lui avait enlevé le Canada.

Avant de regagner la France, Henri Saint-Simon s’est rendu au Mexique pour présenter au vice-roi, administrateur colonial de la Nouvelle-Espagne, un projet de canal entre l’Atlantique et le Pacifique qui fut « froidement accueilli ». Ce projet préfigura l’implication de ses disciples dans la création de réseaux facilitant les flux de marchandises, de personnes, de capitaux et de connaissances tels que le canal de Suez. Saint-Simon quittera officiellement l’armée en mars 1790.

Les enseignements que Saint-Simon retint de son aventure américaine

Saint-Simon reviendra en France avec un dégoût pour le métier des armes qui le gagna pleinement quand il vit approcher la paix. Sa vocation est faite : il s’agit d’étudier la marche de l’esprit humain, pour travailler ensuite au perfectionnement de la civilisation. C’est ainsi que son projet scientifique contribuera à la création de la sociologie positiviste d’Auguste Comte, qui fut son secrétaire.

« En combattant pour l’indépendance de l’Amérique (il y a plus de quarante ans), j’ai conçu le projet de faire sentir aux Européens qu’ils mettaient la charrue avant les bœufs en faisant gouverner les producteurs par les consommateurs. Depuis ma vie entière est consacrée à ce projet… », se remémorera-t-il dans les années 1820.

Il s’inscrit ainsi au côté de son contemporain et maître Jean Baptiste Say dans une politique de l’offre qui pose le principe selon lequel « l’offre crée sa propre demande ». On retrouvera ces orientations dans les années 1980 avec le thatchérisme et les reaganomics, et aujourd’hui en France dans la politique économique des gouvernements successifs du président Emmanuel Macron : réductions fiscales considérables accordées aux grandes entreprises, lancement d’un programme de réindustrialisation notamment dans l’armement financé par l’endettement, déréglementation de l’activité économique…

Pour Henri Saint-Simon, la Révolution américaine signifia le commencement d’une nouvelle ère politique qui causera de grands changements dans l’ordre social en Europe. Il remarque avant tout que l’Amérique est un pays de tolérance puisqu’aucune religion n’y était dominante ni protégée d’une manière particulière ; qu’il n’y existe aucun corps privilégié, point de noblesse, nul reste de féodalité et que la nation n’est pas divisée en castes ; qu’aucune famille n’est en possession depuis plusieurs générations des principaux emplois publics et qu’aucun citoyen ne peut avoir de droit exclusif à gouverner l’État ; que le caractère dominant de la nation américaine est pacifique, industrieux et économe.

Cela permet à la jeune nation américaine d’établir un régime plus libéral et plus démocratique que celui des peuples européens encore marqués par l’esprit militaire. Pour Saint-Simon, le peuple français de 1789 était loin d’être capable de fonder un pareil ordre social :

« Le plus grand homme d’État, en Europe, celui du moins qui passe pour le plus habile, qu’on estime, qu’on avance, qu’on élève le plus c’est toujours celui qui trouve un moyen d’augmenter les revenus de l’impôt sans trop faire crier les imposés. Je sentis qu’en Amérique, le plus grand homme d’État serait celui qui trouverait le moyen de diminuer le plus possible les charges du peuple sans faire souffrir le service public. Le peuple ou les gouvernés de l’Ancien Monde se sont soumis à l’opinion qu’il fallait, pour le bien général, que les fonctionnaires fussent chèrement payés, de gros salaires étant supposés nécessaires pour la représentation. Je sentis que les Américains penseraient tout autrement, et que les fonctionnaires publics auraient d’autant plus de part à leur estime qu’ils étaleraient moins de luxe, qu’ils seraient d’un abord plus facile et plus simple dans leurs mœurs. »

À partir de cette expérience se dessinent déjà les principaux traits de ce que sera la doctrine de Saint-Simon et de ses héritiers jusqu’au Second Empire : le respect à la production et aux producteurs est infiniment plus fécond que le respect à la propriété et aux propriétaires ; le gouvernement nuit toujours à l’industrie quand il se mêle de ses affaires et qu’il nuit même dans le cas où il fait des efforts pour l’encourager ; les producteurs de choses utiles sont les seuls qui doivent concourir à sa marche et qu’étant les seuls qui paient réellement l’impôt ils sont les seuls qui aient de droit de voter ; les guerres, quel qu’en soit l’objet, nuisent à toute l’espèce humaine et nuisent même aux peuples qui restent vainqueurs ; le désir d’exercer un monopole est un désir mal conçu dans la mesure où ce monopole ne peut être acquis et maintenu que par la force ; l’instruction doit fortifier dans les esprits les idées qui tendent à augmenter la production et à respecter la production d’autrui ; et que toute l’espèce humaine ayant des buts communs, chaque homme doit se considérer dans les rapports sociaux comme engagé dans une compagnie de travailleurs.

C’est donc dans son expérience américaine qu’il conçoit son projet politique centré sur l’industrie. « La politique est pour me résumer en deux mots, la science de la production, c’est-à-dire la science qui a pour objet l’ordre des choses le plus favorable à tous les genres de production… Elle devient une science positive. »

Ce projet politique saint-simonien est favorable au libre-échange, comme en témoigna la signature d’un traité de libre-échange entre la France et le Royaume-Uni en 1860. Un aspect du libéralisme que les « MAGAnomics » ont oublié…

Patrick Gilormini est membre de la CFDT.