28.01.2026 à 16:10

Pourquoi les jeux de société sont-ils plus populaires que jamais ?

Texte intégral (2008 mots)

Si l’on veut comprendre le jeu et sa place dans nos sociétés, il faut s’intéresser aux joueurs et à leurs interactions. Filmer les situations de jeu offre une lecture renouvelée qui en dévoile le potentiel d’expérimentation sociale.

Des rayons pleins, des ludothèques et magasins spécialisés, des associations, un festival international des jeux annuel en France, des revues scientifiques (Sciences du jeu, Board Games Studies Journal) et même un dictionnaire qui leur est consacré – les jeux sont loin d’être un simple passe-temps d’enfant. Et celui qui pense uniquement aux jeux vidéo ou aux jeux télévisés ou encore aux jeux d’argent, lorsqu’il est question des adultes, se trompe. Les jeux de société aussi occupent une place importante pour ces derniers.

Dans un article paru en 2021, Vincent Berry, sociologue et spécialiste du jeu, remarque une hausse continue du chiffre d’affaires dans ce secteur, un développement constant de nouveaux jeux et une hausse du temps consacré aux jeux en tant qu’activité de loisir. Mais que peut-on trouver dans cette activité pour qu’elle gagne autant en popularité ? Pourquoi des personnes de différents âges se réunissent-elles autour des jeux de société ?

Penser le jeu au cœur de la vie sociale

Un élément de réponse se trouve déjà dans cette dernière question. Le jeu est une activité sociale qui réunit des personnes, à travers les âges, autour d’une même activité. Cela ne va pas de soi, pour plusieurs raisons. D’une part, parce que le jeu n’est pas systématiquement lié à une activité ludique. Lorsqu’on est dans une situation de confrontation, ou en train de perdre, le jeu n’est pas principalement un plaisir. Le côté ludique est construit, par les joueurs et joueuses, pendant et à travers le jeu. Évidemment, le cadre du jeu favorise ce côté ludique, mais il ne l’implique pas obligatoirement.

D’autre part, le jeu n’existe pas en dehors de tout autre cadre ou activité sociale : on joue à la maison, dans un bar, au travail, en famille, entre collègues, avec des inconnus. Et, pendant qu’on joue, on boit, on mange, on répond au téléphone, on parle avec des gens qui passent, etc.

Enregistrer les situations de jeu

Si l’on veut comprendre le jeu et sa place dans nos sociétés, il faut donc s’intéresser au jeu en tant que tel, mais également aux joueurs et à ce qu’ils font dans une situation et à un moment précis. C’est sur ce point que débutent nos recherches.

Dans notre approche, on porte l’attention aux pratiques des joueurs et joueuses et on essaye de comprendre comment ils et elles construisent cette activité dans une situation sociale donnée. Pour cela, nous filmons et enregistrons des situations de jeu, dans leur cadre naturel. Les personnes qui jouent acceptent d’être filmées pendant des sessions de jeu de société, sans instruction particulière, dans des situations de jeu qui se seraient déroulées même sans l’enregistrement. Le tout sur la base d’un appel à une participation volontaire au projet de recherche.

Nous transcrivons par la suite tout ce que nous entendons et voyons, et analysons ces situations en prêtant attention à tous les détails (parole, gestes, mimique, manipulation d’objets). Nous nous appuyons sur la méthodologie de l’analyse conversationnelle, dont le but est de décrire comment nous organisons et construisons nos sociétés à travers les interactions.

Nous ne nous intéressons pas tant à ce que disent les personnes, mais plutôt à la manière dont elles agissent ensemble, les pratiques par lesquelles elles construisent leur activité. On peut ainsi observer comment les joueurs et joueuses construisent ensemble des (ou leurs) visions du monde, comment ils intègrent le jeu dans leurs pratiques du quotidien, comment ils (s’)expérimentent en transgressant des règles, en créant ou inversant des catégories. Nos différentes analyses apportent des briques d’éléments de réponse à la grande question : pourquoi les gens jouent-ils aux jeux de société ?

Apprendre, s’organiser et s’amuser

Différentes activités sociales sont associées au jeu. Autrement dit, que font les personnes lorsqu’elles jouent ? Dans nos données, qui contiennent essentiellement des jeux en famille et entre amis à la maison, ou bien entre collègues au travail, nous avons observé trois grands types d’activités : apprendre, s’organiser et s’amuser.

L’apprentissage dans un sens très large n’est pas limité aux jeux éducatifs ou aux enfants. En jouant, on se confronte à différentes visions du monde et on se construit en tant qu’individu et comme groupe, à travers des règles et des normes morales. Cela va de l’apprentissage de ce qui est accepté, souhaité ou recommandé dans un jeu particulier à la connaissance et aux pratiques sociétales de manière générale.

Dans l’extrait en ligne d’une famille jouant à Timeline Inventions, l’année de naissance de la mère a permis de construire des repères pour situer l’invention dans la ligne temporelle du jeu.

D’une part, les échanges autour de tout et de n’importe quoi permettent de découvrir d’autres façons de voir les choses, d’autres préoccupations, et ainsi d’élargir nos horizons. D’autre part, ces échanges participent à la construction discursive du groupe en tant que tel et, dans une perspective plus large, de nos sociétés. Pour donner un exemple, Emilie Hofstetter et Jessica Robles ont montré dans un article sur la manipulation stratégique dans le jeu, que les types de manipulation autorisés (jusqu’où peut-on aller pour gagner ?) sont constamment et négociés pendant le jeu sur la base de certaines valeurs d’équité et de moralité.

L’aspect organisationnel concerne la régulation du jeu, c’est-à-dire l’alternance des tours de jeu, le respect des règles, mais aussi la vie sociale qui se poursuit autour. Car, lorsqu’on joue, le monde ne s’arrête pas de tourner. Il y a des personnes et des activités autour des joueurs qui existent en dehors du jeu : d’autres personnes dans la même pièce, un téléphone qui sonne, des conversations entre certains joueurs, des activités parallèles comme manger et boire. L’analyse conversationnelle parle ici de multiactivité qui est gérée de différentes manières. Cependant, ce n’est pas la multiactivité en soi qui est recherchée dans le jeu, mais plutôt les possibilités qu’ouvre cette implication dans différentes activités :on ne joue pas pour pouvoir faire plusieurs activités en même temps, mais on utilise les opportunités qui s’offrent grâce à cela.

Ainsi, des activités parallèles permettent de gagner du temps dans le jeu ou bien, à l’inverse, le jeu permet d’adoucir une discussion sérieuse, un reproche ou une transgression des règles sociales du groupe. Par exemple, les pleurs d’une fille ouvrent pour les parents un moment éducatif tout en gardant le focus principal sur le jeu (et donc sur le plaisir partagé).

L’expérimentation de pratiques sociales peu appréciées, sans craindre de sanctions

Enfin, l’amusement paraît certainement le type d’activité le plus évident lorsqu’on parle du jeu. Nos données et nos analyses montrent de manière plus détaillée en quoi consiste cet amusement. Le jeu permet par exemple d’expérimenter des catégorisations sociales, bien évidemment en adossant des identités dans le jeu, mais également en jouant avec les ambiguïtés entre le monde du jeu et le monde des joueurs : être la princesse et donc solliciter l’aide des autres pour ranger ses cartes, être pauvre dans le jeu et dans la vie et demander de l’aide aux autres, être sérieux dans son rôle du jeu ou, au contraire, ne pas le prendre au sérieux et donc brouiller les pistes pour les autres.

Dans cet extrait en ligne, qui montre une partie du jeu Catane entre trois amis, Romain rappelle Marie à l’ordre pour ranger ses cartes. Elle refuse en se référant à ses cartes et en indiquant qu’une princesse a bien le droit de déléguer ces tâches.

Il permet aussi d’inverser les rôles entre parents et enfants (les enfants expliquent et applaudissent les parents), ou bien de jouer avec la compétition (renforcer le caractère compétitif ou bien collaboratif d’un jeu, indépendamment du type de jeu). Il permet d’expérimenter des pratiques sociales peu appréciées ou peu communes, sans la crainte d’une sanction sociale : dans le jeu, on peut se moquer des autres, on peut apprécier les attaques, et on peut même explicitement « détester » une personne présente, comme dans cet extrait en ligne, dans une partie de Splendor.

Cela ne situe pas le jeu en dehors du cadre social, comme on le pensait au début des études sur le jeu, mais comme un espace de la vie où l’on peut expérimenter.

Et si l’on n’aime pas le jeu ? Ce n’est évidemment pas bien grave. On le répète, le côté ludique n’est pas directement lié au jeu, on peut le trouver, le construire partout dans ses activités sociales. Faire du sport et même travailler peut également avoir des moments ludiques, autant que le jeu n’est pas ludique en soi. D’où notre intérêt pour les interactions qui permettent d’observer comment les joueurs et joueuses construisent ce côté ludique dans des situations concrètes.

Heike Baldauf-Quilliatre a reçu des financements de l'ENS de Lyon et du LabEx ASLAN (ANR).

Isabel Colon de Carvajal a reçu des financements de l'ENS de Lyon et du LabEx ASLAN (ANR).

28.01.2026 à 12:00

Jusqu’au XIXᵉ siècle, les sociétés islamiques ont célébré l’amour homoérotique dans leur littérature. Que s’est-il passé ensuite ?

Texte intégral (1992 mots)

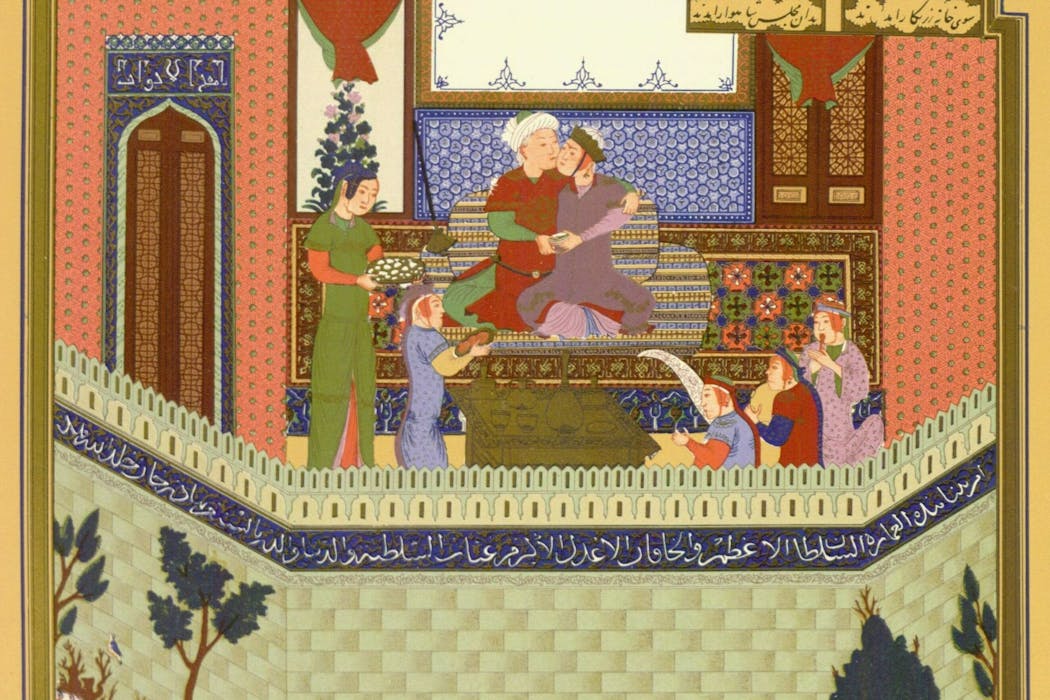

De Rûmî à Hafez, l’amour homoérotique a nourri l’imaginaire spirituel islamique. Son effacement brutal, au tournant des XIXᵉ et XXᵉ siècles, révèle l’impact profond des valeurs victoriennes importées en terres d’islam.

Pendant des siècles, la littérature issue des régions islamiques, en particulier d’Iran, a célébré l’amour homoérotique masculin comme un symbole de beauté, de mysticisme et de désir spirituel. Ces attitudes étaient particulièrement marquées durant l’âge d’or de l’islam, du milieu du VIIIᵉ siècle au milieu du XIIIᵉ siècle.

Mais cette tradition littéraire a progressivement disparu à la fin du XIXᵉ et au début du XXᵉ siècle, sous l’influence des valeurs occidentales et de la colonisation.

Le droit islamique et la licence poétique

Les attitudes à l’égard de l’homosexualité dans les sociétés islamiques anciennes étaient complexes. D’un point de vue théologique, l’homosexualité a commencé à être désapprouvée au VIIe siècle, dès la révélation du Coran au prophète de l’islam, Mohammed.

Cependant, la diversité des attitudes et des interprétations religieuses laissait place à une certaine marge de manœuvre. Les sociétés islamiques médiévales des classes supérieures acceptaient souvent ou toléraient les relations homosexuelles. La littérature classique d’Égypte, de Turquie, d’Iran et de Syrie suggère que toute interdiction de l’homosexualité était fréquemment appliquée avec clémence.

Même dans les cas où le droit islamique condamnait l’homosexualité, les juristes autorisaient les expressions poétiques de l’amour entre hommes, en soulignant le caractère fictif du vers. La composition de poésie homoérotique permettait ainsi à l’imagination littéraire de s’épanouir dans des limites morales.

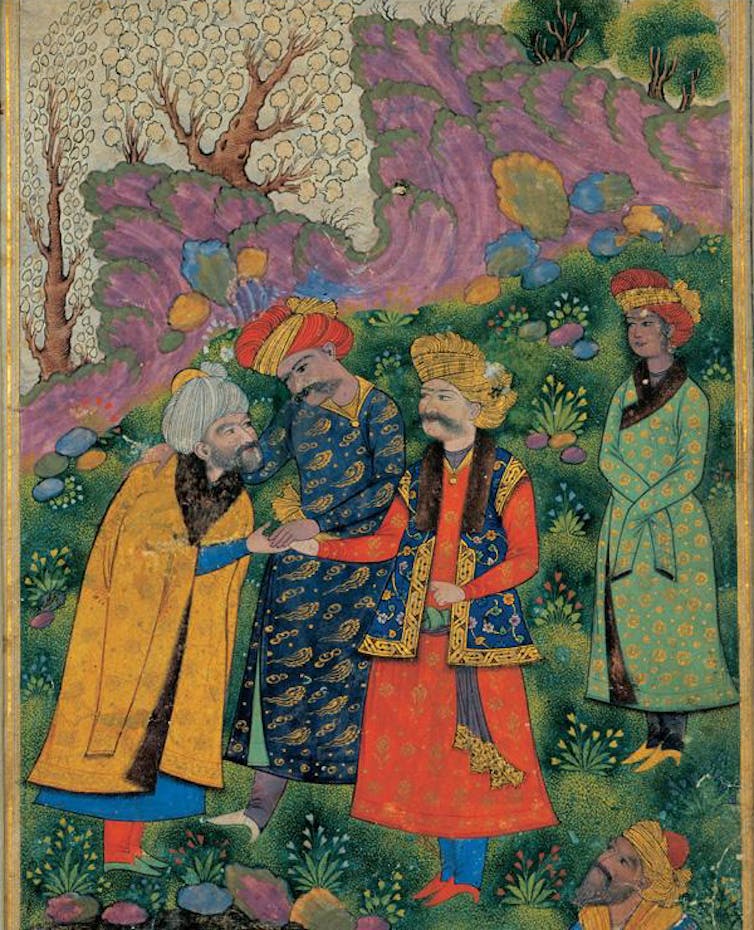

Les littératures classiques arabe, turque et persane de l’époque faisaient une place à une poésie homoérotique célébrant l’amour sensuel entre hommes. Cette tradition a été portée par des poètes tels que l’Arabe Abû Nuwâs, les maîtres persans Saadi, Hafez et Rûmî, ainsi que les poètes turcs Bâkî et Nedîm, qui, tous, célébraient la beauté et l’attrait de l’aimé masculin.

Dans la poésie persane, les pronoms masculins pouvaient être utilisés pour décrire aussi bien des aimés masculins que féminins. Cette ambiguïté linguistique contribuait à légitimer davantage encore l’homoérotisme littéraire.

Une forme de désir mystique

Dans le soufisme – une forme de croyance et de pratique mystiques de l’islam apparue durant l’âge d’or de l’islam –, les thèmes de l’amour entre hommes étaient souvent utilisés comme symbole de transformation spirituelle. Comme le professeur d’histoire et d’études religieuses Shahzad Bashir le montre, les récits soufis présentent le corps masculin comme le principal vecteur de la beauté divine.

Dans le soufisme, l’autorité religieuse se transmet par la proximité physique entre un guide spirituel, ou cheikh (Pir Murshid), et son disciple (Murid).

La relation entre le cheikh et le disciple mettait en scène le paradigme de l’amant et de l’aimé, fondamental dans la pédagogie soufie : les disciples s’approchaient de leurs guides avec le même désir, le même abandon et la même vulnérabilité extatique que celle exprimée dans la poésie amoureuse persane.

La littérature suggère que les communautés soufies se sont structurées autour d’une forme d’affection homoérotique, utilisant la beauté et le désir comme métaphores pour accéder à la réalité cachée.

Ainsi, le maître saint devenait le reflet de la radiance divine, et l’élan du disciple signifiait l’ascension de l’âme. Dans ce cadre, l’amour masculin incarné devenait un vecteur d’anéantissement spirituel et de renaissance sur la voie soufie.

L’amour légendaire entre le sultan Mahmud de Ghazni et son esclave masculin Ayaz en offre un exemple parfait. Submergé par la vision de la beauté d’Ayaz nu dans un bain, le sultan Mahmud confesse :

Alors que je n’avais vu que ton visage, j’ignorais tout de tes membres. À présent, je les vois tous, et mon âme brûle de cent feux. Je ne sais lequel aimer davantage.

Dans d’autres récits, Ayaz se propose volontairement de mourir de la main de Mahmud, symbolisant la transformation spirituelle par l’anéantissement de l’ego.

La relation entre Rûmî et Shams de Tabriz, deux soufis persans du XIIIe siècle, constitue un autre exemple d’amour mystique entre hommes.

Dans un récit rapporté par leurs disciples, les deux hommes se retrouvent après une longue période de transformation spirituelle, s’embrassent, puis tombent aux pieds l’un de l’autre.

La poésie de Rûmî brouille la frontière entre dévotion spirituelle et attirance érotique, tandis que Shams remet en cause l’idée d’une pureté idéalisée :

Pourquoi regarder le reflet de la lune dans un bol d’eau, quand on peut regarder la chose elle-même dans le ciel ?

Les thèmes homoérotiques étaient si courants dans la poésie persane classique que des critiques iraniens ont affirmé :

La littérature lyrique persane est fondamentalement une littérature homosexuelle.

L’essor des valeurs occidentales

À la fin du XIXe siècle, écrire de la poésie célébrant la beauté et le désir masculins est devenu tabou, non pas tant en raison d’injonctions religieuses que sous l’effet des influences occidentales.

Les puissances coloniales britannique et française ont importé une morale victorienne, l’hétéronormativité et des lois antisodomie dans des pays comme l’Iran, la Turquie et l’Égypte. Sous leur influence, les traditions homoérotiques de la littérature persane ont été stigmatisées.

Le colonialisme a amplifié ce basculement, en présentant l’homoérotisme comme « contre nature ». Ce mouvement a été encore renforcé par l’application stricte des lois islamiques, ainsi que par des agendas nationalistes et moralistes.

Des publications influentes telles que Molla Nasreddin (publiée de 1906 à 1933) ont introduit des normes occidentales et tourné en dérision le désir entre personnes de même sexe, en l’assimilant à la pédophilie.

Les modernisateurs nationalistes iraniens ont mené des campagnes visant à purger les textes homoérotiques, les présentant comme des vestiges d’un passé « pré-moderne ». Même des poètes classiques tels que Saadi et Hafez ont été requalifiés ou censurés dans les histoires littéraires iraniennes à partir de 1935.

Un millénaire de libertinage poétique a alors cédé la place au silence, et la censure a effacé l’amour masculin de la mémoire littéraire.

Morteza Hajizadeh ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

27.01.2026 à 16:21

La psychanalyse peut-elle nous aider à comprendre la série « Pluribus » ?

Texte intégral (2095 mots)

Thriller psychologique teintée de comédie noire, la série Pluribus explore la perte de l’individualité. Sous ses airs d’utopie, le monde sans conflit mis en scène par Vince Gilligan devient terrifiant, car il efface tout ce qui fait le propre de l’humain : le manque, la colère et le libre arbitre.

Attention, si vous n’avez pas vu la première saison de Pluribus, cet article en divulgâche l’intrigue.

Pluribus fait l’unanimité tant du côté des spectateurs que de la critique. Il y est question d’une thématique classique en science-fiction : une entité extraterrestre transforme la population mondiale en une conscience unique (on peut penser à Terre et Fondation, d’Asimov, à l’Invasion des profanateurs de sépultures, de Don Siegel et même à un épisode de la série d’animation Rick et Morty).

Précisons d’emblée le point de départ du récit : un virus d’origine extraterrestre se propage sur Terre, mais, contrairement aux pandémies habituelles, il rend les gens parfaitement heureux, calmes et connectés à une sorte de conscience collective harmonieuse. Carol Sturka (jouée par Rhea Seehorn), une romancière cynique et névrosée, découvre qu’elle est l’une des rares personnes immunisées. Elle se retrouve alors dans la position paradoxale de devoir « sauver l’humanité du bonheur ».

Certes, le psychanalyste Jacques Lacan explique qu’il y a une forme de « goujaterie » à vouloir psychologiser les personnages d’une fiction, et a fortiori leur auteur. Mais il reste possible de proposer une « interprétation ». C’est ce que nous allons essayer de faire ici, à partir de trois questions que la série nous pose en filigrane.

Être moi, qu’est-ce que ça veut dire ?

« Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. » Cette citation (probablement fausse) d’Oscar Wilde pose avec humour la question d’une individualité qui nous est finalement imposée par la condition humaine. Pluribus nous place dans un cas où cette individualité n’est non seulement plus une obligation, mais une exception.

La série nous montre deux catégories d’individu, ceux qui ont été contaminés et forment maintenant une conscience collective unique (appelons-les « eux ») ; et les 11 personnages immunisés, qui sont restés eux-mêmes, groupe auquel appartient l’héroïne de la série, Carol, autrice désabusée de romances de science-fiction à succès.

Tout au long de la série, le groupe majoritaire prétend que sa situation nouvelle est bien meilleure que celle d’avant. Si le souvenir spécifique d’un individu reste conservé (un personnage peut raconter qui il était avant), sa personnalité est détruite, pour rejoindre la personnalité unique et bienveillante de la conscience collective.

Le philosophe Paul Ricœur déduit de la psychanalyse freudienne que l’inconscient est le vrai lieu de la subjectivité. C’est-à-dire que l’inconscient n’est pas le négatif de la conscience ou un fourre-tout de ce qui n’est pas conscient, mais le lieu originel où se forme l’identité. Ce qui fait que je suis moi et pas un autre, ça n’est pas ma personnalité, mais bien mon inconscient. Si l’on suit ce précepte, il ne peut y avoir de subjectivité sans inconscient et nous devons donc nous demander si le groupe « eux » a un inconscient pour comprendre ce que signifie de rejoindre la conscience collective.

Il semble évident que, pour le groupe contaminé, il n’y a pas d’inconscient individuel, qui serait propre à chaque individu. Mais existe-t-il chez « eux » un inconscient collectif, comme il existe une conscience collective ?

Si l’on retrouve bien l’expression d’émotions, telles que la joie (omniprésente ad nauseam) et la peur, ou même l’expression de besoins biologiques, y compris l’impératif de contaminer l’autre, il n’y a rien dans le comportement du groupe contaminé qui fasse penser à du désir, par exemple. C’est-à-dire qu’il n’y a jamais chez « eux » l’expression d’un manque. Or, notre subjectivité découle du fait que nous sommes des sujets divisés par le langage, c’est-à-dire que le fait de parler nous permet de mettre à distance le monde en le symbolisant. Mais du fait de cette distance, il reste un manque impossible à combler : nous ne sommes pas fusionnés avec le monde, quelque chose reste extérieur à nous.

On peut supposer que cette entité n’habite pas sa langue comme nous habitons la nôtre. Les mots, pour « eux », sont juste l’outil technique d’une expression alors que, pour nous, ils structurent le rapport au monde.

Devenir « eux », ça n’est pas juste se diluer dans un grand tout ou recevoir toute l’humanité en soi, c’est passer d’un rapport au monde structuré par un manque absolu à la possibilité d’être un tout sans extérieur à soi-même. Nous sommes tout, donc nous ne sommes plus.

Aimer, qu’est-ce que ça veut dire ?

Au fil des épisodes, Carol – qui perd sa compagne au cours du premier épisode – se lie à Zosia, une femme qui appartient au groupe contaminé, et finit par développer une relation amoureuse avec elle. Mais est-ce réellement de l’amour ? Lacan nous dit dans une phrase célèbre que « l’amour, c’est donner ce qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas ».

Essayons de comprendre cette phrase.

« L’amour, c’est donner ce qu’on n’a pas » : ce que veut dire Lacan, c’est que l’amour, ça n’est pas offrir des fleurs ou un objet, c’est d’abord et avant tout offrir un manque. C’est présenter à l’autre son incomplétude et donc lui laisser une place puisque nous ne sommes pas comblés.

« À quelqu’un qui n’en veut pas » : nous présentons notre incomplétude, certes, nous laissons à l’autre une place, certes, mais ce manque que nous lui offrons ne répond pas à son manque à lui. Pour la psychanalyse, l’amour, ça n’est pas combler le désir de l’autre mais tisser avec l’autre le lien du manque.

Dans Pluribus, le manque de Carol est largement mis en scène au travers de sa souffrance et de sa misanthropie. Nous pouvons le voir à travers la façon dont elle vit son deuil mais aussi dans son impossibilité à assumer publiquement sa sexualité. « Eux » semblent l’accepter telle qu’elle est et vouloir combler son manque. Pour autant, est-ce vraiment de l’amour ?

Si l’on reste attaché à la théorie lacanienne, « eux » doivent avoir un manque fondamental à offrir. Or, si nous pouvons en avoir l’illusion en même temps que Carol, nous nous rendons compte en définitive que le manque qu’ils mettent en avant (Carol n’est pas fusionnée) n’est pas un manque au sens d’un sujet divisé par le langage, car ce manque-là ne peut jamais être comblé. Nous pourrions considérer leur manque comme fondamental si après avoir fusionné tout l’univers, ils se rendaient compte que ça ne suffisait pas à les satisfaire.

Si « eux » ne ressentent pas de manque au sens du manque fondamental que ressent Carol, alors l’amour que Carol pense ressentir est un malentendu. Et l’on retombe sur la phrase de Lacan citée plus haut. Carol donne ce qu’elle n’a pas, c’est-à-dire son manque, à quelqu’un qu’elle ne pense pas pouvoir satisfaire. L’erreur de Carol porte sur ce dernier point : le don de Carol pourrait tout à fait les satisfaire ! Mais ça n’est donc pas de l’amour au sens où l’entend Lacan.

Qu’est-ce que le bien ?

Dans la série, « eux » incarnent une forme de bienveillance poussée à son extrême (ils préfèrent mourir de faim que de tuer), mais ne comprennent pas en quoi manger des cadavres humains reconditionnés en brique de lait représente une violence symbolique insupportable pour Carol. De leur point de vue, ils incarnent une morale universelle dans un monde où toute forme de violence aurait disparu.

Une morale tellement universelle qu’elle peut se passer du consentement des gens. C’est ainsi qu’ils envahissent la Terre sans préavis et n’ont aucun scrupule à contraindre Carol à devenir l’une des leurs, mais « pour son bien ».

Lacan aborde cette question d’une morale universelle dans un texte classique intitulé « « Kant avec Sade ». Il y commente le propos de Kant qui cherche à concevoir une morale parfaite, c’est-à-dire reposant sur une pure logique dénuée de tout sentiment subjectif. Lacan souligne que cette morale sans désir va à l’encontre de celui qui la porte et constitue donc une forme de masochisme. Lacan explique qu’une loi universelle, en niant le sujet qui la porte, devient son persécuteur, sous forme d’une injonction impossible à satisfaire. C’est ce que l’on voit dans la série quand la morale incite les contaminés à se laisser mourir de faim.

Dans ce même texte, Lacan explique que la morale de Sade est l’application logique des principes kantiens. Chez Sade, le bourreau doit aussi agir sans sentiment, en ne visant que la jouissance de sa toute-puissance, ce qui est tout à fait compatible avec la structure d’une morale kantienne.

Donc Kant pose les principes d’une loi pour elle-même, toute-puissante et sans sujet ; et Sade met concrètement en application ce principe en proposant une doctrine où la toute-puissance du bourreau est une fin en soi.

On retrouve la même logique dans la morale du groupe fusionné. Leur souverain bien repose sur une fusion totale et ils sont, comme le dit un personnage, poussés par cet impératif biologique. Aucun désir ni sujet n’intervient ici, si ce n’est une morale universelle qui s’impose comme seul discours de vérité.

Finalement, Lacan proposera dans le le Séminaire, Livre VII une « éthique du désir » pouvant se substituer à la morale universelle. L’idée n’est alors plus de chercher le bien de tous, mais d’être fidèle à son désir, quitte à en assumer la tragédie. Cela rejoint la dernière scène de la première saison de la série où Carol, fidèle à sa volonté de ne pas fusionner, préfère apparemment déclencher une guerre nucléaire. Allant au bout de son désir, elle assume les conséquences tragiques de son choix.

Maxime Parola ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.