18.02.2026 à 17:02

L’enseignement agricole, un objet politique mal identifié

Texte intégral (1720 mots)

Face aux urgences environnementales et au renouvellement des générations dans leur secteur, les lycées agricoles sont traversés par un certain nombre de tensions. Mais loin d’être de simples instruments des politiques agricoles, ils sont pris aussi dans des enjeux de socialisation et de professionnalisation des jeunes qui en font des espaces complexes. Quelques explications à l’occasion du Salon de l’agriculture de Paris qui débute le 21 février, porte de Versailles.

Conjuguée à la montée en puissance des enjeux environnementaux dans l’espace public, la question du renouvellement des métiers agricoles (dont les professionnels sont de plus en plus vieillissants) renforce l’attention portée aux conditions de formation des nouveaux entrants dans ces métiers.

Objet politique mal identifié, l’enseignement agricole comprend une majorité d’établissements privés et accueille également des publics visant d’autres secteurs, notamment les services aux personnes.

À lire aussi : Les élèves des lycées agricoles sont-ils hostiles à l’agroécologie ?

L’enseignement agricole a toujours été traversé par des tensions liées aux orientations des politiques agricoles, à la place laissée aux formations non agricoles et à la présence des organisations agricoles dans sa gestion. Ces tensions sont d’autant plus vives dans ce contexte de renouvellement des générations.

Cet espace d’enseignement est traversé par des logiques plurielles, parfois concurrentes, qui excèdent sa seule inscription dans la politique agricole. Il importe de les regarder de plus près pour dépasser une lecture réductrice qui en ferait un simple instrument des organisations professionnelles agricoles.

Un outil au service de la politique agricole

Depuis les mesures en faveur du développement de l’agroécologie dans l’enseignement agricole au début des années 2010, de nombreux dispositifs ont été mis en œuvre pour accompagner les publics en formation vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement. Les lycées agricoles disposent désormais de référents parmi les enseignants, chargés d’accompagner cette politique.

Les changements portent principalement sur les exploitations et les ateliers technologiques, pensés comme des terrains d’expérimentation des pratiques agroécologiques. Mais cela provoque des réticences, voire des résistances, chez une partie des publics, car ces évolutions viennent bousculer les pratiques professionnelles au sein des familles.

En même temps, ces évolutions contribuent à attirer l’attention sur les freins au développement de l’agroécologie, principalement situés dans la gouvernance de l’enseignement agricole et dans la présence des organisations professionnelles. Les interventions de celles-ci dans les établissements sont de plus en plus décriées par les acteurs de l’enseignement agricole, qui revendiquent leur autonomie.

Dans une école forestière en Corrèze, la direction a renoncé à organiser une projection-débat autour d’un film sur les loups en raison de la pression exercée par la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) et par les Jeunes Agriculteurs (JA), ce qui a donné lieu à des protestations de la part des enseignants. En Bretagne, une enquête a révélé le poids de ces organisations dans la gestion des lycées agricoles privés.

Ces controverses ne relèvent pas seulement de désaccords techniques ; elles traduisent des conceptions divergentes des métiers agricoles et du rôle que doit jouer l’enseignement dans la transformation du modèle productif. Les principes de l’agroécologie ne sont pas appliqués partout de la même façon : ils s’articulent avec des formations ayant des histoires différentes, avec des publics hétérogènes et dans des contextes où les organisations professionnelles n’ont pas le même poids.

Ainsi, certains établissements apparaissent comme des « forces motrices », comme la Bergerie nationale de Rambouillet ou certaines formations pour adultes, notamment les brevets professionnels de responsable d’entreprise agricole. Engagés dans des changements de mode de vie, leurs publics sont plus investis dans des démarches visant à réduire l’usage des intrants chimiques et à repenser la place de l’agriculture dans les écosystèmes.

À l’inverse, d’autres formations en machinisme agricole impliquent plutôt un renforcement de l’usage des outils et des capteurs numériques afin de lutter contre les gaspillages d’intrants et d’eau. Elles tendent ainsi à favoriser le maintien de la dépendance à l’égard de l’agro-industrie, sans remettre en cause le rapport d’exploitation du vivant induit par certaines activités agricoles.

Un rôle de médiation entre les élèves et la société

L’enseignement agricole ne se limite cependant pas à un outil au service de la politique agricole ; il constitue en réalité un champ relativement autonome, c’est-à-dire doté de logiques propres. Cette autonomie relative ne signifie pas indépendance totale, mais renvoie à la capacité de l’institution à produire ses propres normes pédagogiques, qui peuvent être en décalage avec les attentes des organisations professionnelles.

Dans les années 1960, lorsque cet enseignement est passé sous l’unique tutelle du ministère de l’agriculture, il s’est constitué en cherchant à se démarquer de l’éducation nationale. L’ambition était de fonder un « nouvel ordre scolaire » : les lycées agricoles n’accueillent pas seulement un public spécifique (historiquement les enfants d’agriculteurs, aujourd’hui minoritaires), mais proposent également des modalités différentes de la relation pédagogique et des modes de circulation des savoirs.

Parmi ses spécificités, on peut souligner l’existence d’une discipline, l’éducation socioculturelle, célébrée en 2025 à l’occasion de son soixantième anniversaire, et qui s’est constituée comme un espace de médiation, orienté vers l’investissement culturel.

Visant notamment la réflexion sur le rapport au vivant dans le cadre de l’enseignement de l’agroécologie et l’apprentissage des compétences psychosociales, elle témoigne d’une recherche de désenclavement des lycées agricoles.

Cette politique est tout de même aujourd’hui fragilisée par les coupes budgétaires, qui réduisent les marges d’action et les projets des professeurs d’éducation socioculturelle. Hostiles à cette dimension, certaines organisations professionnelles ont défendu au contraire une approche de l’enseignement agricole limitée à son seul rôle de professionnalisation.

Cette opposition révèle une tension entre une définition étroite de la formation agricole et une conception plus large, portée par le ministère de l’agriculture et par les agents de l’enseignement agricole, intégrant des objectifs culturels et citoyens.

Un rôle de remobilisation scolaire

L’enseignement agricole joue également un rôle de remobilisation scolaire pour des élèves ayant rencontré des difficultés d’apprentissage au collège, en particulier ceux qui entrent en classe de quatrième en lycée agricole et ceux qui s’orientent vers les maisons familiales rurales (MFR). Dans ces MFR, où les élèves passent environ la moitié du temps en entreprise et l’autre en centre de formation, sont valorisés des savoirs pratiques, manuels et professionnels, qui leur permettent de retrouver des situations de réussite et de reconnaissance.

À lire aussi : Lycées agricoles : quelle place pour les filles ?

Cette remobilisation s’appuie sur les expériences des élèves en dehors de l’école, valorisées par les enseignants. Par exemple, pour Gaëlle, enseignante en aménagements paysagers, ses élèves souhaitent travailler en extérieur, car ils sont passionnés par le travail sur les machines. Ils demandent davantage d’heures de travaux pratiques. Ce qui est important pour eux, c’est de pouvoir commencer un travail et d’en observer le produit une fois achevé. Cette passion permet d’établir une relation de confiance et de proximité avec les élèves.

Dans une enquête, les descriptions des publics de l’agroéquipement faites par les professeurs de l’enseignement agricole présentent les élèves de cette filière comme ayant été orientés à la suite de difficultés d’apprentissage. L’expérience en lycée agricole peut alors être appréhendée comme exerçant une fonction de réparation symbolique et scolaire, en reconfigurant le rapport des élèves aux savoirs et à l’institution scolaire, comparable à celle exercée par la formation en lycée professionnel.

Ainsi, l’enseignement agricole trouve sa justification, d’une certaine façon, dans les insuffisances de l’éducation nationale qui ne parvient pas à prendre en charge la totalité des élèves en difficulté dans les apprentissages au collège.

Joachim Benet Rivière ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

18.02.2026 à 17:00

Pollutions chimiques et emprise des acteurs industriels : les limites d’une approche centrée sur les conflits d’intérêts

Texte intégral (2501 mots)

La critique des relations entre les industriels et l’État se concentre souvent sur la question des conflits d’intérêts. Une réflexion approfondie s’impose pour mieux comprendre les liens entre les industriels et les décideurs politiques, et leurs influences sur la production des réglementations.

La régulation des produits chimiques illustre la complexité des liens entre la science et la décision publique. Ces dernières années, les controverses autour du glyphosate ou de la contamination généralisée de différents milieux – dont les eaux potables – par les PFAS (substances per et polyfluoroalkyles, plus connues sous le nom de « polluants éternels ») ont illustré le poids des industries dans la régulation des substances qu’elles commercialisent.

Les révélations issues des Monsanto Papers (des documents confidentiels de la firme rendus publics en 2017 au cours d’une procédure judiciaire en Californie) ont mis en évidence différentes stratégies de Monsanto dans ce sens. Ces documents révèlent notamment le travail de ghostwriting développé par la firme : des scientifiques reconnus ont signé des articles rédigés par des salariés ou des consultants travaillant pour Monsanto, avec pour seul objectif de semer le doute sur la toxicité de leur molécule. Dans le cas des PFAS, des procès aux États-Unis et les tentatives actuelles de restriction de ces substances en Europe illustrent la manière dont l’industrie est parvenue à cacher les données de toxicité sur cette famille de milliers de composés et se mobilise aujourd’hui pour en maintenir leurs « usages essentiels ».

De l’agnotologie

La capacité de l’industrie à produire, mobiliser ou cacher certaines données scientifiques fait l’objet de travaux réguliers relevant du champ aujourd’hui désigné comme la sociologie de l’ignorance, ou agnotologie. Ce courant de recherche s’est notamment structuré à partir du cas de l’industrie du tabac et son rôle dans la production de connaissances entretenant le doute sur la toxicité de leurs produits. Au-delà de cette seule production d’ignorance, de nombreux travaux récents en sciences sociales ont souligné l’emprise des industries sur la production des savoirs, la mise en œuvre des expertises et les modalités de l’action publique.

Pour autant, en termes de réponse publique, cet enjeu est souvent réduit à des dérives individuelles ou des dysfonctionnements ponctuels. Ainsi, une des principales réponses des pouvoirs publics a été de gérer les situations de « conflit d’intérêts » notamment en mettant en place des déclarations obligatoires des liens d’intérêt des experts. Cet article propose d’interroger les raisons de la problématisation de l’influence des acteurs économiques en termes de conflits d’intérêts et de réfléchir à ses limites dans le contexte de la régulation des produits chimiques.

À lire aussi : Conversation avec Laurent Chambaud : Santé et fake news, les liaisons dangereuses

Quand les intérêts économiques priment

Pour le sociologue Boris Hauray qui a conduit un important travail sur la trajectoire de cette catégorie sociale, la catégorie de conflit d’intérêts vise, « dans sa définition dominante, des situations dans lesquelles les jugements ou les actions d’un professionnel concernant son intérêt premier (notamment soigner son patient, produire des savoirs ou des expertises valides, prendre des décisions de santé publique) risquent d’être indûment influencés par un intérêt qualifié de second (le plus souvent des gains ou des relations financières ». Elle constitue aujourd’hui l’un des principaux modes de problématisation de l’influence des intérêts économiques sur les savoirs et les politiques dans de nombreux secteurs, notamment dans ceux qui concernent la santé et l’environnement.

Au cours des dernières décennies, des déclarations des liens d’intérêts obligatoires ont été mises en place de manière progressive dans différents contextes. Cela a d’abord été le cas dans les revues médicales (le prestigieux New England Journal of Medicine est le premier, en 1984), mais il a fallu attendre 15 à 20 ans pour que des revues du champ de la toxicologie les mettent en place, de manière parfois minimaliste. Annual Review of Pharmacology & Toxicoly s’y engage progressivement au début des années 2000 et la tristement célèbre Regulatory Toxicology and Pharmacology s’y plie en 2003, en réaction directe à la révélation des liens entre l’éditeur Gio Batta Gori et le Tobacco Institute. Les agences réglementaires françaises et européennes créées à partir du milieu des années 1990 imposent quant à elles aux experts qu’elles sollicitent de remplir des « déclarations publiques d’intérêts » (declaration of interest), qu’on connaît sous l’acronyme de DPI.

Liens individuels ou emprise structurelle ?

Ces dispositifs de déclaration des conflits d’intérêts sont utiles mais présentent aussi certaines limites. Ils permettent de pointer un type de problème (les liens financiers entre des industries des secteurs concernés et des auteurs ou des experts) et de le rendre « gérable ».

En même temps, ils font l’objet de raffinements parfois controversés : un lien d’intérêt constitue-t-il forcément un conflit d’intérêts ? Comment justifier que les déclarations d’intérêts européennes couvrent les cinq dernières années de l’activité d’un expert, alors que l’interdiction de siéger dans des comités d’experts (la « cooling-off period ») est souvent limitée aux deux dernières années ? Surtout, la catégorie de conflit d’intérêts tend à réduire l’influence industrielle à des liens d’intérêts financiers individuels. Celle-ci est au contraire multiforme : des travaux conduits sur un secteur proche, celui du médicament, parlent de “corruption institutionnelle” pour qualifier le caractère structurel de cette emprise.

Des réglementations conçues avec les acteurs économiques

De nombreuses recherches en sciences sociales ont montré que l’influence d’acteurs économiques, de l’industrie chimique notamment, ne se limite pas à ces relations individuelles entre certains individus et des industries. Si l’on prend le cas des réglementations chimiques, l’influence industrielle intervient bien en amont du processus d’expertise, y compris dans la conception même des textes de lois que les experts contribuent à mettre en œuvre.

Cela n’a rien de nouveau : dans les années 1970, l’industrie chimique américaine (via notamment la Manufacturing Chemists Association, MCA) se mobilisait déjà massivement pour limiter la portée du Toxic Substances Control Act de 1976, l’une des premières lois pour réglementer les substances chimiques quelle que soit leur source. Au point que certains des négociateurs industriels de l’époque décrivent le résultat comme amputé de ses ambitions, et comme une torture pour ceux qui la pratiquent.

Co-écriture avec le syndicat de la chimie

Plus récemment, c’est la même dynamique de co-construction qui a conduit les autorités à co-construire les procédures de la réglementation chimique européenne avec l’industrie. À la fin des années 1990, le projet de règlement européen sur l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques (connu sous l’acronyme REACH) était présenté par ses promoteurs comme révolutionnaire.

Très vite, le Conseil européen de l’industrie chimique (CEFIC), la principale organisation de représentation du secteur de chimie, écarte l’éventualité que l’enregistrement puisse concerner les substances commercialisées à moins d’une tonne par an, là où ce seuil était fixé à dix kilogrammes pour les substances existantes, excluant de facto de nombreux composés du champ d’application. Sur une autre procédure, l’autorisation, le CEFIC obtient que des substances puissent être maintenues sur le marché pour des raisons économiques, même quand leurs risques sont mal maîtrisés. Cette proposition sera inscrite dans le livre blanc de 2001 et maintenue dans le texte adopté en 2006.

À lire aussi : Comment fonctionne Reach, règlement européen qui encadre les substances chimiques ?

Multiplication des cas particuliers

Pour limiter la portée des procédures, l’industrie chimique a fait en sorte que ces dernières permettent de multiplier les cas particuliers et les dérogations, via la création de nombreuses exceptions d’usages. Autrement dit, une substance peut être soumise à des mesures réglementaires contraignantes mais certains de ses usages peuvent être maintenus. Cela a par exemple été le cas pour trois des phtalates les plus utilisés (DEHP, DBP et BBP) en Europe, voués à disparaître mais dont certains usages ont pu être conservés, via la demande d’autorisations individuelles.

Certains usages sont par ailleurs exclus statutairement, comme les « articles » importés qui contiendraient des substances interdites en Europe. Cette concession a elle aussi été obtenue par l’industrie chimique et des pays producteurs/importateurs qui menaçaient d’attaquer Bruxelles devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pour création de barrières techniques au commerce.

Qui possède les données ?

Les réglementations ont aussi des effets sur les modalités de conduite de l’expertise et les données sur lesquelles elle se base. La grande innovation censément apportée par REACH est l’obligation faite aux entreprises de fournir des données aux autorités pour obtenir la mise sur le marché d’une substance. C’est le précepte bien connu : « No data, no market. »

Or, au-delà des assouplissements obtenus suivant le tonnage des produits, les obligations de transmission de données restent relativement limitées. Elles conduisent ainsi à limiter les données disponibles pour les acteurs de la régulation à celles transmises par l’industrie, faute de moyens suffisants pour une expertise indépendante sur les dizaines de milliers de produits chimiques en circulation. Cette limitation est par exemple visible dans le fait que les industriels n’ont à transmettre que le résumé des études qu’ils ont menées et non l’intégralité de leurs articles. Or les résumés peuvent parfois donner une représentation trompeuse des résultats de l’étude.

Produire des études « sur mesure »

L’observation du travail des experts montre aussi à quel point les données industrielles jouent un rôle décisif dans leur travail. La définition de certains seuils comme les valeurs limites d’exposition professionnelle permet de l’observer au plus près. La fixation d’une valeur limite relativement basse pour le formaldéhyde par un comité d’experts européen a été contestée par l’industrie, laquelle a financé et conduit une étude ad hoc dans le but d’augmenter la valeur maximale d’exposition pour les travailleurs.

Cette étude a été au centre des discussions de ce comité d’expert. Malgré les critiques méthodologiques formulées, elle a fortement contribué à limiter le cadre des discussions et réduit les options possibles pour fixer cette nouvelle valeur, qui a alors été augmentée par les experts en l’absence d’autres solutions disponibles. Le cas de cette étude, qui n’apparaît pourtant que parmi des dizaines d’autres dans le rapport final des experts, montre non seulement la capacité de veille de l’industrie (en mesure d’anticiper et de peser sur l’agenda de ce comité d’experts) mais aussi celle de mobiliser des ressources financières et humaines pour financer et mettre en œuvre une expérimentation coûteuse.

Ces différents exemples montrent que la question de l’influence de l’industrie chimique dépasse largement celle des conflits d’intérêts définis de façon individuelle. Derrière ces dispositifs de déclaration des liens d’intérêt qui donnent l’illusion du contrôle, c’est une dépendance structurelle aux règles négociées avec l’industrie et aux données produites par elle qui continue de façonner la régulation. Penser une véritable indépendance de l’expertise suppose donc de prendre plus directement en compte les rapports de pouvoir entre acteurs économiques, scientifiques et liés à la régulation, et de poser cette question sous un angle qui ne se limite pas aux individus.

Cet article fait partie du dossier « Politique publique : la science a-t-elle une voix ? » réalisé par Dauphine Éclairages, le média scientifique en ligne de l’Université Paris Dauphine – PSL.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

16.02.2026 à 17:01

Faut-il encore faire des pesticides l’alpha et l’oméga de la protection des cultures ? Les exemples du Brésil et de la France

Texte intégral (2771 mots)

Si les pesticides ont longtemps assuré la protection des cultures, leurs effets délétères sont aujourd’hui largement documentés. Réduire cette dépendance est devenu une urgence sanitaire, environnementale et économique. Les stratégies de lutte contre les ravageurs intègrent aujourd’hui de nouvelles techniques innovantes. L’analyse de la situation en France et au Brésil livre un éclairage croisé sur cette question.

La protection des cultures est un enjeu majeur pour l’agriculture et pour la société au sens large. Elle permet de garantir une production suffisante en qualité et en quantité, tout en assurant des revenus à tous les acteurs des chaînes d’approvisionnement, des agriculteurs aux distributeurs.

Au cours des dernières décennies, la protection des cultures a reposé sur l’efficacité des pesticides de façon accrue. Dans le même temps, leurs effets négatifs sur la santé humaine, sur la qualité de l’eau, de l’air et sur la biodiversité sont de mieux en mieux documentés. Au plan économique, ces effets peuvent être considérés comme des coûts cachés pour la société. De plus, ces effets négatifs privent les agriculteurs de services écosystémiques précieux rendus par des sols en bonne santé.

À l’échelle mondiale, le recours aux pesticides peut également virer au casse-tête géopolitique, en fonction des pays où ils sont autorisés ou interdits. L’accord UE-Mercosur a récemment illustré les tensions que peuvent susciter des importations de produits traités avec des pesticides interdits dans les pays membres de l’Union européenne (UE), créant, de fait, des distorsions de concurrence entre les États.

Il apparaît donc urgent de façonner la protection des cultures de façon à alléger la dépendance des systèmes agricoles envers ces produits. Et si on adoptait un nouveau paradigme pour la protection des cultures, notamment inspiré par l’agroécologie et tenant davantage compte des nouveaux risques climatiques ? Des regards croisés sur la situation en France et au Brésil peuvent éclairer la question.

Mieux vaut prévenir que guérir

La lutte intégrée (ou protection intégrée) des cultures est un concept riche, établi depuis les années 1970. L’idée est de combiner des exigences écologiques, économiques et sanitaires.

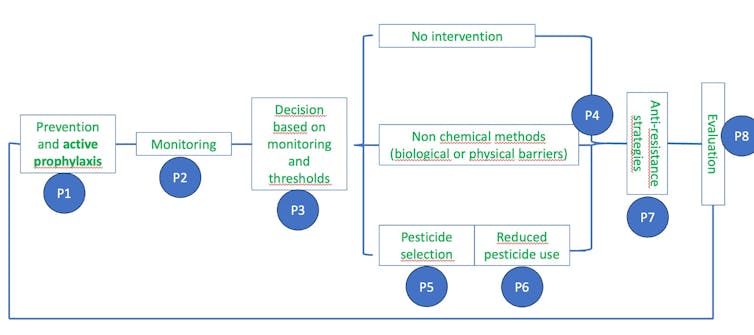

Dans l’UE, la règle est de n’utiliser de produits chimiques phytopharmaceutiques qu’à la dose la plus faible possible (principes 5 et 6 du schéma ci-dessous) pour maintenir la présence des organismes nuisibles en dessous d’un seuil où les dommages ou pertes économiques deviennent inacceptables à court terme pour l’agriculteur. Pour limiter l’usage et l'impact de ces pesticides, il est donc essentiel d’enrichir la liste des alternatives aux pesticides (principe 4).

Cette approche implique qu’il est préférable d’agir en amont (principe 1) en mettant l’accent sur la prévention pour réduire au minimum la pression des maladies et des insectes. C’est une stratégie comparable à celle mobilisée en santé humaine, où il est recommandé d’avoir une hygiène de vie appropriée (sport, régime équilibré…) ou de se vacciner pour réduire le risque de maladies.

Cette stratégie de prophylaxie peut devenir active si, au cours de ses actions sur les cultures, l’agriculteur cherche à réduire le nombre de ravageurs. En diversifiant les moyens de lutte, cette stratégie permet également de limiter l’émergence de résistances chez les ravageurs. En effet, ces résistances apparaissent d’autant plus vite que les stratégies sont peu diversifiées.

L’utilisation de cultures de couverture, par exemple, est intéressante pour occuper l’espace au sol et éviter l’installation de mauvaises herbes. C’est d’autant plus pertinent dans les systèmes agricoles tropicaux, où la pression de sélection naturelle est plus élevée du fait des conditions de chaleur et d’humidité, et où ces résistances ont donc tendance à apparaître plus rapidement.

Associées à d’autres stratégies de gestion, les cultures de couverture sont donc un élément clé pour améliorer à la fois la qualité des sols, la productivité et la durabilité des systèmes agricoles.

À lire aussi : Les sols aussi émettent des gaz à effet de serre, et les pratiques agricoles font la différence

Microbiote végétal, paysages olfactifs… de nouveaux leviers

De nouvelles techniques innovantes ont vu le jour depuis la mise en place de ce paradigme.

L’une des plus connues s’appuie sur l’agroécologie et la diversification des cultures, et mobilise des services écosystémiques largement documentés par la recherche. Cela peut par exemple passer, au Brésil, par des rotations plus longues, des cultures en mélanges, ou encore par des cultures intermédiaires de maïs, sorgho, mil ou sésame pour optimiser la culture du soja.

La sélection variétale est un autre levier crucial pour améliorer la valeur agronomique des cultures. La recherche de résistances génétiques aux champignons, aux virus et, dans une moindre mesure, aux bactéries et aux insectes, a été – et est toujours au cœur – des programmes de sélection.

Demain, cette approche pourra bénéficier des progrès réalisés dans le domaine de l’édition génétique : il est ainsi envisageable de stimuler, chez l’espèce cultivée, des gènes de résistance actifs chez des espèces étroitement apparentées, ou d’en réactiver d’autres qui auraient été contournés pendant l’évolution. Cela pose évidemment de nouvelles questions (propriété intellectuelle, cadre éthique, etc.) à ne pas sous-estimer.

Au cours des dernières années, l’existence d'un microbiote végétal a aussi été mise en évidence sur les graines, les feuilles, les racines et même à l’intérieur des tissus végétaux. Ces microbiotes jouent un rôle clé dans la nutrition des plantes, en facilitant l’échange de nutriments avec le sol, et dans leur protection contre les bioagresseurs. Il s’agit d’une perspective intéressante pour développer des solutions de biocontrôle alternatives aux pesticides.

À lire aussi : Les plantes aussi ont un microbiote – pourrait-on s’en servir pour se passer de phytosanitaires ?

Poursuivons avec les composés organiques volatils (COV) émis dans l’environnement, qui conditionnent le comportement des insectes (recherche alimentaire ou de partenaires sexuels, par exemple). Ces signaux olfactifs sont un nouvel axe de recherche pour lutter contre les ravageurs.

Cette stratégie a l’avantage de présenter peu d’effets indésirables, car les COV sont très spécifiques. Ils peuvent par exemple être utilisés pour induire une confusion sexuelle qui limite la reproduction d’une espèce particulière d’insectes, les attirer dans un piège voire les éliminer grâce à un gel contenant les COV et un insecticide qui sera dès lors utilisé en très faible quantité par rapport à une application classique.

À lire aussi : Protéger les cultures sans pesticides grâce au langage olfactif des plantes

Ces stratégies de prévention en amont doivent, bien sûr, être pensées à l’échelle du paysage et être coordonnées entre les acteurs d’une zone géographique. Elles peuvent enfin être combinées à un dépistage plus précis des potentielles proliférations. Grâce aux outils de surveillance et d’aide à la décision (principes 2 et 3), on peut ainsi adapter la solution curative à mobiliser le cas échéant.

Une telle transition requiert un niveau élevé de coordination entre tous les acteurs du système agricole. Et ceci à tous les niveaux, des agriculteurs aux chaînes d’approvisionnement. Actuellement, près de 80 % des mesures mises en œuvre dans les plans d’action nationaux ciblent directement les agriculteurs. Les politiques publiques pourraient, à cet égard, mieux répartir l’effort de transition. La protection des cultures n’est pas seulement une question pour les agriculteurs : c’est un bien commun pour la société au sens large.

À lire aussi : Pesticides : les alternatives existent, mais les acteurs sont-ils prêts à se remettre en cause ?

Ce que disent les chiffres au Brésil et en France

La comparaison entre le Brésil et la France, situés dans des climats différents et avec des contextes sociopolitiques différents, est, à cet égard, instructive.

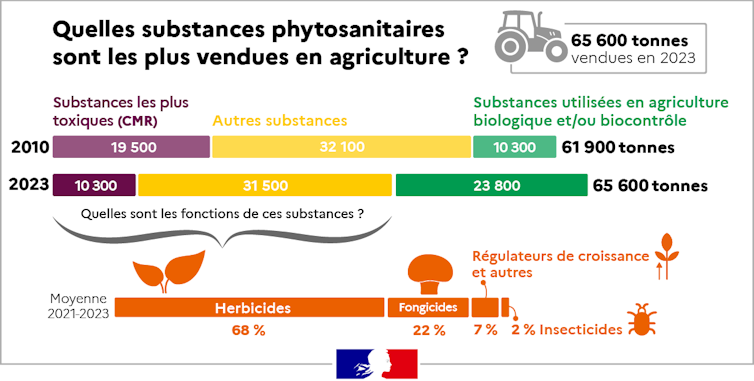

En France, au cours des quinze dernières années, les produits utilisés en protection des cultures ont fortement évolué, sous le triple effet de la réglementation encadrant le retrait de substances actives, en particulier les cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques (CMR), des politiques publiques (plans Écophyto notamment) et de l’innovation. On utilise désormais moins de CMR et davantage de produits utilisables en agriculture biologique et/ou basés sur le biocontrôle.

Au Brésil, les ventes de pesticides (hors produits autorisés en agriculture bio et pour le biocontrôle) s’élevaient encore à 755 400 tonnes en 2023 – dont près de 50 % de glyphosate, un chiffre en timide baisse de 5,6 % par rapport à 2022.

Or, la France utilise actuellement 2,9 kg de substances actives par hectare de surface ensemencée, contre 7,78 pour le Brésil. Ces différences s’expliquent en partie par les surfaces agricoles cultivées (hors prairies) : 14 millions d’hectares pour la France, contre 97 pour le Brésil. Il faut aussi tenir compte du fait que la plupart des terres cultivées au Brésil donnent lieu à deux cultures par an, ce qui est plus rare en France.

Toutefois, le secteur des « biointrants » (produits d’origine naturelle ou organismes vivants) progresse rapidement au Brésil, qui les utilise depuis les années 1960. Ce marché s’est établi plus tardivement en France mais progresse également rapidement. Les biointrants peuvent être utilisés en agriculture biologique ou, dans certains cas, combinés à des pesticides dans le cadre des programmes de lutte intégrée contre les ravageurs, que l’on a présentés plus haut.

À l’échelle mondiale, le marché des agents de biocontrôle et des biostimulants (intrants biosourcés permettant d’améliorer les productions végétales) était, en 2025, estimé à 11 milliards de dollars (9,2 milliards d’euros), dont 7 milliards (5,9 milliards d’euros) pour le biocontrôle, avec des taux de croissance annuels estimés de 10,5 à 15,6 % (selon les secteurs) jusqu’en 2035. En 2035, ce marché pourrait atteindre environ 41 milliards de dollars (34,5 milliards d’euros), dont 30 milliards (25,2 milliards d’euros) pour le biocontrôle.

La mobilisation de la prophylaxie et les nouvelles options de biocontrôle seront-elles de nature à remettre en cause l’omniprésence des pesticides ?

Cet article est publié dans le cadre de la Conférence FARM 2026 – Repenser la protection des cultures : agir collectivement pour le vivant, qui se tient le 17 février 2026 à la Cité internationale universitaire de Paris et dont The Conversation France est partenaire.

Christian Huyghe a reçu des financements de l'ANR et de l'Union européenne (H2020, Life-PLP, COST action).

Decio Karam est membre de Association Brésilienne du Maïs et du Sorgho, ; Conseil Scientifique de l’Agriculture Durable (CCAS)

15.02.2026 à 17:02

L’espace au service du climat : comment exploiter l’extraordinaire masse de données fournies par les satellites ?

Texte intégral (2192 mots)

La somme d’informations que nous transmettent les satellites sur notre planète est colossale. Aujourd’hui, le défi est d’obtenir des données de meilleure qualité encore, et surtout de les faire parvenir jusqu’aux décideurs sous une forme utile et exploitable.

Depuis quarante ans, les données d’observation de la Terre se sont imposées comme l’un des outils les plus puissants pour mieux comprendre notre planète et suivre les effets de nos actions pour la préserver. Longtemps réservée aux chercheurs et aux agences spatiales, elle irrigue désormais l’action publique, l’économie et les aspects de politique de défense nationale. Mais cette richesse de données exceptionnelles reste largement sous-exploitée, notamment du côté des décideurs publics. Nous disposons d’un trésor dont nous ne tirons pas encore tout le potentiel pour éclairer les décisions ou accélérer la transition écologique.

Chaque jour, les satellites d’agences nationales, dont ceux opérés par le Centre national d’études spatiales (Cnes), ceux du programme européen Copernicus ou encore ceux des constellations commerciales observent la Terre. Ils produisent une somme gigantesque d’informations : températures de surface, concentrations de gaz, humidité des sols, couverture par la végétation, hauteur des vagues, courants marins… La liste est longue, il pleut littéralement de la donnée. La force de ces données ne réside pas seulement dans la quantité, mais surtout dans leur capacité à couvrir de façon homogène l’ensemble de la planète, y compris les zones les plus difficiles d’accès. L’espace se met donc au service de l’adaptation au changement climatique et les données d’observation de la terre deviennent un outil de décision pour mieux comprendre, agir et anticiper.

Les satellites offrent un niveau d’objectivité rare : ils observent tout, partout, sans être influencés par les frontières administratives ou les intérêts locaux. Alors que les données terrestres peuvent être fragmentées ou hétérogènes, les satellites offrent une mesure fiable, continue, homogène et donc comparable d’un pays à l’autre. Ensuite, les progrès technologiques ont permis des évolutions rapides : une résolution améliorée, une fréquence d’observation accrue, des capteurs de différentes natures. Autrefois on était seulement capable de prendre une photographie par mois, alors qu’aujourd’hui, la surveillance est quasi permanente. Depuis l’espace, nous obtenons une vision factuelle, indépendante et systématique du monde.

De nombreuses applications pour les données satellitaires

La donnée d’observation de la Terre soutient les politiques publiques en irriguant déjà une multitude de domaines. Concernant la sécurité alimentaire et la gestion des ressources en eaux, les satellites apportent des informations sur le stress hydrique pour anticiper des épisodes de sécheresse et ainsi mieux gérer les pratiques d’irrigation, mais également quant au suivi de la croissance des cultures ou pour estimer les rendements agricoles.

Ils aident également à gérer les risques naturels en fournissant une surveillance des zones à risque pour le suivi des incendies, notamment des mégafeux, ou des inondations. Ils permettent de dresser des cartographies entre avant et après les catastrophes naturelles pour aider l’intervention des secours et soutenir la reconstruction de l’écosystème endommagé. Le suivi par satellite permet également le suivi de la santé des arbres et de la déforestation, des zones côtières et de l’état des zones humides.

Enfin, l’observation depuis l’espace permet de mesurer les émissions de gaz à effet de serre. À l’heure actuelle, les inventaires nationaux, basés sur des modèles statistiques ou des estimations, sont trop lents pour réagir face à la rapidité de la crise climatique, puisqu’on constate un décalage de plusieurs années (entre deux à quatre ans) entre l’émission réelle et la donnée officielle. Dans un contexte où les décisions doivent être rapides, ce délai est problématique. En observant la composition de l’atmosphère, les satellites peuvent détecter les panaches de méthane et de CO2 quasiment en temps réel. Ils identifient ainsi des fuites ou des anomalies localisées qui échappent parfois totalement aux inventaires classiques.

D’autres acteurs peuvent bénéficier des informations issues des satellites, pour orienter les politiques publiques en termes d’aménagement du territoire, notamment par l’observation des îlots de chaleur urbains, la mesure de la qualité de l’air ou bien la planification d’actions de verdissements des zones et espaces urbains.

Après avoir produit de la donnée, réussir à la valoriser

Les données d’observation de la terre s’inscrivent donc dans plusieurs domaines en dotant les décideurs publics d’un outil transversal diagnostiquant notre planète de manière continue, précise et à des échelles locales, régionales ou mondiales. C’est là que se joue l’un des défis majeurs : rendre ces outils accessibles aux acteurs publics, aux élus, et aussi aux entreprises et aux citoyens. Les plates-formes de visualisation et les services d’analyse qui émergent aujourd’hui répondent à ce besoin en traduisant la complexité scientifique en informations compréhensibles, opérationnelles, et donc à terme en actions.

Cependant, malgré leur potentiel considérable ainsi que leur qualité et leur performance opérationnelle déjà démontrée, les données spatiales peinent à trouver leur place au sein des administrations et des entreprises. En effet, il s’agit d’un univers technique complexe. Les données brutes sont massives, spécialisées, souvent difficiles à interpréter. Leur analyse requiert des expertises précises : traitement d’images satellitaires, science des données, modélisation atmosphérique…

Nous observons donc un gouffre entre l’accès de plus en plus facilité aux données d’observation de la Terre et la capacité à les utiliser en toute confiance en l’intégrant dans les chaînes de prise de décisions. Même si la majorité des données est ouverte et gratuite, cela ne suffit pas. Il faut des plates-formes, des services, des outils visuels pour les rendre intelligibles, avec des interfaces pensées pour le suivi d’une application de politique publique. Les élus, à titre d’exemple, n’ont pas vocation à manipuler des gigaoctets de données, ils ont besoin de visualisations simples, d’indicateurs synthétiques, de cartographies claires. L’expertise doit précéder pour interpréter les données et les rendre véritablement utiles pour les décideurs.

Combiner les données dans des outils clairs et pratiques

Pour déverrouiller ces usages, plusieurs leviers se développent. Il s’agit, entre autres, de croiser des données de natures différentes. Cette combinaison permet de fournir des informations fondées sur les données d’observation de la Terre directement exploitables, plus fiables, plus interprétables et mieux contextualisées au besoin de l’utilisateur.

Les données d’observation de la Terre changent la donne en offrant la capacité de voir notre planète autrement. L’observation spatiale ne résoudra pas d’elle-même la crise climatique mais, combinée à d’autres sources de données, elle apporte quelque chose d’essentiel : une vision objective, continue, indépendante et globale de l’état de la planète. Ces informations sont devenues indispensables aux collectivités qui doivent désormais anticiper, et non seulement réagir.

Les données d’observation de la Terre permettent de mesurer plus vite, comprendre plus finement et décider plus efficacement, dès lors que l’information qui en découle est accessible, lisible et traduite en indicateurs exploitables. Notre rôle au Cnes est de valoriser ces données pour leur donner du sens et en faire un levier d’action. Parmi les applications les plus prometteuses et stratégiques liées à l’adaptation au changement climatique dans les politiques publiques, il ressort que l’enjeu n’est pas seulement de mesurer, mais de mesurer plus vite et plus précisément, pour mieux anticiper.

Carine Saüt ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

13.02.2026 à 12:41

Aux États-Unis, les vents du « backlash » climatique redoublent d’intensité

Texte intégral (2055 mots)

Le président Trump a annoncé l’abrogation de l’Endangerment Finding, un texte de l’Agence environnementale américaine (EPA) à la base de toutes les régulations fédérales concernant les émissions de gaz à effet de serre (GES) du pays. Après le retrait de l’accord de Paris et des institutions internationales traitant du climat, c’est un renforcement du backlash climatique qui souffle sur les États-Unis.

L’abrogation de l’Endangerment Finding (qu’on peut traduire par « constat de mise en danger »), annoncée depuis la Maison-Blanche, le 12 février 2026, marque un retour en arrière de près de vingt ans.

Ce texte de l’EPA réunit en effet les éléments scientifiques permettant l’application d’une décision de la Cour suprême des États-Unis datant de 2007, qui appelait l’Agence environnementale américaine (EPA) à inclure les six principaux gaz à effet de serre parmi les rejets atmosphériques qu’elle a mission de réguler.

Nouvelle illustration du backlash climatique de l’Amérique trumpienne, cette abrogation promet de multiples contentieux juridiques qui remonteront sans doute jusqu’à la Cour suprême, dont la décision de 2007 n’a pas été abrogée.

À lire aussi : La réélection de Donald Trump : quelles implications pour les politiques climatiques ?

Aux origines du « backlash »

Titre d’un livre de Susan Faludi paru en 1991, l’expression « backlash » a connu son heure de gloire aux États-Unis dans les années 1990. Elle désignait alors toute régression en matière de droits civiques, en particulier ceux des femmes et des minorités.

Le backlash est revenu en force en 2025, avec le démarrage du second mandat de Donald Trump. La guerre contre les droits civiques a repris avec une grande violence pour les migrants. Elle a été étendue à tout ce qui touche le changement climatique, autrement dit aux droits environnementaux, ainsi qu’à la science.

La guerre anti-climat a été déclarée le premier jour de la présidence. Le 20 janvier 2025, parmi les innombrables décrets signés par Donald Trump, figurait celui annonçant le retrait des États-Unis de l’accord de Paris sur le climat et un autre visant la relance des énergies fossiles.

En termes de politique extérieure, la dénonciation de l’accord de Paris a été complétée en janvier 2026 par le retrait des États-Unis de la convention-cadre des Nations unies sur le réchauffement climatique et du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec). En se retirant de la convention-cadre, l’Amérique trumpienne s’est affranchie de toute obligation en matière climatique.

À lire aussi : La transition énergétique américaine à l’épreuve de Trump 2.0

Les sciences du climat en ligne de mire

Le retrait du Giec illustre un autre volet du backlash : la guerre déclarée contre les sciences du climat et toutes les institutions qui les hébergent.

Si les universités et les centres indépendants comme le World Resources Institute (WRI) ou le Berkeley Earth ont pu résister, trois grandes administrations fédérales ont été directement affectées : l’administration en charge de l’atmosphère et de l’océan (NOAA), les centres de recherche sur le climat de la NASA et l’agence environnementale (EPA), en charge de l’établissement de l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre. Ces trois institutions produisent nombre de données et de modélisations utilisées par les scientifiques du monde entier.

Sur le plan de la politique intérieure, l’abrogation de l’Endangerment Finding ouvre la voie à la suppression de l’ensemble des régulations environnementales touchant le climat, notamment dans les transports et l’énergie. Elle a été préparée par la publication du rapport de juillet 2025 du Département de l’énergie, qui relativisait les impacts du réchauffement climatique, instillant le doute sur ses origines anthropiques et affirmant, dans son résumé pour décideurs, que « des politiques d’atténuation excessivement agressives pourraient s’avérer plus néfastes que bénéfiques ».

La question des preuves scientifiques était déjà au cœur de la décision d’avril 2007 de la Cour suprême des États-Unis, dite Massachusetts v. EPA, qui enjoignait à l’EPA d’intégrer les gaz à effet de serre (GES) parmi les polluants atmosphériques qu’elle avait en charge de réglementer. Ce faisant, la Cour a retourné, par une faible majorité (5 contre 4), la jurisprudence antérieure qui reposait sur les supposées incertitudes scientifiques quant au lien entre les émissions de GES et le changement climatique.

C’est à nouveau en contestant les diagnostics des sciences du climat que l’Amérique trumpienne tente de s’affranchir de toute responsabilité face au changement climatique. Cela ne va pas manquer de multiplier les contentieux judiciaires, qui risquent fort de remonter jusqu’à la Cour suprême, dont la décision de 2007 enjoignant à l’EPA de réguler les émissions de gaz à effet de serre n’a pas été abrogée.

Des conséquences déjà tangibles pour le climat

L’abrogation de l’Endangerment Finding vise à inscrire dans la durée la stratégie trumpienne. Celle-ci est guidée par le rétroviseur, avec la promesse de retrouver un paradis énergétique reposant sur une abondance d’énergie fossile livrée à bas coût à la population.

C’est au nom de cette chimère que les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à l’électrification des usages ont été démantelés en moins d’un an. Cela a conduit les constructeurs américains à mettre un grand coup de frein sur la voiture électrique. Dans les énergies renouvelables, la filière éolienne a été particulièrement visée, avec le gel ou l’arrêt de la plupart des grands projets offshore déjà engagés, généralement portés par des entreprises européennes.

Simultanément, le secteur des énergies fossiles a été cajolé par la « grande et belle loi budgétaire » qui prévoit, entre autres, la cession de nouvelles concessions pétrolières dans le golfe du Mexique et sur les terres fédérales, des allègements fiscaux sur les forages, le report de la redevance sur le méthane, la réduction des redevances minières pour le charbon, l’extension de son extraction sur les terres fédérales et enfin des crédits d’impôt pour le « charbon métallique » utilisé dans les hauts-fourneaux.

Ce cocktail de mesures a contribué à la remontée, estimée à 2,4 %, des émissions de gaz à effet de serre du pays en 2025. La tendance à la baisse des émissions observée depuis 2005 risque ainsi d’être interrompue.

Le tête-à-queue américain peut-il faire dérailler les scénarios globaux de sortie des énergies fossiles ? En 2025, les États-Unis ont été à l’origine de 13 % des émissions mondiales de carbone fossile. Tout dépendra de la façon dont va réagir le reste du monde.

À lire aussi : « Drill, baby, drill » : face à l'obsession de Trump pour le pétrole, une mobilisation citoyenne verra-t-elle le jour ?

Face au « backlash » : accélération au Sud, hésitations en Europe

Dans le reste du monde, ce n’est pas le backlash, mais l’accélération de la transition énergétique qui prévaut.

La Chine en est devenue l’acteur pivot. Grâce à un investissement sans pareil dans les énergies bas carbone, elle est en train de franchir son pic d’émission à 8 tonnes de CO2 par habitant, quand les États-Unis ont franchi le leur à 21 tonnes, et l’Europe à 11 tonnes. La question clé est désormais celle du rythme de la décrue après le pic.

Devenue le fournisseur dominant des biens d’équipement de la transition énergétique, la Chine a contré la fermeture du marché américain en redirigeant ses ventes vers le Sud global, qui accélère ses investissements dans l’économie bas carbone. L’agressivité trumpiste a même réussi à rapprocher la Chine de l’Inde.

L’accélération de la transition bas carbone est particulièrement forte en Asie. En 2025, l’Inde a stabilisé les émissions de son secteur électrique, grâce à la montée en régime du solaire. La même année, on a vendu, en proportion, plus de véhicules électriques au Viêt-nam ou en Thaïlande que dans l’Union européenne, et le Pakistan s’est couvert de panneaux photovoltaïques.

À lire aussi : La Chine, leader de la décarbonation des économies du Sud

Dans ce contexte, l’Europe s’enferme dans une position défensive face aux États-Unis, subissant les coups les uns après les autres. Les vents du backlash climatique trouvent même des relais au sein de l’Union européenne, où une partie de la classe politique cherche désormais à freiner, voire stopper, la transition bas carbone.

Cette attitude est contreproductive. Le vieux continent importe la grande majorité de son énergie fossile, et pourrait au contraire reconquérir une partie de sa souveraineté économique en accélérant sa transition énergétique. Cela contribuerait également à relever son taux d’investissement, car l’économie bas carbone est plus capitalistique que celle reposant sur l’énergie fossile.

L’Europe devrait, enfin, mobiliser toutes ses ressources scientifiques pour faire face aux attaques lancées contre les sciences du climat. Aux « faits alternatifs » que cherchent à imposer les « ingénieurs du chaos » – du nom de l’essai éponyme paru en 2019 – sur les réseaux sociaux, il est temps d’opposer avec détermination les faits scientifiques.

Christian de Perthuis ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

13.02.2026 à 09:23

Inondations : l’aménagement du territoire est-il responsable ?

Texte intégral (2284 mots)

Les inondations, provoquées par la tempête Nils, qui touchent le sud-ouest de la France, pourraient alimenter à nouveau le débat sur le rôle l’aménagement du territoire dans la survenue de ces événements. Les inondations sont pourtant des phénomènes complexes et le rôle des aménagements reste difficile à estimer.

Depuis plusieurs années, l’Europe est frappée par des inondations majeures aux bilans humains terribles : 243 morts en juillet 2021 en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, 17 morts en mai 2023 en Italie du Nord, 27 morts en septembre 2024 lors de la tempête Boris en Europe Centrale, de l’Allemagne à la Roumanie, et 237 morts en octobre 2024 dans le sud de Valence. Plus près de nous, les inondations de la Vilaine de ce mois de janvier 2026 et celles de l’année dernière ont ravivé pour les habitants le spectre des inondations du passé.

Ces évènements frappent les esprits et font la une des médias, surtout s’ils se déroulent en Europe. Très vite, des causes liées à l’aménagement du territoire sont invoquées. En Espagne, l’extrême droite a condamné les écologistes qui ont prôné l’arasement des barrages. Vérification faite, il ne s’est agi que de la suppression de « barrières » peu élevées et le lien avec les barrages n’est pas attesté. En Bretagne, à l’inverse, suite à la crue de la Vilaine début 2025 et à l’inondation de plusieurs quartiers de Rennes et de Redon, plusieurs coupables ont été rapidement désignés dans les médias. Le changement climatique d’abord, puis le remembrement des territoires ruraux et le drainage des parcelles agricoles qui ont accompagné la révolution verte des années 1960 et 1970 ont été pointés du doigt.

Les scientifiques de l’eau soulignent le rôle des aménagements passés sur les sécheresses et les tensions autour de la ressource en eau. Pour autant, l’attribution des causes à des événements exceptionnels comme les crues intenses s’avère difficile. Faut-il chercher un seul coupable, ou bien plusieurs ? Changement climatique et modification des usages des sols contribuent à la genèse des inondations, mais leurs implications respectives dans ces évènements varient selon le type d’inondation ainsi qu’au cours du temps.

Il est difficile de déterminer les causes des crues

Isoler la part de responsabilité du changement climatique dans la survenue d’un événement climatique extrême est ce qu’on appelle un processus d’attribution. La science de l’attribution, relativement récente, est nécessaire pour quantifier les impacts du changement climatique dans des processus complexes et variables. Un exemple récent est l’étude menée suite aux pluies torrentielles d’octobre 2024 en Espagne, qui a montré que ce type d’épisode pluvieux présente jusqu’à 15 % de précipitations supplémentaires par rapport à un climat sans réchauffement. En d’autres termes, environ une goutte d’eau sur six tombée lors de cet épisode peut être imputée au changement climatique.

Si l’attribution des pluies est aujourd’hui de mieux en mieux maîtrisée, celle des crues reste moins bien déterminée. On confond souvent l’attribution de la pluie et celle de la crue, alors qu’elles ne sont pas équivalentes. Entre le moment où la pluie tombe et celui où la rivière déborde, il se passe beaucoup de choses au niveau du bassin versant : selon le degré d’humidité et la nature du sol et du sous-sol ou bien la manière dont il a été aménagé, il peut agir comme tampon ou accélérer les flux d’eau. Deux bassins versants différents auront des réponses également différentes pour un même volume de pluie, et un même volume de pluie tombant sur un même bassin versant peut avoir des conséquences très différentes selon le moment de l’année. La survenue d’une crue dépend donc de la combinaison de deux dés : la pluie qui tombe sur le bassin versant et la capacité de ce bassin à l’absorber.

Le changement climatique et les aménagements perturbent l’absorption des sols

Les études d’attribution des pluies montrent avec certitude que le réchauffement climatique — et donc les activités humaines qui en sont la cause — intensifient les pluies fortes et les rendent de plus en plus fréquentes. Si nos futurs étés seront plus secs, les hivers seront eux plus humides, notamment dans le nord de la France. Qu’en est-il du deuxième dé, la capacité d’absorption des bassins versants ? Le changement climatique l’affecte également, en modifiant l’humidité des sols au fil des saisons. Mais cette capacité dépend aussi largement des transformations opérées par certaines activités humaines.

C’est le cas par exemple des barrages, conçus pour stocker l’eau lors des saisons humides et qui ont la capacité de tamponner la puissance des crues. Mais d’autres phénomènes sont impliqués, comme l’urbanisation, qui imperméabilise les sols en remplaçant champs et prairies par du béton et de l’asphalte. Ces surfaces imperméables réduisent fortement l’infiltration et favorisent le ruissellement. Même si l’urbanisation reste marginale à l’échelle des grands bassins versants, elle peut jouer un rôle majeur localement, notamment en zones périurbaines, où les petits cours d’eau sont souvent canalisés ou recouverts.

Les aménagements agricoles comptent également. Le remembrement, qui a fait disparaître des milliers de haies et fossés au profit de grandes parcelles plus facilement exploitables pour des machines agricoles, a profondément modifié la circulation de l’eau. En parallèle, d’autres transformations ont réduit la capacité du paysage à retenir l’eau lors des pluies fortes, comme la pose de drains en profondeur dans les sols agricoles qui vise à évacuer l’excédent d’eau des terres trop humides durant l’hiver. La création de digues et de canaux pour limiter l’expansion des rivières, le creusement des cours d’eau et la rectification de leurs berges les ont recalibrées pour les rendre linéaires. Ces différents aménagements ont des effets importants. Ils modifient le cycle de l’eau continental en accélérant globalement les flux vers la mer. Les niveaux des nappes ont déjà été affectés par ces modifications. Dans les vastes marais du Cotentin, nous avons montré que le niveau moyen des nappes a chuté d’environ un mètre depuis 1950, alors que les aménagements des siècles précédents avaient déjà diminué ces niveaux. Le changement climatique va renforcer cette diminution des niveaux de nappe au moins sur une grande partie du territoire hexagonal.

D’un bassin à l’autre, des effets différents

Ces facteurs jouent différemment selon la surface des bassins versants et leur localisation : l’urbanisation a un effet très fort sur les crues des petits bassins versants côtiers de la Côte d’Azur, qui ont une surface inférieure à 10 km2, mais un effet moindre sur le bassin versant de la Vilaine, qui compte 1 400 km2 à Rennes après la confluence avec l’Ille. À l’inverse, les pratiques agricoles ont un effet plus important sur les crues du bassin de la Vilaine que sur ceux de la Côte d’Azur.

Aujourd’hui, il est difficile de quantifier précisément la part relative de ces facteurs dans l’occurrence des crues observées. En amont des cours d’eau, certaines transformations peuvent ralentir la propagation des crues en augmentant des capacités de stockage locales, par exemple dans les sols, les zones humides ou les plaines inondables, tandis qu’en aval, l’accélération des flux et leur addition tendent à dominer. Chacun des aménagements décrits influence la manière dont un bassin versant absorbe ou accélère l’eau, mais l’addition de leurs effets crée une interaction complexe dont nous ne savons pas précisément faire le bilan.

Lors d’événements exceptionnels comme la crue de Valence, ce sont avant tout les volumes de pluie qui déclenchent la crue et ses conséquences, le changement climatique pouvant intensifier ces précipitations. Les aménagements du territoire influencent de manière secondaire la façon dont l’eau s’écoule et se concentre dans les bassins versants. Il n’en reste pas moins que ces deux effets jouent un rôle de plus en plus important dans les événements de moindre ampleur, dont les impacts sont néanmoins importants et dont l’occurrence a déjà augmenté et va encore s’accentuer dans le futur. Pour deux degrés de réchauffement, l’intensité des crues décennales (d’une ampleur observée en moyenne une fois tous les 10 ans) augmentera potentiellement de 10 à 40 % dans l’Hexagone, et celle des crues centennales (observées en moyenne une fois tous les siècles) de plus de 40 %.

Une vie en catastrophes ?

Ces événements ont provoqué des prises de position politique virulentes. Certains, en particulier à droite de l’échiquier politique, ont remis en question les politiques récentes de restauration de l’état naturel des cours d’eau, de protection des zones humides et de destruction des barrages. Elles ont conduit à des appels à la suppression de l’Office français de la biodiversité lors des manifestations agricoles, proposition reprise par le sénateur Laurent Duplomb devant le Sénat le 24 janvier 2024.

Les aménagements les plus récents, défendus par de nombreuses structures territoriales, visent à redonner au cycle de l’eau, et en particulier aux rivières, des espaces plus larges et à recréer ou protéger des zones humides. Tous ces aménagements conduisent à ralentir les flux et donc luttent contre les inondations, tout en préservant la biodiversité à laquelle notre santé est liée. Les zones humides sont par exemple les meilleurs ennemis des moustiques tigres, en permettant le développement de leurs prédateurs. Bien qu’ils exigent de concéder des terres agricoles aux milieux naturels, ces aménagements nourrissent les nappes qui restent le meilleur réservoir pour le stockage de l’eau des saisons humides.

Remettre en question les politiques de recalibration des cours d’eau, de remembrement et de drainage, tout comme l’imperméabilisation des zones urbaines, est une nécessité imposée par l’adaptation au changement climatique. Il s’agit de limiter ou éviter les tensions entre les besoins des activités humaines et les besoins des écosystèmes qui pourraient en faire les frais. Les inondations catastrophiques ne sont qu’en partie liées aux aménagements et ne peuvent pas justifier à elles seules les politiques de retour à l’état naturel des cours d’eau, qui sont en revanche une réponse aux sécheresses estivales à venir. Pour autant, ces inondations majeures sont là pour nous alerter sur les effets du changement climatique. Les étés vont devenir plus secs et les ressources vont manquer, mais les événements extrêmes vont également se multiplier. Une vie en catastrophes nous attend si nous ne transformons pas nos modes de consommation et de production. Tel est le message porté par les inondations. Sera-t-il mieux entendu que les appels des hydrologues ?

Luc Aquilina est co-titulaire de la chaire Eaux et territoires de la fondation de l’Université de Rennes qui reçoit des fonds d’Eau du Bassin Rennais, Rennes Métropole et du Syndicat Mixte Eau 50.

Pierre Brigode a reçu des financements de l'Université de Rennes, du Centre national de la recherche scientifique et de l'Agence nationale de la recherche.

12.02.2026 à 10:29

Les clauses environnementales des accords de libre-échange sont-elles efficaces ? L’exemple de la pêche

Texte intégral (1329 mots)

Une étude montre que les clauses environnementales contenues dans les accords de libre-échange sont ambivalentes : leur succès dépend, pour beaucoup, du contexte global et de la volonté politique à les mettre en œuvre. Le principal problème ? Elles ne contribuent pas vraiment à transformer les modèles et les pratiques qui nuisent le plus à l’environnement.

Les projecteurs sont actuellement braqués sur l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur, signé le 17 janvier 2026 et déjà très contesté. Nombre de préoccupations portent sur les effets délétères qu’il pourrait avoir sur l’environnement.

Peut-on concilier commerce international et protection de l’environnement ? Cette question dépasse les forêts amazoniennes ou les bœufs brésiliens. Il touche aussi un bien commun trop souvent oublié : les océans et les pêcheries qui en dépendent.

Les pêcheries sont, en effet, un pilier de la sécurité alimentaire mondiale. Elles nourrissent des milliards de personnes, font vivre des communautés entières dans les pays côtiers et assurent une part cruciale des exportations des pays du Sud global. Et pourtant, elles s’épuisent : selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), à peine 65 % des stocks mondiaux de poissons sont exploités durablement, contre 90 % dans les années 1970.

Face à ce déclin, les gouvernements mobilisent un éventail de politiques : quotas, aires marines protégées, taxes, subventions… Mais un autre outil, plus discret, joue un rôle croissant : celui es accords commerciaux, qui incluent désormais des « clauses environnementales » censées limiter les effets néfastes du commerce sur la nature. Certaines portent directement sur les pêcheries. Mais sont-elles efficaces ?

Notre étude récente publiée dans la revue World Development analyse les conséquences économiques et écologiques de ces clauses, appliquées au secteur des pêcheries. En examinant plus de 700 accords commerciaux conclus depuis la Seconde Guerre mondiale, nous avons comparé ceux qui comportaient des clauses sur la pêche à ceux qui n’en prévoient pas.

Nous avons ainsi étudié leur effet sur le niveau trophique moyen des prises, c’est-à-dire la position des poissons pêchés dans la chaîne alimentaire. Si cet indicateur baisse, cela signifie que l’on pêche des espèces de plus en plus petites et basses dans la chaîne, et donc que les grands prédateurs marins disparaissent.

À lire aussi : Que sait-on sur les captures accidentelles de dauphins dans le golfe de Gascogne, et pourquoi est-il si difficile de les éviter ?

Un filet de sécurité, mais qui dépend du contexte national

Notre étude montre un résultat principal : les accords commerciaux sur la pêche détériorent la durabilité des ressources marines, mais l’inclusion de clauses environnementales atténue significativement cette dégradation. Ces clauses limitent les dégradations supplémentaires provoquées ou accentuées par la libéralisation des échanges.

En clair, ces dispositions environnementales jouent un rôle de filet de sécurité : elles empêchent la situation de se dégrade davantage, sans pour autant l’améliorer spectaculairement. Les effets positifs apparaissent lentement, entre cinq et neuf ans après la signature.

Ces résultats ont des implications au-delà des pêcheries. En effet, depuis une quinzaine d’années, les accords commerciaux ont intégré une multitude de clauses environnementales : sur les forêts, le climat, la pollution, la biodiversité… Toutefois, si ces dispositions ont parfois prouvé leur efficacité – pour réduire la déforestation ou les émissions polluantes, par exemple – leurs effets varient fortement selon les secteurs et les pays. Ils dépendent notamment largement de la qualité des institutions des pays signataires : les pays dotés d’une gouvernance solide en tirent bien plus de bénéfices écologiques.

Autrement dit, cela peut fonctionner, mais d’abord là où les États sont capables de les mettre en œuvre.

À lire aussi : Quel est le poids exact de la France dans la « déforestation importée » qui touche l’Amazonie ?

Un impact limité sur les pratiques de pêche

Notre étude souligne aussi le revers de la médaille, autrement dit l’ambivalence de ces politiques : elles peuvent atténuer les dégâts écologiques, mais pas nécessairement transformer les comportements économiques qui en sont à la source.

En effet, les améliorations écologiques observées, par rapport à un accord de libre-échange dépourvu de dispositions environnementales, ne sont pas tant liés à la transformation des pratiques de pêche – comme l’abandon du chalutage destructeur – qu’à la réduction forte des volumes pêchés et exportés.

Les clauses environnementales semblent donc d’abord agir comme des freins au commerce plutôt que comme des moteurs d’innovation durable. Elles freinent la pression commerciale, mais sans transformer le modèle de production vers davantage de soutenabilité.

Elles montrent surtout que la réussite de la transition écologique ne dépend pas uniquement des règles internationales, mais de la volonté politique et institutionnelle de les faire vivre par les États.

À lire aussi : À quelles conditions peut-on parler d’activités de pêche « durables » ?

Un enjeu de volonté politique

La question dépasse donc le commerce international : tout se joue dans la capacité des États à appliquer localement des engagements pris au niveau supranational. Une clause environnementale n’a d’effet que si la capacité des administrations à contrôler et sanctionner suit.

Sans investissement dans la mise en application et l’accompagnement des secteurs concernés, ces accords ne peuvent donc agir qu’à la marge. L’enjeu n’est donc pas d’ajouter des obligations dans les traités, mais de s’assurer qu’elles sont réellement mises en œuvre, seule condition pour changer les pratiques plutôt que simplement freiner le commerce.

Dans le débat sur l’accord UE–Mercosur, beaucoup craignent que l’environnement serve à nouveau de variable d’ajustement aux intérêts commerciaux. Nos recherches montrent qu’il n’y a pas de fatalité : si les clauses environnementales sont ambitieuses, assorties de mécanismes de suivi et appliquées par des États capables de les faire respecter, elles peuvent réellement protéger les ressources naturelles.

Basak Bayramoglu est membre de la Chaire Énergie et Prospérité, sous l'égide de La Fondation du Risque.

Clément Nedoncelle, Estelle Gozlan et Thibaut Tarabbia ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.