19.02.2026 à 11:48

Prairies sous Plexiglas, images satellite, équations… comment les scientifiques prédisent les effets du changement climatique sur les écosystèmes

Texte intégral (3630 mots)

Expérimentation à ciel ouvert avec des prairies recouvertes de Plexiglas ou bien avec des anneaux en carbone de 25 mètres, reproduction d’écosystèmes miniatures en laboratoire, utilisations de données historiques, suivis depuis l’espace, équations… Pour comprendre comment le changement climatique va impacter les écosystèmes, les méthodes sont nombreuses et souvent complémentaires.

« Gérer l’inévitable pour éviter l’ingérable. » À l’heure où les effets du changement climatique ne vont partout qu’en s’accroissant, telle est la formulation courante des climatologues pour exprimer très concrètement l’objectif stratégique des politiques climatiques.

Face aux prédictions préoccupantes, les écologues observent, cherchent à comprendre ce phénomène pour mieux prédire ses conséquences sur nos écosystèmes.

Il existe différentes approches pour tester comment le changement climatique influe sur les organismes, leurs interactions entre individus, entre espèces et avec leur environnement. Cela combine des observations, des expérimentations et de la modélisation. Voici un tour d’horizon de ces différentes approches mises en place en France et dans le monde.

Des plateformes expérimentales grandeur nature

Une première approche consiste à modifier un écosystème via des équipements et à étudier les changements qui en découlent. Que ce soit pour évaluer la sécheresse, les hausses de température ou l’augmentation du CO2 dans l’atmosphère, le principe reste le même. Cela permet de contrôler une ou plusieurs variables environnementales (la pluviométrie, la température et autres) comme si nous étions sous les conditions futures, pour simuler les scénarios climatiques à venir.

C’est le cas de la plateforme de Puéchabon, dans le sud de la France, ou de la plateforme DRI-GRASS, près de Sydney (Australie). Toutes deux cherchent à comprendre comment un changement dans les régimes de pluie impacte l’écosystème et son fonctionnement, mais dans deux écosystèmes bien distincts.

À Puéchabon (Hérault), un système de gouttières dans une forêt de chênes verts exclut partiellement l’eau de pluie pour simuler la sécheresse. Cette expérimentation a débuté en 2003, avec quatre parcelles de 140 mètres carrés dans la forêt de chênes verts. Ainsi, on évalue l’effet de la sécheresse sur des parcelles entières de forêt. Quels effets sur la forêt, sur les arbres, sur le sol ? Quels effets sur le stockage de carbone ?

À Sydney, la plateforme DRI-Grass utilise un système similaire dans un autre type d’écosystème : une prairie. À la place de gouttières, ce sont des toits en Plexiglas qui couvrent différentes parties de la prairie. Cette expérience, plus récente, a débuté en 2013 et couvre un peu plus de 120 m2.

Élément en plus, un système d’irrigation simule plusieurs scénarios possibles : une augmentation, diminution ou changement dans la distribution des eaux de pluie. Cette dernière permet d’étudier les scénarios d’événements extrêmes : des pluies plus rares mais plus fortes. Les chercheurs peuvent donc modifier les régimes hydriques pour se caler sur les scénarios de prédiction des climats futurs. L’un d’entre nous a ainsi travaillé sur cette plateforme pendant trois ans pour mieux comprendre la réponse des champignons et leur interaction avec les plantes face au changement climatique.

Toujours en Australie, mais beaucoup plus impressionnante par sa taille et le dispositif mis en place, la plateforme EucFACE teste l’effet de l’augmentation du CO2 dans l’atmosphère. Ici, ce sont des anneaux en fibre de carbone qui entourent des parcelles circulaires de forêt d’eucalyptus de 25 mètres de diamètre et hauts de 28 mètres !

Durant la journée, ces anneaux injectent du CO2 sur la forêt pour simuler une augmentation de CO2 à 550 ppm, la concentration attendue dans l’atmosphère pour l’année 2050. De nombreux chercheurs travaillent sur cette plateforme pour comprendre comment l’augmentation du CO2 risque de perturber le fonctionnement des forêts natives d’Australie.

Pour une simulation plus réaliste des changements à venir, certaines plates-formes allient plusieurs facteurs. La plateforme autrichienne ClimGrass par exemple, teste non seulement l’augmentation du CO2 mais aussi la température et la sécheresse. Cette plateforme de maintenant dix ans s’intéresse aux impacts du changement sur une prairie.

Quels que soient la plateforme et le scénario testé, des chercheurs de plusieurs disciplines travaillent et prennent des mesures pour étudier les effets du changement climatique sur les organismes (plantes, organismes du sol, herbivores et autres), la diversité des espèces et sur le fonctionnement de l’écosystème (sa capacité à fixer le carbone, par exemple).

Une des difficultés liées avec cette approche expérimentale est la multitude de facteurs qui ne sont pas contrôlés dans une expérimentation à ciel ouvert. Les résultats peuvent varier d’une année sur l’autre en fonction des aléas bien réels du terrain (une année exceptionnellement pluvieuse, par exemple). De plus, ces études sont en général plus coûteuses et demandent plus d’entretien.

Créer et contrôler un mini-écosystème : les microcosmes

Pour des conditions plus contrôlées, d’autres projets consistent à mettre en place des écosystèmes à échelle réduite en laboratoire. Par exemple, un microcosme terrestre peut contenir soit des assemblages artificiels d’organismes (une sélection de plantes en pots) soit des portions d’écosystème venant de l’environnement (des sols et plants extraits d’une prairie ou autre).

Ces mini-écosystèmes sont ensuite placés dans des chambres climatiques. Ces chambres varient en taille, mais peuvent être aussi réduites à deux mètres cubes. Elles confinent des communautés d’organismes et les exposent à des variables environnementales (température, humidité, CO2…) simulant des scénarios du changement climatique en conditions entièrement contrôlées.

Ce genre d’expérimentation a l’avantage d’avoir un environnement qui facilite l’interprétation et le suivi. Par exemple, simuler une hausse de température tandis que les autres paramètres (humidité, CO2…) sont constants et eux aussi contrôlés avec précision. Cela permet d’isoler et d’interpréter l’effet de la température, et uniquement de la température, sur le microcosme. Ainsi, les microcosmes ne sont qu’une portion de l’écosystème, et s’éloignent de conditions plus fluctuantes et réalistes.

Exploiter les gradients naturels

Plutôt que modifier l’écosystème ou d’en isoler une partie, certains chercheurs utilisent des gradients naturels, soit les variations naturelles que l’on constate dans la nature. Sur les écosystèmes terrestres, on retrouve des gradients de température avec l’altitude en montagne, par exemple. Plus on monte en altitude, plus les températures chutent. Un gradient de température existe aussi en fonction de la latitude. En général, plus on se rapproche des pôles, plus les températures sont froides. Et, plus récemment utilisés, il existe aussi les gradients de température entre les zones rurales et urbaines avec leurs îlots de chaleur.

Ainsi, l’impact de la température peut être évalué en suivant un transect (ligne virtuelle) le long du gradient, mais pas seulement.

Il existe des expériences de « translocation », où les chercheurs déplacent soit des espèces soit des communautés entières de zones élevées en montagne vers des zones plus basses pour simuler un réchauffement. Par exemple, des chercheurs ont déplacé des placettes de prairie de 0,7 mètre sur 0,7 mètre à trois différentes élévations dans les Alpes : 950, 1 450 et 1 950 mètres au-dessus du niveau de la mer. À la suite de ces transplantations, un suivi régulier peut être effectué pour étudier les plantes, leurs abondances et les espèces associées.

Un autre type d’expérimentation consiste à déplacer un organisme vers des zones plus élevées, et donc actuellement plus froides. Ces zones, pour le moment inaccessibles aux organismes de basses altitudes (avec des températures plus clémentes), deviendront propices à leur développement avec le réchauffement global. L’intérêt de ces études est de mesurer l’impact de ces futures migrations sur les écosystèmes où ces espèces sont pour le moment absentes.

Bien qu’informatives, ces expériences ont, elles aussi, leurs biais. Le gradient de température est un facteur déterminant, cependant il existe toute une myriade d’autres facteurs environnementaux qui varient le long de ces gradients. Ces facteurs ne peuvent pas être contrôlés, mais on peut tout de même les prendre en compte pour interpréter les observations des chercheurs.

Des suivis et des mesures de longue haleine

Certains écosystèmes sont étudiés depuis très longtemps. C’est le cas de la forêt expérimentale Hubbard Brook, au New Hampshire, dans le nord-est des États-Unis. Des mesures environnementales et les suivis d’espèces associées sont collectés depuis 1955 (soit soixante-et-onze ans cette année !). En France, le Centre d’études biologiques de Chizé effectue des recherches sur l’évolution des populations animales sauvages depuis 1968.

On peut ainsi corréler les données météorologiques avec l’activité, l’abondance et la diversité d’espèces. Les données permettent non seulement d’observer directement le changement du climat lors des décennies passées mais aussi comment la variabilité des événements climatiques influence le fonctionnement de l’écosystème.

Une autre manière d’obtenir des mesures sur le long terme et de réaliser des suivis à grande échelle se fait grâce aux sciences citoyennes. Que ce soit dans un jardin, en ville ou en randonnée, les données d’observation d’espèces permettent non seulement d’enregistrer la présence de l’espèce mais aussi leur phénologie, c’est-à-dire comment le climat influence la saisonnalité des espèces.

Ces fluctuations sont aussi mises en évidence grâce à des registres historiques. C’est le cas de la date de floraison des cerisiers de Kyoto, dont les registres remontent à 853. Ou encore plus proche de nous, les registres des dates des vendanges qui prouvent qu’elles ont avancées en moyenne de deux à trois semaines.

Ce genre de projet permet de répondre à plusieurs questions, par exemple : Est-ce que le printemps démarre de plus en plus tôt ? Est-ce que la distribution géographique de l’espèce change ? Lesquelles sont les plus impactées ?

Des suivis depuis l’espace

Des mesures en continu, tous les jours, et qui recouvre toute la surface terrestre depuis l’espace pour mieux comprendre le fonctionnement terrestre et améliorer les modèles de prédiction. Parmi les nombreuses applications de cet outil, ça permet notamment de cartographier la végétation, son état de santé et sa capacité à fixer le CO2.

La modélisation

La modélisation est une activité incontournable en sciences, permettant de représenter de manière simplifiée un système, en l’occurrence ici, un écosystème. Ces modèles peuvent prendre des formes très différentes, de la simple équation mathématique jusqu’au modèle complexe reposant sur un grand nombre de paramètres (climatiques, pédologiques, biologiques et autres).

Un exemple très parlant de l’utilisation de la modélisation est la projection des feux de forêts. Cela permet de prédire comment le changement climatique influe sur l’intensité, la durée des saisons des feux, leurs étendues. Ces modélisations sont d’autant plus importantes car elles permettent aussi d’identifier des forêts jusque-là épargnées, mais qui avec le changement climatique, seront touchées.

Une fois que les risques d’incendie sont estimés, il est possible d’allier ces prédictions avec les observations de terrain : quelles espèces sont présentes ? Sont-elles adaptées aux feux ? Des simulations permettent aussi d’examiner l’implantation et l’extinction de différentes espèces en relation avec les feux et l’environnement.

De manière générale, les modèles sont adaptables à différents écosystèmes (forêts, prairies, lac, océans…), espèces modèles, climats (tempérés, tropicaux…). Avec l’avancée de nos technologies, ces modèles deviennent toujours plus performants. Bien que complexes, ces méthodes sont des outils puissants pour explorer les conséquences du changement climatique et laissent la porte ouverte à tout un champ des possibles.

Quelle que soit l’approche utilisée par les chercheurs, tous ces outils et méthodes sont complémentaires. Chacun apporte une pierre à l’édifice dans la construction d’une connaissance scientifique opérationnelle pour l’atténuation des causes du changement climatique et l’adaptation face à ses effets déjà observables.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

19.02.2026 à 11:48

Flore endémique des Pyrénées : vers un risque de déclin massif d’ici la fin du siècle

Texte intégral (3218 mots)

L’évolution des conditions climatiques menace, à l’horizon 2100, près de la moitié des espèces florales endémiques uniques des Pyrénées. Il est urgent de renforcer les suivis pour mener des stratégies de conservation plus efficaces. À cet égard, les modèles de distribution d’espèces constituent un outil précieux.

Situées à l’interface de l’influence climatique atlantique et méditerranéenne, les Pyrénées se distinguent par leur richesse exceptionnelle en espèces végétales. Ce massif montagneux accueille notamment plusieurs dizaines d’espèces endémiques, strictement limitées à ce territoire.

Leurs aires de répartition restreintes, parfois limitées à quelques sommets, les rendent particulièrement vulnérables au changement climatique. Nos travaux récemment publiés montrent que près de la moitié des espèces endémiques pyrénéennes considérées pourraient voir leurs conditions climatiques, aujourd’hui favorables, disparaître du massif d’ici à 2100.

Cette perte se traduirait par une réduction majeure des zones où ces espèces sont le plus à même de se maintenir ou de s’établir. Ceci fragiliserait durablement les populations et accroîtrait fortement leur risque d’extinction locale.

Flore endémiques des Pyrénées : un patrimoine en danger

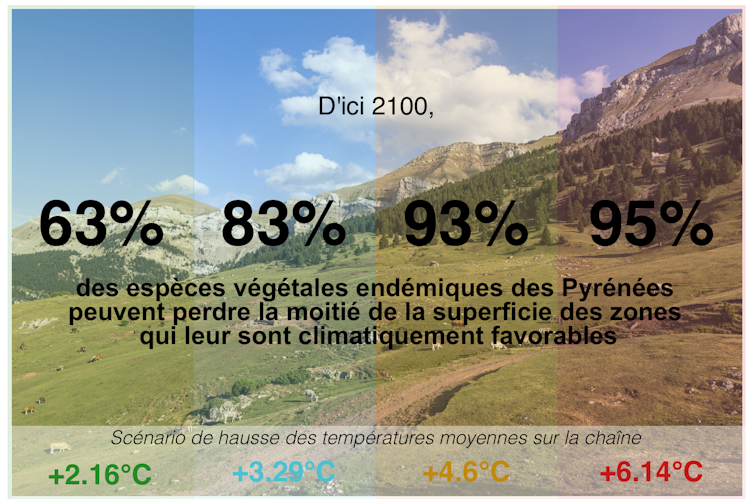

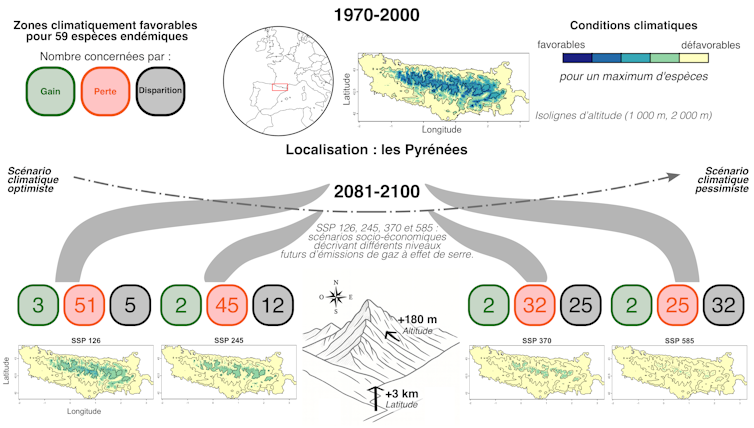

L’analyse couvre quatre périodes du climat actuel à l’horizon 2100 et repose sur quatre scénarios climatiques illustrant différentes trajectoires de réchauffement. Celles-ci vont d’une hausse modérée (environ + 2,16 °C) à un réchauffement nettement plus marqué (jusqu’à + 6,14 °C) à l’échelle des Pyrénées.

Les résultats dressent un constat alarmant. D’ici à la fin du siècle, 69 % des espèces endémiques étudiées pourraient perdre plus des trois quarts de la superficie des zones qui leur sont climatiquement favorables. Suivant les scénarios les plus pessimistes, plus d’une espèce sur deux verrait même l’intégralité de sa niche bioclimatique disparaître. Autrement dit, perdrait toutes les conditions climatiques nécessaires à sa survie.

Certaines plantes emblématiques du massif, telles que la Dauphinelle des montagnes (Delphinium montanum), l’endressie des Pyrénées (Endressia pyrenaica), ou encore l’esparcette des Pyrénées (Onobrychis pyrenaica), apparaissent particulièrement vulnérables. Les modèles indiquent que les conditions climatiques qui leur sont favorables pourraient déjà avoir disparu à l’échelle du massif, suggérant soit une survie temporaire dans des microrefuges, soit un décalage entre déclin climatique et extinction biologique. Ce phénomène est connu sous le nom de « dette d’extinction ».

Malgré une dynamique globalement défavorable, deux espèces (Linaria bubanii) et Pinguicula longifolia) pourraient toutefois voir leurs habitats favorables s’étendre dans le futur. Même si ces espèces pourraient théoriquement coloniser de nouveaux milieux, ces cas resteraient marginaux et ne compenseraient pas la tendance globale attendue.

À lire aussi : Dans les Pyrénées, la forêt ne s’étend pas aussi haut que le climat le lui permet

Les sommets pour ultimes refuges

Les montagnes figurent parmi les écosystèmes les plus exposés aux bouleversements climatiques. Les températures y augmentent plus rapidement qu’en plaine, contraignant de nombreuses espèces à coloniser des altitudes toujours plus élevées pour suivre les conditions qui leur sont favorables.

Dans l’étude présentée sur les plantes endémiques pyrénéennes face au changement climatique, au-delà du déclin attendu des zones favorables, nos résultats montrent que les conditions climatiques adaptées à ces plantes pourraient se déplacer progressivement. La plupart des zones actuellement favorables ne le resteraient pas, et cela non pas parce que le climat deviendrait défavorable partout à la fois, mais parce que les conditions favorables à ces espèces pourraient se déplacer.

En moyenne, les zones climatiquement favorables aux espèces devraient s’élever d’environ 180 m en altitude et de 3 km vers le Nord d’ici à 2100. Cela ne signifie pas que les espèces suivront automatiquement ce mouvement : de multiples contraintes biologiques, écologiques ou physiques limiteront leur capacité de dispersion.

Ainsi, la plupart des lieux où ces plantes survivent aujourd’hui ne leur conviendront plus demain, augmentant le risque de déclin. Dans les scénarios les plus pessimistes, les aires propices à un maximum d’espèces se concentreraient au-delà de 2 000 m, et deviendraient très morcelées du fait de la topographie du massif, formant de petits « refuges » isolés. Cette fragmentation accentuerait les risques d’isolement génétique et d’extinction locale.

Ces résultats invitent à repenser les stratégies de conservation. Les sommets et crêtes, où subsisteront les dernières conditions favorables, doivent devenir des refuges prioritaires. Les espèces les plus menacées nécessitent un suivi renforcé et la protection de leurs micro-habitats, voire, dans certains cas, des mesures exceptionnelles, telles que la conservation ex situ ou la migration assistée.

Plus largement, cette étude souligne que la conservation doit intégrer les climats futurs, et pas seulement les distributions actuelles des espèces, sans quoi les efforts de conservation risquent d’être déployés là où les espèces ne pourront de toute façon plus se maintenir.

À lire aussi : Planter des arbres venus de régions sèches : la « migration assistée », une fausse bonne idée ?

Des modèles précieux pour suivre la distribution des espèces

Dans le cas des endémiques Pyrénéennes, l’étude repose sur un outil central de l’écologie contemporaine : les modèles de distribution d’espèces (Species Distribution Models, SDM). Ces approches se sont imposées au début des années 2000, avec des travaux méthodologiques fondateurs et les premières applications à grande échelle, montrant la forte vulnérabilité de la flore européenne face au réchauffement.

Dans leur forme la plus complète, les SDM peuvent intégrer de multiples dimensions de l’écologie : conditions bioclimatiques, capacités de dispersion, traits fonctionnels, interactions biotiques, ou encore des informations génétiques permettant de quantifier l’adaptation locale. Ils permettent ainsi de caractériser non seulement où une espèce vit, mais aussi pourquoi elle s’y maintient et comment elle pourrait répondre aux changements environnementaux. Toutefois, toutes ces informations ne sont pas disponibles pour l’ensemble des espèces, ce qui limite leur intégration lorsqu’on en étudie un grand nombre simultanément.

Dans ce contexte, l’approche la plus appropriée consiste à caractériser la niche bioclimatique d’une espèce, entendue comme l’ensemble des conditions climatiques, notamment de températures et de précipitations, compatibles avec son maintien. Cette approche repose sur le croisement de données de présence, provenant de relevés de terrain, d’herbiers ou de bases de données en ligne, avec des variables décrivant les conditions environnementales des sites occupés.

Éclairer les trajectoires possibles

Les modèles permettent ainsi de définir les combinaisons climatiques associées à la présence (ou l’absence) de l’espèce, et donc les environnements où elle est susceptible de se maintenir. Une fois ce portrait établi, il devient possible d’étudier comment ces conditions favorables évolueraient sous différents climats futurs afin d’estimer où l’espèce pourrait subsister, migrer ou disparaître.

Afin de renforcer la robustesse des résultats, l’étude présentée mobilise cinq grandes familles de modèles couramment utilisés en biologie de la conservation, chacun doté d’avantages et d’inconvénients : certains captent mieux les relations non linéaires, d’autres sont plus adaptés aux espèces présentant peu d’occurrences dans une zone d’étude donnée. Les combiner dans une approche dite « d’ensemble », permet de réduire l’influence des incertitudes propres à chaque méthode et d’obtenir des prédictions plus robustes. Pour chaque espèce, plusieurs dizaines de modèles ont ainsi été calibrés, puis agrégés afin d’obtenir une prédiction consensus, plus robuste face aux incertitudes méthodologiques.

Face à l’accélération du changement climatique, le suivi scientifique et la protection des derniers sites favorables ne suffiront pas toujours à prévenir les déclins, mais ils demeurent essentiels pour préserver au mieux la richesse et la singularité de la flore pyrénéenne tout en accompagnant au mieux les transformations à venir. Les modèles de distribution des espèces n’ont pas vocation à prédire précisément l’avenir, mais à éclairer les trajectoires possibles.

Ici, leur message est clair et cohérent : si le réchauffement se poursuit au rythme actuel, une part importante du patrimoine végétal unique des Pyrénées pourrait disparaître d’ici la fin du siècle. Préparer la transition plutôt que la subir, renforcer la coordination entre la France, l’Espagne et Andorre, et protéger les derniers refuges de biodiversité montagnarde apparaissent désormais comme des leviers indispensables pour protéger ce patrimoine irremplaçable.

a bénéficié pour cette étude des financements de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée (Émergence 2024), l’État-Commissariat de massif des Pyrénées (FNADT 2023) et du programme Interreg-POCTEFA dans le cadre du projet Floralab+ (EFA024/01).

Joris Bertrand a bénéficié pour cette étude du programme européen Interreg-POCTEFA dans le cadre du projet Floralab+ (EFA024/01). Il a par ailleurs été financé et est actuellement financé par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR).

Sébastien Pinel a reçu des financements pour cette étude du financement d'un programme européen Interreg-POCTEFA dans le cadre du projet Floralab+ (EFA024/01).

Valérie Delorme-Hinoux a bénéficié pour cette étude du financement d'un programme européen Interreg-POCTEFA dans le cadre du projet Floralab+ (EFA024/01).

18.02.2026 à 17:04

Municipales 2026 : pourquoi parle-t-on autant de propreté ?

Texte intégral (1750 mots)

En cette période d’élections municipales, tous les candidats ou presque s’en revendiquent et assurent connaître la solution pour y parvenir : la propreté des villes est dans toutes les bouches et la saleté semble être le mal du siècle. Pourtant, les données montrent que les quantités de déchets et d’encombrants collectés n’ont pas connu d’augmentation spectaculaire au cours des dernières années. Alors pourquoi ce décalage entre volumes réels et sentiment de saleté des villes ?

C’est une vidéo vue plus de 4 millions de fois. Postée sur les réseaux sociaux le 21 novembre, par Rachida Dati (Les Républicains, Modem et UDI), on y voit la candidate aux côtés des éboueurs, en tenue de travail. Face caméra, la candidate affirme qu’avec elle « la ville sera propre, elle sera tranquille. Et c’est justement ce qu’attendent les Parisiens », associant explicitement la propreté et la gestion des déchets à l’ordre urbain et à l’efficacité de l’action municipale. Cette mise en scène a immédiatement suscité des réactions de ses adversaires politiques qui, comme Emmanuel Grégoire (Union de la gauche), dénoncent une opération de communication jugée démagogique.

La propreté, un sujet de controverses électorales

Cette focalisation sur les déchets n’est pas propre à la capitale. À Bordeaux, la question de la « saleté » de la ville est aussi un des axes principaux de la campagne de Thomas Cazenave (Renaissance, Parti radical, Modem, Horizons, UDI) contre le maire sortant, Pierre Hurmic (Les Écologistes, PS, PCF, Génération·s). Dans son programme, Thomas Cazenave formule même une proposition emblématique : la création d’une « force d’intervention rapide » vouée à la propreté, aux encombrants et à l’entretien de l’espace public.

À Marseille, le candidat et maire sortant Benoît Payan (Printemps marseillais) se veut quant à lui le « patron de la propreté » alors qu’aujourd’hui une grande partie de celle-ci est la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Lors de la présentation de son programme le 4 février 2025, Benoît Payan admettait pourtant : « La ville est sale, elle est pourrie et je suis interpellé tous les jours là-dessus, alors que ce n’est pas une compétence de la mairie. » Cette phrase a d’ailleurs provoqué une réaction de la part de son adversaire Franck Allisio (RN), ce dernier lui répliquant « Si vous n’êtes responsable de rien, restez chez vous » lors d’un débat, le 10 février matin, sur France Inter.

Ces exemples montrent que la propreté n’est pas abordée comme un simple enjeu de gestion technique, mais comme un symbole de pragmatisme et de proximité avec les préoccupations quotidiennes des habitants. Surtout, elle suscite des réactions rapides, tant de la part des adversaires que des citoyens, preuve qu’elle touche à des attentes largement partagées.

La propreté, un bon critère pour juger un maire ?

De fait, si la propreté occupe une place aussi centrale dans les campagnes municipales, c’est notamment parce qu’elle semble être le support idéal pour juger l’action politique des équipes sortantes. Dire qu’une ville est « propre » ou « sale », c’est souvent porter une appréciation globale sur la capacité du maire à gouverner, à faire respecter des règles et à garantir un cadre de vie jugé acceptable, sans nécessairement distinguer les compétences institutionnelles ni les causes précises des dysfonctionnements observés.

La mairie est effectivement bien responsable de la propreté de l’espace public, comme le nettoyage des rues, l’enlèvement des dépôts sur la voirie, ou la gestion des poubelles publiques en ville. Cependant, la collecte et le traitement des déchets ménagers relèvent, dans la majorité des cas, comme à Marseille et à Bordeaux, des intercommunalités et des métropoles. Les dysfonctionnements pouvant être observés viennent bien souvent d’un souci de coordination entre ces deux échelons ou avec les prestataires privés engagés pour réaliser le ramassage des ordures, ou plus simplement d’un souci logistique et ponctuel lors de la collecte.

Les maires se trouvent ainsi jugés sur la propreté et les déchets, alors qu’ils n’en maîtrisent directement que la dimension la plus visible, tandis que l’envers de leur production et de leur traitement échappent largement à l’échelon municipal.

Nos villes sont-elles de plus en plus sales et encombrées ?

Pour autant, les villes françaises sont-elles confrontées à une augmentation des déchets et à une dégradation de leur propreté ? Les données disponibles ne confirment pas vraiment ce diagnostic.

Les flux les plus visibles dans l’espace public ne suivent pas une trajectoire de hausse continue. En Île-de-France par exemple, les déchets occasionnels collectés hors déchetteries, dont les encombrants qui sont particulièrement remarqués dans les rues, sont restés relativement stables entre 2016 et 2021, avant de connaître une baisse marquée en 2023, selon un rapport de l’Observatoire régional des déchets d’Île-de-France.

À l’échelle nationale et concernant l’ensemble des déchets produits par les foyers, près de 41 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés ont été collectés par le service public en 2021, soit 615 kg par habitant et par an en moyenne, selon l’Insee. Ce chiffre inclut les ordures collectées chez les habitants, les encombrants et les déchets en déchetterie. Les volumes collectés ont augmenté d’environ 4 % en dix ans, selon ce même rapport. Cette croissance est donc loin de l’explosion parfois suggérée par les discours politiques.

Ces chiffres invitent ainsi à distinguer le sentiment de saleté, largement fondé sur l’expérience quotidienne de la vie, de l’évolution globale des volumes de déchets produits et collectés. La propreté urbaine renvoie moins à une augmentation généralisée nette des déchets qu’à la visibilité accrue de certains flux spécifiques et aux transformations des modalités de collecte et d’usage de l’espace public.

Une écologie consensuelle… au prix d’angles morts persistants

Cependant, la relative stabilité de la production des déchets des ménages ne représente pas l’absence d’un problème. Si les déchets stagnent, ils ne diminuent pas réellement, et c’est bien là que se situe le principal enjeu environnemental. C’est même précisément parce que la réduction effective des déchets reste difficile à atteindre que la propreté occupe une place si centrale dans les débats municipaux.

Car la propreté permet de parler d’écologie à l’échelle locale de manière consensuelle, sans ouvrir un débat plus profond sur les modes de consommation, la production industrielle ou les responsabilités économiques. L’objectif d’une « ville propre » fait largement accord et les différences entre les programmes politiques portent moins sur la finalité que sur les moyens pour y parvenir : renforcement ou externalisation des services, prévention ou sanction des comportements jugés inciviques, organisation du nettoyage et de la collecte.

Mais cette focalisation a un coût. Elle tend à reléguer au second plan la question centrale de la réduction à la source des déchets, pourtant au cœur des politiques environnementales nationales et européennes. La hiérarchie dite des « 3R » (réduire, réemployer, recycler) est connue, mais sa mise en œuvre reste limitée et inégale. Lorsqu’elle est poussée plus loin, notamment à travers des politiques de type « zéro déchet », elle peut même susciter des contestations locales. Celles-ci visent souvent moins l’objectif de réduction en lui-même que les modalités de sa mise en œuvre : responsabilisation individuelle accrue, tarification incitative, suppression du porte-à-porte ou réorganisation du service public. L’écologie des déchets devient alors un sujet de débat sur la répartition des efforts et sur la définition même d’une politique environnementale considérée comme juste par les citoyens.

En somme, l’omniprésence de la propreté dans les campagnes municipales ne dit pas seulement ce que les candidats promettent de faire, mais aussi ce qu’il est politiquement plus coûteux de mettre en débat. À défaut de parvenir à réduire durablement nos déchets par des mesures justes et efficaces, l’écologie locale se construit d’abord autour de ce qui se voit, se nettoie et se mesure.

Maxence Mautray ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.