09.10.2025 à 10:23

Comment le plastique est devenu incontournable dans l’industrie agroalimentaire

Texte intégral (1633 mots)

Des serres agricoles aux bouteilles d’eau, en passant par la recette du pain de mie, le plastique a transformé en profondeur toute l’industrie agroalimentaire. Face au problème grandissant de la pollution plastique, on peut s’inspirer, à travers l’approche des « métabolismes urbains », de ce qui était fait au début du XXe siècle.

La production massive de plastiques est devenue un marqueur de la seconde moitié du XXe siècle, souvent dénommée « l’âge des plastiques ». Leur introduction dans les chaînes de valeur de l’agroalimentaire date des années 1930. Elle procédait de deux dynamiques.

La première est l’essor de l’industrie pétrolière et de l’automobile : les plastiques étant un co-produit du craquage du pétrole, les compagnies pétrochimiques recherchent activement à étendre le marché des plastiques, qui se prêtent à tous les usages comme leur nom l’indique.

La seconde est l’intensification de l’agriculture, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, pour faire face à une démographie galopante.

Le recours aux matières plastiques, progressif mais massif, a profondément modifié les pratiques alimentaires et agricoles, sans parler des aliments eux-mêmes.

Aujourd’hui, les impacts sanitaires et environnementaux des plastiques, en particulier sous leur forme micro et nanoparticulaires, sont avérés. La gestion (dont notamment le recyclage) des déchets plastiques n’est pas la seule en cause : c’est bien l’existence même des plastiques qui est en jeu.

Mais les mesures de réduction ou d’interdiction de l’usage de matières plastiques dans l’industrie agroalimentaire, du champ jusqu’au domicile des consommateurs, ne sauraient être appliquées sans une réflexion globale sur les pratiques actuelles de production, de distribution et de consommation des denrées alimentaires.

Un antifongique ajouté au pain de mie pour lui éviter de moisir dans son emballage

L’emballage des aliments fut le premier et reste le principal usage des plastiques dans l’agroalimentaire. Il correspond à un moment historique de changement dans la façon de stocker et de transporter les aliments, notamment grâce à la réfrigération.

C’est également un moment de reconfiguration des circuits de distribution avec le développement des supermarchés. Les plastiques deviennent alors incontournables et contribuent à structurer le marché alimentaire mondial tel que nous le connaissons aujourd’hui.

En effet, les emballages permettent d’allonger la durée de conservation des aliments et, surtout, facilitent la consommation nomade d’aliments et de boissons.

Si la bouteille en verre a permis la marchandisation de l’eau en lui attribuant une marque et des qualités, c’est bien l’invention de la bouteille d’eau en polyethylene terephthalate (PET) qui, à la fin des années 1970, a répandu son usage à l’échelle mondiale.

Les plastiques modifient jusqu’aux aliments eux-mêmes. C’est le cas du pain de mie commercialisé en sachets plastiques. Dès 1937, la firme Dupont lance un projet de recherche et développement (R&D) qui débouche sur l’ajout de « mycoban », un antifongique, à la farine utilisée pour réduire le risque de moisissure.

Les plastiques ont donc profondément changé nos manières de manger et même la nature de ce que l’on mange. Ils ont favorisé les aliments transformés par une foule d’intermédiaires et contribué à creuser le fossé entre les producteurs et les consommateurs de viande ou poisson conditionnés, surgelés, ou emballés.

Comment sortir de l’« agriplastique » ?

En amont des supermarchés, les pratiques agricoles ont, à leur tour, été transformées par les plastiques. D’abord introduits dans les années 1950 comme substituts au verre dans les serres horticoles, ils se sont généralisés depuis les années 1970 pour les cultures maraîchères sous tunnels et l’ensilage du foin.

En Europe, l’expansion des plastiques a été facilitée par la politique agricole commune (PAC). Lancée en 1962 par la Communauté économique européenne (CEE), celle-ci était au départ destinée à encourager l’agriculture intensive et productiviste.

Or, les tunnels de plastique permettent justement de cultiver et de produire des fruits ou légumes dans des terrains peu propices et d’étendre les saisons de production. Depuis, les surfaces recouvertes par des serres ou tunnels en plastique en Espagne et en France n’ont cessé d’augmenter.

Mais cette plastification de certaines cultures s’accompagne aussi de mutations socioprofessionnelles. Dans les vastes plaines recouvertes de tunnels plastifiés abritant des cultures de fraises (ou autres) à haute valeur ajoutée, on fait appel à une main-d’œuvre souvent étrangère, saisonnière et bon marché. Celle-ci travaille dans des conditions difficiles.

Les plastiques ont ainsi envahi les pratiques de production et les circuits de distribution des denrées alimentaires. Le mot « agriplastique » témoigne de l’enchevêtrement d’éléments humains, économiques et techniques, dont la dynamique tend à se renforcer avec le temps. Cela aboutit, après plusieurs décennies, à ce que nous pourrions qualifier de verrou sociotechnique.

Que faire pour se libérer de cette omniprésence des plastiques dans l’agroalimentaire ? Les plastiques étant constitutifs des chaînes de valeurs décrites, il serait naïf de penser qu’on pourrait conserver cette organisation marchande tout en éliminant les matières plastiques.

Ce constat ne doit pas pour autant pousser les décideurs à l’inaction. Il invite plutôt à une réflexion d’envergure sur une possible réorganisation des chaînes de valeur agroalimentaires. Afin d’initier cette réflexion, nous proposons de revenir sur quelques leçons de l’histoire.

Le plastique et l’invention du déchet

Au début du XXe siècle, l’économie des flux de denrées alimentaires entre populations rurales et urbaines fonctionnait en boucles quasi fermées. Les matières rejetées par les uns étaient utilisées, par exemple sous forme d’engrais, par les autres.

Dans ce contexte, la notion même de déchets n’existe pas encore, puisque rien n’est ni mis au rebut ni traité comme déchet ultime (c’est-à-dire, un déchet qui ne peut plus être traité davantage dans les conditions technicoéconomiques du moment).

Les fèces humaines sont alors vues comme des engrais agricoles, les chiffons peuvent devenir du papier, les carcasses d’animaux de travail sont réutilisées pour fabriquer des colles et autres produits du quotidien.

À lire aussi : L’histoire peu connue du compost en France : de la chasse à l’engrais à la chasse au déchet

La rupture de ces « métabolismes urbains », tels que décrits par Sabine Barles, correspond historiquement à l’avènement de la chimie de synthèse. Se met alors en place un complexe industriel qui produit à la fois des engrais, des produits phytopharmaceutiques et des plastiques, trois catégories de produits constitutifs des chaînes de valeurs agricoles actuelles.

Il n’est certes ni envisageable – ni même souhaitable – de reproduire à l’identique les métabolismes urbains du début du XXe siècle. Ils reposaient largement sur la mobilisation d’une main-d’œuvre nombreuse sous-payée vivant dans la misère, par exemple les chiffonniers.

En revanche, on peut retenir l’idée d’une approche systémique, globale et métabolique au lieu de se contenter de chercher un matériau de substitution aux plastiques qui soulèvera, à son tour, des difficultés similaires. Il s’agit donc de repenser, avec les acteurs concernés, l’ensemble des filières agroalimentaires pour viser la sobriété plastique.

Cet article s’appuie sur le rapport d’expertise « Plastiques utilisés en agriculture et pour l'alimentation » Inrae/CNRS, publié en mai 2025.

Baptiste Monsaingeon a reçu des financements de l'ANR pour divers projets de recherche publique liés aux déchets et aux plastiques.

Bernadette Bensaude-Vincent et Mathieu Baudrin, ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.

08.10.2025 à 16:28

Comment recycler la chaleur perdue dans les usines ?

Texte intégral (2427 mots)

Chaque année, l’industrie rejette une partie de la chaleur nécessaire à l’ensemble de ses procédés. Cette énergie perdue s’appelle « chaleur fatale ». Les solutions pour récupérer cette chaleur sont aujourd’hui encore trop limitées. De nouveaux dispositifs, utilisant des pompes à chaleurs et des fluides « supercritiques », sont en développement.

Fours de cimenterie, séchage du papier, agroalimentaire… les quantités de chaleur perdues aujourd’hui dans des procédés industriels sont significatives. Il faut bien évidemment tout mettre en œuvre pour les réduire en optimisant les procédés et en ajustant au plus proche la production à la demande. Mais aucun processus physique ne peut atteindre un rendement parfait, et si rien n’était fait pour récupérer cette chaleur résiduelle, l’équivalent de sept mégatonnes de pétrole serait brûlé pour rien, émettant aussi 28 mégatonnes de CO2, soit 6 % des émissions totales de CO2 en France.

Les méthodes de récupération de la chaleur perdue (ou fatale) visent aujourd’hui principalement des gisements à haute température (supérieure à 100 °C), ou nécessitent l’existence d’un réseau de chaleur à proximité (un ensemble de tuyaux capables d’amener la chaleur sur de courtes distances vers des logements ou des bâtiments publics par exemple).

Pour mieux valoriser cette chaleur générée dans les usines, qui représenterait au total un réservoir d’environ 110 térawattheures par an en France, d’autres solutions sont actuellement à l’étude.

La chaleur fatale : une énergie thermique émise par toutes les industries sous de nombreuses formes

Pour mieux comprendre les enjeux, prenons un exemple concret, celui d’une cimenterie. Une tonne de ciment nécessite 3 000 mégajoules de chaleur : seuls 40 % sont absorbés par les réactions chimiques entre l’argile et le calcaire, et une partie des 60 % restants peut être directement réutilisée pour préchauffer les matériaux. Mais on estime entre 300 et 1 000 mégajoules par tonne la chaleur perdue dans l’atmosphère. Sachant qu’une cimenterie peut produire environ 1 500 tonnes de ciment par jour, cela revient à brûler entre 12 et 37 tonnes d’essence par jour pour rien.

Ce problème est bien plus large que les cimenteries : on trouve l’agroalimentaire en tête, puis la chimie-plastique, la production de papier et de carton, la sidérurgie et la fabrication de matériaux non métalliques (ciment, verre, tuile ou brique). Tous domaines industriels confondus, les fours et séchoirs représentent 60 % de l’énergie consommée par l’industrie en France.

Point noir supplémentaire, une bonne part (60 %) de l’énergie utilisée dans l’industrie est obtenue par la combustion de matières fossiles, ce qui émet du CO2 dans l’atmosphère et explique pourquoi l’industrie est encore responsable d’environ 17 % des émissions de gaz à effet de serre de la France. L’objectif est de réduire ces émissions de 35 % d’ici 2030 et de 81 % d’ici 2050 par rapport à 2015.

À lire aussi : Avenir énergétique de la France : le texte du gouvernement est-il à la hauteur des enjeux ?

La chaleur fatale émise au cours d’un procédé industriel est d’autant plus simple à réutiliser ou à recycler que la température du flux thermique est élevée. Cela est si fondamental que les ingénieurs et chercheurs ont l’habitude de distinguer la chaleur fatale « basse température » ou « basse qualité », à moins de 100 °C (56 térawatts-heures par an) et celle dite « haute température » ou « haute qualité » au-delà de 100 °C (53 térawatts-heures par an).

Comment recycler la chaleur fatale ?

Heureusement, des solutions existent pour recycler la chaleur fatale.

L’idéal est d’intégrer le flux de chaleur fatale directement dans le processus industriel qui en est à l’origine : dans l’industrie du ciment par exemple, la chaleur en sortie du four peut être introduite dans le précalcinateur situé en bas de la tour de préchauffage, qui a pour fonction principale de « précuire » le cru avant son entrée dans le four.

Si la chaleur fatale est à température relativement faible (inférieure à 100 °C), elle peut être réutilisée directement sur le site industriel pour alimenter d’autres procédés ou pour chauffer les locaux — la proximité limite les pertes de chaleur dans les tuyaux. On peut aussi insérer cette chaleur dans un réseau urbain ou dans le réseau d’un autre industriel à proximité.

Autre option : produire de l’électricité à partir de la chaleur perdue, grâce à l’utilisation de cycles thermodynamiques de Rankine organiques. En pratique ceci fonctionne pour des sources de chaleur fatale à assez haute température (supérieure à 200 °C) car le rendement est limité : par exemple, dans le cas d’une température de sortie d’usine à 200 °C et d’un refroidissement à l’atmosphère (20 °C), le rendement maximal est de 38 %.

Enfin, on peut utiliser des pompes à chaleur pour remonter le niveau de température du flux de chaleur fatale, et permettre ainsi son exploitation directe au sein du processus industriel. Cette option est prometteuse car le gisement de chaleur fatale basse température représente 51 % du gisement global.

Les pompes à chaleur domestiques sont de mieux en mieux connues des particuliers, mais celles que nous devons utiliser et développer pour récupérer la chaleur fatale dans les usines sont plus difficiles à mettre en œuvre.

Les pompes à chaleur : une solution pour la valorisation du gisement « basse température » de chaleur fatale

Les pompes à chaleur (ou « PAC ») permettent de remonter la température selon un principe qui peut paraître paradoxal : il s’agit de prendre de la chaleur à la source froide pour la donner à la source chaude, s’opposant ainsi au sens naturel du transfert d’énergie.

Il faut forcer le transfert inverse en ajoutant du « travail » dans le cycle thermodynamique (le travail est en somme, une forme d’énergie, et c’est pour cela que les pompes à chaleur domestiques ont une prise électrique). Elles captent la plupart de l’énergie utilisée sous forme de calories (chaleur) et dépensent un peu d’électricité.

À lire aussi : La géothermie, plus écologique et économe que la climatisation classique pour rafraîchir

Le transfert depuis la source froide vers la source chaude se fait en quatre étapes principales, explicitées ci-dessous :

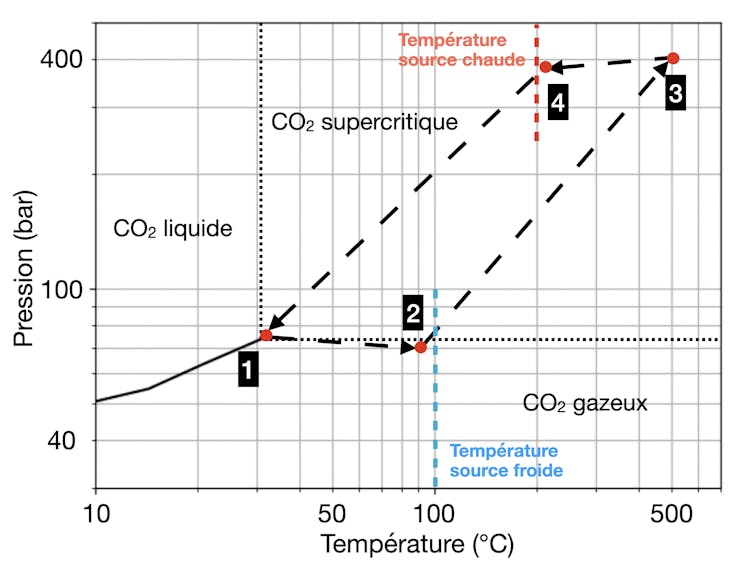

Dans notre cas, le fluide est du « CO2 supercritique » (le CO2, à haute température et haute pression, se comporte à la fois comme un liquide et comme un gaz : il peut diffuser à travers les solides comme un gaz et peut dissoudre des matériaux comme un liquide). La source froide, dont on souhaite extraire la chaleur, est le flux de chaleur fatale issu du procédé industriel (à Tfroide=100 °C) ; la « source » chaude, ou cible, quant à elle est à une température bien plus élevée (la cible dans notre projet est Tchaude=200 °C).

La seule dépense énergétique dans ce cycle est celle nécessaire à assurer le fonctionnement du compresseur permettant la circulation du fluide – dans notre cas, du CO2 supercritique – le point clé est que l’énergie dépensée est environ cinq fois plus faible que l’énergie transmise de la source froide à la source chaude.

On peut ainsi « upcycler » la chaleur, mais toute la chaleur ne peut pas être récupérée. Dans notre cycle par exemple, on rejette un flux de chaleur à une température légèrement supérieure à 30 °C. Il n’est cependant pas simple de quantifier la chaleur résiduelle parce qu’elle dépend de la température environnante : si on est en plein été et que la température de l’atmosphère est à 30 °C alors on a pour ainsi dire récupéré toute la chaleur car le flux de sortie est quasiment à l’équilibre avec l’atmosphère… en hiver, ce serait moins le cas.

Nos pompes à chaleur utilisent du CO2 dans le domaine supercritique car cela offre plusieurs avantages : par exemple, l’augmentation de la capacité calorifique améliore le transfert de chaleur lors de l’échange avec la source froide, la viscosité faible limite les pertes par frottement dans les turbomachines (compresseurs/turbines), et il n’y a pas de gouttes (interfaces liquide/gaz) qui risqueraient d’endommager les pièces métalliques dans les turbomachines.

La recherche scientifique au service de la décarbonation de l’industrie

Le cycle que nous venons de décrire (cycle Brayton inverse du CO2 supercritique) est au cœur du projet REVCO₂.

Mais notre collaboration cherche à ajouter à ce système de recyclage de la chaleur un système de stockage à haute température (T~600 °C), ce qui permettrait de générer de l’électricité à partir de cette chaleur de « haute qualité ».

Notre espoir est que les industriels pourront choisir, en fonction de leur besoin à chaque instant, soit de consommer un peu d’électricité pour obtenir de la chaleur utilisable dans leur procédé industriel, soit d’utiliser la chaleur stockée à 600 °C pour produire de l’électricité (la chaleur fatale seule ne le permettrait pas avec un rendement décent) et la revendre. Le prix de l’électricité à l’achat et à la revente sur le marché européen apparaît donc comme un nouveau paramètre pour la récupération de la chaleur fatale. Nos optimisations incluront donc une dimension économique, essentielle pour l’appropriation par les industriels de nouvelles solutions technologiques.

Pour produire un système optimisé, dans le projet REVCO2, nous mettrons en œuvre des expériences détaillées pour les échangeurs de chaleur et le système de stockage et des outils de simulation haute-fidélité qui reproduiront séparément le comportement de chacun des éléments du système complet (turbomachines, échangeurs et systèmes de stockage de chaleur). Grâce aux données collectées, un jumeau numérique du système complet sera réalisé et permettra de tester les stratégies d’utilisation optimale d’un point de vue technico-économique.

Le projet REVCO2 — Développement et optimisation d’un cycle de Brayton au CO₂ supercritique REVersible pour la récupération de chaleur fatale du PEPR (programme et équipements prioritaires de recherche) SPLEEN, soutenu par l’Agence nationale de la recherche (ANR) qui finance en France la recherche sur projets. L’ANR a pour mission de soutenir et de promouvoir le développement de recherches fondamentales et finalisées dans toutes les disciplines, et de renforcer le dialogue entre science et société. Pour en savoir plus, consultez le site de l’ANR.

Alexis Giauque a reçu des financements de l'ANR dans le cadre du projet PEPR-SPLEEN REVCO2 (2025-2030)

08.10.2025 à 16:27

L’électronique de puissance : méconnue mais omniprésente et source de toujours plus de déchets électroniques

Texte intégral (2473 mots)

C’est l’une des clés de voûte invisibles – mais omniprésentes – de la transition énergétique : l’électronique de puissance, qui convertit l’électricité sous une forme exploitable par toute la diversité d’équipements électriques et électroniques. C’est elle qui permet de recharger son smartphone, d’allumer une pompe à chaleur, ou encore d’injecter l’électricité éolienne et solaire dans le réseau. Mais, avec la multiplicité des usages, nous faisons aujourd'hui face à des problèmes de soutenabilité. Quid de tous ces composants, difficiles à réparer, à réutiliser et à recycler ? Peut-on limiter les impacts environnementaux liés à la technologie et à nos besoins croissants en énergie ?

L’un des leviers de la transition énergétique et de la décarbonation de l’économie  est l’électrification de nos usages. Les véhicules électriques, par exemple, émettent pendant leur utilisation moins de polluants et de gaz à effet de serre (GES) que leurs équivalents à moteurs thermiques.

L’électricité n’est toutefois pas une source d’énergie en tant que telle, mais un vecteur d’énergie, comme l’énergie chimique contenue par les hydrocarbures, qui est libérée lors de leur combustion. Contrairement à celle-ci toutefois, il s’agit d’une forme d’énergie qu’on retrouve peu à l’état naturel (hormis peut-être lors des orages).

Un des enjeux clés est donc de produire l’électricité à partir de sources décarbonés : aujourd’hui encore, près de 60 % de l’électricité mondiale est produite à partir d’énergies fossiles. Mais ce n’est pas là le seul défi de la transition. Pour électrifier l’économie, il faut aussi déployer massivement les usages (par exemple la mobilité électrique) et renforcer la résilience du réseau électrique.

Ceci repose sur des technologies de pointe. Parmi ces technologies, l’électronique de puissance, qui permet de convertir l’électricité sous une forme exploitable par les différents appareils, joue un rôle clé qu’il convient de décrire, tant à travers son fonctionnement qu’à travers les enjeux énergétiques et écologiques qui lui sont associés.

L’électronique de puissance, maillon clé de la transition

L’électronique de puissance, mal et peu connue du grand public, est pourtant omniprésente dans notre quotidien. Il s’agit des dispositifs électroniques utilisés pour convertir l’énergie électrique, à tous les niveaux de la chaîne : par exemple sur les lignes électriques pour les changements de tension, pour le chargement des véhicules électriques, sans oublier les chargeurs de nos téléphones mobiles et ordinateurs portables.

Pour les chargeurs, l’électronique de puissance permet de transformer le courant alternatif (AC) du réseau électrique en courant électrique continu pour alimenter les batteries. Elle permet également la réalisation d'onduleurs pour l’opération inverse : la transformation de courant continu en courant alternatif.

Les applications des onduleurs sont très nombreuses : ils permettent d’intégrer les sources renouvelables (photovoltaïque, éolien…) sur le réseau électrique. Ils sont également essentiels au chargement des véhicules électriques, au fonctionnement des pompes à chaleur et des climatiseurs, des produits électroménagers tels que les réfrigérateurs, les machines à laver, etc.

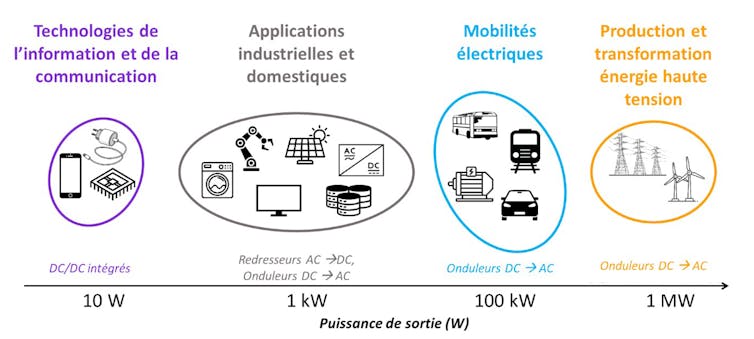

En réalité, la quasi-totalité des équipements électriques comprennent un, voire souvent plusieurs convertisseurs d’électronique de puissance, et cela à toutes gammes de puissances électriques :

pour les plus faibles puissances, de l’ordre de quelques dizaines de watts (W) pour charger un smartphone par exemple,

pour les puissances intermédiaires, de l’ordre de quelques dizaines de kW pour recharger un véhicule électrique ou injecter sur le réseau la production de panneaux solaires photovoltaïques,

jusqu’à celles de plusieurs mégawatts (MW), par exemple pour convertir en électricité l’énergie générée par une éolienne, ou pour alimenter les moteurs d’un TGV ou alimenter un data center.

La diversité des applications et des niveaux de puissance requis a conduit à développer une très grande diversité de produits d’électronique de puissance, optimisés pour chaque contexte.

Traditionnellement, ces enjeux de recherche et développement (R&D) concernent l’amélioration du rendement énergétique (pour limiter les pertes et augmenter les performances), l’augmentation de la densité de puissance (afin de réduire le poids et le volume des appareils), ou encore l’amélioration de leur fiabilité et de leur durée de vie. Mais avec l’explosion des usages électriques, l’électronique de puissance fait désormais face à des enjeux environnementaux et sociaux.

En effet, l’approvisionnement en matières premières critiques est sous le coup de tensions géopolitiques, tandis que leur extraction peut être source de pollutions et de dégradation des écosystèmes naturels.

Les efforts investis pour décarboner la société ne doivent néanmoins pas être considérés uniquement à travers les seules émissions de GES. Pour prévenir et limiter les transferts d’impacts (lorsque la diminution d’un impact environnemental sur une étape du cycle de vie d’un produit implique des effets négatifs sur un autre impact ou une autre étape), il faut tenir compte des autres indicateurs environnementaux, telles la disponibilité des ressources critiques ou encore la dégradation de la biodiversité.

À lire aussi : La flexibilité électrique, ou comment décaler nos usages pour optimiser la charge du réseau

Des matériaux difficiles à réparer et à recycler

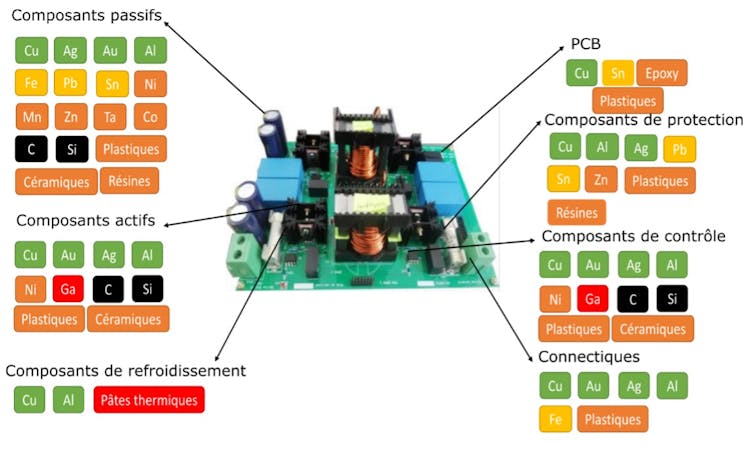

On l’a vu, l’électronique de puissance recoupe une large gamme d’applications et de puissances. De ce fait, elle est constituée d’une grande diversité de matériaux et de composants : on retrouve ainsi dans les composants constituants les convertisseurs de base plus de 70 matériaux différents.

Par exemple, du silicium pour les composants semi-conducteurs, des matériaux ferreux ou alliages à base de néodyme ou nickel pour les composants magnétiques, de l’aluminium ou tantale pour les condensateurs, des époxys ou polyamides non dégradables pour les circuits imprimés (PCB) ou encore des larges pièces en aluminium faisant office de radiateurs (pour évacuer de la chaleur produite par la conversion électrique). Certains de ces matériaux sont considérés comme des matériaux critiques et/ou stratégiques, associés à de forts enjeux environnementaux, économiques, sociaux voire géopolitiques.

Le problème tient aussi à leur recyclabilité : spécialisés pour un usage donné, les produits d’électronique de puissance peuvent être plus difficiles à réparer et souvent jetés en fin de vie. L’électronique de puissance contribue ainsi à l’augmentation de la quantité de déchets électroniques à gérer dans le monde, avec quelque 62 millions de tonnes atteintes en 2022. À l’heure actuelle, moins de 20 % sont collectés et traités.

La gestion des déchets issus de l’électronique de puissance, en fin de vie, constitue ainsi un problème qui se surajoute aux tensions d’approvisionnement en matières premières critiques et à l’impact environnemental de leur extraction. Pour les minimiser, il faut agir à toutes les étapes du cycle de vie, en particulier leur conception et leur fin de vie.

Rendre l’électronique de puissance plus soutenable

La communauté des experts techniques du domaine travaille ainsi à l’amélioration de la soutenabilité des équipements électroniques, et en particulier les convertisseurs.

En particulier, le groupe de travail Convertisseurs électroniques de puissance plus soutenables (CEPPS) du groupement de recherche Systèmes d’énergie électrique dans leurs dimensions sociétales (SEEDS) du CNRS, dont nous faisons partie, s’interroge sur les possibles transferts d’impacts d’une électrification massive sans repenser nos usages et nos besoins.

En effet, l’électrification engendre la production de toujours plus d’appareils électriques pour répondre à la croissance permanente des besoins énergétiques de notre société. Ce constat devrait nous inciter, en premier lieu, à modérer ces besoins en misant davantage sur la sobriété énergétique.

Une autre question, plus délicate pour cette industrie, tient à sa quête effrénée de la performance et de la miniaturisation. Ne faudrait-il pas plutôt changer les priorités de la conception ? Par exemple, en visant l'allongement de la durée de vie ou la mise en œuvre de pratiques plus circulaires, qui permettent notamment de favoriser le recyclage ? Ce dernier point peut passer par une amélioration de la réparabilité, de l'aptitude au désassemblage et par une homogénéisation des composants et des matériaux utilisés dans les appareils.

Les experts techniques en électronique de puissance que nous sommes le reconnaissent : notre communauté ne pourra résoudre tous les problèmes évoqués précédemment. C’est pourquoi nous pensons qu’il est important d’interroger les choix de société : modèles de consommation bien sûr, mais également des choix technologiques. Or, ces derniers sont réalisés par une seule partie des acteurs de la filière, alors qu’il faudrait inclure non seulement les ingénieurs, les fabricants et les législateurs, mais également les consommateurs, sans oublier d’adopter le regard des sciences humaines et sociales.

Cela implique aussi de mieux former le grand public aux systèmes énergétiques et notamment électriques. Celui-ci doit s’approprier pleinement tant leur fonctionnement scientifique et technique que les grands défis qui y sont associés.

À lire aussi : Comment rendre l’électronique plus soutenable ?

Jean-christophe Crebier a reçu des financements publics de l'ANR et de l'Europe en lien direct avec le sujet via les projets VIVAE, EECONE et ARCHIMEDES.

Pierre Lefranc a reçu des financements de l'ANR pour le projet VIVAE portant sur l'éco-conception en électronique de puissance.

Florentin Salomez, Hugo Helbling, Marina Labalette, Murielle Fayolle-Lecocq et Tanguy Phulpin ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.

07.10.2025 à 16:23

Qui sont les précaires en transport ?

Texte intégral (2460 mots)

Pour décarboner efficacement le secteur des transports, il faut que les ménages les plus modestes soient accompagnés. Mais qui sont les précaires en transport ?

En France, le secteur du transport produit un tiers des émissions de gaz à effet de serre (GES), dont 60 % proviennent du transport routier. Afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, revoir nos usages de la voiture est donc indispensable. Pour cela, différentes mesures ont déjà été mises en place ces dernières années. Néanmoins, elles ne sont pas facilement acceptées étant donné leurs effets potentiellement inégaux sur la population si aucun mécanisme de redistribution n’est conçu et déployé.

En voici trois exemples :

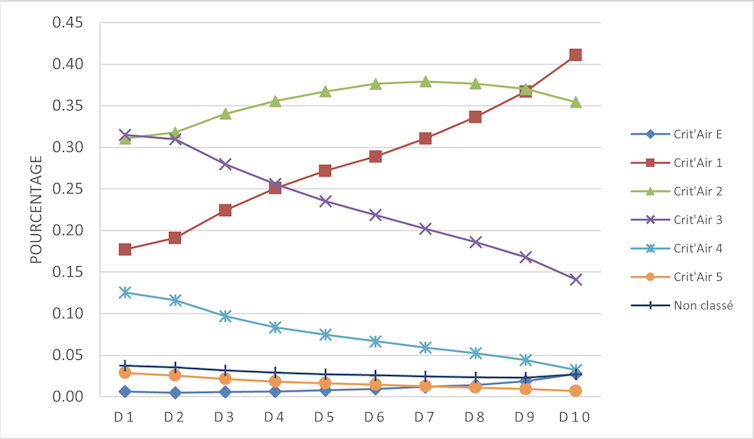

La mise en place de zones à faibles émissions (ZFE) dans 43 villes françaises où ne pourraient donc plus circuler les voitures les plus polluantes bien que le sujet soit actuellement débattu après un vote en faveur de sa suppression à l’Assemblée nationale en juin 2025.

L’établissement du système européen d’échange de quotas d’émission 2 (ETS2) à partir de 2027, axé sur les émissions de carburants provenant principalement des transports et des bâtiments. Ce qui inciterait les entreprises à respecter des limites en termes de pollution et/ou à revoir leur processus de production pour devenir plus propre.

- L’interdiction de vendre des voitures neuves polluantes à partir de 2035 dans toute l’Union européenne (UE), ce qui obligerait les ménages à repenser leurs habitudes de transport, leur localisation et/ou à se tourner vers des options de transport plus propres.

La lutte contre la pauvreté en transports dans l’UE

Pour que cette transition ne se fasse pas au détriment des plus précaires, l’ETS2 s’accompagne également de la création du Fonds social pour le climat, un fonds doté de plus de 86 milliards de financements pour lutter contre la précarité en transport et la précarité énergétique ») dans les pays de l’UE à partir de 2026.

Des recommandations détaillées pour la lutte contre la précarité en transports et le développement d’une mobilité équitable et durable ont été publiées récemment par la Commission Européenne. De plus, un nouveau Transport Poverty Hub a été créé pour améliorer l’identification des zones vulnérables.

Que sont la précarité en transport et la précarité énergétique ?

- La précarité en transport est définie comme l’incapacité ou la difficulté pour les individus et pour les ménages à faire face aux coûts des transports privés ou publics, ou par leur manque d’accès (ou leur accès limité) aux transports nécessaires pour accéder aux activités et aux services socioéconomiques essentiels, compte tenu du contexte national et spatial.

- La précarité énergétique désigne une situation dans laquelle les ménages ne sont pas en mesure d’accéder aux services énergétiques essentiels.

À l’échelle de l’UE, des nouvelles recherches révèlent qu’entre 20 % et 28 % des habitants des pays membres sont des précaires en transport. De même, en 2022, il y avait près de 10 % de citoyens en précarité énergetique. Selon Eurostat.), les deux plus grosses catégories de dépenses des ménages sont le logement et le transport.

En France, plus d’un quart du budget des ménages était consacré au logement et 13,6 % au transport en 2022. En Allemagne, ces postes de dépense sont quasiment similaires. Dans ce contexte, l’accompagnement des ménages les plus vulnérables devient nécessaire pour une transition environnementale plus juste et acceptable.

On sait aussi aujourd’hui que les mesures pour la transition peuvent faire d’une pierre deux coups : être à la fois progressives et plus acceptables si elles sont accompagnées, par exemple, des mécanismes de redistribution et si les citoyens sont informés de la mise en place de ces derniers.

Mais qui faudrait-il accompagner pour cette transition des transports ?

Une échelle de précarité en transport

C’est la question à laquelle j’ai tâché de répondre dans une étude sur le cas de l’Allemagne. Si la précarité en transport peut être liée au revenu et au niveau de vie elle dépend aussi d’autres critères : le lieu de vie et d’emploi, l’accès (ou le manque d’accès) aux transports publics et privés, la dépendance à la voiture privée, le coût des transports, les habitudes en termes de mobilité…

Lorsqu’on prend en compte tous ces paramètres, quatre catégories apparaissent :

Les ménages indépendants qui représentent près de la moitié de la population. Ce sont les ménages vivant en centre-ville, ils ne dépendent pas de l’utilisation de la voiture individuelle pour se déplacer car ils ont accès à d’autres modes de transport. Ils ont les besoins de déplacement (en termes de distance) les plus faibles de l’échantillon. Ce seraient par exemple les personnes qui habitent dans des villes du quart d’heure.

Les ménages suffisants (sufficient en anglais) qui représentent environ 34 % de la population. Ce sont les ménages qui, en règle générale, habitent le plus loin du centre-ville et qui se déplacent le plus. Cependant, leurs revenus plus élevés leur permettent de faire face et de ne pas trop subir des chocs potentiels des prix des transports.

Les ménages dépendants de la voiture : qui représentent environ 16 % de la population. Leur principale contrainte provient de leur localisation (la plupart sont en périphérie ou en milieu rural), ce qui se traduit par un faible degré d’accès aux autres modes de transport et une forte distance à parcourir. La plupart d’entre eux (98 %) déclarent n’avoir pas d’autre option que la voiture pour leurs déplacements. Ces ménages sont également surexposés aux changements soudains des prix des transports privés (par exemple, via l’inflation ou des politiques publiques sans mécanisme de redistribution).

Les ménages précaires en transport, soit la traduction du terme anglais transport poor : qui représentent environ 2 % de la population. Ce sont les ménages qui sont les plus contraints en termes de ressources financières. Ils sont également contraints par leur localisation, qui est similaire aux « dépendants » de la voiture. En outre, plus de la moitié de ces ménages ne possèdent pas de voiture privée et dépend donc des transports en commun. L’interaction entre ces trois caractéristiques fait que ce sont eux qui passent le plus de temps dans les transports publics.

En moyenne, ils doivent parcourir 12 kilomètres (aller simple) pour les déplacements nécessaires (faire leurs courses, emmener les enfants à l’école, aller au travail, etc.). Ils parcourent la même distance que les « dépendants », soit environ 1400 kilomètres par mois (tous type de voyage compris), mais 89 % de ces kilomètres sont faits en transport public. Ils consacrent environ 23 heures chaque mois aux déplacements nécessaires contre 14 heures pour les « dépendants » et 10 heures/mois pour les « indépendants ».

À noter que ceux qui possèdent une voiture, étant déjà limités en termes de revenus, sont surexposés aux changements des prix des transports privés.

Ces différences entre les classes peuvent nous aider à comprendre les leviers potentiels pour l’amélioration de la mobilité. Un des facteurs de précarité qui apparaît est géographique : l’endroit où habitent les citoyens au regard des besoins de chaque ménage en termes de déplacement (distances à parcourir, temps de trajet, etc.) De plus, la localisation des ménages a un impact sur l’accès à des transports en commun.

Cette dernière dimension est également un levier potentiel, par exemple, pour améliorer la mobilité des ménages dépendants de la voiture. Dans le cadre de cette étude, 77 % de l’échantillon n’était pas satisfait de l’offre de transport en commun entre leur lieu de vie et travail/étude. Selon une publication récente, les infrastructures actuelles sont particulièrement adaptées à la voiture et incitent les citoyens à prendre ce moyen de transport. Des investissements d’infrastructure et des incitations vers d’autres modes de transport seraient donc des solutions envisageables et nécessaires).

Des pistes pour le cas français : faire face aux inégalités subjacentes

Des études similaires ont été menées au sujet du territoire français et ont obtenu des résultats étroitement liés, soulignant les inégalités sous-jacentes à prendre en compte lors de la mise en place des politiques publiques pour la transition du secteur des transports. Par exemple, l’économiste Audrey Berry et ses collègues] soulignent la pertinence des interactions entre différentes dimensions (localisation, revenu, options de transport) qui peuvent avoir un impact sur la mobilité des ménages.

Les résultats de l’Enquête Nationale sur les Mobilités de personnes 2019 confirment également la corrélation entre le fait de vivre dans des zones moins denses (rurales) et l’utilisation plus régulière de la voiture individuelle : environ 80 % des déplacements en voiture individuelle sont effectués en zone rurale, contre seulement 33 % dans la région parisienne qui dispose d’une offre plus importante de modes de transport public. L’accès aux transports alternatifs pour les milieux ruraux et les périphéries serait donc un des leviers clés pour la transition.

De plus, en France, des inégalités existent concernant l’accès à des véhicules moins polluants. Les plus pauvres possèdent des voitures polluantes. Lors du déploiement de politiques publiques pour la transition, ce levier serait clé pour diminuer les effets négatifs sur les populations vulnérables.

Récemment, l’économiste Lola Blandin identifiait elle les profils vulnérables suite à la mise en place d’une ZFE à Grenoble. Y apparaissaient également comme facteurs clés les contraintes financières, les infrastructures de transport disponibles et les horaires de travail. En outre, l’introduction de ZFE peut avoir des effets négatifs sur l’accessibilité à l’emploi pour les ménages les plus modestes

Andrea Rangel Guevara a reçu des financements de l'Agence nationale de la recherche (ANR). Le projet ciblé 3 ANR-22-EXSS-0004 bénéficie d'un financement du gouvernement français.

06.10.2025 à 16:28

Les citadins sont-ils prêts à réduire la place de la voiture pour végétaliser la ville ?

Texte intégral (3154 mots)

Face à la multiplication des vagues de chaleur, les villes doivent se réinventer. La végétalisation fait partie de la palette de solutions possibles, mais se heurte à une difficulté : pour cela, il faut souvent réduire l’espace alloué à d’autres usages, comme la circulation ou le stationnement automobile. Une étude récente, menée à Lyon (Rhône), suggère que les citadins sont prêts à soutenir de telles mesures… à condition que son impact reste limité et que ses bénéfices concrets soient perceptibles.

La France a de nouveau subi pendant l’été 2025 une canicule parmi les plus intenses jamais enregistrées. Le mois de juin 2025 a ainsi été le plus chaud jamais mesuré en Europe de l’Ouest. À cette occasion, plusieurs villes ont franchi la barre des 40 °C, comme Bordeaux (41,6 °C), Toulouse (41,5 °C), Angoulême (42,3 °C) ou Nîmes (41,8 °C).

L’intensification des vagues de chaleur, tant en termes de fréquence que de durée, contribue à rendre les espaces urbains de plus en plus difficiles à vivre. En cause, l’effet d’îlot de chaleur urbain (ICU) : l’asphalte et le béton, par exemple, stockent la chaleur, et le peu de végétation limite le rafraîchissement nocturne par évapotranspitation.

Face à ces extrêmes devenus la norme, les villes doivent se réinventer et créer des « îlots de fraîcheur urbains », des zones refuges où les températures sont plus clémentes.

Plusieurs approches peuvent être envisagées.

Elles peuvent s’appuyer sur des changements de comportement des citadins, comme l’aération nocturne des logements, l’adaptation des horaires de travail ou encore la réduction des activités extérieures en période de forte chaleur.

Elles peuvent aussi reposer sur des aménagements techniques et architecturaux, tels que la construction de bâtiments bioclimatiques, l’utilisation de revêtements à fort albédo ou l’irrigation ponctuelle des espaces extérieurs.

Une troisième voie, enfin, réside dans l’accroissement de la végétation urbaine, largement documentée dans la littérature scientifique comme facteur de rafraîchissement.

Il existe toutefois une limite structurelle. Les grandes villes disposent rarement de la place suffisante pour, à la fois, planter des arbres, désimperméabiliser les sols et verdir les rues sans devoir transformer les usages de l’espace public et réduire l’espace alloué à d’autres usages.

La végétalisation bouscule notamment la place de la voiture, comme nous avons pu le démontrer dans une recherche publiée dans la revue Land Economics.

À lire aussi : Paris est une des pires villes européennes en temps de canicule. Comment changer cela ?

Le vert urbain, entre bénéfices et zones de friction

Les bénéfices de la nature en ville sont nombreux et documentés : îlots de fraîcheur, amélioration de la qualité de l’air, infiltration des eaux pluviales, accueil de la biodiversité, atténuation du bruit, sans oublier les impacts positifs sur la santé mentale et le lien social.

Un seul arbre peut abaisser de plusieurs degrés la température ambiante, et attirer des espèces parfois rares en milieu urbain. Par exemple, une simulation réalisée par Météo France estime que l’ajout de 300 hectares de végétation à Paris permettrait d’abaisser la température de 0,5 à 1 °C lors d’un épisode de canicule.

Plus concrètement, à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), une commune située au nord de Paris, la transformation d’un parking en îlot de fraîcheur grâce à la plantation de 72 arbres a réduit la température ressentie de 3,1 °C en moyenne.

Mais cette végétalisation nécessite de l’espace, alors même que l’espace urbain est précisément limité et fait l’objet de multiples usages concurrents. À Paris, la piétonnisation des berges de Seine ou la transformation de la rue de Rivoli ont par exemple suscité de vifs débats.

À Bordeaux (Gironde), Lyon (Rhône) ou Grenoble (Isère), les créations de trames vertes entraînent également des réactions contrastées selon les quartiers et les profils d’usagers. Des conflits d’usage, entre automobilistes, cyclistes, piétons et riverains sont au cœur des tensions liées à ces projets.

À Lyon comme ailleurs, les nouveaux aménagements urbains (place publique, rond-point, voie sur berge, réseau de transport, etc.) intègrent de plus en plus de végétation. Les abords des nouvelles lignes de tramways ont été repensés pour accueillir arbres, pelouses ou bandes fleuries.

Ces projets transformateurs s’inscrivent dans des politiques environnementales ambitieuses, comme le plan Canopée de la métropole et répondent à une demande citoyenne croissante pour un cadre de vie plus sain.

Mais ils se font souvent au détriment d’autres usages : voies de circulation rétrécies, suppression de places de stationnement, ralentissements logistiques, coûts de mise en œuvre et d’entretien.

Ces arbitrages posent la question de l’usage de l’espace public, et de l’acceptabilité sociale des projets de végétalisation urbaine.

Des citoyens prêts à faire des compromis… à certaines conditions

Pour mieux comprendre comment les habitants opèrent ces arbitrages, nous avons, dans le cadre de notre étude, évalué la demande sociale de végétalisation urbaine de la part des habitants de la métropole du Grand Lyon.

Dans une enquête basée sur ce qu’on appelle la méthode d’expérience de choix, 500 répondants représentatifs de la population de la métropole ont été confrontés à plusieurs scénarios de verdissement des abords du tramway sur leur territoire.

Chaque scénario comportait, à des niveaux variables, quatre paramètres clés :

- réduction des températures lors des canicules,

- augmentation de la biodiversité (mesurée par l’abondance d’oiseaux),

- réduction de l’espace pour la circulation et le stationnement,

- enfin, une hausse de la fiscalité locale.

Cette étude a permis d’estimer un « consentement à payer » moyen des répondants pour différentes caractéristiques de la végétalisation en ville. Ce type d’outil est précieux pour orienter les politiques publiques, car il révèle les préférences citoyennes pour des biens et des services comme les services écologiques qui n’ont pas de prix de marché.

Résultats : les citoyens prêts à faire des compromis… à certaines conditions.

En moyenne, les habitants interrogés se montrent ainsi favorables à la végétalisation. Ils sont prêts à payer 2,66 € par mois (en termes de hausse des taxes locales) pour chaque degré de baisse des températures et 0,49 € pour chaque point de biodiversité gagné (1 % d’oiseaux en plus). Ils sont favorables aux scénarios qui améliorent la biodiversité et le rafraîchissement de l’air tout en réduisant l’espace consacré aux voitures de manière minimale.

Cependant, ils sont nettement opposés aux scénarios qui réduisent plus fortement l’espace routier sans bénéfice environnemental suffisant.

Nos analyses montrent également une forte hétérogénéité entre répondants : les habitants du centre-ville, probablement déjà confrontés à plusieurs restrictions de circulation, sont plus critiques ainsi que les ménages les plus favorisés et les usagers quotidiens de la voiture.

À l’inverse, les personnes avec enfants ou consommant des produits issus de l’agriculture biologique – ce dernier étant un indicateur de la sensibilité à l’environnement – expriment un soutien accru aux projets de végétalisation urbaine.

À lire aussi : Réduire la place de la voiture en ville est-il aussi impopulaire qu’on le pense ?

Végétaliser avec les citoyens, pas contre eux

Face à l’urgence climatique, les villes doivent se doter de politiques de végétalisation ambitieuses. Mais ces solutions doivent aussi être socialement acceptables.

Notre étude montre que la majorité des habitants de Lyon seraient prêts à contribuer au financement d’un projet de végétalisation urbaine dès lors qu’il ne réduit que modérément l’espace disponible pour l’automobile. Une solution qui n’occuperait pas trop d’espace, comme la végétalisation verticale, serait donc pertinente.

Pour les décideurs locaux, il convient donc de mettre en place des projets de végétalisation prioritairement dans les communes déficitaires en arbres. Comme souligné par les résultats de notre étude, l’acceptabilité de ces projets suppose d’impliquer les citoyens dès leur conception et de mesurer régulièrement leur impact. C’est à ce prix que les villes du futur pourront être à la fois plus vertes, plus vivables, et plus justes.

À lire aussi : Les arbres en ville : pourquoi il n’y a pas que le nombre qui compte

Maia David a reçu des financements du Ministère de la Transition Écologique et de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) dans le cadre du Programme ITTECOP.

Basak Bayramoglu, est co-coordinatrice du projet SEMEUR et a reçu des financements de Ministère de la Transition Écologique (MTE) dans le cadre du Programme ITTECOP. Basak Bayramoglu est membre de la Chaire Énergie et Prospérité, sous l'égide de La Fondation du Risque.

Carmen Cantuarias est co-coordinatrice du projet SEMEUR et a reçu des financements de Ministère de la Transition Écologique (MTE) dans le cadre du Programme ITTECOP. Elle a travaillé au CGDD (MTE) en tant que chargée de mission sur les instruments économiques pour la biodiversité.

Laetitia Tuffery a reçu des financements du Ministère de la Transition Écologique (MTE) et de l'Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) dans le cadre du Programme ITTECOP.