23.10.2025 à 11:11

La Bretagne, un futur refuge climatique ?

Texte intégral (2395 mots)

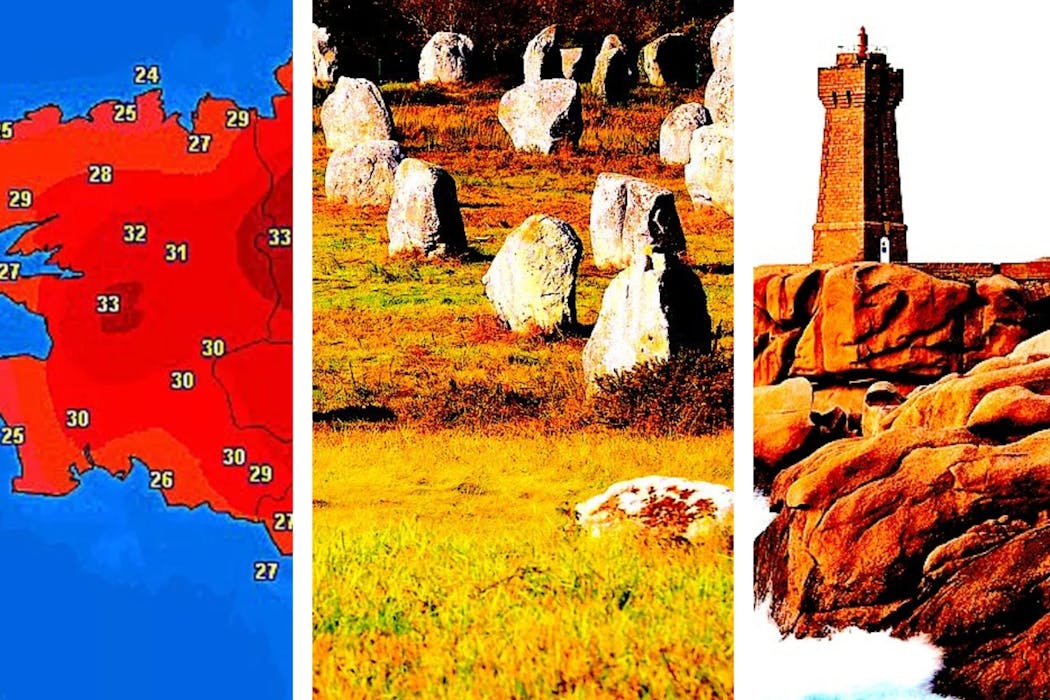

Déménager pour éviter de trop subir les aléas du changement climatique, nous sommes nombreux à y avoir songé un jour. La région de prédilection à laquelle nous pensons alors est souvent la Bretagne. Mais est-ce vraiment une bonne idée ?

Allons-nous tous finir en Bretagne ? Cette question, sans doute assez improbable il y a encore dix ans, est désormais une interrogation sérieuse que posent divers médias nationaux et qui s’immisce dans les esprits. Car à l’heure du changement climatique, la Bretagne, souvent considérée comme une région où « il pleut tout le temps » et où l’on a « des étés pourris » se transforme en un refuge possible face au mercure qui n’en finit pas de grimper.

En effet, d’après un récent sondage, environ un Français sur trois est prêt à déménager face au changement climatique. La Bretagne est la région de migration privilégiée pour cela en plus d’être déjà la plus attractive pour les retraités. Mais s’installer en Bretagne pour échapper au changement climatique, est-ce vraiment une bonne idée ?

La réalité n’est pas si simple, d’abord parce que la région n’a pas un climat uniforme, notamment lorsque l’on compare Rennes (Ille-et-Vilaine) et Brest (Finistère), par exemple. La Bretagne est aussi loin d’être préservée du changement climatique. Elle est particulièrement vulnérable au risque de sécheresse, ce qui peut poser des problèmes dans la gestion de l’eau. Ses habitants sont d’ailleurs les Français les plus pessimistes face au changement climatique, selon le même sondage. Seule différence, eux n’ont pas tellement de perspective de déménagement pour apaiser leurs inquiétudes.

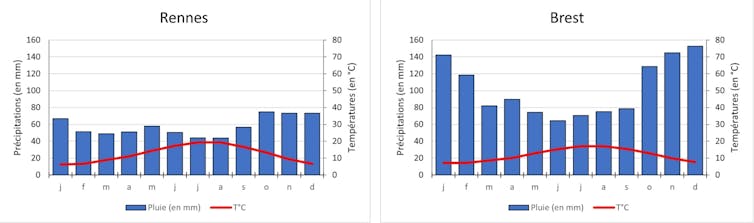

Des climats bretons

La Bretagne est généralement classée comme un climat océanique (été frais, hiver doux et pluies régulières toute l’année). Mais en détail, il existe de grandes différences entre l’est et l’ouest de la région. Il n’y a par exemple qu’un degré d’écart en moyenne entre Rennes et Brest à l’année, mais à Brest les hivers sont plus doux et les étés plus frais qu’à Rennes. La pluviométrie est, elle, presque deux fois plus importante à Brest (1220 mm) qu’à Rennes (690 mm). Cette différence est plus marquante à l’échelle saisonnière : en hiver, il y a trois fois plus de pluie à Brest qu’à Rennes, tandis qu’en été, l’écart est moins conséquent.

Il existe ainsi plusieurs climats bretons qui ont été cartographiés afin de différencier le littoral nord et sud de la Bretagne, l’est et l’ouest et l’intérieur de la région. De manière générale, les côtes bretonnes sont moins exposées aux risques climatiques tels que les extrêmes thermiques (chaleur et gel) et pluviométriques (sécheresses et fortes pluies). Le sud de la Bretagne est aussi plus chaud et sec que le nord.

Une région qui subit le changement climatique

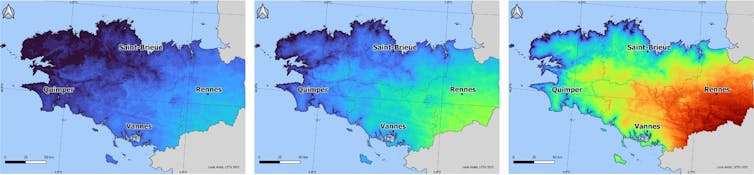

Mais, partout en Bretagne, le changement climatique se fait sentir, avec une hausse de la température moyenne annuelle de l’ordre de 0,9 °C à 1,1 °C entre la période 1951-1980 et la période 1991-2020. Cela est certes moins prononcé qu’à échelle de la France (+1,5 °C), mais reste supérieur au réchauffement mondial (+0,7 °C entre ces mêmes périodes).

À l’horizon 2050, la température devrait encore augmenter d’au moins 1 °C et de 1,5 °C à 3 °C en fin de siècle. Dans le scénario pessimiste, en fin de siècle, la température moyenne de Brest pourrait être équivalente à l’actuelle température de Bordeaux et celle de Rennes à la température de Marseille. Dans le même temps, les quantités de pluie devraient rester similaires sur l’année avec des pluies davantage concentrées en hiver et moins importantes en été. Les risques et aléas climatiques liés au réchauffement sont eux aussi déjà notables et devraient s’intensifier.

Prenons l’exemple du risque de forte chaleur en regardant les journées à plus de 30 °C, qui sont un des marqueurs du changement climatique. Il existe une forte différence est/ouest concernant le risque actuel avec en moyenne 8 jours en Ille-et-Vilaine contre seulement 1 à 2 jours dans le Finistère. D’ici 2050, le nombre moyen de jours très chauds devrait plus que doubler. En fin de siècle, les fortes chaleurs sont encore plus présentes et concernent en moyenne 20 jours par an sur la région. Ce chiffre varie de moins de 10 sur le littoral nord à plus de 30 jours au sud de Rennes (soit autant qu’à Toulouse en moyenne).

Dans l’ensemble, seul le littoral nord se retrouve relativement préservé de ce risque de fortes chaleurs même si celui-ci augmente.

La Bretagne face au défi de l’eau

Le changement climatique affecte aussi l’intensité et la fréquence des sécheresses. Or, cela peut paraître paradoxal, mais la Bretagne est très vulnérable face à ce risque. En effet, plus de 75 % de l’eau potable dépend des réserves superficielles (rivières, lacs, étangs) contre seulement 36 % pour l’échelle du territoire.

La Bretagne se retrouve ainsi extrêmement dépendante des conditions météorologiques. Si d’ordinaire, celles-ci sont plutôt humides avec une bonne répartition des pluies au cours de l’année, certaines années sont marquées par des longues périodes sans pluies menant à des sécheresses.

Par exemple, en 2022, la région a subi une sécheresse historique : au cours du mois d’août, toute la région était pour la première fois en état de crise sécheresse du fait de pluviométrie très faible et de fortes chaleurs. Cela a engendré de fortes pressions sur l’île de Groix (Morbihan), il y a eu des menaces de coupure d’eau à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) comme dans le département des Côtes-d’Armor où la préfecture a indiqué un « risque sérieux de rupture de l’alimentation en eau potable se dessine pour les dernières semaines d’octobre ». La région a finalement été sauvée de la pénurie par des pluies bienvenues au cours du mois de septembre. Mais cette situation a révélé la fragilité de la Bretagne dans ces périodes climatiques exceptionnelles.

De plus, une récente étude a démontré que ces sécheresses extrêmes sont amenées à être de plus en plus présentes. D’ici 2050, environ un été sur cinq serait au moins aussi chaud et sec que celui de 2022, en fin de siècle cela représente un été sur deux. Dans ce contexte, la région risque d’être confrontée à des problèmes grandissants d’accès à l’eau alors que le nombre d’habitants devrait augmenter d’au moins 250 000 d’ici 2050.

Cette tendance démographique risque ainsi d’aggraver le partage d’une ressource qui se fait de plus en plus précieuse. L’enjeu est donc de garantir un accès à l’eau dans un futur climatique plus sec et chaud, particulièrement autour de Rennes et dans le littoral sud-breton.

Le risque d’une maladaptation

Dès lors, si s’installer en Bretagne peut sembler de prime abord une bonne idée face au changement climatique, il s’agit plutôt d’une forme de maladaptation. En effet, un accroissement massif de la population bretonne peut amplifier les impacts négatifs du changement climatique, principalement lié au risque de sécheresse et mener à une crise de l’eau. La région n’est donc pas un refuge climatique optimal à terme. Au-delà des enjeux liés au manque d’eau, la Bretagne doit aussi faire face à la hausse du niveau de la mer dont les 1 700 kilomètres de littoraux sont directement concernés.

Enfin, le changement climatique n’est qu’une problématique au milieu d’une crise environnementale globale (pollutions, extinction de la biodiversité, acidification de l’océan…). Par exemple, la Bretagne est en première ligne face à la pollution aux nitrates qui peut affecter la qualité de l’eau et les plages avec les algues vertes.

La crise climatique doit donc être traitée collectivement d’une part pour réduire l’intensité de celui-ci en diminuant les émissions de gaz à effet de serre et d’autre part en préparant les territoires à faire face aux changements climatiques. Il faut adapter les territoires au climat de demain pour qu’ils restent des lieux de vie agréables plutôt que de miser sur des migrations vers d’autres régions à priori moins exposés au changement climatique.

Louis Amiot a reçu des financements dans le cadre des programmes CLIMATVEG (financé par l'ADEME et les régions Bretagne et Pays de la Loire et piloté par Vegepolys Valley) et FERMADAPT (financé par l'ADEME et les régions Bretagne et Pays de la Loire et piloté par Valorial).

22.10.2025 à 17:52

Parler de « vivant » plutôt que de « nature » : effet de mode ou tournant politique ?

Texte intégral (3662 mots)

Le terme s’est imposé en librairie, en politique. Il est aussi de plus en plus repris par des institutions. Il apparaît souvent comme un synonyme de « nature ». Mais que signifie ce « vivant » dont on se réclame de plus en plus ? Les autrices et auteur de Rendre le vivant politique (éditions de l’Université de Bruxelles, 2025) sondent le succès nouveau de ce mot.

C’est un terme que l’on entend de plus en plus : « vivant ». Mais d’où vient-il ? que décrit-il ? et pourquoi est-il de plus en plus invoqué ?

Une rapide recherche du terme « vivant » dans Google Ngram Viewer, qui recense la fréquence des mots usités dans les livres numérisés sur Google Books, permet déjà de repérer deux moments où son usage explose : dans les années 1980 et aujourd’hui.

Le pic des années 1980 peut sans doute s’expliquer par la montée en puissance du discours sur la biodiversité qui n’est plus confinée au registre scientifique. Mais comment expliquer le regain actuel ? Serait-il la manifestation d’un moment politique qui voit le « vivant » devenir un nouvel imaginaire structurant et un horizon de lutte ? Dans les librairies, la tendance est en tout cas nette. Le succès d’ouvrages comme Manières d’être vivant (Baptiste Morizot, 2020), Exploiter les vivants (Paul Guillibert, 2023) ou le Moment du vivant (sous la direction d’Arnaud François et de Frédéric Worms, 2016) témoigne d’une quête de sens et d’un désir de rupture avec une vision instrumentale de la nature.

Mais le mot ne circule pas qu’en rayon : il s’invite de plus en plus dans les slogans militants et partisans. En Belgique, le parti Écolo s’interroge : « Qui va protéger le vivant, qui va protéger ma santé ? », tandis qu’en France, le parti antispéciste Révolution écologique pour le vivant (REV) a été créé en 2018. On retrouve aussi ce terme dans le vocabulaire des politiques publiques, dans les mouvements sociaux, dans les dictionnaires d’écologie politique et jusque dans le langage éducatif.

Dans cette perspective, les défenseurs du vivant appellent à « faire corps » avec les écosystèmes. Ils proposent de repartir des milieux partagés à toutes les échelles – de la mare à l’océan – et de tenir compte de leurs liens, de la goutte d’eau à l’atmosphère.

« Anthropocène », « zone critique » : d’autres termes qui émergent en même temps que celui de « vivant ».

- Ce déplacement de regard trouve un écho dans l’histoire récente des sciences. Il n’est pas anodin que la notion controversée d’anthropocène, apparue au début des années 2000 dans un colloque de géologues, résonne aujourd’hui dans les luttes pour le vivant. De même, il n’est pas plus surprenant que l’Institut de physique du globe de Paris (IPGP), fondé en 1921 pour étudier les forces telluriques et les champs magnétiques, s’intéresse désormais à la zone critique – cette fine couche où se nouent les interactions entre vie, sol et atmosphère. Chez Bruno Latour, cette zone prend une dimension philosophique : elle devient le lieu d’où penser le « nouveau régime climatique ».

Dans un contexte où les sociétés peinent à répondre à la crise environnementale – et où une partie du débat public rejette même l’écologie –, le terme « vivant » propose de décentrer le regard. Il invite à le déplacer, à voir dans la nature et les êtres qui la peuplent non pas des ressources à dominer, mais des existences avec lesquelles apprendre à cohabiter.

Pourquoi ce retour du vivant ?

Le « vivant » permet ainsi de dire ce que la « nature » ne permet pas.

Contrairement à « nature », souvent pensée comme un décor extérieur ou une ressource à exploiter, le « vivant » inclut les humains dans une communauté élargie avec les animaux, les végétaux et les écosystèmes, et s’interroge sur l’ensemble plutôt que sur telle ou telle partie. Il insiste sur les relations, sur les interdépendances et sur la fragilité des milieux que nous habitons. Cette nuance explique son succès croissant : il offre un langage qui relie la crise écologique à nos existences concrètes, à nos corps, à nos manières d’habiter le monde sans nous en couper. Il comble les lacunes des analyses trop focalisées sur la partie et qui perdent de vue le tout. Et c’est précisément parce qu’il nous attache à notre être sensible qu’il ouvre un espace de luttes, d’appropriations et d’expérimentations politiques.

Sa signification varie selon les contextes. En français, il évoque des dynamiques d’interdépendance entre humains et non-humains. En anglais (life, living beings, vital), il est souvent ramené aux Life Sciences, c’est-à-dire l’ensemble des sciences de la vie (biologie, médecine, génétique, agronomie, écologie scientifique), à une approche plus fonctionnelle et technique. En Amérique latine, le « vivant » prend une tournure institutionnelle : la Constitution de l’Équateur reconnaît ainsi la Pachamama (la Terre-Mère) comme sujet de droit – une manière de traduire dans le langage juridique des visions du monde autochtones, fondées sur l’harmonie entre les êtres humains et la nature. Le préambule du texte évoque d’ailleurs la volonté de « construire une nouvelle forme de coexistence publique, dans la diversité et en harmonie avec la nature, afin de parvenir au buen vivir, le sumak kawsay », c’est-à-dire le bien vivre ou la vie en plénitude.

Dans d’autres contextes, notamment occidentaux, la gestion écologique reste trop souvent marquée par des logiques de contrôle, de « maîtrise » de la nature et de ses risques, voire d’exclusion, comme le souligne la chercheuse en sciences politiques Krystel Wanneau lorsqu’elle analyse les dispositifs de « solutions fondées sur la nature » promus par les Nations unies. Elle prend ici comme exemple les problèmes d’inondation dans le nord de la France et aux Pays-Bas pour illustrer l’attrait de ces solutions redonnant de la place à la nature en s’inspirant des services offerts par les écosystèmes.

Dès le XIIe siècle, les Flamands ont ainsi mis en place les wateringues, des dispositifs de canaux pour contenir les inondations et gagner des terres agricoles sur la mer. Aujourd’hui, ces approches conciliant activités humaines et préservation écologique se multiplient, mais elles restent marquées par des tensions entre logiques administratives, agricoles, urbaines et écologiques pouvant reconduire des rapports de pouvoir inégaux entre politiques nationales et initiatives locales, comme dans le Nord-Pas-de-Calais. Partout dans le monde, ces approches de gestion des risques « avec » le vivant séduisent sur le papier, mais leur concrétisation se heurte à des conflits dont la résolution appelle de véritables débats démocratiques.

Pas étonnant donc qu’en parallèle, des alternatives démocratiques émergent. Le mouvement des villes en transition, lancé par l’enseignant britannique Rob Hopkins, promeut des modes de vie collectifs résilients, où « prendre soin du vivant » devient un mot d’ordre local. En France, les Soulèvements de la Terre, ou encore les mobilisations écologistes radicales étudiées par le politiste Luc Sémal, montrent que le vivant peut devenir un outil de mobilisation et de critique.

Parallèlement, certaines collectivités locales expérimentent des Parlements du vivant (dans l’agglomération Dracénie Provence Verdon [Var]) ou des micro-Parlements des vivants (à La Rochelle [Charente-Maritime], à Paris) pour faire participer les écosystèmes dans les décisions publiques afin de dépasser les oppositions modernes entre humain et non-humain, raison et émotion, corps et esprit. Ce changement reflète une tentative de réinventer notre rapport au monde, en mobilisant des savoirs sensibles longtemps marginalisés.

Mais cette prise de conscience ne suffit pas. Comme le montrent les historiens de l’environnement, l’anthropocène n’est pas qu’un moment de réveil écologique : c’est aussi le produit de trajectoires politiques et économiques anciennes, qui vont de l’industrialisation et de l’exploitation coloniale aux logiques extractives et financières contemporaines. Penser le vivant exige donc plus qu’un changement de regard. Il faut transformer les priorités, les institutions, les formes de pouvoir. Les chercheurs en théorie politique Marc-Antoine Sabaté et Emmanuel Charreau insistent : ce n’est pas parce qu’on parle du vivant qu’on agit en conséquence. Il ne suffit pas d’ouvrir les yeux, encore faut-il changer les cadres hérités de ces histoires longues. Avoir conscience du réchauffement climatique ne produit pas une action immédiate, mais plutôt l’inverse.

Ces tensions deviennent de plus en plus visibles en Europe. En Belgique, la Cour constitutionnelle a suspendu le report de l’interdiction des diesels Euro 5 à Bruxelles, mobilisant le droit à la santé et à un environnement sain. En France, le Conseil d’État a condamné l’État pour inaction climatique (affaire Grande-Synthe, dans le Nord), confirmant que seule la contrainte juridique oblige à agir.

Mais la crise des gilets jaunes rappelle que protéger le climat sans corriger les inégalités sociales peut générer de nouvelles fractures. Comme le note le chercheur en théorie politique Éric Fabri, reconnaître le vivant sans transformer les logiques propriétaires revient à reproduire les mêmes asymétries de pouvoir et, en fait, à reconduire le paradigme de la nature (ontologie naturaliste) dont la propriété est une expression juridique. L’histoire des idées est ici utile pour révéler à quel point la vision d’une nature dont l’humain est maître et possesseur est intimement liée à l’idéologie propriétaire. Ne pas la remettre en question, c’est ainsi accepter de continuer à porter les œillères modernes qui font de la nature un ensemble de ressources à s’approprier.

Le vivant bat en brèche cette représentation et invite à penser un rapport au monde qui ne soit pas hiérarchique, unilatéral ni fondé sur la domination.

Une révolution intellectuelle ou un discours récupéré ?

À mesure que le vivant devient un objet de débat, une question devient centrale : assiste-t-on à une transformation en profondeur de nos institutions, ou à une récupération d’un langage critique vidé de sa portée subversive ?

Comme le souligne le professeur en philosophie Philippe Caumières, parler du vivant n’a de sens que si cela s’accompagne d’un véritable renouveau de l’activité politique autonome. Or, aujourd’hui, deux dynamiques coexistent – et parfois s’opposent frontalement. D’un côté, on observe des tentatives sincères pour repenser notre rapport au vivant, à travers le droit, la politique, ou de nouvelles formes de gouvernance écologique. Mais en parallèle, le vivant devient aussi un outil de langage pour des logiques plus anciennes. États et entreprises invoquent la protection du vivant pour légitimer des politiques de contrôle, de marchandisation ou de surveillance.

C’est particulièrement visible en Chine : derrière la bannière de la « civilisation écologique », le Parti communiste chinois promet de réconcilier développement et environnement. Dans les faits, la conservation d’espèces emblématiques comme le panda ou la mise en place de parcs nationaux servent à renforcer le contrôle territorial, à limiter l’accès aux ressources ou à encadrer les populations locales, comme l’analyse la chercheuse en science politique Virginie Arantes, spécialiste de la Chine. Le vivant y devient un capital écologique et symbolique, mais aussi un instrument de gouvernement.

Ceci soulève une question centrale : le vivant remet-il en cause la distinction entre nature et culture, ou la redéfinit-il selon de nouvelles logiques ? Même lorsqu’on parle de vivant, les dynamiques d’exploitation et de pouvoir demeurent. Quel rôle peuvent jouer les humains dans ces conflits d’intérêts interespèces ? Peuvent-ils être arbitres sans imposer leurs propres normes comme seul étalon ? Cette tension traverse également les débats philosophiques. Bruno Latour appelait ainsi à reconstruire nos attachements au vivant et à reconnaître la pluralité des êtres avec lesquels nous cohabitons. Mais des penseurs, comme Frédéric Lordon ou Andreas Malm, rappellent que toute réflexion écologique qui oublie les rapports de classe et la dynamique du capitalisme risque de manquer sa cible. Penser le vivant, oui – mais sans perdre de vue les structures sociales et économiques qui façonnent les conditions de vie et le travail.

Le vivant n’est pas un mot magique. C’est un champ de lutte. Ce qui se joue, c’est la fabrication d’une frontière entre humain et nature, et la difficulté – voire l’impossibilité – d’entretenir avec celle-ci un rapport autre qu’extractiviste. Et la manière dont nous habitons le vivant, le nommons, le protégeons ou l’exploitons en dit long sur le monde que nous sommes en train de construire.

À mesure que le vivant devient un enjeu central, il peut ouvrir des voies nouvelles – ou servir à reconduire des logiques anciennes de domination.

Le défi est triple :

- Transformer les prises de conscience en actions concrètes.

- Mobiliser les savoirs permettant de réordonner les priorités politiques.

- Questionner les formes d’appropriation du vivant, qu’elles soient économiques, juridiques ou politiques.

Plutôt qu’un consensus, le vivant est aujourd’hui une question. Il nous force à choisir : que préserver, pour quels mondes à venir, avec qui et pour qui ?

Cet article est inspiré de l'ouvrage Rendre le vivant politique, dirigé par Virginie Arantes, Éric Fabri et Krystel Wanneau, paru en 2025 aux éditions de l’Université de Bruxelles et consultable en ligne.

Virginie Arantes a bénéficié de financements du Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS (Belgique) et du CNRS dans le cadre de son postdoctorat au sein du projet Chine CoREF. Ces soutiens n’ont exercé aucune influence sur les résultats ou les conclusions de sa recherche.

Eric Fabri a reçu des financements du Fonds National de la Recherche Scientifique FRS-FNRS pour financer ses recherches postdoctorales. Ces financements n'engendrent cependant aucun contrainte quant aux résultats des recherches menées.

Wanneau Krystel a reçu des financements de l'Agence nationale de recherche (ANR) dans le cadre de son postdoctorat au sein du projet ANR "SciOUTPOST". Ces financements n'exercent aucune influence sur les résultats ou les conclusions de sa recherche.

22.10.2025 à 17:28

Le potentiel oxydant : un nouvel indice pour mesurer la pollution atmosphérique

Texte intégral (1887 mots)

Elle est à l’origine de 7 % des décès en France. La pollution atmosphérique est un fléau invisible, mais bien réel. Et pour s’attaquer à ce problème, il faut d’abord le mesurer.

C’est le travail de Cécile Tassel, doctorante à l’Université Grenoble-Alpes, et Gaëlle Uzu, directrice de recherche à l’Institut de recherche pour le développement (IRD). Ces géochimistes de l’atmosphère sont à l’origine d’une étude inédite tout juste parue dans la revue« Nature ». Elles y présentent un indicateur pour mesurer les dommages causés par les particules fines jusqu’ici peu utilisé : le potentiel oxydant.. En réunissant des données issues de 43 sites répartis dans toute l’Europe, les chercheuses ont constitué la base de données la plus complète jamais réalisée sur le sujet.

The Conversation : Jusqu’ici, les particules fines et la pollution atmosphérique étaient avant tout mesurées en fonction de leur diamètre et de leur concentration massique, avec les PM10 (masse cumulée de toutes les particules inférieures à 10 micromètres [µm]) et les PM2,5 (particules inférieures à 2,5 µm). Quelles sont les limites de ces mesures ?

Gaëlle Uzu et Cécile Tassel : Effectivement. En 1996, en France, la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (dite loi Laure) a rendu obligatoire la mesure des particules fines, et l’indicateur réglementaire de référence a depuis lors été la concentration massique des particules en fonction de leur diamètre. La France était à l’époque pionnière, et l’UE s’est beaucoup inspirée de cette loi pour élaborer la directive européenne. Ces données sont bien sûr capitales, car nos poumons sont censés ne voir entrer et sortir que des flux de gaz lors de la respiration. Mais ces particules fines, de par leur taille, peuvent entrer dans les poumons et perturber le fonctionnement de ces organes. La taille est donc bien sûr très importante, comme la fréquence répétée d’exposition à ces particules.

Mais ces indicateurs ne nous disent pas tout. Car il y a des particules d’origine naturelle (celles des embruns marins, des volcans, des forêts, avec les végétaux qui émettent des polyols), et d’autres d’origine humaine, émises notamment par le trafic routier.

Donc si on regarde seulement la concentration massique, on peut trouver qu’un bord de mer a la même concentration de particules fines que Grenoble (Isère), une ville notoirement polluée en hiver en raison de sa position géographique de fond de vallée. Seulement, en bord de mer, ces particules seront essentiellement du sel, du magnésium qui auront plutôt un effet hydratant bénéfique sur nos poumons, tandis qu’en ville, ce sera plutôt des microgrammes (μg) émis par le trafic routier, qui n’auront pas du tout le même effet.

Pour avoir donc plus d’informations sur les caractéristiques physiques et chimiques des particules et leur dangerosité pour la santé, nous avons utilisé un autre indicateur : le potentiel oxydant.

Cet indicateur permet de mesurer le stress oxydatif dans les poumons. Ce stress est un mécanisme biologique qui signale un déséquilibre entre la quantité d’antioxydants, qui nous protègent, et les espèces réactives de l’oxygène, qui peuvent être libérées ou générées dans les poumons à la suite de l’inhalation de particules atmosphériques. En cas d’excès, un stress oxydatif croissant peut survenir, induire une inflammation des cellules pulmonaires et la mort de celles-ci. Il s’agit d’un mécanisme biologique clé dans l’apparition de maladies cardiovasculaires et respiratoires, qui font partie des premières causes de mortalité en France aujourd’hui.

Pour mieux comprendre et lutter contre ce fléau, nous avons donc réuni 11 500 mesures de potentiel oxydant issues de 43 sites répartis en Europe.

Du côté des institutions, ce nouvel indicateur a été recommandé dans la nouvelle directive européenne sur la qualité de l’air, fin 2024.

À vous écouter, tout cela paraît limpide. Pourquoi alors cet indicateur est-il si peu utilisé ?

G. U. et C. T. : Déjà, c’est un indicateur relativement récent. Il a d’abord été utilisé dans des travaux de chimistes japonais et américains au début des années 2000, mais leurs études sont restées confidentielles pendant des années. Il faut en fait attendre 2015 pour que des liens soient faits entre, d’un côté, la santé humaine et, de l’autre, les sources de pollution. À partir de là, on a pu intégrer cet indicateur dans des études épidémiologiques un peu plus larges. On a également pu modéliser les sources au niveau européen.

Comme ces mesures sont relativement nouvelles, il n’existe pas encore de protocole standardisé pour mesurer le stress oxydatif, donc les résultats ne sont pas toujours comparables d’une étude à l’autre. Pour avoir cependant une comparaison à grande échelle, nous avons réalisé nos 11 500 mesures en provenance de toute l’Europe avec le même protocole.

Concernant les antioxydants que l’on mesure, sur lequel il n’y a pas toujours non plus de consensus, nous avons décidé de réaliser deux types de test qui sont représentatifs de deux grandes familles d’antioxydants pulmonaires, et qui sont également les plus utilisés à ce jour dans la recherche.

Enfin, il n’existe pas encore d’appareil automatisé de mesure du potentiel oxydant en temps réel. Par ailleurs, modéliser cet indicateur est très coûteux en calcul.

Si l’on regarde maintenant du côté des sources de stress oxydatif, que constate-t-on ?

G. U. et C. T. : Les deux principales sources de stress oxydatif sont le trafic routier et le chauffage au bois. Pour le chauffage au bois, il est facile à détecter car, quand on brûle du bois, on brûle de la cellulose. Or, quand la cellulose brûle, elle crée des molécules de levoglucosan, et on ne connaît pas d’autres sources que la combustion du bois ou du charbon de bois qui en émettent. Donc quand on constate cette présence, on sait que c’est lié au chauffage au bois. Cela arrive généralement entre octobre et mars. Il arrive très rarement qu’on en mesure en été, et ce sera alors sans doute plutôt dû à des barbecues, mais cela reste très négligeable. Le stress oxydatif lié au trafic routier est lui présent en continu, avec bien sûr des pics lors des vacances scolaires par exemple, ou en fonction des jours de la semaine.

Avec toutes ces mesures d’ampleur inédite à l’échelle d’un continent, quels constats avez-vous pu faire qui étaient impossibles avec la seule mesure de la taille et de la concentration des particules fines ?

G. U. et C. T. : On a par exemple vu que les niveaux à Athènes (Grèce), où le préleveur est installé en face de l’Acropole, dans une zone plutôt boisée avait une concentration massique à peu près équivalente à celle d’une école de zone périurbaine d’une vallée alpine. Mais le potentiel oxydant est beaucoup plus élevé dans cette zone périurbaine du fait de sa topographie notamment, dans une vallée.

On a pu aussi constater que certains pics de concentration n’étaient pas tellement dus à des émissions locales, mais plutôt à des phénomènes météorologiques, comme des épisodes de poussières sahariennes. En tant que tel, le potentiel oxydant d’un microgramme de poussière du Sahara n’est pas très élevé, c’est plutôt l’accumulation qui est néfaste. Nos poumons ne sont pas faits pour recevoir de grandes quantités de poussières de sable par mètre cube d’air inhalé pendant plusieurs jours, ça les irrite.

Enfin, de façon plus globale, nous observons des niveaux de potentiel oxydant beaucoup plus élevés dans les sites de trafic proches des grandes voies routières que dans des sites ruraux ou même urbains. Ces différences ne sont pas aussi marquées lorsqu’on mesure seulement la concentration massique.

Mais la bonne nouvelle, c’est que l’on peut jouer sur les deux sources d’émissions principales à savoir le chauffage au bois non performant et le trafic routier. Nos simulations montrent qu’une réduction d’au moins 15 % des émissions de chacune de ces deux sources permet d’abaisser les niveaux urbains moyens de potentiel oxydant au niveau de ceux observés dans les zones urbaines les moins polluées.

Après cette publication d’ampleur inédite, quelles sont les prochaines étapes pour mieux comprendre le stress oxydatif et pour lutter contre la pollution atmosphérique ?

G. U. et C. T. : En publiant notre étude, nous avons proposé des valeurs cibles de potentiel oxydant à atteindre pour l’Europe et mis à disposition de tous notre base de données avec le code qui nous a permis de faire nos simulations de baisse des émissions. Elles peuvent donc désormais être répliquées à des niveaux plus locaux, pour fixer certains objectifs, réfléchir aux stratégies à mettre en place.

Plusieurs études tâchent également de modéliser spatialement le potentiel oxydant, mais c’est un volet de recherche toujours en cours. Des prototypes de mesures en ligne du potentiel oxydant sont aussi développés dans plusieurs laboratoires, dont l’Institut des géosciences de l’environnement (Isère), mais leur sensibilité ne dépasse pas encore les mesures en laboratoire.

Cécile Tassel est membre de l'Institut des Géosciences de l'Environnement (IGE) et de l'Institut pour l'Avancée des Biosciences (IAB). Sa thèse est financée sur les projets IDEX Université Grenoble Alpes (UGA) MOBIL'AIR/ACME.

Gaëlle Uzu a reçu des financements de l'Agence Nationale de la Recherche, de l'Europe, de l'Université Grenoble Alpes, et de sa fondation, d'Actis-FR et de l'Ademe.

21.10.2025 à 15:02

Pourquoi les limaces sont si difficiles à contrôler dans les champs et les jardins

Texte intégral (1764 mots)

Véritable cauchemar du jardinier ou de l’agriculteur, les limaces sont aussi très mystérieuses. Pour aider à minimiser les ravages qu’elles provoquent, des scientifiques ont étudié leurs déplacements.

Presque tous ceux qui ont un jardin savent à quel point les limaces peuvent être nuisibles. Elles demeurent aussi l’un des ravageurs les plus destructeurs pour certaines cultures. Des études montrent ainsi que les rendements de céréales comme le blé, sont considérablement réduits par leur présence. Sur 46 parcelles de céréales à paille, étudiées en Bourgogne-Franche-Comté en 2024, la moitié présentait des signes de ravages provoqués par les limaces à la fin de l’automne.

Mais des recherches récentes sur les déplacements des limaces pourraient aider les agriculteurs à mettre en place des stratégies de prévention contre ces nuisibles qui leur coûtent cher.

Au Royaume-Uni, un rapport publié en 2014 par l’Agriculture and Horticulture Development Board estimait ainsi que les limaces généraient des dépenses allant jusqu’à 100 millions de livres sterling par an, en l’absence de mesures de contrôle efficaces. En France les achats de produits antilimaces ont explosé de 320 % entre 2023 et 2024 pour atteindre 21 millions d’euros, du fait de conditions météorologiques de plus en plus clémentes pour les limaces.

Du côté du consommateur, les limaces agissent également aussi comme un repoussoir : on aime en général pas trop en trouver une dans sa salade.

Gagner sa vie en cultivant des aliments est déjà laborieux en raison de la pénurie de main-d’œuvre, de la hausse des coûts, du changement climatique et d’autres défis. Les fléaux provoqués par les limaces s’ajoutent à tout cela, car il reste difficile de mettre au point des solutions abordables et fiables pour lutter contre ces nuisibles.

Il existe certes des pesticides, mais plusieurs aspects du comportement des limaces font que leur efficacité est aléatoire. Par exemple, la plupart des produits ne ciblent que les limaces actives à la surface ou très près de celle-ci. Or, une grande partie de leur population se trouve à différentes profondeurs dans le sol. En effet, elles se déplacent dans le sol en fonction des conditions météorologiques, des caractéristiques du sol et de plusieurs autres facteurs.

Lorsque les conditions météorologiques sont difficiles, elles peuvent devenir moins actives, rester plus profondément enfouies dans le sol, se cacher dans des endroits dissimulés ou difficiles d’accès, sous des pierres ou dans une végétation dense telle que des touffes d’herbe. Cela donne la fausse impression qu’elles ont disparu, alors qu’elles peuvent réapparaître rapidement et en nombre dès que le temps s’améliore.

Certains pesticides chimiques tels que le métaldéhyde sont également à utiliser avec grande précautions et soumis à une réglementation très stricte en raison de leurs effets néfastes sur l’environnement, en particulier sur les rivières et les lacs.

Plusieurs animaux peuvent eux faire office d’agents de biocontrôle. Certains nématodes, semblent par exemple efficaces, mais les agriculteurs les jugent trop coûteux pour être commercialement viables. Les nématodes sont des créatures microscopiques également connues sous le nom de vers ronds, et certaines espèces peuvent effectivement infecter et tuer des mollusques tels que les limaces. Ils constituent toutefois une bonne option pour les jardiniers, qui ont généralement besoin d’en appliquer beaucoup moins car ils ont un espace plus petit à protéger.

Suivi des groupes de limaces

Pour les agriculteurs, une piste de solution alternative apparaît dans des recherches montrant que la répartition des limaces dans un champ cultivable est inégale. Des études sur les limaces dans les principales cultures, notamment le blé et le colza, ainsi que dans les cultures de couverture et les champs laissés en jachère, ont déjà remarqué qu’on retrouve un grand nombre de limaces dans certaines zones qui étaient collées à d’autres secteurs où les limaces étaient en revanche peu nombreuses. Notre article de 2020 a confirmé cela dans tous les champs cultivés que nous avons étudiés.

De fait, la répartition spatiale des animaux dans leur environnement naturel est rarement uniforme. On pourrait s’attendre à ce que les animaux se rassemblent dans les zones où la densité alimentaire est plus élevée. Mais dans de nombreux cas, les animaux forment des « parcelles » même dans des environnements où les ressources alimentaires sont réparties de manière uniforme. Les chercheurs ne savent pas exactement pourquoi.

Si l’on parvient à prédire les zones à forte densité de limaces, les agriculteurs pourraient dès lors concentrer les pesticides et les nématodes dans ces zones, ce qui serait plus abordable et meilleur pour l’environnement. Une autre étude réalisée en 2020 a montré que cela pourrait aider les agriculteurs à réduire leur utilisation de pesticides d’environ 50 %.

Cependant, cela n’est possible que si l’emplacement des zones à forte densité de limaces ne change pas beaucoup. Jusqu’à récemment, les informations sur la formation et la pérennité des zones de limaces étaient rares. Notre étude de 2022 a toutefois révélé que des zones stables de concentration de limaces apparaissaient dans toutes les cultures que nous avons étudiées. Ces parcelles se formaient toujours aux mêmes endroits tout au long de la saison de croissance des végétaux et cultures.

Dans le cadre d’un précédent projet de recherche, nous avons équipé des limaces de balises radio afin de suivre leurs déplacements dans les champs. Cette étude a révélé que les limaces présentaient un comportement collectif, ce qui signifie qu’elles circulent différemment lorsqu’elles se déplacent en groupe. Les changements sont subtils. Leur vitesse moyenne et le zigzaguement de base de leurs trajectoires ne changent pas beaucoup. Cependant, en y regardant de plus près, on constate qu’elles effectuent des virages plus serrés et que chaque limace développe une légère préférence dans le sens de ses virages. Elles ont également tendance à se reposer davantage lorsqu’elles sont ensemble.

Nous avons utilisé les données des balises radio pour créer un modèle numérique des populations de limaces que nous avons étudiées. Cela nous a permis d’examiner des facteurs qui seraient difficiles, voire impossibles, à étudier sur le terrain.

Que vous aimiez ou détestiez les limaces, nous devons les comprendre afin d’aider les agriculteurs à produire notre alimentation à tous.

Keith Walters bénéficie actuellement d'un financement de recherche de la part d'Innovate UK. Par le passé, il a reçu des subventions de recherche du gouvernement britannique, de conseils de recherche, d'organismes de prélèvement industriels et de diverses autres sources.

Natalia Petrovskaya et Sergei Petrovskii ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.

20.10.2025 à 16:21

Le tilapia, un poisson dont le succès pose question, des Caraïbes au Pacifique

Texte intégral (2078 mots)

Entre promesse de résilience alimentaire et menaces écologiques silencieuses, le tilapia cristallise aujourd’hui les grands enjeux du développement de l’élevage de poissons dans les territoires insulaires. En Haïti par exemple, où il s’est largement développé, le tilapia est présenté comme une solution prometteuse pour renforcer la sécurité alimentaire. Toutefois, cette expansion, souvent promue sans garde-fous écologiques solides, soulève de vives préoccupations environnementales, notamment autour de la gestion de l’eau douce et des risques liés à la diffusion incontrôlée du tilapia dans les milieux naturels.

C’est un poisson que l’on retrouve aujourd’hui sur des îles du monde entier. On l’appelle tilapia, mais derrière ce nom vernaculaire se trouve en réalité un ensemble de cichlidés, des poissons tropicaux d’eau douce, principalement des genres Oreochromis, Tilapia et Sarotherodon, indigènes d’Afrique et du sud-ouest de l’Asie. L’élevage du tilapia est aujourd’hui pratiqué dans plus de 135 pays, de la Chine et de l’Indonésie, dans le Pacifique, au Brésil, au Mexique et à Haïti. Cet engouement s’explique par sa capacité à croître rapidement (atteignant 400 ou 500 grammes en cinq à huit mois en étang), à se nourrir de ressources variées et à s’adapter à des milieux divers, autant d’atouts qui facilitent son élevage par rapport à bien d’autres espèces de poissons d’eau douce.

Importé d’Afrique dans les années 1950, le tilapia (Oreochromis mossambicus) a été largement diffusé à travers Haïti, notamment à partir des années 1980, avec l’appui de l'Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et du ministère de l’agriculture, des ressources naturelles et du développement rural, au point de devenir l’un des poissons d’élevage les plus utilisés dans les projets d’aquaculture rurale.

Aujourd’hui, Haïti dispose ainsi de plusieurs initiatives aquacoles d’envergure variable, allant des stations expérimentales aux exploitations privées commerciales comme Taïno Aqua Ferme sur le lac Azuéi. Toutefois, malgré ces efforts, la pisciculture demeure marginale : moins de 4 % des agriculteurs haïtiens y sont engagés, et la consommation annuelle de poisson (4,5 kg/an) reste inférieure à la moyenne caribéenne.

Parmi les freins récurrents figurent l’accès irrégulier aux jeunes poissons et aux aliments (coûts, importations), les contraintes d’eau et d’énergie, l’accompagnement technique limité, l’insécurité et des chaînes du froid et d’écoulement insuffisantes, soit autant d’obstacles qui fragilisent les modèles économiques des petites exploitations.

Malgré ce bilan pour le moins mitigé, certains, à l’instar de l’ancien ministre de l’agriculture Patrix Sévère, ont continué de nourrir l’ambition « de voir tous les plans d’eau du pays peuplés de tilapia ». En voulant « passer de la parole aux actes », l’actuel ministre de l’agriculture Vernet Joseph promettait en août 2024 d’introduire dans quatre plans d’eau du pays (le lac de Péligre, l’étang Bois Neuf, le lac Azuei et l’étang de Miragoâne), trois millions de jeunes tilapias ».

L’opération, selon lui, devait permettre, en deux mois, la production « de 25 tonnes de poissons ». Aujourd’hui, cependant, le projet est suspendu à la suite d’un avis consultatif initial de Caribaea Initiative (organisation consacrée à la recherche et la conservation de la biodiversité caribéenne) soulignant les risques écologiques, notamment pour les espèces de poissons endémiques de l’étang de Miragroâne. Aucune décision officielle n’a encore été actée quant à la poursuite ou non du projet, lequel resterait également conditionné à la mobilisation de financements, « selon un cadre du ministère de l’agriculture ».

Des expériences contrastées en contexte insulaire : l’exemple de Santo (Vanuatu)

À plus de 13 000 kilomètres de là, dans le sud de l’île de Santo au Vanuatu (archipel du Pacifique Sud), une expérience parallèle fortuite permet cependant de tirer des leçons précieuses. En avril 2020, le cyclone Harold a frappé de plein fouet cette île volcanique, provoquant le débordement de nombreux bassins piscicoles artisanaux. Des milliers de tilapias se sont ainsi échappés et ont colonisé les cours d’eau naturels, entraînant une transformation brutale des écosystèmes aquatiques. Les résultats préliminaires des enquêtes menées dans le cadre d’une thèse, conduite au sein du projet « Climat du Pacifique Sud, savoirs locaux et stratégies d’adaptation » (Clipssa), auprès d’une centaine d’usagers de cinq cours d’eau de l’île, révèlent que 87 % des personnes interrogées déclarent avoir constaté une diminution, voire une disparition, de nombreuses espèces de poissons et de crustacés autochtones depuis l’introduction involontaire du tilapia.

« Il y avait des crevettes, des poissons noirs [black fish], des anguilles […]. Maintenant, il n’y a presque plus que du tilapia », témoigne ainsi une habitante du sud-ouest de l’île.

« On ne pêche plus comme avant. Le tilapia est partout, il mange les œufs des autres poissons et tous ceux qu’ils trouvent », ajoute un pêcheur sur la côte est de l’île.

Les études menées par des chercheurs chinois et thaïlandais rapportent que l’introduction de deux espèces de tilapia dans leurs pays respectifs a également entraîné une réduction significative de la biodiversité des poissons natifs. Ces résultats sont corroborés par les données du Global Invasive Species Database, qui soulignent que le tilapia figure parmi les 100 espèces envahissantes les plus problématiques au monde.

Toutefois, il convient de nuancer ce constat. Une introduction maîtrisée de tilapia dans un écosystème ne conduit pas systématiquement à des effets négatifs. Les recherches du biologiste kenyan Edwine Yongo au sujet de la Chine et de Daykin Harohau aux îles Salomon montrent que, dans certaines conditions, l’élevage de cette espèce peut contribuer au contrôle des algues nuisibles, grâce à son régime alimentaire et à ses activités de fouissage des sédiments. Ce processus contrôlé peut ainsi améliorer la qualité de l’eau, tout en soutenant la sécurité alimentaire locale, notamment dans les contextes insulaires ou ruraux.

En somme, c’est donc moins l’espèce en elle-même que les modalités de son introduction et de son suivi qui déterminent si elle devient un facteur de dégradation écologique ou, au contraire, un levier de régulation et de sécurité alimentaire.

Quelles leçons pour Haïti ?

L’expérience de Vanuatu, tout comme les travaux menés en Chine et aux îles Salomon, offre ainsi à Haïti une précieuse grille de lecture pour penser l’avenir de l’élevage du tilapia sur son territoire. Si ce poisson peut devenir un levier de sécurité alimentaire, sa prolifération incontrôlée pourrait également menacer les écosystèmes aquatiques déjà fragiles et nuire à la biodiversité locale. Introduire massivement un poisson « pour nourrir la population locale » sans tenir compte de ces équilibres pourrait donc s’avérer contre-productif, en concurrençant les espèces locales, en perturbant les chaînes alimentaires et, in fine, en fragilisant les moyens d’existence de nombreux ménages. Son introduction dans le lac Miragoâne en Haïti pourrait par exemple entraîner un désastre écologique et conduire à l’extinction de tout un groupe d’espèces de petits poissons du genre Limia, endémiques de ce plan d’eau et que l’on ne trouve donc nulle part ailleurs en Haïti ou dans le monde.

Des exemples d’élevages circulaires ou multitrophiques, c’est-à-dire associant plusieurs niveaux de la chaîne alimentaire (poissons, mollusques filtreurs, algues) afin de recycler les nutriments, menés en Chine, au Sénégal ou d’autres types de projets pilotes en Haïti (comme Taïno Aqua Ferme, Caribean Harvest), montrent qu’il est possible de développer une aquaculture durable, à condition de :

maîtriser l’élevage en bassins clos ou cages flottantes sécurisées, de préférence dans des lacs artificiels, afin d’éviter tout risque pour les grands lacs naturels comme le lac Miragoâne, qui abrite une communauté de poissons endémiques ;

recourir à des espèces adaptées. Le rapport rédigé par Gilles, Celestin et Belot (2021) à la demande de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) propose un modèle plus durable, adapté aux spécificités haïtiennes : l’élevage du tilapia ouest-africain Sarotherodon melanotheron, une espèce qui se nourrit surtout de débris organiques et d’algues en décomposition et qui tolère de fortes variations de salinité ;

valoriser les sous-produits agricoles (son de riz de l’Artibonite, pelures de banane-plantain, tourteaux d’arachide, drêche de sorgho séchée) et limiter la dépendance à des aliments importés ;

renforcer la formation technique des éleveurs pour garantir le bon fonctionnement des systèmes d’élevage ;

protéger les installations d’élevage contre les évènements météorologiques et climatiques extrêmes.

Poisson miracle pour certains, espèce à risque pour d’autres, le tilapia incarne à lui seul les dilemmes du développement aquacole en Haïti. Tirer les leçons des expériences internationales, notamment celles de Santo au Vanuatu, c’est comprendre qu’une expansion sans garde-fous écologiques pourrait transformer une solution alimentaire en problème écologique. L’avenir de la pisciculture haïtienne ne se jouerait pas seulement dans les bassins : il dépendra aussi de choix politiques éclairés, de modèles durables, et d’une écoute attentive des écosystèmes comme des communautés locales.

Samson Jean Marie ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.