20.02.2026 à 16:43

Rutabaga, topinambour : ce que le retour des légumes « oubliés » dit de notre rapport à l’alimentation

Texte intégral (2357 mots)

Le goût n’est pas qu’une affaire de papilles gustatives. Certains légumes peuvent ainsi avoir celui de la guerre et de la privation. C’est le cas de divers légumes racines, comme les topinambours ou les rutabagas, associés à des traumatismes historiques. Aujourd’hui cependant, ils ont le vent en poupe et sont parfois considérés comme des trésors cachés que l’on redécouvre ou bien comme des « légumes authentiques ». Comment ce changement a-t-il pu s’opérer en quelques décennies quand les saveurs de ces légumes n’ont, elles, bien sûr pas changé ?

On les disait tristes, fades ou dépassés, les topinambours, rutabagas, panais ou crosnes font leur retour sur les étals, dans les paniers bio et sur les menus gastronomiques. Associés aux souvenirs de guerre et de pénurie, ils questionnent notre apport à l’alimentation. Comment des légumes associés à la contrainte alimentaire sont-ils devenus emblèmes d’une cuisine désirable et responsable ?

Des légumes longtemps méprisés par l’élite

L’histoire des légumes varie selon les périodes : longtemps méprisés par l’élite jusqu’à la Renaissance, certains ont alors connu un engouement, lié au changement de statut social des légumes, à la transgression des prescriptions médicales, à l’influence italienne et à l’acclimatation de produits venus d’Espagne.

Historiquement, ces légumes constituaient une base ordinaire de l’alimentation européenne du début du Moyen Âge à l’époque moderne. Leur robustesse, leur capacité de conservation en faisaient des ressources fiables face aux aléas climatiques et aux pénuries. Cultivés sous terre, ils assuraient la sécurité alimentaire, notamment lors des crises frumentaires (XIVᵉ-XVIIᵉ siècles) et en période de conflit. Cette centralité s’érode à partir du XVIIIᵉ siècle, avec la rationalisation agricole et l’essor de cultures plus productives et standardisées, comme la pomme de terre qui s’impose durablement au XIXᵉ siècle.

Des légumes marqués par la pénurie et la honte alimentaire

Les guerres du XXᵉ siècle accentuent leur marginalisation. Moins stratégiques que la pomme de terre et les céréales, ces légumes échappent davantage aux prélèvements et aux destructions. Indissociables de la Seconde Guerre mondiale, cultivés massivement pour pallier l’absence des denrées confisquées, ils deviennent des aliments de survie, durablement associés, dans la mémoire collective, à la contrainte, la monotonie et la privation plutôt qu’au plaisir alimentaire.

Après la Libération, leur rejet est brutal. Manger du rutabaga rappelle un passé de privation que l’on souhaite effacer. L’industrialisation agricole et la standardisation des goûts les relèguent hors des pratiques alimentaires ordinaires.

Ce n’est pas un phénomène isolé. Le sociologue Claude Fischler montre que l’alimentation est un puissant vecteur de mémoire sociale. S’il n’analyse pas directement les légumes racines, ses travaux sur l’alimentation, notamment sur les crises de la vache folle ou des organismes génétiquement modifiés (OGM), permettent de comprendre comment certains aliments, associés à des expériences historiques de contrainte, de pénurie, se trouvent durablement chargés d’une valeur mémorielle négative.

Le sociologue Erving Goffman, évoque lui à cet égard, des aliments « disqualifiés » : leur consommation signale une contrainte plutôt qu’un goût rappelant une identité alimentaire associée à la privation.

Hiérarchies alimentaires et distinctions sociales

Le déclassement des légumes racines s’inscrit également dans une hiérarchisation symbolique. Certains légumes sont perçus comme rustiques ou pauvres tandis que d’autres – asperges, artichauts, tomates – sont « nobles », valorisés par leur rareté, leur mode de culture et leur association historique aux cuisines urbaines ou aristocratiques. La valeur gustative se confond ainsi avec la valeur sociale, selon Pierre Bourdieu.

Consommer ces légumes relevait d’un « goût de nécessité » (aliments nourrissants, « tenant au corps » et peu coûteux, comme la pomme de terre, la soupe), en contraste avec le « goût de liberté » des classes dominantes (préparations légères et esthétisées). La raréfaction des cultures reflète un ajustement de l’offre agricole à une demande socialement construite : à mesure que ces légumes deviennent les emblèmes d’un « goût de nécessité » disqualifié, leur consommation recule, entraînant une contraction des surfaces cultivées et la marginalisation des filières correspondantes.

Du légume subi au légume choisi

Leur retour au XXIᵉ siècle s’inscrit dans les critiques contemporaines de l’agro-industrie, la valorisation des circuits courts et la recherche d’une alimentation plus locale. Là où ils étaient imposés, ils deviennent des choix alimentaires revendiqués. Il faut dire que les générations, qui les ont associés à la privation et à la guerre, disparaissent peu à peu.

Leur consommation est désormais un marqueur de compétence gastronomique et de distinction culturelle, signalant un rapport éclairé à l’alimentation, au temps long et à l’histoire des produits.

Le rôle décisif du langage

Cette requalification repose sur un travail discursif. On ne parle plus de « légumes de guerre », mais de « légumes anciens », « oubliés », « racines de terroir ». Le glissement lexical désactive la mémoire douloureuse et valorise ces « trésors cachés » que l’on redécouvre.

L’authenticité alimentaire est avant tout un effet de discours.

Dire « ancien » plutôt que « dépassé », « oublié » plutôt qu’« indésirable » fonctionne comme marqueurs symboliques, signifiant un choix réfléchi et un engagement culturel ou écologique. Le consommateur achète une narration, pas seulement un légume.

« Légumes anciens » ne renvoie pas nécessairement à l’âge historique du légume ni à sa production locale. Des topinambours ou rutabagas dits « oubliés » n’ont pas disparu et ont continué à être depuis le Moyen Âge cultivés en continu dans certaines régions. Certains légumes très anciens sur le plan botanique – panais, scorsonère, cardons – n’ont jamais été oubliés et continuent de figurer dans des pratiques alimentaires locales ou rurales.

La création d’une nostalgie

De même, l’argument de la localité peut être plus rhétorique que factuel. Ces légumes, vendus dans les circuits bio ou gastronomiques, peuvent provenir de régions éloignées ou de cultures industrialisées hors saison. La mise en avant du terroir relève davantage d’un effet de discours visant à renforcer la valeur symbolique et patrimoniale du produit que d’une réalité géographique stricte produisant une perception de proximité et d’authenticité, indépendamment de la chaîne d’approvisionnement réelle.

Diffusés dans les livres de cuisine, les médias, les marchés et la distribution spécialisée, ils dégagent une nostalgie recomposée, souvent sans souvenir vécu. Le passé convoqué est débarrassé de ses souffrances. « Oublié » suggère une nécessité de réhabilitation, là où le « légume de pénurie » enferme l’aliment dans un passé subi, ce qui correspond à une recomposition symbolique de la mémoire alimentaire.

Dans les rayons bio, sur les sites spécialisés, topinambour et panais sont des produits de saison inscrits dans un registre valorisant « légume ancien de saison ou de terroir, racine d’hiver, légumes patrimoniaux ».

Les médias français et anglo-saxons associent eux ces légumes, généralement robustes au froid et à la maladie, demandant peu de traitement chimiques ou agricoles, préservant la diversité génétique, à une cuisine durable, créative et engagée, renforçant leur dimension patrimoniale.

Des « légumes vérités » qui « disent le paysage »

Les chefs et leurs collaborateurs légitiment à leur tour cette requalification symbolique avec des termes parfois de plus en plus abstraits. Ils sont pour cela présentés comme des artistes « en quête de vérité » à l’instar du chef Olivier Nasti qui louera les goûts authentiques des légumes racines. On passe ainsi d’adjectif descriptif (légume rustique par exemple) à des qualificatifs moraux, qui n’évoquent plus une qualité agronomique mais qui ont une fonction révélatrice : Il est désormais question de dire le paysage ou raconter le terroir , ce qui pose le légume comme médium.

Le maraîcher Joël Thiébault, qui fournit de nombreux chefs étoilés assure ainsi « expliquer aux cuisiniers le vécu d'un légume » lors de la vente, tandis que l’experte en image de marque Annie Ziliani voyait dans le succès des légumes racines « une envie de choses qui se sont frottées aux éléments, qui ont touché la terre ». Ces légumes, renchérit le chef Jérôme Guicheteau, sont de surcroît fourni par des « vrais gens, des gens de la terre » qui s’oppose à la grande distribution.

Ces légumes peuvent également se colorer politiquement : le chef Mauro Colagreco revendique ainsi l’usage de légumes anciens comme un acte engagé : préservation de la biodiversité, valorisation des variétés oubliées, respect de la saisonnalité et critique de l’agro-industrie.

L’esthétisation de l’imperfection et la nostalgie construite

Longtemps jugés laids, terreux ou informes, ils sont désormais qualifiés de « biscornus », de « singuliers », d’« imparfaits mais vrais ».

L’irrégularité devient une valeur esthétique et morale, opposée au calibrage industriel. La nostalgie suscitée est largement construite : la plupart des consommateurs n’en ont aucune mémoire vécue. Le passé mobilisé est recomposé à partir des valeurs du présent : rejet de la standardisation et désir de réenracinement.

Leur désirabilité ne tient pas à la saveur, mais au regard porté sur eux. À travers leur retour, ce sont nos manières de raconter l’alimentation, le passé et le territoire qui se recomposent. Certains semenciers proposent désormais des « coffrets de légumes oubliés » comme on offrirait un vin rare ou un objet culturel.

Le topinambour ou le panais deviennent ainsi des supports de récit, de transmission et de positionnement symbolique. Manger ces légumes devient une manière de dire quelque chose de soi, de son rapport au temps, à l’histoire et aux modèles de production.

Reste une question ouverte : ces « légumes oubliés » redeviendront-ils ordinaires ou resteront-ils des signes distinctifs d’un art contemporain de manger ?

Anne Parizot ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

20.02.2026 à 13:08

Face aux aléas climatiques, quelles variétés de céréales privilégier ?

Texte intégral (2108 mots)

On favorise souvent les variétés de céréales qui ont, en moyenne, les meilleurs rendements. Mais les hétérogénéités climatiques et aléas croissants viennent chahuter ce paradigme.

Blé, orge, maïs, riz… Ces cultures assurent près de la moitié des apports caloriques mondiaux, ce qui rend leur adaptation au changement climatique cruciale.

Mais alors que sécheresses, gels tardifs et coups de chaleur se multiplient, une question s’impose : quelles variétés choisir pour faire face à des conditions de plus en plus imprévisibles ?

Car toutes les variétés ne réagissent pas de la même façon : certaines voient leur rendement chuter rapidement sous stress, quand d’autres compensent mieux et conservent des performances plus stables. Choisir les variétés à sélectionner et à cultiver est donc à la fois difficile et capital pour assurer la sécurité alimentaire.

Faut-il miser sur une variété championne dans des conditions climatiques particulières ou sur des profils plus robustes face à l’imprévisibilité ? Comment connaître précisément les déterminants climatiques qui vont gouverner cette performance et cette stabilité ? Ces questions sont au cœur de notre travail afin d’amener de nouvelles connaissances pour la sélection variétale et accroître la pertinence du choix variétal.

Les performances moyennes et leurs limites

Depuis des décennies, la sélection variétale repose sur des essais conduits dans de multiples lieux et sur plusieurs années. On y analyse les performances pour choisir des variétés nouvelles ou renforcer les recommandations de variétés existantes, comme les variétés Chevignon, Intensity et Prestance pour le blé tendre et Planet, Timber et Lexy pour l’orge de printemps brassicole. Historiquement, et encore très souvent, ces décisions sont prises en observant les moyennes de performance réalisées sur l’intégralité ou sur une grande partie du réseau d’essais, et en recommandant les variétés les plus performantes en moyenne.

Le problème est que, sous un climat qui évolue rapidement et qui apparaît de plus en plus imprévisible, cette valeur moyenne de performance est trompeuse, car elle ne nuance pas suffisamment les différences de performance relative des diverses variétés face aux variations climatiques et aux variations des facteurs du sol. Plus surprenant encore : les facteurs climatiques qui déterminent les niveaux de rendement ne sont pas toujours ceux qui provoquent les changements de classement entre variétés. Autrement dit, les conditions climatiques qui font varier le rendement de la culture ne sont pas nécessairement celles qui avantagent ou désavantagent certaines variétés par rapport à d’autres, révélant ainsi toute la complexité de l’adaptation des plantes cultivées à l’instabilité climatique et les défis qu’elle pose à la sélection variétale.

Une variété très performante une année – atteignant par exemple 9 tonnes par hectare (t/ha) en blé – peut subir une chute significative de rendement la campagne suivante, à 6–7 t/ha, tout en étant reléguée dans le classement par des variétés mieux adaptées aux conditions climatiques.

Face à ce constat, nous avons donc tâché de procéder autrement. Plutôt que de considérer chaque année ou chaque site comme un cas isolé, nous avons voulu identifier les grands types de situations climatiques et agronomiques auxquels les cultures sont confrontées ainsi que leur fréquence d’apparition, même si leur succession demeure difficilement prévisible.

Utiliser l’envirotypage pour mieux comprendre les singularités de chaque lieu et variété

Ces situations sont décrites à partir de variables clés – températures, disponibilité en eau, rayonnement… – analysées aux moments les plus sensibles du cycle des cultures, par exemple sur la période allant des semis à l’émergence, sur celle allant de la floraison jusqu’au début du remplissage des grains ou encore du remplissage à la maturité. Un découpage crucial qui permet dans un premier temps de mieux comprendre les réponses contrastées des variétés selon les conditions et, dans un second temps, de regrouper les années et les lieux en familles d’environnements historiquement comparables : c’est le principe de l’envirotypage.

Appliquée à l’orge de printemps, cette approche met en évidence trois grands types d’environnements en Europe, définis à partir des facteurs climatiques qui expliquent les réponses contrastées des variétés au sein du réseau d’essai : maritime, tempéré et continental.

Leur fréquence varie fortement selon les régions. En Irlande ou en Écosse, le scénario climatique est très majoritairement maritime d’une année sur l’autre. À l’inverse, dans le nord de la France, ces types alternent fréquemment (Figure 1), ce qui oriente la sélection et le choix variétal vers des génotypes à adaptation plus générale, c’est-à-dire capables de bien se comporter en moyenne dans des contextes contrastés. En Irlande et en Écosse, il sera donc judicieux de miser sur une variété championne pour des conditions particulières tandis que dans le nord de la France, il faudra plutôt plébisciter une variété robuste face à l’imprévisibilité.

Les analyses montrent également que des températures fraîches en début de cycle, entre l’émergence et le stade « épi 1 cm » – ce dernier correspondant au début de la progression du futur épi dans la tige –, peuvent maximiser le potentiel de rendement des variétés d’orge de printemps testées. Par ailleurs, l’intensité du rayonnement solaire durant la phase de remplissage des grains d’orge induit des réponses contrastées selon les variétés. Ces résultats constituent des leviers précieux pour orienter la stratégie de sélection.

Les rendements du blé tendre d’hiver stagnent

Le cas du blé tendre d’hiver est également central. Première céréale cultivée au monde, il a bénéficié de progrès génétiques constants depuis la fin des années 1980, mais sa stabilité de rendement reste fragile, avec des niveaux moyens autour de 7,5 t/ha depuis la fin des années 1990. Les interactions entre variétés et environnements jouent un rôle majeur dans l’expression des niveaux de rendement, qui s’expriment également au plan régional.

L’envirotypage permet d’identifier les grands scénarios climatiques responsables des variations de rendement et de qualité, et de définir des zones d’adaptation générale ou spécifique. Un enseignement important est que les variétés les plus performantes ne sont pas nécessairement les plus stables pour le rendement : le progrès génétique n’a pas automatiquement renforcé la résilience climatique.

Ces travaux convergent vers un même message : comprendre le climat ne suffit plus, il faut organiser son imprévisibilité. En structurant les environnements réellement rencontrés par les cultures, l’envirotypage offre une approche à la fois scientifique, pour améliorer la connaissance en mettant en évidence les caractères des plantes impliqués dans l’adaptation au changement climatique, et pragmatique pour adapter dès aujourd’hui la sélection variétale au climat de demain.

Des résultats qu’il faut intégrer aux choix des pratiques

Face à un climat de plus en plus instable, il ne suffit plus de raisonner le choix des variétés à partir de performances moyennes. En structurant la diversité des situations climatiques réellement rencontrées par les cultures, l’envirotypage permet de mieux comprendre pourquoi les variétés changent de comportement d’une année ou d’un contexte à l’autre, et d’orienter la sélection vers des profils plus robustes face à l’imprévisibilité.

Cette approche reste toutefois fondée sur des essais conduits dans des conditions souvent favorables (texture, structure, et profondeur de sol optimales) et avec des pratiques agricoles très conventionnelles. L’enjeu sera donc aussi d’intégrer l’effet des pratiques – dates de semis, les pratiques de travail du sol, de fertilisation et de protection des cultures – à partir des données issues du terrain et de la traçabilité agricole.

En les structurant avec et pour les agriculteurs, ces informations ouvriront la voie à des recommandations variétales plus réalistes, associées à des pratiques culturales mieux adaptées à la diversité des systèmes agricoles et aux contraintes du climat de demain.

Cet article a bénéficié de l’appui de Chloé Elmerich et Maëva Bicard dans le cadre de leurs thèses de doctorat réalisées au sein de l’unité de recherche AGHYLE (Agroécologie, hydrogéochimie, milieux et ressources, UP2018.C10) de l’Institut polytechnique UniLaSalle.

Bastien Lange a reçu des financements de Florimond Desprez, SECOBRA Recherches et LIDEA, la Région des Hauts de France et l’ANRT.

Michel-Pierre Faucon est membre du pôle Bioeconomy For change. Il a reçu des financements de Florimond Desprez, SECOBRA Recherches et VIVESCIA, la Région des Hauts de France, l'ANR, l'ANRT et l'UE.

Nicolas Honvault est membre de la chaire “Fermes resilientes bénefiques pour climat et la biodiversité”. Il a reçu dans ce cadre des financements de VIVESCIA.

19.02.2026 à 17:03

Pourquoi la beauté des vaches n’est pas qu’une affaire de génétique

Texte intégral (3025 mots)

Une belle vache, c’est quoi ? Les critères pour évaluer cette qualité ne manquent pas : l’expérience et le vécu de chaque éleveur, les avancées de la génétique qui s’immiscent de plus en plus dans le quotidien des fermes et, bien sûr, les « beautés des vaches », ces qualités morphologiques qui structurent le canon de chaque race. Au croisement de tous ces enjeux, la question de la beauté des bovins continue en tout cas d’être la source de discussions sans fin.

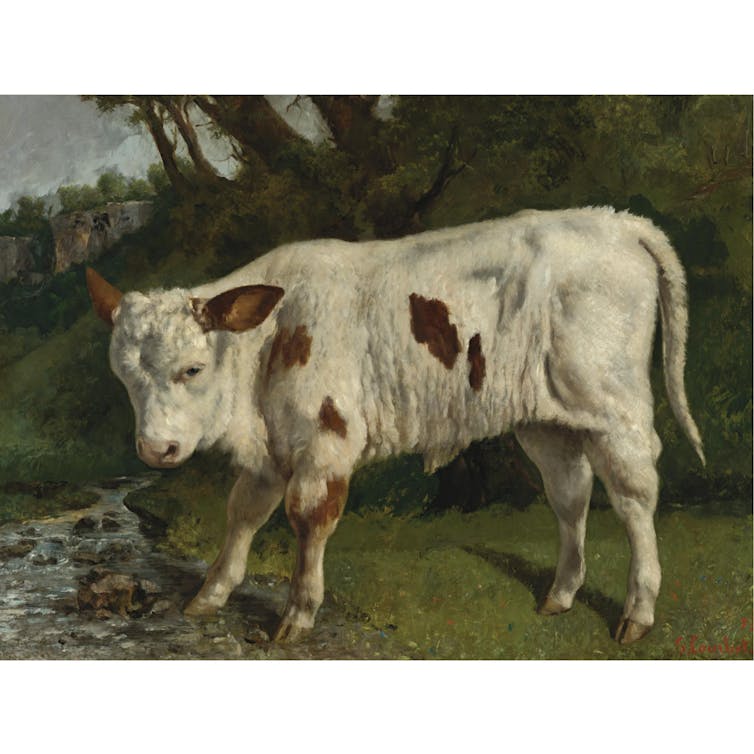

Qu’est-ce qui fait la beauté d’une vache ? Pour le promeneur qui s’attarde au bord d’un pré, ce peut être la qualité de celle qui sera la plus fringante, qui viendra à sa rencontre et lui rappellera les images qu’il a vues dans des livres d’enfant. Pour l’artiste, une vache se doit d’avoir de belles formes, une robe et des taches aux couleurs bien marquées. Mais pour les techniciens, les vétérinaires et surtout pour les éleveurs, c’est bien plus que cela. Ils vont d’ailleurs parler au pluriel des « beautés des vaches. »

Le pointage

Les « beautés » forment une liste de critères d’évaluation des animaux utilisés lors du pointage. Cette appréciation visuelle de la morphologie de l’animal se base sur plusieurs dizaines de mesures ou observations qui renseignent le potentiel de l’animal non seulement en termes de production de lait mais aussi de santé. Ainsi, par exemple, l’angle que forme le jarret avec le sol est un critère important car un mauvais angle fait courir le risque que la vache boite ce qui diminuera sa mobilité, importante pour des animaux qui pâturent très régulièrement.

Le pointage est l’affaire de techniciens du conseil agricole qui vont de fermes en fermes et aident les éleveurs à sélectionner leurs animaux. C’est donc une pratique technique et économique spécialisée de sélection des meilleures vaches. Mais c’est aussi une pratique des éleveurs eux-mêmes qui tiennent à maîtriser la composition de leurs troupeaux. Le pointage se pratique également avec ferveur dans les lycées agricoles où on l’apprend de manière méthodique. Les élèves, futurs éleveurs, s’y adonnent avec plaisir et enthousiasme, notamment tant cela fait partie de l’excellence professionnelle.

Il y aussi des concours de jeunes pointeurs qui désigneront les plus compétents. Enfin, cette pratique de pointage est aussi mise en scène de manière spectaculaire lors des comices, fêtes agricoles locales qui rassemblent toute la profession : des juges – éleveurs réputés – y décerneront des prix. Les vaches présentées sont préparées soigneusement pour y apparaître les plus belles. Les animaux primés peuvent ensuite poursuivre leur carrière à travers d’autres événements dont le plus prestigieux est évidemment le salon international de l’Agriculture à Paris.

Ces trois collectifs – jeunes pointeurs, techniciens, juges de concours – et leurs pratiques témoignent de la nature diverse du pointage : une activité à la fois technique, sociale et symbolique. Sa mise en œuvre les réunit dans la singularité des fermes ou lors de manifestations publiques, autant d’occasions d’échanger de « parler métier » entre collègues et de manière festive : « Faut qu’on soit devant la race, c’est notre métier, notre identité » affirme à cet égard un éleveur franc-comtois.

À lire aussi : L’enseignement agricole, un objet politique mal identifié

Dans cette région, une race de vache est particulièrement scrutée : la montbéliarde. Son lait entre dans la production de plusieurs fromages d’origine contrôlée comme le comté. Son histoire est ancrée dans le massif jurassien, où sa silhouette est iconique : une robe « pie rouge » blanche tachetée de rouge brun. Tête blanche, oreilles rouges, ses formes sont rassurantes et harmonieuses, c’est une « séductrice », assurent certains éleveurs. Le pointage reste alors le témoin d’une dynamique collective dans laquelle la confusion entre les compétences professionnelles, le métier et le plaisir ne peut être levée. C’est une culture, qui s’enrichit, se transforme en fonction de l’expérience, des connaissances accumulées pour améliorer le progrès génétique d’une race, l’arrimer à la modernité, tout en restant fidèle à son histoire.

La sélection

Dans l’élevage laitier, étant donné que le niveau de lactation est lié à la reproduction, les vaches sont régulièrement inséminées, idéalement tous les ans et majoritairement de manière artificielle. De ce fait, le troupeau compte un grand nombre de jeunes animaux et tous ne pourront pas rester sur la ferme. Si les mâles sont rapidement vendus, la sélection des femelles est plus délicate. Les éleveurs trient donc leurs bêtes en continu suivant des choix composites ancrés tout à la fois dans l’histoire des familles humaines et dans celles des lignées animales.

Dans l’après-guerre, avec le développement de la génétique quantitative, la sélection s’est basée sur l’accumulation de données issues du pointage et de données de suivi des animaux quant à leur production et leur santé. Cela a permis d’identifier de bons reproducteurs, des taureaux pouvant donner lieu à des lignées performantes. Cela a également impliqué d’évaluer des descendances et donc d’accumuler des données, ce dont étaient chargées des coopératives départementales de sélection qui disposaient d’un monopole local de gestion de la race.

Ce paysage a complètement changé au début de notre siècle. C’est une chose que l’on sait peu mais depuis le début des années 2010, la sélection des animaux domestiques a radicalement été modifiée. Grâce au décryptage de l’ADN, la génomique a succédé aux acquis de la statistique quantitative. Elle rend désormais envisageable le choix des jeunes femelles dès leur naissance en cherchant à répondre aux défis de plus en plus nombreux rencontrés par les élevages modernes. Alors que jusqu’ici, les index ciblaient la production de lait, les caractères fonctionnels et les caractères morphologiques, il est désormais possible – ou ce sera bientôt le cas – de caractériser l’absence de cornes, la fromageabilité du lait, les pathologies liées aux aplombs, une moindre émission de gaz à effet de serre, la résistance à la chaleur…

Tous les domaines de l’élevage semblent concernés par ces avancées : la santé des animaux et leur bien-être, leur adaptation à des environnements moins contrôlés et plus diversifiés, la réduction des impacts environnementaux, l’amélioration de la qualité sanitaire des produits alimentaires… Il serait désormais possible d’identifier, dès la naissance, le potentiel de l’animal et donc d’indiquer à l’éleveur quels animaux faire entrer dans le troupeau.

Concomitant à ce changement technique, l’interprétation française d’une législation européenne sur la libre concurrence a conduit à dissoudre les coopératives de sélection au profit d’entreprises privées qui vendent désormais les doses de sperme mais aussi les données issues du génotypage. Car pour caractériser les animaux il leur faut disposer d’une masse la plus importante possible de données issues des élevages. Les éleveurs deviennent ainsi à la fois consommateurs d’évaluations et de doses de sperme mais aussi fournisseurs de données. L’évaluation visuelle de l’animal – le pointage – reste pertinent non plus comme jugement de l’animal à sélectionner mais comme production de données dans un processus obscur de classement par des entreprises privées.

Pour suivre cette innovation, une enquête universitaire au long cours a débuté en 2014 sur la conduite de la race montbéliarde dans le massif jurassien. Mais alors que l’investigation devait porter sur les premières réalisations technico-scientifiques de la sélection assistée par marqueurs (la SAM), il a été observé qu’éleveurs et techniciens mélangent constamment, dans un désordre apparent, des calculs, des réflexions, des souvenirs, des affects…

Choisir une vache

Toutes ces dimensions sont visibles alors que les éleveurs entrent dans l’étable, sortent au pré pour apprécier les animaux en leur présence, ou se connectent au big data agricole et aux informations multiples auxquelles il donne accès via un écran. Les éleveurs s’alignent-ils sur les préconisations de ces outils numériques ? Une interpellation d’un conseiller technique suggère que la réponse à cette question n’est pas encore écrite :

« Ce qui fait ton plaisir, tes actes de décision… Ça doit pas être l’algorithme qui fasse tes décisions, qui te fasse garder ou pas une vache… Mais on n’en est pas loin, hein ? Et moi, je m’inscris en faux là-dessus… Il peut t’aider l’algorithme… Mais si c’est cette vache-là que t’aime bien… Parce que c’est elle qui emmène le troupeau au pâturage… Elle te fait un veau par an sans problème et elle ne tape pas quand tu la trais et que tu l’aimes vraiment… Ah, ben tu la gardes… »

Car la sélection reste avant tout une affaire individuelle menée par chaque éleveur pour garder la vache « qui va ». À la recherche de la « toute bonne » ou de la « toute belle », ils poursuivent avec obstination des images de vaches qu’ils ont dans la tête.

Car l’élevage est un métier au cœur duquel il y a plusieurs manières de faire et d’exceller et dans chaque troupeau, il y a divers profils d’animaux qu’on peut valoriser ou non. Il y a bien sûr la meneuse, les indépendantes ou les amicales. Il y a celles dont les lignées sont connues et « qui font partie de la famille » humaine et animale. Celles qui ne font pas parler d’elles, qui marchent bien pour aller au pré et sont capables de s’adapter aux ressources disponibles, aux aléas de la pousse de l’herbe. Pour les prairies rocailleuses du Haut-Jura, il faut des pattes solides et un large museau pour brouter. Bien sûr, il y a aussi celles dont la robe et les formes sont conformes à l’idéal de la race.

À travers la sélection que mènent les éleveurs, le fonctionnel (la bonne vache) et l’esthétique (la belle vache) ne peuvent être dissociés, ils sont au cœur de l’émotion que procure un animal avec lequel travailler : « Bon, il y en a qui se rapprochent toujours du standard “montbéliarde”, bonne mamelle, bon corps, etc. Mais après, les vaches, c’est comme les gens… C’est pas parce qu’elles ont un défaut qu’elles ne sont pas bonnes… », juge ainsi un éleveur.

Elles sont alors d’autant plus belles qu’elles ont des qualités multiples qui débordent largement les critères du pointage, qu’elles se savent choisies et peuvent ainsi exprimer leur agency. Ce terme, qui désigne la capacité à agir, ne s’applique pas exclusivement aux humains. L’agency n’est en outre pas une qualité individuelle, distribuée a priori, elle est encastrée dans les situations et les relations. Dans le massif jurassien, il y a des éleveurs qui se « sentent éleveur s » et des vaches qui « savent qu’elles sont des vaches ». Ils travaillent ensemble dans l’impromptu autant que dans la durée. « Rester en contact avec l’animal, ce lien avec chacune de nos vaches, car elles sont toutes différentes, ce qui fait que chaque jour est différent et raconte notre histoire », souligne une éleveuse sur Facebook dans le groupe « Passionné de la race montbéliarde ».

À lire aussi : L’éternelle quête de la vache parfaite, de l’auroch nazi aux bovins sans cornes

Quelle vache pour demain ?

La génomique permet de sélectionner dès la mise bas : plus qu’une meilleure qualité, c’est une accélération supplémentaire. Cela repose sur un outil numérique qui s’appuie lui-même sur une indispensable collecte de données auprès des éleveurs. Tout ceci confirme que la race est un bien commun : elle n’existe et ne s’améliore que par la participation de tous. Mais sa gestion est désormais privatisée. Les éleveurs sont aujourd’hui utilisateurs et non plus acteurs d’une gestion collective.

Quant à la sélection elle-même, aux choix concrets des éleveurs pour constituer et renouveler leurs troupeaux, ne tend elle pas à se substituer à leurs propres appréciations dont on voit qu’elles ne relèvent pas seulement d’un raisonnement d’efficacité mais aussi de logiques symboliques, affectives, relationnelles qui se traduisent dans une esthétique de la vache, la bonne et la belle ?

Pour aller plus loin, Élever des montbéliardes… Entre passion et productions animales, de Catherine Mougenot, préface de Bernard Hubert et dessins de Gilles Gaillard, Cardère Éditeur, septembre 2025.

Marc Mormont ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.