18.02.2026 à 17:00

Pollutions chimiques et emprise des acteurs industriels : les limites d’une approche centrée sur les conflits d’intérêts

Texte intégral (2501 mots)

La critique des relations entre les industriels et l’État se concentre souvent sur la question des conflits d’intérêts. Une réflexion approfondie s’impose pour mieux comprendre les liens entre les industriels et les décideurs politiques, et leurs influences sur la production des réglementations.

La régulation des produits chimiques illustre la complexité des liens entre la science et la décision publique. Ces dernières années, les controverses autour du glyphosate ou de la contamination généralisée de différents milieux – dont les eaux potables – par les PFAS (substances per et polyfluoroalkyles, plus connues sous le nom de « polluants éternels ») ont illustré le poids des industries dans la régulation des substances qu’elles commercialisent.

Les révélations issues des Monsanto Papers (des documents confidentiels de la firme rendus publics en 2017 au cours d’une procédure judiciaire en Californie) ont mis en évidence différentes stratégies de Monsanto dans ce sens. Ces documents révèlent notamment le travail de ghostwriting développé par la firme : des scientifiques reconnus ont signé des articles rédigés par des salariés ou des consultants travaillant pour Monsanto, avec pour seul objectif de semer le doute sur la toxicité de leur molécule. Dans le cas des PFAS, des procès aux États-Unis et les tentatives actuelles de restriction de ces substances en Europe illustrent la manière dont l’industrie est parvenue à cacher les données de toxicité sur cette famille de milliers de composés et se mobilise aujourd’hui pour en maintenir leurs « usages essentiels ».

De l’agnotologie

La capacité de l’industrie à produire, mobiliser ou cacher certaines données scientifiques fait l’objet de travaux réguliers relevant du champ aujourd’hui désigné comme la sociologie de l’ignorance, ou agnotologie. Ce courant de recherche s’est notamment structuré à partir du cas de l’industrie du tabac et son rôle dans la production de connaissances entretenant le doute sur la toxicité de leurs produits. Au-delà de cette seule production d’ignorance, de nombreux travaux récents en sciences sociales ont souligné l’emprise des industries sur la production des savoirs, la mise en œuvre des expertises et les modalités de l’action publique.

Pour autant, en termes de réponse publique, cet enjeu est souvent réduit à des dérives individuelles ou des dysfonctionnements ponctuels. Ainsi, une des principales réponses des pouvoirs publics a été de gérer les situations de « conflit d’intérêts » notamment en mettant en place des déclarations obligatoires des liens d’intérêt des experts. Cet article propose d’interroger les raisons de la problématisation de l’influence des acteurs économiques en termes de conflits d’intérêts et de réfléchir à ses limites dans le contexte de la régulation des produits chimiques.

À lire aussi : Conversation avec Laurent Chambaud : Santé et fake news, les liaisons dangereuses

Quand les intérêts économiques priment

Pour le sociologue Boris Hauray qui a conduit un important travail sur la trajectoire de cette catégorie sociale, la catégorie de conflit d’intérêts vise, « dans sa définition dominante, des situations dans lesquelles les jugements ou les actions d’un professionnel concernant son intérêt premier (notamment soigner son patient, produire des savoirs ou des expertises valides, prendre des décisions de santé publique) risquent d’être indûment influencés par un intérêt qualifié de second (le plus souvent des gains ou des relations financières ». Elle constitue aujourd’hui l’un des principaux modes de problématisation de l’influence des intérêts économiques sur les savoirs et les politiques dans de nombreux secteurs, notamment dans ceux qui concernent la santé et l’environnement.

Au cours des dernières décennies, des déclarations des liens d’intérêts obligatoires ont été mises en place de manière progressive dans différents contextes. Cela a d’abord été le cas dans les revues médicales (le prestigieux New England Journal of Medicine est le premier, en 1984), mais il a fallu attendre 15 à 20 ans pour que des revues du champ de la toxicologie les mettent en place, de manière parfois minimaliste. Annual Review of Pharmacology & Toxicoly s’y engage progressivement au début des années 2000 et la tristement célèbre Regulatory Toxicology and Pharmacology s’y plie en 2003, en réaction directe à la révélation des liens entre l’éditeur Gio Batta Gori et le Tobacco Institute. Les agences réglementaires françaises et européennes créées à partir du milieu des années 1990 imposent quant à elles aux experts qu’elles sollicitent de remplir des « déclarations publiques d’intérêts » (declaration of interest), qu’on connaît sous l’acronyme de DPI.

Liens individuels ou emprise structurelle ?

Ces dispositifs de déclaration des conflits d’intérêts sont utiles mais présentent aussi certaines limites. Ils permettent de pointer un type de problème (les liens financiers entre des industries des secteurs concernés et des auteurs ou des experts) et de le rendre « gérable ».

En même temps, ils font l’objet de raffinements parfois controversés : un lien d’intérêt constitue-t-il forcément un conflit d’intérêts ? Comment justifier que les déclarations d’intérêts européennes couvrent les cinq dernières années de l’activité d’un expert, alors que l’interdiction de siéger dans des comités d’experts (la « cooling-off period ») est souvent limitée aux deux dernières années ? Surtout, la catégorie de conflit d’intérêts tend à réduire l’influence industrielle à des liens d’intérêts financiers individuels. Celle-ci est au contraire multiforme : des travaux conduits sur un secteur proche, celui du médicament, parlent de “corruption institutionnelle” pour qualifier le caractère structurel de cette emprise.

Des réglementations conçues avec les acteurs économiques

De nombreuses recherches en sciences sociales ont montré que l’influence d’acteurs économiques, de l’industrie chimique notamment, ne se limite pas à ces relations individuelles entre certains individus et des industries. Si l’on prend le cas des réglementations chimiques, l’influence industrielle intervient bien en amont du processus d’expertise, y compris dans la conception même des textes de lois que les experts contribuent à mettre en œuvre.

Cela n’a rien de nouveau : dans les années 1970, l’industrie chimique américaine (via notamment la Manufacturing Chemists Association, MCA) se mobilisait déjà massivement pour limiter la portée du Toxic Substances Control Act de 1976, l’une des premières lois pour réglementer les substances chimiques quelle que soit leur source. Au point que certains des négociateurs industriels de l’époque décrivent le résultat comme amputé de ses ambitions, et comme une torture pour ceux qui la pratiquent.

Co-écriture avec le syndicat de la chimie

Plus récemment, c’est la même dynamique de co-construction qui a conduit les autorités à co-construire les procédures de la réglementation chimique européenne avec l’industrie. À la fin des années 1990, le projet de règlement européen sur l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques (connu sous l’acronyme REACH) était présenté par ses promoteurs comme révolutionnaire.

Très vite, le Conseil européen de l’industrie chimique (CEFIC), la principale organisation de représentation du secteur de chimie, écarte l’éventualité que l’enregistrement puisse concerner les substances commercialisées à moins d’une tonne par an, là où ce seuil était fixé à dix kilogrammes pour les substances existantes, excluant de facto de nombreux composés du champ d’application. Sur une autre procédure, l’autorisation, le CEFIC obtient que des substances puissent être maintenues sur le marché pour des raisons économiques, même quand leurs risques sont mal maîtrisés. Cette proposition sera inscrite dans le livre blanc de 2001 et maintenue dans le texte adopté en 2006.

À lire aussi : Comment fonctionne Reach, règlement européen qui encadre les substances chimiques ?

Multiplication des cas particuliers

Pour limiter la portée des procédures, l’industrie chimique a fait en sorte que ces dernières permettent de multiplier les cas particuliers et les dérogations, via la création de nombreuses exceptions d’usages. Autrement dit, une substance peut être soumise à des mesures réglementaires contraignantes mais certains de ses usages peuvent être maintenus. Cela a par exemple été le cas pour trois des phtalates les plus utilisés (DEHP, DBP et BBP) en Europe, voués à disparaître mais dont certains usages ont pu être conservés, via la demande d’autorisations individuelles.

Certains usages sont par ailleurs exclus statutairement, comme les « articles » importés qui contiendraient des substances interdites en Europe. Cette concession a elle aussi été obtenue par l’industrie chimique et des pays producteurs/importateurs qui menaçaient d’attaquer Bruxelles devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pour création de barrières techniques au commerce.

Qui possède les données ?

Les réglementations ont aussi des effets sur les modalités de conduite de l’expertise et les données sur lesquelles elle se base. La grande innovation censément apportée par REACH est l’obligation faite aux entreprises de fournir des données aux autorités pour obtenir la mise sur le marché d’une substance. C’est le précepte bien connu : « No data, no market. »

Or, au-delà des assouplissements obtenus suivant le tonnage des produits, les obligations de transmission de données restent relativement limitées. Elles conduisent ainsi à limiter les données disponibles pour les acteurs de la régulation à celles transmises par l’industrie, faute de moyens suffisants pour une expertise indépendante sur les dizaines de milliers de produits chimiques en circulation. Cette limitation est par exemple visible dans le fait que les industriels n’ont à transmettre que le résumé des études qu’ils ont menées et non l’intégralité de leurs articles. Or les résumés peuvent parfois donner une représentation trompeuse des résultats de l’étude.

Produire des études « sur mesure »

L’observation du travail des experts montre aussi à quel point les données industrielles jouent un rôle décisif dans leur travail. La définition de certains seuils comme les valeurs limites d’exposition professionnelle permet de l’observer au plus près. La fixation d’une valeur limite relativement basse pour le formaldéhyde par un comité d’experts européen a été contestée par l’industrie, laquelle a financé et conduit une étude ad hoc dans le but d’augmenter la valeur maximale d’exposition pour les travailleurs.

Cette étude a été au centre des discussions de ce comité d’expert. Malgré les critiques méthodologiques formulées, elle a fortement contribué à limiter le cadre des discussions et réduit les options possibles pour fixer cette nouvelle valeur, qui a alors été augmentée par les experts en l’absence d’autres solutions disponibles. Le cas de cette étude, qui n’apparaît pourtant que parmi des dizaines d’autres dans le rapport final des experts, montre non seulement la capacité de veille de l’industrie (en mesure d’anticiper et de peser sur l’agenda de ce comité d’experts) mais aussi celle de mobiliser des ressources financières et humaines pour financer et mettre en œuvre une expérimentation coûteuse.

Ces différents exemples montrent que la question de l’influence de l’industrie chimique dépasse largement celle des conflits d’intérêts définis de façon individuelle. Derrière ces dispositifs de déclaration des liens d’intérêt qui donnent l’illusion du contrôle, c’est une dépendance structurelle aux règles négociées avec l’industrie et aux données produites par elle qui continue de façonner la régulation. Penser une véritable indépendance de l’expertise suppose donc de prendre plus directement en compte les rapports de pouvoir entre acteurs économiques, scientifiques et liés à la régulation, et de poser cette question sous un angle qui ne se limite pas aux individus.

Cet article fait partie du dossier « Politique publique : la science a-t-elle une voix ? » réalisé par Dauphine Éclairages, le média scientifique en ligne de l’Université Paris Dauphine – PSL.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

16.02.2026 à 17:01

Faut-il encore faire des pesticides l’alpha et l’oméga de la protection des cultures ? Les exemples du Brésil et de la France

Texte intégral (2771 mots)

Si les pesticides ont longtemps assuré la protection des cultures, leurs effets délétères sont aujourd’hui largement documentés. Réduire cette dépendance est devenu une urgence sanitaire, environnementale et économique. Les stratégies de lutte contre les ravageurs intègrent aujourd’hui de nouvelles techniques innovantes. L’analyse de la situation en France et au Brésil livre un éclairage croisé sur cette question.

La protection des cultures est un enjeu majeur pour l’agriculture et pour la société au sens large. Elle permet de garantir une production suffisante en qualité et en quantité, tout en assurant des revenus à tous les acteurs des chaînes d’approvisionnement, des agriculteurs aux distributeurs.

Au cours des dernières décennies, la protection des cultures a reposé sur l’efficacité des pesticides de façon accrue. Dans le même temps, leurs effets négatifs sur la santé humaine, sur la qualité de l’eau, de l’air et sur la biodiversité sont de mieux en mieux documentés. Au plan économique, ces effets peuvent être considérés comme des coûts cachés pour la société. De plus, ces effets négatifs privent les agriculteurs de services écosystémiques précieux rendus par des sols en bonne santé.

À l’échelle mondiale, le recours aux pesticides peut également virer au casse-tête géopolitique, en fonction des pays où ils sont autorisés ou interdits. L’accord UE-Mercosur a récemment illustré les tensions que peuvent susciter des importations de produits traités avec des pesticides interdits dans les pays membres de l’Union européenne (UE), créant, de fait, des distorsions de concurrence entre les États.

Il apparaît donc urgent de façonner la protection des cultures de façon à alléger la dépendance des systèmes agricoles envers ces produits. Et si on adoptait un nouveau paradigme pour la protection des cultures, notamment inspiré par l’agroécologie et tenant davantage compte des nouveaux risques climatiques ? Des regards croisés sur la situation en France et au Brésil peuvent éclairer la question.

Mieux vaut prévenir que guérir

La lutte intégrée (ou protection intégrée) des cultures est un concept riche, établi depuis les années 1970. L’idée est de combiner des exigences écologiques, économiques et sanitaires.

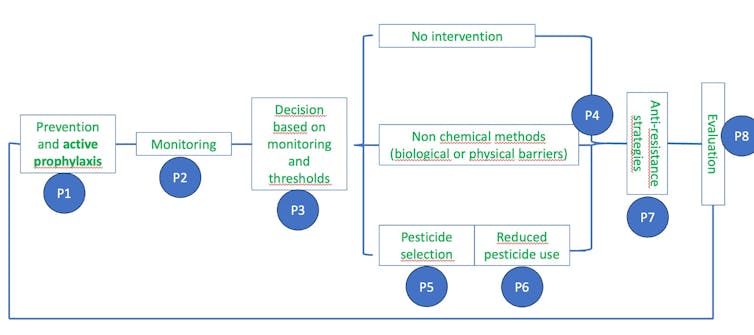

Dans l’UE, la règle est de n’utiliser de produits chimiques phytopharmaceutiques qu’à la dose la plus faible possible (principes 5 et 6 du schéma ci-dessous) pour maintenir la présence des organismes nuisibles en dessous d’un seuil où les dommages ou pertes économiques deviennent inacceptables à court terme pour l’agriculteur. Pour limiter l’usage et l'impact de ces pesticides, il est donc essentiel d’enrichir la liste des alternatives aux pesticides (principe 4).

Cette approche implique qu’il est préférable d’agir en amont (principe 1) en mettant l’accent sur la prévention pour réduire au minimum la pression des maladies et des insectes. C’est une stratégie comparable à celle mobilisée en santé humaine, où il est recommandé d’avoir une hygiène de vie appropriée (sport, régime équilibré…) ou de se vacciner pour réduire le risque de maladies.

Cette stratégie de prophylaxie peut devenir active si, au cours de ses actions sur les cultures, l’agriculteur cherche à réduire le nombre de ravageurs. En diversifiant les moyens de lutte, cette stratégie permet également de limiter l’émergence de résistances chez les ravageurs. En effet, ces résistances apparaissent d’autant plus vite que les stratégies sont peu diversifiées.

L’utilisation de cultures de couverture, par exemple, est intéressante pour occuper l’espace au sol et éviter l’installation de mauvaises herbes. C’est d’autant plus pertinent dans les systèmes agricoles tropicaux, où la pression de sélection naturelle est plus élevée du fait des conditions de chaleur et d’humidité, et où ces résistances ont donc tendance à apparaître plus rapidement.

Associées à d’autres stratégies de gestion, les cultures de couverture sont donc un élément clé pour améliorer à la fois la qualité des sols, la productivité et la durabilité des systèmes agricoles.

À lire aussi : Les sols aussi émettent des gaz à effet de serre, et les pratiques agricoles font la différence

Microbiote végétal, paysages olfactifs… de nouveaux leviers

De nouvelles techniques innovantes ont vu le jour depuis la mise en place de ce paradigme.

L’une des plus connues s’appuie sur l’agroécologie et la diversification des cultures, et mobilise des services écosystémiques largement documentés par la recherche. Cela peut par exemple passer, au Brésil, par des rotations plus longues, des cultures en mélanges, ou encore par des cultures intermédiaires de maïs, sorgho, mil ou sésame pour optimiser la culture du soja.

La sélection variétale est un autre levier crucial pour améliorer la valeur agronomique des cultures. La recherche de résistances génétiques aux champignons, aux virus et, dans une moindre mesure, aux bactéries et aux insectes, a été – et est toujours au cœur – des programmes de sélection.

Demain, cette approche pourra bénéficier des progrès réalisés dans le domaine de l’édition génétique : il est ainsi envisageable de stimuler, chez l’espèce cultivée, des gènes de résistance actifs chez des espèces étroitement apparentées, ou d’en réactiver d’autres qui auraient été contournés pendant l’évolution. Cela pose évidemment de nouvelles questions (propriété intellectuelle, cadre éthique, etc.) à ne pas sous-estimer.

Au cours des dernières années, l’existence d'un microbiote végétal a aussi été mise en évidence sur les graines, les feuilles, les racines et même à l’intérieur des tissus végétaux. Ces microbiotes jouent un rôle clé dans la nutrition des plantes, en facilitant l’échange de nutriments avec le sol, et dans leur protection contre les bioagresseurs. Il s’agit d’une perspective intéressante pour développer des solutions de biocontrôle alternatives aux pesticides.

À lire aussi : Les plantes aussi ont un microbiote – pourrait-on s’en servir pour se passer de phytosanitaires ?

Poursuivons avec les composés organiques volatils (COV) émis dans l’environnement, qui conditionnent le comportement des insectes (recherche alimentaire ou de partenaires sexuels, par exemple). Ces signaux olfactifs sont un nouvel axe de recherche pour lutter contre les ravageurs.

Cette stratégie a l’avantage de présenter peu d’effets indésirables, car les COV sont très spécifiques. Ils peuvent par exemple être utilisés pour induire une confusion sexuelle qui limite la reproduction d’une espèce particulière d’insectes, les attirer dans un piège voire les éliminer grâce à un gel contenant les COV et un insecticide qui sera dès lors utilisé en très faible quantité par rapport à une application classique.

À lire aussi : Protéger les cultures sans pesticides grâce au langage olfactif des plantes

Ces stratégies de prévention en amont doivent, bien sûr, être pensées à l’échelle du paysage et être coordonnées entre les acteurs d’une zone géographique. Elles peuvent enfin être combinées à un dépistage plus précis des potentielles proliférations. Grâce aux outils de surveillance et d’aide à la décision (principes 2 et 3), on peut ainsi adapter la solution curative à mobiliser le cas échéant.

Une telle transition requiert un niveau élevé de coordination entre tous les acteurs du système agricole. Et ceci à tous les niveaux, des agriculteurs aux chaînes d’approvisionnement. Actuellement, près de 80 % des mesures mises en œuvre dans les plans d’action nationaux ciblent directement les agriculteurs. Les politiques publiques pourraient, à cet égard, mieux répartir l’effort de transition. La protection des cultures n’est pas seulement une question pour les agriculteurs : c’est un bien commun pour la société au sens large.

À lire aussi : Pesticides : les alternatives existent, mais les acteurs sont-ils prêts à se remettre en cause ?

Ce que disent les chiffres au Brésil et en France

La comparaison entre le Brésil et la France, situés dans des climats différents et avec des contextes sociopolitiques différents, est, à cet égard, instructive.

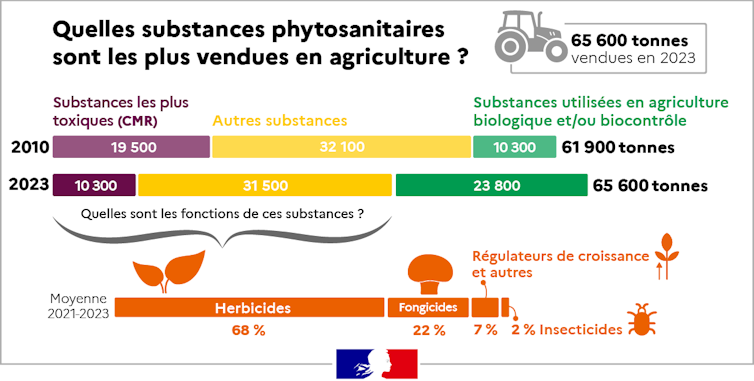

En France, au cours des quinze dernières années, les produits utilisés en protection des cultures ont fortement évolué, sous le triple effet de la réglementation encadrant le retrait de substances actives, en particulier les cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques (CMR), des politiques publiques (plans Écophyto notamment) et de l’innovation. On utilise désormais moins de CMR et davantage de produits utilisables en agriculture biologique et/ou basés sur le biocontrôle.

Au Brésil, les ventes de pesticides (hors produits autorisés en agriculture bio et pour le biocontrôle) s’élevaient encore à 755 400 tonnes en 2023 – dont près de 50 % de glyphosate, un chiffre en timide baisse de 5,6 % par rapport à 2022.

Or, la France utilise actuellement 2,9 kg de substances actives par hectare de surface ensemencée, contre 7,78 pour le Brésil. Ces différences s’expliquent en partie par les surfaces agricoles cultivées (hors prairies) : 14 millions d’hectares pour la France, contre 97 pour le Brésil. Il faut aussi tenir compte du fait que la plupart des terres cultivées au Brésil donnent lieu à deux cultures par an, ce qui est plus rare en France.

Toutefois, le secteur des « biointrants » (produits d’origine naturelle ou organismes vivants) progresse rapidement au Brésil, qui les utilise depuis les années 1960. Ce marché s’est établi plus tardivement en France mais progresse également rapidement. Les biointrants peuvent être utilisés en agriculture biologique ou, dans certains cas, combinés à des pesticides dans le cadre des programmes de lutte intégrée contre les ravageurs, que l’on a présentés plus haut.

À l’échelle mondiale, le marché des agents de biocontrôle et des biostimulants (intrants biosourcés permettant d’améliorer les productions végétales) était, en 2025, estimé à 11 milliards de dollars (9,2 milliards d’euros), dont 7 milliards (5,9 milliards d’euros) pour le biocontrôle, avec des taux de croissance annuels estimés de 10,5 à 15,6 % (selon les secteurs) jusqu’en 2035. En 2035, ce marché pourrait atteindre environ 41 milliards de dollars (34,5 milliards d’euros), dont 30 milliards (25,2 milliards d’euros) pour le biocontrôle.

La mobilisation de la prophylaxie et les nouvelles options de biocontrôle seront-elles de nature à remettre en cause l’omniprésence des pesticides ?

Cet article est publié dans le cadre de la Conférence FARM 2026 – Repenser la protection des cultures : agir collectivement pour le vivant, qui se tient le 17 février 2026 à la Cité internationale universitaire de Paris et dont The Conversation France est partenaire.

Christian Huyghe a reçu des financements de l'ANR et de l'Union européenne (H2020, Life-PLP, COST action).

Decio Karam est membre de Association Brésilienne du Maïs et du Sorgho, ; Conseil Scientifique de l’Agriculture Durable (CCAS)

15.02.2026 à 17:02

L’espace au service du climat : comment exploiter l’extraordinaire masse de données fournies par les satellites ?

Texte intégral (2192 mots)

La somme d’informations que nous transmettent les satellites sur notre planète est colossale. Aujourd’hui, le défi est d’obtenir des données de meilleure qualité encore, et surtout de les faire parvenir jusqu’aux décideurs sous une forme utile et exploitable.

Depuis quarante ans, les données d’observation de la Terre se sont imposées comme l’un des outils les plus puissants pour mieux comprendre notre planète et suivre les effets de nos actions pour la préserver. Longtemps réservée aux chercheurs et aux agences spatiales, elle irrigue désormais l’action publique, l’économie et les aspects de politique de défense nationale. Mais cette richesse de données exceptionnelles reste largement sous-exploitée, notamment du côté des décideurs publics. Nous disposons d’un trésor dont nous ne tirons pas encore tout le potentiel pour éclairer les décisions ou accélérer la transition écologique.

Chaque jour, les satellites d’agences nationales, dont ceux opérés par le Centre national d’études spatiales (Cnes), ceux du programme européen Copernicus ou encore ceux des constellations commerciales observent la Terre. Ils produisent une somme gigantesque d’informations : températures de surface, concentrations de gaz, humidité des sols, couverture par la végétation, hauteur des vagues, courants marins… La liste est longue, il pleut littéralement de la donnée. La force de ces données ne réside pas seulement dans la quantité, mais surtout dans leur capacité à couvrir de façon homogène l’ensemble de la planète, y compris les zones les plus difficiles d’accès. L’espace se met donc au service de l’adaptation au changement climatique et les données d’observation de la terre deviennent un outil de décision pour mieux comprendre, agir et anticiper.

Les satellites offrent un niveau d’objectivité rare : ils observent tout, partout, sans être influencés par les frontières administratives ou les intérêts locaux. Alors que les données terrestres peuvent être fragmentées ou hétérogènes, les satellites offrent une mesure fiable, continue, homogène et donc comparable d’un pays à l’autre. Ensuite, les progrès technologiques ont permis des évolutions rapides : une résolution améliorée, une fréquence d’observation accrue, des capteurs de différentes natures. Autrefois on était seulement capable de prendre une photographie par mois, alors qu’aujourd’hui, la surveillance est quasi permanente. Depuis l’espace, nous obtenons une vision factuelle, indépendante et systématique du monde.

De nombreuses applications pour les données satellitaires

La donnée d’observation de la Terre soutient les politiques publiques en irriguant déjà une multitude de domaines. Concernant la sécurité alimentaire et la gestion des ressources en eaux, les satellites apportent des informations sur le stress hydrique pour anticiper des épisodes de sécheresse et ainsi mieux gérer les pratiques d’irrigation, mais également quant au suivi de la croissance des cultures ou pour estimer les rendements agricoles.

Ils aident également à gérer les risques naturels en fournissant une surveillance des zones à risque pour le suivi des incendies, notamment des mégafeux, ou des inondations. Ils permettent de dresser des cartographies entre avant et après les catastrophes naturelles pour aider l’intervention des secours et soutenir la reconstruction de l’écosystème endommagé. Le suivi par satellite permet également le suivi de la santé des arbres et de la déforestation, des zones côtières et de l’état des zones humides.

Enfin, l’observation depuis l’espace permet de mesurer les émissions de gaz à effet de serre. À l’heure actuelle, les inventaires nationaux, basés sur des modèles statistiques ou des estimations, sont trop lents pour réagir face à la rapidité de la crise climatique, puisqu’on constate un décalage de plusieurs années (entre deux à quatre ans) entre l’émission réelle et la donnée officielle. Dans un contexte où les décisions doivent être rapides, ce délai est problématique. En observant la composition de l’atmosphère, les satellites peuvent détecter les panaches de méthane et de CO2 quasiment en temps réel. Ils identifient ainsi des fuites ou des anomalies localisées qui échappent parfois totalement aux inventaires classiques.

D’autres acteurs peuvent bénéficier des informations issues des satellites, pour orienter les politiques publiques en termes d’aménagement du territoire, notamment par l’observation des îlots de chaleur urbains, la mesure de la qualité de l’air ou bien la planification d’actions de verdissements des zones et espaces urbains.

Après avoir produit de la donnée, réussir à la valoriser

Les données d’observation de la terre s’inscrivent donc dans plusieurs domaines en dotant les décideurs publics d’un outil transversal diagnostiquant notre planète de manière continue, précise et à des échelles locales, régionales ou mondiales. C’est là que se joue l’un des défis majeurs : rendre ces outils accessibles aux acteurs publics, aux élus, et aussi aux entreprises et aux citoyens. Les plates-formes de visualisation et les services d’analyse qui émergent aujourd’hui répondent à ce besoin en traduisant la complexité scientifique en informations compréhensibles, opérationnelles, et donc à terme en actions.

Cependant, malgré leur potentiel considérable ainsi que leur qualité et leur performance opérationnelle déjà démontrée, les données spatiales peinent à trouver leur place au sein des administrations et des entreprises. En effet, il s’agit d’un univers technique complexe. Les données brutes sont massives, spécialisées, souvent difficiles à interpréter. Leur analyse requiert des expertises précises : traitement d’images satellitaires, science des données, modélisation atmosphérique…

Nous observons donc un gouffre entre l’accès de plus en plus facilité aux données d’observation de la Terre et la capacité à les utiliser en toute confiance en l’intégrant dans les chaînes de prise de décisions. Même si la majorité des données est ouverte et gratuite, cela ne suffit pas. Il faut des plates-formes, des services, des outils visuels pour les rendre intelligibles, avec des interfaces pensées pour le suivi d’une application de politique publique. Les élus, à titre d’exemple, n’ont pas vocation à manipuler des gigaoctets de données, ils ont besoin de visualisations simples, d’indicateurs synthétiques, de cartographies claires. L’expertise doit précéder pour interpréter les données et les rendre véritablement utiles pour les décideurs.

Combiner les données dans des outils clairs et pratiques

Pour déverrouiller ces usages, plusieurs leviers se développent. Il s’agit, entre autres, de croiser des données de natures différentes. Cette combinaison permet de fournir des informations fondées sur les données d’observation de la Terre directement exploitables, plus fiables, plus interprétables et mieux contextualisées au besoin de l’utilisateur.

Les données d’observation de la Terre changent la donne en offrant la capacité de voir notre planète autrement. L’observation spatiale ne résoudra pas d’elle-même la crise climatique mais, combinée à d’autres sources de données, elle apporte quelque chose d’essentiel : une vision objective, continue, indépendante et globale de l’état de la planète. Ces informations sont devenues indispensables aux collectivités qui doivent désormais anticiper, et non seulement réagir.

Les données d’observation de la Terre permettent de mesurer plus vite, comprendre plus finement et décider plus efficacement, dès lors que l’information qui en découle est accessible, lisible et traduite en indicateurs exploitables. Notre rôle au Cnes est de valoriser ces données pour leur donner du sens et en faire un levier d’action. Parmi les applications les plus prometteuses et stratégiques liées à l’adaptation au changement climatique dans les politiques publiques, il ressort que l’enjeu n’est pas seulement de mesurer, mais de mesurer plus vite et plus précisément, pour mieux anticiper.

Carine Saüt ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.