19.02.2026 à 17:02

Interdire les réseaux sociaux aux mineurs : un frein aux alternatives vertueuses ?

Texte intégral (2064 mots)

La proposition de loi visant à « protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux » sera bientôt examinée par le Sénat. Elle élude le cœur du problème : le modèle économique fondé sur la captation de l’attention. Sans s’attaquer à cette architecture, la régulation risque de manquer sa cible.

Loin de cibler les plateformes toxiques bien connues, la proposition de loi visant à « protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux » pourrait entraver l’émergence d’alternatives vertueuses pour nos écosystèmes d’information et de communication. Les sciences humaines et sociales ne sont pourtant pas avares de propositions systémiques plus constructives.

Des mois de débats stériles sans définition valable

Adopté par l’Assemblée nationale le 26 janvier 2026, le projet de loi visant à interdire les réseaux aux moins de quinze ans bénéficie d’une procédure accélérée à la demande du gouvernement. En accord avec la rapporteure Laure Miller, le gouvernement a fait voter un amendement qui gomme toute distinction entre des réseaux sociaux identifiés comme dangereux après avis de l’Arcom et les réseaux sociaux en général : tous sont désormais explicitement désignés comme « dangereux pour les moins de 15 ans ». De fait, le législateur n’apporte aucun élément pour définir ce qu’il propose d’interdire. Il faut se tourner vers le droit européen pour savoir de quoi il est question.

Selon le Digital Market Act (DMA) européen, un réseau social est un « service de plateforme essentiel […] permettant aux utilisateurs finaux de se connecter ainsi que de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils et, en particulier, au moyen de conversations en ligne (chats), de publications (posts), de vidéos et de recommandations ». Sur la base d’une telle définition, le projet de loi français rate sa cible et confond réseaux socionumériques et médias sociaux en ligne, pénalisant les réseaux sociaux qui méritent encore d’être désignés comme tels.

Or de tels réseaux ne manquent pas. Nous ne parlons pas seulement des substituts aux services de microblogging que sont Mastodon ou Bluesky. Les projets réellement alternatifs sont peu connus et balbutiants faute de moyens dans un espace dominé par les grandes plateformes toxiques des BigTech. Vous connaissez TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ou LinkedIn, mais sans doute pas Tournesol, Reconnexion, Qwice, Panodyssey ou encore needle.social. Ce dernier projet émane de la recherche publique en sciences humaines et sociales, développé au Centre de recherche sur les médiations (Crem) dans l’espoir de le mettre au service du secteur de la presse.

De longue date, l’impensé numérique traverse les discours médiatiques. Il consiste à présenter la technique comme une évidence au point de vider le débat public de tout questionnement politique ou velléité de résistance. Ainsi, en mettant l’accent sur des préoccupations tournées vers la santé des adolescents, le débat autour de l’interdiction des réseaux sociaux a contribué à détourner l’attention des enjeux démocratiques que soulève le modèle économique des plateformes dominantes.

Derrière l’urgence sanitaire, une urgence démocratique

Souvent résumé dans les médias à une opposition entre interdiction et éducation, le débat a fini par occulter le rôle prépondérant du modèle économique des plateformes pourtant identifié par l’Agence nationale de sécurité sanitaire. Là où réside un consensus scientifique, c’est bien pour condamner la responsabilité écrasante du modèle économique des Big Tech dans la dégradation de nos démocraties. C’est notamment le constat accablant du GIEC des écosystèmes d’information après avoir épluché près de 1 700 publications scientifiques :

« Les modèles économiques des grandes entreprises technologiques (Big Tech) incitent les enfants et les adultes connectés à autoriser l’extraction de données, qu’elles monétisent ensuite à des fins lucratives. Cette pratique facilite la diffusion virale de désinformation, de mésinformation et de discours de haine. »

Le modèle économique des grandes plateformes numériques constitue un facteur majeur de l’accélération de la désinformation et de la mésinformation. La propagation des contenus malicieux est amplifiée à partir de métriques (likes, commentaires, partages, temps passé, etc.) qui provoquent l’emballement, selon un processus favorable aux contenus qui provoquent le plus de réactions.

Une action systémique contre l’économie de l’attention est possible

Il ne viendrait pas à l’idée de nos parlementaires d’interdire de « boire dans un verre au café » sous prétexte que les « verres » peuvent contenir une boisson alcoolisée. C’est bien la vente d’alcool aux mineurs qui est interdite. Si l’interdiction peut être débattue, elle doit porter sur des produits dont la nocivité est avérée. Or, le produit toxique des BigTech ce sont les enchères publicitaires qui conditionnent toute l’architecture algorithmique de leurs réseaux sociaux. Dans une note du MIT de 2024, quelques mois avant de recevoir le Nobel d’économie, Daron Acemoglu et Simon Johnson ont ainsi appelé à l’urgence de taxer la publicité numérique. L’enjeu : casser cette économie toxique, contraindre les Big Tech à imaginer d’autres modèles d’affaires et réouvrir la possibilité d’innover au travers de plateformes différentes.

La régulation a également un rôle à jouer. On serait en droit d’attendre l’application des lois européennes existantes, telles que le Règlement sur les services numériques (DSA) qui impose notamment aux plateformes des obligations quant à la modération des contenus partagés sur les réseaux sociaux (facilitation des signalement et coopération avec des signaleurs de confiance, possibilités de contestation pour les utilisateurs, transparence des algorithmes, accès des autorités et des chercheurs aux données, obligations d’audits indépendants…). Ainsi, le 6 février 2026, la Commission européenne a conclu à titre préliminaire que TikTok enfreignait la législation sur les services numériques en raison de sa conception addictive au travers de fonctionnalités telles que le défilement infini, la lecture automatique, les notifications push et son système de recommandation hautement personnalisé.

On serait tenté d’exiger que l’industrie du numérique démontre l’innocuité de ses produits avant leur commercialisation, comme c’est le cas pour les médicaments, les jouets ou les véhicules. Pourtant, dans les industries médiatiques, c’est l’éditeur qui est responsable a posteriori devant la loi. Le problème des plateformes tient davantage au fait qu’elles sont considérées comme des hébergeurs, alors qu’elles effectuent bien une sélection éditoriale de ce qui doit être propagé ou invisibilisé via leurs algorithmes. Comme n’importe quel média, elles pourraient être tenues de demander une autorisation de publication dès lors que la diffusion des contenus sort du cercle privé. Si le droit des médias s’impose (comme le prévoit un amendement adopté en première lecture), un contenu répréhensible peut faire l’objet d’une action en justice engageant la responsabilité pénale du directeur de publication. Pour l’éviter, l’intérêt des plateformes consistera à mettre enfin en œuvre une modération a priori qui empêche la propagation des contenus litigieux.

Comment faire émerger des réseaux sociaux alternatifs et vertueux ?

Une architecture stratégique issue des ateliers de lutte contre les manipulations de l’information considère nos écosystèmes informationnels comme des biens communs dont dépend la résilience informationnelle de nos sociétés : au même titre que le climat ou la biodiversité, il convient d’en prendre soin. Les instruments existent, déjà identifiés pour agir face à d’autres enjeux écologiques : investissement dans la recherche publique, incitations fiscales et économiques sur le modèle des labels environnementaux, développement de l’économie sociale et solidaire.

La recherche en sciences sociales alerte depuis plusieurs années sur les dérives des plateformes des BigTech, mais inventer et expérimenter des dispositifs sociotechniques alternatifs nécessite un engagement au long cours et l’appui d’ingénieurs informatiques pérennes : toutes choses que ne permettent pas les financements sur projets. L’absence de moyens pour innover en matière d’infrastructures d’information et de communication soucieuses de l’intérêt général contraste cruellement avec les investissements dans une « course à l’IA" » qui fait peu de cas de l’intelligence collective.

Julien Falgas a reçu des financements du Ministère de la Culture (fond pour l'innovation dans le secteur de la presse), de l'Université de Lorraine et de la Région Grand-Est afin de cofonder la société Profluens à laquelle il apporte son concours scientifique. Profluens édite needle.social : une plateforme de partage et de découverte fondée sur l'intelligence collective.

Dominique Boullier ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

19.02.2026 à 16:58

Comment protester contre les néonazis ? Les leçons de l’histoire allemande

Texte intégral (2427 mots)

La mort de Quentin Deranque, le 14 février 2026 à Lyon, pose la question de la stratégie de certains groupes « antifa » qui choisissent de se confronter aux militants d’extrême droite. À cette occasion, nous republions un article de l’historienne Laurie Marhoefer, à la suite de la mort de Heather Heyer, militante pacifiste tuée par des néonazis à Charlottesville (États-Unis) en 2017.

Après le meurtre de Heather Heyer à Charlottesville, nombre de personnes se sont demandé ce qu’elles devraient faire si des nazis manifestent dans leur ville. Faut-il se mettre en danger dans des contre-manifestations ? Certains disent oui.

L’histoire nous montre que non. Croyez-moi : je suis une spécialiste des nazis. Nous avons une obligation éthique de nous opposer au fascisme et au racisme. Mais nous avons aussi une obligation éthique de le faire d’une manière qui n’aide pas les fascistes et les racistes plus qu’elle ne leur nuit.

L’histoire se répète

La manifestation de Charlottesville en 2017 semblait tout droit sortie d’un manuel nazi. Dans les années 1920, le parti nazi n’était qu’un parti politique parmi d’autres dans un système démocratique, se présentant pour obtenir des sièges au Parlement allemand. Pendant l’essentiel de cette période, il s’agissait d’un petit groupe marginal. En 1933, porté par une vague de soutien populaire, le parti nazi s’empara du pouvoir et instaura une dictature. La suite est bien connue.

C’est en 1927, alors qu’il se trouvait encore aux marges de la vie politique, que le parti nazi programma un rassemblement dans un lieu résolument hostile – le quartier berlinois de Wedding. Wedding était si ancré à gauche que le quartier portait le surnom de « Wedding rouge », le rouge étant la couleur du Parti communiste. Les nazis tenaient souvent leurs rassemblements précisément là où vivaient leurs ennemis, afin de les provoquer.

Les habitants de Wedding étaient déterminés à lutter contre le fascisme dans leur quartier. Le jour du rassemblement, des centaines de nazis descendirent sur Wedding. Des centaines de leurs opposants se présentèrent également, organisés par le Parti communiste local. Les antifascistes tentèrent de perturber le rassemblement en huant les orateurs. Des nervis nazis ripostèrent. Une bagarre massive éclata. Près de 100 personnes furent blessées.

J’imagine que les habitants de Wedding eurent le sentiment d’avoir gagné ce jour-là. Ils avaient courageusement envoyé un message : le fascisme n’était pas le bienvenu.

Mais les historiens estiment que des événements comme le rassemblement de Wedding ont aidé les nazis à construire une dictature. Certes, la bagarre leur a apporté une attention médiatique. Mais ce qui fut de loin le plus important, c’est la manière dont elle a alimenté une spirale croissante de violence de rue. Cette violence a considérablement servi les fascistes.

Les affrontements violents avec les antifascistes ont donné aux nazis l’occasion de se présenter comme les victimes d’une gauche agressive et hors-la-loi.

Cela a fonctionné. Nous savons aujourd’hui que de nombreux Allemands ont soutenu les fascistes parce qu’ils étaient terrorisés par la violence de gauche dans les rues. Les Allemands ouvraient leurs journaux du matin et y lisaient des récits d’affrontements comme celui de Wedding. Ils avaient l’impression qu’une guerre civile allait éclater dans leurs villes. Électeurs et responsables politiques de l’opposition finirent par croire que le gouvernement avait besoin de pouvoirs policiers spéciaux pour arrêter les gauchistes violents. La dictature devint désirable. Le fait que les nazis eux-mêmes attisaient la violence semblait ne pas compter.

L’une des étapes les plus importantes de l’accession d’Hitler au pouvoir dictatorial fut l’obtention de pouvoirs policiers d’urgence, qu’il affirmait nécessaires pour réprimer la violence de gauche.

La gauche encaisse le choc

Dans l’opinion publique, les accusations de désordre et de chaos dans les rues ont, en règle générale, tendance à se retourner contre la gauche, et non contre la droite.

C’était le cas en Allemagne dans les années 1920. Cela l’était même lorsque les opposants au fascisme agissaient en état de légitime défense ou tentaient d’utiliser des tactiques relativement modérées, comme les huées. C’est le cas aujourd’hui aux États-Unis, où même des rassemblements pacifiques contre la violence raciste sont qualifiés d’émeutes en devenir.

Aujourd’hui, des extrémistes de droite parcourent le pays en organisant des rassemblements semblables à celui de 1927 à Wedding. Selon l’organisation de défense des droits civiques Southern Poverty Law Center, ils choisissent des lieux où des antifascistes sont présents, comme les campus universitaires. Ils viennent en quête d’affrontements physiques. Puis eux et leurs alliés retournent la situation à leur avantage.

J’ai vu cela se produire sous mes yeux, à quelques pas de mon bureau sur le campus de l’Université de Washington. L’an dernier, un orateur d’extrême droite est venu. Il a été accueilli par une contre-manifestation. L’un de ses partisans a tiré sur un contre-manifestant. Sur scène, dans les instants qui ont suivi la fusillade, l’orateur d’extrême droite a affirmé que ses opposants avaient cherché à l’empêcher de parler « en tuant des gens ». Le fait que ce soit l’un des partisans de l’orateur – un extrémiste de droite et soutien de Trump – qui ait commis ce que les procureurs qualifient aujourd’hui d’acte de violence non provoqué et prémédité n’a jamais fait la une de l’actualité nationale.

Nous avons vu le même scénario se dérouler après Charlottesville. Le président Donald Trump a déclaré qu’il y avait eu de la violence « des deux côtés ». C’était une affirmation incroyable. Heather Heyer, une manifestante pacifique, ainsi que 19 autres personnes, ont été intentionnellement percutées par une voiture conduite par un néonazi. Trump a semblé présenter Charlottesville comme un nouvel exemple de ce qu’il a qualifié ailleurs de « violence dans nos rues et chaos dans nos communautés », incluant apparemment Black Lives Matter, qui est pourtant un mouvement non violent contre la violence. Il a attisé la peur. Trump a récemment déclaré que la police était trop entravée par le droit en vigueur.

Le président Trump a recommencé lors des manifestations largement pacifiques à Boston : il a qualifié les dizaines de milliers de personnes rassemblées pour protester contre le racisme et le nazisme d’« agitateurs anti-police », avant, dans un revirement caractéristique, de les féliciter.

Les déclarations du président Trump portent leurs fruits. Un sondage de CBS News a révélé qu’une majorité de républicains estimaient que sa description des responsables de la violence à Charlottesville était « exacte ».

Cette violence, et la rhétorique de l’administration à son sujet, sont des échos – faibles mais néanmoins inquiétants – d’un schéma bien documenté, d’une voie par laquelle les démocraties se transforment en dictatures.

Le rôle des « antifa »

Il existe une complication supplémentaire : l’antifa. Lorsque des nazis et des suprémacistes blancs manifestent, les antifa sont susceptibles d’être présents eux aussi.

« Antifa » est l’abréviation d’antifascistes, même si ce terme n’englobe nullement toutes les personnes opposées au fascisme. L’antifa est un mouvement relativement restreint de l’extrême gauche, lié à l’anarchisme. Il est apparu dans la scène punk européenne des années 1980 pour combattre le néonazisme.

L’antifa affirme que, puisque le nazisme et la suprématie blanche sont violents, il faut utiliser tous les moyens nécessaires pour les arrêter. Cela inclut des moyens physiques, comme ce qu’ils ont fait sur mon campus : former une foule pour bloquer l’accès à une salle où doit intervenir un orateur d’extrême droite.

Les tactiques de l’antifa se retournent souvent contre eux, tout comme celles de l’opposition communiste allemande au nazisme dans les années 1920. Les confrontations s’enveniment. L’opinion publique blâme fréquemment la gauche, quelles que soient les circonstances.

Que faire ?

Une solution : organiser un événement alternatif qui n’implique pas de proximité physique avec les extrémistes de droite. Le Southern Poverty Law Center a publié un guide utile. Parmi ses recommandations : si l’alt-right manifeste, « organisez une protestation joyeuse » bien à l’écart. Donnez la parole aux personnes qu’ils ont ciblées. Mais « aussi difficile que cela puisse être de résister à l’envie de crier sur les orateurs de l’alt-right, ne les affrontez pas ».

Cela ne signifie pas ignorer les nazis. Cela signifie leur tenir tête d’une manière qui évite tout bain de sang.

L’idéal pour laquelle Heather Heyer est morte sera mieux défendu en évitant la confrontation physique voulue par ceux qui l’ont assassinée.

Laurie Marhoefer ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

18.02.2026 à 17:04

Meurtre de Quentin Deranque : quels mécanismes conduisent à la violence politique ?

Texte intégral (1841 mots)

La mort le 14 février de Quentin Deranque, 23 ans, militant d’extrême droite battu à mort dans les rues de Lyon deux jours plus tôt, a donné lieu à l’interpellation de 11 militants « antifa », dont un collaborateur parlementaire de La France insoumise. Cet événement, qui suscite de houleux débats sur la responsabilité politique de LFI, interroge également les processus individuels et collectifs qui peuvent conduire à la radicalisation et à la violence politique.

Comment des gens a priori ordinaires en viennent-ils à commettre des violences en réunion politiquement motivées ? Le psychologue Fathali Moghaddam a proposé un modèle devenu classique, « l’escalier vers le terrorisme », qui s’applique assez bien à la violence politique en général. Selon son analyse, l’action politique violente est l’étape finale d’un long escalier qui s’élève et se rétrécit très progressivement.

Première marche : l’exposition sélective. On ne consulte plus que des sources d’information politiques qui renforcent ses perceptions négatives et des analyses partisanes d’enjeux politiques complexes. On cesse progressivement le contact avec des interlocuteurs nuancés, capables de défendre le point de vue adverse.

Deuxième marche : l’acquisition de visions hautement sélectives, aux accents parfois conspirationnistes, des questions politiques et sociétales. À l’extrême droite, par exemple, la peur du « grand remplacement » exagère considérablement l’ampleur des changements démographiques et leurs conséquences culturelles. A l’extrême gauche, on trouve des discours qui, s'ils ne sont pas nécessairement conspirationnistes, révèlent une représentation excessivement négative du capitalisme, focalisés sur ses contributions aux inégalités et sous-évaluant sa contribution au développement des libertés individuelles.

Troisième marche : la déshumanisation du camp adverse. Notamment via ce que Waytz, Young et Ginges appellent la « motive attribution asymmetry » : chaque camp est convaincu d’agir par amour des siens, mais attribue au camp d’en face une motivation de pure haine. Ce biais, observé par les auteurs au sein de populations israélienne, palestinienne et états-unienne (républicains et démocrates), rend le compromis beaucoup plus difficile. En fait, Moore-Berg et ses collègues ont montré au moyen d’études expérimentales que ces perceptions d’hostilité sont massivement exagérées : démocrates et républicains surestiment le degré auquel l’autre camp les déteste, et sous-estiment l’authenticité de leurs motivations morales – des erreurs de perception qui alimentent en retour l’hostilité réciproque.

Chaque marche de l’escalier de la radicalisation est gravie d’une manière qui est subjectivement insensible. On ne se réveille pas un matin radical : l’embrigadement est progressif. Par ailleurs, les études ethnographiques suggèrent que les militants restent convaincus, à chaque étape, d’avoir la morale et la vérité de leur côté.

La radicalisation n’est ainsi pas la plupart du temps le reflet d’une pathologie psychiatrique. Elle est plutôt une version poussée à l’extrême de traits moraux et cognitifs ordinaires : l’indignation face à l’injustice, la pensée tribale « nous » contre « eux », la solidarité envers son groupe, l’hypersensibilité à la menace sociale, le désir de protéger un mode de vie qui nous est cher, la délégitimation de ceux qui sont en désaccord avec soi politiquement, etc.

Soulignons également l’importance des motivations sociales satisfaites par le groupe : le groupe radical offre appartenance, fierté identitaire, impressions d’utilité.

Et le jour J du passage à l’action violente, la dynamique de groupe fait le reste. Il y a un enjeu de statut auprès des camarades à montrer qu’on est prêt à passer à l’acte, et le fait de recevoir des coups active des instincts fondamentaux de défense par la violence.

L’extrême droite commet plus de violences que l’extrême gauche

La recherche montre que de nombreux mécanismes sont communs à la radicalité violente de gauche et de droite, même si les contenus de croyances diffèrent considérablement.

Il est également important de rappeler une importante asymétrie. La base de données de Sommier, Crettiez et Audigier (2021) recense environ 6 000 épisodes de violence politique sur la période 1986-2021 et établit que parmi les morts des violences idéologiques, neuf sur dix sont victimes de l’extrême droite. La violence d’extrême droite est aussi plutôt dirigée contre des personnes, celle d’extrême gauche plutôt contre des biens.

Ces chiffres rappellent que la violence politique tue des deux côtés, mais pas dans les mêmes proportions.

Déradicaliser : le contact comme antidote ?

Comment déradicaliser les militants les plus extrêmes ? Une difficulté tient à ce que chaque camp refuse de concéder que des membres de son propre camp sont allés trop loin (le faire apparaît comme une « trahison »). Chaque camp est convaincu que sa propre violence n’est que la réaction légitime à celle de l’autre.

Une autre barrière réside dans la difficulté de l’accès aux militants radicaux : eux ne voient généralement pas leur vision du monde et leur engagement comme antisociaux, antidémocratiques ou assis sur des certitudes excessives.

Pourtant, la recherche offre des pistes, testées en général sur des partisans ordinaires, non violents. La méta-analyse de Pettigrew et Tropp (2006), portant sur plus de 500 études, montre que le contact intergroupe – passer un moment en face-à-face avec un membre de l’exogroupe, s’engager dans des activités communes – réduit les préjugés haineux de manière robuste. Landry et ses collègues (2021) ont montré que simplement informer les gens que l’autre camp ne les déteste pas autant qu’ils le croient par de courts messages réduit la déshumanisation.

Les maîtres-mots sont la rencontre et la reprise de contact avec la réalité : corriger les perceptions déformées sur ce que pensent vraiment les adversaires, pour les réhumaniser et réduire la défiance.

Mais les individus les plus radicalisés sont typiquement très difficiles à atteindre : confiance très basse dans les institutions publiques, dans les chercheurs, déshumanisation totale des « ennemis ». Ils sont souvent convaincus que « sur eux, ça ne marchera pas », ou se montrent rétifs à toute remise en question de leur vision du monde.

En amont, à un niveau sociétal, il importe de refuser toute glorification de la violence politique afin de réduire les incitations statutaires à la commettre – comme on recommande de limiter la publicisation des auteurs d’attentats pour diminuer l’effet de prestige.

En aval, il faut enseigner systématiquement les techniques de la désescalade, comme le refus de répondre aux provocations par la violence. L’histoire du mouvement des droits civiques américains montre que la non-violence est non seulement moralement supérieure, mais aussi stratégiquement plus efficace. Notamment parce qu’elle donne un plus grand « crédit moral » aux mouvements sociaux auprès de ceux qui n’en sont pas déjà les partisans (voire les travaux de Chenoweth et al. sur les bienfaits de la non-violence sur le long cours).

À la limite, puisque c’est chez les jeunes (hommes) qu’ils sont les moins rares, les mécanismes de la radicalisation pourraient être enseignés dès le lycée et le collège, comme on commence à le faire avec la désinformation.

Cet article a été écrit en collaboration avec Peter Barrett, expert de la polarisation politique, intervenant à l'Essec et à l'Université de Cergy.

Antoine Marie ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

17.02.2026 à 17:07

Les fusions de communes tiennent-elles leurs promesses ?

Texte intégral (2403 mots)

Les 15 et 22 mars prochains, les Français voteront pour élire leurs conseils municipaux. Certains d’entre eux voteront dans des « communes nouvelles », créées par fusion de plusieurs communes. Dix ans après les premières vagues importantes de regroupements, le recul est suffisant pour proposer un premier bilan de cette politique.

L’idée (discutable) selon laquelle il serait nécessaire de réduire le nombre de communes françaises est ancienne et répétée par plusieurs acteurs : le gouvernement vient d’ailleurs d’accélérer l’examen d’un projet de loi sur ce sujet.

Plusieurs mesures ont été prises ces dernières années pour encourager les communes à se regrouper. Ainsi, le statut de « commune nouvelle » a été créé en 2010, et amendé à plusieurs reprises : il permet le regroupement – certains acteurs répugnent à parler de « fusions » – de plusieurs communes au sein d’une nouvelle entité. Celle-ci détient alors toutes les compétences communales mais a la possibilité de maintenir en son sein une existence légale (bien que largement symbolique) pour les anciennes communes, devenant « communes déléguées ». Des incitations fiscales ont également été instituées depuis 2014.

Aujourd’hui, on compte 844 communes nouvelles, rassemblant 2 724 communes historiques et près de 3 millions d’habitants. Alors que les communes nouvelles créées en 2015 (année de la première vague importante de fusions) ont passé leur première décennie et à l’approche des élections municipales de mars 2026, il est opportun de faire un point d’étape sur ce phénomène, entre autres car il fait l’objet d’un certain nombre d’idées reçues.

Idée reçue n°1 : « Les communes qui fusionnent sont les toutes petites communes rurales »

Verdict : Plutôt faux

La politique de réduction du nombre de communes en France s’appuie sur l’idée qu’il y aurait trop de communes de toute petite taille. Il est vrai que les communes françaises sont moins peuplées que les entités comparables dans d’autres pays, et qu’elles sont plus nombreuses.

Cependant, le raisonnement selon lequel il faudrait réduire le nombre de communes pour que, en fusionnant, elles arrivent à rassembler chacune une « masse critique » en termes de population est pour le moins débattu. Les différentes études portant sur une éventuelle « taille optimale » ont bien du mal à l’identifier : il n’existe pas de seuil démographique au-delà duquel une commune serait plus efficace qu’en dessous.

En partant néanmoins du principe, débattu donc, que les toutes petites communes poseraient problème pour l’efficacité de l’action publique, les fusions permettent-elles de résoudre cette difficulté ? Globalement, non.

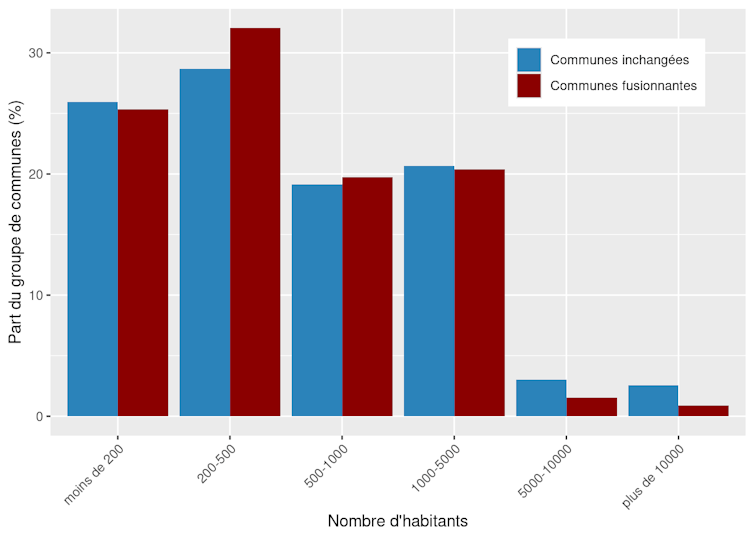

Les toutes petites communes (moins de 200 habitants) sont plutôt sous-représentées dans les communes fusionnantes par rapport à la proportion qu’elles représentent dans l’ensemble des communes françaises. Les communes qui fusionnent ont en effet une population médiane (404 habitants) proche de celle des autres communes (426 habitants).

Au final, la proportion de communes de moins de 200 habitants est passée, depuis 2012, de 25,9 % à 25,4 %. Si l’objectif premier de la politique des communes nouvelles était de réduire drastiquement le nombre de très petites communes, on peut dire selon l’adage que, faute d’être un échec, « ça n’a pas marché ».

Les très petites communes ne sont pas surreprésentées parmi les communes fusionnantes

Les communes fusionnantes ne sont pas non plus systématiquement rurales. Ainsi, 6,7 % des communes fusionnantes sont dans une agglomération. Cela paraît peu, mais sur l’ensemble des communes françaises les communes situées en agglomération ne représentent que 12,7 %. Les communes nouvelles sont donc un peu plus fréquentes dans les espaces éloignés des pôles urbains, sans toutefois y être limitées.

Idée reçue n°2 : « Les fusions communales permettent de mettre en cohérence les territoires vécus et les territoires administratifs »

Verdict : C’est plus compliqué

François Baroin, qui clôturait en 2017 en tant que président de l’Association des maires de France (AMF) la 3ᵉ rencontre des communes nouvelles, considérait que « ce sont les bassins de vie qui ont créé les conditions de l’avancement de la coopération entre les communes », faisant sans doute référence à l’idée d’un espace au sein duquel les individus se déplacent pour leur travail, leurs loisirs et leurs achats.

Or, les communes nouvelles ne se créent que partiellement en cohérence avec les territoires vécus. Si on s’intéresse aux communes fusionnantes qui appartenaient à une aire urbaine en 2014 (avant la très grande majorité des fusions), 35 % d’entre elles ont fusionné avec d’autres communes n’appartenant pas à la même aire urbaine. Si on s’intéresse spécifiquement aux déplacements domicile-travail, dans 72 % des cas le principal flux sortant de la commune fusionnante ne va pas vers une commune avec laquelle elle fusionne, mais vers une commune tierce. Il y a donc bien persistance d’une différence entre le maillage administratif et les territoires pratiqués et vécus par les habitants.

Idée reçue n°3 : « Les fusions communales permettent de faire des économies d’échelle »

Verdict : Plutôt faux

Des acteurs comme l’AMF mettent en avant l’idée que les fusions permettraient presque automatiquement de réaliser des économies d’échelle, c’est-à-dire de mutualiser des coûts pour faire baisser les dépenses totales. Or, une étude des évolutions budgétaires entre 2011 et 2022 contredit ce présupposé. Ces résultats se retrouvent également dans une étude portant sur les communes créées en 2016, 2017 et 2019. On n’observe pas une diminution des dépenses : bien au contraire, en général celles-ci augmentent nettement dans les années suivant la fusion.

Par exemple, si on regarde spécifiquement l’évolution entre 2011 et 2022 des charges de fonctionnement des communes (c’est-à-dire leurs dépenses hors investissement), le groupe des communes fusionnantes a connu une augmentation plus importante (+31 %) que le groupe des autres communes françaises (+28 %).

Un processus mené par le haut, qui semble favoriser l’abstention

Deux derniers points peuvent être relevés.

Tout d’abord, le passage en commune nouvelle est décidé par les conseils municipaux des communes fusionnantes, qui n’ont pas l’obligation de consulter la population. Fréquemment, les élus ne lui laissent d’ailleurs qu’une place limitée dans la construction des décisions, soit par crainte d’ouvrir une « boîte de Pandore » démocratique poussant à la remise en question systématique des décisions prises, soit par méfiance envers les décisions des populations, perçues comme peu éclairées. Un maire interrogé dans le cadre de mes travaux affirmait ainsi en 2016 : « Les gens vont voter pour quelque chose, mais ils ne savent pas forcément tout à fait les tenants et les aboutissants. Donc […] à mon avis, ce n’est pas la bonne solution. »

Par exemple, concernant le nom de la nouvelle commune, il est fréquent que les administrés soient invités à en proposer, voire à voter pour celui qu’ils préfèrent. En revanche, ce sont les élus qui vont conserver la main sur la décision finale ou sur les modalités de choix (par exemple en décidant des noms qui seront soumis à la consultation), permettant, in fine, d’orienter le vote. Cela pose la question de la place réelle laissée aux populations dans ces formes de participation ou de consultation.

Enfin, on observe aussi une montée de l’abstention dans les communes nouvelles. Ainsi, entre 2014 et 2020, la participation aux élections municipales a diminué de manière bien plus importante dans les communes nouvelles que dans les communes inchangées : le pourcentage de votants par rapport au nombre d’inscrits a baissé de 21 % dans les communes nouvelles entre 2014 et 2020, contre une baisse de 15 % pour les communes inchangées. Certes, la diminution généralisée de la participation s’explique par le contexte pandémique. Mais celui-ci n’a, a priori, pas touché différemment les communes nouvelles, quelle que soit leur taille.

Chaque élément présenté ici ne peut, à lui seul, délégitimer les communes nouvelles. Il est évident que certains projets de fusion font sens et remplissent les objectifs qu’ils se sont fixés, comme la mutualisation de structures ou de personnels, la montée en compétence des équipes communales ou l’aboutissement de décennies de collaborations concernant des services aux populations ou des équipements. Mesurer ces effets bénéfiques est d’ailleurs complexe, et mériterait des analyses encore à conduire.

Il serait toutefois souhaitable que les réflexions sur les communes nouvelles prennent en compte toutes les données en jeu, sans idées préconçues, et que les décisions de regroupement soient prises sur des bases saines. Les fusions sont parfois comparées à des mariages, or ce n’est pas parce qu’on peut observer des couples heureux que tout le monde doit se marier, a fortiori avec n’importe qui !

Il faut en tout cas appeler à ce que les prochaines semaines de campagne à l’échelon municipal, outre les questions programmatiques et partisanes qui ne manqueront pas, soient aussi l’occasion de débattre de ces enjeux liés aux communes nouvelles pour que, dans les communes qui ont fusionné comme dans celles qui pourraient l’envisager, le débat démocratique soit nourri et éclairé.

Gabriel Bideau ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

16.02.2026 à 16:59

Peut-on décentraliser sans repenser la carte communale ?

Texte intégral (2178 mots)

La France compte un peu moins de 35 000 communes, auxquelles la décentralisation a transféré de nombreuses compétences. Cet émiettement communal est un impensé des réformes territoriales, à rebours des trajectoires européennes. En évitant de trancher la question de la carte communale, la décentralisation n’a-t-elle pas atteint ses propres limites ?

La décentralisation fait débat autour de deux questions. La première porte sur la clarification des rôles des différents échelons de collectivités. La seconde porte sur un approfondissement de la décentralisation – soit plus de transferts de compétences de l’État en direction des élus locaux. Les projets annoncés par le gouvernement Lecornu s’inscrivent dans cette perspective en promettant des transferts significatifs en matière de logement et pour quelques secteurs de l’action sociale. Mais peut-on encore décentraliser sans questionner la capacité des collectivités à gérer de nouvelles responsabilités ?

La France, hyperdécentralisée ?

Cet affichage ignore une réalité fondamentale : la France est sans doute l’un des pays au monde les plus décentralisés. On entend par là qu’elle est un des seuls pays à avoir fait le choix de décentraliser principalement vers le niveau le plus bas et le plus nombreux (la commune – on en dénombrait 34 875 au 1er janvier 2025) et non vers les échelons intermédiaires (régions ou départements).

Rappelons qu’aujourd’hui la commune est le seul niveau territorial à disposer d’une clause générale de compétence qui en fait un véritable « État en modèle réduit ». Le maire y représente l’État, incarne le pouvoir exécutif, préside l’assemblée « législative » locale (le conseil municipal) et dispose d’une capacité d’action généraliste.

Comment alors prétendre à l’efficacité, lorsqu’on confie les rênes de l’action publique à 35 000 micro-États ? Plus des deux tiers des communes françaises ont moins de 1 000 habitants, et disposent d’un budget annuel inférieur à un million d’euros. Ces milliers de communes sont incapables de produire de l’action publique à hauteur des enjeux. Ce phénomène redouble par l’obligation des échelons intermédiaires à prendre acte de cet émiettement en procédant au saupoudrage de leurs propres moyens.

Dans la plupart des autres pays européens, la décentralisation a été accompagnée par une refonte de la carte des communes afin d’en réduire le nombre et d’en augmenter la taille moyenne. La France n’a pas fait ce choix, mis en œuvre ailleurs dans les années 1960 et 1970 : on a décentralisé à périmètre constant (les communes, les départements et les régions).

Cette sanctuarisation de l’émiettement communal ne peut se comprendre qu’en regard de l’histoire longue de la France et du poids de l’État. Pour que ce dernier soit accepté par la population, il fallait préserver un équivalent local, les 36 000 communes issues des paroisses médiévales.

Ainsi s’est installée, depuis la IIIe République, une forme d’équilibre entre un pouvoir national fort et un pouvoir local du même type. Toutefois, pour garantir la pérennité du modèle jacobin français, il fallait que ces communes soient fortes localement, mais « dépendantes » de l’État, donc nombreuses et morcelées. Cela constituait en outre un message à la France rurale tout en limitant le pouvoir des villes.

On comprend dès lors que la décentralisation à la française constitue un gouffre financier, décrié pour sa faible efficacité. Mais le coût de la décentralisation tient-il aux doublons entre échelons, comme on l’entend le plus souvent, ou à cet émiettement ?

L’intercommunalité : une réponse à l’émiettement communal ?

On nous rétorquera que dès les années soixante, le législateur français a tenté d’adopter une voie spécifique pour rendre gérable le niveau local sans pour autant toucher à la carte des communes.

Il s’agit de la création des intercommunalités (communautés urbaines en 1966 puis communautés de communes et d’agglomération en 1999). Ce modèle original a pour le coup inspiré certains de nos voisins européens (Autriche, Finlande ou Italie par exemple).

L’intercommunalité repose sur deux principes : d’une part, l’élection indirecte des conseillers communautaires au second degré, au travers de leur fléchage au sein de chaque conseil municipal. D’autre part, la dissociation tendancielle entre l’instance politique qui demeure la commune et la mise en œuvre des politiques publiques, qui repose sur l’intercommunalité, et monte progressivement en puissance au travers du transfert de compétences. Cet agencement, certes un peu complexe, ajoutant une couche au millefeuille, a offert pendant une vingtaine d’années une perspective crédible de modernisation de l’organisation territoriale française, contournant prudemment la refonte de la carte communale. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.

En 2015, la loi Notre a eu pour ambition de parachever ce processus. Est d’abord adopté le principe d’une couverture exhaustive du territoire national par des établissements de coopération intercommunale, rendant cette dynamique, jusqu’alors volontaire, obligatoire. Cette loi incite ensuite fortement au regroupement de ces intercommunalités afin de tendre vers un seuil de viabilité estimé à 10 000 habitants. On a ainsi réduit le nombre d’intercommunalités de moitié entre 2009 et 2025 (de 2 601 à 1 254), chacune de ces intercommunalités regroupant en moyenne 28 communes, ce nombre pouvant atteindre 158 pour la plus grande intercommunalité française, celle du Pays basque.

Une modernisation à l’arrêt ?

Ce parachèvement a d’une certaine manière cassé la dynamique intercommunale et conduit à remettre en question cette modernisation.

Les intercommunalités, systématisées et agrandies, font maintenant l’objet d’un procès en éloignement et perte de responsabilité de la part des maires. Bien qu’ils constituent eux-mêmes l’exécutif de ces intercommunalités, ils en décrient la gouvernance et le mode de prise de décision collective : chaque commune, quelle que soit sa taille, disposant a minima d’un siège, le processus décisionnel apparaît à la fois lointain et faiblement stratégique. Lorsqu’il faut décider à plusieurs dizaines de maires, la logique de saupoudrage tend à prévaloir. Le transfert de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (Gemapi) cristallise ce procès depuis dix ans. Là où les communes organisaient la gestion de l’eau et de l’assainissement selon des coopérations « à la carte », la loi les oblige à tout gérer au sein de ces grandes intercommunalités.

Plus largement, la crise des gilets jaunes (2018) est apparue révélatrice d’une demande de proximité de la part de la population qui va à l’encontre de la montée en puissance des intercommunalités. Celle-ci marque donc aujourd’hui un coup d’arrêt. Cela s’exprime à la fois au niveau national, où la position « communaliste » progresse parmi les groupes politiques, entre communistes, insoumis et extrême droite. Le président de la République lui-même prône le retour au binôme historique maire/préfet de la IIIe République. Seuls les socialistes, le centre et la droite modérée défendent encore du bout des lèvres la perspective intercommunale. De la même manière, au niveau local, les intercommunalités se heurtent à ce repli communaliste et voient leur montée en puissance contrée par la résistance des élus municipaux.

C’est donc la voie retenue en France, depuis un demi-siècle, pour moderniser le pouvoir local qui paraît aujourd’hui compromise. Si un retour en arrière n’est pas envisageable, la perspective implicite des modernisateurs, c’est-à-dire l’absorption progressive des communes dans les intercommunalités n’est plus à l’ordre du jour. On en veut pour preuve la disparition de l’agenda politique de l’hypothèse d’une élection intercommunale au suffrage universel direct, pourtant indiquée dans la loi en 2014.

Le repli communaliste : à quelles conditions ?

Ne pourrait-on pas alors imaginer une voie intermédiaire entre « l’intercommunalisation » et la refonte de la carte communale, en visant la réduction de l’écart démographique et politique entre ces deux échelons ? On fait ici référence à l’expérience d’un territoire de l’ouest de la France, les Mauges, dans le Maine-et-Loire où 64 communes (dont une vingtaine de moins de 1 000 habitants) ont – de façon volontaire – fusionné en six communes nouvelles, toutes de taille supérieure à 10 000 habitants, constituant elles-mêmes une communauté d’agglomération de 120 000 habitants. Cette configuration présente trois intérêts : elle rapproche les deux niveaux ; elle accroît la gouvernabilité de l’intercommunalité (décider à six maires) ; elle garantit, grâce à leur taille, la capacité à agir des communes nouvelles, tout en maintenant une certaine proximité.

En incitant vigoureusement au regroupement des petites communes (par exemple, inférieures à moins de 1 000 habitants), il serait à la fois possible de redonner du sens à ce niveau de proximité plébiscité par les Français, tout en relançant l’échelon intercommunal, seul à même d’agir efficacement sur les questions de mobilité, d’environnement ou de développement économique.

Clarification de la spécialisation des compétences entre échelons et décentralisation privilégiant une myriade de communes : les deux principes retenus en France depuis un demi-siècle ont-ils encore du sens ? N’est-il pas temps d’en tirer les leçons, comparativement aux autres choix opérés en Europe ? Pourra-t-on longtemps encore faire l’économie d’un choix clair, d’une forme de hiérarchisation autour des régions et, simultanément, d’une refonte de la carte communale ?

Daniel Behar ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.