05.12.2025 à 13:08

L’intelligence collective : cette symphonie invisible des grandes équipes de football

Texte intégral (1773 mots)

Pourquoi certaines équipes de football semblent-elles réciter une partition savamment orchestrée, « jouant en harmonie » et enchaînant les actions fluides comme si chaque joueur lisait dans les pensées des autres ? Et pourquoi d’autres, pourtant remplies de stars, donnent parfois l’impression de ne jamais réussir à se connecter ou à se comprendre ? Derrière ces scènes familières pour tout amateur du ballon rond se cache un concept clé : l’intelligence collective.

Alors que le football est aujourd’hui un phénomène culturel mondial, il n’est pas seulement un sport promouvant les talents individuels, mais une véritable aventure cognitive collective pour les joueurs. Concrètement, la cognition décrit l’ensemble des mécanismes nous permettant de produire des pensées et des comportements. Elle englobe notamment la perception, la mémoire, le langage, l’apprentissage, le raisonnement, la résolution de problème ou encore la prise de décision. Une équipe de football est un système cognitif complexe, dont peut émerger une forme d’intelligence collective. Un postulat illustré par le documentaire réalisé en 2006 par Jean-Christophe Ribot.

L’intelligence collective reflète la capacité d’un collectif à produire une performance supérieure à la somme des performances individuelles, à trouver des solutions à des problèmes que les individus ne pourraient résoudre seuls, que ces problèmes soient connus ou inédits. Elle permet au collectif d’être plus fiable (stabilité et régularité des performances dans le temps), plus flexible (il peut faire face à davantage de situations ou à des problèmes plus variés) et plus fort (de meilleures performances absolues). Selon la thèse avancée par Joseph Henrich, la formidable intelligence collective des êtres humains est le fruit de nos compétences culturelles. Seulement, elle n’est pas la propriété exclusive de notre espèce.

L’intelligence collective, un phénomène universel

Pour Émile Servan-Schreiber, l’intelligence collective peut concerner tout groupe, dès lors qu’il est constitué d’entités capables de traiter de l’information et d’interagir entre elles.

Il est important de préciser qu’une telle conception suppose que la conscience de ses actions n’est pas indispensable. Ainsi, l’intelligence collective ne se limite pas à l’être humain : elle est un phénomène universel que l’on observe partout dans la nature. On la retrouve chez de nombreuses espèces animales, voire végétales. Même certains microorganismes « rudimentaires » (le blob ou l’amibe Dictyostelium, par exemple) sont capables de comportements fascinants, mais surtout collectivement intelligents.

Au sein de cette grande variété, Jean-François Noubel différencie plusieurs types d’intelligence collective. La plus parlante est probablement l’intelligence collective « en essaim ». Aussi appelée swarm intelligence, elle est présente chez les insectes sociaux (fourmis, abeilles, termites), ainsi que dans les bancs de poissons et les nuées d’oiseaux. Un nombre important d’individus agit sans plan préétabli, sans que chaque membre ait une vision complète de la situation et sans chef pour coordonner le tout. Leurs interactions reposent alors sur des règles très simples, produisant des comportements collectifs complexes.

Mais celle qui nous intéresse en premier lieu est l’intelligence collective « originelle », présente dans les petits groupes (jusqu’à une dizaine d’individus). Elle nécessite une proximité spatiale et s’appuie généralement sur un objet/lien symbolique ou matériel : la proie dans les meutes de loups en chasse, la mélodie dans un groupe de musique, le ballon dans une équipe de football.

Les multiples facettes de l’intelligence collective

À l’échelle collective comme individuelle, l’intelligence présente de multiples facettes. Elle décrit diverses capacités émergeant des interactions de groupe, produisant des comportements extrêmement variés, qui dépendent à la fois des caractéristiques du collectif (taille, types et fréquence d’interaction, diversités, expérience commune, etc.) et de l’environnement dans lequel il agit. James Surowiecki, auteur de la Sagesse des foules (2008), distingue trois catégories de problèmes que les collectifs peuvent résoudre.

Premièrement, des problèmes de cognition, consistant à estimer, prédire ou identifier une valeur objective. Par exemple : deviner le poids d’un objet, prévoir un résultat électoral, localiser quelque chose.

Deuxièmement, des problèmes de coordination, pour lesquels les membres du collectif doivent adapter leurs actions sans chef pour commander. Nous en faisons régulièrement l’expérience en conduisant une voiture, en circulant à vélo ou en sortant d’une salle de concert.

Enfin, des problèmes de coopération, impliquant des individus dont les intérêts individuels peuvent diverger de ceux du collectif. Il s’agit alors de mettre son action au service du bien commun, à l’instar d’une campagne de vaccination ou des gestes de tri sélectif.

Dans notre thèse, nous avons cherché à démontrer que, pour les équipes de football, l’intelligence collective prend une dimension particulièrement originale, mêlant prise de décision, coordination des mouvements et anticipation des actions.

Une projection collective dans le temps

Imaginez pouvoir vous projeter dans un futur plus ou moins proche, pouvoir deviner ce qui va se produire sous vos yeux. Cette capacité, que l’on nomme anticipation, est déterminante au football. En effet, les joueurs doivent constamment interpréter les actions de leurs adversaires et partenaires pour agir en conséquence. Collectivement, comprendre et deviner ce qui va advenir donne un avantage déterminant aux équipes qui s’adaptent dans l’instant, sans recourir à une communication verbale.

L’exemple des marchés prédictifs montre que les foules sont particulièrement habiles dans l’exercice de prédire certains événements. En agrégeant des informations et des pensées dispersées, cette forme de « pari collectif » peut produire des résultats dépassant les performances d’experts isolés.

Un tel phénomène repose en partie sur la diversité cognitive, autrement dit la combinaison de multiples façons de voir le monde, d’interpréter les choses. C’est l’idée du « théorème de la diversité » formulé par le sociologue américain Scott E. Page : un groupe cognitivement diversifié obtient souvent de meilleurs résultats qu’un groupe composé uniquement d’individus très compétents mais homogènes dans leur façon de penser. Or, qu’en est-il pour les petits groupes qui ne pourraient pas s’appuyer sur le nombre ?

L’étude que nous avons menée sur les équipes de football a montré que, pour des groupes de taille identique, l’expertise individuelle restait un facteur déterminant. En clair, une équipe de débutants est moins performante dans l’anticipation du jeu qu’une équipe d’experts, même si elle dispose d’une certaine diversité cognitive. En parallèle, nous avons observé qu’à expertise moyenne équivalente, une dose de diversité cognitive était bénéfique.

Concrètement, les équipes composées d’une minorité de joueurs « pensant différemment » étaient plus performantes pour deviner collectivement ce qui allait se produire dans un futur immédiat. Sans se concerter, ces dernières prédisaient avec réussite environ deux fois sur trois, ce qui leur conférerait un avantage indéniable sur le terrain.

Un atout dans les situations « critiques »

Compétences individuelles et diversité cognitive semblent bien liées à l’intelligence collective, y compris dans des groupes de petites tailles, confrontés à des situations « critiques ».

Au-delà du plaisir du sport, anticiper collectivement pour agir dans l’urgence est le quotidien de nombreux professionnels : pompiers, urgentistes, militaires. Comprendre les ressorts de leurs interactions, et des facteurs les rendant plus performants est alors déterminant. À ce titre, d’autres études ont souligné l’importance des compétences sociales, comme l’écoute ou la capacité à lire dans les yeux. Autant de pistes à creuser pour former à l’intelligence collective demain.

Cet article est publié dans le cadre de la Fête de la science (qui a lieu du 3 au 13 octobre 2025), dont The Conversation France est partenaire. Cette nouvelle édition porte sur la thématique « Intelligence(s) ». Retrouvez tous les événements de votre région sur le site Fetedelascience.fr.

Yoann Drolez ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

04.12.2025 à 14:52

Fabriquer du cartilage humain… à partir de pommes

Texte intégral (1403 mots)

Certaines pathologies induisent une perte de tissus comme du cartilage. Il y a donc un réel besoin de greffons. Et si la solution était de cultiver ce cartilage en laboratoire, à partir des propres cellules du patient (et en se servant de pommes) ?

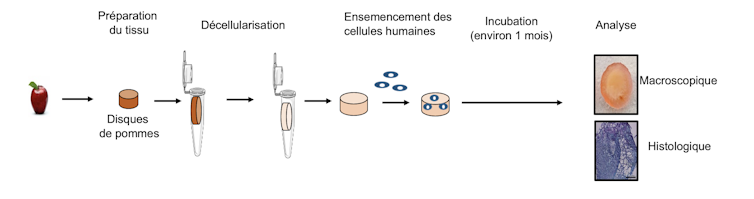

Le laboratoire Bioconnect de l’Université de Caen Normandie, que je dirige avec le Pr Catherine Baugé, vient de publier un article dans la revue de référence Journal of Biological Engineering. Dans cette étude, nous avons utilisé des pommes décellularisées comme biomatériau, combinées avec des cellules souches humaines pour reconstruire du cartilage in vitro (c’est-à-dire dans des boîtes de culture).

Cette approche de confection de tissus fait partie d’une discipline appelée l’ingénierie tissulaire. Elle vise à reconstruire des tissus humains en laboratoire dans le but de les utiliser comme des greffons pour combler des pertes tissulaires.

Cela consiste à implanter des cellules du patient dans des biomatériaux et à incuber l’ensemble dans des conditions adéquates pour former les tissus désirés, tels que l’os, le muscle ou le cartilage par exemple.

De nombreuses pathologies ou traumatismes induisent une altération ou perte des tissus nécessitant une reconstruction. Cela concerne des maladies dégénératives, dans lesquelles les tissus finissent par disparaître (arthrose pour la cartilage, ostéoporose pour l’os par exemple). Il y a donc un besoin important de greffons. Cependant, obtenir des tissus sains implantables est un véritable challenge pour les chirurgiens, devant la rareté ou la compatibilité des donneurs.

Afin de s’en affranchir, l’ingénierie tissulaire se révèle être une stratégie efficace. De plus, lorsque c’est possible, les propres cellules du patient sont ensemencées sur le biomatériau pour reconstruire le tissu endommagé, ce qui évite les risques de rejet immunologique.

La pomme est un excellent échafaudage

Si les chercheurs sont capables de multiplier facilement des cellules en laboratoire dans des boîtes de culture, elles ne s’organisent pas spontanément pour former des tissus et il est nécessaire de les combiner à des biomatériaux. Ces derniers sont utilisés pour jouer le rôle de support et d’échafaudage aux cellules, afin de leur permettre de former un tissu sous forme de volume et, ainsi, faciliter la reconstruction tissulaire.

Il est notamment possible d’utiliser directement des tissus ou organes humains après les avoir « décellularisés », c’est-à-dire débarrassés de leurs cellules. La structure résultante peut alors être ensemencée avec d’autres cellules, généralement saines. Cette stratégie a cependant une limite importante puisqu’il faut disposer de suffisamment de tissus au départ. Depuis une dizaine d’années, des tissus végétaux décellularisés peuvent servir de support pour la reconstruction.

Plusieurs approches ont déjà été réalisées dans notre laboratoire ainsi que d’autres, avec plusieurs types de biomatériaux, mais ici, c’est une première mondiale de reconstruction de cartilage avec un support végétal.

L’idée a émergé il y a quelques années, à la suite de la parution d’un article scientifique d’une équipe canadienne qui a montré que la pomme décellularisée était compatible avec la culture de cellules de mammifères. Aussitôt, nous avons pensé à l’appliquer pour construire du cartilage dont nous sommes spécialistes. Il y a plusieurs avantages à l’utilisation de tels supports issus du règne végétal : disponibilité quasi illimitée, prix très faible, biocompatibilité déjà validée in vivo, possibilité de sculpter le matériau à volonté pour épouser la forme du tissu désiré.

De multiples idées d’applications

Il s’agit là d’un premier pas dans l’utilisation des tissus provenant des plantes pour la reconstruction de tissus humains, même si cela doit être validé par des expériences supplémentaires, d’abord précliniques sur l’animal puis cliniques sur l’humain, pour évaluer le comportement de ces tissus sur le long terme et le bénéfice pour les patients. Les applications pourraient être nombreuses : réparation du cartilage articulaire (après microtraumatismes ou arthrose), reconstruction du cartilage nasal (après un traumatisme, un cancer), ou même auriculaire.

Ainsi, notre étude représente une ouverture importante dans le domaine de l’ingénierie tissulaire pour confectionner des greffons pour la chirurgie reconstructrice, mais également pour limiter le recours aux animaux d’expérimentation. En effet, les tissus ainsi construits en laboratoire peuvent aussi avantageusement être employés pour modéliser plus efficacement les maladies in vitro et tester des traitements dans des modèles dits « organoïdes », permettant ainsi de réduire voire de remplacer les tests in vivo et, par là même, diminuer le recours à l’utilisation de l’expérimentation animale.

Enfin, compte tenu de la très grande diversité dans le règne végétal, il reste aussi à explorer cet énorme potentiel pour notamment déterminer quelle plante (ou quelle partie de plante) pourrait convenir le mieux à la reconstruction de tel ou tel tissu. D’autres végétaux sont d’ores et déjà en cours d’investigation, comme le céleri par exemple.

Karim Boumédiene a reçu des financements de la Fondation des gueules cassées, de la Région Normandie et de l'Université de Caen Normandie.

03.12.2025 à 16:54

Quand des robots invisibles influencent nos choix et nos opinions

Texte intégral (2583 mots)

À chaque fois que nous cliquons sur une étoile pour évaluer un restaurant, que nous laissons un commentaire sur un site marchand ou que nous « likons » une vidéo, nous déposons une trace numérique. Individuellement, cela peut sembler insignifiant, un simple petit signe de préférence, une micro-opinion parmi tant d’autres. Mais collectivement, ces traces forment un vaste paysage social, un nuage de signaux visibles et persistants, qui influence profondément nos comportements.

Ces indices diffus, agrégés par des plateformes et amplifiés par des algorithmes, fonctionnent comme une mémoire partagée. Ils nous disent ce qui est populaire, digne de confiance ou au contraire suspect. Le phénomène est si puissant que les biologistes et les physiciens l’ont rapproché d’un mécanisme bien connu dans le monde animal : la stigmergie. Ce concept introduit à la fin des années 1950 par l’entomologiste Pierre-Paul Grassé pour expliquer la construction collective du nid chez les termites, décrit la coordination indirecte entre les individus grâce aux traces que ceux-ci laissent dans l’environnement. Chez les insectes sociaux, une boulette de terre imprégnée de phéromone de construction et déposée à un endroit attire d’autres ouvrières qui viendront ajouter la leur, entraînant la formation d’un pilier puis d’un dôme.

Dans le monde numérique, un commentaire enthousiaste, une série d’évaluations cinq étoiles ou la viralité d’un hashtag jouent un rôle similaire : ils incitent d’autres personnes à adopter un comportement convergent. Ainsi, sans qu’il y ait besoin d’un chef d’orchestre, des milliers d’actions individuelles peuvent se combiner pour produire un comportement collectif cohérent. Mais ce mécanisme fascinant comporte un revers. Car si la stigmergie favorise la coopération et l’intelligence collective, elle ouvre aussi la porte à la manipulation et à la tromperie. Que se passe-t-il lorsque certains individus, ou des programmes automatiques, déposent des traces biaisées ou mensongères ?

Les travaux que nous avons réalisés au Centre de recherches sur la cognition animale, en collaboration avec le Laboratoire de physique théorique et l’École d’économie à Toulouse nous plongent au cœur de cette question à la croisée de l’éthologie, de l’économie comportementale et de la science des systèmes complexes. Nos études expérimentales ont révélé comment, dans des environnements numériques contrôlés, les humains exploitent, détournent ou subissent l’influence de ces traces. Elles montrent, de manière saisissante, que même de simples robots logiciels, dépourvus de toute sophistication, peuvent réorienter en profondeur la dynamique de coopération d’un groupe humain.

Quand la coopération devient fragile face à la compétition

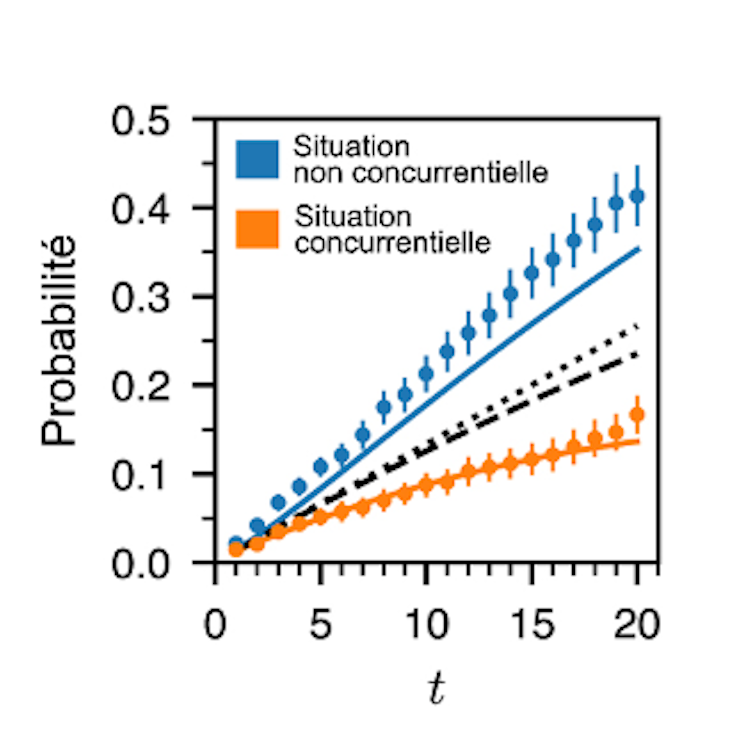

La première série d’expériences, publiée en 2023, avait pour but d’examiner dans quelles conditions la stigmergie favorise ou non la coopération entre humains. Pour cela, nous avons conçu une expérience dans laquelle des groupes de cinq participants étaient invités à explorer une même grille de 225 cases numériques, chacune contenant une valeur cachée comprise entre 0 et 99 réparties aléatoirement. Leur objectif était de trouver les cases aux plus fortes valeurs.

Chaque fois qu’un joueur découvrait une case, il devait lui attribuer une note sur cinq étoiles, exactement comme on le fait pour un produit en ligne. Après que tous les sujets aient ouvert et noté les cases, chacune des cases des tableaux explorés par chaque groupe initialement de couleur blanche, adoptait différentes tonalités de rouge dont l’intensité dépendait du pourcentage d’étoiles ayant été déposées dans la case par tous les sujets au cours des itérations précédentes. Ces traces de couleurs étaient visibles par tous les membres du groupe et constituaient ainsi une mémoire collective de leurs actions passées. L’expérience s’achevait au bout de vingt itérations et la somme des valeurs des cases visitées par chaque sujet au cours de toutes les itérations déterminait le score de celui-ci.

Or, deux règles de jeu différentes étaient proposées. Dans la version non compétitive, le score cumulé des joueurs au terme d’une série de dix expériences n’affectait pas le montant de leur rémunération en fin d’expérience qui était identique pour tous, chaque participant gagnant 10 euros. Dans la version compétitive, en revanche, chaque point comptait car le gain final (entre 10 euros et 20 euros) dépendait de la somme des valeurs découvertes qui déterminait le classement des joueurs. Ces derniers étaient donc mis en concurrence pour obtenir la meilleure récompense.

Les résultats ont montré que dans la condition sans compétition, les individus avaient tendance à noter les cases de manière proportionnelle à leur valeur, offrant aux autres une information fidèle et donc utile. La coopération émergeait spontanément. En exploitant les traces laissées par les uns et les autres, le groupe parvenait à identifier collectivement les meilleures cases, bien au-delà de ce qu’un individu isolé aurait pu espérer. Mais dès que la compétition entrait en jeu, tout changeait. Beaucoup de participants se mettaient à tricher subtilement, ils visitaient des cases de forte valeur mais leur attribuaient une mauvaise note, afin de ne pas attirer l’attention des autres. D’autres adoptaient des stratégies neutres, attribuant des notes aléatoires ou uniformes pour brouiller les pistes. Ainsi la mémoire collective devenait peu fiable, et la coopération s’effritait.

L’analyse fine des comportements permit d’identifier trois profils distincts : les collaborateurs, qui partagent honnêtement l’information ; les neutres, qui laissent des signaux ambigus ; et les trompeurs, qui induisent délibérément les autres en erreur. Dans un contexte compétitif, la proportion de trompeurs explose. Ce basculement montre que la coopération humaine fondée sur les traces est hautement contextuelle. Elle peut surgir naturellement lorsqu’il n’y a rien à perdre à partager, mais elle s’évapore dès que l’intérêt individuel pousse à garder pour soi ou à induire les autres en erreur. Cette ambivalence se retrouve dans de nombreux environnements en ligne, où les évaluations sincères cohabitent avec les commentaires mensongers, les faux avis ou le spam organisé.

Quand des robots sociaux s’invitent dans la partie

La deuxième étude, réalisée en 2022 et aujourd’hui en cours de publication, pousse l’expérience encore plus loin en introduisant de nouveaux acteurs : de simples bots programmés (un bot est une application logicielle automatisée qui exécute des tâches répétitives sur un réseau). Dans cette expérience nous avons repris le même dispositif de la grille à explorer et du système d’évaluation, mais cette fois-ci, chaque participant humain jouait avec quatre « partenaires » qui n’étaient pas des humains, même si les joueurs l’ignoraient. Ces partenaires étaient des bots adoptant des comportements prédéfinis. Certains collaboraient en notant fidèlement les cases, d’autres trichaient systématiquement, d’autres encore restaient neutres, et enfin un dernier type cherchait à optimiser la performance collective. L’idée était de tester si la présence de ces agents artificiels, pourtant rudimentaires pouvait influencer la stratégie des humains dans une situation compétitive.

Les résultats furent spectaculaires. Dans les groupes où les bots se montraient coopératifs, les humains réussissaient mieux, ils découvraient davantage de cases de grande valeur et obtenaient de meilleurs scores. Mais ce climat de confiance favorisait aussi l’émergence de comportements opportunistes ; ainsi certains participants se mettaient à tricher davantage, profitant de la fiabilité des traces laissées par les bots. À l’inverse, dans les groupes saturés de bots trompeurs, les participants s’adaptaient en devenant plus coopératifs ou neutres, comme s’ils tentaient de préserver un minimum de signal exploitable dans un océan de bruit.

L’influence des bots était si forte que la seule composition du groupe (quatre bots coopératifs, ou trois trompeurs et un coopérateur, etc.) suffisait à prédire les performances globales. Plus étonnant encore, lorsqu’on comparait les performances de cinq humains jouant ensemble à celles de groupes mixtes humains-bots, les groupes intégrant certains bots conçus pour optimiser la performance collective s’en sortaient beaucoup mieux que les groupes purement humains. Dans ces situations, la présence des bots incitait les participants à adopter un profil de collaborateur alors même qu’ils étaient en compétition.

Entre intelligence collective et risques de manipulation

Ces expériences, bien qu’effectuées en laboratoire avec des grilles de nombres, résonnent fortement avec notre quotidien numérique saturé de traces et de signaux automatiques. À la lumière des conclusions, on peut s’interroger pour savoir à quel point nos choix collectifs sont déjà façonnés par des agents invisibles. Ces expériences montrent que la stigmergie, ce mécanisme de coordination indirecte, fonctionne aussi chez nous humains, et pas seulement chez les termites ou les fourmis. Elles révèlent aussi sa fragilité. La coopération née des traces est toujours menacée par la tentation de la tromperie, amplifiée par la compétition ou la présence d’agents biaisés. Dans un monde où les plateformes en ligne reposent massivement sur les systèmes d’évaluation, de notation et de recommandation, ces résultats invitent à une réflexion urgente. Car derrière chaque note et chaque commentaire peuvent se cacher non seulement des stratégies humaines égoïstes, mais aussi des bots capables de biaiser l’opinion collective.

Cependant il ne s’agit pas uniquement de dénoncer les manipulations malveillantes, des faux avis pour booster un produit, des campagnes de désinformation orchestrées par des armées de bots, mais aussi de réfléchir aux usages potentiellement prosociaux de ces mêmes agents. Comme le montrent également nos expériences, des bots bien conçus peuvent au contraire favoriser la coopération, stabiliser les dynamiques collectives et même améliorer la performance d’un groupe. Encore faut-il savoir les intégrer de façon transparente et éthique, en évitant qu’ils ne deviennent des instruments de tromperie.

Ces travaux rappellent que nous vivons désormais dans des écosystèmes hybrides, où humains et agents artificiels cohabitent et interagissent sans cesse à travers les traces numériques. Comprendre comment ces interactions façonnent notre intelligence collective est un défi majeur pour la recherche interdisciplinaire. Mais c’est aussi un enjeu citoyen, car de la manière dont nous régulerons, concevrons et utiliserons ces traces et ces bots dépendra la qualité de nos coopérations futures et peut-être même la santé de nos démocraties numériques.

Cet article a été proposé en partenariat avec le colloque « Les propagations, un nouveau paradigme pour les sciences sociales ? » (à Cerisy (Manche), qui s’est tenu du 25 juillet au 31 juillet 2025).

Guy Théraulaz ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.