ACCÈS LIBRE UNE Politique International Environnement Technologies Culture

14.10.2025 à 16:25

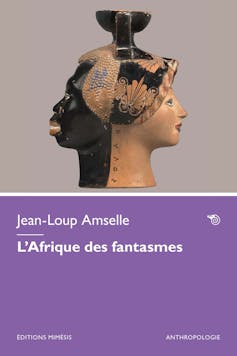

Occident et Afrique : sortir des fantasmes réciproques

Dans l’Afrique des fantasmes, qui vient de paraître aux éditions Mimésis, l’anthropologue Jean-Loup Amselle souligne qu’il est temps que les deux continents sortent de leurs visions réciproques, figées et caricaturales. Car, pour réinventer leur relation, l’Afrique et l’Occident doivent d’abord apprendre à se voir autrement. Extraits. Les rapports entre l’Afrique et l’Occident sont pris dans une relation de nature libidinale qu’il convient de trancher. Et pour ce faire, il faut remonter à la façon dont se sont constituées ces deux parties du monde et comprendre comment cette séparation a débouché sur des enjeux de savoir et de pouvoir. Ce n’est pas un hasard si les deux ouvrages les plus importants traitant de cette question, l’Orientalisme d’Edward Said et l’Invention de l’Afrique de Valentin Y. Mudimbe, s’appuient tous deux sur la pensée de Michel Foucault. L’orientalisation du Maghreb et du Machrek, c’est-à-dire la constitution de ces entités en tant que telles, de même que l’ethnicisation de l’Afrique noire conçue comme une réalité à part, ont débouché sur un effet en retour, à savoir la constitution de l’Occident en tant que singularité autonome. C’est pourquoi, si les Occidentaux vivent dans un rêve africain, les Africains vivent symétriquement dans un rêve occidental, ce que je nommerai la « toubabisation » ou, pour faire référence à l’Afrique centrale, la « mundelisation » de l’Occident. L’aliénation, pour renvoyer à une problématique à la fois marxiste et psychiatrique, est donc circulaire : les Africains sont tout autant aliénés que les Occidentaux, à cette différence près que d’un côté le savoir, fût-il fantasmatique, débouche sur un pouvoir, alors que l’inverse ne se vérifie pas. Il faut donc se déprendre de cette relation fantasmatique qui a été engendrée par le contexte colonial. Même si toutes les entreprises qui entendent dénouer ce nœud colonial peuvent paraître bénéfiques, seules certaines atteignent véritablement leur but. Prenons le cas de deux expositions emblématiques récentes qui semblent dirigées vers le même objectif : « Paris noir » au Centre Pompidou et « Mission Dakar-Djibouti 1931-1933 : Contre-enquêtes », au musée du Quai Branly. La première est pétrie de bonnes intentions, puisqu’elle entend montrer en quoi le Paris des années 1950, jusqu’aux années 2000, a été le havre et le creuset d’un monde noir représenté pêle-mêle par les jazzmen afro-américains, les intellectuels et artistes africains et antillais et les immigrés d’Afrique subsaharienne. Bref, une sorte de fourre-tout de la « noircitude », placé sur les auspices de figures emblématiques comme Senghor, Césaire, Glissant et Gilroy. Le message peut sembler généreux, surtout par rapport à la situation actuelle d’une France caractérisée par la montée de l’extrême droite et du racisme. Mais on peut se demander également ce qu’il y a de commun entre les jazzmen afro-américains des années 1960, les intellectuels et les artistes africains et les travailleurs immigrés subsahariens qui ont commencé à arriver à la même époque dans notre pays. Dans un cas, il s’agit d’une élite artistique et intellectuelle bien accueillie par

le public français, dans l’autre de soutiers disparaissant dans le paysage des foyers et des logements insalubres. Contrastant avec le confusionnisme non dénué de racialisme de cette exposition, se dresse l’exposition du musée du Quai Branly Mission Dakar-Djibouti 1931-1933 : Contre-enquêtes. Le sous-titre de cette exposition est véritablement savoureux, puisqu’elle se présente comme une investigation d’ordre policier et judiciaire sur la célèbre expédition menée des rives de l’Atlantique à celles de la mer Rouge dans les années 1930 par Marcel Griaule et son équipe. Cette expédition a fait couler beaucoup d’encre, ne serait-ce que parce que Michel Leiris a en quelque sorte « trahi » Marcel Griaule en publiant son livre l’Afrique fantôme. Ce dernier n’est d’ailleurs pas épargné par cette exposition, puisque c’est son contexte colonial qui est mis en évidence. Les fins limiers qui en sont les commissaires ont admirablement exhumé tout ce qui accompagne cette expédition, outre le vol bien connu des objets rituels : l’ethnologie d’urgence, le primitivisme, l’occultation de l’islam, du politique, du personnel africain, des femmes, de l’administration coloniale, entre autres (malheureusement, tous les objets collectés n’ont pas été exposés et il semble que le point de vue de la conservatrice l’ait emporté sur celui des ethnologues). On assiste ainsi, au fil du passage devant les différentes vitrines, à un véritable festival de déconstruction décoloniale, c’est-à-dire de mise au jour du paradigme ethnologique qui a présidé à la prise de possession intellectuelle de l’espace sahélien, ou d’une partie de cet espace, par cette colonne scientifique française. Celle-ci s’inscrit d’ailleurs dans une tradition de l’ethnographie itinérante, initiée en Afrique de l’Ouest par Louis Desplagnes ou par Léo Frobenius, et qui consistait à collecter pêle-mêle des objets, des spécimens d’animaux et des traditions orales. Ce n’est que dans une phase ultérieure que Griaule et son équipe vont se sédentariser sur la falaise de Bandiagara et, en abandonnant le terme « habbé » qui était jusqu’alors utilisé par les Peuls pour désigner les populations païennes de cette région, vont « inventer » l’ethnie dogon et oblitérer le rapport de dépendance et la « chaîne de sociétés » unissant ces deux groupes de populations. Leiris utilise dans un premier temps le terme « habé », puis il introduit le terme « dogon » en déclarant qu’il s’agit « du nom véritable des Habé. Ce dernier mot – qui veut dire païens en langue peule – est le terme par lequel les désignent les musulmans ». Toutefois, M. Leiris ne nous indique ni la provenance ni le contexte d’utilisation du terme « dogon ». Ainsi se met en place une fantasmagorie africaine ou une balkanisation de l’Afrique qui sera le ferment des revendications culturelles ultérieures. Les « païens » de Desplagnes deviennent les Dogons porteurs d’une riche cosmogonie qui alimentera plus tard les spéculations islamophobes de l’école anthropologique française et des intellectuels africains portés sur l’animisme. De même, les pratiques homosexuelles des jeunes de la falaise de Bandiagara seront gommées, au profit d’une homophobie largement répandue sur le continent africain. À cette homophobie correspondra du côté occidental le fantasme de la virilité constitutive du mâle africain et de la fécondité « exagérée » de la femme africaine, bref le fantasme du harem, qui représente une extension de l’orientalisme au sein de l’africanisme, conçu comme représentation du continent africain. Certes, cette exposition du musée du Quai Branly n’embrasse pas la totalité de ces thèmes, mais elle constitue néanmoins un jalon de taille et un fil conducteur pour sortir l’Afrique de ses fantasmes à l’égard de l’Occident, tout comme elle devrait

permettre à l’Occident de déprendre de ses fantasmes à l’égard de l’Afrique. L’Afrique et l’Occident se regardent chacun·e dans le miroir de l’autre et ce sont ces deux miroirs qu’il convient de briser. Jean-Loup Amselle ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche. Texte intégral 1876 mots

![]()

14.10.2025 à 16:24

Avec « Monsters », Netflix va toujours plus loin dans la fascination du mal

Ce qui devait être un récit unique devient une franchise : « Monsters » s’impose désormais comme une véritable anthologie du mal, explorant tour à tour la barbarie cannibale, la violence familiale et les dérives de l’imaginaire macabre. En 2022, Netflix lançait Dahmer – Monster : The Jeffrey Dahmer Story, initialement conçue comme une série limitée. Mais face au succès (plus d’un milliard d’heures de visionnage en soixante jours), Ryan Murphy et Ian Brennan transforment leur projet en anthologie. L’année suivante, une deuxième saison est consacrée aux frères Menendez, ces deux adolescents de Beverly Hills (Californie) devenus tristement célèbres pour avoir assassiné leurs parents. Depuis octobre 2025, c’est Ed Gein, dit le « boucher de Plainfield », qui fait son apparition : un meurtrier dont les crimes ont inspiré le personnage de Norman Bates (Psychose) ou celui de Leatherface (Massacre à la tronçonneuse). Mais il y a quelque chose d’encore plus troublant que ces histoires elles-mêmes : la façon dont elles nous sont racontées. Car, contrairement à la plupart des séries, Monsters n’a pas de générique. Pas de sas, pas de transition. Dès la première image, nous sommes dans la cuisine de Dahmer, dans la limousine des Menendez, sur la ferme de Gein. Sans préparation, sans médiation : la sidération est immédiate. Contrairement à de nombreuses séries de Ryan Murphy, Monsters se distingue par l’absence de véritable générique. Cet effacement du seuil narratif n’est pas anodin. Dans la saison de Dahmer, la première image nous plonge directement dans son appartement miteux de Milwaukee (Wisconsin). Pour les frères Menendez, c’est une limousine glissant dans les rues ensoleillées de Beverly Hills. Quant à Ed Gein, nous le découvrons accomplissant ses corvées dans les champs glacés du Wisconsin. Trois ouvertures, une même stratégie : abolir la frontière entre notre réalité et celle des tueurs. Dans nos travaux, nous montrions comment le générique fonctionne comme « un espace intermédiaire entre l’espace privé du téléspectateur et l’espace fictionnel ». C’est un sas symbolique qui permet de passer progressivement du quotidien vers l’univers de la fiction. En supprimant ce seuil, Monsters radicalise le rapport au réel. Là où les génériques évolutifs de Game of Thrones ou The White Lotus créaient un dialogue avec le spectateur, Monsters refuse toute médiation esthétique. La série abolit cet espace intermédiaire et nous plonge directement dans la matière du crime. Cette suppression du rituel d’entrée produit ce qu’Hervé Glevarec (2010) nomme un « effet de réel » saisissant : l’univers diégétique vient toucher le monde réel, abolissant toute distance protectrice. Comment juger acceptable ce qui nous est imposé sans préambule, sans le moment rituel de la transformation ? En éliminant le générique, Monsters court-circuite toute distance critique et nous transforme en témoins involontaires, presque en voyeurs d’une monstruosité déjà accomplie.

À lire aussi :

De l’importance des génériques de séries

Pour comprendre comment Netflix peut transformer des faits divers en franchise infinie, il faut mobiliser le concept d’univers fictionnel développé par Lubomir Dolezel (1998). Dans nos travaux sur le traitement médiagénique de Batman, nous avions montré comment les médias puisent dans trois « textures » d’un univers fictionnel. La texture explicite désigne ce qui est explicitement présent dans les archives : les crimes, les arrestations, les procès. La texture implicite concerne ce qui pourrait survenir dans le récit sans nous étonner : la vie quotidienne des tueurs, leurs relations, leurs espaces privés. Enfin, la texture zéro ou vague représente l’infini des possibilités pouvant subvenir dans le récit sans en altérer son authenticité : les pensées, les rêves, les motivations profondes, l’humanité cachée des tueurs. Monsters exploite massivement les textures implicite et zéro. Ce qui n’était pas dit dans les reportages judiciaires devient le terrain d’exploitation du récit sériel. Netflix fait basculer l’implicite dans le champ explicite : la solitude de Dahmer, les dynamiques familiales des Menendez, la relation toxique de Gein avec sa mère. Tout ce qui relevait du domaine vague (leurs émotions, leurs désirs, leur humanité) devient matière narrative. Cette stratégie répond aux exigences de ce que nous avions nommé la « machine à récit » : la série télévisée comme gigantesque machine affamée d’histoires. Pour alimenter cette machine de manière hebdomadaire, Netflix construit un univers fictionnel riche en possibilités narratives. Chaque tueur devient le centre d’une saison entière, chaque saison explore un nouveau monstre. L’anthologie est par essence extensible à l’infini : il existera toujours un nouveau tueur à transformer en personnage de tragédie. « Tout spectateur est un voyeur », affirmait Alfred Hitchcock. Ce mantra du maître du suspense résonne de manière troublante dans Monster: The Ed Gein Story, avec la présence figurative de Hitchcock (interprété par Tom Hollander) dès le deuxième épisode. Car la série interroge précisément le dispositif qui alimente notre fascination : le regard. Dès le premier épisode, Ed Gein observe, dans l’entrebâillement d’une porte, une jeune femme en sous-vêtement. Sa pupille se dilate d’excitation. Cette image séminale renvoie en miroir au plan mythique de Psychose (1960), où Norman Bates (joué par Anthony Perkins) observe Marion Crane (jouée par Janet Leigh). Le parallèle est explicite : la série nous rappelle que l’affaire Ed Gein a contaminé tout le cinéma d’horreur américain. La fascination pour le mal qui incombe à chaque spectateur ayant porté aux nues ce genre dès les années 1960.

À lire aussi :

Psycho turns 60 – Hitchcock's famous fright film broke all the rules

Certaines critiques dénoncent le voyeurisme de la série, accusant Netflix de complaisance. Mais c’est oublier que le cinéma lui-même est un acte de voyeur : voir sans être vu. Le sensationnalisme de l’œuvre est critiquable ; néanmoins, on ne peut le détacher du discours critique qui habite la série. Celle-ci tisse un lien inconfortable mais pertinent entre le spectateur et Ed Gein : une fascination commune, un voyeurisme viscéral. La série révèle comment la violence a contaminé l’imaginaire d’Ed Gein (les images des camps d’extermination, le pulp américain) tout comme elle contamine le nôtre aujourd’hui. En puisant dans la texture zéro de l’univers fictionnel, Monsters nous confronte à une vérité dérangeante : nous avons un lien inconscient avec ce tueur, une fascination partagée pour le pouvoir de l’image. C’est peut-être là le geste le plus audacieux et le plus dérangeant de cette anthologie de monstres : nous placer face à notre propre voyeurisme à une époque où celui-ci est devenu omniprésent.

À lire aussi :

Quand Dexter inspire Shein : comment les antihéros transforment la publicité

Depuis Mindhunter (2017-2019) jusqu’à Monsters, le tueur en série est devenu une figure centrale de la culture visuelle contemporaine. Netflix a transformé cette fascination morbide en véritable industrie du récit criminel. Ryan Murphy et Ian Brennan construisent un univers à la fois dérangeant et poétique, où l’horreur côtoie l’émotion. Une mise en scène léchée, une photographie travaillée, un sens de la dramaturgie qui transforment l’horreur en tragédie. Chaque scène, chaque silence, chaque note de musique semble pesée, pensée. Dans leur anthologie, le crime est non seulement divertissant, mais esthétisé. Jeffrey Dahmer devient un personnage complexe, presque sympathique dans sa solitude. Les frères Menendez, des victimes du système familial américain. Ed Gein, figure fondatrice et bouleversante dans son ambivalence. Trois tueurs placés sur un piédestal, au détriment de leurs victimes qui restent dans l’ombre du récit. Monsters explore l’humanité des tueurs, transformant la texture vague de leurs vies intérieures en récit fascinant. C’est là toute l’ambiguïté morale de la série d’anthologie : prétendre condamner tout en rendant les tueurs inoubliables, charismatiques, dignes d’être regardés pendant des heures.

À lire aussi :

Comment la série « Watchmen » réinvente la genèse du super-héros

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche. Texte intégral 1872 mots

Sans générique : bienvenue dans l’antre du monstre

Humaniser les tueurs pour enrichir le récit

Le spectateur-voyeur : la leçon d’Hitchcock

Le mal en série : les monstres placés sur un piédestal

![]()

14.10.2025 à 16:23

Madagascar : le rôle clé des réseaux sociaux dans la chute du pouvoir

La crise malgache a de multiples causes, mais le succès de la mobilisation de la société – avant tout de la jeunesse – tient en grande partie à la place désormais centrale des réseaux sociaux. Ce sont eux qui ont facilité la diffusion des discours hostiles au pouvoir, qui ont permis la coordination des actions de protestation et qui ont offert aux militaires en rupture de ban avec le gouvernement une plateforme pour exprimer leur ralliement à la révolte, qui vient d’aboutir à la proclamation de la destitution du président par l’Assemblée nationale. Le 25 septembre 2025, Antanarivo a basculé dans une crise socio-politique de grande ampleur. Ce qui avait commencé comme une contestation locale contre les délestages électriques récurrents s’est transformé en mouvement de protestation national porté, entre autres, par une jeunesse massivement connectée et amplifié par les réseaux sociaux. En quelques jours, les manifestations se sont étendues. Le bilan de la répression, contesté par le gouvernement malgache, s’élèverait à 22 morts et 100 blessés selon le Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU. Le gouvernement a été dissous, une unité de l’armée (le Corps d’armée des personnels et des services administratifs et techniques, CAPSAT) a rejoint les manifestants pour s’approprier la symbolique place du 13 Mai, symbole de victoire contre le pouvoir en place. Le président de la République Andry Rajoelina a quitté le pays le 12 octobre, exfiltré par un avion militaire français. Alors qu’il refuse de démissionner et dénonce ce qu’il qualifie de tentative de prise du pouvoir par la force, affirmant par ailleurs avoir été victime d’une tentative d’assassinat, l’Assemblée nationale vient ce 14 octobre de voter sa destitution et une unité de l’armée ralliée aux protestataires a affirmé avoir pris le pouvoir. Si les suites immédiates des événements actuelles ne sont pas évidentes à prévoir, il est déjà possible d’analyser les mécanismes qui ont permis une mobilisation si rapide et si efficace des contestataires. Il apparaît que l’information – sa circulation, ses cadrages, ses temporalités – est devenue un champ de bataille politique central. À Madagascar comme ailleurs, le pouvoir se joue également dans l’espace public numérique. Une lecture de cette séquence malgache avec les outils des sciences de l’information et de la communication (SIC) permet de comprendre comment les réseaux sociaux peuvent catalyser une mobilisation, fragiliser des régimes politiques et redéfinir les rapports entre citoyens, médias et institutions. Dès les premiers jours, des vidéos montrant les pillages et les affrontements entre manifestants et forces de l’ordre ont massivement circulé sur les réseaux sociaux. Ces images, souvent filmées par des citoyens ordinaires, ont eu un double effet. D’un côté, en mettant crûment en évidence la perte de contrôle de la part des autorités et leur recours à la violence, elles ont nourri l’indignation collective. De l’autre, elles ont contribué à structurer une narration politique de la crise : celle d’un peuple en résistance face à un pouvoir lui apparaissant comme défaillant. Cette dynamique repose sur le principe de la puissance de cadrage des images virales. Autrement dit, ce qui compte, ce n’est pas seulement ce qui est montré, mais la manière dont ces contenus circulent, sont commentés et s’agrègent dans des temporalités extrêmement courtes. Dans un contexte où les médias traditionnels malgaches adoptent, dans le traitement de l’information, une posture prudente – souvent marquée par l’autocensure ou une proximité avec les récits officiels –, les plates-formes numériques s’imposent comme l’arène centrale de production et de légitimation des discours politiques. Cette configuration évoque ce que Bernard Miège (2007) décrit comme « une société conquise par la communication », où les flux informationnels structurent les rapports sociaux plus rapidement que les institutions ne peuvent réagir. La mobilisation malgache a été portée par la génération Z : de jeunes urbains connectés, familiers des codes numériques, souvent critiques à l’égard des élites politiques. Ils ne se sont pas contentés de consommer de l’information. Ils l’ont produite, relayée et scénarisée collectivement. Des hashtags coordonnés (#RajoelinaDémission, ###May13) ont rythmé la contestation ; des cartes collaboratives signalant des barrages routiers ont été diffusées en temps réel ; des lives Facebook ont transformé chaque moment, chaque événement, en tribune politique. Ce fonctionnement horizontal, sans leader unique, a dérouté les institutions. C’est l’illustration même de la mutation de l’espace public. En même temps que des organisations structurées (partis, syndicats), des réseaux d’individus connectés produisent et amplifient l’action collective, s’inscrivant dans un espace public numérique agonistique, c’est-à-dire un espace où la confrontation d’opinions, d’émotions et de récits se substitue aux formes traditionnelles de délibération publique. Dans ce contexte, le pouvoir ne repose plus uniquement sur le contenu des messages, mais sur la capacité à connecter et à mobiliser des publics actifs capables d’imposer leur propre rythme au débat politique. La crise malgache n’est pas seulement endogène. Des signaux montrent une synchronisation inter-plateformes et la diffusion rapide de hashtags à partir de comptes étrangers potentiellement liés à des réseaux activistes régionaux ou à des acteurs hybrides, dans des dynamiques de cyberactivisme et géopolitique numérique. Mais dans un pays où l’État ne dispose d’aucune stratégie structurée de veille et de riposte informationnelle comparable à Viginum en France, force est de constater que le terrain est ouvert aux campagnes d’amplification externes, qui exploitent les émotions collectives pour accentuer la polarisation interne. Cette situation révèle une vulnérabilité communicationnelle structurelle, c’est-à-dire l’incapacité de nombreuses démocraties fragiles à anticiper les dynamiques informationnelles transnationales. Elle pose ainsi la question de la souveraineté informationnelle – un enjeu désormais crucial, au même titre que la sécurité militaire ou énergétique. Lorsque les soldats du CAPSAT décident de soutenir les manifestants, la première bataille ne se joue pas dans la rue mais sur les réseaux sociaux. Des vidéos montrent les militaires marchant aux côtés de la foule. Ces images sont diffusées en direct, partagées en boucle et commentées massivement. Avant même d’entreprendre une action militaire concrète, l’armée agit symboliquement dans l’espace numérique. Cette mise en scène publique a des effets politiques immédiats car elle fragilise l’autorité du président, donne confiance aux manifestants et fait basculer l’équilibre des forces dans l’imaginaire collectif. En SIC, on parle de performativité communicationnelle. Cela signifie que communiquer devient un acte en soi, capable de produire des effets réels. Les images et les messages des militaires ne sont pas de simples témoignages. Ils transforment directement la situation politique. Dans cette perspective, l’armée ne se contente plus d’être une force armée traditionnelle ; elle devient aussi un acteur médiatique capable d’influencer l’opinion et les rapports de pouvoir à travers le numérique et le symbolique. C’est cette hybridation entre action militaire et communication en ligne qui caractérise de nombreuses crises politiques contemporaines. Lors du coup d’État au Myanmar en 2021, les militaires ont diffusé en direct leurs prises de contrôle pour imposer une narration de légitimité ; pendant la révolution égyptienne de 2011, l’armée a utilisé Facebook et la télévision pour s’allier symboliquement au peuple ; au Soudan en 2019, des factions militaires ont relayé en ligne leurs positions politiques avant de mener toute action physique, contribuant à la recomposition des rapports de force internes. Pour analyser cette séquence, on peut mobiliser une grille de lecture simple, articulée autour de quatre dimensions : Les acteurs : jeunes, diasporas, autorités, plates-formes numériques ; Les médias : Facebook, TikTok, vidéos citoyennes, hashtags, livestreams ; La temporalité : l’accélération, la simultanéité des actions en ligne et hors ligne ; Les effets politiques : la délégitimation du pouvoir, la fragmentation de l’autorité et la recomposition des alliances. Cette grille permet de dépasser une lecture purement événementielle pour comprendre les logiques structurelles à l’œuvre. Le cas malgache peut être rapproché d’autres épisodes récents comme le mouvement des jeunes au Sénégal en 2024 ou les récentes mobilisations de la génération Z au Maroc. Tous ont en commun ces caractéristiques : une mobilisation numérique horizontale, une déstabilisation rapide des élites et une hybridation des espaces d’action. La crise malgache agit comme un révélateur en ce sens qu’elle montre comment les réseaux sociaux ne sont pas de simples canaux de communication mais des infrastructures politiques capables d’organiser la contestation, de recomposer des alliances et d’affaiblir voire de défaire des pouvoirs établis. Elle illustre ainsi la nécessité pour les États de développer une gouvernance de l’information articulant communication publique, éducation numérique, dispositifs de veille et médiation démocratique. Sans cela, les sociétés s’installent dans une vulnérabilité aux dynamiques virales incontrôlées et aux manipulations externes. La crise malgache ne peut donc se comprendre uniquement à travers les prismes politique ou économique. Elle est aussi et surtout informationnelle, dans le sens qu’elle est produite, amplifiée et structurée par des dynamiques communicationnelles. Elle illustre la façon dont, dans des contextes de fragilité institutionnelle, les réseaux sociaux deviennent des instruments puissants capables de remodeler les rapports de pouvoir entre État, société et acteurs hybrides. Face à ces transformations, les États comme les sociétés civiles doivent apprendre à naviguer dans un espace public devenu profondément numérique, fluide et conflictuel, un enjeu majeur de la gouvernance démocratique du XXIe siècle. Fabrice Lollia ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche. Texte intégral 2167 mots

Un basculement politique façonné par l’information

La génération Z, un nouvel acteur politique

Ingérences et vulnérabilité informationnelles

L’armée entre dans l’arène numérique

Une grille de lecture info-communicationnelle

Un laboratoire pour penser les nouveaux espaces publics

![]()