ACCÈS LIBRE UNE Politique International Environnement Technologies Culture

13.10.2025 à 12:25

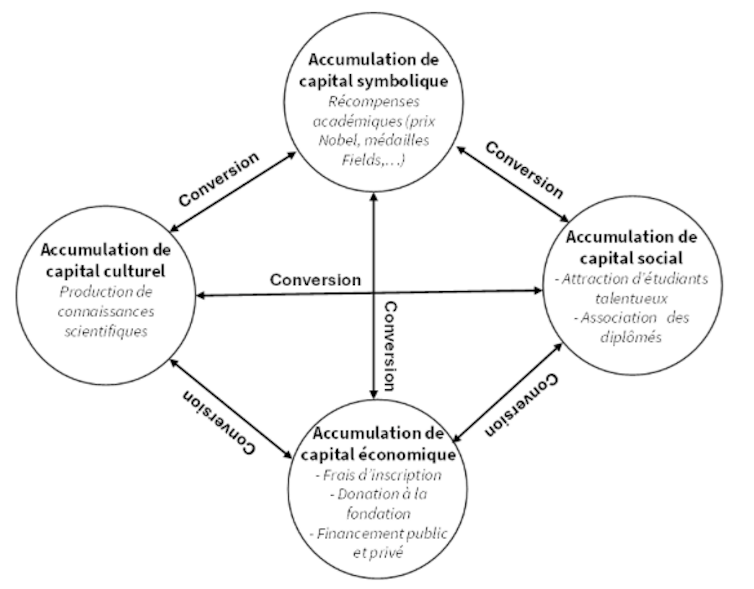

Les secrets de la domination de l’Université Harvard au classement de Shanghai

L’élection de Donald Trump met à mal le « business model » de l’Université d’Harvard. Cette université domine le classement de Shanghai grâce à son excellence scientifique, une fondation gérant 53,2 milliards de dollars et un réseau de 420 000 diplômés. À partir de la « théorie des capitaux » de Bourdieu, une étude cherche à comprendre comment la plus prestigieuse université domine son champ scientifique. Le classement de Shanghai mesure l’excellence scientifique des universités dans le monde. Sur les dix premières, huit sont états-uniennes ; l’université d’Harvard trône à son sommet depuis 2003. Comment expliquer la domination de cette organisation privée à but non lucratif dans un champ universitaire réputé très concurrentiel ? Avec Rachel Bocquet et Gaëlle Cotterlaz-Rannard, à partir de la « théorie des capitaux » de Pierre Bourdieu, nous décodons le modèle économique, ou business model, des universités de recherche états-uniennes. L’enjeu est de comprendre comment la plus prestigieuse et la plus puissante d’entre elles domine son champ scientifique. L’excellence scientifique d’Harvard, symboliquement reconnue par le classement de Shanghai, résulte de l’accumulation et de la conversion de capital économique, social, culturel et symbolique. La dimension systémique qui fonde la robustesse du business model le rend difficilement reproductible. Il est lié à cette capacité d’accumuler simultanément les quatre formes de capitaux et de les interconvertir. La théorie de Bourdieu articule quatre formes de capitaux : le capital économique, le capital culturel, le capital social et le capital symbolique. Le dernier étant la reconnaissance sociétale de la possession des trois autres. Chaque forme de capital contribue à l’accumulation des autres formes de capital par un processus d’inter-conversion ; le capital culturel est converti en capital économique, social ou symbolique et inversement. Harvard est une université de recherche. Ses 2 445 professeurs et 3 048 chercheurs affiliés ont pour mission première de produire des connaissances scientifiques – capital culturel. Sur les cinq dernières années, la plateforme Web of Science recense pour Harvard 204 560 publications, dont 16 873 dans des revues à comité de lecture, ce qui en fait l’université qui produit le plus de connaissances scientifiques. Ses chercheurs sont les plus cités par la communauté scientifique. Ce capital culturel est converti en capital économique par l’obtention de financement : 6,5 milliards de dollars en 2024. La faculté de médecine est l’une des universités états-uniennes qui obtient le plus de financement de l’État fédéral (National Institut of Health). Ce capital culturel fait l’objet d’une reconnaissance sociétale par l’attribution à ses chercheurs de récompenses prestigieuses : prix Nobel, médaille Fields, prix Turing, prix Pulitzer, etc. Cette reconnaissance correspond à une conversion du capital culturel en capital symbolique, ce qui renforce le prestige de l’institution. Ce capital symbolique contribue par sa conversion à l’accumulation des autres formes de capitaux, notamment en capital économique en favorisant les donations à la fondation de l’université par des individus ou des entreprises. En 2024, l’endownment (capital économique) issu de donations représente 53,2 milliards de dollars, soit le plus important fond de dotation au monde pour une université. En 2024, la rentabilité des investissements de la fondation est de 9,6 %. Ces revenus permettent de verser 2,4 milliards de dollars à l’université, soit 40 % de son budget, pour financer des projets de recherche. Le capital symbolique est également converti en capital économique en justifiant des frais d’inscription importants. En 2025, une inscription au bachelor d’Harvard coûte 61 670 dollars par an, soit une des institutions les plus chères des États-Unis. Les frais d’inscription au programme MBA sont de 81 500 de dollars par an et ceux de la Harvard Law School sont de 82 560 dollars. Certaines grandes fortunes peuvent faire des donations à Harvard pour faciliter l’admission de leur progéniture.

À lire aussi :

Harvard face à l’administration Trump : une lecture éthique d’un combat pour la liberté académique

Le prestige académique attire d’excellents étudiants et contribue à l’accumulation de capital social. Pour être admis dans son bachelor, Harvard exige le plus haut score SAT des universités états-uniennes (1500-1580). Son taux d’admission des candidats de 3 % est le plus faible du pays. Lorsqu’ils sont diplômés, ces étudiants irriguent la société dans ses sphères scientifique – Roy Glauber, George Minot –, politique – huit présidents des États-Unis sont diplômés d’Harvard –, économique pour créer ou diriger de grandes entreprises – Microsoft, JP Morgan, IBM, Morgan Stanley, Amazon, Fidelity Investments, Boeing, etc. –, littéraire – William S. Burroughs, T. S. Eliot – et artistique – Robert Altman, Natalie Portman. Tous ces diplômés, notamment en adhérant à la Harvard Alumni Association, correspondent à une accumulation de capital social qui représente un réseau de 420 000 personnes. L’université mobilise ce réseau pour des levées de fonds, des participations à ses instances de gouvernance ou des évènements. L’homme d’affaires Kenneth Griffin illustre ce mécanisme. En 1989, Il est diplômé d’Harvard en économie. Il fonde Citadel LLC, un des hedge funds les plus réputés des États-Unis et, accessoirement, devient la 34e fortune mondiale. Il a donné 450 millionsde dollars à son alma mater (université) : 300 millions à la faculté des arts et des sciences et 150 millions à Harvard College. Son objectif est de financer la recherche et de subventionner des étudiants issus de milieux défavorisés. La célébrité de Kenneth Griffin dans les milieux financiers incite des étudiants à venir à Harvard et, à terme, entretenir le processus d’accumulation et de conversion lorsqu’ils travailleront dans la finance. L’université instaure une compétition symbolique entre ses diplômés sur les montants donnés à la fondation. Les plus importants donateurs sont reconnus par le prestige de voir leur nom attribué à un bâtiment du campus, voir à une faculté. En 2015, John Paulson, diplômé de la Harvard Business School et fondateur d’un des hedge funds les plus importants des États-Unis, a donné 400 millions de dollars à la faculté d’ingénierie et des sciences appliquées qui est devenu la Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences. L’élection du président Trump ouvre une période d’hostilité avec Harvard en menaçant son modèle économique. La première raison est fiscale. Les donations à la fondation de l’université offrent des avantages fiscaux importants aux donateurs en matière de déductions. La fondation est exonérée sur les bénéfices réalisés par nombre de ses investissements. Une révocation de ces deux avantages par l’administration des États-Unis réduirait les montants disponibles pour financer la recherche et la production de capital culturel. La seconde est liée aux financements fédéraux de la recherche. En 2024, Harvard a reçu 686 millions de dollars de l’État fédéral. Leur suppression limiterait la capacité de l’université à développer des connaissances scientifiques. La troisième résulte des poursuites pour discrimination menées par l’administration Trump, qui peut nuire à la réputation de l’université et détourner d’Harvard certains donateurs, chercheurs ou étudiants. Kenneth Griffin et Leonard Blavatnik, deux importants donateurs, ont décidé de suspendre leurs dons en raison des accusations d’antisémitisme portées contre Harvard. En 2024, les dons ont diminué de 193 millions dollars, notamment en raison de ces accusations. La suppression pour Harvard de la possibilité d’attribuer des certificats d’éligibilité, ou DS 2019, aux étudiants étrangers, notamment aux doctorants et post-doctorants, limiterait le nombre d’individus contribuant à la recherche. En 2025, l’Université d’Harvard compte 10 158 étrangers, dont 250 professeurs et 6 793 étudiants, soit 27,2 % de l’ensemble des étudiants.

À lire aussi :

Moins d’étudiants étrangers aux États-Unis : une baisse qui coûte cher aux universités

Michel Ferrary ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche. Texte intégral 2011 mots

Près de 204 560 publications au cours des cinq dernières années

Fondation de 53,2 milliards de dollars

Sélection des meilleurs étudiants

Harvard Alumni Association

Face à Trump, la vulnérabilité du « business model »

![]()

13.10.2025 à 12:25

Pour relever certains défis de l’entreprise, le doctorat peut être la solution

Oubliez tous vos préjugés sur le doctorat. Le Doctorate of business administration (DBA) peut apporter une aide aux entreprises. Précisions sur ce diplôme peu connu qui crée des ponts entre le monde des affaires et celui de la recherche. Dans un contexte caractérisé par la multiplication des crises (géopolitiques, environnementales, économiques, sanitaires, etc.), les entreprises doivent remettre en cause leurs processus de décision et leurs business models. Pour cela, elles se heurtent à un obstacle : les connaissances passées des employés et des dirigeants sont frappées d’une obsolescence accélérée. Un certain nombre de managers déjà titulaires de MBA ou de maîtrises, soit des programmes très professionnels mais sans le pas de côté indispensable à la réflexion et à l’action, s’engagent alors dans un parcours doctoral afin de trouver de nouvelles réponses. L’expérience acquise dans un secteur ou un métier permet en effet de prendre la mesure des changements en cours.

À lire aussi :

Recherche ou innovation ? Avec les thèses Cifre, plus besoin de choisir

Récemment, un manager membre du Comex d’une grande entreprise internationale du secteur électronique nous a contactés, sa direction lui ayant confié la mission de refondre les business models des différentes divisions pour les adapter au changement climatique inévitable. Deux sous-questions se posent alors : Un parcours doctoral est-il utile à un manager, et plus généralement à une organisation ? Quel parcours doctoral choisir, entre doctorat traditionnel (sigle anglais, PhD) et Doctorate of Business Administration (DBA) ? Concernant la première question, l’expérience des auteurs, qui ont dirigé ensemble plus d’une soixantaine de thèses de doctorat, ainsi que le récent Livre blanc « La recherche en Management au bénéfice des entreprises », qui présente le récit et les résultats d’une vingtaine de parcours doctoraux de managers en activité, apportent une réponse sans ambiguïté. Des managers ayant une expérience professionnelle significative peuvent bénéficier grandement d’une porte ouverte vers la performance en s’engageant dans une thèse de doctorat sur un sujet en lien avec leur pratique. Le premier DBA a été créé en France en 1993 par GEM, et les programmes (environ une vingtaine aujourd’hui) se sont véritablement développés depuis une dizaine d’années. Les candidats viennent d’organisations, privées ou publiques. Ils occupent des fonctions très diverses, ils peuvent être consultants. Mais ils ont tous en commun d’être animés par un désir commun de prise de recul. Cette démarche les autorise à prendre un recul utile par rapport aux routines organisationnelles. Par ailleurs, la possibilité de travailler en grande symbiose pendant plusieurs années avec des professeurs habilités à diriger des recherches est toujours fructueuse. De cette façon, il est possible d’associer expérience managériale, richesse du terrain et apport conceptuel et méthodologique des encadrants. La réponse à la deuxième question, celle du choix du format, suppose en préalable de clarifier les différences entre doctorat traditionnel et Doctorate of business administration, même si, bien évidemment, certaines caractéristiques les rapprochent. Au plan international, EQUAL (organisme international qui fédère AACSB, AMBA, EFMD et une vingtaine d’associations académiques) précise clairement l’existence de deux parcours doctoraux dans son document « Guidelines for Doctoral Programmes in Business and Management ». Dans le domaine du management, le doctorat traditionnel concerne plutôt de jeunes chercheurs financés pour réaliser une thèse et intégrer ensuite à temps plein une institution d’enseignement supérieur (université ou école). Si, en revanche, l’objectif du doctorant est de prendre du recul sur son expérience, de la capitaliser en produisant des connaissances nouvelles utiles à son organisation ou à son secteur, tout en restant en activité, le DBA apparaît plus adapté. L’organisation pédagogique diffère également : le doctorat suppose un travail à temps plein, alors que le DBA est conçu à temps partiel, compatible avec une activité professionnelle. Les deux parcours ont en commun de reposer sur une réflexion conceptuelle, de mobiliser la littérature existante, une méthodologie de recherche et une analyse de données de terrain. En revanche, ils diffèrent par l’objectif majeur de la thèse. Le doctorat traditionnel poursuit principalement une finalité conceptuelle et académique, matérialisée par des publications dans des revues scientifiques internationales en vue d’une carrière académique. Le DBA, quant à lui, trouve son importance dans la formulation de recommandations managériales et la création indispensable d’un impact organisationnel et sociétal. De plus, dans le doctorat traditionnel, le rôle du directeur de thèse est déterminant dans le choix du sujet, tandis que dans le DBA, c’est le doctorant-manager qui se présente avec son expérience, son sujet et son accès au terrain. Un autre élément de distinction est propre au contexte français : le doctorat est un diplôme national préparé au sein des Écoles Doctorales universitaires. Le DBA, créé par Harvard en 1953, reconnu internationalement par les organismes d’accréditation (AACSB, AMBA, EFMD), reste en France un diplôme d’établissement qu’il soit universitaire ou d’école. Cela dit, les trajectoires ne sont pas toujours linéaires. Certains titulaires de doctorat en management rejoignent l’industrie, tandis que certains DBA s’orientent vers une carrière académique, soit en prolongeant leur DBA par un doctorat, soit en complétant leur parcours par des publications académiques. Au regard de l’expérience internationale et nationale, le DBA peut contribuer très positivement à répondre aux défis actuels des organisations publiques et privées. Une récente enquête auprès d’une soixantaine de diplômés 2023-2024 indique que les domaines d’impact les plus cités sont : transformation digitale (18 %), gestion du changement (15 %), planification stratégique (30 %), résolution de problèmes organisationnels (20 %). En effet, ce programme crée un pont entre deux mondes qui – on peut le regretter – s’ignorent trop souvent : celui de la recherche académique et celui des pratiques managériales. Un pont existait déjà avec les thèses Cifre, mais celles-ci s’adressent à de jeunes diplômés, qui font leur thèse dans une entreprise que, bien souvent, ils découvrent, quand la thèse de DBA s’adresse au manager en DBA travaillant déjà dans l’entreprise qui est son terrain d’investigation. Michel Kalika a créé le DBA a l université Paris Dauphine en 2008 et le DBA du Business Science Institute en 2012. Les deux co-auteurs ont coordonne le livre blanc de la Fnege sur le DBA . Jean-Pierre Helfer ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche. Texte intégral 1365 mots

L’intérêt d’un doctorat

Une prise de recul sur l’expérience

Le rôle du directeur de thèse amendé

![]()

13.10.2025 à 12:25

Un mauvais collègue peut-il devenir un bon manager ? Non, mais oui !

Le monde n’est pas toujours juste, et ce ne sont pas toujours les plus compétents qui sont récompensés. Comment faire quand un mauvais collègue est promu ? Est-ce forcément synonyme de catastrophe ? ou bien arrive-t-il que le boulet d’hier se réalise en devenant encadrant ? C’est à toutes ces questions qu’on n’ose pas toujours poser que s’attelle notre experte du management. Existe-t-il une justice immanente dans le monde du travail qui ferait qu’un collègue qui se comporte mal ne pourra jamais devenir manager ? On aimerait bien… mais il n’en est rien. Et parfois (souvent ?) même, au contraire, ce mauvais comportement peut l’aider à obtenir ce qui est considéré comme une promotion. Quant à savoir s’il (ou elle) sera un bon manager, la réponse est plus nuancée, mais cela reste du domaine du possible ! C’est parce que cette perspective est dérangeante qu’elle nous fait perdre beaucoup de nos repères. Mais il faut savoir la regarder en face pour affronter, voire déjouer, ces situations qui peuvent être très difficiles. Un mauvais collègue est quelqu’un qui n’est pas apprécié par l’équipe, et donc pas intégré. Il peut, en revanche, être bien vu par le manager. Les motifs de cette mauvaise appréciation, voire de ce rejet par l’équipe, sont, dans la très grande majorité des cas, liés à deux formes d’incompétences : l’incompétence métier quand le « mauvais collègue » ne fait pas son travail et nuit à la performance du collectif parce qu’il est incompétent (mal recruté, pas formé). Ce collègue peut en revanche être charmant et considéré comme sympathique. Mais, factuellement, c’est un « boulet » qui grève la performance du collectif. l’incompétence relationnelle, quand le collègue possède les compétences du métier mais a un comportement désagréable, voire toxique. Les deux cas de figure sont bien évidemment cumulables : certains mauvais collègues réussissent à la fois à être incompétent dans leur métier et posséder un relationnel détestable !

À lire aussi :

Devenir manager ne fait plus rêver… sauf les enfants issus d’un milieu populaire

Le premier réflexe serait de recommander de remédier à la situation. Dans un monde parfait, le manager soutenu par les RRH cherche les causes d’une telle situation, trouve des solutions et il devient possible d’imaginer une réintégration dans l’équipe du « mauvais collègue ». Mais si rien n’y fait ? Ou si, on n’a ni le temps ni l’envie de faire évoluer la situation ? On va alors chercher à se débarrasser du « mauvais collègue ». Il y a bien sûr le licenciement, la rétrogradation, ou bien le changement de poste ou d’équipes. Mais il existe un scénario fréquemment observé de l’évolution vers le management. C’est étonnant, mais finalement assez courant, sans qu’il existe des statistiques sur le sujet. On peut alors identifier au moins trois cas de figure : C’est mal connaître les dégâts d’un mauvais management, mais c’est un réflexe qu’on observe malheureusement très souvent. Le profil du « mauvais collègue » est alors surévalué par son manager pour se donner toutes les chances que son départ soit rapide ! Le collègue désagréable ou incompétent passe des concours pour devenir manager… et les réussit ! Or, les connaissances ne garantissent en rien la compétence de manager. Tout le monde le déteste, sauf… le grand patron ! Ils ont fait la même grande école, ils sont cousins, ils jouent au tennis ensemble… Et il est hors de question de le laisser tomber à cause de collègues grincheux. Une fois qu’il devient manager, le « mauvais collègue » peut-il devenir un bon encadrant ? Mais Qu’entend-on par un « bon manager » ? C’est un professionnel qui possède du leadership et sait motiver ses équipes. Il donne du sens au travail de chacun de ses collaborateurs, il écoute, fait preuve de bienveillance au sens où il ne cherche pas des coupables en cas de problème. Il sait aussi prendre des décisions, être équitable. L’ensemble de ces compétences managériales ne sont pas les mêmes que celles attendues d’un opérationnel. Il peut arriver qu’évoluant vers un poste de management le « mauvais collègue » révèle des talents cachés ! Après tout, les meilleurs coachs sportifs ne sont pas tous de grands champions (c’est même souvent le contraire !). Même si c’est loin d’être une règle absolue, on constate deux phénomènes en entreprise qui contribuent à rendre cela possible : « la fonction crée la compétence », et c’est vrai que souvent, on voit des personnes évoluer très positivement à la prise de nouvelles fonctions. l’adéquation entre la personne et le contexte étant incontournable, un changement d’entreprise, de service, de management (N+1 du nouveau manager) peuvent être à l’origine de revirements étonnants. Pour toutes ces raisons, et sans en faire une généralité ni une règle absolue : un mauvais collègue peut devenir un bon, et, pourquoi pas, un très bon manager ! Pourtant, quelle que soit l’évolution, la « promotion » provoque malaise et perte de repères ! L’évolution d’un collègue considéré comme « mauvais » vers un poste de manager, sans préjuger de la suite, est profondément perturbante. Elle donne un sentiment d’injustice : « il était mauvais, et il est récompensé ! » Cela va à rebours de toutes les injonctions entendes depuis la petite enfance : « il faut travailler dur pour avoir de bonnes notes », « il faut avoir de bonnes notes pour passer dans la classe supérieure », « il faut être compétent pour être recruté »… La compétence est au cœur de la méritocratie. Et l’incompétent doit être sanctionné, du moins, s’il persiste à l’être. C’est une perte de repères car c’est l’incompétence qui a alors de la valeur ! À l’inverse, de nombreux hypercompétents témoignent qu’ils ont le sentiment d’être dans une nasse. Ils sont en quelque sorte « collés » à leur poste car, sans eux, le service ne pourrait pas fonctionner ! Cette « trappe de la compétence » est la source d’une grande souffrance et peut amener à du désengagement, et un mal-être profond relevant des risques psycho-sociaux. Pour éviter ces dérives et ces promotions qui n’ont aucun sens, le manager doit intervenir avant. Il doit affronter le mauvais collègue pour poser avec lui les termes du problème. Pour cela, il est incontournable d’objectiver les situations où des dérives et des dysfonctionnements ont été observés. Il faut ensuite bien peser les différentes issues, en sachant résister à celle de la promotion qui peut laisser des traces durables dans l’équipe. Cela demande du temps, car la voie du dialogue est longue. Il faut aussi du courage, car il n’est pas simple de mettre un collaborateur devant ses failles. Entre déni et désir d’évacuer un problème complexe, le non-choix de la promotion vers le management est une voie qu’on retrouve souvent. Le risque est grand de la systématisation. C’est comme cela que naissent les kakistocraties. Isabelle Barth ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche. Texte intégral 1570 mots

Le « mauvais collègue » : incompétent et/ou toxique

Et le « mauvais collègue » devint manager

Le poste de manager : une révélation ?

Anticiper les dégâts collatéraux

La trappe de la compétence

![]()