ACCÈS LIBRE UNE Politique International Environnement Technologies Culture

13.10.2025 à 15:01

Pop culture sud-coréenne : les raisons d’un succès mondial

La « hallyu » (ou, vague coréenne) désigne la diffusion mondiale de la culture sud-coréenne depuis la fin des années 1990. Elle englobe la popularité croissante de la musique K-pop, des dramas coréens, du cinéma, de la mode, de la cuisine et même des jeux vidéo et des cosmétiques provenant du sud de la péninsule. Ce phénomène, soutenu par Internet et les réseaux sociaux, a permis à Séoul de renforcer son influence culturelle et économique internationale. Mais comment expliquer un succès aussi durable et aussi général ? En 2021, la série Squid Game, distribuée par Netflix dans 190 pays, bat des records d’audience avec 266 millions de vues et remporte 52 prix de la critique pour la saison 1. En 2025, le film d’animation musicale K-pop Demon Hunters explose les compteurs de la plate-forme (avec 236 millions de vues depuis sa sortie en août, ce qui en fait le film le plus regardé de tous les temps sur Netflix), tandis que le single principal du film Golden occupe les premières des charts partout dans le monde et atteint 503 millions de streams sur Spotify. Ces deux succès d’audience et de critique ne sont pas des phénomènes isolés : ils font partie de la Hallyu (ou K-Wave), vague de produits culturels sud-coréens qui déferlent depuis plus de deux décennies sur le monde et modifient les équilibres en matière de production et consommation culturelle, en défiant la domination d’anciens centres dans les domaines aussi bien esthétique qu’économique. L’une des caractéristiques les plus remarquables de cette vague est sa diversité : Squid game fait de la critique du capitalisme débridé et des inégalités qui en découlent son message principal, tandis que K-pop Demon Hunters raconte l’histoire fantastique d’un groupe de trois jeunes filles, membres d’un groupe de K-pop féminin le jour et chasseuses de démons la nuit… Comment comprendre cet attrait international pour les produits culturels d’un « petit » pays ? Les explications culturalistes qui renvoient alternativement au registre de la proximité ou de la distance préexistante entre les contenus des produits et la culture audiences sont inopérantes pour l’expliquer. L’argument de la proximité ne peut rendre compte d’un succès mondial, car celle-ci est par nature variable d’une aire géographique à une autre, et les produits sud-coréens peuvent bien paraître « familiers » ou « proches » aux pays voisins – Japon et Chine (exception faite des conflits de mémoire qui continuent de les opposer) – et « lointains » de la France, qui n’a pas de lien historique avec la Corée du Sud, accueille une diaspora sud-coréenne très minoritaire (quelques dizaines de milliers de personnes seulement) et est dotée d’un terreau culturel assez étranger au néoconfucianisme de la Corée du Sud. L’explication par la distance « exotique » ne rend pas non plus compte de l’attrait international envers les produits sud-coréens, tant la Corée du Sud projette l’image d’un pays moderne, que l’on considère ses indicateurs économiques, ses performances dans le domaine éducatif ou ses avancées technologiques. Il importe par conséquent de chercher d’autres explications à cette appétence qui relève plutôt d’un penchant pour la consommation de la différence, ce goût des autres étant devenu le moteur du consumérisme moderne, notamment dans les jeunes générations. Se manifestant dans les paysages, la langue et les traits anthropologiques, cette différence réside également dans le cas des produits sud-coréens dans la présentation d’une modernité critique mais non désenchantée (car la résolution des tensions entre l’individu et le collectif est possible), qui semble savoir concilier les legs du passé et les enjeux du présent (comme en témoigne le genre sagueuk, qui, tout en traitant des contenus historiques, aborde souvent des sujets modernes, comme la place des femmes, l’inclusion des classes laborieuses, etc.). Cette modernité est présentée comme une alternative à ses concurrentes occidentales (notamment états-uniennes) et orientales (notamment chinoises et japonaises) qui, chacune à leur manière, cherchent à faire prévaloir un récit hégémonique. La hallyu a souvent été prise en exemple du déploiement de ce qu’il est convenu d’appeler le soft power. En effet, les produits audiovisuels sud-coréens, le plus souvent assortis d’une image fun, cool et innovante, ont permis de faire connaître un pays, jusqu’alors resté marginal dans la globalisation de la culture et des imaginaires. Néanmoins, à la différence des vagues culturelles dominantes, et notamment de la vague états-unienne, la hallyu n’ambitionne pas de coréaniser le monde ni de diffuser une « Korean way of life ». Au contraire, les standards des productions audiovisuelles sud-coréennes sont de plus en plus réappropriés par les industries internationales. Alors que Squid Game a été écrit, réalisé (par Hwang Dong-Hyuk) et produit en Corée du Sud (par Siren Pictures Inc, basée à Séoul), K-pop Demon Hunters est écrit, réalisé (par Maggie Kang et Chris Appelhans, basés à Hollywood et Los Angeles) et produit aux États-Unis (par Sony Pictures Animation). Le « K » n’est donc plus seulement l’indicateur d’une nation mais d’une esthétique qui lui échappe à mesure que son succès s’accroît. Le soft power culturel de la Corée du Sud prend donc un visage particulier. D’abord, il ne s’accompagne pas du déploiement d’un hard power de type militaire (comme cela a été le cas pour les États-Unis, dont les marques globales ont fait irruption sur le marché européen et japonais après la Seconde Guerre mondiale, parallèlement à une forte présence militaire), alors même que la Corée du Sud est, dans les faits, une puissance militaire. Il ne réactive pas non plus des souvenirs douloureux d’un passé impérialiste ou colonial (comme cela a pu être le cas des produits culturels japonais en Asie de l’Est), puisque la Corée a plutôt été une terre de conquête et qu’elle subit encore les attaques régulières de la Corée du Nord, pays avec lequel la paix n’a jamais été signée. Ensuite, le succès de la hallyu n’est pas instrumentalisé par le gouvernement sud-coréen dans des rapports de forces géopolitiques et géoéconomiques, comme pouvait l’être l’arrivée massive de produits états-uniens en France après la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre du règlement de la dette de guerre française (accords Blum-Byrnes de 1946). C’est pourquoi nous avons proposé de désigner cette forme originale de soft power par le terme de sweet power. Bien entendu, le sweet power reste inscrit dans un rapport de force, comme les réactions de rejet qu’il suscite, notamment chez les anciens dominants, l’indiquent : la Chine bloque régulièrement l’importation des produits sud-coréens pour défendre son nationalisme culturel, de même que des mouvements anti-coréens ont vu le jour au Japon et aux États-Unis depuis le succès de la hallyu. Ce sweet power naît dans le cadre d’une transformation de la globalisation de la culture, devenue une mosaïque culturelle. La domination des acteurs historiques de la globalisation de la culture est en effet battue en brèche par l’émergence de nouveaux centres de production, qui ont connu une forte élévation des niveaux de vie et de consommation de leurs populations désormais démographiquement dominantes dans les équilibres mondiaux. Elle l’est aussi via la prolifération des plates-formes numériques (YouTube, Netflix, Naver, Viki, iQIYI, Disney +, Prime Vidéo, Rakuten, etc.) et par l’essor concomitant des réseaux sociaux (Tik Tok, We Chat, KakaoTalk, LINE, etc.) qui permettent à des productions locales de toucher rapidement une audience globale. La globalisation culturelle ne correspond donc plus à la diffusion unidirectionnelle des modèles occidentaux vers le reste du monde et la hallyu s’inscrit dans une histoire qui a vu se succéder la vague des films de Hongkong, de Bollywood et de Nollywood, mais également les anime japonais, les télénovelas brésiliennes, les diziler turcs, etc. La globalisation de la culture devient donc multipolaire, même si tous les pays producteurs ne disposent pas des mêmes ressources pour promouvoir leurs contenus culturels, leurs styles, leurs imaginaires et leurs récits. Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche. Texte intégral 1746 mots

La consommation de la différence

Du soft au « sweet power »

Un exemple de globalisation alternative

![]()

13.10.2025 à 12:25

Derrière la promesse d’autonomie du travail hybride, de vrais risques de surcharge cognitive

La multiplication des outils numériques peut produire de nouvelles formes de stress au travail, quand ils sont utilisés dans le cadre du travail hybride. Quelles en sont les raisons ? Comment y remédier ? L’hybridation s’est pérennisée et apparaît comme une forme durable d’organisation du travail. Près de 75 % des cadres adaptent désormais leurs jours de télétravail à leurs missions. Ce mode d’organisation est désormais incontournable, car de nombreux salariés et notamment les cadres : 67 % d’entre eux déclarent qu’ils seraient mécontents d’une réduction du télétravail et 82 % d’une suppression. Du côté des employeurs, 70 % des entreprises privées de plus de 250 salariés, révèlent que ne pas proposer le télétravail constitue un frein pour le recrutement d’après l’étude APEC de mars 2025 Il s’agit d’un élément fort de la marque employeur. L’hybridation recouvre plusieurs réalités : le nomadisme, le travail à domicile, le coworking. Il offre une forme de flexibilité dans l’organisation et une meilleure articulation des temps de vie. Pourtant, derrière cette apparente flexibilité se cache cependant une hyperconnectivité. L’hyperconnectivité correspond à un usage important des outils numériques notamment en dehors de toute obligation contractuelle et durant une amplitude horaire excédant les dispositions acceptables et décrites dans le Code du travail.

À lire aussi :

Le télétravail est-il devenu le bouc émissaire des entreprises en difficulté ?

L’usage des outils numériques accroît la porosité entre les sphères privée et professionnelle particulièrement en situation hybride, pouvant ouvrir la voie à des troubles psychosociaux, comme le stress chronique, l’isolement ou l’épuisement. De nouvelles formes de harcèlement peuvent également se révéler à distance, associées au technostress. C’est une forme de « servitude volontaire » qui contribue à cette hyperconnectivité et augmente l’amplitude des journées de travail – parfois sans même que les télétravailleurs en aient conscience. L’hyperconnectivité correspond à un usage important des outils numériques notamment en dehors de toute obligation contractuelle et durant une amplitude horaire excédant les dispositions acceptables et décrites dans le Code du travail. Face à l’accélération de ces sollicitations numériques constantes, certains s’imposent un autocontrôle constant pour être capables de répondre à tout, à tout moment, dans un souci de performance ou de reconnaissance, soumis à des injonctions de disponibilité et de réactivité. Les sollicitations en visio et demandes de reporting augmentent (observatoire du télétravail). Certains souffrent d’une forme de syndrome du bon élève ! Ceci pourrait soulever des problèmes de santé au travail. Pour faire face aux exigences de ces environnements hyperconnectés, notre cerveau sollicite intensément ses réseaux attentionnels, notamment ceux de la vigilance. Cela entraîne des situations de « multitâche » auxquelles il est en réalité très mal adapté. Contrairement aux idées reçues, notre cerveau n’est pas multitâche, il ne traite pas les informations en parallèle, mais en série, c’est-à-dire l’une après l’autre, en basculant rapidement entre elles. S’il est extrêmement rapide et puissant, capable de passer d’une tâche à l’autre en quelques dizaines de millisecondes, cela n’est pas sans coût. Chaque changement demande une réinitialisation coûteuse en énergie mentale. Plus les interruptions s’enchaînent, surtout lorsqu’elles échappent à notre contrôle, plus ce « carburant attentionnel » s’épuise vite. Comme une voiture qui consomme davantage en ville qu’à vitesse constante, notre cerveau brûle son énergie à force de passer d’un mail à une réunion, d’une notification à un rapport. La conséquence de ce phénomène ? Nous nous épuisons plus vite et commettons davantage d’erreurs. Il est donc plus que temps, d’une part, de prendre conscience des contraintes neurobiologiques de notre cerveau afin d’améliorer les méthodes de travail en mode hybride, et d’autre part, de développer les compétences nécessaires pour mieux collaborer. D’ailleurs, une étude menée auprès de plus de 1500 étudiants montre que 63 % pensent pouvoir gérer plusieurs tâches simultanément. Pourtant, lorsque des étudiants bénéficient d’un apprentissage explicite et d’une mise en situation concrète, ils ne sont plus que 22 % à maintenir cette croyance. Des programmes existent pour renforcer certaines compétences mentales clés : la flexibilité cognitive : capacité à passer d’un objectif à un autre rapidement ou encore à envisager un sujet sous différents angles ; le monitoring attentionnel : capacité à suivre, modifier et améliorer ses stratégies attentionnelles ; la réactivité : capacité à réagir rapidement face à des situations ou sollicitations inattendues et à ajuster ses priorités en fonction ; la planification : capacité à hiérarchiser des tâches et à les effectuer dans le temps imparti tout en respectant les délais. Ces compétences permettent de mieux s’adapter à l’environnement numérique, de limiter la surcharge et de préserver l’énergie mentale. Les risques posés par le travail numérique ont été pris au sérieux par les pouvoirs publics. Dès 2015, le rapport Mettling s’est intéressé à la transformation numérique et préconisait de « compléter le droit à la déconnexion par un devoir de déconnexion du salarié ». Le droit à la déconnexion a ensuite été inscrit dans la loi du 8 août 2016 (article L. 2242-17 du Code du travail). Il garantit aux salariés la possibilité de ne pas être sollicités en dehors des horaires de travail. Ce droit est une protection contre les dérives de l’hyperconnexion. L’employeur encourt d’ailleurs des sanctions pénales (emprisonnement et amende) s’il n’a pas respecté son obligation de négocier sur la qualité de vie au travail incluant le droit à la déconnexion (art. L.2243-2). Il s’agit d’organiser la déconnexion par accord, charte, notes de service en formalisant une utilisation responsable des outils de travail à distance, en permettant le respect des horaires légaux et des temps de pause (déconnexion automatique avec envoi différé des mails par exemple). La culture du résultat doit ainsi prendre le pas sur celle du présentéisme. Les managers doivent veiller à : évaluer la charge réelle de travail, organiser les conditions d’exercice à distance, repérer les éventuelles inégalités entre collaborateurs, mesurer et prévenir aux risques psychosociaux. Au-delà de la liberté promise, une nouvelle forme d’aliénation numérique se développe en mode hybride. Malgré des perspectives encourageantes en matière d’organisation des temps de vie, il impose en contrepartie une vigilance accrue quant à ses impacts sur la santé mentale et cognitive des travailleurs. Former à l’attention, reconnaître les risques de surcharge, garantir un droit effectif à la déconnexion : autant de conditions indispensables pour que flexibilité ne rime pas avec épuisement. Sans accompagnement, sans régulation, sans pédagogie, l’épuisement cognitif présente un risque pour la santé mentale des télétravailleurs. Travailler en mode hybride, oui mais à condition de veiller à notre santé mentale ! Cet article a été rédigé avec Dr Nawal Abboub, cofondatrice et directrice scientifique de Rising Up et cocréatrice du Core Skills Scan. Caroline Diard ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche. Texte intégral 1588 mots

Le multitâche : juste une illusion, à peine une sensation

Les limites du cerveau humain

Former à l’attention : une urgence dans un monde fragmenté

Un cadre à rappeler collectivement

![]()

13.10.2025 à 12:25

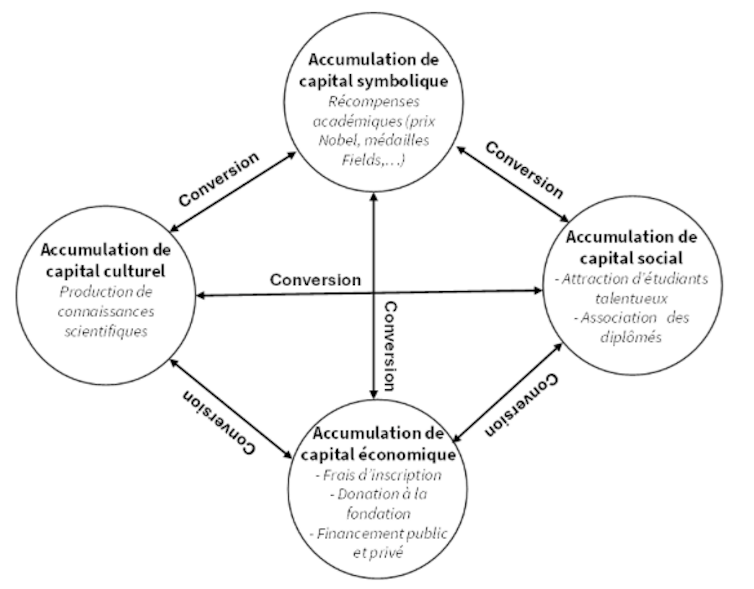

Les secrets de la domination de l’Université Harvard au classement de Shanghai

L’élection de Donald Trump met à mal le « business model » de l’Université d’Harvard. Cette université domine le classement de Shanghai grâce à son excellence scientifique, une fondation gérant 53,2 milliards de dollars et un réseau de 420 000 diplômés. À partir de la « théorie des capitaux » de Bourdieu, une étude cherche à comprendre comment la plus prestigieuse université domine son champ scientifique. Le classement de Shanghai mesure l’excellence scientifique des universités dans le monde. Sur les dix premières, huit sont états-uniennes ; l’université d’Harvard trône à son sommet depuis 2003. Comment expliquer la domination de cette organisation privée à but non lucratif dans un champ universitaire réputé très concurrentiel ? Avec Rachel Bocquet et Gaëlle Cotterlaz-Rannard, à partir de la « théorie des capitaux » de Pierre Bourdieu, nous décodons le modèle économique, ou business model, des universités de recherche états-uniennes. L’enjeu est de comprendre comment la plus prestigieuse et la plus puissante d’entre elles domine son champ scientifique. L’excellence scientifique d’Harvard, symboliquement reconnue par le classement de Shanghai, résulte de l’accumulation et de la conversion de capital économique, social, culturel et symbolique. La dimension systémique qui fonde la robustesse du business model le rend difficilement reproductible. Il est lié à cette capacité d’accumuler simultanément les quatre formes de capitaux et de les interconvertir. La théorie de Bourdieu articule quatre formes de capitaux : le capital économique, le capital culturel, le capital social et le capital symbolique. Le dernier étant la reconnaissance sociétale de la possession des trois autres. Chaque forme de capital contribue à l’accumulation des autres formes de capital par un processus d’inter-conversion ; le capital culturel est converti en capital économique, social ou symbolique et inversement. Harvard est une université de recherche. Ses 2 445 professeurs et 3 048 chercheurs affiliés ont pour mission première de produire des connaissances scientifiques – capital culturel. Sur les cinq dernières années, la plateforme Web of Science recense pour Harvard 204 560 publications, dont 16 873 dans des revues à comité de lecture, ce qui en fait l’université qui produit le plus de connaissances scientifiques. Ses chercheurs sont les plus cités par la communauté scientifique. Ce capital culturel est converti en capital économique par l’obtention de financement : 6,5 milliards de dollars en 2024. La faculté de médecine est l’une des universités états-uniennes qui obtient le plus de financement de l’État fédéral (National Institut of Health). Ce capital culturel fait l’objet d’une reconnaissance sociétale par l’attribution à ses chercheurs de récompenses prestigieuses : prix Nobel, médaille Fields, prix Turing, prix Pulitzer, etc. Cette reconnaissance correspond à une conversion du capital culturel en capital symbolique, ce qui renforce le prestige de l’institution. Ce capital symbolique contribue par sa conversion à l’accumulation des autres formes de capitaux, notamment en capital économique en favorisant les donations à la fondation de l’université par des individus ou des entreprises. En 2024, l’endownment (capital économique) issu de donations représente 53,2 milliards de dollars, soit le plus important fond de dotation au monde pour une université. En 2024, la rentabilité des investissements de la fondation est de 9,6 %. Ces revenus permettent de verser 2,4 milliards de dollars à l’université, soit 40 % de son budget, pour financer des projets de recherche. Le capital symbolique est également converti en capital économique en justifiant des frais d’inscription importants. En 2025, une inscription au bachelor d’Harvard coûte 61 670 dollars par an, soit une des institutions les plus chères des États-Unis. Les frais d’inscription au programme MBA sont de 81 500 de dollars par an et ceux de la Harvard Law School sont de 82 560 dollars. Certaines grandes fortunes peuvent faire des donations à Harvard pour faciliter l’admission de leur progéniture.

À lire aussi :

Harvard face à l’administration Trump : une lecture éthique d’un combat pour la liberté académique

Le prestige académique attire d’excellents étudiants et contribue à l’accumulation de capital social. Pour être admis dans son bachelor, Harvard exige le plus haut score SAT des universités états-uniennes (1500-1580). Son taux d’admission des candidats de 3 % est le plus faible du pays. Lorsqu’ils sont diplômés, ces étudiants irriguent la société dans ses sphères scientifique – Roy Glauber, George Minot –, politique – huit présidents des États-Unis sont diplômés d’Harvard –, économique pour créer ou diriger de grandes entreprises – Microsoft, JP Morgan, IBM, Morgan Stanley, Amazon, Fidelity Investments, Boeing, etc. –, littéraire – William S. Burroughs, T. S. Eliot – et artistique – Robert Altman, Natalie Portman. Tous ces diplômés, notamment en adhérant à la Harvard Alumni Association, correspondent à une accumulation de capital social qui représente un réseau de 420 000 personnes. L’université mobilise ce réseau pour des levées de fonds, des participations à ses instances de gouvernance ou des évènements. L’homme d’affaires Kenneth Griffin illustre ce mécanisme. En 1989, Il est diplômé d’Harvard en économie. Il fonde Citadel LLC, un des hedge funds les plus réputés des États-Unis et, accessoirement, devient la 34e fortune mondiale. Il a donné 450 millionsde dollars à son alma mater (université) : 300 millions à la faculté des arts et des sciences et 150 millions à Harvard College. Son objectif est de financer la recherche et de subventionner des étudiants issus de milieux défavorisés. La célébrité de Kenneth Griffin dans les milieux financiers incite des étudiants à venir à Harvard et, à terme, entretenir le processus d’accumulation et de conversion lorsqu’ils travailleront dans la finance. L’université instaure une compétition symbolique entre ses diplômés sur les montants donnés à la fondation. Les plus importants donateurs sont reconnus par le prestige de voir leur nom attribué à un bâtiment du campus, voir à une faculté. En 2015, John Paulson, diplômé de la Harvard Business School et fondateur d’un des hedge funds les plus importants des États-Unis, a donné 400 millions de dollars à la faculté d’ingénierie et des sciences appliquées qui est devenu la Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences. L’élection du président Trump ouvre une période d’hostilité avec Harvard en menaçant son modèle économique. La première raison est fiscale. Les donations à la fondation de l’université offrent des avantages fiscaux importants aux donateurs en matière de déductions. La fondation est exonérée sur les bénéfices réalisés par nombre de ses investissements. Une révocation de ces deux avantages par l’administration des États-Unis réduirait les montants disponibles pour financer la recherche et la production de capital culturel. La seconde est liée aux financements fédéraux de la recherche. En 2024, Harvard a reçu 686 millions de dollars de l’État fédéral. Leur suppression limiterait la capacité de l’université à développer des connaissances scientifiques. La troisième résulte des poursuites pour discrimination menées par l’administration Trump, qui peut nuire à la réputation de l’université et détourner d’Harvard certains donateurs, chercheurs ou étudiants. Kenneth Griffin et Leonard Blavatnik, deux importants donateurs, ont décidé de suspendre leurs dons en raison des accusations d’antisémitisme portées contre Harvard. En 2024, les dons ont diminué de 193 millions dollars, notamment en raison de ces accusations. La suppression pour Harvard de la possibilité d’attribuer des certificats d’éligibilité, ou DS 2019, aux étudiants étrangers, notamment aux doctorants et post-doctorants, limiterait le nombre d’individus contribuant à la recherche. En 2025, l’Université d’Harvard compte 10 158 étrangers, dont 250 professeurs et 6 793 étudiants, soit 27,2 % de l’ensemble des étudiants.

À lire aussi :

Moins d’étudiants étrangers aux États-Unis : une baisse qui coûte cher aux universités

Michel Ferrary ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche. Texte intégral 2011 mots

Près de 204 560 publications au cours des cinq dernières années

Fondation de 53,2 milliards de dollars

Sélection des meilleurs étudiants

Harvard Alumni Association

Face à Trump, la vulnérabilité du « business model »

![]()