Abonnés Articles en accès libre Hebdo Articles

14.05.2024 à 18:05

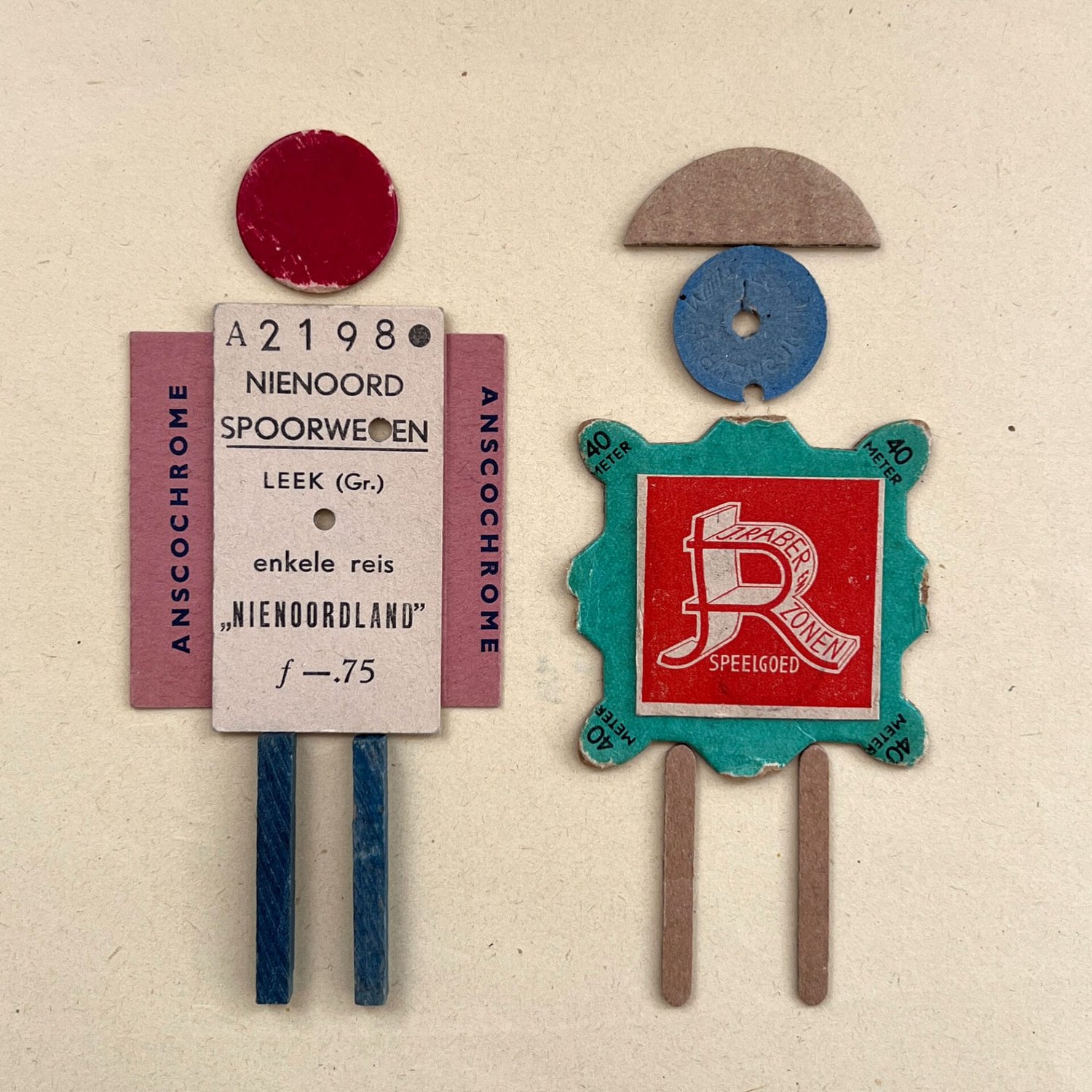

Quand l'éphémère devient tangible avec les collages renversants d'Anja Brunt

L'Autre Quotidien

Texte intégral (1397 mots)

Inspirés par Dada et le surréalisme, les assemblages instinctifs de papier d'Anja Brunt évoquent un sentiment de fantaisie, de spontanéité et d'aléatoire. Cette graphiste basée à Amsterdam crée des assemblages depuis six ans pour se détendre.

All images © Anja Brunt

Après être tombée amoureuse des nombreuses possibilités du support, elle a commencé à travailler intuitivement, en découpant et en arrangeant des documents éphémères vintage pour en faire des itérations de corps, de bâtiments et de textes audacieux. Et ça marche carrément bien !

Brunt collecte des matériaux dans tous les endroits imaginables. Des papiers qu'elle trouve dans les boîtes de chocolat aux cartes à jouer antiques, en passant par les brochures d'instruction et les billets de train, l'artiste se procure à la fois des pièces anciennes et des supports contemporains issus de sa vie quotidienne. Au fur et à mesure qu'elle accumule des bouchées prometteuses, elle organise chaque fragment dans des boîtes et de vieux albums de timbres, où ils attendent d'être ajoutés à un montage.

En ce moment, Brunt développe l'animation par le collage. Vous pouvez découvrir ses nouveaux projets sur son site et sur Instagram. Affaire à suivre. DEprès !

Jean-Pierre Simard, le 15/05/2024

Anja Brunt - Collages renversants

14.05.2024 à 17:40

Amphétamine Africa où la vitesse du singeli tanzanien booste le son

L'Autre Quotidien

Texte intégral (973 mots)

Hier encore confidentiel, le son futuriste des ghettos de Dar Es-Salaam s’exporte à présent sur les dancefloors du monde entier. Quatorze ans après sa naissance, le singeli est passé du rang de paria à celui de fierté nationale.

Le studio éponyme de Dar es Salaam du producteur tanzanien Sisso est à la pointe du genre singeli. Le singeli n'est plus guère underground en Tanzanie, mais ses vitesses implacables de plus de 200 BPM laissent une large place à l'expérimentation et, grâce aux efforts du label ougandais Nyege Nyege - lancé par deux expatriés européens pour faire la chronique de l'underground électronique fertile d'Afrique de l'Est -, ses représentants les plus extrêmes ont pris de l'ampleur à l'étranger par rapport à des artistes relativement pop comme Msaga Sumu. Des disques comme Poaa de Bamba Pana, Mr. Mixondo de DJ Travella ou Mateso de Sisso ont mis en évidence le côté Terminator du genre, mais Singeli Ya Maajabu, la nouvelle collaboration de Sisso avec la claviériste Maiko, sonne plus comme une collaboration informelle et extrêmement bizarre jam session. D’où l’éveil de notre intérêt.

Les boucles de la batterie-machine galopent avec l'élan d'une proie curieuse, tandis que les sons de gobstopping esquissent des motifs musicaux simples. "Kivinje" s'ouvre sur une explosion de sirènes et de synthétiseurs à la sonorité de corne, et il faut quelques écoutes pour s'apercevoir qu'ils jouent une série classique de changements d'accords, I-IV-V-IV, les mêmes que les classiques du rock comme "Louie Louie" et "Wild Thing". Plus tard, le duo évite complètement les indices "musicaux", enrichissant le paysage d'effets aqueux ("Mizuka") et de bruits de bulles ("Kazi Ipo"). Les pistes de synthé de Maiko s'élèvent à une beauté presque néoclassique, trouvant de nouvelles façons simples de tracer des progressions d'accords familières.

Alors que les scènes régionales comme singeli sont souvent louées à l'étranger pour leur futurisme supposé sui generis, Sisso et Maiko puisent dans une large palette, entretenant une conversation permanente avec d'autres scènes de clubs expérimentales. L'influence du juke est indéniable sur "Kiboko" ; "Mizuka" est une étendue désolée de sons de verre et de grincements de film d'horreur qui n'est pas très éloignée de "The Tunnel" de Marie Davidson ; et la minute "Mangwale" colle des échantillons de chœurs flottants dans le seul répit ambiant de l'album. Pourtant, ces distinctions tendent à disparaître sous l'assaut de la musique. Même avec un peu moins de 40 minutes, cet album est un véritable maelström, et dans un environnement dépourvu d'opportunités d'aller aussi loin que la foule typique de Singeli, écouter Singeli Ya Maajabu pourrait ressembler à une randonnée sur une montagne à travers une tempête de grêle, ou peut-être à un jeu N64 basé sur Obscura de Gorguts.

Il n'y a rien de comparable à l'implacabilité presque charlemagne-palestinienne de "Biti Three" de Bamba Pana, mais Singeli Ya Maajabu exige tout de même une grande tolérance pour les aigus et l'abrasion. C'est le cas d'une grande partie de la musique pop la plus avant-gardiste de ces dernières années, du rage-rap explosif d'Opium aux breakdowns ahurissants du funk brésilien en passant par les fantaisies de chipmunk de l'hyperpop. L'ennui est peut-être l'une des dernières frontières que l'auditeur moderne doit franchir pour trouver la musique la plus vitale du monde, mais à l'époque, le rock'n'roll sonnait comme du bruit pour Frank Sinatra. Vos parents n'apprécieront probablement pas l’album, mais une fois qu'il vous aura appris à l'écouter, il vous fera tourner le cerveau comme rien d'autre. Pari tenu !

Jean-Pierre Simard, le 15/05/20,24

Sisso & Maiko – Singeli Ya Maajabu - Nyege Nyege Tapes

14.05.2024 à 17:20

“Animas animus fricat” d'Andreas Graziosi

L'Autre Quotidien

Texte intégral (1389 mots)

Au centre de la Sardaigne, dans différents villages du territoire de la Barbagia, vivent bien ancrés des étranges et archaïques traditions. Pratiqués par les habitants, des anciens cultes, représentent un rapport intense et brutal que l’homme entretien avec le sauvage et portent une valeur mystique, spirituelle et sacrée, dans un but cathartique et libératoire.

Ces costumes appartiennent à un temps qui ne nous appartient pas, se masquer est un destin, le trait d’union d’une relation inquiétante entre l’être-animal et la divinité ; porter un masque signifie se métamorphoser sous la forme d’une entité autre. Le menaçant et le perturbant que produisent ces masques n’a pas la fonction de faire peur à l’autre, mais c’est provoquer une relation avec l’autre. Les habitants, de cette région, utilisent l’expression Animas pour définir quelque chose que n’a pas ni de temps, ni de corps, de fois inquiétante, sauvage, est ce qui est spécifiquement non-humain et sert à vivre une expérience.

Andrea Graziosi est un photographe italien basé à Marseille. Il accomplit ses recherches autour des corrélations que l’être humain entretient avec les autres formes de vie. Évoquant et travaillant sur des notions ontologiques reliées aux concepts du devenir animal, de dimensions parallèles, de fracture, d’étrangeté, il vise à réaliser des travaux photographiques, dont la place de l’objet imprimé est déterminante.

PRIX Honorable Mention Hariban Award 2023, (Japon) / Lauréat Prix Maison Blanche 2023, (France) / 3° Prix, GOMMA Grant Photography, 2022 (UK) / Prix Polyptyque 2022, (France)

En savoir plus sur son travail ici

Jean-Pierre Simard, le 15/05/2024

Andreas Graziosi - Animas 2023

14.05.2024 à 17:03

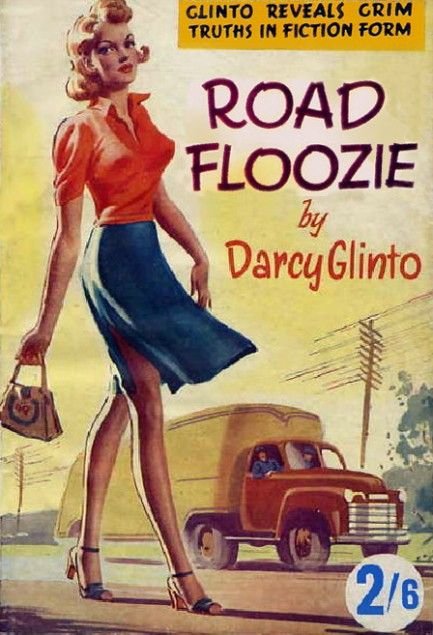

Le boit sans soif de Rivers Solomon pour “Soif de Sang”

L'Autre Quotidien

Texte intégral (4450 mots)

Huit récits autobiographiques et nouvelles qui éclairent et prolongent la superbe colère investigative et poétique de Rivers Solomon

Dans une maison en bois sur une petite ferme, non loin d’un bois touffu, au bord d’une rivière sinueuse, à l’ouest d’un bourg, loin de ce déchaînement de fureur que l’on appelle la guerre, vivaient la Maîtresse, ses deux filles d’âge adulte Adélaïde et Catherine, sa sœur Bitsy, sa mère valétudinaire Anna, et son esclave, Sully, une fille de quinze ans qui avait des crocs dans le cœur. Dès qu’elle apprit qu’Albert, le mari de la Maîtresse, était mort au champ d’honneur, elle donna l’assaut à la famille qui l’avait élevée : elle versa subrepticement quelques gouttes d’essence de valériane dans leur tasse de lait chaud et, pendant la nuit, leur trancha la gorge.

L’au-delà, qui observe le monde des vivants avec une attention soutenue, remarqua cet événement. Il était possible d’exploiter ces importants dérèglements, de s’en servir pour frayer un chemin entre notre domaine et le leur. Quand une fille si jeune assassinait une famille entière, un lien d’une effroyable puissance se créait entre ces royaumes – car un tel geste va contre l’ordre naturel des choses, et l’au-delà prospère lorsque règne le désordre.

Sully, hors d’haleine, sa respiration un murmure rauque, regardait les cadavres à ses pieds. Du sang tachait ses vêtements, ses cheveux, sa peau. Elle en avait même dans la bouche, il avait giclé lorsqu’elle avait coupé l’artère de Bitsy. Elle en sentait le goût sur sa langue, mais Sully refusait d’avaler, ne pouvait pas supporter l’idée d’incorporer le fluide salé de cette horrible femme à son propre sang. La salive s’accumulait dans sa bouche, et elle finit par cracher sur le tapis de la seconde chambre, celle où dormaient Bitsy et la Maîtresse.

Elle descendit au rez-de-chaussée en titubant, sortit, se dirigea vers la grange. D’une boîte en fer-blanc, dans laquelle elle avait mis toutes ses possessions, Sully tira un pain de savon. Elle en frotta énergiquement sa langue, puis le mordit et avala le morceau, au cas où une goutte ou deux du sang de Bitsy seraient entrées en elle : il fallait tout éradiquer.

Sa respiration sibilante, précipitée, faisait penser aux râles d’un coyote à l’agonie, ou aux premiers souffles d’un poulain qui vient de naître, ou aux appels guerriers d’une chouette de chasse, ou au rugissement des vents de tempête. Sully ferma les yeux. Dans le calme et l’obscurité de la grange, elle pouvait entendre les bruits de la nuit, tout aussi distinctement qu’elle aurait entendu une femme chanter à tue-tête en travaillant aux champs. C’était comme une musique, dont elle se laissa pénétrer. Elle perdit connaissance. Quand elle retrouva ses esprits, sa respiration avait repris un rythme normal. elle ouvrit les yeux. Après quelques instants, elle se sentit assez forte pour retourner dans la maison.

Elle prit tous les draps et les porta jusqu’à la rivière, afin de les laver du sang qui les souillait. Elle avait l’habitude de ce genre de travail, parce que l’une de ses corvées avait été de récurer, chaque mois, les dessous ensanglantés de la Maîtresse, de la fille de la Maîtresse et de la sœur de la Maîtresse.

Le vif courant était très froid, un vent aigre soufflait ; quand elle eut les mains gelées au point de ne plus pouvoir remuer les doigts, Sully alla accrocher les draps aux branches dénudées d’un arbre. Le vent faisait bouger les étoffes de lin, qui se balançaient, comme possédées. Elle rentra dans la maison pour se réchauffer les mains près du poêle, puis elle sortit un à un, en les portant à l’épaule, les cadavres des esclavagistes. Elle entreprit de creuser une fosse – elle creusa toute la nuit, et le jour suivant, et toute la nuit d’après, sans dormir. Au fond de cette plaie béante dans la terre, Sully fit glisser la Maîtresse, Adélaïde, Catherine, Bitsy et Anna, puis elle combla le trou.

Elle aurait dû éprouver de douloureuses émotions en pensant à ces femmes – elle vivait avec elles depuis l’âge de six ans – mais son cœur restait insensible. Sa colère n’avait pas du tout diminué, elle avait peut-être augmenté, parce qu’elle avait espéré en vain que ces meurtres, que cet acte radical de rébellion lui apporterait une forme de soulagement. Ces femmes avaient été des Goliath, des menaces constantes, et elles avaient fait subir à Sully tous les sévices que leur imagination avait pu concevoir – mais elles ne valaient guère plus qu’un épi de maïs, désormais. Leurs âmes étaient devenues creuses, et n’avaient plus la moindre importance. Comment cela était-il possible ? Comment des géantes, des créatures immenses, avaient-elles pu être réduites à néant à la suite d’un simple coup de couteau ? (« Soif de sang », 2019)

En deux redoutables romans, « L’incivilité des fantômes » en 2017 et « Sorrowland » en 2021, et une novella océanique et électrique, « Les abysses » en 2019, Rivers Solomon s’est imposée ces dernières années comme l’une des figures littéraires majeures faisant vivre, comme son aînée Nalo Hopkinson, même si c’est sous une forme bien distincte, l’héritage de la grande Octavia Butler et d’une littérature afrofuturiste pionnière qui assume l’héritage, loin d’être totalement dissipé, de l’entreprise esclavagiste – mais qui sait projeter cet héritage dans un contre-récit plus global des différences et des collectifs de toute nature, résolument orienté vers l’avenir (je vous laisse vous reporter aux notes de lecture concernées sur ce blog pour davantage de détails).

Regroupant six nouvelles (l’une d’elles, la nouvelle-titre, « Soif de sang », nettement plus longue que les autres) et deux récits supposés subtilement autobiographiques, textes parus en revue, en anthologie ou en édition autonome entre 2016 et 2022, ce recueil, traduit par Francis Guèvremont pour Aux Forges de Vulcain début 2024, éclaire d’un jour particulièrement lumineux – et efficace – l’œuvre en cours de Rivers Solomon.

– Maman ? a demandé Agnès, les mains jointes derrière le dos.

Elle avait lu, dans le dernier numéro du magazine Lure, que se tenir droite avait un effet amincissant, et cette idée lui avait plu immensément – comme si ses flancs se faisaient raboter, peu à peu, jusqu’à ce qu’il ne reste plus d’elle qu’un étroit ruban. Elle ne serait plus une fille avec un corps, elle serait une ligne, et une ligne est comme une corde, et une corde peut étrangler.

– Oui, ma chérie ? Qu’est-ce que tu veux ? a répondu maman.

Elle étendait la lessive, dehors, dans le jardin. Elle portait un fin débardeur, qui laissait voir le galbe athlétique de ses bras. Sur le devant était inscrite la devise de son club de fitness : DES MUSCLES, PAS DES MOLLUSQUES ! Quand elle la regardait, Agnès pensait toujours à une statue de dieu grec.

– Tu veux manger un truc ? a dit maman. Dans mon portefeuille, il y a un billet de cinq, tu peux le prendre et aller t’acheter du poisson.

Agnès a secoué la tête en remuant les orteils dans l’herbe jaune et rêche. Elle avait le sentiment que sa mère savait exactement ce qu’elle voulait, mais espérait, priait pour que ce soit autre chose. Pourquoi, sinon, lui proposer autant d’argent ? – J’ai déjà mangé des céréales, a répondu Agnès.

Ce n’était pas vrai. Elle suivait un régime qui consistait à ne manger que le soir. Mais là n’était pas la question. Elle n’avait pas envie de poisson. Ce qu’elle voulait, c’était l’intuition artistique de sa mère.

Le bas du débardeur d’Agnès avait remonté, laissant apercevoir son ventre bosselé. Des vergetures ondulaient sur les bourrelets. Les cicatrices d’une césarienne, désormais presque invisibles, rappelaient l’époque où elle était deux personnes à la fois.

– Tu veux quoi, alors ?

Agnès s’est arc-boutée mentalement avant de répondre :

– J’ai des questions pour un de mes projets.

Maman attachait avec une pince un bas de pyjama à la corde à linge. Elle a soupiré, en baissant la tête comme si elle voulait demander à l’herbe : « Pourquoi est-ce qu’elle est comme ça, ma fille ? » Agnès connaissait bien cette mine ; au cours des trois dernières années, elle s’était quelque peu adoucie, mais on sentait toujours, derrière, un jugement critique.

– Bon, je finis ça et j’arrive.

– Il faut que tu viennes tout de suite, a dit Agnès. C’est important.

Elle s’est hâtée de retourner à l’intérieur pour ne pas laisser à sa mère le temps de répondre, courant sur la pointe de ses pieds nus pour éviter de marcher sur les cailloux et les branches.

La porte s’est refermée bruyamment derrière maman quand elle est rentrée. Elle portait le panier de linge sale, rose comme des viscères, et l’a posé par terre.

Agnès lui a fait signe de regarder la table, sur laquelle reposait sa dernière création.

– Quoi ?

– Quand je façonne le ventre d’un être humain avec de la viande hachée, la texture est complètement différente d’un vrai ventre. Pourquoi ? La chair humaine, c’est de la viande, la chair d’une vache aussi, alors quand on les regarde, quand on les touche, ça devrait être plus ou moins pareil, non ?

Avec le dos d’une cuillère en bois, Agnès a creusé la cavité des yeux de sa sculpture de viande et, la considérant désormais comme achevée, l’a présentée à sa mère. Elle a décidé de l’appeler, après un moment de réflexion : Fille dans la mer, avant d’être avalée. Elle avait accidentellement mis les bras de travers et la silhouette avait par conséquent l’air de se contorsionner, comme une proie, pensait Agnès, qui cherche désespérément à échapper à son prédateur.

– Je ne comprends pas ta question, ma chérie, a dit la mère d’Agnès, sourcils froncés.

Comme presque toujours quand elle était confrontée à une œuvre de sa fille, elle paraissait inquiète, les lèvres étirées en un rictus. (« Avant d’être avalée », 2018)

Corps multiple et éclaté, liens familiaux salutaires ou délétères, devenir ou vécu cyborg (Donna Haraway n’est jamais très loin dans plusieurs des textes du recueil), propulsion des héritages individuels et collectifs, pour le meilleur et / ou pour le pire, identités ne pouvant se réduire à une essence, quelle qu’elle soit – mais ne pouvant non plus ignorer leurs farouches et diverses composantes : « Soif de sang » bien entendu, mais aussi les sublimes et joliment déroutantes « Flux », « Avant d’être avalée » ou « Certains d’entre nous sont des pamplemousses », parcourent avec un brio évident et une forme rare de sombre allégresse l’ensemble des thématiques qui hantent en beauté l’œuvre de Rivers Solomon. De surcroît, « Des réceptacles damnés et abîmés », « La Fureur d’une jeune femme noire », « En appuyant sur la détente » et « De la prudence des jeunes filles » nous offrent une série de zooms, savamment multi-angulaires, sur les formes de cette colère fondamentale – projetée et concassée dans un somptueux fantastique par la longue nouvelle qui ouvre le recueil, « Soif de sang ».

On y trouvera notamment une série de prolongements naturels et surnaturels qui viennent étayer toutes les contre-narrations (au sens de John Keene) développées ailleurs par l’autrice, et qui viennent aussi toujours mieux donner à ressentir à la lectrice ou au lecteur pourquoi certaines luttes existentielles, à l’heure toujours actuelle de « Black Lives Matter » et d’offensives sans précédent contemporain contre les droits, des femmes d’abord et des humains en général ensuite, à disposer de son corps le plus librement possible, ne peuvent être balayées d’un revers de main agacé et d’une expression américaine mal comprise telle que « woke » par les bien-assis et bien-traités toujours si prompts à s’offusquer de la colère des moins bien lotis qu’eux.

Trois ans auparavant, maman avait décidé de ne plus laisser Agnès aller à l’école – décision que son père n’avait jamais acceptée. Quand elle venait chez lui, dans son appartement, il exigeait qu’elle apporte avec elle des manuels scolaires. Cette fois, elle avait pris un volume de biologie, niveau sixième.

– Mais je sais déjà tout ça, a-t-elle dit à son père d’un ton geignard. Tu peux pas me donner un peu de bœuf haché ? Ou du porc, du poulet ? Ou même des protéines végétales, si tu en as. Ça me va aussi. Je peux aussi faire une sorte de terre glaise avec des fèves cuites. C’est pas aussi bien, mais bon… Tiens, si tu veux, je peux m’en servir pour faire un modèle réduit du système digestif. Tu vois, pour montrer que j’ai tout bien appris.

Son père lui a arraché le manuel des mains.

– Comment appelle-ton le système qui transmet les messages du cerveau au reste du corps ? a-t-il demandé.

– Le système nerveux, a répondu Agnès en levant les yeux au plafond et en posant ses bras croisés sur la table. Celui-ci se divise en deux parties, le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Tu veux que je donne plus de détails ? Tu veux que je te décrive le développement évolutionnaire des tissus neuronaux ?

Agnès était incollable sur l’anatomie, grâce à son amour pour les films d’horreur. Quand elle s’était installée dans la maison avec sa mère, elle en avait regardé des tonnes, de façon obsessionnelle. C’était à ce moment-là qu’elle avait décidé qu’elle deviendrait maquilleuse cinématographique professionnelle, spécialisée dans le gore.

En regardant des films d’horreur, elle pouvait revivre le traumatisme du viol dans un environnement sécurisé, elle pouvait commencer à l’aborder, à l’appréhender, de loin, avec la possibilité de s’arrêter quand elle le voulait. C’était ce qu’elle avait entendu une psychologue dire à sa mère. Agnès n’était pas d’accord avec cette interprétation. Elle aimait juste beaucoup voir des êtres se faire éviscérer, qu’ils soient des zombies, des monstres, des extra-terrestres ou des êtres humains. Ils paraissaient si fragiles, elle se sentait plus solide par contraste.

Elle avait regardé tous les films d’horreur qu’elle avait pu trouver, elle les avait vus plusieurs fois, puis sa passion pour la biologie, la physiologie et l’anatomie avait changé de forme, retombant plutôt sur un jeu vidéo appelé DigiPaws, dans lequel il fallait s’occuper d’un animal virtuel. Agnès avait téléchargé un pack de maladies réalistes créé par les utilisateurs, et avait ainsi beaucoup appris sur les différentes formes de souffrance que pouvaient subir les corps. Elle avait aussi appris qu’il existait plus de façons de souffrir que de soulager la douleur. « Il y a plus de maladies qu’il n’y a de remèdes », avait-elle dit à sa mère. Pour nourrir cet intérêt, maman l’avait inscrite au zoo, à un programme pour zoologistes en herbe ; Agnès s’y rendait une fois par semaine.

Pourquoi alors son père s’acharnait-il à lui faire étudier un bouquin débile pour les petits enfants, où les corps sont dessinés sans les parties génitales et où les intestins sont représentés comme s’ils étaient en plastique ? (« Avant d’être avalée », 2018)

Hugues Charybde, le 15/05/2024

Rivers Solomon - Soif de sang - éditions Aux Forges de Vulcain

l’acheter chez Charybde, ici

14.05.2024 à 14:15

“Extinction Internet”, étirer le temps, revendiquer et squatter l’avenir d’Internet

L'Autre Quotidien

Texte intégral (10652 mots)

Extinction Internet n’est pas simplement un fantasme de technologie numérique de fin du monde qui sera un jour anéanti par une impulsion électromagnétique ou la coupure de câbles. Extinction Internet marque plutôt la fin d’une ère de possibilités et de spéculations, où l’adaptation n’est plus une option. Au cours de la décennie perdue d'Internet, nous avons réorganisé les transats du Titanic sous la direction inspirante de la classe de consultants. Que faire pour maintenir l’inévitable ? Nous avons besoin d’outils qui décolonisent, redistribuent la valeur, conspirent et organisent. Rejoignez l'exode de la plateforme. Il est temps de faire la grève de l'optimisation. Il y a de la beauté dans la panne.

Geert Lovink

La culture Internet, dans son état actuel, peut-elle résister à l’entropie et échapper à l’enregistrement infini tout en étant confrontée à sa propre disparition sans fin ? C'est la question que nous a léguée le philosophe français Bernard Stiegler, décédé en août 2020. Une anthologie sur ce sujet, intitulée Bifurquer : « Il n'y a pas d'alternative » , a été écrite durant les premiers mois du COVID-19 : Achevée peu avant sa mort, il est basé sur son travail et écrit en consultation avec la génération de Greta Thunberg. Bifurcate est aussi un projet de justice climatique et d'analyse philosophique, signé collectivement sous le pseudonyme Internation. « Bifurquer » signifie diviser ou diviser en deux branches. C’est un appel à se diversifier, à créer des alternatives et à cesser d’ignorer le problème de l’entropie, une question classique de la cybernétique. Nous connaissons le trouble dans le contexte de la critique d’Internet comme un problème dû à une surcharge cognitive, associée à des symptômes psychiques tels que la distraction, l’épuisement et l’anxiété, aggravés à leur tour par les architectures subliminales des médias sociaux extractivistes. Stiegler a appelé notre condition l'Entropocène par analogie avec l'Anthropocène : une ère caractérisée par «l'augmentation massive de l'entropie sous toutes ses formes (physiques, biologiques et informationnelles)». Comme le soulignaient déjà Deleuze et Guattari : « Nous ne manquons certainement pas de communication, nous en avons même trop ; nous manquons de création ». Notre tâche est donc de créer un nouveau langage pour comprendre le présent avec l’aspiration d’arrêter et de surmonter l’avènement de multiples catastrophes, illustré par le concept multiple d’Extinction Internet.

Alors que Bernard Stiegler et d’autres ont souligné combien le désastre écologique doit être théorisé à la fois sur le plan physique, biologique et psychologique, l’accent doit désormais être mis sur la réduction du savoir à l’information, aux conséquences sur les habitudes, les pratiques et les dispositions psychosociales. Dernièrement, je me suis intéressé à l’impact politique et esthétique du bruit et de l’inattention sur les états psychiques (et cela est particulièrement vrai pour les jeunes générations). Il reste encore à voir si ces études sur l’anxiété, la colère et la tristesse en ligne peuvent fournir des outils de départ pour créer des alternatives valables.

Récemment, j’ai commencé à douter de ma thèse selon laquelle une analyse critique de la désolation psychique des utilisateurs du numérique peut constituer un premier pas crucial vers l’organisation, la mobilisation et, à terme, le changement. Ma génération a rapidement découvert que – pour reprendre la terminologie de Derrida et Stiegler – Internet est un pharmakon : toxique et curatif. La critique des hypothèses implicites d’Internet, à commencer par l’idéologie californienne , est donc à la fois une répudiation et une affirmation. Alors, comment pouvons-nous rassembler l’analyse et la critique dans des réseaux de communication radicaux et fonctionnels pour faire la différence en termes de recherche, de politique et de développement d’alternatives ?

D'abord le diagnostic, puis la rééducation. Ce sont les deux étapes fondamentales pour entreprendre le processus de guérison. En ce qui me concerne, ces idées me ramènent à deux œuvres qui ont défini mon Werdegang intellectuel . Tout d'abord, les Fantasmes Virils de Klaus Theweleit , en relation avec les dommages psychiques de la classe ouvrière allemande et comment cela a rendu les travailleurs vulnérables aux promesses du parti nazi de retrouver leur dignité perdue. Et deuxièmement, Masse et Puissance d’Elias Canetti , un classique de la discipline aujourd’hui disparue de la « psychologie de masse » […]. Pour tous deux, la question antifasciste historique est, une fois de plus, la question d’aujourd’hui : comment démolir l’armure psychique du fascisme ? Pourquoi les gens sont-ils de plus en plus sensibles aux théories du complot, aux fausses nouvelles et aux mythes sur l’immigration ? Fournir des informations « objectives » et correctes n’induit pas la démystification. Le néopositivisme ne nous mène nulle part, mais se limite à reproduire les modes dominants de suprématie. Il y a une leçon amère qui vient du passé : le dialogue ne vaincra pas le fascisme.

Essayer de déchiffrer le code fasciste était l’une des nombreuses tâches de ma génération : la génération intermédiaire qui a grandi dans l’ombre de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre froide et de l’héritage de 1968. Le fascisme a peut-être été vaincu (à un coût élevé) militairement, mais ses racines demeurent. Lors de la reconstruction d’après-guerre, marquée par la guerre froide et l’entente entre les classes, les racines du fascisme n’ont pas été correctement nommées, encore moins éradiquées. Ce n’est pas un hasard si la question de savoir comment planifier et vivre une « vie antifasciste », comme l’a formulé Michel Foucault, a émergé dans les années 1970, lorsque la récession et l’austérité étaient de retour en Occident . Cinquante ans plus tard, la question peut être reformulée ainsi : quels types de « technologies numériques du soi » devront être conçues pour nous connaître nous-mêmes d’une manière antithétique aux régimes normatifs ? Comment vivre hors plateforme tout en bénéficiant des avantages des réseaux sociaux ?

L’un des éléments fondamentaux d’une critique de l’état techno-social actuel sera une version radicalement révisée de la psychanalyse du XXIe siècle. Dans Le Troisième Inconscient , le théoricien italien Franco Berardi propose une psychanalyse qui doit « prendre cet horizon de chaos et d’extinction comme point de départ d’une nouvelle réflexion ». Il écrit ensuite sur la découverte de l'inconscient aux XVIIIe et XIXe siècles et comment elle a conduit à la fondation de la psychanalyse en tant que thérapie et outil d'analyse culturelle. Contrairement à l’accent que ses pères fondateurs mettaient sur la négation et la sublimation, la deuxième version de l’inconscient associée à Lacan, et plus encore à Deleuze et Guattari, mettait l’accent sur l’élément de production : non pas la répression mais la surexpression. Pour ce dernier, en effet, l'inconscient n'était pas un théâtre mais une usine, lancée "à la poursuite d'une joie qui échappe continuellement, stimulant des tentatives frénétiques de vainqueur, généralement frustrées par la réalité".

Comment sauver le « techno-social » des mains de la Silicon Valley et du contrôle étatique sans nécessairement retomber dans un romantisme hors ligne ou dans un communautarisme défensif et replié sur lui-même ?

Cinquante ans après la libération du désir, Berardi propose de regarder les choses sous un nouvel angle : un troisième inconscient qui s'articule autour de l'analyse de la dimension techno-sociale du psychisme, dans un monde qui n'est plus centré sur la croissance et (schizo )productivité, mais sur l’extinction, l’anxiété et la décroissance. Kétamine mélangée à Instagram et punk live. L’esprit humain a atteint un état de saturation. Berardi analyse et approuve le développement de nouveaux outils critiques qui peuvent aider à comprendre le spectre actuel de la sensibilité mentale et de l'attention émotionnelle. Nous devons nous entraîner à « suivre la dynamique du désastre », qui, selon lui, est une description précise de « notre état mental pendant le tremblement de terre actuel, qui est aussi un tremblement de terre de l’âme et un tremblement de terre mental ». Selon Berardi, « le fascisme est une réaction psychotique à l'impuissance », comme Theweleit l'a déjà démontré dans son Männerphatasien . La transition en douceur du COVID à la guerre en Ukraine, l’inflation et la crise énergétique n’ont fait qu’exacerber l’effondrement du circuit bio-info-psychique sous le poids de la pile de crise. À chaque nouveau choc, nous montons et descendons, feuilletant « l’ atlas vertical » des conflits.

Dans ma lecture du Troisième Inconscient , les technologies médiatiques sont entrées dans le corps de telle manière que le corps et l’âme ne peuvent plus être séparés de l’infosphère sémiotique. Il n'y a pas que la physionomie qui a changé. Pensons par exemple aux neurones de notre cerveau qui réorganisent la possibilité même de notre façon de penser, ou encore à la fatigue que nous ressentons dans nos yeux, nos doigts et dans tout notre corps après une énième séance de Zoom. C’est ainsi que les technologies d’extinction fonctionnent d’une manière qui se répercute dans toute la société.

Franco Berardi reste l'un des rares intellectuels européens dotés d'une sensibilité sismographique phénoménale pour les états d'esprit sombres des dernières générations, collées à leurs appareils. Lire le pouls de cette manière, en phase avec la génération Z – la première génération à expérimenter Internet comme une sphère donnée et fixe – est une chose que Berardi partage avec Bernard Stiegler. Une stratégie mondiale commune est en jeu : une ferme conviction que la société doit avant tout faire face à l’abîme. C’est là que le mécontentement politique est destiné, au cœur de l’inconscient social. Il est certain que le déni accélérera encore les crises en cours – mais dans l’intérêt de qui ? L’optimisme du Nouvel Âge va de pair avec le contrôle de la perception du public. C’est pourquoi « pilule rouge ou pilule bleue » est le thème central de notre époque. Au lieu d’administrer à nouveau des procédures dysfonctionnelles, une issue pourrait être de représenter – et de mettre en pratique – l’acte grotesque de disparition et de réapparition (mais sans enregistrement).

Il est temps de vivre une procédure circulaire de début et de fin, par opposition au retour sans fin des tropes de l’optimisation et de l’austérité. Selon Berardi, le « circuit bio-info-psychique » doit être élaboré avant même de franchir le seuil dans lequel nous nous trouvons. Un traitement collectif est nécessaire qui traite « des signaux, des gestes linguistiques, des suggestions subliminales, des convergences subconscientes. C'est l'espace de la poésie, l'activité qui façonne les nouvelles dispositions de la sensibilité" exprimées dans des mèmes aux tons ironiques, des vidéos drôles, des danses et des gestes, reçus dans des moments d'ivresse extatique, qui nous entraînent toujours plus profondément dans le vortex de la musique et du visuel. expérience.

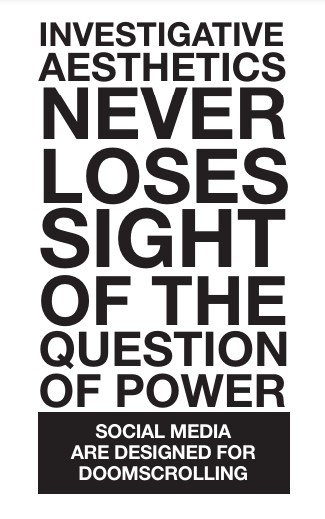

Quels types de pratiques artistiques font la différence dans ce contexte ? À mon avis, l'esthétique d'investigation, visant à cartographier les preuves recueillies, à inventer des concepts et des critiques à partir de la réorganisation de la réalité, ne peut exister qu'au début d'un processus de transformation radicale. Par la suite, tout cela contribuera à un mouvement plus large d’écriture et d’analyse de l’histoire de l’art dans les sciences humaines : un nouveau paradigme, si l’on veut, qui ne se limitera pas à répliquer le mouvement des Humanités numériques, mais se distinguera de la tendance de ce mouvement à se concentrer sur la numérisation des archives, en plus de l'analyse des données, amoureux des chiffres, des graphiques et des échelles de valeurs. Nous avons dépassé l’époque des « compétences numériques » au service des œuvres caritatives et nous sommes immergés dans la politique mondiale des besoins numériques. Dans cette phase, le projet d’esthétique d’investigation ne perd pas de vue la question du pouvoir : en réorientant le débat politique sur la vérité, en opposant les récits sur l’autorité et l’expédient hégémonique à la véracité des opprimés, il se matérialise finalement à travers une approche computationnelle. esthétique s’articulant autour d’axes spatiaux et temporels.

Il existe une esthétique de l’effondrement que la culture Internet transmet, représente et reproduit. Hâtons-nous d’écrire l’histoire de la culture en ligne labile : les autres ne le feront pas à notre place

Le « moi numérique » peut-il échapper au piège du vanity marketing ? Est-il possible de faire l’expérience d’une coopération libre et d’une action collective pour échapper à la cage de l’ego ? Comment sauver le « techno-social » des mains de la Silicon Valley et du contrôle étatique sans nécessairement retomber dans un romantisme hors ligne ou dans un communautarisme défensif et replié sur lui-même ? Il s'agit d'un projet politique et passionné de nombreux amis italiens avec lesquels j'ai le privilège de travailler, parmi lesquels Donatella Della Ratta, Tiziana Terranova et d'innombrables autres. Le point de départ est d’abord une inversion dialectique assez convaincante. Le social est considéré comme une force catalysatrice principale : un pouvoir souverain qui, à son tour, déclenche des inventions et de nouvelles formes de production et de reproduction, plutôt que d'être présenté comme le produit de mouvements historiques à grande échelle, tels que le capitalisme, l'industrialisation, l'impérialisme, le patriarcat ou le colonialisme. A partir de là, le réseau social peut être mieux défini comme le véritable moteur de technologies imaginaires – de temps en temps la cible d’expropriations capitalistes – par nature réactives, mais qui forcent finalement le social à se rendre. Ensemble, nous devons inverser cette tendance et restaurer l’autonomie et la détermination sociales. Malgré les batailles perdues, le techno-social conserve son pouvoir de transformation et est loin d’être une victime impuissante. C'est un point important si nous voulons freiner la société technologique lors de la mouvementée « deuxième crise pétrolière », par exemple en allant au-delà du désastre énergétique que sont les centres de données, en concevant de nouvelles architectures de redistribution informatique capables de compléter le droit exclusif de parcourir nos bibliothèques. hors ligne.

Les Italiens nous apprennent à prendre cette question très au sérieux : qu’est-ce qui est social aujourd’hui ? Il y a quarante ans, nous aurions répondu : les « mouvements sociaux autonomes ». Il y a trente ans, les communautés inspirées par les médias tactiques; il y a vingt ans, les réseaux sociaux et le Web 2.0; et il y a dix ans la plateforme. Qu’y a-t-il d’autre à offrir, sinon un appel bien intentionné au retour aux valeurs du logiciel libre ? Sur le plan relationnel, Franco Berardi propose une « conversion psycho-culturelle en faveur de la frugalité et de l'amitié ». Avec mon ami de Sydney, Ned Rossiter, j'ai réfléchi aux « réseaux organisés » ; nous étions certains que ces réseaux avaient des liens forts avec une esthétique distribuée et développée à travers de nombreux nœuds et emplacements, par opposition aux structures de réseau classiques qui ont des liens faibles et ont tendance à se désintégrer facilement. Les réseaux organisés restent encore une promesse, tout comme le potentiel non exploité d'une « critique d'Internet ». Un retour à l’adhésion à des organisations telles qu’un parti, comme moyen de reconquérir le pouvoir politique, semble encore plus improbable qu’il y a quarante ans, lorsque j’étudiais ce sujet. Comment transformer le mécontentement et la contre-hégémonie en une transition efficace du pouvoir à la fin de l’ère des plateformes ? La question de l’organisation reste toujours très actuelle, non seulement pour les différents mouvements de protestation, mais aussi, dans notre cas, pour les artistes et designers et autres travailleurs nomades et précaires.

« Convainquez-moi que nous ne sommes pas à l’âge des ténèbres du numérique », a commencé Regina Harsanyi sur Twitter en 2022. La perte d’espace privé semble réelle. Et c’est le cas à bien des égards. Nous avons été entraînés dans un trou noir virtuel. Pourtant, il y a de la beauté dans l’effondrement. La recherche sur les mèmes radicaux nous l’enseigne depuis des années. Il existe une esthétique de l’effondrement que la culture Internet transmet, représente et reproduit. Hâtons-nous d'écrire l'histoire de la culture en ligne labile : d'autres ne le feront pas à notre place. Après trois décennies, un sentiment encore plus pressant nous pèse, qui va au-delà des cartographies passées de régression et de stagnation, y compris leurs états sombres respectifs. Comme le disait Brecht : « Parce que les choses sont ce qu’elles sont, les choses ne resteront pas telles qu’elles sont. » La possibilité d’une disparition d’Internet est désormais envisageable. C’est le moment de notre vérité qui dérange. Non seulement des possibilités infinies ont implosé à cause du réalisme numérique, mais nous sommes également confrontés à l’horizon existentiel de la finitude. Mais ce n’est pas celui des protocoles TCP/IP ou de la commutation de paquets. Extinction Internet marque la fin d’une ère d’imagination collective qui, à bien des égards, a démontré à quel point les organisations technologiques verticales et horizontales constituaient des alternatives possibles. Pas une pile mais plusieurs étages.

La stagnation et la récession ont été cartographiées en détail ; il s’agit maintenant d’en théoriser la fin. La destruction succède à la déconstruction. L’optimisme institutionnel ne récompensera personne pour son alarmisme en cas de catastrophe, tout comme les critiques à l’égard d’Internet et de ses alternatives sont tombées dans l’oreille d’un sourd dans la période pré-apocalyptique. Il est temps d’insuffler à l’approche managériale froide de la gouvernementalité algorithmique la hantologie de Mark Fisher. Nous devons nous réveiller et comprendre que le black-out est devenu systémique. Les modes crypto-nihilistes de « l’argent facile » sont des technologies récentes. Mais que se passe-t-il une fois que l’invisible est devenu visible et que nous avons dépassé le vide de nos pensées ? L’odeur de l’extinction flotte dans l’air. Le réalisme darwinien dit que c’est votre choix de rester pauvre et déconnecté, dans le froid, la chaleur, la sécheresse ou les inondations. Il est temps de faire grève, une grève contre l'optimisation. Apportez simplement des améliorations. Arrêtons d'augmenter l'efficacité et d'augmenter la productivité. Il est temps d'enseigner la conception de problèmes . Il est temps d'inventer des provocateurs .

Consultons //substack.com/@cashedcobrazhousewriter " target="_blank" rel="noreferrer noopener">Angelicism01, ma nihiliste Greta Thunberg, e-girl poète, théoricienne et personnage virtuel à la fois, qui écrit : « Internet C'est impossible, je n'y pense pas parce que ça m'écrase. Je ne peux pas dire si Internet va finir. L'extinction elle-même est en train de changer. C'est ce que disent les machines de transformation. C'est ce que signifie vivre la mutation. Internet et l’extinction sont inextricablement liés. »

Qu’est-ce qui pourrait occuper le vide dans notre psychisme défragmenté une fois qu’Internet aura quitté la scène ? Et à quoi pourrait ressembler la vie une fois que nos esprits fragiles ne seront plus assaillis par les effets engourdissants et déprimants du défilement catastrophique ?

La technique en tant que telle n’exclut pas les questions. Ce n’est pas parce que nous sommes immergés dans ce système que nous sommes capturés par sa prétendue totalité. Les médias sociaux sont conçus pour faire défiler la catastrophe. La désautomatisation d’Internet dans ce contexte suffirait à briser les habitudes répétitives qui pénètrent dans les entrailles des corps connectés. Il y a quelque chose de libérateur à perdre son profil à cause d’un acte d’oubli. Qu’est-ce qui pourrait occuper le vide dans notre psychisme défragmenté une fois qu’Internet aura quitté la scène ? Et à quoi pourrait ressembler la vie une fois que nos esprits fragiles ne seront plus assaillis par les effets engourdissants et déprimants du défilement catastrophique ? Les neurones post-Internet constituent le domaine d’un nouveau réservoir durable d’imagination et de réinvention de la cognition, les éléments fondamentaux de la société. C'était la leçon de Stiegler.

Extinction Internet n’est pas simplement un fantasme apocalyptique selon lequel la technologie numérique serait un jour anéantie par une impulsion électromagnétique déclenchée par une arme de destruction massive en un bref instant. Extinction Internet marque la fin d’une ère de possibilités et de spéculations, où l’adaptation n’est plus une option. Le deuil de la disparition d’Internet a commencé bien avant, lorsque la plateforme a évincé l’imaginaire collectif. Il semble qu’un autre Internet ne soit plus possible. L'utilisateur-programmeur est condamné à vivre comme un zombie, swipant et scrollant sans réfléchir : il n'est plus maître de sa propre activité. Alors que dans un passé récent j'avais décrit ce comportement à un niveau subliminal ou subconscient, à l'étape suivante, l'intermédiaire est déclaré en état de mort cérébrale. Alors qu’un état de sommeil profond apparaît rapidement, nos gestes informatiques quotidiens fonctionnent toujours automatiquement.

Il s’agit d’étirer le temps, de revendiquer et de squatter l’avenir d’Internet, et de concevoir ensemble des configurations spatio-temporelles autonomes permettant de développer des réflexions et des activités inutiles. Le post-Internet sera vendu comme une technologie irréversible. En guise de contre-attaque, nous devons repenser les systèmes actuels qui provoquent un déficit de mémoire et de connaissances. Le projet n’est pas seulement d’affirmer l’extinction du protocole Internet, mais en même temps de surmonter la dépression programmée correspondante.

« Les crises, qu'elles soient celles du capitalisme ou de la protestation, écrit Matt Colquhuon, ne génèrent plus aucun changement ; la négativité détruit l’ancien mais ne produit plus le nouveau. » De même, j’ai dû prouver par moi-même que ni la critique du réseau ni la psychanalyse collective du moi numérique ne mèneront au changement. Notre tâche sera, pour reprendre les mots de Bernard Stiegler , de « mettre les automatismes au service d'une désautomatisation néguentropique ». La stratégie pour vaincre l’entropie peut inclure la désautomatisation de tout, de l’exode des médias sociaux à la démolition des centres de données, au réacheminement des câbles à fibre optique, jusqu’au retrait de Siri et Alexa.

Au lieu de rejeter la faute sur des disciplines académiques déjà établies, il faut aller plus loin et faire une analyse amorale de la situation actuelle, dans laquelle on aura préfiguré la disparition d’Internet. « Internet n'existe pas », écrit Angelicism01. « Peut-être que cela existait il y a peu de temps, comme il y a deux jours. Mais maintenant il ne reste que flou, miroir, doxa , expiration, redirection, 01. Si jamais il existait, nous ne pourrions pas le voir. Internet a disparu, personne ne peut nous emmener avec lui. Quand vous n’existez pas, l’espace en vous continue de faire semblant d’exister. »

Paul Virilio et Jean Baudrillard m'ont appris dès le début l'existence d'une esthétique de la disparition. Nous devons trouver comment organiser une extinction électronique alternative et radicale au lieu de nous précipiter pour déclarer : « Internet est mort, vive Internet » ! Une autre fin est possible. Cela ne se produira pas en prenant simplement d'assaut les générateurs d'électricité comme le font les envahisseurs russes en Ukraine ou en installant, supprimant et réinstallant l'une des connexions Star Link d'Elon Musk. Peut-être avons-nous déjà épuisé le temps qui nous restait pour effectuer des recherches essentielles ; la moindre des choses est d'apporter son soutien aux artistes, d'écouter attentivement leur imaginaire cosmotechnique et « cli-fi ».

Non seulement dans la biosphère, mais aussi dans l’infosphère, la perte de diversité est entropique, stérilisante et fragile : elle s’effondre sur elle-même. Les réseaux sociaux au service de la critique en ligne, l'informatique au service de la détox numérique et la conception d'applications alternatives au nom de la prévention des données, pas seulement de leur protection. Qu’est-ce que la décroissance d’Internet, le désapprentissage automatique, l’idiotie artificielle ? C’est ainsi que la pensée pharmacologique et les flux de réflexion peuvent être reconvertis en pratiques fonctionnelles de conception. Le défi, dans l’esprit de Stiegler, est donc d’introduire des bifurcations improbables et incalculables dans l’enseignement supérieur pour mettre en pratique les concepts, protocoles et prototypes de récupération. Avec Anaïs Nin, on peut dire que le canal de communication que nous aimons « doit être un hache pour briser la mer de glace qui est en nous ».

La proposition concerne une conception des réseaux sociaux mettant l'accent sur les soins, ainsi que des outils d'informatique intergénérationnelle qui sont à leur tour utiles pour résoudre des problèmes à chaque niveau de la pile de crise. C’est le genre de réflexion intégrée où la question n’est plus de savoir quoi faire avec le flux incessant d’applications téléchargeables qui vont et viennent, de TikTok, Ethereum, Dall-E, Zoom et Clubhouse à BeReal et leurs arrière-pensées informatiques liées à l’exploitation minière. . Arrêtons de construire des solutions Web3 pour des problèmes qui n'existent pas et promouvons des outils qui décolonisent, redistribuent les sens, conspirent et organisent. Comme Bogna Kronior l'a expliqué dans un tweet : « Je ne veux pas de liberté d'expression. Je veux un réseau qui ne soit pas connecté au Meatspace et qui ne fasse pas de tout un concours de popularité et un narcissisme accablé par la dépendance à la dopamine. Il faut dépersonnaliser, rendre maîtres nos yeux et notre système nerveux ; Assez avec l’économie identitaire. Ne dépend plus de plateformes, contrôlées par des autorités invisibles et distantes. »

Notre tâche en tant que théoriciens, artistes, activistes, designers, développeurs, critiques et autres irréguliers sera d’aller au-delà de la partition et de développer une modestie radicale quant au potentiel du numérique. Il faut bifurquer pour avancer vers de nouveaux horizons

Quel est le déclin d’Internet alors que le nombre de ses utilisateurs a dépassé les cinq milliards ? Jean Baudrillard nous a appris que l'explosion informationnelle est vécue comme une implosion. Que se passe-t-il lorsque les villes intelligentes s’effondrent dans le trou noir du métaverse ? Quand les sociétés post-Covid feront-elles face au refus de travailler ? Qu’est-ce que cela signifie lorsque nous rappons sur le thème « dire la vérité à la plateforme » et que nous partageons des vidéos de « propagande climatique » ? Que signifie la parrêsia dans le contexte d’Internet, au-delà de la liberté d’expression démocratique ? Quelles sont nos préoccupations environnementales au-delà de la consommation d’électricité des centres de données et des pratiques de crypto-minage extrêmement économes en énergie ?

Notre état cosmotechnique actuel, comme l’appelle Yuk Hui , est défini par un enchevêtrement inquiétant d’événements historiques accélérés et de stagnation sociale. La cosmotechnique a lieu alors qu’il n’y a pas de retour à la phase innocente de la mondialisation, et s’y ajoute l’incertitude sur la question de la résistance à l’isolationnisme géopolitique. Cet état de confusion conduit à des techno-monstruosités : de l’idéologie crypto de la droite libertaire, aux fausses nouvelles et deep fakes, en passant par les biais de l’intelligence artificielle. L’espoir que les décisions politiques guideront et maintiendront ces avancées technologiques à distance a été pratiquement abandonné. Les marchés non plus. Avec Pieter Lemmers, Yuk Hui écrit : « La vérité de notre époque est une vérité sur laquelle, selon Stiegler, pratiquement tout le monde préfère fermer les yeux parce qu'elle est trop traumatisante, inconcevable et effrayante. Cela parle non seulement de la fin possible, mais aussi de la fin plutôt probable et imminente de l’humanité, ou du moins de la civilisation humaine telle que nous la connaissons. Même les quelques riches « préparateurs » qui se réfugient dans des bunkers enterrés en Nouvelle-Zélande ou se préparent à un exode dans l’espace sont également condamnés. Personne n’échappe à l’effondrement de la civilisation combiné au désastre climatique. La nouvelle de l’extinction d’espèces est un fait incontestable.

La fin de l’Internet tel que nous le connaissons, ou plus précisément, la fin des cultures de réseau telles que nous les avons connues (et étudiées), sont de plus en plus proches. Au cours de la dernière décennie, Internet est rapidement passé d’un stade froid et positif à celui de partie intégrante du problème, incapable d’inverser ses tendances destructrices. Peut-être avons-nous déjà dépassé le point de non-retour. Faire taire les non-humains ne fonctionne plus comme avant. Comment répondre à la question rhétorique de Douglas Rushkoff (« programmer ou être programmé ») maintenant que l'open source et le logiciel libre sont moralement en faillite en raison de leur braderie et, par conséquent, ont perdu de leur attrait au fil des générations futures ? Que se passe-t-il lorsque même les Allemands ne peuvent pas faire face à leurs tempêtes de merde et que les Français ramènent les enseignements de la collapsologie ? Bref, qu’est-ce que cela veut dire quand on dit qu’Internet a pris une tournure catastrophique et est devenu irréparable ?

Pensons un instant à Infinite Detail de Tim Maughan , une histoire de science-fiction dans un futur proche développée autour du concept de kill switch. Une cyberattaque ferme définitivement Internet, entraînant la fin du monde tel que nous le connaissons . Les coupures de câbles océaniques et les attaques contre les télécommunications et les centres de données se produisent en ce moment même. Nous revenons aux origines militaires de la cybernétique et d'Internet, aux travaux de Paul Virilio et de Friedrich Kittler qui ont déterminé jusqu'à aujourd'hui mes fondements intellectuels. Si Internet promettait la résilience, l’effondrement est désormais réel.

Extinction Internet parle de décroissance, de fin de l'exploration de données et, oui, même de ces moments où les écrans deviennent noirs et où le défilement funeste s'arrête net. Mais c’est aussi une question de conception d’urgence, une promesse radicale qui affirme que la mise en œuvre des principes de prévention des données dans les appareils et les applications est encore possible si l’on suppose que nous atteindrons bientôt le « pic de données » et que des mesures en cours telles que l’intelligence artificielle « éthique » et les « bonnes données » ne pourront produire ni la justice sociale, ni la fin du capitalisme racial, ni l’aversion à la catastrophe climatique. Pour le dire en termes post-apocalyptiques et de science-fiction : pas du punk solaire mais du punk lunaire .

Au niveau des états psychiques, ces derniers temps, nous nous sommes principalement concentrés sur le déficit d'attention induit par la plate-forme, l'impuissance réflexive et l'hédonie dépressive, comme les a décrits Mark Fisher . Cette situation alarmante a trouvé son pendant dans la solastalgie , « une forme émergente de dépression et de détresse causée par des changements environnementaux, tels que le changement climatique, les catastrophes naturelles, les conditions météorologiques extrêmes et/ou d'autres altérations négatives ou bouleversantes de l'environnement ou de votre maison. » Avec des millions de réfugiés climatiques, nous sommes mis au défi de réfléchir ensemble à une « pile de crise » où la dépendance aux plateformes n’est qu’une de nos nombreuses préoccupations urgentes.

Le fait qu'Internet accélère les problèmes mondiaux et en fait de plus en plus partie intégrante fait l'objet d'un consensus général. Les soi-disant « bons » protocoles et la décentralisation par le biais de « réseaux de réseaux » se sont révélés incapables de résister aux plates-formes centralisées et au contrôle autoritaire. Au lieu de cela, ces approches se sont révélées susceptibles d’un examen plus approfondi, inadaptées pour « tourner autour » de la politique mondiale et « l’interpréter comme nuisible », comme on l’a autrefois scandé dans les années 1990. Alors que les organes directeurs sont administrés par des ingénieurs et des fonctionnaires bien intentionnés des ministères des télécommunications, il est triste de penser que, même si Facebook et Google occupent des positions de leader, les chances d'une révolution structurelle sont minimes. Il est donc de plus en plus nécessaire d’élaborer des feuilles de route comportant des initiatives concrètes sur la manière de reprendre Internet. Surtout ici, à Amsterdam, avec ses centres fintech, le stratégique Amsterdam Internet Exchange et ses bâtiments extravagants . Après tout, attendre Bruxelles, c’est comme attendre Godot. Par ailleurs, comment les universités peuvent-elles se libérer de leur dépendance à l’égard de Google et de Microsoft ? Comment les artistes peuvent-ils espérer s’affranchir d’Adobe et d’Instagram ?

Dans la conclusion de The Platform Marshes, j’ai décrit comment un exode hors de la plateforme pourrait être entrepris. À cette fin, j'ai utilisé le terme « stacktivisme », une forme d'activisme Internet qui prend conscience des dépendances interconnectées de ses propositions alternatives et de sa forme en couches, depuis les référentiels publics jusqu'aux infrastructures décentralisées et aux systèmes d'exploitation sur des logiciels libres et ouverts. . jusqu'aux interfaces non manipulatrices, aux filtres IA et aux forums avec des pratiques de prise de décision libres. Nous allongeons et ouvrons le temps, nous concevons des configurations spatio-temporelles autonomes capables de laisser place à la réflexion. Il est crucial que tout cela ne paraisse pas énigmatique ou utopique. En effet, je ne soutiens pas les fantasmes mondiaux de « calcul à l’échelle planétaire » et de « terraformation » promulgués par Benjamin Bratton, l’auteur de The Stack , et encore moins la métaphysique de ce qu’on appelle la « théorie numérique ».

La disparition de la possibilité de changement est en cours depuis une décennie ou plus : à sa place se trouvent des interfaces utilisateur faciles à naviguer et des vidéos de chatons.

Alors, comment pouvons-nous « déranger les fauteurs de troubles » ? Premièrement, nous devons nous assurer que nos concepts et nos conceptions peuvent réellement être mis à l’échelle et mis en pratique. C'est le cas de la transition d'un modèle économique extractiviste vers ce que Bernard Stiegler et ses collaborateurs ont défini comme « l'économie contributive ». Le modèle, par exemple, dans lequel les paiements peer-to-peer s’ajoutent à une économie circulaire, durable et mondiale qui œuvre à la redistribution des richesses et des ressources, tant au niveau local que mondial. Je suis convaincu que c'est là la dimension décoloniale du problème cyber, un domaine qui nécessite encore de travailler sur l'empreinte carbone, sur l'extraction de matières rares et sur la question des déchets électroniques produits par le monde numérique.

Comme le dit Michael Marder dans Philosophy for Passengers : « Après la fin du voyage dans le monde, le voyage de la compréhension commence. » Comprendre Internet . Notre tâche en tant que théoriciens, artistes, activistes, designers, développeurs, critiques et autres irréguliers sera d’aller au-delà de la partition et de développer une modestie radicale quant au potentiel du numérique. Nous devons bifurquer pour pouvoir avancer vers de nouveaux horizons, ouvrant la voie à ce que Stiegler appelle le Néganthropocène. Comparé au désastre climatique actuel et aux inégalités sociales croissantes, l’effort de calcul est relativement mineur. Après tout, le code peut être réécrit, de nouveaux systèmes d’exploitation construits, des câbles et des signaux réacheminés, des centres de données décentralisés et des infrastructures publiques installées.

Comme l’avait observé Walter Benjamin : « C’est une catastrophe que les choses continuent ainsi. » Le problème ici n’est pas qu’Internet s’effondrera à tout moment – et que la thèse sur son extinction sera réfutée d’une manière ou d’une autre. Il y a déjà suffisamment de pannes de courant dans le monde, comme me le rappellent mes amis ukrainiens . Aux « délestages automatiques » s’ajoutent les filtres, les paywalls, les algorithmes et l’intelligence artificielle, la censure d’État, les piratages, les correctifs défectueux et la modération du contenu, tout cela grâce à une main-d’œuvre bon marché. Nous serons confrontés à de plus en plus d’« événements improbables », au-delà de la cyberguerre des hackers du passé. Ce monde post-naturel est sur le point de faire d’étranges pas de géant. Le mystère cosmotechnique surprendra ceux qui croient en une connectivité fluide et stable. Mais ce qui est réellement en jeu, c'est l'effondrement de l'imagination collective d'un système technologique qui joue un rôle si crucial dans la vie quotidienne de milliards de personnes et qui peut néanmoins être façonné, gouverné, conçu et plié en vertu de fins non officielles. . La disparition de la possibilité de changement est en cours depuis une décennie ou plus : à sa place se trouvent des interfaces utilisateur faciles à naviguer et des vidéos de chatons.

Des progrès lents mais réguliers ont été réalisés dans le développement d’applications en ligne alternatives. En plus de Linux, Wikipedia et Firefox déjà consolidés, il y a DuckDuckGo, Signal, Telegram, Mastodon et Fediverse, deepl, OpenStreetMap, Jitsi et Cryptpad ; la liste s'allonge. Cependant, les outils de réseaux sociaux, plus que jamais nécessaires, se sont révélés extrêmement difficiles à déchiffrer. Au cours de la décennie perdue d’Internet, nous avons réorganisé les transats sur le Titanic sous la direction inspirante des entreprises. Malheureusement, l’optimisme systémique a pris le pas sur les critiques. C'est la véritable tragédie de la critique sur Internet, faite en Europe . Où est notre résilience maintenant que nous en avons besoin ? Alors que l’attention s’est tournée vers la cryptographie, la blockchain et les systèmes de paiement, le techno-social a été négligé. Est-il possible de revenir des plateformes aux protocoles ? Est-il encore temps d’écrire du code et de créer de nouveaux scripts de connexion ? Face à l’augmentation des niveaux de détresse et de colère, nombreux sont ceux qui estiment que trop peu sera fait, trop tard. Il ne reste plus beaucoup de patience pour les diverses cérémonies bureaucratiques de consensus, maintenant que les solutions ont été à nouveau déléguées aux responsables des relations publiques, aux « marchés » et aux ingénieurs (qui ne sont pas si « neutres ») qui étaient censés résoudre le problème. .

Je n’ai aucune ambition de devenir la Cassandre de la plateforme, et je ne meurs d’envie d’écrire l’éloge funèbre de mon médium bien-aimé. Pourtant, la peur liée à sa disparition semble si répandue que son nom même est rarement évoqué en signe de respect envers le défunt. « Nous utilisons les réseaux sociaux, plus les i-… ». En 1995, Bruce Sterling, écrivain cyberpunk, avait déjà préparé le terrain avec son Dead Media Project – comme on peut s'y attendre de la part d'un auteur de science-fiction de cette trempe. Le site Internet visait à rassembler les technologies de communication obsolètes et oubliées, annotées dans un guide des échecs, des effondrements et des erreurs désastreuses des médias. Sterling et ses collaborateurs ont désormais ajouté des fonctionnalités de texte telles que telnet, Gopher et groupes de discussion à leur nécrologie de médias disparus. Tôt ou tard, Internet pourrait également être ajouté à la liste ; il est fort probable que cette nouveauté nous soit vendue au nom du progrès et du confort des utilisateurs.

Augmenter l'entropie, renverser les mèmes, faire danser et défiler les écrans toute la nuit. À l’aube, l’humanité s’inquiétera de choses plus urgentes. Certains renégats se souviendront du « court été d’Internet », suivi d’un long règne des Titans, jusqu’à ce qu’une rupture recouvre les cultures en réseau d’une épaisse couche de cendres sémiotiques, étouffant le dialogue et les échanges restants. Comme nous le rappelle Walter Benjamin dans ses Thèses sur la philosophie de l’histoire , écrites peu avant sa mort fuyant les nazis, il est de notre devoir, en tant que reporters, de réciter les actes mineurs de cet épisode marquant de l’histoire de la communication. Il nous invite ainsi à « saisir un souvenir tel qu'il surgit à l'instant du danger ». Laisser derrière nous la brève période de liberté sur Internet, avec toutes ses bizarreries et ses défauts, n’est pas le signe d’un progrès irrépressible. Il y a des tas de déchets informatiques devant nous. Il est de notre devoir de refuser de nous ranger du côté des milliardaires et d'autres dirigeants autoritaires, de lutter contre la techno-nostalgie et de poursuivre une fois de plus « notre tâche de faire passer l'histoire par le contrepoint ».

En revendiquant la fin, l'énergie est libérée pour la création de nouveaux départs.

Geert Lovink

Télécharger le texte en .pdf (english)

Je tiens à remercier Ned Rossiter, David Berry, Patricia de Vries, Nadine Roestenburg, Niels ten Oever, Chloë Arkenbout et Sabine Niederer pour leurs précieuses corrections et commentaires. Publié initialement sur networkcultures.org .

Geert Lovink : Théoricien des médias et spécialiste d'Internet. Il est l'auteur, entre autres, de Uncanny Networks (2002), Dark Fiber (2002) et Digital Nihilism. L'autre côté des plateformes (2019). Co-créateur de la liste de diffusion Nettime et d'ADILKNO ( Fondation pour l'avancement des connaissances illégales ), il fonde en 2004 l'Institut des Cultures en Réseau à l'Université des Sciences Appliquées d'Amsterdam. Pour la série Not de NERO, il a publié Le paludi della platform. Reprenons Internet .

13.05.2024 à 12:42

“Et puis, tu avais disparu” d'Arrayah Loynd

L'Autre Quotidien

Texte intégral (3692 mots)

Travaillant à partir d'archives de vieux négatifs, Arrayah Loynd invite le spectateur à une aventure luxuriante et vibrante dans l'œil de son esprit, alors qu'elle construit une alternative à la "mémoire photographique". Photographies d'Arrayah Loynd et essai de Magali Duzant.

Stall for time #1 © Arrayah Loynd

La photographe Arrayah Loynd a une longue routine dans la petite ville où elle vit depuis près de 20 ans. Tous les mercredis, elle se rendait au magasin de charité, examinait les articles et discutait avec les femmes qui s'y trouvaient. Lorsque l'Australie s'est retrouvée en situation de confinement au début de la pandémie, elle a changé de routine. Un jour, alors qu'elle allait prendre un café, elle est tombée sur deux femmes qui ont commencé à lui parler comme si elles la connaissaient.

"Normalement, je pense pouvoir le masquer, mais comme je n'avais pas l'habitude d'être isolée, j'avais un air de panique sur le visage. Et puis c'était si agréable.” Elles m'ont dit : "Oh, vous savez, de la boutique de charité". “J'ai poussé un soupir de soulagement parce que je n'avais pas à essayer de comprendre qui elles étaient. Mais je me suis demandé comment cela avait pu se produire. Je vois ces femmes toutes les semaines, mais elles étaient hors contexte, à une centaine de mètres seulement", se souvient-elle.

Object impermanence #1 © Arrayah Loynd

Le lendemain, elle est tombée sur une émission de télévision qui allait lui apporter une réponse. Le documentaire présentait un artiste qui photographiait des "super-reconnaisseurs" et leurs opposés, des personnes atteintes de prosopagnosie, également connue sous le nom de cécité faciale. Les personnes atteintes de prosopagnosie ne peuvent pas reconnaître les visages familiers et s'appuient souvent sur le contexte pour situer les personnes. Tout à coup, Loynd a trouvé un nom pour un problème qui l'avait tourmentée toute sa vie.

L'inspiration artistique se présente sous de nombreuses formes : une bribe de conversation, un souvenir, un morceau de musique, un fait divers ou un passé à exploiter et à explorer. Parfois, il s'agit d'une série de choses qui s'accumulent au fil du temps, parfois d'une comète qui traverse le ciel : un moment qui force une nouvelle compréhension du monde. Pour Loynd, le fait de mettre un nom sur son expérience a ouvert les vannes de la créativité.

Object impermanence #2 © Arrayah Loynd

La photographie est tellement associée au concept de souvenir - "des photos ou ce n'est pas arrivé" - qu'elle a donné naissance à l'expression "mémoire photographique", qui désigne la capacité à visualiser une image de mémoire avec une telle précision que l'on pourrait tout aussi bien avoir la photo dans la main. Mais que se passe-t-il si votre mémoire photographique a disparu ?

Après une conversation avec un ami qui travaillait avec la photographie analogique, Loynd a décidé de revoir ses vieux négatifs. "Des étincelles se sont allumées dans mon esprit. Je me suis dit que c'était ce que j'allais faire et que j'étais prête à le faire", se souvient-elle. "Les négatifs étaient tous des ratés, ceux que l'on jette. Ils étaient tous flous, sous-exposés ou surexposés ; il y en avait certains dont on ne pouvait pas faire d'images. Ces bouts d'images et ces moments allaient devenir les éléments constitutifs du projet de Loynd. "Les gens parlent toujours de mémoire photographique. Mais pour moi, ce n'est pas le cas. J'ai l'inverse avec la prosopagnosie, l'impermanence des objets et mon diagnostic de neurodivergence. C'est un énorme désordre dans ma tête, et rien n'est linéaire, rien n'est bloqué. Ma mémoire est en désordre".

Sparkly things © Arrayah Loynd

C'est justement ce "fouillis" qui rend l'œuvre si séduisante. Les images de Loynd marchent sur la corde raide entre la simplicité austère et la richesse des détails, regorgeant de textures et de superbes lavis de couleurs vives. En parcourant les photographies, on est poussé entre le silence et le bruit. On a l'impression que les souvenirs remontent à la surface et rencontrent des moments du présent. Les photographies défilent devant les yeux et parcourent l'esprit : un manteau à motif pied-de-poule, une jambe tendue, une main coupée, une multitude de lumières qui se lisent comme des lucioles radioactives.

"C'est l'expression la plus pure de ce que c'est que d'être dans mon esprit", explique-t-elle. Et puis vous avez disparu. Lorsqu'il est lu à haute voix, le titre du projet traduit également ce sentiment, suscitant la sensation physique de "cligner des yeux et on le rate" ou le rapide retournement de tête qui signale une perplexité momentanée. Qui ou quoi était-ce ? Où est-il passé ?

Beyond my control © Arrayah Loynd

Les photographies de Loynd sont présentées sous forme de diptyques, un format qu'elle a déjà utilisé par le passé pour la manière dont les images communiquent entre elles. Elle a commencé son travail en prenant des photos d'elle-même en tenant les négatifs devant différentes sources de lumière, que ce soit devant un téléviseur, vers le ciel ou contre des arbres.

"Je travaille de manière obsessionnelle et assez rapide lorsque je suis accrochée à une idée. Beaucoup de ces images sont très directes, à l'exception des inclusions de couleurs. Pour d'autres, j'ai utilisé beaucoup de matériel d'archives pour intégrer des portraits ou des corps, mais la majorité des images sont des négatifs", explique-t-elle. "Elles ont l'air hautement traitées, mais ce n'est pas le cas. Je vois le monde d'une manière presque électrifiée et intense, et j'adore la couleur. Je me lance à fond dans la création. C'est un mécanisme qui me permet de traiter les choses que je ne peux pas traiter en interne.”

Imprinting onto my mind © Arrayah Loynd

Pour la photographe, le fait de mieux comprendre comment et pourquoi elle voit le monde comme elle le fait a été libérateur sur le plan créatif. "Cela m'a permis d'être honnête. Chaque fois que je publie un travail qui est assez vulnérable, je peux le masquer de moins en moins parce qu'il est publié. Je n'ai pas besoin d'expliquer tout le temps", explique Loynd. "Les gens n'ont qu'à regarder mon travail et à lire mes mots. Je me comprends mieux, mais je comprends aussi mieux les gens qui font partie de ma vie. C'est comme si un poids était enlevé chaque fois que vous expliquez quelque chose sur vous-même de cette manière. Lorsque j'ai commencé à tourner la caméra vers moi, j'ai laissé tomber tous ces sentiments d'inadéquation parce que personne ne pouvait me dire que quelque chose n'allait pas, parce qu'il s'agissait de moi".

En s'investissant pleinement dans cette série, Arrayah Loynd a créé un ensemble d'œuvres qui, bien qu'elles soient construites à partir d'images passées, ont l'effet irrésistible d'une immédiateté chatoyante et intuitive.

La série d'Arrayah Loynd, And Then You Were Gone, a remporté le deuxième prix du LensCulture Art Photography Awards 2024. Nous vous encourageons à découvrir tous les autres gagnants et finalistes - le travail inspirant de 40 photographes travaillant dans 19 pays sur six continents.

Magali Duzant pour Lens Culture, édité par la rédaction le 15/05/2024

Arrayah Loynd - Et puis, tu avais disparu/And Then You Were Gone

In the right context © Arrayah Loynd

13.05.2024 à 11:59

Inspirations #64

L'Autre Quotidien

Texte intégral (645 mots)

Victor Burgin, “Any Moment,” (1970). Lire notre article.

L’air du temps

Arab Strap - Here Comes Comus !

Le haïku de dés

Une chenille -

Je voudrais survivre

Même en rampant par terre.

Sumitaku Kenshin

L'éternel proverbe

La pierre s'érode, l'homme ne change pas.

Proverbe yéménite

Les mots qui parlent

Regarder n'est pas indifférent. Il ne peut jamais être question de "simplement regarder".

Victor Burgin

Victor Burgin, “Any Moment,” (1970). Lire notre article.

13.05.2024 à 11:58

Quand la conquête spatiale s'avère plus que spéciale, voici son histoire

L'Autre Quotidien

Texte intégral (4975 mots)

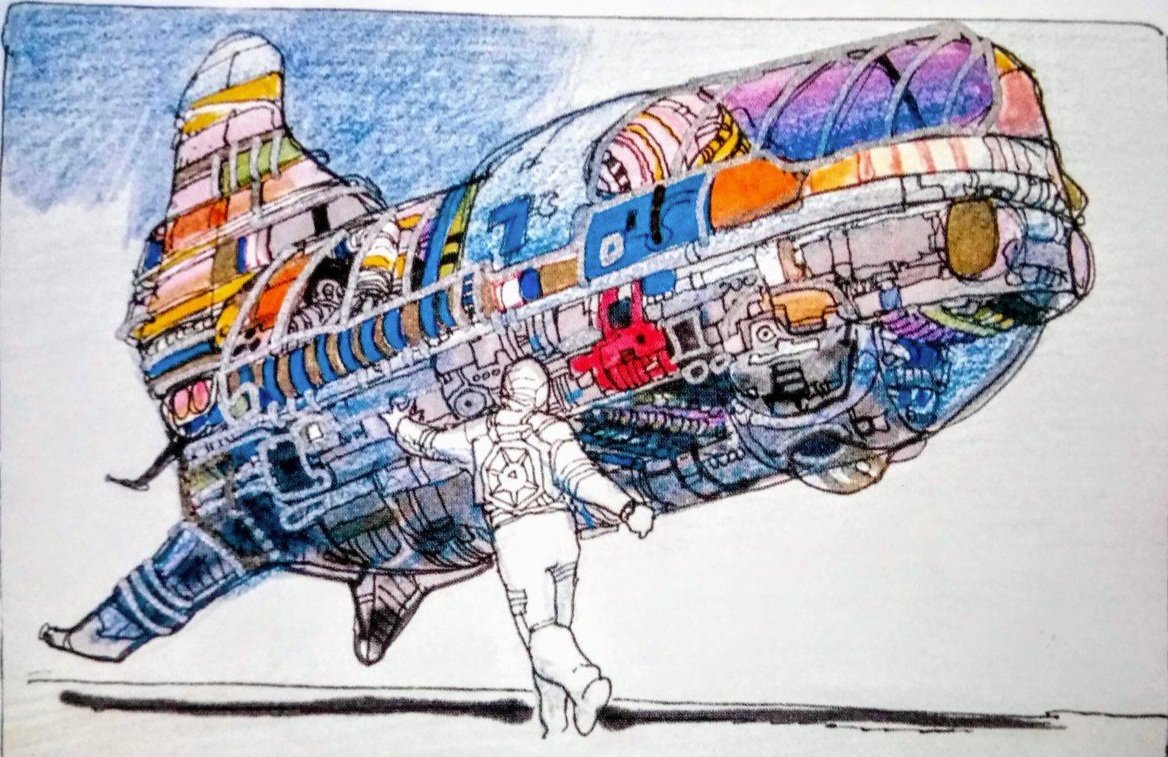

Décapante et ultra-documentée, une histoire de la conquête spatiale qui met à mal les récits dominants militaristes et capitalistes, comme la vraie-fausse mystique humaniste et scientifique dont ils aiment à déployer le charme fumigène autour d’eux

16 novembre 2022, Cap Canaveral, Floride. La fusée Space Launch System (SLS) de la NASA décolle devant une foule de 100 000 à 200 000 fans dont les caméras scrutent le pas de tir, après une première tentative avortée à l’été et plusieurs reports. Culminant à 98 mètres de hauteur pour 2 628 tonnes au décollage, le SLS est littéralement un monstre et, pour quelques mois encore, la plus grosse fusée du monde. Véritable relique de la Guerre froide (qui hérite des moteurs-fusées et des propulseurs à poudre de la navette spatiale, à la retraite depuis 2011), elle est une pièce essentielle du programme Artemis dont l’objectif est de ramener un équipage sur le sol lunaire d’ici 2025 – en plusieurs étapes. Un tremplin vers la planète rouge peut-être, et surtout un écho non dissimulé au programme Apollo, dont Artémis, fille de Zeus, est la soeur jumelle. A ce moment cependant, la mégafusée n’est pas encore habitée : le seul passager à bord de la capsule Orion (conçue par Lockheed Martin) qui la coiffe est un mannequin bardé de capteurs qui mesureront les effets de l’accélération au décollage et de la décélération lors de la rentrée atmosphérique, après 25 jours de mission dans l’espace et un survol de la Lune. L’événement prend indéniablement des allures de remake d’une séquence qui s’est étalée sur la décennie 1960, avec à son paroxysme les premiers pas de Neil Armstrong et Edwin « Buzz » Aldrin sur l’astre sélène le 21 juillet 1969.

On relève cependant au moins trois différences notables qui singularisent la période actuelle. D’abord, la concurrence n’est plus la même. La Chine s’est substituée à l’URSS, avec le programme Chang’e – double maléfique d’Artemis aux yeux des États-uniens – dont l’objectif est là aussi ambitieux : poser des « Taïkonautes » sur la Lune officiellement en 2029, pour le 80e anniversaire de la République populaire de Chine. Deuxième différence : la place des acteurs privés. Aux États-Unis surtout qui, en plus de la kyrielle de sous-traitants contribuant au programme, pourraient compter sur l’apport du vaisseau Starship de la société SpaceX pour mener à bien la mission vers la Lune. L’explosion en vol du vaisseau le 20 avril 2023 – date à laquelle il a volé au SLS le titre de plus grosse fusée du monde – laisse cependant planer un doute sur sa fiabilité : des concurrents pourraient le remplacer. Dans tous les cas, la NASA ne récolterait pas seule les fruits symboliques d’une nouvelle épopée lunaire, mais les partagerait avec certains protagonistes du « New Space », nouvelle phase de l’histoire du spatial, qui voit l’émergence d’acteurs privés supposés dynamiser un secteur encroûté. Troisième différence : il ne serait plus question de fouler la lune quelques instants – disons le temps d’une partie de golf – mais bien de s’y installer. D’y bâtir des bases, d’y miner des métaux, bref, d’aller au bout d’un processus resté inachevé au détour des années 1970, alors que les budgets lunaires s’évaporaient aux États-Unis. De quoi relancer dans un mélancolique élan rétrofuturiste une « conquête » spatiale trop longtemps mise au rebut, au regret de toute une communauté d’amateurs de l’espace (les « space enthusiasts ») lassés des atermoiements et coupures budgétaires. En 2022, le coût estimé du programme Artemis était évalué à 93 milliards de dollars (en comptant SLS et Orion) pour la période 2012-2025 : l’effort économique consenti par les États-Unis est énorme.

Bien sûr, cette lecture des affaires spatiales comporte quelques limites. La Chine n’est pas l’URSS, et les acteurs du New Space censés « privatiser » l’espace sont moins nouveaux qu’ils n’en ont l’air : ils s’inscrivent plutôt dans un projet marchand débuté dès les années 1960. L’occupation humaine de l’espace en revanche (le « vol habité ») concentre encore et toujours une bonne partie des commentaires dans la presse généraliste, quand bien même elle ne représente que la partie émergée des activités entrant dans la case « astronautique ». Cette diversion s’est illustrée dès la création de la NASA en 1958. La « course à la Lune » est alors érigée en spectacle pop par un président Kennedy qui cherche à démontrer la suprématie technologique et idéologique de l’Amérique contre l’URSS. Les deux Blocs s’affrontent ainsi sur une scène géostratégique et spectaculaire, rythmée par les grandes premières des astronautes et cosmonautes. Au même moment pourtant, les malins génies des armées planchent sur le scénario de « l’holocauste nucléaire » et font exploser des bombes atomiques dans l’espace. Et alors que la foule regarde le ciel, les fusées sont bien plus nombreuses sous terre, prêtes à transporter leurs charges nucléaires vers l’ennemi.

Publié en février 2024 à La Fabrique, l’ouvrage salutaire de Irénée Régnauld et d’Arnaud Saint-Martin manquait cruellement à l’histoire française contemporaine des sciences et techniques – et de leur contenu de facto éminemment politique. Comme le souligne aussitôt le sous-titre, à dessein légèrement provocateur (« Des fusées nazies aux astrocapitalistes du New Space »), cette histoire-là de la conquête spatiale n’entend pas s’en laisser conter par toutes les voix si promptes à défendre vivement, dans l’ordre ou le désordre, destinée manifeste et rêve étoilé, profits mirifiques envisageables et nécessités de la défense nationale, ou encore retombées technologiques civiles et sauvegarde d’un mode de vie fossile et extractiviste si gourmand en ressources que notre bonne vieille Terre ne pourra plus longtemps produire.