Accès libre Hymnes européens

07.10.2025 à 17:36

Guerre en Ukraine : chronologie des événements

Cette chronologie non exhaustive se concentre sur les événements du conflit ukrainien directement liés à l'Union européenne. De la fin de l'URSS à l'intervention russe en Géorgie Avec l’effondrement de l’Union soviétique, l'Ukraine redevient officiellement indépendante le 24 août 1991. Après 1991, plusieurs républiques ex-soviétiques héritent d'une partie de l'arsenal nucléaire de l'ex-URSS. Kiev est […]

L’article Guerre en Ukraine : chronologie des événements est apparu en premier sur Touteleurope.eu.

Cette chronologie non exhaustive se concentre sur les événements du conflit ukrainien directement liés à l'Union européenne.

Les dernières dates européennes importantes de la guerre en Ukraine :

- 10 septembre 2025 : Incursions de drones russes en Pologne lors d'une attaque massive contre l'Ukraine

- 4 septembre 2025 : 26 alliés de Kiev s'engagent à apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine en cas de cessez-le-feu

- 31 août 2025 : L'UE prépare un plan d'envoi de troupes après la guerre

- 18 août 2025 : Donald Trump reçoit Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens à Washington

- 18 juillet 2025 : un 18e train de sanctions sans précédent contre la Russie

- 6 mai 2025 : L'Union européenne dévoile son plan pour mettre fin aux importations d'énergie russe d'ici 2027

- 11 mars 2025 : L'Ukraine approuve un accord de cessez-le-feu proposé par les Etats-Unis

- 14-16 février 2025 : la 61e conférence sur la sécurité à Munich, un tournant pour la sécurité européenne

- 18 mars 2024 : les Vingt-Sept adoptent un fonds de cinq milliards d'euros pour soutenir militairement l'Ukraine

- 1er février 2024 : les Vingt-Sept accordent une aide de 50 milliards d'euros à l'Ukraine

- 14 décembre 2023 : le Conseil européen décide d'ouvrir les négociations d'adhésion à l'UE avec l'Ukraine

- 4 avril 2023 : la Finlande devient le 31e membre de l'Otan

- 23 mars 2023 : les Vingt-Sept approuvent un plan de livraison d'un million de munitions à l'Ukraine

- 15 novembre 2022 : début d'une mission militaire européenne pour former les soldats ukrainiens

- 23 juin 2022 : les chefs d'Etat et de gouvernement des Vingt-Sept accordent à l'Ukraine le statut de candidat à l'UE

- 16 mars 2022 : accusée de "crimes de guerre", la Russie est exclue du Conseil de l'Europe

- 24 février 2022 : la Russie attaque l’Ukraine, l’UE réplique par de lourdes sanctions

De la fin de l'URSS à l'intervention russe en Géorgie

Avec l’effondrement de l’Union soviétique, l'Ukraine redevient officiellement indépendante le 24 août 1991.

Après 1991, plusieurs républiques ex-soviétiques héritent d'une partie de l'arsenal nucléaire de l'ex-URSS. Kiev est d'abord réticente à l'idée de démanteler l'ensemble de ses armes nucléaires, à cause notamment des dangers qui pèsent sur l'indépendance de son Etat et de la montée du nationalisme russe. Mais après de longues négociations, les chefs d'Etat américain Bill Clinton, russe Boris Eltsine, et ukrainien Leonid Kravtchouk signent en janvier 1994 un accord trilatéral pour garantir la dénucléarisation du pays.

A cette occasion, le président américain Bill Clinton annonce que cette décision ouvre la porte à une coopération militaire entre l'Otan et l'Ukraine.

L'accord est confirmé par le mémorandum de Budapest du 5 décembre 1994. Celui-ci garantit la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine en échange du transfert de son arsenal nucléaire à la Russie et de sa ratification du traité de non-prolifération des armes nucléaires.

Fin 1994, l'Otan se déclare ouverte à l'adhésion de pays démocratiques d'Europe orientale. Une position critiquée par la Russie, qui reproche aux Etats-Unis leur volonté d'expansion, mais qui se concrétise avec l'intégration de la Hongrie, de la Pologne et de la République tchèque au sein de l'Alliance atlantique le 8 juillet 1997.

Entre-temps, le 27 mai 1997, est signé l'Acte fondateur Otan-Russie. Cet accord de coopération et de partenariat vise à construire une paix durable en Europe et une sécurité mutuelle entre l'Alliance atlantique et la Fédération de Russie. A travers des consultations régulières entre les parties, ce traité doit contribuer à instaurer une relation de confiance entre Moscou et ses voisins européens, et ainsi entériner la pacification des relations entre l'Occident et la Russie dans le contexte post-Guerre froide. Avec la signature de cet accord, dans le but de rassurer Moscou, l'Otan affirme "n'avoir aucune intention […] de déployer des armes nucléaires sur le territoire des nouveaux membres" ni d'y stationner des forces de combat permanentes.

Nouveau président de la Russie à partir du 31 décembre 1999, Vladimir Poutine tente d'abord un rapprochement avec l'Alliance atlantique, allant jusqu'à évoquer la possibilité d'une intégration de son pays à l'Otan. Mais d'autres ex-membres du bloc soviétique (Estonie, Lituanie, Lettonie, Roumanie, Slovaquie, Bulgarie) rejoignent à leur tour l'organisation le 29 mars 2004. L'adhésion à l'Otan de pays de l'ex-URSS pousse Vladimir Poutine à changer de position.

En novembre 2004, une partie du peuple ukrainien se révolte pour contester la réélection truquée du président pro-russe Viktor Ianoukovytch et demander un rapprochement avec l’Union européenne. C'est la révolution orange, qui porte au pouvoir l’un de ses meneurs, l'opposant Viktor Iouchtchenko, après un troisième tour organisé en décembre. Si l'Ouest du pays vote majoritairement pour M. Iouchtchenko, l'Est majoritairement russophone se prononce largement en faveur de M. Ianoukovytch.

Sous la nouvelle présidence de 2005 à 2010, l’Ukraine se rapproche ainsi de l'Union européenne. Des négociations sur un accord d'association sont lancées à partir de 2007 (le texte ne sera signé qu'en 2014). De son côté, la Russie tâche de conserver son influence à l’est de l'Ukraine, notamment en Crimée où l'armée russe occupe le phare du cap Sarytch à partir d'août 2005.

Dans un discours prononcé le 10 février 2007 à l'occasion de la Conférence de Munich sur la sécurité, Vladimir Poutine fustige l'interventionnisme américain et l'installation de bases de l'Otan aux frontières de la Russie ("on voit apparaître en Bulgarie et en Roumanie des bases américaines […] de 5 000 militaires chacune", déclare notamment le président russe), en violation des "promesses" occidentales de ne pas étendre les limites de l'organisation en direction de l’URSS. Des engagements qui figurent explicitement dans les comptes-rendus de discussions des années 1990-1991 entre Mikhaïl Gorbatchev et les dirigeants de l'Ouest sur l'appartenance de l'Allemagne réunifiée à l'Otan, sans pour autant avoir été formalisés dans un traité. Ils sont depuis utilisés par le Kremlin, de Boris Eltsine à Vladimir Poutine, pour dénoncer la "trahison" des Occidentaux.

En avril 2008, lors du sommet de Bucarest, l'Alliance entérine la perspective d'adhésion de la Géorgie et de l'Ukraine. Le président russe Dmitri Medvedev déclare alors qu'aucun pays ne serait satisfait à l'idée de voir un bloc militaire s'approcher de ses frontières.

En août 2008, l'armée de Géorgie lance un assaut contre les séparatistes d'Ossétie du Sud, soutenus par la Russie, entraînant en retour une intervention militaire de cette dernière pour appuyer les rebelles. Au terme d'un conflit rapidement remporté par Moscou, les parties signent entre le 12 et le 16 août un plan de paix réalisé sous la médiation du président français Nicolas Sarkozy, qui assume alors la présidence du Conseil de l'Union européenne. Le 25 août, la Russie déclare reconnaître l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie, une décision condamnée par plusieurs capitales occidentales.

21 novembre 2013 : le président ukrainien Viktor Ianoukovytch refuse de signer un accord avec l'UE et se tourne vers la Russie

Principal opposant au président Viktor Iouchtchenko, Viktor Ianoukovytch lui succède à son tour en 2010. Ouvertement pro-russe, il tourne brusquement le dos à l'Union européenne en novembre 2013, avec laquelle l'Ukraine prévoyait de signer un accord d'association (en négociation depuis 2007). Souhaitant relancer les relations avec Moscou, il obtient la levée des barrières douanières avec la Russie, la promesse d'une baisse du prix du gaz russe ainsi qu'un prêt de plusieurs milliards de dollars. Cette volte-face suscite de vives protestations en Ukraine et provoque l'apparition du mouvement "Euromaïdan" de novembre 2013 à février 2014. Celui-ci débouche sur la "révolution de février" (ou "révolution de Maïdan"), la démission du président Viktor Ianoukovytch et sa fuite en Russie. Ces contestations sont marquées par une extrême violence et des centaines de morts, dont plusieurs personnes tuées par les forces policières.

Fin février - début mars 2014 : manifestations "Antimaïdan" dans l'est de l'Ukraine et sécession de Donetsk et de Louhansk

A la suite des manifestations "Euromaïdan", un nouveau gouvernement favorable au rapprochement avec l'Union européenne prend la relève en Ukraine à partir du 23 février. A compter de la fin du mois de février 2014, cette séquence débouche sur des contestations "Antimaïdan" dans de nombreuses villes de l'est de l'Ukraine ainsi qu'en Crimée. Les soulèvements pro-russes s'amplifient en avril 2014 lorsque des séparatistes occupent les bâtiments gouvernementaux des villes de Donetsk, Louhansk et Kharkiv. A la suite de référendums locaux, deux entités indépendantes aux noms de "République populaire de Donetsk" et "République populaire de Louhansk" sont auto-proclamées. Les référendums d'autodétermination ne sont reconnus ni par l'Union européenne, ni par les Etats-Unis, ni par la Russie qui se contente du silence (mais qui les reconnaîtra en février 2022). Kiev considère ces territoires séparatistes comme tenus par des organisations terroristes.

Mars 2014 : la Crimée et Sébastopol sont annexés par la Russie

Pendant ce temps, des séparatistes pro-russes, avec le soutien du président Vladimir Poutine, s'emparent de la ville ukrainienne de Sébastopol, capitale de la péninsule de Crimée. En effet, ceux-ci sont aidés par les "petits hommes verts", qui se sont révélés être des soldats russes. Moscou nie toute présence de ses armées sur le territoire ukrainien et défend l'idée qu'il s’agit simplement de forces d'autodéfense locale. Le 11 mars 2014, le parlement de Crimée déclare l'indépendance du territoire. Le rattachement de la Crimée à la Russie a officiellement lieu cinq jours plus tard, après un référendum. L'Ukraine n’a d’autre choix que de retirer ses troupes et d’abandonner le contrôle de la région. Le 17 mars 2014, l'Union européenne soumet la Russie à ses premières sanctions pour son action dans la crise ukrainienne et pour l'annexion de la Crimée. Ces mesures (principalement économiques) seront reconduites tous les six mois sans interruption.

25 mai 2014 : élection du pro-européen Petro Porochenko à la présidentielle ukrainienne

Le conflit du Donbass gagne en intensité lorsque, début mai 2014, l'armée ukrainienne lance une grande opération militaire afin de reprendre les villes contrôlées par les sécessionnistes. L'élection présidentielle de mai 2014 porte Petro Porochenko, soutien de la révolution de Maïdan, au pouvoir dès le premier tour. Il propose le 20 juin 2014 un plan de paix, mais le cessez-le-feu n'est pas respecté et les actions militaires s'accentuent. Petro Porochenko interdit également toute coopération avec la Russie et s'oppose à un rétablissement des liens diplomatiques (quasiment rompus dès son arrivée au pouvoir) avec Vladimir Poutine sans retour de la Crimée sous l'autorité de l’Ukraine.

6 juin 2014 : premier entretien au "format Normandie"

François Hollande, Angela Merkel, Vladimir Poutine et Petro Porochenko se rencontrent en Normandie à l'occasion du soixante-dixième anniversaire du débarquement allié. Il s'agit de la première réunion entre le président russe et son homologue ukrainien depuis l'éclatement du conflit à l'est de l'Ukraine. Ces rendez-vous quadripartites ("format Normandie") entre la France, l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine se succéderont en vue de poser les bases d'un cessez-le-feu.

27 juin 2014 : l'Ukraine signe un accord de libre-échange avec l'Union européenne

Après un premier volet politique signé en mars 2014, l'accord d'association entre l'Ukraine et l'UE est conclu le 27 juin 2014 avec la signature de son volet économique. Ce traité engage l'Union et l'Ukraine à coopérer sur leurs politiques économiques et à établir des règles communes (droits des travailleurs, suppression des visas, accès à la Banque européenne d'investissement…). La Russie prévient, par la voix d'un haut diplomate russe, que l'accord aura de "graves conséquences". Il est ratifié par l'Union européenne le 11 juillet 2017 et entre définitivement en vigueur le 1er septembre suivant.

17 juillet 2014 : crash du vol MH17 abattu dans la région de Donetsk

Début juillet 2014, l’armée ukrainienne reprend plusieurs villes de la région de Donetsk et repousse les pro-russes. Le Boeing 777 de la compagnie Malaysia Airlines, assurant le vol MH17, est abattu au-dessus de la région par un missile, tuant les 298 passagers dont deux tiers de Néerlandais. Si les différentes parties au conflit s’accusent mutuellement de l'origine du tir, l'hypothèse d'un type de missile sol-air que les séparatistes savent utiliser prévaut. La crise s'internationalise, les Etats-Unis menaçant Moscou de sanctions. Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunit et demande l'ouverture d'une enquête internationale. Le parquet néerlandais affirmera le 28 septembre 2016 que le missile a bien été tiré depuis le territoire contrôlé par les séparatistes, et que le matériel de tir a été acheminé depuis la Russie. Le 24 mai 2018, les enquêteurs internationaux parviendront à la même conclusion. La Russie continue quant à elle de nier toute implication directe et de rejeter les conclusions internationales.

5 septembre 2014 : signature du protocole de Minsk

Alors que la situation devient critique jusqu'à la fin du mois d'août 2014 - l'ONU dénombre plus de 1 100 morts et plus de 3 400 blessés en Ukraine seulement entre la mi-avril et la fin du mois juillet 2014, un accord de cessez-le-feu immédiat est conclu dans la capitale biélorusse entre les représentants de l'Ukraine, de la Russie, de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Louhansk : c'est le protocole de Minsk. Mais celui-ci est violé au bout de quelques jours, les combats reprenant sans trêve. De 2014 à 2015, le conflit fait plus de 10 000 morts, des dizaines de milliers de blessés et près de deux millions de personnes déplacées.

11 février 2015 : accord de paix "Minsk II"

Les dirigeants de l’Ukraine, de la Russie, de l’Allemagne et de la France se réunissent de nouveau en Biélorussie avec son chef de l'Etat Alexandre Loukachenko afin d’imposer un nouveau cessez-le-feu, qui doit être effectif à partir du 15 février 2015. En plus du cessez-le-feu, l'accord comprend des mesures telles que le retrait des armes lourdes de chaque côté, l'échange de prisonniers, la restauration des frontières de l'Ukraine ou encore le retrait des troupes étrangères. Mais si les combats d'envergure cessent, des affrontements de moindre ampleur se poursuivent néanmoins dans l'est sécessionniste : le 13 avril 2015, les ministres des Affaires étrangères des quatre pays signataire de "Minsk II" font part de leur inquiétude devant la recrudescence des violations du cessez-le-feu et la constatation de combats autour du port de Marioupol, convoité par les sécessionnistes. Les périodes de trêves succèdent aux combats, avec des cessez-le-feu régulièrement signés mais aussitôt enfreints. A titre d'exemple, le 19 octobre 2016, un nouveau sommet se tient entre Moscou, Kiev, Paris et Berlin, mais l'on constate que le conflit est gelé et qu'il donne lieu à des violences et à des affrontements fréquents dans le Donbass entre l'armée ukrainienne et les séparatistes… De nombreuses violations du cessez-le-feu sont observées.

25 novembre 2018 : affrontements en mer Noire entre navires russes et ukrainiens

Les accords de Minsk sont de nouveau fragilisés par un attentat : le séparatiste prorusse Alexandre Zakhartchenko, dirigeant de l'autoproclamée République populaire de Donetsk, est tué par l’explosion d’une bombe le 31 août 2018. Les séparatistes et la Russie attribuent la responsabilité de cet assassinat aux services ukrainiens. Par la suite, le 25 novembre se produit l'incident du détroit de Kertch : la marine russe ouvre le feu sur des navires ukrainiens, qui sont arraisonnés par les Russes, et capture les marins ukrainiens. Moscou affirme que ces navires se trouvaient dans les eaux territoriales de la Crimée. Les Russes souhaitent en réalité prendre le contrôle de la mer Noire, près du port de Marioupol. Le lendemain, M. Porochenko instaure la loi martiale dans les régions frontalières de la Russie pour une durée de 30 jours.

21 avril 2019 : élection de Volodymyr Zelensky à la présidence ukrainienne

L'acteur et humoriste Volodymyr Zelensky fait campagne contre la corruption, tout en affichant une ligne moins virulente que le président sortant Porochenko vis-à-vis de la Russie. Il prône un cessez-le-feu dans le Donbass mais aussi l’organisation d’un référendum sur l'entrée de l’Ukraine dans l’Otan. Elu président le 21 avril 2019, il promet de relancer les discussions diplomatiques avec Moscou au sujet de la guerre du Donbass. Mais trois jours après seulement, Vladimir Poutine autorise la délivrance de passeports russes à des habitants des régions de Donetsk et de Louhansk, une décision qui va à l’encontre des accords de Minsk. Le 1er octobre, les représentants ukrainiens et russes de nouveau réunis en Biélorussie s'accordent sur l’organisation d'élections dans les régions séparatistes d’Ukraine et l’octroi d’un statut spécial aux territoires du Donbass. Le 6 octobre, des manifestations importantes ont lieu à Kiev et dans d’autres grandes villes pour dénoncer ce qui est perçu comme un abandon face à la Russie.

9 décembre 2019 : nouvelle rencontre au "format Normandie"

La première rencontre officielle entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, aux côtés d'Emmanuel Macron et d’Angela Merkel, vise de nouveau à relancer la mise en œuvre des accords de paix “Minsk II”. Les dirigeants russe et ukrainien s'accordent ainsi sur l’échange de tous les prisonniers avant la fin de l’année 2019, sur une démilitarisation de points de la ligne de front et sur l’ouverture de points de passage entre les régions séparatistes et le reste de l'Ukraine. Quelques jours plus tard, le 29 décembre, un échange d’environ deux cents prisonniers a lieu entre Kiev et les sécessionnistes.

31 décembre 2019 : accord sur le gaz entre la Russie et l'Ukraine

Signe d’une détente qui se confirme et d’un certain apaisement de leurs relations, Moscou et Kiev concluent un accord pour le transit du gaz russe à travers l’Ukraine, qui garantit l’approvisionnement de l’Europe en gaz pour cinq années supplémentaires. Cet accord avait été auparavant menacé, en 2009, lors d'une crise majeure à ce sujet lorsque Kiev et la société russe Gazprom ne parvenaient pas à se mettre d’accord sur le prix à payer pour le gaz (Gazprom avait alors réduit, puis même stoppé les livraisons de gaz à l'Ukraine). Par ailleurs, la construction du gazoduc Nord Stream 2 reliant la Russie et l’Allemagne à travers la mer Baltique doit permettre l’exportation du gaz russe vers l’Europe, qui en est particulièrement dépendante, par d’autres voies.

22 juillet 2020 : nouvel accord de cessez-le-feu aussitôt rompu

L’Ukraine et la Russie signent un nouvel accord de cessez-le-feu dans le Donbass. Il est cependant violé quelques minutes après son entrée en vigueur le 27 juillet par des tirs provenant des territoires séparatistes contre les militaires ukrainiens.

Avril 2021 : mobilisation de troupes russes aux frontières ukrainiennes

Le 1er avril, le président Volodymyr Zelensky accuse la Russie de masser des troupes aux frontières de l’Ukraine, alors que les violations du cessez-le-feu se multiplient dans le Donbass. Les Occidentaux dénombrent 100 000 soldats russes, des manœuvres que la Russie considère comme une réponse à l’Otan et aux “provocations” ukrainiennes (cela fait notamment référence au fait que l'Ukraine affiche sa volonté d'adhérer à l'Otan). Pour Moscou, en réponse aux accusations de Kiev sur l'hypothèse de la préparation d'une invasion en Ukraine, il s'agit simplement de manœuvres en réponse à des "exercices" de l'Otan et des Etats-Unis en Europe. Le 6 avril, Volodymyr Zelensky change de ton vis-à-vis de la Russie - alors qu'il a un temps prôné le dialogue avec elle - et déclare que l’adhésion de son pays à l’Otan est le seul moyen de mettre un terme à la guerre du Donbass. Il se déclare également favorable à une entrée de son pays dans l’Union européenne.

Novembre 2021 : les Occidentaux craignent une offensive russe en Ukraine

Les inquiétudes des Américains et des Européens vis-à-vis des mouvements de troupes russes s'accroissent. Ils craignent un risque imminent d’escalade et d’invasion en Ukraine. En effet, des images satellites publiées début novembre montrent des chars russes et autres véhicules blindés à proximité de la frontière ukrainienne. Pour se défendre de ces mouvements de troupes, le président Vladimir Poutine accuse les Occidentaux de livrer des armes à Kiev et de mener des manœuvres militaires en mer Noire.

7 décembre 2021 : échange entre Joe Biden et Vladimir Poutine

Le 7 décembre, lors d'un échange avec le président américain Joe Biden, le président russe dénonce la volonté de Kiev de rejoindre l’Otan, et demande des "garanties juridiques sûres" contre l’élargissement de l’Alliance atlantique en Ukraine. La Russie exige ainsi à la fois le bannissement de tout nouvel élargissement de l'Otan et le retrait de ses forces dans les pays de l'ex-URSS. Joe Biden prévient néanmoins qu’une offensive militaire russe entraînerait de lourdes sanctions ainsi qu’un renforcement du soutien américain à l’Ukraine, aux pays baltes, à la Pologne et à la Roumanie.

16-17 décembre 2021 : les Vingt-Sept font front commun face à la menace russe

Le 17 décembre, Moscou publie deux projets de traités en vue d'être signés avec les Etats-Unis et l'Otan, dont les revendications sont les suivantes : les pays membres de l'Otan avant son élargissement en 1997 doivent s'engager à ne pas déployer d'armes sur d'autres territoires européens à l'est ; l'Otan doit s'engager à n'intégrer ni l'Ukraine, ni la Géorgie. De leur côté, les Européens s’entretiennent aussi diplomatiquement avec la Russie mais se montrent fermes et la menacent de nouvelles sanctions économiques qui auront de "lourdes conséquences" en cas de nouvelle agression militaire de l'Ukraine. Lors du Conseil européen des 16 et 17 décembre, les Vingt-Sept réaffirment la souveraineté du pays et leur soutien. Par ailleurs, lors de la rencontre des ministres européens de la Défense et des Affaires étrangères du 12 au 14 janvier 2022, le chef de la diplomatie de l’UE Josep Borell déclare que les revendications russes pour résoudre le conflit contreviennent aux principes de l’architecture de sécurité européenne.

24-26 janvier 2022 : réponses occidentales aux revendications russes

Entretemps, l'Otan annonce placer des troupes en alerte pour renforcer ses défenses en Europe de l'Est. Le 24 janvier, le président américain Joe Biden assiste à une réunion en visioconférence avec plusieurs dirigeants européens. A l’issue de cette discussion, les Occidentaux appellent la Russie à prendre des mesures de désescalade dans le conflit ukrainien, rappelant que Moscou devra faire face à des "conséquences massives" si elle attaquait à nouveau l'Ukraine. Face aux exigences russes de retrait des forces de l’Otan d’Europe orientale et de l’assurance que l’Ukraine ne rejoindra jamais l’Alliance atlantique, cette dernière ainsi que les Etats-Unis refusent explicitement ces demandes le 26 janvier 2022. Le secrétaire général de l'Otan rappelle que les questions d’adhésion relevaient uniquement de la responsabilité des Alliés et des pays candidats.

Début février 2022 : la France et l'Allemagne tentent d'apaiser les tensions et un espoir de désescalade s'ensuit

Une nouvelle étape dans le dialogue a lieu d'abord le 7 février lorsque le président Emmanuel Macron rencontre Vladimir Poutine pour discuter de solutions afin de résoudre la crise. Les deux dirigeants affichent alors leur volonté commune d’éviter la guerre et de trouver des compromis. Le chef d'Etat français propose des garanties concrètes de sécurité, dont certaines sont jugées bonnes par le président russe. De la même façon, le chancelier allemand Olaf Scholz se rend à Kiev le 14 février et à Moscou le 15 février pour tenter d'obtenir de la part de Moscou des actes immédiats de désescalade. Alors que la situation paraît très tendue, et que les services secrets américains redoutent une offensive russe le 16 février, Moscou annonce la veille contre tout attente le retrait de militaires russes positionnés à la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen avertit tout de même le 16 février que l'Otan ne voit pas encore de signes de réduction des troupes russes et que si Moscou choisissait la violence, les Européens répondraient de manière unie et forte.

21 février 2022 : la Russie reconnaît l'indépendance de Donetsk et de Louhansk et entre sur les territoires séparatistes

Alors que la présidence de la République française annonce le 20 février 2022 que les présidents russe et américain avaient accepté de se rencontrer, Vladimir Poutine signe finalement l'acte de reconnaissance le lendemain des deux territoires séparatistes du Donbass en Ukraine : la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk, en violation des accords de Minsk. Dans la nuit du 21 au 22 février, des véhicules blindés et des troupes russes pénètrent dans l'est de l'Ukraine sous couvert de maintien de la paix. L'Europe, les Etats-Unis, l'ONU et la majorité des membres du Conseil de sécurité condamnent cette décision de la Russie, considérée comme une violation du droit international. Les Etats-Unis et l'Union européenne annoncent de nouvelles sanctions à l'encontre de Moscou et la mise en service du gazoduc Nord Stream 2 est suspendue par l'Allemagne. L'Union européenne décide sans attendre de cibler la capacité de la Russie à accéder aux marchés des capitaux et services financiers européens ainsi que les banques qui ont contribué à financer les opérations militaires russes dans le Donbass.

24 février 2022 : la Russie attaque l'Ukraine, l'UE réplique par de lourdes sanctions

Le 24 février, une étape sans précédent est franchie par la Russie. Vladimir Poutine annonce en effet une opération militaire d’envergure sur le territoire ukrainien dans l’objectif, selon lui, de défendre les séparatistes du Donbass. Le chef d'Etat russe invoque également des motifs de "dénazification" et de "démilitarisation" de l’Ukraine. Cette fois-ci, Moscou ne s’arrête pas à l’est de l’Ukraine puisque de puissantes explosions frappent plusieurs grandes villes, et notamment la capitale Kiev. Suite à cette déclaration de guerre, le président Volodymyr Zelensky instaure la loi martiale dans son pays et la communauté internationale condamne cette agression inédite. Dans la foulée, des dizaines de milliers d'Ukrainiens se pressent aux frontières et tentent de fuir leur pays. Les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE se réunissent le 24 février au soir pour un Conseil européen extraordinaire. Face à Moscou, les Vingt-Sept se mettent d’accord sur les mesures de rétorsion les plus sévères jamais mises en œuvre par l’Union européenne : sanctions financières réduisant l’accès aux marchés de capitaux européens (pour atteindre le marché bancaire russe et les principales entreprises publiques), interdiction d’exportation touchant le pétrole ou encore gel des avoirs de Vladimir Poutine…

27 février 2022 : Vladimir Poutine brandit la menace nucléaire tandis que l'UE finance l'envoi d'armes à l'Ukraine

Alors que nous sommes seulement au quatrième jour de l'offensive russe en Ukraine, le chef du Kremlin Vladimir Poutine annonce à la télévision russe mettre les "forces de dissuasion (nucléaire) de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat" (d'autant que la Russie possède le plus important arsenal nucléaire au monde) afin de répondre aux réactions des Occidentaux et des puissances de l'Otan.

En parallèle, pour la première fois de leur histoire, l'UE approuve le financement d'envoi d'armes à l'Ukraine, à travers la Facilité européenne pour la paix. Ainsi, 450 millions d'euros d'armement seront financés, de même que 50 millions d'euros d'équipements de protection et de carburant.

Cette décision s'accompagne de sanctions renforcées à l'égard de la Russie. De manière coordonnée avec les Etats-Unis, le Canada et le Royaume-Uni, les Etats membres donnent leur feu vert à la déconnexion de plusieurs banques russes du système bancaire Swift. Ce qui devrait compliquer très fortement leurs transactions, et notamment leur capacité à échanger des capitaux à l’international. Toutes les banques ne sont cependant pas concernées, en particulier celles liées au commerce du gaz, dont dépendent beaucoup d'Etats européens. En complément de cette mesure de rétorsion s'ajoute le gel des avoirs de la Banque centrale russe hors de Russie.

L'espace aérien de l'Union est par ailleurs fermé à l'aviation russe. Egalement, afin de lutter contre la désinformation organisée par le Kremlin, les Vingt-Sept donnent leur accord à l’interdiction de diffusion au sein de l’UE des médias Russia Today et Sputnik. Enfin, la Biélorussie, Etat allié de la Russie et d’où l’invasion de l’Ukraine a en partie été lancée, est elle aussi sanctionnée par les Européens, avec les secteurs phares de son économie (hydrocarbures, tabac, ciment, fer et acier) interdits d'exportation vers l'UE. Des sanctions individuelles visant des responsables liés à l'invasion de l'Ukraine sont aussi décidées.

28 février 2022 : l'Ukraine fait une demande d'adhésion à l'UE

Alors que l'objectif d'une intégration à l'UE est inscrit dans la constitution ukrainienne depuis février 2019, et que le président Volodymyr Zelensky exhorte depuis plusieurs mois les Européens à faire adhérer l'Ukraine à l'UE, Kiev signe officiellement une demande d'adhésion. Un jour plus tôt, Ursula von der Leyen s'est prononcée en faveur de cette perspective d'adhésion à terme de l'Ukraine : "ils sont des nôtres et nous les voulons parmi nous". La demande formelle d'entrée de l'Ukraine dans l'UE est signée par Volodymyr Zelensky, le Premier ministre Denys Chmyhal et le président du Parlement Rouslan Stefantchouk. Le chef d'Etat ukrainien souhaite une intégration "sans délai" via "une nouvelle procédure spéciale" pour bénéficier de ce statut qui assurerait une protection à son pays. A ce sujet, le président du Conseil européen Charles Michel explique qu'un avis officiel de la Commission ainsi qu'un accord unanime des Vingt-Sept sont nécessaires.

Le lendemain, le 1er mars, Volodymyr Zelensky s'exprime devant le Parlement européen en visioconférence. Il appelle l'UE à “prouver” qu’elle soutient son pays. “L’Ukraine a fait son choix : le choix de l’adhésion à l’Europe. Et je voudrais qu’aujourd’hui vous confirmiez le choix de l’Europe d’accepter l’Ukraine. […] Sans vous, l’Ukraine sera seule. Nous avons prouvé notre force, nous avons montré que nous sommes vos égaux.”, déclare M. Zelensky. Son allocution est saluée par une ovation des eurodéputés, qui approuvent très majoritairement (637 voix pour, 13 contre et 26 abstentions) une résolution demandant "aux institutions de l’Union de faire en sorte d’accorder à l’Ukraine le statut de candidat à l’Union européenne".

Pendant ce temps, la guerre fait rage. Le 28 février, l'Onu compte 102 civils tués depuis le début de l'invasion russe, dont 7 enfants, ainsi que 304 blessés, tout en avertissant que les chiffres réels sont sans doute considérablement plus élevés. En outre, plus de 500 000 réfugiés ont déjà fui l’Ukraine.

2 mars 2022 : l'ONU adopte une résolution contre la guerre en Ukraine et exige le retrait des forces russes

Alors que la guerre se poursuit depuis bientôt une semaine en Ukraine, l'Assemblée générale des Nations unies adopte à la grande majorité de ses membres (141 pays sur 193 ont voté pour) une résolution qui "exige que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine" et qui "condamne la décision de la Russie d'accentuer la mise en alerte de ses forces nucléaires". A noter que seulement quatre Etats ont ouvertement soutenu Moscou en votant contre cette résolution : la Biélorussie, la Corée du Nord, l'Erythrée et la Syrie. 35 pays, tels que la Chine et l'Inde, se sont par ailleurs abstenus.

Le lendemain, à l'issue d'un nouvel entretien téléphonique avec Vladimir Poutine, le président français Emmanuel Macron assure que "le pire est à venir", en raison de la "très grande détermination" du chef d'Etat russe à prendre le contrôle de l'ensemble de l'Ukraine.

4 mars 2022 : un incendie est provoqué sur le site de la plus grande centrale nucléaire d'Europe en Ukraine

Quelques jours seulement après la menace brandie par Vladimir Poutine de recourir à son arsenal nucléaire, Kiev accuse Moscou d'avoir recours à la "terreur nucléaire" en Ukraine. Cette accusation fait notamment suite à un incendie dans la plus grande centrale atomique d'Europe, située à Zaporijia dans le centre du pays, provoqué par des frappes de l'armée russe dans la nuit du 3 au 4 mars 2022. L'incendie a cependant pu être éteint après l'intervention des pompiers ukrainiens et les niveaux de radioactivité n'ont pas augmenté sur le site de la centrale. Mais les craintes d'un accident nucléaire lié au conflit demeurent en Ukraine, qui compte au total 15 réacteurs sur son territoire.

Le lendemain, un bilan humain est publié par le Haut-Commissariat de l'Onu aux droits de l'homme (HCDH) qui indique avoir recensé 351 victimes civiles depuis le début de l'offensive russe. Le bilan compte également 707 blessés. La plupart de ces victimes sont causées par des bombardements d'artillerie lourde et des tirs de missiles terrestres et aériens dans les villes ukrainiennes. Encore une fois, le HCDH prévient que les chiffres réels sont sans doute considérablement plus élevés. En parallèle, en seulement dix jours, plus de 1,3 million de personnes ont fui l'Ukraine selon les chiffres de l'Onu.

8 mars 2022 : la Chine soutient la volonté d'aboutir à un cessez-le-feu ; les sanctions à l'encontre de Moscou sont renforcées

Au cours d'un entretien téléphonique avec le président Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz, le chef d'Etat chinois Xi Jinping apporte son soutien à l'action de la France et de l'Allemagne pour aboutir à un cessez-le-feu en Ukraine ainsi qu'à la garantie d'un accès à l'aide humanitaire pour les populations. Il souligne l'importance des principes de souveraineté et d'intégrité territoriale.

Le même jour, le président ukrainien Volodymyr Zelensky tempère son positionnement vis-à-vis d'une entrée de son pays dans l'Otan, perspective constituant une ligne rouge pour la Russie. Dans un entretien, le dirigeant affirme ne plus vouloir insister sur l'obtention d'une adhésion de l'Ukraine à l'Alliance atlantique. Il se dit également prêt à "trouver un compromis" sur le statut des territoires séparatistes pro-russes de l'est du pays, dont l'indépendance a été reconnue par Vladimir Poutine.

Ce 8 mars également, les Etats-Unis et le Royaume-Uni décident de sanctionner à nouveau Moscou en imposant un embargo sur les importations de pétrole et de gaz russes. Une décision qui n'est pas répliquée par l'UE, encore très dépendante des hydrocarbures russes. Le lendemain, l'Union européenne annonce en revanche de nouvelles mesures pour sanctionner la Russie ainsi que la Biélorussie. Les Vingt-Sept ajoutent des dirigeants et oligarques russes à leur "liste noire", élargissent la liste des technologies (notamment destinées au secteur maritime) et des biens qui ne peuvent pas être exportés vers la Russie et débranchent trois banques biélorusses du système financier Swift.

Le 9 mars, alors que les combats font toujours rage en Ukraine et que plusieurs villes du pays sont bombardées, Kiev et Moscou s'entendent pour respecter une série de cessez-le-feu dans plusieurs zones de combat afin d'évacuer des civils, par le biais de couloirs humanitaires.

11 mars 2022 : l'UE écarte une intégration rapide de l'Ukraine

Alors qu'ils sont réunis en sommet à Versailles les 10 et 11 mars, les 27 chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne excluent une adhésion rapide de l'Ukraine à l'UE, comme l'avait demandé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Celui-ci avait appelé à une intégration accélérée via une "nouvelle procédure spéciale". Toutefois, les Vingt-Sept se mettent d'accord pour resserrer les liens de l'UE avec l'Ukraine en renforçant notamment l'assistance politique et financière accordée à Kiev.

Dans le même temps, la catastrophe humanitaire se poursuit en Ukraine, comme en témoigne la barre franchie des 2,5 millions de réfugiés (selon les chiffres de l'Onu), seulement deux semaines après le début du conflit. Selon le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés Filippo Grandi, il s'agit du flux le plus rapide en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Le nombre de civils tués témoigne aussi de cette situation, la ville de Marioupol, assiégée par l'armée russe, ayant notamment établi un bilan provisoire de 1 207 morts parmi sa population civile au 9 mars.

13 mars 2022 : l'armée russe bombarde une base militaire ukrainienne près de la frontière polonaise

Une base militaire dans l'ouest de l'Ukraine, à Yavoriv, est prise pour cible par l'armée russe, dans une attaque causant la mort d'au moins 35 personnes et plus de 130 blessés. Le terrain d'entraînement pour les forces ukrainiennes où elle a lieu se situe à peine à une vingtaine de kilomètres de la Pologne, membre de l'UE et de l'Otan. La guerre semble alors se rapprocher dangereusement des pays faisant partie de l'Alliance atlantique. A plusieurs reprises, le secrétaire général de l'organisation Jens Stoltenberg et les Etats-Unis ont affirmé qu'ils voulaient éviter un conflit direct contre Moscou.

En parallèle, les villes stratégiques de Kiev et de Marioupol sont toujours assiégées et encerclées par les forces armées russes et le bilan humain ne cesse de s'alourdir. Alors que le port de Marioupol n'est toujours pas accessible, les associations humanitaires craignent un "scénario du pire", comme en alerte la Croix-Rouge. Toutefois, une nouvelle session de négociations se tient le lundi 14 mars entre Moscou et Kiev : tandis qu'un négociateur russe évoque des "progrès significatifs", l'Ukraine indique que la Russie cesse de poser "des ultimatums". Mais l'armée russe n'exclut pas de lancer de nouveaux assauts pour prendre le "contrôle total" des grandes villes ukrainiennes.

16-17 mars 2022 : la Russie est exclue du Conseil de l'Europe et est accusée de "crimes de guerre"

Alors qu'elle avait déjà été suspendue du Conseil de l'Europe au lendemain de l'offensive menée contre l'Ukraine, la Fédération de Russie est exclue le mercredi 16 mars de l'organisation internationale en raison de son "agression injustifiée et non provoquée". Avant cette exclusion, la Cour de Strasbourg comportait 47 pays comptant 830 millions de personnes. A partir de cette date, les citoyens russes n'ont donc plus accès à la Cour européenne des droits de l'homme pour protéger leurs droits fondamentaux.

Dans le même temps, au 22ème jour du conflit en Ukraine, un bombardement russe intervient le 16 mars sur un théâtre de Marioupol abritant des centaines de civils et des tirs d'artillerie russes sont effectués près de Kharkiv, causant au moins 21 morts et 25 blessés. Alors que Moscou multiplie ainsi les attaques contre les civils et les zones résidentielles en Ukraine, les Américains et les Européens dénoncent ces violations du droit international. En effet, l'UE et les Etats-Unis condamnent le 17 mars les "crimes de guerre" que la Russie commet en Ukraine. Josep Borrell déclare que que les attaques contre les populations civiles perpétrées par le Kremlin constituent de "graves violations du droit international humanitaire" et que les auteurs de ces "crimes de guerre" seront tenus responsables. Dans le même temps, Joe Biden qualifie pour la première fois Vladimir Poutine de "criminel de guerre".

En ce qui concerne l'évolution du conflit, même si la Russie a déjà conquis plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés du territoire ukrainien, les fronts apparaissent figés et l'offensive russe bloquée. Après quatre semaines de guerre, le Kremlin essuie des revers tactiques importants et l'objectif d'une défaite de l'Ukraine en quelques jours est désormais hors d'atteinte. En effet, pour le moment, aucune des grandes villes du pays n'est occupée par la Russie. Le colonel et historien français Michel Goya analyse dans la revue Le Grand Continent au vingtième jour du conflit que "les forces russes n'ont plus lancé d'attaques de grande ampleur depuis le 4 mars", tout en précisant qu'on "a l'impression que l'armée russe s'est obstinée à poursuivre un mauvais plan jusqu'à se retrouver imbriquée, dispersée et bloquée devant les localités".

20 mars 2022 : 10 millions d'Ukrainiens ont dû fuir la guerre

Le 20 mars, le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés déclare qu'au moins 10 millions de personnes ont déjà dû fuir leurs foyers en Ukraine depuis le début de la guerre, moins d'un mois après son déclenchement. Un nombre qui représente près du quart de la population du pays. Sur ces 10 millions d'exilés, plus de 3,4 millions ont traversé les frontières ukrainiennes et ont été accueillis pour la plupart dans des pays européens. Première destination pour les réfugiés ukrainiens, la Pologne en compte plus de deux millions s'étant installés sur son territoire ou y ayant transité.

24-25 mars 2022 : sommets de l'Otan, du G7 et de l'UE pour répondre à la guerre en Ukraine

Une importante séquence diplomatique s'ouvre en Europe avec la juxtaposition de sommets de l'Otan et du G7 le 24 mars à Bruxelles, puis le Conseil européen les 24 et 25 mars, également dans la capitale belge. Des réunions auxquelles participe le président américain Joe Biden.

Le sommet de l'Alliance atlantique est l'occasion de discuter des moyens mis en place pour mieux prévenir la menace russe en Europe ainsi que de l'aide militaire fournie à l'Ukraine. Les dirigeants des 30 pays membres de l’Otan entérinent la création de quatre nouveaux groupements tactiques à l'est de l'Europe. Des forces opérationnelles seront ainsi déployées en Roumanie, en Bulgarie, en Hongrie et en Slovaquie. Les alliés conviennent en outre d'envoyer des équipements à l'Ukraine pour la protéger des risques "NRBC" : nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques.

Plus tard dans la journée du 24 mars, les pays membres du G7 se disent prêts à mettre en œuvre des sanctions supplémentaires contre la Russie, et indiquent qu'ils sanctionneront les transactions qui impliquent les réserves d'or de cette dernière, afin de l'empêcher de contourner les mesures restrictives déjà en vigueur.

En outre, le Conseil européen, qui se tient après les sommets de l'Otan et du G7, voit les chefs d'Etat et de gouvernement des Vingt-Sept adopter la boussole stratégique, “livre blanc” visant à définir les grandes orientations de la sécurité et de la défense européennes jusqu’en 2030. Un document qui témoigne de la volonté des Etats membres de renforcer la protection de l'UE face aux menaces externes, dont celles de la Russie. Pour réduire leur dépendance énergétique vis-à-vis de Moscou et l'isoler davantage, les Européens s'accordent pour signer un nouveau partenariat avec les Etats-Unis afin d'importer davantage de gaz naturel liquéfié américain. La Commission européenne reçoit aussi mandat des Vingt-Sept pour réaliser des achats groupés de gaz, pour limiter son coût en Europe. Dans leurs conclusions, les pays de l'UE affirment par ailleurs leur détermination à assurer l'approvisionnement en gaz et en électricité de l'Ukraine.

29 mars 2022 : pourparlers en Turquie entre Russes et Ukrainiens

Les négociations entre les diplomates russes et ukrainiens semblent progresser le 29 mars, alors que ceux-ci sont invités à Istanbul par le président turc Recep Tayyip Erdoğan. Des avancées entre les deux parties sont relevées lors de ces pourparlers qui donnent lieu pour la première fois à des "discussions substantielles", selon Moscou. En premier lieu, les négociateurs russes annoncent des activités militaires menées par le Kremlin "radicalement" réduites en Ukraine autour de la capitale Kiev et de Tchernihiv. La Russie affirme désormais se concentrer uniquement sur ce qu'elle nomme la "libération" du Donbass (à l'est du pays). Ces annonces sont toutefois accueillies avec circonspection de la part de l'Ukraine et de ses soutiens.

Côté ukrainien, le président Volodymyr Zelensky note des "signaux positifs" à la suite de ces pourparlers. Au cœur des négociations, se pose la complexe question de la neutralité de l'Ukraine, voulue par Moscou. Si l'Ukraine se dit prête à l'accepter, et donc de renoncer à adhérer à l'Otan, elle souhaite voir sa sécurité garantie par un accord international dont seraient signataires plusieurs pays garants, tels que les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la Turquie, la France et l'Allemagne. Mais cette solution implique que les pays garants interviennent en cas d'attaque de l'Ukraine, comme le prévoit l'article 5 du traité de l'Atlantique nord qui régit l'Otan. Ce qui pourrait être difficile à accepter pour la Russie. Par ailleurs, l'Ukraine maintient sa demande d'adhésion à l'UE. En plus d'une adhésion ukrainienne à l'Otan, cette perspective constitue également une ligne rouge pour Vladimir Poutine.

Le jour suivant ces pourparlers, Volodymyr Zelensky déclare qu'il ne croit pas aux promesses de Moscou de réduction radicale de son activité militaire autour de Kiev et que l'armée ukrainienne se prépare à de nouveaux combats dans l'est du pays. Le 31 mars, le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg considère que les forces russes "ne se retirent pas mais se repositionnent" en Ukraine et affirme que l'organisation s'attend à des "offensives supplémentaires".

4 avril 2022 : après la découverte des massacres de Boutcha, l'UE veut prendre de nouvelles sanctions

Lors du week-end des 2-3 avril, les Russes redéploient leurs troupes du nord vers l'est et le sud de l'Ukraine. Les Ukrainiens reprennent contrôle de la totalité de la région de Kiev, selon la vice-ministre ukrainienne de la Défense.

Le monde découvre alors avec effroi les images de centaines de civils morts et éparpillés dans les rues de la ville de Boutcha, au nord-ouest de Kiev. Le gouvernement ukrainien dénonce un "massacre […] délibéré", Londres et Madrid réclament une enquête pour "crimes de guerre", tandis que le président du Conseil européen dénonce les "atrocités" commises par l'armée russe et assure que "l'UE aide l'Ukraine et les ONG à rassembler les preuves nécessaires aux poursuites devant les tribunaux internationaux". Ce dernier réclame, comme plusieurs dirigeants européens à sa suite (Allemagne, France, Espagne, Pologne…), un renforcement des sanctions à l’encontre de Moscou. Les Etats baltes annoncent par ailleurs cesser d'importer du gaz naturel russe.

Le lundi 4 avril, le haut représentant de l’UE Josep Borrell "condamne" à son tour "les atrocités rapportées commises par les forces armées russes dans plusieurs villes ukrainiennes occupées, qui ont maintenant été libérées". L'Union européenne annonce alors travailler "en urgence" sur de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie.

De son côté, Moscou nie la version des faits et demande une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, afin de statuer sur les "provocations haineuses" commises selon elle par l'Ukraine dans le territoire de Boutcha.

7 avril 2022 : accord des Vingt-Sept sur la cinquième salve de sanctions européennes contre Moscou

Après plusieurs jours de discussions, faisant suite aux propositions de la Commission européenne, les Vingt-Sept s'accordent le jeudi 7 avril pour un cinquième train de sanctions à l'encontre de la Russie. La découverte des dizaines de civils morts à Boutcha a poussé les Européens à renforcer leur réaction face à la guerre en Ukraine. Ainsi, pour la première fois, une mesure concernant l'énergie est prise : celle d'un embargo sur le charbon russe. En revanche, aucune mesure n'est adoptée sur le gaz et le pétrole, alors que le Parlement européen vote (à la très grande majorité : 513 eurodéputés pour, 22 contre et 19 abstentions) lors de la même journée du 7 avril une résolution réclamant l'imposition d'un embargo "total et immédiat" sur les importations "de pétrole, de charbon de combustible nucléaire et de gaz" russes.

En plus de cette sanction sur le charbon, les ports de l'Union sont désormais fermés aux navires russes, ainsi que les routes européennes pour les transporteurs russes et biélorusses. Des interdictions d'exportations vers la Russie, notamment de biens de haute technologie, mais aussi de nouveaux gels d'avoirs de banques russes sont également décidées. D'autres mesures restrictives visant des oligarques et des membres de l'appareil sécuritaire et militaire du secteur industriel et technologique russe sont arrêtées. Enfin, dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix, l'UE propose d'augmenter encore de 500 millions d'euros le financement d'envoi d'armes à l'Ukraine, pour porter l'aide militaire européenne à un total de 1,5 milliard depuis le début de la guerre.

Le lendemain, le 8 avril, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell se rendent dans la capitale ukrainienne afin de rencontrer le président Volodymyr Zelensky et de lui exprimer un "soutien indéfectible" et leur solidarité envers le peuple ukrainien. Lors de leur rencontre, un plan de financement européen pour l'Ukraine est notamment discuté.

11 avril 2022 : sixième paquet de sanctions discuté et rencontre du chancelier autrichien avec Vladimir Poutine

Les ministres européens des Affaires étrangères se réunissent à Luxembourg le 11 avril afin de trouver un accord sur un sixième train de sanctions à l'égard de Moscou. Trouver un consensus devient plus difficile, sur les questions énergétiques principalement et en particulier sur le pétrole et le gaz. Pour autant, des alternatives aux hydrocarbures russes sont recherchées, avec des projets de terminaux méthaniers en Allemagne, en Finlande ou en France, en passant par de possibles nouvelles voies à travers l'Espagne ou l'est de la mer Méditerranée. A côté de ces négociations difficiles, les Européens s'accordent toutefois sur une rallonge de 500 millions d'euros supplémentaires en soutien militaire à l'Ukraine, pour porter le budget total à 1,5 milliard depuis le début de l'offensive russe.

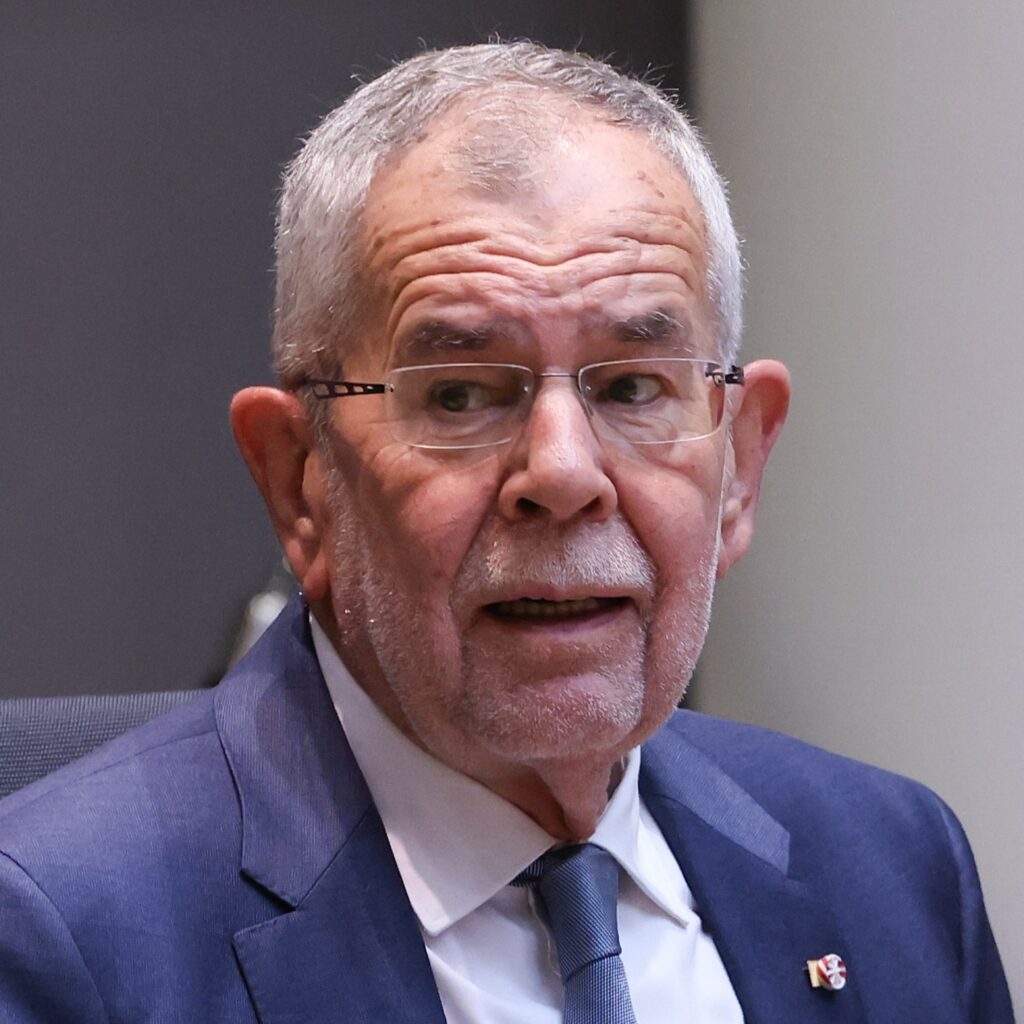

Ce même jour, le chancelier autrichien Karl Nehammer se rend 11 avril à Moscou pour rencontrer le président Vladimir Poutine. Il s'agit de la première rencontre entre un dirigeant européen et le chef du Kremlin depuis le début de la guerre le 24 février. Après une discussion "franche, ouverte et difficile", le chancelier autrichien se montre pessimiste et déclare qu'il "ne faut pas se faire d'illusions" et que le président russe "est entré massivement dans une logique de guerre".

Sur le front du conflit, la situation apparaît plus désespérée que jamais à Marioupol. Assiégée depuis une quarantaine de jours et amplement détruite, la ville portuaire est sur le point de tomber aux mains des Russes, la 36ème brigade de la marine nationale ukrainienne annonçant le 11 avril qu'elle se prépare à "une ultime bataille" car ses munitions s'épuisent. Dans cette ville stratégique dévastée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky craint qu'il y ait des "dizaines de milliers" de morts depuis le début des combats. Ce même jour, le chef des séparatistes pro-russes de Donetsk affirme que ses forces ont conquis entièrement la zone portuaire de la ville de Marioupol. En parallèle, après le retrait des troupes russes des régions du nord du pays et des alentours de Kiev, l'armée ukrainienne craint une offensive russe "très prochainement" à l'est, dans la région du Donbass qui est devenue la principale cible du Kremlin.

13-15 avril 2022 : la Finlande et la Suède se dirigent vers une adhésion à l'Otan et un grand navire russe coule

Le mercredi 13 avril, les Premières ministres suédoise et finlandaise, Magdalena Andersson et Sanna Marin, se retrouvent pour évoquer la possible adhésion de leur pays à l'Alliance atlantique dans les prochains mois. Historiquement neutres, les deux Etats scandinaves repensent leur doctrine suite au déclenchement de la guerre en Ukraine et face à la menace russe. Concernant le soutien des populations à cette potentielle adhésion à l'Otan, Sanna Marin déclare que "l'état d'esprit des Finlandais comme des Suédois s'est transformé radicalement à cause des actes de la Russie". Le processus d'adhésion étant enclenché en Finlande à partir de ce jour, cela représente un revers important pour Vladimir Poutine.

Face à cet échec géostratégique, le Kremlin réagit, notamment par la voix de son ancien président Dmitri Medvedev. Celui-ci fait clairement savoir que Moscou renforcerait ses moyens militaires en mer Baltique en cas d'adhésion des deux pays scandinaves à l'Otan. M. Medvedev prévient que, si cette hypothèse venait à se confirmer, "les frontières de l'Alliance [atlantique] avec la Russie ferait plus que doubler" et qu'il faudrait les défendre, notamment en déployant des missiles et des armes nucléaires aux portes de la Finlande et de la Suède.

Sur le plan du conflit en Ukraine, les troupes russes essuient un spectaculaire coup dur. Alors que les fronts de la guerre n'évoluaient pratiquement plus depuis plusieurs jours, la flotte du Kremlin subit la perte du Moskva, son principal croiseur, le jeudi 14 avril. Ce navire était l'un des fleurons de la marine russe et était extrêmement puissant. Les Ukrainiens affirment avoir touché le croiseur avec des missiles tandis que les Russes évoquent un incendie à bord… Cet événement fait craindre une nouvelle escalade dans le conflit. En grande difficulté sur le plan militaire, le président Vladimir Poutine pourrait céder à l'utilisation d'armes nucléaires tactiques, c'est en tout cas ce que craignent les renseignement américains.

Le vendredi 15 avril, au lendemain du naufrage du Moskva en mer Noire, Moscou menace d'intensifier ses frappes sur la capitale Kiev. Des représailles qui feraient suite aux accusations par la Russie de bombardements ukrainiens de deux villages sur son territoire. Dans la foulée, le ministère de la Défense du Kremlin annonce avoir bombardé une usine d'armement près de Kiev.

17-18 avril 2022 : une nouvelle offensive russe d'ampleur débute dans l'est de l'Ukraine

Le 18 avril, le président ukrainien Volodymyr Zelensky annonce que l'offensive russe prévue depuis plusieurs jours dans l'est du pays a démarré. "Nous pouvons maintenant affirmer que les troupes russes ont commencé la bataille pour le Donbass, pour laquelle elles se préparent depuis longtemps", affirme-t-il. Mais "peu importe combien de soldats russes sont amenés jusqu'ici, nous combattrons", poursuit-il. Même son de cloche dans la ville de Marioupol, cible d'attaques ininterrompues depuis le début de la guerre, où les derniers résistants rejettent l'ultimatum russe qui exige que les Ukrainiens déposent les armes. Les défenseurs de Marioupol se disent prêts à poursuivre les combats "jusqu'au bout".

Le 17 avril, Moscou avait mené une série de bombardements à Kharkiv, mais aussi à Kiev, les deux plus grandes villes du pays. Le lendemain, c'est la ville de Lviv dans l'ouest qui est également prise pour cible par des missiles russes. Dans le Donbass, où le conflit s'intensifie, le gouverneur ukrainien de la région de Louhansk relate que l'offensive "dont on parle depuis des semaines" a commencé et décrit un "enfer".

Suite à ces frappes russes, l'Union européenne condamne "des bombardements aveugles et illégaux de civils" et le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell avertit qu'il "ne peut pas y avoir d'impunité pour les crimes de guerre".

Le mardi 18 avril, la Russie déclare avoir mené une dizaine de frappes dans l’est de l’Ukraine, entamant la bataille pour le Donbass. Selon le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, il s’agit d’une "nouvelle phase" de la guerre. Dans le même temps, Washington fait savoir que l’Ukraine a reçu des avions de chasse et des pièces détachées pour renforcer son armée de l’air.

Lors d’une réunion virtuelle tenue le même jour, l'Union européenne et les Etats-Unis parviennent à un nouveau consensus sur la nécessité d’accentuer la pression sur le Kremlin, à travers l’adoption de sanctions supplémentaires, en particulier sur l'énergie. Ils conviennent de réduire fortement le recours aux hydrocarbures russes, manne financière considérable pour Moscou.

20-24 avril 2022 : les combats se poursuivent sans trêve à Marioupol, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken à Kiev

Alors que l'offensive russe s'intensifie dans le Donbass, la chute de Marioupol se rapproche. Le 20 avril, le ministre ukrainien de la Défense explique que l'armée russe "concentr[e] l'essentiel de ses efforts sur la prise de Marioupol" et dénonce des "tentatives d'assaut" dans les régions de l'est de l'Ukraine. "La situation se complique d'heure en heure", s'inquiète-t-il. Ce même jour, le président du Conseil européen Charles Michel se rend à Kiev et assure que l'Union fera "tout son possible" pour que l'Ukraine "gagne la guerre", tout en affirmant que les Vingt-Sept continueront à "prendre des décisions tous ensemble".

Pour apporter une nouvelle aide militaire à Kiev, des pays d'Europe de l'Est enverront "dans les prochains jours" des armes lourdes, dont des chars de combats et des véhicules blindés, déclare le 21 avril la ministre allemande de la Défense Christine Lambrecht. Le lendemain, la France annonce aussi la livraison d'armes lourdes à l'Ukraine. Parallèlement, le 21 avril, le président russe Vladimir Poutine affirme "la fin du travail de libération de Marioupol" et juge que ses forces ont pris le contrôle de la ville portuaire stratégique. Une affirmation que le président américain Joe Biden conteste puisque, selon lui, "il n'y a encore aucune preuve que Marioupol soit complètement perdue".

D'après une déclaration du 22 avril d'un responsable militaire russe, le général Roustam Minnekaïev, le Kremlin compte "établir un contrôle total sur le Donbass et sur le sud de l'Ukraine", afin de permettre "d'assurer un couloir terrestre vers la Crimée" et de prendre possession des "ports de la mer Noire". Il poursuit en déclarant que ce contrôle du territoire ouvrirait "un couloir vers la Transnistrie" (menaçant ainsi la Moldavie), région où selon lui "on observe également des cas d'oppression de la population russophone".

Lors du week-end des 23 et 24 avril, l'invasion de l'Ukraine par la Russie franchit le cap des deux mois. Selon le ministre russe des Affaires étrangères, les négociations au sujet du conflit "patinent" entre Kiev et Moscou. Mais le samedi 23 avril, Volodymyr Zelensky appelle de nouveau à rencontrer Vladimir Poutine pour "parvenir à un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine". Le lendemain, le dimanche 24 avril, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken et le ministre de la Défense Lloyd Austin se rendent à Kiev, ce qui correspond à la première venue de dirigeants des Etats-Unis depuis le début du conflit. M. Blinken souhaite "un retour rapide à la paix" et affirme que les Américains continueront à soutenir les Ukrainiens.

Le lundi 25 avril, au terme de nouvelles négociations, aucun accord n'est conclu pour créer un couloir humanitaire afin d'évacuer les civils à Marioupol. Selon le président ukrainien, il y aurait environ un millier de civils et des centaines de blessés retranchés dans des conditions désastreuses à l'intérieur d'une usine métallurgique. La situation humanitaire continue de s'aggraver, tandis que l'ONU annonce que le nombre de réfugiés ayant quitté l'Ukraine depuis le 24 février a dépassé les 5,2 millions personnes.

4 mai 2022 : la Commission européenne présente un sixième train de sanctions contre la Russie

Après plus de deux mois d'un conflit qui ne semble pas près de se terminer, l'UE cherche à freiner Moscou en lui infligeant des sanctions supplémentaires. Ainsi, l'exécutif européen propose aux Etats membres un sixième paquet de mesures. Celles-ci consistent d'abord en la suspension de trois autres banques russes du système financier Swift, dont Sberbank, la plus importante de Russie. Ensuite, le secteur énergétique est une nouvelle fois concerné puisque Mme von der Leyen suggère aux pays membres de l'Union de mettre en place un embargo progressif sur le pétrole et les produits pétroliers achetés à la Russie. "Nous renoncerons progressivement aux livraisons russes de pétrole brut dans les six mois et à celles de produits raffinés d'ici à la fin de l'année", a-t-elle déclaré.

Ce sixième train de sanctions pourrait cependant être plus difficilement adopté par les Vingt-Sept que les précédents. Ursula von der Leyen reconnaît que "ce ne sera pas facile" étant donné que "certains Etats sont fortement dépendants du pétrole russe". Dans ce cadre, le projet d'embargo prévoirait une exemption pour la Hongrie et la Slovaquie, deux pays enclavés qui pourraient continuer leurs achats d’hydrocarbures à la Russie en 2023. Budapest a réagi rapidement à l'annonce de proposition d'embargo européen sur le pétrole russe et a pointe du doigt le fait qu'il n'y aurait aucune "garantie" pour sa sécurité énergétique.

Les nouvelles sanctions viseraient par ailleurs de nouvelles personnalités (58 au total) telles que le patriarche Kirill, le chef de l'Eglise orthodoxe russe et soutien affiché de la guerre contre l'Ukraine, mais également des militaires ou encore la famille du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. La Commission a aussi ajouté que trois grands radiodiffuseurs détenus par l'Etat russe seraient interdits sur les ondes européennes si le nouveau train de sanctions était adopté.

9 mai 2022 : Vladimir Poutine célèbre la victoire de 1945, Emmanuel Macron fête la Journée de l'Europe

Le 9 mai, la Russie et l'Union européenne célèbrent en même temps une journée particulièrement symbolique pour leur unité respective. De son côté, Moscou commémore la défaite de l'Allemagne nazie, le Jour de la Victoire, et M. Poutine profite de cette occasion et de ce grand défilé militaire pour proclamer que son armée ne fait que défendre "la patrie" en Ukraine face à la "menace inacceptable" que représente le camp occidental aux frontières russes.

L'Union européenne, quant à elle, fête sa Journée de l'Europe : l'occasion pour Mme von der Leyen d'annoncer que la Commission rendra son avis en juin sur la candidature de l'Ukraine à l'adhésion européenne. Tout juste réinvesti, Emmanuel Macron appelle à la création d'une "communauté politique européenne" afin de permettre "aux nations européennes démocratiques adhérant à notre socle de valeurs, de trouver un nouvel espace de coopération, en matière de politique, de sécurité, d'énergie, de transport, d'investissement, d'infrastructures, de libre circulation des personnes", tout en rappelant qu'une procédure d'adhésion à l'Union peut prendre à l'inverse "plusieurs décennies". Pour préciser cette proposition, l'Elysée explique qu'en raison du contexte géopolitique, il y a "urgence à ancrer l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, mais aussi les Balkans occidentaux, à l'UE, et à renforcer la nature des relations".

De leur côté, les Etats-Unis souhaitent encore augmenter leur aide militaire à Kiev : après que le président Joe Biden a demandé un paquet de 33 milliards de dollars fin avril, les démocrates du Congrès américain veulent débloquer 40 milliards de dollars d'aide militaire et humanitaire à l'Ukraine.

Sur le territoire ukrainien, l'armée russe n’a jusqu’à présent pu revendiquer le contrôle complet que d’une ville d’importance : Kherson (dans le sud). L’offensive militaire de la Russie se poursuit "afin d’établir un contrôle total sur les régions de Donetsk, de Louhansk et de Kherson et de maintenir le couloir terrestre entre ces territoires et la Crimée", prévient l’état-major de l’armée ukrainienne. A Marioupol, les résistants assiégés refusent toujours de se rendre. "Capituler n’est pas une option car notre vie n’intéresse pas la Russie", affirme Ilya Samoïlenko, un officier du renseignement ukrainien.

15 mai 2022 : les gouvernements finlandais et suédois font part de leur volonté de rejoindre l'Otan

Le 13 avril 2022, les Premières ministres suédoise Magadalena Andersson et finlandaise Sanna Marin s'étaient réunies pour évoquer la possibilité d'une adhésion de leur pays respectif à l'Alliance atlantique. Les choses ont ensuite avancé très rapidement : le 12 mai, Helsinki fait savoir dans un communiqué que la perspective d'adhésion à l'Otan est soutenue par le gouvernement, qui souhaite une intégration "sans délai". Cette candidature représente un bouleversement géopolitique et un revirement pour Vladimir Poutine, notamment parce que la Russie partage plus de 1 300 kilomètres avec le territoire finlandais.

Le dimanche 15 mai, Helsinki présente son projet d'adhésion tandis que le parti social-démocrate suédois, dont Magdalena Andersson est issue, donne son accord pour une candidature commune à l'Otan avec la Finlande. Si la procédure aboutissait, ce serait le premier élargissement de l'alliance militaire à des pays qui n'appartenaient pas à l'URSS depuis l'intégration de l'Espagne en 1982.

Lors d'un appel avec son homologue finlandais Sauli Niinistö samedi 14 mai, le président russe Vladimir Poutine réagit aux annonces de la Finlande en déclarant qu’un renoncement à sa politique de non-alignement “serait une erreur, puisqu’il n’y a aucune menace à la sécurité" du pays. Moscou indique vouloir prendre des mesures "militaro-techniques" en réponse.

Le lundi 16 mai, le gouvernement suédois annonce à son tour sa candidature à l'Otan. La Première ministre évoque une nouvelle "ère" pour son pays. Elle estime que la procédure d'adhésion ne prendra "pas plus d'un an".

Ce même jour, les Ukrainiens annoncent qu'ils sont parvenus à repousser partiellement les forces ennemies en reprenant le contrôle d'une partie de la frontière avec la Russie, dans la région de Kharkiv au nord-est.

Plus symboliquement, Kiev remporte une autre victoire le samedi 14 mai, celle de l'Eurovision grâce au groupe ukrainien Kalush Orchestra. L'Ukraine reçoit donc la charge d'organiser la prochaine édition du concours en 2023. "Notre courage impressionne le monde, notre musique conquiert l’Europe", affirme le président Volodymyr Zelensky.

24 mai 2022 : trois mois après le début du conflit, les Ukrainiens résistent toujours mais sont en difficulté dans le Donbass

Après treize longues semaines de guerre, l'armée russe poursuit ses bombardements à l'est du territoire ukrainien afin de notamment prendre le contrôle de la ville de Sievierodonetsk dans le Donbass. Le 20 mai, Moscou annonce avoir achevé la conquête de Marioupol, la cité portuaire martyre qui a été détruite à 90 % d'après les autorités locales. A la suite des échecs qu'ont représenté les assauts russes dans le nord de l'Ukraine et à Kiev durant les premiers jours de l'invasion, cette conquête représente un succès stratégique majeur du point de vue des Russes, après près de trois mois de conflit intense.

Le 22 mai, le président polonais Andrzej Duda effectue une visite surprise auprès de Volodymyr Zelensky à Kiev, lui apportant un soutien "inconditionnel" pour la candidature de son pays à l'UE. Fidèle à la cause ukrainienne, M. Duda en profite pour critiquer les pays qui continuent de commercer avec la Russie, estimant que tout “business as usual” avec Moscou est impossible après la découverte de massacres de civils en Ukraine. Le chef d'Etat de Pologne salue les peuples qui “versent leur sang” pour appartenir à l’Europe. Concernant l'intégration de l'Ukraine à l'UE, il déclare n'avoir “aucun doute" que cette dernière "fera un tel geste” envers le pays. Mais la position est plus nuancée du côté de Paris. Selon le ministre français des Affaires européennes Clément Beaune, l'adhésion prendra "sans doute 15 ou 20 ans".

Le 23 mai, la première condamnation pour crimes de guerre dans le cadre du conflit tombe. Un soldat russe de 21 ans, du nom de Vadim Chichimarine, reçoit une lourde peine pour avoir tué un civil ukrainien de 62 ans : la prison à vie.

Sur le front, la situation devient "extrêmement difficile" dans la région du Donbass, considère le président ukrainien Volodymyr Zelensky. De manière générale dans le pays, "les prochaines semaines seront difficiles", prévient-il le 23 mai dans son allocution télévisée quotidienne.

30 mai 2022 : les Européens s'accordent sur un embargo partiel des importations de pétrole russe

Après plusieurs semaines de discussions entre les institutions européennes et la Hongrie (qui souhaitait des garanties sur son approvisionnement énergétique avant de lever son veto sur un embargo vis-à-vis du pétrole russe), les Vingt-Sept réunis en sommet européen trouvent un accord le 30 mai pour se couper de la majeure partie du pétrole acheté à Moscou. Ce sont uniquement les importations par bateau dans l'UE qui sont visées dans le cadre de cet accord, mais pas celles par oléoduc qui restent significatives. L'interdiction prend effet six mois plus tard et concerne plus des deux tiers des importations de pétrole russe.

L'Allemagne et la Pologne ont aussi annoncé mettre fin à leurs importations par oléoduc d'ici à la fin de l'année, ce qui permettra à “l’UE [de] tarir de 90 % les livraisons de pétrole russe d’ici la fin 2022″, selon le président du Conseil européen Charles Michel. L'objectif est toujours de sanctionner le Kremlin pour la guerre qu'il mène en Ukraine et ainsi de le couper d'une source de financement dont il bénéficie. L'exemption vis-à-vis des importations par oléoduc bénéficie avant tout à la Hongrie, à la Slovaquie et à la République tchèque, puisque ces pays enclavés continueront d'être approvisionnés par le pipeline russe Droujba. La Bulgarie devrait également être autorisée à se procurer l'hydrocarbure russe pendant un an et demi.

Le sixième train de mesures comprend d’autres sanctions telles que le retrait de la Sberbank, la plus grande banque commerciale de Russie, du système de paiement Swift. Les nouvelles sanctions visent également des militaires russes responsables des massacres commis à Boutcha et dans d’autres villes occupées par les troupes russes. Initialement ciblé, le patriarche Kirill, chef de l’Eglise orthodoxe russe et proche allié du président Poutine, est finalement retiré de la liste des personnalités sanctionnées sur demande de la Hongrie lors de l'adoption du sixième train de mesures restrictives au Conseil de l'UE le 2 juin. Les chefs d'Etat et de gouvernement européens ont aussi approuvé l’octroi de 9 milliards d’euros à l'Ukraine pour aider son économie lourdement affectée par la guerre.

7 juin 2022 : la ville de Sievierodonetsk devient le théâtre principal de la guerre entre Russes et Ukrainiens

Depuis plusieurs jours, la bataille pour Sievierodonetsk fait rage dans le Donbass et la ville est en proie à de violents combats entre les forces russes et ukrainiennes. Le 4 juin, le gouverneur de Louhansk Serguiï Gaïdaï reconnaît que la situation dans la région s'avère "extrêmement difficile" et que "les combats se concentrent actuellement à Sievierodonetsk car […] l'armée russe a jeté tout son poids et ses réserves" dans la conquête de cette ville clé.

Alors que Moscou gagnait du terrain dans Sievierodonetsk, Kiev affirme le 5 juin que ses "forces armées ont nettoyé la moitié" des troupes russes qui s'y trouvaient, déclarant que "la moitié de la ville est sous le contrôle [des] défenseurs" ukrainiens. Dans le même temps, plusieurs frappes aériennes russes sont effectuées à Kiev, alors que la capitale n'avait pas été ciblée depuis la fin du mois d'avril. Quatre missiles frappent l'usine de Darnytsia, dans le sud-est de la capitale, annonce le chef de la compagnie publique des chemins de fer ukrainienne Ukrzaliznytsia. Selon lui, l'usine ne s'occupe pas des équipements militaires, mais répare des wagons transportant des céréales exportées.

En parallèle, Vladimir Poutine prévient que Moscou répondrait si les Occidentaux fournissaient des missiles de longue portée à l'Ukraine, jugeant que les livraisons d'armes visaient à "prolonger le conflit". En cas de livraisons de tels équipements, "nous tirerons les conclusions appropriées et utiliserons nos armes […] pour frapper des sites que nous n'avons pas visés jusqu'à présent", menace-t-il.

Les Ukrainiens "tiennent bon" à Sievierodonetsk, mais les Russes y sont "plus nombreux et plus puissants", si bien que la situation est "difficile" sur le front oriental, prévient Volodymyr Zelensky. "Les principaux efforts de l’ennemi se concentrent" sur ce centre industriel pour "bloquer" les troupes ukrainiennes dans la région voisine de Lyssytchansk, fait savoir l’armée ukrainienne. Mais le 7 juin, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou affirme que son armée a "totalement libéré" les zones résidentielles de Sievierodonetsk. Cette affirmation n'est pas confirmée par l'Ukraine. "Ils ne contrôlent pas la ville", rétorque Serguiï Gaïdaï. Sa prise ouvrirait aux Russes la route de Kramatorsk, grande ville de la région de Donetsk, d'autant que Sievierodonetsk est la dernière agglomération encore sous contrôle ukrainien dans la région de Louhansk.

Alors que Sievierodonetsk est "bombardée 24 heures sur 24", le gouverneur de la région Serguiï Gaïdaï envisage un retrait des troupes ukrainiennes vers des positions mieux fortifiées. "Il faudra peut-être se retirer", avoue-t-il. La ville ne devient totalement occupée par les Russes qu’à la fin juin.

16 juin 2022 : Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi se rendent à Kiev

Le 13 juin, le chef d'Etat ukrainien déclare que le "coût humain" de la bataille de Sievierodonetsk s'avère "terrifiant". En parallèle, les autorités ukrainiennes indiquent avoir abandonné le centre-ville suite aux vagues d'attaques par les forces russes, même si les combats se poursuivent.

Le 14 juin, Moscou propose d'instaurer un couloir humanitaire à Sievierodonetsk à partir du 15 juin pour que les civils puissent être évacués "en toute sûreté". Le ministère russe de la Défense appelle également à cesser cette "résistance absurde" qui se concentre dans une grande usine chimique.

Alors que Kiev, par l'intermédiaire de la vice-ministre de la Défense Anna Maliar, regrette n'avoir reçu qu'"environ 10 %" des armes dont les Ukrainiens ont besoin, Washington annonce une nouvelle aide militaire d'un montant d'un milliard de dollars "pour leurs opérations défensives dans le Donbass".

Jeudi 16 juin, les président français, le chancelier allemand et le président du Conseil des ministres italien partent en train depuis le sud de la Pologne en direction de Kiev pour rendre visite à Volodymyr Zelensky. Un déplacement inédit de la part des trois dirigeants depuis le début de l'invasion russe en février, destiné à exprimer le soutien de leur pays, puissances européennes fondatrices de l'UE. Ils sont ensuite rejoints par le chef d'Etat roumain Klaus Iohannis pour rencontrer le président ukrainien.

La France annonce notamment la livraison de six nouveaux canons Caesar à Kiev (en plus des 12 qui ont déjà été envoyés), un système d'artillerie très prisé pour sa précision. Surtout, Paris, Berlin, Rome et Bucarest se prononcent en faveur d'un octroi "immédiat" à l'Ukraine du statut de candidat "immédiat" à l'adhésion à l'Union européenne. "Ce statut sera assorti d'une feuille de route et impliquera aussi que soit prise en compte la situation des Balkans occidentaux et du voisinage, en particulier de la Moldavie", ajoute Emmanuel Macron.

17 juin 2022 : la Commission européenne en faveur de l'octroi à l'Ukraine du statut de candidat à l'adhésion européenne

Le 17 juin 2022, la Commission européenne recommande formellement aux Etats membres d’accorder à l’Ukraine le statut de candidat à l’UE. “La Commission recommande au Conseil, premièrement, de donner à l’Ukraine une perspective européenne et, deuxièmement, de lui accorder le statut de candidat. Ceci, bien entendu, à condition que le pays procède à un certain nombre de réformes importantes”, déclare la présidente de l'institution Ursula von der Leyen.

L'avis de l'exécutif européen est présenté avant le sommet européen des 23 et 24 juin, où l'Ukraine pourra formellement être reconnue en tant que candidate à l'intégration européenne si les Vingt-Sept le choisisse à l'unanimité. A ce sujet, le président Volodymyr Zelensky insiste : "cette semaine sera historique pour notre pays lorsque nous entendrons la réponse de l’Union européenne sur le statut de candidat de l’Ukraine". “Depuis 1991, il y a eu peu de décisions aussi fatidiques pour l’Ukraine que celle que nous attendons aujourd’hui”, affirme-t-il également, en se déclarant “convaincu que seule une réponse positive est dans l’intérêt de toute l’Europe”.

23 juin 2022 : les chefs d'Etat et de gouvernement des Vingt-Sept accordent le statut de candidat à l'UE à l'Ukraine

Réunis en Conseil européen à Bruxelles, les dirigeants des Etats membres octroient à l'Ukraine le statut de candidat à l'adhésion européenne, suivant ainsi la recommandation émise par la Commission européenne six jours plus tôt. Un "moment historique" pour le président du Conseil européen Charles Michel. "L'une des décisions les plus importantes pour l'Ukraine depuis son indépendance", salue son chef d'Etat Volodymyr Zelensky. Le pays avait déposé sa candidature le 28 février, soit quatre jours seulement après le début de l'invasion russe.

Dans le même temps, les Vingt-Sept accordent aussi le statut de candidat à la Moldavie, un Etat frontalier de l'Ukraine craignant d'être la prochaine cible de Vladimir Poutine. En revanche, la Géorgie, qui avait candidaté en même temps que les Moldaves le 3 mars, ne voit pas sa candidature officiellement reconnue. En cause notamment : un gouvernement à l'orientation de plus en plus pro-russe et des atteintes répétées à l'état de droit.