Abonnés Articles en accès libre Hebdo Articles

05.02.2024 à 20:58

Mario Tronti. Ce que le communisme a de chrétien, et pourquoi nous gagnerions à y revenir

L'Autre Quotidien

Texte intégral (2817 mots)

RIP Mario Tronti, communiste italien et théoricien de l’opéraïsme. 1931 / 2023.

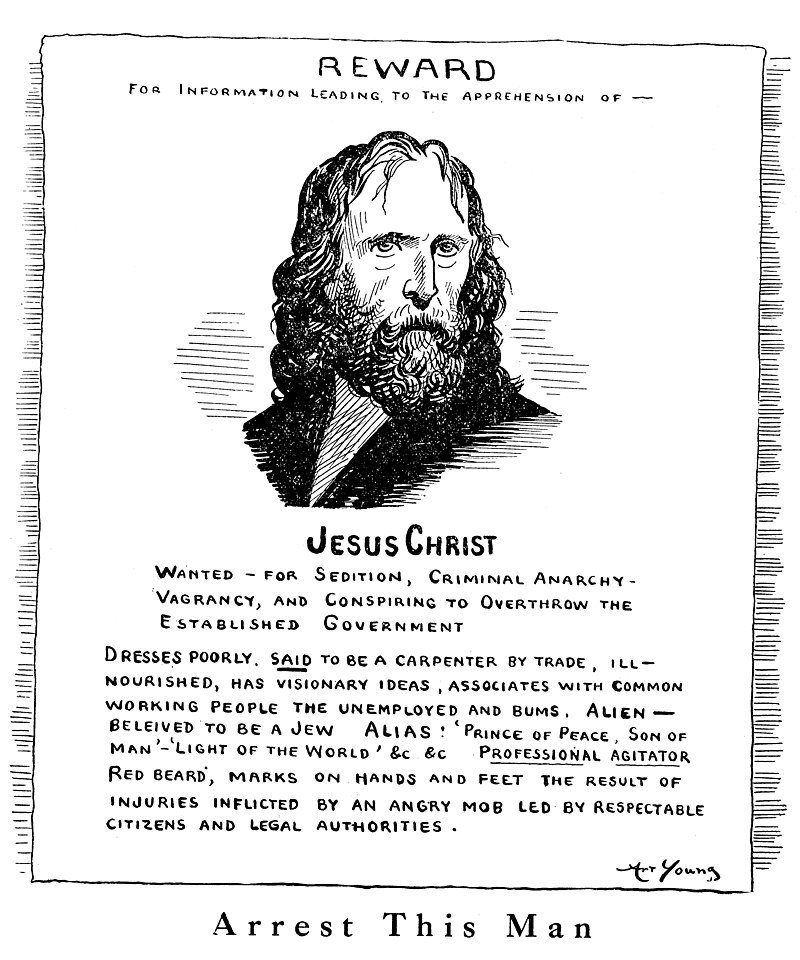

"Arrêtez cet homme", par Art Young. “Récompense. Pour toute information conduisant à l'arrestation de - Jésus-Christ. Recherché pour sédition, anarchie criminelle, vagabondage et conspiration en vue de renverser le gouvernement établi. Habillé pauvrement, on dit qu'il est charpentier de métier, mal nourri, qu'il a des idées visionnaires, qu'il fréquente des travailleurs ordinaires, des chômeurs et des clochards. Alien - on croit qu'il s'agit d'un juif. Alias : "Prince de la paix", "Fils de l'homme - Lumière du monde", &c &c. Agitateur professionnel - barbe lue, marques sur les mains et les pieds résultant de blessures infligées par une foule en colère menée par des citoyens respectables et des autorités légales.” 1921

Xeniteia. Contemplation et combat

Qu’elle est douteuse cette idée, désormais conforme au sens commun, selon laquelle nous serions en train de vivre des temps apocalyptiques ! L’impression dégagée par les différents discours qui se succèdent dans l’infosphère est celle d’une superficialité, d’un effondrement qui n’est que « spectacle » d’apocalypse, et non pas celle d’une assomption [1][assunzione] authentiquement prophétique. L’imaginaire de masse est davantage inspiré par les films et les séries TV hollywoodiennes que par le gros volume écrit par Jean dans son exil à Patmos.

Que tout continue ainsi, voilà la véritable catastrophe.

La nécessité — car il y a bien nécessité — d’introduire le discours inhabituel que nous proposons ici ne trouve pas sa source dans la pandémie du Covid, mais de plus loin et plus profond. Une voix prophétique du XXe siècle a dit, et nous partirons de là, que la véritable catastrophe est que les choses restent comme elles sont. Nous sommes aujourd’hui plus facilement et communément éblouis par un malaise civilisationnel qui investit toujours un peu plus nos existences et nos intimités, nous montrant le capitalisme comme il est devenu, s’il ne l’a pas toujours été, un « mode de destruction » plutôt qu’un mode de production. Disons alors que la pandémie globale a simplement révélé cet état du monde.

Pourtant, plutôt que d’assumer cette révélation de l’apocalypse comme contestation du monde ou, plus précisément, contestation de la « mondanité », comme il en a toujours été dans la tradition apocalyptique, le sens commun médiatique en fait paradoxalement une confirmation de cette même mondanité.

Nous sommes aujourd’hui tellement imprégnés de l’esprit mondain que les évidences deviennent invisibles et que les mensonges apparaissent comme des évidences. C’est aussi pour cette raison qu’adopter la posture de ces premiers moines de l’ère chrétienne, celle de la mise en retrait [2], [estraniamento] xeniteia en grec des pères de l’Église et peregrinatio en latin, par rapport à la société dominante et à sa propre identité sociale, nous semble aujourd’hui si nécessaire, si évident.

Se faire étranger, « dans le monde mais pas du monde »[3], pour essayer de subvertir le sens de la « distanciation sociale » qui, de mesure prophylactique, risque de rapidement muter en mesure d’intensification de l’atomisation, déjà extrême, des hommes et des femmes. Prendre au contraire comme un devoir ce « pathos de la distance » que Nietzsche plaçait dans les esprits libres, non seulement comme critique de l’atomisme, mais comme mode affirmatif par lequel chaque force vive se rapporte à une autre.

On sait ou devrait savoir que les relations entre histoire et théologie du communisme d’une part et christianisme des origines (le monachisme et la structure ecclésiastique) d’autre part sont structurantes des premières. Il est entendu qu’ici le communisme est compris comme mouvement de libération universel non réductible au seul marxisme.

Si Ernst Troeltsch parlait d’un « communisme d’amour » à propos des communautés chrétiennes apostoliques des premiers siècles, Walter Benjamin affirmait sans détour que la société sans classes, prédite par le communisme moderne, n’était qu’une sécularisation du règne messianique. En ce sens, nous devrions peut-être compléter la célèbre sentence schmittienne qui affirme que « tous les concepts de la doctrine de l’État sont des concepts théologiques sécularisés » avec la suivante : « tous les concepts de la doctrine révolutionnaire sont des concepts théologiques sécularisés ».

À bien y regarder, c’est comme si dans l’histoire du communisme les deux parties en présence (théorie de l’État et théorie de la révolution) s’étaient à un certain moment rencontrées, combattues et donc complétées, puis étaient enfin parvenues dans une impasse. Dans l’histoire de l’Église au contraire, institution et destitution apparaissent comme contenues dans un même cadre qui, au fil du temps, a oscillé alternativement d’un côté à l’autre sans jamais cependant qu’une des deux forces soit anéantie par l’autre et ne disparaisse. C’est un des « mystères »[4] qu’il nous plairait d’étudier. En fait, ni le christianisme ni le communisme ne sont réductibles à des doctrines et ne peuvent être intégralement identifiés à une institution : chaque fois que cela s’est produit, cela a toujours conduit à un désastre. Christianisme et communisme font avant tout partie d’une histoire, d’une tradition vivante qui dans les deux cas est à l’origine celle des opprimés, des exploités, des humiliés et des offensés.

Mais si à l’émergence dans la modernité d’un « christianisme sans religion », tel qu’habilement formulé par Dietrich Bonhoeffer, correspondra par suite un communisme sans dogmatique[5], il faut bien reconnaître que face à la vitalité bimillénaire, quoique vacillante, de l’Église, celle d’un État ou d’un parti ne dépasse guère quelques décennies.

L’évêque brésilien Helder Camara disait la chose suivante : quand je donne à manger aux pauvres, on me dit que je suis un saint, quand je demande pourquoi les pauvres n’ont pas à manger, on me dit que je suis un communiste. Face à ce discours, il est assez comique de voir les réactionnaires accuser certaines figures de l’Église, quand ces dernières prêchent ou agissent en faveur des pauvres et avec les pauvres, d’être des « communistes » alors que c’est d’évidence le communisme qui a un pied (mal assumé) dans la tradition judéo-chrétienne. Cet étiquetage [anotazione di costume] vaut aussi pour ce qui concerne le champ du communisme, quand ceux qui posent comme décisives des questions théologiques à partir de l’eschatologie sont traitées à leur tour comme des « hérétiques », des incompris, sont plaints ou encore tournés en dérision.

Ivan Illich a soutenu qu’à rebours de la croyance commune, l’époque contemporaine est la plus pleinement chrétienne qui ait jamais existé. Cela à la fois malgré et à cause de la supposée sécularisation, du fait que le christianisme est devenu une minorité dans le monde, et même du fait de sa perversion en tant que religion. Alors, au-delà de la supposée mort des idéologies et de l’échec historique des réalisations, peut-être pourrait-on et devrait-on dire que l’époque actuelle est une époque de plénitude pour le communisme lui aussi, si jamais l’on arrivait à voir au-delà de la brume médiatique.

L’histoire du monachisme nous intéresse tout particulièrement depuis sa forme la plus ancienne, celle des Pères du désert, jusqu’aux expériences aux marges et à l’extérieur de l’institution. Il suffit de penser au béguinage [6] et à la célèbre hérésie du Libre-Esprit pour arriver à aujourd’hui, aux si nombreuses expériences contemporaines de communautés invisibles dans lesquelles se pratique la vie érémitique ou cénobitique [7]. Le pari que nous voulons donc faire, avec toute la modestie et la prudence de rigueur, est de nous mettre au diapason presque comme des disciples de ce monachisme qui à travers les siècles s’est fait étranger au monde tel qu’il existait, pas seulement pour le récuser mais pour le combattre. Nous ne visons donc ni suggestion de la fuga mundi, ni mécanismes de défense, mais plutôt l’ouverture d’un nouveau front, qui ne délaisse pas les autres mais s’y additionne, une fois mesurée et vérifiée la nécessité spécifique du temps présent.

De cette manière nous pensons lire, dans ses diverses pratiques y compris interreligieuses, la possibilité de penser ce que signifie ou pourrait signifier pour nous aujourd’hui de concilier une dimension contemplative avec une dimension combative. Car la vocation, l’appel monacal ne consiste pas seulement à écouter et soigner sa propre intériorité, mais répond au cri de la réalité et lui obéit. Regarder uniquement à l’intérieur de soi ouvre inévitablement la porte au démon de la tristesse, tandis que le mot même de «contemplation» évoque un regard libre vers le ciel de l’action.

Le monachisme s’est ensuite fixé et a cherché à résoudre, de différentes manières qui sont toutes à examiner, les grandes questions du vivre-ensemble, d’habiter le soi et le monde, et du témoignage du « règne messianique ». Un règne nous a été annoncé qui est déjà entre nous, si nous le désirons. Ces questions ont toujours traversé les mouvements révolutionnaires et, au cours des années passées, nous ont beaucoup occupés sans que nous ne parvenions à une théorie et une pratique convaincantes. Cette question se propose à nouveau d’autant plus aujourd’hui, dans un temps de suspension radicale de la vie sociale qui nous interroge durablement non seulement sur les modes de production mais aussi sur les modes de vie.

Vie mondaine et règne, solitude et communauté, institution et destitution, force et grâce, esprit et loi, contemplation et combat, chacun de ces couples de mots nous ramène au mystère du monde, de l’histoire et de ce que nous appellerons la dimension de l’au-delà [oltre].

Un grand philosophe du dix-neuvième relativement tombé dans l’oubli, Brice Parain, qui était surtout un singulier communiste et un singulier chrétien, écrivait dans les années 1940 qu’avec les soviets en Russie était né le premier ordre monastique de l’âge contemporain et que c’est au communisme qu’appartenait la dimension contemplative du « silence », un silence militant dans l’attente de la Parole. En conséquent, réussir à comprendre ce que voulait dire Parain avec cette « bizarre » théorie et lui donner corps à notre tour pourrait constituer un thème de plus à affronter dans cet espace de réflexion et d’enquête qui, pour le moment, en explorateurs prudents, nous aborderons via une rubrique qui sera consultable simultanément sur deux sites : quieora.ink et dellospiritolibero.it.

Mario Tronti & Marcello Tarì

Traduction de Giulia Chamois & Virgile dall’Armellina pour https://entetement.com/

Lire aussi, dans L’Autre Quotidien, cet article : Hommage à Mario Tronti : le Royaume est là, si nous le voulons

Notes

[1] Le terme italien d’assunzione, littéralement “assomption” permet de jouer sur la forme nominale du verbe “assumere” (“assumer”) qui possède une signification théologique mais aussi plus usuellement celle de “prendre comme”.

[2] Le terme estraniamento contient l’idée de se rendre étranger, de prendre du recul, de se “désimpliquer”.

[3] Cette formule fait référence à Jean 15,18-21 :

« Si vous apparteniez au monde,

le monde aimerait ce qui est à lui.

Mais vous n’appartenez pas au monde,

puisque je vous ai choisis en vous prenant dans le monde »

[4] Il s’agit d’une allusion à la notion chrétienne de mystère, qui désigne ce que l’on a jamais fini de comprendre et qui n’est accessible qu’à travers la foi.

[5] Précisons que le mot “dogmatique” est ici utilisé comme nom, et non comme adjectif.

[6] Communautés religieuses laïques.

[7] Vie religieuse en communauté, par opposition à la vie érémitique.

01.02.2024 à 13:07

Comment dépasser victimisme, narcissisme et moralisme pour sortir de nos bulles sociales ?

L'Autre Quotidien

Texte intégral (4131 mots)

Des réseaux sociaux à la littérature, l'écriture "engagée" adopte un langage de plus en plus individualisant visant avant tout à rassurer ses lecteurs (c’est à dire sa propre "bulle sociale"). Au lieu de cela, nous avons besoin d'un vocabulaire capable de nous faire passer du “je” à un “nous”.

À l'heure de la fin des grands récits, le vocabulaire consolidé sur lequel le mouvement syndical s'est appuyé pendant des décennies s'est aminci, perdant sa crédibilité. Il s'agit d'un phénomène d'époque durable, qui a commencé au moins dans les années 1980, résultat de la défaite des mouvements et de l'alternative politique au capitalisme : l'ère néolibérale a lentement exproprié les langues des expropriés, dans un processus qui a connu une profonde accélération au cours des quinze dernières années. De nombreuses explosions sociales récentes - des Gilets jaunes aux mobilisations diverses et variées de style populiste - ont montré des caractéristiques "fallacieuses", souvent auto-décrites comme "ni de droite ni de gauche", devenant difficiles à identifier sans ambiguïté précisément parce qu'elles ne disposent pas du langage et de la mémoire historique des mouvements et des traditions politiques.

En présence d'un retour de l'activisme, même s'il se joue principalement sur les réseaux sociaux, cette discontinuité discursive pourrait également être l'occasion de se défaire de certains schémas préconstitués, mais aucun nouveau vocabulaire efficace ne semble émerger pour le moment.

L'hyper-politique des influenceurs

Anton Jäger, dans Jacobin, a décrit le courant comme une phase de transition "de la post-politique à l'hyper-politique". En d'autres termes, les organisations sociales et politiques continuent de s'enliser dans la crise profonde qui a débuté il y a plus de trente ans, mais nous assistons à des explosions sociales de masse soudaines, bien qu'éphémères - pensez aux manifestations de Black Lives Matter après le meurtre de George Floyd - et à un déluge de contenus politiques canalisés individuellement par divers réseaux sociaux.

Ces modes d'engagement et de militantisme sont plus compatibles avec l'atomisation générale de la société contemporaine et les conditions de vie précaires de ceux qui sont obligés d'errer d'un emploi temporaire à un autre. Un activisme qui interrompt la dépolitisation de la société mais qui ne se traduit pas par des formes capables de construire la dimension collective et durable de la bataille politique. Même les mouvements les plus clairement positionnés à gauche, comme celui contre la crise climatique ou la nouvelle vague féministe, entre une grande manifestation et la suivante produisent peu d'expériences d'enracinement social, peu de lieux collectifs de discussion et par conséquent peu de vocabulaire commun.

Les militants, mais aussi les "intellectuels engagés" eux-mêmes, deviennent ainsi, malgré eux, davantage des influenceurs que des "intellectuels organiques" comme on en voyait au XXe siècle, avec une tendance à s'adapter au langage récompensé par les algorithmes par la visibilité et les likes : celui qui jette de force les émotions, les sentiments, l'indignation morale, la culpabilité individuelle et la victimisation. Un langage qui s'avère efficace pour mobiliser sa "bulle sociale", beaucoup moins pour convaincre ceux qui ne le sont pas encore. Et surtout facilement absorbée par la culture individualiste de notre époque.

"L'hyperpolitique", écrit Anton Jäger, "est ce qui se passe lorsque la postpolitique prend fin, quelque chose qui ressemble à l'acte d'appuyer furieusement sur l'accélérateur alors que le réservoir est vide".

Romain Laurent

Le style littéraire du néo-engagement

Ce type de transformation du "langage engagé" non seulement fait fureur sur les réseaux sociaux, mais atteint jusqu’au monde littéraire.

Dans Contre l'engagement (Rizzoli, 2021), Walter Siti analyse de manière critique ce qu'il définit comme un "néo-engagement" dans la littérature, fournissant des pistes pour une réflexion plus complète sur le langage de l'activisme contemporain. Comme principaux exemples de cette tendance, Siti cite trois écrivains italiens à succès, protagonistes du débat politico-culturel des 10-15 dernières années, avec des positions différentes, parfois partagées : Roberto Saviano, Michela Murgia et Gianrico Carofiglio. Pour Siti, ils partagent tous un style d'exposé moraliste qui, plutôt que de concevoir une nouvelle société en "abolissant l'état actuel des choses", veut se confirmer du bon côté en rassurant ses lecteurs (ou sa propre "bulle sociale").

Saviano s'est explicitement éloigné de ce qu'il considère comme de la "littérature pure", renonçant à la profondeur de l'écriture littéraire au profit de l'efficacité immédiate du langage du témoignage, de la dénonciation, de la "dénonciation des noms". Mais " l'objectif majeur de la littérature, rétorque Siti, n'est pas le témoignage mais l'aventure cognitive ". Et ce n'est pas un problème de "pureté", mais presque le contraire, d'ambiguïté : seule la littérature, parmi les différents usages du mot, peut affirmer une chose et la nier en même temps ; parce que notre psyché est ambiguë, notre corps est ambigu - les ambiguïtés supprimées peuvent conduire à des résultats contre-productifs, à une fausse euphorie".

Un exemple de langage visant uniquement les personnes déjà convaincues est celui du livre de Michela Murgia, “Istruzioni per diventare fascisti” (Einaudi, 2018), dont l'intention explicite est de faire ressortir " combien de fascisme il y a chez ceux qui se croient antifascistes " : "On a l'impression, écrit Siti, que ce qu'on appelle en narratologie la "fonction de destinataire" du livre est quelqu'un qui est déjà d'accord avec l'auteur". Le fascisme lui-même finit donc par être analysé non pas comme un projet politico-économique, ni même comme un phénomène historique, mais comme une sorte de maladie linguistique latente qui peut se manifester à tout moment dans les discours que nous nous habituons à écouter puis à faire.

Gianrico Carofiglio est un autre auteur qui assigne à la littérature la tâche de "dire la vérité" et aux histoires celle de "cultiver l'empathie". Une attitude qui réduit le néo-engagement à une sorte de bon populisme à opposer au mauvais populisme, plein de messages exhortatifs et pédagogiques.

Au contraire, Siti est convaincue que "la littérature peut nous pousser à cultiver la haine, des autres et de nous-mêmes, et nous faire douter de toute vérité". Pour le démontrer, il cite “Chav”, le livre de D. Hunter (Alegre, 2020). Le deuxième livre de D. Hunter, “Suits, Trauma and Class Traitors” (Alegre, 2022), est encore plus axé sur l'importance de comprendre et d'agir dans l'ambiguïté. Il a été écrit en réponse à ceux qui avaient interprété son livre comme "l'histoire du "mauvais garçon qui devient un homme bon". Hunter se consacre précisément à déconstruire la vision des personnages de son récit autobiographique de manière binaire : bons ou mauvais, victimes ou violents. Et il se concentre sur les contradictions et les trahisons de classe, imputables non seulement aux choix individuels mais aussi au contexte structurel dans lequel ces choix s'inscrivent. L'exact opposé de l'éthique sous-jacente au néo-engagement qui, selon Siti : “peut se résumer en postulats discutables mais jamais discutés : l'amour et la brutalité sont exclus, le combat se suffit à lui-même, ce que l'on peut rêver pouvoir faire, ne jamais baisser les bras, la haine vient de l'ignorance, la violence est toujours condamnable, la beauté c'est vrai, les enfants sont innocents.”

Les militants et les écrivains de ce que Siti définit comme le néo-engagement semblent convaincus que l'utilisation des mots peut créer de la beauté et que "la beauté sauvera le monde". Tout semble être entre les mains des volontés individuelles, de la force des mots qui sont utilisés, perdant de vue la relation dialectique de la mémoire marxienne entre les conditions matérielles et la génération des idées et donc des mots eux-mêmes. Finissant ainsi par être capturés par le charme libéral selon lequel, après tout, "nous sommes le système". Mais, demande Siti, "ce ne sont pas les rapports de force et les besoins de l'économie, plutôt que la volonté de la population, qui décident du rythme de l'histoire ?".

Cette approche subjectiviste de la réalité est aussi devenue un style historiographique réussi, à tel point que dans son La tirannide dell'io (Laterza, 2022), l'historien Enzo Traverso s'interroge : « l'ère du selfie exerce son influence sur la manière d’écrire l'histoire ? ». En fait, les historiens eux-mêmes analysent de plus en plus les événements passés en mettant en lumière les émotions qu'ils suscitent en eux et leurs propres biographies. Une démarche qui, si elle a le mérite d'échapper aux pièges de l'objectivité positiviste, semble selon Traverso produire "non pas une historiographie 'néolibérale', mais certainement une historiographie de l'ère néolibérale".

Une autre pratique typique du néo-engagement est celle du debunking , c'est-à-dire la réfutation - analytique dans l'argumentation et polémique dans le ton - d'une fausse nouvelle ou d'un fantasme complotiste. C'est une pratique qui avec les réseaux sociaux a vu le nombre d'activistes augmenter de manière spectaculaire, une pratique souvent nécessaire mais qui, si elle est menée en niant les "noyaux de vérité", les ambiguïtés et les contradictions peuvent s'avérer contre-productives. Comme l'écrit Wu Ming 1 dans La Q de Qomplotto (Alegre, 2021)

“Les fantasmes complotistes déjà « démystifiés » ont continué à circuler, et entre-temps de nouveaux sont nés, qui se sont propagés de plus en plus rapidement. Et les charlatans démasqués par les démystificateurs ont continué à opérer, parfois avec plus de partisans qu'auparavant. A un moment on s'est demandé : à qui et à quoi sert le debunking ? Qui en profite ? C'est pour qui? Des études avaient conclu que, par essence, les démystificateurs étaient bons pour convaincre ceux qui pensaient déjà comme eux. Non seulement cela : la démystification risquait d'avoir l'effet inverse de celui souhaité, renforçant les croyances qu'elle visait.”

Victimisme, narcissisme et moralisme

Kristina Makeeva (voir notre article)

Selon Siti, l'écriture engagée, au lieu de construire une hégémonie culturelle dans la société, est ainsi devenue "une spécialisation de marchandises". De la même manière, l'activisme sur les réseaux sociaux s'adapte aux règles des gestionnaires des médias sociaux afin de vendre un produit. Là où chacun modèle le personnage de lui-même sur ses followers, tout est dominé par la recherche du plus grand nombre de likes possible dans le court temps de visibilité accordé par l'algorithme. Et en l'absence d'un langage politique reconnaissable, le langage des victimes vient à la rescousse pour assurer le plus grand succès dans les plus brefs délais. Comme l'affirme Daniele Giglioli dans sa “Critique de la victime” (Nottetempo, 2014), à une époque où toutes les identités sont en crise, une véritable idéologie victimaire remplace les grandes visions du monde :

“La victime est le héros de notre temps. Être une victime donne du prestige, impose l'écoute, promet et favorise la reconnaissance, active un puissant générateur d'identité, de droit, d'estime de soi. Il immunise contre la critique, il garantit l'innocence au-delà du doute raisonnable.”

Ce n'est pas un hasard si plusieurs figures importantes de l'engagement politique et intellectuel de ces dernières années se sont construites sur leur statut de victimes - réelles, potentielles ou même simplement "héritées".

"La centralité actuelle de la victime dans le discours public, écrit Siti, est un contrepoids au délire d'estime de soi qui fait rage sur les réseaux sociaux" ; en effet, narcissisme et victimisme se complètent, se coulant facilement dans le discours moralisateur qui individualise le débat politique de notre époque.

Jamais auparavant, comme lors du premier lockdown, nous n'avons assisté à de dures disputes morales sur les comportements individuels qui auraient pu faciliter la contagion, renforçant ainsi le discours de diversion qui présentait l'individu comme responsable de la guérison collective et occultait la nécessité de lutter contre les choix politiques qui ont produit et amplifié les effets de la pandémie elle-même : le financement et la privatisation des services de santé, l'insuffisance des transports publics, la surcharge des classes dans les écoles, la dévastation environnementale qui produit de nouveaux virus.

Ce mécanisme d'individualisation menace de pervertir la grande intuition du mouvement féministe selon laquelle "le personnel est politique" : la pratique collective qui a permis aux femmes de sortir du simple statut de victimes pour devenir une force politique, risque souvent aujourd'hui d'être renversée en une idée individualiste selon laquelle "le politique est le personnel", qui glisse vers une victimisation narcissique et la narration du soi comme juge moral. Avec un discours qui met davantage l'accent sur l'appel à la remise en question des comportements et des privilèges personnels que sur la recherche de pratiques d'alliance et de solidarité concrète entre exploités et exploités.

Il suffit de voir la facilité avec laquelle ils renversent la réalité de l'oppression en se dénonçant comme victimes d'une dictature fantôme de la "cancel culture" ou du "politiquement correct", afin de revendiquer exactement le droit de continuer à discriminer et à opprimer. Mais ce renversement du paradigme de la victime ne devrait pas être une surprise. En regardant de plus près, écrit Giglioli, “la prosopopée de la victime renforce le puissant et affaiblit le subordonné. [...] Il supprime et même rejette le conflit, il s'indigne de la contradiction. [La condition de la victime exige une réponse unanime ; mais une réponse unanime n'est qu'une fausse réponse, qui ne permet pas de voir quelles sont les véritables lignes de fracture, d'injustice et d'inégalité qui segmentent le terrain des relations de pouvoir.”

Tracer les lignes de fracture

Comme l'explique Francesca Coin, les exploités et les exploiteurs se heurtent de plus en plus à des " échecs intersectionnels " : "la conscience de classe est séduite par les logiques du nationalisme, l'antiracisme ne remet pas en cause les logiques du patriarcat ou le féminisme ne remet pas en cause l'exploitation de classe". Afin de reconnaître que différentes oppressions se croisent et se renforcent mutuellement, il faut alors chercher à nommer efficacement les plus petits dénominateurs communs capables de briser les alternatives infernales qui produisent "la classe contre soi". C'est pourquoi le moralisme de l'auto-récit des victimes est contre-productif car en se concentrant uniquement sur l'expérience individuelle, il renforce la ruse de la classe dominante qui consiste à faire croire qu'elle n'existe pas et que les divisions de la société sont celles entre les méritants et les non-méritants, la science et l'ignorance, le bien et le mal.

Pour reconstruire un vocabulaire commun alternatif à l'état actuel des choses, les bonnes mœurs ne suffisent pas. Ce qu'il faut, c'est la recherche de langages capables de retracer les lignes de fracture de classe et de reconstruire la dimension collective du changement.

Une expérience exemplaire non seulement d'auto-organisation sociale mais aussi de production linguistique capable de créer un imaginaire alternatif est celle du collectif de l'usine Gkn. Comme on peut le lire dans le volume “Insorgiamo” (Alegre, 2022), montage narratif des posts, communiqués et rassemblements du Collectif, le récit initial de la victime, qui jetait de l'empathie sur les " pauvres travailleurs " licenciés par e-mail, a été immédiatement rejeté parce qu'il empêchait de nommer l'ennemi commun :

“Si nous disons à quel point ils sont mauvais, nous avons déjà perdu. On ne conteste pas la nature d'un vautour. C'est un vautour, on en prend acte et on passe à autre chose [...] ceux qui ne s'attachent qu'à la manière dont nous avons été licenciés, s'attachent à la forme et non au fond [...] ce courriel est constitué de toutes les lois qui ont massacré le monde du travail ces vingt dernières années.”

La tendance consolatrice à se complaire dans le rôle de victime a ainsi été renversée en une véritable provocation à s'organiser collectivement pour améliorer les conditions de vie de chacun d'entre nous :

“Quand vous venez ici, vous nous demandez toujours comment nous allons. Tout le monde, du journaliste au militant du mouvement. Mais comment voulez-vous que nous soyons ? [...] Nous sommes comme ça et comment allez-vous ? Vous tous, comment allez-vous ? Parce que la chose est paradoxale. Parfois, ceux qui viennent nous voir et nous demandent comment nous allons sont plus mal lotis que nous.”

L'objectif est d'aller au-delà de l'auto-récit testimonial, qui tend à produire une individualisation des problèmes et une simple indignation morale, pour essayer de communiquer au-delà de sa propre "bulle" et d'affecter les relations de pouvoir globales :

“Nos histoires ne sont pas différentes de celles du million de personnes qui ont perdu leur emploi pendant la pandémie... vous n'avez pas à raconter nos histoires simplement parce que nous faisons du bruit, car cela produira une division entre nous et les autres travailleurs qui sont plutôt rentrés chez eux entourés de silence. Racontez nos histoires. Mais nous ne sommes pas ici pour raconter nos histoires mais pour écrire l'histoire.”

Pour retracer les véritables lignes de fracture, nous devons échapper au langage moralisateur et individualisant de l'époque néolibérale, expérimenter de nouvelles façons de nommer les ennemis communs, de nouveaux discours pour décrire les intersections structurelles de l'exploitation et de l'oppression, de nouveaux mots collectifs qui peuvent réenchanter le monde.

“Il n'a jamais été question de nous, mais il est question de nous tous", répète le collectif Gkn Factory. Et l'outil dont nous avons besoin est un langage avec lequel "là où était le je, nous faisons le nous".

Giulio Calella

* Giulio Calella, co-fondateur et président de la coopérative Edizioni Alegre, fait partie de la rédaction de Jacobin Italia .

Lire l’article en version originale.

17.12.2023 à 14:51

L'Autre Quotidien

Texte intégral (2655 mots)

Les excès commis au nom du devoir de mémoire laisseraient penser à adopter un devoir d’oubli : la formule peut déplaire à certains, mais elle s’impose. Pensez au héros malheureux de Borges qui ne pouvait pas oublier et vivait donc dans un enfer incapable d’effacer quoi que ce soit du chaos qui envahissait sa pauvre tête. Il en va de même pour un groupe humain : à ne rien vouloir oublier, on s’expose au danger de confondre le présent vivant avec un faux présent hallucinatoire qui parasite le premier au nom des offenses non réparées du passé.

J'ai vu le documentaire Né à Gaza de Hernan Zin (vous pouvez le retrouver sur Netflix) : il raconte l'histoire de dix enfants parmi les six et quatorze années, pendant la guerre de 2014, l’une des nombreuses guerres qu’Israël a menées contre les Palestiniens, et que les Palestiniens ont menées contre Israël. Ces enfants parlent des bombardements, des blessures qu'ils ont reçues, de la terreur qu'ils vivent au quotidien, de la faim dont ils souffrent. Ils disent que la vie ne leur appartient pas, que mourir serait mieux.

Il est probable que ces personnes, qui étaient enfants en 2014, soient désormais des militants du Hamas, et qu'ils aient participé à l'orgie terroriste du 7 octobre.

Comment peux-tu ne pas le comprendre ? Si j'étais à leur place, au lieu d'être moi, un vieil intellectuel qui meurt confortablement dans sa maison dans une ville italienne où pour le moment il n'y a pas de bombardements, si j'étais un de ceux qui ont été enfants sous les bombes de 2014, aujourd'hui, je serais un terroriste qui veut juste tuer un Israélien. Serais-je horrifié ?

Bien sûr, mais mon pacifisme serein n'est qu'un privilège dont je jouis parce que je n'ai pas vécu mon enfance à Gaza, ni dans de nombreux autres endroits comme Gaza.

Israël n’a donc qu’un seul moyen d’éradiquer le Hamas : tuer tous les Palestiniens vivant à Gaza, dans les territoires occupés et ailleurs aussi : tout le monde, tout le monde, tout le monde, en particulier les enfants.

Après tout, c'est ce qu'ils font, n'est-ce pas ? Cela s’appelle un génocide, mais c’est tout à fait rationnel, non?

En fait, les gouvernements européens très rationnels soutiennent le génocide, Macron a déclaré qu’il aimerait participer au génocide avec une coalition.

Scholz a déclaré que depuis que l'Allemagne a commis un génocide dans le passé, elle a désormais le devoir de soutenir ceux qui commettent le génocide aujourd'hui. C'est le seul moyen d'éradiquer le terrorisme, n'est-ce pas ?

Peut-être y aurait-il une autre manière de l’éradiquer : la paix inconditionnelle, le renoncement à la victoire, l’amitié, la désertion, l’alliance entre les victimes : les victimes d’Hitler, les victimes d’Hérode-Netanyahou. Mais les victimes, semble-t-il, n’aspirent qu’à devenir des bourreaux, et elles y parviennent souvent. La spirale ne s’arrêtera donc pas et nous ne savons pas quel vortex elle est destinée à alimenter.

Il y a quelque chose de monstrueux dans l’esprit des Palestiniens qui vivent dans la terreur. Et il y a quelque chose de tout aussi monstrueux dans l’esprit des Israéliens. Mais comment juger le comportement des peuples, comment juger les explosions de violence qui se multiplient dans la vie collective ? Pouvons-nous juger le comportement des militants du Hamas ou celui des Israéliens en termes éthiques ou en termes politiques ?

La raison éthique est hors jeu, car l’éthique est totalement effacée du panorama collectif de notre époque et de la conscience de la grande majorité.

L'éthique est l'évaluation de l'action du point de vue du bien de l'autre comme continuation de soi. Mais dans les conditions de guerre généralisée dans lesquelles évolue l’humanité qui a survécu à l’humain, l’autre n’est que l’ennemi : c’est l’effet de l’infection libérale-compétitive, et de l’infection nationaliste : la défense du territoire physique et imaginaire devient dans la guerre.

L'éthique est morte et la piété est morte. Il n'y a pas d'éthique dans le comportement des jeunes qui ont grandi dans la prison de Gaza, car leur esprit ne peut considérer l'autre (le soldat israélien qui vous attend l'arme dégainée à chaque carrefour) que comme un geôlier, un bourreau, un ennemi mortel. Chaque fragment (peuple, ethnie, mafia, organisation, parti, famille, individu) lutte désespérément pour sa propre survie, comme des loups luttant contre des loups. Le jeu vidéo nous demande de rivaliser dans les conditions d’une guerre ultra-rapide et omniprésente.

Comme la raison éthique, la raison politique n’a plus de pertinence dans une situation où la décision stratégique est remplacée par des micro-décisions de survie immédiate. Israël réagit à la violence brutale du Hamas d'une manière qui peut être ou non militairement efficace. Mais ce n’est certainement pas politiquement efficace.

Le groupe dirigeant d'Israël est un groupe de mafieux corrompus qui se donnent en spectacle depuis des années avec leur cynisme et leur opportunisme. Ils se trouvent désormais confrontés à une situation qu’ils n’avaient même pas imaginée et qui dépasse leurs facultés de compréhension politique. Le peuple d’Israël tout entier a perdu la tête. Tout dans le comportement des Israéliens prouve qu’une crise psychotique est en cours, cela fera beaucoup de mal aux Palestiniens, mais cela fera aussi beaucoup de mal aux Israéliens.

Un juif n’a-t-il pas des yeux ? N’a-t-il pas des mains, des organes, des membres, des sens, des affections et des passions ?

Ne mange-t-il pas la même nourriture qu’un chrétien ?

N’est-il pas blessé par les mêmes armes ?

N’est-il pas sujet à ses propres maladies ?

N’est-il pas guéri et guéri par les mêmes remèdes ?

Et n’est-il pas finalement réchauffé et refroidi par le même hiver et le même été qu’un chrétien ?

Si vous nous piquez, nous ne verserons pas de sang, peut-être ?

Et si vous nous chatouillez, on ne se met pas à rire ?

Si vous nous empoisonnez, ne mourrons-nous pas ?

D'un point de vue éthique, Israël a oublié depuis longtemps, voire depuis le début de son existence, que l'autre a la même humanité que vous, a la même sensibilité que vous, et a naturellement les mêmes droits que vous. Mais d’un point de vue politique également, les Israéliens prennent des mesures qui se retourneront horriblement contre eux.

J'ai lu les déclarations des hommes politiques et des soldats qui gouvernent Israël : ils parlent d'animaux humains à exterminer, ils parlent de couper l'électricité, le carburant, la nourriture et l'eau aux habitants de Gaza (deux millions et demi). Ils en parlent et le font.

Comment le peuvent-ils ? Il n’y a aucune explication éthique ou politique. La seule explication du comportement des deux est la psychopathie, la souffrance psychique, le désir de sang, l’horreur, la mort.

Il est donc nécessaire d'expliquer cette guerre en termes de psychopathogénèse, comme l'effet de l'incapacité des victimes à guérir leur douleur. Depuis un certain temps, je suis convaincu que la seule méthode cognitive capable de comprendre la chaîne de violence qui se déroule au Moyen-Orient, et dans une grande partie du monde, est celle de la psychanalyse, de la psychopatho-généalogie.

Ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient n'est que le dernier maillon d'une chaîne qui commence avec la Première Guerre mondiale, la défaite des Allemands et le châtiment infligé au peuple allemand par les Français et les Anglais, au Congrès de Versailles. en 1919. L’oppression et l’humiliation poussent le peuple allemand à se venger : ce désir de vengeance s’incarne en Adolf Hitler. Les Juifs furent la victime choisie, accusés sans aucune raison d’avoir provoqué la défaite de 1918.

La persécution et l'extermination des Juifs au cours des années de la Seconde Guerre mondiale ont provoqué des souffrances immenses et durables qui ont trouvé leur soulagement dans la création d'un État criminel qui, dans son premier acte, a déclenché une vengeance contre un peuple qui n'avait rien à voir avec l'Holocauste, mais qui était assez faible pour devenir la victime de la victime.

L’humiliation subie de la main des nazis nécessitait une compensation psychique, et cette compensation est la persécution et l’extermination du peuple palestinien. Je crois qu’Israël ne sortira pas de cette épreuve : le peuple d’Israël était déjà irrémédiablement divisé, Netanyahu devra rendre compte de la division provoquée et du manque de préparation qui a suivi. Mais cela ne suffira pas, car la droite ouvertement raciste d'Israël (Liberman, Ben Gvir, etc.) est vouée à se renforcer dans ce tsunami de haine.

Peut-on penser que même en cas de victoire militaire israélienne après des dizaines de milliers de morts palestiniens et israéliens, la dialectique politique pourra se poursuivre dans l’État d’Israël ? Je crois qu'Israël se dirige vers la désintégration. Combien d’Israéliens voudront rester dans ce désert, après ce qui se passe et après ce qui va se passer ? Seuls resteront, je crois, ceux qui possèdent des armes, ceux qui sont prêts à tuer et souhaitent tuer. Un vortex de haine se déchaîne désormais contre le Hamas, mais aussi un sentiment de culpabilité d'être devenu l'auteur d'un génocide certifié.

La politique ne sera pas capable de gouverner ou de comprendre ce vortex. Seul le regard clinique peut comprendre, mais je ne pense pas qu'il puisse guérir. Nous sommes confrontés à une psychose de masse au pouvoir de contagion très élevé. La première chose à faire est de ne pas subir la contagion, d'éviter de finir comme ce fou de Giuliano Ferrara qui crie des phrases ivres devant une foule de dérangés.

Mais nous avons aussi besoin de produire un vaccin culturel et psychique contre la contagion, et cette tâche que la psychanalyse n’a pas pu accomplir au siècle dernier est la tâche qui nous attend, s’il n’est pas trop tard.

Post Scriptum

Comment « traiter » une crise psychotique, surtout si elle est collective ? Je n'ai pas de réponse.

C'est la question que se posait Sándor Ferenczi en 1919. Il disait : « Nous, psychanalystes, pouvons peut-être guérir les névroses individuelles, mais pour les psychoses de masse, nous n'avons ni concepts ni remèdes. »

Je pense que nous en sommes toujours au même point.

Mais entre-temps, quelque chose d’inquiétant se produit. Regardez les images du stade de Glasgow hier. Cent mille personnes (je ne sais pas combien, beaucoup) brandissent des drapeaux palestiniens en criant continuellement... Cela me fait peur. Je n'aime pas les stades, je ne les ai jamais aimés. Je veux dire qu’une vague d’antisémitisme réel pourrait être déclenchée (pas le genre d’idiots israéliens qui crient au loup, puis le loup apparaît et plus personne n’y croit).

Regardez la session de l'ONU d'hier. Regardez les universités américaines. Écoutez le discours d'Erdogan, criant avec colère : « Le Hamas est un groupe de libération ». Partout, le groupe sioniste occidental au pouvoir est minoritaire et, à vrai dire, il me semble que les Blancs sont entourés d'un flot croissant de personnes aiguisant leurs couteaux.

Malheureusement, il n’y a ni internationalisme, ni stratégie commune. Il y a une vague de haine qui semble avoir les couleurs de la vengeance. Israël est dans une situation de panique et de confusion, cela est évident.

Ils ont perdu, il me semble, ils peuvent tuer autant de personnes qu'ils veulent, mais ils ont perdu.

Mais qui gagne ?

Franco Berardi Bifo

Traduction L’Autre Quotidien. L’article original est paru dans la revue en ligne italienne Effimera, Critique et Subversion du présent.

Franco Berardi dit Bifo est un philosophe et militant politique italien issu de la mouvance opéraïste. Il rejoint le groupe Potere Operaio et s'implique dans le mouvement autonome italien dans les années 1970, notamment depuis la Faculté des Lettres et de Philosophie de l'Université de Bologne, où il enseignait l'esthétique.

- GÉNÉRALISTES

- Basta

- Blast

- L'Autre Quotidien

- Alternatives Eco.

- La Croix

- Euronews

- Le Figaro

- France 24

- FTVI

- HuffPost

- L'Humanité

- LCP

- Le Media

- Le Monde

- Libération

- Mediapart

- La Tribune

- EUROPE

- Courrier Europe Centle

- Euractiv

- Toute l'Europe

- INTERNATIONAL

- Equaltimes

- CADTM

- Courrier International

- Global Voices

- Info Asie

- Inkyfada

- I.R.I.S

- Jeune Afrique

- Kurdistan au féminin

- N-Y Times

- Orient XXI

- Of AFP

- Rojava I.C

- OSINT / INVESTIGATION

- OFF Investigation

- OpenFacto°

- Bellingcat

- Disclose

- G.I.J.N

- MÉDIAS D'OPINION

- AOC

- Au Poste

- Cause Commune

- CrimethInc.

- Issues

- Les Jours

- Le Monde Moderne

- LVSL

- Marianne

- Médias Libres

- Quartier Général

- Rapports de force

- Reflets

- Rézo

- StreetPress

- OBSERVATOIRES

- Armements

- Acrimed

- Catastrophes naturelles

- Conspis

- Culture

- Extrême-droite

- Human Rights

- Inégalités

- Information

- Internet actu ✝

- Justice fiscale

- Liberté de création

- Multinationales

- Situationnisme

- Sondages

- Street-Médics

- Routes de la Soie

- Vrai ou Fake ?