11.12.2025 à 15:57

Le cash recule, mais reste solidement ancré dans les portefeuilles des Français

Texte intégral (1533 mots)

Le cash recule mais ne disparaît pas. Face à l’essor fulgurant des paiements numériques et aux ambitions européennes d’un euro digital, les espèces résistent, portées par la recherche de confidentialité, de contrôle et de résilience. À l’heure du tout dématérialisé, les Français n’ont pas encore remisé pièces et billets.

Le cash, c’est-à-dire l’argent liquide, tangible et immédiatement disponible, est très ancien, bien antérieur au mot lui-même. Les premières pièces de monnaie remontent à 600 avant notre ère environ en Lydie (actuelle Turquie). Les billets de banque remplacent progressivement les pièces à partir du XVIIe siècle.

Plus de 2 600 ans après son apparition, la monnaie fiduciaire (pièces et billets), par opposition à la monnaie scripturale (virements, cartes, paiements mobiles…), est-elle condamnée à disparaître ?

Un moindre usage des espèces au profit des paiements dématérialisés

L’usage des espèces recule progressivement en France au profit de la carte bancaire et des paiements mobiles. La quatrième enquête de la Banque centrale européenne (BCE) sur les habitudes de paiement des consommateurs en zone euro, publiée en décembre 2024, montre en effet que les paiements par carte représentent désormais 48 % des transactions, contre 43 % pour les paiements en espèces.

Pour la première fois, la carte dépasse donc le cash dans l’Hexagone – une situation qui contraste avec celle de l’ensemble de la zone euro, où les espèces demeurent le moyen de paiement le plus utilisé aux points de vente.

Répartition des moyens de paiement aux points de vente, en France et en zone euro (en % du nombre de transactions)

Cette évolution s’inscrit dans une tendance de long terme, nourrie par un environnement propice à l’innovation et à la numérisation des services financiers.

L’écosystème français des paiements, porté par un tissu dynamique de fintech, propose une offre diversifiée de solutions scripturales qui séduit un nombre croissant de consommateurs. L’essor du paiement sans contact accompagne ce mouvement. Apparue en 2012 avec un plafond initial de 20 euros, relevé successivement à 30 puis 50 euros, cette fonctionnalité concerne aujourd’hui près de sept paiements sur dix réalisés au point de vente. Le développement de la technologie dite « PIN online », permettant de dépasser ce seuil après saisie d’un code sur le terminal de paiement, devrait encore accélérer cette adoption. Parallèlement, la croissance du commerce en ligne a profondément transformé les usages.

Un quart des paiements en France s’effectue désormais sur Internet, une évolution largement stimulée par la crise sanitaire, qui a ancré durablement les réflexes numériques des consommateurs. Les paiements mobiles et les virements instantanés connaissent eux aussi une progression rapide, soutenue par l’émergence de solutions innovantes comme Wero, service européen de paiement instantané proposé par les banques de cinq pays européens.

Cette transition vers le numérique soulève des enjeux majeurs

Cette dynamique devrait se poursuivre à mesure que l’écosystème des paiements continue d’évoluer. De nouveaux acteurs – prestataires techniques, grandes entreprises technologiques, fintech spécialisées – renforcent leur présence dans la chaîne de valeur des paiements.

Dans ce contexte d’initiatives privées et de dématérialisation accrue, les banques centrales cherchent à préserver leur rôle dans les paiements. L’Eurosystème prépare ainsi l’émission d’un euro numérique, destiné à compléter les espèces et les moyens de paiement existants. Son déploiement pourrait intervenir à l’horizon 2027 ou 2028, malgré des interrogations persistantes sur sa complexité d’usage et sa valeur ajoutée perçue par le grand public.

De leur côté, les paiements en stablecoins progressent également, portés par des cas d’usage concrets dans le commerce numérique, les transferts de fonds et les paiements internationaux : ils s’intègrent de plus en plus à l’économie réelle et ne relèvent plus uniquement de la spéculation.

Toutefois, cette transition vers le numérique soulève des enjeux majeurs de souveraineté. Comme le souligne François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, dans sa Lettre au président de la République, d’avril 2025, 72 % des paiements par carte en zone euro au second semestre 2023 reposaient sur des réseaux internationaux. Christine Lagarde, présidente de la BCE, alerte également sur la dépendance de l’Europe à des infrastructures non européennes – Visa, Mastercard, PayPal, Alipay – issues pour la plupart des États-Unis ou de Chine.

Les infrastructures de cartes nationales, comme Carte bleue (CB) en France, s’érodent en Europe : seuls neuf demeurent actives dans l’Union européenne, tandis que treize pays de la zone euro dépendent entièrement d’acteurs internationaux. Cette dépendance accroît la vulnérabilité de l’Europe face à d’éventuelles restrictions d’accès aux systèmes de paiement. Dans un récent rapport de la Fondation Concorde, nous préconisons le développement de solutions européennes et le co-badging sur les cartes pour renforcer l’autonomie financière du continent.

Le numérique séduit, le cash rassure

Malgré cette dématérialisation rapide des paiements, les Français restent profondément attachés aux espèces. L’enquête de la BCE souligne en effet que 60 % d’entre eux jugent important de conserver la possibilité de payer en liquide. L’anonymat et la protection de la vie privée (d’ailleurs, crainte souvent émise à l’égard du projet d’euro numérique de la BCE), le règlement immédiat et la maîtrise des dépenses figurent parmi les avantages les plus fréquemment cités.

L’accès au cash demeure par ailleurs très satisfaisant : 94 % des commerçants acceptent encore les espèces, et la quasi-totalité de la population (99,9 %) vit à moins de quinze minutes de trajet par la route d’un site équipé d’au moins un distributeur automatique de billets (DAB) ou d’un point d’accès privatif chez un commerçant. Bien que le nombre de DAB ait reculé (42 578 DAB fin 2024, contre 52 697 en 2018), 91 % des Français estiment que l’accès au liquide reste « facile » ou « très facile » – l’un des meilleurs scores de la zone euro.

Assez paradoxalement, la Banque centrale européenne elle-même invite dans une note « Gardez votre calme et conservez de l’argent liquide : leçons sur le rôle unique de la monnaie physique à travers quatre crises », parue en septembre dernier, à ne pas tourner totalement le dos au cash. En cas de crise majeure – panne électrique, cyberattaque ou pandémie –, elle recommande de garder entre 70 et 100 euros en liquide par personne pour les dépenses essentielles. Un conseil révélateur : si le cash décline dans nos portefeuilles, il reste une valeur refuge, un symbole de sécurité et d’autonomie. Autrement dit, la France avance vers les paiements du futur… sans tout à fait lâcher ses pièces et ses billets.

Entre la carte et les espèces, les Français se montrent ainsi ambivalents. Ils adoptent avec enthousiasme les technologies sans contact, les paiements mobiles et les virements instantanés, tout en conservant dans leurs portefeuilles un peu de cash « au cas où ». Le futur du paiement s’écrira sans doute à deux vitesses : numérique par choix, mais liquide par prudence.

Timothée Waxin est administrateur et vice-président du conseil scientifique de la Fondation Concorde.

11.12.2025 à 15:57

Comment Paris est passé de capitale de la vie brève à championne de la longévité

Texte intégral (4251 mots)

Longtemps marquée par une mortalité élevée, la population de Paris accusait à la fin du XIXᵉ siècle un lourd retard d’espérance de vie par rapport à celles des autres régions de France. Un siècle plus tard, la ville est devenue l’un des territoires où l’on vit le plus longtemps au monde. Comment expliquer ce renversement spectaculaire ? Une plongée dans les archives de la capitale permet de retracer les causes de cette transformation, entre recul des maladies infectieuses, progrès de l’hygiène publique et forte baisse des inégalités sociales face à la mort.

Combien de temps peut-on espérer vivre ? Derrière cette question d’apparence simple se cache un des indicateurs les plus brûlants pour appréhender le développement socio-économique d’un pays. Car l’espérance de vie à la naissance ne mesure pas seulement la durée moyenne de la vie ; elle résume à elle seule l’état sanitaire, les conditions de vie ainsi que les inégalités sociales au sein d’une population.

En 2024, la France figurait parmi les pays les plus longévifs au monde (autrement dit, l’un des pays où l’on vit le plus longtemps). L’espérance de vie y était de 80 ans pour les hommes et de 85 ans et 7 mois pour les femmes, selon l’Insee. Derrière ces moyennes nationales se cachent toutefois des disparités territoriales notables.

À Paris, par exemple, l’espérance de vie atteignait 82 ans pour les hommes et 86 ans et 8 mois pour les femmes – soit un avantage de 1 à 2 ans par rapport à la moyenne nationale selon le sexe. Mais cela n’a pas toujours été le cas. Retour sur cent cinquante ans d’évolutions.

Une espérance de vie longtemps inférieure à la moyenne française

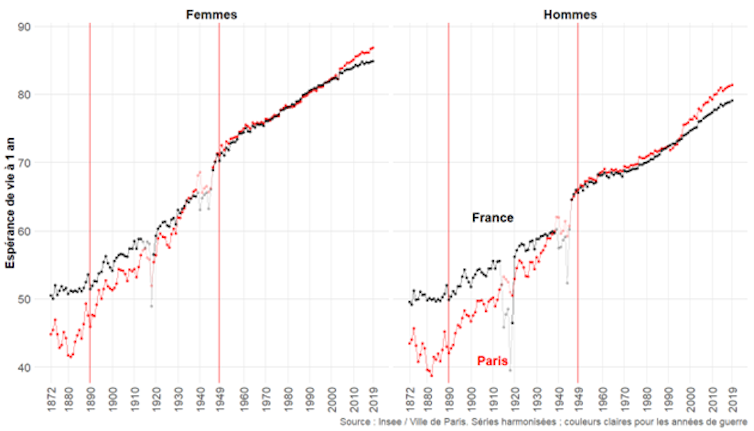

Paris n’a pas toujours été un havre de longévité. Il y a cent cinquante ans, la vie moyenne des habitants de la capitale était nettement plus courte. Un petit Parisien ayant soufflé sa première bougie en 1872 pouvait espérer vivre encore 43 ans et 6 mois. Une petite Parisienne, 44 ans et dix mois.

C’est ce que révèle la figure ci-dessous, qui retrace l’évolution de l’espérance de vie à un an entre 1872 et 2019 pour la France entière (en noir) et pour la capitale (en rouge). Cet indicateur, qui exclut la mortalité infantile (très élevée et mal mesurée à Paris à l’époque), permet de mieux suivre les changements structurels de la longévité en France sur le long terme.

On constate que, dans la capitale, l’espérance de vie est longtemps restée inférieure à celle du reste du pays. Ce n’est qu’au début des années 1990 (pour les femmes) et des années 2000 (pour les hommes) qu’elle a dépassé celle de l’ensemble des Français.

À la fin du XIXe siècle, l’écart en défaveur des habitants de la capitale atteignait dix ans pour les hommes et huit ans pour les femmes. Cette situation, commune de par le monde, est connue dans la littérature sous le nom de pénalité urbaine. On l’explique entre autres par une densité de population élevée favorisant la propagation des maladies infectieuses et un accès difficile à une eau potable de qualité.

Dans une étude récemment publiée dans la revue Population and Development Review, nous avons cherché à mieux comprendre comment Paris est passé de la capitale de la vie brève à l’un des territoires dans le monde où les habitants peuvent espérer vivre le plus longtemps.

Une base de données inédite pour remonter le fil de la longévité parisienne

Pour cela, nous avons collecté un ensemble inédit de données sur les causes de décès entre 1890 et 1949 à Paris, seule ville de France pour laquelle ces données ont été produites à cette époque, grâce aux travaux fondateurs des statisticiens Louis-Adolphe et (son fils) Jacques Bertillon.

Cette tâche est pendant très longtemps restée impossible, car, même si les données requises existaient, elles restaient dispersées dans les archives de la Ville et leurs coûts de numérisation étaient élevés. De plus, les statistiques de mortalité par cause étaient difficiles à exploiter, en raison de changements répétés de classification médicale. Nous avons pu récemment lever ces écueils grâce à des innovations de collecte et de méthode statistique.

En pratique, nous sommes allés photographier de nombreux livres renseignant le nombre de décès par âge, sexe et cause pour l’ensemble de la ville de Paris sur près de 60 ans. Puis nous avons extrait cette information (bien souvent à la main) afin qu’elle soit utilisable par nos logiciels statistiques. Pour approfondir nos analyses, nous avons également collecté ces données par quartier – les 80 actuels – pour certaines maladies infectieuses, afin de mieux saisir la transformation des inégalités sociales et spatiales face à la mort durant cette période.

Cette collecte minutieuse de dizaines de milliers de données a permis de constituer une nouvelle base désormais librement accessible à la communauté scientifique. Elle offre la possibilité d’analyser de manière inédite les mécanismes à l’origine de l’amélioration spectaculaire de la longévité à Paris durant la première moitié du XXᵉ siècle, une période où la population de la capitale a fortement augmenté pour atteindre près de trois millions d’habitants, notamment en raison de l’arrivée massive de jeunes migrants venus des campagnes françaises lors de l’exode rural.

Un gain important dû au recul des maladies infectieuses

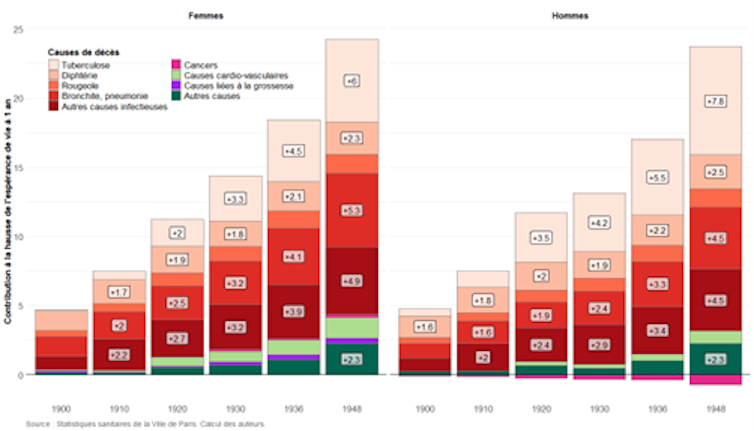

Entre 1890 et 1950, l’espérance de vie à 1 an a bondi de près de vingt-cinq ans à Paris. À quoi un tel progrès est-il dû ? Si l’on décompose cette formidable hausse par grandes causes de décès, pour les hommes comme pour les femmes, on constate que les maladies infectieuses dominaient largement la mortalité parisienne à la Belle Époque. C’était en particulier le cas de la tuberculose, la diphtérie, la rougeole, la bronchite et la pneumonie. Nous avons également isolé les cancers, les maladies cardio-vasculaires et, pour les femmes, les causes liées à la grossesse.

Le résultat est sans appel : la disparition progressive des maladies infectieuses explique à elle seule près de 80 % des gains de longévité observés dans la capitale. Sur les 25 années d’espérance de vie gagnées, 20 sont dues au recul de ces infections.

La lutte contre la tuberculose, maladie infectieuse provoquée par la bactérie Mycobacterium tuberculosis, a été le principal moteur de ce progrès. Longtemps première cause de décès à Paris, le déclin rapide de cette maladie après la Première Guerre mondiale représente près de huit ans d’espérance de vie gagnés pour les hommes et six ans pour les femmes. Les infections respiratoires (bronchites et pneumonies), très répandues à l’époque, ont quant à elles permis un gain supplémentaire de cinq ans. Des avancées sur plusieurs fronts (transformations économiques et sociales, progrès en santé publique, efforts collectifs de lutte contre la tuberculose et améliorations nutritionnelles) ont pu contribuer à la baisse de la mortalité liée à ces maladies.

La diphtérie, particulièrement meurtrière chez les enfants au XIXᵉ siècle, a également reculé spectaculairement durant les années 1890, ce qui a permis un gain d’espérance de vie d’environ deux ans et six mois. La baisse de la mortalité due à cette cause aurait été impulsée par l’introduction réussie du sérum antidiphtérique – l’un des premiers traitements efficaces contre les maladies infectieuses.

En revanche, les maladies cardio-vasculaires et les cancers n’ont joué qu’un rôle mineur avant 1950. Leurs effets apparaissent plus tardivement, et s’opposent même parfois à la progression générale : les cancers, notamment chez les hommes, ont légèrement freiné la hausse de l’espérance de vie. Quant aux causes liées à la grossesse, leur impact est resté limité.

Cette formidable hausse de l’espérance de vie s’est poursuivie au-delà de notre période d’étude, mais à un rythme moins soutenu. L’augmentation a été d’un peu moins de vingt ans entre 1950 et 2019.

Au début du XXᵉ siècle, de féroces inégalités sociales face à la mort

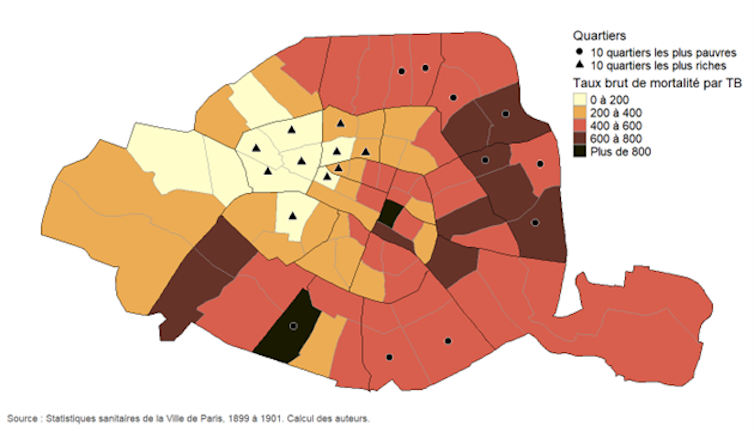

Nous l’avons vu, la lutte contre la tuberculose a été l’un des principaux moteurs des progrès spectaculaires de l’espérance de vie à Paris entre 1890 et 1950. Grâce aux séries des statistiques de décès par cause que nous avons reconstituées pour les 80 quartiers de la capitale, nous avons cherché à mieux comprendre les ressorts de cette maladie en dressant une véritable géographie sociale.

Pour chaque quartier, nous avons calculé un taux de mortalité « brut »

– c’est-à-dire le rapport entre le nombre de décès dus à la tuberculose et la population totale du quartier, pour 100 000 habitants. Nous avons ainsi pu produire une carte afin de visualiser cette mortalité spécifique, aux alentours de l’année 1900.

On constate que les écarts de mortalité étaient considérables au sein de la capitale en 1900. Les valeurs les plus élevées, souvent supérieures à 400 décès pour 100 000 habitants, se concentraient dans l’est et le sud de Paris. Les trois quartiers où les valeurs étaient les plus élevées sont Saint-Merri (près de 900), Plaisance (850) et Belleville (un peu moins de 800). À l’inverse, les quartiers de l’Ouest parisien affichaient des taux bien plus faibles, et des valeurs minimales proches de 100 dans les quartiers des Champs-Élysées, de l’Europe et de la Chaussée-d’Antin.

Ces différences spatiales reflètent directement les inégalités sociales de l’époque. En nous fondant sur les statistiques de loyers du début du XXᵉ siècle, nous avons estimé quels étaient les dix quartiers les plus riches (matérialisés sur la figure par des triangles noirs) ainsi que les dix plus pauvres (cercles noirs). On constate que la nette fracture sociale entre le Paris aisé du centre-ouest et le Paris populaire des marges orientales se superpose clairement à la carte de la mortalité par tuberculose.

Une situation qui s’équilibre seulement après la Seconde Guerre mondiale

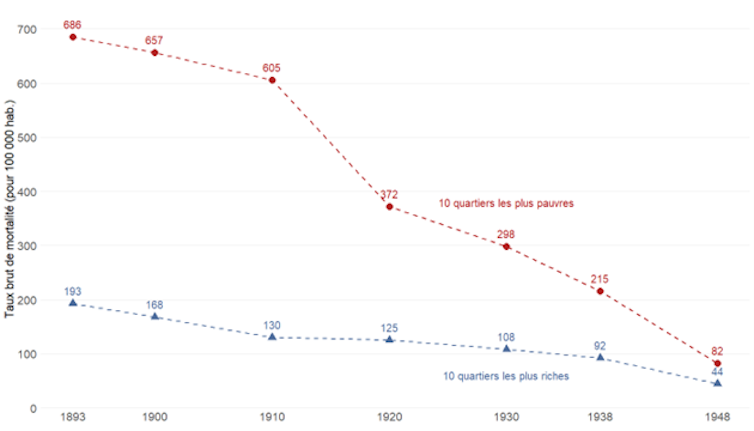

Si l’on se penche sur l’évolution de ces écarts entre la fin du XIXᵉ siècle et 1950, on constate que les quartiers les plus pauvres affichaient à la fin du XIXᵉ siècle des taux de mortalité par tuberculose supérieurs à 600, trois fois et demie supérieurs à ceux des quartiers les plus riches.

L’écart s’est encore creusé jusqu’à la veille de la Première Guerre mondiale, sous l’effet d’une baisse de la mortalité plus forte dans les quartiers riches que dans les quartiers pauvres. Ainsi en 1910, les taux de mortalité par tuberculose étaient encore quatre fois et demie plus élevés dans les quartiers populaires que dans les quartiers riches.

Durant l’entre-deux-guerres, les écarts se sont resserrés. L’éradication progressive des maladies infectieuses a permis les progrès considérables d’espérance de vie observés de la Belle Époque à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La mortalité a chuté très rapidement dans les quartiers les plus défavorisés. À la fin des années 1930, elle n’y était plus que deux fois supérieure à celle des quartiers riches.

Après la Seconde Guerre mondiale, les taux sont enfin passés sous les 100 décès pour 100 000 habitants dans les quartiers pauvres. Un seuil que le quartier des Champs-Élysées avait déjà atteint cinquante ans plus tôt…

Quelles leçons pour l’histoire ?

Le rythme de cette transformation – dont la lutte contre la tuberculose a été l’un des moteurs – fut exceptionnel. Ce sont près de six mois d’espérance de vie qui ont été gagnés chaque année sur la période allant des débuts de la Belle Époque à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les déterminants de cette forte baisse de la mortalité sont encore débattus, toutefois on peut les regrouper en trois catégories.

La première concerne les investissements dans les infrastructures sanitaires. La connexion progressive des logements aux réseaux d’assainissement aurait contribué à la réduction de la mortalité causée par les maladies infectieuses transmises par l’eau.

Par ailleurs, la mise en place au tournant du XXᵉ siècle du « casier sanitaire » aurait contribué à la baisse de la mortalité des maladies infectieuses transmises par l’air – notamment la tuberculose –, en permettant l’enregistrement des informations liées à la salubrité des logements : présence d’égouts, d’alimentation en eau, recensement du nombre de pièces sur courette, du nombre de cabinets d’aisances communs ou privatifs, du nombre d’habitants et de logements par étage, liste des interventions effectuées sur la maison (désinfections, rapport de la commission des logements insalubres, maladies contagieuses enregistrées), compte-rendu d’enquête sanitaire (relevant la nature du sol, le système de vidange, l’état des chutes, les ventilations), etc.

La seconde catégorie de déterminants qui ont pu faire augmenter l’espérance de vie tient aux innovations médicales : le vaccin BCG contre la tuberculose (mis au point en 1921) ou le vaccin antidiphtérique (mis au point en 1923) ont, entre autres, modifié le paysage sanitaire.

Enfin, la troisième et dernière catégorie relève des transformations économiques et sociales. La première moitié du XXᵉ siècle a connu une croissance économique soutenue, une amélioration des conditions de vie et une diminution marquée des inégalités de revenus.

L’amélioration du réseau de transport a par ailleurs facilité l’approvisionnement alimentaire depuis les campagnes, contribuant à une meilleure nutrition. Notre étude semble montrer, enfin, que les antibiotiques, découverts plus tardivement, n’ont joué qu’un rôle marginal avant 1950.

Comprendre les dynamiques sanitaires contemporaines

Nos recherches sur le sujet ne sont pas terminées. Nous continuons à accumuler de nouvelles données pour analyser l’évolution de l’espérance de vie et de la mortalité par cause dans chacun des 20 arrondissements et des 80 quartiers de la capitale afin d’analyser plus en détail cette période de cent cinquante ans. Nous pourrons ainsi progressivement lever le voile sur l’ensemble des raisons qui font de Paris cette championne de la longévité que l’on connaît aujourd’hui.

Ces recherches, bien que centrées sur des phénomènes historiques, conservent une importance majeure pour l’analyse des dynamiques sanitaires contemporaines. Elles documentent la manière dont les maladies chroniques ont progressivement commencé à façonner l’évolution de l’espérance de vie, rôle qui structure aujourd’hui les transformations de la longévité.

Elles démontrent également que les disparités de mortalité selon les conditions socio-économiques, désormais bien établies dans la littérature actuelle, étaient déjà présentes dans le Paris de la fin du XIXᵉ siècle.

Surtout, nos analyses examinent un cas concret montrant que, malgré l’ampleur initiale des inégalités socio-économiques de mortalité, celles-ci se sont fortement réduites lorsque les groupes les plus défavorisés ont pu bénéficier d’un accès élargi aux améliorations sanitaires, sociales et environnementales.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

11.12.2025 à 15:56

Entretenir le mythe du Père Noël, une affaire de milieu social ?

Texte intégral (2201 mots)

Dès la grande section de maternelle, des inégalités s’immiscent au sein du quotidien des enfants. Publié sous la direction des chercheuses Frédérique Giraud et Gaële Henri-Panabière, l’ouvrage Premières classes. Comment la reproduction sociale joue avant six ans met en lumière les mécanismes précoces qui sous-tendent leur transmission d’une génération à l’autre, à partir d’une enquête de terrain menée à la fois en famille et en classe.

Dans le premier chapitre, les sociologues Géraldine Bois et Charlotte Moquet s’arrêtent sur les conceptions de l’enfance qui animent les parents. Comment celles-ci orientent-elles leurs pratiques éducatives ? Dans l’extrait ci-dessous, elles nous montrent comment leur attitude vis-à-vis des croyances enfantines, comme le Père Noël et la petite souris, varient selon les milieux sociaux.

On se représente souvent l’enfance comme l’âge de l’innocence, un âge où les enfants doivent pouvoir rêver et s’émerveiller à l’abri des soucis des adultes. De fait, tous les parents que nous avons rencontrés adhèrent à cette conception de l’enfance, à des degrés divers. Ils s’efforcent de tenir leur enfant à distance de certaines de leurs discussions (soucis professionnels, conflits familiaux, etc.) et regrettent de ne pas toujours y parvenir : « On essaye de pas le faire, mais bon quelquefois ça arrive […]. On oublie qu’il y a les petites oreilles des enfants à côté. » (Mme Moreau, pharmacienne en couple avec un ingénieur, classes supérieures)

Ils tentent tout particulièrement de le protéger des événements violents de l’actualité (attentats, guerres, etc.), en contrôlant son accès à ces informations et en évitant d’en parler devant lui. « Je me dis qu’elle a bien le temps de voir l’horreur de la société dans laquelle on vit », « Ils sont encore jeunes, ils ont encore le temps de voir beaucoup de misère », déclarent par exemple les parents interrogés.

Cette tendance à la préservation du monde de l’enfance est cependant plus ou moins marquée selon leurs appartenances sociales : certains parents, plus souvent de classes populaires, s’efforcent de maintenir leur enfant dans ce monde, quand d’autres, plus souvent de classes moyennes et supérieures, l’encouragent plutôt à le questionner.

Sur ce point, les attitudes parentales vis-à-vis des croyances enfantines que sont le Père Noël et la petite souris sont révélatrices. Certains parents entretiennent ces croyances afin de sauvegarder une « magie », un « imaginaire » et une « innocence » qu’ils estiment propres à l’enfance. Mme Chanteau (assistante sociale, classes moyennes), qui « essaye de trouver des réponses qui [lui] semblent les moins farfelues » pour limiter les doutes de sa fille Annabelle, explique : « Je trouve qu’elle est petite et j’ai envie de la conforter encore dans cet imaginaire. » Dans ces familles, la prise de conscience de la réalité à propos de ces croyances est donc remise à plus tard, comme l’exprime le père de Bastien Perret (ouvrier en couple avec une infirmière, classes populaires) : « De toute façon, après, il le saura par l’école, parce que plus il va grandir [moins il y croira]. »

Les récits des pratiques familiales témoignent de stratégies pour retarder le plus possible leur disparition. Ainsi, les parents de Bastien ont demandé à ses cousins plus âgés de ne pas lui révéler la vérité sur l’existence du Père Noël. D’autres parents échafaudent de véritables mises en scène qu’ils racontent avec beaucoup d’enthousiasme : faire disparaître dans la nuit des gâteaux destinés au Père Noël, créer une diversion pour disposer à l’insu des enfants les cadeaux sous le sapin, faire croire que le Père Noël passe en diffusant le son de son traîneau, etc.

Si ces attitudes de préservation des croyances enfantines se rencontrent dans des familles de milieux sociaux variés, elles sont nettement plus présentes dans les classes populaires et concernent la quasi-totalité des familles de ce milieu social. En outre, les quelques familles de classes moyennes et supérieures également concernées se caractérisent souvent par des origines populaires du côté des parents. Cette particularité permet de souligner que, si la façon dont les parents pensent l’enfance et agissent à l’égard de leur enfant a des effets sur son éducation, ces représentations et pratiques des parents sont elles-mêmes le fruit d’une socialisation antérieure, notamment familiale. Autrement dit, les représentations et pratiques des parents sont les produits de ce qu’ils ont appris dans leur propre environnement familial.

D’autres parents, au contraire, ne tiennent pas spécialement à ce que leur enfant continue de croire au Père Noël ou la petite souris. On rencontre cette distance vis-à-vis des croyances enfantines uniquement dans les familles de classes moyennes et supérieures, et dans la très grande majorité des familles de ces milieux sociaux. S’avouant parfois mal à l’aise avec « les mensonges » qu’implique l’entretien de ces croyances, les parents adoptent ici une attitude qui consiste à laisser leur enfant croire si celui-ci en a envie, sans l’y encourager pour autant. Sans dire explicitement la vérité à leur enfant, ces parents se montrent intéressés par les doutes qu’il exprime et voient positivement le fait qu’il ne soit pas totalement dupe ou naïf. En effet, dans ces familles, les croyances enfantines sont avant tout traitées comme un terrain d’exercice du raisonnement logique.

Comme l’explique Mme Tardieu (responsable de communication dans une grande entreprise en couple avec un ingénieur d’affaires, classes supérieures), « on est sur des sujets où justement on veut que [nos enfants] réfléchissent un petit peu ». Les parents évitent donc d’apporter à leur enfant des réponses définitives. Ils encouragent plutôt ses questionnements en lui demandant ce qu’il en pense ou ce qu’il souhaite lui-même croire : « Je lui dis : “Mais qu’est-ce que tu as envie de croire ? Est-ce que tu as envie de croire que le [Père Noël] existe ?” Et dans ces cas-là, elle réfléchit. […] On lui dit : “C’est comme tu veux. Il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. C’est comme croire en Dieu. Il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Après si tu as des questions on répond, mais on ne va pas te faire ton idée.” […] On reste un peu évasifs. » (mère de Lisa Chapuis, au foyer, en couple avec un architecte, classes moyennes)

À lire aussi : Pourquoi les enfants croient-ils (ou pas) au Père Noël ?

Les enfants de classes moyennes et supérieures sont ici familiarisés à des manières de raisonner (questionner, réfléchir par soi-même) qui sont de nos jours particulièrement valorisées à l’École et peuvent de ce fait contribuer à leur procurer certains bénéfices scolaires. L’extrait d’entretien précédent montre bien que les rapports parentaux aux croyances enfantines peuvent s’inscrire dans une tendance plus générale à l’encouragement de l’esprit critique sur différents sujets.

De la même manière, les plaisanteries sur le Père Noël sont l’un des biais par lesquels les mères de Rebecca Santoli (l’une est professeure de français ; l’autre est en situation de reconversion professionnelle et exerce des petits boulots en intérim) habituent leur fille à un regard critique sur les stratégies commerciales et les inégalités de genre : « Moi je lui ai dit que le Père Noël il a le beau rôle et que c’était la Mère Noël qui faisait tout le taf [rires]. Et puis qu’il est habillé en Coca-Cola là… »

Ces mères font partie des rares parents de l’enquête – appartenant essentiellement aux fractions cultivées des classes moyennes et supérieures – à tenir régulièrement des discussions politiques entre adultes devant leur enfant. Elles amènent aussi Rebecca à des réunions militantes mêlant adultes et enfants. À propos de ce qui pourrait inquiéter leur fille, elles ont par ailleurs une attitude ambivalente qui manifeste leur tendance à vouloir solliciter son questionnement. Concernant les événements de l’actualité, elles disent avoir le souci de « l’épargner » mais aussi l’« envie de répondre à ses questions ». Elles doutent également de la pertinence de sa prise de conscience des difficultés financières de l’une d’entre elles, partagées entre le sentiment qu’elle est « un peu jeune » pour « se faire du souci » à ce sujet et la volonté de la « confronter à la réalité ».

À lire aussi : Ce que les enfants pensent vraiment du père Noël

À côté de certains parents de classes moyennes ou supérieures comme ceux de Rebecca, qui ont les moyens de décider ce à quoi ils exposent leur enfant, les parents les plus précarisés des classes populaires habituent eux aussi, mais par la force des choses, leur enfant à certaines réalités. Si Ashan accompagne sa mère, Mme Kumari (sans emploi, antérieurement infirmière au Sri Lanka) qui l’élève seule, aux réunions du comité de soutien des familles sans logement, c’est ainsi par nécessité (faute de moyen de garde aux horaires de ces réunions et parce que la famille est contrainte de vivre dans un foyer de sans-abri), contrairement aux mères de Rebecca lorsqu’elles vont avec leur fille à des réunions militantes.

D’ailleurs, Ashan tend à jouer à l’écart durant ces réunions sans visiblement écouter ce que disent les adultes, quand Rebecca est encouragée à y participer, à y prendre la parole. Contrairement à Rebecca, Ashan retire donc vraisemblablement peu de bénéfices scolaires de sa présence à ces réunions. Plus généralement, Ashan, mais aussi Libertad Anaradu (dont le père enchaîne des contrats précaires en tant qu’employé municipal et la mère est sans emploi), Balkis Bouzid (dont les parents sont sans activité professionnelle) et Flavia Kombate (dont la mère, qui l’élève seule, est auxiliaire de vie à mi-temps) sont, de fait, confrontés aux problèmes de leurs parents, ceux-ci n’ayant pas la possibilité de leur épargner certaines expériences (manque d’argent, expulsions, absence de logement stable, etc.). Ils n’ont pas non plus toujours les moyens d’entretenir les croyances de leur enfant. Par exemple, Mme Kombate dit à Flavia que le Père Noël n’existe pas et, l’année de l’enquête, elle lui explique qu’elle ne lui achètera pas de cadeaux à Noël puisqu’elle lui en a déjà offerts plus tôt dans l’année.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.