03.11.2025 à 09:48

Syrian forced migrants in Turkey have built businesses despite challenges. Here’s what has helped them succeed

Texte intégral (1564 mots)

By the end of 2024, the number of people worldwide who had been “forcibly displaced as a result of persecution, conflict, violence, human rights violations or events seriously disturbing public order” and had fled their countries stood at approximately 42.7 million, according to the UN Refugee Agency. Whether they are asylum seekers requesting temporary sanctuary or refugees who are unwilling to return to their countries of origin, forced migrants are people who haphazardly migrate to and strive to find safety in a new country.

While much attention focuses on their immediate needs, such as shelter, food, and security, many forced migrants are doing something remarkable: they’re starting businesses. For example, in Turkey, over 14,000 formal businesses owned or co-owned by Syrian forced migrants have been registered since the war in Syria began in 2011. By opening small restaurants, grocery stores and service providers, these entrepreneurs are working to rebuild their lives and contribute to their host communities.

However, building a business is often an uphill battle. Many forced migrant entrepreneurs face language barriers, discrimination and legal uncertainty. Yet, some manage to succeed. What makes the difference? Our recent research on Syrian forced migrant entrepreneurs in Turkey offers new insights. We point to the key factors that shape whether forced migrant businesses thrived or struggled. Understanding how these factors interact may reveal not only how to most effectively support forced migrant entrepreneurship but also how to ensure more inclusive societies.

The role of a host country identity

Forced migrants often turn to entrepreneurship out of necessity. Barred from regular employment or struggling to find work due to unrecognised credentials or to prejudice, many start small businesses to survive. The key question here is what transforms that act of survival into a story of success in a host country? Our study of 170 Syrian forced migrant entrepreneurs showed that their business performance didn’t just depend on acumen or capital but was also tied to how they saw themselves with respect to the host society.

Those who had a host country identity, that is, who reported having a strong sense of belonging and an emotional and mental connection to the people and institutions in Turkey, were more likely to adapt their businesses to local customers, seek opportunities, and build lasting relationships. A host country identity was a predictor of both financial performance (ie whether the business was more profitable and had higher returns relative to its main competitors) and customer performance (ie whether the business attained superior outcomes in managing its customer base compared to its main competitors).

A host country identity doesn’t form in a vacuum. Local language proficiency plays a powerful role. In our study, forced migrants who felt confident speaking the host country’s language were more likely to feel connected to local contexts, including markets and customers. In contrast, perceived discrimination had the opposite effect. We found that when entrepreneurs reported being treated unfairly by customers, landlords, or officials, it chipped away at their sense of belonging. In fact, social exclusion can be subtle, with customers avoiding shops, commercial landlords denying lease agreements, or government officials delaying permits. We found that these experiences hindered the success of forced migrants’ businesses by curbing their sense of connectedness to the host country.

The role of legal protection – and its timing

Legal status plays a critical but often overlooked role in this story. In Turkey, Syrian forced migrants are granted “temporary protection” status, which affects their ability to access capital and open formal businesses. But not everyone receives this protection at the same time. We found that promptly granted formal protection was crucial. Forced migrants who received legal temporary protection shortly after arrival were affected by discriminatory attitudes to a lesser extent, hence feeling more secure and included in the host country. By contrast, those who waited longer for protection tended to be more adversely affected by discriminatory attitudes, which weakened their feeling of connection toward the host country. Even when they eventually got legal status, the damage to their sense of belonging had often already been done. We believe that this delay creates a kind of invisible disadvantage, one that policies aimed at helping forced migrants rarely address.

A social justice issue

This isn’t only about forced migrant business owners, but all of us. When forced migrant entrepreneurs succeed, they don’t just lift themselves out of poverty or precarity. They create jobs, pay taxes, serve customers, and bring new ideas into local economies. They become part of the social and economic fabric of their communities. In contrast, when they’re held back due to language barriers, discrimination or slow-moving legal systems, everyone loses out on their potential.

This is also a social justice issue. Forced migrants didn’t choose to leave their homes. Many lost everything. And yet, instead of giving up, they’re trying to contribute and belong. The least we can do is remove the barriers that make their integration harder than it already is.

Our research suggests a few actions that policymakers and civil society can take. First, ensure timely legal protection for forced migrants. Fast-tracking legal status can give them the foundation they need to start planning their lives and their businesses with confidence. Second, invest in language programmes. Forced migrants with strong language skills are better positioned to engage economically and socially. Third, combat discrimination through public education. Negative stereotypes about forced migrants don’t just hurt feelings, they hurt economies. Promoting positive narratives and intergroup contact can reduce prejudice and build more inclusive communities.

The Fast Track initiative in Sweden, which partially reflected these recommendations by focusing on language learning, credential recognition, and “workplace integration”, illustrated how targeted support can accelerate inclusion. According to a report prepared for the Nordic Council of Ministers, a Fast Track effort that focused on newly arrived entrepreneurs “led to… increased motivation and inspiration” and “83 new businesses [being] initiated by participants”. These findings underscore the potential effects of coordinated, early interventions.

Forced migration is one of the defining issues of our time. As wars, climate change, and instability continue to uproot people, countries around the world will need to do more than offer short-term aid. They’ll need to offer pathways to belonging, and that starts with recognising that forced migrant entrepreneurs aren’t a problem to be solved. They’re part of how countries can integrate newcomers while boosting economic growth and community development.

A weekly e-mail in English featuring expertise from scholars and researchers. It provides an introduction to the diversity of research coming out of the continent and considers some of the key issues facing European countries. Get the newsletter!

The European Academy of Management (EURAM) is a learned society founded in 2001. With over 2,000 members from 60 countries in Europe and beyond, EURAM aims at advancing the academic discipline of management in Europe.

This work was supported by the Department of Research and Universities of the Generalitat de Catalunya and the Ramon Llull University (2023-URLProj-079).

Burcin Hatipoglu et Eren Akkan ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.

02.11.2025 à 17:02

Dix ans après, quel bilan pour l’accord de Paris ?

Texte intégral (2408 mots)

Que reste-t-il de l’accord de Paris, dix ans après sa signature, au moment de l’ouverture de la COP30 au Brésil, dans un contexte de tensions géopolitiques et de « backlash » climatique mené par les États-Unis ? Des signaux encourageants subsistent malgré tout, notamment l’accélération des transitions énergétiques dans les pays émergents. De quoi garder entrouverte une fenêtre, certes bien étroite, sur la voie de la stabilisation de la température mondiale.

Lors de son adoption en 2015, l’accord de Paris a généré beaucoup d’espoirs, car il embarquait l’ensemble des signataires. De par son caractère universel, il allait donner une tout autre dimension à la lutte contre le réchauffement planétaire.

Changement d’ambiance, dix ans après, à l’ouverture de la COP30 sur le climat à Belém au Brésil, qui doit se tenir du 10 au 21 novembre 2025. En 2024, le thermomètre a affiché un réchauffement de 1,5 °C, les émissions mondiales de CO2 ont continué d’augmenter et sa concentration dans l’atmosphère a battu tous ses records. Avec la défection des États-Unis après la réélection de Donald Trump, l’universalisme de l’accord en a pris un sérieux coup.

Ni tout rose ni tout noir, notre bilan de dix années d’application de l’accord de Paris s’écarte d’une telle vision simpliste suggérant que rien n’a bougé durant les dix dernières années. Depuis 2015, des progrès substantiels ont été réalisés.

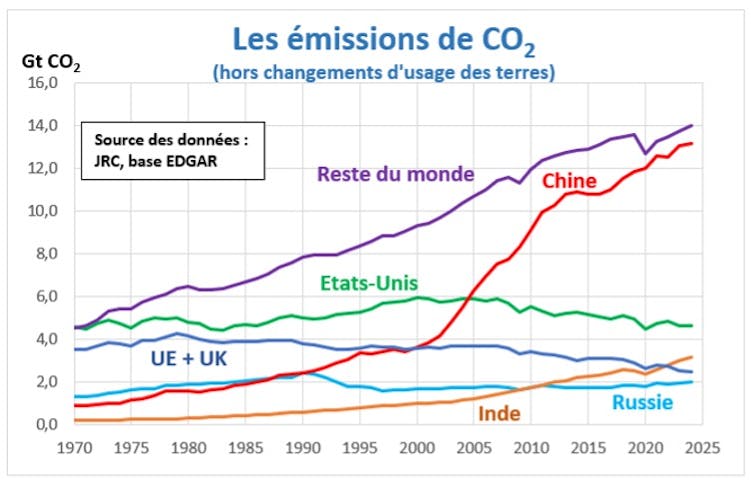

« Les émissions mondiales ne cessent d’augmenter ». Oui, mais…

Le premier bilan global des émissions de gaz à effet de serre discuté à la COP de Dubaï en 2023 a certes rappelé que les émissions mondiales de gaz à effet de serre n’étaient pas encore stabilisées. Diagnostic confirmé en 2024, mais qui reste insuffisant à ce stade pour analyser l’impact de l’accord de Paris sur le régime des émissions.

On peut également relever que :

Au cours de la dernière décennie, le rythme de croissance des émissions mondiales de CO2, le principal gaz à effet de serre d’origine anthropique, a été divisé par trois relativement à la décennie précédente.

Cette inflexion majeure s’explique par le déploiement, bien plus rapide qu’escompté, des capacités de production d’énergie solaire et éolienne.

La transition d’un système économique reposant sur les énergies de stock (fossile et biomasse) vers des énergies de flux (soleil, vent, hydraulique…) a donc été bel et bien amorcée durant les dix premières années de l’accord. Elle semble désormais irréversible, car ces énergies sont devenues bien moins coûteuses pour les sociétés que l’énergie fossile.

De plus, on ne saurait jauger de l’efficacité de l’accord à partir du seul rétroviseur. Il faut également se projeter dans le futur.

Du fait de ses investissements massifs dans la production et l’utilisation d’énergie renouvelable, la Chine est en train de franchir son pic d’émissions, pour des rejets de CO2 de l’ordre de 9 tonnes par habitant, quand les États-Unis ont passé leur pic à 20 tonnes, et l’Europe à 11 tonnes. L’Inde pourrait d’ici une dizaine d’années franchir le sien à environ 4 tonnes.

Le fait que ces pics d’émissions soient substantiellement plus bas que ceux des vieux pays industrialisés est une information importante. Les pays moins avancés peuvent désormais construire des stratégies de développement sautant la case fossile. Ceci laisse une fenêtre entrouverte pour limiter le réchauffement planétaire en dessous de 2 °C.

Des objectifs de température désormais inatteignables ?

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) a indiqué que le thermomètre avait franchi 1,5 °C en 2025, soit la cible de réchauffement la plus ambitieuse de l’accord. Cette poussée du thermomètre reflète en partie la variabilité à court terme du climat (épisode El Niño, par exemple). Elle résulte également de dangereuses rétroactions : le réchauffement altère la capacité des puits de carbone naturels (forêts et océan) à séquestrer le CO2 de l’atmosphère.

Faut-il pour autant en conclure que les objectifs sont désormais inatteignables, au risque d’ouvrir un peu plus les vannes du backlash climatique ?

L’alerte de 2024 confirme ce qui était déjà apparu dans les scénarios prospectifs du 6ᵉ rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec). Du fait de l’inertie du stock de CO2 déjà présent dans l’atmosphère, la cible de 1,5 °C est en réalité dépassée avant 2035 dans la majorité des scénarios.

Cela n’exclut pas qu’on puisse limiter le réchauffement en dessous de 2 °C, l’autre cible de l’accord de Paris, à condition de réduire massivement les émissions de CO2 une fois le pic d’émission atteint. D’après le Global Carbon Budget, le budget carbone résiduel pour limiter le réchauffement à 2 °C s’établit à environ vingt-cinq années au rythme actuel d’émissions.

Et pour viser 1,5 °C ? Il faut alors passer en régime d’émissions nettes négatives durant la seconde partie du siècle. Dans ces scénarios dits du « dépassement » (overshooting), les puits de carbone séquestrent plus de CO2 qu’il n’en est émis, ce qui permet de faire redescendre le thermomètre après le franchissement du seuil. Ce serait toutefois aller au-delà de l’accord de Paris, qui se contente de fixer un objectif de zéro émission nette.

Comment financer une transition juste ?

L’accord de Paris stipule que les financements climatiques internationaux à la charge des pays développés doivent atteindre au minimum 100 milliards de dollars (86,4 milliards d’euros) par an à partir de 2020, puis être fortement réévalués.

Le bilan est ici en demi-teinte :

La barre des 100 milliards de dollars (86,4 milliards d’euros) n’a été franchie qu’en 2022, avec trois ans de retard.

À la COP29 de Bakou, un nouvel objectif de 300 milliards de dollars (259,2 milliards d’euros) par an à atteindre d’ici 2030 a été acté. Un tel triplement, s’il est effectif, ne permettra de couvrir qu’une partie des besoins de financement, au titre de l’adaptation au changement climatique, et des pertes et dommages.

Durant les dix premières années de mise en œuvre de l’accord, il n’y a toutefois guère eu d’avancée sur les instruments financiers à utiliser. En particulier, les dispositions de l’article 6 ouvrant la possibilité d’appliquer la tarification carbone n’ont pas été traduites dans un cadre opérationnel permettant leur montée en puissance.

Manque également à l’appel un accord plus précis sur qui paye quoi en matière de financement climatique. Ce flou artistique quant à qui sont les bailleurs de fonds et à hauteur de combien chacun doit contribuer fragilise la portée réelle de l’engagement financier.

Il reste donc beaucoup de chemin à parcourir pour traduire la promesse de 300 milliards de dollars (259,2 milliards d’euros) par an en engagements crédibles.

Les COP sur le climat, l’énergie fossile et le jeu des lobbies

Pas plus que la Convention climat datant de 1992, l’accord de Paris ne mentionne la question de la sortie des énergies fossiles, le terme lui-même n’étant nulle part utilisé.

En 2021, la décision finale de la COP26 mentionnait pour la première fois le nécessaire abandon du charbon ; celle de la COP28 à Dubaï élargissait la focale à l’ensemble des énergies fossiles. C’est un progrès, tant la marche vers le net zéro est indissociable de la sortie accélérée des énergies fossiles.

Paradoxalement, depuis que les COP ont inscrit la question de l’énergie fossile à leur ordre du jour, la présence des lobbies pétrogaziers s’y fait de plus en plus pesante.

Elle est visible dans les multiples évènements qui se tiennent parallèlement aux sessions de négociation, et plus discrète au sein des délégations officielles conduisant les négociations. Une situation régulièrement dénoncée par les ONG qui réclament plus de transparence et une gouvernance prévenant les conflits d’intérêts lorsque le pays hôte de la COP est un pays pétrolier, comme cela a été le cas à Dubaï (2023) et à Bakou (2024).

En réalité, l’accord de Paris n’a pas accru l’influence des lobbies proénergie fossile : ces derniers s’appliquent à freiner les avancées de la négociation climatique depuis ses débuts. Il n’a pas non plus réduit leur pouvoir de nuisance, qui résulte de la prise de décision au consensus, qui donne un poids disproportionné aux minorités de blocage. Pas plus qu’il ne prévoit de mécanisme retenant ou pénalisant ceux qui font défection.

Un « backlash » climatique impulsé par l’Amérique trumpienne

Parmi les décrets signés par Donald Trump le premier jour de sa présidence figurait celui annonçant le retrait des États-Unis de l’accord de Paris sur le climat. Une façon particulière de souffler la dixième bougie d’anniversaire.

Si la sortie lors du premier mandat avait été un non-événement, il en fut autrement cette fois-ci. En quittant l’accord, l’Amérique trumpienne ne s’est nullement mise en retrait. L’offensive engagée au plan interne par l’administration républicaine contre toute forme de politique climatique s’est doublée d’une diplomatie anti-climat agressive, comme l’a illustré le torpillage en règle de l’accord sur la décarbonation du transport maritime de l’Organisation maritime internationale.

Cette diplomatie repose sur les mêmes fondements que la nouvelle politique étrangère du pays : la défense de ses intérêts commerciaux, à commencer par ceux des énergies fossiles, à l’exclusion de toute autre considération portant sur les normes internationales en matière de droits humains, de défense de l’environnement ou de lutte contre le réchauffement planétaire.

Cette offensive anti-climat peut-elle sonner le glas de l’accord de Paris ? Les États-Unis disposent d’alliés parmi les grands exportateurs d’énergie fossile et leur idéologie anti-climat se diffuse insidieusement au-delà de leurs frontières. S’ils faisaient trop d’émules, l’accord de Paris perdrait rapidement de sa consistance.

Un autre scénario peut encore s’écrire : celui d’un front commun entre la Chine, l’Union européenne et l’ensemble des pays réaffirmant leurs engagements climatiques. Un tel jeu d’alliance serait inédit et pas facile à construire. Il sera peut-être rendu possible par la démesure de l’offensive anti-climat de l’Amérique trumpienne. Le premier acte se jouera à la COP de Belém, dès novembre prochain.

Christian de Perthuis ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

02.11.2025 à 17:01

Aliments sans gluten : qui les achète et pourquoi ? quels ingrédients inattendus contiennent-ils ?

Texte intégral (2058 mots)

Celles et ceux qui privilégient les aliments sans gluten font souvent ce choix car ces produits sont perçus comme plus sains. Mais certaines recettes incorporent une longue liste d’ingrédients (agents de texture, protéines, matières grasses, sucres et autres additifs) et… beaucoup d’eau. C’est ce que révèlent Dominique Desclaux et Marie-Françoise Samson, de l’Inrae, dans « Gluten, alimentation et santé » (éditions Quae).

La proportion de gens qui évitent/bannissent le gluten de leur alimentation est variable. En 2013 par exemple, 30 % des Américains se déclaraient intéressés par un régime sans gluten. Soixante-cinq pour cent pensent aussi que ce régime est plus sain et 27 % le choisissent pour perdre du poids (Jones, 2017).

En France, selon des données de l’enquête Nutrinet collectées en 2016, sur un peu plus de 20 000 personnes, 10,31 % d’entre elles éviteraient le gluten et 1,65 % de façon stricte. Selon une autre enquête réalisée en Angleterre en 2019, parmi les personnes qui évitent le gluten, 76 % le font parce qu’elles ont la maladie cœliaque, 8 % parce qu’elles sont intolérantes au gluten, 10 % parce qu’elles vivent avec une personne cœliaque et seulement 6 % pour d’autres raisons (Vriesekoop et al., 2020).

Parmi ces autres raisons vient en tête la perception que le régime sans gluten est plus sain, qu’il peut procurer un bien-être et un confort physique immédiats et sur le long terme. Vient ensuite la volonté de perdre du poids. Parmi ces consommateurs, on retrouve beaucoup de femmes, plutôt jeunes.

En France et dans différents pays, les consommateurs qui font le choix d’une alimentation sans gluten pour des raisons liées au bien-être ont recours à d’autres pratiques qui, pour eux, vont dans le même sens : plus de fruits et légumes, moins d’alcool et de produits gras et sucrés, mais aussi moins de produits laitiers. Ces mêmes personnes privilégient les produits issus de l’agriculture biologique, les circuits courts et évitent les aliments ultratransformés.

Une liste d’ingrédients longue comme un jour sans pain

Soixante-dix pour cent des aliments consommés par les Français contiendraient du gluten. On rappelle que, dans les produits à base de blé, comme le pain ou les gâteaux, le réseau de gluten se développe lors du pétrissage et de la formation de la pâte. Une structure protéique tridimensionnelle est créée, qui apporte de l’élasticité au mélange. Ce réseau piège aussi le gaz carbonique (CO2) produit lors de la fermentation, dans le cas du pain, ou généré par la levure chimique dans le cas des gâteaux. Les bulles de gaz formées vont alors s’expanser tout en étant contenues par le réseau et provoquer la levée de la pâte. Lors de la cuisson, le réseau se fige, contribuant ainsi à la stabilité du produit.

Ces propriétés uniques rendent le gluten presque indispensable à la formulation de produits tels que le pain ou les gâteaux. Dans le cas des produits type « pain sans gluten », la fabrication est un défi, car rien ne peut rivaliser avec les protéines du blé, mais des formulations complexes vont permettre de s’en approcher.

Si la liste des ingrédients est restreinte dans un pain de tradition française – une farine de blé panifiable, de l’eau, du sel, un levain ou une levure, et éventuellement d’autres farines (farines de fève 2 % max., farine de soja 0,5 % max., farine de blé malté 0,3 % max.) –, il n’en va pas de même pour leurs analogues sans gluten vendus dans le commerce. Parfois, une vingtaine d’ingrédients sont nécessaires pour obtenir un pain.

Quelles farines pour du sans-gluten ?

Se passer de gluten nécessite d’avoir recours à d’autres céréales et d’autres ingrédients ou additifs. L’élément principal est le plus souvent un amidon, comme dans les pains à base de blé (l’amidon est le constituant majeur de la farine de blé). Celui du maïs est l’ingrédient principal dans environ 60 % des recettes (Roman et al., 2019). Il est très souvent associé à une farine de riz blanc (dans 30 % des formulations). L’amidon de maïs donne des pains avec un volume important, mais avec une texture plutôt sèche et friable.

D’autres types d’amidon sont parfois incorporés dans des proportions plus faibles, comme le tapioca, la fécule de pommes de terre ou des amidons modifiés. D’autres farines peuvent venir compléter la liste des ingrédients de base, comme des farines de riz complet ou de sarrasin.

Ces ingrédients de base sont une réalité commerciale, mais la littérature scientifique fait état d’essais avec des farines de céréales autres que le riz ou le maïs : sorgho, millet, teff ; de pseudo-céréales : amarante, quinoa, chia ; de légumineuses (pois chiches, pois, soja) ; ou encore de châtaignes. Les légumineuses sont intéressantes sur le plan nutritionnel (teneur en protéines plus élevée et composition en acides aminés différente et complémentaire de celle des céréales), mais, si elles sont utilisées en proportions trop importantes, les études sensorielles révèlent qu’elles apportent de l’amertume ou des goûts inhabituels mal perçus par les jurys et les consommateurs.

Comment épaissir et retenir l’eau ?

Des agents de texture (hydrocolloïdes) sont incorporés dans plus de 80 % des recettes pour leurs propriétés épaississantes et leur forte capacité à retenir l’eau. Ils permettent aussi d’augmenter la viscosité du mélange, afin de mieux retenir les gaz de fermentation et la levée de la pâte. Le plus fréquemment utilisé est l’hydroxypropyl méthylcellulose (HPMC). Les gommes de xanthane, de guar ou de caroube sont aussi utilisées, car elles présentent une meilleure capacité de rétention d’eau. Des pectines sont parfois ajoutées, mais moins fréquemment que le psyllium (plantain des Indes), reconnu aussi pour ses effets bénéfiques sur la santé (traitement des diarrhées et de la constipation, régulation de la glycémie et de la lipidémie).

Quelles protéines rajouter ?

À côté de l’amidon et des ingrédients structurants, les protéines les plus fréquemment incorporées proviennent de l’œuf, entier ou blanc, ou du soja. On peut citer aussi les protéines de pois, de lupin ou de lait. L’ajout de protéines permet en outre de développer des arômes lors de la cuisson, par le biais de la réaction de Maillard.

Pourquoi rajouter du sucre ?

La plupart des pains sans gluten contiennent des sucres ajoutés : saccharose le plus souvent, glucose, fructose, sirops d’origines diverses (betterave, canne à sucre, sirop de maïs, de riz ou d’agave). Les sucres sont ajoutés pour servir de « carburant » aux levures et amener le développement d’arômes et de la coloration lors de la cuisson, toujours par le biais de la réaction de Maillard.

À lire aussi : Les aliments sans gluten contiennent souvent moins de fibres et plus de sucre que leurs contreparties avec gluten

Certains rajoutent aussi du gras…

Des huiles et des matières grasses sont également incorporées afin de renforcer la sensation d’humidité en bouche, d’améliorer la texture (pains moins durs, mie plus souple) ainsi que la durée de conservation, très souvent jugée décevante. Les huiles de colza/canola, tournesol et soja sont les plus utilisées devant l’huile d’olive, la margarine ou l’huile de palme.

… et encore de nombreux additifs

Parmi les ingrédients mineurs, on retrouve :

des émulsifiants utilisés pour stabiliser les bulles et les uniformiser dans la pâte, ou encore pour limiter les pertes en eau au cours du temps. Parmi les plus employés, on trouve les mon – -o- et diglycérides d’acides gras et les lécithines ;

les conservateurs comme l’acide propionique, le glycérol, les sorbates ;

des agents levants, naturels comme les levures et les levains, ou chimiques comme le bicarbonate de sodium ;

des acides pour améliorer la conservation en diminuant le pH et pour produire du CO2 avec le bicarbonate ;

des arômes ;

des graines entières ou broyées de lin, tournesol, sésame, pavot, chia ou courge qui vont apporter des oméga-3 et des oméga-6 et masquer certains goûts désagréables ;

des fibres en plus des hydrocolloïdes, pour enrichir les pains sur le plan nutritionnel et pour augmenter la capacité de rétention d’eau (inuline, fibres de pomme ou de betterave) ;

des enzymes pour former des liaisons entre les polymères entrant dans la composition du pain ou pour produire des sucres pour les levures ;

du sel…

Et de l’eau, dont la proportion varie, selon les ingrédients ajoutés, de 50 à 220 %.

Les pâtes et biscuits sans gluten : moins d’additifs ?

Contrairement au pain, les pâtes alimentaires et les biscuits ont des listes d’ingrédients beaucoup plus courtes. Dans le cas des pâtes alimentaires, la substitution du blé dur par 100 % de légumineuses (pois chiches, lentilles) est maintenant fréquente. Cependant, la grande majorité des pâtes sont élaborées à partir de farine de riz ou de maïs ou encore de mélanges des deux. Dans quelques cas, on retrouve des émulsifiants (mono – et diglycérides d’acides gras). La composition des biscuits est également plus « légère », dans la mesure où la pâte n’est pas levée. Là encore, les ingrédients de base sont l’amidon de maïs et la farine de riz, additionnés de sucre, de matières grasses, de levure chimique et de sel.

Les produits sans gluten sont-ils ultratransformés ?

Sur le plan organoleptique, des efforts ont été réalisés par les industriels pour améliorer les propriétés des produits sans gluten. À propos du pain, les critiques les plus fréquentes portent sur la texture qualifiée de dure et de friable, sur l’aspect des alvéoles parfois très grosses, sur le goût qualifié de fade ou de « carton ». Les reproches concernent aussi sa conservation. Les pâtes alimentaires sont, pour leur part, jugées plus proches, voire équivalentes aux analogues contenant du gluten.

Sur le plan nutritionnel, les produits sans gluten apparaissent de qualité inférieure à celle des équivalents qui en contiennent (pains, pâtes, biscuits, gâteaux, snacks, pizza).

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

02.11.2025 à 08:56

Les frappes des États-Unis contre des bateaux en mer des Caraïbes répondent-elles à une stratégie cohérente ?

Texte intégral (2349 mots)

Une quinzaine de bateaux supposément remplis de drogue et de trafiquants ont été détruits par des frappes conduites par les forces armées des États-Unis au cours de ces dernières semaines. Des opérations illégales au regard du droit international, que l’administration Trump justifie en affirmant que le trafic de drogue relève du terrorisme. Alors que le Venezuela de Nicolas Maduro n’est qu’un acteur secondaire dans l’afflux de drogue vers les États-Unis, Washington affirme que le régime de Caracas organise sciemment ce trafic et laisse entendre qu’une opération de changement de régime pourrait être prochainement menée à son encontre.

« Je pense que nous allons simplement tuer les personnes qui font entrer de la drogue dans notre pays. D’accord ? Nous allons les tuer. Vous savez, ils vont être, genre, morts », a déclaré Donald Trump fin octobre 2025 à propos des frappes militaires américaines contre des bateaux dans la mer des Caraïbes, au nord du Venezuela.

À ce jour, quatorze bateaux ont été frappés, ce qui a causé la mort de 43 personnes. L’administration a affirmé, sans en fournir la moindre preuve, que ces embarcations étaient exploitées par des trafiquants de drogue.

Le 24 octobre, Washington a lancé un renforcement militaire de grande envergure dans la région. Le Pentagone a déployé dans les Caraïbes le porte-avions USS Gerald-R.-Ford et une partie de son groupe aéronaval, ainsi que plusieurs autres navires de guerre, et a transféré à Porto Rico des avions de combat F-35. Il s’agit du plus important déploiement naval américain dans la mer des Caraïbes depuis la crise de Cuba en 1962.

Selon la Maison Blanche, ce renforcement naval et les frappes contre des bateaux dans les eaux internationales s’inscrivent dans les opérations de lutte contre le trafic de drogue. Les navires visés appartiendraient à des trafiquants de drogue vénézuéliens, bien que l’administration n’ait fourni aucune preuve de la présence de drogue à bord ni précisé de quelles drogues il s’agirait, Trump ayant seulement affirmé que du fentanyl pourrait être transporté par ce biais.

À plusieurs reprises, le président et certains de ses conseillers ont qualifié les exploitants et les occupants des bateaux de « narco-terroristes ». Mais ils n’ont jamais expliqué pourquoi ces personnes devraient être considérées comme des terroristes. Au-delà de la question de la lutte contre le trafic de drogue, Trump et son entourage ont également laissé entendre qu’ils cherchent à renverser le gouvernement de Nicolás Maduro au Venezuela.

Ancien analyste politico-militaire et ancien conseiller principal au département de la défense, je peine à discerner dans l’action de l’administration Trump une stratégie ou un objectif cohérent.

La lutte contre le trafic de drogue, une justification discutable

Les bateaux qui ont été interceptés provenaient tous du Venezuela ou avaient des liens avec ce pays, et tous ont été interceptés dans la mer des Caraïbes et dans le Pacifique au nord de la Colombie, ce qui rend cette opération particulièrement déroutante.

Le Venezuela n’est pas un grand producteur de fentanyl ou de cocaïne. Les principales routes du trafic de cocaïne se trouvent dans l’océan Pacifique, et non dans les Caraïbes.

En règle générale, c’est dans les eaux internationales que les garde-côtes états-uniens interceptent les navires soupçonnés de transporter de la drogue. En 2025, la garde côtière a intercepté une quantité record de drogues et de précurseurs chimiques dans les Caraïbes. Il est à noter que la quantité de précurseurs chimiques de la méthamphétamine interceptée dépasse de loin celle du fentanyl.

Après l’interception, les garde-côtes sont censés engager une procédure conforme aux contraintes légales, en interpellant l’équipage avant de le remettre à une agence états-unienne chargée de l’application de la loi.

Mais les frappes de Trump ont tué sans sommation la plupart des personnes se trouvant à bord des bateaux et ont vraisemblablement détruit toutes les drogues illicites présumées. De nombreux observateurs et experts juridiques estiment que ces meurtres équivalaient à des assassinats extrajudiciaires.

Le Venezuela dans le viseur de Donald Trump

Trump est obsédé depuis un certain temps par le gang vénézuélien Tren de Aragua, ce qui renforce l’intérêt que son administration porte au Venezuela.

En janvier, Washington a désigné Tren de Aragua comme organisation terroriste, au même titre que plusieurs autres cartels de la drogue. Mais le communiqué de la Maison Blanche annonçant cette désignation ne mentionnait aucun comportement ou activité constitutifs de terrorisme. En effet, la législation des États-Unis définit le terrorisme comme un acte de violence à motivation politique, visant généralement la population civile, dans le but de provoquer un changement politique.

La désignation d’un groupe, quel qu’il soit, comme « organisation terroriste étrangère » présente l’avantage de permettre au gouvernement de prendre des mesures telles que la saisie des avoirs et l’imposition de restrictions de voyage à l’encontre des personnes qui y sont associées.

Il reste qu’accoler cette qualification à un gang criminel dénué d’idéologie et d’objectifs politiques clairs donne une image erronée de Tren de Aragua, et invite à s’interroger sur les motivations de la Maison Blanche.

Et puis, il y a eu l’étrange incident de l’opération secrète qui ne fut pas si secrète que ça.

Début octobre, le New York Times a rapporté que Trump avait donné son aval à des opérations secrètes au Venezuela et autorisé la CIA à mener des « frappes meurtrières » à l’intérieur du pays.

Étonnamment, Trump a confirmé qu’il avait effectivement donné son feu vert à des opérations secrètes. Or, la caractéristique principale d’une opération secrète est normalement que le rôle du gouvernement qui l’ordonne demeure caché.

L’obsession de Trump pour le Venezuela remonte à son premier mandat, lorsqu’il avait déjà le régime de Maduro dans le collimateur. En mars 2020, son administration a accusé Maduro d’être à la tête du Cartel de los Soles – le cartel des soleils – un réseau criminel informel lié à de hauts responsables militaires vénézuéliens soupçonnés d’avoir organisé un trafic de drogue vers les États-Unis. Et en 2025, la Maison Blanche a affirmé que Maduro contrôlait Tren de Aragua.

Des observateurs indépendants affirment que le leader de l’opposition Edmundo González Urrutia a facilement remporté l’élection présidentielle de 2024. La commission électorale, contrôlée par le gouvernement, a toutefois déclaré Maduro vainqueur. Si la Maison Blanche entend favoriser un changement de régime au Venezuela, comme l’ont suggéré certains responsables anonymes, les récents propos de Trump ont sans doute incité Maduro à se préparer à une telle éventualité.

Aspects juridiques

Si l’objectif de l’administration est d’interdire les drogues dangereuses comme la cocaïne, la Colombie est une source beaucoup plus importante. Le Venezuela joue principalement un rôle de canal de transit mineur plutôt que celui de producteur.

En ce qui concerne l’atténuation des effets des drogues et des stupéfiants aux États-Unis, de nombreuses études menées au cours des dernières décennies ont montré que les mesures prises pour réduire la demande à l’intérieur du pays plutôt qu’à s’en prendre à l’offre sont plus efficaces en la matière.

En l’absence d’informations publiques suggérant l’existence d’une stratégie ou d’un objectif global, les problèmes juridiques liés aux frappes maritimes deviennent évidents.

Le secrétaire d’État Marco Rubio a déclaré que tout cela relevait d’« opérations de lutte contre le trafic de drogue ». Mais il est allé plus loin en affirmant qu’au lieu d’intercepter les bateaux, ceux-ci seraient détruits.

La méthode consistant à intercepter et détruire les bateaux et à tuer les personnes à bord pose de nombreux problèmes juridiques, notamment en ce qui concerne l’exécution de missions de maintien de l’ordre par les forces armées des États-Unis. Cela est interdit par la loi Posse Comitatus Act, qui interdit clairement aux forces armées fédérales d’exercer des activités de maintien de l’ordre.

En ce qui concerne les mesures visant le Venezuela, Trump a affirmé qu’il ne demanderait pas au Congrès de déclarer la guerre, mais qu’il l’informerait de toute opération terrestre.

Le War Powers Act (loi sur les pouvoirs de guerre, adoptée en 1973) qui oblige le président à informer le Congrès avant toute opération militaire et à lui rendre compte après coup, devrait s’appliquer à cette situation. Mais depuis son adoption, presque tous les présidents l’ont ignorée à un moment ou à un autre.

Bien que certains républicains au Congrès se soient opposés aux actions militaires menées jusqu’à présent, le Sénat a rejeté début octobre une résolution qui aurait empêché de nouvelles frappes dans les Caraïbes.

L’administration Trump continue de présenter ses activités dans les eaux internationales comme une opération militaire et les passeurs comme des combattants ennemis. La plupart des spécialistes du droit rejettent cette position et qualifient ces frappes d’exécutions extrajudiciaires.

En réponse à une réaction désinvolte du vice-président J. D. Vance au sujet de ces opérations, le sénateur républicain Rand Paul a écrit sur X : « S’est-il déjà demandé ce qui se passerait si les accusés étaient immédiatement exécutés sans procès ni représentation ? Quelle pensée méprisable et irréfléchie que de glorifier le fait de tuer quelqu’un sans procès. »

Sur les opérations liées au Venezuela, les déclarations éparses de Trump et de ses conseillers, tels que Marco Rubio et le secrétaire à la défense Pete Hegseth, laissent en suspens de nombreuses questions : à ce stade, rien ne justifie que les bateaux soient détruits et leurs occupants tués plutôt qu’interceptés et arrêtés.

Jeffrey Fields a reçu des financements de la Carnegie Corporation de New York.

02.11.2025 à 08:56

Du car scolaire aux rues piétonnes, repenser le chemin de l’école

Texte intégral (1932 mots)

Selon leur lieu d’habitation, les enfants et les adolescents peuvent rejoindre en quelques minutes à pied leur établissement scolaire ou passer une dizaine d’heures par semaine dans les transports. Penser ces trajets n’est pas seulement une question de logistique et d’écologie, mais aussi d’égalité.

Chaque jour, près de 13 millions d’élèves en France effectuent un trajet plus ou moins long entre leur domicile et leur établissement scolaire. Qu’il dure quelques minutes à pied ou plus d’une heure en car, ce temps invisible structure les journées, pèse sur le sommeil et influence la réussite éducative.

Longtemps négligée, cette mobilité quotidienne fait aujourd’hui l’objet d’une attention nouvelle. En septembre 2025, l’Agence de la transition écologique (Ademe) a publié la première étude nationale à grande échelle sur la mobilité des enfants et adolescents intégrant les chemins de l’école : le transport scolaire est désormais un enjeu de santé publique, d’égalité et d’écologie.

Cars scolaires et inégalités territoriales

Le transport scolaire a une histoire. C’est une réalité depuis les années 1960, quand les premiers services départementaux se sont organisés pour desservir les collèges et lycées éloignés. En 1963, on comptait environ 4 000 circuits de car scolaire ; dix ans plus tard, ils étaient déjà plus de 23 000, bien au-delà de la simple croissance démographique. Ce développement répondait à une exigence d’égalité d’accès à l’enseignement dans les territoires ruraux.

Aujourd’hui, la compétence relève des Régions depuis la réforme de 2017. Elles organisent le transport de plus de 2 millions d’élèves en zones non urbaines, auxquels s’ajoutent environ 2 millions d’élèves transportés par les réseaux urbains (bus, tram, métro).

Au total, près d’un tiers des jeunes scolarisés utilisent chaque jour un mode de transport collectif pour rejoindre leur établissement. La pénurie actuelle de conducteurs de bus scolaires fragilise l’égalité d’accès à l’école, surtout dans les zones rurales dépendantes de ce mode de transport. Elle révèle une fracture territoriale croissante : quand certains élèves bénéficient de transports réguliers, d’autres voient leurs trajets rallongés ou compromis.

Quels moyens de transport pour aller à l’école ?

L’étude de 2025 de l’Ademe confirme la place centrale de la voiture dans les trajets domicile-école : un tiers des enfants l’utilisent chaque jour, et cette proportion grimpe à 54 % dans les DROM.

Les chiffres sont proches de ceux déjà relevés dans une étude de 2020 : la marche représente de son côté 25 % des déplacements, devant les transports collectifs urbains (19 %), le car scolaire (18 %) et le vélo (2 %). Si la marche reste dominante sur les trajets courts, son usage recule avec l’âge des élèves.

Toutefois, ces moyennes nationales masquent de fortes dynamiques locales : dans certaines villes, l’usage du vélo progresse de manière significative, porté par la création de pistes cyclables sécurisées. Ensuite, de multiples initiatives émergent pour favoriser les mobilités actives entre le domicile et l’école. Objet de plusieurs études, le pédibus, trajets encadrés à pied, organisés par des parents d’élèves et des bénévoles ou par les collectivités locales, demande une organisation et une réglementation, mais donnerait de réels résultats dans le domaine de la santé des élèves.

À lire aussi : Lutter contre la sédentarité des enfants : quel bilan pour les bus pédestres ?

De son côté, le vélobus, groupes d’enfants à vélo accompagnés par des adultes, connaît un réel succès, tout comme encore l’hippobus, calèche tirée par des chevaux expérimentée dans certaines communes. Ces dispositifs traduisent une volonté croissante des collectivités locales mais aussi des parents de repenser le trajet scolaire.

La géographie des trajets scolaires révèle de fortes disparités. Dans certains départements ruraux, un collégien peut passer jusqu’à deux heures par jour dans les transports, contre quelques minutes pour un élève de centre-ville.

À ces inégalités territoriales s’ajoutent des inégalités sociales : le coût des abonnements de transport peut peser lourdement sur les familles modestes, malgré les aides régionales ou départementales. Certaines collectivités pratiquent la gratuité, d’autres imposent des tarifs variables selon les revenus, ce qui nourrit un sentiment d’injustice.

L’étude de l’Ademe met également en lumière un recul de l’autonomie : l’âge du premier déplacement seul est aujourd’hui de 11,6 ans, contre 10,6 ans pour leurs parents. Les craintes parentales liées à la sécurité expliquent en partie ce recul, avec une différence marquée selon le genre. Les filles sont jugées plus vulnérables : 40 % des parents estiment qu’elles sont davantage exposées aux agressions, ce qui retarde leur autonomie.

Le poids du temps de trajet

Si le transport scolaire garantit l’accès à l’éducation, il pèse aussi sur le quotidien. Dans certains territoires, ce temps peut représenter jusqu’à dix heures hebdomadaires passées dans un car, réduisant le temps disponible pour les devoirs, pour les loisirs ou pour le repos.

Un élève qui passe plus d’une heure par jour dans les transports dort en moyenne une demi-heure de moins que ses camarades proches de l’école. Une enquête menée sur des lycéens a montré cette corrélation. Le transport scolaire n’est donc pas neutre : il conditionne directement la réussite éducative et le bien-être.

Une étude sur des adolescents montre que les longs trajets compromettent non seulement le sommeil, mais aussi les capacités cognitives, l’équilibre mental et les notes scolaires.

En Suisse, plusieurs travaux scientifiques ont déjà exploré la question du chemin de l'école comme espace d'apprentissage et d'accès à l'autonomie. Ces recherches ont montré que ce trajet quotidien constitue un tiers-lieu éducatif, au sein duquel les enfants développent des compétences sociales, cognitives et spatiales à travers l'expérience directe de leur environnement.

Les « rues scolaires » : des laboratoires d’innovation

Inspirées de la Grande-Bretagne et de la Belgique, les « rues scolaires » se développent en France depuis 2019. Le principe est simple : fermer temporairement à la circulation automobile la rue située devant une école aux heures d’entrée et de sortie scolaires. Les bénéfices observés sont nombreux : baisse mesurable de la pollution de l’air, réduction du bruit, amélioration du sentiment de sécurité et essor des mobilités actives.

À Paris, plus de 300 rues apaisées existent à cette rentrée 2025, couvrant près de la moitié des écoles primaires. Le mouvement s’étend désormais aux métropoles, mais aussi aux villes moyennes et aux villages, qui y voient un outil concret pour sécuriser et transformer les trajets domicile-école, mais aussi réduire leur pollution atmosphérique. Ces dispositifs contribuent également à renforcer l’autonomie des enfants, en leur permettant de se déplacer seuls ou entre pairs dans un environnement plus serein et moins anxiogène.

Les rues scolaires permettent de tester de nouvelles façons d’organiser l’espace public, tout en favorisant une appropriation collective de la rue par les enfants et les familles. Elles ne constituent pas seulement un aménagement technique, mais aussi une réflexion sociale et politique sur la place que l’on souhaite donner aux enfants dans la ville.

Transformer le trajet scolaire en moment éducatif

Ces expérimentations invitent à changer de regard sur le transport scolaire qui n’est pas un temps perdu, mais un espace d’apprentissage. Marcher ou pédaler vers l’école contribue à la santé physique et à l’autonomie. L’aménagement d’environnements sécurisés transforme le chemin de l’école en moment de socialisation entre parents, adultes et enfants. Dans certaines écoles, on l’intègre à des projets pédagogiques autour de la mobilité durable ou à des apprentissages sur l’espace local.

Le transport scolaire est donc bien plus qu’un dispositif technique : il structure le quotidien de millions d’élèves, il révèle les fractures territoriales et il influence directement la réussite éducative. Longtemps invisible, ce temps mérite d’être reconnu et repensé. Car l’expérience éducative ne se limite pas aux murs de la classe, elle commence dès le trajet et se prolonge dans la vie quotidienne des enfants.

Sylvain Wagnon n'a pas participé à l'étude de l'Ademe citée dans cet article.