06.01.2026 à 15:01

Apprendre les maths autrement : les pistes de la recherche

Texte intégral (1634 mots)

Si les mathématiques sont unanimement considérées comme décisives dans notre société, elles suscitent nombre de craintes chez les élèves. Les rendre plus accessibles suppose donc de changer leur enseignement. Mais comment ? Le succès de situations « adidactiques » offre quelques pistes à la recherche. Explications.

Parus en décembre 2025, les résultats de la grande consultation nationale sur la place des mathématiques lancée par le CNRS montrent que beaucoup de Français se sentent peu à l’aise avec les mathématiques même s’ils reconnaissent l’importance de cette discipline pour la société. À la suite de cette consultation et des Assises des mathématiques de 2022, le CRNS a défini des orientations prioritaires, dont l’amélioration de l’inclusion. Mais comment rendre les mathématiques plus accessibles à tous ?

Les participants à la consultation de 2025 suggèrent notamment de « généraliser des méthodes d’enseignement variées, concrètes, ludiques et encourageantes, qui valorisent notamment le droit à l’erreur, tout au long de la scolarité ».

Dans ce sens, depuis plusieurs années, nous expérimentons dans des classes ordinaires (avec l’hétérogénéité des profils d’élèves qui les caractérisent !) des séquences de mathématiques inclusives. En quoi se distinguent-elles des modes d’enseignement classiques ? Et que nous apprennent leurs résultats ?

Mettre l’élève en situation de recherche

Ces séquences de maths inclusives s’appuient sur des situations à dimension adidactique, c’est-à-dire des situations qui intègrent des rétroactions de sorte que l’élève n’ait pas besoin que l’enseignant lui apporte des connaissances. C’est en interagissant avec la situation et en s’adaptant aux contraintes de celle-ci que l’élève construit de nouvelles connaissances. Il ne le fait pas en essayant de deviner les intentions didactiques de l’enseignant (c’est-à-dire en essayant de deviner ce que l’enseignant veut lui enseigner), d’où l’appellation « adidactique ».

Comme le dit le spécialiste de l’enseignement des maths Guy Brousseau, à l’origine de ce concept dans les années 1970-1980 :

« L’élève sait bien que le problème a été choisi pour lui faire acquérir une connaissance nouvelle, mais il doit savoir aussi que cette connaissance est entièrement justifiée par la logique interne de la situation et qu’il peut la construire sans faire appel à des raisons didactiques. »

Ces situations ont un potentiel identifié depuis longtemps et mis à l’épreuve dans les classes à grande échelle depuis 40 ans (surtout du premier degré, notamment dans l’école associée au Centre d’observation et de recherches sur l’enseignement). Ces travaux ont également donné lieu à des ressources pour les enseignants, par exemple la collection Ermel.

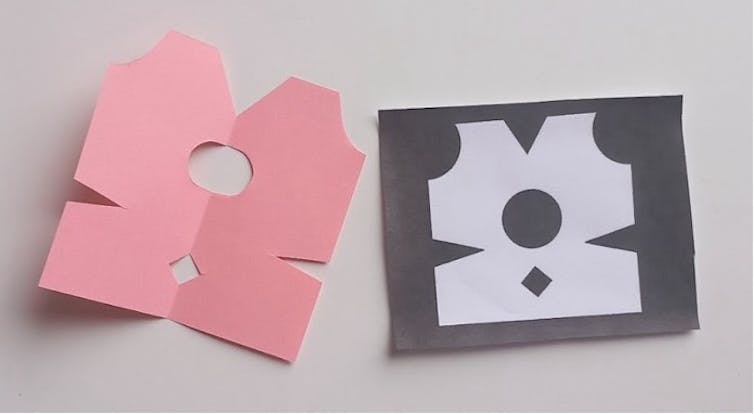

Dans le cadre de nos recherches, nous avons, par exemple, conçu et testé dans plusieurs écoles (REP+, milieu rural, milieu urbain…) une séquence en CM1-CM2 qui s’appuie sur la situation des napperons de Marie-Lise Peltier. Les élèves y ont à disposition une feuille de papier carrée, ils doivent reproduire un modèle de napperon en pliant et en découpant leur feuille. C’est la notion de symétrie axiale qui permet de découper un napperon conforme au modèle, et l’élève peut s’autovalider en comparant sa production au modèle donné.

Mettre en œuvre une situation à dimension adidactique peut s’avérer complexe, car le rôle de l’enseignant diffère de ce dont il a l’habitude ; ici, il n’apporte pas directement les connaissances même s’il peut aider les élèves à résoudre la tâche.

De plus, les élèves peuvent élaborer des stratégies très diverses, ce qui peut les déstabiliser. Cependant, cette diversité constitue également une richesse du point de vue de l’inclusion, car chaque élève peut s’investir à la hauteur de ses moyens. Par ailleurs, ces situations permettent de stimuler l’engagement des élèves et les mettent dans une véritable activité de recherche, ce qui constitue le cœur des mathématiques.

Donner du sens aux notions mathématiques

À l’heure actuelle, ce type de situations est peu mis en œuvre, en particulier auprès des élèves en difficulté, car les enseignants ont plutôt tendance à penser qu’il faut découper les problèmes complexes en tâches les plus simples possibles pour s’assurer de la réussite des élèves. Cependant, la réalisation juxtaposée de tâches simples et isolées ne permet pas, souvent, de donner du sens aux notions mathématiques en jeu ni de motiver les élèves.

Dans l’exemple autour des napperons, nous avons constaté qu’en s’appuyant sur les rétroactions, mais aussi parfois sur leurs pairs et sur les conseils de l’enseignant, la majorité des élèves de CM1-CM2 que nous avons observés réussit à produire un napperon conforme au modèle, alors même que, parmi ces élèves, plusieurs avaient été signalés comme étant « en difficulté ».

Même les élèves n’étant pas arrivés à produire un napperon conforme dans le temps imparti se sont fortement engagés, comme en témoigne le nombre important de réalisations. Nous pouvons faire l’hypothèse que cette situation pourra constituer une situation de référence pour eux quand ils aborderont de nouveau la notion de symétrie axiale.

À lire aussi : Six façons de faire aimer les maths à votre enfant

Les aspects positifs et les défis que nous avons pu identifier dans notre recherche corroborent les résultats obtenus par d’autres chercheurs et chercheuses qui ont étudié la mise en œuvre de situations à dimension adidactique pour travailler diverses notions mathématiques, à différents niveaux scolaires, auprès de publics variés, notamment auprès d’élèves présentant une déficience intellectuelle ou un trouble dys, en France et au Québec.

Ainsi, même si ce concept n’est pas nouveau, l’appui sur les situations à dimension adidactique nous semble toujours une piste intéressante et actuelle pour penser l’enseignement des mathématiques pour tous. Cependant, il est nécessaire de donner aux enseignants les moyens de les mettre en œuvre de manière satisfaisante, par exemple en allégeant le nombre d’élèves par classe et en les accompagnant en formation initiale et continue.

Florence Peteers est porteuse de la Chaire Junior SHS RIEMa financée par la région Île-de-France et a reçu des financements du PIA3 100% IDT (inclusion, un défi, un territoire) porté par l’Université de Picardie Jules Verne.

Elann Lesnes a reçu reçu des financements du PIA3 100% IDT (inclusion, un défi, un territoire) porté par l’Université de Picardie Jules Verne.

06.01.2026 à 11:59

Pourquoi l’obésité est, avant tout, une maladie du cerveau

Texte intégral (1788 mots)

L’obésité n’est pas due à un manque de volonté. Il ne s’agit pas non plus d’un problème individuel. C’est une maladie complexe profondément enracinée dans un cerveau adapté pour survivre à la pénurie.

L’obésité débute dans le cerveau, et nous savons aujourd’hui que son développement tout comme son traitement ne sont pas les mêmes chez les hommes et les femmes. Cette pandémie silencieuse, qui progresse parallèlement au diabète de type 2 – l’une de ses principales complications – touche déjà plus d’un milliard de personnes dans le monde.

Alors que notre environnement devient de plus en plus obésogène, le cerveau continue de fonctionner selon des règles ancestrales qui rendent difficile le maintien de la perte de poids, même avec des médicaments aussi révolutionnaires que le sémaglutide (Ozempic). Ce changement de perspective transforme les traitements actuels et ouvre la voie à de nouvelles thérapies ciblant directement le cerveau.

Un cerveau ancestral dans un environnement moderne

L’obésité et le surpoids sont habituellement décrits comme un excès de graisse ou un problème métabolique. Mais leur origine profonde réside dans le système nerveux central, en particulier dans l’hypothalamus, la région qui agit comme un « thermostat énergétique ». Pendant 95 % de notre histoire évolutive, nous avons vécu dans la pénurie : marcher, chasser et cueillir étaient indispensables, et le cerveau a développé des mécanismes très efficaces pour défendre la masse graisseuse, car la perdre pouvait signifier ne pas survivre.

Ce « cerveau ancestral » fonctionne aujourd’hui dans un environnement totalement opposé : aliments hypercaloriques disponibles 24 heures sur 24, sédentarité, stress chronique, troubles du sommeil et régimes alimentaires ultratransformés.

À lire aussi : Aliments ultratransformés : quels effets sur notre santé et comment réduire notre exposition ?

Il en résulte un déséquilibre entre notre biologie et notre mode de vie, qui est amplifié chez les personnes qui présentent des prédispositions génétiques. À cela s’ajoute un élément que la recherche commence à explorer clairement : le système qui régule le poids ne fonctionne pas de la même manière chez les hommes et chez les femmes.

L’hypothalamus : là où commence l’obésité

L’hypothalamus intègre des signaux hormonaux (comme la leptine ou l’insuline), métaboliques et sensoriels afin d’équilibrer l’énergie ingérée et celle qui est dépensée. Quand nous perdons du poids, le cerveau interprète la situation comme une menace et il active de puissants mécanismes de défense : il augmente l’appétit, réduit la dépense énergétique et renforce une « mémoire métabolique ou obésogène » qui pousse à reprendre le poids perdu.

C’est pourquoi, même si l’alimentation et l’exercice physique sont essentiels à la santé et doivent toujours constituer la première prise en charge, ils ne suffisent pas chez de nombreuses personnes pour inverser l’obésité lorsque les circuits cérébraux sont déjà altérés. Ce point n’invalide pas les bienfaits d’un mode de vie sain : il reconnaît simplement que, dans certains cas, le cerveau a besoin d’un soutien pharmacologique pour sortir de la boucle obésogène.

Quand l’hypothalamus s’enflamme (à cause du stress, d’un régime hypercalorique, d’un manque de sommeil, de troubles hormonaux ou d’une prédisposition génétique), l’activité des neurones qui régulent la faim et la satiété est perturbée. Certaines personnes parviennent à retrouver spontanément leur poids initial après avoir trop mangé ; d’autres, en revanche, présentent un « frein hypothalamique » moins efficace et prennent plus facilement du poids. La différence réside dans le cerveau.

Perspective de genre : deux cerveaux, deux réponses

Les neurones hypothalamiques AgRP (qui stimulent la faim) et POMC (qui favorisent la satiété) régulent avec précision le comportement alimentaire. Cependant, l’hypothalamus n’est pas seulement un ensemble de neurones : il comprend également la microglie et les cellules immunitaires du cerveau, dont le rôle s’est avéré déterminant. Notre groupe a décrit trois phases d’activation microgliale dans les premiers stades de la suralimentation :

Une activation précoce, rapide et réversible.

Une phase inflammatoire prolongée, qui perturbe les circuits de satiété.

Une phase finale de dérégulation, au cours de laquelle les mécanismes censés limiter la prise de poids ne fonctionnent plus.

Ces phases ne se comportent pas de la même manière chez les hommes et chez les femmes. Chez les modèles murins, les femelles présentent une réponse neuro-immune plus stable et protectrice, ce qui pourrait expliquer pourquoi elles développent l’obésité plus tardivement. Ce schéma rappelle ce que l’on observe chez les femmes préménopausées.

À lire aussi : Ménopause et prise de poids : des mesures précoces pour accompagner les changements hormonaux

Avant la ménopause, les femmes ont un risque moindre de maladies métaboliques et cardiovasculaires que les hommes, grâce à l’effet protecteur des œstrogènes. Mais cette protection diminue pendant la périménopause et la ménopause, une période encore très peu étudiée et critique pour le risque cardiométabolique.

À lire aussi : À la ménopause, savez-vous que le risque cardiovasculaire augmente ? L’activité physique peut aider

De plus, dans les modèles animaux et les cultures cellulaires, nous avons détecté des altérations très précoces (au niveau de la microglie, de signaux lipidiques comme les endocannabinoïdes et de la sensibilité neuronale à l’insuline) avant même l’apparition de changements visibles dans les tissus périphériques. Cela suggère que le déclencheur initial de l’obésité est cérébral. Il est essentiel d’intégrer cette perspective de genre pour progresser vers des traitements plus précis et plus efficaces.

Nouvelles thérapies contre l’obésité : incrétines et nanomédecine ciblant le cerveau

Le traitement de l’obésité a radicalement changé depuis 2021 avec les agonistes du récepteur GLP-1. Le semaglutide et d’autres médicaments de la famille des incrétines, initialement développés pour le diabète de type 2, ont démontré une capacité remarquable à réduire le poids grâce à des actions à la fois périphériques et centrales. Cependant, ils présentent des limites connues : effets gastro-intestinaux, perte de masse maigre, reprise de poids après l’arrêt du traitement ou réponses variables selon le profil biologique du patient.

Des études récentes montrent également des différences selon le sexe : les femmes préménopausées ont tendance à mieux répondre à ces traitements que les hommes.

Un défi doit donc être relevé : nous avons besoin de traitements qui agissent directement sur le cerveau, avec une plus grande précision et moins d’effets systémiques. C’est là que la nanomédecine qui cible le cerveau ouvre de nouvelles perspectives. Au sein de notre groupe, nous développons des nanoplateformes (micelles polymères, nanoparticules protéiques ou formulations intranasales) capables de transporter des médicaments de manière sélective vers le cerveau. Ces technologies permettent d’encapsuler des molécules qui, si elles étaient administrées sans protection, seraient inefficaces ou toxiques, afin de les diriger vers les cellules qui contrôlent l’appétit et l’homéostasie énergétique.

Ces approches pourraient compléter ou renforcer les incrétines, réduire leurs effets secondaires, améliorer l’observance aux traitements et augmenter le nombre de patients qui y répondent. Elles constituent un moyen de traiter l’obésité depuis son origine cérébrale, grâce à des interventions plus personnalisées et durables.

Un regard neuf sur un problème ancien

L’obésité n’est pas due à un manque de volonté, malgré la stigmatisation dont elle fait l’objet au niveau social. Il ne s’agit pas non plus d’un problème individuel. L’obésité est une maladie complexe, profondément enracinée dans un cerveau adapté à la survie en période de pénurie. Pour la traiter, il faut adopter une double approche : promouvoir des modes de vie sains et, quand cela se révèle nécessaire, recourir à des thérapies qui agissent sur les circuits cérébraux régulant le poids.

Comprendre comment fonctionne – et comment échoue – l’hypothalamus sera essentiel pour freiner cette pandémie silencieuse du XXIe siècle. Et c’est là, dans le cerveau, que se livre la bataille scientifique la plus prometteuse.

Rosalia Rodriguez Rodriguez reçoit des financements du ministère des sciences, de l'innovation et des universités, de l'AGAUR-Generalitat de Catalogne (PRODUCTE, INNOVADORS) et du Centre de recherche biomédicale en réseau-obésité (CIBER-Obn).

06.01.2026 à 11:59

Et si quelques minutes de méditation de pleine conscience pouvaient aider à réduire le stress ?

Texte intégral (1901 mots)

Une revue systématique de la littérature scientifique met en évidence les effets bénéfiques de temps courts de pleine conscience sur un marqueur physiologique du stress. Cela plaide pour une intégration de ce type de méditation dans la vie quotidienne.

Nous sommes toutes et tous confrontés au stress dans notre vie de tous les jours. Il est tout à fait normal de le ressentir. Il peut se définir comme un état de tension interne causé par une situation complexe, qui excède nos ressources cognitives, sociales ou affectives. L’important n’est pas tant le stress, mais plutôt la manière dont nous y réagissons.

La recherche souligne la nécessité de s’équiper d’outils issus de la psychologie pour nous apprendre à mieux gérer les situations perçues comme menaçantes dans l’objectif de réguler le stress.

La pleine conscience : un outil de régulation du stress ?

Parmi les techniques psychologiques, la pleine conscience a récemment connu un essor important. Bien que cette dernière soit considérée comme un concept « à la mode », elle dispose d’une longue histoire, qui aurait débuté il y a plus de 2 500 ans à travers la pensée bouddhiste. Cette pleine conscience, également connue sous le nom de mindfulness, est une technique de méditation attentionnelle simple qui consiste à porter délibérément son attention sur ce qui se passe ici et maintenant, sans jugement. Autrement dit, c’est être attentif au moment présent, sans se laisser contaminer par ses pensées !

La pleine conscience a pris un essor scientifique sous l’impulsion du professeur Jon Kabat-Zinn dans les années 1980. Le premier programme de pleine conscience ayant vu le jour est le Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), qui signifie « programme de réduction du stress par la pleine conscience ». Depuis le début des années 1980, d’autres programmes de pleine conscience ont émergé. Ces derniers se sont adaptés aux caractéristiques de différents publics (personnes souffrant d’épisodes dépressifs, sportifs, etc.…).

Aujourd’hui, les bienfaits de ces programmes sur la réduction du stress sont bien établis. Cependant, un des freins à la pratique de la pleine conscience réside dans la durée et dans l’engagement requis. Par exemple, le MBSR nécessite un engagement sur huit semaines, comportant une pratique quotidienne individuelle de 45 minutes et une pratique hebdomadaire en groupe de 2,5 heures.

Bien qu’efficace pour réguler les intensités de stress, la durée de ces programmes ne semble pas s’adapter à nos rythmes de vie actuels. Compte tenu de leur dimension chronophage, certains chercheurs ont proposé des temps plus courts de pleine conscience.

Quelle efficacité des temps brefs de pleine conscience contre le stress

Un programme bref de pleine conscience se réalise sur quatre semaines et engendre une pratique inférieure à 1,6 heure (100 minutes, soit une heure et quarante minutes) par semaine. La durée de la séance ne doit pas excéder 30 minutes. Bref, nous sommes bien loin des temps proposés par les programmes plus classiques comme le MBSR… Si ces temps courts s’accordent davantage à nos contraintes temporelles, leurs bénéfices sur le stress restent mal connus.

Notre interrogation a donc été la suivante : est-ce que les temps brefs de pleine conscience pourraient réduire notre stress ?

Pour répondre à cette question, nous avons effectué une revue systématique de la littérature évaluant les effets des temps brefs de pleine conscience sur un marqueur physiologique du stress : la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC). La VFC reflète l’activité du système nerveux autonome jouant un rôle crucial dans le maintien de notre équilibre.

Ce système nerveux autonome se divise en deux branches : le système nerveux sympathique (qui prédomine lors des situations stressantes) et le système nerveux parasympathique (qui prédomine lors des situations de repos). Une faible VFC est représentative d’une moindre capacité à gérer les situations stressantes, alors qu’une VFC plus élevée reflète une meilleure capacité à réguler les situations stressantes.

Les résultats de notre étude mettent en évidence que les temps courts de pleine conscience augmentent la VFC. Autrement dit, ces moments de pleine conscience parviennent à réduire notre niveau de stress.

À la vue de ces résultats, nous recommandons donc d’intégrer de brefs temps de pleine conscience dans notre quotidien pour minimiser les effets du stress et éviter que ce dernier consomme toutes nos ressources.

Un exemple pour débuter : la prise de conscience du souffle

Il existe de nombreuses manières d’introduire la pleine conscience dans notre quotidien. On distingue généralement deux types de pratiques : formelles et informelles.

Les pratiques formelles sont les plus connues. Elles consistent à s’arrêter et à se poser pour pratiquer un exercice de pleine conscience.

Par exemple, la prise de conscience du souffle est considérée comme l’exercice de référence pour s’initier à cette pratique. Il consiste à s’asseoir sur un coussin ou sur une chaise de manière digne et droite. Une fois la position correctement maintenue, il suffit de diriger intentionnellement son attention sur le souffle. L’objectif n’est pas ici de contrôler sa respiration, mais plutôt de l’observer sans chercher à la modifier.

Cet exercice peut paraître facile, mais généralement l’esprit a tendance à s’éloigner de l’exercice. C’est ce que l’on appelle le vagabondage de l’esprit. Cette errance est tout à fait normale. Elle fait partie de la nature même de l’exercice. Lorsque vous vous rendrez compte que votre esprit s’égare, la pratique de la pleine conscience vous invitera à ramener votre attention avec douceur et bienveillance vers le souffle et les sensations qui lui sont associées.Lorsque vous débuterez cet exercice, il est fort probable que vous rencontriez des difficultés à maintenir votre attention sur la respiration. Encore une fois, cela est ordinaire. À force de répéter cet exercice, vous éduquerez votre esprit à (r) amener son attention vers la respiration.

La prise de conscience du souffle n’est qu’un exemple, il existe de nombreuses autres formes de pratiques formelles (par exemple, le scan corporel qui consiste à observer les différentes sensations présentes dans notre corps).

Vous trouverez sur Internet de nombreuses vidéos et/ou audios faites par des professionnel·les qui vous permettront de pratiquer.

Un exemple d’exercice momentané (5 minutes) de prise de conscience du souffle, vous est proposé en cliquant ici ou sur le QR code ci-joint.

À noter le fait que certaines personnes ne sont pas « réceptives » à la pleine conscience. Lorsqu’ils débutent cette pratique, certains sujets peuvent également ressentir une légère angoisse quant aux faits de se poser et de centrer son attention sur sa respiration. Et dans le cadre de graves problèmes de santé mentale (dépression, anxiété…), la pleine conscience ne remplace pas une prise en charge par un professionnel de santé.

Pratiquer seul·e (ou pas), de manière formelle (ou non)

Pour débuter la pratique, on peut se faire accompagner – par une ou un médecin, psychologue, psychothérapeute, chercheur ou chercheuse, préparateur ou préparatrice mentale, etc. – mais qui doit avoir été formé à la pleine conscience dans le cadre d’un diplôme universitaire (DU), d’une formation courte qualifiante par exemple. Mais ce n’est pas une obligation. Étant donné que cette pratique s’avère très simple à mettre en œuvre, tout le monde peut l’intégrer de manière brève dans son quotidien. Des livres écrits par des professionnel·les peuvent également aider.

La pleine conscience peut aussi s’intégrer de manière informelle dans notre quotidien. En effet, il est possible de marcher, de courir ou encore de manger en pleine conscience… Dans ce type d’exercices, l’objectif est d’être pleinement attentif à ce que l’on est en train de faire. Par exemple, vous pouvez essayer une fois par semaine de manger sans écrans, en étant pleinement attentif aux sensations gustatives, olfactives ou visuelles de ce que vous mangez.

Que la pratique soit réalisée de manière formelle ou informelle, nous vous conseillons de débuter par des temps de trois à cinq minutes avant d’augmenter progressivement si vous le souhaitez !

Essayez, et vous verrez. Bonne pratique !

Cette revue systématique, et donc cet article de vulgarisation, s’intègre dans la thèse CIFRE 0331 co-financée par l’Institut des Rencontres de la FOrme (IRFO) et l’Association Nationale de la Recherche et de la Technologie (ANRT).

Annie Carton est membre du Racing Club Arras Athlétisme en tant qu'entraîneur, et vice-présidente de l'Office des Sports d'Arras en charge de la santé et du bien-être.

Jérémy Coquart a été le directeur d’Alexis Barbry, le doctorant financé.