05.02.2026 à 16:33

Comment la corruption s’est installée en Espagne

Texte intégral (1474 mots)

Le socialiste Pedro Sanchez est arrivé au pouvoir en 2018 dans la foulée d’un scandale de corruption qui avait mis à mal le gouvernement de droite en place jusque-là. Mais au cours des années suivantes, des affaires tout aussi graves ont éclaboussé son entourage le plus proche. Les théories de la criminologie permettent de mieux comprendre le phénomène par lequel la corruption se propage au sein d’une société et, particulièrement, de ses élites politiques.

Depuis plusieurs mois, une gigantesque affaire de corruption secoue l’Espagne au plus haut niveau de l’État. Le premier touché par ce scandale est le premier ministre Pedro Sanchez, élu justement à l’origine pour lutter contre la fraude.

Pour un moraliste, le spectacle ibérique a toutes les apparences d’un vaste roman d’hypocrisie, si minutieusement façonné, si délicatement brodé, qu’on pourrait croire qu’il répond à quelque obscure vocation artistique et vicieuse de l’âme humaine. Mais l’œil du chercheur en criminologie y voit matière à illustrer de nombreuses théories.

La pandémie de Covid-19, contexte favorable à la corruption

Les affaires criminelles trouvent souvent leur origine dans un contexte propice.

Pedro Sanchez fut porté au pouvoir en 2018, à 46 ans, sur les décombres du scandale Gürtel qui avait causé la chute du gouvernement du Parti populaire (PP, droite) conduit par Mariano Rajoy.

Sanchez était alors, aux yeux d’un peuple désolé, semblable à un jeune héros de roman, sauveur d’une Espagne lasse des scandales, baigné d’une lumière moderne, incarnant la promesse d’une transparence immaculée et joyeuse. Il entérina son statut en remportant les élections législatives anticipées d’avril puis de novembre 2019, avant de perdre de peu celles de 2023, demeurant toutefois au pouvoir grâce à des alliances politiques. Quelques années plus tard, le voici prisonnier des mêmes ombres qu’il avait autrefois prétendu combattre.

Le drame de la pandémie de Covid-19 fut un terreau fertile à l’expansion de la corruption. La pandémie, avec son cortège d’angoisse, d’incertitudes et de décisions précipitées, fit exploser les systèmes de contrôle, dernier rempart face à la tentation humaine. Sous le prétexte de l’urgence absolue, les règles furent oubliées, les appels d’offres suspendus, les vérifications enterrées. Un contexte délétère qui fut propice à la montée en puissance du parti d’extrême droite Vox.

Dans cette atmosphère de fin du monde, un homme providentiel, Koldo Garcia, conseiller du ministre des transports de 2018 à 2021, apparut avec l’aura de l’homme de confiance du pouvoir. Grâce aussi à la proximité qui le liait au ministre des transports, José Luis Abalos, fidèle allié de Pedro Sanchez, Koldo Garcia put naviguer sans résistance dans les couloirs de l’administration espagnole apeurée, s’appropriant commandes et contrats, ses relations lui valant brevet de compétences. Les millions se déversaient pour des masques pas toujours fournis, tandis que de multiples commissions secrètes venaient rémunérer les intermédiaires sans scrupules comme Koldo Garcia.

La corruption étendit ensuite ses ramifications jusque dans le cercle le plus intime du premier ministre. Ainsi, Begoña Gomez, l’épouse du chef du gouvernement, s’est trouvée impliquée à son tour dans les ondoiements opaques de l’attribution de certains contrats publics. Un autre scandale concerna le frère du premier ministre David Sanchez, qui a bénéficié d’un poste public, exempt de toute activité réelle, mais chèrement rémunéré.

Les théories du crime, ou la science au chevet de l’âme humaine

Les criminologues, tels des botanistes examinant les évolutions d’une plante vénéneuse, peuvent décortiquer cette affaire selon trois approches.

D’une part, la théorie des activités routinières, développée en 1979 par Cohen et Felson, montre comment la pandémie – en abolissant la vigilance – a facilité l’émergence d’un pacte de corruption grâce à trois composantes : l’existence d’un « agresseur » motivé et d’une cible vulnérable, et l’absence du gardien capable de protéger cette cible. Effectivement, c’est bien un manque de surveillance qui a permis à ces affaires de corruption de prospérer.

D’autre part, la théorie de l’association différentielle, élaborée à partir de 1939 par Sutherland, explique la façon dont, dans certains cercles du parti au pouvoir, la corruption s’est transmise comme une routine mondaine : on y apprenait à considérer la déviance non comme un crime, mais comme une technique administrative souple, semblable à ces « accommodements » subtils auxquels s’adonnent des privilégiés pour sauver les apparences tout en gardant leurs privilèges.

Enfin, la théorie de la neutralisation de Sykes et Matza (1957) révèle ce talent qu’ont les responsables politiques pour justifier la gravité de leurs actes. Les justifications étaient multiples pour annihiler le moindre sentiment de culpabilité : comme dans d’autres cas similaires, les coupables évoquèrent l’urgence, minimisèrent l’ampleur des irrégularités commises ou soulignèrent le respect impérieux des règles de loyauté à l’égard d’un cercle d’amis… malheureusement corrompus.

La façade éthique, ou l’art de sauver les apparences

Lorsque l’affaire de corruption éclata, doublée par un scandale à caractère sexuel, le parti du premier ministre fit montre d’une célérité étrange : il s’est empressé d’exclure de ses rangs des personnalités de premier plan comme José Luis Ábalos et Santos Cerdán, dénoncer et condamner verbalement l’horreur de la corruption.

Mais ces gestes semblaient davantage destinés à produire une impression de vertu qu’à restaurer une réelle moralité. Ce que l’on vit n’était pas un sursaut de conscience, mais l’instauration d’une façade éthique : un vernis discret, apposé pour masquer la pourriture, comme ces touches de peinture que l’on ajoute à un meuble délabré pour qu’il paraisse sous un jour présentable.

L’histoire de Pedro Sanchez et de son cercle intime est moins celle d’une chute spectaculaire que celle, plus triste et plus banale, d’une lente transformation – celle par laquelle le pouvoir, insensiblement, se mue en privilège, et la vertu proclamée pour le faire élire se transforme en opportunité déréglée. Le peuple espagnol, témoin de ce spectacle répétitif, se retrouve à un point de désolation totale, observant avec tristesse et lassitude pessimiste la répétition infinie des mêmes erreurs humaines. Tandis que la vertu se débat dans la boue que l’on avait promis d’assécher, l’Espagne contemple son hiver moral – un hiver qui semble ne devoir finir qu’au prix d’une lucidité douloureuse.

Bertrand Venard ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

04.02.2026 à 16:13

Protéger les biens culturels face aux pillages et aux trafics : ce que révèle l’exemple de la Chine

Texte intégral (2094 mots)

Civilisation millénaire à la richesse culturelle exceptionnelle, la Chine a produit d’innombrables œuvres d’art de grande valeur. Une bonne partie de ce patrimoine a été, au cours des siècles, vendue illégalement ou tout simplement pillée. Ce phénomène se poursuit à ce jour, malgré les efforts des autorités chinoises et de la communauté internationale.

« Si un objet est détruit, c’est un objet de moins. Si un État est anéanti, il peut se relever. Mais la perte de la culture est irrémédiable. »

Ce message, publié en 1933 par l’autorité centrale du Kuomintang (qui est à la tête de la République de Chine de 1928 à 1949), rappelle que, dans les périodes de crise, protéger le patrimoine ne se limite pas à la conservation matérielle : il s’agit aussi de préserver la mémoire d’une civilisation et la continuité de son histoire. À cette date, le Kuomintang prit une décision forte, qui ne fit d’ailleurs pas l’unanimité : déplacer les collections du Musée du Palais, créé en 1925 et installé dans la Cité interdite à Pékin, plus au sud, à Shanghai, afin de les protéger de l’invasion japonaise.

L’historienne Tsai-Yun Chan a qualifié, dans un article, cet épisode de « longue marche » des collections impériales constituées par 51 empereurs pendant près de neuf siècles. Cette « longue marche » souligne la fragilité du patrimoine en temps de guerre et sa vulnérabilité face aux convoitises.

Aujourd’hui, nous pouvons admirer, dans les vitrines des musées occidentaux ou dans les catalogues de ventes, des bronzes rituels, des sculptures funéraires, ou encore des vases impériaux. Ces objets chinois suscitent un intérêt à la fois scientifique, esthétique et marchand. Pourtant, derrière ces œuvres peuvent se dissimuler des trajectoires complexes, marquées par des conflits, des pillages et des circulations contraintes dans des contextes d’instabilité politique.

Depuis le XIXe siècle, une part du patrimoine chinois a quitté son territoire d’origine, alimentant collections privées et institutions publiques à travers le monde. Cette dispersion, antérieure à l’émergence du droit international du patrimoine, complique aujourd’hui les débats sur la légitimité des détentions et les politiques de protection des biens culturels.

L’exemple chinois apparaît ainsi comme un paradigme : il éclaire non seulement les enjeux du trafic illicite et les limites des mécanismes juridiques et diplomatiques, mais révèle aussi la valeur symbolique et émotionnelle que revêt le patrimoine pour une nation.

Quand des trésors chinois ont quitté la Chine : la circulation des biens culturels avant le droit international

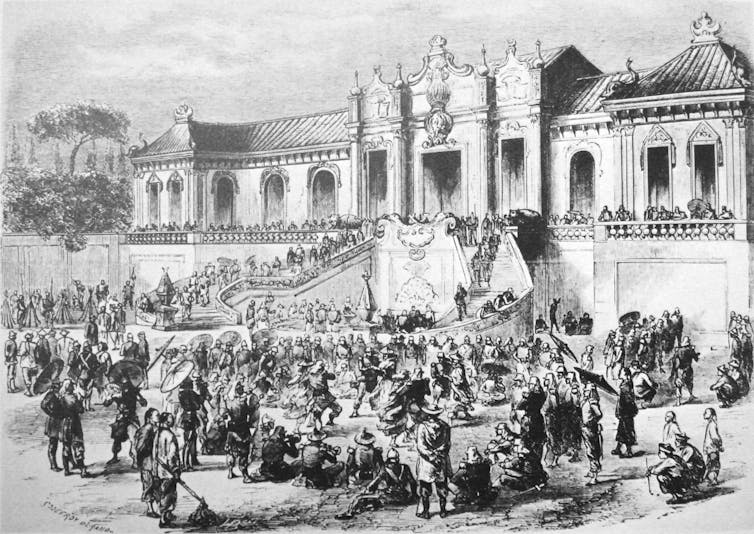

La présence aujourd’hui d’œuvres d’art chinoises dans les collections occidentales s’explique par une histoire longue, parfois marquée par des épisodes de violence. Vient à l’esprit l’événement emblématique du sac du Palais d’Été en 1860, pendant la deuxième guerre de l’opium : des milliers d’objets impériaux furent alors pillés par les troupes britanniques et françaises puis dispersés, intégrant collections privées et musées, tel le « musée chinois » de l’impératrice Eugénie au château de Fontainebleau.

Au début du XXe siècle, cette dynamique s’amplifie dans un contexte d’instabilité politique chronique en Chine. Missions archéologiques, explorations scientifiques, fouilles plus ou moins contrôlées et achats sur place contribuent à la sortie massive d’objets.

Dès 1910, au retour d’une de ses missions, le sinologue français Paul Pelliot fait don de plusieurs objets chinois anciens au musée du Louvre. Dans les années 1920 et 1930, de nombreux artefacts arrivent en Occident, contribuant à la constitution des grandes collections d’art chinois ancien. Par exemple, l’archéologue et conservateur américain Carl Withing Bishop dirige deux expéditions en Chine, une première entre 1923 et 1927 puis une deuxième entre 1929 et 1934. Au cours de ces deux expéditions, il achète de nombreux objets qui vont enrichir les collections de la Freer Gallery à Washington.

Ces circulations ne relèvent pas toujours du pillage au sens strict, mais elles s’opèrent néanmoins dans un cadre juridique quasi inexistant, bien avant l’adoption des grandes conventions internationales de protection du patrimoine. Ce vide juridique historique pèse aujourd’hui sur les débats concernant la provenance et la protection des œuvres.

Un trafic illicite toujours actif

Le trafic d’antiquités chinoises demeure une réalité contemporaine, alimentée par la demande du marché international et par la vulnérabilité persistante de nombreux sites archéologiques. En Chine, malgré un cadre législatif national renforcé, les fouilles clandestines et les pillages continuent d’affecter des zones rurales et des sites difficilement surveillés. Selon l’Unesco, 1,6 million d’objets chinois seraient aujourd’hui dispersés à travers le monde.

Le Conseil international des musées (ICOM) créé en 1946, qui a pour but de promouvoir et de protéger le patrimoine culturel et naturel, a ainsi établi en 2010 une « liste rouge » des biens culturels de la Chine susceptibles de faire l’objet de transactions illicites sur le marché international des antiquités. Cette liste vise à aider musées, marchands, collectionneurs, officiers des douanes et de police, à identifier les objets potentiellement pillés et exportés illégalement de Chine.

Le cas chinois illustre donc les limites des dispositifs actuels de contrôle face à un trafic mondialisé et structuré.

Les limites du droit international du patrimoine

La lutte contre le trafic illicite et les demandes de restitution reposent aujourd’hui en grande partie sur le droit international du patrimoine, dont la pierre angulaire est la convention de l’Unesco de 1970. Celle-ci vise à prévenir l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels. Toutefois, ce cadre juridique présente une limite majeure : son principe de non-rétroactivité. Les œuvres sorties de leur pays d’origine avant l’entrée en vigueur de la convention ne peuvent, en règle générale, être revendiquées sur cette base.

La Convention Unidroit de 1995 renforce ce dispositif en harmonisant les règles de droit privé relatives au commerce international de l’art. Elle permet notamment un traitement uniforme des demandes de restitution devant les juridictions nationales des États signataires.

La Chine a ratifié ces deux textes internationaux, ce qui s’explique sans doute par la recrudescence du trafic illicite des biens culturels sur le territoire chinois dans les années 1990. Il y a eu d’ailleurs une volonté politique de s’inspirer de ces instruments juridiques internationaux en ce qui concerne la législation chinoise sur la protection du patrimoine culturel.

Repenser la protection du patrimoine : les enseignements du cas chinois

Le cas chinois met en lumière les tensions qui traversent aujourd’hui la lutte contre le trafic illicite des œuvres d’art et les politiques de protection du patrimoine. Il révèle l’écart entre des cadres juridiques conçus pour répondre aux trafics contemporains et des collections constituées dans des contextes historiques marqués par la guerre, la domination et l’inégalité des rapports de force. Cette dissociation entre légalité et légitimité constitue l’un des principaux défis pour les acteurs du patrimoine.

Face à ces limites, la recherche de provenance, la coopération internationale et le dialogue entre historiens, archéologues, juristes et spécialistes des relations internationales apparaissent comme des leviers essentiels. Ensemble, ils permettent de mieux documenter les trajectoires des objets et de replacer la circulation de ceux-ci dans des contextes historiques, politiques et culturels plus larges.

Au-delà de ces outils traditionnels, la Chine adopte des pratiques visant à garantir une justice pour les sociétés d’origine des biens culturels, en s’impliquant dans la résolution internationale de conflits relatifs aux objets, en négociant le rapatriement de pièces dispersées comme les deux volumes du manuscrit de soie de Zidanku conservés au musée national des Arts asiatiques de Washington et restitués à la Chine en mai 2025, et en concluant des accords bilatéraux avec plus de vingt pays pour renforcer la lutte contre le pillage et l’exportation illégale d’objets culturels. Ces démarches, qui ne relèvent pas toutes du cadre juridique des restitutions internationales, s’inscrivent dans une dynamique plus large : la Chine formule des revendications explicites concernant certains biens culturels, les enjeux patrimoniaux participant d’une affirmation accrue de sa place sur la scène internationale.

Ces évolutions montrent que la protection du patrimoine ne relève plus seulement de la conservation matérielle ou du respect des cadres juridiques, mais implique une approche globale capable d’articuler histoire, droit, circulation des œuvres et enjeux contemporains du marché de l’art.

Elsa Valle ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

04.02.2026 à 16:13

Expiration du traité New Start : vers une reprise de la course aux armements nucléaires ?

Texte intégral (2069 mots)

**Dans un contexte international extrêmement tendu, le traité New Start, signé en 2010 entre la Russie et les États-Unis, expire ce jeudi 5 février. Les termes du traité limitent à 700 le nombre de lanceurs nucléaires stratégiques déployés et à 1 550 le nombre de têtes nucléaires déployées sur ces lanceurs. Sans nouvel – et improbable à ce stade – accord, les deux parties pourront accroître leurs arsenaux, une perspective qui constitue une source d’inquiétude majeure.

Le traité New Start, le dernier accord visant à limiter le nombre d’armes nucléaires de la Russie et des États-Unis, arrive à son terme ce 5 février 2026. Aucune négociation n’est prévue pour prolonger sa durée. Comme l’a déclaré Donald Trump dans une interview récente, « S’il expire, il expire ».

On ne saurait trop insister sur l’importance du traité New Start. Après que d’autres traités relatifs au contrôle des armes nucléaires ont été abrogés ces dernières années, ce texte était le seul accord prévoyant des dispositifs de notification et d’inspection entre les États-Unis et la Russie. À eux deux, ces pays possèdent 87 % des armes nucléaires mondiales.

La fin du traité mettra un terme définitif à la retenue nucléaire entre les deux puissances. Elle risque également d’accélérer la course mondiale aux armements nucléaires.

Qu’est-ce que New Start ?

Le traité sur les mesures visant à réduire et limiter davantage les armes stratégiques offensives, dit « New Start » ou traité de Prague, a été signé le 8 avril 2010 à Prague, par les présidents Barack Obama et Dmitri Medvedev. Il est entré en vigueur l’année suivante.

Il remplaçait un traité de 2002, le Strategic offensive reduction treaty (SORT), par lequel la Russie et les États-Unis s’étaient engagés à réduire en dix ans le nombre de leurs ogives nucléaires à une quantité comprise entre 1 700 et 2 200 têtes.

Avec New Start, signé pour une durée de dix ans, les deux pays promettaient de réduire leur nombre d’armes nucléaires à longue portée ; en outre, le texte apportait des précisions supplémentaires sur les différents types de lanceurs. Le traité limitait l’arsenal nucléaire à 700 missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) et missiles mer-sol balistiques stratégiques (SLBM), 1 550 ogives nucléaires et 800 lanceurs (déployés et non déployés). Ces objectifs ont été atteints dès le 5 février 2018.

Le texte comportait également des dispositifs efficaces d’inspection et de vérification de la conformité des actions des deux parties prenantes aux termes du traité. Il prévoyait deux échanges annuels, ainsi qu’un système continu de notifications mutuelles concernant le mouvement des forces nucléaires stratégiques, qui avaient lieu presque quotidiennement. Les deux parties acceptaient l’inspection réciproque sur site des missiles, ogives et lanceurs couverts par le traité, ce qui fournissait à chacune d’entre elles des informations précieuses sur les déploiements nucléaires de l’autre.

Enfin, l’accord établissait une commission consultative bilatérale et des procédures claires pour la résolution de questions ou de disputes.

Les limitations de l’accord

À l’époque, le traité a été critiqué pour le caractère modeste des réductions qu’il imposait et pour le champ limité des types d’armes nucléaires qu’il couvrait.

Mais sa principale faiblesse était le prix politique qu’Obama avait payé pour obtenir sa ratification par le Sénat américain.

Afin d’obtenir un soutien suffisant de la part des républicains, le président démocrate avait accepté un programme à long terme, d’un coût de plus de 2 000 milliards de dollars, portant sur le renouvellement et la modernisation de l’arsenal nucléaire américain, ainsi que des installations et des programmes de production et d’entretien des armes nucléaires.

Conséquence : avec New Start, les États-Unis s’assuraient de continuer à disposer d’un arsenal nucléaire conséquent et sans cesse modernisé. Les perspectives d’un désarmement total s’évanouissaient.

À l’approche de l’expiration du traité, qui prenait fin en 2021, la Russie avait proposé d’en prolonger la validité de cinq ans, comme le permettaient les dispositions du texte. Donald Trump, qui effectuait alors son premier mandat présidentiel, avait refusé d’y donner suite.

Après sa victoire à l’élection présidentielle de 2020, Joe Biden a finalement accepté la prolongation du traité, le 3 février 2021, soit deux jours seulement avant son échéance. Aucune nouvelle prolongation n’est toutefois prévue par le traité.

En février 2023, la Russie a suspendu l’application de certains aspects clés de l’accord, parmi lesquels l’échange de données sur les stocks et les inspections sur site. Elle ne s’est cependant pas officiellement retirée du traité et s’est engagée à continuer de respecter les limites numériques concernant les ogives, missiles et lanceurs.

Et maintenant ?

En septembre 2025, à l’approche de l’expiration du traité, Vladimir Poutine a fait savoir qu’il était prêt à continuer à respecter les limites fixées pour une année supplémentaire, à condition que les États-Unis fassent de même.

Mis à part une remarque improvisée de Donald Trump – « Cela me paraît être une bonne idée » –, aucune réponse officielle n’a été apportée par Washington à cette proposition russe.

Trump a par ailleurs compliqué la situation en exigeant que toute future négociation sur le contrôle des armes nucléaires inclue la Chine. Or Pékin a toujours refusé cette participation. Il n’existe en outre aucun précédent de négociations trilatérales sur le désarmement ou le contrôle nucléaire, qui seraient longues et complexes. Et si l’arsenal chinois est en expansion, il ne représente aujourd’hui que 12 % de celui des États-Unis et moins de 11 % de celui de la Russie.

Le traité New Start semble désormais voué à expirer sans qu’aucun accord ne soit conclu pour maintenir ses limites jusqu’à la négociation d’un traité de remplacement.

Cela signifie que la Russie et les États-Unis pourraient augmenter, en l’espace de quelques mois, le nombre de leurs ogives déployées de 60 % et 110 % respectivement. Tous deux disposent en effet de la capacité à charger davantage d’ogives sur leurs missiles et bombardiers que ce n’est actuellement le cas. Ils conservent également d’importants stocks d’ogives en réserve ou destinées au démantèlement, mais encore intactes.

S’ils prenaient de telles mesures, les deux pays pourraient pratiquement doubler leurs arsenaux nucléaires stratégiques déployés.

La fin des processus d’échange de données, de vérification et de notification entraînerait une grande incertitude et une méfiance mutuelle. Cela pourrait à son tour conduire à un renforcement supplémentaire des capacités militaires des deux pays, déjà colossales.

Un avertissement inquiétant

L’aspect le plus préoccupant de cette évolution est sans doute le fait que le désarmement nucléaire est désormais moribond.

Aucune négociation sur le désarmement ou même sur la limitation des risques nucléaires n’est actuellement en cours. Aucune n’est prévue.

A minima, après l’expiration du traité de New Start cette semaine, la Russie et les États-Unis devraient convenir de respecter ses limites jusqu’à ce qu’ils négocient de nouvelles réductions.

Et cinquante-six ans après avoir pris, dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), un engagement en faveur du désarmement, les deux puissances devraient œuvrer à la mise en place d’un accord entre l’ensemble des États dotés de l’arme nucléaire afin d’éliminer leurs arsenaux.

Mais la Russie, les États-Unis et les autres puissances nucléaires empruntent aujourd’hui la direction opposée.

Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a multiplié les actions – du bombardement de l’Iran à l’arrestation du dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro – qui témoignent de son mépris pour le droit international et les traités. Elles confirment également sa volonté d’employer tous les leviers de puissance pour affirmer la suprématie américaine.

Vladimir Poutine, de son côté, a eu recours à un IRBM, le fameux Orechnik, contre l’Ukraine, multiplié les menaces de recours à l’arme nucléaire contre Kiev et l’Occident, et opté pour une approche sans précédent et extrêmement dangereuse vis-à-vis des centrales nucléaires ukrainiennes, autour desquelles les combats ont lieu régulièrement et qui fonctionnent désormais dans un environnement très dégradé, ce qui suscite des risques immenses.

Tout cela est de mauvais augure pour le désarmement nucléaire et, au-delà, pour la réduction de l’éventualité d’une guerre nucléaire.

Tilman Ruff est est affilié à l’Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire, à la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires, à l’Association médicale pour la prévention de la guerre, à Médecins pour l’environnement Australie et à l’Association australienne pour la santé publique.