23.02.2026 à 17:18

Municipales 2026 : comprendre la gratuité des transports en graphiques

Texte intégral (2157 mots)

Dunkerque, Montpellier, Calais, Nantes… toutes ces villes ont mis en place la gratuité totale des transports en commun. Promue par certains candidats, conspuée par d’autres, cette mesure devient un élément central des campagnes électorales municipales de 2026. Mais qu’en disent les experts ? Quels sont ses effets bénéfiques et pernicieux ? Décryptage en graphique et en données.

La gratuité des transports en commun, rarement débattue aux élections municipales de 2014 et encore relativement discrète en 2020, se trouve désormais au cœur des campagnes municipales de 2026. Mobiliser une forme de gratuité semble être devenu un passage obligé des débats locaux.

À Lyon (Rhône), après avoir mis en place la gratuité pour les moins de 10 ans, le président de la Métropole Bruno Bernard (Les Écologistes) fait campagne en mobilisant la gratuité des enfants abonnés TCL. De son côté Jean-Michel Aulas (LR, Ensemble) propose une gratuité pour les personnes gagnant moins de 2 500 euros.

Des débats similaires s’ouvrent dans des villes de tailles et de contexte variés comme Angers (Maine-et-Loire), Dijon (Côte-d’Or), Marseille (Bouches-du-Rhône), Paris.

Gratuité totale des transports

Alors même que les transports en commun relèvent le plus souvent de la compétence des intercommunalités, les décisions de gratuité sont prises par une large diversité de collectivités locales, parfois au titre d’autres compétences.

La gratuité est longtemps restée cantonnée à des territoires de petites tailles, avec des transports en commun peu utilisés et de faibles recettes de billetique. À présent, elle s’invite dans des territoires pluriels. Si elle reste principalement mise en œuvre à l’échelle territoriale des villes, elle se développe au sein de communautés urbaines, comme Poher Communauté en Bretagne, ou par les syndicats de transport comme dans le Douaisis, dans le nord de la France.

Après les records de mise en place de cette mesure dans les villes d’Aubagne (100 000 habitants, Bouches-du-Rhône) en 2009, puis de Dunkerque (200 000 habitants, Nord) en 2018, Montpellier (Hérault) a fait franchir un nouveau seuil à la gratuité à partir de 2021 en instaurant la mesure pour ses habitants sur un réseau comprenant plusieurs lignes de trams. Pour sa part, depuis janvier 2026, le syndicat de transports de l’Artois, dans le Nord, est devenu le plus grand territoire français aux transports totalement gratuits avec 650 000 habitants pouvant bénéficier d’une telle mesure.

Si certains partis ont fait de la gratuité des transports un élément fréquent dans leur programme comme le Parti communiste français (PCF), ou plus récemment La France insoumise (LFI), la gratuité n’est pas réservée aux politiques de gauche. Elle est mise en œuvre aussi bien par la droite, comme à Calais (Pas-de-Calais) ou à Châteauroux (Indre), que par la gauche, comme à Morlaix (Finistère) ou Libourne (Gironde). La mesure résiste aux alternances politiques, en étant rarement remise en question.

Report modal de la marche vers les transports en commun

Depuis plusieurs années, les rapports et positions sur la gratuité des transports en commun font légion. Alors que, jusque dans les années 2010, la mesure était peu étudiée, essentiellement par les services du ministère de l’environnement, de nombreuses évaluations se sont développées. Des études ont été commandées par la Ville de Paris, par l’Île-de-France Mobilités ou encore par le syndicat de transports lyonnais (Sytral).

Dans ces études, la gratuité des transports en commun est largement évaluée selon ses effets sur la répartition modale, comprise comme le pourcentage d’utilisation des différents modes de transports. La gratuité est jugée bonne si elle permet un bon report modal, c’est-à-dire d’un mode polluant vers un mode moins polluant – de la voiture au vélo, par exemple. Les rapports concluent que la gratuité est inefficace, puisqu’elle engendrerait un report modal, essentiellement depuis la marche et le vélo vers les transports en commun. Même la Cour des comptes a récemment pointé cette inefficacité à produire un bon report modal.

À lire aussi : Gratuité des transports : comprendre un débat aux multiples enjeux

Ce constat d’inefficacité est alors largement relayé au-delà de la sphère experte, notamment par des acteurs institutionnels et des groupes d’intérêts du transport, qui s’appuient sur ces évaluations pour structurer leur opposition à la gratuité. Les groupes d’intérêts du transport, comme le GART, qui regroupe les collectivités, ou l’UTPF, qui regroupe les entreprises de transport, s’appuient sur ces constats pour s’opposer à la mesure. Les groupes d’intérêts du transport mobilisent ces expertises pour s’opposer assez unanimement à la gratuité. La FNAUT qui représente les usagers et usagères des transports défend que « la gratuité totale, isolée de toute autre mesure, ne favorise pas un report modal ».

Politique publique de mobilité

Si la gratuité des transports est fréquemment étudiée comme une politique publique de mobilité, les élus qui la mobilisent le font au nom d’une grande variété d’objectifs. Nombreux sont les motifs évoqués pour défendre la gratuité, tels que réduction de la pollution de l’air, attractivité territoriale et des commerces, protection du pouvoir d’achat, etc.

À Aubagne, c’est la recherche de liberté et d’accessibilité sociale accrue aux transports qui sont mises en avant. À Dunkerque, on y voit un instrument d’aménagement urbain pour redynamiser le centre-ville. À Montpellier, la mesure est présentée comme un instrument de gouvernance territoriale, pour améliorer le pouvoir d’achat des classes moyennes et populaires. À Calais, on souhaite répondre au mouvement des gilets jaunes et au coût des déplacements. À Nantes (Loire-Atlantique), la gratuité le week-end est associée à des objectifs sociaux et de réduction de l’autosolisme.

Une grande partie des effets prétendus à la gratuité des transports échappe à l’évaluation. Les effets sociaux de la mesure, notamment sur l’isolement de certaines populations, sur la facilité d’accès au transport, ont été encore peu étudiés. Même lorsque l’Observatoire des villes du transport gratuit s’intéresse aux conséquences sur les automobilistes ou sur les jeunes, ce sont essentiellement leurs chiffres sur le report modal qui sont repris dans les débats.

Financer les transports

En France, les transports en commun sont financés par trois sources principales :

le versement mobilité, impôt sur la masse salariale, payée par les entreprises, administrations et associations ;

les recettes tarifaires, payées par les usagers et usagères ;

les subventions des collectivités locales.

Les proportions de ces trois sources varient en fonction des territoires, mais le versement mobilité est souvent la source principale du financement. Les territoires denses et au réseau de transport bien structuré présentent en général des recettes tarifaires plus élevées. Aussi, si la gratuité totale des transports en commun supprime des coûts liés à la billetique (distributeurs automatiques de titres, valideurs, logiciels, application, contrôleurs, etc.), dans les grands réseaux, ces coûts sont généralement plus faibles que ce que rapportent les recettes commerciales.

Une politique totem

Si l’opposition à la gratuité totale des transports en commun est si forte, c’est que, pour beaucoup, la mesure dévaloriserait le transport. « Aucun service n’est réellement gratuit », « la gratuité n’existe pas » sont autant d’expressions révélant une valorisation d’un service par son prix.

Parler de gratuité des transports en commun est révélateur du caractère anormal de la mesure. Parlons-nous ainsi de « gratuité de la police » ? Dans un secteur plus proche, nous ne parlons pas non plus de gratuité des routes, alors que celles-ci sont très largement gratuites et que leur coût est largement supporté par les contribuables plutôt que les usagers et usagères. Comme pour les transports en commun, beaucoup d’économistes défendent pourtant une tarification de la route.

La gratuité des transports est une politique totem. Souvent intégrée à des projets de mobilités, l’intégralité des effets de la mesure demeure encore largement inconnue, tant les sens associés à la mesure sont divers. Les débats sur la gratuité des transports interrogent ainsi la légitimité d’un financement collectif renforcé des mobilités, mais aussi les cadres d’expertise à partir desquels les politiques publiques sont évaluées et jugées.

La thèse de Félicien Boiron est financée par le ministère de la Transition écologique.

23.02.2026 à 17:17

Moins de déchets mais un tri encore imparfait : plongée dans les poubelles des Français

Texte intégral (1612 mots)

Que contiennent vraiment nos poubelles et comment leur composition a-t-elle évolué au cours des dernières années ? Une vaste étude de l’Ademe révèle les progrès du tri en France : la poubelle grise s’allège et les nouvelles filières de collecte s’inscrivent peu à peu dans les habitudes. Pourtant, un peu moins de 70 % du contenu de nos poubelles grises ne devrait pas s’y trouver : des axes de progression restent donc à développer.

Nos déchets constituent, sans doute, l’objet le plus tangible qui nous lie aux enjeux écologiques. Nous utilisons une poubelle plusieurs fois par jour et c’est, pour beaucoup d’entre nous, le premier sujet par lequel nous avons été sensibilisés à l’environnement. Au cours des dernières décennies, le tri et ses évolutions se sont peu à peu inscrits dans nos habitudes, même s’il reste une marge de progression pour qu’il soit parfaitement mis en œuvre.

Afin de comprendre comment la composition des déchets a évolué dans le temps, l’Agence de la transition écologique (Ademe) a fait l’exercice de se plonger dans le contenu de nos poubelles. L’enjeu était de connaître leur composition détaillée dans un certain nombre de communes, selon des protocoles et des plans d’échantillonnage bien précis afin de s’assurer que ces chiffres soient représentatifs. Ces résultats, publiés fin 2025, ont porté sur les chiffres de 2024.

De telles études avaient déjà été menées par le passé : en 1993, en 2007 puis en 2017. L’objectif, désormais, est d’annualiser cette enquête afin de mieux évaluer l’efficacité des politiques publiques de gestion des déchets. Une démarche qui permet d’identifier les gisements de déchets d’emballages plastiques, autrement dit les potentiels de valorisation à développer. En se penchant sur chaque type de déchets, ce premier travail livre déjà un certain nombre d’enseignements.

La poubelle grise au régime : 44 % moins lourde qu’il y a trente ans

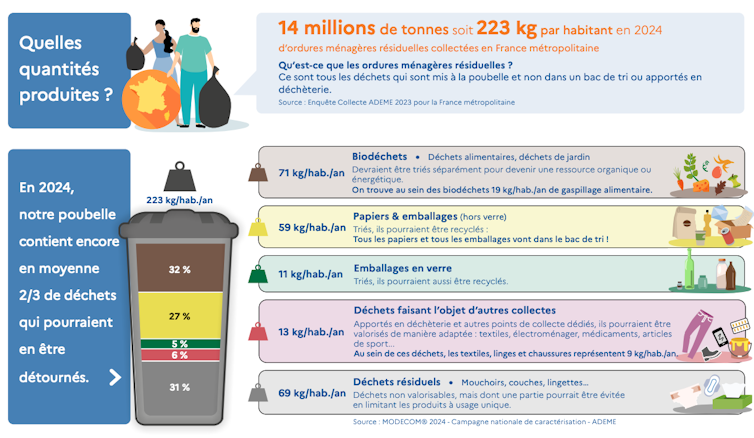

Débutons par la fameuse poubelle grise vouée aux ordures ménagères résiduelles. Entre 1993 et 2024, son poids moyen a diminué de 44 %, passant de 396 kg à 223 kg par habitant. Un résultat encourageant, qui s’explique en partie par l’accroissement au cours de cette période de la mise en place du tri, qui n’était pas généralisé il y a trente ans.

Depuis 2017 en particulier, des progrès notables ont eu lieu : 30 kg en moins, là aussi, sans doute, grâce à l’amélioration du tri à la source et la mise en place de la collecte des biodéchets, qui ont chuté de 10 % sur cette période dans les poubelles grises.

Ce bilan appelle toutefois quelques nuances. Certes, le poids de nos poubelles grises diminue, mais, aujourd’hui encore, 69 % des déchets présents dans les poubelles grises ne devraient pas s’y trouver. Une proportion qui n’évolue pas. Leur composition se répartit comme suit :

un tiers correspond à des biodéchets ;

près d’un autre tiers, à des emballages et des papiers destinés à la poubelle jaune ;

5 %, à du verre ;

et 6 %, à des déchets qui devraient faire l’objet d’autres collectes, en particulier textiles et électroniques.

Par ailleurs, si la part des biodéchets et certains emballages et papiers recyclables ont diminué (respectivement, de 10 et 17 % en moins), la quantité de textiles sanitaires (couches, lingettes, essuie-tout, etc.), en revanche, connaît une forte hausse.

À lire aussi : L’histoire peu connue du compost en France : de la chasse à l’engrais à la chasse au déchet

Dans les poubelles jaunes : moins de papiers mais plus d’erreurs

Du côté des déchets de la poubelle jaune, vouée aux emballages et au papier, la tendance est inverse. Leur poids, qui s’élève aujourd’hui à 52,8 kg par an et par habitant, a légèrement augmenté. Ils représentaient 49,4 kg en 2017, contre 45,8 en 2007. Cette hausse de 15 % en plus de quinze ans est logique, le tri étant depuis entré dans les mœurs et ses consignes ayant été élargies. Ce chiffre est une bonne nouvelle : les Français trient davantage.

Toutefois, on observe en même temps une augmentation des erreurs de tri, avec une part de déchets non conformes en progression depuis 2017. Ainsi, en 2024, ces erreurs concernent 19 % des déchets qui se retrouvent dans les bacs jaunes, contre 12,4 % en 2017. Dans la grande majorité, elles concernent des déchets résiduels qui devraient être dans la poubelle grise.

On y observe par ailleurs une forte diminution des papiers entre 2017 et 2024, probablement liée à la numérisation des usages, et au contraire une hausse des cartons – sans doute causée par la progression des livraisons du fait du commerce en ligne – et des emballages plastiques. Cela se rattache à l’extension des consignes de tri en 2023 à l’ensemble des emballages plastiques, qui semble produire des effets.

Une appropriation progressive du tri des biodéchets

Depuis la généralisation du tri à la source des biodéchets au 1er janvier 2024, les collectivités territoriales se sont massivement mobilisées. Aujourd’hui, la quasi-totalité d’entre elles propose une solution de proximité (compostage individuel ou partagé) tandis qu’environ 30 % ont également déployé un service de collecte spécifique.

En moyenne, 13 % des déchets déposés dans les bacs de biodéchets sont des erreurs de tri. Le contenu de ces bacs se compose majoritairement de biodéchets alimentaires (69 %), dont 12,5 % relèvent encore du gaspillage alimentaire, et de déchets verts (5,5 %).

Le bilan est donc plutôt positif. Des disparités territoriales subsistent toutefois, notamment entre les collectivités ayant installé une collecte séparée et celles qui privilégient uniquement des solutions de compostage de proximité. Les études annuelles permettront de voir à quelle vitesse la pratique se généralise, à la fois par la mise en place de solutions par les communes et l’appropriation par les citoyens.

Un dernier aspect pointé par l’étude concerne les déchetteries, où la composition des bennes de tout-venant présente une grande diversité, avec 75 % de déchets qui devraient être traités en amont par une filière responsabilité élargie du producteur, dite filière REP, particulière – notamment pour les produits de matériaux de construction du bâtiment, qui occupent un quart des bennes. Cela témoigne d’une forte marge de manœuvre existante sur la structuration des filières REP, et sans doute d’une amélioration de l’information vis-à-vis des usagers.

De manière générale, l’étude menée ici se concentre sur une caractérisation des déchets ménagers et apporte des résultats encourageants sur l’impact des politiques publiques. Elle mériterait toutefois d’être complétée par une approche comportementale auprès des ménages afin de mieux comprendre les freins et les obstacles qui expliquent, notamment, que 69 % du contenu des poubelles grises n’y ait pas sa place.

Romuald Caumont ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

23.02.2026 à 17:14

« Nudges », sciences comportementales… Faut-il en finir avec les incitations à mieux gérer nos déchets ?

Texte intégral (699 mots)

Pour réduire la quantité de déchets, les politiques publiques misent de plus en plus sur les sciences comportementales, par exemple les « nudges ». Au risque d’invisibiliser les déterminants matériels, sociaux et politiques de la production des déchets.

Depuis une dizaine d’années, les collectivités territoriales, les agences nationales et une partie du secteur privé se sont engouffrés dans l’application des sciences comportementales à la réduction des déchets. L’idée ? Si les individus trient mal, les jettent au mauvais endroit ou en produisent trop, c’est qu’ils manquent d’information et de motivation. Il suffirait de mener des campagnes bien ciblées pour les rendre plus vertueux.

Ce récit est séduisant, car il permet d’agir vite, à moindre coût et sans remettre en cause les logiques structurelles qui génèrent les déchets. Il est pourtant réducteur, dans la mesure où il méconnaît les rapports sociaux et les inégalités. Il ramène la question politique des déchets à l’échelle individuelle : les habitants sont vus comme des acteurs indisciplinés mais rationnalisables à coup de micro-incitations.

Logique de salubrité contre récupération informelle

Sur le terrain, mes observations ethnographiques montrent que ce sujet est davantage structuré par des dispositifs sociotechniques, économiques, et organisationnels que par les intentions individuelles. Dans de nombreux quartiers, le tri est entravé par des infrastructures inadaptées : par exemple, vide-ordures encore en usage qui empêchent toute séparation des flux à la source, bacs trop éloignés ou difficilement d’accès…

Dans les quartiers populaires, des pratiques de circulation d’objets – don, récupération informelle… – se trouvent également placées sous un régime de suspicions et de sanctions. Les acteurs institutionnels chargés de la gestion des déchets valorisent avant tout une logique de salubrité et se concentrent sur l’entretien visuel de la voie publique. Le déchet y est traité comme un rebut dont il faut se débarrasser au plus vite, et non comme une ressource susceptible d’être valorisée.

Les déchets deviennent alors des marqueurs sociaux. Ils servent à requalifier des groupes, à leur attribuer des comportements naturalisés, à désigner des « responsabilités » qui coïncident souvent avec des groupes ethno-sociaux déjà stigmatisés. Les plus précaires sont ainsi les premiers visés par les dispositifs correctifs.

Un cadrage qui élude des problèmes réels

Dans ce contexte, le recours aux sciences comportementales détourne l’attention des problèmes concrets qui structurent la gestion des déchets au quotidien : infrastructures défaillantes ou mal pensées, conditions de travail éprouvantes (par exemple pour les éboueurs ou les gardiens d’immeubles), conflits entre acteurs (par exemple, entre bailleurs, métropole, prestataires…). Au lieu de rendre ces dysfonctionnements visibles, l’analyse se concentre sur le dernier maillon de la chaîne : l’habitant.

Au-delà de l’argument du coût, les institutions plébiscitent cette approche car elle évite de rouvrir le dossier, plus conflictuel, de la réduction à la source (régulation de la production par exemple) ou de la reconfiguration des infrastructures. Elle s’accorde enfin avec une conception néolibérale de l’action publique où chacun est sommé d’être responsable de son empreinte. Or, si les sciences comportementales peuvent livrer des outils ponctuels, elles ne constituent ni une théorie sociale ni une politique publique durable.

Service Environnement ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.