12.02.2026 à 16:12

Élections municipales : quelle place pour les femmes, les minorités et les classes populaires ? Enquête en Seine-Saint-Denis

Texte intégral (2353 mots)

Dans certains départements français, dont la Seine-Saint-Denis, les mandats municipaux se sont largement ouverts aux femmes et aux personnes appartenant à une minorité visible. Mais cette évolution masque une reconfiguration du « plafond de verre », entre discriminations, exclusion des classes populaires et limitation à des postes stéréotypés.

À quelques semaines des élections municipales de mars 2026 se repose la question de la faible représentativité du personnel politique français. Dans les conseils municipaux comme à l’Assemblée nationale, la professionnalisation des élu·e·s s’accompagne de la quasi-disparition des classes populaires et du maintien d’assemblées majoritairement blanches et le plus souvent présidées par des hommes. En 2025, 21 % seulement des maires étaient des femmes et 9 % déclaraient une profession d’employé ou d’ouvrier.

Qu’en est-il en Seine-Saint-Denis, département marqué par l’histoire de la « banlieue rouge », la présence des classes populaires et d’une immigration ancienne ? Les listes candidates et les conseils municipaux sont-ils, dans ce département comme ailleurs, de plus en plus éloignés de la population qu’ils représentent ?

Pour nourrir ces réflexions, nous partageons les premiers résultats d’une enquête sur les 40 communes de ce département, menée par une équipe des universités Paris Nanterre, Paris 8 et Paris Dauphine. Cette recherche documente les évolutions des candidats et candidates aux élections municipales et celles des membres des conseils municipaux de 2001 à 2020, au prisme de la classe sociale, du genre et de l’assignation raciale. Elle analyse notamment la place en politique des personnes renvoyées à un statut social inférieur, sur la base de leur origine supposée, de leur apparence ou de leur nom. On désigne ici ces personnes comme « racisées » ou « minorités visibles ».

Une percée des femmes et des minorités racisées dans les conseils municipaux

Depuis les élections municipales de 2001, l’évolution du personnel politique en Seine-Saint-Denis suit les tendances nationales. Si l’implantation du Parti communiste français (PCF) a longtemps favorisé l’élection de conseillers municipaux et de maires ouvriers, la présence des classes populaires dans les assemblées municipales est désormais résiduelle : seuls 11 % des personnes élues en 2020 sont employées ou ouvrières, alors que ces catégories représentent 53 % de la population active du département. Comme dans le reste des communes urbaines, les conseils municipaux de Seine-Saint-Denis sont plus accessibles aux cadres (42 % des personnes élues en 2020, pour 21 % de la population active du département). Ces dynamiques sont encore plus vraies pour le mandat de maire : 25 maires sur 40 sont des cadres en 2020.

Du côté du genre, les lois sur la parité en politique ont renforcé la présence des femmes. En 2020, elles représentaient 48 % des personnes élues du département. Leur part reste néanmoins inférieure à 50 %, signe que les têtes de liste sont, ici comme ailleurs, plus souvent des hommes. Cette féminisation s’accompagne, par ailleurs, d’une forte sélection sociale des femmes élues qui, comme les hommes, sont très souvent des cadres (40 % des élues).

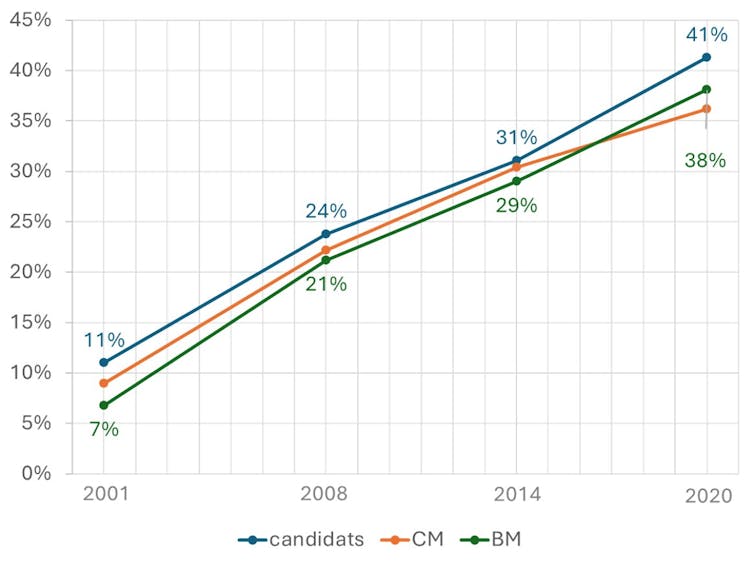

Dans ce contexte, c’est une évolution moins commentée qui a retenu notre attention. Depuis 2001, la présence de personnes appartenant aux minorités visibles se renforce dans les conseils municipaux du département. Les élections de 2008 qui suivent les révoltes urbaines de 2005 marquent un tournant : la part des personnes racisées double sur les listes candidates et augmente fortement dans les conseils municipaux. Elle triple même au sein des bureaux municipaux (composés d’un·e maire et de ses adjoint·es) qui concentrent la réalité du pouvoir communal.

En 2020, les personnes racisées représentent désormais plus du tiers (36,2 %) des membres des conseils municipaux, améliorant ainsi la représentation politique de la population du département.

Comme pour les femmes, cette ouverture bénéficie surtout aux classes moyennes et supérieures : 5 des 7 maires racisés élus en 2020 sont des cadres ou des chefs d’entreprise, et aucun n’est ouvrier ou employé. Néanmoins, beaucoup d’élu·es racisé·es sont des enfants ou des petits enfants d’immigré·es de milieu populaire qui ont connu une ascension sociale. Au sein des conseils municipaux, cette trajectoire les distingue des autres élu·e·s, de même que leur jeunesse (19 % ont moins de 30 ans en 2020).

Figure : La part des personnes racisées parmi les candidat·es aux élections municipales, les élu·es des conseils municipaux et des bureaux municipaux est en progression constante depuis les élections de 2008

Dans les communes de Seine-Saint-Denis, représentation des classes populaires et diversité de genre ou ethnoraciale ne vont ainsi pas de pair. Au contraire, l’entrée de femmes et de personnes racisées dans les conseils municipaux s’accommode du renforcement de la sélection sociale, aboutissant à l’invisibilisation des classes populaires. Peut-on pour autant conclure de cette avancée relative que le racisme et le sexisme auraient disparu en politique ?

Le « plafond de verre » n’a pas disparu, il s’est reconfiguré

Premier constat, les femmes et les personnes racisées continuent à faire face à des obstacles dans l’accès aux responsabilités. C’est pour le mandat de maire que le « plafond de verre » résiste le mieux, en particulier pour les femmes. Dans les 40 communes du département, seules 5 femmes sont élues maires en 2020, sans amélioration vis-à-vis des scrutins précédents.

Pour les personnes racisées, ce plafond de verre, longtemps impénétrable, commence à se fissurer. En 2014, Stains est la première ville de Seine-Saint-Denis à élire un descendant de l’immigration algérienne en la personne d’Azzedine Taïbi. En 2020, c’est le cas de six autres communes, ce qui porte à sept le nombre de maires racisés. Deux femmes racisées accèdent également à cette fonction en cours de mandat en 2016 et 2022, à la faveur de la démission du maire en place. La première n’est pas reconduite aux élections suivantes et la seconde a depuis rétrocédé sa place à son prédécesseur.

Au-delà des limitations imposées à leurs ambitions, les personnes racisées comme les femmes font face à des inégalités dans la répartition des rôles au sein des conseils municipaux, qui tendent à reconduire des stéréotypes genrés ou racialisés. Ainsi, les femmes sont souvent en charge des affaires sociales, de l’enfance ou des familles, et les personnes racisées se voient confier la lutte contre les discriminations ou la jeunesse, surtout en début de carrière.

Cette situation est in fine particulièrement défavorable pour les femmes racisées, largement évincées des délégations clés – finances de la commune, urbanisme et aménagement – généralement confiées aux premiers adjoints ou adjointes du maire. Dans ce contexte, elles sont nombreuses à exprimer en entretien le sentiment d’être considérées comme des « décorations » ou des « cautions féminines ».

Un engagement politique marqué par l’expérience des inégalités

Second constat, les limitations imposées aux ambitions des femmes et des personnes racisées ne sont que l’un des aspects des discriminations rencontrées par ces dernières en politique. Si l’importance du sexisme est désormais connue, le racisme exerce aussi une influence sur les parcours en politique. Il peut nourrir un désir de s’engager comme freiner l’accès à la candidature et favoriser l’usure au cours du mandat.

Les personnes racisées témoignent d’abord souvent du rôle joué par l’expérience des discriminations dans leur politisation et leur désir d’engagement. Certaines ont fait de l’amélioration de la représentation des habitants et habitantes des quartiers populaires un enjeu de campagne, en s’engageant sur des listes citoyennes, portées par des militantes et militants associatifs. On a pu voir ce type de liste dans des villes comme Aubervilliers ou le Blanc-Mesnil, aux élections de 2008, 2014 et 2020.

D’autres, plus nombreuses, ont été renvoyées à leurs origines supposées ou à leur appartenance à une minorité visible au cours de leur mandat, parfois de façon positive. À Gagny, par exemple, l’élection du maire Rolin Cranoly en 2019 a été saluée par la presse antillaise, conduisant cet édile à prendre conscience du caractère symbolique de son parcours. Le plus souvent cependant, ces assignations relèvent du racisme ordinaire, comme en témoigne en entretien une adjointe d’une commune de gauche :

« Ah, c’est subtil, c’est très subtil. Au début, on doute en disant : “C’est pas possible.” On écorche votre nom, puis on vous demande de le répéter ; quand vous dites une phrase, on vous demande de la répéter deux ou trois fois ; on vient vous demander si vous faites le ramadan. »

Enfin, certains sont la cible d’attaques virulentes, comme Azzedine Taïbi, maire de Stains depuis 2014 : des militants d’extrême droite ont cherché à s’introduire dans la mairie après la dénonciation publique par l’édile d’injures racistes et de menaces de mort proférées à son encontre.

À l’approche des élections municipales de mars 2026, des initiatives s’emparent de ces questions. Les militants et militantes de l’Assemblée des quartiers ont obtenu l’ouverture de certaines listes de gauche à des candidatures issues des quartiers populaires. Le collectif Démocratiser la politique défend quant à lui l’institution d’une parité sociale en politique pour remédier à l’exclusion des classes populaires.

Ces enjeux sont particulièrement vifs en Seine-Saint-Denis, où de nombreuses villes verront s’affronter des listes menées par des femmes et des personnes racisées. Alors que pour les classes populaires, le défi est plus que jamais celui de l’accès à la représentation politique locale, les femmes et les personnes racisées sont désormais face à la tâche difficile de politiser l’expérience du plafond de verre et des discriminations, pour transformer le jeu politique local.

Cet article s’appuie sur une recherche conduite par Marie-Hélène Bacqué, Jeanne Demoulin, Claudette Lafaye, Hélène Haztfeld, Violette Arnoulet et Yasmina Dris. Elle a donné lieu à l’écriture d’un livre : Élus des banlieues populaires, « La vie des idées », Presses universitaires de France, 2026.

J'ai travaillé 6 ans pour l'établissement public territorial Plaine Commune de 2014 à 2019 en tant qu'urbaniste. J'étais chargée de mission au sein de la direction de la rénovation urbaine sur les projets de Stains. J'ai ensuite consacré ma thèse (soutenue en 2023) à la commune de Stains.

Claudette Lafaye ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

11.02.2026 à 16:26

La grande démission citoyenne : 59 % des Français ne soutiennent aucun parti politique

Texte intégral (2263 mots)

Les partis politiques sont de moins en moins soutenus – aucun ne dépasse 10 % de soutien –, et les citoyens « sans parti » ont atteint le nombre inédit de 60 %. Les débats continuent à s’organiser autour des partis politiques comme si de rien n’était, mais les fondements de notre démocratie « représentative » sont en péril.

Nous vivons une étrange période politique. La coalition qui gouverne n’est pas celle qui est sortie victorieuse des élections de 2024. Les débats continuent à s’organiser autour des figures et partis politiques comme si de rien n’était. La perspective de la présidentielle est dans les têtes et elle est préparée activement dans les cercles partisans. Pourtant, les niveaux de défiance n’ont jamais été aussi forts en France et la classe politique est devenue un des sujets majeurs de préoccupations des répondants aux sondages. La « grande démission civique » aboutit à ce que de plus en plus de citoyens se détournent des urnes et des partis pour faire politique autrement.

Ici, je me focalise sur un aspect particulier de cette grande démission, celui qui interroge les liens entre citoyens et partis. Dans les routines de pensée sondagières, il y a cette habitude de continuer à analyser les réponses en fonction de la proximité partisane. Cette approche est doublement trompeuse : elle laisse supposer que les partis sont encore soutenus alors que leurs racines populaires sont de plus en plus ténues, et elle sort de l’analyse tous les démissionnaires, faisant comme si, parce qu’ils n’ont pas de parti proche, ils n’auraient pas de préférences. On va voir que ces « sans-parti » ne sont pas n’importe qui et que leur nombre grandissant oblige à penser différemment notre démocratie.

L’érosion du lien positif aux partis

Figure 1 : lien et absence de proximité partisane en France (1999-2023)

Les « sans-parti », dans la version stricte de l’ESS ou élargie des enquêtes françaises sont déjà nombreux dès le début du XXIᵉ siècle : en 2002-2016, on comptait entre 45 % et 51 % pour l’ESS tandis que, dans le baromètre CNCDH, on a assisté à une progression des sans-parti de 30 % en 1999 à 44 % en 2010, puis à une baisse après la présidentielle de 2012 (25 %) avant qu’ils ne remontent à 34 % en 2016. De plus, les noyaux durs partisans, ces répondants qui se disent « très ou assez proches » d’une formation peinent à dépasser le tiers des répondants. Ceci dénote déjà l’ampleur de l’insatisfaction d’un nombre conséquent de citoyens français face à l’ensemble des partis qui se disputent leurs suffrages.

On aurait pu penser qu’il s’agissait là de l’épuisement des « vieux » partis Union pour un mouvement populaire (UMP) et Parti socialiste (PS), avant l’émergence d’Emmanuel Macron. Pourtant 2017 n’a pas changé la donne : entre 2016 et 2020, les sans-parti dans l’ESS passent de 51 % à 59 % tandis que les noyaux durs partisans ont reculé jusqu’à 23 % en 2020. Dans les enquêtes CNCDH, on a atteint 45 % en 2018 et 42 % en 2019. Surtout, cette faiblesse des partis se confirme après 2022. Pour se rendre compte de l’érosion des partis dans l’électorat, analysons en détail les proximités partisanes.

Figure 2 : le détail des proximités partisanes

Certaines évolutions sont les échos de moments politiques particuliers, notamment les victoires électorales : l’UMP en 2008, La République en marche (LREM) en 2018, après la victoire d’Emmanuel Macron. La décennie 2000 est marquée par la domination du duo PS/UMP. On parlait alors d’un « bipartisme à la française », selon l’expression de Gérard Grunberg et Florence Haegel.

En 2008, le troisième parti, le Mouvement démocratique (MoDem), rassemble quatre fois moins de soutiens que le PS (16 %) et l’UMP (17 %). Pourtant, même cumulés, les soutiens de ces deux partis ne pesaient qu’un peu plus d’un tiers des répondants.

Le mandat de François Hollande (2012-2017) voit reculer ces deux partis traditionnels : le PS passe de 16 % en 2012 à 7 % en 2018, et l’UMP (transformée en LR en 2015) de 14 % à 7 %. Cette érosion des partis de l’« ancien monde » ne s’est pas traduite pour autant par la montée en puissance des partis du « nouveau monde ». Le Rassemblement national (RN, ex-FN) ne séduit au mieux que 8 % des répondants en 2014. Quant au mouvement macroniste, il atteint 10 % de soutien en 2018, mais 8,5 % en 2020, soit guère mieux que le PS, Les Républicains (LR, ex-UMP) ou Europe Écologie-Les Verts (EELV) qui recueillent entre 6 % et 7 %. Quant à La France insoumise (LFI), elle reste largement en dessous des 5 %.

La vague post-2022 confirme la faiblesse numérique des partis français : le RN revient à son niveau de 2014, devant le parti macroniste (6 %), mais les Verts, le PS, LFI et LR comptent environ 5 % des suffrages chacun.

Dans la France des années 2020, on peut résumer ainsi la situation : la proportion des sans-parti n’a jamais été aussi forte, et l’on assiste à un fractionnement partisan sans précédent puisqu’aucun parti ne domine nettement. Surtout, la faiblesse numérique des soutiens pour chaque parti ne peut qu’interroger quand on la met en miroir d’un mode de scrutin qui favorise le fait majoritaire. Les présidents obtiennent bien une majorité de suffrages, mais leur parti peine à dépasser les 10 % de soutien, tout comme les finalistes du second tour. Cela doit nous interroger.

Les logiques sociales et générationnelles du recul partisan

Figure 3. Les évolutions des sans-parti selon le diplôme, la profession et les générations

Longtemps l’absence de lien partisan était signe d’incompétence politique. De fait la difficulté à prendre parti est plus fréquente chez les citoyens ordinaires tandis que les citoyens sophistiqués sont à la fois connaissants (ils sont informés du champ et des acteurs politiques) et « appétents » (ils sont intéressés). Mais cette explication ne suffit plus.

Certes, les apartisans sont plus nombreux parmi les moins diplômés, les catégories populaires (ici, les travailleurs qualifiés et non qualifiés) et les plus jeunes, ce qui va dans le sens d’une lecture privilégiant l’incompétence politique. Mais, dès le début de la période étudiée, parmi les groupes socialement les plus favorisés, la part des sans-parti est loin d’être négligeable. En 2004, les membres de la génération 1961-1980 ont entre 23 et 44 ans et comptent beaucoup plus de diplômés du supérieur que les générations précédentes, et pourtant 54 % d’entre eux ne se sentent proches d’aucun parti.

À partir du milieu des années 2010, l’augmentation des sans-parti vient démontrer qu’il se passe beaucoup plus qu’un simple effet de compétence politique. Entre 2012 et 2020, leur proportion gagne + 11 points parmi les plus diplômés, + 7 points dans la génération 1940-1960, + 7 points parmi la service class qualifiée (managers et cadres).

Les niveaux de sans-parti sont particulièrement importants dans les catégories populaires (en 2020, 62 % chez les travailleurs qualifiés et 70 % chez les non qualifiés, au-delà de 60 % chez ceux qui ont moins de 16 ans d’études), mais aussi chez les post-baby-boomers (59 %) et les millennials (68 %). Il reste des citoyens alignés, mais ils sont de moins en moins représentatifs de l’ensemble des Français.

La négativisation du lien partisan

Voter « pour » était évident, mais c’est le vote négatif (Catt, 1996) qui prend de plus en plus de place. Une tendance qui permet de comprendre pourquoi choisir un bulletin est de moins en moins synonyme de soutien et de plus en plus un choix faute de mieux.

Pour cela, on dispose depuis longtemps de questions qui mesurent la probabilité de voter pour différents partis, de 0 (exclut totalement de voter pour ce parti) à 10 (sûr de voter pour ce parti). Elles permettent de distinguer les ennemis (qui obtiennent la note de 0) des adversaires (notes de 1 à 4, voire 5) et des partenaires (notes supérieures à 5). Par ailleurs, on peut aussi mesurer les « supporters » (notes de 8 à 10).

Figure 4 : Les probabilités de vote pour les différents partis français en 2012 et en 2023

Les probabilités de vote mesurées en 2012 rendent compte d’un monde politique où il y avait certes de la négativité mais contenue. Seul le FN suscitait un rejet absolu chez plus de 40 % des répondants. Le second parti le plus rejeté était le Front de gauche (dont est issu LFI) avec environ 20 %. Du côté du lien positif au parti, quatre organisations recueillaient plus de 30 % de notes supérieures à 5 sur 10, le Front de gauche (30 %), le PS (31 %), les écologistes (53 %) et l’UMP (31 %).

La négativisation du rapport à l’offre politique est un phénomène majeur dans la France d’après 2022. Les partis considérés comme les plus à gauche et les plus à droite suscitent plus de rejet, 47 % des répondants donnent une note de 0 à LFI, 46 % font de même pour le RN et 69 % pour Reconquête d’Éric Zemmour. Cette négativité dépasse largement la part des électeurs qui ont des chances de voter pour ces mêmes partis. LFI compte 8 % de soutien fort (notes supérieures à 8), le RN 13 %, et le parti zemmouriste 2 %. Si l’on rajoute les notes 6 et 7, soit des préférences plus faibles, on atteint 14 %, 18 % et 4 %.

Mais le rejet et surtout la difficulté à fédérer des soutiens positifs touchent désormais l’ensemble de l’offre politique. EELV suscite 29 % de notes nulles, LR et LREM autour de 36 %, le PS et EELV autour de 30 %. Ce rejet est très différent de 2012. Tous ces partis entrent au mieux dans la catégorie des adversaires pour nombre de répondants. Politiquement, cela équivaut à ce qu’une victoire à la présidentielle de chacun des quatre plus importants partis se fasse « par défaut », dans une logique d’élimination du pire par rapport au moins pire.

Une situation dangereuse

La France se trouve dans une situation inédite et potentiellement dangereuse. D’un côté, les institutions fonctionnent et les partis politiques y opèrent. Mais de l’autre, ils le font avec des racines de plus en plus fragiles et de moins en moins représentatives de la société, en particulier en ce qui concerne les classes populaires et les nouvelles générations. On pourrait dire que les absents, les non-partisans, ont tort, mais c’est oublier qu’ils ont des préférences et des revendications spécifiques, et que l’offre politique française n’est pas en mesure d’y répondre. Plus grave encore, ont-elles l’intention de le faire ?

En 2024, les grands perdants des élections législatives ont été LR et les macronistes et pourtant ils gouvernent. Les partis peuvent faire comme d’habitude, mais c’est agir comme si ces citoyennes et ces citoyens qui se détournent des partis ne comptaient pour rien. D’ailleurs, il n’y a pas que les partis qui sont touchés. Il en va de même de l’éloignement des urnes d’une fraction croissante de l’électorat potentiel.

Tenir pour négligeable cette « grande démission citoyenne » met sous tension les équilibres politiques et notre modèle démocratique. C’est faire comme si les apartisans ou les abstentionnistes n’avaient pas d’opinions et de préférences ou faire comme si ceux qui restent alignés étaient représentatifs. C’est de moins en moins le cas et dans le cadre d’une démocratie qui reste centrée sur les élus, c’est nourrir la distance et le rejet d’un nombre de plus en plus important de Français.

Cet article est tiré de l’ouvrage French Democracy in Distress. Challenges and Opportunities in French Politics (Palgrave Macmillan, 2025), sous la direction d’Élodie Druez, Frédéric Gonthier, Camille Kelbel, Nonna Mayer, Felix-Christopher von Nostitz et Vincent Tiberj.

Vincent Tiberj ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

10.02.2026 à 16:51

Tout sauf l’Ehpad ? Les ambiguïtés de la politique du grand âge

Texte intégral (2030 mots)

En France, les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) font figure de repoussoirs. En 2001, 53 % des Français déclaraient en ne pas souhaiter vivre dans un établissement pour personnes âgées dans le futur, ce pourcentage s’élève aujourd’hui à 74 %. Les pouvoirs publics cherchent à promouvoir d’autres formes d’hébergement moins médicalisées. Est-ce une bonne approche ?

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) constituent aujourd’hui le mode dominant d’accueil pour les personnes âgées ne pouvant pas rester à leur domicile. Fin 2023, sur les 700 000 personnes fréquentant un établissement d’hébergement pour personnes âgées, près de 80 % vivent en Ehpad. Compte tenu du vieillissement démographique, si les pratiques d’entrée en institution restent inchangées, il faudra ouvrir 108 000 places en Ehpad d’ici à 2030, puis 211 000 places entre 2030 et 2050. Cela reviendrait à un peu plus que doubler, dans la durée, le rythme d’ouverture de places observé depuis 2012.

Or, une telle projection se heurte à l’image dégradée dont bénéficient les Ehpad en France. Ceux-ci font office de repoussoir pour un grand nombre de personnes âgées et de familles, encore plus depuis l’affaire Orpea et la parution du livre Les fossoyeurs du journaliste Victor Castanet. La crainte de perdre sa liberté en établissement d’hébergement, voire d’être maltraité, conduit à plébisciter le maintien à domicile pour ses vieux jours. Ainsi, selon le baromètre de la DREES, alors que 53 % des Français déclaraient en 2001 de ne pas souhaiter vivre dans un établissement pour personnes âgées dans le futur, ce pourcentage s’élève aujourd’hui à 74 %. 44 % des Français feraient en sorte de s’occuper de son parent âgé à son domicile, 21 % seraient prêts à l’accueillir chez eux et 16 % les soutiendraient financièrement afin qu’il puisse bénéficier d’aides à domicile. Entre 2014 et 2023, la proportion de personnes qui privilégient de s’occuper de leur proche à son domicile a augmenté de presque 20 points, passant de 25 % en 2014 à 44 % en 2023.

Une politique domiciliaire en panne

Dans ce contexte, quelles sont les orientations de la politique vieillesse ? Depuis quelques années, l’État s’engage à promouvoir une approche domiciliaire pour tenir compte des réticences croissantes manifestées à l’égard des institutions d’hébergement. Cette approche est confortée par les projections des attentes des nouvelles générations de personnes âgées, qui correspondront aux baby-boomers (nés entre 1946 et 1964) atteignant le grand âge au cours des prochaines décennies. Ainsi, il est attendu que ces nouvelles générations soient plus enclines à vouloir préserver leur pleine et entière citoyenneté et à moins dépendre de décisions leur échappant.

Schématiquement, la politique domiciliaire engagée par l’État se structure autour de deux axes. Le premier consiste à renforcer les capacités du domicile pour que les gens puissent s’y maintenir plus nombreux et dans de bonnes conditions. Le second axe vise à transformer le fonctionnement des Ehpad pour qu’ils deviennent des lieux de vie ouverts sur la cité et où les résidents puissent y être « comme chez eux ». En réalité, cette politique relativement consensuelle se situe dans le prolongement des orientations antérieures. Mais de sérieux doutes ont été émis par l’Inspection générale des affaires sociales quant à la capacité de l’État à la mettre réellement en œuvre. Le coût budgétaire de la politique domiciliaire de même que la faible attractivité des métiers du grand âge en constituent autant de freins.

Une volonté politique d’encourager les habitats intermédiaires

D’un côté, l’Ehpad comme mode d’hébergement des personnes âgées n’a plus le vent en poupe, et de l’autre, le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie présente des limites. C’est pourquoi, pour mettre en œuvre l’approche domiciliaire, les pouvoirs publics misent fortement sur le développement de « l’habitat intermédiaire ».

Par habitat intermédiaire, il faut entendre toutes les formes d’habitat qui se situent entre le domicile historique et les établissements proposant un hébergement collectif. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) estime qu’il y aurait aujourd’hui 275 000 places en habitat intermédiaire (résidences autonomie, résidences services seniors, habitats inclusifs, accueil familial, résidences intergénérationnelles…). Compte tenu des besoins liés au vieillissement de la population, elle projette la nécessité de créer 500 000 solutions de logement en habitat intermédiaire d’ici 2050.

La justification de cette incitation publique en faveur de l’habitat intermédiaire est qu’il s’agit d’une formule qui répond au souhait des personnes de vivre chez elles sans êtres seules, tout en préservant leur intimité et leur liberté de choix.

Une autre de ses caractéristiques est que le public visé est plutôt constitué de personnes ayant une perte d’autonomie modérée, dont l’isolement ou les problèmes de santé les inciteraient à rejoindre un cadre de vie plus sécurisant. De fait, l’habitat intermédiaire apparaît comme une formule aux antipodes de l’Ehpad. Ce dernier accueille en effet des personnes plus dépendantes et représente un coût plus important pour les finances publiques compte tenu de la présence de personnels soignants.

Les Ehpad condamnés à faire figure de repoussoir

Cette politique en faveur de l’habitat intermédiaire contient un implicite : demain, encore plus qu’aujourd’hui, les Ehpad auront vocation à accueillir les personnes âgées très dépendantes. Malgré toute l’énergie que mettent les directions d’Ehpad pour ouvrir leurs établissements sur la vie de la cité, l’image repoussoir risque de se renforcer : la moitié des résidents en Ehpad a plus de 88 ans et 85 % sont en perte d’autonomie (classés en GIR 1 à 4) ; 38 % sont atteint d’une maladie neurodégénérative, soit 4 points de plus qu’en 2019. Parallèlement, le nombre de personnes autonomes qui intègrent un établissement a encore reculé en l’espace de quatre ans.

Pourtant, cette évolution n’est pas inéluctable. Les Ehpad ont toujours accueilli des personnes en situation de perte d’autonomie modérée. En effet, l’entrée en établissement d’hébergement ne résulte pas d’un processus linéaire qui rendrait le maintien à domicile impossible à partir d’un certain seuil de dépendance. De multiples facteurs entrent en ligne de compte dans ce processus, mêlant tant des éléments subjectifs (la perception individuelle de la situation) que des éléments objectifs comme la qualité de son cadre de vie ou la présence d’aidants mobilisables pour intervenir à domicile.

Une approche alternative aurait été possible

En favorisant le développement d’un habitat intermédiaire, quoi qu’il s’en défende, l’État contribue à segmenter l’offre en fonction du degré de dépendance. Toute catégorisation qui se veut positive tend à produire son contraire, à savoir une catégorie qui concentre les éléments négatifs. Que va-t-il advenir des personnes dont l’état de santé ne permettra plus de rester en habitat intermédiaire si ce dernier est amené à se développer ?

Un modèle alternatif était pourtant possible. Il a été défendu à partir des années 1980 par la Fondation de France qui encourageait la création de « lieux de vie jusqu’à la mort ». Contre l’idée de segmentation, il s’agissait de promouvoir des petites unités de vie, bien insérées dans le tissu social local, où les personnes auraient pu être accompagnées par des services d’aide et de soins à domicile jusqu’à la fin de leur vie. Ces structures, de petite taille, reposaient sur un mode de vie et d’accompagnement familial, prenant le contre-pied des grands établissements hospitaliers et médicalisés.

À la différence de beaucoup d’habitats intermédiaires actuels, leur ambition était de pouvoir accompagner jusqu’au bout des personnes âgées en perte d’autonomie. C’est sur ce modèle que se sont développées ces dernières années, par exemple, des colocations accueillant des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Mais, pour l’essentiel, cette option a peu été soutenue par les pouvoirs publics et beaucoup d’opérateurs sont restés prisonniers de cadres organisationnels et économiques favorables à la réalisation d’économies d’échelle, aboutissant à la constitution de lieux de relégation. Dans les faits, il s’est avéré plus aisé de produire une offre segmentée avec, d’un côté, des Ehpad ou des unités spécialisées hébergeant des personnes très dépendantes et, de l’autre, des habitats intermédiaires accueillant une population fragilisée mais encore peu dépendante. Ce processus de segmentation s’est opéré avec l’assentiment des élus locaux soucieux de proposer une offre non stigmatisée sur leur territoire, qui est elle-même valorisée par les familles.

Il n’est toutefois pas certain que le mot d’ordre « tout sauf l’Ehpad » contribue à rendre la société plus inclusive pour faire face au vieillissement de la population. Alors que les lieux de vie visent à accompagner l’ensemble des « gens du coin » dans leur vieillissement, le paysage gérontologique tend au contraire à spécialiser les réponses d’hébergement, enfermant un peu plus la figure du « vieux dépendant » dans son rôle de repoussoir.

Dominique Argoud ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.