Abonnés Articles en accès libre Hebdo Articles

05.10.2025 à 14:30

La Fabrication du réel, un travail en continu de Caroline Hoctan

Texte intégral (4918 mots)

Bienvenue dans le brutal désert du réel, dans les ombres où se façonnent les imaginaires, les carburants des complots et les dominations réelles et rêvées. Un chef d’œuvre de fiction et de pensée poétique complexe.

Les choses ont eu lieu avant que je n’en prenne tout à fait conscience, ce qui fait qu’elles ont eu lieu avant, mais également après les événements que je vais relater, de sorte qu’à l’heure où j’écris ces lignes, elles ont sans doute encore lieu. j’ai commencé à m’en rendre compte de manière fortuite lorsque, au cours d’une morne journée d’automne, dans un quartier de cette Lutèce pétrie par la la saleté d’une modernité épuisante et épuisée, une coupure d’électricité rompit la connexion qui reliait mon terminal aux méandres de cette « gorge profonde » que représente la Toile, saturant par-là même le réseau de téléphonie mobile.

Au moment de cette panne, j’étais en train de travailler à une sorte de cantique romanesque, un chant de dévotion à la littérature que j’avais intitulé L’Exviela. J’en avais entrepris l’écriture au cours des années précédentes, lors d’un long séjour en « Usonia ». Ce roman m’obsédait au point que j’y consacrais la plupart de mon temps, de sorte que je n’accordais que peu d’intérêt à ce qui se passait ou pouvait se passer en « Hexagonie » en général, comme dans sa capitale en particulier, sortant peu de l’appartement que j’habitais alors. Mais devant ce black-out surprenant, je dus bien admettre qu’il n’y avait rien de mieux à faire pour moi que d’aller prendre l’air.

Si cette panne ne m’arrangeait d’aucune façon, elle ne m’était pas aussi insupportable que pour ceux que je croisais dans la cage d’escalier et au pied de l’immeuble, et qu’une telle paralysie désemparait. La plupart, visiblement anxieux, faisaient les quatre cents pas dans la rue en essayant de téléphoner. D’autres, apathiques et résignés, erraient d’un trottoir à l’autre ne sachant quoi faire. Pour ma part, je partis droit devant.

Sur le boulevard, les voitures coincées dans le trafic avançaient comme des chenilles processionnaires tandis que de nombreux passants, tels des abeilles égarées, tournaient nerveusement autour d’une bouche de métro dont les rames devaient être en rade. Il était encore tôt. Le ciel était gris et bas, reflétant à sa manière les ténèbres dans lesquelles nous nous enfoncions irrémédiablement. La pluie ne tarda d’ailleurs pas à tomber, recouvrant ce monde désemparé où tout me sembla encore plus désemparant : l’horizon bouché, les immeubles ternes et les visages hébétés de ceux qui cherchaient à joindre des correspondants sans y parvenir. Je marchais plus vite, et me réfugiai dans un bistro que quelques piliers de comptoir occupaient d’un air théâtre. Malgré l’absence d’électricité, il était encore possible de se siffler une « blonde » tout en feuilletant un de ces « canetons libérés » qui, pour le coup, me parut aussi insignifiant que ridicule, n’étant qu’une simple caisse de résonance de la réalité, savamment dopée d’astroturfing et de sensationnalisme.

Une demi-heure s’écoula durant laquelle la pluie redoubla d’intensité et le vieux mastroquet – tel un vaisseau fantôme au cœur de cet univers qui sombrait – accueillit de nouveaux naufragés. En dépit du réseau qui s’abîmait durablement dans le darkness, le bruit se répandit que la panne ne touchait pas seulement le quartier où nous nous trouvions, mais également plusieurs arrondissements de la capitale. J’abandonnai donc l’idée de continuer mon chemin pour trouver un endroit que la panne n’aurait pas touché. Comme l’averse battait son plein, je m’installai à une table et sortis de ma veste cette « publication permanente » de la fin du Second Empire, que son énigmatique et non moins célèbre auteur qualifiait lui-même de « préface à un livre futur ». Cette publication n’avait cessé, depuis, d’être rééditée sous la forme d’un petit opuscule que je portais toujours sur moi. Mais sans lumière, hormis celle des quelques bougies que le tenancier avait allumées ici et là, il m’était impossible d’en lire aisément les propos que je cherchais à percer. Je finis par refermer l’ouvrage et le poussai sur le coin de la table, contemplant les bougies qui crépitaient.

Bien que l’après-midi s’achevât à peine, le bar débordait à présent de gens qui, pris au dépourvu de cette panne et d’une telle pluie, étaient venus se réfugier là afin de trouver un peu d’apaisement, fût-il lui-même liquide, à toutes ces perturbations. La plupart avaient mon âge quand d’autres étaient plus âgés même si certains étaient également encore jeunes. Pourtant, tous se ressemblaient : ils évoluaient comme cadres, vivant dans le même cadre, visant les mêmes buts, ayant le même profil, la même dégaine, les mêmes réflexes, les mêmes tacs, les mêmes tics, les mêmes tocs, les mêmes plaisirs dénués de cette absence même de désir, les mêmes téléphones, les mêmes amis, le même vocabulaire creux et ordinaire formant les mêmes discours, ordinaires et creux. Bref, c’étaient des hommes éternellement jeunes, éternellement dépourvus d’ardeur, interminablement conformistes. Jaugeant la situation qui était la nôtre – plus de courant, plus de réseau, plus de subterfuge – je commandai une autre « blonde » afin d’y noyer mes pensées hautaines.

En 2016, « Dans l’existence de cette vie-là », le deuxième roman de Caroline Hoctan, avait été un choc littéraire majeur, l’un de ceux que l’on rencontre quelques fois par an, et pas toujours, loin de là. Dans une New York à la fois terriblement réaliste et curieusement onirique (déjà, les lieux et les personnes y étaient le plus souvent désignés par de rusées périphrases, surnoms et alias), au cœur de la crise d’avidité capitaliste dite des subprimes, en 2007-2008, cet étonnant roman, ambitieux et englobant, s’attaquait déjà, à travers son minutieux décryptage d’un réel en délitement accéléré, aux liens fondamentaux que crée la littérature de fiction dans la vie même (et ce clin d’œil au passage, ici, à Paco Ignacio Taibo II, pour paradoxal qu’il puisse sembler, n’a rien de gratuit, croyez-moi).

Publié en mars 2025 chez Tinbad, « La fabrication du réel » en constitue une forme rare de relecture, de retournement et de palimpseste à haut degré d’octane – et un choc de lecture d’une magnitude encore supérieure, ce qui n’est pas peu dire.

La narratrice (qui emprunte à nouveau beaucoup de traits et d’histoire personnelle à l’autrice – mais évoquer ici le terme d’autofiction n’aurait à coup sûr guère de sens, la quatrième de couverture propose celui d’ontofiction, qui emportera largement l’adhésion à l’issue de la lecture), alors qu’elle travaillait à un grand roman, « L’Exviela » – qui renvoie logiquement à « Dans l’existence de cette vie-là » -, apprend, lorsque certains individus surgis du passé et d’une forme particulière de bureau des légendes font leur apparition brutale dans sa vie que l’on aurait pu qualifier de tranquille quoique tourmentée, que son père récemment décédé n’était décidément pas – seulement – l’homme qu’elle croyait connaître.

C’est alors, par rapport aux quelques bribes très incomplètes et aux soupçons épars qu’elle aurait pu avoir, que se déverse sur elle (catalysée par une vieille photographie que l’on devinera prise à Cercottes (Loiret), base des services « action » du renseignement français depuis 1950, et longtemps repaire du fameux « 11ème choc », bras armé du SDECE de 1946 à 1963 et de la DGSE de 1985 à 1993) toute une face peu connue – voire encore secrète sous certains de ses aspects – de la Guerre Froide, mais aussi des suspicions et infidélités entre prétendus « alliés » du « monde libre », face portée par des mots tels que « Stay Behind » ou « Gladio », par exemple. Et derrière ce moment de vertige qui se renforce peu à peu, toute une autre histoire de l’Occident, de l’après-deuxième guerre mondiale à aujourd’hui, nourrie de fictions crédibles, de paravents, de fumigènes et d’imaginaire, se dessine – se fabrique – sous ses yeux et sous les nôtres, au risque de se retrouver piégé dans le réseau serré et mobile des grands complotismes contemporains.

La mort de mon père – au demeurant fort âgé – fut alors pour moi l’occasion, sinon le prétexte, de quitter l’emploi de seconde zone que j’occupais pour m’envoler de l’autre côté de l’Atlantique, vers cet « Archipel de la Fiction » auquel mon père était lui-même fort attaché. J’avais l’intention d’aller m’y réfugier pour écrire comme je le souhaitais, pour écrire vraiment, écrire tout le temps. J’avais commencé à travailler jeune, avant de poursuivre sur le tard des études comme sorboniste, études qui s’achevèrent avec l’obtention d’un doctorat à cet âge christique que d’aucuns considéraient être l’année du bonheur dans notre vie d’adulte, ce qui ne fut pas mon cas : à la suite de ce diplôme, je ne trouvai que des emplois sous-payés, sans avenir ni aucun intérêt. Et quoi que je pusse mettre comme ardeur, énergie ou volonté pour obtenir d’autres postes ou mener à bien des projets que je visais, il y avait toujours quelque chose qui n’allait pas, et qui me renvoyait sans cesse au milieu, aux origines et aux relations qu’il m’aurait fallu avoir, ou bien que l’on attendait que j’eusse, et dont l’absence, ainsi que le peu d’entrain que je mettais pour chercher à en obtenir, me faisait immanquablement défaut.

Ce sont dans ces conditions peu favorables que mon couple se dégrada lui-même. Je finis ainsi par me séparer de la seule relation amoureuse stable que j’avais connue jusque-là, et qui, pendant quelques années, m’avait fait stopper les sempiternelles liaisons frivoles ou sans lendemain dont j’avais pris le goût autant que l’habitude. Peu de temps après cette séparation, et alors que professionnellement je croupissais à rédiger des comptes rendus au kilomètre de réunionites entre utilisateurs et experts de services dans le domaine des échanges de données informatisés, le pays traversa une période de forte hystérie sociale. En effet, l’arrivée au pouvoir d’un président de la République au caractère aussi clivant qu’impulsif, et sa célèbre réplique du « casse-toi, pauvre con » à l’adresse d’un individu hostile à sa personne, devaient sonner le glas durable, sinon définitif, de ce que pouvait encore incarner cette nation, comme grandeur d’esprit, et révélaient le symptôme profond d’abjection, d’hostilité et de médiocrité qu’engendrait de plus en plus la société. C’est dans ce contexte que mon père vint à disparaître, et que tout – ou presque – changea dans ma vie.

Même si nous nous connûmes seulement à partir de mon adolescence, j’avais beaucoup d’affection pour lui, et je peux dire que ce fut réciproque. Au-delà de ce qui l’avait amené à quitter ma mère dans des circonstances aussi complexes qu’obscures, et donc à ne pas m’élever, j’avais une grande estime pour son parcours hors du commun, pour sa détermination instinctive et positive, pour son intelligence tant intellectuelle que pratique, et évidemment pour son esprit libre, lumineux et réfléchi. Mes relations avec lui avaient toujours été sur un pied d’égalité et de respect même si nous n’étions pas forcément d’accord sur tout et que sa vision des choses pouvait diverger de la mienne : notre différence d’âge – cinquante-sept ans – ne nous donnait pas à appréhender le monde de la même manière.

Cependant, et c’est ce qui me touche encore aujourd’hui lorsque j’y pense, il estimait que j’avais raison même si j’avais tort ou me trompais, simplement parce qu’il se mettait à ma place, faisant preuve d’une compréhension à mon égard et d’une empathie pour ce que je ressentais, que je ne m’expliquais guère alors. Il suggérait ainsi avec clairvoyance que lorsque nous n’étions pas d’accord sur tel point, à tel sujet, ou concernant telle situation, c’était parce que nous l’examinions depuis un angle différent.

Très peu de romans contemporains partagent l’exigence et l’ambition de « La Fabrication du Réel », sur le terrain mouvant où se heurtent les géopolitiques et les imaginaires, dans l’ombre du secret, du renseignement et du complot.

Disposant comme autant de petits cailloux ou de rochers imposants ses traces et miroirs de Lautréamont, d’Harry Potter, de Wong Kar-wai, d’Aldous Huxley, de capsules de temps, de Soulac-sur-Mer, de pêche à la truite en Amérique, de conquête des cœurs et des esprits ou de défaut d’origine, et de tant d’autres, sous le double parrainage de l’écrivain Jack-Alain Léger (si l’être est multiple, pourquoi le réel ne le serait-il pas aussi ?) et du personnage mystérieux et para-volodinien en diable nommé… Bardo, « La Fabrication du Réel » englobe aussi bien les effets de révélation mémorielle d’une Nathalie Peyrebonne (« Inconstance des souvenirs tropicaux », 2020) que ceux d’intrication physique et psychique des grands maîtres de l’espionnage historique et imaginaire tels que Robert Littell, Pierre Nord et John Le Carré, ou de leurs détourneurs tels Nicolas Richard ou Peter Szendy. En naviguant entre l’irréalité de certaines irréalités et la réalité de certaines irréalités, en jouant du mélange des genres et du saute-frontières physiques et littéraires, ce roman magique et obsessionnel déchiffre – au moins aussi bien que le Fredric Jameson de « La totalité comme complot », le Luc Boltanski de « Énigmes et complots – Une enquête à propos d’enquêtes » et les Wu Ming de « Q comme Qomplot » et de « OVNI 78 » – la question du façonnement continu des imaginaires et du carburant authentique des complotismes fantasmatiques.

C’est ainsi que Caroline Hoctan dessine pour nous les contours résolument personnels d’un point d’équilibre parfait, à l’ombre tutélaire du grand Thomas Pynchon, certainement, entre deux autres œuvres majeures de l’imaginaire contemporain, le grand « La femme qui avait perdu son âme » du prix Pulitzer Bob Shacochis, dont les joueurs de golf impavides semblent souvent rôder ici en arrière-plan, et la fabuleuse trilogie (« Lazar », « Frontières » et « Une bête se nourrissant d’elle-même ») consacrée par Olivier Benyahya à la géopolitique secrète d’Israël, à travers un jeu d’intertextualité et d’ellipse jamais égalé.

Précipitez-vous sur la grâce savoureuse, inquiétante et inordinaire de cette « Fabrication du Réel ».

Comme je buvais mon café et l’observai en gardant le silence, il finit par prendre la tasse que je lui avais servie, et par me demander sur quoi j’étais en train d’écrire. Comment savait-il que j’écrivais ? Il émit une sorte de petit ricanement muet. Je ne pus m’empêcher de penser qu’il m’agaçait. Il m’exposa qu’il savait même que c’était un roman, bien qu’il ne comprît pas l’intérêt d’en écrire encore. En effet, il estimait qu’une telle activité était le plus souvent considérée au mieux comme une sorte de passe-temps, ou au pire comme une névrose, apparaissant même aux yeux de certains comme l’une de ces logorrhées sophistiquées qu’ils avaient un malin plaisir d’ignorer, ou de dénigrer au motif qu’elles leur demandaient un effort de lecture. Je constatai qu’il connaissait bien les problèmes rencontrés par la littérature de nos jours. Pas seulement de nos jours, mais depuis toujours, rétorqua-t-il avec cette emphase qui me répugnait, justifiant que d’avoir été dans sa jeunesse « bibliothécaire », lui avait permis de saisir ce que représentait la littérature pour cette société. Et depuis ?

Il vint s’appuyer sur le rebord de ma table de travail, affichant un sourire amusé, presque contenté, de pouvoir ainsi parler de lui. Il m’apprit qu’il avait fini par entrer au « Schmurtz », le Service Action de l’unité militaire secrète hexagonale, c’est-à-dire qu’il avait été recruté par cette Centrale de contre-espionnage – surnommée à l’époque le « Sdek » – où il avait accompli sa carrière pendant un certain temps, et dont le centre administratif – cette fameuse « Piscine » – était situé sur les « Maréchaux », les boulevards extérieurs de la capitale. Cela n’a pas toujours été une existence facile, constata-t-il de sa voix pâle tandis qu’on le sentait habité par toutes sortes de déceptions, de frustrations et de remords.

Comme je ne répondis pas, il me demanda si je savais que mon père avait lui-même été un de ces « Oscar Roméo » d’Outre-Manche. Je le regardai d’un air médusé et il fut tout à coup mal à l’aise. S’il voulait dire que mon père avait été un de ces Officiers de Renseignement du royaume d’Albion, et plus particulièrement du neuvième département de la Milint, avant d’en démissionner après-guerre, j’étais au courant. Cette photographie réalisée plus de vingt ans après la guerre ne vous étonne donc pas ? s’enquit alors Fugace, tout en tirant une dernière bouffée de sa cigarette pour en écraser avec soin le mégot dans le cendrier. Bien évidemment. Mais ce qu’elle représentait, comme les notes inscrites au dos, ne me paraissaient pas très significatif. Quelles notes ? m’interrogea Fugace en se tournant en direction du cadre. Je me levai pour aller le décrocher et en retirer le cliché afin de le lui montrer. Au vu du mot « Cercueil » et du nombre 45, il sourit imperceptiblement, m’affirmant que c’était le nom par lequel ils appelaient entre eux cette commune dans le « Centre » où se situait leur camp d’entraînement, ainsi que le code postal de son département. Évidemment, je comprenais mieux pourquoi mon père avait vécu dans une localité voisine de ce même département. J’imaginais donc qu’il avait quelque chose à voir avec ce camp d’entraînement, mais comme je n’en avais jamais rien su, j’appréhendai difficilement ce qu’il pouvait y faire. Fugace opina de la tête. C’est là que nous nous rencontrions pour préparer nos missions. Leurs missions ? Fugace ne répondit pas, me faisant juste constater qu’il en savait assez long sur mon père, même si je ne comprenais toujours pas pourquoi il s’était introduit de cette manière chez moi. Sans parler de cette première intrusion à laquelle il prétendait n’être pour rien.

Hugues Charybde, le 7/10/2025

Caroline Hoctan - La Fabrication du réel - éditions Sinbad

L’acheter chez Charybde, ici

Caroline Hoctan

05.10.2025 à 14:14

La c.r.e.a.m hip hop et plus de Kassa Overall renverse la perspective

Texte intégral (652 mots)

L’excellent jazzman Kassa Overall, personnage légendaire et hyperconnecté, revient chez Warp avec des reprises aussi jazz que décontractées et rigoureuses de classiques du hip-hop signés The Notorious B.I.G., Wu-Tang Clan, Dr. Dre, A Tribe Called Quest, OutKast, Digable Planets et Juvenile. Un pas de côté, là où la main de l’homme devrait plus souvent mettre le pied…

Kassa Overall est un lien commun entre - respirez profondément - tout le monde, de son ancien propriétaire, le père de Spike Lee, Bill Lee, à ses collaborateurs musicaux, allant de son mentor et protégé de Miles Davis, Wallace Roney, à Arto Lindsay, Yoko Ono, Ravi Coltrane, Das Racist et Cass McCombs, avec à son actif un passage en tant que DJ pour le groupe maison de « The Late Show With Steven Colbert ». Un homme très occupé ! Il donne aujourd'hui suite à l'album « Animals » de 2023 et à « Live at Third Man Records » avec des odes chaleureuses aux tubes de sa jeunesse qui ne manqueront pas d'attirer l'attention de tous les plus de 40 ans qui regrettent l'âge d'or du rap et du boom bap des années 90, en revisitant des classiques, dans un style vintage, qui met en valeur les racines jazz du hip-hop sous un jour nouveau.

Sa reprise de « Rebirth of Slick (Cool Like Dat) » de Digable Planets est un moment fort, doublant la verve jazz déjà explicite de l'as de « Blowout Comb » avec une vitalité débordante, tandis que « C.R.E.A.M. » du Wu Tang Clan est beaucoup plus éloigné de l'original - vous aurez peut-être du mal à rapper dessus. De même, sa reprise de « Nuthin But a « G » Thang » de Dre est presque méconnaissable, passant du style « hood » au jazz de chambre feutré. Les morceaux les plus proches de l'original sont peut-être sa réinterprétation jazz de « SPOTTIEOTTIEDOPALISCIOUS » d'Outkast, qui fera danser les amateurs de jazz, et, plus surprenant, sa version relativement sobre de « Big Poppa » de Biggie, où le clavier est remplacé par des cuivres et des bois pour un effet charmant et plus rêveur.

JP Boomcat, le 7/10/2025

Kassa Overall - Cream- Warp

05.10.2025 à 13:18

« Je fais de la non-fiction comme je fais de la fiction » interview de l’éditrice Anne-Charlotte Velge

Texte intégral (4911 mots)

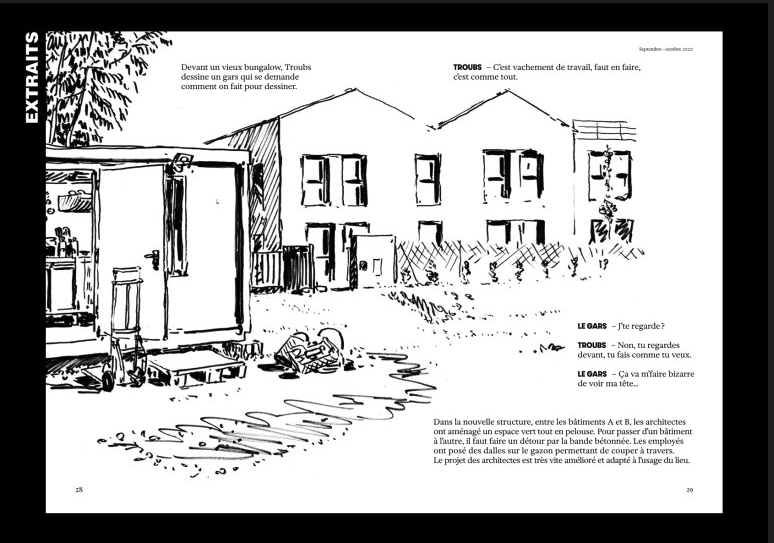

À l’occasion de l’annonce de la création du label Steinkis-Zones, une nouvelle collection d’essais adaptés en bande dessinée portés par les éditrices Anne-Charlotte Velge de chez Steinkis et Marieke Joly, éditrice aux éditions La Découverte — Zones. Pour en parler, nous sommes allés à la rencontre d’Anne-Charlotte Velge pour évoquer son parcours professionnel, de la fabrication à l’édition, de la fiction au documentaire.

Anne-Charlotte Velge / photo ©DR

Avec une proposition éditoriale toujours plus importante, la bande dessinée documentaire est omniprésente en librairie et une grande partie des maisons d’éditions se sont lancées ou ont renforcé leur offre éditoriale sur le secteur. Les éditions Steinkis lancées en 2011 par Moïse Kissous se sont spécialisées dans cette veine et l’éditrice Anne-Charlotte Velge continue de développer cet aspect de la maison en se rapprochant du label Zones des éditions la Découverte, fondé par Grégoire Chamayou en 2007.

Trois titres sont déjà annoncés pour 2025-2026 autours d’essais du catalogue, un premier en novembre : On ne naît pas mec de Daisy Letourneur & Shyle Zalewski. Puis en février 2026, Sex friends de Richard Mèmeteau & Colin Atthar et Propaganda de Françoise de Ruscak & Maxime Belloche d’après Edward Bernays en septembre 2026.

Mais avant de les découvrir dans les prochains mois, laissons la parole à Anne-Charlotte Velge.

Peux-tu nous raconter ton parcours professionnel avant ton arrivée chez Jungle en 2018 ?

Anne-Charlotte Velge : Depuis toute petite, je savais que je voulais être éditrice. Au collège, j’ai rencontré un éditeur et ce fut une véritable révélation. J’ai ensuite eu l’opportunité de faire un stage chez lui au début de mes études, et l’aventure a commencé.

Je savais également que je voulais travailler dans l’illustré. J’entretenais un rapport très fort avec la bande dessinée et j’étais fascinée par la technique.

J’ai débuté dans la fabrication chez Delcourt : nous recevions les originaux, nous les scannions, faisions le lettrage… Après un passage chez Bayard, je suis retournée chez Delcourt, puis j’ai exploré le manga chez Pika.

Mais j’avais envie de davantage de création et de moins de traduction. C’est ainsi que je suis arrivée chez Jungle pour développer un catalogue ado-adulte et de la fiction jeunesse, avant de rejoindre Steinkis pour travailler sur la non-fiction.

Chez Jungle puis chez Steinkis, tu as touché à plusieurs champs éditoriaux. Peux-tu nous en parler ?

A.-C.V. : En arrivant chez Jungle, j’ai apporté une expertise en fabrication, prépresse, et une sensibilité particulière à l’image, au manga et à la littérature adolescente. Avec l’équipe, nous avons eu envie de revenir à la fiction et au roman graphique adulte.

De là est née la collection Ramdam, qui propose des récits pour adultes ancrés dans des univers fictionnels. J’ai ensuite développé de la fiction jeunesse et adulte, créé une collection de romans graphiques pour ados — mêlant achats de droits et créations originales, comme Ratures indélébiles (Aurèle Gaillard & Camille K.) — et poursuivi le développement de parodies inspirées de la pop culture.

Puis, Moïse Kissous m’a proposé de reprendre le catalogue documentaire. C’était un domaine que j’avais peu exploré, hormis avec Trois filles debout (Séverine Vidal & Anne-Olivia Messana), un album retraçant le parcours militant de trois adolescentes et que j’avais adoré accompagner. J’ai accueilli avec joie cette nouvelle opportunité, j’aime comprendre comment le monde fonctionne et ça me semblait un excellent terrain d’apprentissage.

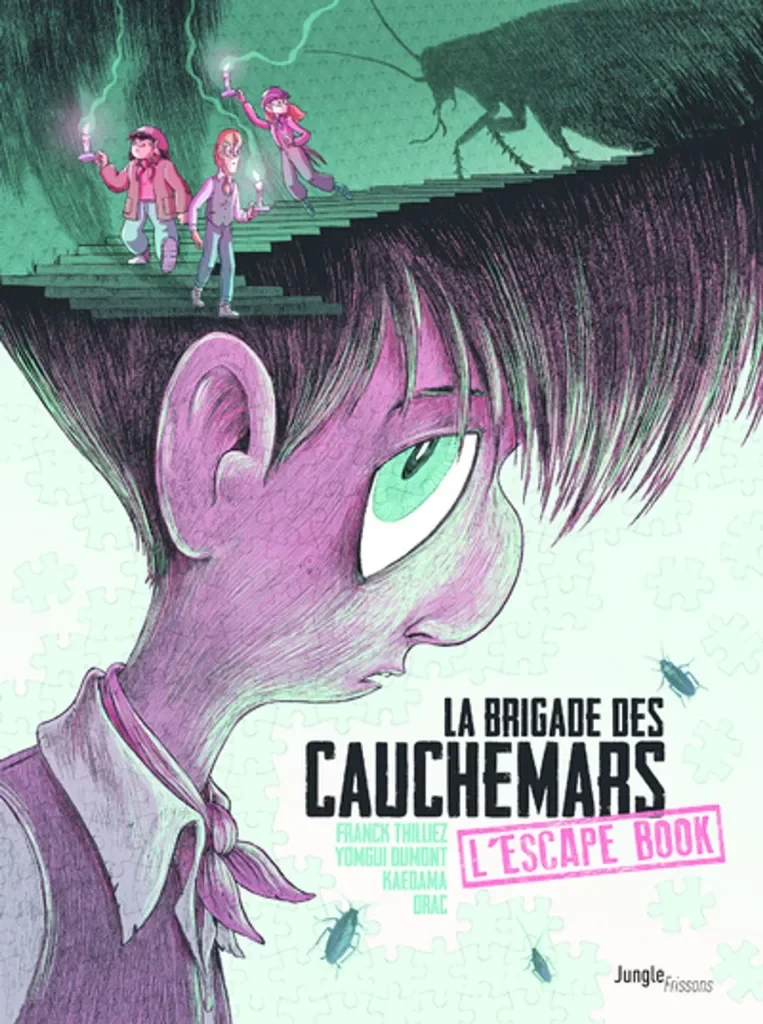

En parallèle, je continue d’éditer La Brigade des cauchemars (scénario de Franck Thilliez, dessin de Yomgui Dumont & couleurs de Drac), l’un de mes titres favoris chez Jungle, ainsi que Retour à Tomioka ( Laurent Galandon & Michaël Crouzat), récompensé par le Fauve Jeunesse à Angoulême en 2025. Même en travaillant désormais chez Steinkis, j’entretiens ainsi un lien précieux avec Jungle, la fiction et la jeunesse.

Tu as initié plusieurs projets, dont la collection Ramdam, qui met en avant de jeunes auteur·ices. On observe un regain d’intérêt pour ce type de démarche, comme chez Dargaud avec la collection Combo. Quelle était votre ambition ?

A.-C.V. : Notre volonté était d’ancrer la collection dans le contemporain et de donner la parole aux jeunes auteur·ices sur ce qu’ils et elles avaient envie d’exprimer, tout en restant dans un espace fictionnel en résonance avec les enjeux de la société actuelle.

C’est le cas des Nébuleuses (Anaïs Félix & Camille Pagni), le dernier ouvrage paru dans la collection, qui interroge les schémas amoureux contemporains. C’est une histoire d’amour moderne qui questionne la liberté, l’individu, et ce que l’on veut ou non donner en amour.

Le cahier des charges de la collection imposait de ne proposer que des one-shots. Pourquoi ce choix ?

A.-C.V. : Ce choix répondait autant aux attentes de la maison qu’aux miennes. Les albums étant conçus sur des paginations importantes, nous voulions offrir des récits aboutis et conclusifs, aussi bien pour les auteur·ices que pour les lecteur·ices.

La série ne s’est jamais posée comme une option pour Ramdam. Nous ne publions que deux titres par an : proposer une série aurait signifié des attentes interminables pour les suites. Avec Ramdam, nous cherchons à créer des bulles de lecture, des œuvres indépendantes, hors du temps, dans lesquelles la BD transporte le lecteur grâce à l’univers graphique et la voix singulière de l’auteur·ice.

La collection publie peu de titres. Est-il possible pour un·e même auteur·ice d’y revenir ?

A.-C.V. : Oui, mais pas systématiquement. Nous accompagnons nos auteur·ices sur la durée. Par exemple, Valentin Maréchal a publié un deuxième livre, Le Phare. Il avait déjà travaillé avec Jungle et nous collaborons aujourd’hui sur un projet chez Steinkis.

Ramdam est un espace d’expérimentation. Les auteur·ices y explorent, puis partent vers d’autres labels ou éditeurs — et nous les encourageons à le faire. Les albums demandent souvent plusieurs années de travail, et les collaborations nouées sont très fortes. Même si l’on ne retravaille pas immédiatement ensemble, il est fréquent que nos chemins se recroisent ailleurs.

Quels retours avez-vous reçus de la part des libraires et du public sur Ramdam ?

A.-C.V. : Les libraires apprécient la collection et trouvent les albums beaux et singuliers. Ils perçoivent Ramdam comme un espace romanesque et fictionnel, plutôt destiné à un lectorat de 20 à 35 ans.

La ligne éditoriale est volontairement ouverte : les auteur·ices sont libres en termes de style graphique comme de pagination. L’objectif est de proposer un espace de création qui mette l’accent sur le scénario, les dialogues et l’expérience d’une histoire unique, tout en accompagnant de jeunes voix.

Tu as supervisé un projet original, un escape game en BD avec La Brigade des cauchemars. Comment est née cette idée ?

A.-C.V. : J’adore jouer ! Yomgui Dumont, le dessinateur de La Brigade des cauchemars, partage cette passion. En festival, notre première question est toujours : « À quoi tu as joué récemment ? ». Très vite, nous avons eu envie de créer un jeu en BD. N’étant pas éditeurs de jeux, il fallait rester dans notre domaine de compétence.

Nous avons embarqué toute l’équipe et travaillé avec Kaedama, un créateur de jeux formidable. Ensemble, nous avons conçu une dynamique d’escape game adaptée à la BD.

Ce projet répondait aussi à une frustration des auteur·ices jeunesse : travailler 18 mois sur un album lu en 12 minutes. Avec l’escape game, la lecture devient active : les lecteur·ices doivent chercher des indices dans l’image, ce qui change leur rapport à la BD.

La Brigade des cauchemars – Escape Book est donc un mélange de BD, de l’univers labyrinthique de Franck Thilliez, du dessin de Yomgui Dumont et des énigmes conçues par Kaedama.

Tu as aussi accompagné l’adaptation de Colossale. Quel a été ton rôle ?

A.-C.V. : Ayant travaillé dans le manga, j’avais déjà réfléchi à l’adaptation de webtoons. J’étais une grande fan de Colossale (Rutile & Diane Truc, [notre coup de coeur & notre interview en vidéo avec les autrices]) avant d’arriver chez Jungle. J’ai contacté les autrices, puis nous nous sommes rencontrées à Angoulême. De longues discussions ont suivi pour définir ce que nous voulions construire ensemble.

Ce fut un projet exigeant : cinq tomes, un rythme intense, beaucoup de retouches et de couvertures à penser. Mais la dramaturgie du webtoon, déjà très solide, a facilité l’adaptation papier.

Nous avons même proposé une édition collector, avec des épisodes bonus. C’était une façon de matérialiser l’objet-livre et de répondre aux attentes des fans. Colossale explore aussi ce double jeu entre l’image que l’on renvoie et ce que l’on est vraiment : une thématique universelle.

J’aime accompagner les lecteur·ices en leur donnant des clés de compréhension. Que ce soit pour Colossale, pour Pour l’amour de Monna Lisa (Marco Rizzo & Lelio Bonaccorso) ou pour Shubeik Lubeik (Deena Mohamed), je trouve essentiel d’expliquer les choix éditoriaux pour permettre une meilleure lecture.

Quelles différences vois-tu entre fiction et documentaire en tant qu’éditrice ?

A.-C.V. : Je pense que je fais de la non-fiction comme je fais de la fiction, c’est-à-dire beaucoup par l’angle du récit. Je demande souvent aux auteur·ices ce qu’ils ont envie de raconter par rapport à leur sujet. Je crois qu’il faut incarner et ancrer la documentation dans un récit. Chez Steinkis, nous publions beaucoup de témoignages et de tranches de vie. Les auteur·ices échangent aussi beaucoup, se relisent mutuellement : il y a une réelle intelligence collective.

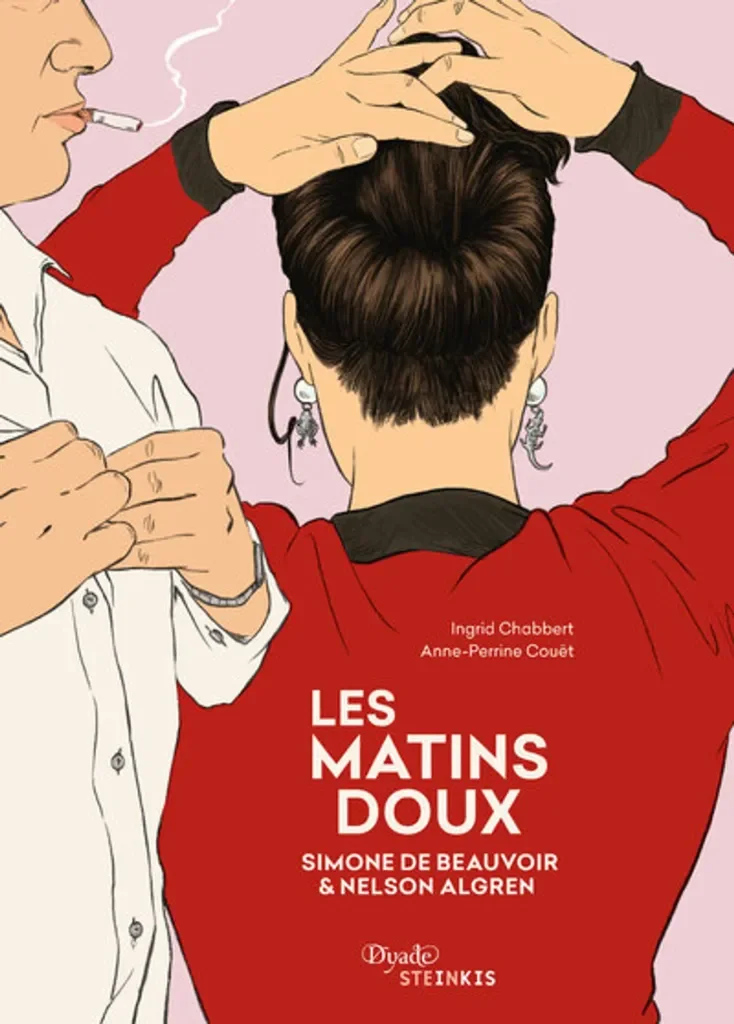

Même si, en documentaire, nous faisons aussi souvent appel à des spécialistes : journalistes, historiens, scientifiques, ils participent en tant qu’auteur pour relire, apporter leur expertise sur les sujets. Le documentaire n’est pas toujours une question de vérité. Par exemple, dans Les matins doux, inspiré de la correspondance entre Nelson Algren et Simone de Beauvoir, une part reste inconnue. Les autrices ont donc proposé une interprétation de cette relation, une projection.

Pour conclure, peux-tu nous parler des projets à venir ?

A.-C.V. : Oui, il y en a beaucoup et ils sont passionnants !

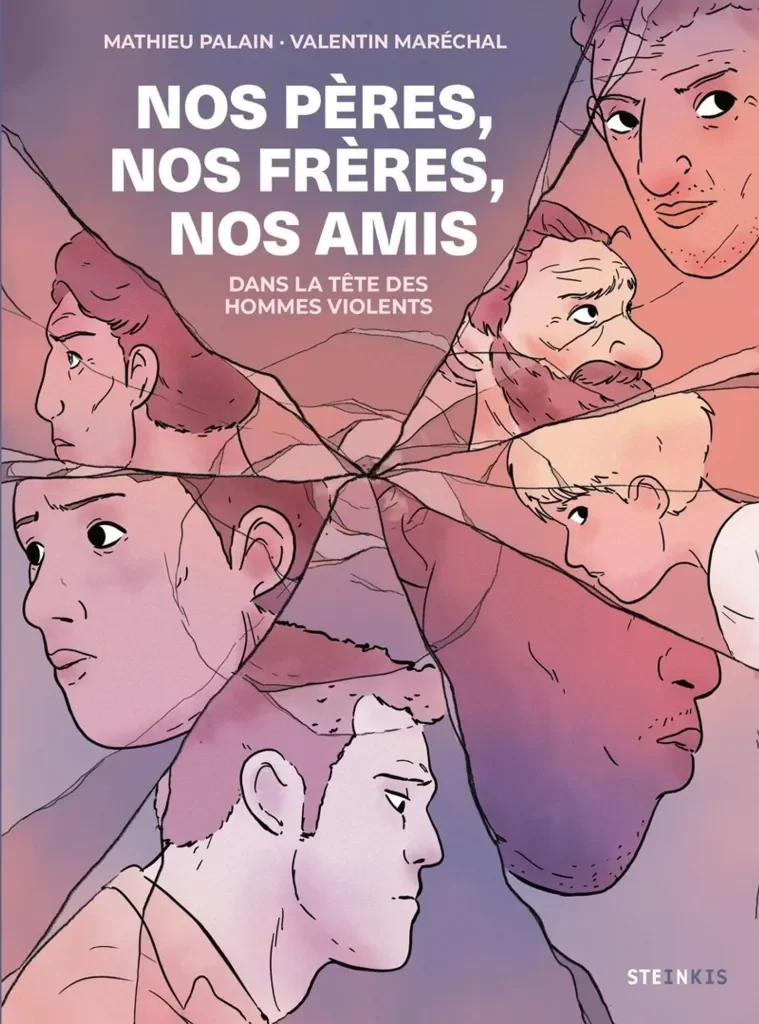

Chez Steinkis, la fin d’année sera marquée par des publications autour de la masculinité : Pénis de Table 2 (Cookie Kalkair [Lire ici notre interview de l’auteur]) et Nos pères, nos frères, nos amis (Mathieu Palain & Valentin Maréchal), dans la continuité de notre réflexion sur les violences sexistes et sexuelles, initiée notamment avec Les femmes ne meurent pas par hasard (Charlotte Rotman, Anne Bouillon & Lison Ferné) en 2024.

Nous préparons également le lancement de notre collaboration avec la collection Zones (La Découverte), dont les premiers titres arriveront très bientôt. Et puis… d’autres nouveautés suivront, mais je préfère garder un peu de suspense.

Vous avez quelques bonnes pistes de lectures pour les fêtes, et je vous propose également de (re)voir cette interview vidéo autour de Pierre Bourdieu pour parler de l’enquête inédite de Pascal Génot & Oliver Thomas chez Steinkis mais également du livre de Tiphaine Rivière publié aux éditions Delcourt / La Découverte.

Thomas Mourier, le 7/10/2025

Interview de Anne-Charlotte Velge

-> Les liens renvoient sur le site Bubble où vous pourrez vous procurer les ouvrages évoqués

27.09.2025 à 15:04

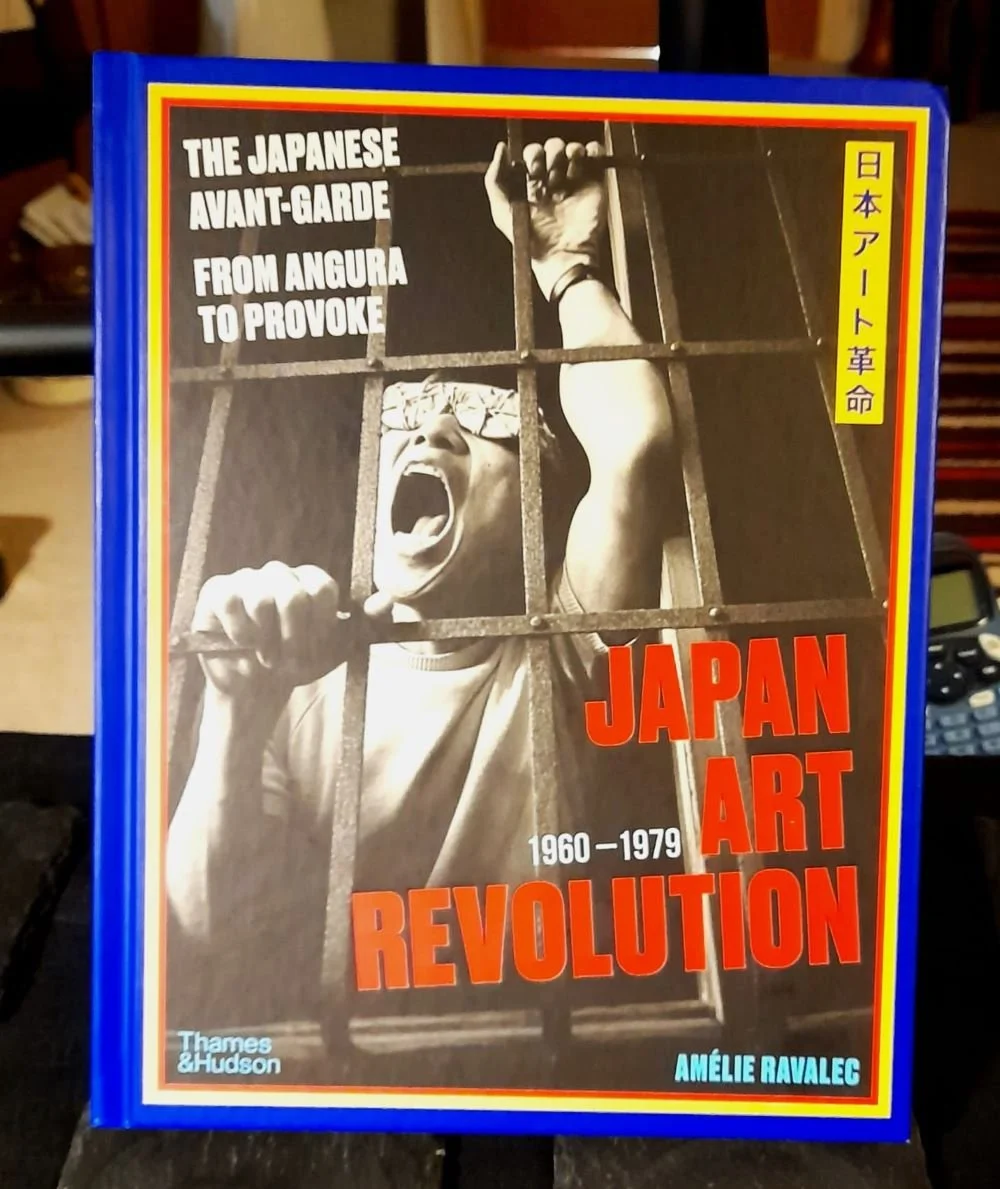

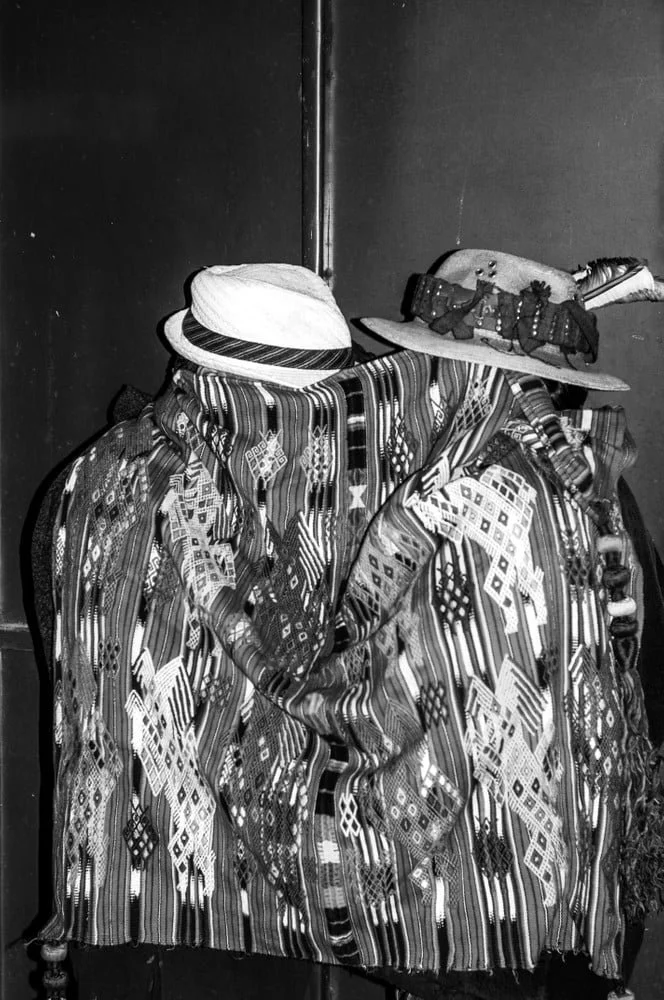

Amélie Ravalec et l'avant garde au Japon de 1960 à 1979, d'Angura à Provoke

Texte intégral (2122 mots)

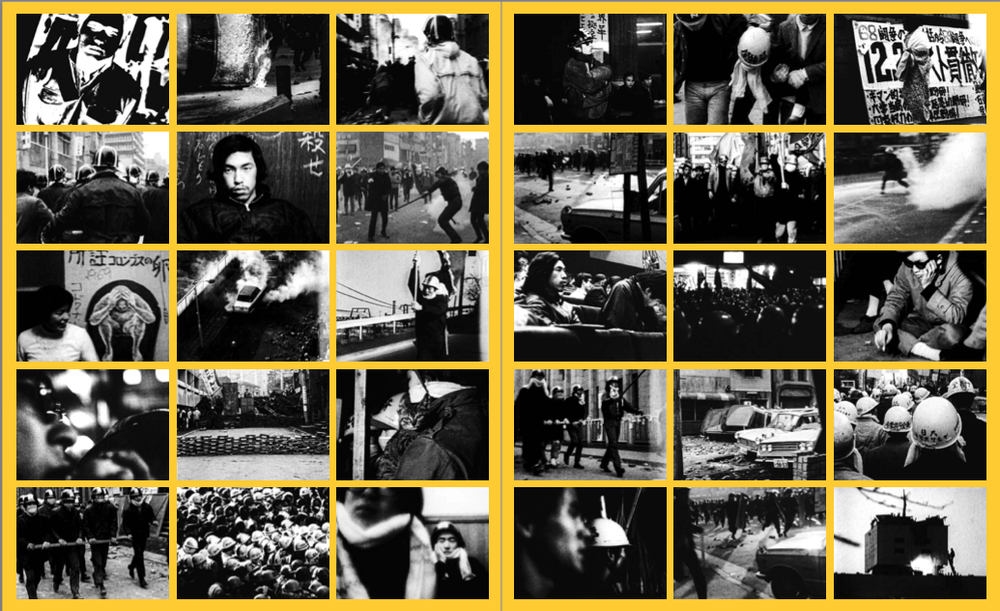

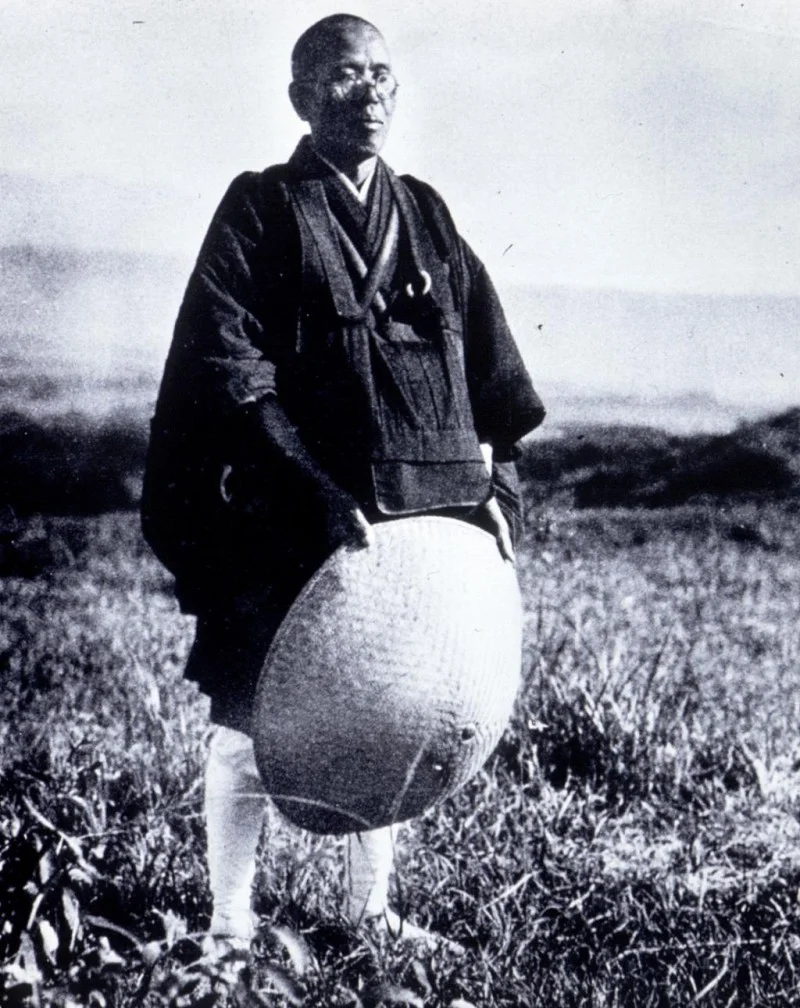

Les années 1960 et 1970 ont été une période d'une intensité inimaginable en termes de changements sociaux et politiques au Japon. Les souvenirs de la guerre étaient encore frais et douloureux. Cette expérience douloureuse et cathartique, qui a notamment vu le Japon subir les deux seules utilisations de la bombe atomique dans l'histoire de la guerre, a bouleversé toute la structure de la société japonaise.

Le discours politique et la rébellion, auparavant impensables, ont fait surface. L'influence croissante de l'Occident sur la jeunesse japonaise désabusée, qui ressentait vivement l'impact de la guerre désastreuse dans laquelle les anciennes méthodes l'avaient entraînée, a donné naissance à un mouvement underground japonais avant-gardiste, petit mais dynamique et radicalement inventif, formé autour d'un groupe d'artistes, de photographes, de cinéastes, de metteurs en scène de théâtre et de danse, d'interprètes et de compositeurs partageant les mêmes idées, tous animés par le désir commun de remettre en question les normes établies et de repousser les limites.

Comme le décrit l'illustrateur et collaborateur Yokoo Tadanori dans son introduction au livre, « c'était quelque chose d'incroyablement concentré, qui se passait dans des espaces très restreints, sur de courtes périodes. C'est ce qui le rendait si intéressant ». Il souligne également que la corporéité était cruciale. « Aujourd'hui, les gens réfléchissent trop, analysent tout à l'excès... À l'époque, tous ces individus agissaient à travers leur corps... C'est une époque ennuyeuse comparée à celle-là ». Même si l'être humain a tendance à glorifier et à mythifier le passé, il suffit de parcourir la riche variété d'images et d'œuvres d'art provocantes incluses dans ce livre somptueux et impeccablement organisé pour se rendre compte qu'il n'exagère pas.

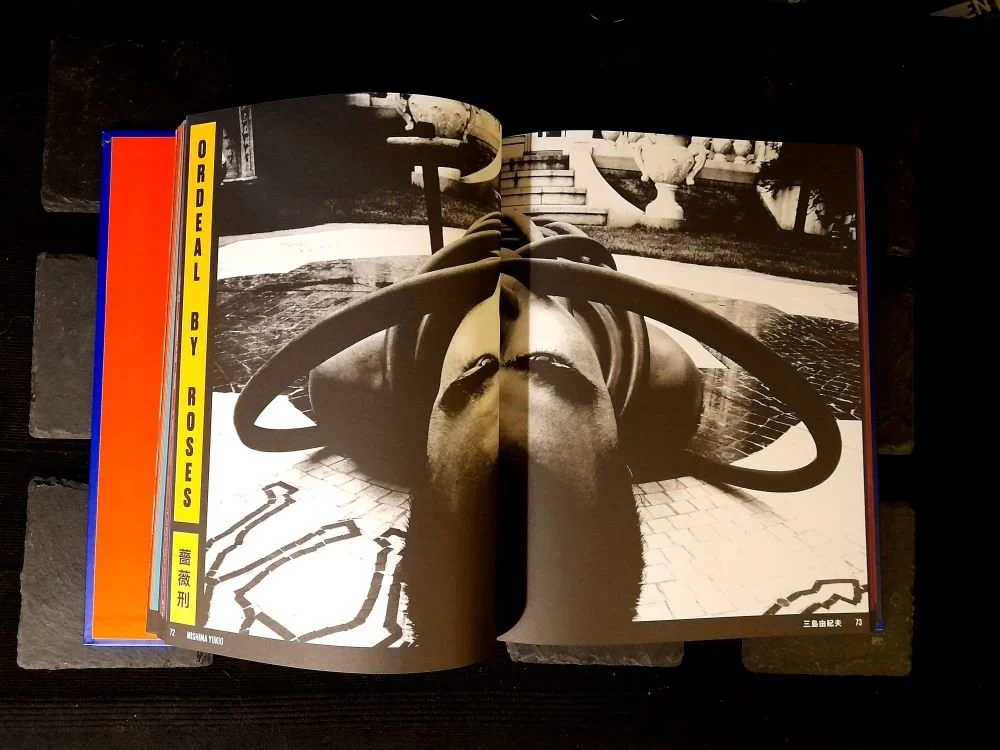

Conformément au besoin de s'exprimer à travers la physicalité, Japan Art Revolution présente beaucoup de nudité et de bondage fétichiste modéré. Un exemple (mais il y en a beaucoup d'autres) est l'art de Tanaami Keiichi, qui combine des sérigraphies de modèles pornographiques à la manière de Warhol avec des dessins animés érotiques psychédéliques et des collages influencés par le dadaïsme. Comme il le dit dans l'une des citations qui ponctuent les images, « les choses sont attirantes en raison de leur érotisme... Les bâtiments, la nourriture et les espaces de vie peuvent également être érotiques. Je pense que l'érotisme se trouve dans de nombreux endroits ». Il ne s'agit pas ici de simple titillation, mais d'une remise en question de vos idées préconçues sur ce qui est beau, à une époque (aujourd'hui révolue) où l'art avait encore le pouvoir de choquer.

Ce n'est qu'un petit exemple parmi d'autres. Japan Art Revolution présente également le théâtre Butoh, des photographies révolutionnaires, des performances artistiques provocantes, des illustrations dérangeantes et stimulantes, et bien plus encore. Tous contiennent des éléments de physicalité qui relient ce mouvement, s'il s'agissait bien d'un mouvement organisé. Il s'agissait probablement d'un moment parfait où tout s'est réuni : les bonnes personnes, le bon environnement, les bons lieux, une caractéristique qu'il partageait avec d'autres mouvements tels que le dadaïsme, le futurisme et le surréalisme, ou même le punk et la musique industrielle. C'était une époque particulière. Pas facile, mais spéciale. Le mouvement avait son propre magazine (ou fanzine, si vous préférez ce terme), Provoke, créé par un groupe d'artistes dont faisait partie le photographe Daido Moriyama, qui vous est peut-être plus familier en Occident. Plus visuel que littéraire, il a joué un rôle central pendant les deux années de son existence, publiant un manifeste qui déclarait que la photographie et l'image étaient une nouvelle forme de langage et de pensée.

Amélie Ravalec a réalisé un travail très spécial en compilant ce livre et en réalisant le film qui l'accompagne, Japanese Avant-Garde Pioneers. Contrairement aux livres d'art habituels, Ravalec a conçu chaque aspect du livre, jusqu'au design visuel saisissant de chaque page, à la structure (avec un chapitre séparé pour chaque artiste présenté) et à la présentation de chaque image. Son œil de réalisatrice et de designer, ainsi que son amour pour l'art radical japonais, confèrent à Japan Art Revolutions une énergie et un dynamisme qui font écho à ceux du mouvement original lui-même. Dans un livre grand format de 300 pages, à couverture rigide et entièrement en couleur, mes photos ici ne peuvent que donner un aperçu de ce qui vous attend à l'intérieur. Cela vaut la peine de gratter la surface et de creuser plus profondément, car cet ouvrage, tout comme le film, sera une référence incontournable pour les années à venir.

Alan Rider, le 29/09/2025

Amélie Ravalec - Japan Art Revolution 1960/1979 -The Japanese Avant-Garde from Angura to Provoke -

Thames & Hudson - édition anglaise

Daido Moriyama - Provoke

27.09.2025 à 10:33

On aime #110

Texte intégral (1131 mots)

L’image du monde

Photo Raul Cañibano (Cuba)

L’image (bis)

Kirill Kovalenko - Distant Places

La beauté n'est fixée nulle part. Même Venise n'est pas belle (phrase scandaleuse, mais qu'on en voie mille et mille photos, et on la pardonnera peut-être). Elle apparaît aux yeux. Hasard d'une lumière. D'une ligne de chiens abrutis de soleil et par miracle allongés en un trait qui attire le regard. De la position de guingois d'une voiture. Nous aimons cette célébration d'une cité populaire de la ville de nulle part à l'Est par le photographe ukrainien Kirill Kovalenko (de lui, nous n'avons rien réussi à savoir).

Christian Perrot

L'air du temps

Orso Jesenska - Et Nous Encore Vivants

Le haïku de dés

N'était le chant

Que lance dans la vallée

Le rossignol

Qui donc saurait

Que le printemps est arrivé?

Ôe no Chisato

L'éternel proverbe

Les âmes noires portent des chemises blanches.

Proverbe ukrainien

Taneda Santoka : 1882 - 1940

Les mots qui parlent

Ne vénérez pas ce qui vous est lointain ; ne le méprisez pas non plus. Apprivoisez-vous au lointain. Ne méprisez pas ce qui vous est proche; ne le vénérez pas non plus. Apprivoisez-vous au proche. Ne prenez pas à la légère vos yeux ; ne leur donnez pas non plus trop de poids. Ne donnez pas trop de poids à vos oreilles ; ne les prenez pas non plus à la légère. Rendez clairs et limpides et vos yeux et vos oreilles.

Eihei Dogen, le Trésor de l'Œil

26.09.2025 à 18:02

Geese, le truc qui troue avec "Getting Killed"

Texte intégral (1077 mots)

Le groupe new-yorkais Geese revient avec son troisième album studio très attendu, Getting Killed. Après avoir été approché par Kenneth Blume lors d'un festival de musique, Geese a enregistré l'album dans son studio de Los Angeles en dix jours seulement. Avec peu de temps pour les overdubs, le projet final se présente comme une comédie chaotique, à la structure désordonnée mais interprétée avec passion, inspirée par une vision rigoureuse. Pulse !

Getting Killed, leur dernier album, est une explosion instrumentale passionnante. Attendez-vous à la qualité phénoménale habituelle. L’album offre cette qualité habituelle et stupéfiante de Geese, avec de nouveaux messages de luxure et de honte. La chanson d'ouverture, Trinidad, qui a fuité, donne le ton à ces démonstrations chaotiques mais passionnées, à la créativité soudaine qui s'est exprimée pendant dix jours. Geese a un côté rugueux que d'autres artistes auraient peut-être cherché à lisser. Mais pas Geese, car cela affaiblirait leur travail s'ils essayaient de perfectionner ces moments, d'enlever le dynamisme et le cœur qui proviennent de ces moments spontanés. On peut l'entendre tout au long de Getting Killed, un album qui comporte les expérimentations nécessaires pour trouver une nouvelle voie à travers le bruit et les morceaux de rock artistique.

Cobra et Husbands sont des exemples phénoménaux de ce que Geese a à offrir. Le premier est une dissonance instrumentale et une voix rageuse, le second une procédure cool et décontractée où l'on entend un style de performance plus chaleureux. Geese a une fois de plus démontré son talent pour les chansons aux multiples couches, des œuvres qui ne se révèlent pleinement qu'après plusieurs écoutes. Getting Killed, leur chanson titre, est un événement qui mérite d'être célébré. Chaque chanson est une occasion de se rapprocher du concept et de sa signification en constante évolution. La chanson titre est un véritable chef-d'œuvre en matière d'instrumentaux qui créent l'ambiance, de paroles interrogatives et de voix qui relient le tout. Getting Killed passe son temps au bord de l'effondrement. Le fait qu'il ne le fasse jamais est aussi impressionnant que les moments extravagants créés par Winter et le groupe.

Une partie du plaisir de Getting Killed réside dans le flux de conscience avec lequel Winter écrit. 100 Horses est une œuvre fulgurante, non seulement pour ses qualités instrumentales et dérivantes, mais aussi pour ses commentaires culturels. La musique y danse en temps de guerre, Elle occupait une place aussi importante dans 3D Country qu'ici, mais le groupe semble plus à l'aise dans cette version plus sauvage et plus étrange de cet album. Bow Down offre un autre moment de narration incroyablement inventif et opportun. Associez-le au feu de l'enfer de Taxes et vous obtenez une version abrégée de La Divine Comédie. La peur de la mort n'est pas le moteur de l’album mais la prise de conscience de ce que vous perdez.

La dernière chanson de l'album, Long Island City Here I Come, est une fin fantastique. Est-ce une vision du paradis ? Un lieu rempli de promesses et de satisfaction ? Non. C'est une autre étape pour les angoisses et les lacunes émotionnelles, rendue vivante par la puissance vocale unique de Winter et les succès instrumentaux mordants de Geese. C'est une excellente conclusion d'album. La musique va-t-elle mourir à nouveau ? Geese bénéficie d'un élan sensationnel derrière son dernier album, qui ravira particulièrement ceux qui s'intéressent à l'histoire de la musique. Non pas dans l'évolution des notes, mais dans la mort de Buddy Holly, les sentiments d'animosité et de courage qui transparaissent à travers dix jours intenses consacrés à un seul projet. Ce sont les années les plus folles de Geese et leur évolution instrumentale et lyrique est évidente. Getting Killed est un événement phénoménal où la maîtrise des médias est aussi importante que les hurlements et les fracas d'un groupe instrumentalement éclairé. Pour les amoureux de Violent Femmes et de Certain General d’autrefois.

Jean-Pierre Simard, le 29/09/2025

Geese - Getting Killed - Partisan/ PIAS

26.09.2025 à 16:35

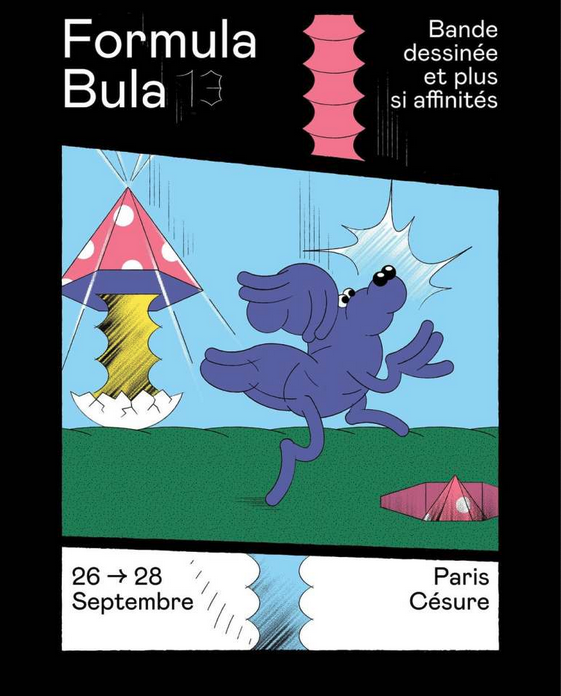

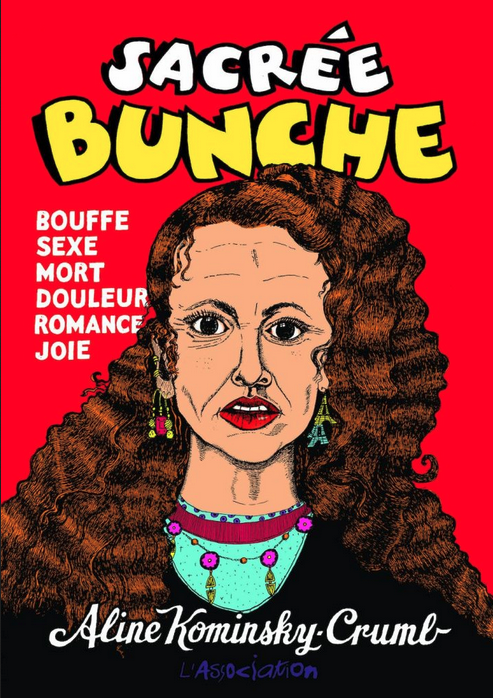

Aline Kominsky-Crumb célébrée à Formula Bula 2025, on fait un focus sur la programmation

Texte intégral (2940 mots)

Pour sa treizième édition, du 26 au 28 septembre, le festival FORMULA BULA revient à Césure (Paris 5e) avec une belle programmation qui mets en avant le travail d’auteurices qui questionnent notre société, ses codes et ses problématiques autour de la figure Aline Kominsky-Crumb, du matrimoine de la bande dessinée et des bandes dessinées engagées.

Aline Kominsky-Crumb nous a quittés en 2022 à l’âge de 74 ans (lire notre hommage ici) et cette année, sa fille Sophie Crumb, avec l’aide de Jean-Pierre Mercier, a traduit et remis à jour l’anthologie Sacrée Bunche qui regroupe une grande partie de l’oeuvre d’Aline Kominsky-Crumb.

50 ans de bande dessinée & de dessins à découvrir à travers une exposition Le plein d’amour au cœur de Formula Bula, en entrée libre ou avec une visite guidée, mais aussi des conférences : «Le sacre de la Bunche» avec Thomas Baumgartner, Lora Fountain, Sophie Crumb, Jean-Pierre Mercier, Jean-Luc Fromental (samedi 27 septembre- 14h) et «Matrimoine de la BD, à quel nom l’héritage ?» avec Marie Kischen, Camille De Singly, Sophie Crumb, Elsa Klée, Lucile Ourvouai (dimanche 28 septembre-15h)

🎙️ À lire aussi : Interview de Raphaël Barban directeur artistique de Formula Bula

Les autrices à l’honneur

En plus du travail de Aline Kominsky-Crumb, les autrices sont particulièrement mises en avant pour cette édition à travers les expositions, les rencontres et les performances.

Une exposition autour du travail de Maïté Grandjouan, «Les frissons du doute», vous permettra de découvrir les planches originales de Fantasma et Lena-la-très-seule. L’autrice est en résidence d’écriture à Formula Bula, et dessinera sur la fresque en public en compagnie de Claire Braud le samedi 27 septembre et vous pourrez découvrir en profondeur son travail lors de la rencontre «Abstraction + soustraction = Frissons» en compagnie d’Alt 236 (vendredi 26 septembre à 17h).

«Trobar hits» permet à Camille Potte de mettre en scène son univers unique que l’on a pu découvrir avec Ballades sa première bande dessinée (coup de cœur à lire ici) ou via ses affiches et tout son travail autour de la musique. Vous pouvez même dessiner avec elle dans un atelier, mercredi 24 septembre à 15h (à la Médiathèque Assia Djebar. Paris 20e).

Vous pourrez également découvrir l’exposition Fanatic Female Frustration autour du fanzine Lucile Ourvouai, Elsa Klée et Morgane Somville. Elsa Klée, Lucile Ourvouai seront également invitée à la table ronde «Matrimoine de la BD, à quel nom l’héritage ?» mentionnée plus haut.

Mais aussi des expositions thématiques comme «le bédérynthe arachnéen» de Sabine Teyssonneyre & Gaspard Laurent et «l’Exposition live» de Sabine Teyssonneyre qui proposent des expositions graphiques qui questionnent le médium.

Ou encore l’exposition Fanzine d’enfant et d’ado (Exposition et Prix du CNFE) dont le jury est présidé cette année par Nine Antico. Elle sera d’ailleurs présente le samedi 27 septembre à 17h pour un Déballage autour de son dernier livre Une obsession pour y présenter tout son processus créatif.

📺 À lire aussi : Bill Plympton à l’honneur du festival Formula Bula

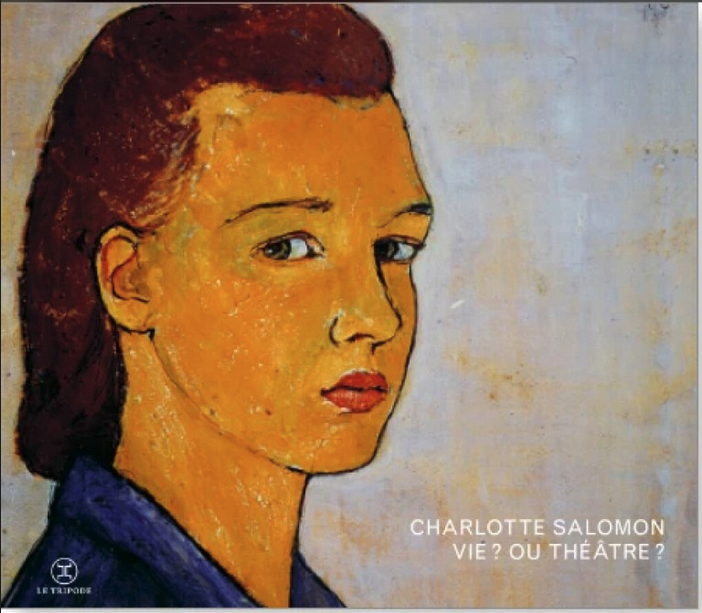

Master class, rencontres & le Prix Prima Bula 2025

Côté Déballage, on peut noter également celui autour de Charlotte Salomon, lié au matrimoine de la bande dessinée avec l’imposant livre Vie ? ou Théâtre ? et ses 850 peintures réalisées avant la déportation de l’artiste à Auschwitz. L’éditrice Charlotte Bréhat viendra en parler le dimanche 28 septembre à 14h et sera également présente à 16h au même endroit pour évoquer l’œuvre de Keiji Nakazawa à l’occasion de la réédition du manga Gen aux pieds nus (lire notre coup de cœur ici).

Déballage toujours, Lucas Harari accompagné de la journaliste Lucie Servin viendra parler de son album Le cas David Zimmerman dont les planches sont actuellement exposées à la galerie Barbier (Paris 9e) et Laurie Agusti viendra parler de Rouge signal. Tous les horaires, lieux et infos sont là avec toute la programmation des rencontres.

Côté Master class, c’est David B. qui sera à l’honneur le samedi 27 septembre à 16h pour revenir sur l’ensemble de sa carrière mais également parler de son dernier album Monsieur Chouette sélectionné pour le Prix Prima Bula 2025.

Côté sélection, aux côtés de Monsieur Chouette, on trouve Rouge signal évoqué plus haut mais aussi Tous derrière et eux devant de Thomas Brosset ; Toc Toc de Lucie Morel ; Le Bonheur de Corentin Garrido ; Les aventures fictives de Léa MKL ; La vérité sur l’affaire Dolores B.Cooper de Marie Boisson & La tête sur mes épaules de Bénédicte Müller. Remise du prix le vendredi 27 à 19h30.

Pour explorer le programme complet avec les autres rencontres, ateliers, performances & moments festifs, rendez-vous sur le site de FORMULA BULA

Thomas Mourier, le 29/09/2025

💡Formula Bula - Festival Gratuit, du 26 au 28 septembre 2025

Rendez-vous à Césure 13, rue Santeuil, 75005 Paris

Visuel de couverture : Illustration de CIZO pour l’affiche de la 13e édition .

-> Les liens renvoient sur le site Bubble où vous pouvez vous procurer les ouvrages évoqués

26.09.2025 à 16:12

Quand nous fermons les yeux et nous demandons : qu'est-ce que l'amour ?

Texte intégral (1758 mots)

En mettant en évidence le malaise lié aux attachements romantiques et la résistance aux normes sociales, le travail d’une photographe souligne la valeur des expériences partagées entre femmes de différentes nationalités.

Untitled © Luiza Kons

Je vais l'écrire de la manière la plus simple possible, mais ce n'est pas facile. Je fais un effort. Je trace une ligne, puis je l'efface. Je suis confuse. On dit que les images et les mots créent de la cohérence et du sens. Mais la linéarité m'a presque tuée dans sa fiction. C'était la même chose avec Barbara. Je l'ai rencontrée par l'intermédiaire d'un ami commun lorsque je suis arrivée au Mexique. Face à face, nous avons développé un lien fort grâce aux histoires que nous avons partagées sur nos sept dernières relations hétérosexuelles. Sur les hommes qui contrôlaient notre argent. Et nos esprits. La sortie. La rupture. La prise de conscience d'une non-narration.

Untitled © Luiza Kons

Untitled © Luiza Kons

Visuellement, les photographies sont capturées de différentes manières : lumière naturelle, flash, appareil photo et cyber-photo. Elles sont un mélange d'actions dans lesquelles nous interprétons le malaise de l'attachement romantique. Ou des scènes qui surgissent spontanément de relations sexuelles et de moments entre amis. Le résultat est un univers chaotique lié à l'étrangeté, aux erreurs, aux imperfections. Dans un voyage pour inventer la vie selon nos propres termes. Valoriser le partage entre femmes comme un acte de résistance contre une société qui, même si nous avons des nationalités différentes, perpétue l'aliénation et la relativité de la violence que nous subissons de la part des hommes : comme s'il s'agissait d'amour.

Luiza Kons, photographies et texte, le 26/09/2025

Quand nous fermons les yeux et nous demandons : qu'est-ce que l'amour ?

-> Luiza Kons est une des gagnantes 2025 du prix noir et blanc de Lens Culture

Untitled © Luiza Kons

Untitled © Luiza Kons

26.09.2025 à 16:12

Les CAUE : in memoriam ?

Texte intégral (2030 mots)

Même quand il ne le fait pas exprès, l’État, par son impéritie, parvient à s’en prendre à l’architecture, plus précisément à ce qui fait la noblesse du métier d’architecte : le libre arbitre et l’indépendance en sa qualité de conseil.

@CAUE des Lande

Personne ne l’a noté mais cette rentrée 2025 des 92 CAUE s’est effectuée dans la discrétion avec très peu d’expositions ou d’animations. De fait, nombre de sites internet de CAUE sont en déshérence, certains pas mis à jour depuis deux ou trois ans, voire plus. Que se passe-t-il donc dans cet écosystème très français des CAUE pour que l’on assiste aujourd’hui à un tel effondrement de sa biodiversité ?

L’impéritie de l’État donc.

Le financement des CAUE, dont il faut rappeler que les salariés portent le titre d’architecte, repose principalement sur l’affectation d’une partie de la part départementale de la taxe d’aménagement (TA). Plus précisément, le conseil départemental fixe le taux de la part départementale de TA, jusqu’à un plafond de 2,5 % (26 % de départements ont voté un taux plafond de 2,5 %) ainsi que le taux de répartition de son rendement entre les CAUE et les espaces naturels sensibles (ENS). Le taux moyen de TA dédié au CAUE est de 0,34 % et représente, en moyenne, 76 % de leur budget, pour un reversement moyen d’environ 870 000 € (le budget moyen d’un CAUE est de 1,02 M€). Dans 80 % des départements, la charge fiscale théorique de TA « CAUE » par habitant est inférieure ou égale à 2 €.

À titre d’exemple, le budget du CAUE de l’Ardèche en 2022 était composé de : 700 000, taxe d’aménagement ; 103 500, convention avec les collectivités ; 12 500, adhésions ; 40 000, subventions. Pour le CAUE 92, la cotisation annuelle, symbolique donc, est de 2 € !

Autrement dit, un financement de l’État un peu tarabiscoté mais qui ne coûte pas cher aux contribuables, lesquels peuvent bénéficier à l’année, le solliciteraient-ils, un avis éclairé et indépendant en ce qui concerne leur projet architectural et/ou de construction.

Pour rappel, les CAUE sont nés de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977 qui proclame d’intérêt public l’architecture, le patrimoine et leur insertion dans le paysage. En toute logique, l’État a voulu donner à chacun la possibilité, dans son département, d’accéder à un conseil gratuit et d’être sensibilisé, voire formé, à l’architecture, l’urbanisme et l’environnement. Les CAUE, dont les interventions sont gratuites, assument ainsi une mission d’intérêt public auprès des particuliers, des collectivités, des professionnels de la construction et du paysage, etc. D’ailleurs l’État n’a pas indiqué vouloir rogner leurs prérogatives que personne ne remet en cause.

Alors où est le problème et pourquoi les CAUE en sont aujourd’hui à devoir licencier des employés voire à prier pour leur survie ? « Depuis plusieurs mois, le CAUE de Haute-Marne constate une baisse alarmante des financements qui garantissent habituellement ses missions auprès des communes, citoyens et acteurs du territoire. En cause : des retards massifs et des défaillances dans la perception de la taxe d’aménagement », s’inquiète en juillet 2025 Anne Leduc, sa directrice dans le Journal de la Haute-Marne (25/07/2025). Le CAUE de la Gironde craignait en février (Rue89Bordeaux) de voir son budget passer de 2 M€ par an à 500 000 €, entraînant la suppression de 14 emplois sur 26. L’embarras est national !

« La redistribution de la nouvelle TA, qui intègre l’ancienne ressource des CAUE, a favorisé une approche utilitariste des compétences des CAUE et réduit beaucoup l’aspect culturel de leur action. Au nom de la rationalité, elle a développé l’uniformisation de leur fonctionnement sur celui des services départementaux, au mépris de ce qui les caractérise : les idées innovantes, la souplesse d’intervention, le contact direct avec tous les acteurs», estime aujourd’hui Julien Giusti, qui fut de 1976 à 1980 chargé de mission à la direction de l’Architecture (ministère de la Culture) pour justement faciliter la mise en place des CAUE. Alors les expos et le site internet…

De fait, la taxe d’aménagement dont bénéficient les CAUE est une ressource non pérenne car elle a pour assiette la construction de surfaces, laquelle a structurellement vocation à se raréfier avec les politiques de sobriété foncière et la crise financière. D’où l’idée, à ce jour hypothétique, d’y inclure les surfaces dédiées à la rénovation et/ou à la restructuration des bâtiments

S’il n’y avait que cela…

En effet, l’État y a mis du sien pour amplifier les difficultés. La plateforme « Gérer Mes Biens Immobiliers » (GMBI), gérée par les services de la direction générale des finances publiques (DGFIP), est depuis une réforme fiscale en 2022 chargée de la collecte des déclarations des taxes d’urbanisme à destination des collectivités locales (communes et conseils départementaux notamment) et de la redistribution des revenus. Mais, relate France Inter (29/01/2025), la plupart des avis de paiement ne sont jamais partis, et ce depuis près de deux ans. Il y a bien la collecte en somme mais pas la redistribution ! Impression de déjà-vu ? Toujours est-il que, pendant ce temps-là, ce sont « chaque mois, 90 millions qui manquent dans les caisses », explique Sandra Demarcq, secrétaire nationale du syndicat d’agents des services fiscaux de Bercy ayant lancé l’alerte.

Autrement dit, sous prétexte de simplification, le gouvernement a créé une nouvelle usine à gaz avec, tout au bout du bout de la ligne budgétaire des dysfonctionnements : les CAUE. Ce n’est pas de chance pour l’architecture quand même…

« En pleins débats budgétaires, alors que l’on cherche de l’argent partout, et notamment dans les caisses des collectivités, des centaines de millions d’euros manquent à l’appel, et les retards sont très importants, ce que nous a confirmé l’administration », souligne France Inter dès janvier 2025. Ce n’est pas comme si, depuis, l’État s’était mis d’équerre avec un budget et un projet pour des jours meilleurs…

Certes Bercy a reconnu avoir « rencontré des difficultés pour mettre en œuvre le nouveau processus ». Bonjour l’euphémisme ! Hélas, du coût du nouveau joujou de contrôle informatique validé par un fonctionnaire irresponsable et des intérêts bien compris de la société de la start-up nation incompétente auteure du logiciel, nous ne saurons rien.

Le problème est pourtant connu depuis presque un an puisque dès le 3 octobre 2024, le sénateur (PS) de Dordogne Serge Mérillou tentait, via une question au gouvernement, d’attirer l’attention d’Agnès Pannier-Runacher, alors ministre de la Transition écologique, de l’Énergie, du Climat et de la Prévention des risques (ouf !), sur « l’impact des politiques de sobriété foncière – vertueuses – sur la taxe d’aménagement, et particulièrement le financement des CAUE ». Il soulignait notamment que « [leur] expertise s’appuie sur leur proximité et leur écoute du terrain tout en constituant un maillon utile entre l’État, les collectivités et les territoires pour relever les défis de lutte contre le changement climatique et la raréfaction des ressources ».

« C’est un paradoxe, car les CAUE promeuvent et accompagnent la sobriété foncière, celle-là même qui pourrait réduire leurs ressources », écrit le sénateur de la nation.

Une question et une inquiétude restées sans réponse, chaque nouveau premier ministre en cour de fait peu concerné par ce qui se passe dans les campagnes. Au point que Bertrand Sorre, député de la Manche (Ensemble pour la République – pas un gauchiste donc…) dont le CAUE a dû licencier, s’est senti obligé le 5 août 2025 de se fendre à son tour d’un courrier au gouvernement.

À nouveau, il a tenté d’attirer l’attention, cette fois d’Amélie de Montchalin, ministre (aujourd’hui démissionnaire) auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics (Ouf !) sur les difficultés financières que connaissent les CAUE, « présents sur le territoire depuis plus de 40 ans ». L’élu de la nation note qu’ils apportent « un service neutre, gratuit et indépendant aux particuliers et aux collectivités, aux services de l’État et aux professionnels, grâce aux compétences d’urbanistes, paysagistes et architectes notamment » et s’inquiète qu’ils ne puissent poursuivre « leurs missions de service public auprès de tous les porteurs de projets de construction et d’aménagement, privés comme publics ». Cette nouvelle question au gouvernement demeure aussi sans réponse, sans doute parce que de gouvernement il n’y a plus.

Bref, presque sans le faire exprès, l’État par son impéritie et sa foi insensée en des systèmes corrompus, s’en prend dans l’indifférence générale à un autre « service public, indépendant et gratuit ». Comme il s’agit d’architecture, ils seront peu nombreux ceux qu’empêche de dormir la dilution de la culture architecturale « d’intérêt public » dans un océan de médiocrité agité de discours cyniques. Pour autant, avec cette lente asphyxie des CAUE, de constater donc, en cette rentrée 2025, une perte de biodiversité dans l’écosystème de l’architecture et, sans doute, le naufrage prochain des idéaux portés par la loi qui les a créés.

Christophe Leray, le 26/09/2025

Chroniques d’Architecture

26.09.2025 à 15:53

Éditions Artaïs 2025 pour montrer des artistes sans galerie

Texte intégral (575 mots)

L’association ARTAÏS Art Contemporain présente sa quatrième exposition-vente d’éditions originales, une initiative dédiée à la découverte et au soutien de 13 talents émergents de la scène artistique contemporaine en France. Avec : Aleksandr Avagyan, Mollie Burke, Cécile Cornet, Luke James, Florian Lecesve, Yosra Mojtahedi, Alexandre Nitzsche Cysne, Léa Rivera Hadjes, Pierre-Alexandre Savriacouty, Mathilde Soares Pereira, Lise Thiollier, Shanna Warocquier, Thomas Wattebled.

Lise Thiollier, Résines teintées de bleu, enfermant objets et matériaux divers, 16 x 10 x 7 cm

Courtesy de l’artiste

Pendant quatre jours, ARTAÏS présente une sélection exigeante de treize artistes émergents, encore non représentés par une galerie qui proposent pour l’occasion des œuvres originales à un prix unique dont les bénéfices seront intégralement reversés aux artistes. Peinture, sculpture, dessin, photographie, IA, chaque œuvre a été créée spécialement pour l’événement. Une opportunité rare de soutenir directement la jeune création contemporaine tout en acquérant une pièce unique.

En venant vous pourrez découvrir les talents de demain dans un format accessible, rencontrer les artistes, échanger avec eux, et plonger dans leur univers, participer à une nouvelle façon de collectionner : de manière engagée et éclairée et vous participerez à un moment vivant, curieux et généreux de l’art à Paris et soutenir la création émergente en participant à la découverte des talents de demain.

(Vernissage : 25 septembre de 18h à 22h)

Sigmund Fred, le 26/09/2026

Artaïs 2025 - 26 au 29 septembre 2025 de 14h à 19h30 75003 Paris

Galerie Romero Paprocki, 8 rue Saint-Claude, 75003 Paris

26.09.2025 à 15:26

Bombay Beach : quand une ville fantôme renaît en galerie d’art au bord du Salton Sea

Texte intégral (2324 mots)

Imaginez un décor de film post-apocalyptique : maisons en ruine, bateaux échoués, odeur de sel et de souffre, poussière portée par le vent… Bienvenue à Bombay Beach, petite communauté californienne posée au bord du Salton Sea, le plus grand lac intérieur de l’État. Autrefois station balnéaire en vogue, elle est aujourd’hui un mélange de ville fantôme et de laboratoire artistique à ciel ouvert.

Aux origines d’un mirage

Tout commence au début du XXe siècle, lorsqu’un canal d’irrigation débordé donne naissance par accident à la Salton Sea, un immense lac en plein désert du Colorado. Bombay Beach est fondée en 1929, à une époque où le Salton Sea attire pêcheurs, plaisanciers et promoteurs immobiliers.

Dans les années 1950-1960, c’est the place to be : villas de week-end (des célébrités comme Frank Sinatra y font escale), ski nautique, bars animés, tourisme familial. Un petit coin de paradis en plein désert… jusqu’à ce que la nature reprenne ses droits.

Le déclin : quand la mer tourne au vinaigre

Le Salton Sea est un lac artificiel, alimenté surtout par les eaux agricoles du Colorado. Résultat : accumulation de sels et de produits chimiques. Ajoutez à cela des variations de niveau qui inondent les rives, et vous obtenez une recette explosive.

Dans les années 1970-1980, les poissons meurent par millions, l’eau devient impropre à la baignade, et l’air se charge de sulfure d’hydrogène — oui, cette odeur d’œuf pourri n’est pas un mythe. Les habitants désertent peu à peu, laissant derrière eux carcasses de voitures, maisons abandonnées et rues fantomatiques. Un scénario digne d’un western de science-fiction.

Bombay Beach aujourd’hui : apocalypse joyeuse

Si Bombay Beach aurait pu disparaître totalement, une poignée d’artistes, de rêveurs et d’âmes alternatives ont choisi d’en faire autre chose : un terrain d’expérimentation artistique.

Depuis 2016, la Bombay Beach Biennale, inspirée de Burning Man, transforme la ville en galerie à ciel ouvert :

• sculptures monumentales plantées dans le désert,

• un drive-in constitué de carcasses de voitures,

• une Opera House bricolée,

• un musée de l’ermitage,

• des installations qui semblent sorties d’un rêve fiévreux de Mad Max.

C’est une renaissance insolite : de ville fantôme, Bombay Beach devient haut lieu de l’art expérimental. C’est aussi un peu le cas avec le Goldwell Open Air Museum près de la ville fantôme de Rhyolite au Nevada.

Un site contrasté

Le contraste est saisissant entre le désert écrasant, le Salton Sea en train de s’évaporer, des ruines blanchies par le sel et des œuvres d’art improbables qui redonnent vie à l’endroit.

On y croise encore quelques habitants, fidèles au poste, et un bar mythique : le Ski Inn, l’un des plus bas établissements des États-Unis, perché… 68 mètres sous le niveau de la mer.

Derrière le charme étrange, les problèmes sont toutefois bien réels :

• Environnement : perte de biodiversité, salinité record, poussières toxiques soulevées par le vent.

• Santé : augmentation de l’asthme et de troubles respiratoires chez les habitants.

• Société : isolement, pauvreté, manque d’infrastructures.

Bombay Beach est donc à la fois un lieu d’alerte écologique et une capsule d’inspiration artistique.

Fakir Musafar, le 26/09/2025

Bombay Beach, California

26.09.2025 à 15:20

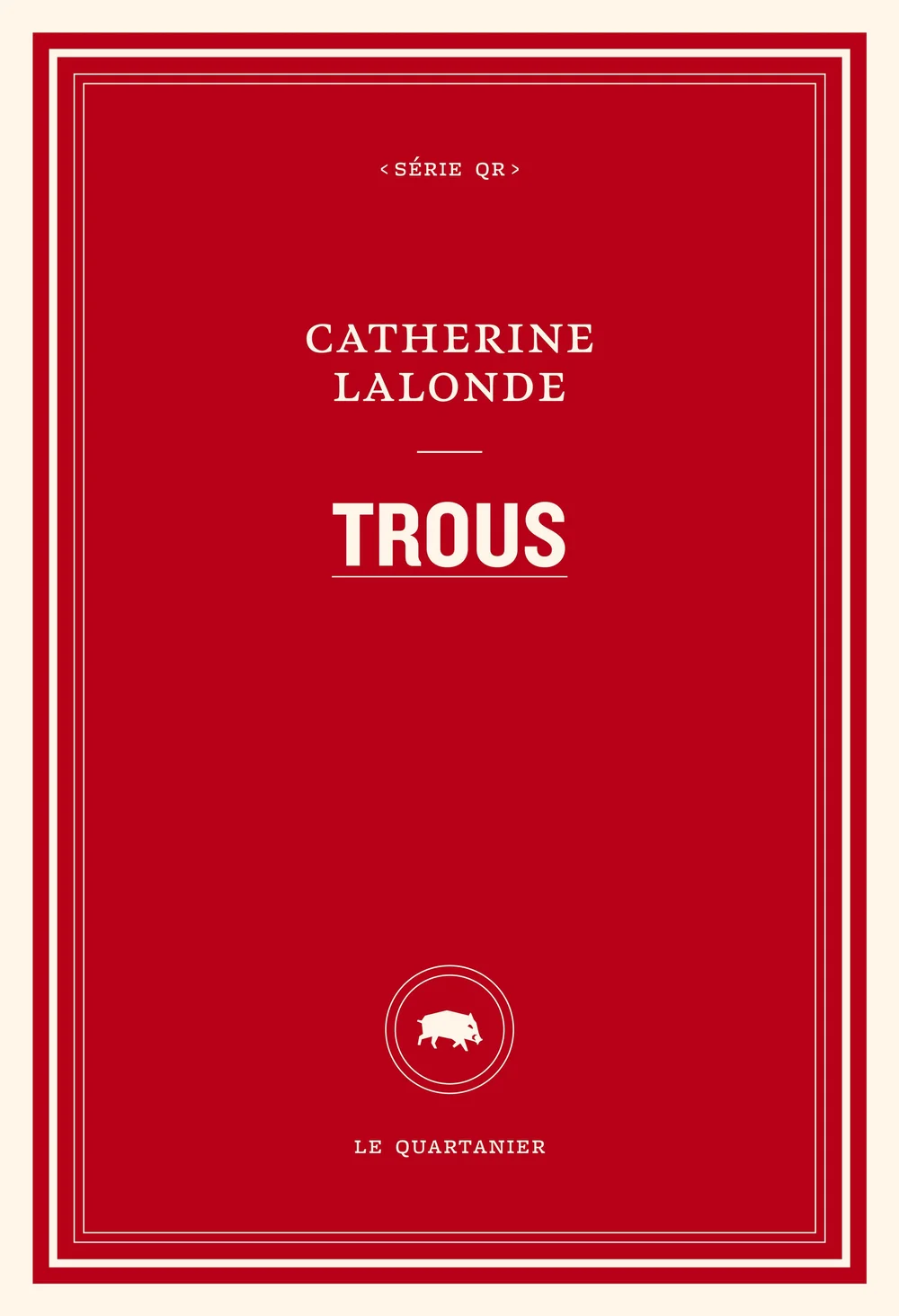

Ça jase, ça jazze, c'est Lalonde !

Texte intégral (977 mots)

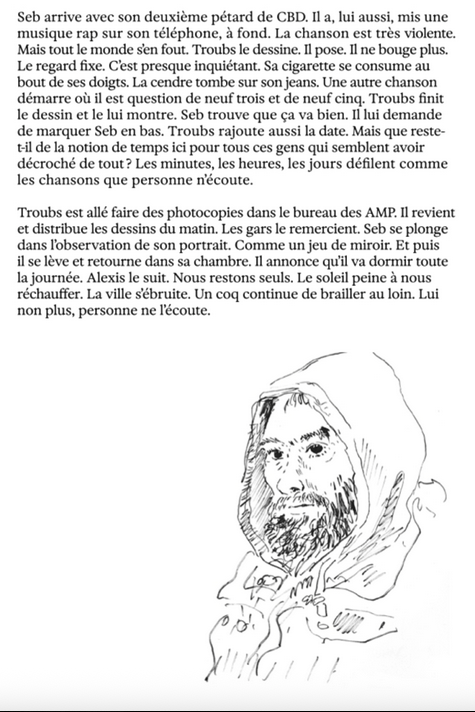

Les livres de Catherine Lalonde se mettent en bouche et y formulent d'étonnantes et nécessaires explosions, on les boit et les mâche non pour en ingérer la seule saveur mais parce qu'ils inventent un rapport carné et foutrement scandé au dire-le-corps.

Prenez Trous, son dernier ouvrage paru aux éditions Le Quartanier. Tout y tourne autour et s'en retourne au trou – bien sûr, le "trou" est un motif récurrent en poésie, du moins depuis Artaud, dès lors qu'on procède à des équivalences trou/bouche, trou/con, trou/gorge, et donc trou-parole et trou-naissance et trou-chant, mais chez Lalonde le motif-trou donne lieu et matière à plus que des variations, même si elle décline le trou en ses modalités corporelles, la bouche les yeux les oreilles etc. Il ne s'agit pas ici d'un quelconque blason du trou, mais d'une cavalcade au sein de la langue chargée de trous.

On trouvera dans Trous de nombreux échos d'autres voix, voix trouées ou voix traversées, on y entendra des bribes de contes, des esquilles de chansons, des mots de Wittig ou de Carroll, des traînées de Jabberwocky, des bouts de Perec et Villon, mais surtout on se laissera emparer par une voix qui alterne plongées dans le sombre du langage et fuites éperdues dans ses infinies possibles. Lalonde fait parler son poème comme un corps sommé de gesticuler ses secrets, elle sature le motif-trou pour lui faire rendre gorge, mais sans jamais lui instruire de se taire, bien au contraire, sans cesse le trou bée et clapote, se contracte, se dilate, et en glorieux orifice laisse passer toutes sortes de tempêtes vocales. Les mots se chamboulent, d'une comptine l'autre, des syllabes liminales s'absentent mais le mot résiste, têtu comme un volatile au cou coupé qui n'en finit pas de tressauter dans la basse-cour du corps langagier. Ça pulse, ça bégaie, ça tord et ça shuinte – on lit comme en fièvre, mais une fièvre tenue, à la température profondément cadencée.

Le trou n'est pas que vide, loin de là, il sait être stigmate, portail, baiser profond, entente bruissante, par lui on advient au monde, on se vide, par lui on entre en harmonie avec la discorde des sens – et dans le trou qu'on mette le doigt si l'on doute d'en avoir fait le tour. Trou noir du cosmos, trou rouge du désir, trou trouble des eaux-souvenirs. Tourbillon/trublion. La-la-londe !

Lisez, non, écoutez, non, psalmodiez:

"Déjà /depuis / c'est théâtre / depuis les débuts / trous de mère de marde et d'hyper trous / c'est du théâtre du mentir vrai depuis des lustres / l'invitation d'une varie étoile filer la ligne de feu / où suis-je qu'ai-je fait que dois-je faire encore ? / des joutes d'infra-corps et de chevaux morts / de faux ordres quels chagrin me dévorent / les désirs en cette ocre langue / des lumières pour agiter l'ici / ensemble on y vit / fortes d'ivre / de feux de moelle / de mots flambés nés des marges / des fusées des vits des verges et des masques / ces étoiles à pourrir des plosions implosions et que pulsent / nos mordées car tant que tu entres en tous ces blancs j't'ouïs / oui! ce crânage gueule à gueule ces égales bouchées / des hurlements de louves la nécessité de l'imprévu […]"

Trous se lit et se relit, en milles apnées revigorantes. Perforé, performant, poème du trou mais pas du manque, car débordant, dévorant, le texte croît, enfle et spire comme une nuit à ne pas dormir entre corps débridés.

Claro, le 26/09/2025

Catherine Lalonde, Trous, Le Quartanier

26.09.2025 à 14:57

Sous la brume, des sons inédits et étranges

Texte intégral (4168 mots)

Lorsque le son enfoui dans les matériaux du passé devient un nouvel étalon-or, quelles tumeurs malignes et vices cachés pourraient apparaître dans les interstices d’un capitalisme autoritaire jusqu’au-boutiste ? Une brillante et captivante fiction spéculative.

Pas de note de lecture proprement dite pour « Sous la brume », le troisième roman (après « Les bras de Morphée » en 2019 et « L’effet coccinelle » en 2021) de Yann Bécu, publié en avril 2025 chez L’Homme Sans Nom : l’ouvrage fait en effet l’objet d’un petit article de ma part dans Le Monde des Livres daté du vendredi 20 juin 2025 (à lire ici). Comme j’en ai pris l’habitude en pareil cas, ce billet de blog est donc davantage à prendre comme une sorte de note de bas de page de l’article lui-même (et l’occasion de quelques citations du texte, bien sûr).

Arthur a malgré tout repéré quelques chanceux. Cinq ou six, guère plus. Ceux-là n’ont pas traîné sous les néons. Ils sont ressortis en trombe et ont fendu la foule, bousculant sans s’excuser. Fronts hauts, pommettes rosâtres : de vraies bobines de vainqueurs. Un même mot gigotait à leurs lèvres balbutiantes – « ban-ban-banco » ! Urne dans une main, enveloppe kraft dans l’autre, ils ont déguerpi très vite pour célébrer le succès. Ces veinards refourgueront bientôt leur cristal audio en échange d’une somme rondelette. Alors ce soir, fiesta ! Pas question pour eux de lésiner sur la bouffe ! Au menu, sans doute, vraies patates et dinde semi-bio ; bien chère, une belle bête. Pépé, maman, les mômes, tout le monde mettra ses doigts dans le plat en sauce… Noël, quoi !

Arthur frémit. Il songe que d’ici une heure il fera partie du spectacle. Défaite ou victoire, on lira ça sur sa tronche à lui aussi.

Tout dépend de ce qu’il trimballe là, au fond de son sac.

Il fait glisser la fermeture-Éclair. Sa main fouille un instant parmi les fringues, puis soulève un coin de chiffon. Il lorgne une nouvelle fois le tableau : 24 x 39 cm d’espoir défraîchi. Cet infâme gribouillis peint à l’huile, il l’a déniché à la cave vendredi dernier. La toile était lovée dans un gros tube en aluminium, lui-même perdu au fond d’un vieux buffet bancal – le meuble avait jadis occupé sa buanderie. Il l’a déroulée sans enthousiasme en remontant les escaliers, puis s’est vaguement souvenu avoir un jour accroché ça au mur : scène de rue bâclée avec un clébard qui louche. Sacrée croûte, pas d’autre mot. À bazarder d’urgence. Une inscription minuscule a toutefois retenu son attention… Dans le coin à droite, tellement ténue et délavée qu’il n’y avait jamais fait gaffe. Il a placé la toile bien à plat sur la table de la cuisine, bordures maintenues par six tasses. Après avoir gratté du bout de l’ongle une fragile plaque de poussières, il a soufflé un bon coup. La caméra du téléphone s’est chargée du reste. Son zoom a grossi vingt fois l’écriture en pattes de mouche. Arthur a dû se pincer. Bon Dieu, 19… Non, 1812 ! La date figurait à côté du titre, en tout petit, à peine lisible sous la signature de sa propre aïeule : Rosalie Pivert. Dire que ça traînait dans ses cartons depuis vingt ans… Un Objet ? Un Objet rien qu’à lui ?

Légalement à lui, par-dessus le marché ?

Ce serait une première… Il a passé le week-end connecté aux Archives de France. Sans adhésion payante, pas d’accès au moteur de recherche automatique. Il a fallu emprunter le chemin des crevards pour gravir en solo la montagne de scans. Les vieux testaments ont défilé un à un sous ses yeux rougis de fatigue. Arthur a maudit cent fois les graphies confuses des notaires d’antan, avec leurs minuscules tantôt aplaties, tantôt bedonnantes. Et ces S en forme de F, sérieux ? Décourageant. Il a néanmoins maintenu le rythme ; énième café serré, capture d’écran, zoom, scan suivant… La nuit de samedi à dimanche a été constellée de jurons, surtout « Sa mère la fouine ! », « Al’ahmaq alkabir ! » et « Kurva ! » – le premier appris à l’école, les deux autres en prison. Des mots magiques, il faut croire, parce que le miracle a fini par advenir. Vers cinq heures du matin, bonne pioche ! Son tableau est en effet mentionné sur un inventaire notarié d’avril 1850 – l’aïeule Rosalie venait alors tout juste de casser sa pipe. Le document manuscrit fait état de meubles, de bijoux, de couverts en argent… et noyée en fin de liste, la mention : Une épaisse peinture à l’huile 24 x 39 cm (1812), intitulée « Médor sous la pluie » – Chien errant de l’impasse Blottière.

Taille, date, titre et sujet, tout concordait. Arthur s’est octroyé une courte sieste – deux heures sur le sofa déglingué – puis il a repris les recherches jusqu’au dimanche soir. Plus facile, maintenant qu’il tenait le fil. Résultat des courses : quinze documents ultérieurs référencent Médor, de façon chaque fois moins précise, pour omettre toute désignation directe au tournant du XXe siècle. Dans le dernier acte notarié, celui de février 2070, il hante anonymement la colonne « ustensiles & décorations diverses – 23 kg ». Tant mieux. Arthur a éteint l’ordinateur un peu avant minuit, fourbu mais satisfait. Le voici propriétaire légitime d’une authentique peinture ratée. Le voici aussi seul à savoir qu’elle squatte la famille depuis dix générations.

📖 C’est peut-être bien à cela que l’on reconnaît les grands auteurs dans le domaine de la fiction spéculative : par leur capacité à dépasser l’élément imaginé à la base de leur novum (au sens de Darko Suvin aussi bien que de Boris Groys), ici l’accès au son « gravé » dans les nano-sillons de matériaux anciens s’y prêtant, encre, huile ou argile, pour introduire derrière, sans reprendre son souffle d’inventivité, l’épaisseur politique et le foisonnement social, en utilisant le terrain. Yann Bécu en fournit ici une démonstration époustouflante.

🚪 C’est ainsi que se constituent, comme des tiroirs qui s’emboîteraient secrètement et que ne renieraient donc ni Milorad Pavić ni Goran Petrović, des tours majeurs de prestidigitation, ceux-là même dont un Christopher Priest détenait le secret (et pas seulement dans « Le prestige », loin de là) : pendant que l’attention de la lectrice ou du lecteur est attirée par le travail forcené de la main droite (l’extraction du son et ses conséquences économiques individuelles), c’est la main gauche qui tisse la profondeur de l’ouvrage (les chaînes de causalité politico-économiques ici à l’œuvre, et les improbabilités qui finissent, après éliminations, par apparaître comme les seules raisonnables).

✋ En guise de cerise sur le gâteau, on notera aussi le beau travail de Yann Bécu dans la transposition de contextes techniques (en l’occurrence celui de la plongée sous-marine) en autre chose, tissé de psychologie et d’onirisme, mais conservant toute sa redoutable minutie, toute sa potentiellement si angoissante attention aux détails.

Pour eux, ça avait été les fiançailles au printemps 2070 – vingt et un ans tous les deux, la vie est belle ! –, presque aussitôt suivies du déménagement en Bretagne. Ils en rêvaient depuis des années… Là-bas, Arthur relirait Melville, Hemingway et son entière collection de Corto Maltese face à l’océan ; quant à Morgane, elle vivrait enfin à fond sa passion pour la voile – les régates du week-end sur la Seine, c’était bien gentil, mais elle en avait soupé. Alors, grand ménage ! Mise en location du minuscule studio parisien, sauf la cave gavée de cartons, et direction le Finistère ! Ils avaient posé leurs valises entre Keravel et le Cap de la Chèvre, à sept kilomètres du collège privé où elle enseignerait les maths, lui le français. Bâtie à flanc de falaise, leur bicoque pourtant rudimentaire les avait d’emblée ravis – une aubaine, à cinq cents creds par mois. Il avait fallu retaper le coin cuisine, transformer en chambre l’unique pièce de l’étage et y installer un poêle convenable, mais au fil des semaines ils s’y étaient sentis chez eux : nid douillet avec vue sur la mer, qui dit mieux ?

Morgane voulut y faire un enfant dès l’été 72 – garçon ou fille, peu importe, pourvu qu’il ait ses jolis yeux à elle et pas son pif de traviole à lui… Plan raisonnable. Après l’amour, ils aimaient partir marcher sur la grève. Morgane traçait des visages dans le sable et cherchait des prénoms, tandis qu’Arthur ajoutait aux dessins d’énormes nez tordus. Un bel été rieur, paisible… jusqu’à ce que le ciel vienne y mettre ses gros doigts. Si tu veux entendre le rire des dieux, prévient un dicton breton, formule tes projets à voix haute… Ça n’avait pas manqué. On l’avait entendu haut et fort, ce rire divin. Il avait même fait trembler toute la baie de Douarnenez quand la tempête Dahut s’était pointée à l’improviste, par un après-midi calme d’août 2072. Le samedi 20, à 14 h 03 précises, elle avait arraché le ciel tel un vieux rideau et s’y était vautrée. Puis elle avait ri. Elle avait dansé. Digne enfant d’Ys, vibrante et capricieuse, cette furie tout droit sortie des légendes marines s’en était donné à cœur joie. Elle avait craché sa houle et piétiné l’écume au gré de déferlantes jamais répertoriées dans la zone. Impossible sur le papier, un grabuge pareil, les météorologues sont restés formels… Les faits rapportent une autre musique.