09.12.2025 à 12:02

L'Europass photographique de Victor Sira méduse

Texte intégral (2808 mots)

Dans son catalogue d'exposition/nouveau livre Europass, publié par sa maison d'édition bookdummypress, Victor Sira examine un thème récurrent dans la photographie de voyage. Le livre s'appuie sur une série de voyages effectués par l'artiste vénézuélien en Europe entre 2001 et 2006, période qui a coïncidé avec le passage de l'utilisation omniprésente de la photographie analogique et des appareils photo compacts au téléphone comme appareil photographique principal.

Notes for a Ritual of Photography Gone Extinct

Il est essentiel de réfléchir au rituel de la photographie analogique et à la manière dont elle constituait un processus éditorial sélectif. Il y avait un prix à payer, et le délai entre la prise de vue et la production de l'image pouvait être de plusieurs semaines, selon la rapidité avec laquelle on déposait son film et récupérait ses tirages en pharmacie. Il était très rare que les films, en particulier les films couleur, soient développés pendant le voyage.

Le nombre d'images par rouleau était compris entre 24 et 36, ce qui est un nombre minimal de photographies pouvant être prises par rouleau ; cela obligeait donc le photographe à être sélectif, contrairement à notre utilisation des téléphones. Entre les moments et les mauvais angles, il y a une expérience, et même si les photographes amateurs pouvaient être désinvoltes avec la photographie analogique, il y avait davantage de rituel, de peur que la production d'images ne soit jetée. En fait, avec un budget limité, il fallait faire attention à la façon dont on cadrait et exposait le film pour obtenir les résultats souhaités tout en respectant le budget. Dans ce sens, les photos étaient pensées de manière plus intense, et la recherche de bonnes images était aussi vitale pour l'amateur que pour l'artiste ou le semi-professionnel. Il y avait également le temps entre la prise de vue et le développement qui permettait de réfléchir aux images, de partager l'essentiel dans des albums et de les partager avec des amis et des membres de la famille qui n'avaient peut-être pas fait le voyage. Cela donnait au photographe le temps de réfléchir et de repenser ce qu'il voulait partager lorsqu'il feuilletait les épreuves de ses négatifs.

Pour les photographes ou les artistes les plus soucieux, le délai et le rituel du développement des pellicules permettaient également de réfléchir au matériel et au contexte dans lequel il pourrait être utile. Les artistes prennent des photos partout où ils voyagent, par habitude. Pourtant, il y a souvent du matériel qui pourrait être utilisé pour un album personnel plutôt que pour une exposition ou un livre. Il y a matière à chevauchement. On peut penser à la photo de Mary et des enfants de Robert Frank dans la voiture en Amérique comme un exemple flexible où cela fonctionne le mieux. Je pense également aux relations et aux voyages de Seiichi Furya et Christine Furuya-Gössler, tels qu'on les trouve dans leurs livres plus récents publiés par Chose Commune. Leur dernier voyage à Venise est gravé dans ma mémoire à la fois comme un document familial et une expérience artistique. Le livre The Open Road, de David Campany, documente de manière exhaustive le phénomène du road trip, et plusieurs ouvrages ont été consacrés aux voyages en train à travers l'Europe, en particulier une série de titres moins connus sur le Transsibérien. Les phénomènes du road trip et du voyage en train se marient bien avec la photographie.

Quant à Europass et Victor, j'ai découvert ce travail avant de l'interviewer pour Nearest Truth et avant cela, j'avais découvert son incroyable production de maquettes, de maquettes et de livres photo et d'objets livres uniques. Je reste un fan de sa production et de son caractère excessivement généreux. Il connaît également très bien les livres photo et la communauté qui les considère comme un média à part entière. Notre conversation a porté sur son parcours, du Venezuela à New York, et sur la façon dont la photographie continue de l'intéresser après des décennies passées à produire des livres, sans hommage ni fanfare. Victor est à la fois passionné et pragmatique. Son parcours est remarquable, et j'ai sauté sur l'occasion de chroniquer ce livre, poursuivant ainsi mon admiration pour son travail. Bien qu'Europass soit techniquement un catalogue de son exposition récente au Japon, le livre fonctionne comme un livre photo à part entière, avec des images de la série présentées dans la première partie et son maquette originale imprimée à la fin, mettant en lumière les photos et son processus de création, mais aussi avec une note parfaite expliquant le fonctionnement de ses maquettes.

Les images contenues dans le livre offrent un magnifique aperçu du voyage de Victor. L'œuvre donne l'impression d'un petit documentaire filmé à la caméra. J'ai cette sensation dans certains livres de Bertien van Manen, et je la retrouve ici avec précision. Elle met en lumière le voyage de Victor, permettant de ressentir le temps qui passe à travers les différents arrêts de train et l'intérieur des wagons eux-mêmes, avec un clin d'œil aux clichés de Stephen Shore ou Guido Guidi représentant respectivement de la nourriture ou des fruits. Il y a un peu de mélancolie, mais franchement, après avoir vécu deux décennies en Europe, je commence à penser que c'est simplement la situation d'après-guerre ici, alors que les décennies succombent au changement. Les années 2001-2006 ont également été marquantes pour le monde entier, avec de multiples fronts de guerre et les séquelles du 11 septembre encore très présentes, une période difficile. Je crois que Victor était à New York lors des attentats, alors peut-être qu'il a emporté un peu de cela avec lui outre-mer. Je sais que c'était mon cas.

Je trouve que c'est un livre fantastique, et j'encourage tout le monde à découvrir les photographies et les livres de Victor. Je pense qu'il a un excellent modèle pour l'avenir de la production, alors que les économies vacillent et que les prix montent en flèche. Victor n'est pas près d'arrêter sa production.

Brad Feuerhelm le 9/12/2025

Victor Sira - Europass - Bookdummy Press

09.12.2025 à 11:52

Équerre 2025, bal champêtre au pays des nains. Zéro mort !

Texte intégral (1818 mots)

L’équerre 2025, comme les années précédentes, propose un condensé d’écologie à la petite semaine. Par là même, ces prix réduisent le champ de l’excellence. Au détriment des lauréats eux-mêmes ?

Kunstsilo, Kristiansand (Norvège). Mendoza Partida+Bax Studio + Mestres Wage (2024) @Alan Williams

Les différents prix de l’Équerre d’argent ont été attribués le 24 novembre 2025 à la Maison de la Radio à Paris. L’Équerre d’argent est la plus haute distinction française annuelle pour un projet d’architecture. Il y a bien un Grand Prix National d’architecture – qui récompense l’œuvre d’un homme de l’art mais encore jamais une femme de l’art – et pléthore de prix catégoriels selon les matériaux – bois, acier, paille, etc. – ou la typologie, de type Pyramide d’or, mais l’Équerre, à l’échelle du pays, demeure le prix le plus prestigieux des prix d’architecture en France. Cela est plus du fait de son histoire sinon, désormais, de son impact puisque les limites de ce prix sont chaque année toujours plus évidentes.

La première est son échantillon puisqu’il se résume à environ 300 projets dont les agences sont suffisamment sûres d’elles-mêmes pour payer la cotisation. Comme un sondage sur internet, entre les architectes et maîtres d’ouvrage qui ne veulent surtout pas participer et la grande majorité qui s’en fout, ces 300 projets ne sont pas véritablement représentatifs de ce qu’est l’architecture en France.

Par exemple, parmi les lauréats 2025, aucune de ces gares du Grand Paris pourtant acclamées dans le monde entier. Pour autant voilà des réalisations qui sont amenées à être exploitées pendant un siècle au moins et, du fait du transport en commun de millions de gens, soit autant de bagnoles en moins, d’un bilan carbone imbattable à l’échelle du siècle justement. Parmi les lauréats, pas un musée non plus, ou un théâtre, pas un stade, pas un aéroport… Aucun nom connu hors nos frontières, aucune grosse agence. L’Equerre est devenue un bal champêtre au pays des nains.

D’ailleurs l’Equerre 2025, comme les années précédentes et de plus en plus d’ailleurs, propose un catalogue de petites choses plus ou moins bien serties. Surtout, en prônant encore et toujours, ad nauseam, les vertus du bois et des matériaux biosourcés, ces prix présentent un condensé d’écologie à la petite semaine et par là même réduisent le champ de l’excellence, comme si l’architecture était une histoire de matériaux et de bouts de ficelle. Ce n’est pas parce que le groupe scolaire Simone-Veil, à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) de l’agence Le Penhuel & associés a été réalisé « en pierre, terre crue et bois » qu’il mériterait l’Équerre mais peut-être parce que l’agence depuis longtemps travaille les sujets de l’école et de la mutualisation des espaces, au point d’en écrire un « Manuel de pratiques vertueuses pour penser et construire les écoles du futur » (Park Book, 2024).

Idem avec le prix de la première œuvre attribué à l’agence Hemaa. Ce ne sont pas les sempiternels matériaux bois et biosourcés qui en font l’intérêt mais la composition autour d’une cour ouverte et protectrice, l’élévation qui lui confère solennité et statut public, et la connexion avec le stade et la forêt avoisinants. Dans les deux cas, les matériaux de ces projets sont anecdotiques. Penser autrement est réduire le travail et l’intelligence des ouvrages à une juxtaposition astucieuse de produits, comme si le talent de Picasso était lié à sa marque de peinture. Gagner pour ces raisons en est presque désobligeant pour les architectes.

Limitation plus problématique, dans la Catégorie Habitat de l’Équerre 2025 avons-nous « Réhabilitation d’un îlot en 14 logements sociaux à Aurillac (Cantal) » qui coche toutes les cases merveilleuses : un travail propre, une belle histoire en patois, une restructuration astucieuse, des circuits courts. Pour autant, le pays connaît une spectaculaire crise du logement et notre meilleur projet de l’année ce sont 14 logements à Aurillac (Cantal) ? Il s’agit sans conteste d’un projet formidable, sensible comme tout, mais si dans ce domaine les lauréats de l’Équerre sont censés représenter ce qui se fait de mieux en France, je n’ose dire l’élite, ce projet ne peut jamais concourir dans la même division, voire le même stade, que des lauréats dans d’autres concours à l’étranger sur le même thème du logement. Est-ce ce projet-là que vous voulez pour représenter le pays aux Oscars ? Ce serait comme envoyer ma petite sœur sur le ring face à Mike Tyson.

Et encore s’agit-il d’une réhabilitation, pratique aujourd’hui mise en exergue ! Voyons par exemple, s’il est question de réhabilitation, le projet Kunstsilo, réalisé à Kristiansand en Norvège par les agences Mendoza Partida+Bax Studio + Mestres Wage. Il est non seulement parmi les nommés du Prix Versailles 2025 des plus beaux musées du monde mais également Prix d’architecture espagnol (décerné par l’équivalent du CNOA). Il s’agit de la transformation d’un immense grenier industriel portuaire – vaste bâtiment de 3 300 m² construit en 1935, réparti sur trois étages et composé de 30 silos à grains – devenu depuis mai 2024 le plus grand musée du sud de la Norvège.

La rénovation préserve la structure et les matériaux du silo, ouvre le rez-de-chaussée au public et ajoute une terrasse panoramique sur le toit. Son intégration avec l’Opéra de Kilden et l’École de Culture renforce son rôle de pôle culturel. Telle une cathédrale de béton, le lieu inspire un sentiment de grandeur et de poésie ; ce que l’escalier vertigineux amplifie au fil d’une ascension propice à la méditation avec au sommet une vue panoramique sur le littoral. Toutefois, l’aspect le plus spectaculaire de l’édifice demeure ces gigantesques silos de béton qui soulignent l’échelle monumentale de l’ouvrage.

« Le projet répond à des exigences élevées en matière de développement durable grâce à l’optimisation de l’inertie thermique du béton, à la mise en œuvre de stratégies d’éclairage passif et à la priorité accordée à l’efficacité énergétique », soulignent ses auteurs. Qui précisent : « Kunstsilo est une référence en matière de régénération urbaine et de développement durable, conciliant conservation du patrimoine, innovation architecturale et inclusion sociale ». Tous les éléments de langage dont nous avons coutume sont bien là !

Alors, en termes de réhabilitation, ma petite sœur ou Mike Tyson ?

Il est vrai cependant que, comme toutes les gares du Grand Paris, autres cathédrales contemporaines en leur nom propre, le Kunstsilo est une ode au béton. Ceci expliquant peut-être cela.

De fait, combien de ces Équerres tiennent la route ? Nous savons de quelques bâtiments célébrés cinq minutes qui vieillissent vite et mal. Peut-être faudrait-il que ces prix soient attribués dans chaque catégorie à des bâtiments de plus de 10 ans, de plus de 25 ans et de plus de 50 ans. Là, les modes passées, il sera bien question, au-delà des matériaux, d’architecture !

Car, à la fin, si l’Équerre est à chaque fois plus décevante, c’est sans doute qu’on aurait envie d’audace, de prise de risque, de pied de nez aux marchands de bonheur. Qu’on aurait envie d’être surpris par le souffle de projets d’envergure qu’assurément on soutiendrait alors jusqu’aux Oscars. Au moins jusqu’à l’Eurovision.

Christophe Leray, le 9/12/2025

Equerre 2025

Le palmarès 2025 :

– Équerre d’argent 2025 : Groupe scolaire à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis)

Architectes : Le Penhuel & Associés ;

– Habitat : Réhabilitation d’un îlot en 14 logements sociaux à Aurillac (Cantal)

Architectes : Boris Bouchet

– Culture, jeunesse et sport : Aménagement du château de Foix (Ariège)

Architecte : Cros & Leclercq

Architecte associé : Antoine Dufour

– Lieux d’activité : Bureaux et logements à Nantes (Loire-Atlantique)

Architecte : Alexandre Chemetoff – Bureau des paysages

– Espaces publics et paysagers : Parc sportif et paysager à Elancourt (Yvelines)

Maîtrise d’œuvre : D’ici là

– Infrastructures et ouvrages d’art : Passerelle cyclo-piétonne à Cormoranche-sur-Saône (Ain)

Maîtrise d’œuvre : Atelier Tropisme Mécanique

09.12.2025 à 11:41

Les connexions énergétiques d'Alexandra Jabre

Texte intégral (935 mots)

Analix Forever a le plaisir de présenter la première exposition personnelle d’Alexandra Jabre (après un duo en 2024 à Drawing Now et plusieurs expositions collectives) sur le thème « Connexions », une notion qui traverse profondément l’œuvre et l’âme de l’artiste.

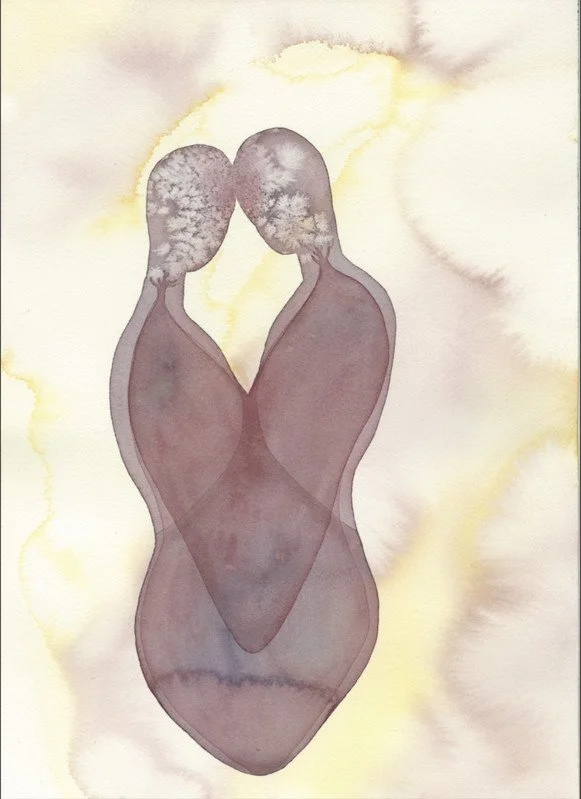

Alexandra Jabre, Life Cycle of a Split Soul (1-5) — 26 x 36cm — Watercolour on paper © Alexandra Jabre

Jusqu’ici, Analix Forever n’avait pas encore exploré les représentations artistiques de la spiritualité, la télépathie ou des relations avec l’au-delà. Aujourd’hui, le temps semble propice à cette recherche que mènent les artistes sur les réalités humaines, naturelles et surnaturelles, sur leurs ondes, auras et karmas. Parmi celles qui empruntent ce chemin, déjà largement exploré, entre autres, par les surréalistes, on pense à Janet Biggs, Rachel Labastie ou Mimiko Türkkan.

© Alexandra Jabre

À quelques mètres seulement de ses enfants et de son conjoint, dans son atelier londonien, Alexandra Jabre accueille sur ses toiles et son papier les forces cosmiques et leurs chutes, qu’elle traduit en formes, corps et beautés grâce à sa maîtrise virtuose de l’aquarelle. Si l’énergie cosmique se manifeste le plus souvent chez l’être humain sous forme d’énergie sexuelle, les œuvres d’Alexandra Jabre la transforment en une rencontre corporelle, avec soi, avec autrui et avec le monde. L’art d’Alexandra Jabre, à la fois puissant et délicat, mature et sensuel, capte notre regard, éveille nos émotions et fait surgir les sentiments souvent enfouis que nous éprouvons vis-à-vis de notre place dans le monde et l’au-delà.

Phil Spectro, le 9/12/2025

Alexandra Jjabre - Connexions -> 14/02/2026

Galerie Analix Forever 10 rue du Gothard 1225 Chêne-Bourg (Suisse)

- GÉNÉRALISTES

- Alternatives Eco.✝

- L'Autre Quotidien

- Le Canard Enchaîné

- La Croix

- Le Figaro

- France 24

- France-Culture

- FTVI

- HuffPost

- L'Humanité

- LCP / Public Senat

- Le Media

- La Tribune

- EUROPE ‧ RUSSIE

- Courrier Europe Centrale

- Desk-Russie

- Euractiv

- Euronews

- Toute l'Europe

- Afrique du Nord ‧ Proche-Orient

- Haaretz

- Info Asie

- Inkyfada

- Jeune Afrique

- Kurdistan au féminin

- L'Orient - Le Jour

- Orient XXI

- Rojava I.C

- INTERNATIONAL

- CADTM

- Courrier International

- Equaltimes

- Global Voices

- I.R.I.S

- The New-York Times

- OSINT ‧ INVESTIGATION

- OFF Investigation

- OpenFacto°

- Bellingcat

- Disclose

- Global.Inv.Journalism

- MÉDIAS D'OPINION

- Au Poste

- Cause Commune

- CrimethInc.

- Hors-Serie

- L'Insoumission

- Là-bas si j'y suis

- Les Jours

- LVSL

- Politis

- Quartier Général

- Rapports de force

- Reflets

- Reseau Bastille

- StreetPress

- OBSERVATOIRES

- Armements

- Acrimed

- Catastrophes naturelles

- Conspis

- Culture

- Curation IA

- Extrême-droite

- Human Rights Watch

- Inégalités

- Information

- Internet actu ✝

- Justice fiscale

- Liberté de création

- Multinationales

- Situationnisme

- Sondages

- Street-Médics

- Routes de la Soie