Abonnés Hebdo Articles

02.11.2025 à 11:26

Célébrer “Un siècle avec Deleuze”

Texte intégral (1788 mots)

« Un jour peut-être le siècle sera deleuzien », écrivait Michel Foucault. Né en 1925, le philosophe Gilles Deleuze a marqué d’une empreinte profonde la pensée et la création de son temps. Cent ans plus tard, quelles lignes de fuite trace-t-il pour notre présent ? Pour porter cette interrogation, le Centre Pompidou organise L’inventaire Deleuze en écho à l’événement Un siècle avec Deleuze.

Quel Deleuze pour aujourd’hui ?

Disparu voici trente ans, Deleuze laisse une œuvre d’une rigueur et d’une inventivité exemplaires. Renouvelant d’abord de fond en comble, par ses lectures serrées et novatrices, la compréhension de Henri Bergson, Baruch Spinoza ou Friedrich Nietzsche, il fit souffler dans l’écriture philosophique un vent de liberté inédit, emboîtant le pas à Alice au pays des merveilles dans Logique du sens pour faire des devenirs et des métamorphoses l’étoffe même de la réalité. Écrits avec Félix Guattari, L’Anti-Œdipe (1972) et Mille Plateaux (1980) ont convoqué, détourné et transformé une immense variété de savoirs — de la psychanalyse à la musicologie, de la littérature à la linguistique — pour prendre la mesure de la question ouverte par les événements de mai 1968 : en quel sens le désir peut-il être révolutionnaire ? Dans l’élan des expérimentations radicales des années 1970, les textes de Deleuze se voulaient des boîtes à outils pour transformer la vie, intime comme collective, fourmillant d’inventions conceptuelles et poétiques : des rhizomes au pli, du devenir-femme à la micropolitique. Ces notions furent mises à l’épreuve dans ses cours à l’Université de Vincennes, demeurés légendaires. Très tôt ponctuée d’admirations littéraires (Proust, Beckett, Woolf), l’œuvre de Deleuze fut aussi le lieu d’un dialogue avec les arts visuels : la peinture de Francis Bacon (Logique de la sensation, 1981) et surtout le cinéma, auquel il consacra deux volumes majeurs, L’Image-mouvement (1983) et L’Image-temps (1985) — traversée philosophique de toute l’histoire du 7ᵉ art.

Si, par le cinéma, le XXᵉ siècle fut déjà deleuzien, peut-on en dire autant du nôtre ? Il serait paradoxal de traiter le philosophe de l’événement comme un auteur intemporel, et plus étrange encore d’en proposer une lecture pieuse. Reste que, par de multiples voies, Deleuze s’est invité dans notre époque : source d’inspiration pour d’innombrables créatrices et créateurs, il s’est imposé dès les années 2000 comme l’une des références majeures de l’art contemporain.

De la place croissante des machines à la question palestinienne, du devenir-animal à la critique du « propre de l’homme », jusqu’à l’attention portée aux sources psychiques du fascisme, les concepts et les combats de Deleuze résonnent encore avec les nôtres. Les questions que notre monde nous enjoint d’affronter sont deleuziennes de part en part. Réunir, pour ce centenaire, cinéastes et philosophes, écrivain·es et artistes, faire s’entrechoquer rigueur académique et performance, n’est pas figer cette pensée sous la commémoration : c’est y chercher, sous bénéfice d’inventaire, de l’élan pour la vie à venir.

Mathieu Potte-Bonneville, Directeur du département culture et création, Centre Pompidou

En présence de : Judith Abensour, Mark Alizart, Claire Allouche, Antoine de Baecque, Emma Bigé, Patrice Blouin, Olivier Cadiot, Robert Cantarella, François Cusset, Thomas D., Alain Damasio, Élie During, Jeanne Etelain, Jean-Michel Frodon, Jérôme Game, Tristan Garcia, A. Livingstone, Silvia Maglioni, Catherine Malabou, Sophie Mendelsohn, Wang Ming-An, Émilie Notéris, Bernard Payen, Rodolphe Perez, Mathieu Potte-Bonneville, Jonathan Pouthier, Bertrand Prévost, Elias Sanbar, Frank Smith, Graeme Thomson, Dénètem Touam Bona, Maud Veilleux, Dork Zabunyan, Pierre Zaoui, etc.

Agenda

Lundi 3 novembre — Bpi

French Theory

Rencontre avec François Cusset et Thomas D.

Mardi 4 novembre — La Fémis

Gilles Deleuze — Usages contemporains d’une pensée du cinéma

Ouverture du colloque.

Du 5 au 7 novembre — Université Paris 8 / INHA

Colloque international.

Du 7 au 9 novembre — mk2 Bibliothèque × Centre Pompidou / BnF

L’inventaire Deleuze

Ateliers, conférences, projections, interventions, performance, sessions d’écoute.

Programme

Rencontre — French Theory 03.11.25 — Bpi

Rencontre avec François Cusset et Thomas D., auteur et dessinateur du roman graphique French Theory (Delcourt, 2025).

Lundi 3 novembre à 19h — entrée libre dans la limite des places disponibles.

Bpi, 40 avenue des Terroirs de France, 75012 Paris

Colloque — Gilles Deleuze : Usages contemporains d’une pensée du cinéma 04.11 — 07.11.25

À l’occasion des quarante ans de L’Image-temps, ce colloque international revient sur la place de Deleuze dans la pensée du cinéma contemporain : régimes d’images, signes visuels et sonores, éthique et politique des images.

Mardi 4 novembre, 19h-21h30 — La Fémis, salle Demy

Projection et discussion autour de Ici et ailleurs (Jean-Luc Godard et Anne-Marie Miéville, 1976)

Mercredi 5 & jeudi 6 novembre — Université Paris 8, Maison de la Recherche

Vendredi 7 novembre — INHA, salle Walter Benjamin

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Programme complet

L’inventaire Deleuze 07.11 — 09.11.25

Conférences et rencontres

Le Centre Pompidou réunit, aux côtés des lectrices et lecteurs de Deleuze, de grandes voix de la création contemporaine pour se ressaisir de sa pensée dans le contexte actuel.

Programmation cinéma

Outre L’Abécédaire (1995) et la conférence Qu’est-ce que l’acte de création ? (1987), plusieurs films autour des archives deleuziennes sont projetés, notamment ceux de Silvia Maglioni et Graeme Thomson.

Atelier — Les cours de Deleuze sur le cinéma

Entre 1981 et 1985, Deleuze enseigna le cinéma à Paris 8 tout en rédigeant L’Image-mouvement et L’Image-temps.

Cet atelier explore la relation entre parole, écriture et invention conceptuelle dans la fabrique d’une pensée du cinéma en train de se faire.

Sessions d’écoute — Écoutez Deleuze (France Culture)

Entre 1979 et 1987, plus de 400 heures de séminaires furent enregistrées à Vincennes.

France Culture en propose aujourd’hui seize leçons restaurées et diffusées en podcast.

Interventions — Deleuze en figures

Les philosophes Élie During et Dork Zabunyan invitent une dizaine d’intervenant·es à s’emparer d’un « personnage conceptuel » de l’œuvre deleuzienne.

Performance — Robert Cantarella, Faire le Gilles

Robert Cantarella suit les fréquences de la voix de Gilles Deleuze pour en restituer le mouvement et la pensée vivante.

Au mk2 Bibliothèque × Centre Pompidou et à la BnF

Vendredi 7 à partir de 16h, samedi 8 et dimanche 9 novembre 2025 de 11h à minuit

Compilation édition Jean-Pierre Simard le 4/11/2025

02.11.2025 à 11:22

L'arrachement à soi : Julien Burri au chevet des peaux

Texte intégral (916 mots)

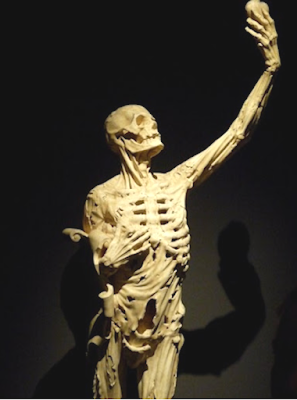

Écorché vif : cette expression pourrait parfaitement convenir à Ce que peut un cœur, de Julien Burri, tant le narrateur traverse un état "à fleur de peau", depuis qu'il a été confronté à un corps inerte livré à des regards anatomistes.

Oui, quelque chose en lui bascule alors, ou plutôt se retourne, comme si notre être était un gant susceptible de révéler son envers suite à une confrontation traumatique. Le fait est que, depuis qu'il a eu vent d'une certaine séance où des étudiants étaient conviés à dessiner un corps écorché, afin de mieux apprécier la complexité des muscles, le narrateur veut en savoir plus, veut savoir surtout ce que signifierait ce "savoir plus", ce qu'il pourrait lui apporter, s'il va remuer des souvenirs anciens, des peurs récentes, tout son être.

En compagnie de C, qui fut amené à dessiner ce corps jeune et anonyme, il y a plus de trente ans, il va donc tenter de déplier cette peau mémorielle, de déchiffrer ce parchemin au grain tari qui fut non seulement enveloppe mais plaque sensible, où s'imprimèrent des sensations, qui connut des gestes, finit par se figer avant que des médecins stabilisent le processus de décomposition et le livrent aux regards, aux sagacités, aux interrogations d'étudiant.es ayant toute la vie devant eux.elles.

Commence alors un étrange parcours dans les archives réelles et mentales de l'écorchement, quand les corps ne sont plus soumis aux étreintes mais à la dissection, à l'embaumement, à l'amputation, à la préservation. Le narrateur, au cours de son enquête, ne fait pas que soulever des "pans", il sent aussi qu'en lui "s'exhument" des choses tues. Et c'est là toute la beauté poignante de ce texte que de faire dialoguer découverte de ce qu'est la dissection et révélation de qu'en nous le temps a déchiré. L'art et la médecine se sont penchés sur ces gisants contrariés, ont tenté de leur arracher le secret du vif – le narrateur, lui, aimerait que ce "vif" à jamais nié remonte à la surface du corps. Et désormais tout ce qui l'entoure semble lui parler d'un réseau nerveux et sanguin, la ville qui a oublié ses rivières, les arbres à la sève discrète, jusqu'à l'autre qui demeure un squelette emmaillotté de chair.

Ce que peut un cœur est le récit d'une quête aussi essentielle que bouleversante. Avec une délicatesse d'écriture extrême, une sensibilité aux silences et aux failles, Burri parvient à mêler recherches historiques et introspection douloureuse, étude rigoureuse du corps entrouvert et scrutation des angoisses enfouies. Notre inconscient est l'organe le plus rétif à la dissection.

Mais Ce que peut un cœur, en dépit des noirceurs et douleurs qu'il explore, est un livre éminemment lumineux. En dépit des apparences, malgré son souci élégiaque, ce "roman" se veut un éloge de la respiration retrouvée. Comment, au filtre d'un frère-défunt, rendre perceptible un "soleil en train de naître dans [une] poitrine".

Claro, le 4/11/2025

Julien Burri, Ce que peut un cœur, La veilleuse

02.11.2025 à 11:18

De la vengeance comme consommée tiède et avec un humour certain

Texte intégral (3735 mots)

La vengeance est un plat qui se mange tiède et discrètement (jusqu’à un certain point). En 2017, le premier roman hilarant et implacable de J.D. Kurtness.

Qui n’a pas déjà rêvé de tirer quelqu’un dans la face avec un fusil de chasse ? Peu importe les raisons. Elles sont toutes bonnes, sur le coup. C’est quand elles demeurent bonnes longtemps que j’agis.

Chaque jour, je regarde une meurtrière dans les yeux. Elle est là, de l’autre côté du miroir (qui est aussi mon côté, mais vu à l’envers). Je suis une meurtrière. Ce visage est le mien. Mon visage est celui d’une meurtrière. Voilà.

Je sais ce à quoi une meurtrière ressemble. Salut.

J’énonce ma phrase en me regardant dans les yeux, les mains appuyées sur le bord du lavabo : « Je suis une meurtrière. » Ma version de « t’es belle, t’es fine, t’es capable ». Mes lèvres bougent et, selon ce que je prononce, quelques dents apparaissent. On les voit aussi quand je souris.

Je parle lentement, dans ma tête ou tout bas. Je prends parfois un risque et je le dis sur un ton normal, plus fort. J’aime entendre ma voix. Son murmure dans mon appartement silencieux, qui s’échappe de la salle de bain et meurt dans le bourdonnement électrique des murs. J’écoute les clics irréguliers des calorifères qui chauffent, indifférents à ma situation.

Je le dis aussi parce que j’ai un peu peur de l’oublier. La vie peut être douce, et je prends des pauses. […]

Ce fut d’abord de la chance : un hasard, une bonne réaction, un plaisir. Maintenant, c’est de la préparation : mentale, physique et matérielle.

Je sursaute encore quand je croise mon image : son reflet dans les vitrines, sur les petits et grands miroirs, en miniature sur les photos.Je n’ai pas le bon visage. Certains diraient : « Tu as le parfait visage. » Je suis née avec le visage d’une autre et mon vrai visage est ailleurs, occupé à recouvrir la mauvaise âme.

Je n’ai pas ce qu’ils appellent le physique de l’emploi. Ma face devrait être anguleuse et magnifique, maigre, avec l’air légèrement malade qui attire certains hommes. Cette allure de femme dangereuse et mystérieuse qu’on nous présente sans cesse, je ne l’ai pas. À la place : un visage sain et clair, le mien. Mes traits sont si inoffensifs. J’irradie l’innocence et les plaisirs simples, comme la fermière sur les pintes de lait, la jeune fille sur les crèmes anti-acné. Comme elle, mes pores respirent bien. Traits ronds, sourire facile, bonnes dents, yeux rieurs. J’ai même des pattes d’oie qui se dessinent, quand on regarde de près. Ma peau pâle rosit sous l’effet du vent, du froid ou de l’effort. Mes joues sont à croquer en automne. On n’a jamais cessé de me le dire. Toutes ces heures passées au grand air, les taches de rousseur : on n’y suspecte rien, sauf la santé.

Où est cet autre visage qui devrait être le mien ? Où sont passés la mâchoire pointue, les grands yeux fiévreux, les pommettes saillantes ? Ces cheveux sévères, sur qui ont-ils poussé ? Mon âme a-t-elle été confondue avec une autre dans les limbes, échangée par mégarde, comme ces bébés naissants dans les hôpitaux d’Amérique latine ?

Est-ce que les gens laids sursautent, eux aussi, quand ils voient leur reflet, estomaqués par leur physique ingrat, qu’aucune accumulation de souffrance n’atténue ? Ressentent-ils la même confusion que moi, après certains actes, parce que je n’en reviens pas que ma face conserve sa symétrie ?

Si je correspondais à mon intérieur, j’aurais un air dangereux, comme les méchants dans les films, ceux qui meurent rapidement : la chair à canon basanée, les chauves, les défigurés, les autres. J’émettrais aussi l’odeur du danger, mais je dois me rendre à l’évidence : il n’en est rien. Mon bouquet de phéromones percute les gens sans qu’ils s’en rendent compte, comme les virus ou les radiations. Pourtant, le danger, c’est cette femme que je regarde du coin de l’œil dans la vitrine, son reflet qui me suit à chaque nouvelle fenêtre. C’est elle dans la salle de bain, au-dessus du lavabo. C’est elle qui sourit avec son air innocent.

J’ai l’air d’une infirmière, d’une libraire, d’une joueuse de soccer. Mon visage est mon meilleur alibi.

J’avais eu la chance de découvrir J.D. Kurtness à travers son magnifique « Aquariums », deuxième roman publié en 2019, grâce à l’intéressante collection Courant alternatif (à qui l’on devait aussi, à la même époque, le superbe « Mécaniques sauvages » de Daylon) de feu Les Moutons Électriques, qui reprenait chez nous cette publication des éditions longueilloises L’Instant Même, avant qu’il ne soit réédité début 2024 par les éditions Dépaysage, avant, en 2025, son excellent « La vallée de l’étrange » de 2023, variation originale et rusée autour du robot humanoïde d’accompagnement, et après, en 2023, ce premier roman, « De vengeance », publié à l’origine en 2017. Voilà pour la brève histoire éditoriale, parfois compliquée en apparence, entre France et Québec.

L’autrice d’origine innue (« De vengeance » remporte à sa parution le prestigieux prix canadien Voix Autochtones, catégorie premier roman) nous y proposait une confession à la fois hilarante et joliment machiavélique, celle d’une redresseuse de torts opérant en toute discrétion et en toute impunité, depuis son adolescence ou presque, dans les interstices savamment distillés d’une société québécoise où, comme ailleurs, les « méchants » s’en sortent trop souvent au goût des auto-proclamés « gentils ». Comme tout bon polar qui se respecte, depuis que le « roman noir » a su conquérir le « roman à énigme » dans le genre, la toile de fond du Québec d’aujourd’hui est particulièrement décapante et savoureuse, et J.D. Kurtness sait nous en dire beaucoup, comme mine de rien. La démonstration de cynisme calculateur qu’elle met en œuvre ici force l’admiration, premier roman ou pas, et crée d’emblée une tonalité bien particulière, dont on retrouvera la forme spécifique de gouaille dans « Aquariums » et dans « La vallée de l’étrange », dans des contextes pourtant fort différents.

C’est l’après-midi, j’ai douze ans. Mon primaire est fini. Depuis trois semaines, je suis en vacances. Je suis sur le bord de la rivière. J’aime être dehors. Je sors à sept heures du matin et je reviens juste pour manger. Il y a même des fois où je saute un repas, mais ça agace mes parents. Je reviens le soir, quand on voit moins bien. Je dors et je recommence. Dix-huit heures de lumière par jour, le bonheur.

Ici, c’est mon coin. L’arbre se grimpe bien, et il y a trois branches à la bonne place. Une sous mes fesses, une où appuyer mes pieds, et une dans mon dos. Elles forment une sorte de chaise. J’ai une belle vue sur la rivière qui coule dans le fossé plus bas. Je vois aussi le talus en arrière. Si je m’étire, je vois jusqu’au cimetière, par où passe le sentier. Une vue à deux cent soixante-dix degrés autour de moi, assez bien dégagée. Ce n’est pas grave si je ne vois pas derrière moi. Il n’y a que la forêt, trop dense pour y jouer à ce temps-ci de l’année. Après la forêt, il y a le parc municipal, où personne ne va… Pourquoi aller dans une semi-nature quand tout est vivant autour ?

Là-haut, personne ne me voit. Parfois, j’apporte un lunch. Je le prépare moi-même. Mes parents me trouvent responsable, leur angoisse que je meure de faim s’estompe. J’entre dans l’adolescence, il est normal que je ne leur parle presque plus. C’est leur théorie.

Je choisis des emballages qui ne reflètent pas la lumière. Pas d’aluminium, pas de sac de plastique. J’ai vu un film où le témoin d’un meurtre se faisait voir par les criminels parce qu’un rayon de lune était reflété sur la lentille de ses jumelles. Ça ne m’arrivera pas. J’évite aussi les lunettes de soleil. C’est une chose de moins à traîner, que je risquerais d’échapper.

Le bruit, c’est un peu moins grave. On peut déballer quelque chose, ouvrir un contenant, dézipper son sac, bouger, soupirer. Le bruit de la rivière enterre pas mal tous les autres, sauf les cris.

J’ai découvert le spot la semaine dernière. Je suis arrivée tôt parce que je voulais faire du repérage avant que les autres arrivent. Des fois, j’arrive trop tard et il y a déjà du monde sur le bord de la rivière, ou sur le chemin qui y mène. Dans ce temps-là, je vire de bord.

Il y a huit jours exactement, je suis arrivée assez tôt pour trouver un coin tranquille. Une place où personne ne pense regarder. Je l’ai enfin trouvé, l’arbre parfait. À côté du tronc, il y a une roche assez haute pour atteindre les bonnes branches. C’est un sapin baumier, un gros qui, par miracle, a échappé aux massacres des Noëls du dernier siècle. Il est vieux et presque mort. Il ne sent pratiquement plus rien. Il n’a pas trop de gomme qui colle sur les vêtements. Même si ça sent bon, la gomme de sapin, c’est difficile à faire partir alors j’évite. Je ne veux pas de trouble avec ma mère.

Je compte les jours depuis ma découverte : huit. Je compte beaucoup de choses : le nombre d’enfants en bas, les tuiles au plafond de ma chambre, les trous dans mes espadrilles, le nombre exact de secondes que met un œuf à cuire, le rond à quatre, pour que le jaune demeure coulant, mais qu’il ne reste plus de morve. Plus on planifie, plus on s’évite les mauvaises surprises.

JD Kurtness

Si l’on sent ce magnifique « De vengeance » entrer par moments en résonance avec, par exemple, les « Confessions du monstre » (2013) de Fanny Taillandier, avec les « Aires de prières » (2023) d’Hélène Ling, ou même avec le « Une vie psychosomatique » (2008) de Carl Watson, par ses redoutables assemblages incidents de malice et de bon sens (naturellement, « près de chez vous », comme auraient dit le Crédit Agricole, Rémy Belvaux, André Bonzel et Benoît Poelvoorde dans des contextes bien distincts), c’est peut-être du côté du magistral et si troublant « Roman » (1994) de Vladimir Sorokine que l’on trouverait la coïncidence maximale, en termes de capacité à rendre presque ordinaire le cheminement toxique, et à parvenir, contre toutes attentes, à créer la surprise dévastatrice au moment de déchaînement ad hoc. Et l’on saluera sans se lasser un instant une telle association de dureté réellement implacable et d’humour (pas seulement noir) déployé à chaque instant ou presque.

Décrire l’époque dans laquelle on vit est toujours difficile : on focalise sur ce qui semble important sur le coup. Le quotidien est souvent laissé de côté. Pourtant, il révèle beaucoup plus que nos idéaux profonds. L’exemple que je donne, quand j’ai des conversations imaginaires avec des entités venues d’ailleurs (temps, espace, espace-temps), c’est que tout ce que nous mangeons, ou presque, aura été à un moment où un autre dans un emballage en plastique. Le sachet qui contient les semences. Les racines, protégées par une bâche qui conserve l’humidité et retient la chaleur. Les fruits et légumes qui vont dans un petit sac transparent, puis un sac plus grand avec les autres aliments, puis sous une pellicule de cellophane quand il en reste, ou pour les réchauffer, et enfin dans la poubelle, et ensuite dans un plus gros sac-poubelle. La viande aussi. Elle arrive le plus souvent dans un contenant de styro-mousse recouvert de plusieurs épaisseurs de cellophane, et parfois le morceau est entre deux épaisses feuilles de plastique fusionnées ensemble, mis sous vide.

Et rajoutons les bouteilles de jus, d’eau, de boissons sucrées. Certains ont même osé mettre le lait dans des bouteilles de plastique, ce qui le rend infect. Le lait pour les enfants est généralement distribué dans une poche de plastique, qu’on achète par lot de trois ou quatre, emballés à leur tour dans un sac de plastique plus grand. Celui-ci a de la couleur et contient les informations que les poches individuelles ne dévoilent pas.

Viennent ensuite tous les biscuits, les craquelins, la crème glacée, les pâtes alimentaires, et tout ce qui a été plus ou moins transformé avant de nous parvenir, placés de manière astucieuse sur des centaines d’étagères dans lesquelles nous déambulons en poussant un chariot de métal, car transporter notre nourriture sur de longues distances nous est maintenant une tâche impossible. Plus assez de volonté, plus assez de muscles.

Dans le temps, j’étais certaine que malgré les propos rassurants du dépliant, Tchernobyl se répéterait à Gentilly. La compagnie Candu, qui fabriquait les réacteurs, était venue à notre école nous expliquer les merveilles du nucléaire. Leur savoir-faire était si avancé qu’un accident était impossible. Les déchets radioactifs étaient enfouis dans notre solide Bouclier canadien, à l’abri des pires catastrophes. Je ne les croyais pas. J’étais aussi convaincue que les pluies acides grignoteraient tout et tueraient les lacs. Aujourd’hui, on parle beaucoup moins de ça. Une nouvelle est un bris dans la continuité. Quand le monde crève en permanence depuis des décennies, les médias se fatiguent, comme nous.

Prenons l’axe positif : je vis une époque délicieuse, où l’abondance des technologies et des temps libres, pour ceux qui en font le choix, permet de réaliser de grandes choses. Nous sommes encore libres, le secret est toujours permis. Ceux qui ont quelque chose à cacher peuvent le faire. Je peux ainsi leurrer et mentir impunément. Je teste fréquemment mes quelques pouvoirs. Mon invisibilité est ce dont je suis la plus fière.

Pour vivre, je pratique un métier qui sera, un jour, obsolète, comme celui de draveur ou de facteur télégraphiste. Je suis traductrice. Le jour où les machines comprendront l’ironie, le contexte, le quotidien et la banalité, l’humour et toutes ces perles de la nature humaine, les traducteurs seront superflus. En ce moment, même les mauvais traducteurs comme moi peuvent manger et payer leur loyer. Mais, comme le reste, notre temps est compté.

Hugues Charybde, le 4/11/2025

JD Kurtness - De vengeance - éditions De Paysage

l’acheter chez Charybde, ici

- GÉNÉRALISTES

- Basta

- Blast

- L'Autre Quotidien

- Alternatives Eco.

- Le Canard Enchaîné

- La Croix

- Le Figaro

- France 24

- France-Culture

- FTVI

- HuffPost

- L'Humanité

- LCP / Public Senat

- Le Media

- Le Monde

- Libération

- Mediapart

- La Tribune

- EUROPE ‧ RUSSIE

- Courrier Europe Centrale

- Desk-Russie

- Euractiv

- Euronews

- Toute l'Europe

- Afrique du Nord ‧ Proche-Orient

- Haaretz

- Info Asie

- Inkyfada

- Jeune Afrique

- Kurdistan au féminin

- L'Orient - Le Jour

- Orient XXI

- Rojava I.C

- INTERNATIONAL

- CADTM

- Courrier International

- Equaltimes

- Global Voices

- I.R.I.S

- The New-York Times

- OSINT ‧ INVESTIGATION

- OFF Investigation

- OpenFacto°

- Bellingcat

- Disclose

- Global.Inv.Journalism

- MÉDIAS D'OPINION

- AOC

- Au Poste

- Cause Commune

- CrimethInc.

- Hors-Serie

- L'Insoumission

- Là-bas si j'y suis

- Les Jours

- LVSL

- Médias Libres

- Politis

- Quartier Général

- Rapports de force

- Reflets

- Reseau Bastille

- Rézo

- StreetPress

- OBSERVATOIRES

- Armements

- Acrimed

- Catastrophes naturelles

- Conspis

- Culture

- Curation IA

- Extrême-droite

- Human Rights Watch

- Inégalités

- Information

- Internet actu ✝

- Justice fiscale

- Liberté de création

- Multinationales

- Situationnisme

- Sondages

- Street-Médics

- Routes de la Soie