Abonnés Articles en accès libre Hebdo Articles

26.09.2025 à 16:35

Aline Kominsky-Crumb célébrée à Formula Bula 2025, on fait un focus sur la programmation

Texte intégral (2940 mots)

Pour sa treizième édition, du 26 au 28 septembre, le festival FORMULA BULA revient à Césure (Paris 5e) avec une belle programmation qui mets en avant le travail d’auteurices qui questionnent notre société, ses codes et ses problématiques autour de la figure Aline Kominsky-Crumb, du matrimoine de la bande dessinée et des bandes dessinées engagées.

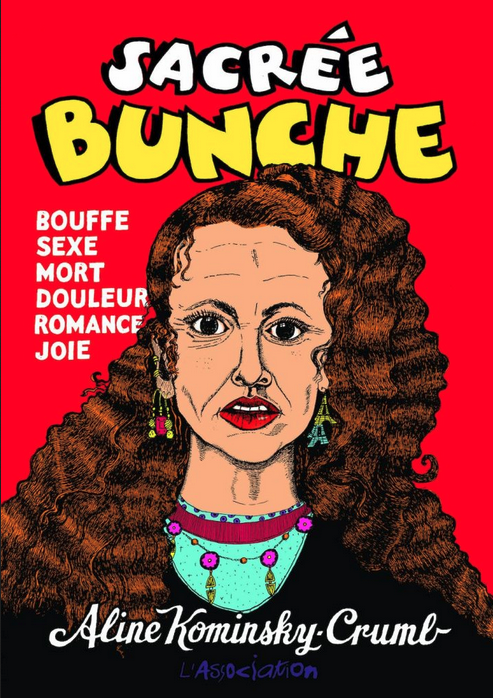

Aline Kominsky-Crumb nous a quittés en 2022 à l’âge de 74 ans (lire notre hommage ici) et cette année, sa fille Sophie Crumb, avec l’aide de Jean-Pierre Mercier, a traduit et remis à jour l’anthologie Sacrée Bunche qui regroupe une grande partie de l’oeuvre d’Aline Kominsky-Crumb.

50 ans de bande dessinée & de dessins à découvrir à travers une exposition Le plein d’amour au cœur de Formula Bula, en entrée libre ou avec une visite guidée, mais aussi des conférences : «Le sacre de la Bunche» avec Thomas Baumgartner, Lora Fountain, Sophie Crumb, Jean-Pierre Mercier, Jean-Luc Fromental (samedi 27 septembre- 14h) et «Matrimoine de la BD, à quel nom l’héritage ?» avec Marie Kischen, Camille De Singly, Sophie Crumb, Elsa Klée, Lucile Ourvouai (dimanche 28 septembre-15h)

🎙️ À lire aussi : Interview de Raphaël Barban directeur artistique de Formula Bula

Les autrices à l’honneur

En plus du travail de Aline Kominsky-Crumb, les autrices sont particulièrement mises en avant pour cette édition à travers les expositions, les rencontres et les performances.

Une exposition autour du travail de Maïté Grandjouan, «Les frissons du doute», vous permettra de découvrir les planches originales de Fantasma et Lena-la-très-seule. L’autrice est en résidence d’écriture à Formula Bula, et dessinera sur la fresque en public en compagnie de Claire Braud le samedi 27 septembre et vous pourrez découvrir en profondeur son travail lors de la rencontre «Abstraction + soustraction = Frissons» en compagnie d’Alt 236 (vendredi 26 septembre à 17h).

«Trobar hits» permet à Camille Potte de mettre en scène son univers unique que l’on a pu découvrir avec Ballades sa première bande dessinée (coup de cœur à lire ici) ou via ses affiches et tout son travail autour de la musique. Vous pouvez même dessiner avec elle dans un atelier, mercredi 24 septembre à 15h (à la Médiathèque Assia Djebar. Paris 20e).

Vous pourrez également découvrir l’exposition Fanatic Female Frustration autour du fanzine Lucile Ourvouai, Elsa Klée et Morgane Somville. Elsa Klée, Lucile Ourvouai seront également invitée à la table ronde «Matrimoine de la BD, à quel nom l’héritage ?» mentionnée plus haut.

Mais aussi des expositions thématiques comme «le bédérynthe arachnéen» de Sabine Teyssonneyre & Gaspard Laurent et «l’Exposition live» de Sabine Teyssonneyre qui proposent des expositions graphiques qui questionnent le médium.

Ou encore l’exposition Fanzine d’enfant et d’ado (Exposition et Prix du CNFE) dont le jury est présidé cette année par Nine Antico. Elle sera d’ailleurs présente le samedi 27 septembre à 17h pour un Déballage autour de son dernier livre Une obsession pour y présenter tout son processus créatif.

📺 À lire aussi : Bill Plympton à l’honneur du festival Formula Bula

Master class, rencontres & le Prix Prima Bula 2025

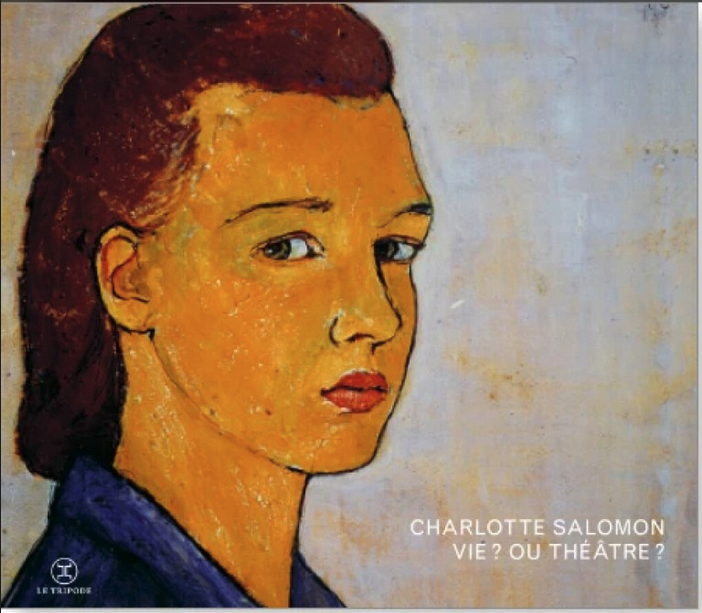

Côté Déballage, on peut noter également celui autour de Charlotte Salomon, lié au matrimoine de la bande dessinée avec l’imposant livre Vie ? ou Théâtre ? et ses 850 peintures réalisées avant la déportation de l’artiste à Auschwitz. L’éditrice Charlotte Bréhat viendra en parler le dimanche 28 septembre à 14h et sera également présente à 16h au même endroit pour évoquer l’œuvre de Keiji Nakazawa à l’occasion de la réédition du manga Gen aux pieds nus (lire notre coup de cœur ici).

Déballage toujours, Lucas Harari accompagné de la journaliste Lucie Servin viendra parler de son album Le cas David Zimmerman dont les planches sont actuellement exposées à la galerie Barbier (Paris 9e) et Laurie Agusti viendra parler de Rouge signal. Tous les horaires, lieux et infos sont là avec toute la programmation des rencontres.

Côté Master class, c’est David B. qui sera à l’honneur le samedi 27 septembre à 16h pour revenir sur l’ensemble de sa carrière mais également parler de son dernier album Monsieur Chouette sélectionné pour le Prix Prima Bula 2025.

Côté sélection, aux côtés de Monsieur Chouette, on trouve Rouge signal évoqué plus haut mais aussi Tous derrière et eux devant de Thomas Brosset ; Toc Toc de Lucie Morel ; Le Bonheur de Corentin Garrido ; Les aventures fictives de Léa MKL ; La vérité sur l’affaire Dolores B.Cooper de Marie Boisson & La tête sur mes épaules de Bénédicte Müller. Remise du prix le vendredi 27 à 19h30.

Pour explorer le programme complet avec les autres rencontres, ateliers, performances & moments festifs, rendez-vous sur le site de FORMULA BULA

Thomas Mourier, le 29/09/2025

💡Formula Bula - Festival Gratuit, du 26 au 28 septembre 2025

Rendez-vous à Césure 13, rue Santeuil, 75005 Paris

Visuel de couverture : Illustration de CIZO pour l’affiche de la 13e édition .

-> Les liens renvoient sur le site Bubble où vous pouvez vous procurer les ouvrages évoqués

26.09.2025 à 16:12

Quand nous fermons les yeux et nous demandons : qu'est-ce que l'amour ?

Texte intégral (1758 mots)

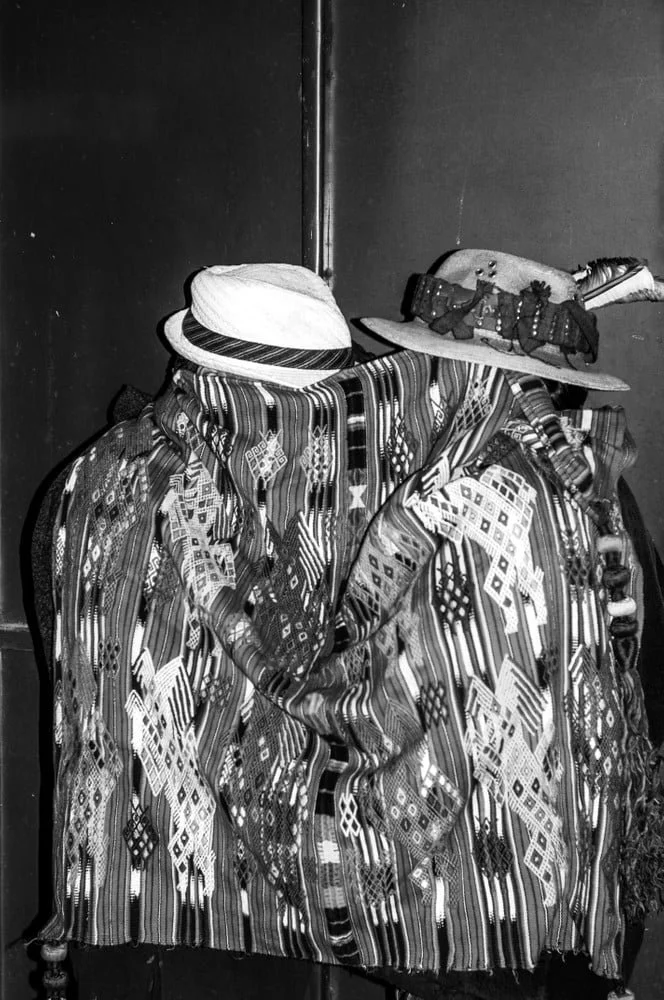

En mettant en évidence le malaise lié aux attachements romantiques et la résistance aux normes sociales, le travail d’une photographe souligne la valeur des expériences partagées entre femmes de différentes nationalités.

Untitled © Luiza Kons

Je vais l'écrire de la manière la plus simple possible, mais ce n'est pas facile. Je fais un effort. Je trace une ligne, puis je l'efface. Je suis confuse. On dit que les images et les mots créent de la cohérence et du sens. Mais la linéarité m'a presque tuée dans sa fiction. C'était la même chose avec Barbara. Je l'ai rencontrée par l'intermédiaire d'un ami commun lorsque je suis arrivée au Mexique. Face à face, nous avons développé un lien fort grâce aux histoires que nous avons partagées sur nos sept dernières relations hétérosexuelles. Sur les hommes qui contrôlaient notre argent. Et nos esprits. La sortie. La rupture. La prise de conscience d'une non-narration.

Untitled © Luiza Kons

Untitled © Luiza Kons

Visuellement, les photographies sont capturées de différentes manières : lumière naturelle, flash, appareil photo et cyber-photo. Elles sont un mélange d'actions dans lesquelles nous interprétons le malaise de l'attachement romantique. Ou des scènes qui surgissent spontanément de relations sexuelles et de moments entre amis. Le résultat est un univers chaotique lié à l'étrangeté, aux erreurs, aux imperfections. Dans un voyage pour inventer la vie selon nos propres termes. Valoriser le partage entre femmes comme un acte de résistance contre une société qui, même si nous avons des nationalités différentes, perpétue l'aliénation et la relativité de la violence que nous subissons de la part des hommes : comme s'il s'agissait d'amour.

Luiza Kons, photographies et texte, le 26/09/2025

Quand nous fermons les yeux et nous demandons : qu'est-ce que l'amour ?

-> Luiza Kons est une des gagnantes 2025 du prix noir et blanc de Lens Culture

Untitled © Luiza Kons

Untitled © Luiza Kons

26.09.2025 à 16:12

Les CAUE : in memoriam ?

Texte intégral (2030 mots)

Même quand il ne le fait pas exprès, l’État, par son impéritie, parvient à s’en prendre à l’architecture, plus précisément à ce qui fait la noblesse du métier d’architecte : le libre arbitre et l’indépendance en sa qualité de conseil.

@CAUE des Lande

Personne ne l’a noté mais cette rentrée 2025 des 92 CAUE s’est effectuée dans la discrétion avec très peu d’expositions ou d’animations. De fait, nombre de sites internet de CAUE sont en déshérence, certains pas mis à jour depuis deux ou trois ans, voire plus. Que se passe-t-il donc dans cet écosystème très français des CAUE pour que l’on assiste aujourd’hui à un tel effondrement de sa biodiversité ?

L’impéritie de l’État donc.

Le financement des CAUE, dont il faut rappeler que les salariés portent le titre d’architecte, repose principalement sur l’affectation d’une partie de la part départementale de la taxe d’aménagement (TA). Plus précisément, le conseil départemental fixe le taux de la part départementale de TA, jusqu’à un plafond de 2,5 % (26 % de départements ont voté un taux plafond de 2,5 %) ainsi que le taux de répartition de son rendement entre les CAUE et les espaces naturels sensibles (ENS). Le taux moyen de TA dédié au CAUE est de 0,34 % et représente, en moyenne, 76 % de leur budget, pour un reversement moyen d’environ 870 000 € (le budget moyen d’un CAUE est de 1,02 M€). Dans 80 % des départements, la charge fiscale théorique de TA « CAUE » par habitant est inférieure ou égale à 2 €.

À titre d’exemple, le budget du CAUE de l’Ardèche en 2022 était composé de : 700 000, taxe d’aménagement ; 103 500, convention avec les collectivités ; 12 500, adhésions ; 40 000, subventions. Pour le CAUE 92, la cotisation annuelle, symbolique donc, est de 2 € !

Autrement dit, un financement de l’État un peu tarabiscoté mais qui ne coûte pas cher aux contribuables, lesquels peuvent bénéficier à l’année, le solliciteraient-ils, un avis éclairé et indépendant en ce qui concerne leur projet architectural et/ou de construction.

Pour rappel, les CAUE sont nés de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977 qui proclame d’intérêt public l’architecture, le patrimoine et leur insertion dans le paysage. En toute logique, l’État a voulu donner à chacun la possibilité, dans son département, d’accéder à un conseil gratuit et d’être sensibilisé, voire formé, à l’architecture, l’urbanisme et l’environnement. Les CAUE, dont les interventions sont gratuites, assument ainsi une mission d’intérêt public auprès des particuliers, des collectivités, des professionnels de la construction et du paysage, etc. D’ailleurs l’État n’a pas indiqué vouloir rogner leurs prérogatives que personne ne remet en cause.

Alors où est le problème et pourquoi les CAUE en sont aujourd’hui à devoir licencier des employés voire à prier pour leur survie ? « Depuis plusieurs mois, le CAUE de Haute-Marne constate une baisse alarmante des financements qui garantissent habituellement ses missions auprès des communes, citoyens et acteurs du territoire. En cause : des retards massifs et des défaillances dans la perception de la taxe d’aménagement », s’inquiète en juillet 2025 Anne Leduc, sa directrice dans le Journal de la Haute-Marne (25/07/2025). Le CAUE de la Gironde craignait en février (Rue89Bordeaux) de voir son budget passer de 2 M€ par an à 500 000 €, entraînant la suppression de 14 emplois sur 26. L’embarras est national !

« La redistribution de la nouvelle TA, qui intègre l’ancienne ressource des CAUE, a favorisé une approche utilitariste des compétences des CAUE et réduit beaucoup l’aspect culturel de leur action. Au nom de la rationalité, elle a développé l’uniformisation de leur fonctionnement sur celui des services départementaux, au mépris de ce qui les caractérise : les idées innovantes, la souplesse d’intervention, le contact direct avec tous les acteurs», estime aujourd’hui Julien Giusti, qui fut de 1976 à 1980 chargé de mission à la direction de l’Architecture (ministère de la Culture) pour justement faciliter la mise en place des CAUE. Alors les expos et le site internet…

De fait, la taxe d’aménagement dont bénéficient les CAUE est une ressource non pérenne car elle a pour assiette la construction de surfaces, laquelle a structurellement vocation à se raréfier avec les politiques de sobriété foncière et la crise financière. D’où l’idée, à ce jour hypothétique, d’y inclure les surfaces dédiées à la rénovation et/ou à la restructuration des bâtiments

S’il n’y avait que cela…

En effet, l’État y a mis du sien pour amplifier les difficultés. La plateforme « Gérer Mes Biens Immobiliers » (GMBI), gérée par les services de la direction générale des finances publiques (DGFIP), est depuis une réforme fiscale en 2022 chargée de la collecte des déclarations des taxes d’urbanisme à destination des collectivités locales (communes et conseils départementaux notamment) et de la redistribution des revenus. Mais, relate France Inter (29/01/2025), la plupart des avis de paiement ne sont jamais partis, et ce depuis près de deux ans. Il y a bien la collecte en somme mais pas la redistribution ! Impression de déjà-vu ? Toujours est-il que, pendant ce temps-là, ce sont « chaque mois, 90 millions qui manquent dans les caisses », explique Sandra Demarcq, secrétaire nationale du syndicat d’agents des services fiscaux de Bercy ayant lancé l’alerte.

Autrement dit, sous prétexte de simplification, le gouvernement a créé une nouvelle usine à gaz avec, tout au bout du bout de la ligne budgétaire des dysfonctionnements : les CAUE. Ce n’est pas de chance pour l’architecture quand même…

« En pleins débats budgétaires, alors que l’on cherche de l’argent partout, et notamment dans les caisses des collectivités, des centaines de millions d’euros manquent à l’appel, et les retards sont très importants, ce que nous a confirmé l’administration », souligne France Inter dès janvier 2025. Ce n’est pas comme si, depuis, l’État s’était mis d’équerre avec un budget et un projet pour des jours meilleurs…

Certes Bercy a reconnu avoir « rencontré des difficultés pour mettre en œuvre le nouveau processus ». Bonjour l’euphémisme ! Hélas, du coût du nouveau joujou de contrôle informatique validé par un fonctionnaire irresponsable et des intérêts bien compris de la société de la start-up nation incompétente auteure du logiciel, nous ne saurons rien.

Le problème est pourtant connu depuis presque un an puisque dès le 3 octobre 2024, le sénateur (PS) de Dordogne Serge Mérillou tentait, via une question au gouvernement, d’attirer l’attention d’Agnès Pannier-Runacher, alors ministre de la Transition écologique, de l’Énergie, du Climat et de la Prévention des risques (ouf !), sur « l’impact des politiques de sobriété foncière – vertueuses – sur la taxe d’aménagement, et particulièrement le financement des CAUE ». Il soulignait notamment que « [leur] expertise s’appuie sur leur proximité et leur écoute du terrain tout en constituant un maillon utile entre l’État, les collectivités et les territoires pour relever les défis de lutte contre le changement climatique et la raréfaction des ressources ».

« C’est un paradoxe, car les CAUE promeuvent et accompagnent la sobriété foncière, celle-là même qui pourrait réduire leurs ressources », écrit le sénateur de la nation.

Une question et une inquiétude restées sans réponse, chaque nouveau premier ministre en cour de fait peu concerné par ce qui se passe dans les campagnes. Au point que Bertrand Sorre, député de la Manche (Ensemble pour la République – pas un gauchiste donc…) dont le CAUE a dû licencier, s’est senti obligé le 5 août 2025 de se fendre à son tour d’un courrier au gouvernement.

À nouveau, il a tenté d’attirer l’attention, cette fois d’Amélie de Montchalin, ministre (aujourd’hui démissionnaire) auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics (Ouf !) sur les difficultés financières que connaissent les CAUE, « présents sur le territoire depuis plus de 40 ans ». L’élu de la nation note qu’ils apportent « un service neutre, gratuit et indépendant aux particuliers et aux collectivités, aux services de l’État et aux professionnels, grâce aux compétences d’urbanistes, paysagistes et architectes notamment » et s’inquiète qu’ils ne puissent poursuivre « leurs missions de service public auprès de tous les porteurs de projets de construction et d’aménagement, privés comme publics ». Cette nouvelle question au gouvernement demeure aussi sans réponse, sans doute parce que de gouvernement il n’y a plus.

Bref, presque sans le faire exprès, l’État par son impéritie et sa foi insensée en des systèmes corrompus, s’en prend dans l’indifférence générale à un autre « service public, indépendant et gratuit ». Comme il s’agit d’architecture, ils seront peu nombreux ceux qu’empêche de dormir la dilution de la culture architecturale « d’intérêt public » dans un océan de médiocrité agité de discours cyniques. Pour autant, avec cette lente asphyxie des CAUE, de constater donc, en cette rentrée 2025, une perte de biodiversité dans l’écosystème de l’architecture et, sans doute, le naufrage prochain des idéaux portés par la loi qui les a créés.

Christophe Leray, le 26/09/2025

Chroniques d’Architecture

- GÉNÉRALISTES

- Basta

- Blast

- L'Autre Quotidien

- Alternatives Eco.

- Le Canard Enchaîné

- La Croix

- Le Figaro

- France 24

- France-Culture

- FTVI

- HuffPost

- L'Humanité

- LCP / Public Senat

- Le Media

- Le Monde

- Libération

- Mediapart

- La Tribune

- EUROPE ‧ RUSSIE

- Courrier Europe Centrale

- Desk-Russie

- Euractiv

- Euronews

- Toute l'Europe

- Afrique du Nord ‧ Proche-Orient

- Haaretz

- Info Asie

- Inkyfada

- Jeune Afrique

- Kurdistan au féminin

- L'Orient - Le Jour

- Orient XXI

- Rojava I.C

- INTERNATIONAL

- CADTM

- Courrier International

- Equaltimes

- Global Voices

- I.R.I.S

- The New-York Times

- OSINT ‧ INVESTIGATION

- OFF Investigation

- OpenFacto°

- Bellingcat

- Disclose

- Global.Inv.Journalism

- MÉDIAS D'OPINION

- AOC

- Au Poste

- Cause Commune

- CrimethInc.

- Hors-Serie

- L'Insoumission

- Là-bas si j'y suis

- Les Jours

- LVSL

- Médias Libres

- Politis

- Quartier Général

- Rapports de force

- Reflets

- Reseau Bastille

- Rézo

- StreetPress

- OBSERVATOIRES

- Armements

- Acrimed

- Catastrophes naturelles

- Conspis

- Culture

- Curation IA

- Extrême-droite

- Human Rights

- Inégalités

- Information

- Internet actu ✝

- Justice fiscale

- Liberté de création

- Multinationales

- Situationnisme

- Sondages

- Street-Médics

- Routes de la Soie