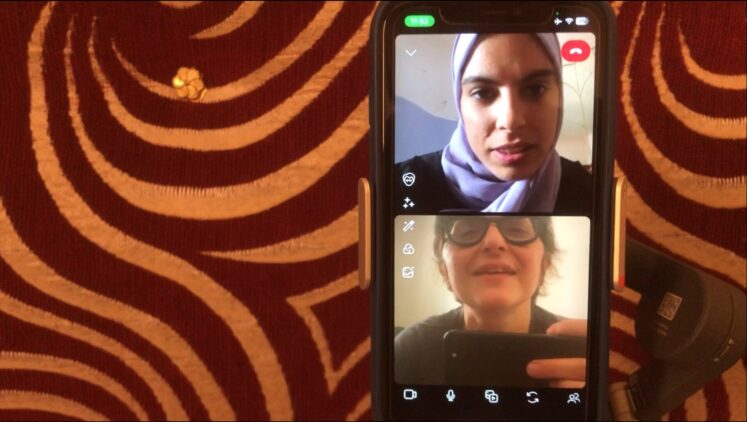

Un pianiste est chargé de mettre en musique l’hymne du « Nouvel Israël », appelant à l’extermination des Gazaouis. À partir de cette prémice (semi) fictionnelle, le film Oui de Nadav Lapid expose le Zeitgeist israélien avec une redoutable précision. Il offre un portrait grinçant de la bourgeoisie israélienne, pour laquelle les massacres sont un divertissement comme un autre, et donne à voir l’isolement des quelques récalcitrants, dans un pays qui s’est accommodé d’une extrême violence quotidienne. Le dernier documentaire de Sepideh Farsi – sélectionné à l’ACID Cannes 2025 et analysé ici –, qui embarquait le spectateur sur les traces d’une journaliste et photographe gazaouie, se rapprochait par certains aspects de la fiction. À l’inverse, l’oeuvre fictionnelle de Nadav Lapid est d’un réalisme chirurgical lorsqu’elle dépeint une société qui a généralisé le consentement au génocide.

Comment une société traumatisée par l’attaque du 7 octobre 2023 peut-elle accepter de reproduire indéfiniment l’horreur qu’elle a subie, de démultiplier là-bas les souffrances endurées ici ? Dans son dernier long métrage, le cinéaste israélien Nadav Lapid (qui avait reçu l’Ours d’or en 2019 à Berlin pour Synonymes et le Prix du jury à Cannes en 2021 pour Le Genou d’Ahed) dépeint et étrille un pays pris d’une inextinguible soif de vengeance.

C’est depuis la « colline de l’amour » que la vue sur Gaza, continuellement sous la fumée, est la plus dégagée

Loin d’être un film à thèse, cette audacieuse et grinçante satire est l’un des films les plus originaux – et, disons-le, l’un des meilleurs – de ces dernières années. Une oeuvre qui se renouvelle sans cesse au cours de ses deux heures trente, toujours imprévisible et souvent hystérique. Si, en mai dernier, Oui n’a pas été sélectionné en Compétition officielle mais repêché à la Quinzaine des cinéastes, il a l’envergure d’une Palme d’or.

Showtime

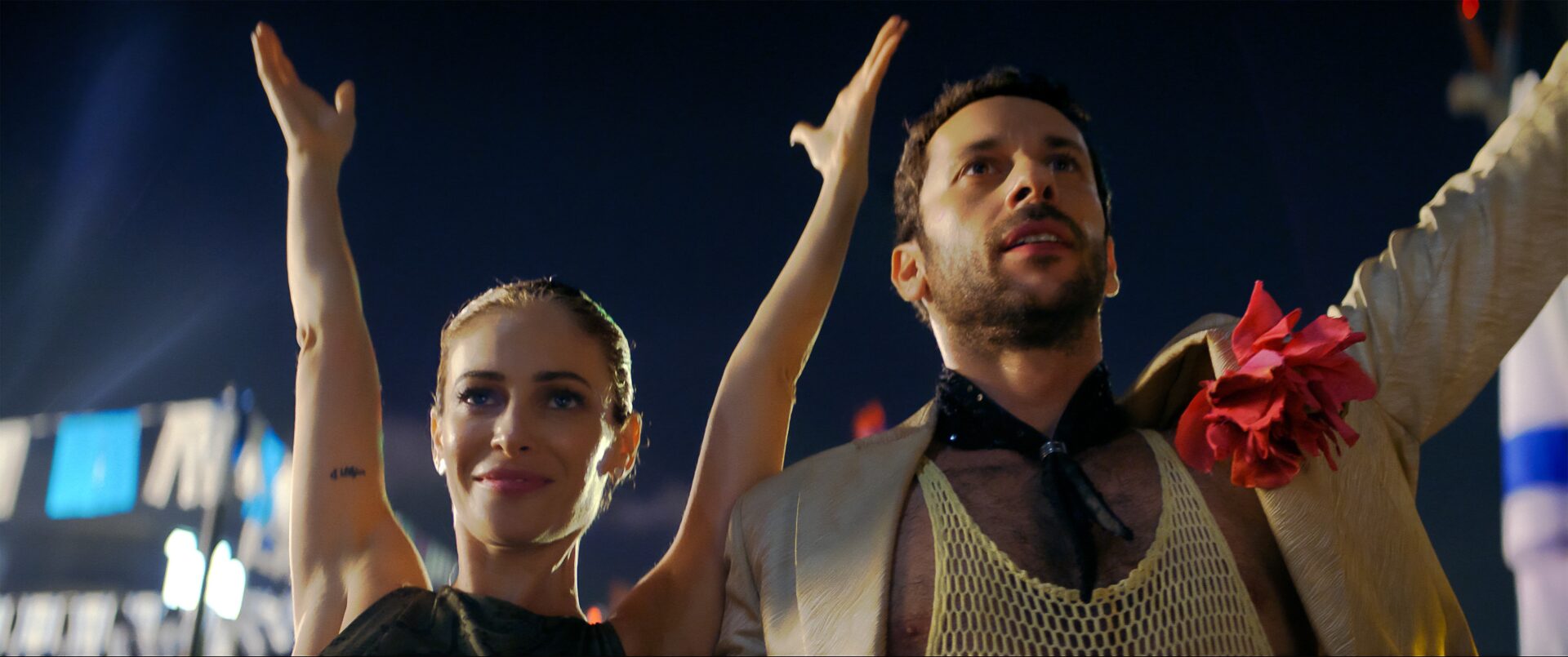

Pour gagner leur vie, Y., pianiste et Jasmine, danseuse, se prostituent auprès de l’élite hédoniste de Tel-Aviv, satisfaisant les fantasmes les plus grotesques de la jet-set israélienne. Ils prennent de la cocaïne sur les bassins de leurs clients, nus et à quatre pattes, pénètrent de leur langue les lobes d’oreille de dames plus âgées et surtout bien plus riches, se saoulent et participent à des guerres de chansons avec le chef d’État-major – qu’ils laissent évidemment gagner – lors de soirées déjantées. Ces soumissions répétées aux puissants leur permettent de naviguer dans les sphères de pouvoir du pays, jusqu’à se voir confier la mise en musique d’un nouvel hymne national.

Pour tout le gratin israélien, l’horreur est un spectacle des plus divertissants. C’est à bord d’un yacht, une coupe de champagne à la main ou allongé sur un transat, que l’on profite le mieux des bombardements de Beyrouth par Tsahal. C’est depuis la « colline de l’amour » que la vue sur Gaza, continuellement sous la fumée, est la plus dégagée. Toute cette violence, on en rigole, on se vautre dans la contemplation perverse de la faucheuse en action, on observe de loin le chaos qui n’a fait que se déplacer de l’autre côté de la frontière.

À lire aussi...

Quand Gaza vient hanter le festival de Cannes

À lire aussi...

Quand Gaza vient hanter le festival de Cannes

Ce milieu est atteint d’un voyeurisme macabre que le film évite de reproduire : les images sanglantes du génocide, qui circulent depuis deux ans sur les réseaux sociaux, ne sont pas utilisées. De même, Y. refuse (du moins ne supporte pas) de voir la vidéo épouvantable du 7 octobre que son ami de lycée Avinoam veut lui montrer. Reléguées à l’arrière-plan ou en hors-champ, ces horreurs sont pourtant omniprésentes, dans la bande-son notamment, complètement saturée, hétéroclite, brutale, mais aussi dans les dialogues – et, bien sûr, dans la propagande gouvernementale qui ne cesse de justifier leur intensification.

Propagande mon amour

À Tel-Aviv, le nationalisme bat son plein : les drapeaux israéliens ont envahi la ville, s’affichent aux fenêtres, sur les murs et dans les cœurs. C’est que le pays est atteint d’une véritable fièvre, persuadé, comme l’affirme explicitement un grand milliardaire, d’être la pointe avancée du combat du bien contre le mal. Gaza doit donc « brûler » et tous ceux qui s’y opposent sont qualifiés d’antisémites – y compris ceux qui, de prime abord, n’ont pas grand chose à voir avec les événements au Proche-Orient. « CNN ? Antisémite ! Le Centre Pompidou ? Antisémite ! » s’amusera Avinoam, comme s’il récitait une amusante comptine.

Que signifie être Israélien, après le 7 octobre ? C’est ressentir dans sa chair les atrocités du Hamas et perdre pied – jusqu’à s’accommoder du génocide

Plus cyniquement encore, Tsahal instrumentalise le souvenir du 7 octobre pour justifier ses actions, tant à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur. Celui-ci se transforme alors en outil, en fond de commerce sur lequel la propagande prospère. C’est ainsi que Leah, l’ex-petite amie de Y., traduit dans plusieurs langues les témoignages de victimes, afin qu’ils soient partagés sur internet.

Néanmoins, si la propagande est aussi efficace, c’est parce que la société que donne à voir Nadav Lapid est profondément meurtrie. Elle est traumatisée et réclame vengeance. La vie de Leah, par exemple, a complètement changé : il y a un avant et un après le 7 octobre, admet-elle à Y. Mue par les témoignages qu’elle a recueillis depuis, elle révèle toute l’étendue de sa douleur lors d’un long et déchirant monologue. Ce que filme Nadav Lapid, c’est précisément cet engrenage, cette spirale infernale qui ne peut apporter que pleurs et désolation. Que signifie être israélien, après le 7 octobre ? C’est ressentir dans sa chair les atrocités commises par le Hamas et perdre pied jusqu’à s’accommoder d’un génocide. Du chaos surgit le chaos.

Ne dis plus jamais non

Que faire, dès lors, face à tout un pays qui déraille ? La voie la plus évidente – l’opposition – est probablement la moins praticable. C’est l’attitude qu’attend le spectateur, mais elle semble anachronique. L’Israël contemporain n’est pas propice aux voix dissonantes. L’époque incite à toutes les outrances et favorise les monstres. Dire non, c’est alors s’opposer non pas seulement aux atrocités mais aussi à la communauté à laquelle on appartient, tout entière acquise au récit national ou qui, a minima, s’en accommode. C’est nager à contre-courant, goutte aigrie dans un verre d’eau.

Alors, que faire ? C’est ici que le titre du film prend tout son sens. Y. l’a bien compris : « résigne-toi », dit-il à son fils en bas âge, comme s’il s’agissait de la seule façon d’être heureux. Le pianiste a décidé de dire oui à tout. Lui et sa compagne ont de toutes façons l’habitude de répondre favorablement à tous les caprices de l’élite. Pour se fondre dans ce oui collectif, national, il faut accepter le récit officiel. Face aux nombre de victimes civiles à Gaza qui ne cesse de croître, il est écrit dans les journaux qui évoquent les bombardements : « Tsahal enquête » ou bien encore : « Tsahal fait tout son possible pour éviter les victimes ». Réponse de Y. : « Je crois Tsahal. », comme s’il cherchait à s’en convaincre. Il faut aussi fermer les yeux sur les arrestations arbitraires de Palestiniens, qui s’entassent dans une prison au bord d’une route réservée aux Juifs, et supporter de passer sans broncher le contrôle de sécurité, en saluant les agents habitués à distinguer, d’un simple coup d’œil, l’arabe du juif.

La difficulté arrive lorsque la violence s’invite dans la vie d’Y. ; détourner les yeux n’est alors plus une option. Cette fois, il doit aussi accepter de mettre en musique l’hymne du « Nouvel Israël », celui d’après la guerre, de la victoire, dans lequel les Gazaouis sont comparés à des nazis qu’il faut exterminer – un hymne qui a bel et bien existé, créé par le Front civique en soutien à l’armée de Tsahal et déformant un texte du poète pacifiste Haim Gouri. Une chanson métaphoriquement et littéralement tâchée de sang puisque, blessé, Y. se servira des paroles pour éponger le sien.

La soumission en apparence passive de Y. devient alors active. La promesse d’une grosse somme d’argent ne suffit pas : il hésite, n’arrive pas à se résoudre à travailler cet hymne odieux, et traverse alors une crise qui, de son propre aveu, est à la fois « politique, morale et personnelle ». Le souvenir de sa mère, décédée avant le 7 octobre, opposée à la violence, au nationalisme et à la colonisation, le retient. Cette véritable figure du « non » semble même se manifester sous diverses formes afin d’entraver physiquement son fils. La solution de ce dernier : se repaître du souvenir du 7 octobre, de témoignages de victimes, susciter une haine des Palestiniens qu’il n’éprouve pas mais dont il a besoin et, enfin peut-être, trouver sa place dans cette société du « oui ».

La mère d’Y. aurait-elle pu vivre, aujourd’hui, à Tel-Aviv ? Reste-t-il des figures similaires, capables de s’opposer à la funeste marche du monde ? Peut-être, mais elle n’ont vraisemblablement plus voix au chapitre. Nadav Lapid, lui, a décidé de regarder la société israélienne droit dans les yeux, de la représenter telle qu’elle est véritablement. Comme le rappelait Godard : « tous les grands films de fiction tendent au documentaire », et Oui en est un exemple frappant, pendant fictionnel au documentaire de Sepideh Farsi que nous analysions dans un précédent article et qui, lui, tend à la fiction.

Suis-moi je te fuis

Et si la solution la plus courageuse pour éviter l’accommodement du « oui » ou l’errance d’un « non » inaudible, c’était de fuir ? De mettre des milliers de kilomètres entre soi et ce pays qui perd pied ? C’est le choix de Jasmine, qui souhaite partir en Europe avec son fils, peut-être également celui de Nadav Lapid, qui vit désormais à Paris et qui semble adresser avec Oui, comme la presse l’a répété, une lettre d’adieu à Israël.

On a pu reprocher à certains films de se situer en-deçà d’une réalité devenue si grotesque et jusqu’au-boutiste qu’ils peinaient à la saisir et la caricaturer (citons, par exemple, le dernier film de Bong Joon-Ho, Mickey 17). Un écueil qu’évite soigneusement Nadav Lapid, grâce notamment à des pas de côté narratifs, ne cédant jamais à la facilité et à la binarité simpliste, mais aussi à une maestria formelle et des idées de mise en scène qui embrassent parfaitement la frénésie de l’époque. À n’en pas douter, et c’est peut-être ce qui a permis à ce film d’exister, Nadav Lapid a non seulement beaucoup de courage, mais aussi une très haute idée du cinéma.