29.10.2025 à 14:00

Le crime organisé est la première entreprise du Brésil et la menace la plus grave qui pèse sur le pays

Texte intégral (1713 mots)

Le raid policier, mené le 28 octobre 2025, contre des narcotrafiquants dans les favelas de Rio de Janeiro est le plus meurtrier qu’ait connu la ville. Mais face à l’empire que le crime organisé a constitué au Brésil, les interventions spectaculaires ne suffisent plus : l’État doit inventer une réponse nationale.

Le 28 octobre, à Rio de Janeiro, des véhicules blindés de la police ont pénétré dans les complexes d’Alemão et de Penha pour interpeller des chefs de gangs. Des fusillades ont éclaté, des routes ont été bloquées, des bus ont été détournés, des écoles et des campus ont été fermés, et des drones ont largué des explosifs sur les forces de l’ordre. Le soir venu, l’État confirmait que « l’opération Contenção » s’était soldée par 124 morts, dont quatre policiers. Ce fut la confrontation la plus sanglante jamais enregistrée dans l’histoire de la ville.

L’économie criminelle du Brésil est sortie des ruelles pour investir désormais les salles de réunion, figurer dans les bilans financiers et s’infiltrer dans des chaînes d’approvisionnement essentielles. Au cours de la dernière décennie, le crime organisé brésilien s’est étendu à l’ensemble du pays et même à d’autres continents. Les plus grandes organisations de trafic de drogue, comme le Primeiro Comando da Capital (PCC) et le Comando Vermelho (CV), se trouvent au cœur de véritables réseaux franchisés. Les « milices » de Rio – groupes paramilitaires principalement composés de policiers et de pompiers ayant quitté leurs anciennes fonctions ou, pour certains, les exerçant toujours – monétisent le contrôle qu’elles exercent sur le territoire en se faisant payer pour des « services » de protection, de transport, de construction et autres services essentiels.

À mesure que ces groupes se sont professionnalisés, ils ont diversifié leurs activités, qui vont aujourd’hui du trafic de cocaïne à la contrebande d’or, aux paiements numériques et aux services publics. Lorsque les groupes armés du Brésil se disputent les marchés illicites, la violence peut atteindre des niveaux comparables à ceux de zones de guerre.

Rien n’illustre mieux le nouveau modèle économique que le commerce illégal de carburants. Comme je l’ai écrit dans The Conversation fin août, les autorités ont effectué environ 350 perquisitions dans huit États dans le cadre de l’opération Carbone Caché, qui visait à faire la lumière sur le blanchiment présumé de sommes colossales à travers des importations de dérivés du pétrole et un réseau de plus d’un millier de stations-service. Entre 2020 et 2024, environ 52 milliards de réaux (8,3 milliards d’euros) de flux suspects ont transité par des fintechs, dont l’une fonctionnait en tant que banque parallèle. Des fonds fermés auraient investi dans des usines d’éthanol, des flottes de camions et un terminal portuaire, donnant aux profits illicites un vernis de respectabilité.

Sur les marchés financiers, les investisseurs sont à présent conscients des dangers. Ces derniers mois, les fonds d’investissement ont enfin commencé à considérer l’infiltration criminelle comme un risque matériel, et les analystes cherchent plus qu’auparavant à déterminer quelles chaînes logistiques, quelles institutions de paiement et quels fournisseurs régionaux pourraient être exposés.

Gouvernance criminelle

Les équipes de sécurité des entreprises cartographient l’extorsion et le contrôle des milices avec la même attention que celle qu’elles accordent aux menaces cyber.

La réaction du marché aux opérations menées en août par la police dans le cadre de l’opération « Carbone Caché » a rappelé que le crime organisé ne génère pas seulement de la violence : il fausse la concurrence, pénalise les entreprises respectueuses des règles et impose une taxe cachée aux consommateurs. Il n’est donc pas surprenant qu’en septembre, le ministre des finances Fernando Haddad ait annoncé la création d’une nouvelle unité policière dédiée à la lutte contre les crimes financiers.

La « gouvernance criminelle » s’est propagée des prisons aux centres financiers. Dans leurs fiefs de Rio, les gangs et les milices opèrent comme des bandits traditionnels, contrôlant le territoire et les chaînes d’approvisionnement logistique. Pendant ce temps, des franchises du PCC et du CV sont apparues à l’intérieur des terres et en Amazonie, cherchant à engranger des profits plus élevés grâce à la contrebande d’or et de bois, ainsi qu’au transport fluvial illégal de marchandises.

Ces factions opèrent désormais au-delà des frontières, du pays en lien avec des organisations criminelles de Colombie, du Pérou et du Venezuela.

Les outils de contrôle n’ont pas suivi l’évolution du crime

Le bilan humain reste accablant, même si les chiffres nationaux agrégés se sont améliorés. En 2024, le Brésil a enregistré 44 127 morts violentes intentionnelles, son niveau le plus bas depuis 2012, mais cela représente encore plus de 120 homicides par jour. La géographie de l’intimidation s’est étendue : une enquête commandée par le Forum brésilien de la sécurité publique a révélé que 19 % des Brésiliens – soit environ 28,5 millions de personnes – vivent aujourd’hui dans des quartiers où la présence de gangs ou de milices est manifeste, soit une hausse de cinq points en un an.

Les outils de contrôle de l’État n’ont pas suivi l’évolution du modèle économique du crime organisé. Les incursions spectaculaires et les occupations temporaires font les gros titres et entraînent de nombreuses morts, mais perturbent peu le marché. Les polices des États, depuis longtemps considérées comme les plus létales du monde, démantèlent rarement les groupes criminels.

Les politiques étatiques et municipales sont elles aussi devenues de plus en plus vulnérables : le financement des campagnes, les contrats de travaux publics et les licences sont désormais des canaux investis par le pouvoir criminel. L’opération fédérale d’août a constitué une rare exception et a apporté la preuve de l’efficacité d’une répression visant l’argent du crime, et non seulement les porte-flingues.

Si les législateurs brésiliens sont sérieux, ils doivent traiter le crime organisé comme une défaillance du marché national et réagir à l’échelle nationale. Cela commence par placer le gouvernement fédéral à la tête de forces spéciales interinstitutionnelles permanentes réunissant police fédérale, procureur général, administration fiscale, cellules de renseignement financier, régulateurs du carburant et du marché, ainsi que Banque centrale.

Il faut davantage de condamnations

Ces équipes devront disposer d’un mandat clair pour agir au-delà des frontières des États et accomplir quatre tâches simples : suivre en temps réel les paiements à risque ; publier une liste fiable des propriétaires réels des entreprises qui contrôlent le carburant, les ports et d’autres actifs stratégiques ; connecter les données fiscales, douanières, de concurrence et de marchés afin qu’un signal d’alerte dans un domaine déclenche des vérifications dans les autres ; et se tourner vers des tribunaux au fonctionnement accéléré pour rapidement geler et saisir l’argent sale.

Les incitations doivent être modifiées afin que la police et les procureurs soient récompensés pour les condamnations et les saisies d’actifs, et non pour le nombre de morts. Et là où des groupes criminels ont pris le contrôle de services essentiels, comme les transports ou les services publics, ceux-ci doivent être placés sous contrôle fédéral temporaire et faire l’objet d’appels d’offres transparents et étroitement surveillés afin d’être, au final, remis à des opérateurs légaux.

Le Brésil a déjà prouvé qu’il pouvait mener de grandes opérations aux effets dévastateurs contre le crime. Le véritable défi est désormais de faire en sorte que le travail ordinaire de la loi – enquêtes, constitution de dossiers solides… – soit plus décisif que les interventions spectaculaires. Faute de quoi, il ne faudra pas longtemps pour qu’une grande ville brésilienne ne soit complètement paralysée.

Robert Muggah est affilié à l’Institut Igarapé et à SecDev.

29.10.2025 à 12:04

Combien de temps un moustique peut-il survivre sans piquer un humain ?

Texte intégral (811 mots)

La capacité d’un moustique à survivre sans piquer un humain dépend de plusieurs facteurs : son état de développement, son sexe, son espèce, son environnement et ses besoins physiologiques. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, tous les moustiques ne se nourrissent pas de sang et même ceux qui le font n’en ont pas besoin en permanence pour survivre.

À leur naissance, tous les moustiques mènent une vie aquatique et se nourrissent de matière organique et de petits organismes. Cette période dure entre une et deux semaines, selon l’espèce, la température et la disponibilité en nourriture. Ils traversent quatre stades larvaires consacrés à l’alimentation et à la croissance, puis un stade de nymphe mobile au cours duquel une transformation corporelle profonde en moustique adulte a lieu, et durant lequel ils ne se nourrissent pas.

Au cours de leur vie, les moustiques occupent ainsi deux habitats complètement différents : l’eau et le milieu aérien, et utilisent des ressources différentes. À la différence d’autres insectes piqueurs, comme les punaises de lit ou les poux, qui se nourrissent de sang durant toute leur vie, les moustiques ne le font qu’à l’état adulte.

Moustiques mâles vs moustiques femelles

Il existe plus de 3 500 espèces de moustiques différentes, dont seule une petite fraction pique les humains, soit environ 200 espèces, dont 65 sont présentes en France hexagonale.

Les mâles ne piquent jamais. Ils se nourrissent exclusivement de nectar de fleurs et de jus de plantes, riches en sucres, qui leur fournissent toute l’énergie nécessaire à leur survie. Leur espérance de vie est généralement courte, de quelques jours à quelques semaines dans des conditions idéales.

Les femelles, en revanche, ont une double alimentation. Elles se nourrissent également de nectar pour vivre au quotidien. Cependant, lorsqu’elles doivent produire leurs œufs, elles ont besoin d’un apport en protéines que seul le sang peut leur fournir. Elles peuvent piquer des humains, mais aussi d’autres animaux, selon leurs préférences. Certaines espèces sont assez éclectiques en ce qui concerne leurs hôtes, piquant tout ce qui se présente à elles, tandis que d’autres montrent une préférence marquée pour le sang humain.

La plupart des moustiques se nourrissent du sang d’animaux à sang chaud, comme les oiseaux et les mammifères, y compris les êtres humains, mais certaines espèces peuvent aussi piquer des animaux à sang-froid, comme des grenouilles ou des chenilles de papillons.

Combien de temps une femelle peut survivre sans piquer ?

Une femelle moustique peut survivre plusieurs jours voire quelques semaines sans piquer pourvu qu’elle ait accès à une source de sucre, comme du nectar. Ce sont donc ses besoins reproductifs, et non sa survie immédiate, qui la poussent à piquer. Sans repas de sang, elle ne pourra pas pondre, mais elle ne mourra pas pour autant rapidement.

La femelle du moustique tigre Aedes albopictus, vecteur des virus de la dengue, du Zika ou du chikungunya, peut par exemple vivre environ un mois en tant qu’adulte dans des conditions optimales. Pendant cette période, elle peut survivre sans piquer, à condition de trouver une autre source de nourriture énergétique. Il en va de même pour Culex pipiens, le moustique le plus commun en France hexagonale, qui est également capable de transmettre certains virus responsables de maladies, telles que la fièvre du Nil occidental ou l’encéphalite japonaise.

Influence de l’environnement

La température, l’humidité et la disponibilité en nourriture influencent fortement leur longévité. Un milieu chaud et humide, avec de l’eau stagnante, des hôtes et du nectar à proximité, favorise une reproduction rapide et des repas fréquents. En revanche, une température relativement basse ralentit le métabolisme des insectes et leur permet d’espacer les repas.

Il est également à noter que certains moustiques entrent en diapause, une sorte d’hibernation, pendant les saisons froides et peuvent survivre plusieurs mois sans se nourrir activement. Selon l’espèce, les œufs, les larves, les nymphes ou les adultes peuvent subir cette forme de « stand-by physiologique » durant l’hiver. Si on ne les voit pas, ce n’est pas parce qu’ils sont partis, mais parce qu’ils sont cachés et plongés dans un profond sommeil.

Claudio Lazzari a reçu des financements de INEE-CNRS, projet IRP "REPEL".

29.10.2025 à 12:04

Maths au quotidien : Full HD, 4K, 8K… ou pourquoi il n’est pas toujours utile d’augmenter la résolution de sa télévision

Texte intégral (1999 mots)

Pourquoi acheter une télévision 8K plutôt qu’une 4K ou Full HD ? La question revient souvent, tant l’offre technologique semble avancer plus vite que nos besoins. Plus de pixels, plus de netteté… mais jusqu’à quel point notre œil est-il capable de percevoir la différence ? Derrière cette interrogation se cache un outil mathématique puissant utilisé en traitement du signal et en optique : l’analyse de Fourier.

Une télévision 4K affiche environ 8 millions de pixels, contre 33 millions pour la 8K. Sur le papier, c’est une avalanche de détails supplémentaires.

Mais l’œil humain n’est pas un capteur parfait : sa capacité à distinguer des détails dépend de la distance de visionnage et de l’acuité visuelle. Autrement dit, si vous êtes trop loin de l’écran, les pixels supplémentaires deviennent invisibles. Un écran 8K de 55 pouces vu à trois mètres sera perçu… presque comme un écran 4K.

Les limites de notre perception visuelle

Il existe des méthodes qui permettent de décomposer un signal (une image ou un son, par exemple) en ses fréquences spatiales ou temporelles. Pour une image, comme celles affichées par les télévisions dont nous parlons, les basses fréquences correspondent aux grandes zones uniformes (un ciel bleu, un mur lisse) tandis que les hautes fréquences traduisent les détails fins (les brins d’herbe, le grain de la peau).

À lire aussi : Des caméras 3D dans nos smartphones : comment numériser notre environnement ?

Nos yeux, comme un appareil photo, n’ont qu’une capacité limitée à percevoir ces hautes fréquences. Cette capacité dépend encore plus de l’acuité visuelle de chacun. Ainsi l’œil humain a une résolution maximale proche de 120 pixels par degré angulaire.

Cette acuité correspond à la faculté de discerner un objet de quinze centimètres à une distance d’un kilomètre, ou un grain de poussière à trois mètres : il est clair que la majorité des personnes ont une acuité visuelle moindre !

À lire aussi : Aveugles, malvoyants : que voient-ils ?

Sur une image, cette limite s’appelle la « fréquence de coupure » : au-delà, les détails sont trop fins pour être distingués, quelle que soit la richesse de l’image.

Si l’on applique cette logique, la 8K ne devient vraiment utile que si :

l’écran est très grand,

ou que l’on s’assoit très près,

ou encore si l’on zoome dans l’image (par exemple en retouche professionnelle).

Sinon, la fréquence maximale que peut capter notre œil est déjà atteinte avec la 4K. En d’autres termes, la 8K « code » des détails… que notre système visuel ne peut pas lire.

Un outil mathématique puissant, la « transformée de Fourier », inventée par Joseph Fourier en 1817, permet de quantifier cet effet.

Une transformée de Fourier révèle le « contenu fréquentiel » d’un signal, autrement dit, sa répartition entre les différentes bandes de fréquence. Reposons donc notre question, mais mathématiquement cette fois : « Est-ce que ces pixels additionnels correspondent encore à des fréquences spatiales perceptibles ? »

Ce que dit la transformée de Fourier

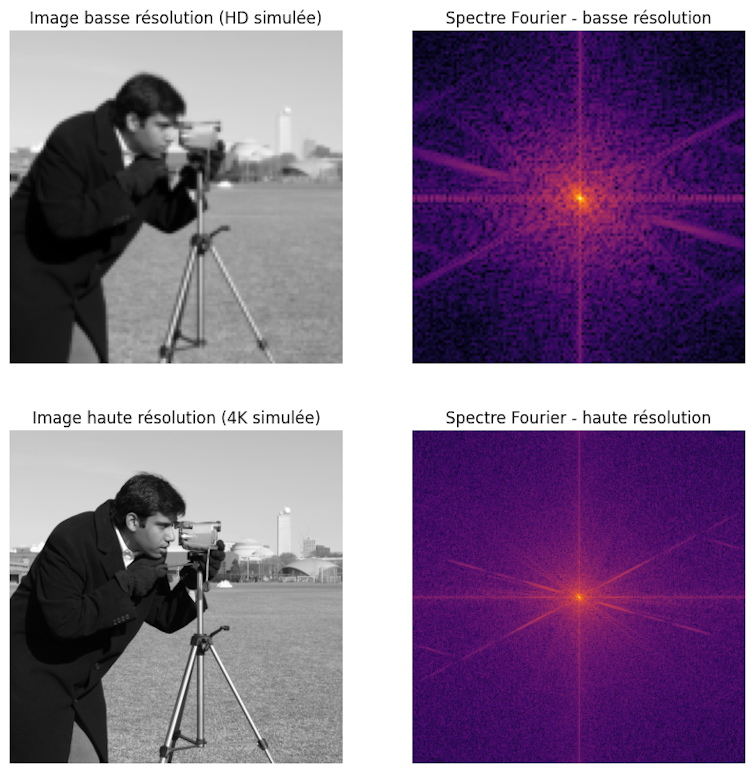

Illustrons cela avec un exemple visuel d’une image et son spectre de Fourier. Si pour un son ou pour un signal radio, la transformée de Fourier est elle-même un signal unidimensionnel, pour une image en deux dimensions, le spectre de Fourier est lui-même en deux dimensions avec des fréquences dans chacune des directions de l’espace.

Nous voyons dans l’exemple une image basse résolution (HD simulée) et son spectre de Fourier, ainsi qu’une version haute résolution (4K simulée) et son spectre. Le centre du carré correspond aux faibles fréquences, autour de la valeur (0,0).

Dans la version haute résolution (4K simulée), le spectre contient plus de hautes fréquences (zones colorées vers les bords, contrairement aux zones noires pour le spectre de la version Full HD), ce qui correspond aux détails supplémentaires visibles dans l’image.

Utiliser des filtres pour couper les hautes et basses fréquences

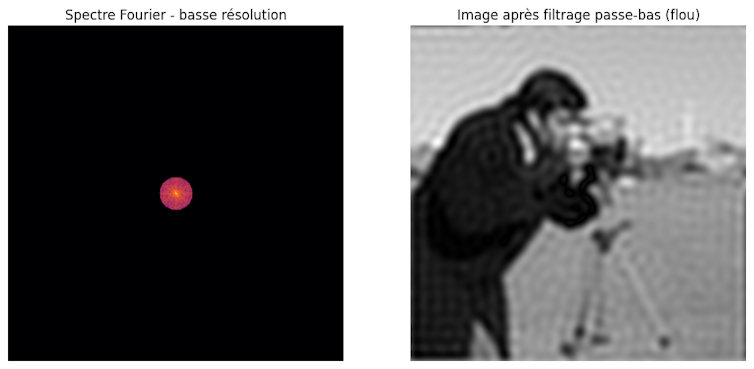

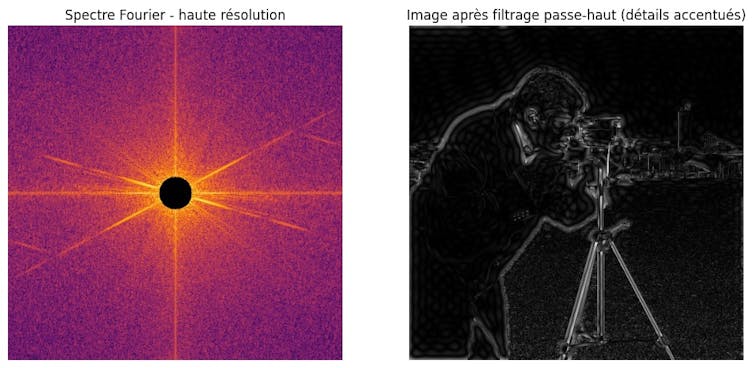

Regardons de plus près ce qui se passe en manipulant ce spectre. On parle alors de filtres.

Alors que l’image originale est nette et contient beaucoup de détails, on voit que l’image filtrée, avec les hautes fréquences supprimées, devient floue, les contours fins disparaissent. On le voit ainsi sur le nouveau spectre de Fourier après filtrage : seules les basses fréquences au centre ont été gardées, les hautes fréquences (détails) sont supprimées.

C’est exactement ce qui se passe quand on compresse trop une image ou quand on affiche une image HD sur un grand écran 4K : les hautes fréquences sont limitées. D’ailleurs, c’est pour cette raison que les téléviseurs 4K et 8K utilisent des techniques de « suréchantillonnage » (upscaling, en anglais) et d’amélioration d’image pour tenter de reconstituer et de renforcer ces hautes fréquences manquantes et offrir ainsi une meilleure qualité visuelle.

Inversement, sur l’image filtrée avec les basses fréquences supprimées, il ne reste que les contours et détails fins, comme un détecteur de bords. Dans le spectre de Fourier, le centre (basses fréquences) est supprimé, seules les hautes fréquences autour des bords subsistent.

Alors, faut-il absolument acheter une 8K pour votre suivre votre prochaine compétition sportive préférée ? Pas forcément. À moins d’avoir un très grand salon !

Saad Benjelloun ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

29.10.2025 à 12:04

Neurotechnologies : vivrons-nous tous dans la matrice ? Conversation avec Hervé Chneiweiss

Texte intégral (4485 mots)

Les neurotechnologies progressent à grands pas, d’abord motivées par des applications médicales, par exemple pour améliorer le quotidien de personnes paralysées ou souffrant de maladies dégénératives. Elles sont suivies de près par le développement d’applications récréatives qui vont de la relaxation au jeu vidéo. Des recherches récentes montrent notamment qu’il est possible de détecter des mots pensés par les participants.

Hervé Chneiweiss est neurologue et neuroscientifique, président du comité d’éthique de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale. Il a coprésidé le comité d’experts qui a rédigé une recommandation sur les neurotechnologies qui doit être adoptée le 7 novembre, lors de la 43e session de la Conférence générale de l’Unesco qui se tiendra à Samarcande (Ouzbékistan). Le chercheur a reçu Elsa Couderc, cheffe de rubrique Science et Technologie à « The Conversation France », pour parler des risques d’addiction, de la détection de nos émotions et de nos pensées, de la vie privée mentale… et de comment la protéger.

The Conversation : Jouer à un jeu vidéo sans manette, voilà qui va séduire plein de monde ! Mais on pourrait y voir des risques aussi, j’imagine ?

Hervé Chneiweiss : Oui, on peut envisager des risques en termes d’addiction ou d’utilisation de vos pensées les plus intimes, par exemple.

Pour comprendre les discussions autour de l’addiction et des neurotechnologies, je vous propose de remonter un peu dans le temps. Il y a trente ans déjà, alors que je travaillais en tant que neurologue sur la maladie de Parkinson, on a posé des implants cérébraux chez certains malades parkinsoniens jeunes et très rigides pour faire de la stimulation cérébrale profonde à haute fréquence, qui permet de débloquer leurs mouvements. C’est à ce moment que la communauté scientifique a constaté certains cas d’effets secondaires de cette stimulation sous forme de troubles compulsifs de comportement soit dans le domaine de la sexualité (hypersexualité) soit dans celui des compulsions d’achat.

En effet, en stimulant le cerveau de ces patients, on libérait manifestement trop de dopamine. Or, la dopamine est le principal neurotransmetteur d’un circuit qu’on appelle le « circuit de la récompense », ou reward en anglais – ce dernier est plus approprié que le terme français, car il traduit l’idée d’« obtenir ce que j’avais prévu d’obtenir ». Ainsi, avec nos électrodes, nous provoquions une libération de la dopamine en excès à un certain endroit du cerveau, ce qui perturbait les processus de décision et orientait les patients vers des comportements compulsifs.

Ces effets secondaires sont assez fréquents – environ un malade sur cinq les expérimente au début de la pose de l’implant, puis ils régressent et disparaissent en général au bout d’un mois ou deux. Il a été jugé que la potentielle survenue de ces effets indésirables était acceptable compte tenu du bénéfice attendu de la thérapeutique.

Depuis, les technologies ont beaucoup progressé : il existe tout un panel de techniques qui permettent de détecter les signaux du cerveau, ou bien de stimuler son activité. Ces techniques utilisent des dispositifs invasifs – comme les électrodes implantées dans le cerveau de patients parkinsoniens, dans les années 1990 – ou bien non invasifs – par exemple, des casques munis de petites électrodes que l’on pose sur la tête.

Le neurogaming utilise pour l’instant des casques posés sur le crâne, et non des électrodes implantées profondément dans le cerveau, comme pour le traitement de la maladie de Parkinson il y a quelques années. Y a-t-il, là aussi, un risque de surstimulation du circuit de la dopamine, et donc de compulsion ?

H. C. : Effectivement, il faut bien faire la différence entre deux types de dispositifs : d’un côté, ceux qui permettent la collecte d’informations sur l’activité cérébrale ; de l’autre, des systèmes qui vont moduler ou stimuler l’activité cérébrale – l’influencer, en somme.

En 2018 déjà, Rodrigo Hübner Mendes a réussi à conduire une Formule 1 simplement avec un casque posé sur la tête. Le signal d’électro-encéphalogramme était suffisamment bien décodé pour lui permettre de piloter cette voiture alors qu’il était tétraplégique et ne pouvait pas toucher le volant. Il l’a conduite simplement avec un casque qui détectait son activité cérébrale et donc, selon sa volonté, son intention d’accélérer ou de tourner à droite ou à gauche que l’interface cerveau-machine transmettait au système de pilotage de la Formule 1. C’est de la pure détection.

Et c’est exactement la même chose avec les systèmes « brain to speech », c’est-à-dire la capacité de décoder l’activité cérébrale responsable du langage avec une interface cerveau-machine, qui traduit cette activité en paroles en un dixième de seconde. Il s’agit de dispositifs qui pourraient venir en aide à des gens qui ont fait un accident vasculaire cérébral, qui ont des troubles du langage, ou par exemple dans la maladie de Charcot. C’est un des domaines des neurotechnologies qui avance le plus vite aujourd’hui. On sait désormais le faire avec des électrodes à la surface du cerveau, et non plus avec des électrodes profondes. D’ici cinq ans, on arrivera probablement à faire la même chose avec des électrodes à la surface du scalp, sur l’extérieur du crâne. Il s’agit là encore de détection.

C’est complètement différent des systèmes de stimulation ou de modulation, dans lesquels la machine envoie un signal au cerveau pour modifier l’activité cérébrale. Dans le premier cas, on ne modifie pas l’activité cérébrale, on se contente de la détecter. Dans le deuxième cas, on modifie l’activité cérébrale.

Est-ce que l’on sait aujourd’hui faire de la stimulation avec des implants non invasifs ?

H. C. : Oui, c’est ce qui se passe aujourd’hui dans le domaine médical avec la stimulation magnétique transcrânienne, qui est très utilisée pour la rééducation des accidents vasculaires cérébraux. On va inhiber l’activité d’une région du cerveau pour permettre la récupération d’une autre région du cerveau. Des résultats prometteurs ont été rapportés pour soigner certaines formes de dépression nerveuse grâce à des petits boîtiers de stimulation électrique, que l’on appelle DCS, qui sont des systèmes de stimulation continue.

Ces dispositifs sont aussi vendus en prétendant que ça peut permettre la relaxation, mais là, il n’y a aucune preuve scientifique que ça fonctionne.

D’autres types de stimulation non invasive peuvent être envisagés, par exemple avec des ultrasons pour essayer de lutter contre des tumeurs et contre des plaques amyloïdes dans la maladie d’Alzheimer.

Il va de soi que ces dispositifs capables de stimuler l’activité cérébrale intéressent beaucoup les gens qui aimeraient bien manipuler d’autres gens. Ces possibilités sont ouvertes par les grands progrès faits en neuroscience depuis trente ans, notamment en découvrant que d’autres régions du cerveau, moins profondes que celles impliquées dans la maladie de Parkinson, sont impliquées dans ces processus de décision : dans le cortex préfrontal, qui est au-dessus du nez, ou dans le cortex temporal. Ces zones sont en surface, relativement accessibles aujourd’hui.

L’objectif des gens qui développent ces technologies à des fins récréatives est d’essayer d’optimiser l’addiction, en stimulant directement les centres de la récompense ou de l’appétit, en corrélation évidemment avec un acte d’achat – ou avec ce qu’on cherche à faire aux gens pour tenter d’orienter les choses dans les jeux vidéo.

Ce qui est fait actuellement, c’est d’essayer de détecter (et non de stimuler – du moins, pas encore) avec ces casques l’état émotionnel de la personne et de modifier le degré de difficulté ou les épreuves du jeu vidéo en fonction de cet état émotionnel.

Est-il facile de détecter les émotions et les pensées aujourd’hui ?

H. C. : La réponse est différente pour les émotions – pour lesquelles oui, c’est facile – et pour les pensées – pour lesquelles, c’est plus difficile, mais on y vient.

Les émotions et la fatigue mentale sont des choses qu’on décrypte d’une façon macroscopique. Par exemple, quand vous êtes fatiguée, votre « saccade oculaire » ralentit, c’est-à-dire que vos yeux balayent moins rapidement la scène devant vous – ce qu’ils font en permanence. Le rythme des saccades est très facile à détecter.

De plus, selon notre degré émotionnel, différentes régions de notre cerveau sont plus ou moins actives. Comme ces régions sont assez grosses, en volume, il est possible de détecter leur niveau d’activité avec différents dispositifs : un casque posé à la surface du crâne ; une imagerie par résonance magnétique (IRM) fonctionnelle – un appareil qui est gros, certes, mais non invasif : nous n’avons pas besoin d’électrodes implantées dans le cerveau pour détecter ces signaux ; des plugs (bouchons) qu’on met dans les oreilles ainsi que de petits systèmes qui fonctionnent dans le proche infrarouge et qui mesurent des changements de vascularisation à la surface du cerveau. Ces dispositifs permettent de mesurer un certain nombre de changements d’activité de certaines régions du cerveau.

Par exemple, avec un casque posé sur la tête, donc non invasif, on peut réaliser des électro-encéphalogrammes (EEG). Quand vous commencez à être fatiguée, on voit des ondes de plus grande amplitude apparaître, puis des pointes d’une forme bien particulière si vous êtes vraiment en train de vous endormir. Ces signaux sont faciles à détecter avec un casque EEG.

Par contre, si vous pensez « J’ai faim » ou que vous vous préparez à prononcer un mot, là c’est plus dur. Des groupes de recherche académique californiens

– l’Université de Californie à San Diego et celle de Berkeley, mais aussi Caltech – ont fait des avancées récentes sur le sujet, avec les électrodes placées à la surface du cerveau et des systèmes d’intelligence artificielle entraînés à reconnaître certains motifs d’activité du cerveau du patient – c’est ce que l’on appelle le brain to speech, dont je parlais tout à l’heure. Ils ont découvert que les mêmes régions soutenaient le langage parlé intentionnel et le langage intérieur. Nous nous approchons donc là de la possibilité de détecter la base de la pensée. L’objectif est ici de venir en aide et de restaurer l’autonomie de personnes gravement cérébrolésées. Malheureusement, nous ne connaissons pas les intentions réelles de sociétés commerciales qui développent aussi ce type d’électrodes de surface.

En termes d’encadrement, est-ce que ces dispositifs, que ce soient des casques, des plugs dans les oreilles ou des implants, sont encadrés aujourd’hui, par exemple avec des autorisations de mise sur le marché comme pour les médicaments ?

H. C. : Si c’est un dispositif médical, il y a tout l’encadrement habituel. Si c’est un dispositif non médical, il n’y a rien : aucune garantie.

Dans la déclaration de l’Unesco, vous recommandez de classer « sensibles » certaines données biométriques, qui ne semblent pas susceptibles de donner accès aux émotions ou aux pensées au premier abord. Pourquoi ?

H. C. : On peut utiliser des données qui ne sont pas directement des données cérébrales ou neurales pour faire des déductions sur l’état émotionnel ou de santé : on a parlé des mouvements des yeux, mais il y a aussi le rythme cardiaque combiné à des données comportementales ou à la voix.

Par exemple, si vous enregistrez la voix d’une personne atteinte de la maladie de Parkinson, même débutante, vous allez voir qu’il y a des anomalies de fréquence qui sont caractéristiques de cette maladie. Il n’y a pas forcément besoin d’être capable d’enregistrer l’activité cérébrale pour déduire des choses très privées.

Donc, on a regroupé cet ensemble sous le terme de « données neurales indirectes et données non neurales » : ces données qui, combinées et interprétées par l’intelligence artificielle, permettent de faire des inférences sur nos états mentaux.

Vous recommandez donc de protéger toutes les données neurales – qu’elles soient directes ou indirectes –, car elles permettent d’en déduire des états mentaux, et ce, afin de protéger nos « vies privées mentales ». Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par là ?

H. C. : Parmi les droits fondamentaux, il y a le droit à la vie privée. C’est le droit d’empêcher qui que ce soit de connaître les éléments de votre vie privée que vous ne souhaitez pas qu’il ou elle connaisse.

Nos pensées, nos idées, nos désirs, tout ce qui se passe dans notre tête, sont ce que nous avons de plus intime et, donc, de plus privé. La vie mentale est au cœur même de la vie privée.

Souvent, quand on parle d’atteinte à la vie privée, on pense à la diffusion d’une photo qui serait prise à un endroit ou avec une personne, alors qu’on n’avait pas forcément envie que cela se sache. Mais vous imaginez si demain on pouvait avoir accès à vos pensées ? Ça serait absolument dramatique : la fin totale de toute forme de vie privée.

En pratique, imaginons que notre conversation en visioconférence soit enregistrée par un fournisseur de services Internet. Nos saccades oculaires, qui sont donc des données neurales indirectes, sont bien visibles. Est-il possible, aujourd’hui, d’en déduire quelque chose ?

H. C. : En principe, il pourrait y avoir un petit message qui s’affiche sur mon écran en disant : « Attention, la personne en face de vous est en train de s’endormir, il faudrait veiller à raconter quelque chose de plus intéressant. » (rires) Sauf que nous sommes en Europe, et que dans le règlement européen sur l’IA, l’AI act, l’utilisation de logiciels ayant pour objectif de détecter ou d’analyser le comportement des personnes, en dehors de la médecine ou de la recherche, est interdite.

Avec le règlement général sur la protection des données (RGPD) pour protéger nos données personnelles, puis avec l’AI Act, l’Union européenne a déjà pris des mesures de protection de la vie privée et de l’autonomie des individus… Parce qu’une fois que vous avez ces différentes données, vous pouvez essayer de manipuler les personnes, en biaisant leur jugement, ou en essayant de leur faire prendre des décisions qui ne sont plus prises en autonomie. Notre vie privée mentale est aussi la base de notre liberté d’expression et de notre liberté de penser.

Aujourd’hui, dans le cadre d’autres nouvelles technologies, on en vient à chercher à protéger les mineurs, notamment en leur interdisant l’accès à certains dispositifs. C’est le cas sur certains réseaux sociaux et c’est en discussion pour certaines IA génératives, comme ChatGPT. Est-ce une direction que vous recommandez pour les neurotechnologies ?

H. C. : Tout à fait ! Il ne faut jamais oublier que le cerveau d’un enfant n’est pas un petit cerveau adulte, mais un cerveau en développement. De la même façon, le cerveau d’un adolescent n’est pas un petit cerveau adulte, mais un cerveau en révolution – qui se reconfigure.

Aujourd’hui, l’impact de l’utilisation de ces procédés de neurotechnologies sur ces cerveaux en développement est totalement inconnu et, en particulier, la réversibilité de tels impacts potentiels.

Même pour des applications médicales, pourtant mieux encadrées, les choses ne sont pas si simples. Il y a, par exemple, des cas de patients ayant reçu des implants cérébraux pour soigner des pathologies, notamment des céphalées de Horton, avant que l’entreprise responsable de l’implant fasse faillite et ferme, laissant les patients avec des implants sans maintenance. À l’heure où les développements technologiques sont menés en grande partie par des entreprises privées, quels sont les espoirs et les mécanismes qui permettent de croire qu’on peut cadrer le développement des neurotechnologies pour protéger les citoyens du monde entier de potentiels abus ?

H. C. : On parle là de « développement responsable » des technologies. Ce sont des problématiques que nous avons abordées dans le cadre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), avec une recommandation (no 457), publiée en décembre 2019, qui énonçait neuf principes pour un développement responsable des neurotechnologies. C’est ensuite aux États membres de l’OCDE de la mettre en pratique. Dans ce cas, il n’y en a que 38, bien moins qu’à l’Unesco, avec 195 pays membres.

La nouvelle déclaration qui doit être signée à l’Unesco reflète une vision qui part des droits humains et qui protège les droits humains fondamentaux ; à l’OCDE, il s’agit d’une vision qui cherche le développement économique. Nous cherchions donc dans quelles conditions les entreprises pourront le mieux développer leurs produits : parmi ces conditions, la confiance que le consommateur peut avoir dans le produit et dans l’entreprise.

Malheureusement, dans ce contexte-là, pour l’instant, on n’a pas encore de réponse claire à votre question, sur ce que l’on appelle en anglais « abandonment », que l’on appellerait en français l’« abandon neural ». Des propositions sont en cours d’élaboration, par exemple au niveau du comité Science & société du programme européen EBRAINS.

Néanmoins, au niveau français, avec différents ministères, en collaboration avec les entreprises, avec le secteur associatif et aussi avec le secteur académique, on a élaboré une charte française de développement responsable des neurotechnologies, qui a l’intérêt de vraiment avoir été une coconstruction entre les différents partenaires, une codécision qui porte sur la protection du consommateur, sur son information et sur la prévention des mésusages des neurotechnologies. Elle a été publiée en novembre 2022. La signer est une démarche volontaire, mais qui marche aujourd’hui plutôt bien puisqu’on en est, à ce jour, à une cinquantaine de partenaires : beaucoup d’entreprises, d’associations, d’académies et des agences de régulation.

Ce qui est intéressant aussi, c’est que nous avons ensuite porté cette proposition au niveau européen. La charte européenne des neurotechnologies est très inspirée de la charte française. Elle a été publiée en mai 2025 et a déjà recueilli près de 200 signataires. Le but est d’apporter aux différentes sociétés qui y adhèrent une sorte de « label » pour dire aux consommateurs, « On a fait le choix de respecter mieux vos droits et donc de s’engager dans cette charte des neurotechnologies ».

Cette démarche est plus que nécessaire. Une étude américaine, réalisée en 2024 par la Neurorights Foundation sur 30 entreprises, majoritairement américaines, qui commercialisent des casques EEG et d’autres produits de neurotechnologie, montre que 29 de ces 30 entreprises ne respectaient absolument pas les recommandations de l’OCDE. Par exemple, certaines collectaient et/ou revendaient les données sans l’accord des personnes.

La philosophie, en portant cette discussion auprès de la Conférence générale de l’Unesco, c’est d’avoir une plateforme mondiale, d’ouvrir la discussion dans des pays où elle n’a pas déjà lieu ?

H. C. : Oui, les recommandations de l’Unesco servent en général de base aux différentes juridictions des États membres pour mettre en place des lois afin de protéger les citoyens de l’État.

Avec les neurotechnologies, on est vraiment à un niveau constitutionnel parce qu’il s’agit de droits fondamentaux : le droit à la vie privée, le droit à l’autonomie, le droit à la liberté de pensée, le droit à la liberté d’agir, mais aussi le droit à l’accès aux technologies si elles sont utiles – que les gens qui en ont besoin puissent y avoir accès.

Le Chili est le premier pays à avoir explicité ces droits dans sa Constitution. Le Colorado et la Californie aux États-Unis ont déjà légiféré pour encadrer les neurotechnologies. En France, c’est dans la loi bioéthique, telle qu’elle a été révisée en 2021, que l’on trouve des éléments pour essayer de protéger contre des abus. Au niveau européen, c’est la déclaration de Léon (2023).

Ainsi, même si les déclarations de l’Unesco ne sont pas contraignantes, elles inspirent en général les juristes des pays correspondants.

Y a-t-il des risques que la déclaration de l’Unesco ne soit pas signée en novembre lors de la Conférence générale ?

H. C. : Maintenant que les États-Unis se sont retirés, je ne crois pas… La conférence intergouvernementale que j’ai présidée au mois de mai a adopté la recommandation, il y avait 120 États. Les choses ne sont pas faites, bien sûr, mais on espère que le passage à l’Assemblée générale, avec les 195 pays présents, sera plutôt une formalité.

Les instances internationales sont très formelles. Elles fonctionnent comme ça ; et c’est peut-être une limite du fonctionnement onusien, qui s’appuie sur l’idée un peu irénique de René Cassin et d’Éléonore Roosevelt, après ce qui s’était passé d’effroyable pendant la Deuxième Guerre mondiale, que les États sont de bonne volonté.

On n’est plus tout à fait dans ce cadre-là.

H. C. : Oui, vous avez remarqué, vous aussi ? Mais, si ça marche, on sera surtout heureux d’y avoir contribué en temps et heure. Parce que là, et c’est une chose qui est assez remarquable, c’est qu’on prend les mesures au bon moment. Pour une fois, les réflexions éthiques et de gouvernance ne sont pas en retard sur la technique.

On espère donc que ce sera vraiment utile, et que les neurotechnologies continueront à se développer à bon escient, parce qu’on en a absolument besoin, mais que, grâce à cette prise de conscience précoce, on évitera les abus, les utilisations détournées ou malveillantes de ces technologies.

Et donc : vivrons-nous tous dans la matrice (je fais référence au film Matrix) ?

H. C. : Peut-être qu’il peut y avoir de bons côtés à la matrice et de mauvais côtés. Si ces différents procédés pouvaient rendre leur autonomie, par exemple, à des personnes âgées qui souffrent d’une perte d’autonomie, à des malades qui sont en perte d’autonomie, ou aider des enfants qui ont des difficultés à apprendre à mieux apprendre, là on aura vraiment gagné. Par contre, si c’est pour soumettre les individus à des volontés d’entreprises monopolistiques, là on aura tout perdu. Mais l’avenir n’est pas écrit. C’est à nous de l’écrire.

Toutes les fonctions listées ci-après l'ont été à titre bénévole: Expert pour les neurotechnologies auprès de l'OCDE de 2015 à ce jour. Ancien président du Comité international de bioéthique de l'UNESCO (2019-2021) et co-auteur du rapport sur les enjeux éthiques des neruotechnologies (2021). Co-président du groupe d'experts ad hoc sur la recommandation UNESCO sur les neurotechnologies (2024-2025). Président du Comité intergouvernemental sur la recommandation sur les neurotechnologie (12-16 mai 2025). Membre du Comité de la Charte française des neurotechnologies Co-auteur de la charte européenne des neurotechnologies

28.10.2025 à 15:32

Réhabiter Valence un an après les inondations : le peuple va-t-il aider à sauver le peuple ?

Texte intégral (3609 mots)

C’est une phrase qui s’est rapidement imposée au moment des inondations meurtrières qui ont touché Valence (Espagne) en octobre 2024 : « Seul le peuple sauve le peuple. » Elle est aujourd’hui inscrite sur des centaines de mosaïques, qui, partout dans la ville, indiquent le niveau de la crue. Cette phrase peut aussi se révéler pertinente, voire même cruciale, pour prévenir les prochaines catastrophes, note un groupe de chercheurs.

Il y a un an, le 29 octobre 2024, un orage méditerranéen violent touchait le Sud-Est espagnol, provoquant une inondation catastrophique de la communauté autonome de Valence. Celle-ci a fait 229 victimes et des dégâts matériels et environnementaux considérables. L’hiver dernier, alors que les causes climatiques et urbanistiques de la catastrophe étaient établies, et que les polémiques sur les responsabilités politiques de la gestion de la crise se poursuivaient, un artiste a apporté un message qui semble résumer les leçons qu’il faudrait tirer de la catastrophe pour transformer la ville et la réhabiter.

L’illustrateur Michael Barros, habitant de Sedaví dans la banlieue inondée de Valence, a ainsi lancé en février 2025 une initiative artistique inspirée des repères de crue posés à la suite de l’inondation de 1957. Il a, au départ, créé une centaine de carreaux de faïence (azulejos) qu’il pensait proposer dans son voisinage. Ces derniers ont eu un succès inattendu : il en existe plus de 2 000 aujourd’hui.

Ces azulejos rappellent, dans leur partie haute, jusqu’où l’inondation est montée : « Fins ací va arribar la riuà » (en français : « La crue est montée jusqu’ici »). Ils évoquent aussi, dans leur partie inférieure, le grand élan de solidarité visible au moment de la catastrophe où des milliers de personnes sont venues aider. Barros dessine la marche des sauveteurs bénévoles arrivant dans la zone inondée par une passerelle enjambant la rivière.

Il reprend aussi la phrase « Sols el poble salva al poble », soit en français : « Seul le peuple sauve le peuple. » Ce slogan avait envahi les réseaux sociaux au moment de la catastrophe et il a été l’objet de commentaires dans la presse sur son origine et sur son utilisation politique.

En plus du message classique des repères de crue indiquant la hauteur atteinte par les eaux, les azulejos de Michael Barros rappellent aussi que se protéger de l’inondation reste l’affaire de tous. Un double message particulièrement pertinent : les causes de l’inondation de 2024 et ses ravages ont pu être bien décrites par le travail de divers scientifiques, mais pour autant, l’anticipation des prochains événements à risque ne doit pas être réservée aux seuls experts, dont les recommandations ponctuelles peuvent être vite oubliées. En cela, le peuple est bien le protecteur du peuple.

Un scénario catastrophe aux raisons connues

Les inondations ont des causes climatiques bien établies. Les conditions météorologiques responsables de la violence des cyclones méditerranéens sont connues. Dans le cas de la région de Valence, il s’agit souvent de dépressions isolées en altitude (en espagnol, depresión aislada en niveles altos ou DANA) qui extraient, par évaporation, d’énormes quantités d’eau de la Méditerranée et qui les transforment en précipitations diluviennes et destructrices.

Les méthodes d’attribution montrent que le réchauffement climatique est responsable, dans la région de Valence, d’une augmentation de moitié des surfaces exposées à des pluies extrêmes et de près d’un quart de leurs cumuls.

La catastrophe qui en a résulté est liée à une conjonction de plusieurs raisons. Pour protéger Valence après la crue dévastatrice du fleuve Turia en 1957, le cours du fleuve avait été détourné du centre-ville. Depuis lors, au sud de la ville, des digues le dirigent vers la mer. Pensant le risque d’inondation écarté, de nouveaux quartiers résidentiels et industriels et leurs infrastructures de transport se sont développés au sud de ces digues à partir des années 1970, formant la banlieue de l’Horta Sud (en castillan, Huerta Sur).

En 2024, la crue du Turia a été bien contenue par les digues, mais l’Horta Sud a alors été traversée par l’arrivée rapide et massive des eaux de la Rambla de Poyo. Ancien affluent du Turia, ce fleuve côtier mineur (400 km2 d’aire drainée), dont le haut bassin a reçu un cumul de pluie extrême (près de 400 mm en six heures), a produit un débit de pointe largement supérieur à la crue de la Seine à Paris, en 1910 : celui-ci a été estimé à 3 000 mètres cubes par seconde !

En région méditerranéenne, ces petites rivières intermittentes, les ríos secos, accentuent la surprise et la désorientation face à l’inondation en masquant l’origine du danger. Elles sont invisibles par temps sec, dissimulées par les aménagements, sans continuité amont aval claire, y compris dans leurs noms.

En plus de ces contextes météorologiques et urbanistiques particulièrement critiques, l’absence d’alerte en temps utile a produit un bilan humain tragique, associé à une cascade de dommages matériels et environnementaux. La catastrophe a mis au jour une grande impréparation politique et sociale.

Associer le public à la culture du risque

Devant la répétition de catastrophes qui se ressemblent se pose la question de la résilience des métropoles face aux manifestations climatiques – et, en particulier, aux inondations rapides dans la région méditerranéenne. La réponse doit associer connaissance de la trajectoire historique locale, engagement du public et restauration écologique.

La trajectoire historique du développement économique et social de l’Horta Sud s’est pensée à l’abri des infrastructures de protection. Maintenant que ce secteur s’avère fortement exposé au risque d’inondation par la Rambla, la difficulté pratique et économique, pour réduire cette exposition, est considérable.

Adapter la forme urbaine et les activités qui l’accompagnent va demander des efforts sur le temps long pour lutter contre l’inertie du système institutionnel et des pratiques individuelles.

Des politiques publiques européennes, nationales et locales relatives au risque inondation promeuvent l’engagement du public. Leurs objectifs d’intégration et d’optimisation de la gestion du risque conduisent à la construction d’une culture du risque « par le haut », c’est-à-dire, par les savoirs experts, faisant des inondations une affaire de « management ».

Ces politiques oublient souvent que l’expertise doit s’accompagner d’actions capables de régénérer l’engagement, l’action collective, dans une construction « par le bas ». Apprendre à faire face au risque ensemble, par des pratiques qui s’inscrivent dans la durée et qui impliquent directement les communautés concernées, permettrait d’éviter l’écueil du court-termisme et du seul technicisme, qui a posé et posera de nouveaux problèmes si rien ne change.

La restauration écologique promet des solutions fondées sur la nature dont la mise en place commence, à Valence, par des mesures comme la réduction de l’artificialisation des sols ou le rééquilibrage du lit des rivières. Elle se heurte souvent à la rigidité de la trajectoire de développement et au manque d’engagement, voire à l’hostilité du public.

À lire aussi : Nos villes doivent être plus perméables : comment le biochar peut être une solution durable face aux inondations

Renouer avec l’action collective grâce à une vision commune : comment vivre avec la rivière dans le futur ?

Dans l’après-crise immédiate, de multiples initiatives ont surgi. Celles-ci sont propres à impliquer le public, comme des expériences d’enseignement à l’école primaire ou les précieuses mesures météorologiques amateurs. Elles méritent d’être inscrites dans un cadre de réflexion général.

Nous pensons qu’analyser les valeurs relationnelles, comprises comme liens inséparables des personnes à l’environnement, peut aider à dégager les principaux facteurs de motivation du public pour participer à la gestion des inondations. Au-delà des recommandations des experts, il ressort de cette analyse que l’imaginaire est un puissant levier de transformation.

Avoir une vision partagée de comment vivre avec la rivière dans le futur apparaît comme le plus fort gage de motivation. C’est particulièrement important face à la perte de mémoire chronique qui s’installe au fil du temps qui sépare les catastrophes, ce que l’historien Christian Pfister appelle disaster gap.

L’initiative spontanée d’un artiste comme l’illustrateur Michael Barros prend, dès lors, tout son sens. Traces matérielles de l’ampleur de l’inondation passée, ses repères de crue en céramique délivrent un message de raison et d’espoir, dans la mesure où les personnes qui les collent chez elles ou sur leur façade en prennent l’initiative. Dans une interview, l’artiste revenait sur leur rôle pour la mémoire collective :

« J’espère qu’au fil des ans, cela deviendra un prétexte pour parler et réfléchir, pour raconter à la fois les bonnes et les mauvaises choses. Cela génère une mémoire historique, pour que le passé continue d’être latent et que cela ne se reproduise plus. Parce que personne ici n’aimerait déménager ou vivre avec l’inquiétude que cela se reproduise. Nous espérons donc que les mesures nécessaires seront prises, qu[e les autorités] mettront de côté les conflits et qu’elles travailleront avec les gens, ce qui est important, après tout, si l’on s’implique en politique, c’est pour travailler pour les gens, pas pour les intérêts de quelques-uns ».

Les azulejos de Michael Barros peuvent donc être vus comme la piste sociomatérielle d’un imaginaire qu’il souhaite partager pour réhabiter sereinement dans sa région. Cette piste peut – et doit – toucher une communauté élargie, nourrir au quotidien de nouvelles valeurs, une nouvelle culture de l’eau et du risque d’inondation.

Guillaume Nord reçoit des financements de l'INSU-CNRS pour le fonctionnement de l'Observatoire Hydrométéorologique Méditerranéen Cévennes-Vivarais, service national d'observation labellisé par cet institut et dont il a la responsabilité.

Brice Boudevillain reçoit des financements de l'INSU-CNRS pour le fonctionnement de l'Observatoire Hydrométéorologique Méditerranéen Cévennes-Vivarais, service national d'observation labellisé par cet institut et dont il a la responsabilité.

Isabelle Ruin reçoit des financements de recherche dans le cadre du Programme et équipements prioritaires de recherche pour le climat : Transformer la modélisation du climat pour les services climatiques (PEPR TRACCS) et du projet ANR kNOW-HOW+4°C.

Jason Guillermo Granados Morales a reçu des financements du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, dans le cadre d'un contrat doctoral de droit public.

Yvan Renou reçoit des financements de recherche dans le cadre du Programme et équipements prioritaires de recherche pour le climat : Transformer la modélisation du climat pour les services climatiques (PEPR TRACCS) et du projet ANR kNOW-HOW+4°C.

Guy Delrieu et Jean-Dominique Creutin ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.