03.11.2025 à 11:25

Quand l’enseignement supérieur s’enracine dans son territoire : déni de mondialisation ou stratégie gagnante ?

Texte intégral (1494 mots)

Et si la reconnaissance internationale des universités et des écoles de commerce passait par le terroir ? Alors que la course mondiale aux classements – celui de Shanghai ou d’autres – tend à uniformiser les programmes d’enseignement supérieur, l’ancrage local constitue aussi un atout stratégique.

Dans un paysage académique mondialisé, les grandes marques universitaires se livrent une compétition féroce pour figurer aux premières places des différents palmarès et classements internationaux. La réputation et la légitimité des universités et des écoles reposent encore largement sur la performance de leur recherche académique, comme en témoignent la culture du « Publish or perish » ou les critères du classement de Shanghai. Cette dynamique tend à renforcer la polarisation entre des universités de rang mondial et des établissements régionaux dans un contexte de mimétisme institutionnel et d’uniformisation des programmes d’enseignement supérieur.

Orientation des financements

Mais derrière cette image globalisée de la performance, les établissements d’enseignement supérieur demeurent intimement liés à leur territoire d’implantation. Cet ancrage local est notamment scruté de près par les pouvoirs publics, qui en font un critère pour orienter leurs financements, et par les acteurs institutionnels et les organismes d’accréditation, qui l’intègrent dans leurs critères de qualité pour octroyer le droit de délivrer des diplômes et accréditer des programmes.

Ce rapport au territoire ne se réduit toutefois pas à une logique réglementaire ou budgétaire et soulève une interrogation plus stratégique : la proximité avec les acteurs économiques, sociaux et culturels locaux peut-elle paradoxalement constituer une voie d’accès au rayonnement international pour les établissements d’enseignement supérieur ?

À lire aussi : Les secrets de la domination de l’Université Harvard au classement de Shanghai

Pour tenter de répondre à cette question, nous avons mené un travail d’investigation qui a donné lieu à un article de recherche publié dans la revue internationale Higher Education. Notre publication interroge et invite à repenser la relation entre enracinement local et visibilité mondiale des établissements d’enseignement supérieur à travers un cas emblématique : les régions viticoles françaises et les formations d’enseignement supérieur dédiées au secteur du vin.

Pour essayer de savoir si l’ancrage régional de ces programmes d’enseignement supérieur pouvait constituer un atout dans la compétition internationale entre établissements, notre projet de recherche repose sur une double méthodologie, à la fois quantitative (classement, attractivité, employabilité, résultats académiques de 72 formations en vin réparties sur l’ensemble des régions françaises) et qualitative (22 entretiens semi-directifs menés auprès de responsables académiques, étudiants et diplômés de programmes en vin et de professionnels du secteur viticole).

Attractivité internationale accrue

Notre travail est fondé sur deux hypothèses. La première postule que la réputation d’une région et la richesse de son écosystème (c’est-à-dire la densité des acteurs économiques, culturels et institutionnels liés à ce secteur) influencent directement la performance et la visibilité des formations supérieures spécialisées dans ce domaine. La seconde avance l’idée que ces formations confèrent alors à leurs établissements d’origine une attractivité internationale accrue au lieu de les limiter à un rayonnement local.

Pour explorer cette relation, notre travail a mobilisé deux concepts :

l’heuristique « glonacale », soit un cadre théorique qui permet d’analyser le positionnement des établissements d’enseignement supérieur en considérant simultanément leurs échelles globale, nationale et locale ;

l’échelle « géo-cognitive », qui désigne l’espace géographique dans lequel les établissements d’enseignement supérieur se positionnent. Cet outil permet de prendre en compte et d’interpréter la proximité et la portée symboliques et fonctionnelles des acteurs de cet espace.

Des liens stratégiques

Les résultats de notre étude révèlent ainsi une forte corrélation entre la réputation d’une région spécialisée dans un secteur et la performance des programmes de formation implantés dans cette région et dédiés à ce secteur. Dans le cas des régions viticoles françaises, plus un territoire est identifié et réputé pour son activité, sa culture et son histoire viticoles (Bordeaux, Champagne, Bourgogne…), plus les formations viticoles implantées sur ce territoire bénéficient d’une image de qualité.

Surtout, les liens de ces formations avec l’écosystème local (entreprises, syndicats, institutions) renforcent leurs contenus pédagogiques, favorisent l’employabilité de leurs diplômés et améliorent leur légitimité académique. C’est l’ensemble des critères de performance des programmes d’enseignement qui sont ainsi renforcés par le territoire d’accueil, en particulier l’attractivité auprès des étudiants étrangers.

Contourner la hiérarchie classique

Mais au-delà de ces résultats, qui peuvent sembler logiques, notre étude démontre surtout que les régions dotées d’une spécialisation historique, culturelle ou économique forte, telle que celle en lien avec les bassins viticoles, offrent un espace stratégique alternatif aux universités et aux écoles. Les échelles géo-cognitives liées aux programmes en lien avec le vin permettent de contourner la hiérarchie académique classique centrée sur la recherche.

Ces formations offrent notamment la possibilité de valoriser des caractéristiques distinctives dans les processus d’audit et d’accréditation des universités et des écoles. Elles créent ainsi, pour les établissements d’enseignement supérieur, un espace parallèle de légitimité stable et attractif qui leur permet de se distinguer dans un environnement universitaire dominé par les dynamiques de concurrence et de standardisation fondées sur la taille et les disciplines académiques.

Cette recherche démontre ainsi que les formations spécialisées peuvent jouer un rôle stratégique dans l’ancrage territorial des établissements d’enseignement supérieur tout en leur offrant des avantages compétitifs sur la scène mondiale.

L’enseignement supérieur globalisé ne s’oppose donc pas à la logique de spécialisation régionale : bien au contraire, celle-ci peut constituer un levier majeur de segmentation et de rayonnement stratégique. Pour les universités et les écoles, miser sur les atouts locaux de leurs régions d’implantation est aussi une manière de renforcer leur rayonnement global et de se distinguer dans un monde académique de plus en plus concurrentiel et mondialisé. Un exemple à méditer pour les établissements d’enseignement supérieur présents dans des régions réputées pour des spécialisations fortes similaires au vin.

Président de l'European Association of Wine Economists

Olivier Guyottot ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

03.11.2025 à 11:25

Utilisation de l’écriture inclusive par les marques : indifférence des hommes, soutien nuancé des femmes

Texte intégral (1362 mots)

L’écriture inclusive fait régulièrement la une des journaux en France. Entre défenseurs et opposants, le débat semble sans fin. Mais que se passe-t-il lorsque des marques utilisent cette écriture pour communiquer ? Une étude révèle que les réactions sont loin d’être homogènes.

La linguistique distingue trois types de langues à travers le monde :

les langues genrées, comme le français ou l’espagnol, qui attribuent un genre grammatical aux noms communs : le bateau, la mer, la plage, le sable, etc. ;

les langues à genre naturel, comme l’anglais, qui ne marquent pas le genre des noms communs – le déterminant est the pour tous les objets –, mais qui marquent le genre principalement dans les pronoms pour les personnes – she/her pour une fille ou une femme et he/his pour un homme ou un garçon ;

Les langues non genrées, comme le chinois ou le turc, qui n’intègrent pas de distinctions grammaticales de genre.

En France, langue dite genrée, le masculin est considéré comme « neutre » et, au pluriel, il « l’emporte sur » le féminin, selon la formule consacrée. Pourtant, des formes dites inclusives, comme le point médian de « salarié·es », se développent pour tenter de rendre visible la diversité des genres. Cette volonté s’appuie sur les travaux en sociolinguistiques qui montrent que la langue façonne notre perception du monde et de notre environnement. Si le sujet fait polémique, c’est parce que l’écriture inclusive interroge le pouvoir symbolique de la langue : qui est inclus ou exclu par les mots que nous choisissons ?

Notre étude, menée auprès de 800 consommatrices et consommateurs français, en analyse le phénomène.

Réaction envers la marque

Pour comprendre ces réactions, nous avons mené une expérience. Chaque participante ou participant à notre étude voyait un post d’une marque de jus de fruits, rédigé avec différentes formes d’écriture inclusive – comme « les client·es » – ou sans, et avec ou sans explication de ce choix par la marque. Nous avons ensuite mesuré leurs réactions, leur attitude envers la marque et leur intention d’achat. Il existe plusieurs formes d’écriture inclusive, nous les avons toutes testées.

- La double flexion consiste à écrire les deux genres séparés par « et » (ex. : « toutes et tous ») ;

- La double flexion contractée fusionne les terminaisons féminines et masculines grâce à un point médian ou un point (ex. : « étudiant·e·s ») ;

- Les termes épicènes ou collectifs que nous appelons forme « dégenrée », ne marquent pas le genre (ex. : « le lectorat » plutôt que « les lecteurs ») ;

- Le masculin générique, la forme usuelle en français avec le masculin qui l’emporte sur le féminin ;

- Le féminin générique, avec l’ensemble des accords au féminin. C’est d’ailleurs cette forme qui est perçue comme la plus sexiste et la moins inclusive par l’ensemble des répondants.

Les hommes indifférents… sauf si la marque explique son choix

Les résultats indiquent que, globalement, les hommes ne réagissent pas différemment à un post utilisant l’écriture inclusive par rapport à un post classique.

Leur attitude, leur intention d’achat ou leur perception de la marque ne changent pas. Cependant, un point intéressant émerge : lorsque la marque explique son choix d’utiliser l’écriture inclusive, en rappelant qu’il s’agit d’une démarche d’égalité ou d’inclusivité, l’attitude des hommes devient plus positive.

Cette explication semble lever une forme de méfiance et permet d’intégrer le message sans rejet.

Les femmes soutiennent l’inclusif mais pas toutes ses formes

Globalement, les femmes affichent une attitude plus favorable que les hommes à l’égard de la marque lorsque celle-ci utilise une écriture inclusive. Elles perçoivent la marque comme plus proche de leurs valeurs et se disent plus enclines à acheter le produit.

Cet effet varie toutefois selon leur vision des rôles de genre.

Les femmes qui adhèrent fortement aux stéréotypes traditionnels – par exemple, l’idée que les hommes et les femmes ont des « rôles naturels » différents – se montrent plus réticentes à l’égard de l’écriture inclusive. Chez elles, l’écriture inclusive (en particulier la forme contractée, c’est-à-dire le point médian, et la forme dégenrée) tend à provoquer un rejet de la marque.

On ne retrouve pas cet effet de l’adhésion aux stéréotypes de genre chez les hommes. Ce n’est pas cela qui influence leurs perceptions et comportements liés à l’écriture inclusive.

Notre étude montre que la forme d’écriture inclusive la plus controversée, celle avec le point médian, suscite davantage de réactions négatives. Comme pour les hommes, lorsque la marque justifie son choix, cette forme controversée est toutefois mieux acceptée.

Puissance idéologique de la langue

Ces résultats mettent en lumière le poids idéologique de la langue. Le masculin reste perçu comme neutre.

Ce constat rejoint les travaux en sociolinguistique sur l’androcentrisme (une vision du monde qui voit l’homme comme l’humain neutre ou typique) et sur la domination symbolique.

Il révèle aussi une ligne de fracture : les femmes ne constituent pas un groupe homogène sur ces questions. Celles qui adhèrent aux normes traditionnelles deviennent les gardiennes d’un certain conservatisme linguistique.

Quelles implications pour les marques ?

Pour les professionnels du marketing, l’écriture inclusive n’est pas qu’une question de style : elle engage la perception de la marque.

Notre étude conseille :

d’expliquer son choix d’écriture inclusive, notamment pour rassurer les consommateurs qui y sont indifférents ou qui sont sceptiques. Ainsi, les marques remporteront leur adhésion ;

d’adapter la forme utilisée : certaines sont perçues comme plus acceptables que d’autres. Le point médian, plus controversé, peut être mis de côté au profit de termes épicènes ou de la double flexion dans le cadre d’une communication qui se veut consensuelle. En revanche, une marque militante pourra choisir la double flexion contractée (le point médian) ;

de connaître son audience : les femmes y sont majoritairement favorables, mais il existe des nuances idéologiques. Comme nous l’avons montré, celles qui adhèrent aux stéréotypes de genre auront tendance à rejeter les marques utilisant l’écriture inclusive.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

03.11.2025 à 11:25

Quand les imaginaires des marques nous inspirent

Texte intégral (3688 mots)

Traversé par de multiples crises, le réel est devenu anxiogène. Il réclame de nouveaux modèles et de nouveaux rêves. Dans ce contexte, les imaginaires des marques viennent se substituer aux grands récits collectifs défaillants, en offrant aux individus de quoi se projeter, espérer, et peut-être apporter de nouvelles raisons de croire. C’est ce qu’analysent ici Valérie Zeitoun et Géraldine Michel, avec Raphaël LLorca, expert associé à la Fondation Jean-Jaurès, Arnaud Caré, directeur général délégué d’Ipsos, et Nicolas Cardon, directeur de l’expérience client d’Ipsos.

« L’esprit du voyage par Louis Vuitton », « La beauté plurielle de Dove », « Le sport inclusif » de Nike, ces imaginaires irriguent notre quotidien. Ils deviennent des forces de projection et de conviction collective, bien au-delà de leur valeur marchande. Face à l’évolution de leur rôle se pose la question de leur influence dans l’ordre social et/ou politique, au-delà de l’ordre marchand.

Comment, dans leur mission d’agent social, les marques participent-elles et poussent-elles au progrès social et environnemental, et permettent-elles ainsi de renouer avec de nouvelles utopies ?

L’imaginaire

L’imaginaire est le fruit de l’imagination d’un individu, d’un groupe ou d’une société. Il produit des représentations ou des mythes qui entretiennent un rapport plus ou moins détaché de la réalité.

Poser l’imaginaire et le réel en parallèle tend à accentuer la tension qui existe entre ces deux notions. Leur relation relève d’une dialectique qui interroge la manière dont l’imaginaire se rapporte au réel et réciproquement. Pour explorer ce rapport complexe, il est possible de distinguer trois dynamiques principales : une dynamique d’opposition, une dynamique de substitution et une dynamique d’enrichissement.

L’imaginaire comme illusion

Depuis l’allégorie de la caverne de Platon, la tradition philosophique a longtemps pensé l’imaginaire et le réel de manière adverse. Pour Platon, les individus vivent souvent dans l’ignorance, attachés aux apparences, et il faut un effort de pensée pour accéder à la vérité, c’est-à-dire au « monde des Idées ». Dans cette perspective, le réel renvoie au monde des idées invariables et immuables tandis que l’imaginaire est lui entendu comme illusoire, fictif, sans réalité.

Notre culture occidentale est profondément ancrée dans cette opposition, valorisant le réel comme domaine de la vérité et de la connaissance, reléguant l’imaginaire au rang du fantasme.

Dans le domaine de la consommation, la célèbre réclame de Persil (« lave plus blanc ») est emblématique d’une rhétorique publicitaire fondée sur l’excès de promesse. En invoquant l’idée d’un « plus blanc que blanc », elle promet l’inatteignable et participe à une forme d’aliénation ou d’asservissement. Le récit de marque se réduit alors à l’idée d’une illusion, voire d’une tromperie.

L’imaginaire comme idéalisation

Le philosophe Jean Baudrillard propose une autre perspective. Selon lui, l’imaginaire ne s’oppose plus simplement au réel, mais s’y substitue. Le simulacre n’est pas une simple copie du réel : il en efface la référence. Il produit l’illusion d’un monde réel, mais entièrement artificiel, forme d’hyperréalité, saturée d’images et de signes.

L’imaginaire, dès lors, se substitue au réel et l’idéalise. Les campagnes publicitaires de la marque McDonald’s qui reposent sur une représentation parfaite du hamburger – comparée à la réalité du hamburger servi dans les restaurants – génèrent un simulacre. Les consommateurs n’achètent pas un hamburger, mais l’image idyllique du hamburger.

L’imaginaire comme ressource du réel

Une troisième approche, initiée par le philosophe Maurice Merleau-Ponty, envisage au contraire l’imaginaire comme une composante fondamentale du réel. Dans cette perspective, l’imaginaire ne s’oppose pas au réel, il en est le prolongement, voire un producteur. L’imaginaire permettrait d’accéder au réel autrement, éventuellement de le transformer en lui imprimant de nouvelles formes.

L’imaginaire ouvre vers d’autres réels possibles. C’est dans cette dynamique que certaines marques s’inscrivent, et ce faisant réinventent les modalités de notre environnement. C’est le cas de la marque Apple. À son lancement, elle apporte une nouvelle vision de l’ordinateur personnel axée sur la convivialité et le design de l’objet pour s’inscrire dans le quotidien des individus, et se positionner contre des usages de l’époque qui considéraient l’ordinateur comme strict objet du monde du travail.

La fabrique de nouveaux réels collectifs

Dès 1957, le sémiologue Roland Barthes met en évidence la capacité des objets et des signes de consommation à produire un imaginaire socialement partagé. La marque se définit comme objet social et réservoir symbolique. Elle ne se réduit pas à un simple signe marchand, elle agit comme un médiateur symbolique, capable de relier les individus à des univers de significations collectives.

Elle produit du sens et génère de la valeur en projetant des imaginaires partagés. Dans cette direction, les marques iconiques le deviennent, justement, parce qu’elles articulent des imaginaires culturels qui viennent répondre à des enjeux sociaux forts. Nike, en soutenant publiquement le footballeur Colin Kaepernick dans sa protestation contre les violences policières faites aux Afro-Américains, incarne un imaginaire de résistance.

Avec sa campagne « Don’t Buy This Jacket », la marque outdoor Patagonia a supporté un imaginaire plus sobre. Elle incite les consommateurs à ne pas céder au consumérisme. Cet imaginaire s’incarne aussi dans les actes – réparabilité des produits, soutien à des actions environnementales, etc. – et, de fait, devient le réel.

D’autres marques pourraient être ici mentionnées, Dove et le nouvel imaginaire de la beauté : vision alternative qui remet en cause une beauté normative pour la rendre plurielle, femmes de toutes morphologies, âges, origines ou couleurs de peau. C’est encore Ikea ou Levi’s qui participent d’imaginaires plus inclusifs en soutenant la cause LGBTQIA+. Toutes ces marques participent d’une forme d’engagement, fondé sur de nouveaux imaginaires sociaux et/ou culturels, qui permet d’enrichir, de modifier, de transformer le réel.

La marque, un acteur politique ?

Les marques produisent des imaginaires collectifs, en ce sens, comme le propose Raphaël LLorca, elles peuvent être considérées comme « des acteurs politiques » qui structurent et façonnent notre appréhension du réel. L’imaginaire national et la signification « d’être français » se fonde aujourd’hui, en partie, sur des projections et/ou des incarnations proposées par les acteurs marchands tous secteurs confondus, la mode, les transports ou la grande distribution.

L’ironie, souligne Raphaël LLorca, c’est que ce sont souvent des marques étrangères, et singulièrement états-uniennes, comme Burger King ou Nike, qui proposent leur version du roman national français !

Dans tous les cas, la sécrétion d’imaginaires politiques de la part d’acteurs marchands constitue une rupture profonde dans l’équilibre des forces entre les trois ordres traditionnels – ordres politique, religieux et marchand.

Imaginaires de marques et engagement

Une étude Ipsos fait le constat d’un lien entre engagement individuel et engagement des marques. Il apparaît ainsi que les fans de marques engagées, comme Disney, Deezer ou Heineken, sont eux-mêmes plus impliqués que la moyenne française dans les causes d’équité et d’égalité entre les populations.

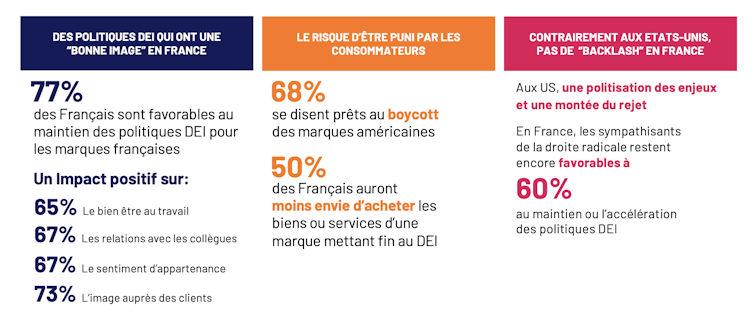

Plus important, en termes de gestion de marque, il apparaît que cette adhésion aux marques, porteuses d’imaginaires positifs, va au-delà d’une élection de principe. 50 % des Français interrogés déclarent, dans le contexte actuel, qu’ils seraient prêts à acheter moins de produits provenant de marques éloignées de leur engagement pour l’équité, la diversité et l’inclusion. Ces résultats montrent que les marques ont le pouvoir de nourrir le réel d’imaginaires sociaux, culturels voire politiques.

Mais comment peuvent-elles le faire ? À cette question, une seconde étude Ipsos explore les conditions d’émergence de nouveaux réels aspirationnels.

Les marques doivent incarner ces imaginaires si elles souhaitent construire des liens émotionnels avec les consommateurs et citoyens. Près de 69 % des interrogés affirment être disposés à rompre avec des marques qui ne tiendraient pas leurs promesses sur des sujets sociaux ; 70 % se déclarent prêts à suivre une marque à laquelle ils sont émotionnellement liés, contre 45 % lorsque ce lien n’est que fonctionnel.

Les imaginaires des marques deviennent des forces de projection et de conviction collective, bien au-delà de leur valeur marchande. Les marques qui s’engagent dans de nouveaux imaginaires et qui leur donnent une réalité tangible favorisent l’engagement des individus, collaborateurs et clients. Ainsi, elles génèrent une adhésion et une implication pérenne, mais, surtout, elles participent d’un élan transformatif social et peut-être politique.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

03.11.2025 à 11:24

Ce que font vraiment les analystes financiers

Texte intégral (1732 mots)

Que font réellement ces analystes financiers, dits analystes « sell-side », au sein des grandes banques d’affaires ? Une étude consacrée à leur travail à travers les pratiques d’évaluation de la performance montre la complexité de ce métier finalement peu connu.

Les analystes financiers dits sell-side conseillent des milliers de professionnels, en particulier les fonds d’investissement qui gèrent les retraites et l’épargne de nombreuses personnes à travers le monde. La recherche en finance s’est beaucoup concentrée sur la fiabilité de leurs recommandations et sur la façon dont elles informent des mouvements de marché, le travail des analystes étant de produire des prévisions fiables.

S’inscrivant dans les travaux en sociologie de la finance, notre étude ne se penche pas tant sur le rôle des analystes, mais sur ce que leur organisation attend d’eux. Nous appréhendons les analystes non pas comme membre des marchés financiers, mais comme membres d’une organisation marchande – la banque qui les emploie – qui les rémunère et les évalue.

Interface des entreprises et des fonds d’investissement

Les analystes sell-side vendent des services financiers à différents clients (d’où le nom sell-side). Ils émettent des conseils sur la vente ou l’achat d’actions boursières de sociétés cotées. Ces analystes sont soumis à une régulation stricte. Ils sont l’interface entre les départements de communication financière des grandes entreprises cotées et les fonds d’investissement, qui investissent en bourse l’argent de leurs clients.

La régulation porte particulièrement sur la prévention des conflits d’intérêts et du délit d’initié, réglementant les informations que les analystes ont le droit ou non de transmettre en fonction de leurs interlocuteurs, selon quels moyens – rapport écrit public, discussions informelles, etc.

Indispensables aux banques

Profession plus discrète que celle de traders, les analystes financiers sont indispensables aux banques. Ils leur fournissent une légitimité puisqu’ils sont reconnus comme des experts sur les marchés financiers. Pour autant, la multiplication des bases de données, ainsi que la concurrence d’ « activistes », les short-seller, remet en question cette expertise et notamment l’objectivité des rapports publiés par les analystes sell-side.

Notre étude se concentre sur le système d’évaluation de la performance des analystes par leur banque. Ce système est particulièrement complexe, car il fait intervenir des groupes professionnels internes et externes à la banque. En externe, les équipes d’analystes sell-side sont soumises chaque année à des classements réalisés par des sites, tels que Extel.

Classement des analystes financiers

Ces classements mettent en compétition les équipes d’analystes entre banques, mais aussi à l’intérieur des banques – entre secteurs d’activités ou zones géographiques couverts –, voire à l’intérieur de leur équipe. Les classements sont constitués suite à la collecte des votes effectués par les analystes buy-side, c’est-à-dire les analystes financiers présents chez les clients des banques (d’où le nom buy-side).

À lire aussi : Vendeurs activistes et analystes financiers, des expertises antagonistes

Ces classements sont par la suite intégrés dans l’évaluation interne de la performance des analystes dans leur banque. D’autres groupes professionnels de la banque comme les vendeurs et les traders sont également amenés à voter pour les analystes, les classant à nouveau.

Plus un analyste sell-side marque la mémoire d’un analyste buy-side ou d’un vendeur, plus ce dernier a des chances de voter pour lui. Selon certains participants à notre étude, il n’existe pas de norme pour marquer la mémoire d’un investisseurs. Un analyste peut aussi bien plaire à un client pour la qualité de ses analyses que pour sa personnalité, ou encore sa capacité à aider les analystes buy-side dans leurs propres analyses. Ce qui importe c’est que le votant se souvienne de lui.

Des analystes entrepreneurs de leur réputation

Dans le but d’obtenir une bonne évaluation de leur performance, les analystes doivent travailler leur réputation en externe, mais aussi en interne. Si on les imagine régulièrement en contact avec leurs clients investisseurs, notre étude met en lumière l’existence d’un gatekeeper : le vendeur, appelé encore sales, en charge de gérer la relation client.

Le vendeur, ou sales, constitue un intermédiaire incontournable qui transmet les arguments des analystes pour appuyer son discours commercial. Les analystes doivent à ce titre effectuer un travail de mise en valeur de leurs recherches. En effet, les vendeurs lisent rarement les rapports, surtout écrits, comme le montrent le professeur de comptabilité Crawford Spence et ses co-auteurs dans une logique de conformité à la loi.

La régulation encadre ces échanges : les espaces de travail des analystes et des vendeurs sont strictement séparés. Il existe donc une ambiguïté entre ce qu’exige la régulation – une séparation stricte des activités – et ce que reflète le système d’évaluation de la performance des analystes, devoir être apprécié et reconnu par les vendeurs.

Performativité des narratifs d’analyste

L’économiste Robert Shiller a mis en avant à quel point l’économie se constitue à partir de récits, c’est-à-dire d’histoires, ou stories, qui circulent et donnent un sens des évènements économiques. Chez les analystes financiers, ces « narratifs » correspondent aux interprétations et recommandations que font les analystes pour leurs clients. Notre étude prolonge ces travaux, ainsi que ceux de l’anthropologue Stefan Leins en mobilisant le concept d’autorité narrative. Cette autorité, et la compétition qui existe entre analystes pour l’obtenir, est au fondement de leur évaluation.

C’est en faisant circuler ces narratifs d’analystes qu’on voit leur « performativité ». Par l’intermédiaire des vendeurs, les narratifs des analystes sell-side atteignent les clients investisseurs qui peuvent eux-mêmes les réutiliser pour défendre leurs idées auprès de leurs propres clients. C’est ainsi que les narratifs circulent sur les marchés. Or, la valeur de ces narratifs dépend aussi des « modes » existantes sur les marchés, modes dont la dimension éphémère contraste avec le temps long nécessaire à un analystes pour développer une expertise. Comme dit l’une de nos sources, Michael, analyste sell-side dans une banque d’une capitale financière européenne :

« Si tu es réputé comme étant le meilleur fabricant de cabines téléphoniques aujourd’hui, tu es peut-être la star des cabines téléphoniques, mais plus personne n’en veut donc ça ne sert à rien. »

Ces modes sont cruciales pour les banques, car ces dernières se rémunèrent sur les transactions effectuées pour le compte de leurs clients. Les secteurs « à la mode » génèrent potentiellement plus de commissions, puisque le volume de transaction y est plus important. Elles ont comme contrepartie de remettre en cause régulièrement la valeur de l’expertise des analystes.

Notre étude rappelle ainsi qu’au-delà des transactions et des rapports écrits, les marchés sont bien animés par des professionnels incarnés qui parlent, échangent, analysent au quotidien. Ils font de ces termes un peu abstraits une communauté d’humains qui constituent sans toujours en avoir clairement l’idée les marchés qu’ils ne cessent de décrire tout au long de leurs carrières.

Cette étude a été menée dans le cadre d'une thèse de doctorat financée par l'ESCP Europe et le réseau Netw@rks.

Pénélope Van den Bussche ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

03.11.2025 à 09:48

Syrian forced migrants in Turkey have built businesses despite challenges. Here’s what has helped them succeed

Texte intégral (1564 mots)

By the end of 2024, the number of people worldwide who had been “forcibly displaced as a result of persecution, conflict, violence, human rights violations or events seriously disturbing public order” and had fled their countries stood at approximately 42.7 million, according to the UN Refugee Agency. Whether they are asylum seekers requesting temporary sanctuary or refugees who are unwilling to return to their countries of origin, forced migrants are people who haphazardly migrate to and strive to find safety in a new country.

While much attention focuses on their immediate needs, such as shelter, food, and security, many forced migrants are doing something remarkable: they’re starting businesses. For example, in Turkey, over 14,000 formal businesses owned or co-owned by Syrian forced migrants have been registered since the war in Syria began in 2011. By opening small restaurants, grocery stores and service providers, these entrepreneurs are working to rebuild their lives and contribute to their host communities.

However, building a business is often an uphill battle. Many forced migrant entrepreneurs face language barriers, discrimination and legal uncertainty. Yet, some manage to succeed. What makes the difference? Our recent research on Syrian forced migrant entrepreneurs in Turkey offers new insights. We point to the key factors that shape whether forced migrant businesses thrived or struggled. Understanding how these factors interact may reveal not only how to most effectively support forced migrant entrepreneurship but also how to ensure more inclusive societies.

The role of a host country identity

Forced migrants often turn to entrepreneurship out of necessity. Barred from regular employment or struggling to find work due to unrecognised credentials or to prejudice, many start small businesses to survive. The key question here is what transforms that act of survival into a story of success in a host country? Our study of 170 Syrian forced migrant entrepreneurs showed that their business performance didn’t just depend on acumen or capital but was also tied to how they saw themselves with respect to the host society.

Those who had a host country identity, that is, who reported having a strong sense of belonging and an emotional and mental connection to the people and institutions in Turkey, were more likely to adapt their businesses to local customers, seek opportunities, and build lasting relationships. A host country identity was a predictor of both financial performance (ie whether the business was more profitable and had higher returns relative to its main competitors) and customer performance (ie whether the business attained superior outcomes in managing its customer base compared to its main competitors).

A host country identity doesn’t form in a vacuum. Local language proficiency plays a powerful role. In our study, forced migrants who felt confident speaking the host country’s language were more likely to feel connected to local contexts, including markets and customers. In contrast, perceived discrimination had the opposite effect. We found that when entrepreneurs reported being treated unfairly by customers, landlords, or officials, it chipped away at their sense of belonging. In fact, social exclusion can be subtle, with customers avoiding shops, commercial landlords denying lease agreements, or government officials delaying permits. We found that these experiences hindered the success of forced migrants’ businesses by curbing their sense of connectedness to the host country.

The role of legal protection – and its timing

Legal status plays a critical but often overlooked role in this story. In Turkey, Syrian forced migrants are granted “temporary protection” status, which affects their ability to access capital and open formal businesses. But not everyone receives this protection at the same time. We found that promptly granted formal protection was crucial. Forced migrants who received legal temporary protection shortly after arrival were affected by discriminatory attitudes to a lesser extent, hence feeling more secure and included in the host country. By contrast, those who waited longer for protection tended to be more adversely affected by discriminatory attitudes, which weakened their feeling of connection toward the host country. Even when they eventually got legal status, the damage to their sense of belonging had often already been done. We believe that this delay creates a kind of invisible disadvantage, one that policies aimed at helping forced migrants rarely address.

A social justice issue

This isn’t only about forced migrant business owners, but all of us. When forced migrant entrepreneurs succeed, they don’t just lift themselves out of poverty or precarity. They create jobs, pay taxes, serve customers, and bring new ideas into local economies. They become part of the social and economic fabric of their communities. In contrast, when they’re held back due to language barriers, discrimination or slow-moving legal systems, everyone loses out on their potential.

This is also a social justice issue. Forced migrants didn’t choose to leave their homes. Many lost everything. And yet, instead of giving up, they’re trying to contribute and belong. The least we can do is remove the barriers that make their integration harder than it already is.

Our research suggests a few actions that policymakers and civil society can take. First, ensure timely legal protection for forced migrants. Fast-tracking legal status can give them the foundation they need to start planning their lives and their businesses with confidence. Second, invest in language programmes. Forced migrants with strong language skills are better positioned to engage economically and socially. Third, combat discrimination through public education. Negative stereotypes about forced migrants don’t just hurt feelings, they hurt economies. Promoting positive narratives and intergroup contact can reduce prejudice and build more inclusive communities.

The Fast Track initiative in Sweden, which partially reflected these recommendations by focusing on language learning, credential recognition, and “workplace integration”, illustrated how targeted support can accelerate inclusion. According to a report prepared for the Nordic Council of Ministers, a Fast Track effort that focused on newly arrived entrepreneurs “led to… increased motivation and inspiration” and “83 new businesses [being] initiated by participants”. These findings underscore the potential effects of coordinated, early interventions.

Forced migration is one of the defining issues of our time. As wars, climate change, and instability continue to uproot people, countries around the world will need to do more than offer short-term aid. They’ll need to offer pathways to belonging, and that starts with recognising that forced migrant entrepreneurs aren’t a problem to be solved. They’re part of how countries can integrate newcomers while boosting economic growth and community development.

A weekly e-mail in English featuring expertise from scholars and researchers. It provides an introduction to the diversity of research coming out of the continent and considers some of the key issues facing European countries. Get the newsletter!

The European Academy of Management (EURAM) is a learned society founded in 2001. With over 2,000 members from 60 countries in Europe and beyond, EURAM aims at advancing the academic discipline of management in Europe.

This work was supported by the Department of Research and Universities of the Generalitat de Catalunya and the Ramon Llull University (2023-URLProj-079).

Burcin Hatipoglu et Eren Akkan ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur poste universitaire.