ACCÈS LIBRE Une Politique International Environnement Technologies Culture

03.11.2025 à 16:20

Populisme : quand la démocratie perd son centre de gravité

Alexandre Chirat, Maître de conférences en sciences économiques (UMLP - CRESE), Université Marie et Louis Pasteur (UMLP)

Cyril Hédoin, Philosophie, politique et économie, Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)

Texte intégral (1893 mots)

La crise politique française actuelle ne se résume pas à une succession de démissions et de votes manqués. Elle traduit une faille plus profonde : la perte d’une conception majoritaire de l’intérêt général. C’est dans ce vide que prospère le populisme, nourri par le désalignement entre les actions des partis politiques et les attentes des citoyens.

Le populisme qui prospère depuis une décennie, aussi bien dans l’Hexagone qu’au niveau mondial a, selon nos travaux de recherche, deux causes profondes. D’une part, une instabilité démocratique liée à un renforcement de la polarisation idéologique qui s’exprime, dans le cas français, par une tripartition inédite sous la Ve République. D’autre part, un désalignement entre l’offre électorale des partis et les préférences des citoyens, dont l’abstention croissante est le premier symptôme. En 2009, les partis politiques en Europe sont systématiquement moins conservateurs que leurs électeurs, dans presque tous les pays, sur presque tous les sujets culturels : immigration, condamnations pénales, autorité enseignante, relation entre les sexes, etc.

Notre affirmation selon laquelle le populisme est la conséquence d’un déséquilibre politique combiné à une instabilité démocratique est déduite, par un raisonnement hypothético-déductif, de la théorie économique de la démocratie d’Anthony Downs. Formulée en 1957 dans son ouvrage An Economic Theory of Democracy, elle constitue une application de la théorie du choix rationnel au comportement des acteurs politiques en démocratie – celle-ci étant définie par la concurrence électorale entre partis pour le vote des citoyens, par analogie avec la concurrence sur un marché. Du côté de la demande, les citoyens votent, à partir d’une analyse coûts-bénéfices, pour le parti qui maximise leurs bénéfices. Du côté de l’offre, les partis choisissent le positionnement politique qui maximise le nombre de votes reçus.

Ce cadre théorique a d’abord permis de déterminer les conditions garantissant l’existence d’un équilibre politique. On a néanmoins trop souvent réduit ce classique de la science économique et de la science politique au théorème de l’électeur médian, lui-même réduit à l’idée que « les élections se gagnent au centre ». Pourtant, une leçon oubliée du travail de Downs est que, non seulement cette convergence vers le centre dépend de conditions hautement particulières (dont l’absence d’abstention notamment), mais aussi que l’alignement entre l’offre politique et les préférences des électeurs n’est pas systématique. Or, pour que de nouveaux partis prospèrent, il faut nécessairement que le positionnement électoral des partis dominants diverge suffisamment des préférences de nombreux citoyens. Dans le cas contraire, il n’existe pas d’espace politique suffisant pour l’entrée d’un nouveau concurrent. Cependant, un déséquilibre politique n’est pas une condition suffisante pour expliquer l’émergence d’un parti populiste.

Des conceptions de l’intérêt général qui divergent

Downs a par la suite enrichi sa théorie de la démocratie en insistant sur la nécessité d’introduire dans les analyses économiques des phénomènes politiques le concept d’intérêt général. En démocratie, il est au cœur de la rhétorique de tous les partis politiques. La conception de l’intérêt général d’un citoyen, explique Downs, désigne la vision qu’il va former de ce que le gouvernement doit faire, compte tenu des valeurs que ce citoyen attribue à la société. Cette vision détermine alors ses décisions en matière de vote. Or Downs montre que la stabilité d’un régime démocratique requiert un consensus démocratique minimal, c’est-à-dire que les conceptions plurielles de l’intérêt général des citoyens s’accordent sur un socle minimal de principes gouvernant le fonctionnement du système démocratique et l’action politique. L’absence d’un tel consensus, soit l’existence d’une polarisation idéologique, engendre une remise en cause de la légitimité tant des règles de fonctionnement d’une démocratie que des résultats de l’action des pouvoirs publics.

Polarisation idéologique et déséquilibre politique

La polarisation idéologique, particulièrement visible lors des élections présidentielles de 2017 et 2022, n’est pas non plus suffisante à elle seule pour expliquer l’émergence puis les succès électoraux des partis dits populistes. Ainsi, l’après Seconde-Guerre mondiale en Europe a été marquée par une forte polarisation entre communistes, sociaux-démocrates et conservateurs, sans que le populisme n’ait été un phénomène politique majeur dans les démocraties occidentales de l’époque. Il n’existait en effet pas de déséquilibre majeur entre l’offre des partis et la distribution des préférences des citoyens.

Il existe aujourd’hui un accord dans la littérature scientifique pour définir le populisme à partir d’attributs fondamentaux tels que le manichéisme politique, l’anti-élitisme et l’idéalisation du peuple. En se fondant sur la théorie économique de la démocratie de Downs, une théorie générale du populisme, par-delà la diversité de ses manifestations historiques, devient possible.

Dans un tel cadre, nous montrons qu’un parti populiste propose une idéologie politique bâtie autour d’une conception de l’intérêt général alternative à la conception caractérisant le consensus démocratique minimal préalablement établi au sein de la société. Les partis dits mainstream ou de gouvernement, en dépit de leurs désaccords sur les politiques à mettre en œuvre, ont précisément en commun d’adhérer à ce consensus.

Des années 1980 aux années 2000, les partis dits de gouvernement en France (Parti socialiste [PS] et l’Union pour un mouvement populaire [UMP]) partageaient une adhésion commune au projet européen dans le cadre de la mondialisation économique et financière (avec certes des dissensions internes). La nature du consensus, dont l’affaiblissement s’est accéléré à la suite de la crise des dettes souveraines, explique pourquoi les partis populistes en France (La France insoumise [LFI] et Rassemblement national [RN]) ont exprimé un fort euroscepticisme.

Adopter une idéologie populiste ne constitue une stratégie politique rationnelle que lorsque la polarisation idéologique a suffisamment affaibli le consensus minimal préexistant. Sans cette polarisation, la concurrence électorale a lieu uniquement entre partis de gouvernement et porte seulement sur la sélection des instruments de politique publique, mais non sur les objectifs fondamentaux de l’action politique. Quant au déséquilibre politique, il incite à recourir à une rhétorique anti-élites et à promouvoir une conception de l’intérêt général qui dit privilégier la volonté majoritaire du peuple (le principe démocratique) par rapport à la protection des droits individuels (le principe libéral) lorsque ceux-ci entrent en conflit, par exemple sur des thèmes tels que l’avortement, l’écologie, ou l’immigration.

La crise politique en France

Cette analyse théorique pose deux questions.

Premièrement : quelles sont les causes de la polarisation idéologique ? L’évolution de long terme des préférences des individus en réponse aux dislocations économiques et sociales – notamment causées par la mondialisation commerciale, la crise bancaire et financière de 2008-2012 et le progrès technologique – est généralement mise en avant. Elle interagit avec la fin du monopole de la production d’information des médias et partis traditionnels consécutive à la digitalisation de nos sociétés.

Deuxièmement : quels sont les causes du déséquilibre politique actuel ? L’explication principale réside dans le processus de convergence au centre des programmes des partis politiques en Occident dans les années 1980-2000. Majoritaire à un moment donné, les promesses non tenues de la mondialisation et de la construction européenne ont affaibli – comme l’avait déjà illustré le Non au référendum de 2005 – le consensus incarné par l’UMP et par le PS, puis par le « macronisme ».

Il serait néanmoins trop facile d’attribuer seulement aux élites politiques des anciens et des nouveaux partis dits « de gouvernement », comme le font les partis dits populistes, l’instabilité démocratique et la polarisation idéologique actuelles. Les hommes et femmes issus des partis populistes, de gauche comme de droite, n’ont pas non plus été capables de forger un consensus démocratique minimal autour d’une conception renouvelée de l’intérêt général qui suscite l’adhésion d’une majorité de citoyens.

C’est cette double faillite qui entraîne une succession de crises à l’intérieur du régime politique. Or, face à la succession de gouvernements depuis 2022, il est probable que la régulation du déséquilibre politique présent n’ait lieu qu’au cours d’une crise politique d’une ampleur que la France n’a pas connu depuis plusieurs décennies. Puissions-nous espérer qu’un consensus majoritaire renouvelé naisse rapidement des cendres du consensus en faillite.

Alexandre Chirat vient de recevoir un financement de l'ANR pour un projet de recherche sur l'économie politique du populisme (ANR-24-CE26-2354).

Cyril Hédoin ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

03.11.2025 à 16:20

L’Union européenne à la croisée des chemins

Jean-Philippe Melchior, Professeur des universités en sociologie, Le Mans Université

Texte intégral (1799 mots)

La combinaison de son recul économique, de la dégradation du contexte international et du possible désengagement de Washington du Vieux Continent place l’UE devant une alternative : continuer à n’être qu’une plateforme commerciale et normative, sachant que les recettes néolibérales appliquées au cours des dernières décennies ont mécontenté de larges pans de la population, ou aller plus avant vers une intégration politique plus poussée.

Quand tout s’accélère sur le plan géopolitique, il est essentiel de relier les événements aux tendances structurelles qui les nourrissent. Depuis février 2025, l’inquiétude grandit en Europe : le président des États-Unis, qui affirmait pouvoir mettre fin au conflit russo-ukrainien « en un jour », se soucie peu de la souveraineté de Kiev. L’échange tendu du 28 février entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, de même que la rencontre à tonalité très amicale d’Anchorage avec Vladimir Poutine le 16 août ont montré que Washington pousse à un cessez-le-feu à n’importe quelle condition, quitte à sacrifier les intérêts de l’Ukraine.

Cette posture met en évidence la dépendance persistante de l’Union européenne à l’égard des États-Unis et oblige à repenser ses fondements. Après un rappel des fragilités de la construction européenne, il convient d’identifier les défis suscités par la politique américaine, puis de réfléchir aux opportunités qu’offre cette nouvelle configuration.

Le rôle d’accélérateur de l’UE dans la généralisation des politiques néolibérales

Le compromis social forgé après 1945 – droits sociaux, services publics, redistribution, sécurité de l’emploi – s’est progressivement érodé, laissant place à un capitalisme dérégulé. Le rôle joué par l’UE dans cette mutation, amorcée dès les années 1980, est souvent sous-estimé.

Dans un contexte de mondialisation, les élites économiques ont cherché à doter l’Europe d’un vaste marché intégré. Droite, centre et social-démocratie ont relayé cet objectif, conçu comme un moyen de rivaliser avec les États-Unis et le Japon. L’Acte unique (1986) et les traités de Maastricht (1992) et d’Amsterdam (1997) ont accéléré les transferts de compétences et favorisé une déréglementation sans précédent. Parallèlement, l’élargissement vers l’Europe centrale et orientale a accentué cette dynamique, permettant aux grandes entreprises d’opérer à l’échelle continentale.

Ces choix ont engendré, dans la quasi-totalité des pays de l’UE, des renoncements majeurs : perte de souveraineté budgétaire, affaiblissement de la protection sociale, recul des services publics, flexibilité accrue du travail.

L’orientation néolibérale de l’UE a nourri la défiance des catégories populaires et contribué à la montée de l’extrême droite. Sans rupture avec cette trajectoire, l’UE risque de perdre encore en légitimité et de voir croître les forces hostiles à l’intégration.

Pourtant, l’UE a acquis des compétences étatiques importantes – légiférer, négocier des accords commerciaux, développer une banque centrale. Elle s’est affirmée comme un proto-État, mais dont la vocation demeure largement économique. L’UE n’a pas encore trouvé le chemin d’un équilibre entre intégration économique et justice sociale, ce qui alimente sa vulnérabilité politique.

Un contexte international difficile pour l’UE

L’Europe reste une zone développée mais affiche une croissance atone : 1 à 1,5 % prévus dans la décennie, contre 3 % aux États-Unis et des niveaux supérieurs pour la Chine et l’Inde.

Cette perte de vitesse économique intervient à un moment où la guerre est aux portes de l’UE (rappelons que l’Ukraine est frontalière de trois pays membres : la Pologne, la Slovaquie et la Roumanie).

L’Europe a tardé à percevoir la nature agressive du régime russe. Géorgie en 2008, Crimée en 2014, Donbass ensuite : autant de signaux d’un impérialisme assumé que l’Union a eu tendance à minorer. L’invasion à grande échelle de l’Ukraine en 2022 a contraint l’UE à réagir, non sans retard, et non sans divergences internes notables, dont la posture de Viktor Orban est la manifestation la plus éclatante. À ce stade, la mobilisation ukrainienne et l’aide militaire occidentale ont permis de contenir l’armée russe, mais environ 20 % du territoire restent occupés.

Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier 2025 a bouleversé les équilibres : relèvement brutal des droits de douane, retrait d’accords multilatéraux (OMS, accords de Paris sur le climat), discours isolationniste et pressions sur l’Ukraine pour que celle-ci accepte de céder ses territoires. L’idée même d’une alliance atlantique « éternelle » est remise en cause, d’autant que l’UE a été contrainte d’accepter un accord commercial aux conditions très favorables aux États-Unis.

Cette rupture force l’Europe à réfléchir à son autonomie stratégique.

Faute de moyens militaires suffisants, elle pourrait promouvoir un compromis imposant la neutralité de l’Ukraine en échange d’un retrait russe partiel. Mais un tel scénario fragiliserait durablement Kiev et renforcerait l’insécurité des pays frontaliers, exposés à une éventuelle attaque russe sans disposer de défense commune solide. Dans le même temps, le retrait de Washington des institutions multilatérales, ses ambitions territoriales inédites et son désintérêt pour le climat accentuent la nécessité d’un repositionnement global de l’UE. La pression exercée par les États-Unis pour que l’Europe assume seule ses responsabilités militaires place les gouvernements face à des choix budgétaires et diplomatiques de long terme.

Une redéfinition nécessaire, mais peu probable à court et moyen termes

L’UE se trouve à un tournant décisif : soit elle reste un grand marché régulé par la concurrence, soit elle se transforme en puissance politique. Trois paramètres seront déterminants.

Les dynamiques politiques internes. En France, la dissolution de 2024 a plongé le pays dans une instabilité durable. Le gouvernement, privé de majorité, peine à assumer un rôle moteur en Europe, et se concentre sur un discours militaire ponctuel. En Allemagne, la victoire relative de la CDU en 2025 a permis l’émergence d’un chancelier pro-européen, Friedrich Merz, malgré la poussée de l’AFD. La solidité institutionnelle allemande offre à Berlin la possibilité de relancer le projet européen, au moment où Paris se fragilise. Mais là encore, la marge de manœuvre dépendra de la capacité du nouveau gouvernement à construire des alliances solides et à répondre aux défis sociaux et économiques qui fragilisent sa légitimité interne.

Les divergences entre États membres. Les pays d’Europe centrale et septentrionale (Pologne, États baltes, Suède, Finlande) militent pour une intégration sécuritaire renforcée. Mais la Hongrie d’Orban et l’Italie de Meloni bloquent toute évolution fédérale. L’absence de consensus entrave la capacité de l’UE à peser dans la reconfiguration mondiale, que ce soit en Ukraine ou au Moyen-Orient. Si le pacte Trump-Poutine venait à se fissurer, les membres de l’UE sauraient-ils dépasser leurs réflexes pro-américains ou pro-russes pour tracer, ensemble, une voie autonome ? La réponse demeure incertaine. La tentation, pour certains États, de privilégier des accords bilatéraux avec Washington ou Moscou persistera tant que l’UE n’aura pas affirmé un cap commun.

Le rôle des peuples. Toute avancée vers un État fédéral ou confédéral suppose l’adhésion populaire. Or la légitimité de l’UE est entamée par des décennies de politiques néolibérales. Pour restaurer la confiance, il faudrait instaurer un véritable pouvoir constituant, renforcer le Parlement européen, multiplier les débats démocratiques transnationaux et rompre avec une logique purement économique. C’est une condition nécessaire pour qu’une défense commune et des compétences régaliennes soient acceptées. À défaut, l’UE risque de rester une construction technocratique perçue comme distante des préoccupations quotidiennes. Le défi est de transformer l’intégration européenne en projet mobilisateur, porteur de justice sociale, de transition écologique et de sécurité collective.

Un choix stratégique

En définitive, l’Union européenne se trouve face à un choix stratégique : demeurer un simple marché soumis aux rapports de force mondiaux, ou se transformer en puissance politique capable de défendre ses intérêts et ses valeurs. Une telle transformation suppose de surmonter ses fragilités internes, de marginaliser les forces nationalistes hostiles à toute intégration, et surtout d’associer les peuples à une véritable refondation.

À ces conditions, l’UE pourrait enfin s’imposer comme acteur autonome et redonner un sens au projet européen. Sans cette évolution, elle restera spectatrice des recompositions géopolitiques dominées par Washington et Moscou.

Jean-Philippe Melchior ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

03.11.2025 à 16:19

New York : l’élection municipale qui pourrait fracturer le Parti démocrate

Elisa Chelle, Professeure des universités en science politique, Université Paris Nanterre

Texte intégral (3159 mots)

Le démocrate Zohran Mamdani, qui représente le courant le plus à gauche de sa formation politique, est bien placé pour être élu maire de New York ce 4 novembre. Sa campagne a mis l’accent sur les questions économiques, promouvant un programme ambitieux et difficilement réalisable, certains prérogatives en la matière n’étant pas directement du ressort de la mairie. Mais ce sont surtout ses positions tranchées sur le conflit israélo-palestinien qui ont été mises sur le devant de la scène, aussi bien par le camp républicain que par son adversaire démocrate Andrew Cuomo. Si Mamdani gagne, les conséquences sur son parti seront majeures.

L’élection du maire de New York, ce 4 novembre 2025, se présente comme l’une des consultations politiques les plus scrutées aux États-Unis. Bien au-delà de son enjeu local, ce scrutin cristallise les fractures profondes du Parti démocrate et pourrait redéfinir les équilibres de la politique nationale en vue des élections de mi-mandat de 2026. Et Donald Trump pourrait en être le premier bénéficiaire.

Trois candidats sont en lice : le démocrate et socialiste Zohran Mamdani, figure de la gauche radicale et favori des sondages ; Andrew Cuomo, démocrate concourant en indépendant, ancien gouverneur de l’État de New York (2011-2021) qui avait démissionné alors qu’il était accusé par plusieurs femmes de harcèlement sexuel ; et le républicain Curtis Sliwa.

Le maire sortant, le démocrate Eric Adams, inquiété pour des faits de corruption, a vu, en février dernier les charges pesant sur lui abandonnées grâce à l’intervention de Donald Trump. Il a donc pu se représenter mais a fini par renoncer fin septembre, faute de dépasser les 10 % d’intentions de vote. Dans une ville où les Démocrates sont sept fois plus nombreux que les Républicains, Mamdani, investi par le Parti démocrate après sa victoire à la primaire du mois de juin, a toutes les chances de l’emporter.

Portrait d’un outsider : Zohran Mamdani

À 34 ans, Zohran Mamdani incarne une nouvelle génération politique. Né en Ouganda dans une famille privilégiée d’origine indienne – son père est professeur de sciences politiques à Columbia, sa mère une réalisatrice reconnue, notamment récompensée par la Caméra d’Or au festival de Cannes en 1988 pour son film Salaam Bombay ! –, il a obtenu la nationalité des États-Unis, où la famille s’est installée quand il avait sept ans, en 2018.

Diplômé en études africaines du prestigieux Bowdoin College dans le Maine, il s’est essayé au rap sous le nom de scène « Young Cardamom », puis a travaillé comme conseiller en prévention des saisies immobilières auprès de familles surendettées, tout en militant au sein des Democratic Socialists of America (DSA), principale organisation ouvertement socialiste du pays, qui revendique quelque 90 000 membres. Le terme « socialiste » est un marqueur très fort aux États-Unis. Il désigne la gauche de la gauche et est souvent utilisé par les Républicains pour dénoncer les excès de leurs adversaires.

Les DSA jouent un rôle essentiel dans la trajectoire de Mamdani. Créée en 1982, l’organisation fédère alors des militants et des intellectuels de la gauche radicale, plutôt âgés, publiant des notes et organisant des conférences. 2016 marque un tournant. C’est la première fois qu’un candidat se déclarant socialiste se présente à une élection présidentielle : il s’agit de Bernie Sanders. Zohran Mamdani s’engage pour soutenir sa campagne. C’est aussi l’année de la première élection de Donald Trump. Le choc est un catalyseur : le mouvement se rajeunit, gagne en ampleur et devient une machine à produire des candidats, comme Alexandria Ocasio-Cortez ou Mamdani lui-même. Le soutien de DSA lui permet d’être élu à l’Assemblée de l’État de New York en 2020, son premier et seul mandat politique à ce jour.

Son appartenance aux Democratic Socialists of America donne une coloration particulière à la candidature du jeune Américain d’ascendance indienne. Il doit être anticapitaliste dans la capitale mondiale du capitalisme financier. Et il doit faire preuve d’un antisionisme radical dans la ville qui abrite le plus grand nombre de Juifs au monde et qui reste une place forte du soutien à Israël. Le tout en aspirant à tenir le gouvernail d’une mégapole au budget de 109 milliards de dollars (soit 94,7 milliards d’euros) et aux 300 000 employés, en n’ayant l’expérience que de la gestion d’un bureau de cinq personnes.

Un programme ambitieux… mais réalisable ?

Doublement du salaire minimum, crèches gratuites, bus gratuits, gel des loyers, supermarchés publics… autant de mesures qui changeraient la vie des milieux modestes. Dans un contexte d’augmentation du coût de la vie et dans une mégapole marquée par de criantes inégalités socioéconomiques, ces promesses résonnent. Le maire démocrate Bill de Blasio (2014-2021) avait déjà mis en place la maternelle gratuite pour les enfants de 3 ans et 4 ans, et gelé les loyers pendant deux ans. Seul problème pour Mamdani : le maire de New York ne dispose pas toujours des pouvoirs nécessaires pour les mettre en œuvre ou en assurer le financement.

Taxer les riches pour soutenir la redistribution : la ligne est fidèle aux ambitions de la gauche radicale. Mamdani envisage une augmentation de la pression fiscale sur les ménages et les entreprises les plus fortunés : + 2 % d’impôts sur les particuliers dont les revenus annuels dépassent le million de dollars (868 600 euros), et taux d’imposition de 11,5 % (au lieu de 7,25 %) sur les 1 000 entreprises les mieux loties (sur les 250 000 que compte New York). Mamdani a déclaré à la télévision : « Il ne devrait pas y avoir de milliardaire. » Les intéressés ont bien reçu le message. Vingt-six d’entre eux ont déjà collecté près de 25 millions de dollars (21,7 millions d’euros) pour alimenter les fonds de campagne pro-Cuomo et/ou anti-Mamdani. Leur premier contributeur n’est autre que Michael Bloomberg, maire (démocrate puis indépendant) de New York de 2002 à 2013.

Autre difficulté : la fiscalité relève de la compétence de l’État, pas de la municipalité. La gouverneure de l’État de New York Kathy Hochul est certes démocrate, mais centriste. Elle s’est déjà déclarée opposée à ces hausses d’impôt, au nom de l’attractivité de l’État. Elle n’ignore pas le risque de délocalisation d’entreprises vers le Connecticut, dont la première ville hub (Stamford) n’est qu’à une heure de train de Manhattan, et où le taux d’imposition sur les sociétés deviendrait plus attractif. La Californie a déjà fait les frais d’une fiscalité élevée avec l’exode d’une partie de ses entreprises dans le Texas et de ses électeurs démocrates dans les États voisins.

L’augmentation du salaire minimum, même graduelle, se heurte au même obstacle. C’est l’État de New York qui décide, ce que Mamdani ne peut pas mettre en avant en pleine campagne. Les réticences à ce type de réforme sont connues. L’augmentation des salaires entraîne une augmentation des prix (donc réduit le pouvoir d’achat). La hausse du coût du travail incite aux réductions de personnel (donc nuit à l’emploi). Mamdani propose de réduire certaines charges sur les entreprises en contrepartie (amendes ou factures d’eau), mais cela est loin de compenser. La mesure pèserait, en outre, de manière disproportionnée sur les petites entreprises.

Qu’en est-il de la gratuité des bus ? La maire progressiste de Boston, Michelle Wu, a déjà expérimenté une telle mesure. À la condition expresse de compenser le manque à gagner par l’agence d’exploitation du réseau de transports en commun. À New York, cela représenterait une somme de 652 millions de dollars (566,4 millions d’euros) par an. Le réseau étant géré par la MTA, une agence d’État, le maire ne pourrait que négocier, et non imposer. Rappelons par ailleurs que le pilier des transports publics new-yorkais reste le métro, et les trains de banlieue pour les habitants les plus éloignés du centre.

Le gel des loyers pourrait s’appliquer aux 46 % de logements à loyer régulé de la ville. Le plafond de révision annuelle des loyers est déterminé par une commission de neuf membres, tous nommés par le maire. Il serait donc possible de composer habilement la commission, mais celle-ci resterait légalement tenue d’évaluer les coûts d’exploitation des propriétaires (impôts, énergie, rénovation). Un gel prolongé pourrait soit être contesté dans les tribunaux, soit dégrader l’état du parc locatif, soit inciter les petits propriétaires à retirer leurs biens de la location.

Punir les grandes fortunes et pratiquer la redistribution n’a donc rien d’évident dans une ville comme New York. Les démocrates d’Albany – la capitale de l’État – seraient les premiers sur le chemin d’un maire socialiste comme Mamdani.

La question israélo-palestinienne : un piège politique

Depuis le 7 octobre 2023, la question israélo-palestinienne est explosive au sein du Parti démocrate. D’un côté, il y a l’establishment du parti soutient Israël ; de l’autre, une jeune garde qui y est de plus en plus hostile. Les Democratic Socialists of America ont adopté une ligne antisioniste radicale. Ils exigent de leurs candidats de se conformer à tous les critères suivants : soutien au mouvement « Boycott, désinvestissement, sanctions », interdiction de voyager en Israël, reconnaissance du « droit au retour » et du « du droit à la résistance », opposition à tout cessez-le-feu à la faveur d’une « libération totale » de la Palestine.

Cette position place le candidat dans une situation intenable. New York compte 1,1 million de Juifs, soit un quart du total de la population juive-américaine. La ville est le siège de groupes de pression, de médias et de grands donateurs pro-Israël. Vingt-quatre ans après le 11-Septembre, un candidat musulman qui refuse de condamner clairement les violences du Hamas – organisation ouvertement antisémite selon sa charte de 1988 – soulève des inquiétudes considérables.

Mamdani a qualifié Israël d’« État d’apartheid » conduisant « un génocide » à Gaza. On connaît les arguments invoqués par la gauche radicale : l’antisionisme n’est pas l’antijudaïsme, et il s’agit avant tout d’une lutte anticolonialiste. Mais on a aussi pu observer combien une telle posture, qui suscite régulièrement des soupçons d’antisémitisme larvé, a pu coûter cher aux leaders de la gauche, tel le travailliste Jeremy Corbyn au Royaume-Uni. À la veille de l’élection, 60 % des électeurs juifs de New York déclarent soutenir Andrew Cuomo.

L’« establishment » démocrate divisé, Donald Trump se frotte les mains

La candidature d’Andrew Cuomo, 67 ans, est celle du camp centriste, acquis au consensus libéral, mais entravé par des casseroles judiciaires. Issu d’une dynastie politique – son père Mario fut gouverneur pendant trois mandats –, Cuomo a démissionné de son poste de gouverneur de l’État de New York en 2021 car il était accusé de harcèlement sexuel sur une douzaine de femmes. Fait documenté : il a également manipulé les chiffres des décès dans les maisons de retraite pendant le Covid, ce qui lui vaut une procédure judiciaire pour parjure devant le Congrès.

Malgré sa défaite à la primaire du Parti démocrate organisée le 24 juin dernier (avec 43,61 % des suffrages contre 56,39 % pour Mamdani au dernier tour de scrutin), il a décidé de maintenir sa candidature et de se présenter en tant qu’indépendant. Pas évident pour un camp démocrate qui prêche – tout spécialement depuis la présidentielle de 2020, qui reste contestée avec véhémence par le clan Trump – le respect du résultat des élections.

Baiser de la mort : Cuomo est soutenu par le maire sortant Eric Adams. Cet ancien capitaine de police a été inculpé pour corruption. Mais sur injonction présidentielle, un juge fédéral a abandonné les poursuites engagé contre lui il y a quelques mois. Adams a donc continué à faire campagne. En avril, il a retiré sa candidature à la primaire démocrate, et a concouru par la suite en indépendant, jusqu’à son abandon définitif fin septembre. Pendant ces quelques mois, il a contribué à une division de l’électorat démocrate entre sa candidature et celle de Cuomo, ce qui a favorisé Mamdani. C’était précisément le dessein du camp Trump.

Le président a beau jeu de présenter l’affrontement Cuomo-Mamdani comme un duel entre un ancien édile désavoué et un « communiste fou à 100 % » (c’est ainsi qu’il qualifie Mamdani), ce qui discrédite le Parti démocrate dans son ensemble. De par ses attaques répétées à l’encontre de Mamdani, il transforme l’élection new-yorkaise en guerre par procuration contre la gauche progressiste.

Donald Trump n’espère pas voir un républicain gagner la mairie de New York, objectif quasi impossible en l’état actuel des forces. Sa stratégie consiste à utiliser la probable victoire de Mamdani comme laboratoire afin de fracturer le Parti démocrate au niveau national. Le camp des centristes gestionnaires est en lambeaux. Le choix est cornélien : soutenir un candidat anticapitaliste et pro-palestinien, en fidélité au parti qui l’a investi, ou défendre un candidat accusé – à raison – de parjure et de harcèlement sexuel.

Pendant que la gauche radicale se prend à rêver de victoires « du Maine à la Californie », l’anticapitalisme de Mamdani permettra à Trump de brandir l’épouvantail du « radicalisme de gauche » auprès de l’électorat modéré national. Chaque difficulté à New York sera imputée au « socialisme » du maire. Surtout, son antisionisme radical va être un détonateur dans le camp démocrate. Les leaders vont devoir prendre position en public et régler leurs comptes en interne. Barack Obama, lui, a déjà choisi. De passage en Virginie et dans le New Jersey pour soutenir en meeting les candidates démocrates, il n’a pas fait d’arrêt à New York. Zohran Mamdani a dû se contenter d’un coup de téléphone de soutien de la part de l’ancien président.

Au cœur de cette stratégie : le vote juif. Donald Trump a pris parti en faveur d’Israël comme aucun président avant lui. Cela lui a valu un soutien considérable dans le camp républicain. Maintenant, il veut fissurer encore davantage le soutien historique des Juifs aux Démocrates. Si les plus orthodoxes choisissent déjà de plus en en plus le vote républicain, les plus modérés restent encore à convaincre. Et si Mamdani décidait de se tempérer sur cette question, il perdrait le soutien de DSA. Alexandria Ocasio-Cortez en a déjà fait l’expérience.

La difficile reconstruction du Parti démocrate

Zohran Mamdani illustre un tournant important pour le Parti démocrate : la mise de côté des questions identitaires et de guerre culturelle, dans le cadre de laquelle la posture du parti a parfois été qualifié de « wokiste ». Le retour des questions matérielles, relatives au coût de la vie, est indispensable à de futures victoires électorales du parti de l’âne. Mais dans un contexte où la formation tente de se reconstruire après la défaite de 2024, la gauche radicale n’apporte peut-être pas que des solutions.

Les autres figures démocrates se tiennent à distance à distance du jeune Mamdani. Au mieux, elles lui apportent un soutien formel. Mais chacun se prépare. Kamala Harris vient de publier ses mémoires et ne cache pas ses ambitions présidentielles pour 2028. Le gouverneur de Californie Gavin Newsom, fervent anti-Trump, est à la manœuvre pour faire voter, ce 4 novembre la Proposition 50, un redécoupage électoral partisan destiné à contrer une tactique similaire des républicains dans le Texas.

Le 4 novembre déterminera si New York devient le symbole d’une renaissance de la gauche radicale états-unienne ou le cadeau empoisonné qui divisera durablement le Parti démocrate, offrant à Donald Trump une victoire stratégique majeure pour garder le contrôle des deux Chambres aux élections de mi-mandat en novembre 2026.

Élisa Chelle est l’auteure de La démocratie à l’épreuve du populisme. Les leçons du trumpisme (Odile Jacob, 2025).

Elisa Chelle a reçu des financements de l'Institut universitaire de France.

03.11.2025 à 16:19

Face à l’IA, l’enseignant ne doit pas se transformer en chasseur de fraudes, mais repenser sa pédagogie

Cécile Méadel, Professeure en sciences de l'information et de la communication, Université Paris-Panthéon-Assas

Jaércio da Silva, Maître de conférences en sciences de l'information et de la communication, Université Paris-Panthéon-Assas

Texte intégral (2186 mots)

Aussi performantes soient-elles, les intelligences artificielles génératives ne peuvent remplacer les professeurs dans leur travail d’éducation à l’esprit critique auprès des élèves. Mais pour bien remplir ce rôle, ils doivent remettre en perspective leurs pratiques et réinventer leur pédagogie.

On le sait, les intelligences artificielles (IA) génératives sont en mesure de rédiger des textes, de traiter des corpus, de générer des contenus multimédias et de résoudre des équations complexes… soit des opérations traditionnellement demandées aux étudiants.

À l’université, elles provoquent (à nouveau et encore) des débats sur la place des machines dans l’acquisition de compétences. Si les étudiants s’appuient trop sur elles, ne risquent-ils pas de considérer certaines compétences comme obsolètes ? Peut-on apprendre sans pratiquer, en déléguant la tâche à une machine ?

Les réponses se multiplient avec un discours catastrophiste. Des enquêtes se font l’écho de pertes cognitives liées à l’usage des IA, comme l’explique la dernière étude du MIT, selon laquelle les utilisateurs d’intelligences artificielles génératives sous-performeraient systématiquement.

À lire aussi : L’IA dans l’enseignement supérieur : les leçons de Platon et du mythe de Theuth

Sont aussi interrogées les limites du modèle : les bases de données ne risquent-elles pas de se dégrader à force de se nourrir avec les résultats qu’elles produisent ? Sans compter le très lourd impact environnemental et humain de ces outils.

De tels discours prêtent des capacités infinies et incontrôlables à ces outils. Ils nourrissent le discours de toute-puissance des industries numériques et s’inscrivent dans un imaginaire de science-fiction. Ils négligent leur caractère économique et le fait que l’IA est un terme choisi par son potentiel marketing. Penser en termes d’effets, sans nourrir la discussion et sans contradiction, laisse les Big Tech piloter le débat.

Questionner la verticalité de l’enseignement

Ces outils sont indéniablement puissants, même s’ils ne peuvent pas tout faire. Leur facilité d’accès et leur rapidité font qu’ils sont largement mobilisés par les étudiants, comme le répètent ad nauseam sondages, articles et rapports publics. Or, cet usage est difficilement traçable et la situation ira en s’accentuant, car les intelligences artificielles génératives se multiplient et se diversifient, leur qualité augmente et les limites ou hallucinations évidentes autrefois (c’est-à-dire, il y a deux ans) s’atténuent.

En même temps, leurs effets sont désormais mis en lumière : la non-appropriation des productions, les limites de la réflexion et l’accroissement des inégalités.

La bonne nouvelle est que le combat pour affirmer que les intelligences artificielles génératives ne peuvent pas remplacer la réflexion n’est pas perdu d’avance. Mais il faut changer la focale du problème : comment en faire un « amplificateur d’intelligence » et non un substitut hébétant ?

Ces outils questionnent le modèle d’apprentissage encore largement vertical en France. Qui n’a jamais assisté dans un amphithéâtre à un cours magistral sans interactions pour en ressortir avec le constat de la passivité des étudiants ? Une passivité qui préexistait aux intelligences artificielles génératives. Ce n’est donc pas une chasse aux fraudes qui doit être mise en place, mais un questionnement sur la manière même d’enseigner et d’évaluer.

Voici trois pistes de réflexion sur la manière dont les intelligences artificielles génératives peuvent aider à repenser le rôle d’enseignant.

Resituer l’IA dans la longue histoire des usages numériques

Les intelligences artificielles génératives n’arrivent pas dans un paysage vide de technologie numérique. Internet, les bibliothèques numériques, le courrier électronique, les réseaux sociaux… reconfigurent le rapport à la connaissance. Certains ont pu faire comme si Google ou Wikipédia étaient des outils négligeables, qu’il suffisait d’interdire ou d’ignorer. C’était manquer à notre mission éducative.

Les résultats d’un moteur de recherche varient selon la capacité à formuler une requête, à comprendre le fonctionnement algorithmique et à exercer un regard critique sur les sources. Consulter Wikipédia sans savoir que l’on peut retracer l’historique d’une page, ignorer la différence entre Google Scholar et JSTOR, ou ne pas saisir la signification d’une citation, revient à utiliser ces outils de manière aveugle.

Les technologies, comme l’a montré la sociologie des usages, se déploient dans un environnement pluriel et imprévisible, avec des pratiques différenciées, des détournements et des appropriations. Les usages des intelligences artificielles génératives doivent être replacés dans leur contexte social, politique, culturel. Mais aussi dans leurs modalités d’utilisation, passive ou active, individuelle ou collective, sur le modèle problem solving ou interaction créative. Ainsi, l’intelligence artificielle générative n’est ni miracle ni fléau pour l’apprentissage : sa puissance dépend du contexte, des usages, de la réflexivité déployée par les acteurs.

Rappelons enfin que l’intelligence artificielle générative n’est pas une technique unique, mais une série d’outils différents et que, si ChatGPT occupe aujourd’hui une position dominante, il n’est pas seul. Les risques associés (données personnelles, véracité des contenus, biais des modèles…) varient selon les systèmes. Éduquer à l’intelligence artificielle générative, c’est aussi apprendre à choisir le bon outil selon l’usage attendu, à en comprendre les enjeux éthiques, culturels et économiques.

Intégrer l’IA comme objet d’exercice critique

Former à l’intelligence artificielle générative ne revient donc pas à enseigner une boîte à outils : c’est avant tout offrir une perspective analytique et réflexive. La formation doit être pensée pour différents niveaux de maîtrise et adaptée aux besoins des étudiants.

Comme le note Nicholas Carr, les compétences nécessaires pour bien exploiter l’intelligence artificielle générative dépendent de savoirs que l’usage de l’IA risque de court-circuiter. Former à l’intelligence artificielle générative, c’est refuser de céder à une dépendance intellectuelle et veiller à ce que les étudiants développent une compréhension des sujets qu’ils abordent. L’enjeu est autant cognitif (développement de la pensée) et pragmatique (maîtrise de l’outil) qu’éthique (responsabilité, agentivité).

À lire aussi : Photos, IA et désinformation historique : l’enseignement de l’histoire face à de nouveaux défis

Il s’agit de permettre aux étudiants de développer une compréhension du fonctionnement même des modèles d’IA, notamment leur caractère probabiliste (qui les rend susceptibles de produire des réponses convaincantes, mais inexactes). Leur utilisation dépend largement du type de rapport au savoir que les étudiants entretiennent avec ces outils : lorsqu’ils sont utilisés pour construire et augmenter la connaissance, ils favorisent le développement de la réflexion analytique ; en revanche, un usage régurgitatif, reposant sur la reproduction des contenus générés, conduit à des apprentissages superficiels.

Intégrer l’intelligence artificielle générative comme objet d’exercice critique devient central pour renforcer l’autonomie intellectuelle des élèves et prévenir leur réduction au rôle de consommateurs passifs de contenus obtenus de manière automatisée.

Repenser le rapport à l’évaluation

Les textes rédigés à l’aide d’intelligences artificielles génératives sont, sauf grande maladresse, difficiles à détecter, ce qui remet en question nos méthodes d’évaluation traditionnelles, largement fondées sur la restitution écrite et la capacité de synthèse ou de mémorisation. Dans ce contexte, la classique fiche de lecture perd de sa pertinence : à l’échelle individuelle, les étudiants constatent que les intelligences artificielles génératives sont capables de résumer un texte plus efficacement qu’eux.

Pourtant, à l’échelle collective, cette délégation de la lecture à une intelligence artificielle générative conduit à une standardisation des interprétations, dictée par un fonctionnement orienté vers la synthèse la plus probable, au détriment de l’interprétation personnelle, de la nuance et de la complexité. Ce glissement interroge non seulement la validité des productions, mais aussi le sens même de la lecture et de la compréhension.

À lire aussi : Déléguer la lecture à l’IA : quels savoirs et plaisirs sacrifions-nous ?

Deux formats d’évaluation sont considérés comme préservés : l’oral ou le devoir surveillé avec interdiction des outils numériques. Ces options restent valables et sont encore très présentes pour les examens de l’université française, mais elles ne sauraient constituer les seules alternatives.

Des travaux explorent actuellement d’autres formes d’évaluation. En sciences humaines et sociales, plusieurs pistes s’ouvrent. Par exemple, cela consiste à valoriser des productions plus difficiles à automatiser, telles que la restitution d’enquêtes de terrain, les observations in situ, ou encore les productions qui mobilisent leur « expérience incarnée ». Une telle orientation implique un déplacement épistémologique : l’expérience, articulée à la théorie, participe à une construction collective du sens et à une éducation fondée sur l’engagement.

Ce n’est pas simple dans un système scolaire où la notation occupe une place centrale et qu’en conséquence la triche domine le débat sur les intelligences artificielles génératives. Pourtant, la finalité de l’évaluation ne devrait pas être de sanctionner, mais de mesurer la progression, la compréhension et la capacité à mobiliser des savoirs.

L’enseignant doit alors expliciter pour les étudiants ce qu’il évaluera, et si, comment et avec quelles limites l’intelligence artificielle générative peut être utilisée. Certaines pratiques doivent parallèlement être explicitement désignées comme inacceptables : présenter comme personnel le travail d’une IA, utiliser de fausses références ou fabriquer des données fictives.

Ce n’est pas l’usage de l’intelligence artificielle générative qui est problématique, mais des comportements qui vont à l’encontre des attentes pédagogiques. Dès lors, il ne s’agit pas d’abord de surveiller ou de sanctionner, mais de poser un cadre, favorisant une évaluation fondée sur le partage de responsabilités et sur le développement d’un raisonnement critique sur la manière dont la connaissance est produite, que l’étudiant soit épaulé ou non par l’intelligence artificielle générative.

Cécile Méadel a reçu des financements de l'ANR (STYX - ANR-23-PEIC-0006).

Jaércio da Silva a reçu des financements de l'ANR (STYX - ANR-23-PEIC-0006).

03.11.2025 à 16:18

Comment la photographie de guerre a transformé le regard de la France sur la révolution irlandaise

Claire Dubois, Professeure de civilisation irlandaise, Université de Lille

Síobhra Aiken, Senior Lecturer, Queen's University Belfast

Texte intégral (2997 mots)

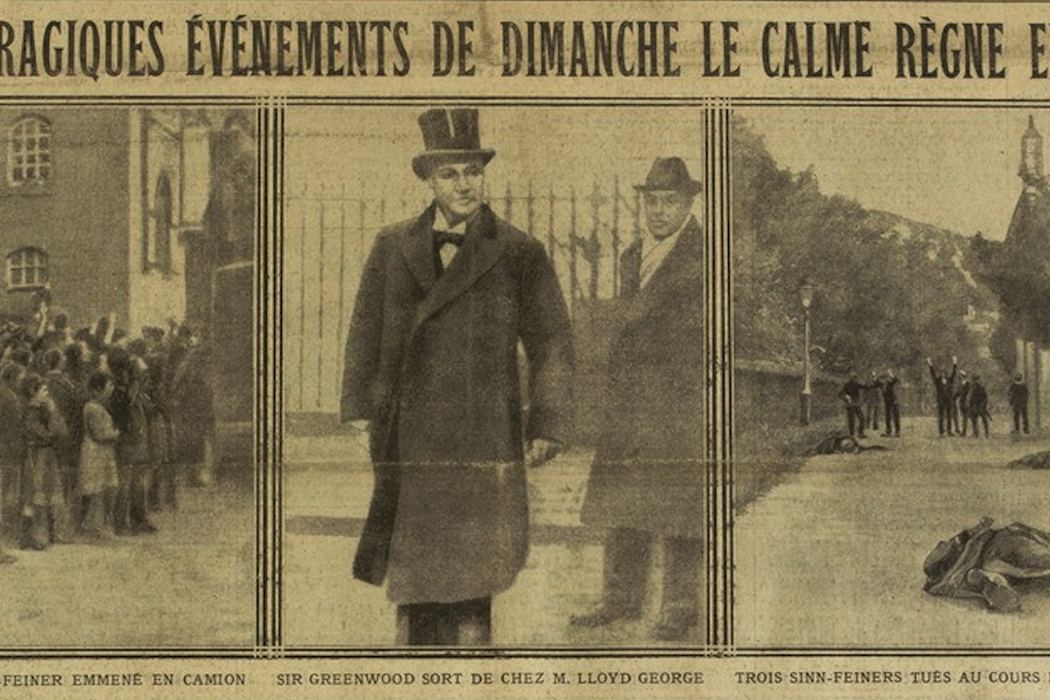

Marquée par la violence et les bouleversements politiques, la révolution irlandaise (1912-1923, selon la plupart des historiens) voit l’opinion nationaliste irlandaise se tourner vers le mouvement républicain Sinn Féin pour obtenir l’indépendance par la force. Une exposition en ligne met en lumière le récit de ces années turbulentes dans la presse française.

Au tournant des années 1920, la France se passionne pour la cause irlandaise. Si la révolution a été le sujet de nombreux articles dans les journaux français, elle a aussi été suivie de près grâce aux images. Ce sont peut-être même les photographes qui ont transformé le regard de la France sur ces événements. Avant ces reportages photographiques, les Français s’intéressaient peu au sujet et beaucoup doutaient que l’Irlande soit capable de se gouverner seule.

C’est avec l’« Insurrection de Pâques » (Easter Rising), en 1916, que le public français a réellement pris conscience de la détermination des indépendantistes irlandais. Dans le contexte de la Première Guerre mondiale et de la Triple-Entente avec la Grande-Bretagne, ces événements sont d’abord perçus avec une certaine méfiance en France. Pourquoi, en effet, organiser une insurrection à Dublin alors que la guerre bat son plein sur le continent ?

Bien que les journalistes aient d’abord présenté l’Insurrection de Pâques comme un complot allemand, l’événement se révèle finalement être un coup de maître dans la lutte pour l’indépendance, notamment sur le plan de l’opinion publique internationale. Dépêchés sur place, les photographes ont alors joué un rôle majeur dans la perception de la cause irlandaise sur le plan européen et international.

Les balbutiements du photojournalisme

En effet, les événements de la période révolutionnaire en Irlande, dont les plus connus du grand public sont le soulèvement de Pâques en 1916, la guerre d’indépendance (1919-1921) et la guerre civile (1922-1923), ont souvent figuré en bonne place dans les pages des journaux français de l’époque.

À cette période, l’utilisation de la photographie dans la presse était encore un art balbutiant, mais cette technologie connut un essor rapide, de même que la circulation des images entre les îles britanniques et le continent. Les agences françaises de presse, telles que Rol et Meurisse, achètent alors des clichés à des photographes locaux (dont le nom n’était jamais crédité) et inondent les rédactions d’images qui, reproduites sous forme de gravures puis directement de photographies, créent une nouvelle proximité avec le conflit. Les journaux illustrés, comme Excelsior et le Miroir, ont aussi contribué au développent d’un photojournalisme plus approfondi, et frappé l’esprit des lecteurs avec leurs unes couvertes de photographies.

Une célèbre photographie publiée en 1916 en une du Miroir montre ainsi la comtesse Constance Markievicz à l’arrière d’un camion de police après le procès qui lui a valu une condamnation à mort, commuée en emprisonnement à vie en raison de son sexe. Souvent interrogée par les reporters français dépêchés sur place lors de la guerre d’indépendance, Markievicz, ancienne élève de l’Académie Julian à Paris, tente de convaincre la France du bien-fondé de l’indépendance irlandaise et condamne les exactions de l’armée britannique en Irlande.

Dans une interview accordée à Joseph Kessel en 1920, elle souligne également l’importance des femmes dans le camp séparatiste et regrette que le socialisme radical ne soit pas aussi populaire en Irlande que sur le continent. Elle contribuera à populariser la cause irlandaise auprès du public français, de même que d’autres indépendantistes francophiles.

Des événements très présents dans la presse française

Pendant la guerre anglo-irlandaise, les journaux français de tous bords se font l’écho des événements en Irlande, publiant des interviews comme des articles de fond retraçant l’histoire du conflit. Le journal illustré parisien Excelsior publie régulièrement des photographies du conflit, y compris plusieurs unes au cours de la période révolutionnaire. L’annonce de la signature du Traité anglo-irlandais figure ainsi en [première page, le 8 décembre 1921], accompagnée, dans un souci didactique, de photographies de séances aux Parlements de Dublin et de Belfast et d’une carte de l’Irlande.

À une semaine d’intervalle, deux unes de la première semaine de juillet 1922 documentent les effets de la guerre civile sur la population irlandaise et les destructions infligées à la ville de Dublin, lors de la bataille opposant les opposants et les supporters du Traité anglo-irlandais.

La publication régulière de portraits et d’entretiens avec les différents protagonistes permet au public de se familiariser avec les acteurs du conflit et de se faire sa propre opinion sur les représailles britanniques pendant la guerre d’indépendance, puis sur la détermination des opposants au Traité pendant la guerre civile. Si la majorité des journaux français semble soutenir la cause indépendantiste, la guerre civile n’est pas comprise par l’opinion, choquée par le meurtre de Michael Collins perpétré par les opposants à l’État libre en août 1922.

Un cliché reproduit en une d’Excelsior le 24 novembre 1920 pousse la propagande à l’extrême. Situé en haut à droite, il montre les cadavres de rebelles vaincus lors de la bataille de Tralee (Kerry). Il s’agit en réalité d’une mise en scène pour des photographes officiels à Killeney dans le comté de Dublin, censée montrer les avancées des Britanniques.

Susciter l’empathie

Au-delà des tentatives de manipulation de l’opinion, de nombreuses photographies disent l’histoire de la résistance irlandaise à l’oppression anglaise et pointent du doigt les destructions et la souffrance de la population civile, familières au public français de l’après-guerre. Les photographies choisies pour accompagner l’article de Joseph Kessel publié dans la Liberté, le 28 septembre 1920, représentent l’ampleur des destructions après le sac de Balbriggan par les « Black and Tans ». L’esthétique des ruines et le désespoir de la femme dont la photographie figure en médaillon ne sont pas sans rappeler la Grande Famine qui frappa l’Irlande quelques décennies auparavant.

Représenter la souffrance est loin d’être aisé.

« Les récits peuvent nous amener à comprendre. Les photographies font autre chose : elles nous hantent », souligne Susan Sontag dans « Devant la douleur des autres », 2003.

Donner à voir ces visages, ces ruines et ces drames humains crée une plus grande proximité avec l’expérience du lecteur français d’après-guerre. Grâce à ces photographies, l’Irlande n’est plus une simple abstraction politique, mais devient une réalité tangible.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

03.11.2025 à 11:49

Peut-on être trop riche ? Tout dépend de vos convictions profondes et du contexte économique national

Jackson Trager, Ph.D. Candidate in Psychology, USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences

Texte intégral (1208 mots)

Des milliardaires à l’intelligence artificielle, la question reste la même : à partir de quand l’accumulation devient-elle excessive ? Une étude internationale montre que nos réponses dépendent autant de nos valeurs morales que du contexte économique et culturel.

À travers les cultures, les mêmes questions reviennent : avoir beaucoup d’argent est-il une bénédiction, un fardeau ou un problème moral ? Selon nos nouvelles recherches, la façon dont on perçoit les milliardaires ne relève pas seulement de l’économie. Le jugement dépend aussi de certains instincts culturels et moraux, ce qui aide à expliquer pourquoi les opinions sur la richesse sont si polarisées.

L’étude, que mon collègue Mohammad Atari et moi avons publiée en juin 2025 dans la revue scientifique PNAS Nexus, s’appuie sur des données d’enquêtes menées auprès de plus de 4 300 personnes dans 20 pays. Nous avons constaté que, si la plupart des gens dans le monde ne condamnent pas fermement le fait de posséder « trop d’argent », il existe des différences culturelles marquées.

Dans les pays riches et plus égalitaires sur le plan économique, comme la Suisse ou la Belgique, les personnes interrogées étaient plus enclines à juger immoral le fait de détenir trop de richesses. À l’inverse, dans des pays plus pauvres et plus inégalitaires, comme le Pérou ou le Nigeria, l’accumulation de richesses était perçue comme davantage acceptable.

Au-delà des aspects économiques, nous avons constaté que les jugements sur la richesse excessive sont aussi façonnés par des intuitions morales plus profondes. Notre étude s’appuie sur la moral foundations theory (théorie des fondements moraux), qui propose que le sens du bien et du mal repose sur six valeurs fondamentales : le soin, l’égalité, la proportionnalité, la loyauté, l’autorité et la pureté. Nous avons observé que les personnes attachées à l’égalité et à la pureté étaient plus susceptibles de considérer la richesse excessive comme répréhensible.

Le résultat concernant l’égalité était attendu, mais le rôle de la « pureté » est plus surprenant. La notion de pureté est généralement associée à des idées de propreté, de sacralité ou d’évitement de la contamination – découvrir qu’elle est liée à une perception négative de la richesse donne un nouveau sens à l’expression anglaise « filthy rich » (mot à mot « salement richenbsp;», de « filth » qui signifie «dégoûtant, obscène, corrompu »).

En tant que chercheur en psychologie sociale étudiant la morale, la culture et la technologie, je m’intéresse à la façon dont ce type de jugements varie selon les groupes et les sociétés. Les systèmes sociaux et institutionnels interagissent avec les croyances morales individuelles, façonnant la manière dont les gens perçoivent des sujets de société clivants comme la richesse et les inégalités – et, en retour, la façon dont ils s’engagent face aux politiques et aux conflits qui en découlent.

Pourquoi est-ce important ?

Les milliardaires exercent une influence croissante dans la politique, la technologie et le développement mondial. Selon l’organisation Oxfam, qui lutte contre la pauvreté, le 1 % le plus riche de la planète détenait en 2024 plus de richesses que 95 % de l’humanité réunie.

Les tentatives de réduction des inégalités par l’impôt ou la régulation des plus riches reposent toutefois peut-être sur une hypothèse erronée : celle selon laquelle l’opinion publique condamnerait largement les richesses extrêmes. Si, au contraire, la majorité considère l’accumulation de richesses comme moralement justifiable, de telles réformes risquent de rencontrer un soutien limité.

Si notre étude montre que la plupart des gens dans le monde ne considèrent pas la richesse excessive comme moralement condamnable, ceux vivant dans des pays plus riches et plus égalitaires sont en revanche bien plus enclins à la critiquer. Ce contraste soulève une question plus aiguë : lorsque les habitants de sociétés privilégiées dénoncent les milliardaires et cherchent à limiter leur influence, mettent-ils réellement en lumière une injustice mondiale – ou projettent-ils leur propre sentiment de culpabilité ?

Imposent-ils un principe moral façonné par leur prospérité à des pays plus pauvres, où la richesse peut représenter la survie, le progrès ou même l’espoir ?

Ce qu’on ignore encore

Une question reste ouverte : comment ces perceptions évoluent-elles avec le temps ? Les attitudes changent-elles à mesure que les sociétés deviennent plus riches ou plus égalitaires ? Les jeunes sont-ils plus enclins que les générations plus âgées à condamner les milliardaires ? Notre étude offre un instantané, mais des recherches menées sur le long terme pourraient montrer si les jugements moraux suivent les évolutions économiques ou culturelles plus larges.

Une autre incertitude concerne le rôle inattendu de la pureté. Pourquoi une valeur associée à la propreté et à la sacralité influencerait-elle la manière dont on juge les milliardaires ? Notre étude complémentaire a révélé que les préoccupations liées à la pureté dépassent la question de l’argent et s’étendent à d’autres formes d’« excès », comme le rejet d’« une trop grande » ambition, sexualité ou recherche de plaisir. Cela suggère que les individus perçoivent peut-être l’excès en lui-même – et pas seulement l’inégalité – comme une forme de corruption.

Et ensuite ?

Nous poursuivons nos recherches sur la manière dont les valeurs culturelles, les systèmes sociaux et les intuitions morales façonnent les jugements portés sur l’équité et sur l’excès – qu’il s’agisse de la richesse et de l’ambition, ou encore du savoir et de la puissance de calcul de l’intelligence artificielle.

Comprendre ces réactions morales instinctives au sein de systèmes sociaux plus larges est essentiel pour les débats sur les inégalités. Mais cela peut aussi aider à expliquer comment les individus évaluent les technologies, les dirigeants et les institutions qui accumulent un pouvoir ou une influence disproportionnés, jugés excessifs.

Jackson Trager ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Lava

- La revue des médias

- Le Grand Continent

- Le Diplo

- Le Nouvel Obs

- Lundi Matin

- Mouais

- Multitudes

- Politis

- Regards

- Smolny

- Socialter

- The Conversation

- UPMagazine

- Usbek & Rica

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- Contretemps

- A Contretemps

- Alter-éditions

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- Philo Mag

- Terrestres

- Vie des Idées

- ARTS

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Journal des Alternatives

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview

- Fiabilité 3/5

- Slate

- Fiabilité 1/5

- Contre-Attaque

- Issues

- Korii

- Positivr