06.01.2026 à 15:01

Apprendre les maths autrement : les pistes de la recherche

Texte intégral (1634 mots)

Si les mathématiques sont unanimement considérées comme décisives dans notre société, elles suscitent nombre de craintes chez les élèves. Les rendre plus accessibles suppose donc de changer leur enseignement. Mais comment ? Le succès de situations « adidactiques » offre quelques pistes à la recherche. Explications.

Parus en décembre 2025, les résultats de la grande consultation nationale sur la place des mathématiques lancée par le CNRS montrent que beaucoup de Français se sentent peu à l’aise avec les mathématiques même s’ils reconnaissent l’importance de cette discipline pour la société. À la suite de cette consultation et des Assises des mathématiques de 2022, le CRNS a défini des orientations prioritaires, dont l’amélioration de l’inclusion. Mais comment rendre les mathématiques plus accessibles à tous ?

Les participants à la consultation de 2025 suggèrent notamment de « généraliser des méthodes d’enseignement variées, concrètes, ludiques et encourageantes, qui valorisent notamment le droit à l’erreur, tout au long de la scolarité ».

Dans ce sens, depuis plusieurs années, nous expérimentons dans des classes ordinaires (avec l’hétérogénéité des profils d’élèves qui les caractérisent !) des séquences de mathématiques inclusives. En quoi se distinguent-elles des modes d’enseignement classiques ? Et que nous apprennent leurs résultats ?

Mettre l’élève en situation de recherche

Ces séquences de maths inclusives s’appuient sur des situations à dimension adidactique, c’est-à-dire des situations qui intègrent des rétroactions de sorte que l’élève n’ait pas besoin que l’enseignant lui apporte des connaissances. C’est en interagissant avec la situation et en s’adaptant aux contraintes de celle-ci que l’élève construit de nouvelles connaissances. Il ne le fait pas en essayant de deviner les intentions didactiques de l’enseignant (c’est-à-dire en essayant de deviner ce que l’enseignant veut lui enseigner), d’où l’appellation « adidactique ».

Comme le dit le spécialiste de l’enseignement des maths Guy Brousseau, à l’origine de ce concept dans les années 1970-1980 :

« L’élève sait bien que le problème a été choisi pour lui faire acquérir une connaissance nouvelle, mais il doit savoir aussi que cette connaissance est entièrement justifiée par la logique interne de la situation et qu’il peut la construire sans faire appel à des raisons didactiques. »

Ces situations ont un potentiel identifié depuis longtemps et mis à l’épreuve dans les classes à grande échelle depuis 40 ans (surtout du premier degré, notamment dans l’école associée au Centre d’observation et de recherches sur l’enseignement). Ces travaux ont également donné lieu à des ressources pour les enseignants, par exemple la collection Ermel.

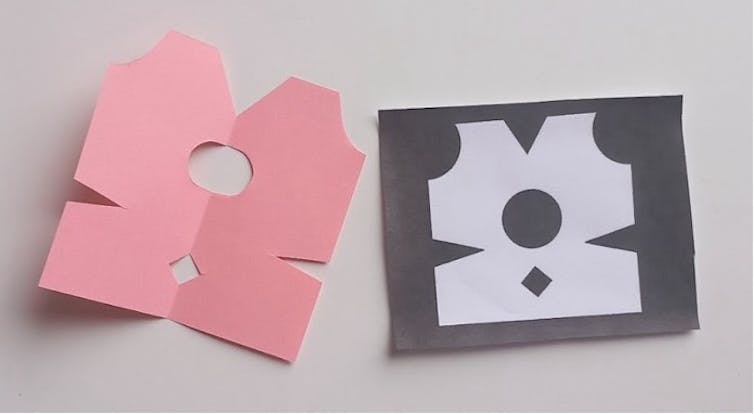

Dans le cadre de nos recherches, nous avons, par exemple, conçu et testé dans plusieurs écoles (REP+, milieu rural, milieu urbain…) une séquence en CM1-CM2 qui s’appuie sur la situation des napperons de Marie-Lise Peltier. Les élèves y ont à disposition une feuille de papier carrée, ils doivent reproduire un modèle de napperon en pliant et en découpant leur feuille. C’est la notion de symétrie axiale qui permet de découper un napperon conforme au modèle, et l’élève peut s’autovalider en comparant sa production au modèle donné.

Mettre en œuvre une situation à dimension adidactique peut s’avérer complexe, car le rôle de l’enseignant diffère de ce dont il a l’habitude ; ici, il n’apporte pas directement les connaissances même s’il peut aider les élèves à résoudre la tâche.

De plus, les élèves peuvent élaborer des stratégies très diverses, ce qui peut les déstabiliser. Cependant, cette diversité constitue également une richesse du point de vue de l’inclusion, car chaque élève peut s’investir à la hauteur de ses moyens. Par ailleurs, ces situations permettent de stimuler l’engagement des élèves et les mettent dans une véritable activité de recherche, ce qui constitue le cœur des mathématiques.

Donner du sens aux notions mathématiques

À l’heure actuelle, ce type de situations est peu mis en œuvre, en particulier auprès des élèves en difficulté, car les enseignants ont plutôt tendance à penser qu’il faut découper les problèmes complexes en tâches les plus simples possibles pour s’assurer de la réussite des élèves. Cependant, la réalisation juxtaposée de tâches simples et isolées ne permet pas, souvent, de donner du sens aux notions mathématiques en jeu ni de motiver les élèves.

Dans l’exemple autour des napperons, nous avons constaté qu’en s’appuyant sur les rétroactions, mais aussi parfois sur leurs pairs et sur les conseils de l’enseignant, la majorité des élèves de CM1-CM2 que nous avons observés réussit à produire un napperon conforme au modèle, alors même que, parmi ces élèves, plusieurs avaient été signalés comme étant « en difficulté ».

Même les élèves n’étant pas arrivés à produire un napperon conforme dans le temps imparti se sont fortement engagés, comme en témoigne le nombre important de réalisations. Nous pouvons faire l’hypothèse que cette situation pourra constituer une situation de référence pour eux quand ils aborderont de nouveau la notion de symétrie axiale.

À lire aussi : Six façons de faire aimer les maths à votre enfant

Les aspects positifs et les défis que nous avons pu identifier dans notre recherche corroborent les résultats obtenus par d’autres chercheurs et chercheuses qui ont étudié la mise en œuvre de situations à dimension adidactique pour travailler diverses notions mathématiques, à différents niveaux scolaires, auprès de publics variés, notamment auprès d’élèves présentant une déficience intellectuelle ou un trouble dys, en France et au Québec.

Ainsi, même si ce concept n’est pas nouveau, l’appui sur les situations à dimension adidactique nous semble toujours une piste intéressante et actuelle pour penser l’enseignement des mathématiques pour tous. Cependant, il est nécessaire de donner aux enseignants les moyens de les mettre en œuvre de manière satisfaisante, par exemple en allégeant le nombre d’élèves par classe et en les accompagnant en formation initiale et continue.

Florence Peteers est porteuse de la Chaire Junior SHS RIEMa financée par la région Île-de-France et a reçu des financements du PIA3 100% IDT (inclusion, un défi, un territoire) porté par l’Université de Picardie Jules Verne.

Elann Lesnes a reçu reçu des financements du PIA3 100% IDT (inclusion, un défi, un territoire) porté par l’Université de Picardie Jules Verne.

06.01.2026 à 11:59

Pourquoi l’obésité est, avant tout, une maladie du cerveau

Texte intégral (1788 mots)

L’obésité n’est pas due à un manque de volonté. Il ne s’agit pas non plus d’un problème individuel. C’est une maladie complexe profondément enracinée dans un cerveau adapté pour survivre à la pénurie.

L’obésité débute dans le cerveau, et nous savons aujourd’hui que son développement tout comme son traitement ne sont pas les mêmes chez les hommes et les femmes. Cette pandémie silencieuse, qui progresse parallèlement au diabète de type 2 – l’une de ses principales complications – touche déjà plus d’un milliard de personnes dans le monde.

Alors que notre environnement devient de plus en plus obésogène, le cerveau continue de fonctionner selon des règles ancestrales qui rendent difficile le maintien de la perte de poids, même avec des médicaments aussi révolutionnaires que le sémaglutide (Ozempic). Ce changement de perspective transforme les traitements actuels et ouvre la voie à de nouvelles thérapies ciblant directement le cerveau.

Un cerveau ancestral dans un environnement moderne

L’obésité et le surpoids sont habituellement décrits comme un excès de graisse ou un problème métabolique. Mais leur origine profonde réside dans le système nerveux central, en particulier dans l’hypothalamus, la région qui agit comme un « thermostat énergétique ». Pendant 95 % de notre histoire évolutive, nous avons vécu dans la pénurie : marcher, chasser et cueillir étaient indispensables, et le cerveau a développé des mécanismes très efficaces pour défendre la masse graisseuse, car la perdre pouvait signifier ne pas survivre.

Ce « cerveau ancestral » fonctionne aujourd’hui dans un environnement totalement opposé : aliments hypercaloriques disponibles 24 heures sur 24, sédentarité, stress chronique, troubles du sommeil et régimes alimentaires ultratransformés.

À lire aussi : Aliments ultratransformés : quels effets sur notre santé et comment réduire notre exposition ?

Il en résulte un déséquilibre entre notre biologie et notre mode de vie, qui est amplifié chez les personnes qui présentent des prédispositions génétiques. À cela s’ajoute un élément que la recherche commence à explorer clairement : le système qui régule le poids ne fonctionne pas de la même manière chez les hommes et chez les femmes.

L’hypothalamus : là où commence l’obésité

L’hypothalamus intègre des signaux hormonaux (comme la leptine ou l’insuline), métaboliques et sensoriels afin d’équilibrer l’énergie ingérée et celle qui est dépensée. Quand nous perdons du poids, le cerveau interprète la situation comme une menace et il active de puissants mécanismes de défense : il augmente l’appétit, réduit la dépense énergétique et renforce une « mémoire métabolique ou obésogène » qui pousse à reprendre le poids perdu.

C’est pourquoi, même si l’alimentation et l’exercice physique sont essentiels à la santé et doivent toujours constituer la première prise en charge, ils ne suffisent pas chez de nombreuses personnes pour inverser l’obésité lorsque les circuits cérébraux sont déjà altérés. Ce point n’invalide pas les bienfaits d’un mode de vie sain : il reconnaît simplement que, dans certains cas, le cerveau a besoin d’un soutien pharmacologique pour sortir de la boucle obésogène.

Quand l’hypothalamus s’enflamme (à cause du stress, d’un régime hypercalorique, d’un manque de sommeil, de troubles hormonaux ou d’une prédisposition génétique), l’activité des neurones qui régulent la faim et la satiété est perturbée. Certaines personnes parviennent à retrouver spontanément leur poids initial après avoir trop mangé ; d’autres, en revanche, présentent un « frein hypothalamique » moins efficace et prennent plus facilement du poids. La différence réside dans le cerveau.

Perspective de genre : deux cerveaux, deux réponses

Les neurones hypothalamiques AgRP (qui stimulent la faim) et POMC (qui favorisent la satiété) régulent avec précision le comportement alimentaire. Cependant, l’hypothalamus n’est pas seulement un ensemble de neurones : il comprend également la microglie et les cellules immunitaires du cerveau, dont le rôle s’est avéré déterminant. Notre groupe a décrit trois phases d’activation microgliale dans les premiers stades de la suralimentation :

Une activation précoce, rapide et réversible.

Une phase inflammatoire prolongée, qui perturbe les circuits de satiété.

Une phase finale de dérégulation, au cours de laquelle les mécanismes censés limiter la prise de poids ne fonctionnent plus.

Ces phases ne se comportent pas de la même manière chez les hommes et chez les femmes. Chez les modèles murins, les femelles présentent une réponse neuro-immune plus stable et protectrice, ce qui pourrait expliquer pourquoi elles développent l’obésité plus tardivement. Ce schéma rappelle ce que l’on observe chez les femmes préménopausées.

À lire aussi : Ménopause et prise de poids : des mesures précoces pour accompagner les changements hormonaux

Avant la ménopause, les femmes ont un risque moindre de maladies métaboliques et cardiovasculaires que les hommes, grâce à l’effet protecteur des œstrogènes. Mais cette protection diminue pendant la périménopause et la ménopause, une période encore très peu étudiée et critique pour le risque cardiométabolique.

À lire aussi : À la ménopause, savez-vous que le risque cardiovasculaire augmente ? L’activité physique peut aider

De plus, dans les modèles animaux et les cultures cellulaires, nous avons détecté des altérations très précoces (au niveau de la microglie, de signaux lipidiques comme les endocannabinoïdes et de la sensibilité neuronale à l’insuline) avant même l’apparition de changements visibles dans les tissus périphériques. Cela suggère que le déclencheur initial de l’obésité est cérébral. Il est essentiel d’intégrer cette perspective de genre pour progresser vers des traitements plus précis et plus efficaces.

Nouvelles thérapies contre l’obésité : incrétines et nanomédecine ciblant le cerveau

Le traitement de l’obésité a radicalement changé depuis 2021 avec les agonistes du récepteur GLP-1. Le semaglutide et d’autres médicaments de la famille des incrétines, initialement développés pour le diabète de type 2, ont démontré une capacité remarquable à réduire le poids grâce à des actions à la fois périphériques et centrales. Cependant, ils présentent des limites connues : effets gastro-intestinaux, perte de masse maigre, reprise de poids après l’arrêt du traitement ou réponses variables selon le profil biologique du patient.

Des études récentes montrent également des différences selon le sexe : les femmes préménopausées ont tendance à mieux répondre à ces traitements que les hommes.

Un défi doit donc être relevé : nous avons besoin de traitements qui agissent directement sur le cerveau, avec une plus grande précision et moins d’effets systémiques. C’est là que la nanomédecine qui cible le cerveau ouvre de nouvelles perspectives. Au sein de notre groupe, nous développons des nanoplateformes (micelles polymères, nanoparticules protéiques ou formulations intranasales) capables de transporter des médicaments de manière sélective vers le cerveau. Ces technologies permettent d’encapsuler des molécules qui, si elles étaient administrées sans protection, seraient inefficaces ou toxiques, afin de les diriger vers les cellules qui contrôlent l’appétit et l’homéostasie énergétique.

Ces approches pourraient compléter ou renforcer les incrétines, réduire leurs effets secondaires, améliorer l’observance aux traitements et augmenter le nombre de patients qui y répondent. Elles constituent un moyen de traiter l’obésité depuis son origine cérébrale, grâce à des interventions plus personnalisées et durables.

Un regard neuf sur un problème ancien

L’obésité n’est pas due à un manque de volonté, malgré la stigmatisation dont elle fait l’objet au niveau social. Il ne s’agit pas non plus d’un problème individuel. L’obésité est une maladie complexe, profondément enracinée dans un cerveau adapté à la survie en période de pénurie. Pour la traiter, il faut adopter une double approche : promouvoir des modes de vie sains et, quand cela se révèle nécessaire, recourir à des thérapies qui agissent sur les circuits cérébraux régulant le poids.

Comprendre comment fonctionne – et comment échoue – l’hypothalamus sera essentiel pour freiner cette pandémie silencieuse du XXIe siècle. Et c’est là, dans le cerveau, que se livre la bataille scientifique la plus prometteuse.

Rosalia Rodriguez Rodriguez reçoit des financements du ministère des sciences, de l'innovation et des universités, de l'AGAUR-Generalitat de Catalogne (PRODUCTE, INNOVADORS) et du Centre de recherche biomédicale en réseau-obésité (CIBER-Obn).

06.01.2026 à 11:59

Et si quelques minutes de méditation de pleine conscience pouvaient aider à réduire le stress ?

Texte intégral (1901 mots)

Une revue systématique de la littérature scientifique met en évidence les effets bénéfiques de temps courts de pleine conscience sur un marqueur physiologique du stress. Cela plaide pour une intégration de ce type de méditation dans la vie quotidienne.

Nous sommes toutes et tous confrontés au stress dans notre vie de tous les jours. Il est tout à fait normal de le ressentir. Il peut se définir comme un état de tension interne causé par une situation complexe, qui excède nos ressources cognitives, sociales ou affectives. L’important n’est pas tant le stress, mais plutôt la manière dont nous y réagissons.

La recherche souligne la nécessité de s’équiper d’outils issus de la psychologie pour nous apprendre à mieux gérer les situations perçues comme menaçantes dans l’objectif de réguler le stress.

La pleine conscience : un outil de régulation du stress ?

Parmi les techniques psychologiques, la pleine conscience a récemment connu un essor important. Bien que cette dernière soit considérée comme un concept « à la mode », elle dispose d’une longue histoire, qui aurait débuté il y a plus de 2 500 ans à travers la pensée bouddhiste. Cette pleine conscience, également connue sous le nom de mindfulness, est une technique de méditation attentionnelle simple qui consiste à porter délibérément son attention sur ce qui se passe ici et maintenant, sans jugement. Autrement dit, c’est être attentif au moment présent, sans se laisser contaminer par ses pensées !

La pleine conscience a pris un essor scientifique sous l’impulsion du professeur Jon Kabat-Zinn dans les années 1980. Le premier programme de pleine conscience ayant vu le jour est le Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), qui signifie « programme de réduction du stress par la pleine conscience ». Depuis le début des années 1980, d’autres programmes de pleine conscience ont émergé. Ces derniers se sont adaptés aux caractéristiques de différents publics (personnes souffrant d’épisodes dépressifs, sportifs, etc.…).

Aujourd’hui, les bienfaits de ces programmes sur la réduction du stress sont bien établis. Cependant, un des freins à la pratique de la pleine conscience réside dans la durée et dans l’engagement requis. Par exemple, le MBSR nécessite un engagement sur huit semaines, comportant une pratique quotidienne individuelle de 45 minutes et une pratique hebdomadaire en groupe de 2,5 heures.

Bien qu’efficace pour réguler les intensités de stress, la durée de ces programmes ne semble pas s’adapter à nos rythmes de vie actuels. Compte tenu de leur dimension chronophage, certains chercheurs ont proposé des temps plus courts de pleine conscience.

Quelle efficacité des temps brefs de pleine conscience contre le stress

Un programme bref de pleine conscience se réalise sur quatre semaines et engendre une pratique inférieure à 1,6 heure (100 minutes, soit une heure et quarante minutes) par semaine. La durée de la séance ne doit pas excéder 30 minutes. Bref, nous sommes bien loin des temps proposés par les programmes plus classiques comme le MBSR… Si ces temps courts s’accordent davantage à nos contraintes temporelles, leurs bénéfices sur le stress restent mal connus.

Notre interrogation a donc été la suivante : est-ce que les temps brefs de pleine conscience pourraient réduire notre stress ?

Pour répondre à cette question, nous avons effectué une revue systématique de la littérature évaluant les effets des temps brefs de pleine conscience sur un marqueur physiologique du stress : la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC). La VFC reflète l’activité du système nerveux autonome jouant un rôle crucial dans le maintien de notre équilibre.

Ce système nerveux autonome se divise en deux branches : le système nerveux sympathique (qui prédomine lors des situations stressantes) et le système nerveux parasympathique (qui prédomine lors des situations de repos). Une faible VFC est représentative d’une moindre capacité à gérer les situations stressantes, alors qu’une VFC plus élevée reflète une meilleure capacité à réguler les situations stressantes.

Les résultats de notre étude mettent en évidence que les temps courts de pleine conscience augmentent la VFC. Autrement dit, ces moments de pleine conscience parviennent à réduire notre niveau de stress.

À la vue de ces résultats, nous recommandons donc d’intégrer de brefs temps de pleine conscience dans notre quotidien pour minimiser les effets du stress et éviter que ce dernier consomme toutes nos ressources.

Un exemple pour débuter : la prise de conscience du souffle

Il existe de nombreuses manières d’introduire la pleine conscience dans notre quotidien. On distingue généralement deux types de pratiques : formelles et informelles.

Les pratiques formelles sont les plus connues. Elles consistent à s’arrêter et à se poser pour pratiquer un exercice de pleine conscience.

Par exemple, la prise de conscience du souffle est considérée comme l’exercice de référence pour s’initier à cette pratique. Il consiste à s’asseoir sur un coussin ou sur une chaise de manière digne et droite. Une fois la position correctement maintenue, il suffit de diriger intentionnellement son attention sur le souffle. L’objectif n’est pas ici de contrôler sa respiration, mais plutôt de l’observer sans chercher à la modifier.

Cet exercice peut paraître facile, mais généralement l’esprit a tendance à s’éloigner de l’exercice. C’est ce que l’on appelle le vagabondage de l’esprit. Cette errance est tout à fait normale. Elle fait partie de la nature même de l’exercice. Lorsque vous vous rendrez compte que votre esprit s’égare, la pratique de la pleine conscience vous invitera à ramener votre attention avec douceur et bienveillance vers le souffle et les sensations qui lui sont associées.Lorsque vous débuterez cet exercice, il est fort probable que vous rencontriez des difficultés à maintenir votre attention sur la respiration. Encore une fois, cela est ordinaire. À force de répéter cet exercice, vous éduquerez votre esprit à (r) amener son attention vers la respiration.

La prise de conscience du souffle n’est qu’un exemple, il existe de nombreuses autres formes de pratiques formelles (par exemple, le scan corporel qui consiste à observer les différentes sensations présentes dans notre corps).

Vous trouverez sur Internet de nombreuses vidéos et/ou audios faites par des professionnel·les qui vous permettront de pratiquer.

Un exemple d’exercice momentané (5 minutes) de prise de conscience du souffle, vous est proposé en cliquant ici ou sur le QR code ci-joint.

À noter le fait que certaines personnes ne sont pas « réceptives » à la pleine conscience. Lorsqu’ils débutent cette pratique, certains sujets peuvent également ressentir une légère angoisse quant aux faits de se poser et de centrer son attention sur sa respiration. Et dans le cadre de graves problèmes de santé mentale (dépression, anxiété…), la pleine conscience ne remplace pas une prise en charge par un professionnel de santé.

Pratiquer seul·e (ou pas), de manière formelle (ou non)

Pour débuter la pratique, on peut se faire accompagner – par une ou un médecin, psychologue, psychothérapeute, chercheur ou chercheuse, préparateur ou préparatrice mentale, etc. – mais qui doit avoir été formé à la pleine conscience dans le cadre d’un diplôme universitaire (DU), d’une formation courte qualifiante par exemple. Mais ce n’est pas une obligation. Étant donné que cette pratique s’avère très simple à mettre en œuvre, tout le monde peut l’intégrer de manière brève dans son quotidien. Des livres écrits par des professionnel·les peuvent également aider.

La pleine conscience peut aussi s’intégrer de manière informelle dans notre quotidien. En effet, il est possible de marcher, de courir ou encore de manger en pleine conscience… Dans ce type d’exercices, l’objectif est d’être pleinement attentif à ce que l’on est en train de faire. Par exemple, vous pouvez essayer une fois par semaine de manger sans écrans, en étant pleinement attentif aux sensations gustatives, olfactives ou visuelles de ce que vous mangez.

Que la pratique soit réalisée de manière formelle ou informelle, nous vous conseillons de débuter par des temps de trois à cinq minutes avant d’augmenter progressivement si vous le souhaitez !

Essayez, et vous verrez. Bonne pratique !

Cette revue systématique, et donc cet article de vulgarisation, s’intègre dans la thèse CIFRE 0331 co-financée par l’Institut des Rencontres de la FOrme (IRFO) et l’Association Nationale de la Recherche et de la Technologie (ANRT).

Annie Carton est membre du Racing Club Arras Athlétisme en tant qu'entraîneur, et vice-présidente de l'Office des Sports d'Arras en charge de la santé et du bien-être.

Jérémy Coquart a été le directeur d’Alexis Barbry, le doctorant financé.

05.01.2026 à 17:56

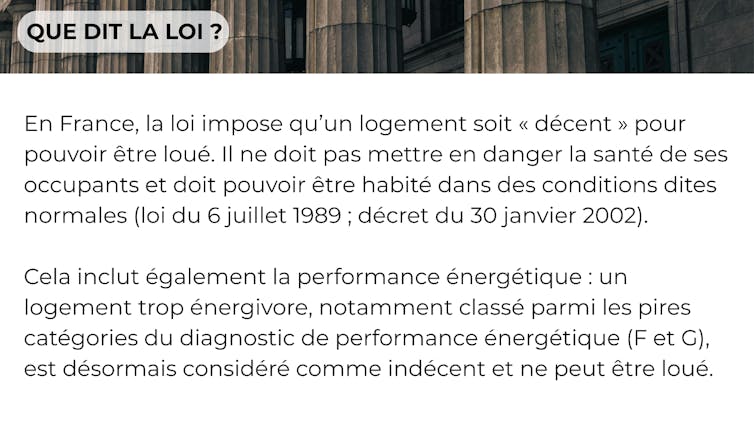

Vivre dans un logement trop froid : la réalité sociale de la précarité énergétique

Texte intégral (2229 mots)

La précarité énergétique est un fléau qui concerne de plus en plus de personnes du fait de la volatilité des prix de l’énergie. Elle a des répercussions sur la santé physique et mentale, sur la vie sociale et même sur la scolarité des enfants.

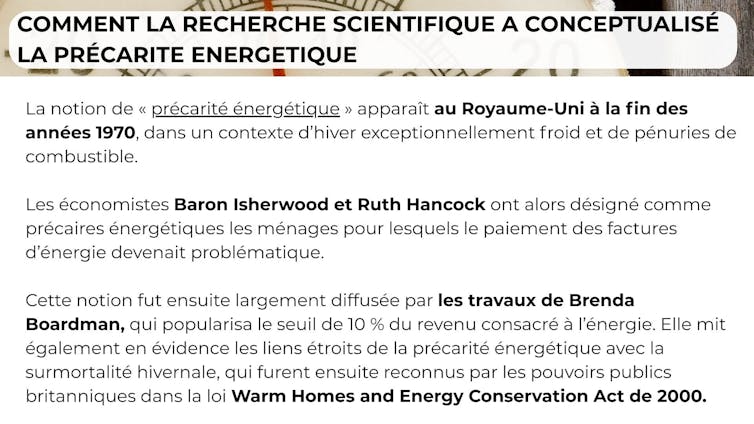

Alors que l’hiver s’installe, environ 3 millions de ménages en France sont de nouveau confrontés à une difficulté majeure : celle de la précarité énergétique.

Elle se matérialise par des privations, mais également par un sentiment de honte et une exclusion sociale qui en résultent. Ses effets peuvent être multiples, allant même jusqu’à augmenter l’absentéisme scolaire. Les conséquences sociales et sanitaires, longtemps sous-estimées, sont aujourd’hui mieux documentées par la recherche.

Ce que signifie « être en précarité énergétique » au quotidien

La définition française du phénomène est large : une personne est en précarité énergétique lorsqu’elle rencontre des difficultés à disposer, dans son logement, de l’énergie nécessaire pour répondre à ses besoins de base, du fait de faibles ressources ou de conditions de logement inadéquates. Cela signifie vivre dans un logement trop froid l’hiver, trop chaud l’été, souvent mal isolé, où l’on chauffe une seule pièce pour réduire la facture, où l’on évite d’allumer la lumière, où la présence de moisissures ou d’humidité peut devenir chronique. Ces conditions entraînent fréquemment des comportements de restriction d’énergie, c’est-à-dire consommer volontairement moins que ce qui serait nécessaire au confort ou à la santé. Parfois, cela signifie également passer sous le radar des politiques publiques, car les dépenses en énergie sont volontairement modérées.

Cette situation est d’autant plus fréquente que les prix de l’énergie sont volatiles ces dernières années. En 2018 déjà, 34 millions d’Européens déclaraient ne pas pouvoir chauffer correctement leur logement. Les tensions énergétiques depuis 2021 ont encore accentué ce phénomène : les ménages les plus modestes ont consacré une part croissante de leur budget à leurs factures, réduisant leurs marges de manœuvre.

Les conditions de logement jouent également un rôle central : mauvaise isolation, appareils de chauffage vétustes, infiltrations d’eau, ventilation insuffisante, autant de facteurs qui rendent impossible le maintien d’un confort minimal à un coût acceptable.

Qui sont les ménages les plus touchés ?

La recherche en économie identifie de manière cohérente trois déterminants de la précarité énergétique : bas revenus, mauvaise performance énergétique du logement et prix élevés de l’énergie. Mais au-delà de ce triptyque, les recherches récentes en la matière apportent des précisions essentielles.

En France sont particulièrement exposés :

les personnes âgées, davantage présentes dans des logements anciens, peu isolés, et disposant de faibles revenus ;

les ménages isolés, notamment les femmes seules ou les familles monoparentales, dont les dépenses fixes pèsent plus lourd dans le budget ;

les locataires du parc privé, souvent logés dans des habitats moins performants que le parc social qui est susceptible de bénéficier d’une meilleure qualité énergétique ;

les ménages vivant dans des logements anciens qui n’ont pas fait l’objet de rénovation et qui utilisent plus fréquemment du gaz ou du fioul et qui font donc face à un coût de l’énergie plus important.

Par ailleurs, les ménages « énergétiquement vulnérables », qui ne sont pas définis comme étant en précarité énergétique mais peuvent basculer en cas de choc (hausse de prix, panne d’équipement, baisse de revenu), sont souvent ignorés des politiques publiques, car mal identifiés. Ces ménages représentent un enjeu majeur pour les politiques publiques, car ils n’entrent pas dans les seuils traditionnels utilisés pour mesurer le phénomène.

Les effets de la précarité énergétique dépassent largement l’inconfort thermique. Ils touchent la santé, la vie sociale et les perspectives économiques.

Les impacts sur la santé physique

Un logement trop froid augmente les risques de maladies respiratoires et cardiovasculaires, aggrave les symptômes des personnes souffrant de maladies chroniques, comme l’arthrose ou la polyarthrite rhumatoïde, et favorise l’apparition de moisissures responsables d’allergies ou d’asthme. Être en précarité énergétique multiplierait par sept le risque de mauvaise santé pour les personnes déjà fragiles.

Les coûts associés pour la collectivité sont considérables : près d’un milliard d’euros de dépenses médicales directes en France, et plus de 20 milliards si l’on inclut les coûts indirects liés à la perte de productivité ou aux arrêts maladie.

Une dégradation marquée de la santé mentale

Un résultat central a été établi pendant la crise sanitaire du Covid-19 : la précarité énergétique a un effet causal fort et significatif sur la santé mentale, dégradant les scores d’anxiété, de dépression et de santé sociale. Être en situation de précarité énergétique aurait réduit en moyenne le score de santé mentale de 6,3 points sur 100 et augmenté le score de dépression de 5,35 points et celui d’anxiété de 6,48 points pendant cette période durant laquelle la majeure partie de la population française et européenne a été confinée à domicile à intervalles réguliers.

La situation était encore plus grave pour les personnes déjà fragilisées : pour le tiers le plus vulnérable de la population, l’effet négatif sur la santé mentale atteignait 20 points. L’utilisation des scores permet de quantifier les effets de la précarité énergétique : un score de santé de 100 indique la meilleure santé qui soit, tandis qu’un score de dépression de 100 indique le niveau le plus élevé de dépression.

Une spirale d’isolement et de honte

Plusieurs travaux sociologiques montrent également que les personnes vivant dans des logements froids ou dégradés évitent d’inviter des proches, se replient sur elles-mêmes, et peuvent éprouver un sentiment de honte ou d’échec. Les difficultés à payer les factures conduisent parfois à des coupures d’énergie ou au risque d’endettement, renforçant encore la vulnérabilité sociale.

La précarité énergétique devient ainsi un facteur d’exclusion, au même titre que la pauvreté monétaire, mais en partie invisible car liée à l’espace privé du logement.

Noel Longhurst et Tom Hargreaves, deux chercheurs en sciences de l’environnement, rapportent ainsi dans une de leur publication de 2019 les propos de Barbara, une trentenaire britannique qui souffre de précarité énergétique :

« Je ne reçois personne. Je ne reçois pas d’amis… Personne. Je ne pense pas avoir reçu d’amis depuis environ trois ans… Je n’aime pas la condensation, et c’est très important pour moi. C’est embarrassant. Je suis gênée quand je sors le matin et que je vois qu’on ne peut pas voir à travers les fenêtres. »

Des répercussions sur les trajectoires scolaires

La précarité énergétique affecte également la scolarité des enfants. Vivre dans un logement froid ou mal chauffé complique le travail scolaire à domicile, perturbe le sommeil et accroît la fatigue, avec des effets potentiels sur l’attention et l’apprentissage.

En France, le défenseur des droits souligne que ces conditions de vie dégradées portent atteinte au droit des enfants à un environnement propice aux études et peuvent peser sur leurs résultats scolaires. Ces constats rappellent que la précarité énergétique est aussi un enjeu éducatif et d’égalité des chances.

Un enjeu européen majeur, des réponses encore insuffisantes

Si la France a développé plusieurs outils (chèques énergie, aides à la rénovation, développement du parc social), la littérature montre que les politiques purement financières ont des effets limités, alors que les actions structurelles – rénovation thermique, construction de logements sociaux performants – ont un impact durable sur la réduction de la précarité énergétique.

À l’échelle européenne, la Commission a inscrit la lutte contre la précarité énergétique au cœur de la directive sur l’efficacité énergétique révisée adoptée en 2024. Mais les disparités restent fortes, et la crise énergétique a rappelé la nécessité d’une stratégie plus ambitieuse, combinant protection des ménages, transition énergétique et amélioration massive du parc résidentiel.

Bérangère Legendre a reçu des financements de la Chaire de l'Economie Environnementale (Fondation Université Savoie Mont Blanc).

Dorothée Charlier est membre de la SOLAR ACADEMY.

05.01.2026 à 17:51

La hausse du prix du carbone conduit-elle à supprimer des emplois ?

Texte intégral (1376 mots)

Une étude met en lumière le lien entre hausse du prix du carbone et suppressions d’emplois. Depuis 2017, une augmentation significative du prix des émissions est en cours, désormais 17 fois plus élevé en 2025 qu’en 2017. Si toutes les entreprises affichent leur mécontentement, elles n’adoptent pas les mêmes stratégies selon qu’elles sont cotées en bourse ou non. Avec pour principaux perdants, les cols bleus.

En 2017, le Conseil européen a introduit des réformes majeures dans le système européen d’échange de quotas d’émission, provoquant une forte hausse du prix du carbone. Le prix d’une tonne d’émissions équivalentes en CO2 a doublé, passant de 5,15 euros par tonne d’émissions le 1er janvier 2017 à 11,06 euros le 1er janvier 2018, puis à 22,23 euros le 1er janvier 2019.

L’objectif est clair : rendre la pollution plus coûteuse, afin d’inciter les entreprises à réduire leurs émissions. Mais cette hausse des coûts a eu un effet inattendu, certaines entreprises ont réagi en supprimant des emplois.

Dans notre étude, nous mettons en évidence un lien clair entre la hausse des prix du carbone et les suppressions d’emplois et les ventes d’actifs de production (machines, équipements) par les entreprises.

Alors, la transition climatique se fait-elle au prix de l’emploi ?

Voici quelques entreprises bien connues qui relèvent de ce système : Carrefour, Sanofi, TotalEnergies, Engie, etc.

Hausse du prix du carbone

L’un des outils politiques largement utilisés pour atteindre cet objectif est le système de plafonnement et d’échange, ou cap-and-trade system. L’exemple le plus marquant est le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE-UE), souvent considéré comme une référence.

Malgré sa réputation mondiale, le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne a eu du mal pendant des années à fixer des prix significatifs pour le carbone. Au cours de sa phase initiale de 2005 à 2007, beaucoup de permis de pollution ont été distribués, ce qui a entraîné une faible demande et fait baisser les prix.

La période suivante de 2008 à 2012 a coïncidé avec la crise financière mondiale, qui a fortement réduit l’activité industrielle et, par conséquent, les besoins en quotas d’émission. Même si le plafond d’émissions a été réduit de 6,5 %, les prix sont restés obstinément bas. Pendant plus d’une décennie, le système n’a pas réussi à créer la pression financière nécessaire pour entraîner des réductions importantes des émissions.

En 2017, l’Union européenne a corrigé cette situation en réduisant l’offre de quotas (the cap) par 2,2 % annuelle. L’enjeu : doubler la canalisation des quotas vers une nouvelle réserve de stabilité du marché, ou Market Stability Reserve, jusqu’à 2023 et ajouter un mécanisme d’annulation pour supprimer définitivement les quotas inutilisés lors de la phase suivante. L’impact a été immédiat puisque le prix d’émission est passé d’un peu plus de 5 euros début 2017 à 11 euros un an plus tard, puis à environ 32 euros en 2020.

Les industriels du carburant vent debout

Cette intervention a suscité une opposition importante de la part des entreprises, des syndicats et des groupes d’intérêt industriels. Ils craignent que l’augmentation des coûts du carbone ne pousse la production et les emplois hors d’Europe. Par exemple FuelsEurope, qui représente l’industrie européenne des carburants, et les producteurs d’acier ont exprimé leurs préoccupations, avertissant que les coûts supplémentaires les rendraient moins compétitifs à l’échelle mondiale

Pourtant, il existe peu de preuves tangibles pour étayer ces affirmations. Les entreprises soumises au SEQE-UE sont 3,4 % plus susceptibles de réduire leurs effectifs que leurs homologues non soumises au SEQE-UE.

À lire aussi : Histoire des crédits carbone : vie et mort d'une fausse bonne idée ?

Distinction entre entreprises cotées et non cotées

Cette tendance est loin d’être uniforme. Les entreprises cotées en bourse ne réduisent pas leurs effectifs, tandis que les entreprises non cotées les diminuent de manière plus marquée, avec des baisses pouvant atteindre 3,5 % dans les entreprises les plus polluantes. Les petites entreprises cotées (en dessous de la moyenne de l’échantillon en termes d’actifs totaux) qui disposent d’une marge de manœuvre financière limitée réduisent également leurs effectifs, mais dans une moindre mesure que leurs homologues non cotées.

Qu’ajustent ces entreprises en réponse à la hausse des coûts liés au carbone ? Cherchent-elles à maintenir leur production à un niveau stable, mais avec moins de travailleurs et d’actifs ? Ou bien produisent-elles moins globalement, et ont donc besoin de moins de ressources ?

Nos conclusions révèlent une distinction nette. Les entreprises privées ont tendance à réduire leurs activités, en supprimant à la fois des emplois et des actifs, ce qui suggère une réduction délibérée de leur champ d’action global. En revanche, les petites entreprises cotées en bourse, qui disposent de peu de liquidités, réduisent principalement leurs effectifs, sans diminuer leur base d’actifs.

En d’autres termes, les entreprises privées non cotées réduisent leurs effectifs en faisant moins, tandis que les entreprises cotées en bourse réduisent leurs effectifs en essayant de faire la même chose avec moins de personnel.

Les cols bleus sont les plus touchés

Afin de mieux cerner les employés les plus touchés par ces changements, nous avons également examiné les conséquences de la flambée des prix du carbone dans le cadre du SEQE-UE en Belgique.

À partir de données administratives détaillées, nous avons constaté que l’impact est loin d’être réparti de manière uniforme. Les cols bleus, les hommes ayant un faible niveau d’éducation (généralement avec diplôme secondaire ou sans) sont les plus touchés. L’effet est particulièrement prononcé chez les personnes sous contrat à temps partiel.

Ces résultats ont des implications importantes pour les décideurs politiques qui pilotent la transition écologique en Europe. Bon nombre des nouveaux emplois verts créés exigent des employés hautement qualifiés. Ce décalage pourrait créer des déséquilibres sur le marché du travail, soulignant le besoin urgent de programmes de formation et de reconversion.

Jana Boeckx ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

05.01.2026 à 17:49

L’éducation est-elle une faiblesse quand la loi du plus fort s’impose ?

Texte intégral (1927 mots)

Face aux crises climatiques, économiques et sociales qui s’enchaînent et obscurcissent notre horizon, il convient d’éviter les réponses toutes faites et de réapprendre à problématiser le monde pour identifier les véritables défis.

C’est dans cet esprit que, dans Par-delà le brouillard… il n’y a pas de crise, le philosophe Laurent Bibard dialogue avec Thibault Lieurade, journaliste spécialisé en économie et en management, afin d’éclairer treize grands enjeux contemporains, du travail à l’intelligence artificielle, en passant par l’éthique et la sexualité. Dans le chapitre consacré à l’éducation, ils s’arrêtent sur l’importance de l’expérience concrète, le goût de l’effort et la pression de la compétition. Extraits.

Lorsque l’on voit la remise en cause de la science, l’essor des dogmatismes religieux, la loi du plus fort que cherche à imposer Vladimir Poutine au mépris du droit international, ou encore le fait que Donald Trump nomme au ministère de l’éducation l’ancienne patronne de la fédération de catch, on peut se poser la question : faut-il désormais privilégier la musculation aux études ? Avons-nous changé d’époque ?

En raison de notre mémoire biologique très pauvre, l’éducation restera toujours indispensable aux humains que nous sommes. Les enfants humains dépendent de leurs parents pendant des décennies, ce qui n’est absolument pas le cas des animaux. Cela signifie que la relation de dépendance verticale, classique, descendante est absolument constitutive de notre humanité. Pourtant, notre destin est bien de devenir des adultes, des personnes libres, responsables, capables de prendre des décisions, d’affronter l’incertitude avec les autres, et ce, d’égal à égal.

Cette relation parents-enfants qui nous conditionne cependant irréductiblement à l’origine pourrait s’appliquer de manière symbolique au domaine de la gestion, ou au monde politique. En effet, nous sommes faits d’une tension toujours présente au long de nos vies entre ces deux pôles contradictoires, ce qui explique les difficultés et les dérives possibles. N’oublions pas que l’origine du mot enfant, en latin, est infans, autrement dit celui qui n’a pas la parole, celui qui ne sait pas parler. À l’inverse, l’adulte, c’est quelqu’un qui sait prendre la parole, qui peut prendre la parole, qui ose prendre la parole. Lorsque la parole est libre, elle ouvre et signe un monde libre, où l’on parle, en dehors du seul règne de la force. Cela est inséparable de la notion de responsabilité, laquelle s’apprend et implique donc un besoin essentiel d’éducation. La responsabilité, c’est la capacité de répondre, et il n’y a pas de réponse sans question.

L’instruction fondamentale, c’est donc le langage. La deuxième chose que le parent se doit de laisser faire aux enfants pour qu’ils grandissent, ce sont des expériences. Bien sûr, il interdit les expériences qui seraient radicalement dangereuses, mais il permet le plus d’expériences possible au travers desquelles, même s’il échoue, l’enfant s’essaye, s’éprouve et, par là, grandit. Le parent tyrannique, volontairement ou maladroitement, en voulant surprotéger l’enfant, va l’empêcher de grandir, faute de le laisser faire ses expériences. Ainsi, le parent symbolique, tyrannique, le despote ou le tyran qui gouverne un pays par la force va empêcher la population de grandir, c’est-à-dire de prendre la parole au sens fort du terme, d’avoir « droit de cité ».

L’extrême inverse, c’est une politique de l’enfant qui se croit d’emblée adulte sans avoir besoin d’éducation. Les réseaux sociaux et Internet favorisent cela. Comme une information gigantesque est disponible, comme tout le contenu du monde est accessible par téléphone, par tablette, par ordinateur, émerge ce sentiment qu’il n’y a plus besoin d’éducation, de parents réels ou symboliques pour grandir. C’est dramatique, car ce qui manque dans ce cas-là, ce n’est pas le contenu informationnel, mais l’apprentissage du sens critique, le développement des capacités de réflexion, de prise de distance, de recul, d’interrogation.

Néanmoins, dans un monde où l’intelligence artificielle (IA) écrit, traduit, calcule ou encore dessine de manière parfois plus pertinente et, dans tous les cas, plus rapidement que l’humain, à quoi servent encore les écoles primaire et secondaire, les enseignements de langues (tout du moins à l’écrit) ou de maths ?

Effectivement, ces outils sont très pratiques. Mais ce qui est très pratique peut avoir pour conséquence de nous faire perdre toutes sortes de compétences parce que leur utilisation nous rend paresseux. Pour prendre un exemple : entre autres, j’enseigne beaucoup en formation continue, auprès de personnes très alertes qui ont des postes à hautes responsabilités dans des programmes appelés Executive MBA. Cela signifie que les participants ont des fonctions de cadres, déjà de très haut niveau, et qu’ils vont devenir directeurs à des niveaux encore plus importants. Je leur demande dans certains cours un rendu écrit sur la base du cours. Ils ont maintenant tendance à le faire de plus en plus rédiger par un logiciel et, en conséquence, ils ne s’investissent pas dans le texte et dans la réflexion, ou très peu. Ils perdent donc l’occasion d’approfondir qualitativement l’intensité réflexive dont ils sont pourtant capables. Quand on perd cela, c’est son âme que l’on perd.

Mais dans un monde où il faut aller vite, où il faut être productif, compétitif, n’est-on pas dès lors contraint de sacrifier son âme pour survivre, ne serait-ce qu’économiquement ?

C’est là un problème vieux comme le monde. L’auteur qui l’a le plus explicitement posé, c’est Machiavel. Il dit à peu près ceci : « On veut la paix, peut-être, mais si les autres innovent, en particulier dans le domaine des armes, on ne peut pas ne pas tout faire pour dépasser ceux qui veulent nous agresser en innovant. » On se trouve dans l’obligation, du fait de la concurrence, de jouer le jeu. Nous devrions malgré tout sans cesse nous poser la question de savoir à quoi ça sert, vers où cela nous mène. Nous sommes ainsi dans un gâchis gigantesque à cause du problème de la compétition. La compétition, c’est toujours du court-termisme auquel on est bien obligé de souscrire parce qu’on a besoin de préserver nos existences. Mais si nous ne faisons que cela, le monde court à sa perte. Et nous le savons bien.

À lire aussi : La société du concours : entre admis et recalés, quelques points d’écart, mais des conséquences pour toute une vie

Nous sommes actuellement dans un contexte où la nouvelle présidence américaine rejette complètement la question du climat en aggravant de manière dramatique la compétition au travers des énergies fossiles et de tout ce qu’il faut tenter de quitter. À long terme, de telles positions nous conduisent effectivement à notre perte. La même réflexion s’impose sur l’IA : le volume de matières premières qu’utilisent les machines pour fonctionner, ou encore les « petites mains » des plates-formes, posent des questions environnementales et sociales considérables que la fascination pour l’IA masque.

Quand nous considérons ces questions, cela nous oblige, de nouveau, à prendre du recul. Mon point n’est pas de dire qu’il ne faut pas le faire, mais qu’il faut se demander constamment à quoi sert ce que l’on fait et jusqu’où le faire. Donc, arbitrer pour le meilleur.

L’essor de l’IA permet aussi, pour un certain nombre de tâches, de réduire considérablement l’effort. En quoi faut-il veiller à ce point, à savoir ne pas perdre un certain goût de l’effort ? Comment transmettre désormais aux plus jeunes ce goût de l’effort ? Faut-il davantage insister sur le plaisir de faire ?

C’est capital. J’en reviens au court-termisme : on est dans un monde qui donne l’illusion de pouvoir avoir tout, tout le temps et tout de suite, et que c’est bien ainsi. Les plus jeunes peuvent ainsi croire que l’on peut être adulte sans avoir besoin d’éducation, être d’emblée quelqu’un de capable. Bien évidemment, c’est faux. Être capable, cela s’apprend. C’est pénible, c’est dangereux. Comme on l’a déjà vu, le mot péril est indissociable de la notion d’expérience. On ne construit pas sa personnalité sans danger et sans aller à des choses qui ne sont pas évidentes ni spontanément agréables.

Dans la clinique taoïste, manger et penser, donc savourer et savoir, c’est la même chose. D’ailleurs, l’étymologie de savoir le dit : la saveur et le savoir, c’est la même chose. On en a déjà parlé : quand on donne à un enfant à manger quelque chose, l’enfant peut avoir une répugnance a priori. La tâche du parent est, tant que l’enfant n’a pas goûté, de lui dire qu’il ne peut pas savoir s’il aime ou s’il n’aime pas – donc de l’obliger à goûter, pour se faire vraiment une idée, comme on dit. C’est l’équivalent de l’effort. On peut caricaturer un peu – mais pas tant que cela : quand on n’a pas envie de faire d’effort pour l’alimentation, on souscrit à McDo et l’enfant est obèse à vingt ans… L’éducation du goût donne le goût de l’éducation.

Laurent Bibard ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

05.01.2026 à 17:48

Comment les États autoritaires orientent les débats pour saper nos démocraties

Texte intégral (1429 mots)

Au-delà des « fake news » les États autoritaires utilisent une stratégie subtile pour discréditer les démocraties en manipulant l’information et les débats. Les réseaux sociaux et les médias en ligne sont utilisés pour exagérer les difficultés de nos régimes, pour nourrir la colère et pour imposer un récit alternatif.

Lorsque nous parlons de désinformation – la diffusion intentionnelle d’informations trompeuses – nous imaginons généralement des mensonges flagrants et des fake news propagés par des gouvernements étrangers. Parfois, l’objectif est d’influencer les électeurs lors d’élections, parfois de semer la confusion en période de crise.

Mais il s’agit là d’une vision grossière de la réalité. En fait, des pays autoritaires, tels que la Russie et, de plus en plus, la Chine, sont engagés dans des projets plus ambitieux visant à déformer la réalité politique. Ces pays cherchent à saper l’image des démocraties occidentales, tout en se présentant – eux-mêmes et leurs partenaires autoritaires – comme des modèles à suivre.

La construction de cette réalité politique inclut l’usage de mensonges flagrants, mais le récit repose le plus souvent sur une manipulation de l’information bien plus insidieuse. Les faits positifs sont mis en avant de manière disproportionnée, tandis que ceux qui dérangent sont ignorés ou sortis de leur contexte, afin qu’ils paraissent davantage conformes aux objectifs du narrateur.

Le Kremlin utilise depuis longtemps des médias financés par l’État, des médias relais ou des bots pour diffuser un flux constant de récits – articles de presse, tweets, vidéos ou publications sur les réseaux sociaux – conçus pour attiser les clivages politiques dans les sociétés démocratiques. Des rapports montrent que ces récits peuvent atteindre des publics bien au-delà de leurs plates-formes russes d’origine. Ils sont répétés, sans le savoir (ou parfois en toute connaissance de cause), par des médias locaux ou nationaux, des commentateurs ou des internautes.

Un motif récurrent consiste à présenter les sociétés démocratiques sous le jour le plus obscur possible. Il s’agit d’exagérer la criminalité, la corruption et le désordre social, de mettre en avant des protestations publiques, la stagnation économique ou l’instabilité gouvernementale. Le message sous-jacent est que la démocratie ne fonctionne pas et mène au chaos.

Certains récits visent à discréditer les valeurs progressistes des sociétés occidentales. Elles tournent en dérision les évolutions sociales progressistes comme les droits des personnes LGBTQIA+ ou le multiculturalisme, en les présentant comme absurdes ou ridicules.

D’autres s’appuient sur des problématiques bien réelles, mais les cadrent de manière à amplifier les sentiments de discrimination et de victimisation. Dans les États baltes, par exemple, les médias russes mettent fréquemment en avant les persécutions supposées des russophones, en suggérant qu’ils sont traités comme des citoyens de seconde zone, tout en ignorant d’autres points de vue.

Si l’on observe la « manosphère » en ligne – en pleine expansion – ce mécanisme est bien à l’œuvre, avec des messages qui renforcent un sentiment collectif de victimisation des hommes, et qui visent à alimenter les tensions et la défiance.

Une alternative autoritaire

Ces types de récits, qui présentent les sociétés occidentales comme dysfonctionnelles, sont utilisés depuis longtemps par le Kremlin pour nuire à l’image de la démocratie. Cependant, on observe de plus en plus la collaboration de la Russie et de la Chine dans l’espace médiatique mondial en ligne afin de présenter conjointement le monde autoritaire comme une alternative stable fondée sur des principes solides.

Ainsi, la Russie comme la Chine critiquent « l’ordre international » fondé sur des règles libérales et des normes politiques qui a émergé après la Seconde Guerre mondiale. Elles considèrent cet ordre comme occidentalocentré et souhaitent remodeler l’ordre mondial à leur avantage.

La coopération militaire et économique fait partie de leurs efforts pour remettre en cause cet ordre, mais les médias et les espaces numériques jouent également un rôle important. Les deux États, par exemple, diffusent fréquemment des récits qui présentent les pays occidentaux comme des puissances néocoloniales.

Un autre thème récurrent est celui de démocraties dépeintes comme des acteurs hypocrites, prêchant l’égalité et l’équité sans les mettre en pratique. Les récits évoquant le manque d’unité au sein des alliances occidentales telles que l’OTAN ou l’Union européenne (UE) sont également constants dans les narrations russes et chinoises. À l’inverse, la Russie et la Chine sont présentées comme des pays rationnels et raisonnables, cherchant à protéger d’autres nations, plus vulnérables, de l’exploitation occidentale.

Pourquoi ces récits sont-ils efficaces ?

Ces récits semblent trouver un écho particulier auprès des publics des pays en développement. Cela s’explique souvent par le fait qu’ils contiennent un noyau de vérité. Les narrateurs de ces récits peuvent s’appuyer sur des problèmes réels, tels que les inégalités, les erreurs de politique étrangère ou les doubles standards. Incontestablement, de nombreux pays occidentaux sont confrontés à des tensions liées au coût de la vie et la politique étrangère n’est pas toujours cohérente. Les souvenirs du passé colonial rendent les accusations de néocolonialisme crédibles.

C’est souvent la manière dont une histoire est racontée qui induit en erreur. Des détails sont omis ou sortis de leur contexte. Des informations spéculatives sont présentées comme des faits. Il s’agit de créer une version déformée de la vérité.

Les récits sont souvent façonnés pour déclencher colère, choc, peur ou ressentiment. Par exemple, dans le contexte de la guerre en Ukraine, la désinformation peut suggérer que nos gouvernements nous trahissent en s’impliquant dans des guerres étrangères, ou que les citoyens ordinaires paient le prix des ambitions d’une élite corrompue.

Ces récits sont nourris de sensationnalisme, faisant l’impasse sur la nuance au profit de l’impact émotionnel. Cela assure leur amplification sur les réseaux sociaux.

La vérité peut être complexe et, parfois, ennuyeuse. En exploitant notre attirance pour le sensationnel, la Russie et la Chine peuvent progressivement distiller une image où la démocratie est dépeinte comme inefficace et chaotique, et où elles-mêmes incarnent une perspective d’avenir plus juste et plus fonctionnelle.

Finalement, la désinformation contemporaine relève moins du mensonge pur et simple que d’une construction subtile de vision du monde. Avec le temps, cette transformation silencieuse peut aller bien au-delà de l’impact d’une simple fake news, et nous amener à douter de la démocratie elle-même.

Aiden Hoyle ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

05.01.2026 à 17:47

Ménopause et prise de poids : des mesures précoces pour accompagner les changements hormonaux

Texte intégral (2341 mots)

La plupart des femmes s’attendent à ce que la lutte contre le poids commence après la ménopause. Mais certaines recherches suggèrent que le véritable basculement métabolique survient des années plus tôt. Savoir reconnaître quand il se produit permet d’intervenir pour accompagner ces changements au mieux.

Vous êtes entrée dans la quarantaine en continuant à suivre la même routine que les années précédentes : manger sainement et faire de l’exercice régulièrement. Pourtant, ces derniers temps, à chaque fois que vous montez sur la balance, celle-ci semble insidieusement afficher un chiffre de plus en plus élevé. Vous avez peut-être également remarqué que vos vêtements tombent différemment ou que votre tour de taille semble s’être élargi, comme qui dirait « du jour au lendemain »…

Vous revient alors en mémoire la frustration qu’exprimait votre mère à propos des éternels régimes, de la nécessité de faire plus de cardio, ou au sujet de la « prise de poids liée à la ménopause ». Pourtant, vous êtes toujours réglée, et la ménopause ne devrait pas s’annoncer avant au moins cinq ans. Mais alors, qu’êtes-vous en train de vivre ?

En tant que médecin généraliste spécialisée dans la prise en charge des questions de poids et qu’endocrinologue, spécialisée en médecine de l’obésité, nous sommes régulièrement confrontées à des histoires de ce type : des femmes qui « font tout comme il faut » ont soudain l’impression que leur corps se retourne contre elles.

Si le mode de vie est bien évidemment important, il faut comprendre que, dans ce contexte, la cause profonde de la situation n’est pas due à un manque de volonté. L’origine de ces changements est à chercher du côté de la physiologie.

Au cours de la transition vers la ménopause, qui dure plusieurs années, le traitement des glucides devient moins efficace, tandis que le métabolisme de repos ralentit. Cette conjonction de facteurs peut favoriser la prise de poids – en particulier au niveau du ventre – même si les habitudes ont peu changé.

Toutefois, la prise de poids au cours de la transition ménopausique n’est pas nécessairement inévitable.

Un basculement silencieux avant la ménopause

Le diagnostic de la ménopause est posé lorsqu’une absence de règles est constatée depuis douze mois, chez une femme âgée de 45 à 55 ans. Cependant, certains des processus physiologiques qui aboutiront à la ménopause débutent bien avant celle-ci. La transition hormonale, due à des modifications de la signalisation entre le cerveau et les ovaires, commence des années plus tôt, lors d’une phase appelée périménopause. C’est à ce moment que les taux d’œstrogènes et de progestérone commencent à fluctuer de manière imprévisible.

Ces variations hormonales se répercutent sur presque tous les systèmes métaboliques. En effet, les œstrogènes contribuent à réguler la répartition des graisses, la réparation musculaire et la sensibilité à l’insuline. Lorsque leurs niveaux oscillent fortement, l’organisme commence à stocker la graisse différemment : celle-ci est déplacée des hanches et des cuisses vers l’abdomen. La synthèse des protéines musculaires ralentit également.

Le résultat est une perte musculaire progressive et une augmentation de la résistance à l’insuline, même lorsque le mode de vie n’a pas changé. Parallèlement, ces changements hormonaux peuvent perturber le sommeil, influer sur les niveaux de cortisol et modifier l’appétit.

Or, au moment même où ces changements physiologiques s’intensifient, les contraintes sociales – prise en charge de proches, responsabilités professionnelles et familiales – s’accroissent souvent, ce qui laisse moins de temps pour s’occuper de soi, se reposer ou pratiquer une activité physique.

À cette période de l’existence, ce qui frappe le plus les femmes n’est pas tant le chiffre affiché par la balance que l’évolution de leur corps. En effet, même si le poids reste stable, de nombreuses femmes perdent du muscle et gagnent de la graisse abdominale. Cette graisse profonde, qui entoure des organes vitaux, est associée à l’inflammation ainsi qu’à un risque accru de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires, de maladies du foie et de troubles du sommeil.

Pourquoi la périménopause est une fenêtre d’opportunité

Depuis 1994, une étude intitulée Study of Women’s Health Across the Nation suit des femmes issues de milieux variés vivant dans plusieurs régions des États-Unis, afin d’étudier les changements physiologiques qui surviennent à l’âge mûr. L’une des principales observations de ces travaux est que c’est au cours de la périménopause, soit bien avant l’arrêt des règles, que la masse grasse commence à augmenter tandis que la masse maigre entame sa diminution.

Or, une fois que cette redistribution accélérée se stabilise, au cours de la ménopause, son inversion s’avère beaucoup plus difficile, même si elle n’est pas impossible.

Pour cette raison, la périménopause devrait être considérée comme une « fenêtre d’opportunité métabolique ». À cette époque de la vie, le corps demeure adaptable ; il répond à la musculation, à une alimentation de qualité, et à la mise en place de meilleures routines de sommeil. En adoptant des stratégies appropriées à cette période, les femmes peuvent atténuer les effets des changements hormonaux, et se préparer à une transition plus saine au cours de la ménopause et au-delà.

Malheureusement, la plupart des approches proposées pour faire face à la transition ménopausique sont réactives : les symptômes – tels que les bouffées de chaleur ou les troubles du sommeil – ne sont pris en charge qu’après leur apparition. Rares sont les femmes à qui l’on a expliqué que la réduction du risque métabolique associé à la ménopause commence en réalité des années avant cette dernière, durant la périménopause, cette phase discrète mais décisive de leur vie.

Ce que la plupart des femmes ignorent

Pour les femmes dans la quarantaine, le conseil habituel « Mangez moins, bougez plus » passe à côté de l’essentiel, car il simplifie à l’excès la biologie, ignorant le contexte hormonal.

Ainsi, en matière d’activité physique, le cardio seul ne suffit pas à gérer correctement son poids et à atteindre un optimum en matière de santé métabolique. Trop souvent négligée, la musculation (associée à un apport protéique adéquat) devient à cet âge indispensable pour préserver sa masse maigre et maintenir la sensibilité à l’insuline.

Le sommeil et la régulation du stress sont tout aussi essentiels. Les fluctuations d’œstrogènes peuvent en effet perturber les rythmes du cortisol, ce qui se traduit par de la fatigue, des réveils nocturnes et des « fringales ». Privilégier des pratiques améliorant l’hygiène du sommeil – limiter les écrans avant le coucher, s’exposer à la lumière du matin, éviter de manger tard le soir et faire de l’exercice plus tôt dans la journée – aide à réguler ces rythmes hormonaux.

Comprendre pourquoi ces habitudes sont importantes permet de fournir un contexte essentiel pour élaborer des stratégies d’ajustement durables, compatibles avec le mode de vie de chacune.

Comment agir tôt ?

La trentaine et la quarantaine ne doivent pas être vues comme un compte à rebours vers le déclin. Elles doivent plutôt être perçues comme des périodes propices à la construction de sa résilience métabolique. En conjuguant prise de conscience, stratégies basées sur des preuves scientifiques et soins « proactifs », les femmes peuvent traverser la périménopause et la ménopause avec confiance et force. Voici quelques pistes pour commencer :

Soulevez des poids. Fixez-vous comme objectif deux à trois séances de renforcement ou de musculation par semaine, afin de préserver votre masse musculaire et de stimuler votre métabolisme. Travaillez selon le principe de surcharge progressive, c’est-à-dire en augmentant graduellement la contrainte imposée à vos muscles.

Priorisez les protéines. Veillez à intégrer à chaque repas un apport protéique suffisant, pour supporter vos muscles, augmenter votre satiété et stabiliser votre glycémie. Des résultats de plus en plus nombreux semblent indiquer que le besoin protéique est plus élevé que celui figurant dans les recommandations actuelles d’apports journaliers. Visez plutôt 0,55 à 0,73 gramme de protéines par livre de poids corporel (soit 1,2 à 1,6 gramme de protéines par kilogramme) par jour, afin de réduire le risque de perte musculaire liée à l’âge.

Dormez « plus intelligemment ». L’hygiène du sommeil et la gestion du stress aident à réguler le cortisol et les hormones de l’appétit. Essayez de vous ménager chaque nuit sept à huit heures d’un sommeil de qualité.

Posez des questions à vos médecins. Lors des bilans annuels, ne vous contentez pas d’aborder uniquement la question du poids : discutez aussi avec votre médecin de votre composition corporelle et de votre santé métabolique. N’hésitez pas à anticiper, et à aborder également les bénéfices et les risques des traitements hormonaux de la ménopause.

Durant la quarantaine, votre métabolisme n’est pas « cassé » ; il s’adapte à une nouvelle étape de votre vie. Une fois que ceci est bien compris, il devient possible de travailler avec son corps, plutôt que contre lui.

Les auteurs ne travaillent pas, ne conseillent pas, ne possèdent pas de parts, ne reçoivent pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'ont déclaré aucune autre affiliation que leur organisme de recherche.

05.01.2026 à 15:44

Une nouvelle étude met en lumière le rôle du climat dans la disparition de l’homme de Florès

Texte intégral (1982 mots)

L’analyse de stalagmites et de fossiles d’éléphants pygmées révèle comment le climat et la présence d’eau douce ont façonné la vie et la survie de l’homme de Florès.

Il y a environ 50 000 ans, l’humanité a perdu l’un de ses derniers cousins hominines survivants, Homo floresiensis (ou homme de Florès, également connu sous le nom de « Hobbit » en raison de sa petite taille). La cause de sa disparition, après plus d’un million d’années passées sur l’île volcanique isolée de Florès, en Indonésie, demeure une énigme de longue date.

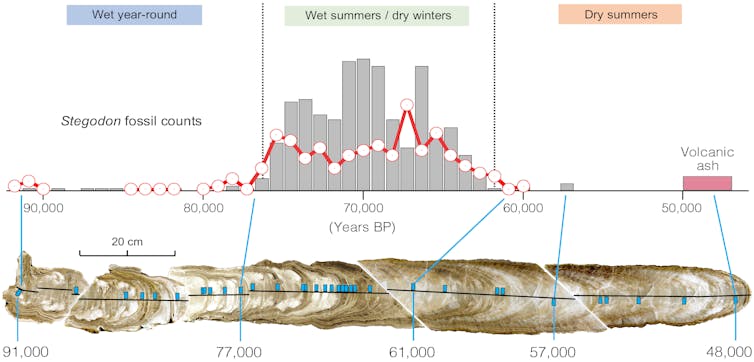

De nouvelles preuves suggèrent toutefois qu’une période de sécheresse extrême, commencée il y a environ 61 000 ans, pourrait avoir contribué à la disparition des hommes de Florès. Notre nouvelle étude, publiée le 8 décembre dans Communications Earth & Environment, révèle une histoire d’essor et d’effondrement écologique. Nous avons établi le relevé climatique le plus détaillé à ce jour du site où vivaient autrefois ces anciens hominines.

Une île aux grottes profondes

La découverte d’Homo floresiensis en 2003 a bouleversé notre conception de ce qui fait de nous des êtres humains. Ces hominines de petite taille et au cerveau réduit, qui ne mesuraient que 1,1 m, fabriquaient des outils en pierre. Contre toute attente, ils ont atteint l’île de Florès, apparemment sans disposer de technologie maritime.

Les ossements et outils en pierre d’H. floresiensis ont été retrouvés dans la grotte de Liang Bua, dissimulée dans une petite vallée des hauteurs de l’île. Ces vestiges datent d’une période comprise entre 190 000 et 50 000 ans.

Aujourd’hui, Florès connaît un climat de mousson, avec de fortes pluies pendant les étés humides (principalement de novembre à mars) et des précipitations plus légères durant les hivers plus secs (de mai à septembre). Cependant, durant la dernière période glaciaire, la quantité de pluie et le moment où elle tombait variaient considérablement.

Pour comprendre à quoi ressemblaient ces pluies, notre équipe s’est tournée vers une grotte située à 700 mètres en amont de Liang Bua, appelée Liang Luar. Par pur hasard, au fond de cette grotte se trouvait une stalagmite qui s’est formée précisément pendant la période correspondant à la disparition d’H. floresiensis. En grandissant couche après couche grâce à l’eau qui goutte du plafond, sa composition chimique variable enregistre l’histoire d’un climat en mutation.

Les paléoclimatologues disposent de deux principaux outils géochimiques pour reconstituer à partir des stalagmites les précipitations passées. En observant une mesure spécifique de l’oxygène, appelée δ18O, ils peuvent identifier les variations d’intensité de la mousson. Parallèlement, le rapport entre le magnésium et le calcium permet d’estimer la quantité totale de précipitations.

Nous avons combiné ces deux types de mesures sur les mêmes échantillons, les avons précisément datés, puis avons reconstitué les niveaux de précipitations estivales, hivernales et annuelles. L’ensemble offre un aperçu inédit de la variabilité saisonnière du climat.

Nous avons identifié trois grandes phases climatiques. Entre 91 000 et 76 000 ans, le climat était plus humide qu’aujourd’hui tout au long de l’année. De 76 000 à 61 000 ans, la mousson est devenue très nettement saisonnière, avec des étés plus pluvieux et des hivers plus secs. Enfin, entre 61 000 et 47 000 ans, le climat s’est considérablement asséché durant l’été, à l’image de celui que connaît aujourd’hui le sud du Queensland en Australie.

Les « Hobbits » suivaient leurs proies

Nous disposions donc d’un relevé précis des grands changements climatiques, mais restait à savoir quelle en avait été la réponse écologique, s’il y en avait eu une. Il nous fallait établir une chronologie précise des fossiles d’H. floresiensis retrouvés à Liang Bua.

La solution est venue de manière inattendue grâce à notre analyse du δ18O contenu dans l’émail des dents fossilisées de Stegodon florensis insularis, un lointain parent pygmée disparu des éléphants modernes. Ces jeunes éléphants pygmées figuraient parmi les proies préférées des « Hobbits », comme le montrent les traces de découpe sur les os retrouvés à Liang Bua.

Fait remarquable, les variations du δ18O observées dans la stalagmite de Liang Luar correspondaient parfaitement à celles relevées dans les dents provenant de couches sédimentaires de plus en plus profondes à Liang Bua. Cette concordance nous a permis de dater avec précision les fossiles de Stegodon ainsi que les restes associés d’Homo floresiensis.

La chronologie ainsi affinée montre qu’environ 90 % des restes d’éléphants pygmées datent de la période comprise entre 76 000 et 61 000 ans, soit une période au climat fortement saisonnier, ni trop humide ni trop sec – une sorte de climat idéal. Ce contexte semble avoir offert des conditions favorables au pâturage des éléphants pygmées et à leur chasse par Homo floresiensis. Mais les deux espèces ont presque disparu lorsque le climat est devenu plus sec.

Le recul des précipitations, des éléphants pygmées et des « Hobbits » au même moment indique que la raréfaction des ressources a joué un rôle crucial dans ce qui ressemble à un abandon progressif de Liang Bua.

Avec l’assèchement du climat, la principale source d’eau en saison sèche, le petit fleuve Wae Racang, a peut-être diminué au point de ne plus suffire, privant les Stegodon d’eau douce. Les animaux ont alors pu migrer hors de la région, Homo floresiensis les suivant.

Un volcan impliqué ?

Les derniers restes fossiles de Stegodon et les outils en pierre de Liang Bua sont recouverts d’une épaisse couche de cendres volcaniques, datée d’environ 50 000 ans. On ne sait pas encore si une éruption volcanique à proximité a constitué « la goutte d’eau » dans le déclin des hommes de Florès de Liang Bua.

Les premières traces archéologiques attribuées à Homo sapiens se trouvent au-dessus de cette couche de cendres. Même s’il est impossible de savoir si Homo sapiens et Homo floresiensis se sont croisés, de nouvelles preuves archéologiques et génétiques indiquent que les Homo sapiens parcouraient déjà l’Indonésie, sautant d’île en île jusqu’au supercontinent de Sahul, il y a au moins 60 000 ans.

Si Homo floresiensis a été contraint par des pressions écologiques de quitter leur refuge pour se rapprocher de la côte, il est possible qu’ils aient croisé la route des humains modernes. Et si tel était le cas, la concurrence, les maladies, voire la prédation, auraient pu devenir des facteurs déterminants.

Quelle que soit la cause ultime, notre étude fournit un cadre pour de futures recherches sur l’extinction de l’emblématique Homo floresiensis dans le contexte de grands changements climatiques. Le rôle fondamental de la disponibilité en eau douce dans le déclin de l’un de nos cousins humains rappelle que l’histoire de l’humanité est une expérience fragile de survie, et que les variations des précipitations peuvent avoir des conséquences profondes.

Nick Scroxton a reçu des financements de de la Sustainable Energy Authority of Ireland et a réalisé ce travail tout en bénéficiant d’un financement de l’Australian Research Council.

Gerrit van den Bergh a reçu des financements de l’Australian Research Council.

Michael Gagan a reçu des financements de l’Australian Research Council.

Mika Rizki Puspaningrum ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

05.01.2026 à 15:38

Pourquoi faisait-on l’amour à plusieurs dans l’Antiquité ?

Texte intégral (3377 mots)

On trouve dans la Bible et chez les auteurs grecs et latins de l’Antiquité divers exemples de relations sexuelles impliquant plusieurs partenaires, qu’il s’agisse de « trouples », comme on dit aujourd’hui, ou d’orgies sexuelles. Pourquoi faisait-on l’amour à plusieurs dans l’Antiquité ?

Les premiers « trouples » apparaissent dans la Bible. Le patriarche Jacob a épousé deux sœurs : Léa l’aînée et Rachel la cadette. Or Rachel n’arrive pas à avoir d’enfants de son mari ; elle est jalouse de Léa qui a, elle, réussi à mettre au monde quatre fils. C’est alors que lui vient une idée : « Voici ma servante Bilha, dit-elle à Jacob, va vers elle, et qu’elle enfante sur mes genoux ; d’elle j’aurai moi aussi, un fils » (Genèse 30, 3).

Rachel propose donc à son mari une relation sexuelle à trois. Bilha est installée sur les genoux de sa maîtresse. Elle lui prête, pourrait-on dire, son vagin, Rachel se dédoublant en quelque sorte.

L’astuce fonctionne parfaitement, puisque, neuf mois plus tard, Bilha met au monde un fils que s’approprie aussitôt Rachel. Puis, espérant désormais rattraper son retard sur Léa, Rachel incite Jacob à une nouvelle union à trois. Nouveau succès : Rachel-Bilha accouche d’un second garçon.

C’est alors que Léa se met à craindre de perdre son avance sur sa sœur et rivale. Imitant Rachel, elle livre elle aussi à Jacob le vagin de sa servante, une dénommée Zilpa, qu’elle installe sur ses genoux, offrant à son époux deux vagins à pénétrer.

Le patriarche n’y voit rien à redire : il s’exécute volontiers, acceptant cette nouvelle manière de procréer. Par l’entremise de Zilpa, Léa donne encore deux fils à Jacob. « Quel bonheur pour moi ! », s’écrie-t-elle.

Au-delà de la signification sociale de cette histoire, on soupçonne que le rédacteur se soit aussi fait plaisir, en exposant cette totale domination patriarcale de Jacob sur ses femmes dont les désirs de maternité et la rivalité ne font qu’aggraver la soumission. Le comble étant que ce n’est même pas lui, mais ses épouses qui le poussent à faire l’amour avec les deux servantes. Et pour la bonne cause ! Car, si le patriarche multiplie ses relations sexuelles, ce n’est pas pour son plaisir personnel, mais afin d’accroître sa descendance, tout en satisfaisant les désirs de gloire maternelle des deux rivales vaniteuses…

Absalom et la partouze politique

La Bible nous offre aussi un exemple de partouze dont la signification est avant tout politique. Le prince Absalom, fils du roi David, se révolte contre son père et prend le pouvoir à Jérusalem. C’est alors que, sur les conseils d’un de ses proches, il décide de faire l’amour avec dix concubines du harem paternel. L’usurpateur pense ainsi affirmer sa virilité, tout en galvanisant ses partisans.

Il fait installer, sur la terrasse du palais royal, une tente dans laquelle il possède les dix femmes qu’il a réunies, non à la vue mais au su de tous. Le peuple spectateur, à défaut de contempler les ébats du souverain, en perçoit seulement les râles, tandis que la toile de la tente qui les couvre en répercute les secousses. Cette spectaculaire prise de possession des concubines royales était censée légitimer le pouvoir du successeur qui se plaçait, phalliquement parlant, dans le sillage de son père (2 Samuel 20, 3).

Plaisirs masculins dans des sociétés patriarcales

Dans la Grèce antique, les unions à plusieurs ont d’abord pour fin d’assurer le plaisir d’hommes en position dominante. Aux VIe ou Ve siècles avant notre ère, les riches citoyens grecs, à Athènes ou à Corinthe, organisent des partouzes où ils convoquent des courtisanes de luxe, appelées hétaïres, chargées de les divertir par leurs chants, leurs danses ou leurs prestations sexuelles. Au cours de ces soirées, les convives pénètrent parfois à plusieurs les mêmes prostituées, comme le montre certaines peintures pornographiques sur des céramiques.

À lire aussi : Les Grecs et les Romains aimaient-ils vraiment les orgies ?

Les Grecs ne se cachent pas dès lors que leurs pratiques sexuelles sont reconnues comme valorisantes pour eux. Leur phallus est à l’honneur, pénétrant la bouche ou l’anus des prostituées. Les hommes libres doivent, en effet, toujours se trouver dans une position sexuelle vue comme supérieure : ils sont des individus « jouissant » grâce aux corps qu’ils exploitent.

Certaines prostituées de luxe pouvaient être louées par plusieurs hommes en même temps. La « colocation » permettait de réduire le coût de la prestation de la jeune fille, partagé entre ses clients, mais aussi à des amis d’en jouir en même temps au cours d’un moment considéré comme convivial et festif.

Une hypersexualité féminine condamnée

Les textes antiques évoquent aussi des plaisirs féminins. Aphrodite, Vénus pour les Romains, est décrite comme une véritable déesse libérée des carcans de la société patriarcale. Elle choisit elle-même ses amants, que ce soit parmi les dieux ou les hommes. Son époux, le dieu Héphaïstos est vu comme ridicule et impuissant.

Cependant, seule cette grande déesse bénéficie du droit de coucher avec qui elle veut, en tant que divinité de l’amour et de la beauté. Les femmes humaines ne partagent pas ce privilège divin.