04.02.2026 à 16:12

Près de 800 ans après sa mort, le message de François d’Assise connaît une riche postérité

Texte intégral (2350 mots)

Comment un jeune marchand italien du XIIIᵉ siècle est-il devenu saint ? Les sources écrites et fresques médiévales retracent la vie de François d’Assise et montrent de quelle manière ses exploits et les miracles qui lui sont attribués ont nourri sa réputation à travers les siècles.

À l’occasion du 800e anniversaire de la mort de saint François d’Assise, fondateur de l’ordre franciscain, son corps sera exposé pour la toute première fois en février 2026, à la basilique Saint-François, à Assise (Toscane). Des millions de visiteurs sont attendus dans la petite ville d’Italie pour rendre hommage au saint du XIIIᵉ siècle.

François, mort le 4 octobre 1226, prônait le soin apporté aux plus pauvres et le respect du monde naturel. Ces valeurs ont trouvé un écho, des siècles plus tard, dans l’action du pape François. Le souverain pontife défunt avait choisi son nom de pape en référence à l’attachement du saint médiéval aux pauvres et à son enseignement sur la responsabilité morale de prendre soin de toutes les créatures de la Terre.

En tant que spécialiste de l’histoire religieuse médiévale, je sais que plusieurs épisodes dramatiques survenus à la fin de la vie de François ont joué un rôle décisif dans la construction de son héritage en tant que fondateur de l’ordre franciscain. Ces événements expliquent aussi pourquoi ses messages radicaux sur la pauvreté et l’environnement continuent de résonner aujourd’hui.

Né riche, il choisit une vie de pauvreté

Né vers 1181 dans une famille de marchands de la ville ombrienne d’Assise, dans l’Italie actuelle, François renonce très tôt à la richesse familiale. Un récit rapporte qu’il se serait dépouillé de ses vêtements sur la place publique, au grand embarras de son père. Ses premiers biographes le surnomment « Il Poverello », ou « le petit pauvre ».

En 1209, il fonde l’ordre mendiant des Franciscains, un ordre religieux consacré aux œuvres de charité.

Ce que les historiens et les théologiens savent de François provient principalement de ses propres écrits et de textes hagiographiques. L’hagiographie est une forme de biographie religieuse qui célèbre la vie vertueuse des saints, en relatant souvent les miracles qui leur sont attribués, de leur vivant comme après leur mort. Les fidèles se rendent fréquemment sur leurs tombes pour solliciter une intervention miraculeuse. Certaines des hagiographies consacrées à François ont été rédigées peu après sa mort, en 1226.

Thomas de Celano, frère franciscain qui a connu François personnellement, a rédigé la Vie de François, publiée seulement deux ans après sa disparition. Cette hagiographie a joué un rôle central dans sa canonisation rapide. Elle offrait un récit détaillé de sa vie, sur lequel le pape Grégoire IX s’est appuyé pour juger que les actes de François justifiaient son élévation au rang de saint.

Le théologien et philosophe du XIIIe siècle, saint Bonaventure, a rédigé la Vie de saint François, aujourd’hui considérée comme le récit le plus complet. Cette seconde biographie religieuse ne se limite pas aux événements clés de l’existence de François : elle expose également son héritage durable en tant que fondateur des franciscains. On compte actuellement environ 650 000 franciscains dans le monde. Les membres de l’ordre sont actifs dans plus de 100 pays, avec des missions centrées sur la pauvreté, l’évangélisation et l’éducation.

Les deux récits décrivent les moments clés de la jeunesse de François : après avoir prononcé ses vœux de pauvreté, il mendie et travaille également dans des colonies de lépreux autour d’Assise. C’est à cette époque qu’il fonde l’ordre franciscain.

En 1210, il se rend à Rome et obtient l’approbation pontificale de son ordre de la part du pape Innocent III.

Neuf ans plus tard, il voyage en Égypte pour rencontrer le sultan al-Malik al-Kamil pendant la Cinquième Croisade. Il tente d’abord de le convertir au christianisme par la prédication. Selon les textes chrétiens, cette rencontre aurait finalement contribué à améliorer le sort des prisonniers de guerre pendant les croisades.

Miracles et légendes

La fin de la vie de François est considérée comme marquée par des rencontres spirituelles que de nombreux catholiques interprètent comme des signes de sa sainteté.

Racontées en détail dans les hagiographies du XIIIe siècle, ces histoires expliquent pourquoi il est ensuite étroitement associé aux animaux et à la protection de la nature. Ces épisodes ont également été reproduits à de nombreuses reprises dans des représentations artistiques de François.

En tant que prédicateur itinérant, François parcourt régulièrement l’Italie pour répandre l’Évangile. Mais à une occasion, il s’arrête pour prêcher à un groupe d’oiseaux. Selon la légende, ils l’écoutent avec une attention captivée.

Thomas de Celano souligne qu’à partir de ce jour, les sermons de François ne se sont plus seulement adressés aux hommes mais à « tous les oiseaux, tous les animaux, tous les reptiles et aussi aux créatures insensibles, pour louer et aimer le Créateur ».

L’idée que les animaux étaient captivés par les prêches de François est reprise dans d’autres textes dévotionnels. Dans le récit du XIVᵉ siècle, les Petites Fleurs de saint François, une légende raconte que ses sermons ont même empêché un loup de terroriser la ville toscane de Gubbio.

François parle au loup et lui tendit la main. Le loup étend alors sa patte comme pour lui serrer la main. De telles histoires sont devenues centrales pour façonner l’image de François comme saint patron des animaux et, plus tard, de la nature.

En 1224, une maladie grave le laisse presque aveugle. Incapable d’écrire, il dicte le Cantique de Frère Soleil, ou Cantique des Créatures, souvent considéré comme la première œuvre majeure en langue vernaculaire italienne.

Malgré la vue défaillante de son auteur, ce texte célèbre poétiquement la beauté des créations de Dieu, évoquant les animaux comme ses « frères et sœurs ». Il loue la manière dont la Terre « nous porte et nous nourrit […], produit la diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et les herbes. ».

Fait notable, François devint la première personne à recevoir ce que l’on croit être les stigmates – des blessures censées reproduire celles de la crucifixion du Christ. Des témoins du 17 septembre 1224, rapportés plus tard par Thomas de Celano, ont noté :

« Peu avant sa mort, notre frère et père (François) apparut comme crucifié, portant dans son corps les cinq blessures qui sont véritablement les stigmates du Christ. En effet, ses mains et ses pieds présentaient des sortes de perforations faites par les clous, à l’avant et à l’arrière, qui laissaient des cicatrices et montraient la noirceur des clous. Et à son côté, il semblait percé et du sang s’écoulait fréquemment. »

L’artiste de la Renaissance italienne Giotto di Bondone représenta ces scènes dans un cycle de fresques élaboré à la basilique Santa Croce de Florence. Ces blessures renforcèrent l’image de François comme figure christique, un motif largement exploré dans l’écriture dévotionnelle.

Influence sur la papauté contemporaine

François d’Assise, déjà figure historique majeure, a retrouvé une visibilité mondiale le 13 mars 2013, lorsque le cardinal Jorge Mario Bergoglio, élu pape, choisit de rompre avec la tradition et de ne pas prendre le nom d’un prédécesseur pontifical. Il se fit appeler François.

Un choix symbolique : le pape expliqua rapidement que son homonyme représentait « l’homme de pauvreté, l’homme de paix, l’homme qui aime et protège la création », rappelant ainsi l’engagement social et écologique qui marque son pontificat.

Le Cantique du Frère Soleil a ensuite inspiré l’encyclique phare du pape en 2015, Laudato Si’* – « Sur la sauvegarde de la maison commune ». Première encyclique pontificale entièrement consacrée à l’environnement, le texte appelait à un dialogue mondial et à des actions pour protéger la planète. Le pape y écrivait que François d’Assise « nous montre à quel point le lien est indissociable entre le souci de la nature, la justice envers les pauvres, l’engagement envers la société et la paix intérieure ». Depuis la mort du pape Laudato Si’ est saluée comme l’un des héritages durables du premier pape jésuite et né en Amérique latine.

Alors que des pèlerins se rendent à Assise pour ce Jubilé exceptionnel consacré à saint François, l’Église insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas seulement de contempler les restes du visionnaire médiéval, mais de se souvenir de ce « modèle de sainteté de vie et témoin constant de paix ».

Bien que ce saint du Moyen Âge, surtout connu à travers des fresques et des textes fragmentaires, puisse paraître une figure lointaine, les enseignements de François sur le soin des pauvres et la responsabilité envers l’environnement délivrent un message toujours pertinent au XXIᵉ siècle.

Vanessa Corcoran ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

04.02.2026 à 16:11

Fissures, sols instables… comment les aléas climatiques redessinent la carte du risque immobilier

Texte intégral (2167 mots)

Acheter un logement, c’est parier sur l’avenir. Or, à l’horizon 2050, le changement climatique redessine la carte du risque immobilier : risque de submersion par exemple, mais également de retrait-gonflement des argiles, phénomène par lequel une sécheresse peut occasionner des dégâts parfois graves sur le bâti. On parle aussi de « maisons fissurées ». Dans ce contexte, comment évaluer la vulnérabilité d’un bien face aux enjeux climatiques ?

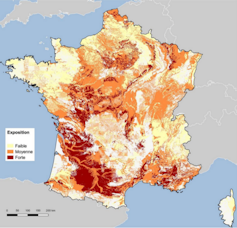

Lorsque l’on achète une maison, ce n’est pas seulement sur la solidité du bâti que l’on mise : c’est aussi sur la stabilité d’un sol. En France, près d’un logement sur deux – soit 48 % du territoire métropolitain – repose aujourd’hui sur un terrain vulnérable au retrait-gonflement des argiles, un phénomène silencieux, amplifié par les sécheresses, qui fissure les murs quand la terre se contracte.

Plus de 10 millions de maisons individuelles sont déjà exposées. Entre 1995 et 2019, les sécheresses géotechniques ont entraîné plus de 18 milliards d’euros d’indemnisations (en euros 2023) et en moyenne, près de 700 millions d’euros sont versés chaque année. En 2022, le coût des sinistres a dépassé 3 milliards d’euros, et il pourrait atteindre 43 milliards d’ici à 2050. Les dommages observés sur les bâtiments traduisent un déséquilibre économique à part entière : la déformation du sol devient un facteur de perte de valeur immobilière.

Ce risque n’est pas isolé. Il s’inscrit dans un ensemble plus large d’impacts climatiques physiques qui, partout en Europe, créent des effets économiques différenciés selon les territoires et les activités. La sécheresse, la chaleur ou les pluies extrêmes n’affectent pas de la même manière l’agriculture, l’industrie ou le logement.

Relier le climat aux conditions du bâti et aux dynamiques locales permet de passer du constat au chiffrage. En combinant les données climatiques, géologiques et structurelles, il devient possible d’évaluer le coût réel d’un aléa, de passer des cartes d’exposition aux cartes de dommages, et d’estimer, à l’horizon 2050, l’ampleur potentielle des pertes liées à la sécheresse des sols. Les fissures de nos maisons traduisent la manière dont le climat pèse désormais sur la valeur du patrimoine et sur la continuité des activités qu’il abrite.

À lire aussi : Retrait-gonflement des sols argileux : une explosion des risques depuis 2015

Un risque silencieux

Concrètement, le retrait-gonflement des argiles est provoqué par la « respiration » de la terre sous nos pieds : elle se gorge d’eau, puis se rétracte quand elle s’assèche. Dans les sols argileux, ce cycle naturel de gonflement et de retrait est amplifié par les sécheresses successives. Au fil du temps, ces mouvements différentiels déforment les fondations, engendrant fissures et désordres structurels. Le phénomène reste invisible jusqu’à ce qu’il soit trop tard : les murs se fendent, les seuils se déforment, les ouvrants ne ferment plus.

Des recherches récentes montrent que la structure des sols argileux, faite de pores de tailles différentes, explique leur forte sensibilité au manque d’eau. Lorsqu’ils se dessèchent, l’eau s’échappe d’abord des grands pores, provoquant un retrait rapide, puis des plus petits, ce qui accentue la contraction du sol. D’autres travaux relient directement la dynamique hydrique à la déformation mécanique : plus la perte d’eau est brutale, plus le sol se rétracte et la contrainte sur les structures augmente.

Ce risque n’est donc pas seulement une affaire de nature de sol : il dépend aussi de la variabilité climatique, de la profondeur des fondations et de la capacité du sol à retenir l’eau. Chaque été sec accentue la mémoire du précédent, laissant les terrains un peu plus fragiles.

À lire aussi : Maisons, routes, rail, pistes cyclables… comment lutter contre les risques de retrait-gonflement argileux ?

Des cartes incomplètes, un risque qui grandit

Les cartes nationales, comme Géorisques ou celles du BRGM, constituent aujourd’hui la base de l’information publique sur le retrait-gonflement des argiles. Elles ont le mérite d’exister, mais restent pensées pour une lecture d’ensemble du territoire. Leur échelle, souvent kilométrique, ne permet pas d’évaluer la vulnérabilité réelle d’une maison ni la dynamique du sol à l’échelle de la parcelle. Entre deux terrains voisins, la composition du sous-sol, la présence d’argiles gonflantes ou la profondeur des fondations peuvent pourtant tout changer.

Certaines bases de données internationales offrent un éclairage complémentaire. La Digital Soil Map of the World (FAO – Unesco) décrit la nature des sols à l’échelle planétaire, tandis que les indices satellitaires comme le Soil Water Index (SWI) permettent de suivre l’humidité des sols au fil du temps. Ces approches sont précieuses pour la recherche, mais leur résolution (souvent de l’ordre du kilomètre) reste trop faible pour évaluer le comportement réel d’un terrain face à la sécheresse.

De nouveaux outils plus opérationnels cherchent à combler ce vide. L’application Risque Maison Climat RGA propose, à partir d’une simple adresse, une première estimation du niveau d’exposition d’un logement. En combinant la nature du sol, la fréquence des sécheresses et la vulnérabilité du bâti, elle offre une lecture claire et personnalisée du risque. Mais ses calculs reposent encore sur des données moyennes et n’intègrent pas la variabilité fine du sous-sol.

Les dispositifs publics existants se complètent sans se recouper : Climadiag projette les évolutions climatiques locales, Bat-ADAPT identifie les fragilités du bâti, et Géorisques recense les aléas connus sans les relier à la structure du logement. Ensemble, ils informent mais ne permettent pas d’anticiper les dommages.

Les initiatives privées, de leur côté, peinent à dépasser la logique assurantielle. Les simulateurs proposés par certains assureurs, comme la MAIF, intègrent des indicateurs climatiques, mais sans transparence sur leurs modèles ni accès aux données. Ces outils sensibilisent, sans permettre d’agir.

Mesurer les dommages

Identifier un sol argileux, c’est décrire une vulnérabilité. Ce qui compte aujourd’hui, c’est de savoir ce que cette vulnérabilité coûte quand la sécheresse s’installe. Le passage des cartes d’exposition aux cartes de dommages marque la frontière entre savoir et agir.

Des approches que nous avons développées avec des collègues dans des recherches récentes montrent qu’il est désormais possible d’estimer le coût réel des aléas climatiques, qu’il s’agisse d’inondations, de vagues de chaleur ou de sécheresses géotechniques. En reliant les anomalies climatiques, la nature des sols et les caractéristiques du bâti, les modèles de dommages permettent d’évaluer les pertes économiques attendues.

Cette démarche, déjà utilisée pour les inondations dans des modèles comme Hazus ou JRC, peut être transposée au retrait-gonflement des argiles. Elle consiste à traduire les paramètres physiques d’un site, tels que l’humidité, la profondeur des fondations ou la résistance du sol, en impact financier mesurable.

À lire aussi : Changement climatique : un indicateur pour prévoir les risques de maisons fissurées

Croiser les données

Pour y parvenir, la clé réside dans l’intégration des données. Les informations existent mais demeurent dispersées entre bases publiques, assureurs et bureaux d’études. Croiser les données climatiques, géologiques et structurelles permet de simuler le coût probable d’un sinistre, incluant les fissurations, les reprises en sous-œuvre et, pour les bâtiments tertiaires, les pertes d’exploitation liées à une interruption d’activité.

C’est ainsi que les modèles de gestion des risques climatiques évoluent : du diagnostic de vulnérabilité à une véritable estimation de dommage qui relie les conditions physiques du sol aux conséquences économiques tangibles. Cette démarche n’a rien d’abstrait. Elle ouvre la voie à une gestion prospective des risques capable d’anticiper les coûts à l’horizon 2050. Les estimations réalisées pour d’autres aléas montrent déjà que les pertes associées aux sécheresses pourraient être multipliées par dix dans certaines régions.

Mesurer les dommages, c’est transformer une information environnementale en outil de décision. Pour un propriétaire, cela revient à évaluer la perte potentielle de valeur d’un bien dans un climat plus chaud et plus sec. Pour une entreprise, c’est la possibilité d’intégrer le coût du risque dans la gestion du bâti, les contrats d’assurance ou la planification des travaux. Pour les pouvoirs publics, c’est un levier pour orienter les politiques de prévention et d’aménagement.

Miia Chabot ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

04.02.2026 à 16:11

Sensibiliser les enfants au tri des déchets : enquête dans les coulisses d’une politique éducative à revoir

Texte intégral (1600 mots)

Les ateliers pour sensibiliser les enfants au tri des déchets suscitent un véritable engouement. Pourtant, leurs effets à long terme sont limités. À quoi cela tient-il ? Misent-ils trop sur le pouvoir de répétition du geste ? Ou ne prennent-ils pas assez au sérieux la relation des enfants aux objets ? Retour sur quelques observations de terrain.

À mesure que les enjeux climatiques s’imposent dans l’espace public, l’éducation à l’environnement est devenue un axe majeur des politiques éducatives. La sensibilisation au tri des déchets en constitue l’un des piliers les plus visibles.

Entre jeux, ateliers, mallettes, interventions, cette sensibilisation s’est installée depuis une dizaine d’années dans les écoles et les quartiers, comme une évidence, avec l’idée que répéter quelques gestes finirait par changer les comportements.

Pourtant, les enquêtes que nous avons menées à Amiens et notre recherche actuelle au Mans réalisée dans le cadre du programme PEPR Recyclage Déchets ménagers montrent que ces dispositifs produisent surtout des gestes exécutés sous surveillance, sans transformer durablement la manière dont les enfants traitent ou pensent les déchets.

Comment expliquer un tel écart entre l’ambition affichée et les effets réels ?

Le tri à l’école : un rituel d’ordre plus qu’un apprentissage

L’observation, menée en 2019 dans une école d’Amiens (Somme), d’une scène de goûter, permet de saisir concrètement la manière dont la sensibilisation est supposée opérer. Emballages à la main, les enfants se lèvent et se dirigent vers les bacs de tri. Un bref flottement, un doigt qui hésite, et un camarade intervient aussitôt pour rectifier. Le geste s’enchaîne sans effort, quasi mécanique. L’enseignante n’a pas besoin d’intervenir.

Mais rien dans la scène ne suggère que la matière ait été réellement questionnée ou même regardée. Le tri se fait comme on range ses affaires. C’est un comportement attendu bien plus qu’une manière de se saisir de ce que l’on jette.

En sortant de l’école, quelques rues plus loin, les mêmes outils de sensibilisation réapparaissent lors d’une fête de quartier durant laquelle une association locale profite de l’événement pour installer un dispositif dédié à la prévention des déchets : un stand du tri, un atelier de papier recyclé, quelques panneaux.

Si l’intention demeure similaire à celle du cadre scolaire, le déplacement dans l’espace festif en transforme les effets : le dispositif tient mal. Les enfants manipulent la matière avec une liberté que la classe contenait tant bien que mal. Rien n’y fait, ni les rappels ni les explications. Les objets distribués pour enseigner un « bon geste » deviennent des supports de jeu ou de chahut. L’animatrice s’agace.

Le président de l’association explique la scène autrement, persuadé que le jeu est la condition pour qu’un message circule. Mais le message disparaît dès qu’on essaie de l’imposer. La matière, laissée aux enfants, ne soutient pas la pédagogie ; elle la renverse. En attirant l’attention sur ses qualités ludiques et sensorielles, elle devient un objet de manipulation autonome qui détourne l’activité de l’objectif prescrit et fait passer au second plan le contenu normatif du « bon geste ».

Des catégories en décalage avec les usages des enfants

Au Mans (Sarthe), les ateliers philo menés durant l’année scolaire 2024-2025 avec cinq classes d’élèves de CM2 et de 6ᵉ révèlent un autre pan du problème. Les enfants ne parlent pas du déchet comme d’un « résidu » ou d’une « matière à trier » mais comme d’un objet qu’on aime. Une canette vide devient un élément décoratif, un jouet abîmé ou un objet qu’on devrait jeter continuent de valoir par le souvenir qu’il porte.

Les catégories que les dispositifs voudraient stabiliser – recyclable, non recyclable, à jeter, à conserver – n’opèrent pas. Elles ne correspondent tout simplement pas à l’usage que les enfants font des choses ni à la manière dont ils les investissent.

De plus, le doute est permanent : « Mais après, ça va où ? » ou encore : « Et si le camion mélangeait tout ? » Rien, dans les dispositifs, ne vient l’éclairer. On suppose que le geste a du sens alors que tout ce qui se passe après reste invisible.

Cette opacité n’est pas un détail. Elle empêche tout apprentissage réel. Il est difficile de comprendre un geste et de l’adopter, quand on ne sait pas ce qu’il produit, ni même s’il sert à quelque chose.

Des gestes quotidiens

Rien, dans ces scènes, ne suggère une transformation durable : les dispositifs produisent une gestuelle fragile. Dès que la surveillance tombe ou que la matière circule librement, elle disparaît.

Ces observations de terrain révèlent une manière particulière de concevoir l’éducation au tri : celle-ci repose sur un monde où la matière reste tranquille et où les enfants se contentent d’appliquer ce qu’on leur montre. Or, ni l’un ni l’autre ne correspond à ce qui se passe réellement.

Dans la classe d’Amiens, le tri fonctionne surtout parce qu’il est ritualisé et inséré dans un climat d’obligation mutuelle. Le geste n’est pas interrogé. Il est répété parce qu’il faut le faire. L’idée qu’un comportement contraint puisse se maintenir hors du regard des adultes tient davantage d’un espoir institutionnel que d’un constat étayé par l’observation empirique.

Dès que les dispositifs sortent du cadre scolaire, leur cohérence se fissure. La matière déborde : les canettes roulent, les cartons volent, la pâte à papier se transforme. Pensé comme un objet stable et maîtrisable, le déchet est assigné à une fonction pédagogique. Mais sur le terrain, il devient un support de jeu et de transformation, qui échappe au cadrage prescrit.

La conception des dispositifs repose sur une mauvaise compréhension des situations. Les ateliers philo au Mans révèlent quelque chose de plus discret mais tout aussi décisif : les enfants ne pensent pas le déchet dans les catégories que la sensibilisation cherche à imposer. Ils y projettent des souvenirs, un attachement, parfois un regard esthétique. Ils questionnent ce qu’on leur demande de jeter.

L’écart est net entre l’objet simplifié des supports pédagogiques et l’objet vécu, chargé, parfois mystérieux, dont parlent les enfants. Cet écart explique pourquoi les gestes inculqués ne se transforment pas en pratiques durables. Alors que le dispositif oublie la dimension sensible de la matière, les enfants la remettent au centre.

Prendre au sérieux la relation à l’objet

La juxtaposition de ces scènes permet de comprendre pourquoi les investissements publics dans la sensibilisation produisent des effets limités. Le dispositif n’échoue pas faute d’effort, mais parce qu’il ne prend pas au sérieux la relation sensible à l’objet déchu. Dans ces conditions, penser que la multiplication des ateliers ou la sophistication des supports suffiraient à améliorer les pratiques de tri relève d’une forme de croyance.

Or, les enquêtes menées à Amiens et au Mans mettent en lumière une contradiction nette entre la rhétorique de l’éducation au tri et ses effets réels. Les dispositifs produisent de la conformité sous surveillance mais n’améliorent pas la pensée du tri.

En ne clarifiant pas la chaîne de traitement, ils ne modifient pas les représentations. Ces observations conduisent ainsi à interroger une politique éducative fondée moins sur l’apprentissage de la pensée des déchets que sur l’hypothèse selon laquelle la répétition d’un geste garantirait sa reproduction hors du cadre prescriptif.

Prendre au sérieux la relation à l’objet, c’est alors admettre que, pour les enfants comme pour les adultes, le déchet est d’abord manipulé, détourné et investi de souvenirs, bien avant d’être mobilisé comme support d’un geste attendu.

Nathalie Buchot est membre de Les écologistes 72, le Groupe Philo Sarthe et les Carrefours de la Pensée.

Camille Dormoy ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.