ACCÈS LIBRE Une Politique International Environnement Technologies Culture

22.10.2025 à 11:50

La diplomatie d’affaires, d’hier à aujourd’hui

Texte intégral (2447 mots)

L’entreprise est une diplomate comme les autres, ou presque. Depuis l’âge du bronze, les échanges commerciaux ont été intrinsèquement liés aux relations interétatiques, les marchands pouvant parfois réussir là où les dirigeants politiques échouaient. Pour autant, le commerce n’est pas automatiquement synonyme de paix, bien des conflits ayant été déclenchés par des différends de nature économique…

Les sociétés civiles attendent aujourd’hui un engagement croissant des entreprises, perçues comme des acteurs capables de suppléer la puissance publique dans les transformations sociales, économiques et environnementales. En France, le baromètre Edelman 2025 révèle ainsi un degré de confiance plus élevé envers les entreprises qu’envers le gouvernement. Face à la baisse de l’efficacité de la diplomatie institutionnelle – un phénomène qui s’explique par des moyens réduits, des réseaux d’influence affaiblis, des intérêts divergents et des expertises dispersées –, les entreprises ont progressivement développé leurs propres solutions de gestion des risques géopolitiques et géoéconomiques. Car les marchés ne fonctionnent pas en autarcie, mais dans un contexte social, politique et culturel spécifique.

D’un domaine réservé à la puissance publique, la diplomatie est devenue un terrain stratégique pour le secteur privé. Ce dernier s’est engouffré dans l’espace libéré par la perte plus ou moins volontaire de souveraineté traditionnelle. Cette évolution a conduit à l’émergence du concept de diplomatie des affaires ou d’entreprise : une réponse adaptative des multinationales face à un avenir incertain, un environnement volatil, des risques protéiformes.

Cette diplomatie alternative utilise les moyens et les outils traditionnels pour maintenir des relations positives durables avec toutes les parties prenantes – internes et externes, commerciales et non commerciales. L’entreprise assure ainsi la préservation de sa légitimité et du droit d’opérer dans les pays hôtes, garantissant son développement économique et son rayonnement international. Cependant, les intérêts de la puissance publique restent dominants, et peuvent aller à l’encontre du désir de l’entreprise de maintenir des relations positives avec l’ensemble de ses parties prenantes. L’embargo européen sur une liste de produits et de services russes en est un exemple récent. Les sanctions unilatérales américaines prises contre l’Iran visent aussi les entreprises de son écosytème pétrolier ; certaines sont de nationalité chinoise !

L’implication du secteur privé dans les questions diplomatiques n’est pas nouvelle. Ses contours se dessinent dès que le commerce accompagne l’essor des territoires de l’âge du bronze, autour de 3000 av. J.-C., quand une relative autonomie des institutions marchandes fonctionnait déjà en Mésopotamie et en Égypte.

Le rôle fondateur des échanges commerciaux à l’âge du bronze

Bien que notre connaissance de l’organisation des échanges anciens demeure imparfaite en raison d’une mémoire imprégnée de mythologie et de transmission orale, les marchands, les voyageurs et autres agents mercantiles jouèrent un rôle majeur dans l’évolution des sociétés, dépassant la qualité de plénipotentiaire des royaumes, des empires ou des cités-États.

Le début du commerce international coïncide avec la circulation du cuivre, de l’étain, des textiles en laine et du sel, matières d’importance égale au pétrole et au gaz actuels.

L’épave d’un navire marchand découverte dans le site archéologique sous-marin d’Uluburun (sud de la Turquie) regorgeait de matières premières venues du monde connu : ambre scandinave, épée italienne, sceptre de la mer Noire, étain d’Ibérie ou d’Ouzbékistan. Cette cargaison révèle l’existence, dès la fin de l’âge du bronze, d’un vaste réseau commercial s’étendant de l’Asie centrale à l’Europe. Il était géré par de petites communautés locales indépendantes, pas uniquement soumises au pouvoir politique.

Des documents de Méditerranée orientale décrivent le négoce comme le fait d’entreprises privées et d’intermédiaires autonomes, de riches marchands dont Sinaranu, connu sous le nom de « tamkaru », constitue un exemple historique marquant. Il était une figure notable d’Ougarit, une ancienne cité-État située dans l’actuelle Syrie à la fin de l’âge du bronze. Le terme « tamkaru » désignait un marchand professionnel impliqué dans le commerce à longue distance.

Ces échanges permirent l’ouverture de nouvelles routes et la construction d’infrastructures (ponts, ports, caravansérails) procurant des revenus aux royaumes traversés. Les archives assyriennes de Kanesh inventorient les coûts engagés pour soutenir ce commerce transitaire. De surcroît, les échanges tissèrent des liens économiques, diplomatiques et sociaux entre territoires éloignés : traités, contrats et alliances sécurisaient un environnement favorable au négoce. Dans l’une des lettres d’Amarna, tablettes en argile d’ordre diplomatique, Burna-Buriyash II, le roi de Babylone, se plaint ainsi à Akhénaton que ses marchands ont été assassinés à Canaan par des sujets du pharaon. Il demande que les coupables soient punis.

Infatigables voyageurs, ces marchands jouaient déjà le rôle de diplomates, d’émissaires ou d’agents de renseignements, comme l’attestent la correspondance royale d’Alasiya ou les mémoires de César.

Impact socioculturel et premières multinationales

Au-delà des richesses matérielles, le commerce international modifia profondément les sociétés. Les marchands favorisèrent les transferts de technologies et de savoir-faire, renforçant la puissance des États qui les soutenaient. Leurs voyages répandaient coutumes et modes de vie qui influençaient l’organisation sociale des pays traversés.

Irad Malkin souligne le rôle des commerçants dans la diffusion du grec archaïque en Méditerranée. Ils participèrent au partage de récits, de la langue et d’une culture matérielle sans coordination gouvernementale. D’autres exemples confortent son travail : la diffusion du bouddhisme le long de la route de la soie, ou les valeurs véhiculées par les marchands hanséatiques plus tard en Europe.

Mais le développement des échanges produisit aussi des effets négatifs : concurrence accrue, jalousies, ambitions géostratégiques menant parfois à la guerre.

Parmi tous les dommages involontaires provoqués par le commerce international, la propagation des maladies a certainement été le plus terrible. La peste noire, causée par la bactérie Yersinia Pestis, aurait été transmise à Constantinople et en Europe depuis la Chine ou l’Inde peu après l’an 500 de notre ère.

Indépendants ou sous influence, les marchands ont dû s’adapter à un environnement social, politique et économique en constante évolution. Pour survivre, ils déployèrent des savoir-faire qui dépassaient la capacité à négocier le meilleur prix ou à maximiser les profits.

Au Moyen Âge, ceux qui voyageaient le long de la route de la soie faisaient montre de diplomatie pour obtenir leur passage en toute sécurité entre les multiples puissances régionales.

Au XVIIe siècle, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales fondée en 1602 par la république des Sept Provinces-Unies des Pays-Bas illustre l’institutionnalisation précoce de pratiques diplomatiques d’affaires pour atténuer les risques et les incertitudes tout en obtenant des positions avantageuses. Ces émanations de la volonté publique influençaient la promulgation de loi et la création d’organisations commerciales, et finançaient des guerres, en servant l’expansionnisme colonial.

Le développement des premières entreprises transnationales ne peut être évoqué en passant sous silence le commerce triangulaire, un système d’échanges entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique. Les navires européens embarquaient des marchandises vers l’Afrique où elles étaient échangées contre des captifs africains. Ces derniers étaient ensuite déportés de force vers les plantations des Amériques, où ils produisaient des biens coloniaux (sucre, coton, café, cacao, tabac), exportés vers l’Europe. Ce commerce a été particulièrement actif aux XVIIIe et XIXe siècles, même si l’esclavage existait depuis l’Antiquité. Les sociétés grecques et romaines, les civilisations arabes et asiatiques pratiquaient le commerce et la possession d’esclaves bien avant la traite atlantique.

Progressivement, davantage d’entreprises multinationales contribuèrent à façonner la politique étrangère, même sans autorité officielle déléguée. Bien que le terme « diplomatie » n’apparaisse qu’après la paix de Westphalie signée en 1648, les pratiques en cernaient déjà les contours. Codifié lors du Congrès de Vienne en 1815, il se rapportait principalement aux relations interétatiques et aux mécanismes visant à régler les différends et les conflits. De multiples conventions jusqu’en 1961 continueront de faire évoluer le cadre de l’activité diplomatique.

Ce n’est qu’en 1979 que les universitaires, et notamment Elmer Plischke, commencèrent à considérer que la diplomatie pouvait également s’appliquer aux particuliers et aux entreprises, même si la littérature commerciale aux États-Unis l’évoquait depuis 1950.

Vers une diplomatie d’entreprise moderne

Aujourd’hui, face à la fragmentation géopolitique et aux défis globaux (climat, santé, technologie), les entreprises négocient directement avec les États, participent aux forums internationaux, influencent les normes sectorielles. Cette évolution prolonge une tradition millénaire où commerce et diplomatie se mêlent pour construire les relations internationales.

La diplomatie d’affaires contemporaine hérite ainsi d’une longue histoire : celle de marchands qui, bien avant les diplomates modernes traditionnels, tissaient déjà les liens entre les peuples. Ces derniers n’hésitent plus à rejoindre le monde l’entreprise : Facebook a recruté en 2018 Nick Clegg, ancien vice-premier ministre du Royaume-Uni ; Al Gore, ancien vice-président des États-Unis, a rejoint le conseil d’administration d’Apple ; le Danemark a nommé un ambassadeur voué à l’industrie technologique. Début 2025, Huawei publiait une annonce de recrutement sur le réseau LinkedIn pour un poste de diplomate d’affaires !

Frédéric Martineau est Président de l'amicale des missions polaires et australes (AMAEPF).

22.10.2025 à 11:50

La contribution de Henri de Saint-Simon à l’indépendance des États-Unis et à la libération de la France de ses « blocages »

Texte intégral (2386 mots)

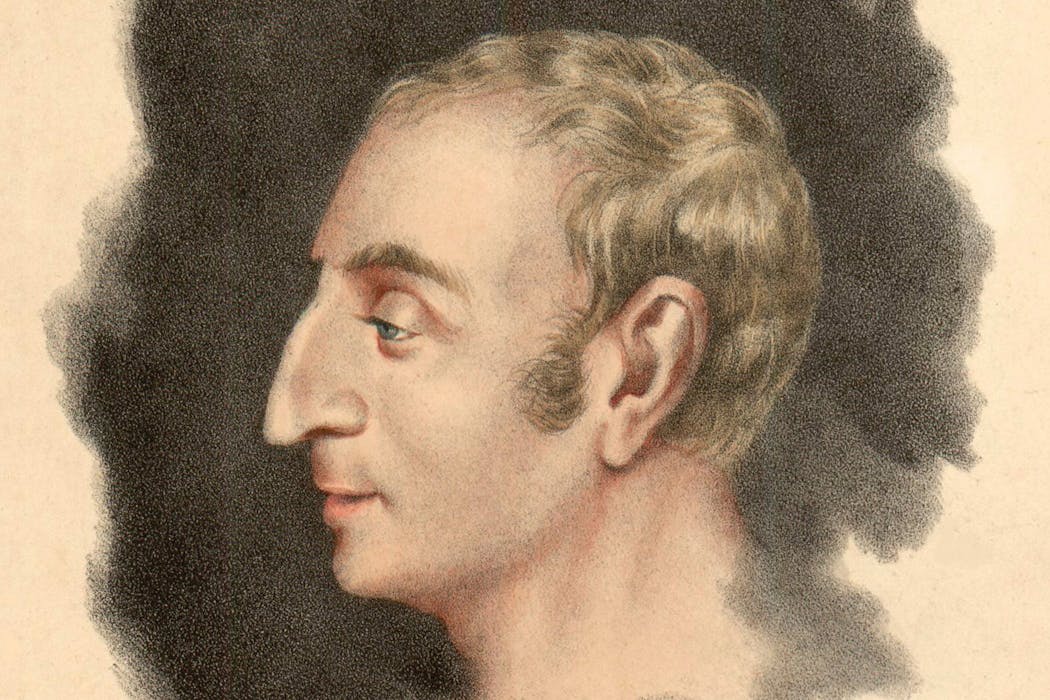

Claude-Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon (1760-1825), pionnier du libéralisme et de la pensée industrielle, a marqué l’histoire des idées en France en posant les bases de la doctrine positiviste et en fondant l’école du saint-simonisme. Il prit les armes lors de la guerre d’indépendance des États-Unis (1775-1783) au sein de l’alliance franco-américaine et contribua à la victoire contre les Britanniques lors de la bataille de Yorktown. Ce texte revient sur ses expéditions en Amérique et leur influence sur la conception de son projet politique à son retour en France en 1783.

En 2026, les États-Unis commémoreront le 250e anniversaire de leur Déclaration d’indépendance. Un recueil des récits témoignant des jalons de cette histoire est déjà en cours.

La société de Cincinnati de France, fondée en 1784, perpétue à ce jour le souvenir des circonstances qui ont abouti à l’indépendance des États-Unis et de la fraternité d’armes qui unit officiers américains et français au cours des combats qu’ils menèrent ensemble. Gageons qu’elle pourra participer à cette commémoration alors que cette année 2025 marque le 200e anniversaire de la mort de Henri Saint-Simon.

En effet, le socialiste utopiste Henri Saint-Simon prit part sur mer, sous le commandement de l’amiral de Grasse, au succès décisif du corps de 1 000 hommes envoyé par le comte de Rochambeau (1725-1807) à Washington pour appuyer La Fayette et les troupes américaines envoyées en Virginie. Arrivés dans la baie de Chesapeake le 31 août 1781, les Français établissaient le blocus des rivières York et James, débarquaient puis appareillaient pour engager la bataille le 5 septembre et chasser les Anglais.

En pleine guerre des tarifs douaniers avec les États-Unis de Donald Trump, alors que des doutes persistent sur la solidité de l’alliance transatlantique, et en pleine crise budgétaire dans une France qui doute des vertus de la démocratie, il nous semble éclairant de rappeler dans quelle perspective le jeune Henri Saint-Simon apporta sa contribution à l’indépendance américaine et à l’économie politique française.

Saint-Simon s’écriant « Rochambeau me voilà ! »

Né en 1760, Henri Saint-Simon était un jeune homme au moment où éclata la révolution américaine en 1775 qui fut un conflit armé qui dura huit longues années.

Elle constitua également une guerre civile entre sujets britanniques et américains, ainsi qu’une rébellion contre les autorités coloniales, et une insurrection contre le roi d’Angleterre (George III) et le régime monarchique. Elle fut la première guerre de « libération nationale » de l’histoire moderne. Pour Saint-Simon, le monde marche vers un idéal d’égalité et de liberté, emporté par le plus généreux des rêves : le règne de la raison gouvernant un monde selon la justice.

S’il a le goût d’observer et la passion de savoir, Henri Saint-Simon aime plus encore agir. Saint-Simon avait commencé sa vie professionnelle comme officier dans l’armée. En 1777, son père lui a obtenu une sous-lieutenance au régiment de Touraine ; il devint deux ans plus tard capitaine dans le corps de cavalerie de ce régiment. Trois ans après la proclamation de l’indépendance des treize colonies insurgées (Massachusetts, New Hampshire, Connecticut, Rhode Island, New York, New Jersey, Pennsylvanie, Delaware, Maryland, Virginie, Caroline du Sud, Caroline du Nord et Géorgie), il part pour l’Amérique en 1779 pour servir sous les ordres de M. de Bouillé, gouverneur des îles du Vent, et sous ceux de Washington : « Je suis parti de France pour l’Amérique, à dix-huit ans ; j’ai combattu pendant cinq ans pour la liberté des Américains, et je suis revenu dans ma patrie dès l’instant que leur indépendance a été reconnue par l’Angleterre », écrira-t-il.

La bataille de Yorktown, qui se déroule du 28 septembre au 19 octobre 1781, marque un tournant et signe la défaite de la Grande-Bretagne. Elle opposa les insurgés américains et leurs alliés français commandés par le comte de Rochambeau aux Britanniques commandés par Lord Cornwallis. Saint-Simon écrira un état détaillé décrivant « les troupes anglaises faites prisonnières à York en Virginie, le 19 octobre 1781 » dont le total s’élevait selon lui à 4550 prisonniers.

Après cette bataille, le régiment de Saint-Simon retournera à Fort Royal en Martinique (aujourd’hui Fort-de-France) avant de poursuivre sa navigation à Saint-Christophe puis à Basse-Terre en Guadeloupe et aux Saintes. Saint-Simon rentre en France en 1783 après le traité de Versailles du 3 septembre qui consacra l’indépendance des États-Unis. Quatre années leur seront encore nécessaires pour élaborer une Constitution et créer une véritable fédération. La France prend ainsi sa revanche sur l’Angleterre qui vingt ans plus tôt lui avait enlevé le Canada.

Avant de regagner la France, Henri Saint-Simon s’est rendu au Mexique pour présenter au vice-roi, administrateur colonial de la Nouvelle-Espagne, un projet de canal entre l’Atlantique et le Pacifique qui fut « froidement accueilli ». Ce projet préfigura l’implication de ses disciples dans la création de réseaux facilitant les flux de marchandises, de personnes, de capitaux et de connaissances tels que le canal de Suez. Saint-Simon quittera officiellement l’armée en mars 1790.

Les enseignements que Saint-Simon retint de son aventure américaine

Saint-Simon reviendra en France avec un dégoût pour le métier des armes qui le gagna pleinement quand il vit approcher la paix. Sa vocation est faite : il s’agit d’étudier la marche de l’esprit humain, pour travailler ensuite au perfectionnement de la civilisation. C’est ainsi que son projet scientifique contribuera à la création de la sociologie positiviste d’Auguste Comte, qui fut son secrétaire.

« En combattant pour l’indépendance de l’Amérique (il y a plus de quarante ans), j’ai conçu le projet de faire sentir aux Européens qu’ils mettaient la charrue avant les bœufs en faisant gouverner les producteurs par les consommateurs. Depuis ma vie entière est consacrée à ce projet… », se remémorera-t-il dans les années 1820.

Il s’inscrit ainsi au côté de son contemporain et maître Jean Baptiste Say dans une politique de l’offre qui pose le principe selon lequel « l’offre crée sa propre demande ». On retrouvera ces orientations dans les années 1980 avec le thatchérisme et les reaganomics, et aujourd’hui en France dans la politique économique des gouvernements successifs du président Emmanuel Macron : réductions fiscales considérables accordées aux grandes entreprises, lancement d’un programme de réindustrialisation notamment dans l’armement financé par l’endettement, déréglementation de l’activité économique…

Pour Henri Saint-Simon, la Révolution américaine signifia le commencement d’une nouvelle ère politique qui causera de grands changements dans l’ordre social en Europe. Il remarque avant tout que l’Amérique est un pays de tolérance puisqu’aucune religion n’y était dominante ni protégée d’une manière particulière ; qu’il n’y existe aucun corps privilégié, point de noblesse, nul reste de féodalité et que la nation n’est pas divisée en castes ; qu’aucune famille n’est en possession depuis plusieurs générations des principaux emplois publics et qu’aucun citoyen ne peut avoir de droit exclusif à gouverner l’État ; que le caractère dominant de la nation américaine est pacifique, industrieux et économe.

Cela permet à la jeune nation américaine d’établir un régime plus libéral et plus démocratique que celui des peuples européens encore marqués par l’esprit militaire. Pour Saint-Simon, le peuple français de 1789 était loin d’être capable de fonder un pareil ordre social :

« Le plus grand homme d’État, en Europe, celui du moins qui passe pour le plus habile, qu’on estime, qu’on avance, qu’on élève le plus c’est toujours celui qui trouve un moyen d’augmenter les revenus de l’impôt sans trop faire crier les imposés. Je sentis qu’en Amérique, le plus grand homme d’État serait celui qui trouverait le moyen de diminuer le plus possible les charges du peuple sans faire souffrir le service public. Le peuple ou les gouvernés de l’Ancien Monde se sont soumis à l’opinion qu’il fallait, pour le bien général, que les fonctionnaires fussent chèrement payés, de gros salaires étant supposés nécessaires pour la représentation. Je sentis que les Américains penseraient tout autrement, et que les fonctionnaires publics auraient d’autant plus de part à leur estime qu’ils étaleraient moins de luxe, qu’ils seraient d’un abord plus facile et plus simple dans leurs mœurs. »

À partir de cette expérience se dessinent déjà les principaux traits de ce que sera la doctrine de Saint-Simon et de ses héritiers jusqu’au Second Empire : le respect à la production et aux producteurs est infiniment plus fécond que le respect à la propriété et aux propriétaires ; le gouvernement nuit toujours à l’industrie quand il se mêle de ses affaires et qu’il nuit même dans le cas où il fait des efforts pour l’encourager ; les producteurs de choses utiles sont les seuls qui doivent concourir à sa marche et qu’étant les seuls qui paient réellement l’impôt ils sont les seuls qui aient de droit de voter ; les guerres, quel qu’en soit l’objet, nuisent à toute l’espèce humaine et nuisent même aux peuples qui restent vainqueurs ; le désir d’exercer un monopole est un désir mal conçu dans la mesure où ce monopole ne peut être acquis et maintenu que par la force ; l’instruction doit fortifier dans les esprits les idées qui tendent à augmenter la production et à respecter la production d’autrui ; et que toute l’espèce humaine ayant des buts communs, chaque homme doit se considérer dans les rapports sociaux comme engagé dans une compagnie de travailleurs.

C’est donc dans son expérience américaine qu’il conçoit son projet politique centré sur l’industrie. « La politique est pour me résumer en deux mots, la science de la production, c’est-à-dire la science qui a pour objet l’ordre des choses le plus favorable à tous les genres de production… Elle devient une science positive. »

Ce projet politique saint-simonien est favorable au libre-échange, comme en témoigna la signature d’un traité de libre-échange entre la France et le Royaume-Uni en 1860. Un aspect du libéralisme que les « MAGAnomics » ont oublié…

Patrick Gilormini est membre de la CFDT.

22.10.2025 à 11:50

Le couple Toumanov : une page de la guerre froide qui a des échos aujourd’hui

Texte intégral (3677 mots)

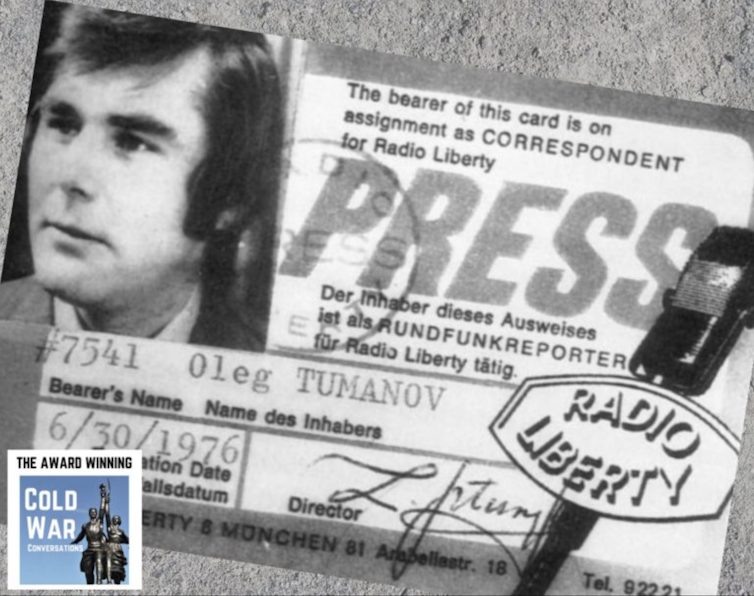

Durant la guerre froide, de nombreux Soviétiques captaient en cachette Radio Liberty, une station financée par les États-Unis et dont le QG se trouvait à Munich (alors en République fédérale d’Allemagne). Ils y écoutaient des dissidents originaires d’URSS qui leur faisaient connaître des informations inaccessibles dans leurs médias nationaux du fait de la censure. L’un de ces journalistes était Oleg Toumanov. Son épouse, Eta, enseignait le russe à des militaires américains. Mais Oleg – de même, très probablement, qu’Eta – travaillait en réalité pour le KGB…

Les histoires d’espions ont pour intérêt majeur non tant d’établir des faits – tout le monde y ment, ou à peu près – que de susciter des questions, celles-ci aidant à décrypter d’autres cas, plus contemporains.

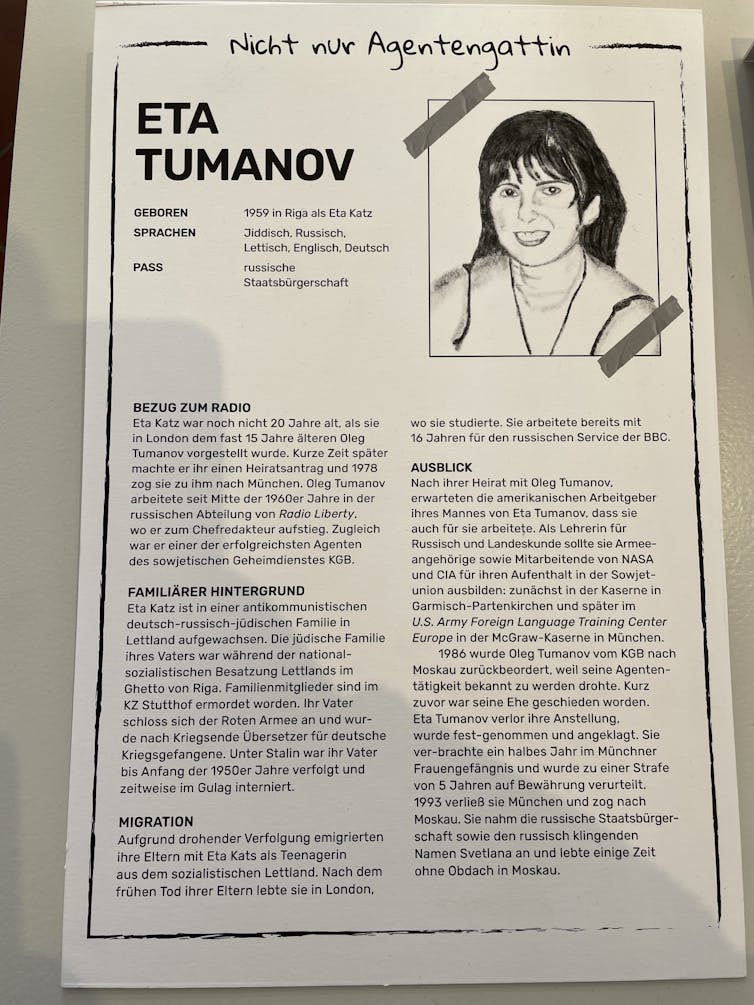

Très révélateurs, les parcours d’Oleg Toumanov et de son épouse ont été rappelés lors d’une exposition intitulée « Des Voix de Munich dans la Guerre froide », organisée au musée municipal de Munich du 30 septembre 2022 au 5 mars 2023 et consacrée aux radios occidentales Radio Free Europe (RFE)/Radio Liberty (RL).

Oleg Toumanov (1944-1997) travaillait pour Radio Liberté (RL), mais aussi pour le KGB. Quant à son épouse… la question reste complexe.

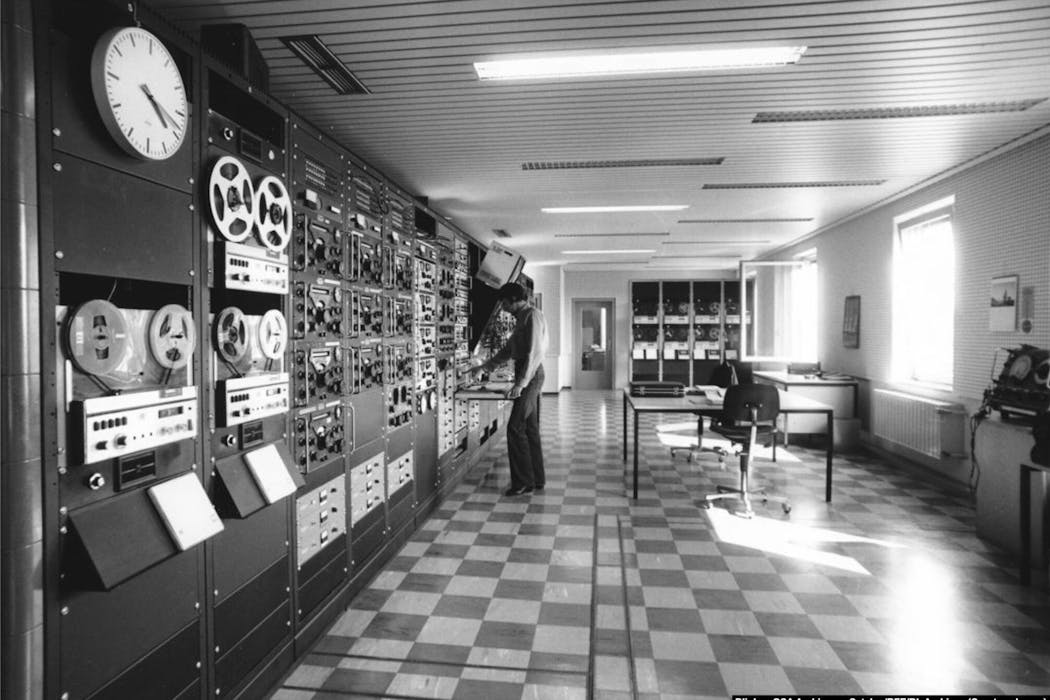

Radio Liberté, l’une des radios occidentales émettant vers l’URSS

La guerre froide avait à peine commencé quand les États-Unis ont créé deux radios basées à Munich : Radio Free Europe (RFE), qui, dès 1950, émettait vers les pays d’Europe centrale contrôlés par l’URSS ; et Radio Liberty qui visait l’URSS et qui, lancée le 1er mars 1953 sous le nom de Radio Liberation from Bolshevism, est devenue, en 1956, Radio Liberation, puis, en 1959, Radio Liberté (RL). Ses programmes, comme ceux de RFE, étaient diffusés dans les langues des auditeurs potentiels.

Aujourd’hui, nous parlerions de « guerre des narratifs » : il s’agissait de faire parvenir aux sociétés dites « de l’Est » des informations sur l’Occident, mais aussi sur leurs propres pays, par exemple en lisant à l’antenne des textes de dissidents, et d’accompagner le tout d’éléments des cultures occidentales et dissidentes.

Les États-Unis considéraient pouvoir ainsi fragiliser l’URSS, et celle-ci a d’ailleurs brouillé RL dès ses débuts. Pour Mark Pomar, qui y a été employé, RL et RFE étaient l’expression d’émigrés souhaitant représenter leur pays tel qu’il serait sans les communistes, alors que Voice of America, apparue en février 1947, était, elle, conçue comme la voix officielle des États-Unis ; Radio Liberté était donc, aux yeux de Pomar, « une radio entièrement russe qui se trouvait être à Munich », mais dont les financements venaient de la CIA jusqu’en 1971, puis du budget américain.

Oleg Toumanov, une belle carrière chez Radio Liberté

Oleg Toumanov qui, en 1993, publiera des « souvenirs » en anglais sous le titre Confessions d’un agent du KGB, a travaillé à Radio Liberté pendant vingt ans.

Né à Moscou en 1944, il rejoint en 1963 la flotte soviétique. En novembre 1965, il quitte son bateau à la nage près des côtes libyennes ; une fois à terre, il déclare vouloir être transféré chez les Occidentaux. Le 5 décembre 1965, un avion américain le conduit en RFA, dans un centre américain pour réfugiés : il y est interrogé, y compris avec l’aide d’un détecteur de mensonges. Le 14 avril 1966, il obtient l’autorisation de résider en permanence en Allemagne. Peu après, et non sans avoir subi de nouveaux tests, il est recruté par Radio Liberté.

Sa carrière y est spectaculaire : engagé au département « nouvelles » du service russe, Toumanov intervient assez vite à l’antenne et signe, dès 1967, un contrat à vie avec RL. Quelques années plus tard, il est nommé rédacteur en chef du service russe : le plus haut poste que puisse décrocher un non-Américain.

Mais Toumanov disparaît le 26 février 1986. Il réapparaît à Moscou le 28 avril, lors d’une conférence de presse organisée par le ministère soviétique des Affaires étrangères, et dénonce les liens de RL avec la CIA. Par la suite, il expliquera avoir risqué d’être démasqué, suite à la défection de deux officiers du KGB. Avec l’aval de celui-ci, il a donc rejoint Berlin-Est et y a été débriefé, avant de prendre l’avion pour Moscou. Gorbatchev, au pouvoir en URSS depuis un an, vient de lancer la perestroïka.

Un parcours en questions

Ce parcours suscite bien des questions. L’une porte sur le moment où Toumanov a été recruté par les services soviétiques : sa « fuite d’URSS » était-elle une opération programmée par ceux-ci, comme Toumanov l’affirmera dans ses mémoires ? Ou, comme le croiront certains de ses collègues de RL, le jeune homme a-t-il été recruté alors qu’il se trouvait déjà en Occident ?

En outre, de quelles missions était-il chargé ? Il devait, écrira-t-il, infiltrer les cercles d’émigrés, et aurait transmis à ses officiers traitants – qu’il rencontrait à Berlin-Est, Vienne et Helsinki, mais jamais en RFA – des informations sur les employés de Radio Liberté. Il se chuchote aussi que, grâce à des documents transmis par Toumanov, l’URSS aurait découvert qu’une taupe travaillait pour les Américains dans les plus hauts cercles du PCUS.

L’ancien marin aurait également joué un rôle clé dans une opération conçue pour désinformer l’Occident. En revanche, Toumanov n’était sans doute pas chargé d’infléchir la rhétorique de Radio Liberté : passer pour un adversaire féroce du pouvoir soviétique était l’une des conditions de son poste…

S’agissait-il d’un cas isolé ? Non. Des documents désormais accessibles montrent que RL était « l’une des principales cibles » des services secrets de l’Est. La « guerre des narratifs » était au cœur, aussi, de la guerre froide.

L’épouse de Toumanov, Eta-Svetlana Katz-Toumanov

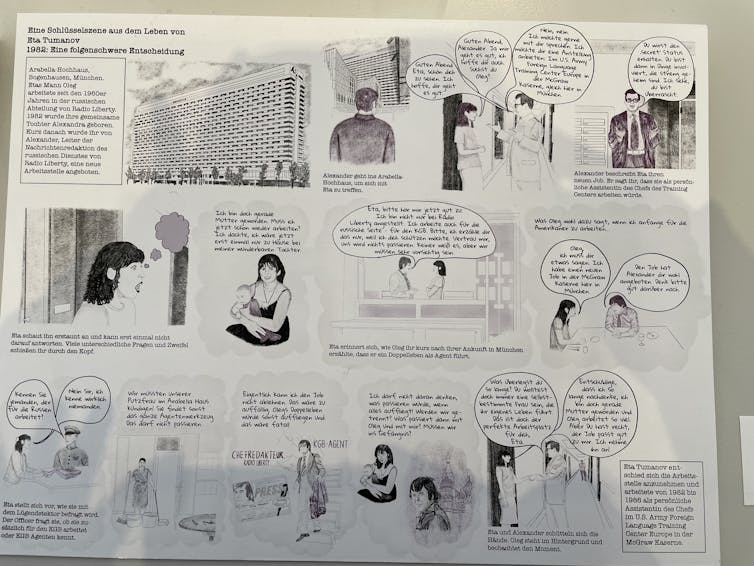

Toumanov a épousé, en 1978, Eta Katz (ou Drits), qu’il avait rencontrée quinze jours plus tôt à Londres.

Dans une interview d’avril 2023, elle dira être née en 1959 à Riga et venir d’une « famille juive dissidente » qui souhaitait émigrer, ce qui était alors « presque impossible ». Mais, en 1970, une dizaine de personnes, juives pour la plupart et regroupées autour d’Edouard Kouznetsov, tentent de détourner un avion pour partir en Israël. Leur tentative ratée et leur procès suscitent une importante mobilisation internationale : le combat des Juifs pour quitter l’URSS devient mondialement connu. Dans ce contexte, les Katz peuvent émigrer en juin 1971, et Eta elle-même parlera de « miracle ». À Londres, à seize ans, elle commence à travailler comme secrétaire pour le service russe de la BBC.

Trois ans plus tard, elle rencontre Toumanov et le suit à Munich. Il lui aurait révélé, une ou deux semaines plus tard, qu’il travaillait pour le KGB. La jeune femme aurait été horrifiée, mais les deux postes qu’elle a par la suite occupés font douter de l’authenticité de ce « choc ». D’abord, elle enseigne le russe dans un institut de l’Armée américaine, et ses étudiants sont des officiers américains qui se préparent à des missions en URSS. Puis, en 1982, suite à une proposition d’un cadre de Radio Liberté, elle devient l’assistante du directeur de cet institut et travaille dans la base américaine.

Cette planche montre le moment où Alexander, le chef d’Oleg à Radio Liberté, propose à Eta de travailler comme assistante du directeur de l’institut de langues, avec un accès à des informations secrètes. Eta y est présentée comme une jeune mère qui hésite à accepter un tel poste.

Pour les rédacteurs de l’exposition de Munich, « les employeurs américains de son mari escomptaient qu’Eta Toumanov travaillerait pour eux », ce qui n’est pas impossible.

Les questions que pose ce mariage

De nouvelles questions se posent donc. Est-il imaginable qu’Eta Toumanov ait occupé ses deux postes en Bavière sans collaborer avec les services secrets soviétiques, ainsi que le prétend son mari dans ses « souvenirs » ? Non. D’ailleurs, elle-même reconnaît aujourd’hui cette collaboration, même si elle déclare y avoir été « forcée » par son mariage.

Quelles informations a-t-elle alors transmises ? D’après ce qu’elle a confié à un journal israélien, il s’agissait de renseignements sur les emplacements, les mouvements et les armements des troupes américaines, et de nombreux détails personnels sur ses étudiants américains. A-t-elle aussi cherché à recruter certains d’entre eux ? À les influencer ? Et si Eta avait travaillé pour le KGB, ou pour d’autres services, avant même sa rencontre avec Toumanov ? Elle le nie.

Comme d’autres cas l’indiquent, l’Union soviétique a infiltré ses collaborateurs dans toutes les vagues d’émigration et a recruté des agents dans chacune de ces vagues. Et le parcours d’Eta, comme celui de son mari, semble ridiculiser le travail des services secrets occidentaux – en l’occurrence, américains et allemands – chargés de repérer, parmi les émigrés, ceux liés au KGB. Arrêtée en 1987 par la police allemande, Eta Toumanov est emprisonnée – six mois, selon elle ; plus de neuf, à en croire son mari. Accusée d’avoir travaillé pour le GRU, les services secrets militaires soviétiques, elle n’est condamnée qu’à cinq ans de probation.

Svetlana Toumanov à Moscou

En 1993, Eta Toumanov quitte Munich pour Moscou, prend la citoyenneté russe et adopte le prénom de Svetlana. En 2025, elle vit toujours dans la capitale russe où Poutine, soi-disant croisé en RDA, lui aurait fait attribuer un appartement. Sur sa page Facebook, elle se présente comme « retraitée des services de renseignement extérieur de la Fédération de Russie » et proclame, le 16 septembre 2023, sa « fierté » d’être l’une des cinq personnes dont les parcours sont mis en valeur dans l’exposition de Munich.

Elle poste de nombreuses photos, prises lors de mondanités ou de cérémonies, souvent en compagnie de descendants de « légendaires agents secrets » soviétiques, hauts gradés, voire tueurs, du NKVD, comme ici lors d’un hommage sur les tombes de ces agents secrets, hommage auquel participent, entre autres, la petite-fille de Pavel Soudoplatov, ainsi que le fils et la fille de Naum Eitingon avec leurs enfants et petits-enfants ; ou lors d’une soirée avec l’un des membres de la famille de Félix Dzerjinski, le créateur de la Tchéka. Mais le 22 décembre 2024, elle rend aussi hommage à Edouard Kouznetsov, qui vient de mourir.

Radio Liberté aujourd’hui

Après le coup raté d’août 1991, Eltsine a autorisé RFE/RL à ouvrir un bureau à Moscou. Quatre ans plus tard, ces radios ont quitté Munich pour Prague. La guerre froide était, soi-disant, terminée.

Toumanov est mort en octobre 1997 à Moscou et y a été enterré avec les honneurs militaires.

Radio Liberté a été parmi les premiers médias à être déclarés « agents de l’étranger » par les autorités russes en décembre 2017 et ses correspondants ont quitté la Russie en mars 2022, deux semaines après l’attaque russe de l’Ukraine.

Le 14 mars 2025, Donald Trump a appelé à réduire au maximum légal les financements de l’US Agency for Global Media (USAGM) et des radios à l’étranger. RFE et RL continuent néanmoins d’émettre et de publier, tout en combattant cette décision en justice.

Cécile Vaissié ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

21.10.2025 à 15:08

Un an après les excuses de Biden, les droits des peuples autochtones aux États-Unis à nouveau fragilisés sous Trump

Texte intégral (2649 mots)

En octobre 2024, Joe Biden, alors encore président, présentait des excuses historiques aux peuples autochtones des États-Unis, dans la lignée des démarches entreprises par le Canada et par l’Australie en 2008. Un an plus tard, le retour de Donald Trump à la Maison Blanche a marqué un net revirement. Depuis janvier 2025, la nouvelle administration s’emploie à démanteler les avancées obtenues sous Biden et à imposer son propre récit national. Alors que les excuses de 2024 semblaient ouvrir la voie à un dialogue durable, la dynamique actuelle met un frein au processus de réparation historique et alimente les inquiétudes au sein des communautés autochtones.

–

Les excuses officielles présentées, le 25 octobre 2024, aux populations autochtones d’Amérique du Nord par le président Joe Biden, au-delà du baroud d’honneur de fin de mandat, ont inscrit les États-Unis dans un mouvement global de réparation des injustices historiques héritées de la colonisation, entamé dans d’anciennes colonies britanniques comme l’Australie et le Canada dès les années 1970.

Après l’Australie et le Canada en 2008, les États-Unis ont à leur tour reconnu le placement forcé de milliers d’enfants autochtones dans des pensionnats d’État pendant des dizaines d’années, et ainsi commencé à faire une place aux populations amérindiennes dans le récit national.

La reconnaissance des « générations volées » en Australie

En Australie, les Aborigènes sont, depuis l’indépendance du pays en 1901 et la construction d’une nation australienne blanche (politique « White Australia » de restriction de l’immigration non européenne), les grands oubliés de l’histoire du pays.

L’anthropologue australien W. E. H. Stanner aborde la problématique de l’exclusion des peuples autochtones de l’histoire du pays lors d’une conférence en 1968 consacrée au « grand silence australien » concernant l’histoire des Aborigènes en Australie depuis la colonisation britannique, à ce « culte de l’oubli » pratiqué à l’échelle nationale. Dès lors, le débat s’invite tant chez les historiens australiens que dans l’opinion publique, interrogeant la place des peuples autochtones dans le récit national.

L’année 1992 marque un tournant dans l’attitude observée par le gouvernement australien face aux peuples aborigènes : le premier ministre Paul Keating reconnaît la responsabilité des Australiens non aborigènes dans les crimes commis contre les populations autochtones depuis le début de la colonisation du pays lors du désormais célèbre discours de Redfern.

Quelques années plus tard, en 1995, le procureur général d’Australie demande l’ouverture d’une enquête nationale sur le placement forcé de milliers d’enfants aborigènes dans des internats religieux gérés par des missionnaires (les « mission schools ») entre les années 1910 et 1970.

Les résultats de l’enquête, publiés en 1997 dans le rapport « Bringing them home », font l’effet d’une bombe dans l’opinion publique australienne, jusqu’alors largement ignorante des souffrances infligées aux familles aborigènes. Les Australiens prennent la mesure de ce que leurs gouvernements successifs ont fait subir aux familles aborigènes : enlèvements d’enfants, adoptions forcées, mauvais traitements, crimes. Jusque dans les années 1970, des milliers d’enfants furent ainsi placés dans les écoles des missionnaires : on les appelle les « générations volées » (« stolen generations »).

Si ces générations volées laissent à partir de la fin du XXe siècle une trace indélébile dans l’histoire du pays qui ne peut désormais plus être ignorée, il faudra cependant attendre 2008 pour que des excuses officielles soient enfin présentées aux Aborigènes par le premier ministre Kevin Rudd.

Les excuses officielles du gouvernement canadien aux Premières Nations

2008 est également l’année des excuses officielles du gouvernement canadien aux populations autochtones du Canada (les Premières Nations, Métis et Inuits) par la voix du premier ministre Stephen Harper.

Ces excuses font suite à la plus grande procédure de recours collectif (« class action ») engagée dans l’histoire du Canada, qui aboutit à l’Indian Residential Schools Settlement Agreement, en 2006, puis à la création d’une commission de réconciliation (Truth and Reconciliation Commission), en 2015. Au Canada, on estime à 150 000 le nombre d’enfants placés dans les pensionnats d’État (« residential schools ») en un peu plus d’un siècle.

De nouvelles excuses officielles sont présentées quelques années plus tard, en 2021, par le premier ministre Justin Trudeau, à l’attention des survivants des pensionnats de la province du Newfoundland et du Labrador, province exclue du discours de Harper en 2008, et de leurs familles.

Le discours de Trudeau intervient alors que le pays est secoué par des révélations macabres liées au traitement inhumain des enfants des Premières Nations dans les pensionnats d’État : au printemps 2021, les restes de 215 enfants sont identifiés sur le site d’une ancienne école de Colombie-Britannique.

À lire aussi : La découverte d’un charnier d’enfants autochtones rappelle au Canada un sombre passé

D’autres étapes ont jalonné la prise de conscience de l’administration canadienne sur le sort des enfants des Premières Nations, leur octroyant au XXIe siècle une place et une visibilité dans la vie politique et dans le paysage médiatique du pays. Ainsi, les conclusions d’une grande enquête nationale sur les nombreuses disparitions de jeunes filles amérindiennes, publiées en 2019, dressent une liste de recommandations intimant le gouvernement à intégrer les cultures et langues autochtones dans la culture nationale, à mettre en place des actions de réparations et à éduquer le public et les médias.

À lire aussi : L’action collective réglée, il ne faut pas oublier les histoires des survivants des pensionnats autochtones

Au Canada, comme en Australie, la parole se libère et les histoires se racontent. Afin de s’assurer que l’histoire des Premières Nations ne retombe pas dans l’oubli, des ressources pédagogiques nationales ont été créées à destination des enseignants canadiens pour leur permettre d’intégrer cette part de l’histoire du pays dans leur enseignement.

Le processus de réparation des injustices historiques aux États-Unis

Après la colonisation des territoires nord-américains par les Européens, entamée au début du XVIIe siècle, et surtout de l’expansion des États-Unis entre 1803 et 1890 (la « conquête de l’Ouest »), on estime à environ 240 000 la population survivante d’Amérindiens (Native Americans) à la fin du XIXe siècle.

Décimés par les maladies européennes, les déplacements forcés, les massacres et les guerres, les Amérindiens sont relocalisés de force dans des réserves, sur des territoires souvent stériles et inhospitaliers, forcés à la sédentarisation, et leurs enfants envoyés dans des écoles gérées d’abord par les communautés religieuses et les paroisses, puis par l’État fédéral états-unien.

Entre les années 1870 et 1970, des dizaines de milliers d’enfants autochtones furent placés dans des pensionnats gérés par l’État fédéral (boarding schools). Comme en Australie et au Canada, les enfants y étaient la plupart du temps placés de force et sans le consentement de leurs parents. L’objectif affiché était de « civiliser » les enfants autochtones afin de permettre leur assimilation dans la société blanche américaine.

Il faudra attendre 1978 et l’Indian Child Welfare Act pour que les Amérindiens puissent retrouver leur droit fondamental à décider de l’éducation de leurs enfants. Comme l’a répété le président Biden dans son discours du 25 octobre 2024, cette histoire-là n’est pas enseignée dans les écoles.

Aux États-Unis, le processus de réparation des injustices historiques concernait jusqu’alors les Noirs américains, descendants des millions d’esclaves importés d’Afrique du XVIIe au XIXe siècle, et non les Amérindiens. Il était grand temps de briser le silence assourdissant qui a entouré l’histoire des populations autochtones nord-américaines pendant plus de deux siècles, comme l’a reconnu le président Biden : « Cela aurait dû être fait depuis longtemps. »

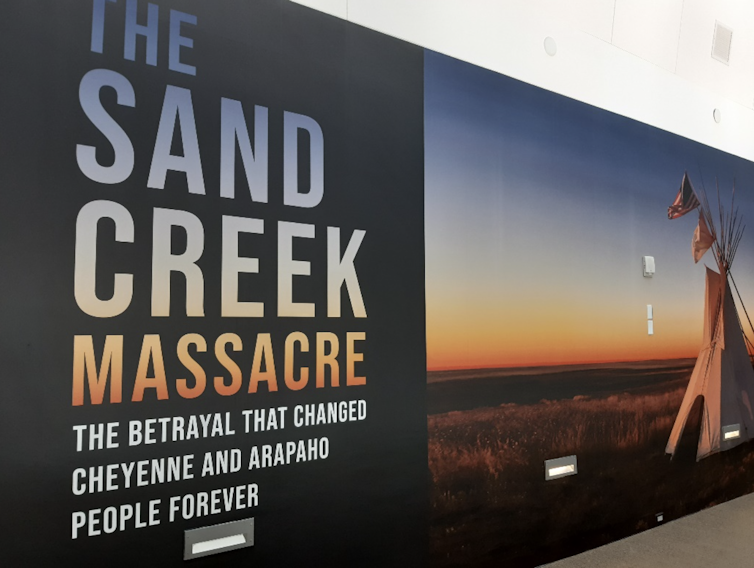

À travers le pays apparaissent ainsi les témoignages tant attendus d’un processus de reconnaissance de la face sombre de l’histoire de la conquête de l’Ouest, d’une volonté de réparation, d’une volonté aussi d’en finir avec le mythe du bon cow-boy et du mauvais Indien, créé au XIXe siècle et encore très vivace pendant la majeure partie du XXe siècle. En témoignent l’exposition sur le massacre de Sand Creek (ré)ouverte fin 2022 au musée de l’histoire du Colorado de Denver, ou la mise à jour, la même année, de la section consacrée aux peuples et cultures indigènes du musée d’histoire naturelle de Houston, effectuée en partenariat avec des conseillers issus de tribus amérindiennes.

Un an après : l’histoire états-unienne selon Trump

Les excuses officielles présentées par Joe Biden posèrent la première pierre d’un processus de reconnaissance des souffrances et injustices imposées aux Amérindiens et de leur place dans l’histoire des États-Unis, participant ainsi à une réécriture globale de l’histoire de la colonisation, une histoire alimentée à la fois par de nouvelles considérations pré- et post-coloniales, une histoire différente de celle, hégémonique, jusqu’alors écrite par les colons européens et leurs descendants.

Mais un an plus tard, l’écriture de l’histoire des États-Unis a pris une nouvelle direction avec l’administration Trump. En effet, dans un décret signé le 27 mars 2025 et intitulé « Restoring Truth and sanity to American history » (« Restauration de la vérité et du bon sens dans l’histoire américaine »), le président Trump accuse l’administration Biden d’avoir promu « l’idéologie corrosive » d’un « mouvement révisionniste » qui chercherait à construire une histoire « raciste, sexiste et oppressive » de la nation.

En quelques mois, les pages sombres de l’histoire états-unienne doivent disparaître des sites Internet fédéraux, des monuments et parc nationaux, des grands musées. L’Amérique blanche chrétienne reprend le contrôle sur un récit national qu’elle veut façonner à l’image de ses mythes et en accord avec sa propre version de l’histoire.

Sonia Félix-Naix ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

20.10.2025 à 15:19

Informer sur les risques et bénéfices de la migration influence-t-il la décision de migrer ?

Texte intégral (2718 mots)

Une étude quantitative de 2025 réalisée auprès d’un échantillon représentatif de la population résidente en Algérie confirme que les campagnes d’information sur les risques de la migration irrégulière promues par l’Union européenne et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) n’ont qu’un impact très faible sur la propension à émigrer en dehors des voies légales.

Au printemps dernier, le fonds « Asile, migration et intégration » (Amif), créé par l’Union européenne (UE), lançait un appel à proposition afin de prévenir la migration irrégulière par des campagnes d’information sur les risques liés à ce type de migration.

L’objectif de cet appel doté d’un budget de 10 millions d’euros :

« Dissuader et prévenir la migration irrégulière en fournissant des informations fiables sur les dangers de la migration irrégulière, sur les voies légales d’accès à l’Europe et sur les possibilités économiques alternatives dans les pays d’origine. »

Malgré le fait que les chercheurs s’interrogent depuis longtemps sur l’efficacité de ce type de campagne, l’UE, ses États membres mais aussi l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) dépensent, chaque année, des budgets conséquents dans des campagnes de ce genre.

Des campagnes nombreuses et à l’efficacité douteuse

Les campagnes d’information ciblant les pays d’origine et de transit des migrants, notamment par le biais d’annonces à la radio et à la télévision, dans les journaux ou sur les réseaux sociaux, sont un outil de dissuasion de la migration très fréquemment utilisé par les gouvernements.

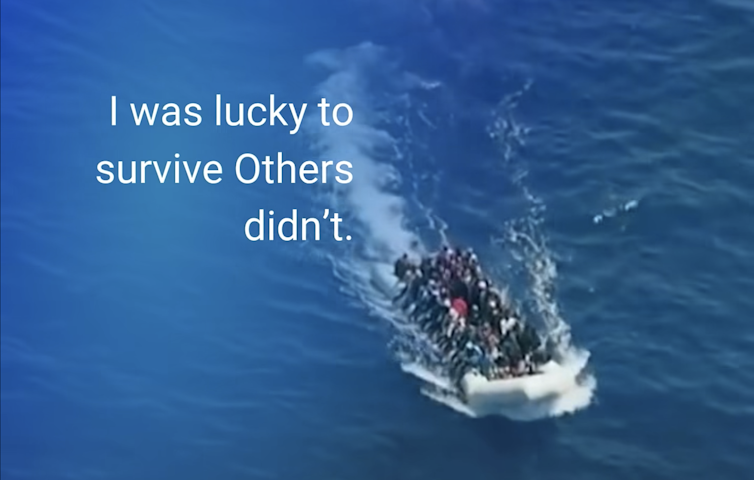

Une caractéristique récurrente de ces campagnes est qu’elles mettent en avant les dangers et risques liés à la migration et évoquent rarement les bénéfices que celle-ci peut procurer ni n’informent sur les modalités légales par lesquelles il est possible de rejoindre l’Europe. Dans ces campagnes, l’usage de dispositifs audiovisuels induisant la peur est également fréquent.

Entre 2015 et 2019, au moins 130 campagnes ont été mises en œuvre, dont 104 soutenues par des gouvernements de l’UE. À titre d’exemple, l’OIM et le ministère italien de l’intérieur ont conduit, entre 2016 et 2023, la campagne « Aware Migrants », qui ciblait 11 pays africains d’émigration et de transit. Cette campagne aurait touché, selon ses organisateurs, plus d’un demi-million d’individus. Plus récemment, en 2025, la Belgique a conduit des campagnes visant les demandeurs d’asile camerounais et guinéens transitant par la Bulgarie et la Grèce afin de leur faire savoir que les centres d’accueil du pays sont complets.

Les chercheurs qui ont analysé ce type de campagnes identifient trois limites récurrentes inhérentes à cet instrument des politiques migratoires européennes.

D’abord, la recherche qualitative existante (une sur le Cameroun, l’autre sur le Ghana) démontre que, contrairement aux hypothèses des financeurs des campagnes, la plupart des candidats potentiels à la migration dans les pays à revenus faible ou intermédiaire sont plutôt bien informés sur les risques liés à la migration irrégulière. Il n’empêche qu’en dépit de leur connaissance des risques encourus, y compris celui de perdre la vie, ils sont nombreux à estimer que, vu l’absence de voies légales pour quitter le pays où ils vivent, l’immigration irrégulière est leur seule possibilité.

À lire aussi : « Barcelone ou la mort » : au Sénégal, des femmes et des hommes en quête d’avenir

Ensuite, des travaux antérieurs ont déjà montré que les candidats à la migration accordent peu de crédit à la qualité de l’information diffusée dans des campagnes financées par des institutions explicitement motivées par le désir de réduire les flux migratoires. Ces campagnes peinent par conséquent à contrer les récits positifs diffusés par d’autres sources – tels les messages véhiculés par les passeurs et par les migrants de même origine déjà établis en Europe – et sont pour cette raison fréquemment présentées par la recherche comme vouées à l’échec.

Enfin, la communauté scientifique dans le champ des études migratoires souligne l’absence d’évaluation systématique de l’impact de ces campagnes et indique que, lorsque des évaluations sont conduites, celles-ci présentent des problèmes de fiabilité. Certains spécialistes s’interrogent également sur le caractère éthique de ces campagnes, qui visent à légitimer des politiques migratoires restrictives, et dont la capacité réelle à réduire la migration irrégulière paraît douteuse.

Une première évaluation à grande échelle auprès de la population algérienne

En réponse à ces critiques, notre étude a mis sur pied une expérimentation intégrée à une enquête administrée en ligne auprès d’un panel de 1 206 personnes représentatif de la population résidente en Algérie afin de tester l’impact de certaines informations sur la décision de migrer de façon irrégulière vers l’Europe.

La population sans papiers algérienne est en effet l’une des plus importantes en Europe : selon Eurostat, parmi les 918 925 personnes en séjour irrégulier en Europe en 2024, près de 60 000 sont des citoyens algériens. Elle constitue aussi le premier groupe national en nombre d’ordre de quitter le territoire, émis dans l’UE (plus de 38 000 citoyens algériens concernés en 2024).

Dans cette expérimentation, nous avons testé six messages.

Les deux premiers portent sur les risques liés à la migration : une vignette concerne les dangers de la migration irrégulière et comprend les risques de décès en mer, d’arrestation et d’expulsion du continent européen. La deuxième traite des murs et des grillages érigés en de nombreux points du territoire de l’UE dans le but de contenir l’immigration irrégulière. Chacun de ces messages a été testé dans une version « texte seul » et dans une version où le même texte est accompagné d’une photo d’illustration renforçant le caractère inquiétant du message écrit.

Les deux autres messages, testés uniquement en version « texte seul », concernaient l’accès aux droits des personnes migrantes dans le pays d’immigration, fréquemment présentés dans le débat politique comme des éléments susceptibles d’encourager la migration irrégulière vers l’Europe. À cet effet, une vignette fournissait des informations concernant la possibilité pour les sans-papiers de régulariser leur statut sous certaines conditions dans différents États membres de l’UE. L’autre concernait la possibilité pour les migrants algériens d’accéder à certaines prestations sociales en Europe grâce à l’existence d’accords bilatéraux de sécurité sociale.

Chacun de ces messages a été testé auprès d’une partie de l’échantillon. Les participants exposés à l’un de ces messages tout comme le groupe de contrôle (n’ayant pas reçu de message) ont ensuite répondu à trois questions sur leur désir et intention d’émigrer vers l’Europe, y compris de façon irrégulière.

Au terme de notre analyse, et dans la continuité des travaux principalement qualitatifs réalisés jusqu’ici sur la question, notre étude confirme l’absence d’impact des campagnes d’information. Plus précisément, fournir des informations sur les risques et les bénéfices liés à la migration n’a pas d’impact significatif sur la propension à migrer de façon irrégulière des individus résidant dans les pays à niveau de revenus faible et intermédiaire.

Impact insignifiant, débat indispensable

Puisqu’il se confirme que ce type d’information n’a pas d’impact sur la décision de migrer de façon irrégulière, il convient à nouveau d’interroger l’objectif des campagnes d’information menées dans les pays d’origine.

Si leur rôle est uniquement de rassurer les opinions publiques européennes quant à la capacité des États à limiter la migration irrégulière, s’agit-il d’un usage légitime des ressources publiques ? Si, comme cela est fréquemment invoqué, l’objectif est réellement d’informer les candidats à la migration quant à la réalité de l’expérience migratoire, alors l’usage d’informations délibérément incomplètes et inquiétantes sur la migration vers l’Europe pose bien entendu de sérieuses questions éthiques.

Autrement dit, le débat sur les campagnes d’information doit s’inscrire dans un débat plus large sur l’évolution des politiques migratoires en Europe. Comme le réclament la communauté scientifique et la société civile organisée, une politique migratoire qui entend permettre uniquement la migration régulière ne peut privilégier à ce point les réponses répressives et dissuasives sans risquer de continuer à produire des politiques migratoires inefficaces et dangereuses.

Si ces campagnes d’informations doivent être poursuivies, il importe qu’elles prennent désormais en compte deux éléments cruciaux jusqu’ici trop souvent passés sous silence. Il s’agit, d’une part, de reconnaître, outre la nécessité de créer de nouvelles voies d’accès légales et sûres vers l’Europe, qu’il existe des modalités légales limitées de migration, dont ces campagnes ne font pas mention. Informer adéquatement sur ces voies légales est un corollaire indispensable au droit de tout individu à quitter son pays, tel que garanti par la Déclaration universelle des droits de l’homme. D’autre part, dans un souci d’offrir une vision réaliste de l’expérience migratoire en Europe, il importe également que ces campagnes reconnaissent que, lorsque les politiques d’inclusion adéquates sont mises en œuvre, l’aspiration des candidats à la migration à une vie meilleure en Europe peut être rencontrée.

Sans prendre ces éléments en considération, ces campagnes sont condamnées à reproduire une vision partielle de l’expérience migratoire en Europe à laquelle les candidats à la migration ne continueront à accorder que peu de crédit.

Jean-Michel Lafleur a reçu des financements du FRS-FNRS pour conduire cette recherche.

Abdeslam Marfouk ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.