06.10.2025 à 16:28

Les citadins sont-ils prêts à réduire la place de la voiture pour végétaliser la ville ?

Texte intégral (3154 mots)

Face à la multiplication des vagues de chaleur, les villes doivent se réinventer. La végétalisation fait partie de la palette de solutions possibles, mais se heurte à une difficulté : pour cela, il faut souvent réduire l’espace alloué à d’autres usages, comme la circulation ou le stationnement automobile. Une étude récente, menée à Lyon (Rhône), suggère que les citadins sont prêts à soutenir de telles mesures… à condition que son impact reste limité et que ses bénéfices concrets soient perceptibles.

La France a de nouveau subi pendant l’été 2025 une canicule parmi les plus intenses jamais enregistrées. Le mois de juin 2025 a ainsi été le plus chaud jamais mesuré en Europe de l’Ouest. À cette occasion, plusieurs villes ont franchi la barre des 40 °C, comme Bordeaux (41,6 °C), Toulouse (41,5 °C), Angoulême (42,3 °C) ou Nîmes (41,8 °C).

L’intensification des vagues de chaleur, tant en termes de fréquence que de durée, contribue à rendre les espaces urbains de plus en plus difficiles à vivre. En cause, l’effet d’îlot de chaleur urbain (ICU) : l’asphalte et le béton, par exemple, stockent la chaleur, et le peu de végétation limite le rafraîchissement nocturne par évapotranspitation.

Face à ces extrêmes devenus la norme, les villes doivent se réinventer et créer des « îlots de fraîcheur urbains », des zones refuges où les températures sont plus clémentes.

Plusieurs approches peuvent être envisagées.

Elles peuvent s’appuyer sur des changements de comportement des citadins, comme l’aération nocturne des logements, l’adaptation des horaires de travail ou encore la réduction des activités extérieures en période de forte chaleur.

Elles peuvent aussi reposer sur des aménagements techniques et architecturaux, tels que la construction de bâtiments bioclimatiques, l’utilisation de revêtements à fort albédo ou l’irrigation ponctuelle des espaces extérieurs.

Une troisième voie, enfin, réside dans l’accroissement de la végétation urbaine, largement documentée dans la littérature scientifique comme facteur de rafraîchissement.

Il existe toutefois une limite structurelle. Les grandes villes disposent rarement de la place suffisante pour, à la fois, planter des arbres, désimperméabiliser les sols et verdir les rues sans devoir transformer les usages de l’espace public et réduire l’espace alloué à d’autres usages.

La végétalisation bouscule notamment la place de la voiture, comme nous avons pu le démontrer dans une recherche publiée dans la revue Land Economics.

À lire aussi : Paris est une des pires villes européennes en temps de canicule. Comment changer cela ?

Le vert urbain, entre bénéfices et zones de friction

Les bénéfices de la nature en ville sont nombreux et documentés : îlots de fraîcheur, amélioration de la qualité de l’air, infiltration des eaux pluviales, accueil de la biodiversité, atténuation du bruit, sans oublier les impacts positifs sur la santé mentale et le lien social.

Un seul arbre peut abaisser de plusieurs degrés la température ambiante, et attirer des espèces parfois rares en milieu urbain. Par exemple, une simulation réalisée par Météo France estime que l’ajout de 300 hectares de végétation à Paris permettrait d’abaisser la température de 0,5 à 1 °C lors d’un épisode de canicule.

Plus concrètement, à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), une commune située au nord de Paris, la transformation d’un parking en îlot de fraîcheur grâce à la plantation de 72 arbres a réduit la température ressentie de 3,1 °C en moyenne.

Mais cette végétalisation nécessite de l’espace, alors même que l’espace urbain est précisément limité et fait l’objet de multiples usages concurrents. À Paris, la piétonnisation des berges de Seine ou la transformation de la rue de Rivoli ont par exemple suscité de vifs débats.

À Bordeaux (Gironde), Lyon (Rhône) ou Grenoble (Isère), les créations de trames vertes entraînent également des réactions contrastées selon les quartiers et les profils d’usagers. Des conflits d’usage, entre automobilistes, cyclistes, piétons et riverains sont au cœur des tensions liées à ces projets.

À Lyon comme ailleurs, les nouveaux aménagements urbains (place publique, rond-point, voie sur berge, réseau de transport, etc.) intègrent de plus en plus de végétation. Les abords des nouvelles lignes de tramways ont été repensés pour accueillir arbres, pelouses ou bandes fleuries.

Ces projets transformateurs s’inscrivent dans des politiques environnementales ambitieuses, comme le plan Canopée de la métropole et répondent à une demande citoyenne croissante pour un cadre de vie plus sain.

Mais ils se font souvent au détriment d’autres usages : voies de circulation rétrécies, suppression de places de stationnement, ralentissements logistiques, coûts de mise en œuvre et d’entretien.

Ces arbitrages posent la question de l’usage de l’espace public, et de l’acceptabilité sociale des projets de végétalisation urbaine.

Des citoyens prêts à faire des compromis… à certaines conditions

Pour mieux comprendre comment les habitants opèrent ces arbitrages, nous avons, dans le cadre de notre étude, évalué la demande sociale de végétalisation urbaine de la part des habitants de la métropole du Grand Lyon.

Dans une enquête basée sur ce qu’on appelle la méthode d’expérience de choix, 500 répondants représentatifs de la population de la métropole ont été confrontés à plusieurs scénarios de verdissement des abords du tramway sur leur territoire.

Chaque scénario comportait, à des niveaux variables, quatre paramètres clés :

- réduction des températures lors des canicules,

- augmentation de la biodiversité (mesurée par l’abondance d’oiseaux),

- réduction de l’espace pour la circulation et le stationnement,

- enfin, une hausse de la fiscalité locale.

Cette étude a permis d’estimer un « consentement à payer » moyen des répondants pour différentes caractéristiques de la végétalisation en ville. Ce type d’outil est précieux pour orienter les politiques publiques, car il révèle les préférences citoyennes pour des biens et des services comme les services écologiques qui n’ont pas de prix de marché.

Résultats : les citoyens prêts à faire des compromis… à certaines conditions.

En moyenne, les habitants interrogés se montrent ainsi favorables à la végétalisation. Ils sont prêts à payer 2,66 € par mois (en termes de hausse des taxes locales) pour chaque degré de baisse des températures et 0,49 € pour chaque point de biodiversité gagné (1 % d’oiseaux en plus). Ils sont favorables aux scénarios qui améliorent la biodiversité et le rafraîchissement de l’air tout en réduisant l’espace consacré aux voitures de manière minimale.

Cependant, ils sont nettement opposés aux scénarios qui réduisent plus fortement l’espace routier sans bénéfice environnemental suffisant.

Nos analyses montrent également une forte hétérogénéité entre répondants : les habitants du centre-ville, probablement déjà confrontés à plusieurs restrictions de circulation, sont plus critiques ainsi que les ménages les plus favorisés et les usagers quotidiens de la voiture.

À l’inverse, les personnes avec enfants ou consommant des produits issus de l’agriculture biologique – ce dernier étant un indicateur de la sensibilité à l’environnement – expriment un soutien accru aux projets de végétalisation urbaine.

À lire aussi : Réduire la place de la voiture en ville est-il aussi impopulaire qu’on le pense ?

Végétaliser avec les citoyens, pas contre eux

Face à l’urgence climatique, les villes doivent se doter de politiques de végétalisation ambitieuses. Mais ces solutions doivent aussi être socialement acceptables.

Notre étude montre que la majorité des habitants de Lyon seraient prêts à contribuer au financement d’un projet de végétalisation urbaine dès lors qu’il ne réduit que modérément l’espace disponible pour l’automobile. Une solution qui n’occuperait pas trop d’espace, comme la végétalisation verticale, serait donc pertinente.

Pour les décideurs locaux, il convient donc de mettre en place des projets de végétalisation prioritairement dans les communes déficitaires en arbres. Comme souligné par les résultats de notre étude, l’acceptabilité de ces projets suppose d’impliquer les citoyens dès leur conception et de mesurer régulièrement leur impact. C’est à ce prix que les villes du futur pourront être à la fois plus vertes, plus vivables, et plus justes.

À lire aussi : Les arbres en ville : pourquoi il n’y a pas que le nombre qui compte

Maia David a reçu des financements du Ministère de la Transition Écologique et de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) dans le cadre du Programme ITTECOP.

Basak Bayramoglu, est co-coordinatrice du projet SEMEUR et a reçu des financements de Ministère de la Transition Écologique (MTE) dans le cadre du Programme ITTECOP. Basak Bayramoglu est membre de la Chaire Énergie et Prospérité, sous l'égide de La Fondation du Risque.

Carmen Cantuarias est co-coordinatrice du projet SEMEUR et a reçu des financements de Ministère de la Transition Écologique (MTE) dans le cadre du Programme ITTECOP. Elle a travaillé au CGDD (MTE) en tant que chargée de mission sur les instruments économiques pour la biodiversité.

Laetitia Tuffery a reçu des financements du Ministère de la Transition Écologique (MTE) et de l'Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) dans le cadre du Programme ITTECOP.

06.10.2025 à 16:22

Pour sauver les pôles, les projets de géo-ingénierie sont voués à l’échec

Texte intégral (2061 mots)

Alors que les pôles fondent à un rythme accéléré, certains chercheurs misent sur la géo-ingénierie pour ralentir la catastrophe : rideaux sous-marins, microbilles de verre ou fertilisation des océans. Mais une récente étude montre que ces solutions spectaculaires sont inefficaces, coûteuses et dangereuses – et qu’elles risquent surtout de détourner l’attention de l’urgence à réduire nos émissions de gaz à effet de serre.

Notre planète continue de se réchauffer en raison des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines. Les régions polaires sont particulièrement vulnérables à ce réchauffement. L’étendue de la banquise diminue déjà dans l’Arctique comme dans l’Antarctique. Les calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique fondent, et des changements brutaux sont en cours dans les deux environnements polaires.

Ces changements ont de profondes conséquences pour nos sociétés, qu’il s’agisse de la montée du niveau de la mer, de l’évolution de la circulation océanique ou de la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes. Ils entraînent aussi de lourdes conséquences pour les écosystèmes, notamment pour les ours polaires et les manchots empereurs, devenus des symboles des effets du changement climatique.

Le moyen le plus efficace pour atténuer ces changements et réduire le risque d’impacts généralisés est de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, la décarbonation progresse lentement, et les projections actuelles indiquent une augmentation de la température d’environ 3 °C d’ici à 2100.

Aussi, certains scientifiques et ingénieurs, conscients des changements attendus et de l’importance des régions polaires pour la santé de la planète, ont-ils proposé de développer des approches technologiques, appelées géo-ingénierie, afin d’atténuer les effets sur l’Arctique et l’Antarctique.

Dans une étude publiée récemment dans Frontiers in Science, mes collègues et moi avons évalué cinq des concepts de géo-ingénierie les plus avancés envisagés pour les régions polaires. Nous en avons conclu qu’aucun d’entre eux ne devrait être utilisé dans les prochaines décennies. Ils sont extrêmement peu susceptibles d’atténuer les effets du réchauffement climatique dans les régions polaires et risquent de provoquer de graves conséquences indésirables.

Qu’est-ce que la géo-ingénierie polaire ?

La géo-ingénierie recouvre un large éventail d’idées visant à modifier délibérément, à grande échelle, le climat de la Terre. Les deux grandes catégories

consistent soit à retirer du dioxyde de carbone de l’atmosphère, soit à augmenter la quantité de lumière solaire renvoyée vers l’espace (une approche connue sous le nom de « modification du rayonnement solaire »).

Pour les régions polaires, les cinq concepts actuellement les plus avancés sont :

1. L’injection d’aérosols stratosphériques. Cette technique de modification du rayonnement solaire consiste à introduire dans la stratosphère de fines particules (comme le dioxyde de soufre ou le dioxyde de titane) afin de réfléchir la lumière du soleil vers l’espace. L’idée est ici d’appliquer ce principe spécifiquement aux pôles.

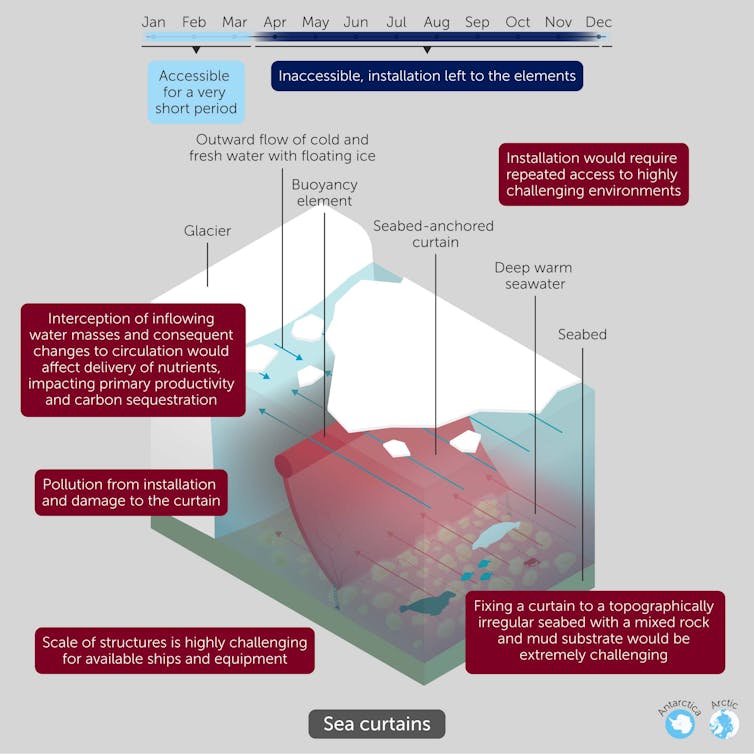

2. Les rideaux sous-marins. Ces structures flexibles et flottantes, ancrées au plancher océanique entre 700 et 1 000 m de profondeur et s’élevant sur 150 à 500 m, visent à empêcher l’eau chaude de l’océan d’atteindre et de faire fondre les plates-formes de glace (prolongements flottants qui ralentissent l’écoulement de la glace du Groenland et de l’Antarctique vers l’océan) ainsi que les lignes d’ancrage des calottes (là où se rencontrent terre, glace et océan).

3. Gestion de la banquise. Deux pistes sont explorées : d’une part, la dispersion de microbilles de verre sur la glace de mer arctique fraîche pour la rendre plus réfléchissante et prolonger sa durée de vie ; d’autre part, le pompage d’eau de mer à la surface de la banquise, où elle gèle pour l’épaissir, ou dans l’air pour produire de la neige, grâce à des pompes éoliennes.

4. Ralentir l’écoulement de la calotte glaciaire. Cette approche cible les « courants glaciaires » du Groenland et de l’Antarctique, de véritables rivières de glace s’écoulant rapidement vers la mer et contribuant à l’élévation du niveau marin. L’eau présente à leur base agit comme un lubrifiant. L’idée est de pomper cette eau afin d’accroître la friction et de ralentir leur progression. Le concept semble particulièrement pertinent pour l’Antarctique, où la fonte se joue davantage à la base de la calotte qu’à sa surface.

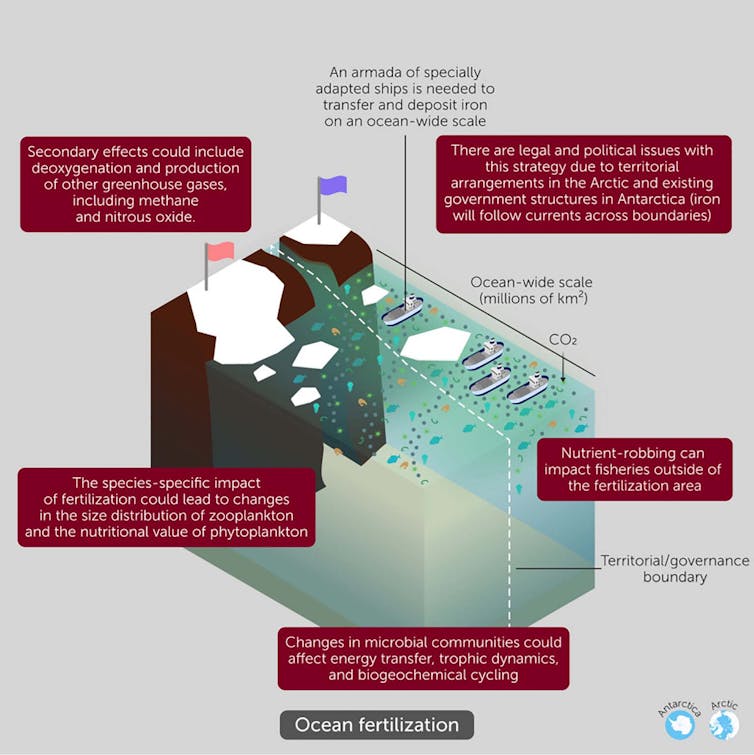

5. La fertilisation des océans. Elle consiste à ajouter des nutriments, comme du fer, dans les océans polaires afin de stimuler la croissance du phytoplancton. Ces organismes microscopiques absorbent le dioxyde de carbone atmosphérique, qui se retrouve stocké dans les profondeurs marines lorsqu’ils meurent et coulent.

Le risque des faux espoirs

Dans nos travaux, nous avons évalué chacun de ces concepts selon six critères : ampleur de la mise en œuvre, faisabilité, coûts financiers, efficacité, risques environnementaux et enjeux de gouvernance. Ce cadre fournit une méthode objective pour examiner les avantages et limites de chaque approche.

Aucun des projets de géo-ingénierie polaire ne s’est avéré viable dans les décennies à venir. Tous se heurtent à de multiples obstacles.

Ainsi, couvrir 10 % de l’océan Arctique de pompes destinées à projeter de l’eau de mer pour la geler exigerait l’installation d’un million de pompes par an sur dix ans. Les coûts estimés pour les rideaux marins (un milliard de dollars US par kilomètre) sous-estiment, de six à vingt-cinq fois, ceux de projets d’ampleur comparable dans des environnements plus simples, comme la barrière de la Tamise à Londres.

Un projet visant à répandre des microbilles de verre sur la glace a d’ailleurs été abandonné en raison des risques environnementaux. Et lors de leur dernière réunion, la majorité des Parties consultatives du Traité sur l’Antarctique ont réaffirmé leur opposition à toute expérimentation de géo-ingénierie dans la région.

Ces propositions nourrissent de faux espoirs face aux conséquences dramatiques du changement climatique, sans réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre. Elles risquent d’alimenter la complaisance face à l’urgence d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050, voire d’être instrumentalisées par des acteurs puissants pour justifier la poursuite des émissions.

La crise climatique est une crise. Compte tenu du temps disponible, les efforts doivent se concentrer sur la décarbonation, dont les bénéfices peuvent être obtenus à court terme.

Steven Chown ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

05.10.2025 à 08:31

Alternatives aux néonicotinoïdes en culture de betterave : les avancées de la recherche

Texte intégral (2816 mots)

Voici quatre ans que des scientifiques testent et étudient les alternatives aux néonicotinoïdes pour les cultures de betteraves. Les pistes de solutions sont nombreuses et complémentaires.

Le 1er septembre 2018, la France interdisait l’usage agricole des néonicotinoïdes (NNI), insecticides qui agissent sur le système nerveux des insectes. Ces molécules, reconnues comme une des causes du déclin des colonies d’abeilles et de la biodiversité, ont été utilisées à partir des années 1990 pour contrôler les pucerons qui infestent des cultures, comme la betterave sucrière.

Présents dans les enrobages des semences, différents NNI ont pu se répandre dans les plantes et dans le sol où ils pouvaient atteindre les organismes du sol, y compris les semences des cultures suivantes et des graines de plantes productrices de pollen et de nectar, qui peuvent ensuite être visitées par les pollinisateurs.

L’interdiction des NNI a entraîné en 2020 une baisse moyenne de rendement de 28 % sur l’ensemble de la surface cultivée en betterave sucrière française, due à la jaunisse virale propagée par de fortes populations de pucerons.

Les professionnels agricoles se sont alors mobilisés pour :

obtenir une dérogation d’utilisation des NNI soumis à l’avis annuel d’un conseil de surveillance réunissant des parlementaires, dérogation qui sera elle-même interdite en 2023 suite à un arrêt de la Cour de justice européenne ;

soutenir et accélérer la recherche d’alternatives aux NNI sur betterave.

Depuis 2021, le ministère en charge de l’agriculture soutient un programme national de recherche et d’innovation (PNRI) initialement doté de 7,2 millions d’euros sur trois ans – et reconduit depuis – pour explorer des solutions opérationnelles à court terme. Le programme est copiloté par l’Institut national de la recherche sur l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae) et par l’Institut technique de la betterave (ITB). Il s’appuie sur un comité de pilotage composé de représentants de la filière et sur un conseil scientifique rassemblant plusieurs instituts et présidé par l’Inrae.

En tant que membres de ce conseil scientifique, nous souhaitons faire un état des lieux du PNRI quatre années après sa mise en place, à l’heure où une dérogation à l’utilisation de l’acétamipride (NNI en application par pulvérisation sur les feuilles des plantes) a été proposée, provoquant de nombreuses réactions dans le monde agricole et auprès des citoyens.

Le PNRI a soutenu 25 projets de recherche portés par des scientifiques d’origine diverse : recherche publique, enseignement supérieur, enseignement agricole, instituts techniques, sucreries, entreprises semencières et de biocontrôle, assureurs.

Plusieurs projets impliquaient directement des agriculteurs pour des expérimentations en plein champ. Le PNRI a ainsi permis de mieux comprendre et de prévoir le développement de la maladie, de tester différents moyens agronomiques pour la gérer et d’étudier les conditions de leur déploiement.

Mais pour comprendre quelles sont aujourd’hui les pistes de solutions retenues pour lutter contre la jaunisse sans NNI, commençons par regarder en quoi consiste cette maladie.

La maladie de la jaunisse

La jaunisse de la betterave est provoquée par quatre virus de plantes, parfois en multi-infection (le Beet Yellow Virus, ou BYV, étant le virus le plus dommageable). Ces virus sont transmis aux plantes par des insectes vecteurs, principalement le puceron vert du pêcher (Myzus persicae), mais aussi par le puceron noir de la fève (Aphis fabae), lorsque ces pucerons piquent les plantes pour se nourrir de leur sève.

Le virus provoque alors une altération de la photosynthèse et du transfert des sucres depuis les feuilles vers les racines : la plante jaunit et perd de sa capacité à accumuler du sucre dans sa racine.

Les virus ne peuvent cependant pas être transmis à la descendance des pucerons porteurs. C’est seulement en piquant une plante déjà infectée que le puceron se charge en virus et qu’il pourra alors le transmettre à d’autres plantes de betterave. Le contrôle des réservoirs de virus apparaît donc comme un élément important de prévention et de gestion de la maladie.

Le contrôle des réservoirs de virus

La culture de la betterave constitue le principal réservoir de virus de la jaunisse via :

les repousses des plantes de betterave laissées dans les parcelles suite à la récolte, ou au bord des parcelles à la suite du stockage temporaire des racines tubérisées avant leur transport à la sucrerie ;

des plantes destinées à la production de semences, qui passent l’hiver dans des parcelles semées à l’automne et récoltées l’été suivant.

Dans les deux cas, la présence continue de betterave permet aux pucerons de se charger en virus tout au long de l’année. La prévention consiste à enfouir ou à détruire les repousses et à séparer géographiquement (d’un kilomètre au minimum) les parcelles destinées à la production de semences et celles destinées à la production de sucre. La proximité des deux types de parcelles de betterave est probablement à l’origine de symptômes viraux particulièrement marqués dans les régions Centre et Île-de-France.

La perturbation du déplacement des pucerons

Contrairement au virus de la jaunisse, les pucerons ont de multiples plantes hôtes (colza, moutarde…). Ayant un stade ailé, leurs distances de déplacement atteignent plusieurs dizaines, voire centaines, de kilomètres.

Ces deux éléments compromettent le contrôle de leur dissémination. En revanche, il est possible de prévoir les dates d’arrivée des vols de pucerons à partir des données de température hivernale avec des modèles en voie d’amélioration. Par ailleurs, la présence de plantes dites compagnes entre les rangs de betterave (avoine, orge notamment) perturbe le repérage des plantes de betterave par les pucerons.

La diffusion de composés organiques volatils dans l’atmosphère ou la présence de certaines espèces végétales non-hôtes détournent également les pucerons de ces parcelles (graminées) ou les attirent en dehors (crucifères). L’efficacité moyenne de ces deux techniques a été évaluée à 50 % sur les populations de pucerons et à 40 % pour les symptômes de jaunisse. Les plantes compagnes sont à détruire au bon moment pour éviter toute concurrence avec la betterave elle-même et ne pas occasionner une diminution du rendement.

La destruction des pucerons

L’apport d’insectes prédateurs (chrysopes, syrphes) des pucerons et la présence de couverts végétaux qui leur sont favorables (bandes enherbées, haies) sont des moyens de réduire les populations de pucerons.

Leur efficacité est très variable, de 0 à 68 % selon les parcelles, probablement en lien avec des conditions climatiques plus ou moins favorables à la survie et au développement des auxiliaires.

Se contenter de favoriser les prédateurs ne permet pas de contrôler le développement des pucerons. Cette technique doit de fait être associée à d’autres moyens de lutte.

L’apport d’insecticides de synthèse reste possible avec deux matières actives actuellement autorisées, le flonicamide et le spirotétramate, relativement spécifiques des pucerons et efficaces. Ces insecticides ont une durée maximale d’action de deux semaines, ce qui peut nécessiter plusieurs passages selon la succession des vols de pucerons. Des produits insecticides naturels ont été testés, avec des résultats décevants et très variables au champ, excepté pour un champignon entomopathogène (Lecanicilium muscarium) avec une efficacité de 0 à 41 %.

Vers des variétés moins sensibles au virus

Réduire la sensibilité des plantes au virus de la jaunisse est une autre voie d’action. Des variations de sensibilité à la maladie ont été mesurées pour les variétés actuelles et pour des populations de plantes utilisées dans les programmes de sélection des futures variétés. Cela laisse présager de futures variétés plus ou moins résistantes avec des potentiels de production variables, ce qui à terme permettra de mieux ajuster le choix des variétés au contexte épidémiologique.

Le stade de développement de la plante est également un facteur de sensibilité au virus, dont les dommages sont plus importants sur les jeunes stades. Il faut donc chercher à semer le plus tôt possible pour éviter des dates usuelles d’arrivée des pucerons.

On sait aussi que la quantité d’azote dans la plante joue sur l’attractivité de la plante : elle est plus élevée quand la teneur en azote de la plante est forte. Une réduction de la fertilisation azotée précoce reste ainsi une possibilité à explorer. Des stimulateurs de défenses naturelles des plantes ont également été testés, sans efficacité avérée en plein champ.

La combinaison des moyens de lutte

Divers leviers sont dès lors combinables pour lutter contre la jaunisse à l’échelle de la parcelle : choix de la variété, gestion de la fertilisation azotée, apport de stimulateurs de défense des plantes, semis de plantes compagnes dans les interrangs, semis de plantes abritant les prédateurs des pucerons, repoussant ou attirant les pucerons, apport de prédateurs ou de parasitoïdes des pucerons, apport d’insecticides, d’origine naturelle ou de synthèse.

À l’échelle du bassin de production, on peut jouer sur la destruction des repousses de betterave de l’année précédente, l’organisation spatiale des parcelles de betterave à production de semences ou de sucre.

Plusieurs combinaisons ont été testées dans des parcelles d’agriculteurs qui se sont engagés pour mettre en œuvre de nouvelles pratiques moyennant une indemnisation. Les essais se poursuivent pour mieux évaluer l’efficacité et le coût des pratiques. On peut dire aujourd’hui qu’il n’existe pas une alternative aux NNI aussi efficace lorsqu’elle est appliquée seule, mais un ensemble d’alternatives à combiner pour une efficacité maximale de l’ordre de 70 % sur les pucerons et de 50 % sur la maladie. Ces évaluations restent cependant difficiles à réaliser dans des contextes d’infestation relativement faibles depuis l’année 2020.

Le bilan du programme PNRI

Hormis l’année 2020, le rendement moyen de la surface agricole française en betterave a été peu affecté par la jaunisse virale. Cela tient probablement à plusieurs facteurs : les caractéristiques climatiques des années 2019, 2023 et 2024, jugées peu favorables au développement des pucerons (2021 et 2022 ont bénéficié de la dérogation NNI), l’utilisation des deux insecticides de synthèse, les actions de prévention vis-à-vis des réservoirs de virus mises en place depuis 2024.

Même si le PNRI n’a pas totalement atteint son objectif de déployer, dès 2024, des solutions opérationnelles, il faut souligner la qualité des recherches menées pour comprendre la maladie, l’ampleur et l’opérationnalité des résultats obtenus. Des alternatives à l’utilisation systématique d’insecticides chimiques existent, plus compliquées, plus coûteuses à déployer et moins efficaces que la pulvérisation foliaire d’un NNI, mais elles ne portent pas atteinte à la santé de l’environnement ni à la santé humaine.

Compte tenu de ces résultats, il nous semble tout à fait envisageable de promouvoir les alternatives aux NNI, mais en actant que les agriculteurs ne peuvent pas être les seuls à supporter le surcoût et le risque associés. Deux approches, à combiner, sont à développer :

d’une part, un mécanisme assurantiel pourrait être mis en place pour permettre aux agriculteurs de faire face aux années de forte infestation. Un des projets du PNRI a démontré sa faisabilité, et ce d’autant plus que cette situation n’a été observée qu’en 2020 (soit une année sur quatre) ;

d’autre part, un mécanisme de répartition du coût sur l’ensemble de la chaîne producteur-transformateur-distributeur-consommateur et non pas sur les seuls agriculteurs dans l’esprit des lois Egalim 1 et 2 pour l’amélioration de l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire.

À cela, il faut ajouter un mécanisme de non-concurrence intraeuropéenne ou internationale.

Le PNRI apparaît donc comme un programme pluridisciplinaire avec des acteurs divers qui a permis de mettre au point et de définir des modalités de déploiement d’alternatives aux NNI. Ce programme bénéficie d’une prolongation pour aller au bout de l’évaluation de ces alternatives. On voit ici le rôle essentiel joué par les décisions politiques pour donner un signal crédible aux parties prenantes d’un système leur permettant ainsi de se mobiliser pour trouver des solutions.

Guy Richard est président du conseil scientifique et de suivi du Programme national de recherche et d’innovation (PNRI) sur les solutions de lutte contre les pucerons et la jaunisse de la betterave sucrière. Il préside également le conseil d’orientation scientifique et technique du réseau des instituts techniques agricoles (COST ACTA).

Alexandre Gohin est membre du conseil scientifique et de suivi du Programme national de recherche et d’innovation (PNRI) sur les solutions de lutte contre les pucerons et la jaunisse de la betterave sucrière

Anne Laperche est membre du conseil scientifique et de suivi du Programme national de recherche et d’innovation (PNRI) sur les solutions de lutte contre les pucerons et la jaunisse de la betterave sucrière

Bernard Bodson est membre du conseil scientifique et de suivi du Programme national de recherche et d'innovation (PNRI) sur les solutions de lutte contre les pucerons et la jaunisse de la betterave sucrière. Il est président du Conseil scientifique d'ARVALIS.

Christophe David est membre du conseil scientifique et de suivi du Programme national de recherche et d’innovation (PNRI) sur les solutions de lutte contre les pucerons et la jaunisse de la betterave sucrière. Il est président du conseil scientifique de Terres Inovia.

Eugénie Hebrard est membre du conseil scientifique et de suivi du Programme national de recherche et d’innovation (PNRI) sur les solutions de lutte contre les pucerons et la jaunisse de la betterave sucrière.

Marianne SELLAM est membre du conseil scientifique et de suivi du Programme national de recherche et d’innovation (PNRI) sur les solutions de lutte contre les pucerons et la jaunisse de la betterave sucrière. Elle est également trésorière de l'association "Biocontrôle et Biostimulation pour l'Agroécologie".

Philippe Reignault est membre du conseil scientifique et de suivi du Programme national de recherche et d’innovation (PNRI) sur les solutions de lutte contre les pucerons et la jaunisse de la betterave sucrière.

Virginie Ravigné est membre du conseil scientifique et de suivi du Programme national de recherche et d’innovation (PNRI) sur les solutions de lutte contre les pucerons et la jaunisse de la betterave sucrière.