28.01.2026 à 14:43

Des fossiles datés de 773 000 ans éclairent l’histoire de nos origines

Texte intégral (1024 mots)

Le site de la grotte aux Hominidés à Casablanca, sur la côte atlantique du Maroc, offre l’un des registres de restes humains les plus importants d’Afrique du Nord. Il est connu depuis 1969 et étudié par des missions scientifiques impliquant le Maroc et la France. Ce site éclaire une période cruciale de l’évolution humaine : celle de la divergence entre les lignées africaines qui donneront nos ancêtres directs, les Néandertaliens en Europe et les Dénisoviens en Asie.

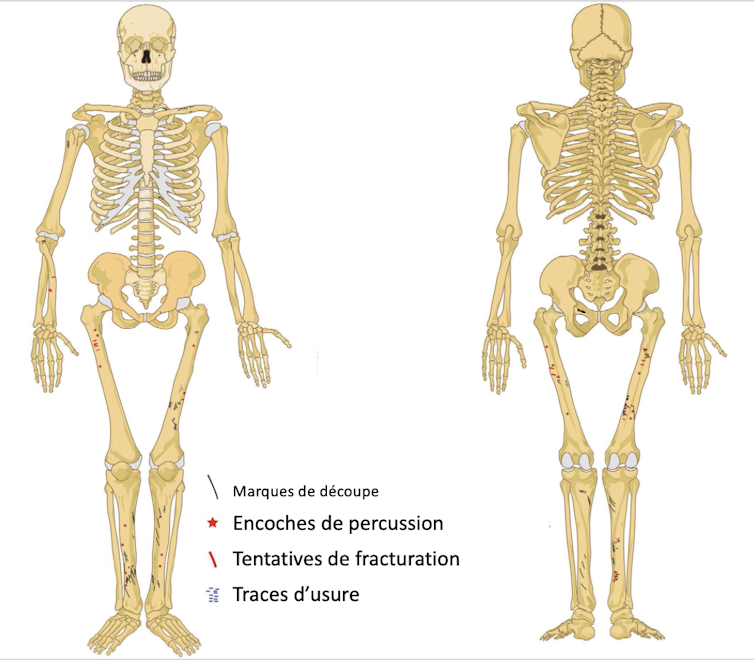

Une étude très récente publiée dans Nature décrit des fossiles d’hominines datés de 773 000 ans. Le groupe des hominines rassemble à toutes les espèces qui ont précédé la nôtre depuis la divergence de la lignée des chimpanzés. Ces fossiles (des vertèbres, des dents et des fragments de mâchoires) ont été découverts dans une carrière qui a fait l’objet de fouilles pendant de nombreuses années. Les découvertes les plus importantes et les plus spectaculaires ont eu lieu en 2008-2009. La raison pour laquelle ce matériel n’avait pas été révélé plus tôt à la communauté scientifique et au public est que nous n’avions pas de datation précise.

Comment cette découverte a-t-elle pu être réalisée ?

Grâce à l’étude du paléomagnétisme, nous avons finalement pu établir une datation très précise. Cette technique a été mise en œuvre par Serena Perini et Giovanni Muttoni de l’Université de Milan (Italie). Ces chercheurs s’intéressent à l’évolution du champ magnétique terrestre. Le pôle Nord magnétique se déplace au cours du temps, mais il y a aussi de très grandes variations : des inversions. À certaines époques, le champ devient instable et finit par se fixer dans une position inverse de la précédente. Ce phénomène laisse des traces dans les dépôts géologiques sur toute la planète.

Certaines roches contiennent des particules sensibles au champ magnétique, comme des oxydes de fer, qui se comportent comme les aiguilles d’une boussole. Au moment où ces particules se déposent ou se fixent (dans des laves ou des sédiments), elles « fossilisent » l’orientation du champ magnétique de l’époque. Nous connaissons précisément la chronologie de ces inversions passées du champ magnétique terrestre et, dans cette carrière marocaine, nous avons identifié une grande inversion datée de 773 000 ans (l’inversion Brunhes-Matuyama). Les fossiles se trouvent précisément (et par chance) dans cette couche.

En quoi cette recherche est-elle importante ?

En Afrique, nous avons pas mal de fossiles humains, mais il y avait une sorte de trou dans la documentation entre un million d’années et 600 000 ans avant le présent. C’était d’autant plus embêtant que c’est la période pendant laquelle les chercheurs en paléogénétique placent la divergence entre les lignées africaines (qui vont donner nos ancêtres directs), les ancêtres des Néandertaliens en Europe et les formes asiatiques apparentées (les Dénisoviens).

Ce nouveau matériel remplit donc un vide et documente une période de l’évolution humaine assez mal connue. Ils nous permettent d’enraciner très loin dans le temps les ancêtres de notre espèce – les prédécesseurs d’Homo sapiens – qui ont vécu dans la région de Casablanca.

Le manque d’informations pour la période précédant Homo sapiens (entre 300 000 ans et un million d’années) a poussé quelques chercheurs à spéculer sur une origine eurasienne de notre espèce, avant un retour en Afrique. Je pense qu’il n’y a pas vraiment d’argument scientifique pour cela. Dans les débuts de la paléoanthropologie, les Européens avaient du mal à imaginer que l’origine de l’humanité actuelle ne se place pas en Europe.

Plus tard, au cours du XXᵉ siècle, le modèle prépondérant a été celui d’une origine locale des différentes populations actuelles (les Asiatiques en Chine, les Aborigènes australiens en Indonésie et les Européens avec Néandertal). Ce modèle a été depuis largement abandonné face notamment aux preuves génétiques pointant vers une origine africaine de tous les hommes actuels.

Quelles sont les suites de ces recherches ?

Notre découverte ne clôt peut-être pas définitivement le débat, mais elle montre que, dans ce qui était un vide documentaire, nous avons des fossiles en Afrique qui représentent un ancêtre très plausible pour les Sapiens. On n’a donc pas besoin de les faire venir d’ailleurs.

Nous avons en projet de réaliser le séquençage des protéines fossiles peut-être préservées dans ces ossements. Si ces analyses sont couronnées de succès, elles apporteront des éléments supplémentaires à la compréhension de leur position dans l’arbre des origines humaines.

Tout savoir en trois minutes sur des résultats récents de recherches, commentés et contextualisés par les chercheuses et les chercheurs qui les ont menées, c’est le principe de nos « Research Briefs ». Un format à retrouver ici.

Jean-Jacques Hublin ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

28.01.2026 à 11:56

Du chatbot du pape au canard de Vaucanson, les croyances derrière l’intelligence artificielle ne datent pas d’hier

Texte intégral (3699 mots)

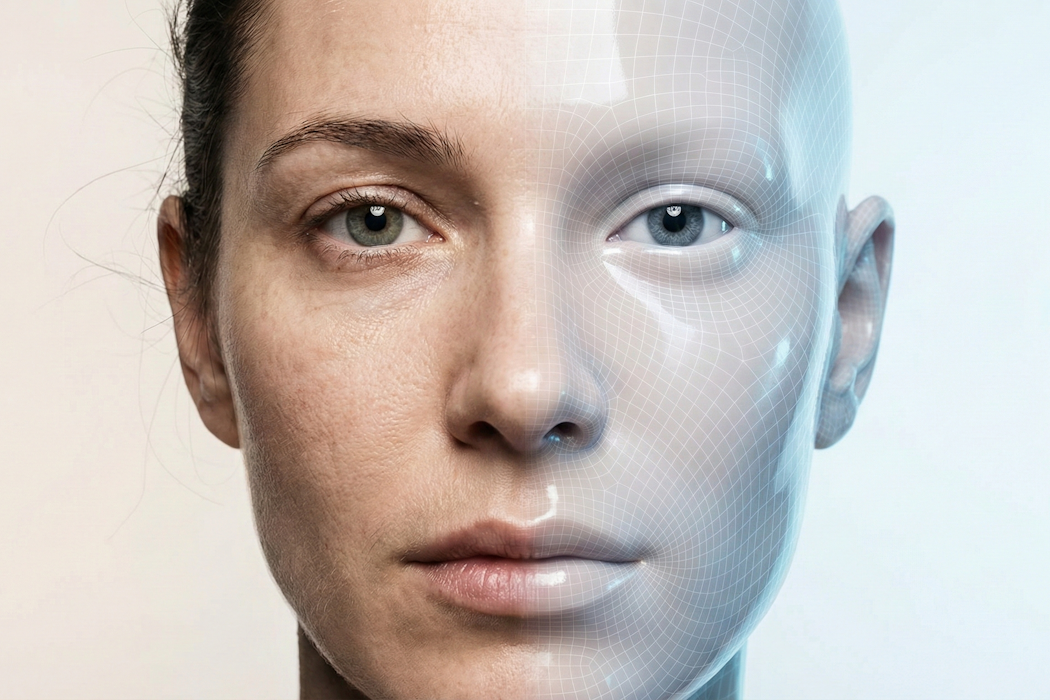

Des mythes antiques à la tête parlante du pape, de Prométhée aux algorithmes modernes, l’intelligence artificielle (IA) puise dans notre fascination intemporelle pour la création et le pouvoir de la connaissance.

Il semble que l’engouement pour l’intelligence artificielle (IA) ait donné naissance à une véritable bulle spéculative. Des bulles, il y en a déjà eu beaucoup, de la tulipomanie du XVIIe siècle à celle des subprimes du XXIe siècle. Pour de nombreux commentateurs, le précédent le plus pertinent aujourd’hui reste la bulle Internet des années 1990. À l’époque, une nouvelle technologie – le World Wide Web – avait déclenché une vague d’« exubérance irrationnelle ». Les investisseurs déversaient des milliards dans n’importe quelle entreprise dont le nom contenait « .com ».

Trois décennies plus tard, une autre technologie émergente déclenche une nouvelle vague d’enthousiasme. Les investisseurs injectent à présent des milliards dans toute entreprise affichant « IA » dans son nom. Mais il existe une différence cruciale entre ces deux bulles, qui n’est pas toujours reconnue. Le Web existait. Il était bien réel. L’intelligence artificielle générale, elle, n’existe pas, et personne ne sait si elle existera un jour.

En février, le PDG d’OpenAI, Sam Altman, écrivait sur son blog que les systèmes les plus récents commencent tout juste à « pointer vers » l’IA dans son acception « générale ». OpenAI peut commercialiser ses produits comme des « IA », mais ils se réduisent à des machines statistiques qui brassent des données, et non des « intelligences » au sens où on l’entend pour un être humain.

Pourquoi, dès lors, les investisseurs sont-ils si prompts à financer ceux qui vendent des modèles d’IA ? L’une des raisons tient peut-être au fait que l’IA est un mythe technologique. Je ne veux pas dire par là qu’il s’agit d’un mensonge, mais que l’IA convoque un récit puissant et fondateur de la culture occidentale, celui des capacités humaines de création. Peut-être les investisseurs sont-ils prêts à croire que l’IA est pour demain, parce qu’elle puise dans des mythes profondément ancrés dans leur imaginaire ?

Le mythe de Prométhée

Le mythe le plus pertinent pour penser l’IA est celui de Prométhée, issu de la Grèce antique. Il en existe de nombreuses versions, mais les plus célèbres se trouvent dans les poèmes d’Hésiode, la Théogonie et les Travaux et les Jours, ainsi que dans la pièce Prométhée enchaîné, traditionnellement attribuée à Eschyle.

Prométhée était un Titan, un dieu du panthéon grec antique. C’était aussi un criminel, coupable d’avoir dérobé le feu à Héphaïstos, le dieu forgeron. Dissimulé dans une tige de fenouil, le feu fut apporté sur Terre par Prométhée, qui l’offrit aux humains. Pour le punir, il fut enchaîné à une montagne, où un aigle venait chaque jour lui dévorer le foie.

Le don de Prométhée n’était pas seulement celui du feu ; c’était celui de l’intelligence. Dans Prométhée enchaîné, il affirme qu’avant son don, les humains voyaient sans voir et entendaient sans entendre. Après celui-ci, ils purent écrire, bâtir des maisons, lire les étoiles, pratiquer les mathématiques, domestiquer les animaux, construire des navires, inventer des remèdes, interpréter les rêves et offrir aux dieux des sacrifices appropriés.

Le mythe de Prométhée est un récit de création d’un genre particulier. Dans la Bible hébraïque, Dieu ne confère pas à Adam le pouvoir de créer la vie. Prométhée, en revanche, transmet aux humains une part du pouvoir créateur des dieux.

Hésiode souligne cet aspect du mythe dans la Théogonie. Dans ce poème, Zeus ne punit pas seulement Prométhée pour le vol du feu ; il châtie aussi l’humanité. Il ordonne à Héphaïstos d’allumer sa forge et de façonner la première femme, Pandore, qui déchaîne le mal sur le monde. Or le feu qu’Héphaïstos utilise pour créer Pandore est le même que celui que Prométhée a offert aux humains.

Les Grecs ont avancé l’idée que les humains sont eux-mêmes une forme d’intelligence artificielle. Prométhée et Héphaïstos recourent à la technique pour fabriquer les hommes et les femmes. Comme le montre l’historienne Adrienne Mayor dans son ouvrage Gods and Robots, les Anciens représentaient souvent Prométhée comme un artisan, utilisant des outils ordinaires pour créer des êtres humains dans un atelier tout aussi banal.

Si Prométhée nous a donné le feu des dieux, il semble logique que nous puissions utiliser ce feu pour fabriquer nos propres êtres intelligents. De tels récits abondent dans la littérature grecque antique, de l’inventeur Dédale, qui créa des statues capables de prendre vie, à la magicienne Médée, qui savait rendre la jeunesse et la vigueur grâce à ses drogues ingénieuses. Les inventeurs grecs ont également conçu des calculateurs mécaniques pour l’astronomie ainsi que des automates remarquables, mues par la gravité, l’eau et l’air.

Le pape et le chatbot

Deux mille sept cents ans se sont écoulés depuis qu’Hésiode a consigné pour la première fois le mythe de Prométhée. Au fil des siècles, ce récit a été repris sans relâche, en particulier depuis la publication, en 1818, de Frankenstein ; ou le Prométhée moderne de Mary Shelley.

Mais le mythe n’est pas toujours raconté comme une fiction. Voici deux exemples historiques où le mythe de Prométhée semble s’être incarné dans la réalité.

Gerbert d’Aurillac fut le Prométhée du Xe siècle. Né au début des années 940 de notre ère, il étudia à l’abbaye d’Aurillac avant de devenir moine à son tour. Il entreprit alors de maîtriser toutes les branches du savoir connues de son temps. En 999, il fut élu pape. Il mourut en 1003 sous son nom pontifical de Sylvestre II.

Des rumeurs sur Gerbert se répandirent rapidement à travers l’Europe. Moins d’un siècle après sa mort, sa vie était déjà devenue légendaire. L’une des légendes les plus célèbres, et la plus pertinente à l’ère actuelle de l’engouement pour l’IA, est celle de la « tête parlante » de Gerbert. Cette légende fut racontée dans les années 1120 par l’historien anglais Guillaume de Malmesbury dans son ouvrage reconnu et soigneusement documenté, la Gesta Regum Anglorum (Les actions des rois d’Angleterre).

Gerbert possédait des connaissances approfondies en astronomie, une science de la prévision. Les astronomes pouvaient utiliser l’astrolabe pour déterminer la position des étoiles et prévoir des événements cosmiques, comme les éclipses. Selon Guillaume, Gerbert aurait mis son savoir en astronomie au service de la création d’une tête parlante. Après avoir observé les mouvements des étoiles et des planètes, il aurait façonné une tête en bronze capable de répondre à des questions par « oui » ou par « non ».

Gerbert posa d’abord la question : « Deviendrai-je pape ? »

« Oui », répondit la tête.

Puis il demanda : « Mourrai-je avant d’avoir célébré la messe à Jérusalem ? »

« Non », répondit la tête.

Dans les deux cas, la tête avait raison, mais pas comme Gerbert l’avait prévu. Il devint bien pape et évita judicieusement de partir en pèlerinage à Jérusalem. Un jour cependant, il célébra la messe à la basilique Sainte-Croix-de-Jérusalem à Rome. Malheureusement pour lui, la basilique était alors simplement appelée « Jérusalem ».

Gerbert tomba malade et mourut. Sur son lit de mort, il demanda à ses serviteurs de découper son corps et de disperser les morceaux, afin de rejoindre son véritable maître, Satan. De cette manière, il fut, à l’instar de Prométhée, puni pour avoir volé le feu.

C’est une histoire fascinante. On ne sait pas si Guillaume de Malmesbury y croyait vraiment. Mais il s’est bel et bien efforcé de persuader ses lecteurs que cela était plausible. Pourquoi ce grand historien, attaché à la vérité, aurait-il inséré une légende fantaisiste sur un pape français dans son histoire de l’Angleterre ? Bonne question !

Est-ce si extravagant de croire qu’un astronome accompli puisse construire une machine de prédiction à usage général ? À l’époque, l’astronomie était la science de la prédiction la plus puissante. Guillaume, sobre et érudit, était au moins disposé à envisager que des avancées brillantes en astronomie pourraient permettre à un pape de créer un chatbot intelligent.

Aujourd’hui, cette même possibilité est attribuée aux algorithmes d’apprentissage automatique, capables de prédire sur quelle publicité vous cliquerez, quel film vous regarderez ou quel mot vous taperez ensuite. Il est compréhensible que nous tombions sous le même sortilège.

L’anatomiste et l’automate

Le Prométhée du XVIIIe siècle fut Jacques de Vaucanson, du moins si l’on en croit Voltaire :

Le hardi Vaucanson, rival de Prométhée,

Semblait, de la nature imitant les ressorts

Prendre le feu des cieux pour animer les corps.

Vaucanson était un grand mécanicien, célèbre pour ses automates, des dispositifs à horlogerie reproduisant de manière réaliste l’anatomie humaine ou animale. Les philosophes de l’époque considéraient le corps comme une machine – alors pourquoi un mécanicien n’aurait-il pu en construire une ?

Parfois, les automates de Vaucanson avaient aussi une valeur scientifique. Il construisit par exemple un « Flûteur automate » doté de lèvres, de poumons et de doigts, capable de jouer de la flûte traversière de façon très proche de celle d’un humain. L’historienne Jessica Riskin explique dans son ouvrage The Restless Clock que Vaucanson dut faire d’importantes découvertes en acoustique pour que son flûtiste joue juste.

Parfois, ses automates étaient moins scientifiques. Son « Canard digérateur » connut un immense succès, mais se révéla frauduleux. Il semblait manger et digérer de la nourriture, mais ses excréments étaient en réalité des granulés préfabriqués dissimulés dans le mécanisme.

Vaucanson consacra des décennies à ce qu’il appelait une « anatomie en mouvement ». En 1741, il présenta à l’Académie de Lyon un projet visant à construire une « imitation de toutes les opérations animales ». Vingt ans plus tard, il s’y remit. Il obtint le soutien du roi Louis XV pour réaliser une simulation du système circulatoire et affirma pouvoir construire un corps artificiel complet et vivant.

Il n’existe aucune preuve que Vaucanson ait jamais achevé un corps entier. Finalement, il ne put tenir la promesse que soulevait sa réputation. Mais beaucoup de ses contemporains croyaient qu’il en était capable. Ils voulaient croire en ses mécanismes magiques. Ils souhaitaient qu’il s’empare du feu de la vie.

Si Vaucanson pouvait fabriquer un nouveau corps humain, ne pourrait-il pas aussi en réparer un existant ? C’est la promesse de certaines entreprises d’IA aujourd’hui. Selon Dario Amodei, PDG d’Anthropic, l’IA permettra bientôt aux gens « de vivre aussi longtemps qu’ils le souhaitent ». L’immortalité semble un investissement séduisant.

Sylvestre II et Vaucanson furent de grands maîtres de la technologie, mais aucun des deux ne fut un Prométhée. Ils ne volèrent nul feu aux dieux. Les aspirants Prométhée de la Silicon Valley réussiront-ils là où leurs prédécesseurs ont échoué ? Si seulement nous avions la tête parlante de Sylvestre II, nous pourrions le lui demander.

Michael Falk a reçu des financements de l'Australian Research Council.

27.01.2026 à 16:26

Qu’est-ce que l’intégrité scientifique aujourd’hui ?

Texte intégral (2405 mots)

Dans un contexte où la production scientifique est soumise à des pressions multiples, où les théories pseudoscientifiques circulent sur les réseaux sociaux, l’intégrité scientifique apparaît plus que jamais comme l’un des piliers de la confiance dans la science. Nous vous proposons de découvrir les conclusions de l’ouvrage L’intégrité scientifique. Sociologie des bonnes pratiques, de Catherine Guaspare et Michel Dubois aux éditions PUF, en 2025.

L’intégrité scientifique est une priorité institutionnelle qui fait consensus. Par-delà la détection et le traitement des méconduites scientifiques, la plupart des organismes d’enseignement supérieur et de recherche partagent aujourd’hui un même objectif de promouvoir une culture des bonnes pratiques de recherche.

Il est tentant d’inscrire cette culture dans une perspective historique : la priorité accordée aujourd’hui à l’intégrité n’étant qu’un moment dans une histoire plus longue, celle des régulations qui s’exercent sur les conduites scientifiques. Montgomery et Oliver ont par exemple proposé de distinguer trois grandes périodes dans l’histoire de ces régulations : la période antérieure aux années 1970 caractérisée par l’autorégulation de la communauté scientifique, la période des années 1970-1990 caractérisée par l’importance accordée à la détection et la prévention des fraudes scientifiques et, depuis les années 1990 et la création de l’Office of Research Integrity, première agence fédérale américaine chargée de l’enquête et de la prévention des manquements à l’intégrité dans la recherche biomédicale financée sur fonds publics, la période de l’intégrité scientifique et de la promotion des bonnes pratiques.

Cette mise en récit historique de l’intégrité peut sans doute avoir une valeur heuristique, mais comme tous les grands récits, celui-ci se heurte aux faits. Elle laisse croire que la communauté scientifique, jusque dans les années 1970, aurait été capable de définir et de faire appliquer par elle-même les normes et les valeurs de la recherche. Pourtant, la régulation qui s’exerce par exemple sur la recherche biomédicale est très largement antérieure aux années 1970, puisqu’elle prend forme dès l’après-Seconde Guerre mondiale avec le Code de Nuremberg (1947), se renforce avec la Déclaration d’Helsinki (1964) et s’institutionnalise progressivement à travers les comités d’éthique et les dispositifs juridiques de protection des personnes.

Elle laisse ensuite penser que la détection des fraudes scientifiques comme la promotion des bonnes pratiques seraient autant de reculs pour l’autonomie de la communauté scientifique. Mais, à y regarder de plus près, les transformations institutionnelles – l’adoption de la charte nationale de déontologie des métiers de la recherche en 2015, la création de l’Office français de l’intégrité scientifique en 2017, l’entrée de l’intégrité dans la loi en 2020 –, sont le plus souvent portées par des représentants de la communauté scientifique. Et ce qui peut paraître, de loin, une injonction du politique faite au scientifique relève fréquemment de l’auto-saisine, directe ou indirecte, de la communauté scientifique. L’entrée en politique de l’intégrité scientifique démontre la capacité d’une partie limitée de la communauté scientifique à saisir des fenêtres d’opportunité politique. À l’évidence, pour la France, la période 2015-2017 a été l’une de ces fenêtres, où, à la faveur d’une affaire retentissante de méconduite scientifique au CNRS en 2015, du rapport porté par Pierre Corvol en 2016, de la lettre circulaire de Thierry Mandon en 2017, ces questions passent d’un débat professionnel à un objet de politique publique structuré.

Enfin, ce récit historique de l’intégrité semble suggérer qu’à la culture institutionnelle de détection des fraudes scientifiques, caractéristique des années 1970-1990, viendrait désormais se substituer une culture, plus positive, des bonnes pratiques et de la recherche responsable. Certes, l’innovation et la recherche responsables sont autant de mots-clés désormais incontournables pour les grandes institutions scientifiques, mais la question de la détection des méconduites demeure plus que jamais d’actualité, et ce d’autant qu’il s’est opéré ces dernières années un déplacement de la détection des fraudes scientifiques vers celle des pratiques discutables. La question de la qualification des méconduites scientifiques comme celle de leur mesure n’ont jamais été autant d’actualité.

Si le sociologue ne peut que gagner à ne pas s’improviser historien des sciences, il ne peut toutefois rester aveugle face aux grandes transformations des sciences et des techniques. En particulier, la communauté scientifique du XXIᵉ siècle est clairement différente de celle du siècle dernier. Dans son rapport 2021, l’Unesco rappelait qu’entre 2014 et 2018 le nombre de chercheurs a augmenté trois fois plus vite que la population mondiale, avec un total de plus de huit millions de chercheurs en équivalent temps plein à travers le monde.

Cette densification de la communauté scientifique n’est pas sans enjeu pour l’intégrité scientifique. Avec une communauté de plus en plus vaste, il faut non seulement être en mesure de parler d’une même voix, normaliser les guides et les chartes, mais s’assurer que cette voix soit entendue par tous. Même si l’institutionnalisation de l’intégrité est allée de pair avec une forme d’internationalisation, tous les pays ne sont pas en mesure de créer les structures et les rôles que nous avons eu l’occasion de décrire.

Par ailleurs, la croissance de la communauté scientifique s’accompagne mécaniquement d’une augmentation du volume des publications scientifiques qui met à mal les mécanismes traditionnels de contrôle. D’où d’ailleurs le développement d’alternatives au mécanisme de contrôle par les pairs. On a beaucoup parlé de la vague de publications liées à la crise de la Covid-19, mais la vague souterraine, peut-être moins perceptible pour le grand public, est plus structurelle : toujours selon les données de l’Unesco, entre 2015 et 2019, la production mondiale de publications scientifiques a augmenté de 21 %. Qui aujourd’hui est capable de garantir la fiabilité d’un tel volume de publications ?

Qui dit enfin accroissement du volume de la communauté scientifique, dit potentiellement densification des réseaux de collaborations internationales, à l’intérieur desquels les chercheurs comme les équipes de recherche sont autant d’associés rivaux. La multiplication des collaborations internationales suppose de pouvoir mutualiser les efforts et de s’assurer de la qualité de la contribution de chacun comme de sa reconnaissance. Nous avons eu l’occasion de souligner l’importance de considérer les sentiments de justice et d’injustice éprouvés par les scientifiques dans la survenue des méconduites scientifiques : une contribution ignorée, un compétiteur qui se voit récompensé tout en s’écartant des bonnes pratiques, des institutions scientifiques qui interdisent d’un côté ce qu’elles récompensent de l’autre, etc., autant de situations qui nourrissent ces sentiments.

Par ailleurs, la multiplication des collaborations, dans un contexte où les ressources (financements, postes, distinctions, etc.) sont par principe contraintes, implique également des logiques de mise en concurrence qui peuvent être vécues comme autant d’incitations à prendre des raccourcis.

Outre la transformation démographique de la communauté scientifique, le sociologue des sciences ne peut ignorer l’évolution des modalités d’exercice du travail scientifique à l’ère numérique. La « datafication » de la science, à l’œuvre depuis la fin du XXᵉ siècle, correspond tout autant à l’augmentation du volume des données numériques de la recherche qu’à l’importance prise par les infrastructures technologiques indispensables pour leur traitement, leur stockage et leur diffusion. L’accessibilité et la diffusion rapide des données de la recherche, au nom de la science ouverte, ouvrent des perspectives inédites pour les collaborations scientifiques. Elles créent une redistribution des rôles et des expertises dans ces collaborations, avec un poids croissant accordé à l’ingénierie des données.

Mais, là encore, cette évolution technologique engendre des défis majeurs en termes d’intégrité scientifique. L’édition scientifique en ligne a vu naître un marché en ligne des revues prédatrices qui acceptent, moyennant paiement, des articles sans les évaluer réellement. Si les outils de l’intelligence artificielle s’ajoutent aux instruments traditionnels des équipes de recherche, des structures commerciales clandestines, les « paper mill » ou usines à papier, détournent ces outils numériques pour fabriquer et vendre des articles scientifiques frauduleux à des auteurs en quête de publications. Si l’immatérialité des données numériques permet une circulation accélérée des résultats de recherche, comme on a pu le voir durant la crise de la Covid-19, elle rend également possibles des manipulations de plus en plus sophistiquées. Ces transformations structurelles créent une demande inédite de vigilance à laquelle viennent répondre, chacun à leur manière, l’évaluation postpublication comme ceux que l’on appelle parfois les nouveaux détectives de la science et qui traquent en ligne les anomalies dans les articles publiés (images dupliquées, données incohérentes, plagiat) et ce faisant contribuent à la mise en lumière de fraudes ou de pratiques douteuses.

À lire aussi : Ces détectives qui traquent les fraudes scientifiques : conversation avec Guillaume Cabanac

Plus fondamentalement, cette montée en puissance des données numériques de la recherche engendre des tensions inédites entre l’intégrité scientifique et l’éthique de la recherche. À l’occasion d’un entretien, un physicien, travaillant quotidiennement à partir des téraoctets de données générés par un accélérateur de particules, nous faisait remarquer, avec une pointe d’ironie, qu’il comprenait sans difficulté l’impératif institutionnel d’archiver, au nom de l’intégrité scientifique, l’intégralité de ses données sur des serveurs, mais que ce stockage systématique d’un volume toujours croissant de données entrait directement en contradiction avec l’éthique environnementale de la recherche prônée par ailleurs par son établissement. Intégrité scientifique ou éthique de la recherche ? Faut-il choisir ?

On touche du doigt ici la diversité des dilemmes auxquels sont quotidiennement confrontés les scientifiques dans l’exercice de leurs activités. La science à l’ère numérique évolue dans un équilibre délicat entre l’intégrité scientifique et l’éthique de la recherche. Et l’un des enjeux actuels est sans doute de parvenir à maximiser les bénéfices des technologies numériques tout en minimisant leurs impacts négatifs. D’où la nécessité pour les institutions de recherche de promouvoir une culture de l’intégrité qui puisse dépasser la simple exigence de conformité aux bonnes pratiques, en intégrant les valeurs de responsabilité sociale auxquelles aspire, comme le montrent nos enquêtes, une part croissante de la communauté scientifique.

Le texte a été très légèrement remanié pour pouvoir être lu indépendamment du reste de l’ouvrage en accord avec les auteurs.

Catherine Guaspare et Michel Dubois sont les auteurs du livre L'intégrité scientifique dont cet article est tiré.

Michel Dubois a reçu des financements de l'Agence nationale de la recherche (ANR). Il est directeur de l'Office français de l'intégrité scientifique depuis septembre 2025.

26.01.2026 à 15:01

Chez le poulain, le lien maternel est un moteur du développement social et cérébral – nouvelle étude

Texte intégral (1629 mots)

Une nouvelle étude montre comment la présence prolongée de la mère façonne le développement comportemental, physiologique et cérébral des poulains.

Chez les mammifères sociaux, les relations sociales jouent un rôle déterminant dans le développement. On sait depuis longtemps que la période autour de la naissance est cruciale, lorsque le nouveau-né dépend entièrement de son ou de ses parent(s) pour se nourrir et se protéger. En revanche, ce qui se joue après, lorsque le jeune n’est plus physiquement dépendant de sa mère mais continue de vivre à ses côtés, reste encore mal compris.

Dans une étude récente publiée dans Nature Communications, nous avons exploré chez le cheval cette période souvent négligée du développement. Nos résultats montrent que la présence prolongée de la mère façonne à la fois le cerveau, le comportement

– social en particulier – et la physiologie des poulains.

Pourquoi s’intéresser à l’« enfance » chez le cheval ?

Le cheval est un modèle particulièrement pertinent pour étudier le rôle du lien parental sur le développement des jeunes. Comme chez l’humain, les mères donnent généralement naissance à un seul petit à la fois, procurent des soins parentaux prolongés et établissent un lien mère-jeune fort sur le plan affectif, individualisé et durable.

Dans des conditions naturelles, les poulains restent avec leur groupe familial, et donc avec leur mère, jusqu’à l’âge de 2 ou 3 ans. En revanche, en élevage ou chez les particuliers, la séparation est le plus souvent décidée par l’humain et intervient bien plus tôt, autour de 6 mois. Ce contraste offre une occasion unique d’étudier l’impact de la présence maternelle sur le développement au-delà de la période néonatale.

Comment étudier de rôle d’une présence maternelle prolongée chez le cheval ?

Pour isoler l’effet de la présence maternelle, nous avons suivi 24 poulains de l’âge de 6 à 13 mois. Cette période peut être assimilée à celle de l’enfance chez l’être humain. En effet, durant cette période, les poulains ressemblent déjà physiquement à de petits adultes, apparaissent autonomes dans leurs déplacements et consomment très majoritairement des aliments solides, tout en étant encore sexuellement immatures. En d’autres termes, leur survie immédiate ne dépend plus directement de la mère.

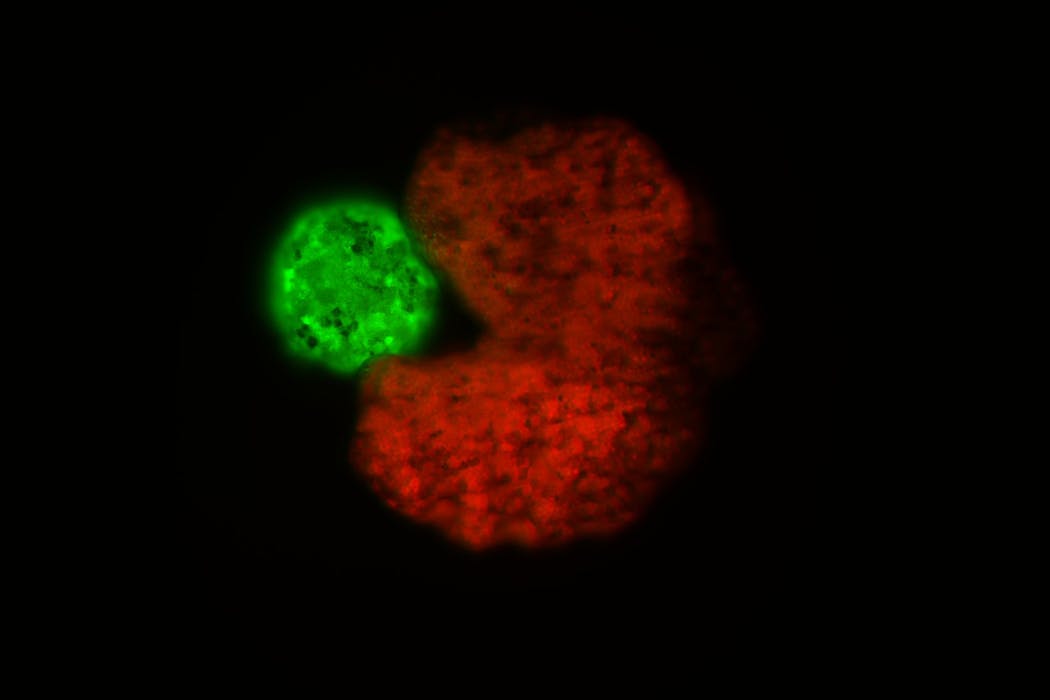

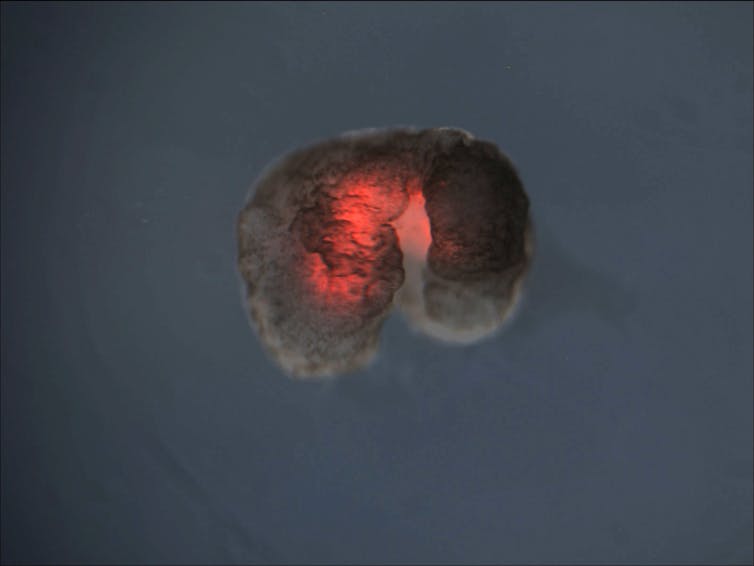

Dans notre étude, tous les poulains vivaient ensemble dans un contexte social riche, avec d’autres jeunes et des adultes. La seule différence concernait la présence ou non de leurs mères respectives à partir de l’âge de 6 mois : ainsi, 12 poulains sont restés avec leur mère tandis que 12 autres en ont été séparés, comme c’est fréquemment le cas en élevage.

Durant les sept mois qui ont suivi, nous avons étudié le développement de ces poulains. En éthologie, les comportements sont étudiés de façon quantitative. Nous avons suivi le développement comportemental des poulains à l’aide d’observations et de tests comportementaux standardisés, puis analysé statistiquement ces données pour comparer leurs trajectoires développementales. Ces données ont été complétées par des mesures physiologiques régulières (par exemple, la prise de poids, les concentrations hormonales) et par une approche d’imagerie par résonance magnétique (IRM) pour visualiser les différences fonctionnelles et morphologiques entre nos deux groupes de poulains de manière non invasive.

À lire aussi : Les chevaux nous reconnaissent-ils ?

La présence de la mère favorise l’émergence des compétences sociales

Les résultats issus de nos observations répétées dans le temps montrent que les poulains bénéficiant de la présence de leur mère interagissaient davantage avec leurs congénères, notamment à travers des comportements positifs, comme le jeu ou le toilettage mutuel, que les poulains séparés de leurs mères. Ils se montraient aussi plus explorateurs et plus à l’aise face à des situations sociales nouvelles, suggérant une plus grande sociabilité.

Autre résultat intéressant, les poulains bénéficiant de la présence de leur mère passaient moins de temps à manger mais prenaient plus de poids, suggérant une croissance plus efficace.

Le lien maternel, moteur du développement du cerveau

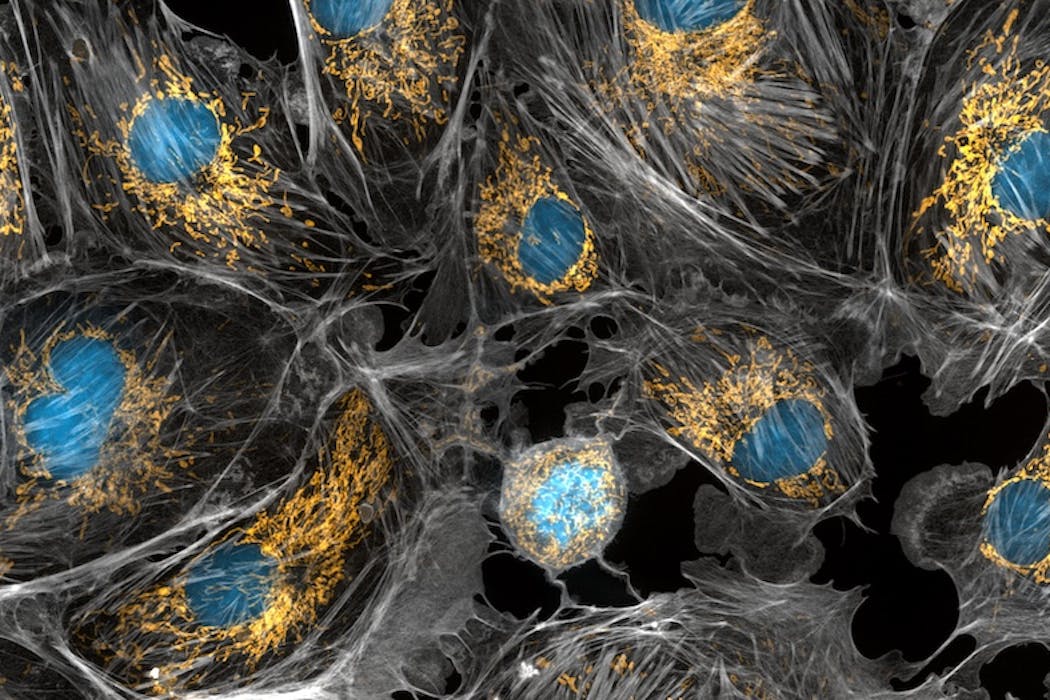

Pour aller plus loin, nous avons combiné ces observations comportementales avec une approche encore rare chez les animaux d’élevage : l’imagerie médicale. Ici nous avons utilisé des techniques d’IRM, permettant d’observer le fonctionnement et l’organisation du cerveau vivant, sans douleur. Ainsi, nous avons pu caractériser le développement cérébral de nos poulains.

Cette approche nous a permis d’identifier, pour la première fois chez le cheval, un réseau cérébral appelé le réseau du mode par défaut. Bien connu chez l’humain et identifié chez une poignée d’autres espèces animales, ce réseau serait impliqué dans l’intégration des pensées introspectives, la perception de soi et des autres. Chez les poulains ayant bénéficié d’une présence maternelle prolongée, ce réseau était plus développé, faisant écho aux meilleures compétences sociales que nous avons observées.

En outre, nous avons observé des différences morphologiques dans une région fortement impliquée dans la régulation physiologique, l’hypothalamus, en lien avec les différences physiologiques et de comportement alimentaire mises en évidence.

Une phase clé du développement aux effets multidimensionnels

Pris dans leur ensemble, nos résultats soulignent l’importance de cette phase du développement, encore peu étudiée chez l’animal, située entre la petite enfance et l’adolescence.

Ils suggèrent que la présence maternelle prolongée induit un développement comportemental, cérébral et physiologique plus harmonieux, qui pourrait contribuer à équiper les jeunes pour leur vie adulte future, notamment dans le domaine de compétences sociales.

Quelles implications pour l’élevage… et au-delà ?

Notre travail ne permet pas de définir une règle universelle sur l’âge idéal de séparation chez le cheval. Il montre en revanche que la séparation précoce a des conséquences mesurables, bien au-delà de la seule question alimentaire.

Lorsque les conditions le permettent, garder plus longtemps le poulain avec sa mère pourrait donc constituer un levier simple et favorable au développement du jeune. Cependant, d’autres études sont nécessaires pour évaluer l’impact de ces pratiques sur les mères et les capacités de récupération des poulains après la séparation, par exemple.

Avec grande prudence, ces résultats font aussi écho à ce que l’on observe chez d’autres mammifères sociaux, y compris l’humain : le rôle du parent ou de la/du soignant·e (« caregiver ») comme médiateur entre le jeune et son environnement social et physique pourrait être un mécanisme largement partagé. Le cheval offre ainsi un modèle précieux pour mieux comprendre comment les premières relations sociales façonnent durablement le cerveau et le comportement.

Cette étude a été financée grâce à une bourse européenne HORIZON 2020 Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) (ref: 101033271, MSCA European Individual Fellowship, https://doi.org/10.3030/101033271) et au Conseil Scientifique de l'Institut Français du Cheval et de l’Equitation (IFCE) (ref: DEVELOPPEMENTPOULAIN).

David Barrière ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

24.01.2026 à 18:12

Pourquoi mon filtre antispam fonctionne-t-il si mal ?

Texte intégral (1221 mots)

Comment les spams passent-ils au travers des multiples couches de protection annoncées comme presque infranchissables par les entreprises et par les chercheurs en cybersécurité ?

Les escroqueries existent depuis fort longtemps, du remède miracle vendu par un charlatan aux courriers dans la boîte aux lettres nous promettant monts et merveilles plus ou moins fantasques. Mais le Web a rendu ces canaux moins intéressants pour les arnaqueurs.

Les e-mails de spam et le « phishing » (hameçonnage) se comptent aujourd’hui en millions d’e-mails par an et ont été la porte d’entrée pour des incidents majeurs, comme les fuites d’e-mails internes d’Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle en 2017, mais aussi le vol de 81 millions de dollars (plus de 69 millions d’euros) à la banque du Bangladesh en 2016.

Il est difficile de quantifier les effets de ces arnaques à l’échelle globale, mais le FBI a recensé des plaintes s’élevant à 2,9 milliards de dollars (soit 2,47 milliards d’euros) en 2023 pour une seule catégorie de ce type d’attaques – les pertes dues aux attaques par e-mail en général sont sûrement beaucoup plus élevées.

Bien sûr, la situation n’est pas récente, et les entreprises proposant des boîtes de messagerie investissent depuis longtemps dans des filtres antispam à la pointe de la technologie et parfois très coûteux. De même pour la recherche académique, dont les détecteurs atteignent des précisions supérieures à 99 % depuis plusieurs années ! Dans les faits pourtant, les signalements de phishing ont bondi de 23 % en 2024.

Pourquoi, malgré ces filtres, recevons-nous chaque jour des e-mails nous demandant si notre compte CPF contient 200 euros, ou bien nous informant que nous aurions gagné 100 000 euros ?

Plusieurs techniques superposables

Il faut d’abord comprendre que les e-mails ne sont pas si différents des courriers classiques dans leur fonctionnement. Quand vous envoyez un e-mail, il arrive à un premier serveur, puis il est relayé de serveur en serveur jusqu’à arriver au destinataire. À chaque étape, le message est susceptible d’être bloqué, car, dans cette chaîne de transmission, la plupart des serveurs sont équipés de bloqueurs.

Dans le cadre de ma thèse, j’ai réalisé une étude empirique qui nous a permis d’analyser plus de 380 e-mails de spams et de phishing ayant franchi les filtres mis en place. Nous avons ainsi analysé une dizaine de techniques exploitées dans des proportions très différentes.

La plus répandue de ces techniques est incroyablement ingénieuse et consiste à dessiner le texte sur une image incluse dans l’e-mail plutôt que de l’écrire directement dans le corps du message. L’intérêt est de créer une différence de contenu entre ce que voit l’utilisateur et ce que voient les bloqueurs de spams et de phishing. En effet, l’utilisateur ne fait pas la différence entre « cliquez ici » écrit dans l’e-mail ou « cliquez ici » dessiné avec la même police d’écriture que l’ordinateur. Pourtant, du point de vue des bloqueurs automatisés, cela fait une grosse différence, car, quand le message est dessiné, identifier le texte présent dans l’image demande une analyse très coûteuse… que les bloqueurs ne peuvent souvent pas se permettre de réaliser.

Une autre technique, plus ancienne, observée dans d’autres contextes et recyclée pour franchir les bloqueurs, est l’utilisation de lettres qui sont jumelles dans leur apparence pour l’œil humain mais radicalement différentes. Prenons par exemple un mail essayant de vous faire cliquer sur un lien téléchargeant un virus sur votre téléphone. Un hackeur débutant pourrait envoyer un mail malicieux demandant de cliquer ici. Ce qui serait vu du point de vue de votre ordinateur par 99 108 105 113 117 101 114. Cette suite de nombres est bien évidemment surveillée de près et suspectée par tous les bloqueurs de la chaîne de transmission. Maintenant, un hackeur chevronné, pour contourner le problème, remplacera le l minuscule par un i majuscule (I). De votre point de vue, cela ressemblera à cIiquer ici – avec plus ou moins de réussite en fonction de la police d’écriture. Mais du point de vue de l’ordinateur, cela change tout, car ça devient : 99 76 105 113 117 101 114. Les bloqueurs n’ont jamais vu cette version-là et donc laissent passer le message.

Tromper les filtres à spams basés sur l’IA

Parmi toutes les techniques que nous avons observées, certaines sont plus avancées que d’autres. Contre les bloqueurs de nouvelle génération, les hackers ont mis au point des techniques spécialisées dans la neutralisation des intelligences artificielles (IA) défensives.

Un exemple observé dans notre étude est l’ajout dans l’e-mail de pages Wikipédia écrites en blanc sur blanc. Ces pages sont complètement hors contexte et portent sur des sujets, tels que l’hémoglobine ou les agrumes, alors que l’e-mail demande d’envoyer des bitcoins. Ce texte, invisible pour l’utilisateur, sert à perturber les détecteurs basés sur des systèmes d’intelligence artificielle en faisant une « attaque adversariale » (montrer une grande quantité de texte anodin, en plus du message frauduleux, de telle sorte que le modèle de détection n’est plus capable de déterminer s’il s’agit d’un e-mail dangereux ou pas).

Et le pire est que la plupart des e-mails contiennent plusieurs de ces techniques pour augmenter leurs chances d’être acceptés par les bloqueurs ! Nous avons dénombré en moyenne 1,7 technique d’obfuscation par e-mails, avec la plupart des e-mails comportant au moins une technique d’obfuscation.

Cet article est le fruit d’un travail collectif entre le Laboratoire de recherche spécialisé dans l’analyse et l’architecture des systèmes (LAAS-CNRS) et le Laboratoire d’études et de recherches appliquées en sciences sociales (LERASS). Je tiens à remercier Guillaume Auriol, Pascal Marchand et Vincent Nicomette pour leur soutien et leurs corrections.

Antony Dalmiere a reçu des financements de l'Université de Toulouse et de l'Institut en Cybersécurité d'Occitanie.

21.01.2026 à 11:36

Des éclairs détectés sur Mars pour la toute première fois

Texte intégral (1727 mots)

Pour la première fois, un microphone placé sur le rover Perseverance de la Nasa a permis de découvrir l’existence de petites décharges électriques dans les tourbillons et les tempêtes martiennes de poussière. Longtemps théorisés, ces petits éclairs sur Mars deviennent une réalité grâce à des enregistrements acoustiques et électromagnétiques inédits que nous venons de publier dans la revue Nature. Cette découverte, aux conséquences multiples sur nos connaissances de la chimie et de la physique ainsi que sur le climat de la planète rouge, révèle de nouveaux défis pour les futures missions robotiques et habitées.

Un souffle de vent martien, et soudain, un claquement sec : les dust devils, ces tourbillons de poussière qui parcourent la planète rouge, viennent de nous livrer un secret bien gardé : ils sont traversés de petits arcs électriques ! Ils ont été vus, ou plutôt entendus, de manière totalement fortuite, grâce au microphone de l’instrument SuperCam sur le rover Perseverance qui sillonne Mars depuis 2020.

Ce microphone est notre oreille à la surface de Mars. Il alimente depuis 2021 une « playlist » de plus de trente heures composée de brefs extraits quotidiens du paysage sonore martien : le microphone est allumé environ trois minutes tous les deux jours, pour des raisons de partage du temps du rover avec les autres instruments.

Un jackpot scientifique

Parmi ses morceaux les plus écoutés ? Le ronflement basse fréquence du souffle du vent, le crépitement aigu des grains de sable et les grincements mécaniques des articulations du robot. Mais le dernier titre de cette compilation d’un autre monde est une pépite : un dust devil capté en direct alors qu’il passait au-dessus de notre microphone. Qu’un dust devil passe au-dessus de Perseverance, ce n’est pas forcément exceptionnel – ils sont très actifs dans le cratère de Jezero où est posé Perseverance. Mais, qu’il survole le rover à l’instant même où le microphone est allumé, cela relève du jackpot scientifique.

Au cœur de cet enregistrement se cachait un signal fort que nous avons peiné à interpréter. Notre première hypothèse fut celle d’un gros grain de sable ayant impacté la zone proche de la membrane du microphone. Quelques années plus tard, alors que nous assistions à une conférence sur l’électricité atmosphérique, nous avons eu une illumination : s’il y avait des décharges sur Mars, la façon la plus directe de les détecter serait de les écouter parce qu’aucun autre instrument à bord de Perseverance ne permet d’étudier les champs électriques.

Évidemment, l’enregistrement le plus favorable pour vérifier cette hypothèse était précisément celui-ci. Réexaminé à la lumière de cette interprétation, il correspondait bien au signal acoustique d’une décharge électrique. Ce n’était pas tout !

Cette onde de choc était précédée d’un signal étrange qui ne ressemblait pas à quelque chose de naturel mais qui provenait en réalité de l’interférence électromagnétique de la décharge avec l’électronique du microphone. Nous savions que celle-ci était sensible aux ondes parasites, mais nous avons tourné ce petit défaut à notre avantage. Grâce à la combinaison de ces deux signaux, tout était devenu clair : nous avions détecté pour la première fois des arcs électriques sur Mars. Pour en être absolument convaincus, nous avons reproduit ce phénomène en laboratoire à l’aide de la réplique de l’instrument SuperCam et d’une machine de Wimshurst, une expérience historiquement utilisée pour générer des arcs électriques. Les deux signaux – acoustique et électromagnétique – obtenus étaient rigoureusement identiques à ceux enregistrés sur Mars.

En soi, l’existence de ces décharges martiennes n’est pas si surprenante que cela : sur Terre, l’électrification des particules de poussière est bien connue, notamment dans les régions désertiques, mais elle aboutit rarement à des décharges électriques. Sur Mars, en revanche, l’atmosphère ténue de CO₂ rend ce phénomène beaucoup plus probable, la quantité de charges nécessaire à la formation d’étincelles étant beaucoup plus faible que sur Terre. Cela s’explique par le frottement de minuscules grains de poussière entre eux, qui se chargent en électrons puis libèrent leurs charges sous forme d’arcs électriques longs de quelques centimètres, accompagnés d’ondes de choc audibles. Le vrai changement de paradigme de cette découverte, c’est la fréquence et l’énergie de ces décharges : à peine perceptibles, comparables à une décharge d’électricité lorsqu’on touche une raquette à moustiques, ces étincelles martiennes sont fréquentes, en raison de l’omniprésence de la poussière sur Mars.

Des implications au niveau du climat martien

Ce qui est fascinant, c’est que cette découverte intervient après des décennies de spéculations sur l’activité électrique martienne, touchant une arborescence de phénomènes encore peu ou mal expliqués. Par exemple, l’activité électrique de la poussière a longtemps été suspectée de fournir un moyen très efficace pour soulever la poussière du sol martien. Les champs électriques derrière les arcs électriques entendus sur Mars sont a priori suffisamment forts pour faire léviter la poussière.

En absorbant et en réfléchissant la lumière solaire, la poussière martienne contrôle la température de l’air et intensifie la circulation atmosphérique (les vents). Et parce que les vents contrôlent en retour le soulèvement de la poussière, la boucle de rétroactions poussière-vent-poussière est à l’origine des tempêtes globales qui recouvrent intégralement la planète de poussière tous les 5 ou 6 ans. Vu l’importance de la poussière dans le climat martien, et alors que les meilleurs modèles ne savent pas encore prédire correctement son soulèvement, les forces électrostatiques ne pourront plus être ignorées dans le cycle global de la poussière sur Mars.

Expliquer la disparition du méthane

L’autre sujet qui attire les regards des scientifiques concerne le très controversé méthane martien. La communauté débat depuis plus de vingt ans à son sujet en raison de ses implications potentielles, à savoir une activité géophysique ou biologique éventuelle sur Mars, deux hypothèses fascinantes.

Au-delà du caractère énigmatique de ses détections sporadiques, sa disparition – des centaines de fois plus rapide que ce que prédisent les modèles de chimie atmosphérique les plus sophistiqués – a longtemps laissé les experts circonspects. L’un des mécanismes de destruction du méthane les plus prometteurs, proposé il y a une vingtaine d’années, fait précisément intervenir l’action de champs électriques intenses sur la chimie atmosphérique. En accélérant ions et électrons, ces champs permettent de casser les molécules de méthane, mais surtout celles de la vapeur d’eau, produisant ainsi de puissantes espèces réactives capables de détruire le méthane bien plus efficacement encore.

Qui plus est, la présence d’arcs électriques à l’échelle planétaire pourrait s’avérer déterminante dans la préservation de la matière organique. Des expériences de laboratoire ont montré la destruction brutale de biomarqueurs causée par le recyclage d’espèces chlorées induite par l’activité électrostatique de la poussière.

On le voit, la portée de ces nouveaux sons martiens dépasse largement le seul cadre de la communication grand public. Ils redessinent plusieurs pans de notre compréhension de Mars et ouvrent un nouveau champ d’investigations, qui nécessitera un nombre accru d’observations.

Peut-être lors de futures missions ? L’Agence spatiale européenne (ESA) avait déjà tenté l’expérience – sans succès – avec l’atterrisseur Schiaparelli, qui devait réaliser les premières mesures des champs électriques martiens avant de s’écraser à la surface de la planète. L’exploration future, humaine ou non, se devra de mieux caractériser ces champs pour mieux cerner leurs implications. D’ici là, Perseverance restera l’unique témoin in situ de ce phénomène qui est sans doute loin de nous avoir tout révélé.

Franck Montmessin a reçu des financements de l'ANR et du CNES.

Baptiste Chide ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

21.01.2026 à 11:36

Les crocodiles, des reptiles loquaces et à l’écoute du monde

Texte intégral (3255 mots)

On l’imagine chasseur solitaire et discret, constamment à l’affût d’une proie. Pourtant, l’armure d’écailles du crocodile dissimule une vie sociale complexe. Tendez l’oreille : le seigneur des fleuves a beaucoup à dire.

Lorsque l’on se représente un crocodile, on pense à un prédateur silencieux, un tronc d’arbre flottant au milieu du fleuve, attendant patiemment qu’une proie s’approche pour faire brusquement claquer ses mâchoires. Cette image, bien que partiellement vraie – il est sagement déconseillé de nager au milieu de crocodiles –, occulte une réalité biologique fascinante : les crocodiliens (crocodiles, alligators, caïmans et gavials) sont les reptiles les plus vocaux et les plus sociaux de la planète.

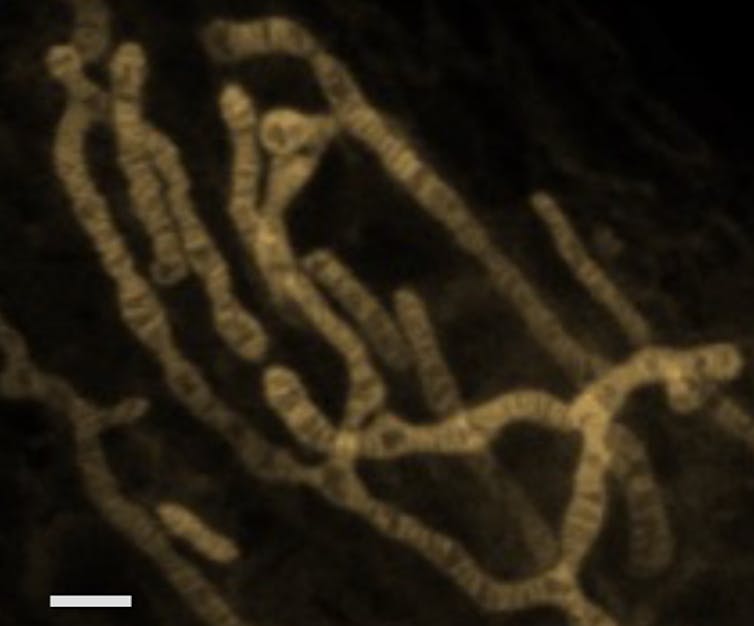

Ces animaux possèdent un système de communication acoustique sophistiqué et une ouïe d’une finesse redoutable, peut-être hérités de leurs ancêtres communs avec les oiseaux et les dinosaures. Depuis près de trois décennies, notre équipe de recherche en bioacoustique s’attelle à décoder ce qu’ils disent et à comprendre comment ils perçoivent leur environnement sonore. Voici ce que nos études révèlent du monde sonore des crocodiliens.

La première conversation : parler depuis l’œuf

L’histoire acoustique d’un crocodile commence avant sa naissance. Contrairement à la majorité des reptiles qui pondent leurs œufs et les abandonnent, les mères ou les pères crocodiliens montent la garde près du nid. Mais comment savoir quand les petits sont prêts à sortir, enfouis sous des dizaines de centimètres de sable ou de végétation ? Nos recherches ont démontré que les embryons de crocodiles ne sont pas passifs. Lorsqu’ils sont prêts à sortir de l’œuf, après trois mois d’incubation, ils commencent à émettre des vocalisations particulières, appelées cris d’éclosion.

Ces sons, audibles à travers la coquille et à l’extérieur du nid, remplissent une double fonction. D’une part, ils s’adressent à la fratrie. Lors d’expériences consistant à émettre des sons depuis un haut-parleur près d’œufs de crocodiles du Nil prêts à éclore, nous avons observé que l’audition de ces cris incite les autres embryons à vocaliser à leur tour et à briser leur coquille. Ce mécanisme permet de synchroniser l’éclosion : toute la nichée va sortir ensemble. Pour des proies aussi vulnérables que des nouveau-nés de quelques dizaines de grammes, c’est une belle stratégie de survie face aux prédateurs.

D’autre part, ces cris sont un signal impérieux pour la mère ou le père. Une femelle crocodile qui monte la garde depuis trois mois réagit immédiatement à l’audition de ces cris d’éclosion : elle se met à creuser le nid avec ses pattes. Sans ce comportement parental en réponse à leur signal sonore, les petits resteraient prisonniers sous terre.

Cependant, la mère ne réagit pas au premier petit bruit venu. Nos expériences sur le crocodile du Nil ont montré que la femelle réagit à des cris isolés par des mouvements de tête, enfouissant son museau dans le sol comme pour en sentir les vibrations, mais elle ne commence à creuser activement que si les cris forment une séquence continue et rythmée. Ceci évite à la femelle d’ouvrir le nid trop tôt pour un seul petit précocement bavard, ce qui mettrait en danger le reste de la couvée.

Le langage des jeunes crocos

Une fois sortis de l’œuf et délicatement transportés à l’eau dans la gueule de leurs parents, les jeunes crocodiliens restent groupés en crèches sous la protection de l’adulte pendant des semaines, voire des mois. Durant cette période, la communication acoustique entre parent et jeunes est vitale.

Le répertoire vocal des juvéniles est structuré autour de deux types de signaux principaux : les cris de contact et les cris de détresse. Le cri de contact est utilisé pour maintenir la cohésion du groupe de jeunes. C’est un son d’intensité assez faible et dont la fréquence varie peu. Le cri de détresse, lui, est émis lorsqu’un jeune est saisi par un prédateur. Il est plus fort et sa fréquence est plus modulée. Il présente souvent une structure acoustique plus chaotique, ce qui le rend un peu rugueux à l’oreille.

La mère sait faire la différence : un cri de contact suscite une simple attention, tandis qu’un cri de détresse déclenche une réaction agressive de défense immédiate. Mais un parent reconnaît-il la voix de ses petits ? Visiblement pas : nos analyses acoustiques des crocodiles du Nil indiquent qu’il n’y a pas de signature vocale chez les nouveau-nés qui permettrait aux parents de les identifier individuellement. En revanche, nous avons découvert que plus le crocodile est petit, plus le cri est aigu. Lors d’expériences réalisées dans la nature, les mères crocodiles du Nil ont réagi plus intensément aux cris les plus aigus. C’est logique : les plus petits sont les plus vulnérables aux prédateurs et nécessitent une protection accrue.

Une ouïe entre l’eau et l’air

Le crocodile est un animal amphibie, vivant à l’interface entre l’air et l’eau, mondes aux propriétés acoustiques radicalement différentes. Mais son audition est d’abord aérienne. Lorsque le crocodile flotte, immobile, ce qui est sa position favorite pour attendre une proie, ses oreilles se trouvent juste au-dessus de la ligne de flottaison. Si l’animal plonge, une paupière vient protéger l’oreille, et l’on ne sait pas encore si les crocodiles entendent bien sous l’eau.

Comment un animal dont la tête est à moitié immergée fait-il pour localiser une proie, un petit ou un rival ? Chez l’humain ou d’autres mammifères et oiseaux, la localisation repose sur deux indices principaux : le son arrive plus vite à l’oreille tournée vers la source et est également plus fort, puisque la tête fait écran. Dans des expériences, nous avons entraîné des crocodiles à se diriger vers des haut-parleurs pour obtenir une récompense, et les résultats montrent qu’ils utilisent également ces deux sources d’information. Pour les sons graves, ils se fient surtout au temps ; pour les aigus, ils utilisent plutôt la différence d’intensité.

Distinguer dans le bruit

Les crocodiliens vivent souvent dans des environnements bruyants. Pour survivre, ils doivent être capables d’isoler un signal pertinent du bruit de fond, mais aussi d’identifier ce qu’ils entendent. Un bruit dans les roseaux est-il une proie ou un congénère ? Au laboratoire, nous avons découvert quel paramètre acoustique ils utilisent pour faire cette distinction. Ce n’est pas la hauteur du son ni son rythme mais l’enveloppe spectrale, c’est-à-dire le timbre du son. C’est exactement le même paramètre que nous, humains, utilisons pour distinguer les voyelles (« a » ou « o ») ou pour reconnaître la voix de quelqu’un au téléphone. Et la catégorisation des sons opérée par les crocodiles n’est pas totalement figée, elle peut être affinée par l’apprentissage, preuve d’une vraie plasticité cognitive.

En particulier, les crocodiles savent reconnaître et sont particulièrement appâtés par les signaux de détresse d’autres animaux. Quand on diffuse des enregistrements de pleurs de bébés humains, bonobos ou chimpanzés à des crocodiles du Nil, les résultats sont frappants : les crocodiles sont très fortement attirés par ces pleurs. Mais pas n’importe comment.

Les humains jugent la détresse d’un bébé principalement à la hauteur de son cri (plus c’est aigu, plus on pense que le bébé exprime de la douleur). Les crocodiles, eux, se basent sur un critère acoustique plus fiable : le chaos, qui se traduit par la rugosité de la voix qui survient lorsque les cordes vocales sont poussées à leurs limites physiques sous l’effet du stress ou de la douleur.

Les crocodiles se sont donc révélés meilleurs que les humains pour évaluer le niveau de détresse des bébés, en particulier des bonobos. Là où nous surestimons la détresse des bonobos à cause de leurs cris suraigus, les crocodiles ne réagissent intensément qu’aux pleurs contenant beaucoup de chaos acoustique, signe d’une véritable urgence, et donc d’une proie vulnérable.

Entre congénère et proie, que privilégier ?

Si les jeunes crocodiliens sont particulièrement bavards, les adultes ne sont pas en reste. Les mères, et les pères pour les espèces où ils s’occupent de leur progéniture, émettent des grognements qui attirent les jeunes. Femelles et mâles adultes rugissent lors des parades nuptiales et pour défendre leur territoire. Lorsqu’ils se sentent menacés, les adultes peuvent souffler de manière bruyante, ce qui passe l’envie de les approcher. On observe cependant de grandes différences dans l’usage des signaux sonores entre les groupes de crocodiliens : si les alligators et les caïmans sont particulièrement vocaux, les autres crocodiles deviennent plus silencieux à l’âge adulte.

Imaginez un jeune crocodile affamé qui entend un congénère l’appeler, mais qui sent en même temps une odeur de viande. Que fait-il ? Nous avons testé ce conflit sensoriel. Les résultats montrent que l’état de satiété modifie la réponse comportementale. Un crocodile rassasié est très attentif aux sons sociaux : il se dirige vers les cris de contact de ses congénères. Un crocodile affamé privilégie la recherche d’une source de nourriture. Cela suggère une modulation de l’attention : la priorité de l’animal peut basculer selon les besoins physiologiques.

Loin de l’image du monstre primitif, le crocodile est un animal doté d’une vie sensorielle et cognitive riche. Il naît dans un monde sonore, synchronisant son éclosion avec ses frères et sœurs. Il communique avec l’adulte qui s’occupe de lui pour obtenir protection. Il analyse son environnement sonore avec des outils sophistiqués (localisation binaurale, démasquage spatial) dignes des oiseaux ou des mammifères. Il catégorise les sons sur la base de leur timbre pour distinguer les congénères des en-cas. Et il est même capable d’évaluer le niveau de détresse dans la voix d’autres espèces.

Ces études sur les crocodiles ont impliqué de nombreux collaborateurs et collaboratrices, dont Thierry Aubin (CNRS), Nicolas Grimault (CNRS), Nicolas Boyer (Université de Saint-Étienne), Amélie Vergne, Léo Papet, Julie Thévenet et Naïs Caron-Delsbosc. Je remercie les parcs zoologiques La Ferme aux crocodiles (Pierrelatte, France) et Crocoparc (Agadir, Maroc) pour leur soutien.

Nicolas Mathevon ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

21.01.2026 à 11:36

Géo-ingénierie marine : qui développe ces grands projets, et qu’y a-t-il à y gagner ?

Texte intégral (2660 mots)

Le mot « géo-ingénierie » recouvre un grand nombre de techniques, du « parasol spatial », qui limite l’arrivée de lumière du soleil dans l’atmosphère, à l’ensemencement de l’océan pour lui faire absorber encore plus de carbone qu’il ne le fait naturellement.

Manuel Bellanger étudie à l’Ifremer le développement des techniques de géo-ingénierie marine avec son regard d’économiste. Cet interview, réalisée par Elsa Couderc, cheffe de rubrique Sciences et Technologies, constitue le second volet de « regards croisés » sur la géo-ingénierie climatique. Dans le premier, nous explorons avec Laurent Bopp, climatologue et académicien, les nouveaux risques climatiques que ces techniques pourraient faire émerger.

The Conversation : La géo-ingénierie marine est mal connue en France, pourtant elle se développe à l’étranger. Qui développe ces projets ?

Manuel Bellanger : En ce qui concerne l’océan, le spectre des acteurs et des techniques de géo-ingénierie est très varié.

Les initiatives les plus prudentes sont en général pilotées par des instituts de recherche, par exemple aux États-Unis ou en Allemagne. Leur finalité est plutôt de comprendre si ces interventions sont techniquement possibles : peut-on développer des méthodes pour capturer du CO₂ atmosphérique par l’océan, mesurer la quantité de carbone stockée durablement, vérifier les affirmations des différents acteurs, étudier les impacts écologiques, tenter de définir des bonnes pratiques et des protocoles ? Ces projets de recherche sont typiquement financés par des fonds publics, souvent sans objectif de rentabilité immédiate.

Il existe aussi des collaborations entre institutions académiques et partenaires privés et, enfin, à l’autre bout du spectre, un certain nombre de start-up qui font la promotion du déploiement rapide et massif de ces techniques.

Peut-on espérer gagner de l’argent grâce à la géo-ingénierie marine ?

M. B. : Le modèle économique de ces start-up repose sur la vente de crédits carbone qu’elles espèrent pouvoir mettre sur les marchés volontaires du carbone – c’est-à-dire qu’elles cherchent à vendre des certificats à des acteurs privés qui veulent compenser leurs émissions.

Pour cela, la séquestration doit être certifiée par des standards ou des autorités. Sachant qu’il y a aussi des initiatives privées qui développent des certifications… aujourd’hui, c’est un peu la jungle, les marchés volontaires du carbone. Et l’achat de ces crédits certifiés reste sur la base du volontariat, puisqu’il n’y a généralement pas d’obligation réglementaire pour les entreprises de compenser leurs émissions.

Pouvez-vous nous donner des exemples de telles start-up et l’état de leurs travaux ?

M. B. : Running Tide, aux États-Unis, a tenté de développer des crédits carbone issus de la culture d’algues sur des bouées biodégradables qui devaient couler sous leur propre poids dans les profondeurs abyssales. Mais ils ne sont pas parvenus à produire des quantités significatives d’algues. L’entreprise a finalement eu recours au déversement de milliers de tonnes de copeaux de bois dans les eaux islandaises pour essayer d’honorer les crédits carbone qu’ils avaient vendus. Mais les experts et observateurs ont critiqué le manque de preuves scientifiques montrant que cette approche permettait réellement de séquestrer du CO₂ et l’absence d’évaluation des impacts sur les écosystèmes marins. L’entreprise finalement a cessé ses activités en 2024 pour des raisons économiques.

Une start-up canadienne, Planetary Technology, développe une approche d’augmentation de l’alcalinité océanique visant à accroître l’absorption du CO₂ atmosphérique et son stockage à long terme sous forme dissoute dans l’océan. Pour cela, ils ajoutent à l’eau de mer du minerai alcalin, de l’hydroxyde de magnésium. Ils ont annoncé avoir vendu des crédits carbone, notamment à Shopify et British Airways.

Une autre société, californienne cette fois, Ebb Carbon, cherche également à augmenter l’alcalinité océanique, mais par électrochimie : ils traitent de l’eau de mer pour la séparer en flux alcalins et acides, puis renvoient la solution alcaline dans l’océan. Cette société a annoncé avoir signé un contrat avec Microsoft pour retirer des centaines de milliers de tonnes de CO₂ sur plusieurs années.

L’écosystème commercial fleurit déjà en Amérique du Nord, même si on n’en entend pas forcément parler ici.

Il y a aussi une sorte de fonds, appelé Frontier Climate, qui engage des contrats anticipés pour des tonnes de CO₂ qui seront retirées de l’atmosphère dans le futur : ils achètent par avance des crédits carbone à des sociétés qui sont en phase de développement et qui ne sont pas encore réellement en train de capturer et de séquestrer du carbone. Derrière ce fonds-là, il y a des géants de la tech, comme Google ou Facebook, parmi les membres fondateurs. On peut supposer que c’est une manière pour ces entreprises, qui ont une consommation énergétique assez importante, de s’acheter une vertu climatique. Donc, eux, ils ont déjà annoncé avoir acheté pour 1,75 million de dollars (plus de 1,5 million d’euros) de crédits carbone à des entreprises d’alcalinisation de l’océan.

Et pourtant, vous disiez tout à l’heure qu’on n’est pas encore sûrs de savoir mesurer scientifiquement si l’océan a bien absorbé ces tonnes de carbone.

M. B. : Effectivement, les bases scientifiques de ces techniques-là ne sont vraiment pas solides aujourd’hui. On ne sait pas encore quelles quantités de CO₂ elles vont permettre de capturer et de séquestrer et on ne sait pas non plus quels vont être les impacts sur l’environnement.

À lire aussi : Géo-ingénierie climatique : de quoi parle-t-on ? Pour quelle efficacité et quels nouveaux risques ?

Et côté scientifique, il n’y a donc pour l’instant pas de consensus sur la capacité des techniques de géo-ingénierie marine à retirer suffisamment de carbone de l’atmosphère pour réellement freiner le changement climatique ?

M. B. : Il y a même pratiquement un consensus scientifique pour dire que, aujourd’hui, on ne peut pas présenter les techniques de géo-ingénierie marine comme des solutions. En fait, tant qu’on n’a pas drastiquement réduit les émissions de gaz à effet de serre, beaucoup considèrent qu’il est complètement futile de vouloir commencer à déployer ces techniques-là.

En effet, aujourd’hui, les ordres de grandeur évoqués (le nombre de tonnes que les entreprises annoncent séquestrer) n’ont rien à voir avec les ordres de grandeur qui permettraient de changer quoi que ce soit au climat. Par exemple, pour la culture de macroalgues, certaines modélisations estiment qu’il faudrait recouvrir 20 % de la surface totale des océans avec des fermes de macroalgues – ce qui est déjà presque absurde en soi – pour capturer (si ça marche) 0,6 gigatonne de CO₂ par an… à comparer aux 40 gigatonnes que l’humanité émet aujourd’hui chaque année. Si ces techniques pouvaient jouer un rôle dans le futur pour compenser les émissions que le Giec désigne comme « résiduelles » et « difficiles à éviter » (de l’ordre de 7 à 9 gigatonnes de CO₂ par an à l’horizon 2050) et atteindre des objectifs de neutralité carbone, les déployer aujourd’hui ne pourrait en aucun cas remplacer des réductions d’émissions rapides et massives.

Alors, qui pousse ces développements technologiques ?

M. B. : Un certain nombre d’initiatives semblent être poussées par ceux qui ont un intérêt au statu quo, peut-être même par certains qui n’auraient pas de réelle volonté de déployer la géo-ingénierie, mais qui ont un intérêt à faire diversion pour retarder l’action qui viserait à diminuer les émissions aujourd’hui.

On pense plutôt aux acteurs des énergies fossiles qu’aux géants de la tech, dans ce cas ?

M. B. : Les acteurs des énergies fossiles ont effectivement cet intérêt à retarder l’action climatique, mais ils sont de fait moins visibles aujourd’hui dans le financement direct des techniques de géo-ingénierie – il semble qu’ils soient plus dans le lobbying et dans les discours qui vont légitimer ce genre de techniques.

De fait, investir dans la géo-ingénierie ne fait-il pas courir le risque de détourner l’attention des citoyens et des gouvernements de l’urgence de réduire nos émissions de gaz à effet de serre ?

M. B. : C’est un risque clairement identifié dans la littérature scientifique, parfois sous le nom d’« aléa moral climatique », parfois d’« effet de dissuasion ». Derrière, il y a l’idée que la promesse de solutions technologiques futures, comme la géo-ingénierie marine, pourrait affaiblir la volonté politique ou sociétale de réduire les émissions dès maintenant. Donc le risque d’être moins exigeants envers nos décideurs politiques pour qu’ils tiennent les engagements climatiques et, in fine, que le décalage entre les objectifs et l’action climatique réelle soit toujours plus grand.

Par ailleurs, on a des ressources financières, ressources en main-d’œuvre, en expertise, qui sont somme toute limitées. Tout ce qui est investi dans la recherche et le développement ou pour l’expérimentation de ces technologies de géo-ingénierie peut se faire au détriment des ressources allouées pour les mesures d’atténuation connues et démontrées : l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, la sobriété. On sait que ces solutions fonctionnent : ce sont elles qu’il faudrait mettre en œuvre le plus rapidement.

La priorité absolue – on n’arrête pas de le répéter –, c’est la diminution rapide des émissions de gaz à effet de serre. Donc la position de la plupart des scientifiques, c’est que ces techniques de géo-ingénierie marine devraient être explorées d’un point de vue de la recherche, par exemple pour évaluer leur efficacité et leurs effets environnementaux, économiques et sociaux, de manière à éclairer les choix politiques et sociétaux à venir. Mais, encore une fois, aujourd’hui la géo-ingénierie marine ne peut pas être présentée comme une solution à court terme.

C’est pour cela que la communauté scientifique appelle à une gouvernance internationale de la géo-ingénierie, avant un déploiement massif de ces techniques. Quelles instances internationales seraient à même de mener une gouvernance sur le sujet ?

M. B. : Il faut en effet que les États s’impliquent fortement dans la gouvernance de la géo-ingénierie, et il faut des traités internationaux. Pour l’instant, c’est assez fragmenté entre différents instruments juridiques, mais il y a ce qu’on appelle le protocole de Londres, adopté en 1996, pour éviter la pollution en mer par dumping (le fait de pouvoir décharger des choses en mer). Ce protocole permet déjà en partie de réguler les usages de géo-ingénierie marine.

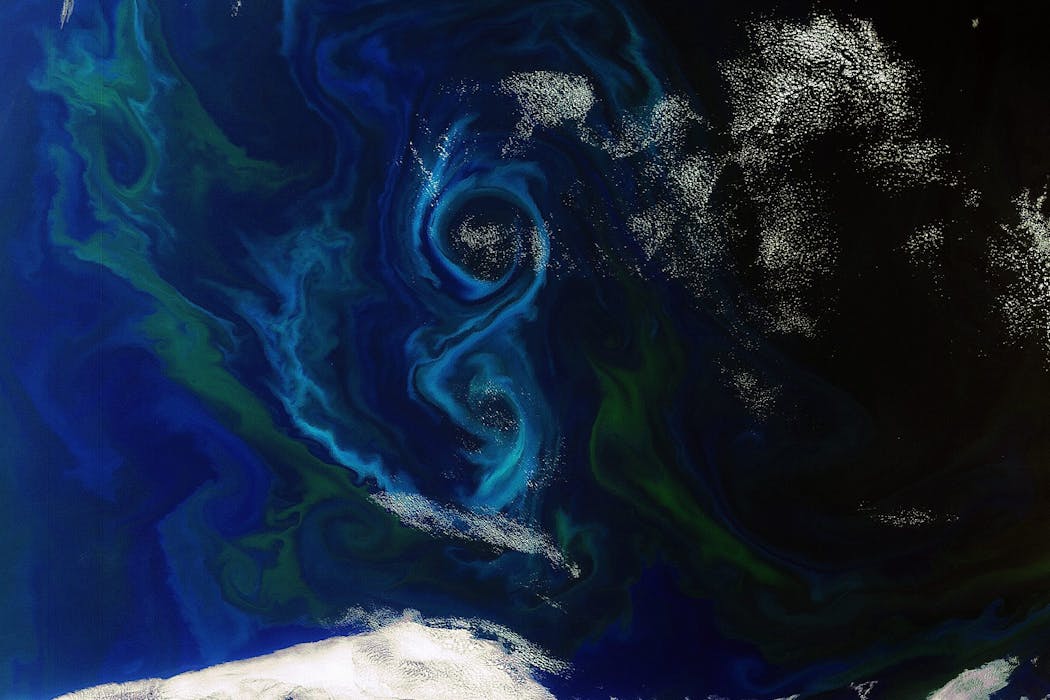

Par exemple, la fertilisation des océans par ajout de fer visant à stimuler le phytoplancton qui capture le CO₂ par photosynthèse. Cette technique rentre dans le cadre existant du protocole de Londres, qui interdit la fertilisation de l’océan à des fins commerciales et impose un cadre strict pour la recherche scientifique depuis plus d’une quinzaine d’années. Le protocole pourrait être adapté ou amendé pour réguler d’autres techniques de géo-ingénierie marine, ce qui est plus facile que de créer un nouveau traité international.

Les COP sur le climat sont aussi importantes pour deux raisons : elles rassemblent plus de nations que le protocole de Londres, et elles sont le cadre privilégié pour discuter des marchés carbone et donc pour éviter la prolifération d’initiatives commerciales non contrôlées, pour limiter les risques environnementaux et les dérives du type crédits carbone douteux.

Il y a des précédents avec ce qu’il s’est passé sur les crédits carbone forestiers : une enquête publiée par le Guardian en 2022 a montré que plus de 90 % des projets certifiés par Verra – le principal standard mondial – n’ont pas empêché la déforestation ou ont largement surévalué leurs bénéfices climatiques. Sans encadrement, la géo-ingénierie marine pourrait tout à fait suivre le même chemin.

Enfin, il y a bien sûr des enjeux d’équité, si ceux qui mettent en œuvre une action ne sont pas ceux qui risquent de subir les impacts ! Là aussi, il y a des précédents observés sur des projets forestiers certifiés pour générer des crédits carbone, où les bénéfices économiques sont captés par les investisseurs tandis que les communautés locales subissent des restrictions d’accès aux ressources forestières ou sont exposées à des changements dans leur mode de vie.

Concrètement, quels sont les risques pour les populations qui vivent à proximité de l’océan ou s’en servent de ressource nourricière, par exemple ?

M. B. : Ça dépend vraiment de la technique de géo-ingénierie utilisée et de l’endroit où ça va être déployé. Par exemple, si on imagine un déploiement massif de cultures d’algues, ça pourrait modifier les écosystèmes côtiers, et par ailleurs générer une concurrence pour l’espace avec la pêche ou l’aquaculture traditionnelle.

Sur les littoraux, où les activités maritimes sont souvent très denses, il y a déjà des conflits d’usage, que l’on observe par exemple dans les tensions autour des installations de parcs éoliens en mer.

Propos recueillis par Elsa Couderc.

Manuel Bellanger a reçu des financements dans le cadre du programme ANR n° 21-POCE-0001 PPR Océan & Climat.

21.01.2026 à 11:36

Géo-ingénierie climatique : de quoi parle-t-on ? Pour quelle efficacité et quels nouveaux risques ?

Texte intégral (3491 mots)

La « géo-ingénierie climatique » recouvre un ensemble de techniques qui visent à manipuler le climat à grande échelle afin d’éviter les risques du changement climatique. Ces techniques sont très variées, depuis les parasols spatiaux pour limiter l’arrivée des rayons du soleil dans l’atmosphère jusqu’à la fertilisation des océans pour que le phytoplancton consomme davantage de CO₂, en passant par la restauration et la conservation de zones humides où le carbone est stocké de façon préférentielle.

En octobre 2025, l’Académie des sciences a publié un rapport qui détaille ce que l’on sait et ce que l’on ignore encore sur les éventuels bénéfices de ces techniques et sur les nouveaux risques qu’elles font surgir.

Elsa Couderc, cheffe de rubrique Sciences et Technologies, explore ici avec Laurent Bopp, climatologue et académicien, les nouveaux risques climatiques que ces techniques pourraient faire émerger. Le second volet de ces « regards croisés » est un entretien avec Manuel Bellanger, qui étudie à l’Ifremer le développement des techniques de géo-ingénierie marine avec un regard d’économiste.

The Conversation : Pourquoi l’Académie des sciences s’empare-t-elle aujourd’hui du sujet de la géo-ingénierie climatique, alors qu’on en parle relativement peu en France ?

Laurent Bopp : Le sujet est de plus en plus présent dans la littérature scientifique, dans le débat scientifique et dans le débat politique qui entoure les discussions sur le changement climatique. On ne s’en rend pas bien compte en France, mais aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, au Canada, le débat est beaucoup plus présent.

Certains climatologues, y compris de renom, se prononcent pour faire beaucoup plus de recherches sur ces technologies, mais aussi parfois pour envisager leur déploiement à grande échelle afin d’éviter un réchauffement trop important. L’argument est simple : un niveau de réchauffement trop élevé génère des risques importants et pourrait conduire au dépassement de certains points de bascule potentiels dans le système climatique, par exemple une fonte irréversible des calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique, ce qui pourrait entraîner une élévation du niveau de la mer de plusieurs mètres additionnels.

En France, nous avons besoin collectivement de plus d’informations et de plus de débats autour de ces techniques. Nous avons eu le sentiment que certains de nos représentants se sont retrouvés en partie dépourvus dans des arènes de négociations internationales, face à des représentants d’autres gouvernements qui ont un agenda très agressif sur ces technologies. C’est sans doute une des raisons pour lesquelles l’Académie des sciences s’est emparée du sujet.

L’idée des interventions de géo-ingénierie climatique, c’est de réduire les risques liés au changement climatique. Mais ces interventions pourraient-elles induire de nouveaux risques et lesquels ?

L. B. : Un des intérêts de ce rapport, c’est de mettre la lumière sur ces nouveaux risques.

Mais, avant de rentrer dans le détail, il faut, quand nous parlons de géo-ingénierie climatique, distinguer deux grandes catégories de techniques – ces deux catégories sont fondées sur des approches très différentes et présentent des risques, là aussi, très différents.

Pour la première de ces catégories, il s’agit de modifier de façon assez directe le rayonnement solaire. On parle en anglais de Solar Radiation Management ou SRM. Dans ce cas-là, l’action s’apparente plutôt à une sorte de pansement sur la plaie d’une blessure, sans s’attaquer du tout à la cause du changement climatique : l’idée est de refroidir la Terre de façon artificielle, en utilisant par exemple des particules atmosphériques ou des miroirs spatiaux qui limiteraient la pénétration du rayonnement solaire jusqu’à la surface de la Terre. Ce refroidissement pourrait compenser, en partie au moins, le réchauffement lié aux gaz à effet de serre qui continueraient à augmenter dans l’atmosphère.

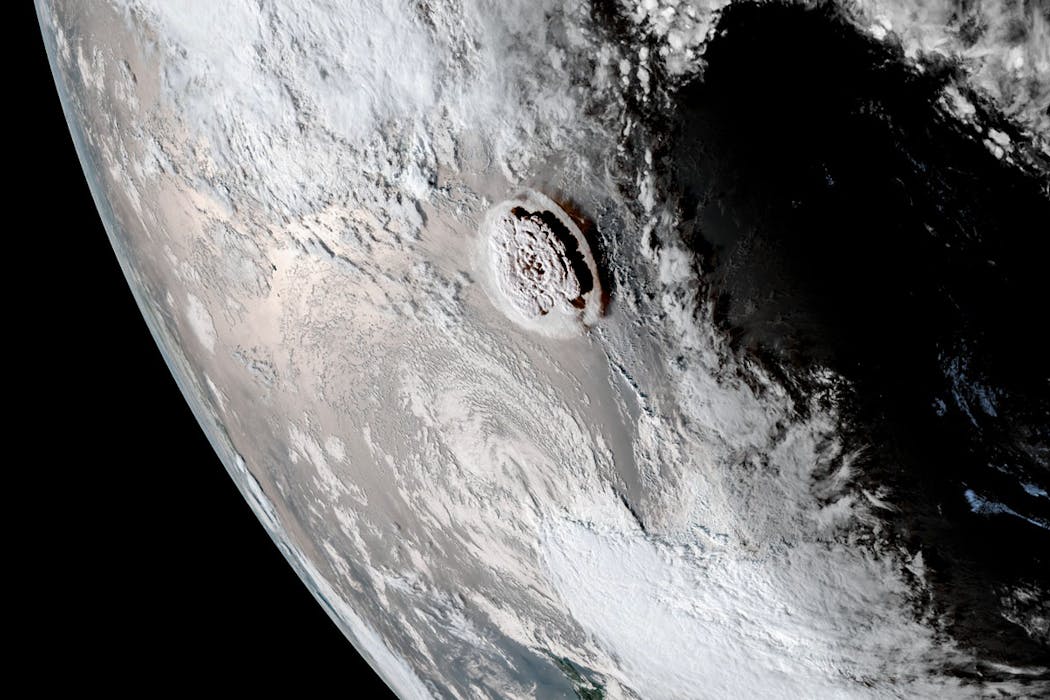

L’injection d’aérosols dans la haute atmosphère vise à imiter des éruptions volcaniques de très grande taille qui, par le passé, ont pu refroidir la Terre. Une des limites premières de cette approche, c’est que cette façon de refroidir la Terre est très différente de la façon dont elle se réchauffe aujourd’hui à cause des gaz à effet de serre : les échelles de temps et les échelles spatiales associées sont très différentes, et cela engendre un certain nombre de conséquences. Les risques sont à lire en fonction de ces deux échelles.