25.04.2025 à 19:13

Point de conjoncture #5 – Avril 2025

Émilien Cabiran

Texte intégral (8178 mots)

Cette note est la cinquième édition du « point de conjoncture » de l’Institut La Boétie.

Le département d’économie vous propose régulièrement, dans ces points de conjoncture, une lecture critique pour décrypter et mettre en perspective l’actualité économique. Dans chaque note, vous découvrirez un focus spécifique sur une question économique d’actualité.

Vue d’ensemble : une économie mondiale en panne et menacée par le retour de l’inflation

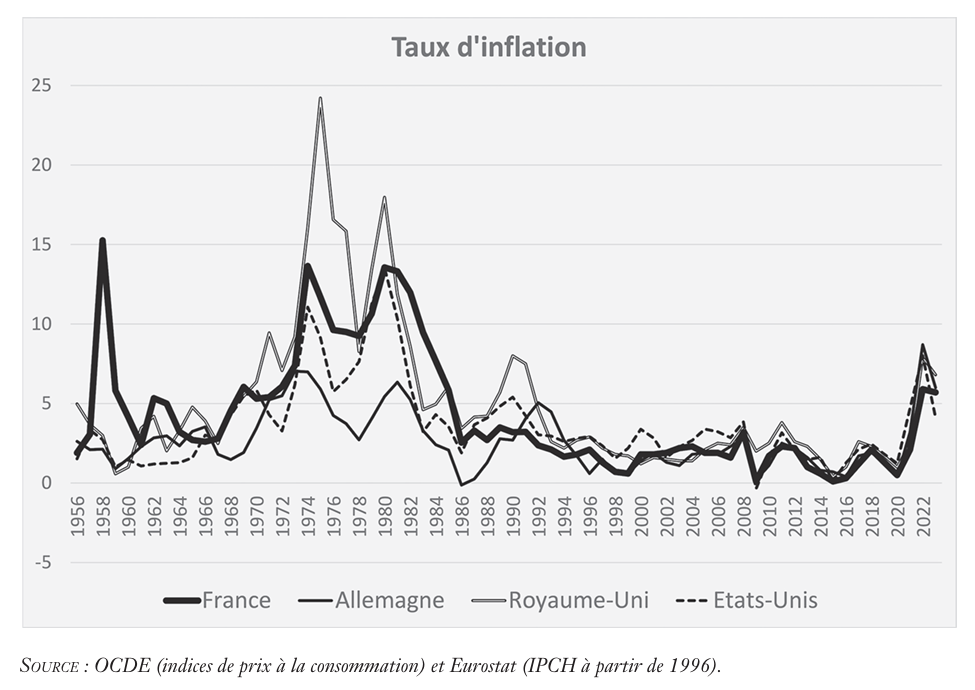

Les observations à l’échelle internationale confortent l’hypothèse avancée dans notre point de conjoncture de novembre 2024 : l’inflation persiste et rebondit, dans un contexte de ralentissement économique. C’est le spectre d’une stagflation durable[1] qui devient chaque jour plus probable.

Les hausses spectaculaires des droits de douane annoncées par Donald Trump en avril vont alimenter ce scénario puisqu’elles vont faire augmenter les prix et vont freiner le commerce.

Dans un premier temps, Trump a annoncé le 2 avril des hausses spectaculaires des droits de douane, portant le taux moyen à 24 %, contre 2 % avant son arrivée à la Maison-Blanche. Ce taux a été porté à 21 % pour l’Union européenne, soit une hausse de 20 points, et à 64 % pour la Chine, soit une hausse de 54 points. Puis, suite à la dégringolade des marchés financiers, Trump a annoncé le 9 avril une suspension pour 90 jours, laissant tout de même un taux uniforme de 10 % partout… sauf pour la Chine où le taux est porté à 145 % !

Aux États-Unis, après une croissance soutenue de 2,8 % en 2024, le ralentissement devrait être prononcé en 2025. La banque centrale (la Federal Reserve ou Fed) a réduit ses prévisions de croissance pour le premier trimestre 2025 de 2,1 % à 1,7 %. La Réserve fédérale d’Atlanta[2] prévoit même une baisse du produit intérieur brut (PIB).

Le déficit commercial[3] s’est envolé au début de l’année, avec une hausse significative des importations : les entreprises états-uniennes ont anticipé leurs achats à l’étranger pour éviter d’être impactées par les hausses de droits de douane, qui font augmenter les prix des biens importés. Dans le même temps, les prévisions d’inflation ont été revues à la hausse pour 2025, avant même les annonces de Trump sur les droits de douane : elles s’élèvent désormais à 2,7 % en moyenne annuelle, contre 2,4 % selon les prévisions de septembre 2024. L’inflation est alimentée par la hausse des prix alimentaires et des prix de l’énergie.

En raison de ce contexte inflationniste, la banque centrale a pris la décision, contre la volonté de Donald Trump, d’interrompre sa politique de baisse de taux d’intérêt[4], ce qui va avoir pour conséquence de freiner l’investissement[5] et d’augmenter le risque d’une crise financière en raison de la déconnexion entre la bulle financière et les profits réels[6].

Donald Trump accentue la pression sur la banque centrale pour imposer une politique monétaire favorable aux marchés financiers. Il installe un capitalisme de plus en plus mafieux, cherchant à satisfaire les spéculateurs au mépris des besoins de la population. L’administration multiplie ainsi les dérégulations et les baisses d’impôts pour doper les cours boursiers et ceux des cryptomonnaies[7]. Si Trump exige aujourd’hui une baisse des taux d’intérêt, c’est en réalité pour amortir l’impact de sa guerre commerciale sur l’économie réelle, mais surtout sur les marchés financiers. Malgré ses efforts, l’inquiétude gagne les marchés.

Au Royaume-Uni, la croissance déjà très faible stagne et l’inflation repart à la hausse : 3 % en janvier 2025 contre 1,7 % en septembre 2024. La banque centrale prévoyait, avant l’annonce de la hausse des droits de douane par Donald Trump, une inflation de 3,7 % en fin d’année et une croissance inférieure à 1 %.

En Allemagne, le PIB a baissé de 0,2 % au 4e trimestre 2024. Fait extrêmement rare pour l’économie allemande : la croissance recule pour la deuxième année consécutive, en raison d’une profonde crise industrielle[8].

La production industrielle a reculé de 4,5 % en 2024, notamment dans les secteurs qui constituent le point fort de l’Allemagne : l’automobile et les biens d’investissement, notamment les machines-outils. Dans le même temps, l’inflation a augmenté, passant de 1,8 % en septembre 2024 à 2,6 % en février 2025. La consommation populaire reste donc faible et se concentre essentiellement sur les dépenses contraintes[9].

La future coalition gouvernementale a annoncé un plan de réarmement massif, impliquant de modifier la Constitution pour lever le « frein à l’endettement » et allouer à la défense des fonds colossaux d’environ 900 milliards d’euros[10]. Cela devrait avoir un impact positif sur la croissance, puisque l’activité de l’industrie de l’armement va augmenter significativement[11], mais la baisse marquée du taux de profit en Allemagne, malgré une baisse importante des salaires réels pendant l’épisode inflationniste, empêche un véritable redémarrage de la croissance[12].

Avec une croissance de 3,2 % en 2024, l’Espagne continue à afficher des performances économiques largement supérieures à celles de ses voisins européens. Mais cette bonne santé économique est fragile car la croissance espagnole est essentiellement tirée par l’économie du tourisme de masse. Or, il s’agit d’un secteur à faible productivité, aux conditions de travail dégradées, et qui contribue par ailleurs à accentuer la crise du logement dont souffre la population espagnole. En parallèle, la consommation populaire a diminué en proportion du PIB au cours des cinq dernières années et l’investissement demeure largement inférieur à son niveau de 2007[13].

C’est la faiblesse persistante des gains de productivité[14] au niveau mondial qui est à l’origine de la stagnation économique combinée à la reprise de l’inflation (« stagflation »). Dans un tel contexte, les capitalistes cherchent à imposer une hausse des prix, malgré la faiblesse de la demande, pour maintenir leurs marges.

La guerre commerciale lancée par Donald Trump dans le triple but d’exercer une pression politique, d’accroître les recettes fiscales de l’État fédéral et de réindustrialiser le pays, va alimenter cette stagflation. Car cette guerre est loin d’être un jeu à somme nulle. Les taxes douanières vont frapper la consommation et se répercuter directement sur la population états-unienne, et en priorité sur les ménages les plus précaires[15].

Quel que soit leur comportement, les consommateurs seront pénalisés. Soit ils continueront d’acheter des biens importés et ils paieront alors plus cher, puisque les droits de douane feront mécaniquement augmenter les prix ; soit ils se tourneront vers les biens produits aux États-Unis, mais ils paieront aussi plus cher car la production locale sera plus coûteuse.

Au final, Donald Trump va importer… de l’inflation. De plus, les États-Unis ne bénéficieront pas de la guerre commerciale car même s’ils parviennent à « forcer » certaines entreprises à rapatrier leur production sur leur sol[16], ils resteront dépendants aux importations[17] : les multinationales états-uniennes sont elles aussi insérées dans les réseaux de production internationaux où la production et l’assemblage des biens sont fragmentés et répartis entre plusieurs pays et aires du monde.

Croissance atone en France

Après une légère baisse du PIB en fin d’année 2024, la croissance resterait atone début 2025 selon l’Insee[18] : + 0,1 % au premier trimestre et + 0,2 % au deuxième trimestre.

D’ores et déjà, l’objectif du gouvernement de 0,9 % de croissance en 2025 est caduc. Pour l’atteindre, il faudrait une croissance très dynamique de l’ordre de 0,6 % aux troisième et quatrième trimestres, ce qui semble impossible. La Banque de France a d’ailleurs enterré cet objectif en prévoyant, avant l’annonce de la hausse des droits de douane de Trump, une croissance de 0,7 % pour l’année 2025[19]. La croissance pourrait même en réalité être proche de zéro en incluant l’effet de la hausse des droits de douane, puisque François Bayrou a indiqué qu’elle pourrait avoir un impact négatif de « plus de 0,5 % » en 2025.

C’est du côté de l’investissement que la situation est la plus mauvaise. L’investissement des entreprises a connu une baisse de 2,8 % en cumulé entre le troisième trimestre 2023 et le quatrième trimestre 2024. L’investissement des ménages, c’est-à-dire l’achat de logements, s’est lui aussi effondré : – 19 % entre le deuxième trimestre 2021 et fin 2024. Le seul investissement qui résistait jusqu’au premier semestre 2024 était l’investissement des administrations publiques, mais il a fléchi à la fin de l’année du fait de la pression massive sur les finances publiques.

Le commerce extérieur et les dépenses publiques formaient les deux moteurs du peu de croissance de ces derniers trimestres. Ils vont s’enrayer en 2025. D’une part, les hausses des droits de douane imposées par Trump risquent de freiner le commerce mondial. Les exportations françaises vers les États-Unis pourraient ralentir, notamment dans les secteurs de l’aéronautique, des vins et spiritueux, de l’industrie chimique et des produits laitiers. Les exportations vers l’Allemagne seraient également concernées, puisque l’Allemagne assemble des composants produits en France avant de vendre les produits finaux sur le marché états-unien. Le déficit du commerce extérieur français devrait donc se détériorer, alors qu’il tendait justement à se réduire ces derniers mois en raison d’une diminution des importations[20].

D’autre part, la diminution drastique de la dépense publique nuit lourdement à l’activité économique. Le blocage des crédits publics, imposé par le gouvernement au prétexte de la censure du gouvernement de Michel Barnier, a mis un coup d’arrêt à la consommation des administrations publiques[21]. Le budget d’austérité que François Bayrou a fait adopter par 49.3 en février dernier va à son tour fortement limiter la contribution des dépenses publiques à la croissance tout au long de l’année 2025.

Dans ce contexte, aucune perspective de dynamisme ne se dégage. L’investissement productif des entreprises devrait continuer à baisser. Et la consommation des ménages ne sera pas le moteur de la croissance, compte tenu des prévisions de stagnation du pouvoir d’achat.

Pour espérer une croissance positive, il faudrait donc compter sur une baisse du taux d’épargne[22]. En effet, la fin de la crise Covid, durant laquelle la consommation des ménages a été empêchée, n’a pas marqué un retour à la normale en matière d’épargne. Il y a toujours au contraire une « surépargne » : le taux d’épargne demeure supérieur à la tendance de la décennie pré-Covid. Si l’inflation et le contexte d’incertitude ont pu pousser certains ménages à épargner davantage préventivement, la « surépargne » s’explique surtout par un accroissement de l’épargne financière des ménages les plus riches, qui font fructifier leur argent en le plaçant plutôt que de consommer et investir[23].

Il n’y a rien à attendre non plus du côté de la production industrielle. La crise de l’industrie s’approfondit. La « réindustrialisation » annoncée par Emmanuel Macron est un mirage. Les plans de licenciements se succèdent, dans la filière automobile notamment mais aussi dans le secteur de la chimie, avec récemment le cas de Vencorex.

Les délocalisations menacent en cascade les fournisseurs et les sous-traitants : sur un an, près de 200 000 emplois industriels seraient directement et indirectement mis en danger[24]. La valeur ajoutée[25] dans l’industrie manufacturière[26] a baissé tout au long de l’année 2024, et cela devrait continuer début 2025, avec une baisse de – 0,4 % au premier trimestre puis de – 0,1 % au deuxième trimestre. Au total, entre fin 2023 et mi-2025, la baisse de la valeur ajoutée dégagée par l’industrie manufacturière serait de – 2,5 % !

Stagnation du pouvoir d’achat

Sur l’ensemble de l’année 2024, le pouvoir d’achat[27] moyen des ménages a augmenté en moyenne annuelle de presque 2 %. C’est l’indexation sur l’inflation de l’année précédente des pensions de retraite, conséquence de la censure du gouvernement Barnier, ainsi que des prestations sociales, qui a tiré le revenu des ménages vers le haut[28], car la hausse des prix avait été plus forte en 2023 qu’en 2024.

En réalité, la hausse du pouvoir d’achat en 2024 est loin de bénéficier à tout le monde. C’est une moyenne, qui est calculée en intégrant indistinctement l’évolution des salaires réels[29], qui ont stagné, et celle des revenus du patrimoine, qui ont eux beaucoup augmenté.

L’explosion des revenus du patrimoine dope donc superficiellement les chiffres du pouvoir d’achat. Car dans le même temps, la grande pauvreté, soit le manque d’accès aux biens et services fondamentaux, a progressé. En 2024, plus de 1,2 million de foyers n’ont ainsi pas pu payer leur facture et ont subi des coupures ou réductions de puissance d’électricité : c’est 24 % de plus que l’an dernier, et 85 % de plus qu’en 2019.

Le pouvoir d’achat moyen a cessé d’augmenter : il a stagné au dernier trimestre 2024 et devrait légèrement baisser au premier semestre 2025. Sur l’ensemble de l’année 2025, il devrait diminuer de 0,4 point à cause des coupes budgétaires et de l’obsession austéritaire du gouvernement, qui auront pour effet de ralentir la consommation et l’investissement.

En 2025, les salaires devraient progresser légèrement, au rythme annuel de 1,1 %. Mais ce chiffre pourrait être revu à la baisse, car les précédentes prévisions de hausses de salaires se sont quasiment toutes révélées trop optimistes[30]. Parallèlement, les revenus du patrimoine, qui ont tiré vers le haut le pouvoir d’achat moyen ces derniers mois, devraient ralentir. Après plusieurs trimestres d’euphorie, les rendements des placements (livret A, livret d’épargne populaire…) devraient baisser en lien avec la baisse des taux d’intérêt de la Banque centrale européenne[31]. Les versements de dividendes ralentiraient en raison de profits moins élevés en 2024 et du fait de la hausse ponctuelle de l’impôt sur les sociétés sur les grands groupes, décidée uniquement pour 2025.

Destructions d’emplois et hausse du chômage

C’est dans ce contexte que les annonces de « plans sociaux » se multiplient partout en France. Au quatrième trimestre 2024, les suppressions d’emplois salariés ont surpris par leur ampleur : 90 100, dont 68 000 dans le privé et 22 100 dans le public[32]. Et ces suppressions devraient se poursuivre en 2025, avec au minimum plus de 100 000 emplois salariés détruits[33].

Les défaillances d’entreprises[34] sont au plus haut : 65 844 en cumul sur 12 mois en janvier 2025, contre 59 000 en moyenne dans les années 2010.

Habituellement, ces chiffres sont gonflés par les échecs et les abandons des auto-entrepreneurs, qui surviennent peu de temps après le lancement de leur activité. Mais en 2024, ce sont les défaillances d’entreprises de grande taille, avec plus de 250 salariés, qui ont été importantes[35]. Elles sont aujourd’hui deux fois plus nombreuses que dans les années 2010[36].

Au total, 260 000 emplois sont concernés par une procédure judiciaire, sans même compter les incidences potentielles sur l’emploi pour les fournisseurs des entreprises défaillantes[37].

Le taux de chômage officiel va progresser tout au long de l’année 2025. De 7,3 % fin 2024, il devrait atteindre 7,6 % au deuxième trimestre[38] et même 7,8 % au quatrième trimestre[39].

Seuls les emplois à faible productivité[40] des micro-entrepreneurs, c’est-à-dire des emplois non-salariés de travailleurs indépendants, devraient continuer à progresser en 2025. Le nombre de créations de micro-entreprises a augmenté de 7,3 % sur la seule année 2024[41]. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à recourir à l’externalisation de missions auprès de travailleurs indépendants, qui gagnent en moyenne 800 € par mois et dont un tiers est obligé de cumuler son activité avec un emploi salarié pour joindre les deux bouts[42]. Ainsi, plus d’une micro-entreprise sur dix est créée à la demande d’une entreprise qui recherche une alternative à l’embauche d’un salarié, y compris en intérim[43].

Encadré : Bilan de 7 ans de macronisme : deux quinquennats d’inégalités

Les résultats de la politique économique d’Emmanuel Macron sont édifiants. Les inégalités ont explosé, sur fond d’appauvrissement général de l’essentiel de la population.

Figure 1 : Évolution de quelques indicateurs économiques et sociaux entre 2017 et 2024

| Évolutions entre le deuxième trimestre 2017 et le quatrième trimestre 2024[44] | |

| Salaire horaire réel (secteur marchand) | – 3,5 % |

| Salaire par tête réel (secteur marchand) | – 2,7 % |

| Dividendes réels | + 79,8 % |

| Productivité horaire | – 1,7 % |

| Profits réels des sociétés non financières (SNF) | + 12,4 % |

| Prélèvements nets des subventions[45] pour les SNF | – 0,8 % |

| Taux de marge des SNF | + 1,1 point |

| Consommation de produits alimentaires en volume | – 8,0 % |

| Taux de privation matérielle et sociale (2017-2023) | + 1,7 point (+ 1,2 million de personnes) |

| Taux de pauvreté monétaire (2017-2022) | + 2,0 points (+ 1,4 million de personnes) |

Lecture : Entre le deuxième trimestre 2017 et le quatrième trimestre 2024, les salaires ont diminué de 3,5 % en moyenne et la consommation de produits alimentaires de 8 %. Sur la même période les profits des entreprises ont augmenté de 12,4 %.

Les salaires réels ont fortement baissé : environ – 3 % en l’espace de sept ans. C’est un phénomène inédit sur une période aussi longue depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils ont d’abord stagné entre 2017 et 2021, avant de chuter d’environ 4 % entre fin 2021 et fin 2023 pendant la période de forte inflation. Depuis, ils progressent très modestement : mais la hausse récente d’environ 1 % est très loin de compenser la baisse qui précède. Dans le même temps, les dividendes réels perçus par les ménages les plus riches se sont envolés, eux, d’environ 80 %.

L’inflation sur les produits alimentaires a frappé de plein fouet la population. La précarité alimentaire a ainsi connu une forte hausse. Depuis 2017, la consommation alimentaire a baissé de 8 %. Aujourd’hui, les ménages se privent toujours de nourriture, sautent des repas ou se replient vers des produits de moins bonne qualité.L’industrie agroalimentaire est la première responsable de cette situation : elle a sciemment alimenté l’inflation sur fond de guerre en Ukraine afin d’augmenter ses marges.

Avec l’explosion des inégalités, la pauvreté a progressé de façon importante. Le taux de pauvreté monétaire, qui mesure la part des ménages dans la population ayant un niveau de vie inférieur à 60 % du niveau de vie médian[46], a augmenté de 2 points en cinq ans. Il est passé de 13,4 % à 15,4 % de la population entre 2017 et 2022, dernière année où cet indicateur est connu. Cela représente 1,4 million de personnes supplémentaires qui sont tombées dans la pauvreté.

La part des personnes en situation de « privation matérielle et sociale », c’est-à-dire qui disposent d’un logement mais ne parviennent pas à couvrir certaines dépenses de la vie courante nécessaires pour avoir un niveau de vie acceptable, a augmenté dans des proportions identiques : elle est passée de 11,4 % de la population en 2017 à 13,1 % en 2023 – soit 1,2 million de personnes en plus dans cette situation.

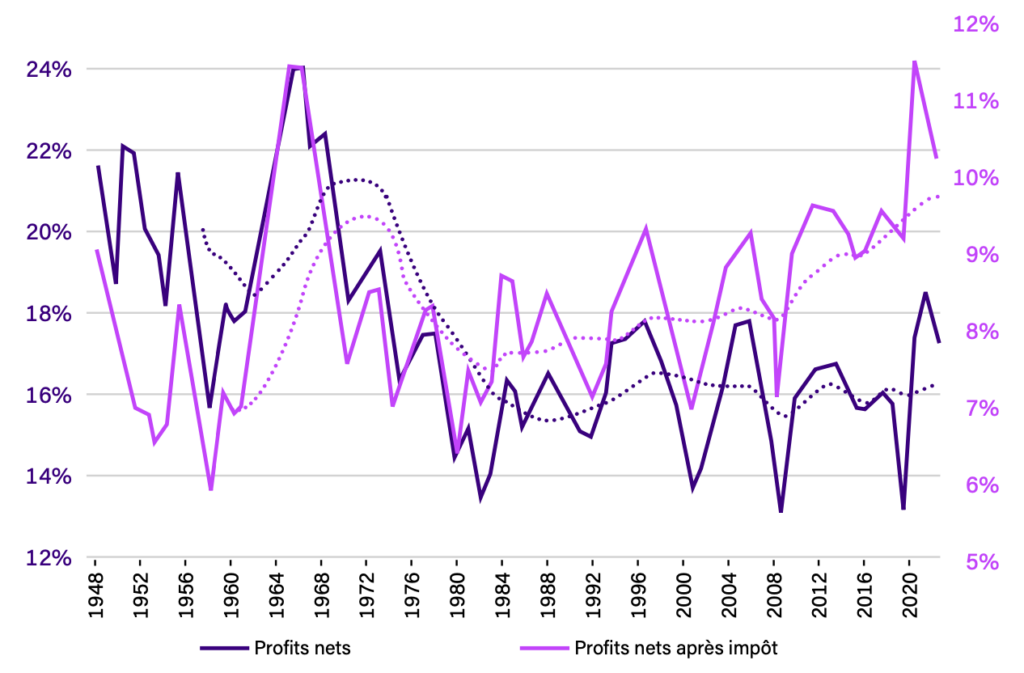

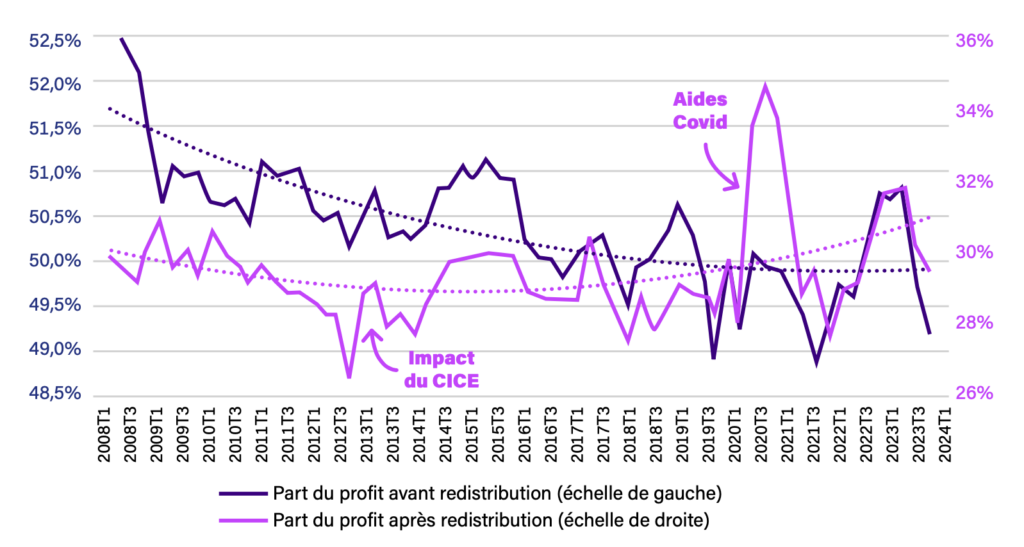

Sept années de macronisme ont profondément accentué le rapport de forces en faveur du capital à un niveau inégalé. Alors que la productivité horaire a diminué de 2 % depuis 2017, le taux de marge[47] des entreprises a lui augmenté de 1 % et les profits de 12 %. C’est absolument inédit.

Dans les années 1970, le ralentissement des gains de productivité, dont l’ampleur était bien moindre que la situation actuelle, s’était répercuté de façon négative sur le niveau des profits : si l’on produit moins de richesses tout en employant la même quantité de travail, alors on dégage logiquement moins de marges. À l’inverse, aujourd’hui les entreprises parviennent aujourd’hui à préserver leurs profits : elles s’enrichissent quel que soit l’état de l’économie réelle. Ce sont donc bien des mécanismes artificiels qui dopent leurs profits :

- d’une part, les entreprises ont imposé avec succès des hausses de prix supérieures aux hausses de salaires nominaux.

- d’autre part, elles ont bénéficié de mesures socio-fiscales très avantageuses qui maintiennent leurs profits à flot : subventions sans restrictions, crédits d’impôts, exonérations fiscales. Ainsi, malgré une hausse conséquente des profits, les prélèvements nets des subventions des entreprises ont quand même baissé…

Trois secteurs économiques ont particulièrement bien tiré leur épingle du jeu (voir figure 2) : d’abord, le secteur de l’énergie, de l’eau et des déchets, où le taux de marge a explosé de 20 points alors que la productivité a diminué de 12,3 %. Deuxièmement, le secteur des industries agroalimentaires ; et troisièmement, celui des services de transports.

Dans ces trois secteurs économiques, non seulement les salaires réels ont fortement baissé, mais les prix ont augmenté bien plus que l’inflation moyenne : comme les grands groupes de ces secteurs sont en situation d’oligopole, ils ont la possibilité d’agir fortement sur les prix pour générer de juteux profits sur le dos des consommateurs. Dans ces secteurs, les profits contribuent ainsi fortement à la hausse des prix de production, bien au-delà de leur poids dans le prix de production.

On voit ainsi se dégager une « boucle prix-profits » : c’est la volonté des entreprises de maintenir leurs marges menacées qui est le premier facteur d’augmentation des prix. Cela infirme la thèse libérale sans cesse évoquée par les économistes mainstream d’une « boucle salaire-prix », selon laquelle la hausse des salaires entraînerait un cercle vicieux d’inflation.

Figure 2 : Secteurs qui ont profité de la crise inflationniste. Évolutions entre le deuxième trimestre 2017 et le quatrième trimestre 2024

| Énergie, eau et déchets | Industries agroalimentaires | Services de transports | |

| Taux de marge | +19,4 points | +7,1 points | +6,5 points |

| Productivité horaire | – 12,3 % | – 11,3 % | – 9,3 % |

| Salaire horaire | – 6,8 % | – 4,6 % | – 5,1 % |

| Profits | + 168,6 % | + 40,1 % | + 31,4 % |

| Hausse des prix de production | + 81,6 % | + 32,7 % | + 25,6 % |

| Poids des profits dans les prix de production en 2017 | 17,4 % | 8,8 % | 14,1 % |

| Contribution des profits à la hausse des prix de production | 47,4 % | 20,3 % | 20,7 % |

Lecture : Entre le deuxième trimestre 2017 et le quatrième trimestre 2024, le taux de marge a augmenté de 19,4 % dans le secteur de l’énergie, de l’eau et des déchets, de 7,1 % dans l’industrie agroalimentaire et de 6,5 % dans les services de transports.

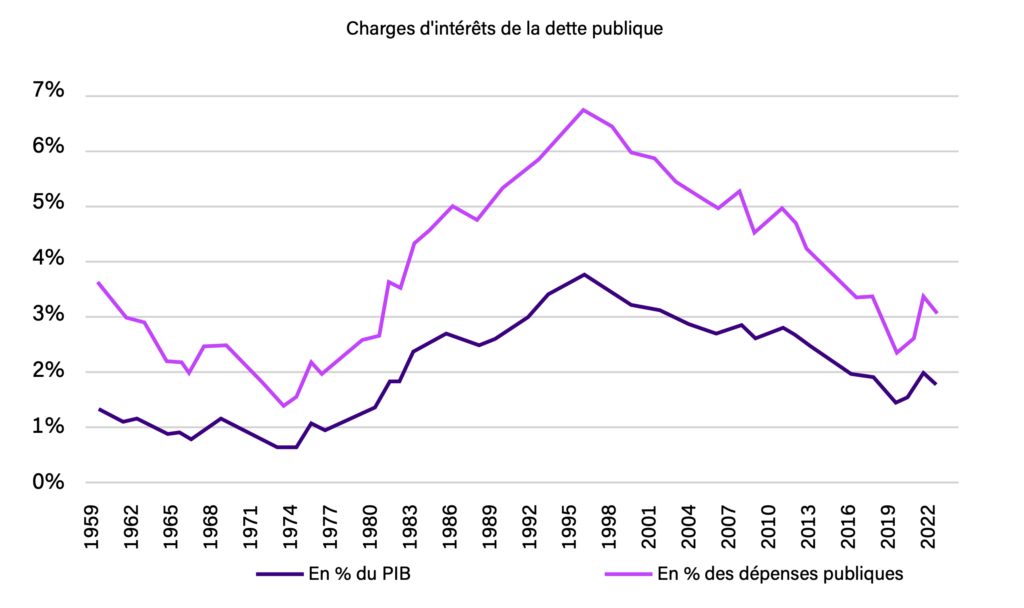

FOCUS – La France, championne du monde des prélèvements obligatoires ?

La France est le pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui a le taux de « prélèvements obligatoires » le plus élevé, en pourcentage du PIB[48]. Cette situation est souvent décriée et présentée par les institutions patronales, les éditorialistes et les représentants politiques du bloc libéral et du bloc d’extrême droite comme une tare qui frapperait lourdement l’économie française.

Cela relève d’abord d’un présupposé négatif très idéologique contre la dépense publique et le système de protection sociale[49].

Mais surtout, il s’agit d’une instrumentalisation malhonnête des comparaisons internationales : l’expression de « prélèvements obligatoires » amalgame en effet tous les paiements faits à des services collectifs, tout en ignorant totalement les prélèvements privés, comme si ceux-ci ne pouvaient par nature être « obligatoires ».

Encadré : Les « prélèvements obligatoires »

Les prélèvements obligatoires sont les impôts et cotisations sociales prélevés par les administrations publiques et par les institutions européennes.

On en distingue trois types :

- Les impôts, qui sont prélevés sur l’ensemble des contribuables sans contrepartie, dans le but de financer les dépenses de l’État. On dit des impôts qu’ils sont « sans contrepartie » parce que les prestations fournies par les administrations au contribuable ne sont pas proportionnelles à la quantité d’impôts versés.

- Les cotisations sociales, qui s’ajoutent au salaire net et sont versées aux organismes de protection sociale.

- Les taxes fiscales, qui sont versées par les usagers d’un service, par exemple la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Comprendre les écarts de taux de « prélèvements obligatoires »

Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) et l’OCDE suggèrent d’ailleurs eux-mêmes de manier les comparaisons internationales avec précaution[50]. Les pays peuvent en effet utiliser des conventions de mesure différentes pour comptabiliser leurs prélèvements obligatoires dans la richesse nationale, ainsi que leur PIB. À cela peuvent s’ajouter des imprécisions dans les calculs. De quoi entraîner au total des écarts de taux de prélèvements obligatoires entre pays allant jusqu’à deux points, faussant considérablement les comparaisons.

Mais surtout, constater un écart de prélèvements obligatoires entre deux pays ne signifie absolument rien en soi : pour l’interpréter, il est indispensable de regarder de plus près de quels prélèvements on parle et quelles sont leurs fonctions.

La Sécurité sociale, une spécificité française

Les écarts de taux de prélèvements obligatoires entre les pays s’expliquent avant tout par le fait que la santé et/ou la protection sociale relèvent d’un financement public dans certains pays, et d’un financement privé pour d’autres[51].

Dans certains pays, les besoins de santé sont pris en charge en très grande partie par les administrations publiques (État, collectivités locales ou Sécurité sociale), à partir des cotisations sociales ou des impôts.

Ainsi, en Suède ou en Finlande, ce sont principalement l’État et les collectivités locales qui financent les besoins de santé grâce aux impôts. Dans d’autres pays comme la France, c’est la Sécurité sociale qui finance ces besoins à partir des cotisations sociales mais aussi, et de plus en plus, à partir de l’impôt, avec la fiscalisation croissante des ressources de la Sécurité sociale[52].

Dans d’autres pays encore, la couverture des besoins de santé laisse une grande place au marché privé. Dans ce cas, le système n’est pas financé principalement par les cotisations et les impôts : ce sont les ménages qui souscrivent par leurs propres moyens des contrats auprès d’assurances privées, généralement à but lucratif[53].

C’est notamment le cas aux États-Unis, où près d’une personne sur deux y est couverte par une compagnie d’assurance-santé dans le cadre de son emploi[54], et où 8 % de la population n’est pas assurée du tout, y compris par une base minimale de protection publique : essentiellement les Latino-américains et les Afro-américains, auto-entrepreneurs, ou privés d’emplois[55].

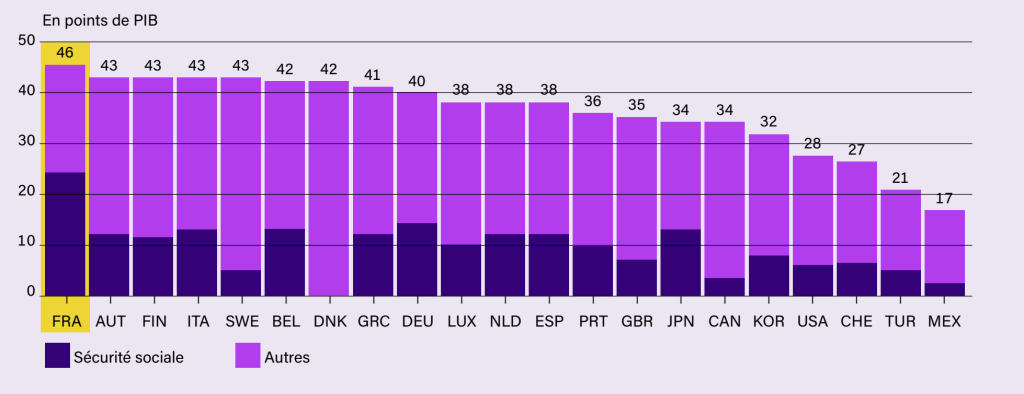

Figure 3 : Taux de prélèvements obligatoires, en points de PIB, 2022

Lecture : Le taux de prélèvements obligatoires en France s’élève à 46 % du PIB, contre 43 % en Autriche, en Finlande et en Italie. La part des prélèvements obligatoires consacrés au financement de la Sécurité sociale représente près de 24 % du PIB en France, contre environ 12 % en Autriche.

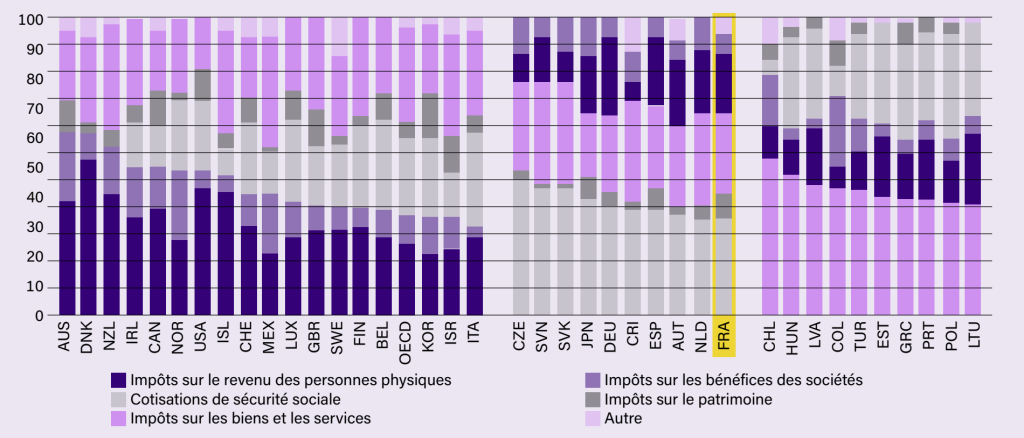

Par rapport à la moyenne des pays de l’OCDE, la structure de la fiscalité en France se caractérise par une part des impôts faible[56] et une part des cotisations élevée (figure 4). Un tiers des prélèvements obligatoires correspond ainsi à des cotisations sociales.

Figure 4 : Structures fiscales en 2021 (en pourcentage du total des recettes fiscales)

Lecture : En Australie, les impôts sur le revenu des personnes physiques représentent près de 40 % du total des recettes fiscales du pays, tandis qu’en France ils s’élèvent à environ 20 % des recettes fiscales totales. En France, les cotisations de Sécurité sociale représentent environ 30 % des recettes fiscales totales, soit la contribution la plus importante aux recettes publiques.

Si le niveau de prélèvements obligatoires est un peu plus important en France que dans d’autres pays ayant un niveau de vie comparable, c’est donc essentiellement parce que la France a fait le choix de mutualiser un certain nombre de risques sociaux. Le choix de développer un système de protection sociale où sont socialisés à la fois le système de retraites et de santé implique que les cotisations sociales sont comptabilisées dans les prélèvements obligatoires en France.

Dans des pays qui n’ont pas fait ce choix, les dépenses des ménages pour financer leur santé ou leur retraite ne sont tout simplement pas comptabilisées dans les prélèvements obligatoires. Mais c’est une réalité avant tout comptable : dans la vie réelle, les ménages doivent s’acquitter de ces prélèvements, qu’ils aillent à un organisme de sécurité sociale, ou à une assurance privée. S’ils ne le font pas, ils en payent un prix beaucoup plus cher au final.

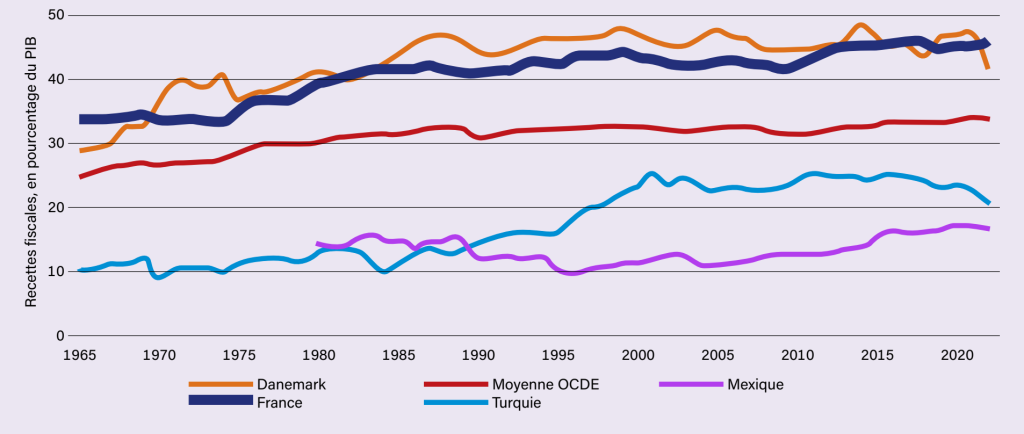

Figure 5 : Tendances des ratios impôts/PIB, 1965-2022 (en pourcentage du PIB)[57]

Lecture : Les recettes fiscales dans les pays de l’OCDE sont passées d’une moyenne de 25 % du PIB moyen de l’OCDE en 1965 à plus de 30 % en 2022.

Pour l’ensemble des pays de l’OCDE, le taux de prélèvements obligatoires a tendance à augmenter sur le long terme. C’est la conséquence du vieillissement de la population, qui exige une forte hausse des dépenses de santé et de retraite. Mais c’est aussi la conséquence du fait que ces besoins croissants sont en grande partie couverts par des dépenses socialisées, ce dont on peut se féliciter !

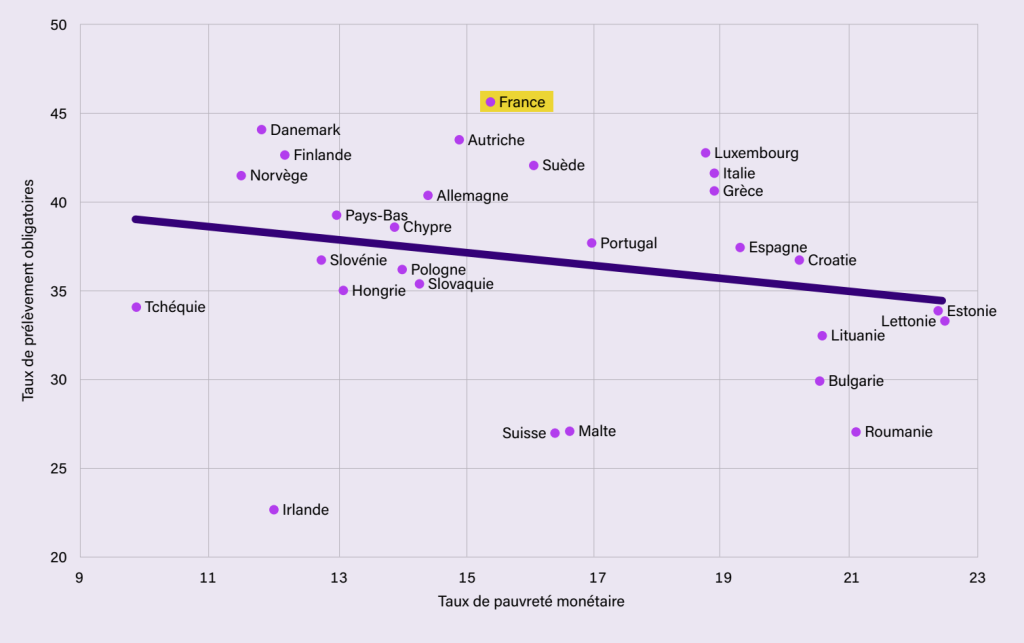

Surtout, les pays avec les plus forts taux de prélèvements obligatoires sont aussi ceux avec les taux de pauvreté monétaire les plus faibles ! Le fait d’avoir des « prélèvements obligatoires » élevés réduit en réalité la pauvreté. C’est logique, puisque ces prélèvements servent généralement à financer des prestations sociales qui réduisent les inégalités et sortent des personnes de la pauvreté.

Si l’on intégrait au revenu des ménages le bénéfice des services publics (éducation, hôpitaux…), on observerait d’ailleurs une corrélation encore plus négative entre taux de prélèvements obligatoires et taux de pauvreté !

Figure 6 : Corrélation entre taux de pauvreté et taux de prélèvements obligatoires (en pourcentage du PIB et en pourcentage de la population)

Lecture : La Norvège a un taux de prélèvements obligatoires qui s’élève à 41,5 % du PIB et un taux de pauvreté monétaire de 11,5 % de la population. À l’inverse, en Roumanie, le taux de prélèvements obligatoires correspond à 27 % du PIB et le taux de pauvreté monétaire atteint 21 % de la population.

Des dépenses sociales « collectives » plus efficaces

L’efficacité d’un système de santé se mesure d’abord par le poids de ses dépenses de gestion[58] : plus ce poids est faible, plus le système est efficace, puisque les dépenses de santé financent directement les actes médicaux pour la population. Les organismes publics de santé se révèlent à ce titre beaucoup plus performants que les organismes privés.

En France en 2023, les frais de gestion de la Sécurité sociale et de l’État pour la santé sont moins importants que ceux des organismes complémentaires, c’est-à-dire les mutuelles, assurances, et institutions de prévoyance : ils s’élèvent à 7,8 milliards d’euros, contre 8,3 milliards d’euros pour le privé[59]. Et ce alors même que les organismes publics prennent en charge une proportion bien plus importante des dépenses de santé : 78 %, contre 12 % seulement pour les organismes privés[60]. Si les organismes privés consacrent autant d’argent aux dépenses de gouvernance, c’est notamment parce que, pour survivre dans un marché compétitif, elles doivent payer des dépenses supplémentaires comme la publicité.

Mieux encore, les organismes publics continuent à gagner en efficacité, tandis que l’efficacité des organismes privés ne fait que se dégrader ! En effet, les dépenses de gestion des organismes complémentaires ont augmenté de 1,9 milliard d’euros en dix ans, alors que celles de la Sécurité sociale ont baissé dans le même temps de 700 millions[61].

Au niveau international, la présence importante d’assurances privées dans le système de santé tend aussi à faire baisser l’efficacité du système, en augmentant les dépenses de gestion. Moins il y a d’organismes publics, et plus il y a de dépenses de fonctionnement.

Aux États-Unis, où la part des organismes publics dans les dépenses de santé est de 53 %, les dépenses de gouvernance représentent 8 % des dépenses totales de santé. En France, elle n’est que de 5 %, pour une prise en charge des frais de santé à 78 % par le public. Et en Suède, elle est de 2 % seulement, pour une prise en charge des frais de santé à 86 % par le public[62].

En outre, lorsque la part des organismes publics est faible, la part des dépenses de santé dans le PIB tend à être importante pour des résultats médiocres.

Aux États-Unis, les dépenses de santé représentent 16,5 % du PIB, contre 11,8 % pour la France[63]. Les prix des produits de santé sont pourtant 2,4 fois plus élevés aux États-Unis qu’en France et l’accès aux soins est significativement dégradé : il y a 272 médecins pour 100 000 habitants, contre 340 en France[64]. Enfin, l’espérance de vie aux États-Unis est inférieure de quatre années à celle en France[65].

Ainsi, non seulement n’y a-t-il pas de sens à décrier le taux élevé de prélèvements obligatoires en France, mais il conviendrait plutôt de s’en féliciter : notre modèle de Sécurité sociale, financé par ces prélèvements obligatoires, est plus efficace, et moins coûteux pour une meilleure qualité de service, que le système de santé états-unien. Cette spécificité française représente un bien commun et un bénéfice net pour la santé de la population.

Conclusion

Les méfaits de l’organisation néolibérale de l’économie continuent de s’amplifier, sur fond de guerre commerciale. L’économie est aujourd’hui engluée dans une spirale qui mêle inflation, ralentissement de l’activité et destruction des emplois.

L’inflation repart à la hausse et menace le pouvoir d’achat des ménages, déjà durablement affaibli par l’explosion des prix endurée ces deux dernières années. Le capital continue de préserver son taux de profit par la hausse des prix. Et la hausse brutale des droits de douane va agir comme une taxe à la consommation dont la population sera la première victime. En conséquence, la consommation populaire stagne, ce qui prive la croissance économique de son principal moteur.

La menace du chômage de masse refait son apparition. Les destructions d’emplois connaissent une intensité alarmante. L’emploi indépendant précarisé semble être la norme sous le néolibéralisme.

Huit années de macronisme ont fait exploser les inégalités et fortement fragilisé l’économie française. D’un côté, les profits n’ont fait qu’augmenter, essentiellement grâce à la hausse des prix et aux aides publiques. De l’autre, les moyens de subsistance de la population se sont considérablement réduits : les salaires réels ont baissé, la précarité alimentaire et la pauvreté ont augmenté.

C’est le tableau d’une économie incapable d’assurer les besoins du plus grand nombre, mais pleinement disposée à semer le chaos pour enrichir le capital. La prochaine cible principale de ce capitalisme prédateur est ainsi la protection sociale, discréditée dans les discours et attaquée par des coupes budgétaires massives que le gouvernement compte intensifier.

Pourtant, la prise en charge collective des besoins fait ses preuves et se révèle même bien plus performante en termes économiques que l’organisation par le marché. Souvent présentée à tort comme championne des prélèvements obligatoires, sur la base d’instrumentalisation de comparaisons internationales, la France garantit une mutualisation des risques qui assure à chacun un accès à la santé. La Sécurité sociale coûte en réalité moins cher que les organismes de santé privé et elle diminue le coût des dépenses de santé.

03.03.2025 à 19:42

Rapport – Face à la crise industrielle : un plan de production pour répondre aux besoins

Émilien Cabiran

Texte intégral (10583 mots)

Ce rapport est le premier publié par l’Institut La Boétie. Il est coordonné par le département d’économie.

Les rapports ont vocation à fournir un état des lieux des secteurs et des composantes clés de la société, en proposant des perspectives de transformation tournées vers l’action. Ils mettent à contribution chercheur·ses et forces vives de la société, notamment à travers des auditions.

Introduction

En détruisant toute la politique du libre échange mondial d’abord imposée par son pays, Donald Trump cherche par des droits de douane à restaurer la base industrielle productive des États-Unis. Si condamnable que soit un tel changement avec des méthodes et des buts impériaux, cette orientation a sa rationalité. Elle montre qu’une limite est atteinte pour les pays hier dominants quand ils acceptent de sacrifier au profit financier leur capacité productive concrète. De fait, les décisions de Trump vont évidemment couper des chaînes d’approvisionnement car il s’agit bien d’un choix délibéré de défragmentation globale de la division internationale du travail. En France il n’y a ni réflexion ni stratégie gouvernementale concernant la nécessaire reconstruction de la base productive industrielle de notre pays. La logique financière reste au poste de commande. L’aberrante délocalisation massive des capacités productives vers l’est de l’Europe continue. Notre propos est de montrer comment et pourquoi cette politique a été mise en place, pourquoi elle mène à la ruine du pays et comment en sortir. L’actualité se charge hélas de vérifier nos pronostics. La fin d’année 2024 a vu l’industrie faire son retour dans les gros titres de l’actualité, à la faveur de la nette accélération de la fréquence des plans de licenciements. La liquidation spectaculaire de la filière automobile et les plans sociaux dans quelques entreprises emblématiques comme Michelin ont éclipsé des dizaines de fermetures et réductions d’activités touchant tout le territoire et des secteurs très variés. Sur un an, la CGT estime à 200 000 le nombre d’emplois directement et indirectement menacés[1].

Cette nouvelle crise de l’industrie interpelle à plus d’un titre.

Cette nouvelle crise de l’industrie est d’autant plus insupportable qu’elle ne coïncide pas, dans de nombreux cas, avec une baisse des bénéfices. En effet, alors que les grands groupes moteurs de l’industrie française dégagent de larges bénéfices, les fermetures de sites industriels et les suppressions de postes s’enchaînent dans le même temps. En revanche, les petites et moyennes entreprises (PME) sous traitantes font face à de véritables difficultés économiques, car elles sont dépendantes de donneurs d’ordre qui choisissent de se fournir à l’étranger.

Ensuite, l’ampleur de cette crise peut étonner au vu des niveaux déjà faibles de la production et de l’emploi industriels. En portant un nouveau coup significatif à ces secteurs, déjà au plus bas après cinquante années de désindustrialisation, cet épisode pourrait être un coup fatal ou au moins obscurcir pour longtemps toute possibilité de rebâtir une industrie répondant aux besoins du pays et adaptée à la bifurcation écologique.

Le gouvernement renonce à toute forme de réaction politique. L’incarnation de cet abandon revient au ministre délégué chargé de l’Industrie, Marc Ferracci, quand il affirme avec résignation que les suppressions d’emplois se poursuivront dans les prochains mois[2].

Ces nouveaux coups portés à l’industrie française doivent au contraire susciter une réaction à la hauteur des enjeux pour qui veut poser les bases d’un renouveau de la production pour répondre aux besoins du pays, gagner en emploi et savoir-faire et augmenter l’indépendance productive de la France..

Pour ce faire, l’Institut La Boétie propose dans ce rapport d’éclairer la crise actuelle à la lueur de la longue désindustrialisation dans laquelle le pays est plongé, pour en identifier les causes. Ces analyses permettent à la fois de dégager des pistes de politiques industrielles nouvelles qui s’attaquent à l’urgence actuelle et à la nécessaire transformation de long terme de notre production, mais aussi de réfléchir à la finalité de la politique industrielle et aux objectifs qu’elle doit poursuivre.

Il s’agit de dire comment produire plus en France, mais avant tout quoi produire et pour qui. Autrement dit, de proposer les bases d’un plan de production industrielle pour le pays, qui n’a aucunement été envisagé par les gouvernements successifs, celui d’Emmanuel Macron, comme ceux qui l’ont précédé.

Ce rapport a été élaboré avec le concours des chercheurs en économie de l’Institut La Boétie, à partir de la production d’instituts de recherche, de syndicats, mais aussi de personnalités et associations spécialisées auditionnées en amont de la rédaction du rapport[3].

Enfin, il a été enrichi des débats économiques contradictoires qui ont eu lieu dans le cadre des Journées économiques 2025 de l’Institut La Boétie, consacrées à la question « Que faire de l’entreprise ? », notamment lors des deux tables rondes « Comment mener à bien la transformation écologique des entreprises ? Le cas de l’industrie automobile » et « Quel rôle pour l’État dans le financement et la régulation des entreprises ? »[4].

I- Le bilan de la désindustrialisation et ses causes

L’ampleur de la désindustrialisation

La désindustrialisation n’est pas un phénomène nouveau. L’universitaire spécialiste de l’industrie Nadine Levratto fixe l’apogée de l’industrie française en 1975, lorsque l’industrie atteint son plus grand nombre d’emplois. Depuis, la désindustrialisation est amorcée. La part de l’industrie dans la valeur ajoutée[5] est passée de 25 % à son maximum à moins de 10 % aujourd’hui. Plus significatif encore que ces chiffres qui dépendent du développement des autres secteurs, la valeur ajoutée est, en termes absolus, plus faible qu’avant la crise du Covid, et au même niveau qu’à la veille de la crise de 2008.

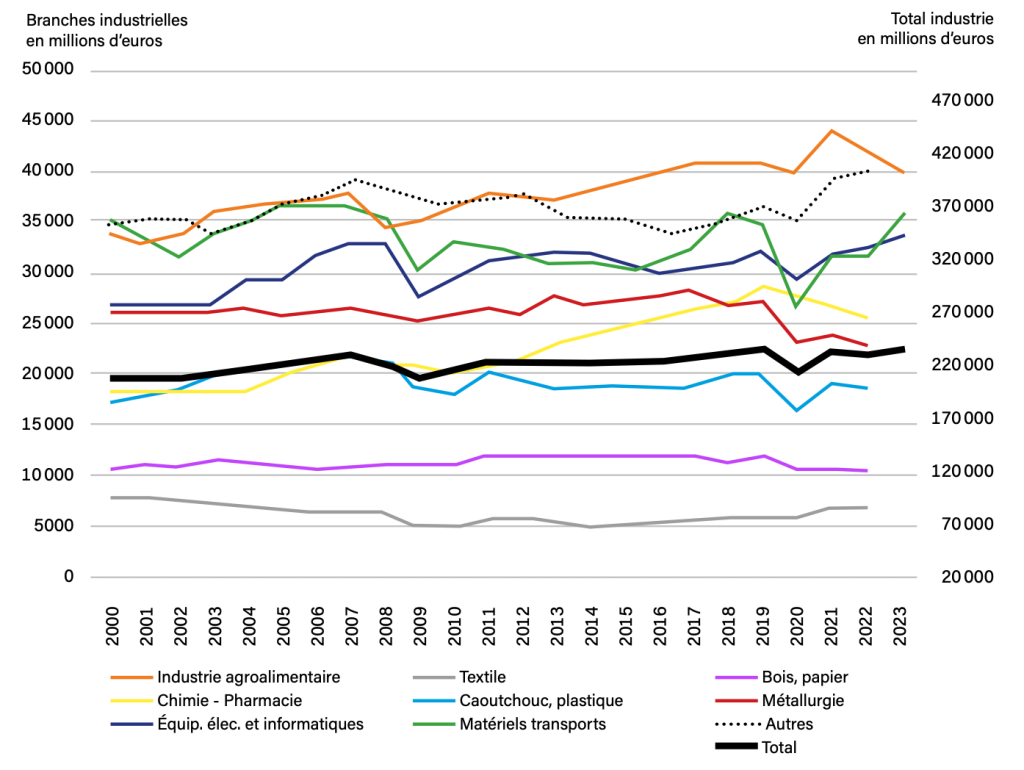

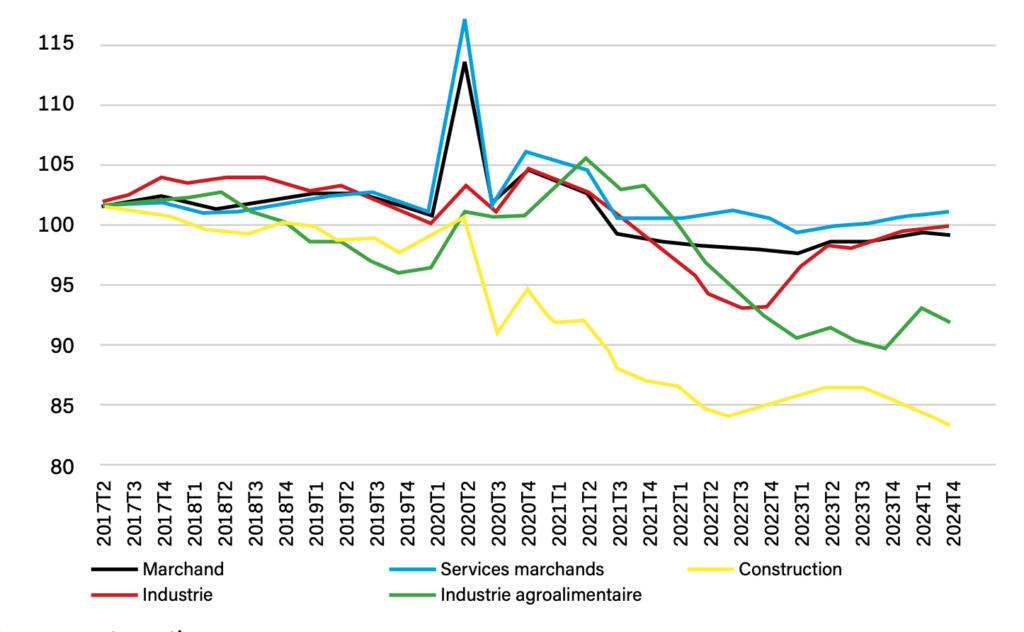

Graphique n°1 : Évolution de la valeur ajoutée dans les branches industrielles[6]

Lecture : La valeur ajoutée annuelle dans le secteur de la métallurgie est passée de 26 milliards d’euros en 2000 à 22,9 milliards d’euros en 2023.

Les emplois industriels représentent aujourd’hui moins de 10 % des emplois salariés totaux, suite à la perte de 2 millions d’emplois en 40 ans, soit plus d’un tiers des effectifs.

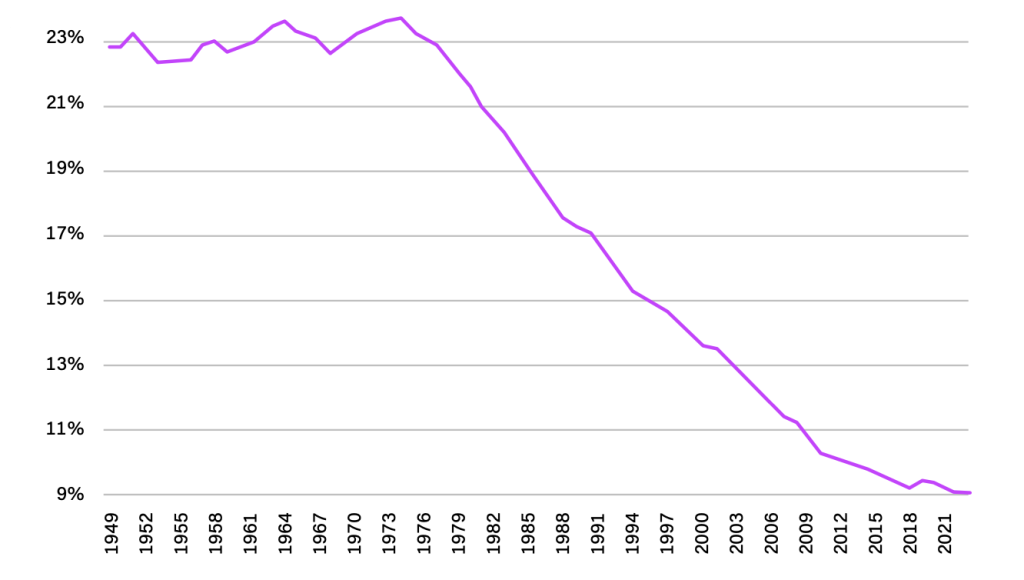

Graphique n°2 : Part de l’emploi industriel dans l’emploi total

Lecture : En 1949, près de 23 % de l’ensemble des emplois étaient des emplois industriels, soit presque un emploi sur quatre. En 2023, les emplois industriels représentent 9 % de l’emploi total, soit moins d’un emploi sur dix.

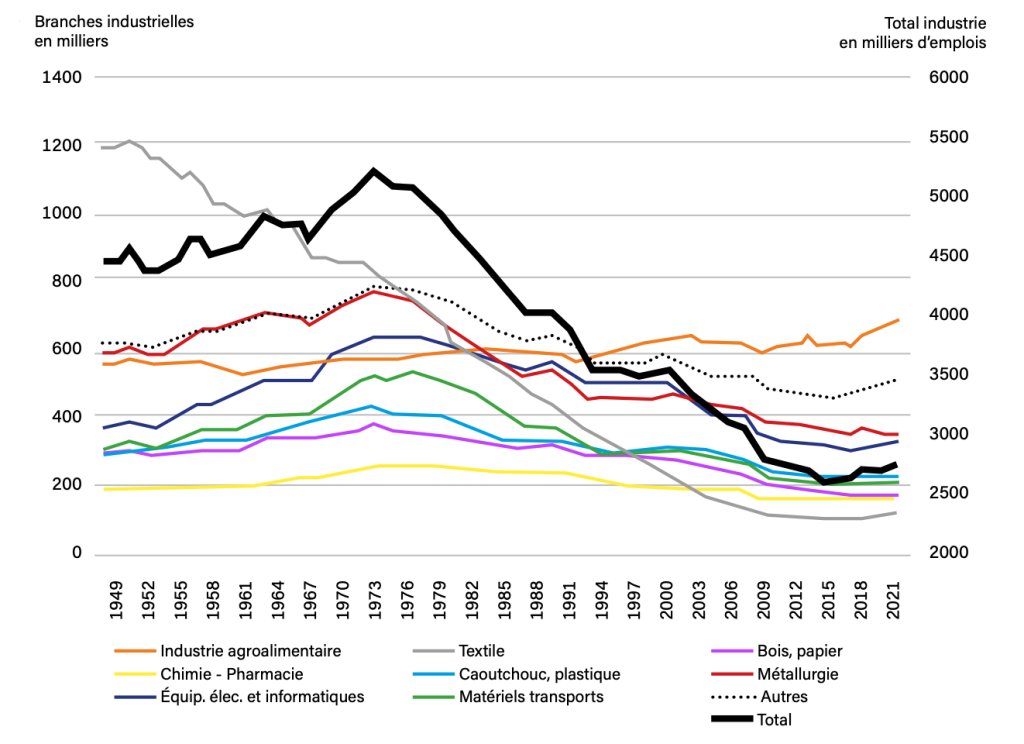

Graphique n°3 : Évolution de l’emploi dans les branches industrielles

Lecture : Dans le secteur du textile, le nombre d’emplois s’est effondré, passant de 1,2 millions en 1949 à 118 000 en 2022. Sur la même période, le nombre d’emplois industriels total, toutes branches industrielles confondues, est passé de 4,4 millions en 1949 à 2,7 millions en 2023, avec un pic à 5,2 millions d’emplois en 1974.

La perte des emplois industriels est une tendance observée dans une certaine mesure par d’autres pays figurant parmi les plus riches au monde, particulièrement en Europe de l’Ouest et du Sud. Elle s’explique en partie par l’externalisation d’activités de services[7], comme le nettoyage, et par les gains de productivité réalisés[8]. Ces deux facteurs sont à l’origine de la moitié environ des pertes d’emplois entre 1980 et 2007[9].

Mais ces explications ne suffisent pas à comprendre le décrochage massif de l’industrie dans la valeur ajoutée, et surtout l’écart avec d’autres pays pourtant comparables. La désindustrialisation est beaucoup plus forte en France que dans les pays voisins : l’industrie manufacturière compte encore pour plus de 16 à 17 % du PIB en Italie et en Allemagne[10] par exemple, contre 9,7 % seulement en France.

L’antagonisme entre financiarisation et industrie

Comment expliquer cette singularité hexagonale ? Nous pouvons tout d’abord souligner l’objectif, partagé par les industriels comme par de nombreux élus, d’engager une politique volontariste de désindustrialisation. Les uns défendaient « l’entreprise sans usine[11] » quand les autres faisaient de la tertiarisation de l’économie une priorité.

Cette politique suit en réalité les mutations du capitalisme français. Sous l’impulsion des grandes mesures de déréglementation financière de la fin du 20e siècle, il est passé d’une forme dite rhénane à un capitalisme financiarisé sur le modèle anglo-saxon[12]. La France a suivi le modèle britannique qui a abouti à une désindustrialisation rapide et profonde.

La financiarisation de l’économie[13] est lourde de conséquence pour l’industrie. Pressés par leurs actionnaires, les grands groupes déploient des stratégies de maximisation de la rentabilité du capital qui mettent sur la touche des sites français rentables mais insuffisamment rémunérateurs aux yeux des propriétaires. Les conséquences sur le reste de l’économie sont d’autant plus importantes en France, où le tissu industriel est constitué avant tout de nombreuses PME dépendantes d’une poignée de grands champions, sans échelon intermédiaire à la gestion plus long-termiste.

La financiarisation et ses effets délétères sont rendus possibles par le libre échange, qui organise la mise en concurrence entre sites internationaux. C’est d’abord le cas à l’échelle mondiale : l’Union européenne (UE) multiplie les signatures de traités commerciaux et continue de jouer la « bonne élève » du commerce international en refusant de protéger sérieusement son industrie face au dumping de pays comme la Chine.

Mais c’est aussi le cas au sein de l’Union européenne, qui abrite des pays de production à bas coût, où les conditions de travail et de rémunération sont dégradées par rapport aux standards à l’ouest de l’Europe. L’UE applique une politique de concurrence interne, déconnectée des enjeux industriels, notamment en favorisant jusqu’ici les groupes allemands qui utilisent l’Europe de l’Est comme arrière-cour industrielle.

L’UE est ainsi le premier ennemi de l’industrie française, puisque que c’est en son sein que se font la majorité des délocalisations [14].

La délégation de la conduite des industries françaises à des acteurs financiers, notamment des gestionnaires d’actifs anglo-saxons, éclaire les décisions prises par plusieurs groupes ces derniers mois. Pour l’automobile par exemple, la situation des constructeurs est plutôt bonne et ne justifie absolument pas la vague de plans sociaux qui ont des conséquences sur toute la filière. Alors que certaines années ont effectivement donné lieu à des pertes (PSA en 2012, Renault en 2020, etc.), les constructeurs dégagent aujourd’hui des bénéfices importants, comme le souligne l’économiste spécialiste du secteur Bernard Jullien.

Le secteur automobile connaît actuellement un simple retour à la normale après une parenthèse dorée. L’industrie automobile a en effet connu un âge d’or au tournant des années 2020. Plusieurs facteurs ont fait bondir la rentabilité du secteur automobile au-delà de 10 %.

D’abord, les pénuries de semi-conducteurs ont raréfié l’offre de véhicules et fait augmenter les prix : le prix d’achat moyen d’une voiture neuve est ainsi passé de 24 000 à 30 000 euros sur la période. Paradoxalement, la pénurie a donné aux constructeurs un certain pouvoir sur les prix. Ensuite, les constructeurs ont également récolté les fruits financiers de leur stratégie de montée en gamme, consistant à privilégier la production de modèles de véhicule à forte marge comme les SUV[15] plutôt que des petits modèles. Enfin, le chômage partiel financé par l’État durant la crise sanitaire a permis aux constructeurs de maintenir leur rentabilité alors même qu’ils faisaient le choix d’arrêter leur production.

Ces facteurs conjugués ont permis une rentabilité exceptionnelle pour les actionnaires, mais par nature temporaire. Depuis, le secteur automobile a finalement retrouvé les marges standards autour de 6 ou 7 % du chiffre d’affaires. Or, c’est désormais insuffisant aux yeux des actionnaires qui se sont vu promettre et expliquer par les dirigeants des entreprises automobiles que la rentabilité à deux chiffres durerait encore longtemps.

Dans le cas de Michelin, qui a dégagé 3,6 milliards d’euros de résultat d’exploitation en 2023, le groupe fixe dans sa stratégie des objectifs toujours plus élevés en faveur des actionnaires, composés pour deux tiers de fonds d’investissement et de gestionnaires d’actifs étrangers[16]. La rentabilité du capital est ainsi passée de 10 % en 2019 à 11,4 % en 2023. Alors que le groupe reversait 21 % de son bénéfice aux actionnaires en 2019, cette proportion atteint 49 % en 2023, à un point de la cible de 50 % poursuivie par Michelin. Pourtant, malgré cette rentabilité grandissante, le groupe a annoncé la fermeture du site de Cholet, dont la production sera notamment redéployée en Pologne.

Ainsi, nous ne faisons pas face à des industriels désemparés par une situation économique difficile, mais bien à des stratégies d’optimisation de la rentabilité du capital incompatibles avec le maintien d’emplois en France. L’État ne fait rien pour empêcher cela. Bien au contraire, la loi El Khomri de 2016 a assoupli largement la définition du licenciement économique pour permettre aux industriels de licencier même si le groupe fait des bénéfices.

La doctrine d’Emmanuel Macron est impuissante

Ces travers de l’industrie française ont été renforcés par Emmanuel Macron depuis son arrivée au ministère de l’Économie en 2014. Sa politique industrielle s’est en effet résumée à une politique d’attractivité débridée dont le seul but est d’attirer n’importe qui, peu importe le secteur et la pertinence de l’investissement au regard des besoins du pays.

La politique d’Emmanuel Macron a consisté à tenter de capter des investissements étrangers en diminuant la fiscalité des entreprises, en intensifiant les subventions sans contrepartie et en laissant faire les opérations de rachat et les fusions d’industries françaises par, ou avec, des groupes étrangers, quelles qu’en soient les conséquences.

L’État et les institutions publiques chargées de la politique industrielle se sont alignés sur les intérêts privés. Plusieurs personnes auditionnées s’accordent ainsi à dire que l’État et la Banque publique d’investissement (BPI), présents au capital de nombreuses entreprises industrielles, se comportent comme des actionnaires classiques, avant tout préoccupés par la rentabilité et le niveau de dividendes et qu’ils ne défendent pas de stratégie industrielle. Le néolibéralisme imprègne ainsi les agents de l’État et les hauts fonctionnaires, qui intériorisent l’illégitimité de l’action publique sur la production : ils sont de ce fait convaincus que l’État ne doit pas s’immiscer dans les mécanismes de marché capitalistique.

Les résultats sont jusqu’ici peu probants. La France est en voie de désindustrialisation[17]. Après une forme de pause dans la désindustrialisation sur les deux premières années de mandat d’Emmanuel Macron, la tendance a repris après la crise du Covid. En décembre 2024, la production manufacturière était 6 % inférieure à celle d’avant-crise sanitaire[18]. Nadine Levratto parle par conséquent d’une « décroissance industrielle » en cours.

Le nouveau budget austéritaire de 2025 va amplifier cette désindustrialisation. La baisse des dépenses publiques plombe à la fois la demande intérieure et les investissements publics, qui à leur tour se répercutent négativement sur les carnets de commande des industries françaises[19].

Le recul de l’industrie française prend des formes différentes en fonction des filières, qui font chacune face à des enjeux industriels et commerciaux singuliers. Le Réseau Action Climat (RAC) s’est par exemple intéressé aux filières de l’industrie dite « verte ». Dans le photovoltaïque, c’est avant tout l’abondant dumping chinois, couplé à l’absence de véritable réaction de l’Union européenne et des États membres, qui a conduit à la quasi liquidation de la filière. Les secteurs de l’éolien offshore et des pompes à chaleur illustrent tous deux l’absence de planification publique. Le premier secteur se trouve dans un creux entre deux vagues de commandes de parcs ; le second est échaudé après avoir investi sur les bases d’un développement rapide, prévu dans la loi de programmation pluriannuelle de l’énergie, tandis que dans le même temps l’État réduit massivement la rénovation thermique.

| Les boucs émissaires de la désindustrialisation Une partie des industriels et des économistes libéraux attribuent à la désindustrialisation des causes qui servent plus leur agenda qu’elles ne collent à la réalité. Or, les politiques industrielles sont le plus souvent menées sur la base de ces diagnostics erronés. N° 1 : Le « coût du travail » Première cible du patronat et des libéraux : le déficit de compétitivité dû à un « coût du travail » qui serait trop élevé. S’il est évident qu’une heure de travail est davantage rémunérée en France qu’en Europe de l’Est ou en Asie, l’argument reste un peu court. Premièrement, des pays avec un « coût du travail » similaire ont une industrie bien plus performante. C’est le cas de l’Allemagne, souvent érigée en exemple, où l’heure de travail dans l’industrie des biens est plus chère qu’en France[20], sans que cela ne l’empêche d’être la 4e puissance industrielle mondiale. La baisse de 3 % des salaires réels[21] depuis la réélection d’Emmanuel Macron n’a pas amélioré notre performance industrielle. Deuxièmement, la course à la baisse du « coût du travail » a conduit à un enfermement dans des productions à faible valeur ajoutée. La politique de compétitivité-prix[22] qui cible des exonérations de cotisations sur les bas salaires est totalement contradictoire avec les injonctions à l’innovation et à la montée en gamme. Enfin, le déficit de compétitivité est un choix. La production française pourrait devenir compétitive dans de nombreux domaines si des protections étaient apportées. À défaut, nous continuerons à mener une course absurde au moins-disant social avec des concurrents hors d’atteinte : ce qui revient à acter la fin de l’industrie française dans la plupart des productions. N° 2 : Les normes et la transition écologique Les industriels pointent le rôle des normes et surtout celui de la réglementation environnementale. La crise de l’industrie automobile serait ainsi causée par l’électrification imposée du parc de véhicules. Or, le Réseau action climat (RAC) rappelle que 100 000 emplois avaient déjà été supprimés en France entre 2010 et 2020, soit avant les contraintes d’électrification. Les normes et réglementations, si leur pertinence peut être interrogée au cas par cas, visent à assurer une production de qualité, compatible avec la bifurcation écologique et effectuée en sécurité. De même que diminuer le coût du travail pour s’aligner sur les pays low cost est absurde, revenir sur des réglementations environnementales ne permettrait pas de rivaliser avec des pays où elles sont inexistantes et dégraderait également la qualité de la production. Le problème est donc le même : on ne peut pas exiger que des productions respectant des conditions sociales et environnementales d’un certain standard concurrencent d’autres productions qui en sont loin. Par ailleurs, les normes peuvent être utilisées comme des éléments de protection de la production industrielle domestique, mais aussi, comme c’est le cas pour la Chine, comme des outils de stimulation de l’innovation. Enfin, la bifurcation écologique ne signifie pas inévitablement une saignée des emplois industriels. Le RAC s’appuie sur les plans de transitions sectoriels des industries lourdes de l’Agence de la transition écologique (l’ADEME), qui chiffrent l’impact emploi de la bifurcation écologique sur l’industrie entre – 10 et + 10 %. N° 3 : Le coût de l’énergie Une des particularités de la nouvelle vague de désindustrialisation est qu’elle se propage à l’échelle européenne, notamment en raison de l’augmentation brutale du prix de l’énergie ces dernières années. En ce qui concerne le gaz, le prix est 3 à 5 fois plus élevé en Europe qu’aux États-Unis. L’Europe paie son électricité trois fois plus cher que la Chine. L’industrie de la chimie risque de perdre 15 000 emplois d’ici à trois ans pour cette seule raison[23]. Le premier responsable de cette situation est l’absurde marché européen de l’énergie qui pousse les prix à la hausse en marchandisant un bien essentiel et en alignant les prix sur les centrales les plus chères. Il faut revenir sur ce système pour privilégier un prix fondé sur les coûts de production[24]. L’Espagne et le Portugal ont fait un pas en ce sens, obtenant un plafonnement du prix du gaz utilisé pour la production d’électricité, avec à la clé une baisse des prix de 15 à 20 %. La France doit également faire un effort massif dans le développement des énergies renouvelables ainsi que dans la substitution de l’électricité aux énergies fossiles, notamment au gaz. Le bouquet énergétique de l’industrie est en effet composé à 36 % de gaz et à 10 % de pétrole[25]. En plus d’être un impératif écologique, cela permettrait d’être plus indépendant des prix de marché du gaz. Mais le prix de l’énergie ne doit pas être utilisé comme un prétexte justifiant l’intégralité des plans sociaux. D’abord, les industries les plus électro-intensives bénéficient en France d’un dispositif de soutien spécifique par l’État. Ensuite, tous les secteurs ne sont pas énergivores, et certains sont donc moins sensibles à la variation des prix, notamment lorsqu’ils bénéficient de contrats pluriannuels. |

Que fabriquons-nous encore ?

Que reste-il donc de l’industrie française après des décennies d’effondrement et une nouvelle vague de fermetures d’usines ces derniers mois ?

Le « made in France » fait face à une hécatombe[26]. Aujourd’hui, seuls 38 % des biens manufacturés consommés en France viennent de France, contre 50 % en Allemagne et en Italie : en l’espace de cinquante ans, la production française de biens manufacturés a été divisée par deux.

Les laboratoires d’idées Intérêt général et X-Alternative ont récemment proposé de s’appuyer sur l’indicateur du taux de couverture des besoins[27]. Cet indicateur permet de poser la question dans les termes suivants : produisons-nous, exportations comprises, plus ou moins que ce que nous consommons ? Ou autrement dit, dans quelle mesure la production nationale industrielle est-elle capable de répondre à la demande intérieure. Il donne ainsi une indication de la couverture des besoins du pays par la production sur le territoire national.

Selon cet indicateur, seules quatre branches sur treize (produits chimiques, pharmaceutiques, agroalimentaires et transport) y sont définies comme « résilientes », c’est-à-dire ayant un taux de couverture qui dépasse 100 %. Quatre branches sont dites « contractées » (métallurgie, bois/papier, réparation/installation d’équipements, caoutchouc/plastique) : elles bénéficiaient d’une relative bonne santé dans les années 1980 et parviennent tant bien que mal aujourd’hui à maintenir un taux de couverture entre 80 % et 100 %. Enfin, cinq branches sont « déficientes » et se situent sous les 80 % : machines et équipement, cokéfaction/raffinage, équipements électriques, textile et produits électroniques. En comparaison, en 1980, huit branches dépassaient les 100 % et aucune ne se trouvait en dessous de 80 %.

Le taux de couverture demeure un indicateur imparfait. D’une part, il ne permet pas d’entrer dans les dynamiques internes aux branches. Et d’autre part, il prend en compte les productions selon leur valeur monétaire. Cela peut cacher des pénuries sur certains produits. Les articles pharmaceutiques, par exemple, sont selon cet indicateur en apparence produits en quantité suffisante : or, en réalité, nous importons les médicaments essentiels et compensons cela par des exportations de produits pharmaceutiques plus chers.

Ajoutons que le déclin de certaines industries menace des branches encore porteuses. Ainsi, la fermeture de la quasi-totalité des fonderies françaises, la Fonderie de Bretagne étant la dernière en date[28], et les difficultés de la sidérurgie et de la métallurgie posent aujourd’hui problème pour la fabrication des matériels de transport et des équipements d’énergies renouvelables.

En somme, quand on ne fabrique pas les ingrédients de base, que les profits générés ne sont pas réinjectés dans la production française et que la production est exportée avant de répondre à la demande nationale, il ne peut pas y avoir de tissu productif durable. Nous sommes ainsi réduits à une organisation de l’économie réelle qui laisse sa gouvernance aux financiers et qui déconnecte les lieux de production et de consommation.

II- Quoi produire et comment : gouverner par les besoins

De nouveaux indicateurs pour mesurer les besoins

La désindustrialisation massive est à la fois un facteur aggravant et aggravé par l’ère de l’incertitude écologique dans laquelle nous sommes entrés.

Facteur aggravant, car les externalités négatives provoquées par les délocalisations, par l’abaissement des normes sociales et environnementales et par l’obsolescence programmée concourent à la destruction des écosystèmes et au réchauffement climatique.

Aggravée, car les conséquences du réchauffement climatique nuisent déjà concrètement à la production, à l’instar des centrales nucléaires mises à l’arrêt en période d’extrêmes chaleurs.

Produire pour produire, sans fin ni principe et au bénéfice de quelques-uns, appartient à une époque révolue. L’objectif de notre appareil productif doit désormais avoir pour cap de satisfaire les besoins essentiels du plus grand nombre, dans les limites de notre planète. Garantir les conditions collectives et individuelles d’existence suppose de faire coïncider les rythmes de nos productions avec les rythmes de la nature elle-même. C’est le sens même du terme « planification ».

Gouverner par les besoins nécessite d’abord d’élaborer de nouveaux indicateurs.

D’une part, nous avons besoin d’indicateurs pour connaître l’état de notre production et déterminer sa capacité ou non à couvrir les besoins de la population. Identifier les lacunes et les priorités est un préalable pour fonder une nouvelle politique, ce que le taux de couverture ne permet pas parfaitement. D’autre part, comme la production repose sur l’utilisation et la transformation de ressources naturelles, il est essentiel d’intégrer matériellement les écosystèmes dans les indicateurs de production.

Il faut passer à un raisonnement en « nature »[29]. Il s’agit de disposer d’un inventaire de la nature en termes physiques, et non financiers, et de quantifier nos besoins également en termes naturels. En effet, si certains indicateurs économiques doivent être pris en compte, il convient d’y associer des indicateurs physiques qui fixent le niveau du besoin : par exemple, plutôt qu’un nombre de voitures, un nombre de tonnes d’acier. André Vanoli suggère d’élaborer une « comptabilité développée des actifs d’écosystèmes (comptes du capital naturel) en termes physiques, avec la recherche d’une unité non monétaire de valeur écologique »[30], qui serait alors nécessaire pour mesurer constamment l’état des écosystèmes.

Cette nouvelle organisation de l’économie au service de l’intérêt général implique de fixer des objectifs, de développer des filières et d’anticiper les métiers dont nous avons besoin.

Les conditions d’une réindustrialisation écologique

La planification de la réindustrialisation écologique doit permettre de faire bifurquer l’appareil productif existant par la mise au point de procédés moins polluants, de matériaux plus durables, de gestes métiers adaptés aux nouvelles technologies et le raccourcissement des chaînes d’interdépendance économique par la relocalisation des activités. Des milliers d’emplois sont à la clé de cette nouvelle approche, fondée sur une économie régénérative.

La réorientation des productions doit être guidée par les grands chantiers visant à la fois à s’adapter à la part irréversible du changement climatique et à tout mettre en œuvre pour ne pas l’aggraver : rénovation des canalisations, infrastructures ferroviaires et transports collectifs en nombre suffisant, isolation thermique des bâtiments, modèle 100 % renouvelables…

Comme préconisé par le RAC et X-Alternative, cela suppose de développer une approche par filière pour concentrer les aides en priorité dans les secteurs les plus stratégiques. Mais il s’agit de penser des dispositifs qui donnent de la visibilité aux industriels, assurent la solidarité de filières entre les donneurs d’ordres et les sous-traitants et indexent la politique industrielle sur un double objectif de décarbonation et de recherche de scénarios favorables en emplois.

| La décarbonation, trompe-l’œil de la réindustrialisation verte ? La décarbonation de l’industrie française est loin d’être achevée. Même si les émissions de l’industrie diminuent tendanciellement depuis les années 1990, il demeure un déficit d’investissements total de l’ordre de 21 milliards d’euros[31]. Il faut aussi prendre garde aux faux-semblants : la baisse de 7,8 % des émissions de CO₂ entre 2022 et 2023 est en réalité due pour moitié à la baisse de la production de ciment et d’acier. Surtout, il faut se demander de quelle décarbonation nous parlons. Le Réseau Action Climat (RAC) alerte sur la mise en place d’une stratégie de décarbonation techno-solutionniste, qui privilégie le recours subventionné à l’hydrogène et aux technologies de captage et de stockage du carbone, au détriment des leviers principaux de la décarbonation que sont l’évolution des procédés et la sobriété. En clair, la décarbonation doit être appréciée qualitativement. De la même façon, son impact sur les emplois et les compétences reste actuellement un angle mort et doit être mieux anticipé. Enfin, la décarbonation ne doit pas être le seul objectif écologique assigné à l’industrie. Les enjeux de pollution des sols et des eaux ou encore d’impact sur la biodiversité sont aussi prégnants. |

Ce à quoi il faut s’atteler : redresser et relocaliser

Certains secteurs en déclin sont à redresser d’urgence : ceux de pointe comme le numérique (des câbles aux logiciels), mais aussi ceux fournissant les matières premières (acier, chimie) ou encore les machines-outils qui ont un effet d’entraînement important sur la chaîne industrielle. D’autres secteurs sont à développer : véhicules électriques et ferroviaires, énergies renouvelables (dont les énergies marines), approvisionnement en métaux stratégiques.

Dans les secteurs à redresser et à transformer (acier, chimie, ciment), la priorité est de conditionner les aides publiques au respect d’une trajectoire de décarbonation et de la loi climat et résilience. Pour ce faire, les contrats de transition écologique[32] ne sont pas un outil obsolète : l’État doit en être l’acteur principal de suivi. L’autre priorité est de prendre des mesures de protection pour soutenir les filières nécessaires à la transition écologique.

Dans les secteurs à développer massivement, tel celui des énergies renouvelables, l’État doit structurer les filières, soutenir l’offre mais aussi directement créer la demande par la commande publique. Le déploiement des parcs éoliens offshore doit permettre en priorité de remplir les carnets de commandes du tissu industriel national. C’est aussi le cas dans le secteur de l’automobile, où la flotte de véhicules d’entreprise peut être remplacée par des véhicules électriques produits en France[33].

La relocalisation des activités industrielles renforce notre souveraineté économique mais elle a aussi des vertus importantes pour l’économie[34]. Il y a un intérêt majeur en termes de PIB, d’emplois et d’écologie à relocaliser la production manufacturière, en particulier dans les filières de l’automobile et de l’agro-alimentaire.

Ainsi, si un établissement s’installe en France plutôt qu’à l’étranger, le coefficient multiplicateur de valeur ajoutée[35] est égal à 2,6 dans l’industrie agro-alimentaire et l’industrie automobile, et 2,2 dans l’industrie du bois et du papier.

Enfin, l’effet multiplicateur est aussi écologique, l’Insee établissant que « si l’activité manufacturière était rehaussée en France de 1 point de PIB en substitution de production ailleurs, les émissions mondiales baisseraient de 15 MtCO et l’empreinte carbone de la France baisserait d’environ 8 MtCO[36] ».

En tout état de cause, ce coefficient multiplicateur peut être un indicateur clé permettant d’identifier les secteurs à relocaliser en priorité.

III – Perspectives et mesures pour une réindustrialisation écologique

1 – Mettre en place une planification nationale de l’industrie

Les personnes auditionnées ont unanimement relevé la contradiction entre la multiplicité de leviers aux mains de l’État pour mener une politique industrielle et leur très faible utilisation. Pourtant, ce sont autant d’outils permettant de mettre fin au désordre dans les orientations industrielles actuelles au profit d’une coordination nationale de la politique industrielle et d’un ciblage affiné des filières de production stratégiques pour répondre à nos besoins face à la crise écologique. La planification industrielle nécessite un État stratège, qui à la fois s’empare de ces outils et en développe de nouveaux.

➝ Réinvestir les comités stratégiques de filières (CSF), où l’État, les industriels et les syndicats concernés sont chargés de piloter les projets structurants de la filière. Les CSF forment un embryon de concertation intéressant, dont l’ambition a été largement dévoyée, notamment avec la nomination d’entreprises étrangères à la présidence de certains d’entre eux. S’ils étaient élargis et réinvestis par l’État avec un but planificateur, ils pourraient fonder les réflexions sur la planification par filière.

➝ Créer une Agence nationale pour la relocalisation, destinée à planifier à l’échelle nationale la transformation de l’industrie française. En lien étroit avec le Conseil national de l’industrie et avec les CSF, elle associerait les différents services de l’État et mettrait à contribution les syndicalistes, les industriels, les chercheurs, les associations ainsi qu’une portion de citoyens tirés au sort.

➝ Conditionner les aides publiques à des contrats de bifurcation écologique. Aujourd’hui, l’État consent des soutiens massifs à l’industrie, de l’ordre de 27 milliards d’euros par an sur les dernières années[37] tout en laissant aux seules entreprises le soin de définir la politique industrielle.

Pour mettre fin à cette logique d’aide inconditionnelle, des contrats de bifurcation écologique pourraient être mis en place, sur le modèle des contrats de transition écologique passés en 2023 entre l’État et les 50 sites industriels les plus émetteurs en carbone, mais avec cette fois-ci un caractère contraignant. Les industriels établissent une feuille de route qui détaille leurs orientations en ce qui concerne la transformation écologique de leur activité selon un calendrier précis et ils reçoivent sur cette base des aides publiques adaptées à leurs besoins. En cas de non-respect des engagements pris, l’accompagnement financier de l’État est interrompu et les entreprises concernées sont dans l’obligation de rendre des comptes.

➝ Garantir l’emploi et la souveraineté stratégique pour les filières industrielles renouvelables. L’urgence climatique et la crise internationale de l’énergie rendent essentielle la conquête de la souveraineté énergétique par le développement des énergies renouvelables. Il est donc impératif de structurer et de développer les filières industrielles.

Cela passe premièrement par un plus grand partenariat entre monde de la recherche et industriels. Le financement des laboratoires publics de pointe dans le photovoltaïque doit être pérennisé. Des appels à projet annuels par filière de production d’énergie pourraient être lancés, afin de favoriser la recherche et les innovations de pointe liées aux énergies renouvelables mais aussi afin de soutenir la massification des technologies mises au point.

Cela passe ensuite par une plus grande planification du développement des énergies renouvelables. Un comité de l’emploi et des compétences liées aux énergies renouvelables pourrait être créé, à l’échelle nationale mais aussi régionale, dans le but d’anticiper les besoins en matière de main-d’œuvre et de coordonner la gestion des parcours professionnels. Un comité départemental de l’énergie, associant l’État, les communes et les établissements publics, pourrait aussi être chargé d’élaborer un plan climat-air-énergie départemental[38].

➝ Abroger l’ordonnance de 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique (EDF, Airbus, Renault, Naval Group, Safran). Cette ordonnance vise à faire de l’État un actionnaire standard, aligné sur les règles des milieux financiers, possédant les mêmes droits et les mêmes devoirs que les actionnaires financiers alors même qu’il représente l’intérêt général et la collectivité. Ces dispositions ouvrent notamment la possibilité pour l’État d’être représenté au conseil d’administration par des personnalités issues du monde de l’entreprise, et non plus par des fonctionnaires.

➝ Construire un pôle public industriel puissant, où l’État pèse en faveur de stratégies justes socialement et écologiquement. Dans les entreprises publiques et dans les entreprises où l’État possède des participations, via l’Agence des participations de l’État et via la Banque publique d’investissement (BPI) ou la Caisse des Dépôts et Consignations, l’État doit s’opposer systématiquement à tout ce qui va à l’encontre des intérêts de la bifurcation écologique. Par exemple, ne plus laisser EDF, dont l’État détient à lui seul 36 % des droits de vote, faire du lobbying pour les chaudières à gaz et continuer à développer des usines à charbon.

➝ Présenter chaque année devant le Parlement la stratégie industrielle globale des administrateurs de l’État, avec un débat en hémicycle suivi d’un vote.

➝ Auditionner une fois par an devant la commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale les représentants de l’État dans les conseils d’administrations des entreprises à participation publique.

➝ Développer des pôles territoriaux industriels, conçus comme des écosystèmes spécialisés, regroupant des secteurs complémentaires au sens large. Ces dispositifs accroissent la dépendance des sites et des entreprises entre eux et, ce faisant, rendent plus difficile leur délocalisation.

Des exemples peuvent être trouvés dans l’économie régénérative. C’est le cas en Isère où les savoir-faire existants pourraient être le creuset de la dépollution chimique. Il en est de même pour le nucléaire : avec un parc de centrales nucléaires vieillissant, la France a tout intérêt à se spécialiser dans les activités liées au démantèlement des centrales. Le dispositif « Territoires d’industrie », mis en place en 2018 pourrait avoir pour mission principale le déploiement de cette ambition stratégique, si l’État l’investissait comme une instance de planification industrielle et en assurait un financement pérenne.

2 – Définanciariser l’industrie

La bifurcation des modes de production ne peut être opérée sans rupture avec le capitalisme financier. En effet, la recherche du profit à court terme et l’abaissement continu des coûts sociaux et environnementaux, deux des facteurs principaux de la désindustrialisation massive, sont incompatibles avec le respect des limites planétaires. Le sort de l’industrie française ne doit plus être soumis à l’appétit de quelques actionnaires qui ont une emprise sur les orientations industrielles et contrôlent la gestion de la production. Définanciariser l’industrie permet de reprendre la main sur la production et d’organiser démocratiquement celle-ci.

➝ Interdire les licenciements boursiers. Un groupe qui fait des bénéfices, et donc verserait des dividendes à ses actionnaires, ou encore qui bénéficierait d’aides publiques destinées à soutenir son activité, ne doit pas pouvoir se séparer de ses salariés. Pour cela, la loi El Khomri, qui a significativement assoupli le droit du travail pour permettre les licenciements boursiers, doit être abrogée.

➝ Interdire les rachats par LBO[39]. L’acquisition d’une entreprise industrielle doit s’accompagner de garanties claires d’investissements.

➝ Étendre et renforcer la responsabilité des donneurs d’ordre sur les sous-traitants[40]. Le devoir de vigilance sanitaire et environnementale auxquels les donneurs d’ordre sont astreints sur toute leur chaîne de fournisseurs doit être étendu aux risques sociaux et économiques qu’ils font peser. La relation qui unit les donneurs d’ordre et les sous-traitants est en effet structurellement asymétrique et nécessite des garanties importantes.

Premièrement, les sous-traitants doivent être intégrés au comité de groupe du donneur d’ordre et prendre part aux discussions stratégiques. Deuxièmement, des contrats types de sous-traitance doivent être négociés dans chaque filière : ils reposent sur le principe de faveur et doivent donc assurer aux sous-traitants des dispositions plus favorables que celles prévues dans la loi. Troisièmement, la loi doit contraindre le donneur d’ordre à assumer ses responsabilités en cas de restructuration de l’activité et des licenciements pour motif économique que ses décisions peuvent provoquer chez les sous-traitants : le donneur d’ordre a l’obligation de contribuer à la création d’activités et d’atténuer les effets de ses décisions sur l’ensemble de la chaîne de valeur.

➝ Renforcer le pouvoir des salariés dans les entreprises. Premièrement, obliger à une représentation significative des salariés dans les conseils d’administration et garantir leur participation aux discussions sur la stratégie de l’entreprise. En tant que premiers concernés, les salariés doivent également bénéficier d’un droit de veto sur les plans de licenciements via le comité social et économique (CSE). Deuxièmement, accompagner, notamment par des prêts d’État, le développement de modèles alternatifs au modèle actionnarial.