Abonnés Hebdo Articles

02.11.2025 à 12:49

Passé sous le radar : le “Greatest Hits” de The Space Lady

Texte intégral (621 mots)

Malgré le rapprochement du costume viking assumé, peu de points communs entre Moondog et The Space Lady, même si les deux ont beaucoup joué dans la rue… The Space Lady a commencé son odyssée dans les rues de Boston et de San Francisco à la fin des années 70, jouant des versions de musique pop contemporaine à l'accordéon et vêtue de manière extravagante, transmettant des messages de paix et d'harmonie.

Après le vol de son accordéon, The Space Lady a investi dans un clavier Casio, alors tout nouveau, et un appareil à écho, donnant naissance à une nouvelle dimension surnaturelle à la chanson populaire qui a captivé l'imagination du monde entier. De ses premiers concerts dans la rue, un seul enregistrement a été réalisé, initialement autoproduit sur cassette, puis transféré sur un CD fait maison.

« The Space Lady's Greatest Hits » présente le meilleur de ces enregistrements, principalement des reprises de pop et de musique psychédélique des années 60, ainsi que des originaux interstellaires, et comprend des photographies d'archives et des notes de pochette de The Space Lady elle-même. « Greatest Hits » contient les morceaux préférés de The Space Lady, notamment sa reprise envoûtante de « I Had TooMuch To Dream (Last Night) » des Electric Prunes, une version frénétique de « Ballroom Blitz » et une version incroyablement parfaite de « Major Tom », parmi d'autres morceaux pop réarrangés. C’est un peu comme retrouver une amie, pas vue depuis longtemps, mais qu’on n’a jamais oubliée - même et surtout- si on ne l‘a jamais croisée de visu. Bel effet de retour en kaléidoscope qui sonne nouveau malgré la datation carbone qui la renvoie dans le. passé. Aussi intrigant pour le son que décalé dans le propos. Putain oui, qui écoute encore une version synthétique de Ballroom Blitz, hein ?

Jean-Pierre Simard le 4/11/2025

The Space Lady - Greatest Hits - Mississippi Records

02.11.2025 à 12:36

“Je me tiens juste devant une page blanche comme si j’avais un flingue sur la tempe”. Interview de Will McPhail pour la sortie de “L’amour et la vermine”

Texte intégral (2394 mots)

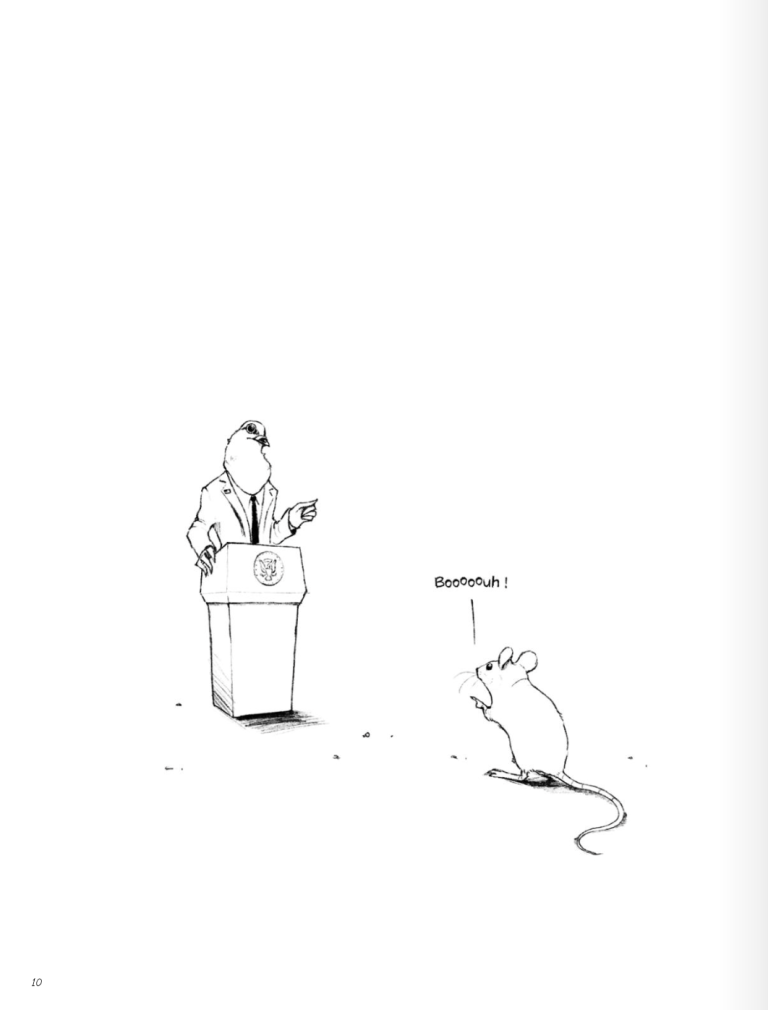

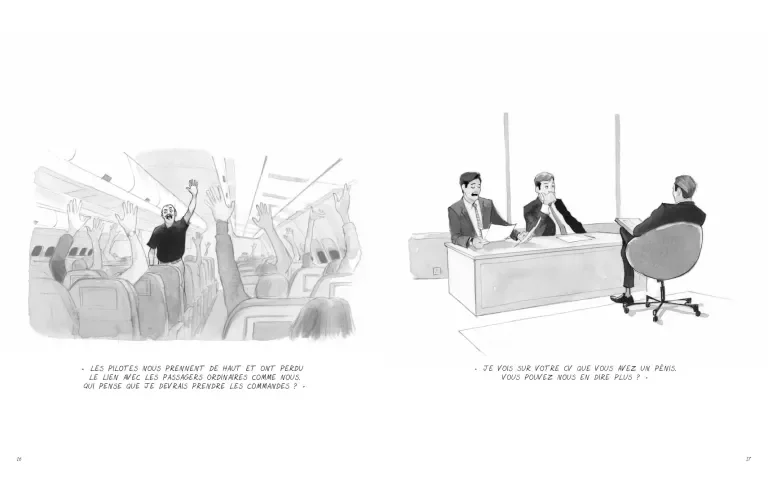

Un très beau recueil de dessins de presse parus initialement dans le magazine The New Yorker, sélectionnés et compilés par thématiques qui dévoile toute la palette de l’humour incisif du dessinateur écossais. Également diplômé de zoologie, Will McPhail fait des animaux, et en particulier des rats et pigeons —la vermine— ses personnages de prédilection.

Il publie à 26 ans ses premiers dessins dans The New Yorker, l’un des titres de presse américaine les plus réputés, qui offre une grande place à la bande dessinée et au dessin de presse. Dans L’amour et la vermine, on retrouve un best-of - conçu par l’auteur et l’éditeur français du livre - pour revenir sur 10 ans de dessins.

Si le nom de Will McPhail ne vous est pas inconnu, c’est que vous avez sûrement vu son album Au-dedans publié l’an dernier [lire notre coup de cœur], qui a raflé tous les prix : prix de la BD Fnac France Inter 2025, Prix Comics de l’ACBD & le prix des le prix des Libraires aux First Print Awards 2024.

Je vous propose une rencontre à l’occasion de sa venue en France pour en savoir plus sur ce beau livre.

Comment as-tu préparé la sélection des dessins pour ce recueil ?

Will McPhail : Nous y avons travaillé avec Nicolas Beaujouan, mon éditeur, et ce sont juste ceux qui me font le plus rire. J’ai essayé de m’amuser avec ceux que j’aime le plus.

Pour ces dessins, comment cherches-tu les thèmes ou les idées ?

W. McP. : Je ne cherche pas, je suis juste fou [rires], j’écris tout ce qui me passe par la tête.

Je garde ça avec moi, en fond, comme un monologue intérieur [je traduis monologue intérieur, mais il évoque la technique du stream of consciousness si vous voulez creuser] jusqu’à ce que quelque chose de drôle surgisse.

Portrait de l’auteur / photo DR ©404 Éditions

Est-ce que tu continues de dessiner pour le New Yorker ?

W. McP. : Oui toutes les semaines !

Je leur soumets 10 propositions chaque semaine, et la plupart vont à la poubelle. Le rédacteur en chef n’en choisit qu’un pour le magazine.

Que fais-tu des propositions rejetées ? Tu les retravailles pour les reproposer ?

W. McP. : Non souvent je les publie sur Instagram, mais ils ne sont pas aussi bon que celui qui a été sélectionné [rires].

Quels sont tes outils ? Tu travailles parfois en numérique pour ces dessins ?

W. McP. : Non, mon matériel est un peu old school, j’aime dessiner au crayon, utiliser de l’encre, peindre à l’aquarelle et toutes ces choses.

Je dessine à la tablette graphique assez rarement, si je suis loin de ma planche à dessin, sinon c’est juste un stylo et de la peinture à l’ancienne.

Pour trouver les idées, est-ce que tu notes sans cesse des choses dans un carnet ou est-ce que pour tenir ce rythme, tu te mets devant ta planche à dessin en cherchant des idées ?

W. McP. : Oui, il y en a beaucoup qui viennent quand je me promène dans Édimbourg, où je vis, mais la plupart du temps je me tiens juste devant une page blanche comme si j’avais un flingue sur la tempe, en espérant qu’ils apparaissent. Du coup, je passe énormément de temps sur ma planche à dessin.

©Will McPhail / 404 graphic

Est-ce que tu scénarises tous ces gags ou parfois le dessin apparaît en premier ?

W. McP. : J’écris presque tout avant de dessiner, le dessin arrive finalement juste à la fin. Donc oui, il faut m’imaginer écrivant sur un bloc-notes la plupart du temps.

Est-ce que tu pratiques le carnet d’observation ? Est-ce que tu dessines dans des carnets sans forcément penser au boulot ?

W. McP. : Je dessine de manière impulsive ! Je dessinerai tout le temps même si ce n’était pas mon métier, je ne peux absolument pas m’arrêter. Je dessine vraiment tout le temps, je ne me souviens pas d’une époque où je n’avais pas de crayon dans la main.

Est-ce que tu lis de la bande dessinée ? Pour le plaisir ou t’inspirer ?

W. McP. : Je lis principalement des romans, des romans classiques la plupart du temps. Mais mon autrice favorite en ce moment est Zoe Thorogood. Une dessinatrice britannique dont je vous recommande It’s Lonely at the Centre of the Earth, c’est incroyable [lisez notre coup de cœur ici].

Tu es sur un prochain livre ? J’ai entendu que tu discutais de ça avec Basile Béguerie ton traducteur ?

W. McP. : Oui, j’ai une idée. C’est encore un peu brut encore, mais ça parle d’amitié et du besoin de demander la permission pour être créatif, ce genre de choses. Enfin, pour l’instant.

Est-ce qu’avec le succès de Au-Dedans, tu as plus de pression ?

W. McP. : Non, au contraire je me suis senti accueilli et ne ressens pas de pression pour quoi que ce soit. On parle souvent du syndrome du deuxième album ou quelque chose comme ça, mais non, je suis à l’aise avec ça.

Je vous invite à découvrir ce recueil de dessin singulier, mais aussi Au-Dedans si ce n’est pas déjà fait, un des albums les plus marquants de ces dernières années.

Thomas Mourier, le 4/11/2025

Will McPhail - l’Amour et la vermine - 404 Graphic

Traduction de Basile Béguerie

Toutes les images sont ©Will McPhail / 404 graphic

-> Les liens revoient sur le site Bubble où vous pouvez vous procurer les ouvrages évoqués

02.11.2025 à 12:30

Pour l’incurie politique et architecturale, demandez le programme !

Texte intégral (2144 mots)

Y a-t-il un rapport entre la déliquescence à l’œuvre dans la politique et l’architecture françaises ? Oui : le programme. Il suffit d’observer nos gouvernements successifs et nos parlementaires pour comprendre que la même logique bureaucratique conduit l’une et l’autre à l’impasse. Explications.

Le programme, ou l’illusion du contenu

Tous nos hommes et femmes politiques n’ont d’autre volonté que de proposer aux Français un « Programme ». Mais qu’est-ce qu’un programme politique sinon l’équivalent d’un programme télé avec ses créneaux horaires parfaitement bien calibrés :

– entre 14 et 17 heures, c’est le segment dédié à la ménagère de plus de 50 ans ;

– de 17 à 19 heures, c’est le temps des enfants ;

– de 19 à 21 heures, c’est celui des infos anxiogènes pour faire fructifier le business de la peur et de la sécurité ;

– de 21 à 23 heures, c’est le temps des adultes, du sport et des films d’action ;

– la nuit même les noctambules y trouvent leur compte ;

– de 6 à 9 heures du matin, c’est le temps des gens qui se lèvent tôt, ouvriers, employés ou cadres dynamiques ;

– de 9 heures à midi, le temps de ceux qui n’ont rien à faire mais qu’il faut amuser et occuper ;

– de 12 à 14 heures, le temps des infos anxiogènes pour faire fructifier le business de la peur et de la sécurité.

Sinon, tout le temps, H24, sur les chaînes d’infos en continu, des nouvelles anxiogènes pour faire fructifier le business de la peur et de la sécurité.

À chaque horaire ses propres publicités, lesquelles sont comme autant de discours rassurants pour chaque segment de la population, surtout avant les élections quelles qu’elles soient. Autrement dit, un programme est destiné à faire plaisir à tout le monde, « quoi qu’il en coûte ». Une fois au pouvoir, étant donné que le principe de réalité est toujours à l’heure, toutes les promesses ne peuvent évidemment pas être tenues et il y a surtout des déçus, le programme agité par les mécontents comme un chiffon rouge. « Mais c’était dans le programme », pleurnichent-ils avec le désespoir de ceux qui se sentent floués… Depuis vingt ans, la même comédie se rejoue : un menu de promesses, des déçus et, depuis dix ans en particulier, c’est surtout le programme de la ménagère de plus de 50 ans, celui des Brigitte, qui obtient les meilleures audiences.

La politique réduite à un plan marketing

Ceux et celles qui confondent politique et programme sont soit naïfs, soit cyniques. Ceux-ci et ceux-là sont à foison. En effet, une politique s’adresse à tous au nom de l’intérêt général ; un programme, lui, cible des intérêts particuliers.

La preuve : pourquoi faut-il quarante ministres pour gouverner ? Parce qu’il faut contenter chaque communauté, chaque chapelle. Chacun a son portefeuille, sa petite promesse à honorer, son « élément de langage » à répéter. Faire semblant d’honorer les promesses de son programme, c’est tenter de faire plaisir à toutes les parties qui composent le gouvernement.

Résultat : plus personne ne connaît les noms des ministres, sauf une ou deux figures médiatiques. Et quand le Président ou le Premier ministre se plaint des « couacs », il oublie qu’ils sont inévitables : mettez quarante ego dans une même pièce, et tôt ou tard l’un d’eux dira une bêtise.

La parole politique s’est fragmentée : chacun prêche pour sa paroisse, voire même en latin pour certains qui veulent être sûrs que personne n’y comprend rien. La secte des communicants a remplacé l’art de gouverner. C’est la raison pour laquelle, à tout prendre, les puissants de la planète, et les impuissants chez nous, contre la science et contre le bons sens, ne se privent plus désormais de raconter n’importe quoi. Les mêmes qui souhaitent le retour de l’Inquisition en tiennent pourtant encore de leur « Programme ». Là, parmi les imbéciles, on est chez les champions comme dirait Astérix ! Quelle farce ! Et en mondiovision encore !

Le même mal ronge l’architecture

Le parallèle avec l’architecture est évident. Autrefois, un maître d’ouvrage exprimait un besoin et un budget ; l’architecte proposait une vision, un projet. Il y avait des plans, des coupes, des règles mais pas encore de programme castrateur. Beaubourg ou la Grande Arche sont nés d’un concours d’idées, pas d’un cahier des charges épais comme un dossier judiciaire.

Aujourd’hui, un PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) d’une ville moyenne compte plus de 8 700 pages, dont 266 rien que pour expliquer son propre fonctionnement !** Et il faut autour de l’architecte pas moins d’une vingtaine de personnes parfois pour répondre à un petit projet public. C’est vrai quoi, comment espérer qu’un architecte seul soit capable de répondre au programme d’un bâtiment sobre, frugal, vegétalisé, biosourcé, biotopique, géosourcé, réversible, flexible, labellisé, certifié (au moins cinq fois !), passif, actif, bas carbone, construit avec des matériaux issus du réemploi et en concertation et coconception sous l’égide d’un écologue et d’une sévère maîtresse d’usage, bref un ouvrage bioclimatique, renouvelable, durable et Feng shui. J’en oublie sans doute. Le tout au prix du logement social.

L’architecte aimait à s’imaginer chef d’orchestre, il gère aujourd’hui la cacophonie, avec des gens qui se plaignent de n’être pas assez nombreux pour étudier les 8 700 pages du PLUi qu’ont pondu les fonctionnaires zélés du bureau d’à-côté ! Pour information, le Petit Robert – vous savez, le dictionnaire, pas le fils du voisin – compte 1 300 pages ! Cherchez l’erreur ! Quand il faut presque autant de temps pour construire en campagne une école de quatre classes que de reconstruire Notre-Dame, le problème n’est plus technique, il est systémique.

Un système programmatique à bout de souffle

Notre administration ressemble à une armée mexicaine : plus soucieuse de se nourrir elle-même que d’obtenir des résultats. La politique comme l’architecture sont devenues des machines à programmes, où l’efficacité s’efface devant la conformité.

L’exemple du Louvre est révélateur. Au lieu de se réjouir d’un projet de bon sens, les pouvoirs en place ont préféré lancer un programme complexe baptisé « Renaissance du Louvre », lequel impose une nouvelle entrée à l’est, quand la simplicité – et l’évidence – se trouvent à l’ouest. C’est l’illustration parfaite de ce culte du programme pour le programme, où la réflexion cède le pas à la procédure. Sont mobilisés des comités, des rapports, des concertations, tout cela pour redessiner une porte… Peut-être eût-il été plus avisé de commencer par sécuriser les collections, histoire d’éviter le jour venu le « casse du siècle ». Ironie du sort : on prétend « réinventer » un musée universel sans même protéger ce qu’il contient. Voilà le programme dans toute sa splendeur : bavard, coûteux et oublieux du bon sens.

En réalité, d’évidence, à l’Assemblée nationale comme dans nos campagnes et nos entrées de ville, c’est un système programmatique entier qui s’effondre. Et l’architecture, parfaitement en phase, de plus en plus médiocre, en est le parfait symbole.

Peut-être, comme le suggère un ami architecte, le gouvernement ne devrait-il être composé que de trois ministres : un ministre de l’économie ; un ministre du territoire (de la ville, de la culture, de l’écologie, etc.) ; un ministre de la Défense et de la Santé.

Trois cerveaux qui pensent, plutôt que quarante « éléments de langage ». Les décisions seraient sans doute plus cohérentes, surtout si elles sont fondées non sur un plan de communication mais sur une politique globale qui n’aurait rien d’un programme mais tout d’une volonté incorruptible d’œuvrer au rétablissement du pays. Bref…

Au moins, aujourd’hui, dans leur malheur, les hommes et femmes de l’art, quand l’orchestre disjoncte, peuvent-ils toujours faire appel à un expert en « micro-organisation » qui, à son tour, pourra leur expliquer leur métier.

Christophe Leray (avec J.C.), le 4/11/2025

Pour l’incurie politique et architecturale, demandez le programme !

* Lire notre édito Rachida 5 sur le départ, quel Mickey 6 pour le ministère de la Culture ?

** Lire la chronique 1935 – 2025, 90 ans de dérive administrative…

02.11.2025 à 12:02

My name is Orson Welles ! Exposition panoramique à la Cinémathèque

Texte intégral (1439 mots)

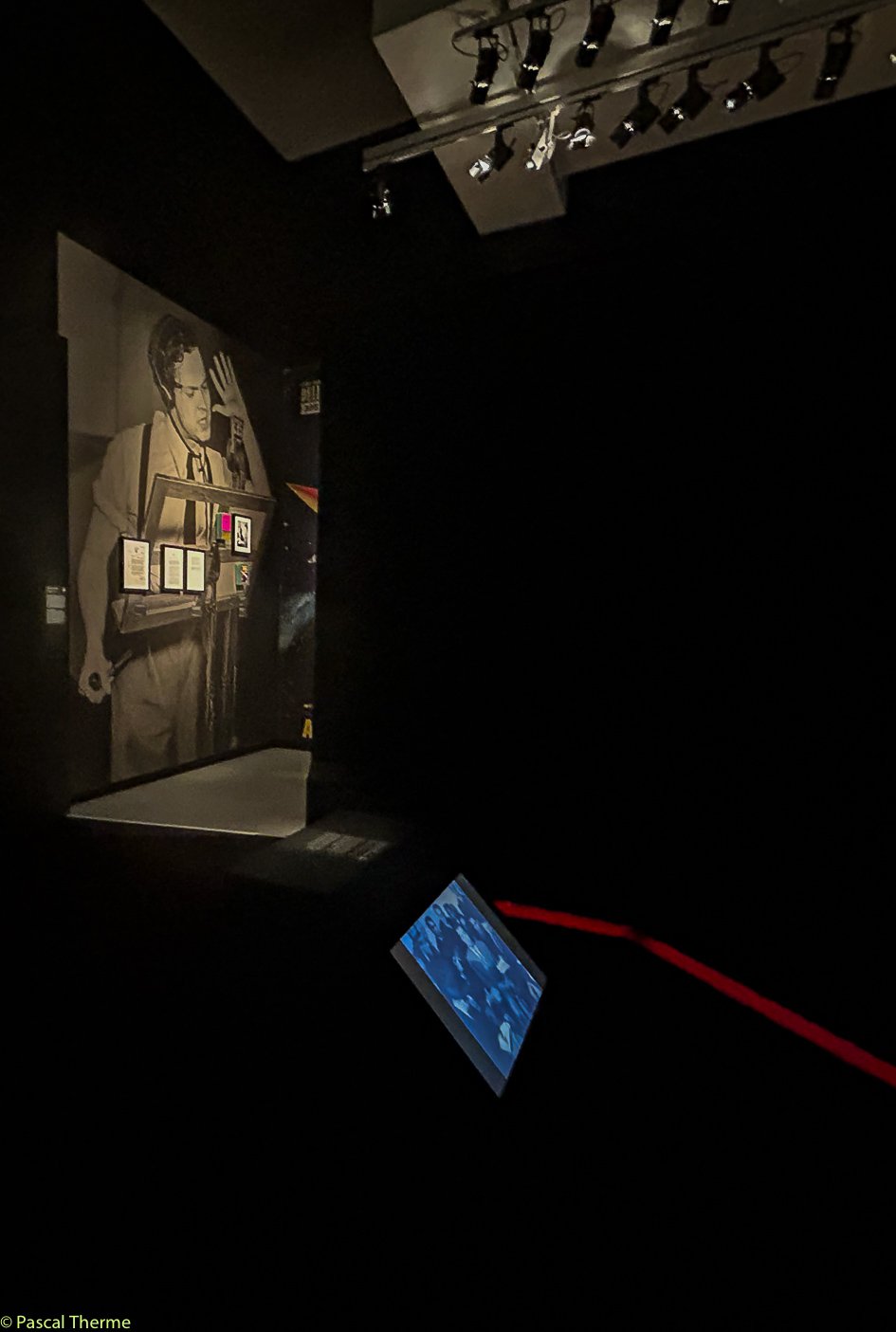

Si vous étiez à Paris pendant les vacances, et intéressés par le cinéma, vous avez pu avoir la chance de passer quelques heures en compagnie d’Orson Welles, le plus grand des metteurs en scène. Sinon rassurez-vous, l’exposition dure jusqu’à mi-janvier prochain.

Belle exposition dans sa scénographie, dans la plénitude de ses documents, dans l'aventure reconsidérée du génie Shakespearien à l'aune de sa reconnaissance publique, Orson Welles a traversé l'histoire du cinéma hollywoodien en artiste libre et visionnaire, s'attachant à la fluidité d'un regard qui ne cesse de couler et de s'éprendre d'un monde qui chavire et qui se tend...

Vous vivrez ici les différents chapitres qui ont permis de raconter cette histoire hors gabarit, provocante, passionnée, dramatique, auto-dérisoire, sérieuse, intense, magnifique, et de rire en compagnie du cinéma d'Orson Welles ou d'en être éclairé...

Au fil des 5 sections de l’exposition, 400 œuvres aideront le public à mieux comprendre la singularité et le processus de création d’Orson Welles : photographies (de Xavier Lambours, Alexandre Trauner, Nicolas Tikhomiroff, Roger Corbeau, Irving Penn ou encore Cecil Beaton), archives, dessins, boucles audiovisuelles et installations. Outre des extraits généreux de ses films, l’exposition rassemble une quarantaine d’œuvres de la création d’Orson Welles en tant que dessinateur et sculpteur.

Catalogue de l’exposition édité par Les Éditions de la Table Ronde (Ouvrage collectif)

Une exposition produite par la Cinémathèque française

Commissaire : Frédéric Bonnaud, Directeur général de la Cinémathèque française, assisté de Hannah Froidevaux

Conseillers scientifiques : Esteve Riambau et François Thomas

-> toutes photos de Pascal Therme

Pascal Therme, le 4/11/2025

My Name is Orson Welles ->11/01/2026

Cinémathèque française 51, rue de Bercy, 75012 Paris

02.11.2025 à 11:42

Yann Arthus-Bertrand envoie France, un album de famille à la fondation Goodplanet

Texte intégral (1706 mots)

Le photographe académicien toujours actif, sympathique, vibrionnant, expose à l'Hôtel de ville de Paris quelques trois cent grands tirages photographique couleur faisant portrait de groupe en général des Français... dans les grands salons au plafond magnifiquement décorés.

A la chaleur des salons et de cette lumière chaleureuse répond ce portrait générique des français, dans leur profession, dans leur choix de vie, à la chasse comme à la cave, aux professions d'avocates, de boulanger, de vignerons, d'éleveurs, de boucher, de producteurs bio, forestiers, que l'on soie dans un hara, à l'hôpital, dans un garage en banlieue ou en ville, à la mer comme à la montagne etc...

Il sera question d'un corpus de plus de 30 000 photographies portraits mises en scènes sur fond de bâche photo et de flash électronique, un peu dans l'idée de Penn et des Hell's Angels photographiés en noir et blanc en 1967 à San Francisco, en studio.. Ici le studio est mobile, il se déplace de ville en ville, pour cette itinérance à la Demy et au jour qui vient, toujours en quête de visages, de sourires d'émotions, de vérités... en quelque sorte un contre Fake à la Orson Welles...

Peu importe, l'exposition est très impressionnante, répond d'une France Heureuse et solidaire, unie autour de ses traditions, ouverte aux autres cultures, métissée, et fière de l'être...

Beaucoup d'images à regarder, tant la boulimie et la joie rabelaisienne de Yann Arthus-Bertrand est une réponse à l 'angoisse de la période, aux politiques de la division, aux discriminations, ici se joue un hymne tout républicain dans sa ferveur, son intrinsèque retour aux gens qui font la france tous les jours, à ces corps, ces visages, ces sourires qui n'en finissent pas, ce sel de la terre, qui ici vit à l'enthousiasme héroïque du Shaman Yann Arthus Bertrand, d'autant que les textes qui accompagnent les images sont d'autant plus pertinents qu'ils nous éclairent sur bien des situations (la forêt pour exemple).

"C’est dans ce contexte que la Fondation Good Planet porte aujourd’hui France, un album de famille de Yann Arthus-Bertrand, en collaboration avec l’historien démographe Hervé Le Bras, auteur des cartels enrichis de l'exposition. En réunissant des portraits venus de tous horizons, elle nous rappelle le vivre-ensemble et notre capacité à nous unir face aux grands défis que nous traversons. A travers 150 photographies, l’exposition propose un portrait lumineux de la France telle qu’elle est : diverse, singulière, solidaire. Le temps d’une visite, elle devient un espace de mémoire, de partage et d’espoir. "

Pascal Therme, le 4/11/2025 : reportage + toutes les images

Yann Arthus-Bertrand et Hervé Le Bras - France, un album de famille

Fondation Godd Planet - Mairie de Paris, place de l’Hôtel de Ville 75001 Paris

Yann Arthus-Bertrand et Hervé Le Bras - France, un album de famille - éditions Actes Sud 800 Pages

02.11.2025 à 11:26

Célébrer “Un siècle avec Deleuze”

Texte intégral (1788 mots)

« Un jour peut-être le siècle sera deleuzien », écrivait Michel Foucault. Né en 1925, le philosophe Gilles Deleuze a marqué d’une empreinte profonde la pensée et la création de son temps. Cent ans plus tard, quelles lignes de fuite trace-t-il pour notre présent ? Pour porter cette interrogation, le Centre Pompidou organise L’inventaire Deleuze en écho à l’événement Un siècle avec Deleuze.

Quel Deleuze pour aujourd’hui ?

Disparu voici trente ans, Deleuze laisse une œuvre d’une rigueur et d’une inventivité exemplaires. Renouvelant d’abord de fond en comble, par ses lectures serrées et novatrices, la compréhension de Henri Bergson, Baruch Spinoza ou Friedrich Nietzsche, il fit souffler dans l’écriture philosophique un vent de liberté inédit, emboîtant le pas à Alice au pays des merveilles dans Logique du sens pour faire des devenirs et des métamorphoses l’étoffe même de la réalité. Écrits avec Félix Guattari, L’Anti-Œdipe (1972) et Mille Plateaux (1980) ont convoqué, détourné et transformé une immense variété de savoirs — de la psychanalyse à la musicologie, de la littérature à la linguistique — pour prendre la mesure de la question ouverte par les événements de mai 1968 : en quel sens le désir peut-il être révolutionnaire ? Dans l’élan des expérimentations radicales des années 1970, les textes de Deleuze se voulaient des boîtes à outils pour transformer la vie, intime comme collective, fourmillant d’inventions conceptuelles et poétiques : des rhizomes au pli, du devenir-femme à la micropolitique. Ces notions furent mises à l’épreuve dans ses cours à l’Université de Vincennes, demeurés légendaires. Très tôt ponctuée d’admirations littéraires (Proust, Beckett, Woolf), l’œuvre de Deleuze fut aussi le lieu d’un dialogue avec les arts visuels : la peinture de Francis Bacon (Logique de la sensation, 1981) et surtout le cinéma, auquel il consacra deux volumes majeurs, L’Image-mouvement (1983) et L’Image-temps (1985) — traversée philosophique de toute l’histoire du 7ᵉ art.

Si, par le cinéma, le XXᵉ siècle fut déjà deleuzien, peut-on en dire autant du nôtre ? Il serait paradoxal de traiter le philosophe de l’événement comme un auteur intemporel, et plus étrange encore d’en proposer une lecture pieuse. Reste que, par de multiples voies, Deleuze s’est invité dans notre époque : source d’inspiration pour d’innombrables créatrices et créateurs, il s’est imposé dès les années 2000 comme l’une des références majeures de l’art contemporain.

De la place croissante des machines à la question palestinienne, du devenir-animal à la critique du « propre de l’homme », jusqu’à l’attention portée aux sources psychiques du fascisme, les concepts et les combats de Deleuze résonnent encore avec les nôtres. Les questions que notre monde nous enjoint d’affronter sont deleuziennes de part en part. Réunir, pour ce centenaire, cinéastes et philosophes, écrivain·es et artistes, faire s’entrechoquer rigueur académique et performance, n’est pas figer cette pensée sous la commémoration : c’est y chercher, sous bénéfice d’inventaire, de l’élan pour la vie à venir.

Mathieu Potte-Bonneville, Directeur du département culture et création, Centre Pompidou

En présence de : Judith Abensour, Mark Alizart, Claire Allouche, Antoine de Baecque, Emma Bigé, Patrice Blouin, Olivier Cadiot, Robert Cantarella, François Cusset, Thomas D., Alain Damasio, Élie During, Jeanne Etelain, Jean-Michel Frodon, Jérôme Game, Tristan Garcia, A. Livingstone, Silvia Maglioni, Catherine Malabou, Sophie Mendelsohn, Wang Ming-An, Émilie Notéris, Bernard Payen, Rodolphe Perez, Mathieu Potte-Bonneville, Jonathan Pouthier, Bertrand Prévost, Elias Sanbar, Frank Smith, Graeme Thomson, Dénètem Touam Bona, Maud Veilleux, Dork Zabunyan, Pierre Zaoui, etc.

Agenda

Lundi 3 novembre — Bpi

French Theory

Rencontre avec François Cusset et Thomas D.

Mardi 4 novembre — La Fémis

Gilles Deleuze — Usages contemporains d’une pensée du cinéma

Ouverture du colloque.

Du 5 au 7 novembre — Université Paris 8 / INHA

Colloque international.

Du 7 au 9 novembre — mk2 Bibliothèque × Centre Pompidou / BnF

L’inventaire Deleuze

Ateliers, conférences, projections, interventions, performance, sessions d’écoute.

Programme

Rencontre — French Theory 03.11.25 — Bpi

Rencontre avec François Cusset et Thomas D., auteur et dessinateur du roman graphique French Theory (Delcourt, 2025).

Lundi 3 novembre à 19h — entrée libre dans la limite des places disponibles.

Bpi, 40 avenue des Terroirs de France, 75012 Paris

Colloque — Gilles Deleuze : Usages contemporains d’une pensée du cinéma 04.11 — 07.11.25

À l’occasion des quarante ans de L’Image-temps, ce colloque international revient sur la place de Deleuze dans la pensée du cinéma contemporain : régimes d’images, signes visuels et sonores, éthique et politique des images.

Mardi 4 novembre, 19h-21h30 — La Fémis, salle Demy

Projection et discussion autour de Ici et ailleurs (Jean-Luc Godard et Anne-Marie Miéville, 1976)

Mercredi 5 & jeudi 6 novembre — Université Paris 8, Maison de la Recherche

Vendredi 7 novembre — INHA, salle Walter Benjamin

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Programme complet

L’inventaire Deleuze 07.11 — 09.11.25

Conférences et rencontres

Le Centre Pompidou réunit, aux côtés des lectrices et lecteurs de Deleuze, de grandes voix de la création contemporaine pour se ressaisir de sa pensée dans le contexte actuel.

Programmation cinéma

Outre L’Abécédaire (1995) et la conférence Qu’est-ce que l’acte de création ? (1987), plusieurs films autour des archives deleuziennes sont projetés, notamment ceux de Silvia Maglioni et Graeme Thomson.

Atelier — Les cours de Deleuze sur le cinéma

Entre 1981 et 1985, Deleuze enseigna le cinéma à Paris 8 tout en rédigeant L’Image-mouvement et L’Image-temps.

Cet atelier explore la relation entre parole, écriture et invention conceptuelle dans la fabrique d’une pensée du cinéma en train de se faire.

Sessions d’écoute — Écoutez Deleuze (France Culture)

Entre 1979 et 1987, plus de 400 heures de séminaires furent enregistrées à Vincennes.

France Culture en propose aujourd’hui seize leçons restaurées et diffusées en podcast.

Interventions — Deleuze en figures

Les philosophes Élie During et Dork Zabunyan invitent une dizaine d’intervenant·es à s’emparer d’un « personnage conceptuel » de l’œuvre deleuzienne.

Performance — Robert Cantarella, Faire le Gilles

Robert Cantarella suit les fréquences de la voix de Gilles Deleuze pour en restituer le mouvement et la pensée vivante.

Au mk2 Bibliothèque × Centre Pompidou et à la BnF

Vendredi 7 à partir de 16h, samedi 8 et dimanche 9 novembre 2025 de 11h à minuit

Compilation édition Jean-Pierre Simard le 4/11/2025

02.11.2025 à 11:22

L'arrachement à soi : Julien Burri au chevet des peaux

Texte intégral (916 mots)

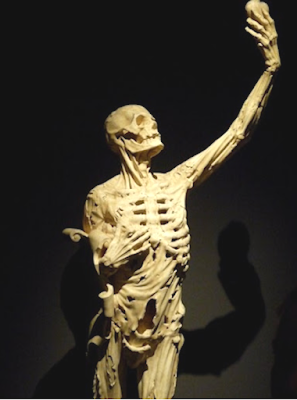

Écorché vif : cette expression pourrait parfaitement convenir à Ce que peut un cœur, de Julien Burri, tant le narrateur traverse un état "à fleur de peau", depuis qu'il a été confronté à un corps inerte livré à des regards anatomistes.

Oui, quelque chose en lui bascule alors, ou plutôt se retourne, comme si notre être était un gant susceptible de révéler son envers suite à une confrontation traumatique. Le fait est que, depuis qu'il a eu vent d'une certaine séance où des étudiants étaient conviés à dessiner un corps écorché, afin de mieux apprécier la complexité des muscles, le narrateur veut en savoir plus, veut savoir surtout ce que signifierait ce "savoir plus", ce qu'il pourrait lui apporter, s'il va remuer des souvenirs anciens, des peurs récentes, tout son être.

En compagnie de C, qui fut amené à dessiner ce corps jeune et anonyme, il y a plus de trente ans, il va donc tenter de déplier cette peau mémorielle, de déchiffrer ce parchemin au grain tari qui fut non seulement enveloppe mais plaque sensible, où s'imprimèrent des sensations, qui connut des gestes, finit par se figer avant que des médecins stabilisent le processus de décomposition et le livrent aux regards, aux sagacités, aux interrogations d'étudiant.es ayant toute la vie devant eux.elles.

Commence alors un étrange parcours dans les archives réelles et mentales de l'écorchement, quand les corps ne sont plus soumis aux étreintes mais à la dissection, à l'embaumement, à l'amputation, à la préservation. Le narrateur, au cours de son enquête, ne fait pas que soulever des "pans", il sent aussi qu'en lui "s'exhument" des choses tues. Et c'est là toute la beauté poignante de ce texte que de faire dialoguer découverte de ce qu'est la dissection et révélation de qu'en nous le temps a déchiré. L'art et la médecine se sont penchés sur ces gisants contrariés, ont tenté de leur arracher le secret du vif – le narrateur, lui, aimerait que ce "vif" à jamais nié remonte à la surface du corps. Et désormais tout ce qui l'entoure semble lui parler d'un réseau nerveux et sanguin, la ville qui a oublié ses rivières, les arbres à la sève discrète, jusqu'à l'autre qui demeure un squelette emmaillotté de chair.

Ce que peut un cœur est le récit d'une quête aussi essentielle que bouleversante. Avec une délicatesse d'écriture extrême, une sensibilité aux silences et aux failles, Burri parvient à mêler recherches historiques et introspection douloureuse, étude rigoureuse du corps entrouvert et scrutation des angoisses enfouies. Notre inconscient est l'organe le plus rétif à la dissection.

Mais Ce que peut un cœur, en dépit des noirceurs et douleurs qu'il explore, est un livre éminemment lumineux. En dépit des apparences, malgré son souci élégiaque, ce "roman" se veut un éloge de la respiration retrouvée. Comment, au filtre d'un frère-défunt, rendre perceptible un "soleil en train de naître dans [une] poitrine".

Claro, le 4/11/2025

Julien Burri, Ce que peut un cœur, La veilleuse

02.11.2025 à 11:18

De la vengeance comme consommée tiède et avec un humour certain

Texte intégral (3735 mots)

La vengeance est un plat qui se mange tiède et discrètement (jusqu’à un certain point). En 2017, le premier roman hilarant et implacable de J.D. Kurtness.

Qui n’a pas déjà rêvé de tirer quelqu’un dans la face avec un fusil de chasse ? Peu importe les raisons. Elles sont toutes bonnes, sur le coup. C’est quand elles demeurent bonnes longtemps que j’agis.

Chaque jour, je regarde une meurtrière dans les yeux. Elle est là, de l’autre côté du miroir (qui est aussi mon côté, mais vu à l’envers). Je suis une meurtrière. Ce visage est le mien. Mon visage est celui d’une meurtrière. Voilà.

Je sais ce à quoi une meurtrière ressemble. Salut.

J’énonce ma phrase en me regardant dans les yeux, les mains appuyées sur le bord du lavabo : « Je suis une meurtrière. » Ma version de « t’es belle, t’es fine, t’es capable ». Mes lèvres bougent et, selon ce que je prononce, quelques dents apparaissent. On les voit aussi quand je souris.

Je parle lentement, dans ma tête ou tout bas. Je prends parfois un risque et je le dis sur un ton normal, plus fort. J’aime entendre ma voix. Son murmure dans mon appartement silencieux, qui s’échappe de la salle de bain et meurt dans le bourdonnement électrique des murs. J’écoute les clics irréguliers des calorifères qui chauffent, indifférents à ma situation.

Je le dis aussi parce que j’ai un peu peur de l’oublier. La vie peut être douce, et je prends des pauses. […]

Ce fut d’abord de la chance : un hasard, une bonne réaction, un plaisir. Maintenant, c’est de la préparation : mentale, physique et matérielle.

Je sursaute encore quand je croise mon image : son reflet dans les vitrines, sur les petits et grands miroirs, en miniature sur les photos.Je n’ai pas le bon visage. Certains diraient : « Tu as le parfait visage. » Je suis née avec le visage d’une autre et mon vrai visage est ailleurs, occupé à recouvrir la mauvaise âme.

Je n’ai pas ce qu’ils appellent le physique de l’emploi. Ma face devrait être anguleuse et magnifique, maigre, avec l’air légèrement malade qui attire certains hommes. Cette allure de femme dangereuse et mystérieuse qu’on nous présente sans cesse, je ne l’ai pas. À la place : un visage sain et clair, le mien. Mes traits sont si inoffensifs. J’irradie l’innocence et les plaisirs simples, comme la fermière sur les pintes de lait, la jeune fille sur les crèmes anti-acné. Comme elle, mes pores respirent bien. Traits ronds, sourire facile, bonnes dents, yeux rieurs. J’ai même des pattes d’oie qui se dessinent, quand on regarde de près. Ma peau pâle rosit sous l’effet du vent, du froid ou de l’effort. Mes joues sont à croquer en automne. On n’a jamais cessé de me le dire. Toutes ces heures passées au grand air, les taches de rousseur : on n’y suspecte rien, sauf la santé.

Où est cet autre visage qui devrait être le mien ? Où sont passés la mâchoire pointue, les grands yeux fiévreux, les pommettes saillantes ? Ces cheveux sévères, sur qui ont-ils poussé ? Mon âme a-t-elle été confondue avec une autre dans les limbes, échangée par mégarde, comme ces bébés naissants dans les hôpitaux d’Amérique latine ?

Est-ce que les gens laids sursautent, eux aussi, quand ils voient leur reflet, estomaqués par leur physique ingrat, qu’aucune accumulation de souffrance n’atténue ? Ressentent-ils la même confusion que moi, après certains actes, parce que je n’en reviens pas que ma face conserve sa symétrie ?

Si je correspondais à mon intérieur, j’aurais un air dangereux, comme les méchants dans les films, ceux qui meurent rapidement : la chair à canon basanée, les chauves, les défigurés, les autres. J’émettrais aussi l’odeur du danger, mais je dois me rendre à l’évidence : il n’en est rien. Mon bouquet de phéromones percute les gens sans qu’ils s’en rendent compte, comme les virus ou les radiations. Pourtant, le danger, c’est cette femme que je regarde du coin de l’œil dans la vitrine, son reflet qui me suit à chaque nouvelle fenêtre. C’est elle dans la salle de bain, au-dessus du lavabo. C’est elle qui sourit avec son air innocent.

J’ai l’air d’une infirmière, d’une libraire, d’une joueuse de soccer. Mon visage est mon meilleur alibi.

J’avais eu la chance de découvrir J.D. Kurtness à travers son magnifique « Aquariums », deuxième roman publié en 2019, grâce à l’intéressante collection Courant alternatif (à qui l’on devait aussi, à la même époque, le superbe « Mécaniques sauvages » de Daylon) de feu Les Moutons Électriques, qui reprenait chez nous cette publication des éditions longueilloises L’Instant Même, avant qu’il ne soit réédité début 2024 par les éditions Dépaysage, avant, en 2025, son excellent « La vallée de l’étrange » de 2023, variation originale et rusée autour du robot humanoïde d’accompagnement, et après, en 2023, ce premier roman, « De vengeance », publié à l’origine en 2017. Voilà pour la brève histoire éditoriale, parfois compliquée en apparence, entre France et Québec.

L’autrice d’origine innue (« De vengeance » remporte à sa parution le prestigieux prix canadien Voix Autochtones, catégorie premier roman) nous y proposait une confession à la fois hilarante et joliment machiavélique, celle d’une redresseuse de torts opérant en toute discrétion et en toute impunité, depuis son adolescence ou presque, dans les interstices savamment distillés d’une société québécoise où, comme ailleurs, les « méchants » s’en sortent trop souvent au goût des auto-proclamés « gentils ». Comme tout bon polar qui se respecte, depuis que le « roman noir » a su conquérir le « roman à énigme » dans le genre, la toile de fond du Québec d’aujourd’hui est particulièrement décapante et savoureuse, et J.D. Kurtness sait nous en dire beaucoup, comme mine de rien. La démonstration de cynisme calculateur qu’elle met en œuvre ici force l’admiration, premier roman ou pas, et crée d’emblée une tonalité bien particulière, dont on retrouvera la forme spécifique de gouaille dans « Aquariums » et dans « La vallée de l’étrange », dans des contextes pourtant fort différents.

C’est l’après-midi, j’ai douze ans. Mon primaire est fini. Depuis trois semaines, je suis en vacances. Je suis sur le bord de la rivière. J’aime être dehors. Je sors à sept heures du matin et je reviens juste pour manger. Il y a même des fois où je saute un repas, mais ça agace mes parents. Je reviens le soir, quand on voit moins bien. Je dors et je recommence. Dix-huit heures de lumière par jour, le bonheur.

Ici, c’est mon coin. L’arbre se grimpe bien, et il y a trois branches à la bonne place. Une sous mes fesses, une où appuyer mes pieds, et une dans mon dos. Elles forment une sorte de chaise. J’ai une belle vue sur la rivière qui coule dans le fossé plus bas. Je vois aussi le talus en arrière. Si je m’étire, je vois jusqu’au cimetière, par où passe le sentier. Une vue à deux cent soixante-dix degrés autour de moi, assez bien dégagée. Ce n’est pas grave si je ne vois pas derrière moi. Il n’y a que la forêt, trop dense pour y jouer à ce temps-ci de l’année. Après la forêt, il y a le parc municipal, où personne ne va… Pourquoi aller dans une semi-nature quand tout est vivant autour ?

Là-haut, personne ne me voit. Parfois, j’apporte un lunch. Je le prépare moi-même. Mes parents me trouvent responsable, leur angoisse que je meure de faim s’estompe. J’entre dans l’adolescence, il est normal que je ne leur parle presque plus. C’est leur théorie.

Je choisis des emballages qui ne reflètent pas la lumière. Pas d’aluminium, pas de sac de plastique. J’ai vu un film où le témoin d’un meurtre se faisait voir par les criminels parce qu’un rayon de lune était reflété sur la lentille de ses jumelles. Ça ne m’arrivera pas. J’évite aussi les lunettes de soleil. C’est une chose de moins à traîner, que je risquerais d’échapper.

Le bruit, c’est un peu moins grave. On peut déballer quelque chose, ouvrir un contenant, dézipper son sac, bouger, soupirer. Le bruit de la rivière enterre pas mal tous les autres, sauf les cris.

J’ai découvert le spot la semaine dernière. Je suis arrivée tôt parce que je voulais faire du repérage avant que les autres arrivent. Des fois, j’arrive trop tard et il y a déjà du monde sur le bord de la rivière, ou sur le chemin qui y mène. Dans ce temps-là, je vire de bord.

Il y a huit jours exactement, je suis arrivée assez tôt pour trouver un coin tranquille. Une place où personne ne pense regarder. Je l’ai enfin trouvé, l’arbre parfait. À côté du tronc, il y a une roche assez haute pour atteindre les bonnes branches. C’est un sapin baumier, un gros qui, par miracle, a échappé aux massacres des Noëls du dernier siècle. Il est vieux et presque mort. Il ne sent pratiquement plus rien. Il n’a pas trop de gomme qui colle sur les vêtements. Même si ça sent bon, la gomme de sapin, c’est difficile à faire partir alors j’évite. Je ne veux pas de trouble avec ma mère.

Je compte les jours depuis ma découverte : huit. Je compte beaucoup de choses : le nombre d’enfants en bas, les tuiles au plafond de ma chambre, les trous dans mes espadrilles, le nombre exact de secondes que met un œuf à cuire, le rond à quatre, pour que le jaune demeure coulant, mais qu’il ne reste plus de morve. Plus on planifie, plus on s’évite les mauvaises surprises.

JD Kurtness

Si l’on sent ce magnifique « De vengeance » entrer par moments en résonance avec, par exemple, les « Confessions du monstre » (2013) de Fanny Taillandier, avec les « Aires de prières » (2023) d’Hélène Ling, ou même avec le « Une vie psychosomatique » (2008) de Carl Watson, par ses redoutables assemblages incidents de malice et de bon sens (naturellement, « près de chez vous », comme auraient dit le Crédit Agricole, Rémy Belvaux, André Bonzel et Benoît Poelvoorde dans des contextes bien distincts), c’est peut-être du côté du magistral et si troublant « Roman » (1994) de Vladimir Sorokine que l’on trouverait la coïncidence maximale, en termes de capacité à rendre presque ordinaire le cheminement toxique, et à parvenir, contre toutes attentes, à créer la surprise dévastatrice au moment de déchaînement ad hoc. Et l’on saluera sans se lasser un instant une telle association de dureté réellement implacable et d’humour (pas seulement noir) déployé à chaque instant ou presque.

Décrire l’époque dans laquelle on vit est toujours difficile : on focalise sur ce qui semble important sur le coup. Le quotidien est souvent laissé de côté. Pourtant, il révèle beaucoup plus que nos idéaux profonds. L’exemple que je donne, quand j’ai des conversations imaginaires avec des entités venues d’ailleurs (temps, espace, espace-temps), c’est que tout ce que nous mangeons, ou presque, aura été à un moment où un autre dans un emballage en plastique. Le sachet qui contient les semences. Les racines, protégées par une bâche qui conserve l’humidité et retient la chaleur. Les fruits et légumes qui vont dans un petit sac transparent, puis un sac plus grand avec les autres aliments, puis sous une pellicule de cellophane quand il en reste, ou pour les réchauffer, et enfin dans la poubelle, et ensuite dans un plus gros sac-poubelle. La viande aussi. Elle arrive le plus souvent dans un contenant de styro-mousse recouvert de plusieurs épaisseurs de cellophane, et parfois le morceau est entre deux épaisses feuilles de plastique fusionnées ensemble, mis sous vide.

Et rajoutons les bouteilles de jus, d’eau, de boissons sucrées. Certains ont même osé mettre le lait dans des bouteilles de plastique, ce qui le rend infect. Le lait pour les enfants est généralement distribué dans une poche de plastique, qu’on achète par lot de trois ou quatre, emballés à leur tour dans un sac de plastique plus grand. Celui-ci a de la couleur et contient les informations que les poches individuelles ne dévoilent pas.

Viennent ensuite tous les biscuits, les craquelins, la crème glacée, les pâtes alimentaires, et tout ce qui a été plus ou moins transformé avant de nous parvenir, placés de manière astucieuse sur des centaines d’étagères dans lesquelles nous déambulons en poussant un chariot de métal, car transporter notre nourriture sur de longues distances nous est maintenant une tâche impossible. Plus assez de volonté, plus assez de muscles.

Dans le temps, j’étais certaine que malgré les propos rassurants du dépliant, Tchernobyl se répéterait à Gentilly. La compagnie Candu, qui fabriquait les réacteurs, était venue à notre école nous expliquer les merveilles du nucléaire. Leur savoir-faire était si avancé qu’un accident était impossible. Les déchets radioactifs étaient enfouis dans notre solide Bouclier canadien, à l’abri des pires catastrophes. Je ne les croyais pas. J’étais aussi convaincue que les pluies acides grignoteraient tout et tueraient les lacs. Aujourd’hui, on parle beaucoup moins de ça. Une nouvelle est un bris dans la continuité. Quand le monde crève en permanence depuis des décennies, les médias se fatiguent, comme nous.

Prenons l’axe positif : je vis une époque délicieuse, où l’abondance des technologies et des temps libres, pour ceux qui en font le choix, permet de réaliser de grandes choses. Nous sommes encore libres, le secret est toujours permis. Ceux qui ont quelque chose à cacher peuvent le faire. Je peux ainsi leurrer et mentir impunément. Je teste fréquemment mes quelques pouvoirs. Mon invisibilité est ce dont je suis la plus fière.

Pour vivre, je pratique un métier qui sera, un jour, obsolète, comme celui de draveur ou de facteur télégraphiste. Je suis traductrice. Le jour où les machines comprendront l’ironie, le contexte, le quotidien et la banalité, l’humour et toutes ces perles de la nature humaine, les traducteurs seront superflus. En ce moment, même les mauvais traducteurs comme moi peuvent manger et payer leur loyer. Mais, comme le reste, notre temps est compté.

Hugues Charybde, le 4/11/2025

JD Kurtness - De vengeance - éditions De Paysage

l’acheter chez Charybde, ici

28.10.2025 à 11:59

On aime #114

Lire plus (421 mots)

À Saint-Denis, où l'on sait de quoi on parle. Photo de Julie Brabus

L'air dans la tête

Léonie Pernet - Butterfly

Le haïku de coeur

Le papillon bat des ailes

comme s'il désespérait

de ce monde.

Kobayashi Issa

L’éternel proverbe

Un aujourd'hui vaut deux demain

Proverbe anglais

Les mots qui nous parlent

Les étrangers et les mendiants viennent de Dieu.

Homère ; L'Odyssée, VI, 207 - IXe s. av. J.-C.

27.10.2025 à 18:54

Focus sur la photo noir et blanc avec la Hungry Eye Gallery

Texte intégral (3408 mots)

Depuis plus de 20 ans, Roy Kahmann découvre et promeut des photographes talentueux grâce à son réseau performant de publications, de galeries et de salons internationaux d'art. Entretien avec Jim Casper.

Photo © Asha Swillens, courtesy of Hungry Eye Gallery

Roy Kahmann est le fondateur et directeur du Hungry Eye Group, une plateforme internationale dédiée à la photographie qui rassemble des galeries, des publications, des livres sur les talents et des salons organisés par des conservateurs. Après une formation de designer, il est devenu collectionneur, conservateur, éditeur et entrepreneur, et s'est fait le champion de la photographie néerlandaise et européenne sur la scène internationale. Grâce à des initiatives telles que la Hungry Eye Gallery (anciennement Kahmann Gallery), le magazine GUP, Fresh Eyes, la Hungry Eye Fair et Artibooks, Roy Kahmann a mis en place un écosystème intégré dédié à la découverte, au mentorat et à la promotion des talents photographiques émergents et confirmés à travers le monde.

Nous sommes ravis que Roy ait accepté de faire partie du jury des LensCulture Black & White Awards de cette année. Pour cette interview, il s'est entretenu avec Jim Casper de LensCulture. Voici une version éditée de leur conversation, accompagnée d'exemples de quelques-uns des nombreux artistes que vous pouvez découvrir à la Hungry Eye Gallery à Amsterdam.

Jim Casper : Tout d'abord, pouvez-vous me parler un peu de votre parcours personnel dans le domaine de la photographie ? Qu'est-ce qui vous a d'abord attiré vers ce médium ?

Roy Kahmann : Eh bien, mon histoire personnelle est longue, Jim. J'ai commencé dans le design. J'ai débuté dans l'une des meilleures agences de design en tant que junior, junior, junior à la fin des années 1970. À cette époque, j'ai rencontré quelques grands artistes, dont Ed van der Elsken. J'ai participé à la création de son livre « Amsterdam », qui est devenu célèbre. Et pourtant, je n'étais qu'un assistant des grands designers. Je me souviens avoir réalisé une double page d'un livre avec l'une des photos d'Ed, et j'ai coupé un morceau de la photo parce que je pensais que cela améliorait la mise en page. Ed m'en a voulu pour ça. Il m'a dit : « Mais qui es-tu, bon sang ? Ne recadre pas mes photos ! »

Je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé à voir la bonne photographie du point de vue de ceux qui ont vraiment l'œil. Il m'a fait voir les images différemment. Je lui ai acheté ma première photo. Au début des années 90, lors de mon premier voyage à New York, ma femme et moi voulions acheter des œuvres d'art et nous avons fini par acheter deux photos à la Howard Greenberg Gallery. À cette époque, j'ai constaté qu'aux États-Unis, le marché de l'art photographique était déjà beaucoup plus important qu'en Europe.

JC : Et depuis, vous avez construit tout un écosystème. Vous avez des galeries, vous publiez des livres, vous organisez des salons d'art. Je me demande ce qui vous pousse à vous investir autant dans ce domaine ?

RK : Eh bien, je pense qu'il me manquait quelque chose dans la tête. (Rires) Je suis un peu fou sur ce sujet, mais non, non, c'est vraiment une passion. J'aime aider les gens à entrer sur le marché et les aider à survivre dans le grand chaos du marché de l'art, les aider à trouver leur propre signature et les aider pour les publications. Après avoir ouvert la galerie, j'ai lancé le magazine GUP avec deux partenaires, car il n'existait pas de magazine dédié aux talents émergents ici. Je me suis dit que si personne d'autre ne créait un beau magazine, autant le faire nous-mêmes ! Nous avons tout fait pendant notre temps libre, le soir. C'était très amusant à réaliser. Et oui, cela fait 20 ans que nous avons commencé.

Photo © Tomoko Nagakawa, courtesy of Hungry Eye Gallery

JC : Vous avez aidé beaucoup de gens à construire leur carrière.

RK : Oui, je vois beaucoup d'artistes, beaucoup de photographes, qui ont besoin d'une sorte de coach à leurs côtés, d'un partenaire, qui peut être un conservateur, ou qui peut les aider financièrement, ou les aider à se faire un nom dans la presse ou dans leur narration. Et c'est quelque chose que j'aime toujours faire pour certaines personnes que je peux aider.

JC : Pourquoi pensez-vous que la photographie en noir et blanc est si spéciale, à la fois en tant que forme d'art et en tant qu'objet que les gens veulent avoir chez eux et collectionner ?

RK : Eh bien, la question de savoir ce qui rend le noir et blanc si spécial m'a été posée à maintes reprises, et l'une des raisons est très pratique. Je collectionne beaucoup. Ma femme et moi possédons, je pense, près de 10 000 œuvres. Nous en avons beaucoup. Et la raison pour laquelle nous ne collectionnons que du noir et blanc, c'est qu'il est facile de mettre côte à côte des photos de 1910 à 1950 jusqu'à nos jours. Elles s'harmonisent toutes visuellement. C'est donc une question très pratique. Si vous collectionnez des photos en couleur — et j'ai quelques belles œuvres en couleur de Vivianne Sassen —, il est plus difficile de les accrocher au mur avec d'autres photos. C'est peut-être mon œil esthétique qui insiste pour que les images en couleur s'harmonisent avec d'autres images en couleur. Avec le noir et blanc, il n'y a pas de problème.

JC : C'est très intéressant. Et cela semble logique du point de vue d'un collectionneur. Mais pourquoi pensez-vous que tant de photographes, même aujourd'hui, dans notre monde numérique, dans notre monde saturé de couleurs, choisissent encore de travailler en noir et blanc ?

RK : C'est une question que vous devez leur poser, mais je pense que le noir et blanc est plus facile à associer, que ce soit dans une série, dans un livre ou sur un mur. Je vois beaucoup de photographes qui prennent des photos à l'intérieur, à l'extérieur, de mannequins, de paysages, de natures mortes. Si vous essayez de les rassembler en couleur pour en faire une série, ils doivent partager un certain style, fonctionner ensemble comme une véritable série où la coloration, la couleur, le dégradé sont tous identiques. Et si vous les passez en noir et blanc, c'est facile. Il est plus facile de combiner tous ces éclairages et situations différents où vous photographiez dans une même série.

Il y a donc là encore cet aspect pratique qui fait que oui, cela s'accorde plus facilement. Mais c'est aussi une question de goût. Tout est une question de goût. Les gens aiment le noir et blanc ou ils aiment la couleur. Lors du salon Hungry Eye il y a 10 jours, qui a attiré beaucoup de jeunes collectionneurs dans la trentaine et la quarantaine, nous avons vendu plus de photos en couleur qu'en noir et blanc. Mon goût personnel reste le noir et blanc. Vous pouvez voir ce qu'il y a dans ma galerie. Nous exposons environ 80 % de photos en noir et blanc.

Photo © Nina Hauben, courtesy of Hungry Eye Gallery

JC: What advice would you give to photographers who would hope to have their work discovered by someone like you and shown in the gallery?

RK: First of all, I look for an authentic way of working. I’ve seen a lot of people who just copy and copy in a way that shows they really looked carefully at other successful photographers. So be authentic. That’s one.

Another thing is that making one, two, or three really good images is not a big problem for anyone. You and I can make fantastic pictures with our iPhones. But it’s hard to make a series. If you can make a series that is consistent and authentic, then you have my eye, then I see the talent.

Then as a last thing, I want to know what the photographer can make after this series. So for example, I saw a really nice series recently. I loved the idea. Even though the series was fantastic, I asked the photographer, what are you going to make next?

JC: Yes. You want to see if they have staying power. As a juror for the LensCulture Black & White Awards, are you looking for anything in particular?

RK: I’m always on the look. The thing is you’ve got to say stay hungry and that’s my middle name. I’m hungry to see new talents. To find new talents.

Black and white photography is powerful for me because it always feeds my eye. There are people who say everything has been photographed already. So far it’s not true because I see so many new talents coming and … this is not done yet.

JC: If a young collector asked you why they should start with black and white, what would you tell them?

RK: Well, I sometimes give a lecture about collecting. And I think first of all, if you start collecting, look at what’s done before, look at the grand masters, William Klein, Evans, what they did. And then I always say follow the ones at your own age. So I have a young collector, he’s 32, and I have an artist in the gallery who’s also 32. I said, look at her work and it’s nice. You can grow with somebody. In the time that I started collecting, first of all, I started looking at 1950’s and 1960’s pictures, and then I started to look at photographers my age. It’s really nice to see them grow and you grow with it.

JC: I’ve had a similar experience. I started LensCulture fairly close to when you started. I met a lot of great young photographers in the early 2000’s who are continuing to make amazing work twenty years later, and it’s exhilarating to follow someone’s creative progression year after year.

Photo © Schilte & Portielje, courtesy of Hungry Eye Gallery

JC : Auriez-vous d'autres conseils à donner aux photographes ?

RK : Eh bien, tout d'abord, comme je l'ai dit à mes collectionneurs, regardez ce qui a été fait par le passé, étudiez les grands maîtres. Vous aurez ainsi une base solide sur ce qui était vraiment bon, authentique et intemporel, hier comme aujourd'hui. Ensuite, trouvez votre propre voie. Restez toujours fidèle à vous-même. C'est peut-être un cliché, mais ne faites pas ce que les autres vous disent de faire. Suivez votre instinct. Ce chemin est très difficile à suivre. Ce n'est pas facile. Cela prend des années. Il faut être patient.

JC : Merci beaucoup de m'avoir accordé cet entretien.

RK : Ce fut un plaisir. J'ai hâte de découvrir les œuvres soumises pour les prix de cette année.

Jim Casper, interview de Roy Kahmann le 28/10/2025

Focus sur la photo noir et blanc avec la Hungry Eye Gallery

Photo © Sara Punt, courtesy of Hungry Eye Gallery

27.10.2025 à 13:12

Des offrandes voilées à la Ferme du buisson par patricia kaersenhout

Texte intégral (1093 mots)

patricia kaersenhout déploie une pratique transdisciplinaire qui s’intéresse aux persistances du colonialisme. Son travail porte sur les mouvements politiques de la diaspora africaine et leur relation avec le féminisme, la sexualité, le racisme et l’histoire de l’esclavage.

L’exposition présente deux films récents : Le retour des femmes colibris (2022) rejoue le Congrès international des écrivains et des artistes noirs, tenu à la Sorbonne en 1956 et imagine la rencontre de Joséphine Baker, Jeanne et Paulette Nardal, Frida Kahlo et Suzanne Césaire. Ces femmes visionnaires, pionnières de la Négritude et des révolutions culturelles, se réapproprient l’histoire dans une fresque cinématographique qui tisse des liens entre continents, mouvements artistiques et luttes anticoloniales.

Dans Offrandes voilées, les Òrìshà — divinités de la tradition spirituelle Yorùbá — s’élèvent pour confronter l’héritage du Code Noir de 1685, l’ordonnance de Louis XIV régissant la vie des personnes noires, libres ou réduites en esclavage, dans les territoires français. Par le rituel, la poésie et l’invocation spirituelle, le film recompose l’histoire coloniale comme une blessure partagée — une blessure qui exige non pas la culpabilité, mais la vérité, l’humilité et une transformation radicale. patricia kaersenhout est représentée par la galerie Akinci à Amsterdam.

A l’heure des retours nauséabonds de crétins qui veulent limiter l’immigration pour se maintenir politiquement en vie, un acte qui fait remonter la culture d’ailleurs. Celle qu’on voudrait dire absente afin de la mieux négliger. Merde, encore raté !

Jean-Pierre Simard, le 28/10/2025

patricia kaersenhout - Offrandes voilées -> 25/01/2026

La`Ferme du Buisson - Allée de la Ferme Noisiel 77186 Marne-la-Vallée

27.10.2025 à 12:57

Malgré l'agent orange, entrez dans la créativité avec The Other Art Fair Brooklyn

Texte intégral (1733 mots)

The Other Art Fair, présentée par Saatchi Art, revient au ZeroSpace à Gowanus du 6 au 9 novembre. L'édition de cet automne est plus colorée, plus audacieuse et plus délicieusement imprévisible que jamais. Avec plus de 125 artistes indépendants, des installations immersives et des moments interactifs à chaque coin, c'est ici que la créativité rencontre la curiosité.

Mariyea. Photo by Lexi Webster

Soirée d'ouverture avec DJ Crystal Queer & Mariyea

Commencez la foire en beauté. Jeudi soir, DJ Crystal Queer mettra le feu avec un set énergique et Mariyea, artiste, actrice et icône drag queen originaire de Brooklyn, se produira en live. Tous deux soutiennent Black Trans Femmes in the Arts, le partenaire officiel à but non lucratif de la foire, dont la mission est de célébrer et de mettre en avant les artistes transgenres et non conformes au genre noirs. Attendez-vous à du glamour, du mouvement et beaucoup de fierté.

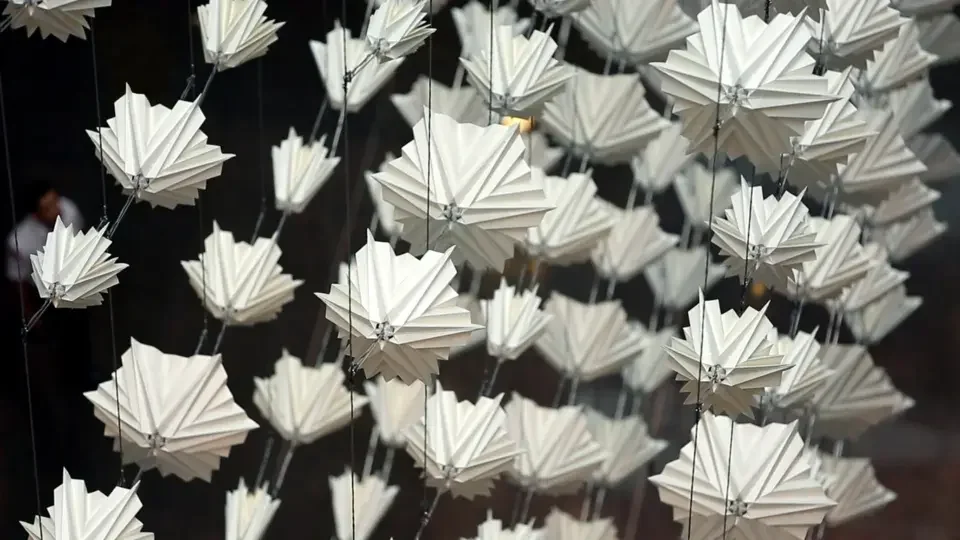

Splendeur de l'Atelier Sisu

Au-dessus du salon flotte Splendour, une œuvre de l'équipe artistique et de design australienne Atelier Sisu, inspirée par la magie éphémère de la lumière du soleil. Observez comment cette sculpture change du jour à la nuit au salon, nous rappelant que même la lumière elle-même est une œuvre d'art en constante évolution.

Hypersonic, “Diffusion Choir”

Installations cinétiques par Hypersonic

Laissez-vous emporter par le mouvement avec non pas une, mais deux installations cinétiques fascinantes réalisées par Hypersonic. Ces œuvres sculpturales pulsent, tournent et scintillent dans un mouvement rythmique. Elles sont parfaites pour tous ceux qui aiment se perdre dans l'expérience apaisante, semblable à l'ASMR, de l'art en mouvement.

Œuvres d'art et objets de collection en édition limitée

Ramenez un morceau de la foire chez vous. Procurez-vous le Friday Late Event Bundle pour obtenir un sac fourre-tout en édition limitée de Griffin Goodman, une joyeuse nature morte célébrant l'acte de création. Soyez parmi les 200 premiers invités de la soirée et vous recevrez également un pin's émaillé Efdot à collectionner en échange de votre participation à une œuvre d'art collective.

The (Brooklyn) Cloisters — Installation de bar

The Cloisters déménage à Brooklyn ! Entrez dans « The (Brooklyn) Cloisters », une installation bar conçue par le duo créatif Richard Hoffman & Adam Rose, qui réinvente l'emblématique Met Cloisters avec une touche contemporaine. Cette œuvre onirique est le lieu où les reliques médiévales rencontrent l'art moderne, chaque pièce étant une réinterprétation ludique d'œuvres « anciennes » dans des matériaux nouveaux et des styles audacieux.

Rendez-vous surprise avec une œuvre d'art

Tentez votre chance. Pour moins de 200 dollars, déballez une œuvre mystère et découvrez votre prochain artiste préféré. Le plaisir réside dans la révélation et dans l'histoire que vous emporterez chez vous.

Alcide Nitrique, le 28/10/2025

The Other Art Fair

NANA S.R.T, “SONG – Sri (I)” (2025)

27.10.2025 à 12:43

Bunker ou bien : l’indestructible maison individuelle, durable pour le siècle qui vient

Texte intégral (1595 mots)

L’aspiration à la maison individuelle des Français est bien légitime, surtout quand on est propriétaire du terrain. Oui mais voilà, elles sont désormais la proie des éléments, tant les maisons traditionnelles, c’est-à-dire construites quand prévalait le bons sens des anciens qui n’avaient jamais vu de tornade mais qui savaient épeler glacier, que les maisons de constructeurs qui sont à l’habitat ce que le sucre hyper raffiné est à la poire Comice. Que faire par exemple quand sa maison a été inondée trois fois dans l’année là où il n’y avait jamais d’inondations ?

Reconstruire à l’identique ne sert à rien – les inondations, si elles sont venues reviendront – mais c’est évidemment un crève-cœur de rendre la parcelle à la nature et d’aller loger en appartement en ville, sur les hauteurs. Il serait certes imaginable de reconstruire son habitat sur pilotis et de regarder passer les inondations en buvant un jus de fruit sur sa terrasse surélevée mais cette nouvelle maison se révèle d’un pauvre secours face à la puissance des tempêtes à venir. Reconstruire sa maison en bois biosourcé – à grands frais car les assurances se fatiguent déjà de rembourser les dégâts liés au réchauffement climatique – pour voir son toit arraché par une tornade a de quoi désespérer de l’adaptation les meilleures volontés.

Heureusement, Chroniques d’architecture, s’appuyant sur des usages du passé, propose aux propriétaires désemparés et aux nouveaux acheteurs de maisons individuelles une solution parfaitement protectrice, peu onéreuse et durable, c’est-à-dire destinée à durer, laquelle s’inscrit parfaitement dans le futur prévisible : mieux que la taupinière, l’adobe en dôme de béton armé.

Voyons, imaginez une maison en forme d’igloo, un dôme constitué d’un mur de béton de 30 cm d’épaisseur. L’entrée se fait par le haut, via une écoutille semblable et aussi hermétique que celle d’un sous-marin (on sait les construire à Saint-Nazaire). Quelques fenêtres en hauteur, avec du vitrage pare-balles et dotées de volets étanches et voilà le travail : un sam’suffit qui résistera aux inondations et aux coulées de boue et qui, sans prise au vent, résistera également aux tempêtes extraordinaires et autres tornades – aucun risque de toit arraché et pas besoin de remplacer tuiles ou ardoises après chaque coup de vent. Un bâtiment qui résistera même aussi bien aux UV et au soleil incandescent qu’aux éclats d’obus ou aux tirs de kalachnikov ou à l’effondrement d’une grue ou la chute d’un arbre. Question sécurité, pour une famille, c’est encore mieux qu’une ‘panic room’. Et pour protéger ses bijoux de famille, c’est un intérieur inviolable, même avec une disqueuse ! La demeure pourra même à l’occasion restée submergée quelques jours pourquoi pas : il faut juste prévoir le périscope et des réserves de nourriture. Une terrasse sur le toit pour les beaux jours et en cas d’ouragan – on a généralement le temps de les voir venir – il suffit de ranger le mobilier de jardin pour ne pas le retrouver chez des voisins à dix kilomètres de là.

En plus, une fois l’inondation partie, il suffit d’un coup de Karcher pour nettoyer la façade et il n’y a aucune perte intérieure à déplorer, l’électroménager n’est pas à jeter et à remplacer, ce qui ne peut que faire plaisir aux assurances justement quand il s’agit de les convaincre de financer la reconstruction de son pavillon désormais moisi.

Vu l’état du monde et les dérèglements climatiques, personne ne sait à ce jour à quelle météo et à quels aléas l’homme devra faire face d’ici 20 ou 40 ans ou en 2100. Une certitude cependant, le dôme de béton a plus de chance de résister dans le temps que n’importe quelle maison de constructeur ou d’architecte. Voyez les bunkers allemands de la côte atlantique, toujours là 80 ans plus tard, sans aucun entretien ! Pour résister aux séismes, le béton est par ailleurs le meilleur des matériaux. Et si l’argile se rétracte à cause de la sécheresse, la maison sera peut-être provisoirement, en attendant la pluie, un peu penchée mais elle ne sera pas fissurée au point de la rendre inhabitable.

Quand à l’aspect énergétique, il suffit de quelques personnes vivantes pour réchauffer l’intérieur d’un dôme parfaitement étanche, là encore la preuve par l’igloo, plus sûrement la yourte d’ailleurs puisque pour l’igloo il faut de la neige et que de neige, il n’y en aura plus. De fait, les bureaux d’études devraient pouvoir calculer l’épaisseur du mur pour, comme dans un parking enterré, assurer une température à peu près constante toute l’année. D’ailleurs les Indiens Pueblo vivaient – vivent encore pour certains – dans des kiva leur permettant d’affronter des chaleurs torrides l’été et de très grands froids l’hiver. Et ils pénètrent dans leur kiva par le haut. Notons encore les Ksars du sud tunisien aux toits arrondis. Un tel habitat en adobe ne serait donc pas si nouveau pour les Français et sans doute une preuve d’adaptation efficace.

Ce d’autant plus qu’il suffisait d’un soldat sur un vélo pour fournir de l’électricité à 40 bonshommes dans un bunker. Un simple vélo d’appartement ultramoderne ferait donc l’affaire et permettrait, en attendant des jours meilleurs et que le réseau soit rétabli, de maintenir au frais denrées alimentaires et précieux appareils électroniques. Sur le temps long, une maison parfaitement écologique et économe en somme. Et à un coût de production industrialisé bien moindre que n’importe quelle maison de constructeur. Pour se différencier entre les anciens et les modernes, d’aucuns pourront peindre le béton de la couleur de leur choix, les autres privilégieront le béton brut. Enfin pour être tout à fait écolo, pour ceux qui tiennent aux signes extérieurs de richesses, il y a bien sûr le dôme en pierre de taille ou en basalte, mais c’est plus cher.

De fait, il serait ensuite possible d’imaginer des villages de ces maisons, comme les villages Pueblo par exemple, voire des quartiers entiers à l’architecture proliférante telle Habitat 67 de Moshe Safdie, mais avec des courbes qui font moins mal aux yeux que l’angle droit.

Sinon l’alternative est de se réfugier dans des habitats troglodytes, qu’il faudra creuser de plus en plus profondément pour garantir une température suffisamment confortable au fur et à mesure que la moitié de la planète deviendra un désert, soit à cause de la chaleur insoutenable, soit trempé de pluies diluviennes soit les deux en même temps avec un taux d’humidité de 80 %. En l’occurrence, il s’agirait toutefois pour l’humanité d’une marche inversée : au lieu de sortir de la caverne, nous y entrerions de plus en plus profondément et, dans 1 000 ans, d’espérer une nouvelle civilisation des taupes.

Christophe Leray, le 28/10/2025

L’ indestructible maison individuelle, durable pour le siècle qui vient

27.10.2025 à 12:07

Suivre assidûment le flow de la persévérance et y retrouver le Velvet et Spaceman Three

Texte intégral (1102 mots)

“Perseverance Flow, c'est sauter à la corde au ralenti. Une danse de coopération pour rassembler le courage et l'humour et continuer à avancer à travers les larmes qui coulent “ Joshua Abrams. Intriguant non ? et de la douceur comme une certaine violence contenue de surgir, pour rappeler l’état du monde. Now listen !

Perseverance Flow est le dixième album de l’ensemble Natural Information Society (NIS) basé à Chicago. Après une trilogie de doubles albums vinyle enregistrés par une formation élargie du groupe, qui a débuté en 2018 avec Mandatory Reality et s'est poursuivie avec Since Time Is Gravity (sélectionné parmi les meilleurs albums jazz et expérimentaux de l'année par Pitchfork et classé n° 1 des albums underground de 2023 par Mojo), NIS revient à sa formation initiale composée de Lisa Alvarado à l'harmonium, Mikel Patrick Avery à la batterie, Jason Stein à la clarinette basse et le compositeur/multi-instrumentiste Joshua Abrams au guimbri pour une composition continue de 37 minutes sur un seul album.

L'une des réflexions profondes de cette “information naturelle (merci Bill Callahan)” est la grande diversité des sources d'inspiration dont s'inspire Abrams au cours des plus de 15 ans d'histoire du groupe : les idées issues du minimalisme, du jazz modal et des musiques traditionnelles sont régulièrement réinventées dans ces compositions. Le double album descension (Out of Our Constrictions) sorti en 2021, avec le soliste invité Evan Parker, reflète l'amour d'Abrams pour la musique festive, la house de Chicago et John Coltrane. Mais même les voyageurs chevronnés du NIS doivent se préparer au Perseverance Flow qui taquine les codes et s’amuse à les réverbérer sans sourciller jusqu’à l’hypnose du derviche tourneur , façon Terry Riley.

À propos de l'histoire et des inspirations derrière l'album, Abrams explique : « Nous avons joué ce morceau pendant un an en concert avant l'enregistrement. À Electrical (Audio Studios, Chicago), nous sommes arrivés à 11 heures et avons terminé à temps pour aller chercher nos enfants à l'école. » Abrams poursuit : « Dans un monde de référence, j'imagine Perseverance Flow comme une réalisation live prolongée d'un instrumental perdu de Jaylib remixé par Kevin Shields. Ou vice versa. Je pense également qu'il s'apparente à certaines musiques de danse plus complexes sur le plan rythmique, issues de Chicago et de Lisbonne. »

Le noyau de l'ensemble NIS que l'on entend sur Perseverance Flow aborde toujours les compositions d'Abrams avec la discipline des musiciens d'orchestre et la créativité des improvisateurs. Mais cette fois-ci, au lieu d'inviter des musiciens légendaires tels qu'Evan, William Parker ou Ari Brown à improviser librement sur les compositions, Abrams a invité le studio d'enregistrement lui-même à collaborer. Assis à la console avec l'ingénieur Greg Norman, Abrams a poussé les techniques de post-production, que l'on ne trouvait que sporadiquement sur les précédents albums de NIS, au cœur même de la musique, déformant et remodelant les instruments pour modifier subtilement, et parfois agressivement, le timbre, la texture, la couleur et le tempo.

En réfractant les enchaînements rythmiques hypnotiques caractéristiques du groupe à travers le prisme sonore du dub, Perseverance Flow est l'album le plus expérimental de NIS à ce jour - et un bonheur. Désormais, un univers sonore unique en son genre s'écoute lui-même, se console et s'amuse, et vous console et vous amuse. Un mythe de destruction et un mythe de création d'un univers sonore à la fois — « énergétiquement nutritif » (octobre 2025, numéro 500, The Wire) société de l'information surnaturelle.

Et, pour conchier les anti-woke qui croient que la culture n’est que celle des gagnants dont les vagues souvenirs s’étalent - avec grandiloquence, de Lagarde et Michard au Top 50 -, on pense )à la famille narkozy, sous sédatifs, et vous conseiile d’écouter en boucle le titre générique de l’album et toutes ses variantes studio. Croyez-moi, ça décalamine furieux les esgourdes. Les plus bouchées… Go for it ! D’autant que cela évoquera chez certains les drones du Velvet et les boucles des Spacemen Three.

Jean-Pierre Simard, le 28/10/2025

Natural Information Society - Perseverance Flow - Eremite

27.10.2025 à 11:29

Faire valser tous les clichés grivois / graveleux pour affirmer le Dirty South aux USA

Texte intégral (822 mots)

Le dirty south est un sous-genre de hip-hop américain apparu dans le Sud des États-Unis, en particulier à Atlanta, La Nouvelle-Orléans, Houston, Memphis et Miami. La musique est lancée en réaction au flot de la culture du hip-hop dans les années 1980 à New York et Los Angeles, et peut être considéré comme la troisième scène majeure après le rap East Coast et le rap West Coast. Mais là n’est le seul propos. Merci Wiki. Saluons plutôt le boulot de bénédictin de Ludovic Villard qui a recensé et expliqué le pourquoi du comment de ce son et des ses évolutions. Play me dirty !

Entre 1986 et 2025, il aura fallu quatre décennies pour que le rap du sud des États-Unis ne s’impose, prospère et devienne incontournable pour beaucoup d’auditeurs. De ces racines ancrées au coeur des traumatismes historiques de l’Amérique et de ces traditions culturelles et musicales atypiques, une nuée d’artistes a su s’élever et jouer des coudes face aux côtes Est et Ouest, par le truchement de labels locaux indépendants, de créateurs singuliers et d’innovations musicales remarquables. Dans cet ouvrage, le lecteur traversera ainsi le Miami de la bass music du milieu des années quatre-vingt, le Texas de Rap-A-Lot Records, de DJ Screw et d’UGK, mais aussi le Memphis de la révolution crunk, La Nouvelle-Orléans et ses grands empires bâtis sur le terreau fertile de la bounce music, de même que l’Atlanta de Laface Records jusqu’à l’avènement de la trap. Sexe, drogue, violence et matérialisme extrême s’inscrivent ici dans des contextes sociaux et culturels tout aussi radicaux, les textes et les productions déversés par milliers pendant quarante ans constituant dès lors un corpus musical foisonnant et sans équivalent dans l’histoire de la musique.

Alors, même si c’est lassant d’ingurgiter autant de références, de sons et d’aventures, il faut s’y référer. C’est un peu comme une bible sur le sujet. A piocher au hasard des nuits sans sommeil, le doigt sur Toi Tuyau pour écouter et se laisser surpendre. Chaudement recommandé aux professionnels de la profession, comme à l’illustre néophyte qui saura amuser ses amis avec beaucoup de trucs insensés. What else ?

Jean-Pierre Simard, le 28/10/2025

Ludovic Villard - Dirty South, une histoire du rap dans le. Sud des Etats Unis, THREE 6 MAFIA, UGK, OUTKAST, LIL WAYNE, GUCCI MANE & LES AUTRES… Le Mot et le Reste

24.10.2025 à 19:36

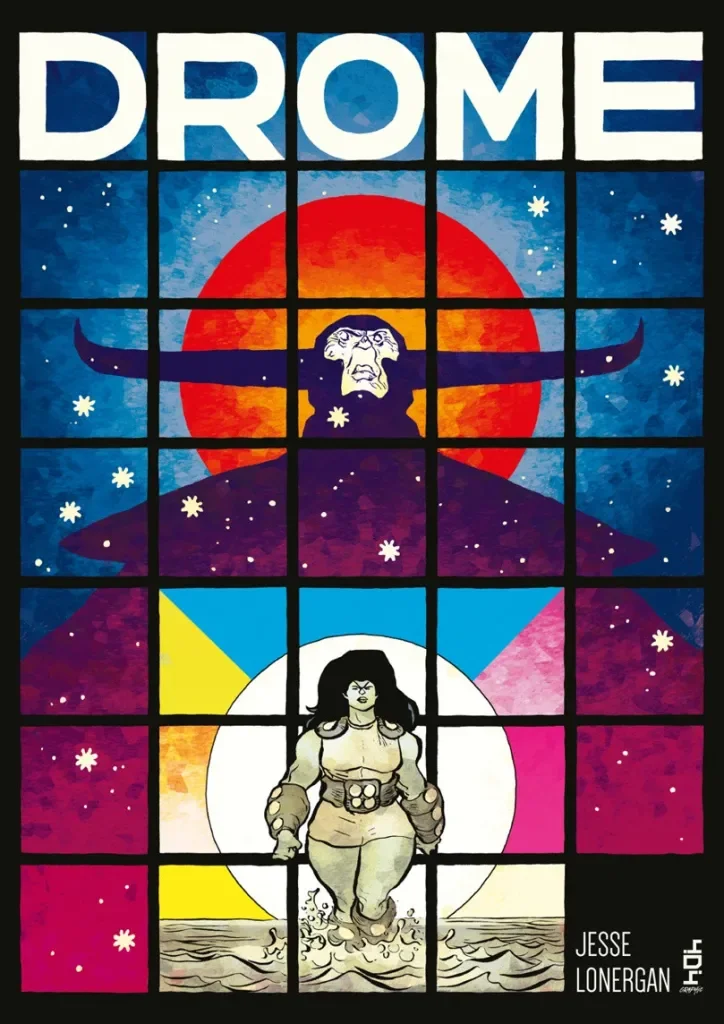

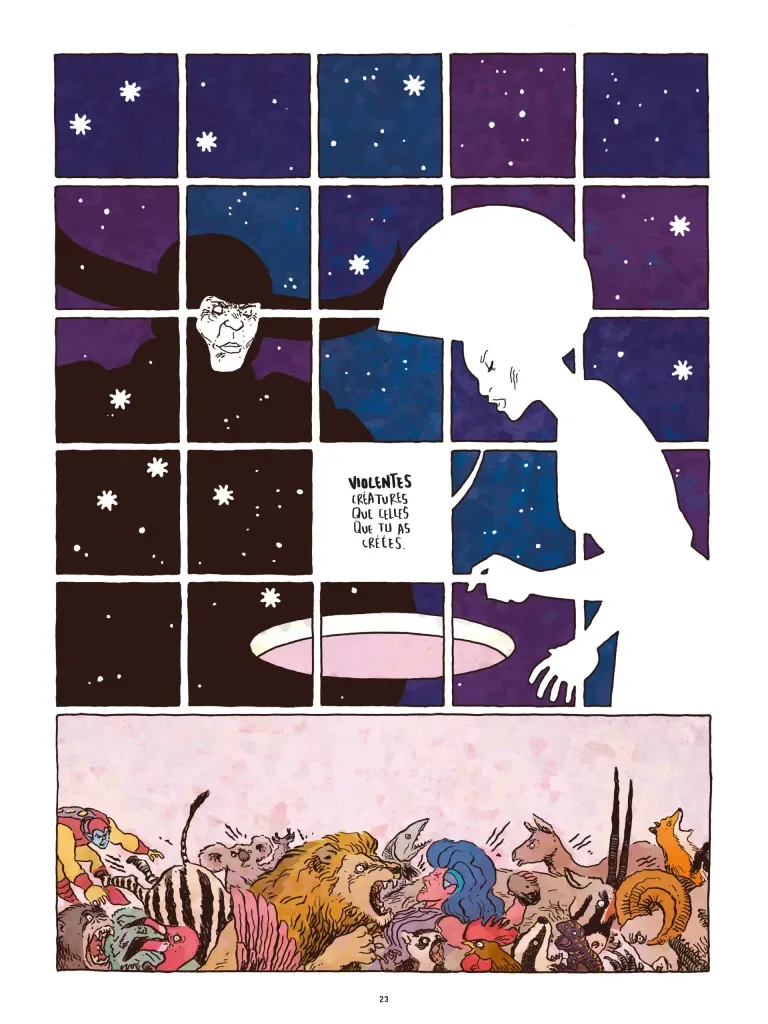

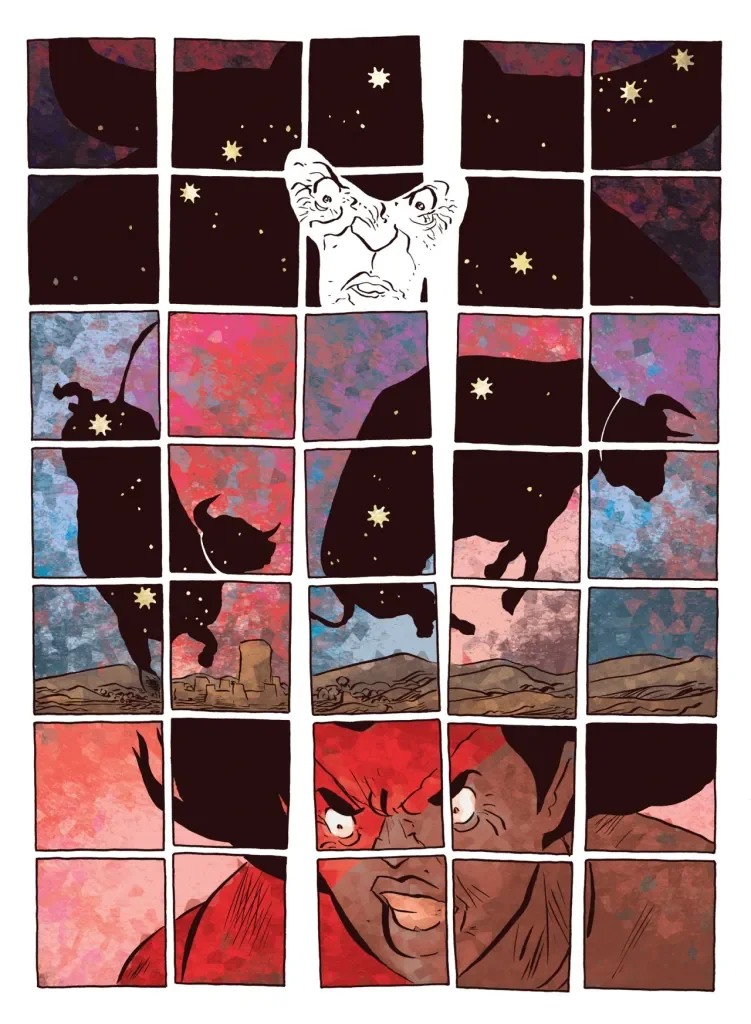

Avec Drome, Jesse Lonergan donne corps à l’épopée du dessin

Texte intégral (3289 mots)

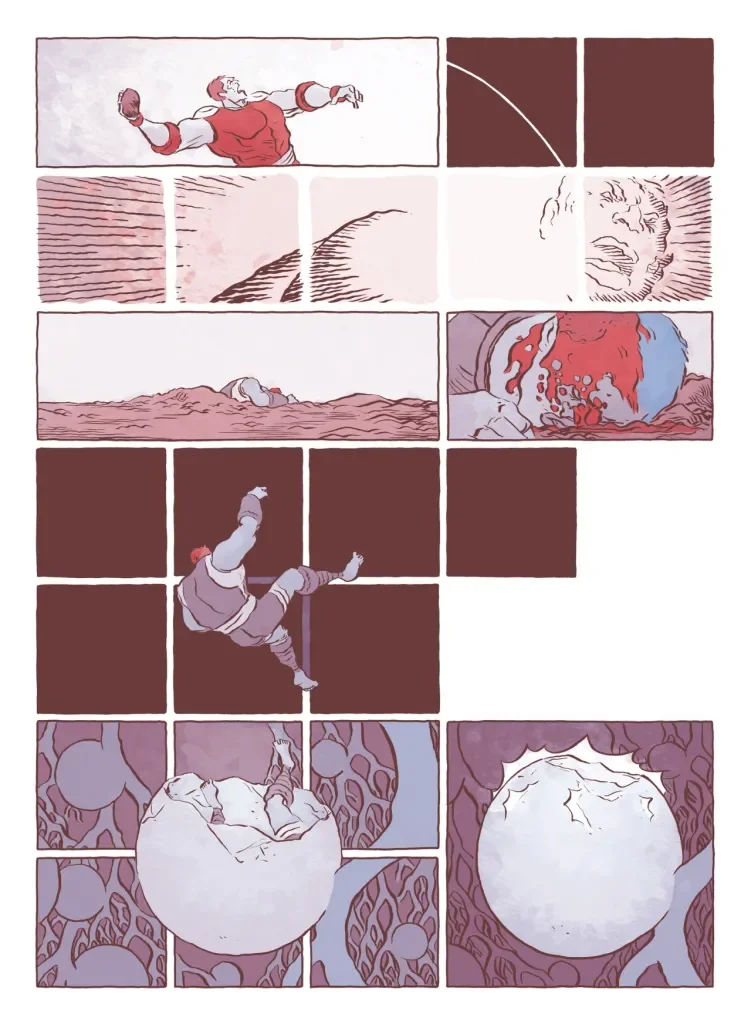

Avec sa narration explosive qui nous embarque au cœur de ces 300 pages qui se lisent d’une traite, Jesse Lonergan propose une réflexion sur la création artistique sous couvert de mythologie. Une réécriture des mythes fondateurs rythmé & épique dans un livre qui joue avec les possibilités techniques de la bande dessinée.

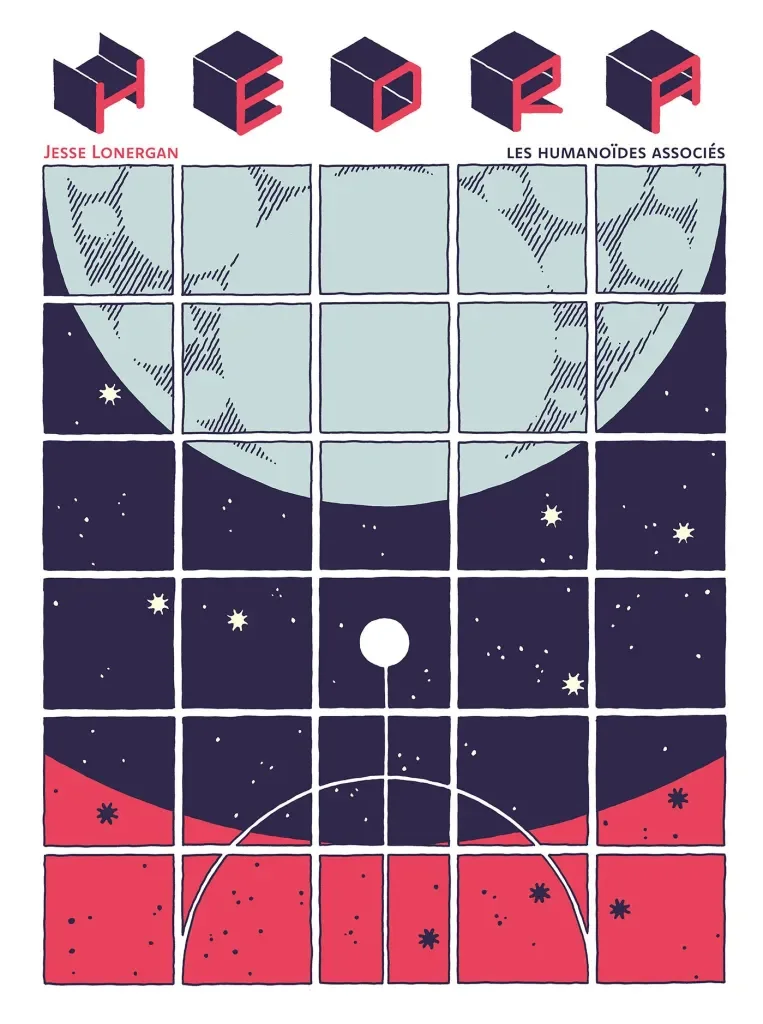

Avec cette science du découpage qui interpelle et qui marque, Jesse Lonergan s’est forgé une réputation internationale depuis sa révélation en 2020 avec son court récit Hedra nominé aux Eisner, après une première vie en auto-édition. Avec des gaufriers pouvant aller jusqu’à 35 cases par planches et une réflexion sur les codes, le sens de lecture et l’espace de la planche, Hedra puis Drome qui sort aujourd’hui offrent un plaisir de lecture à plusieurs dimensions.

Face aux âges sombres, la révolte des couleurs

Dans Drome, on assiste aux premiers temps du monde, à la naissance des humains et des héros & héroïnes envoyées par les êtres cosmiques qui président à la création. Ces créatures hors du commun vont s’affranchir des codes graphiques de la planche comme ils défient les lois de la nature. Des êtres célestes, des créatures mythiques et des demi-dieux qui rejouent un drame universel, symbolique et fondateur, nouant des alliances, nourrissant des vengeances ou jurant un amour éternel. Les célestes —qui contastrent en blanc et noir—plantent les graines de l’humanité, imposent leurs champion.ne.s —nomé.e.s Bleu, Rouge & Jaune—puis offrent au monde, le temps, le langage, les arts, la mort… Et au milieu, les humains, les monstres géants et les premières civilisations.

Pour son récit, le dessinateur à choisi d’utiliser peu de dialogues, de passer par des formes ou couleurs symboliques et d’offrir plusieurs sens à certains passages laissant aux lecteurices le soin d’interpréter l’œuvre. Des propositions ludiques qui rappellent les grands textes fondateurs —de l’épopée de Gilgamesh aux récits grecs des dieux de l’Olympe contre les Titans de Cronos— dont s’est inspiré Jesse Lonergan pour ce livre ; qui eux aussi, sont libres d’interprétation et évoluent fatalement selon leurs commentateurs —ne voyez dans ce coup de cœur que la mienne et reportez-vous au livre en cas de doute.

Il joue également avec le paratexte —pages de garde ou couvertures intégrées dans l’album— la quadrichromie où les couleurs d’imprimerie (CMJN : Cyan-Magenta-Jaune-Noir) sont des éléments essentiels de la personnalité des personnages principaux : les personnages de Bleu, de Rouge et de Jaune qui sont les demi-dieux des premiers temps sont aussi les couleurs qui mélangées deviennent toutes les couleurs pour fabriquer l’album.

Le blanc et le noir sont les êtres célestes qui leur donnent vie, en imprimerie le blanc du papier et le noir du trait. Le livre —l’objet et le propos— sont construit autour de ces éléments fondamentaux. La couleur participe ainsi de la narration et permet au dessinateur de nous offrir des planches incroyables dans la dernière partie de l’album où la quadrichromie irradie face au noir et blanc avant de revenir aux palettes de couleurs des planches.

« La plume est plus forte que l’épée »

En nous laissant ces zones d’interprétation, Jesse Lonergan laisse planer un méta-récit, une histoire à lire en creux : celle de la création artistique. Le dessinateur s’attaque aussi bien à la forme qu’au fond et lance des passerelles entre elles. Ces entités, noir & blanc ou ces personnages, couleurs primordiales, vont expérimenter toutes les combinaisons possibles de la planche. Et derrière les combats, les quêtes & l’épopée se cache une réflexion sur le travail d’auteur de bande dessinée.

Jesse Lonergan pense ses planches comme comme des surfaces où les protagonistes peuvent en briser le cadre, naviguer entre les cases les transformant en cartes ou en obstacles. Une narration atypique qui s’amuse des codes de la bande dessinée occidentale où habituellement la temporalité est définie par les inter-cases —les gouttières— et où le sens de lecture de haut en bas et de gauche à droite fait loi.