13.11.2025 à 17:46

Romantisme : la révolution permanente

Texte intégral (7883 mots)

Définir le romantisme reste une des choses les plus difficiles, tant ce mouvement est par essence hétéroclite. Durant tout son avènement, il n’aura de cesse de défier le classicisme hégémonique en lui opposant ses valeurs progressistes, humanistes et révolutionnaires. Sa foi en l’avenir l’amènera à composer entre le réel de la société capitaliste – dont la violence sociale tétanise plus d’un – et son idéal humain, seul chemin salutaire pour s’extraire un jour du monde dans lequel les romantiques sont enfermés. Idéalisme vs réalisme, n’est-ce pas là l’idéologie même des révolutions ?

Romantisme : révolution et contre-révolution

Que la résistance anti-romantique s’organise dès le début semble de bonne guerre. Le classicisme comme garde-fou des passions humaines ne date pas d’hier : « Depuis l’Antiquité platonicienne, la haute culture s’était toujours donné pour principale raison d’être de faire triompher la raison sur les forces obscures du corps, ou du moins de réguler et de contrôler les secondes grâce aux ressources de la première ; puis le christianisme, quelle que fût l’obédience, avait avalisé et sanctifié cette exigence intellectuelle. Enfin tout récemment, l’esprit des lumières et l’idéalisme philosophique avaient actualisé et conforté en le laïcisant, le privilège de l’intelligence rationnelle. »1

Et voilà que tout change, tout se précipite, dans une effervescence artistique inimaginable. La révolution romantique est en marche. La plus légendaire est bien entendu celle d’Hernani2, triomphalement gagnée par Hugo et son « armée romantique » qui se dresse debout, cheveux longs et gilets rouges face aux conservateurs classiques. S’en suivra la ferveur romantique d’un Delacroix avec son tableau « La Liberté guidant le peuple » ou l’extravagante « Symphonie fantastique » de Berlioz. Tout cela en 1830 – quelle année tout de même ! La bourgeoisie capitaliste triomphe, galvanisant toute une jeune génération d’artistes. L’heure est au dynamisme, au gigantisme, sous ses aspects extérieurs le romantisme est synonyme de révolution3.

Le temps du spleen

La désillusion arrivera vite, après l’échec du « Printemps des peuples » qui va laisser place à un romantisme pessimiste ou réactionnaire. Les romantiques doutent, « le mal du siècle » s’installe peu à peu. La prophétie de « l’état de crise et du siècle des révolutions »4 se révèle exacte. Le temps est au spleen, à la nostalgie d’un bonheur perdu. Le romantisme idéaliste fait place au romantisme réaliste, et il n’est pas moins fécond. Il n’est que la deuxième face de la médaille. Sur le plan littéraire seul Hugo transformera sa quête d’idéalisme en combat politique. Les autres exprimeront leur génie dans un réalisme révélant un certain champ social jusqu’alors invisible dans l’art. Mais que se passe-t-il sur le plan musical ?

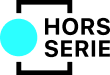

L’avènement du romantisme en musique n’est en rien une révolution structurelle ou organique, dans le sens où la grammaire de la musique reste la même qu’à la période de la monarchie absolue. Les bases de l’harmonie classique qui tournent le dos au plain-chant grégorien, que Rameau théorise dans son traité d’harmonie de 1722, resteront le socle commun de tous les romantiques jusqu’à Debussy. Rentrons un peu dans les détails afin de mieux comprendre de quoi il s’agit.

« La théorie musicale est totalitaire »

Le chant grégorien5 est largement hégémonique au moyen âge. La polyphonie balbutiante à partir du IXe siècle évoluera peu à peu, et verra sa consécration au moment de la monarchie absolue. Hasard ? Une des thèses du musicologue marxiste Michel Faure est que l’art, et en l’occurrence les oeuvres musicales, ne sont que les conséquences du milieu et des structures sociales dans lesquelles elles voient le jour ; il est donc normal d’y observer une corrélation avec les évolutions structurelles de la musique.

L’harmonie, ou l’art de superposer divers sons d’une manière concordante, fait éclore à partir du XIVe siècle l’accord parfait avec ses gammes majeures ou mineures. Elle engendrera toute une série de règles qui seront synthétisées dans le fameux traité d’harmonie de Jean-Philippe Rameau précédemment cité. « La théorie musicale est totalitaire. Elle nous inculque que nous le voulions ou non la notion de hiérarchie en musique, parce que celle-ci structure fondamentalement la société dans laquelle le système tonal s’est élaboré […] Trois siècles plus tard, la pluralité de modes du plain-chant disparaît au profit des deux gammes tonales quand s’effondre le monde féodal avec la multitude des seigneuries. La prépondérance du mode d’ut majeur s’installe en même temps que la monarchie absolue. À nouvelle organisation politico-sociale, nouvelle organisation théorico-musicale »6 .

Persistance d’un ancien régime harmonique

Et voilà que la révolution française survient. L’Ancien Régime tombe, mais il n’emportera pas avec lui les fondations de l’harmonie classique. Celles-ci persisteront encore un bon siècle. Nous savons bien que la nuit du 4 août 1789 n’a rien enlevé au prestige de l’aristocratie, et que la société d’ordres de l’Ancien Régime s’est transformée en société de classes, avec certes ses singularités, qui n’enlèvent rien à son principe de hiérarchie. L’harmonie classique évoluera quant à elle en harmonie romantique avec son lot de couleurs expressives reflétant l’air du temps, mais son principe intrinsèque basé sur la polarité tonale restera fortement ancré dans les esprits de nos compositeurs musiciens.

Il ne faudrait pas en conclure que le romantisme n’est qu’une évolution douce du classicisme. Le romantisme a bel et bien opéré une révolution esthétique. Si sa grammaire musicale reste encore sous l’emprise du classicisme, ses formes musicales, sa densité expressive, son désir de construire un nouveau monde et de nouvelles représentations mentales sont considérables.

Invention de la postérité et triomphe du moi

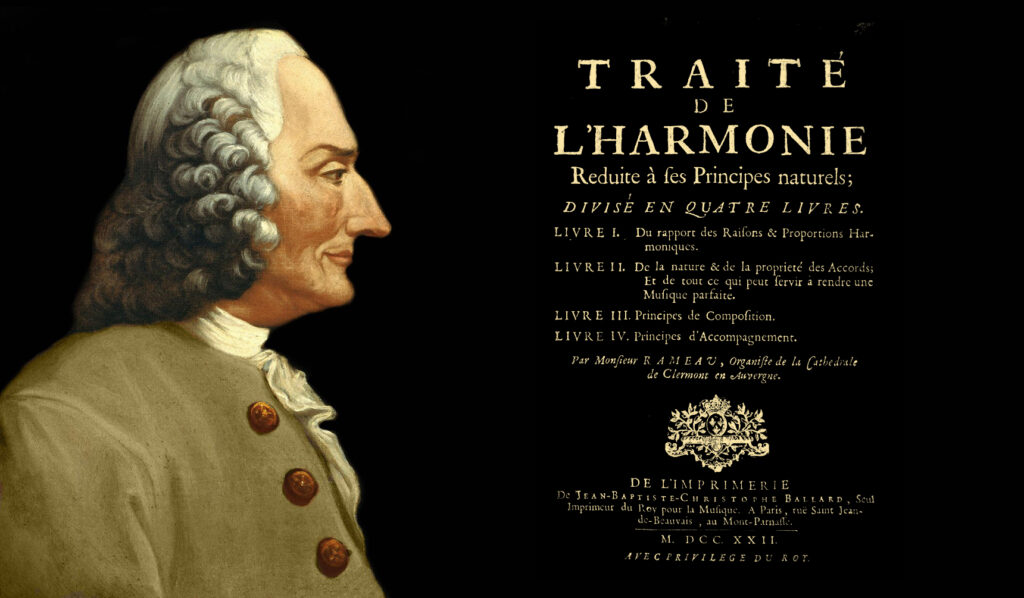

Ludwig van Beethoven est la figure archétypale de cette révolution romantique. Un compositeur qui pousse les murs des formes classiques de la Symphonie, de la Sonate, des thèmes et variations, avec une envergure architecturale amplifiée, avec une densité expressive inégalée jusqu’alors, sans parler de son désir de puissance sonore pour l’orchestre et le pianoforte, cela même avant ses problèmes d’audition. Au-delà de tous ces aspects liés à la transformation esthétique de la matière sonore, n’oublions pas la notion de postérité qui reste à mes yeux une des caractéristiques les plus modernes de cette période. Il faut savoir qu’un compositeur de lAncien Régime naturalisait parfaitement sa condition de valet au service d’une cour. Ne prête-t-on pas à Jean-Sébastien Bach d’avoir déclaré que son art devait servir Dieu et son Seigneur ? Comme le talent pour la musique était forcément un don du créateur, quoi de plus normal en retour que de lui adresser la plus belle des musiques, religieuse ou profane. En revanche l’idée même de postérité était inconcevable, aussitôt une oeuvre jouée aussitôt oubliée ou presque. À cette époque on ne joue que de la musique contemporaine.

Le premier compositeur a avoir eu conscience de sa capacité à rester dans l’histoire est Beethoven. Au sujet de sa célèbre sonate op. 106 dite « Hammer Klavier » il déclarera : « Cette sonate ne sera comprise que dans cinquante ans ». Quelle lucidité sur sa capacité à laisser une empreinte historique ! Quant à sa prédiction, elle fut très optimiste…

Mais ce n’est pas tout. Sa perception d’être un individu singulier et non un « sujet » parmi tant d’autres, se constate dans cette célèbre réplique lancée à son ami et prince Lichnowsky : « Ce que vous êtes, vous l’êtes par le hasard de la naissance, ce que je suis, je le suis par moi ! Des princes, il y en a et il y en aura encore des milliers ; il n’y a qu’un Beethoven ». S’il a de toute évidence un fort désir de reconnaissance pour son talent, comment ne pas y voir également une transformation de la représentation même du compositeur romantique ? Une musique qui est dorénavant écrite par des « Hommes », qui exprimera la nature profonde de leurs âmes. Des compositeurs non plus au service de Dieu et de leurs seigneurs, mais des compositeurs participant à la co-construction d’une nouvelle société.

Mais laissons pour le moment toutes ces transformations musicales et cette conscience de soi pour revenir un instant au langage harmonique qui peine de son coté à opérer sa mue.

L’offensive néoclassique

Alors que « la sainte trinité de l’accord parfait (en musique) continue à régir la musique » pour reprendre l’image de Michel Faure, un virage significatif s’opère après le coup d’État de Napoléon III. Depuis la création du Conservatoire de musique de Paris en 1795 qui se démarque des anciennes maîtrises de l’Ancien Régime par son enseignement laïc et sa pratique républicaine, qui intègre les élèves femmes, les contres révolutionnaires sont à la manœuvre. Le musicien et pédagogue Alexandre Choron ne compte pas laisser les romantiques pervertir la musique religieuse. Il fonde en 1817 l’Institution royale de musique classique et religieuse. Son objet est de créer une distinction claire entre musique religieuse et musique profane. Cette institution périclitera peu à peu après la Révolution des « Trois Glorieuses » de 1830. Il faudra laisser passer l’orage romantique de la monarchie de Louis-Philippe pour voir les contre-révolutionnaires refaire surface. C’est en 1853 que l’on voit renaître cette fronde anti-romantique avec la création de l’École de musique religieuse et classique Louis Niedermeyer. Soutenue par le second Empire, cette école est là pour rehausser les couleurs de la musique religieuse sous l’étude du chant grégorien et son plain-chant, du piano, de l’orgue, de l’accompagnement, de la composition, du contrepoint… De grands noms de la musique y enseigneront comme Camille Saint-Saëns et André Messager ; Gabriel Fauré sera un des plus illustres élèves. L’École Niedermeyer sera le porte greffe du retour de la modalité ancienne dans la nouvelle grammaire de l’harmonique romantique.

Parallèlement le critique musical et historien de la musique Joseph d’Ortigue publie en 1853 son Dictionnaire de plain-chant, s’ensuivra un Traité théorique et pratique de l’accompagnement du plain-chant co-écrit avec son ami Louis Niedermeyer, sans oublier le Traité d’harmonie du professeur de composition de Gabriel Fauré, Gustave Lefèvre, qui pose les nouvelles règles d’une tonalité élargie. Comment ne pas songer à la célèbre mélodie de 1871 Lydia de ce même Fauré, qui alterne avec délice entre mode grégorien et harmonie classique ?7

Dès lors l’harmonie du XIXe siècle entre dans une nouvelle ère que l’on pourrait qualifier de révolution tardive et paradoxale. Paradoxale dans le sens où tous les tenants du retour aux modes anciens, qui luttent depuis des décennies contre les outrances du romantisme, vont être à l’origine d’une révolution harmonique qui prolonge en quelque sorte la révolution romantique.

Révolution paradoxale et inspiration coloniale

Ces réactionnaires qui militent pour un néoclassicisme contre-révolutionnaire se feront déborder par toute une nouvelle génération de compositeurs qui va faire preuve d’innovations harmoniques inouïes. Dès lors les modes anciens, les couleurs arabes et moyen-orientales avec leurs secondes augmentées, mais aussi japonaises et javanaises avec leurs gammes pentatoniques, ou espagnoles avec leur célèbre mode de mi… enrichiront pour notre plus grande joie la musique occidentale.

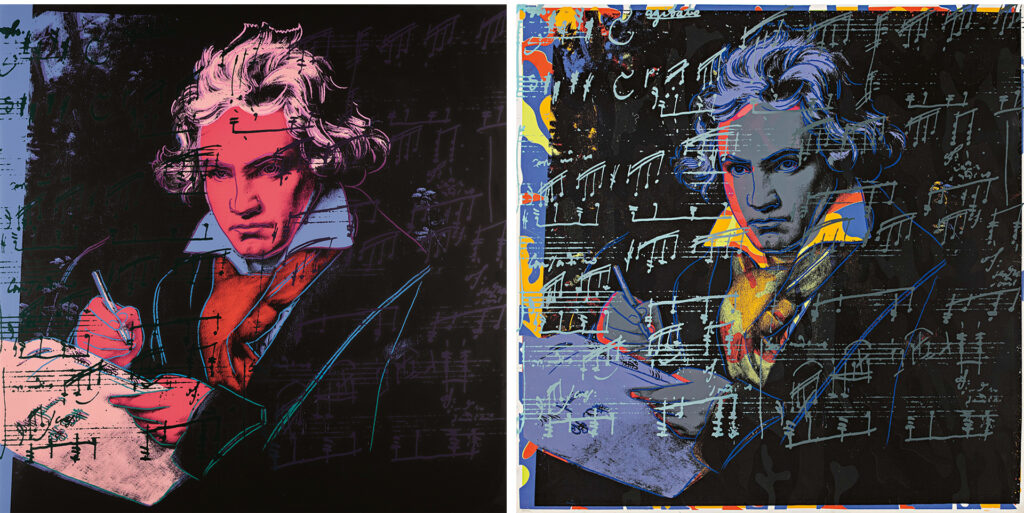

Il est intéressant de voir que cette révolution tardive de l’harmonie advient (du moins pour les compositeurs français) après l’expansion coloniale de la France : on ne compte pas les œuvres de Camille Saint-Saëns inspirées par ses séjours en Algérie. Les expositions universelles, faire-valoir du développement industriel du capitalisme, sont une occasion extraordinaire de voir et surtout d’entendre la production musicale de contrées lointaines. Le Japon y participe pour la première fois en 1867 – nul doute que Saint-Saëns s’inspirera de ce qu’il a pu y entendre pour composer son opéra-comique La princesse jaune en 1872. Souvenons-nous du choc esthétique que reçut Debussy en écoutant les sonorités exotiques des gamelans balinais lors de l’Exposition Universelle de Paris en 1889, sans parler des traces indélébiles que cette musique laissa dans le cerveau du jeune Ravel au cours de cette même exposition. Enfin, l’impérialisme états-unien fera émerger la culture noire américaine : combien de compositeurs ne resteront pas insensibles à ce genre nouveau ?

Une musique d’initiés

Cette complexification harmonique et d’écriture a des conséquences concrètes pour tous les dilettantes de la musique. En termes marxistes, cette difficulté tient de fait à la distance la classe des non-initiés. Nous voilà bien éloignés du désir de Jean-Jacques Rousseau : simplifier la notation de la musique8 afin que celle-ci soit accessible au plus grand nombre. Nous voilà revenus au paroxysme du contrepoint de Jean-Sébastien Bach : une musique écrite pour initiés.

Mais il est intéressant d’observer que la réticence à cette révolution harmonique apparait au sein même des compositeurs bourgeois. Dans une lettre de Saint-Saëns adressée à Fauré en 1915, le grand maître français critique violemment la modernité debussyste qui est ici directement associée à la décadence de la société contemporaine : « Je te conseille de voir les morceaux pour 2 pianos, Noir et Blanc que vient de publier M. Debussy. C’est invraisemblable, et il faut à tout prix barrer la porte de l’Institut à un Monsieur capable d’atrocités pareilles ; c’est à mettre à côté des tableaux cubistes »9.

« Manger des écrevisses vivantes »

Ce même Saint-Saëns s’était déjà presque étranglé 22 ans auparavant en découvrant les mélodies du cycle la Bonne Chanson de son ancien élève : « Fauré est devenu complètement fou ». Et ce n’est pas un avis isolé : « Sais-tu que les jeunes musiciens sont à peu près unanimes à ne pas aimer « la Bonne Chanson » ? Il paraît que c’est inutilement compliqué et très inférieur au reste »10.

Mais c’est encore Camille Saint-Saëns, l’homme de l’Académie des beaux arts, qui exprimera à la fin de sa vie une opposition radicale devant cette révolution tonale : « À présent, nous entrons dans l’ère du charivari. Les dissonances les plus violentes apparaissent fades, on superpose les tonalités différentes. C’est comme si l’on prenait plaisir à manger des écrevisses vivantes, des cactus hérissés d’épines, à boire du vinaigre, à croquer des piments enragés »11. Nous voilà revenus à la condamnation pour outrage au bon goût par les détracteurs de Victor Hugo. Nos compositeurs modernes achèveraient-il enfin la révolution romantique plus d’un siècle après ses débuts ?

La bourgeoisie aux commandes

Pendant ce temps, la bourgeoisie garde la main sur les commandes, et influence grandement les formes musicales conformément au goût du néoclassicisme ambiant. La révolution française n’a nullement effacé le mécénat aristocratique, même s’il est vrai que ce ne sont plus les cours royales ou princières qui financent directement l’art, mais les héritiers des grandes familles. La grande bourgeoisie de l’industrie, de la banque et du commerce s’associe à ce mécénat qui comporte de grands avantages, dont le premier est de se hisser au même niveau de statut social que celui de l’aristocratie… Encore faut-il avoir un goût et une culture suffisante pour déceler les artistes de talent.

Dans ce domaine nous ne pouvons que saluer son parcours fulgurant depuis 1789, elle qui se contente après la révolution de plébisciter les Boieldieu, Berton, Cherubini et autres Lesueur qui n’avaient que dédain et mépris pour la musique d’un Beethoven, allant jusqu’à déclarer à son sujet : « Il ne faut pas faire de la musique comme celle-là ! »12, mais qui un demi-siècle plus tard dénichera des Fauré, Debussy, Ravel… Quelle évolution remarquable !

Cependant, ces artistes ne sont pas choisis au hasard : ils répondent tous à un désir de classe, et certains iront même jusqu’à devancer les attentes de celle-ci. L’art ne peut donc plus être considéré comme un simple reflet de la société, mais une construction à dessein. Un véritable art de classe qui reste encore aujourd’hui compliqué à démontrer, tant les artistes ont été conçus et façonnés comme des êtres au dessus de tout déterminisme social. Des artistes qui créent selon leur propre inspiration quasi divine. Des artistes certes que l’on « aide », comme on dit aujourd’hui, sur le plan matériel et économique afin de leur assurer une liberté artistique totale. Cette fable est malheureusement bien ancrée dans les esprits des artistes eux-mêmes, car affirmer le contraire ferait tomber l’image mythique savamment entretenue par la société des dominants.

L’influence exercée par l’aristocratie ou la bourgeoisie de la fin du XIXe siècle n’a nullement besoin d’être explicitement imposée. Tout cela se déroule d’une manière bien plus subtile, voire inconsciente. Prenons le cas de Claude Debussy : fils de communard, jeune compositeur extrêmement « doué »13, il dépourvu de capital social, économique et culturel, pour paraphraser Bourdieu. Ses chances de côtoyer le cœur de l’élite bourgeoise sont très faibles. Son talent expliquerait-il tout ? On ne peut que répondre par la négative quand on prend la peine d’observer en détail ses trajectoires sociales, amoureuses et amicales qui se confondent aisément14.

Bonne volonté culturelle et désir de promotion sociale

Comment la création musicale de Debussy est-elle dirigée par son entourage social ? L’influence de la Pavane15 de Gabriel Fauré est particulièrement intéressante. Celle-ci est dédiée à la comtesse Greffulhe, mécène de la musique qui soutient matériellement Fauré, et son objectif est clair : écrire un véritable portrait musical qui souligne l’élégance et la beauté de la comtesse. La mélodie principale de l’œuvre met en avant tous les éléments expressifs du Grand siècle, avec son rythme pointé des ouvertures à la française, son harmonie modale, ses phrasés liés par deux… faisant écho aux fêtes galantes versaillaises. Cette œuvre remporta un vif succès : son ton nostalgique ne pouvait que séduire toute une classe qui ressasse le sentiment du bonheur perdu, sans parler de ses références aux styles anciens qui flattent tous ceux capables de les reconnaître : distinction sociale garantie. Nous sommes bien là dans une culture de classe. Ce style musical rend hommage ostensiblement à l’Ancien Régime, il est le cœur du néoclassicisme, et il fera école à l’aube du XXeme siècle chez les compositeurs français.

Debussy lui emboîtera le pas trois ans après la Pavane, en composant sa Suite bergamasque dont le Passe-pied reprend jusqu’à sa mesure à quatre temps, ses pizzicati, sa tonalité en fa dièse et sa couleur modale. Penser qu’il ne s’agit là que d’une imitation opportuniste de la part du jeune Debussy, pour s’assurer un succès futur, ferait preuve d’une analyse trop simpliste. Elle relève au contraire d’une perception extrêmement fine du contexte social dans lequel la production musicale évolue – ou pour le dire autrement : « Il faut dire quel charme social agit sur Debussy à travers cette Pavane, jusqu’à quels cercles privilégiés dont elle symbolise les privilèges et le raffinement ce compositeur tente de se hisser par le plagiat qu’il fait. Bonne volonté culturelle et désir de promotion sociale sont toujours solidaires. Comme, à l’autre pôle social, rayonnement culturel et domination politique« .16

Dans le temple de l’aristo-bourgeoisie

Puisque nous sommes dans la pavane, restons-y, en évoquant cette fois l’élève de Fauré, Maurice Ravel, qui en compose une en 1899, suite à la commande d’une autre figure de l’aristocratie musicale parisienne : la princesse de Polignac. Comme son maître, le jeune Ravel de 24 ans s’exécute afin de combler le désir de « l’aristo-bourgeoisie » qui souhaite ressusciter le raffinement élitiste de l’Ancien Régime. Avec son génie, Ravel exprime dans cette merveilleuse danse lente toute la nostalgie et le caractère noble des XVIe et XVIIe siècles.

Cette princesse incarne parfaitement ce néologisme « d’aristo-bourgeoisie ». Winnaretta Singer, princesse de Polignac, est la fille héritière de l’inventeur américain des machines à coudre Singer. Issue de la grande bourgeoisie des affaires, elle épousera en 1893 le prince Edmond de Polignac, de 31 ans son aîné. Un mariage, arrangé entre autres par notre comtesse Greffulhe, qui donnera un nom respectable à cette fille de bourgeois et une fortune considérable à cet aristocrate, qui plus est compositeur de musique. Les deux seront de grands acteurs du mécénat français. À la mort de son mari en 1901, la princesse décide de construire un nouvel hôtel particulier sur l’emplacement même du précèdent17. Cet hôtel particulier quatre fois plus grand que le précédent (750 m2), offre de nouveaux lieux de réception dont le célèbre salon de musique qui accueillit les plus grands artistes de son temps, et le tout Paris mondain. Son architecture confiée à Henri Grandpierre renoue comme par hasard avec l’esprit du XVIIIe siècle, sans oublier le confort moderne.

Citons volontairement une longue description de ce lieu hors du commun publiée par la Fondation Singer-Polignac : « Deux portes cochères permettent aux véhicules de déposer leurs occupants directement à l’intérieur de l’hôtel. Ces derniers se retrouvent ensuite dans le vestibule, au pied d’un grand escalier d’honneur […] La bibliothèque de la Princesse est ornée de boiseries Louis XVI […] Le grand escalier d’honneur, orné de colonnes et de niches, couronné par un dôme percé d’une ouverture zénithale conduit aux salons de réception du premier étage. Sur le palier, à droite, on accède au salon de musique […] Habillé de miroirs et décoré de piliers, de panneaux et d’entourages en trompe-l’œil qui imitent le marbre noir, son plafond est peint d’un ciel en trompe-l’œil […] Pour décorer les parties hautes et les voussures du salon, la princesse Edmond de Polignac commande une fresque à l’artiste espagnol José Maria Sert qu’il réalise entre 1910 et 1912. À cette période, le peintre abandonne la polychromie au profit de peintures noires sur fond doré. Le thème choisi pour cette fresque est Le Cortège d’Apollon, dieu de la musique et du chant, et se décline en onze tableaux représentant le dieu et ses muses : Clio (l’histoire), Euterpe (la danse et la musique), Erato (la poésie lyrique et érotique), Melpomène (la tragédie et le chant), Thalie (la comédie) Calliope (la poésie épique), Terpsichore (la danse), Uranie (l’astronomie céleste), Polymnie (la rhétorique et l’éloquence), suivies de Clythia la jalouse et de Leucothoé la bien-aimée. Apollon tient sa lyre dans sa main gauche et est coiffé d’une couronne de laurier. A l’arrière du salon de musique, une autre porte permet d’accéder à un salon ovale qui fait face aux escaliers. Au plafond en trompe-l’œil on distingue deux tableaux issus d’une fresque de Giandomenico Tiepolo (peintre vénitien du XVIIe siècle) que Winnaretta Singer a acquis à Venise en 1901 […] Cette grande pièce s’ouvre sur les terrasses et sur un salon plus petit orné de charmants panneaux de bois peint du XVIIIe évoquant les loisirs. Il conduit à la salle à manger, inspirée du salon de la paix du Château de Versailles, entièrement revêtue de marbres polychromes, qui donne sur le jardin.

Cette litanie ornementale nous fait parfaitement sentir le poids esthétique qui pèse sur les artistes soutenus par la princesse, et d’une manière générale par toute cette classe donneuse d’ordres18. Peu importe si nos compositeurs sont conscients ou non des enjeux en cours, ils ne sont pas de taille à résister à ce niveau de pression sociale. D’une manière raffinée et extravagante « l’aristo-bourgeoisie » impose ses goûts. Le temps des passions romantiques semble bel et bien fini : retour à l’ordre, à la raison, avec pour modèle l’Ancien Régime et son esthétique indépassable : la Grèce antique. Pas étonnant de voir alors éclore toutes sortes d’œuvres portant des noms de danses anciennes : Menuet, Gavotte, Sarabande et autres Passe-Pied … Et nul besoin de passer commande : les artistes, par mimétisme et souci de se fondre dans l’air ambiant, sauront aller au devant du désir néoclassique de cette classe.

Romantisme et révolution permanente

Ainsi, aussitôt qu’apparaît une nouvelle percée romantique dans le domaine du langage harmonique, survient une contre-révolution stylistique sur le plan de la forme musicale. Mais alors avec tout cela : Qu’est-ce le romantisme19 ?Comment s’y retrouver dans tout cet imbroglio : révolution romantique sur le plan esthétique et formel, contre-révolution par le retour de la modalité du plain-chant, révolution harmonique tardive et paradoxale, retour aux danses anciennes ?

Et la modernité dans tout ça ? Elle n’est peut-être que l’autre nom du romantisme, qui ne serait lui-même que l’autre nom de la révolution permanente, qui résiste sans cesse aux réactionnaires de tout temps. Après tout, c’est une belle définition, non ?

Pour prolonger

Diagonale sonore, Rémy Cardinale : Blindtest #15

Le site de l’Armée des Romantiques.

- Alain Vaillant, Qu’est-ce le romantisme, p. 208

︎

︎ - Hernani, Victor Hugo, drame romantique créé en 1830

︎

︎ - Bien évidement le romantisme ne peut-être réduit qu’à cette caractéristique, n’oublions pas tout le caractère sensible et intime qui lui sera ardemment reproché à la fin du XIXe siècle.

︎

︎ - Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social (1762)

︎

︎ - Musique sacrée dans la période médiévale qui utilise les caractéristiques du plain-chant : musique monophonique, a capella, échelle modale

︎

︎ - Michel Faure, Point d’orgue ou musique, histoire, politique et religion, St. Honoré éditions – Paris, p.89

︎

︎ - Mode de fa avec le si bécarre et le ton de fa majeur avec le si bémol

︎

︎ - Jean-Jacques Rousseau, Projet concernant de nouveaux signes pour la musique (1742)

︎

︎ - Jean-Michel Nectoux, Camille Saint-Saëns & Gabriel Fauré, Correspondance

︎

︎ - Philip Kolb dans son édition de la Correspondance de Marcel PROUST, t. I, PP. 337-338, Plon, 1971, date cette lettre de septembre 1894.

︎

︎ - Saint-Saëns, lettre autographe du 16 juin 1921. (B.N., L. a. Camille Saint-Saëns, 131)

︎

︎ - Hertor Berlioz, Mémoires, p.106

︎

︎ - Passons sur cette notion même de « don » qu’il faudrait également interroger

︎

︎ - Voir les travaux de Michel Faure à ce sujet dans Musique et société du second Empire aux années vingt, éditions Flammarion

︎

︎ - Pavane op.50 composée en 1887 pour petit orchestre.

︎

︎ - Michel Faure, Musique et société du second Empire aux années vingt, éditions Flammarion, p.28

︎

︎ - 43, avenue Georges-Mendel, Paris 16e, le lieu abrite l’actuelle Fondation Singer-Polignac

︎

︎ - Pour avoir eu l’occasion en tant qu’artiste d’être résident dans cette Fondation, je peux attester qu’on effectue en y entrant un voyage dans le temps. Aujourd’hui encore cette institution reflète parfaitement le pouvoir qu’exerce la bourgeoisie sur le milieu de l’art musical classique.

︎

︎ - Titre de l’ouvrage d’Alain Vaillant, ed. Biblis

︎

︎

06.11.2025 à 17:31

À la rencontre de la gauche radicale allemande

Texte intégral (5292 mots)

Pays le plus peuplé de l’Union Européenne, principale économie d’Europe, l’Allemagne a connu le 23 février 2025 des élections fédérales anticipées, qui ont été remportées par les conservateurs du CDU/CSU. Survenant après deux années consécutives de récession, ce scrutin a été marqué par d’importants débats sur la crise économique sans précédent que le pays traverse, ainsi que par l’ascension électorale de la principale formation d’extrême-droite, l’AfD, avec 20,8% des voix. Dans ce contexte, Die Linke a connu un très fort afflux de militants, dépassant en février 2025 les 100 000 adhérents. Quelle est la stratégie politique de Die Linke pour faire exister une gauche de rupture ? Et quelle implantation du parti au niveau local, notamment à Hambourg, deuxième plus grande ville d’Allemagne ?

Louis Barchon : Quel est votre parcours politique ?

David Stoop : J’ai grandi en Rhénanie du Nord-Westphalie où il y avait, depuis mon enfance, des groupuscules néonazis, contre lesquels la jeunesse de gauche s’organisait. J’ai été professeur dans la capitale du Land1, Cologne, où j’ai rejoint le GEW2, dont je suis devenu le secrétaire général pour le Land. J’ai ensuite rejoint l’organisation de jeunesse de Ver.di3, principalement pour faire du travail de formation au niveau du Land. En 2007, j’ai rejoint Die Linke, qui est né de l’union entre le Parti du Socialisme Démocratique (PDS), un parti de l’ancienne RDA, et le WASG, né d’une scission avec le SPD4. Comme un tiers des nouveaux membres, je ne faisais partie d’aucune de ces deux formations. Pendant un certain temps j’étais surtout investi dans la branche syndicale du parti, et quand j’ai déménagé à Hambourg, j’ai décidé de participer à la coordination de la branche locale du parti. C’est désormais mon deuxième mandat comme député du groupe parlementaire de Die Linke à Hambourg. Comme c’est un parlement à temps partiel, durant la précédente législature, je consacrais la moitié de mon temps au travail parlementaire, et l’autre au travail de formation à Ver.di. Désormais, en tant que co-président du groupe parlementaire, je me consacre entièrement au parlement.

LB : Quelle importance revêt Hambourg pour l’Allemagne ?

DS : L’Allemagne a deux ports principaux : Hambourg, qui est le plus grand, et Bremerhaven. En Allemagne, les ports ne sont pas seulement importants pour leur rôle dans le commerce maritime, mais aussi parce que l’industrie allemande est orientée vers l’exportation. Hambourg est d’ailleurs le troisième plus grand port d’Europe, derrière Anvers et Rotterdam, et la deuxième plus grande ville d’Allemagne, derrière Berlin. C’est par ailleurs le siège social de nombreuses compagnies, dans l’aéronautique, l’industrie, le commerce, les médias ou encore le luxe [Montblanc, par exemple]. Pour la gauche plus précisément, Hambourg est une ville importante car le mouvement communiste y a été très actif jusqu’aux années 1960. Hambourg a vécu la révolution spartakiste de 1918-1919, ainsi qu’un important soulèvement organisé par le parti communiste allemand (KPD) en 1923, et enfin Mai 68. Le port est toujours ancré dans la tradition du mouvement ouvrier, et certaines maisons de la rue Hafenstraße, massivement squattée par le mouvement autonome dans les années 1980, sont toujours occupées. Le quartier Sankt Pauli, proche du port, et où Die Linke a fait 40% de ses votes, a donné son nom à un club de football très connu pour ses positions progressistes. Les ultras5 du club sont par ailleurs très engagés politiquement à gauche.

LB : Qu’est-ce que le parlement d’Hambourg, et quel est son rôle ?

DS : En Allemagne il y a trois niveaux d’organisation politique : le niveau fédéral, le niveau du Land, et le niveau communal. Au niveau fédéral, la chambre des représentants est le Bundestag, tandis que le Bundesrat est la chambre des représentants des Länder. Les affaires étrangères sont gérées au niveau fédéral, tandis que la police et l’éducation6 sont administrées au niveau du Land, et la gestion des déchets au niveau communal. Hambourg fait partie des trois villes-états qui font exception, où le niveau communal et du Land sont entremêlés. Le parlement a donc autorité sur ce qui touche au Land et à la commune, lui donnant des prérogatives très étendues : il gère ainsi tout ce dont l’État fédéral ne s’occupe pas.

LB : Pourquoi Die Linke a-t-il été divisé pendant plusieurs années ?

DS : Quand Die Linke a été lancé, nous avons décidé de créer un système de factions, appelés « courants », afin que les différentes traditions de la gauche puissent être représentées, avec donc la gauche de la social-démocratie, des communistes réformistes, des écologistes radicaux etc. Nous avons ainsi voulu que chacun articule sa vision idéologique avec le reste de la gauche pour que nous puissions avancer unifiés. Chaque courant est alors comme un parti dans le parti, avec sa propre adhésion et ses propres finances.

Durant les dernières années, le parti a fait face à une crise profonde en raison des conflits en interne sur les sujets d’identité, de classe et d’immigration. En 2015, le gouvernement conservateur d’Angela Merkel a en effet décidé d’accueillir de nombreux migrants, qui fuyaient pour la majorité d’entre eux la guerre en Syrie. Cette prise de position, symbolisée par l’expression “Wir schaffen das”, Nous pouvons le faire, a entraîné une importante division au sein du camp conservateur. Dans les faits, ils n’ont pas pris les mesures nécessaires pour permettre véritablement d’accueillir les nouveaux arrivants, et le pays s’est donc encore davantage divisé socialement, renforcé en cela par l’extrême-droite.

À gauche, un débat a émergé sur la nécessité de protéger les travailleurs allemands des réfugiés, présentés comme une force de travail bon marché qui allait faire baisser les salaires. Sahra Wagenknecht, qui défendait cette position, a quitté le parti pour lancer le sien en 2024, l’Alliance Sahra Wagenknecht (BSW). Selon elle, la gauche doit être forte sur la paix et la justice sociale, mais restrictive sur les questions de genre et d’immigration, car les travailleurs seraient plus conservateurs sur ces sujets. Dans les faits, quand son parti a été lancé, ils ont arrêté de s’opposer aux sanctions visant à pousser les travailleurs sans emploi vers des emplois mal payés, une mesure prise par le gouvernement de Gerhard Schröder7, qui avait mené en 2004 à la scission de l’aile gauche du SPD et à la création en 2007 de Die Linke.

Depuis lors, son parti essaye de construire une coalition étrange de petites compagnies, de petits propriétaires et de travailleurs, en défendant des mesures culturellement réactionnaires. Le résultat est que plusieurs militants qui avaient quitté Die Linke pour BSW reviennent dans notre parti. Pendant des années, cette situation a renvoyé l’image d’un parti constamment divisé en interne, qui présentait toujours deux visions antagonistes sur tous les sujets, au point qu’il devenait difficile pour l’électorat de comprendre ce que nous défendions.

LB : Cette scission a-t-elle aidé Die Linke lors des dernières élections fédérales, en 2025 ?

DS : Lorsque la scission a eu lieu, nous avions l’espoir que les jeunes activistes écologistes nous rejoignent, là où auparavant ils militaient plutôt pour le parti écologiste Bündnis 90/Die Grünen8. Il a cependant fallu attendre un an pour que cela se concrétise, lorsque la coalition du feu tricolore – rouge pour les sociaux-démocrates, verts pour les écologistes, jaune pour les libéraux – a implosé9. Quand les libéraux ont quitté la coalition, se présentant comme le parti économiquement responsable – ce qui ne leur a pas trop réussi étant donné qu’ils n’ont pas été réélu au Bundestag –, de nouvelles personnes ont rejoint Die Linke pour la campagne des élections anticipées.

Nous avons connu un autre afflux important de militants après que les conservateurs ont essayé de faire passer une législation anti-migratoire avec le soutien des libéraux et de l’extrême-droite, incarnée par l’AfD. C’est ce que nous avons appelé le “Dammbruch”, la rupture du barrage. Il y a en effet toujours un débat sur la nécessité de faire front contre l’extrême-droite, et c’est la première fois qu’au niveau fédéral le parti conservateur a ouvertement proposé à l’AfD de passer une législation contre tous les autres partis démocratiques. Cela n’a pas été bien reçu par l’opinion publique allemande, y compris au sein de l’électorat conservateur, et au parlement, par l’aile incarnée auparavant par Merkel, qui ne veut pas collaborer avec l’extrême-droite. De fait, tous les conservateurs n’ont pas suivi Friedrich Merz10 qui a échoué à obtenir la majorité pour faire passer sa mesure. S’en est suivi un fort regain de l’antifascisme qui a été largement canalisé par la gauche : à Hambourg, Die Linke comptait 1 500 membres en 2024. Elle en compte désormais 5 000. Nous avons fait 8,8% aux élections fédérales, alors que nous redoutions il y a quelques mois de ne pas dépasser la barre des 5% nécessaire pour entrer au Bundestag. Désormais, nous pouvons espérer pour la première fois faire entrer Die Linke dans les parlements de l’ensemble des Länder.

LB : Quelle est votre stratégie désormais pour gagner en influence dans la scène politique allemande ?

DS : Tout d’abord, nous sommes les seuls à porter un programme ambitieux pour la redistribution des richesses, dans un pays où l’inégalité sociale s’accroit et est exacerbée par l’évitement de la taxe sur l’héritage. Ici, à Hambourg, un enfant sur quatre vit dans l’extrême pauvreté, alors que la ville compte la plus forte concentration de millionnaires d’Allemagne. Dans les centres urbains et de plus en plus en zone rurale, la hausse des loyers grève le budget des ménages. Nous sommes le seul parti à articuler ces questions sociales à une politique antifasciste, car si nous ne cherchons pas à rendre la société plus équitable en s’attaquant aux plus riches, nous n’aurons ni justice climatique, ni sécurité pour la majorité de la population.

LB : Pourquoi la critique d’Israël et le soutien à la Palestine sont-ils si difficiles en Allemagne, même pour la gauche ?

DS : J’aurais tendance à dire que, parmi les partis de gauche, la gauche allemande a la pire manière de parler de ce qui se passe au Proche Orient. Du fait de notre histoire avec la Shoah, la discussion de savoir si Israël est un État d’apartheid, ou s’il commet un génocide à Gaza, reste très controversée. Die Linke est cependant clair sur le fait que l’armée israélienne enfreint le droit international à Gaza et viole les droits humains. L’Allemagne ne devrait pas soutenir Israël, et devrait arrêter de lui livrer des armes. Israël ne devrait pas bloquer l’aide humanitaire et nous pensons que Netanyahou devrait être emprisonné s’il entre sur le sol allemand. Alors que nous nous organisons pour faire pression en ce sens sur le gouvernement allemand, les verts soutiennent Israël, de même que la majorité du SPD. Je tiens cependant à signaler que le 5 juin11, nous aurons une manifestation organisée par les associations musulmanes d’Hambourg, soutenue par nous et par les organisations de jeunesse du parti social-démocrate – contre la position donc de leur parti. Cela tient en partie au nombre important de jeunes migrants dans ces organisations, qui n’acceptent pas ce qui se passe à Gaza.

LB : Y a-t-il des médias ou des personnalités publiques qui façonnent le paysage politique de gauche en Allemagne ?

DS : Le discours dans les médias dominants est très réduit. Dans les débats télévisés, il peut parfois y avoir des économistes keynésiens, mais il n’y a pas de figure intellectuelle majeure qui peut proposer des idées de gauche dans les médias. De nos jours, la gauche est principalement représentée par de nouveaux médias, comme la version allemande du magazine Jacobin, et Surplus Magazine12, qui touchent particulièrement les jeunes générations. Les débats à gauche restent influencés par des personnalités du reste du monde, comme Thomas Piketty, Mariana Mazzucato13 et Isabelle Weber14.

Sur le plan culturel, ce sont davantage les philosophes français, comme Balibar, qui sont discutés. Enfin, Jacobin a lancé une série introductive au marxisme, prévue pour trois ans, et intitulée “Edition Marxismen”. Chaque mois sort un ouvrage de 50 pages sur Marx, Engels, Zetkin, Luxembourg, Lénine… La première édition a été vendue en moins de 24 heures, et ils ont dû en réimprimer pour de nombreux cercles de lecture. Ce regain d’intérêt pour la théorie marxiste est assez inédit car pendant longtemps, le marxisme a été diabolisé en Allemagne, y compris à l’université, du fait de la Guerre Froide et plus encore après 1989 avec le consensus néolibéral.

LB : Quelle est la position de Die Linke concernant l’Union Européenne ?

DS : La majorité du parti voit actuellement l’Union Européenne comme un champ de bataille politique dans lequel il faut s’investir, car nous pensons que les problèmes politiques nécessitent des solutions au niveau européen. Nous sommes en désaccord avec certains des principes fondateurs de l’UE, en particulier concernant la concurrence, ou la volonté affichée d’augmenter les dépenses militaires. Par ailleurs, nous pensons que les aspects sociaux du projet européen sont totalement insuffisants : nous voulons donc une Union Européenne totalement différente.

Mais nous pensons que la politique européenne est un espace où se mène une lutte politique pour l’hégémonie et nous portons des propositions sur comment changer radicalement l’UE. Au même titre que nous sommes en désaccord avec certains éléments de la politique fédérale, ou hambourgeoise, nous pensons que les instances européennes manquent de démocratie directe. Nous considérons donc la politique européenne d’une manière similaire à la politique nationale ou des Länder. Nous restons enfin convaincus que la gauche a besoin d’une forte coopération entre partis de gauche européens, et c’est pourquoi le groupe européen GUE-NGL est pour nous un espace de discussion avec le Parti du Travail de Belgique (PTB), La France Insoumise et l’Alliance Rouge et Verte au Danemark.

LB : Comment voyez-vous les autres partis de gauche en Europe ?

DS : Nous aimerions que la gauche européenne soit davantage unie, parce qu’il nous faut une coordination des partis de gauche sur les sujets du climat, de la paix, et de la redistribution des richesses. Nous pensons que le fait que la gauche allemande, l’une des plus puissantes organisations en Europe, ait rencontré tant de difficultés, a contribué à affaiblir la gauche au niveau européen. Nous espérons qu’en stabilisant davantage notre force au niveau national, nous puissions devenir un allié solide auquel les mouvements de gauche pourront davantage s’accrocher. Cela nous permettrait aussi d’approfondir les liens que nous avons avec d’autres partis en Europe, comme la France Insoumise, qui a une section à Hambourg, le PTB, ou l’Alliance Rouge et Verte.

Nous observons de près ce qui se passe ailleurs afin d’analyser les différences d’orientation stratégique ou organisationnelle. Ainsi, l’un des défis que doit rencontrer la gauche française est que l’élection présidentielle oblige d’organiser ses forces autour d’une personne, ce qui est contradictoire avec ce que les partis de gauche défendent, à savoir un mouvement de masse orienté vers une gouvernance démocratique. En Allemagne, on vote pour un parti, pas pour une personne, ce qui fait une vraie différence quand il s’agit de penser une stratégie populiste15. Une autre différence, c’est qu’à La France Insoumise, les militants ne sont pas des adhérents qui cotisent chaque année pour leur parti. Ce sont davantage des membres impliqués dans l’action, sur le même modèle que ce qu’on peut observer dans certaines ONG, comme Greenpeace. C’est assez différent de ce que Peter Mertens16, du PTB, a pu me décrire de son parti.

Pour prolonger

- Qui sont les communistes ? (Aux sources avec Étienne Balibar, novembre 2021)

- L’Europe : en finir ou en changer ? (Dans le texte avec Thomas Piketty et Stathis Kouvélakis, juin 2019)

- Comment gagner à gauche (Aux sources avec Thomas Piketty, octobre 2023)

- L’Ascension du PTB (Aux sources avec Raoul Hedebouw, décembre 2024)

- État fédéré allemand, équivalent d’une région en France, mais avec une bien plus grande autonomie. Le Land a par exemple entière compétence en matière éducative et culturelle.

︎

︎ - Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft [syndicat éducation et science], un des principaux syndicats d’enseignants.

︎

︎ - Deuxième plus gros syndicat allemand avec près de 2 millions de membres.

︎

︎ - Parti social-démocrate, qui a fait passer de nombreuses réformes libérales lorsqu’il gouvernait l’Allemagne de 1998 à 2005.

︎

︎ - Association de supporters impliqués dans la vie quotidienne du club.

︎

︎ - En fonction des Länder, il y a ainsi deux à sept différents types d’écoles.

︎

︎ - Chancelier allemand quand les sociaux-démocrates étaient au pouvoir, de 1998 à 2005.

︎

︎ - Leur défense d’un capitalisme vert, incompatible avec la promotion de mesures écologiques ambitieuses, a largement déçu leur électorat. Ils sont ainsi passés de 20,5% des voix à 11,9% entre les élections européennes de 2019 et 2024.

︎

︎ - Le 6 novembre 2024, le chancelier Olaf Scholz, du SPD, a limogé Christian Lindner, le ministre des finances du parti libéral, le FDP, en raison d’un désaccord sur la politique économique à mener. Cela a entraîné l’organisation des élections fédérales anticipées du 23 février 2025.

︎

︎ - Chef de file des conservateurs en Allemagne, il est depuis le 6 mai 2025 chancelier à la suite d’Olaf Scholz.

︎

︎ - L’entretien a eu lieu le 3 juin 2025.

︎

︎ - Magazine économique de gauche lancé en 2024.

︎

︎ - Économiste italo-américaine derrière le programme économique Bernie Sanders.

︎

︎ - Économiste allemande défendant le contrôle des prix pour combattre l’inflation.

︎

︎ - Sahra Wagenknecht a essayé de reprendre les principes organisationnels de La France Insoumise, sans pour autant suivre ses choix stratégiques sur la lutte contre le réchauffement climatique et l’islamophobie.

︎

︎ - Sur ce sujet, voir l’interview de Raoul Hedebouw : https://www.hors-serie.net/emissions/lascension-du-ptb/

︎

︎

30.10.2025 à 13:38

Rebecca Zlotowski ou le Mépris (de classe)

Texte intégral (5520 mots)

Le cinéma français serait bourgeois, c’est un lieu commun tenace. Comme tout lieu commun il mérite d’être interrogé car, s’il contient très certainement une part de vérité, on a tendance à plaquer cette formule sur les films pour peu qu’ils représentent des personnages appartenant à la bourgeoisie ou qu’en soient issus leurs auteurs. Cela conduit le plus souvent à des analyses strictement idéologiques. Il me semble plus intéressant d’essayer de voir comment l’expression d’un point de vue bourgeois s’exprime à travers le regard des cinéastes, c’est-à-dire par la mise en scène. C’est ce qu’a déjà fait, ici-même, Murielle Joudet à propos de Valeur Sentimentale de Joachim Trier (mais aussi, dans une optique plus ouvertement politique, Rob Grams dans Frustration, avec le concept de « bourgeois gaze » ou même François Bégaudeau dans les pages de son blog).

Je voudrais, quant à moi, m’essayer à relire quelques films plus ou moins récents à l’aune de cette question. En quoi, dans certains films qui se voudraient progressistes ou subversifs, se révèle, quelquefois contre le scénario ou les intentions de leur auteur, un regard bourgeois c’est-à-dire qui soit l’expression d’un sentiment de supériorité de classe.

Une Fille Facile (2019) de Rebecca Zlotowski a été presque unanimement salué par la critique, notamment grâce à la présence de son actrice principale, Zahia Dehar, surtout connue jusqu’alors pour l’affaire qui porte son prénom1. Ce choix audacieux et risqué s’est révélé judicieux tant elle irradie le film de sa présence à la fois nonchalante et ultra-sexuée, de son phrasé élégant, de sa voix trainante et « fausse ».

Zahia incarne ici Sofia, la fille facile du titre. Elle devient la maîtresse d’un riche dandy brésilien (Nuno Lopes) propriétaire d’un yacht amarré dans le port de Cannes, use de ses atouts pour obtenir des faveurs sonnantes et trébuchantes et en profite pour éduquer sa jeune cousine cannoise, Naïma (Mina Farid), à la réalité d’un monde où, quelquefois, le seul moyen d’échapper à sa condition (ici de femme prolétaire racisée) est de savoir transgresser les règles de la bienséance et de la morale. En gros, la prostitution y est montrée comme un moyen d’émancipation sociale. « We live in a material world and I am a material girl » chantait Madonna en 1985 dans un clip, remake de Diamonds are a girl’s best friend (autre éloge cynique de la prostitution), le célèbre numéro de Marylin dans Les hommes préfèrent les blondes (1953)de Hawks – j’y reviendrai.

Corps étranger

Mais Zahia est un corps étranger dans l’entre-soi du cinéma de Rebecca Zlotowski. Et pour l’accepter, pour l’intégrer à son univers, elle doit la rattacher à un réseau de références culturelles qui la sauveraient de n’être qu’elle-même. Car elle ne peut la regarder pour ce qu’elle est. Ça se voit, Zahia la dérange, elle ne parvient pas à porter sur ce corps, ce visage un autre regard, que celui des personnages de son film qui la jugent ou la convoitent. Elle reste absolument inassimilable. C’est le sujet même du film, un sujet absolument passionnant, mais qui n’est jamais vraiment traité par la mise en scène.

Rebecca Zlotowski a donc recours à des objets culturellement légitimes pour l’accepter à son tour : la Bardot du Mépris et de Et Dieu créa la femme, Marylin Monroe, les héros gégauviens2 des premiers Chabrol ou La Collectionneuse de Rohmer. Tout est là en apparence, la critique s’y est d’ailleurs laissée prendre, appâtée par tous les signes de reconnaissance disposés ça et là comme des leurres, alors qu’il y manque l’essentiel, faire de Zahia/Sofia un personnage à part entière qui soit autre chose qu’une surface de projection fétichisée des fantasmes des spectateurs (et de la cinéaste).

L’entreprise n’a rien d’évident et on doit rendre grâce à Rebecca Zlotowski de l’avoir tentée, car, sur le papier, tout semble convaincant. La note d’intention est impeccable. Il n’y manque ni le féminisme, ni la lutte des classes, ni même la possibilité d’échapper au déterminisme social… Mais le cinéma est un art obstiné. Ce ne sont pas les intentions qui comptent, mais leur exécution. Et c’est ici que ça grippe. Quelque chose dans le regard de Rebecca Zlotowski échappe à son discours et ce quelque chose ressemble à du mépris de classe.

Brigitte Bardot, corps fétichisé ou femme libérée ?

Des modèles choisis par Zlotowski, on peut déjà écarter le premier : Brigitte Bardot qui faisait éclater le carcan du regard chargé de désir libidineux que portaient sur elle les hommes par une affirmation insolente de sa liberté. Si pour eux, elle n’était qu’un corps, c’est ce corps qui en serait l’instrument. Bardot s’affranchissait de la possibilité même d’un jugement moral, car elle faisait plus que ne pas s’en soucier : elle en ignorait tout simplement l’existence. Et ce n’est pas le moindre mérite de Vadim que d’être parvenu à contenir, dans les limites d’un film, l’absolue et souveraine nouveauté que fut Brigitte Bardot. Et Dieu créa… la femme (1956) fait figure de cas d’école : grand film d’un piètre cinéaste, pur film de fétichisation du corps féminin que ce corps retourne en instrument de puissance (ruinant par avance certains discours trop convenus sur le male gaze – car si elle plaît à tous, elle reste maîtresse de son désir et de son plaisir et choisit à qui (et quand) elle se donne – révélation d’une des plus grandes actrices de sa génération, qui fut l’une des pires quand on lui demanda de jouer « sérieusement » la comédie… À cet égard dans En cas de malheur (1958), La Vérité (1960) et même dans Vie Privée (1962) où Autant-Lara, Clouzot ou Louis Malle, qui ont eu l’orgueil démiurgique de vouloir remodeler en « vraie » comédienne l’actrice créée par Vadim, s’y sont cassé les dents : elle n’a jamais été aussi mauvaise…

La Bardot du Mépris de Godard est également convoquée ici à travers les costumes de Zahia, le paysage méditerranéen ou les allusions à la mythologie. Mais là encore, il ne s’agit que de faire un clin d’œil et même de faire de l’œil au spectateur, de lui donner des gages de reconnaissance et de légitimation. Godard interrogeait le mythe Bardot à l’aune des mythes grecs et, s’il citait Le Voyage en Italie de Rossellini (qui n’était à l’époque une référence pour personne), c’était pour questionner ce qui restait du couple dans le monde contemporain et pour acter de l’impossibilité du miracle dans la société (que l’on n’appelait pas encore) du spectacle. Ici rien de tel : Zahia, pourtant un vrai personnage de la mythologie contemporaine (au sens où l’entendait Barthes), n’est jamais montrée que comme un corps légitimé par la référence à un autre corps, alors qu’il y avait matière à poursuivre la réflexion entamée par Godard autrement que par ce pauvre jeu de citations pour cinéphiles.

Révérence et proverbe

L’autre référence (révérence ?) plus qu’assumée (revendiquée) par Zlotowski se trouve chez Rohmer à qui lui fait penser la diction affectée de Zahia Dehar. C’est le biais de son acceptation dans le cinéma d’auteur : dans une opération dualiste, il s’agit de distinguer le corps ultra-contemporain de Zahia (qui la rattache à la vulgarité de l’époque, à sa qualité d’ancienne travailleuse du sexe, à Karim Benzema ou à Franck Ribery3) de son phrasé anachronique qui la rattache aux héroïnes sophistiquées de la Nouvelle Vague rohmérienne. Et si le film cité est La Collectionneuse (1967), avec le célèbre découpage « cubiste » du corps de Haydée Politoff, repris ici en incipit, c’est bien plus aux Comédies et Proverbes (et en particulier à Pauline à la Plage, 1983) que l’on songe : du proverbe en ouverture (ici il est de Pascal) à son côté film de vacances. Le génie de Rohmer est difficile à imiter, mais s’il y a bien quelque chose que Zlotowski aurait pu en retenir, c’est que dans ses films tous ses personnages ont la parole et expriment avec intelligence leur conception personnelle des relations amoureuses. L’hétérogénéité des corps, des silhouettes ou des phrasés ne réduit pas les héroïnes rohmériennes à des fonctions ou à des caractères : Arielle Dombasle, Béatrice Romand, Marie Rivière, Pascale Ogier sont des femmes réelles, de leur époque, mais prises dans des chassés croisés sentimentaux d’un autre âge, imaginés par le classique Rohmer. D’où ce sentiment de temps présent et d’inactualité, d’amateurisme et de maîtrise, de laisser aller et de précision, de banalité et d’ineffable que produisent ses films.

Ici, les paroles du personnage de Sofia sont réduites à la portion congrue : elle parle de son corps et du désir qu’il provoque à deux jeunes gens affolés sur une plage par ailleurs déserte. Scène peu vraisemblable que Zlotowski n’ose pas mener au bout de sa logique : le danger pour une femme de s’exposer ainsi devant des hommes auxquels on se refuse. La violence (verbale) des garçons n’éclate que lorsque les filles sont déjà loin et bien à l’abri de leur ressentiment et de leur virilité bafouée. Dans une autre scène, inspirée des paroles de la vraie Zahia (tant elle et son personnage se confondent), elle évoque son indifférence pour le sentiment amoureux dans une sorte de cynisme ingénu absolument merveilleux qui nous fait regretter que son personnage ne prenne pas plus souvent la parole (elle dit d’ailleurs dans une autre scène qu’elle n’a rien à dire – traduire : que Rebecca Zlotowski ne sait pas quoi lui faire dire).

Comment l’esprit vient aux femmes

Mais il y a une scène qui cristallise cette tension entre les intentions de la cinéaste et leur mise en forme. Andres, le riche homme d’affaires brésilien, et son factotum (Benoit Magimel, comme toujours excellent) qui ont emmené Sofia et sa cousine en croisière sur leur yacht, débarquent dans une somptueuse villa italienne où ils viennent rendre visite à Calypso (Clotilde Courau) maîtresse (elle aussi richissime) des lieux. Lors du déjeuner, Sofia évoque son amour pour Marguerite Duras. Calypso, fielleusement curieuse, lui demande alors quel est le roman de Duras qu’elle préfère. Sofia hésite, ne sait que répondre. Tout est fait pour que, comme Calypso, nous pensions qu’elle n’en n’a lu aucun. Hésitation. Malaise. Elle répond alors qu’autrefois c’était La Douleur, mais qu’aujourd’hui ce serait plutôt L’Amant. Surprise. Gêne. Rires. La scène est censée réhabiliter Sofia aux yeux du spectateur bardé de préjugés et de stéréotypes de classe. « Oui, semble-t-elle nous dire, cette jeune femme au physique que vous trouvez vulgaire, qui fait profession de vendre son corps, est fort intelligente et, qui plus est, cultivée ». Pourtant on voit bien que ce qui intéresse ici Rebecca Zlotowski ce n’est pas ce qu’a à dire Sofia, mais la réaction des trois bourgeois qui l’entourent (et par extension celle des spectateurs) : l’expression de leur mépris de classe, la méchanceté larvée de Calypso, la gêne que provoque l’attente, leur surprise en entendant sa réponse. Zlotowski n’essaie à aucun moment de nous placer du point de vue de Sofia. Ce qu’elle veut montrer, c’est la revanche de Sofia (et en l’occurrence de Zahia – et de toute les Zahia) sur son monde à elle. Et elle s’y prend de la pire des manières. Pour donner l’intelligence à son personnage, elle lui accorde les codes de la bourgeoisie (à peine) cultivée : pouvoir citer des titres de romans. Elle n’a même pas à expliquer pourquoi elle aime Duras (ce qui serait passionnant), le signe de reconnaissance suffit et Calypso, mouchée, peut cracher son fiel ailleurs en évoquant, cette fois, la chirurgie esthétique. La scène pourrait être brillante : l’idée d’un renversement de la violence symbolique, le choix de Clotilde Courau (qui a été l’épouse d’un prince héritier), produit pourtant l’exact contraire. Elle écrase Sofia/Zahia sous le mépris de classe de la cinéaste qui ne sait faire autrement pour lui accorder de l’esprit que de lui donner les signes superficiels de la culture bourgeoise. C’est d’ailleurs symptomatique de ce que se contente de faire le film : envoyer des signes de reconnaissance au spectateur à travers tout un faisceau de références : des films cités aux noms grecs attribués aux personnages – Sofia, Socrate, Calypso –, en passant par le morceau de John Coltrane dont on dit à Naïma qu’il « porte son nom ». Elles suffiront à ravir le spectateur cultivé, sans qu’il soit besoin de rien travailler en profondeur, simplement d’en réactiver le souvenir. C’est une constante désormais dans un certain cinéma d’auteur, Murielle Joudet la repérait dans Valeur Sentimentale, mais on la voit aussi très nettement dans des films de Mia Hansen-Love comme Bergman Island (facile, c’est dans le titre, pas la peine de chercher bien loin !) ou Sils Maria d’Olivier Assayas. Ici, Rebecca Zlotowski met littéralement en scène le spectateur à la place de Zahia qu’elle regarde de son surplomb : tant pis pour lui s’il n’a pas les références, il passera à côté du film… Mais s’il les reconnaît, il se délectera de sa propre culture et de celle de la cinéaste. C’est là la véritable fonction de ce cinéma-là : donner un sentiment d’appartenance et de distinction à ses spectateurs.

Blonde on Blonde

On aurait bien pu imaginer quelques moyens de rendre justice à l’intelligence de Sofia, mais il aurait fallu commencer par faire confiance à celle de Zahia, en prenant le temps de s’imprégner de sa personnalité, en notant ou en enregistrant ses paroles, un peu comme le faisait d’ailleurs Rohmer avec ses jeunes interprètes des Comédies et Proverbes.

Ou bien on aurait pu envisager que le personnage puisse exercer son intelligence dans une situation complexe ou inextricable, comme le fait le personnage d’Elle Woods interprété par Reese Witherspoon dans l’excellent Legally Blonde (Robert Luketic, 2001), confrontée ici à des préjugés de genre plutôt qu’à des préjugés de classe : la blonde bimbo californienne a-t-elle vraiment les méninges pour sortir diplômée d’Harvard ?4

Ou alors, comme Lorelei Lee (Marilyn Monroe) dans Les Hommes Préfèrent les Blondes, d’être capable non seulement de faire preuve d’une intelligence pratique à toute épreuve dans une société patriarcale où le moindre faux pas pourrait lui être fatal, mais d’avoir parfaitement su théoriser cette société et la place qu’elle peut y obtenir à la faveur du seul capital dont elle dispose : son charme irrésistible, donné ici comme un axiome. Et ce capital, elle doit le faire fructifier avant qu’il ne se dévalue. C’est ce qu’elle explique crûment, mais dans le plus élégant des écrins, dans le numéro Diamonds Are a Girl’s Best Friend, comme dans la scène où elle convainc le millionnaire dont elle guigne la fortune de la laisser épouser son fils. Elle est contrainte d’abattre son jeu et de révéler aux hommes que celle qu’ils prenaient pour une ravissante idiote était, en réalité, une redoutable stratège. La femme-enfant, monstrueuse chimère créée pour satisfaire au regard des hommes dont le film déconstruit l’image, renverse le rapport de domination et non seulement obtient d’eux tout ce qu’elle souhaite, mais finit par « épouser » son double, son contraire, sa meilleure amie, la brune Dorothy (Jane Russell) arrivée au même point qu’elle, par de tous autres moyens (n’est-ce pas le sens du travelling avant final qui écarte les deux hommes pour isoler le seul vrai couple du film ?).

Bling Bling

Une Fille Facile révèle aussi une tension, de plus en plus manifeste dans le cinéma de Rebecca Zlotowski, entre son appartenance au cinéma d’auteur, apanage de la bourgeoisie culturelle, et sa fascination pour une bourgeoisie bling-bling, celle des yachts et des jets privés (que l’on retrouvera dans Emmanuelle d’Audrey Diwan (2025) dont elle a co-écrit le scénario). Cette tension s’incarne ici à travers la figure de Philippe alias Socrate5, le personnage interprété par Benoit Magimel forcé de prostituer sa culture en la mettant au service des pouvoirs de l’argent. On sent bien sa dépendance et son dégoût à l’égard d’Andres, son riche patron, qui le traite tour à tour comme un ami ou comme son larbin. Mais là aussi, cette description de la violence et de la vulgarité du monde des riches reste superficielle, car que sont, pour le personnage, ces petites vexations au regard de la vie de luxe que lui procure sa place ? Le personnage de Magimel est explicitement décrit comme une sorte de double intello de Sofia qui a manifestement toute sa sympathie. Peut-être parce qu’il se reconnait en elle qui aspire aussi à accéder à ce monde où tout semble facile. Mais il nous apparait aussi comme un double de la cinéaste à la croisée de ces deux univers : entre Rohmer et Chanel – dont elle place les produits de manière ostentatoire. C’est évidemment légitime dans ce film où de jeunes filles pauvres lorgnent sur tout ce qui brille, mais c’est néanmoins le signe d’une sujétion de plus en plus affichée du cinéma d’auteur à l’industrie du luxe. Il y trouve des financements substantiels et en retour apporte un peu de son aura culturelle aux marques qui finissent par le vampiriser et lui dicter leur contenu. Il n’est pas anodin que de plus en plus d’auteurs de cinéma soient sollicités en tant que tels pour réaliser des pubs aux budgets conséquents vendues et promues comme des courts-métrages de fiction. A l’avant-garde de ce courant, on trouve Wes Anderson (dans A Bord du Darjeeling Limited (2007), les valises Louis Vuitton étaient traitées comme de véritables personnages) ou Sofia Coppola qui avec The Bling Ring (2013) avait anéanti la frontière entre auteurisme chic et valorisation publicitaire. Comme eux, Rebecca Zlotowski a réalisé des court-métrages publicitaires pour des marques de luxe comme Fendi ou Miu-Miu. Zahia Dehar avait d’ailleurs été adoubée par le monde de la mode dès 2011, posant pour divers magazines, avec Christian Louboutin ou sous l’objectif de Karl Lagerfeld, Ellen Von Unwerth, pour Pierre et Gilles et bien d’autres. Le photographe Sebastian Faena l’avait immortalisée en 2011 pour le magazine V, lors de la fashion-week de New York, à l’image de… Brigitte Bardot. C’est donc autant une icône de la mode qu’une ancienne travailleuse du sexe qu’a conviée Rebecca Zlotowski dans son film. Si ce choix de casting pouvait paraitre transgressif dans la frilosité confinée du cinéma d’auteur français, il ne l’était plus dans l’univers de la mode qui avait déjà recyclé Zahia sur les podiums et dans les pages des magazines.

Un film facile

Dans plusieurs entretiens, Rebecca Zlotowski revendique la légèreté de son film, comme si cela pouvait être une excuse à sa vacuité. La légèreté assumée de Gentlemen Prefer Blondes (dont le matériau de départ reste un vaudeville d’une assez confondante médiocrité) n’a pas empêché son auteur d’en faire un film à la fois divertissant et cruel, sophistiqué et accessible, mais surtout d’une pertinence (ou d’une impertinence) politique à toute épreuve. Un film qui interroge l’identité de genre, la domination masculine, un film féministe et queer, réalisé dans un contexte où ni l’industrie Hollywoodienne, ni la société américaine n’étaient, c’est le moins qu’on puisse dire, très ouvertes à ces questions (et trois ans avant la naissance de Judith Butler !). Une Fille Facile, par son choix de casting audacieux, à travers le récit qu’il propose, aurait pu, à sa manière, provoquer les spectateurs d’aujourd’hui, comme les bouscule encore le film de Hawks. Mais le film se contente de donner les gages d’une lecture politique comme il se contente de donner des signes d’appartenance au cinéma d’auteur. Rebecca Zlotowski ne fait que la moitié du chemin, elle ne filme pas un personnage, mais l’image d’un personnage, sans même interroger cette image. Le choix de Zahia Dehar pour l’incarner n’est finalement rien d’autre qu’une brillante idée marketing et le film, tout en surface, n’est rien d’autre qu’un produit publicitaire où il se vend lui-même, comme un miroir contemplant sa propre vacuité6.

Pour prolonger

- En 2010, lors de la perquisition d’un restaurant-café oriental, le Zaman Café, un certain nombre de footballeurs (dont Franck Ribéry et Karim Benzema) sont surpris avec plusieurs travailleuses du sexe dont une mineure, Zahia Dehar. Il s’en suivra une vaste affaire politico-médiatique dans laquelle s’impliqueront même les ministres Roseline Bachelot et Rama Yade : https://www.20minutes.fr/sport/585687-20100720-si-loupe-affaire-zahia

︎

︎ - Paul Gégauff, écrivain, scénariste, dandy cynique et provocateur fut l’une des éminences grises de la Nouvelle Vague. Sa personnalité fascina et inspira des personnages à Godard, Rohmer et surtout Chabrol pour qui il écrivit de nombreux scénarios.

︎

︎ - Il y a un film qui fait mine d’identifier son style à l’esthétique clipesque et vulgaire de la télévision contemporaine en en reprenant à la fois les codes et les actrices pour génialement les subvertir de l’intérieur : Spring Breakers d’Harmony Korine (2012).

︎

︎ - Plus modestement, dans une comédie assez réussie, Géraldine Nakache et Leïla Bekhti abordaient avec beaucoup de justesse les différences de classes sociales et la violence symbolique dans Tout ce qui brille (2010).

︎

︎ - Détail amusant : c’est le nom du lapin de Bardot dans Et Dieu créa… la femme.

︎

︎ - A cet égard, la promo mettant en scène le duo Zahia Dehar/Rebecca Zlotowski, comme une sorte d’alliance des contraires (d’où est littéralement éjectée sa jeune protagoniste Mina Farid), se confond avec le film lui-même, mais vient lui donner une fin heureuse dans une sorte de réconciliation surjouée des deux femmes au-delà de leurs différences. Le storytelling de la promo est bien rodé : sympathie immédiate de Rebecca pour Zahia par son côté « transfuge de classe » et la shitstorm médiatique dont elle fut victime au moment de l’affaire qui porte son nom, rencontre impromptue sur les réseaux sociaux, projet de film, etc. Si bien rodée qu’elle en vient à annuler d’avance toute la potentielle charge subversive du film. Une opération que le film achèvera bien sagement de boucler.

︎

︎

- GÉNÉRALISTES

- Le Canard Enchaîné

- La Croix

- Le Figaro

- France 24

- France-Culture

- FTVI

- HuffPost

- L'Humanité

- LCP / Public Senat

- Le Media

- La Tribune

- EUROPE ‧ RUSSIE

- Courrier Europe Centrale

- Desk-Russie

- Euractiv

- Euronews

- Toute l'Europe

- Afrique du Nord ‧ Proche-Orient

- Haaretz

- Info Asie

- Inkyfada

- Jeune Afrique

- Kurdistan au féminin

- L'Orient - Le Jour

- Orient XXI

- Rojava I.C

- INTERNATIONAL

- CADTM

- Courrier International

- Equaltimes

- Global Voices

- I.R.I.S

- The New-York Times

- OSINT ‧ INVESTIGATION

- OFF Investigation

- OpenFacto°

- Bellingcat

- Disclose

- Global.Inv.Journalism

- MÉDIAS D'OPINION

- Au Poste

- Cause Commune

- CrimethInc.

- Hors-Serie

- L'Insoumission

- Là-bas si j'y suis

- Les Jours

- LVSL

- Politis

- Quartier Général

- Rapports de force

- Reflets

- Reseau Bastille

- StreetPress

- OBSERVATOIRES

- Armements

- Acrimed

- Catastrophes naturelles

- Conspis

- Culture

- Curation IA

- Extrême-droite

- Human Rights Watch

- Inégalités

- Information

- Internet actu ✝

- Justice fiscale

- Liberté de création

- Multinationales

- Situationnisme

- Sondages

- Street-Médics

- Routes de la Soie