RÉSEAU ÉCOLOGISTE DES PROFESSIONNEL·LE·S DE L'ACTION PUBLIQUE

Le Lierre rassemble plus de 1 700 fonctionnaires, agents publics, contractuels, experts, consultants, acteurs et actrices des politiques publiques, convaincus que la transformation de l'action publique est indispensable pour répondre aux urgences écologique, sociale et démocratique.Le Lierre à l’Université Populaire de Saint-Herblain !

Le Lierre

La Ville de Saint-Herblain et l’université populaire « Place publique », organise une nouvelle série de débats citoyens autour des grands enjeux de société. Le jeudi 12 février, de 20 h à 22 h, la Maison des Arts (26 rue de Saint-Nazaire) accueillera une table ronde intitulée « Le service public a-t-il encore un avenir ? » qui interrogera l’évolution du service public face aux transformations sociales, économiques et territoriales actuelles. Alors que l’accès aux services de proximité (hôpital, école, administrations) demeure un élément structurant du quotidien mais est soumis à de fortes tensions (fermetures de guichets, dématérialisation, inégalités territoriales…), ce débat vise à croiser les regards sur la capacité du service public à rester un vecteur de cohésion, d’égalité et de solidarité. Parmi les intervenant·es : 🗓️ Jeudi 12 février, de 20 h à 22 h L’entrée est libre et gratuite. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer, le débat sera retransmis en direct sur la chaîne YouTube de la Ville. (318 mots)

📍Maison des Arts, 26 rue de Saint-Nazaire.

Re-territorialisation de l’alimentation et des fillières agricoles : découvrez la nouvelle note du Lierre 🌾

Le Lierre

Le groupe de travail « Agriculture & Alimentation » du Lierre publie une nouvelle note dédiée à la re-territorialisation de l’alimentation et des filières agricoles, un enjeu stratégique pour faire face aux crises environnementale, climatique, géopolitique, et même démocratique, qui fragilisent aujourd’hui la sécurité alimentaire de la France. Depuis la mise en place des projets alimentaires territoriaux en 2014, la question de la relocalisation des systèmes alimentaires a pris une ampleur croissante. Contrairement à une vision simpliste la réduisant à de simples « circuits courts », la re-territorialisation est présentée comme une démarche systémique : elle implique de rapprocher et transformer production, transformation, distribution, consommation, en agissant simultanément sur la gouvernance et le financement du système agricole et alimentaire. La note propose un diagnostic approfondi ainsi qu’une série de recommandations concrètes, afin notamment de sécuriser l’approvisionnement alimentaire des territoires en soutenant des systèmes agricoles diversifiés, durables et résilients ; renforcer les espaces de gouvernance locale au service d’une alimentation durable, permettant d’associer collectivités, producteurs, citoyens et acteurs économiques à la construction de stratégies alimentaires communes, et développer des outils publics et collectifs de transformation, logistique, distribution et commande publique, indispensables au fonctionnement de filières soutenables et territorialisées. Cette note s’inscrit dans la continuité des travaux du Lierre sur le foncier, la gouvernance et la justice sociale dans l’agriculture. ➡️ Découvrez la note ici : Texte intégral (549 mots)

Les crises successives – pandémie, guerre en Ukraine, aléas climatiques, volatilité des marchés agricoles – ont révélé la dépendance structurelle de notre alimentation à des chaînes logistiques longues et vulnérables, et la déconnexion de la gouvernance de notre système alimentaire vis à vis des attentes et besoins des producteurs et des consommateurs.

La note souligne ainsi l’urgence de repenser l’organisation du système alimentaire à partir des territoires, afin de renforcer sa résilience et sa durabilité environnementale, dans un souci de justice sociale.

Elle permet de recréer du lien entre habitants-citoyens, collectivités, producteurs et autres acteurs économiques, tout en améliorant la transparence, la qualité et la durabilité de l’alimentation, et la juste rémunération du travail agricole.

Elle appelle à une mobilisation collective, au service d’une alimentation plus juste, plus sûre et plus résiliente, construite avec et pour les territoires.

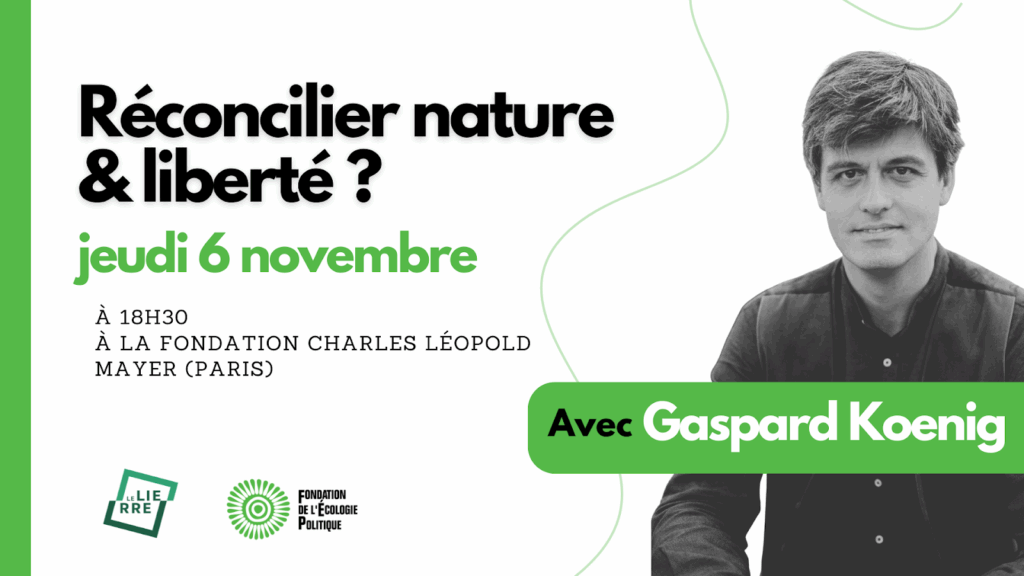

Cet automne au Lierre 🍂

Le Lierre

La rentrée 2025 a été particulièrement active pour Le Lierre, marquée par le lancement de nouveaux projets et de nombreuses initiatives portées par ses groupes thématiques et groupes locaux. 🟢 D’une part, ces dernières semaines ont vu l’émergence de deux projets phares : Le 18 septembre, Le Lierre a lancé le projet Solutions Transitions, avec le soutien d’une quinzaine de partenaires. Destiné à accompagner les collectivités locales et leurs agents dans la mise en œuvre de la transition écologique, le projet vise à favoriser l’échange de pratiques et la diffusion d’outils opérationnels. À l’approche des élections municipales, il entend contribuer à faire évoluer l’action publique locale en dépassant les clivages politiques et institutionnels. Solutions Transitions propose aux élu·es et agent·es territoriaux des fiches pratiques, ressources d’experts, retours d’expérience, formations et événements pour accélérer la transformation écologique des territoires. Le Lierre et Le Lierre Étudiant portent le projet Relève Publique Écologique, parrainé par Cédric Villani et soutenu par 1% for the Planet. Ce programme vise à valoriser les métiers de la fonction publique auprès des étudiant·es, en tant que leviers essentiels de la transition écologique et sociale. Dès l’hiver 2025, un cycle d’interventions sera organisé dans plusieurs universités autour de deux formats : “Rencontre un·e fonctionnaire”, temps d’échange avec des agents publics, et “Lance le mouvement”, ateliers pratiques pour accompagner les étudiant·es vers les métiers de la transition. 🟢 Nos groupes locaux ont multiplié les rencontres et initiatives, avec l’organisation d’évènements à Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille ou Bruxelles. Cette rentrée a été notamment marquée par les événements de lancement de l’ouvrage collectif du Lierre publié cette année, Décider et Agir – l’action publique face à l’urgence environnementale, fruit d’un travail collectif porté par une trentaine d’auteurs et autrices. Ces évènements autour du livre, animés par les interventions des contributeurs et contributrices de ce dernier, ont garanti un espace d’échanges précieux pour les acteurs et actrices de l’action publique environnementale. 🟢 Nos groupes thématiques ont également connu une rentrée dynamique. C’est particulièrement le cas pour le groupe thématique agriculture et alimentation, qui, le 16 octobre, a publié son recueil de contributions scientifiques et d’expert·es, intitulé “Agroécologie : dépasser les idées reçues”. Dans un contexte agricole mouvementé (manifestations agricoles, controverses autour de la loi “Duplomb”) nécessitant plus que jamais un éclairage du débat public, ce recueil vise à proposer des positionnements clairs et accessibles sur les idées reçues liées aux systèmes agroécologiques. À cette occasion, Le Lierre a réuni quatre contributeurs et contributrices autour d’une conférence : 🟢 Enfin, Le Lierre a participé à plusieurs évènements partenariaux en cette rentrée. Le Lierre a pris part au Climat Libé Tour organisé à Marseille par le journal Libération le 10 octobre, pour y animer une matinée de formation dédiée aux acteurs publics locaux. La première table-ronde, consacrée à l’adaptation au changement climatique, a réuni Alexandre Florentin, conseiller à la ville de Paris et président de “Paris à 50°C”, Léo Lenoir, chef de projet environnement et adaptation au changement climatique à la ville de Marseille, Ilytie Piroit, chargée de mission emploi, jeunesses, réduction des déchets à la Ville de Lyon et Cécile Chery, directrice adjointe à la Direction Régionale ADEME PACA. Face à l’accélération des effets du réchauffement climatique, notamment dans les grandes villes particulièrement exposées du fait de la concentration démographique, la discussion a porté sur les solutions d’adaptation nécessaires et les conditions de mise en œuvre de ces politiques locales. La seconde table ronde s’est centrée sur la mise en œuvre d’une transition écologique juste et inclusive dans les territoires. Ces temps d’échanges ont permis de partager des pratiques formatives et concrètes à destination des agents publics autour de l’action publique pour la transition écologique et sociale. Le Lierre a également participé à la 3e édition des Rencontres des pensées de l’écologie à Cluny, qui réunissent des chercheur·euses, élu·es, acteurs de la société civile et responsables associatifs autour du thème « Conflictualités, dialogues, alliances autour des questions d’écologie ». La table-ronde, préparée et animée par le Lierre, a réuni Virginie Dumoulin, membre de l’IGEDD (Inspection générale de l’environnement et du développement durable) et de l’Autorité environnementale du Ministère de la Transition écologique, Éric Piolle, maire de Grenoble, et Nicolas Rio, consultant dans l’action publique et chercheur en sciences politique. Ils ont dialogué sur les tensions et coopérations à l’œuvre dans la transition écologique, et ont permis au Lierre de contribuer au débat sur le rôle de l’action publique dans la transformation écologique et sociale. Les actes de cette table-ronde seront publiés en novembre 2025. Après avoir reçu Dominique Méda, Pierre Charbonnier et Fanny Hugues, Le Lierre et la Fondation pour l’Écologie Politique ont également l’honneur de recevoir Gaspard Koenig, philosophe et auteur d' »Agrophilosophie : réconcilier nature et liberté » (2023), dans le cadre du cycle de conférences “Écologie et Action publique” le jeudi 6 novembre à la Fondation Charles Léopold Mayer (Paris 11). Retrouvez le lien d’inscription et les informations sur l’événement ici ! Texte intégral (2208 mots)

– Thierry Brunelle, chercheur en économie au CIRED (Centre international de recherche sur l’environnement et le développement),

– Ève Fouilleux, directrice de recherche au CNRS en science politique,

– Lucile Rogissart, chercheuse à I4CE (l’Institut de l’économie pour le climat)

– et Sylvain Brunier, chargé de recherche en sociologie au CNRS.

Les intervenant·es ont discuté de plusieurs enjeux entourant la transition agroécologique, tels que la viabilité économique, les politiques publiques à mettre en œuvre ou encore les résistances du monde agricole, et ont ouvert la discussion sur les perspectives de transformation des systèmes agricoles et alimentaires.

Les échanges ont exploré les moyens de faire en sorte que les politiques publiques, depuis leur phase d’élaboration jusqu’à leur application et leur suivi, intègrent pleinement les différentes franges de la population, en particulier celles qui se sentent exclues de ces politiques, voire pénalisées par celles-ci. Ce second temps d’échanges a réuni autour de la table :

Philippe Carbasse, chargé de mission à l’UNADEL (Union nationale des acteurs du développement local),

Nathalie Garnel, coordinatrice des Tables de quartier et Tables de l’écologie populaire à la Ligue de l’enseignement de la fédération des Bouches-du-Rhône,

Ingrid Kandelman, copilote du parcours Dialogue Social & Environnemental de la CEC (Convention des Entreprises pour le Climat)

et Ilytie Piroit, chargée de mission emploi, jeunesses, réduction des déchets à la Ville de Lyon.

Le Lierre a organisé et animé une table-ronde intitulée “Transition écologique : passer d’une logique bureaucratique à une nouvelle fabrique de l’action publique ?” afin de questionner les façons de faire dans les administrations et imaginer une action publique qui s’appuie sur le dialogue, la coopération, l’expérimentation et la concertation, et non sur une logique purement bureaucratique. En effet, face au rejet des politiques publiques de transition écologique, parfois vécues comme injustes et déconnectées du quotidien des classes populaires, il devient urgent de questionner cette transition “par le haut”.

Animée par Céline Marty, docteure en philosophie, cette conférence sera l’occasion d’explorer les pistes d’une écologie politique émancipatrice : comment réconcilier la liberté d’agir avec le respect écologique, et le progrès humain avec les exigences de la décroissance ?

Lost in transition : des raisons d’espérer !

Le Lierre

Dans un pays traversé par de multiples crises, l’action publique est plus que jamais nécessaire pour faire face aux grands défis du siècle. Une table-ronde animée par Adam Forrai, secrétaire général du Lierre, pour saisir l’étendue de la crise politique et démocratique qui touche notre pays et influe sur notre société, l’économie et l’ensemble des politiques publiques. Avec : Un dialogue avec des élus locaux et agents publics, tourné vers les territoires, pour montrer que l’action locale apporte des solutions aux grands défis. Avec : Conclusion par Audrey Pulvar, adjointe à la Maire de Paris en charge de l’alimentation durable, de l’agriculture et des circuits courts. Crédits photo : © Eric Coquelin Texte intégral (2309 mots)

Le réseau professionnel du Lierre et la Fabrique des Transitions organisent deux tables rondes pour partager l’analyse des attentes, évolutions, préoccupations et fractures qui traversent notre société, mais aussi pour démontrer que la situation n’est pas perdue et que des solutions font déjà leurs preuves dans de nombreux territoires.

Un moment inspirant pour renforcer notre pouvoir d’agir !

Table-ronde 1 : Lost in transition : la France en crise ?

Table-ronde 2 : Quelle action publique au service des dynamiques territoriales ?

Bon Pote

Actu-Environnement

Amis de la Terre

Aspas

Biodiversité-sous-nos-pieds

Bloom

Canopée

Décroissance (la)

Deep Green Resistance

Déroute des routes

Faîte et Racines

Fracas

F.N.E (AURA)

Greenpeace Fr

JNE

La Relève et la Peste

La Terre

Le Lierre

Le Sauvage

Low-Tech Mag.

Motus & Langue pendue

Mountain Wilderness

Negawatt

Observatoire de l'Anthropocène