Pousser les cadres à la résistance dans le monde professionnel. Crée des passerelles vers les archipels de résistances écologiques et sociales.

Désarmer GBH : enquête sur le plus puissant empire béké

VNPS

Quinze ans après les grandes grèves générales contre la pwofitasyon, un an après le mouvement contre la vie chère, la colère gronde toujours en Outre-mer. Écrasé par les humiliations quotidiennes d’un système aussi vorace que violent, un mouvement commence à émerger en France, avec ce mot d’ordre explicite : « Bloquons tout » ! Boycotts, grèves, blocages, les modes d’actions envisagés sont variés. Devant l’urgence d’en finir avec l’économie de comptoir qui sévit sur nos territoires, deux collectifs publient un rapport explosif : « Désarmer GBH : enquête sur le plus puissant empire béké ». Ce rapport est le fruit d’un travail collectif entre Vous n’êtes pas seuls (VNPS) – à l’origine, avec l’association Lanceur d’Alerte, de l’action en justice ayant contraint GBH à publier ses comptes en février 2025 – et l’Observatoire Terre-Monde (OTM) qui analyse les rapports de domination issus de l’histoire coloniale. Des outils collaboratifs contre l’opacité Le rapport s’accompagne de deux outils inédits : Ces outils ne sont pas figés : ils pourront être enrichis de manière collaborative par les résident⸱es ultramarin⸱es et, plus largement, toutes celles et ceux qui refusent l’opacité des oligopoles. L’objectif est clair : construire, ensemble, un contre-pouvoir populaire face à l’empire GBH (Groupe Bernard Hayot). Après des siècles d’exploitation, des décennies de pwofitasyon, des mois de lutte contre la vie chère et la domination des grands groupes békés, rien n’a changé : GBH prospère, les prix explosent et les inégalités se creusent. Plus qu’un groupe très performant, par son modèle d’importations et d’exportations massives, GBH est une arme contre l’autonomie de nos territoires. Avec ce rapport, VNPS et l’OTM offrent de nouveaux leviers politiques à celles et ceux qui refusent la résignation, et veulent reprendre le contrôle de leur avenir. « En examinant ses comptes fraîchement publiés suite à une victoire militante, nos collectifs espèrent contribuer à dévoiler les points névralgiques de cet empire. Une base préalable à d’autres actions pour lutter contre la vie chère et, plus largement, contre un capitalisme industriel et colonial qui verrouille toute perspective de souveraineté alimentaire, saine et durable. Il devient urgent de désarmer GBH. » L’article Désarmer GBH : enquête sur le plus puissant empire béké est apparu en premier sur Vous n'êtes pas seuls. Texte intégral (620 mots)

Sauvons ensemble un lieu vivant et politique

VNPS

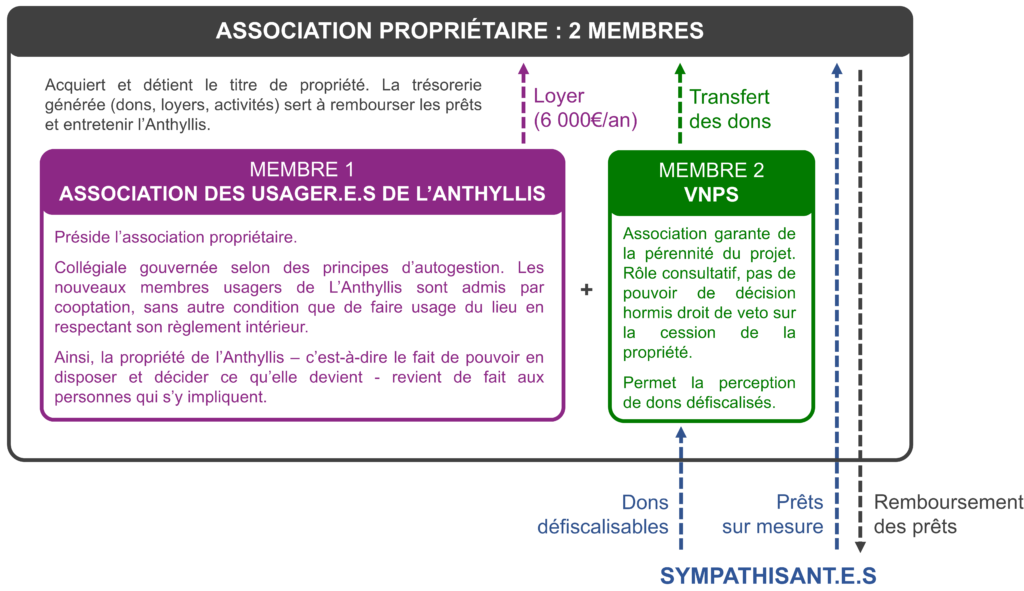

Afin d’ancrer et d’appuyer nos combats, de construire l’après en même temps que nous résistons face aux nuisances de la société industrielle ici et maintenant, nous participons à la consolidation et à l’émergence de bases arrières paysannes, ouvertes à celles et ceux qui veulent s’y retrouver, s’y impliquer. Rapidement devenu essentiel pour nous, l’Anthyllis est le premier de ces lieux collectifs, vivants, tournés vers l’organisation et l’expérimentation. Établi depuis quelques années, son existence est déjà menacée par sa mise en vente imminente et sa survie ne dépend que de nous et de notre entourage. Vous pouvez donner un coup de pouce dès aujourd’hui en faisant un don (défiscalisable à 66% si tu payes des impôts) ou en prêtant individuellement à l’Anthyllis la somme de votre choix, pour la durée de votre choix. Et surtout, en partageant autant que possible dans vos réseaux ! On n’a que quelques semaines, alors aidez-nous à sauver une activité agricole nourricière et soignante, à pérenniser un lieu d’expérimentations et d’échanges, à construire un monde basé sur l’autonomie et la solidarité ! C’est un peu comme une caisse de grève, sauf que ça durera – on l’espère – bien plus longtemps ! L’article Sauvons ensemble un lieu vivant et politique est apparu en premier sur Vous n'êtes pas seuls. (393 mots)

Chlordécone aux Antilles françaises : 50 ans d’empoisonnement, 20 ans de procédures, 0 coupable

VNPS

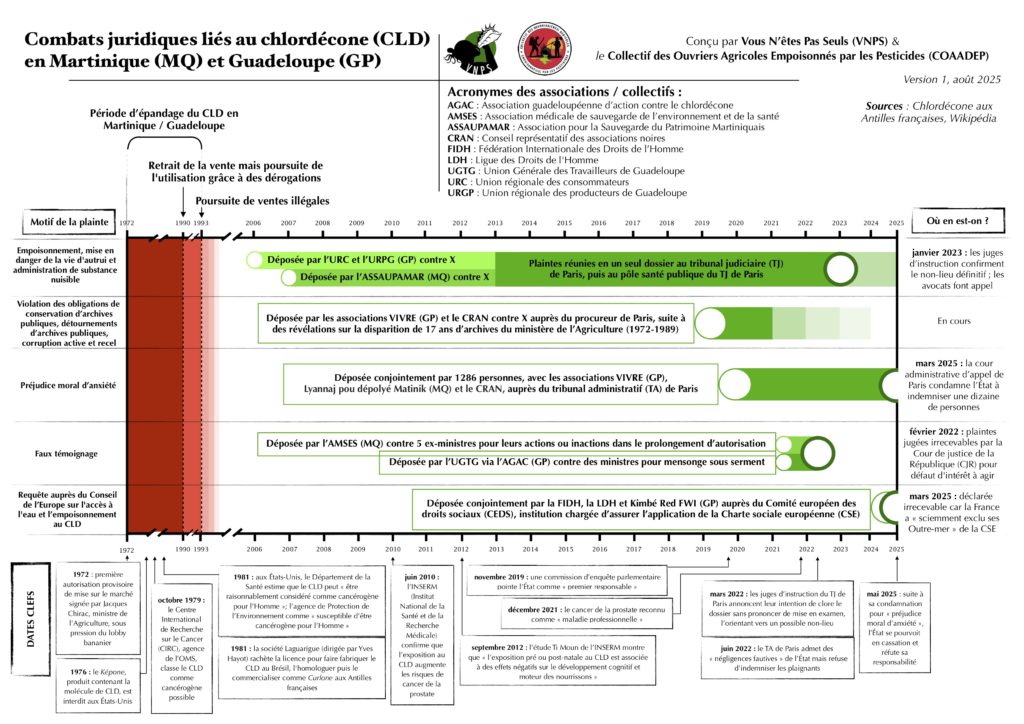

Du retrait théorique du chlordécone…aux dérogations, ventes illégales et archives disparues, la saga judiciaire révèle une constante : le temps joue contre les victimes. 1972 : début des épandages en Martinique et Guadeloupe 1979 : classé cancérogène possible par l’OMS 1990 : retrait de la vente mais poursuite de l’utilisation grâce à des dérogations 2010 : l’INSERM confirme le lien avec le cancer de la prostate 2023 : les juges d’instruction confirment le non-lieu définitif 2025 : l’État condamné… mais se pourvoit en cassation Tandis que la justice recule, que l’État fuit ses responsabilités, qu’aucun planteur Béké* n’ait été inquiété… Nos terres restent polluées. Nos corps restent contaminés. Nos familles enterrent leurs proches. Lilith et Chacha marchent aujourd’hui pour que cette injustice ne soit pas enterrée avec les victimes. Ils portent le combat du COAADEP, au nom des ouvrières et ouvriers agricoles empoisonné⸱es par les pesticides. Leur objectif : lever des fonds pour que le combat continue. Découvrez notre infographie inédite : 50 ans de scandales, de silences et de batailles juridiques autour du chlordécone. Aidez Lilith et Chacha à transformer cette marche en victoire pour la justice et la réparation en faisant un don sur la cagnotte du COAADEP. * Les Békés sont les Blancs créoles descendants des colons esclavagistes . Dédommagés avec de l’argent et des terres par l’État français après l’abolition de l’esclavage, les Békés sont aujourd’hui de grands propriétaires agro-industriels. Ils ont exercé une activité de lobbying intense en faveur du chlordécone, malgré les preuves de sa toxicité. L’article Chlordécone aux Antilles françaises : 50 ans d’empoisonnement, 20 ans de procédures, 0 coupable est apparu en premier sur Vous n'êtes pas seuls. (476 mots)

Technocritique contre technofascisme : Pour une écologie révolutionnaire et inclusive

VNPS

Alors que le technofascisme, cette alliance objective entre régimes autoritaires et hautes technologies, s’annonce comme notre avenir politique officiel, nous souhaitons poser des idées selon nous trop rares pour modestement participer à la résistance. Malgré un travail théorique déterminant, résister ne se fera pas uniquement sur le terrain des idées. Il va falloir se battre. Encore faut-il s’accorder sur une cible, une stratégie, et trouver des allié·es. Nous n’avons pas la prétention d’unir les différentes branches de l’écologie radicale, seule famille politique vraiment soucieuse de garder la Terre habitable. Ses fractures internes sont profondes, parfois pour des raisons qui nous dépassent. Cependant, nous constatons une percée inquiétante d’attaques violentes émanant de notre camp, contre certaines des figures, collectifs ou courants dont nous nous sentons proches. Partant de déshonneurs par associations, souvent simplistes et calomnieux, tout un pan de l’écologie radicale se retrouve banni. Des textes appellent à « élever des digues », des collectifs influents préfèrent tendre la main à l’écologie libérale. C’est toute l’écologie politique qui se retrouve désarmée. Les probabilités (déjà minces) de mettre un terme à l’extinction se rapprochent du néant. L’ambition de ce texte : refuser la dualité qui nous condamne, essayer de prouver qu’une technocritique révolutionnaire et inclusive peut exister, afin de rendre plus efficace — ou déjà plus lisible — la lutte contre le technofascisme et pour une Terre habitable. L’article Technocritique contre technofascisme : Pour une écologie révolutionnaire et inclusive est apparu en premier sur Vous n'êtes pas seuls. (326 mots)

Bon Pote

Actu-Environnement

Amis de la Terre

Aspas

Biodiversité-sous-nos-pieds

Bloom

Canopée

Décroissance (la)

Deep Green Resistance

Déroute des routes

Faîte et Racines

Fracas

F.N.E (AURA)

Greenpeace Fr

JNE

La Relève et la Peste

La Terre

Le Lierre

Le Sauvage

Low-Tech Mag.

Motus & Langue pendue

Mountain Wilderness

Negawatt

Observatoire de l'Anthropocène