Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Guillaume Coissard

Texte intégral (10564 mots)

Temps de lecture : 25 minutes

Ces dernières années, en sciences humaines, la scène des pensées environnementales est occupée par une controverse.

D’un côté, les « nouveaux matérialismes » qui, depuis le début des années 2000, proposent d’élaborer des représentations générales du monde, non-dualistes et relationnelles, fondées sur l’idée d’une agentivité de la matière – l’agentivité désigne la faculté d’un être (individu ou groupe) à agir sur son environnement, à le transformer et à influencer autrui. Les auteur·ices majeur·es de ce courant, issu·es pour la plupart des universités anglo-saxonnes, sont Jane Bennett, Karen Barad, Rosi Braidotti, Manuel de Landa ou Elisabeth Grosz. Ces auteur·ices proposent tous·tes de rompre avec des représentations considérées comme constitutives de la modernité : l’idée d’une séparation stricte entre la nature et la culture, entre l’humanité et la non-humanité, et celle selon laquelle l’être humain serait le seul acteur de son histoire. Les virus, par exemple – c’est aujourd’hui de notoriété publique – ne sont pas moins des agents susceptibles de modifier considérablement le cours des affaires humaines. En construisant des ontologies désanthropocentrées, c’est-à-dire des discours sur les structures profondes du réel dans lesquelles l’être humain n’est ni le seul agent de la nature, ni une entité autonome, mais plutôt l’une des intersections d’une hybridation universelle où s’entremêlent le social, le naturel, le technique, l’humain et le non-humain, le vivant et le non-vivant, les « nouveaux matérialismes » proposent de prendre en considération les manières d’agir non-humaines. Ils envisagent les questions écologiques à un niveau général et abstrait, métaphysique : il s’agit de repenser notre rapport aux autres êtres à partir de l’idée d’une matière active, capable de produire d’elle-même tous les phénomènes du monde1.

De l’autre côté, des auteurs dits « éco-marxistes », comme Andreas Malm, John Bellamy Foster ou Jason W. Moore, mettent au centre de la discussion l’étude critique du mode de production capitaliste, dont le fonctionnement et l’histoire impliquent la destruction des écosystèmes autant que l’exploitation de la plus grande partie de l’humanité. Il s’agit ici plutôt de s’intéresser aux contextes sociaux qui déterminent un certain usage des non-humains (et des humains), ainsi que l’exploitation et la destruction des ressources naturelles. Dans ce contexte, les causes sociales impliquent certes des relations complexes d’interdépendance avec la nature, mais l’agent ultime de la transformation demeure une (petite) partie de l’humanité.

Inscrivez-vous pour recevoir, tous les quinze jours, nos dernières publications, le conseil de lecture de la rédaction et des articles choisis dans nos archives, en écho à l'actualité.

Si les nouveaux matérialismes se proposent de réorienter notre attention et de construire des ontologies alternatives aux représentations du monde qui auraient accompagné le développement de la modernité écocidaire, les éco-marxismes se concentrent plutôt sur l’assignation des causes sociales de la catastrophe.

Or, les deux courants ont en commun de revendiquer une filiation avec le matérialisme philosophique, soit en se présentant comme « nouveaux matérialismes », soit en renouvelant le matérialisme historique à l’aune des crises écologiques. Il peut ainsi être utile de mieux définir ce qu’est le matérialisme. Le matérialisme philosophique est une pensée de l’immanence qui affirme, selon la formule laconique de Diderot, qu’« il n’y a que de la matière, et [qu’]elle suffit pour tout expliquer2. » Une telle déclaration peut à bon droit être qualifiée d’ontologique : elle se prononce sur la structure fondamentale du réel et prétend attribuer une seule et même manière d’exister (matérielle) à tout ce qui est. Les philosophies matérialistes nient la réalité des êtres immatériels (Dieu ou l’âme) et critiquent les dualismes traditionnels (celui de la nature et de la culture, de l’humain et du non-humain, du corps et de la pensée…). De Démocrite à d’Holbach, en passant par Épicure, Lucrèce, ou Giordano Bruno, elles conduisent à inscrire intégralement l’être humain dans l’histoire naturelle et dans des relations dont il ne peut être séparé.

Pour ces raisons, les pensées matérialistes sont des ressources fécondes pour penser philosophiquement les problèmes écologiques : elles comptent parmi les alternatives philosophiques à la longue tradition anthropocentriste, qui proclame l’exceptionnalité de l’être humain, acte sa rupture irréductible avec le reste de la nature, ou en fait l’être chéri de la Création. Cependant, malgré ces principes communs, les matérialismes se sont développés selon des voies divergentes et, parfois, au prix d’oppositions frontales dont nous héritons encore aujourd’hui. Marx et Engels, par exemple, dans la Sainte Famille, distinguent une tradition naturaliste, fondée sur l’étude scientifique de la nature, d’une tradition socialiste, attachée à l’étude des phénomènes sociaux3.

La controverse actuelle entre les « nouveaux matérialismes » et les « éco-marxismes » rejoue certaines scènes de cette histoire. Les pensées néo-matérialistes et éco-marxistes divergent d’abord quant à l’objet prioritaire du matérialisme : est-ce la matière en général, incluant le corps humain autant que toutes les matérialités non-humaines ? Ou, au contraire, est-ce prioritairement l’être humain et les circonstances sociales ? Une autre divergence d’importance concerne la méthode du matérialisme et le type de discours qui lui correspond : le matérialisme se présente-t-il comme une ontologie, ou comme l’analyse d’une situation historique particulière dans laquelle les humains entrent en relation de manière spécifique avec les autres êtres ? Comme une métaphysique ou comme une critique ? D’un côté, dans la lignée de Bruno Latour4, certain·es néo-matérialistes renoncent explicitement à la critique, accusée de reconduire un présupposé anthropocentriste, ou d’être purement négative. De l’autre, les éco-marxistes accusent leurs adversaires de proposer des ontologies dogmatiques invisibilisant les rapports de domination et, in fine, les perpétuant ; les approches néo-matérialistes pêcheraient ainsi par un oubli des relations sociales réelles. L’alternative serait alors celle entre une métaphysique de l’agentivité de la matière dépolitisante et une forme de critique anticapitaliste anthropocentrée.

Lire aussi sur Terrestres : Tobias Skivern, « Eco-marxisme contre nouveau matérialisme : l’art d’inventer un adversaire », février 2024.

Les crises écologiques contemporaines imposent pourtant de dégonfler ces oppositions et ces effets d’étiquette. Notre situation nous rappelle l’inclusion indépassable de l’être humain dans un monde naturel dont il subit les effets, en même temps que les conséquences d’une certaine manière de pratiquer socialement le monde. Une telle expérience impose de faire converger les chemins séparés et, plutôt que de choisir un camp, de chercher à articuler ce qui peut l’être, afin de construire un matérialisme complet.

Sans nier la divergence des méthodes et des idées, je propose de chercher à penser les points d’articulation possibles de ces corpus. Ces pivots sont de trois ordres : 1/ d’abord, une philosophie des relations et des réseaux humain/non-humains n’est pas incompatible avec la critique des rapports de pouvoir, mais elle est au contraire son moyen concret ; 2/ ensuite, une théorie étendue du capitalisme, qui comprend celui-ci comme une méthode d’exploitation et d’appropriation de la productivité de la nature, suppose une métaphysique de la matière active ; 3/ enfin, la critique doit moins être comprise comme un outil reproduisant l’anthropocentrisme que comme une manière de rendre à nouveau visibles les processus et les travaux dévalorisés par la machine capitaliste. Dans les trois cas, il s’agit de sélectionner ce qu’il y a d’utile et de pertinent dans chacune des démarches et de réunir les chemins séparés du matérialisme dans une version nouvelle. Une version à la fois métaphysique et anticapitaliste.

Articulation 1 – Agencements humains/non-humains et rapports de pouvoir

Si les « nouveaux matérialismes » ne forment pas une doctrine unifiée, mais plutôt un courant diversifié et protéiforme, ils partagent tout de même un certain nombre de principes communs. Parmi ceux-ci, on trouve la reprise d’une idée très largement partagée dans les études environnementales, selon laquelle « les Modernes » auraient strictement séparé la nature de la culture, l’être humain des non-humains. Ce récit caricatural, popularisé notamment par Bruno Latour dans Nous n’avons jamais été modernes, se retrouve chez les néo-matérialistes dans l’idée que « les Modernes » auraient séparé le pôle spirituel et actif du monde – les êtres humains – et son pôle matériel inerte – la nature. Diana Coole et Samantha Frost l’expriment de la manière la plus claire lorsqu’elles déclarent que

par distinction d’une matière passive, la philosophie moderne a dépeint de diverses façons les êtres humains comme des agents rationnels, conscients, libres et autonomes. De tels sujets sont non seulement jugés capables de donner un sens à la nature par sa mesure et son classement objectifs, mais ils sont également aidés dans cette quête par des théories dont l’application permet de manipuler et de reconfigurer la matière à une échelle sans précédent5.

Il y aurait ainsi une attitude typiquement moderne, fondée dans une représentation dualiste du monde, à la base de l’exploitation de la nature et de sa destruction. L’élaboration de philosophies matérialistes vise à dépasser le dualisme nature/culture, lui-même étant réinterprété comme dualisme du spirituel et du matériel6. L’originalité des « nouveaux matérialismes » est de traiter ces problématiques dans une perspective ontologique, c’est-à-dire avec la volonté de « revenir aux questions les plus fondamentales à propos de la nature de la matière et de la place des êtres humains incarnés dans le monde matériel » (Coole et Frost, 2010, p.3). L’ambition est ainsi de construire une représentation générale du monde alternative à la représentation dualiste.

Les « nouveaux matérialismes » se présentent alors la plupart du temps comme des ontologies relationnelles. Il s’agit en fait de réinscrire l’être humain dans les réseaux, assemblages hybrides ou systèmes hétérogènes qui le co-constituent et dont il ne peut jamais être séparé. Sur ce point, Karen Barad pousse la logique relationnelle à son paroxysme. Iel considère que les entités ne préexistent pas aux relations, mais au contraire que ce sont les relations qui constituent les entités. L’émergence d’individus doit alors être envisagée comme l’un des résultats d’un agencement pluriel. L’existence singulière d’un être vivant résulte par exemple du fonctionnement global d’un écosystème : chez Barad – dont l’inspiration provient moins des études sur le vivant que de la physique quantique – ce principe devient un postulat général d’interprétation du réel. La matière devient l’entité supra-individuelle à partir de laquelle émergent des individus singuliers. Il n’y a jamais de différences données, mais un processus de différenciation constant à l’intérieur d’une même matière. C’est pourquoi Barad, au concept d’inter-action, préfère celui d’intra-action, qui stipule que les individus émergent à partir d’un processus interne d’auto-différenciation de la matière7.

Les « nouveaux matérialismes » considèrent que les entités ne préexistent pas aux relations, mais au contraire que ce sont les relations qui constituent les entités.

Redescendons en abstraction. Ce principe relationnel implique de porter un nouveau regard sur la façon dont les humains sont liés aux autres êtres du monde : non seulement les autres vivants, mais aussi les matérialités non-vivantes. Jane Bennett, par exemple, désigne sous le terme d’« agencements8 » des regroupements d’éléments divers venant à former des entités complexes agissant de manière unifiée. L’un de ses exemples phares est celui du réseau électrique. Dans un réseau électrique se mêlent des matières et des processus non-humains (l’eau de la rivière ou le charbon, suivant le mode de production de l’électricité), des produits transformés par l’activité humaine (l’aluminium présent dans les câbles des lignes à haute tension), d’autres êtres vivants (comme les oiseaux qui se perchent sur les lignes, ou les arbres qui poussent au-dessous et qu’il faut couper à intervalle régulier), mais aussi des éléments symboliques (l’ensemble des normes et règlements qui régissent l’entretien du réseau) et des enjeux économiques. Le réseau se présente ainsi comme un nœud extrêmement complexe de forces, de vivants, de non-vivants, de discours et de symboles qui nie concrètement la séparation d’un pôle humain et d’un pôle naturel : c’est seulement dans ce collectif que les électrons peuvent être produits et orientés de manière à allumer l’ampoule d’une lampe. L’être humain est toujours-déjà inséré dans ces réseaux, dont il ne peut être isolé, parce que la satisfaction de ses besoins vitaux et la production de son existence dépendent de telles hybridations. On aura reconnu ici les thèses de Bruno Latour (entre autres) sur l’enchevêtrement des acteurs humains et non-humains, mais portées à un niveau plus général : comme fondement d’une représentation de toute réalité – une ontologie.

Cependant, ces philosophies relationnelles s’accompagnent étrangement, à quelques exception près9, d’une critique de la critique sociale et de l’étude des rapports de pouvoir. Il faudrait s’en tenir au fait de l’hybridation, sans chercher à déterminer l’origine et les raisons de l’établissement de tels réseaux, ni si ceux-ci participent à la mise en place de relations asymétriques entre les éléments hybridés. Bennett déclare ainsi que « ce que la démystification découvre est toujours quelque chose d’humain, par exemple la quête cachée de domination de la part de certains humains sur d’autres […] ou une distribution injuste du pouvoir (humain)10. » En clair, la critique sociale, en débusquant des rapports sociaux derrière les phénomènes, reconduirait un présupposé anthropocentrique et invisibiliserait le rôle des matérialités non-humaines qui participent à nos existences. Elle séparerait ce qui est hybridé et, par ce processus d’épuration, ferait de l’agir humain et des formations sociales les raisons ultimes de toute chose. Pour les « nouveaux matérialistes », les formations sociales – et en particulier le capitalisme – sont le plus souvent considérées comme des objets abstraits, au sens littéral où ils sont les produits de l’isolement arbitraire d’une des strates de la réalité, privilégiant le pôle humain au détriment de tout ce dont il est pourtant indémêlable.

Les éco-marxistes ont fortement critiqué les conséquences politiques d’une telle conception. Il est vrai que Bennett elle-même reconnaît que, dans un contexte relationnel, une version forte de la responsabilité est impensable. Analysant le cas de la gigantesque panne d’électricité qui a touché le nord-est des États-Unis en août 2003, elle déclare qu’« en mettant l’accent sur l’ensemble de la nature de l’action et sur les interconnexions entre les personnes et les choses, une théorie de la matière vivante présente les individus comme simplement incapables d’assumer la pleine responsabilité de leurs effets11 ». L’ontologie matérialiste conduirait à évacuer la question des rapports de causalité (qu’est-ce qui cause quoi ?) et impliquerait un état d’impuissance politique : comment agir dans un contexte où la causalité n’est plus identifiable ? On voit bien comment, appliqué aux crises écologiques, un tel modèle peut poser problème : que le réchauffement climatique soit le résultat d’un réseau d’agents chimiques, géologiques, économiques et politiques implique-t-il pour autant de renoncer à identifier l’action de certains groupes humains comme constituant son origine causale principale ? Finalement, pour ces raisons, les « nouveaux matérialismes » sont parfois présentés comme des philosophies invisibilisant les rapports de pouvoir, parfaitement compatibles avec leur perpétuation12.

Pour les « nouveaux matérialistes », les formations sociales – et en particulier le capitalisme – sont le plus souvent considérées comme des objets abstraits.

Pourtant, les notions de réseaux, d’agencements ou de collectifs ne conduisent pas nécessairement à l’invisibilisation des rapports asymétriques. Comparons pour le comprendre la manière dont Jane Bennett envisage la distribution de l’énergie électrique avec la façon dont Andreas Malm13 analyse, pour sa part, la généralisation de l’usage du charbon comme énergie dans l’industrie du coton britannique au XIXe siècle. Le paradoxe soulevé par Malm est le suivant : comment l’énergie hydraulique fournie par les rivières de manière (quasi) gratuite a-t-elle pu être supplantée par une énergie fossile telle que le charbon, dont le prix d’achat était supérieur à celui de l’eau qui s’écoule ? La raison principale doit être trouvée dans l’agencement spécifique d’une énergie (le charbon), d’une innovation technique (la machine à vapeur), et d’un rapport social d’exploitation (le salariat). Malm relève en effet que, si l’énergie hydraulique est disponible à même le paysage, elle est la plupart du temps localisée en dehors des grands centres urbains où les réserves de main d’œuvre s’amassent durant la révolution industrielle. Ceci implique que les capitalistes doivent non seulement implanter les usines là où les rivières coulent, mais qu’ils doivent aussi y importer des ouvrier·es, construire de quoi les loger et mettre en place des cités assez agréables pour que la main-d’œuvre désire rester sur place. En clair : la situation spatiale de l’énergie hydraulique implique un rapport de force plus favorable pour les travailleur·ses qu’à la ville, où la réserve de main-d’œuvre rend chacun·e interchangeable. Dans ce contexte, la combinaison du charbon, combustible fossile fragmentable, maniable et transportable facilement, et de la machine à vapeur, qui peut être installée là où se trouvent les ouvrier·es, devient progressivement un avantage décisif : elle permet l’implantation massive des usines de coton à la ville, au cœur du réservoir des travailleur·ses. De même, la nature du charbon permet de faire fonctionner les machines à la demande, permettant à l’industrie de s’affranchir de l’irrégularité du débit d’eau caractéristique de l’énergie hydraulique.

Comme Bennett, Malm décrit bien un enchevêtrement d’humains et de non-humains difficilement démêlable, mais il le fait en restituant les dynamiques de pouvoir qui rendent raison de cet enchevêtrement. Sans renoncer donc à une ontologie continuiste, une telle analyse l’enrichit d’une dimension critique : les réseaux sont ici des dispositifs concrets par lesquels une exploitation conjointe des ressources de la terre et du travail est mise en place. La notion d’agencement – et ses synonymes – est ainsi susceptible d’intégrer les questions de domination et d’exploitation, et ce sans courir le risque de l’anthropocentrisme. Malm fait certes du contexte social la cause prioritaire de la transition énergétique vers les combustibles fossiles au XIXe siècle, et il insiste largement sur la responsabilité des capitalistes anglais dans cette histoire, mais on peut tout aussi bien remarquer que ce sont les caractéristiques propres des combustibles fossiles qui rendent raison de leur intégration comme énergie faisant tourner la roue du capitalisme. Malm admet ainsi que, « concentré dans des sites souterrains sans autres emploi ou signification, le charbon pouvait être mis au jour des terriens sous formes de fragments, passant de main en main, circulant librement au sein des cycles de la marchandise et libérant les forces de l’accumulation14 ».

Autant dire que le capital dépend pour son déploiement des manières d’agir propres des combustibles fossiles et de leurs propriétés intrinsèques. Si le potentiel calorifique du charbon ne s’actualise que dans un contexte social spécifique, réciproquement les rapports de pouvoir capitalistes s’actualisent en fonction des propriétés des non-humains mobilisées. Le pouvoir n’existe jamais sans le contexte matériel qui le (co-)constitue. Le capitalisme fossile est ainsi le résultat de la conjonction entre un projet politique et les « matières premières optimales15 » pour sa mise en place. C’est un dispositif d’hybridation et d’exploitation des non-humains et de l’humanité qui repose autant sur des projets politiques que sur les qualités du monde par lesquelles ces projets se déploient.

Comme Jane Bennett, Andreas Malm décrit un enchevêtrement d’humains et de non-humains difficilement démêlable, mais il le fait en restituant les dynamiques de pouvoir qui rendent raison de cet enchevêtrement.

Articulation 2 – Capitalisme et matière active

Dans une approche marxiste classique, le capitalisme se caractérise avant tout par un ensemble de rapports sociaux spécifiques, au premier rang desquels se trouve le salariat. C’est en effet, selon Marx, par l’exploitation du travail salarié, c’est à dire par l’appropriation d’une partie de la richesse produite par les travailleurs, que le capital investi par les propriétaires des moyens de production est augmenté. Cependant, ce schéma a été fortement complexifié dans les dernières décennies. D’abord, à l’aune des perspectives féministes et des études coloniales : il est désormais clair que la plus-value du capitaliste ne repose pas seulement sur le travail salarié partiellement payé mais aussi sur des travaux non payés, tels que le travail domestique et reproductif des femmes, ou celui des esclaves dans les colonies. Ensuite, à l’aune des perspectives écologiques : comme le montre l’étude de la transition de l’énergie hydraulique à l’énergie fossile par Malm, l’augmentation du capital dépend tout autant de l’intégration des forces et des matières de la nature dans le processus de production. Ainsi le capitalisme change-t-il de sens : il n’est plus seulement vu comme un mode social de production reposant sur l’exploitation d’une partie de l’humanité, mais plutôt comme une manière de produire de la richesse à partir de l’exploitation conjointe des non-humains et de la plus grande partie de l’humanité.

Les travaux de Jason W. Moore radicalisent cette conception. Dans Le Capitalisme dans la toile de la vie, Moore plaide pour une compréhension élargie du capitalisme, qui « n’est pas un système économique ni un système social ; [qui] est une certaine façon d’organiser la nature16 ». Il faut ainsi s’intéresser aux dispositifs, aux relations entre humains et non-humains mis en place par les capitalistes en vue de la production de plus-value, ainsi qu’à leurs conséquences écologiques.

L’exemple typique de Moore est celui de la culture des plantes sucrières entre la fin du XVe siècle et le XVIIIe siècle. L’exploitation du sucre dans cette période se caractérise à la fois par l’importation de masse d’une force de travail esclave venue d’Afrique, d’abord dans les îles de l’Atlantique comme Madère puis en Amérique du Sud, et par un processus de déforestation massive : il faut non seulement des champs défrichés pour cultiver les plantes, mais surtout du bois pour en extraire le sucre grâce au feu17. Dans cette configuration productiviste, la culture du sucre implique la création d’environnements spécifiques dans lesquels fonctionnent de manière imbriquée productivités humaine et non-humaine. Elle implique aussi la destruction conjointe de la force de travail esclave et des écosystèmes préexistant à l’exploitation. Enfin, parce qu’elle épuise les sols et détruit les forêts, pourtant indispensables à l’extraction du sucre, une telle économie suppose l’ouverture permanente de nouveaux fronts d’exploitation et la transformation des paysages à l’échelle mondiale. Dans cette perspective, la valeur économique produite est aussi le résultat de la captation, de l’appropriation et de la transformation de l’énergie de la nature et des processus qu’elle contient, comme l’est par exemple la photosynthèse, dans une forme compatible avec l’augmentation du capital. Ici, la question de la nature du capital est, littéralement, celle de la façon dont la nature est transformée selon le principe du capital.

À l’aune des perspectives féministes, des études coloniales de l’écologie, le capitalisme devient une manière de produire de la richesse à partir de l’exploitation conjointe des non-humains et de la plus grande partie de l’humanité.

Or, cette réinterprétation du capitalisme est articulée à une ontologie similaire à celle des nouveaux matérialistes. Ceux-ci se présentent en effet la plupart du temps comme des philosophies de l’agentivité (agency) de la matière. Dans Vibrant Matter, Bennett développe par exemple l’idée d’un « pouvoir-chosal » (Thing-power), c’est-à-dire d’une capacité des matérialités non-humaines à agir dans et sur le monde, et à influencer le cours des affaires humaines. Les preuves matérielles lors des procès, les vers dont l’activité souterraine est nécessaire à l’agriculture, les cadavres de rat qui se décomposent dans la rue18, manifestent une forme d’activité qui ne permet pas de les réduire à de purs objets inertes : ce sont de véritables « actants19 ». L’attention accrue envers l’agentivité non-humaine vise ainsi à lutter contre « l’image d’une matière morte ou parfaitement instrumentalisée, [qui] nourrit l’hubris de l’être humain, ainsi que nos fantasmes destructeurs de conquête et de consommation de la Terre15 » et qui, comme le dualisme nature/culture, serait un héritage de la période moderne. L’agentivité n’est pas une prérogative des êtres humains : elle est distribuée parmi toutes les entités qui peuplent le monde.

Pour Jane Bennet, l’attention accrue envers l’agentivité non-humaine vise à lutter contre « l’image d’une matière morte ou parfaitement instrumentalisée, [qui] nourrit nos fantasmes destructeurs de conquête et de consommation de la Terre »

Moore considère de même que l’histoire humaine repose sur un principe actif, génératif – autant dire agentiel – duquel elle ne peut jamais être abstraite. Ce principe prend chez lui le nom d’Oikeios, qu’il définit comme « une façon de nommer le rapport créatif, historique et dialectique entre – et aussi au sein de – natures humaines et extrahumaines20 ». La nature n’est ainsi ni une ressource à exploiter, ni un domaine d’être séparé de l’humanité, mais ce à travers quoi l’être humain agit parce qu’il en est une partie : ce que Moore nomme une matrice21. L’histoire est tout autant l’histoire de la manière dont les êtres humains, en tant qu’êtres vivants, ont modifié leur environnement, agissant sur lui, que l’histoire de la façon dont ils ont été modifiés par lui. Ainsi, dans cette version, le matérialisme historique est lié à un matérialisme ontologique dont le principe directeur est l’agentivité des naturalités, humaines et non-humaines. Si l’être humain peut modifier le monde dans lequel il vit et être modifié par lui, c’est en tant qu’il participe de la productivité universelle.

Lire aussi sur Terrestres : Jason W. Moore et Raj Patel, « Comment notre monde est devenu cheap », octobre 2018.

Cependant, Moore renonce à faire le pas suivant, qui consisterait à admettre qu’une telle ontologie de la matière active n’a pas seulement une valeur en tant que fondement d’un matérialisme historique renouvelé, mais aussi en tant que telle. Pour lui, en effet, l’agentivité non humaine n’a de sens que dans le cadre d’agencements réunissant humains et non-humains, comme le sont les dispositifs du capitalisme. Il déclare par exemple que « l’agir est (…) une propriété émergeant de configurations déterminées de l’activité humaine avec le reste de la nature. Et vice-versa. » (p. 62). Autrement dit, Moore réintroduit ici une distinction de poids : la capacité à faire histoire n’est attribuée aux non humains qu’en fonction de leur intégration ou participation aux projets humains. Plutôt que d’envisager l’historicité comme une dimension de tout processus, à l’intérieur de laquelle interviendrait l’agir humain, il en fait une prérogative humaine. Il y a d’un côté les « faits historiques » qui concernent l’humanité qui leur donne sens, et de l’autre les « faits élémentaires » (p. 64) de la nature non-humaine, sans histoire propre. On peut se demander dans quelle mesure la non prise en compte pour elle-même, de la productivité de la nature, indépendamment de son intégration dans l’histoire humaine, ne perpétue pas la dévalorisation de celle-ci, que Moore identifie par ailleurs comme un trait typique du capitalisme.

Ainsi, si la perspective éco-marxiste permet d’enrichir la théorie des agencements par l’étude des rapports de pouvoir, la perspective néo-matérialiste ajoute une dimension ontologique précieuse à la critique du capitalisme : non seulement au sens où le capitalisme mobilise l’agentivité des matérialités humaines et non humaines, qu’il organise de manière à produire de la plus-value, mais aussi au sens où s’intéresser à l’agentivité de la matière pour elle-même, c’est se donner les moyens théoriques de réfuter la dévalorisation des non-humains propre au capitalisme, qui accompagne et justifie leur destruction.

Articulation 3 – Critique et sensibilité : ce qui compte et ce qui ne compte pas

On le voit, une articulation est possible entre une métaphysique matérialiste et la critique des rapports de domination et d’exploitation. Dans son article « New materialism and the Eco-Marxist Challenge : Ontological Shadowboxing in the Environmental Humanities22 », Tobias Skiveren présente ainsi les approches néo-matérialistes et éco-marxistes comme étant compatibles ontologiquement, c’est-à-dire du point de vue de leur représentation générale du monde. Les controverses entre ces deux champs de recherche proviendraient avant tout d’un désaccord méthodologique. D’un côté, le néo matérialisme représenté par Bennett, se concentre sur la modification de nos affects et la réorientation de notre sensibilité : il s’agit de nous rendre attentif·ves aux matérialités non-humaines qui participent à notre existence et sont dotées de leur propre agentivité indépendante. De l’autre côté, l’éco-marxisme, représenté par Andreas Malm, insiste sur l’identification des responsables des crises écologiques. Dans cette lecture, les critiques des éco-marxistes relèvent d’un dogmatisme méthodologique qui décrédibilise toutes les manières de philosopher non orientées vers la dénonciation des rapports de pouvoir ou l’identification des individus et des groupes dominants à la racine de l’exploitation. Elles reproduisent aussi de manière évidente des normes de genre quant à la pratique et la fonction du savoir : les néo-matérialistes (principalement des autrices) travaillent sur les affects et la nécessité de faire attention aux altérités non-humaines ; les éco marxistes (principalement des auteurs) s’intéressent à l’analyse du pouvoir et de sa distribution. Selon moi, si ces distinctions méthodologiques sont indéniables, un matérialisme complet doit néanmoins pouvoir les dépasser. Il s’agit alors de donner un sens politique à la sensibilité et d’enrichir par là même notre compréhension de la méthode critique.

Si la perspective éco-marxiste permet d’enrichir la théorie des agencements par l’étude des rapports de pouvoir, la perspective néo-matérialiste ajoute une dimension ontologique précieuse à la critique du capitalisme.

Tel que redéfini par l’approche éco-marxiste, le capitalisme est non seulement une méthode d’exploitation et d’appropriation de la nature, mais aussi, en conséquence, une méthode de dévalorisation de celle-ci. Dévalorisation économique autant que symbolique : puisque dans le système marchand de production la seule valeur est la valeur d’échange, alors tout ce qui n’est pas payé est privé de valeur. La dynamique d’appropriation explique ainsi concrètement la distinction entre ce qui compte et ce qui ne compte pas. Elle explique aussi comment la partition entre nature et culture s’applique à l’intérieur-même de l’humanité, justifiant l’exploitation et la domination de certains groupes sociaux par la nature supposée des membres qui les composent. Ainsi l’appropriation s’accompagne-t-elle d’un processus de naturalisation des êtres appropriés : car, dans ce cadre, la nature, c’est « l’ensemble des réalités n’ayant pas de valeur, disponible pour l’appropriation23 ». Le capitalisme se caractérise par un processus de naturalisation qui justifie et renforce l’exploitation productiviste du monde. C’est dire qu’il définit aussi un type de sensibilité, une manière d’expérimenter le monde dans laquelle la plupart des êtres et des processus sont invisibilisés parce que dévalorisés.

Or, une des ambitions les plus constantes des « nouveaux matérialismes » est précisément de modifier notre expérience du monde. Ici encore, Bennett est la plus explicite : sa philosophie est conçue comme une manière de nous rendre attentif·ves à ce que le regard « moderne » invisibilise. Elle va jusqu’à parler d’une « manière de percevoir contre-culturelle24 », qui consiste à apprendre à voir la participation et l’engagement des êtres non-humains dans la productivité de la nature – et donc dans notre propre vie. Une telle réforme de la sensibilité passe par la modification de nos récits : plutôt que de débusquer l’activité humaine sous les phénomènes, comme dans l’approche du matérialisme historique, on insistera sur la participation des vers de terre, par exemple, ou de la photosynthèse, dans l’histoire de l’agriculture humaine. Ainsi se construit selon Bennett la possibilité d’une sensibilité écologique.

Une telle méthode a certes ses défauts : elle présuppose par exemple, de manière paradoxalement idéaliste, que c’est en modifiant nos représentations du monde et les affects qui y correspondent que l’on modifiera nos pratiques. Mais elle contient aussi quelque chose de précieux qu’on doit pouvoir retenir : l’identification d’une dimension politique de la sensibilité. En effet, si la tentative de réorienter notre sensibilité sans comprendre les rapports de pouvoir qui la constituent est impuissante, réciproquement, une critique des rapports de pouvoir est pareillement impuissante si elle ne s’accompagne pas d’une réorientation de la sensibilité.

Le processus de dévalorisation, au cœur du capitalisme, est en même temps un processus d’invisibilisation : il consiste à intégrer dans la production économique du travail et de l’activité sans les payer, c’est-à-dire sans reconnaître que leur appropriation participe, de fait, au processus de valorisation du capital. Dès lors, l’identification et la critique de ces processus de dévalorisation consistent en même temps à rendre visible ce qui était invisibilisé. Les études féministes ont par exemple mis au jour que l’appropriation gratuite du travail reproductif effectuée majoritairement par les femmes25 est une condition constitutive de l’augmentation du capital : elles ont ainsi permis de reconnaître comme travail (non-payé) ce qui était considéré comme des tâches naturellement dévolues aux femmes. Elles ont rendu visible ce qui ne l’était pas du fait des rapports de domination. Il en va de même de l’embrigadement des non-humains, vivants ou non-vivants, dans l’augmentation du capital : il s’agit de nous rendre attentif·ves à ce que le capitalisme recouvre et dissimule par son fonctionnement.

La critique correspond aussi à un mode d’attention : elle consiste à faire rentrer dans le domaine du sensible ce qui en était exclu et à revoir les partages entre ce qui compte et ce qui ne compte pas. Une politique de la sensibilité est nécessairement impliquée dans la critique des rapports de pouvoir. Et, de même, la constitution d’une sensibilité écologique doit en passer par la mise au jour des processus concrets de dévalorisation des humains et des non-humains. C’est alors la critique elle-même qu’on repense. Elle n’est ni une méthode anthropocentrée qui retrouve des raisons sociales au fondement de tous les phénomènes, ni simplement méthode négative de dénonciation des rapports de pouvoir, ou une manière de distinguer indûment ce qui est hybridé ; elle est une méthode de revisibilisation de l’activité des êtres (humains et non-humains) et des liens que nous tissons, contre leur dévalorisation capitaliste. Au plus proche de son étymologie, critiquer consiste à discerner, c’est-à-dire à apprendre à voir et à porter notre attention sur ce qui demeurait recouvert.

Lire aussi sur Terrestres : Frédéric Neyrat, « Qu’est-ce que l’inhumain ? », mai 2023.

Bien sûr, discerner ne suffit pas : on peut très bien voir et savoir sans agir. Les modes d’attention ne sont pas par eux-mêmes des modes de transformation. Mais, parce qu’ils sont susceptibles d’identifier une situation commune d’exploitation de groupes humains et non-humains, ou de faire prendre conscience de l’agentivité des matérialités soumises à la machine capitaliste, et donc aussi des manières de lui résister, ils permettent de redéfinir l’action politique en contexte d’écocide, ouvrant la perspective de nouvelles formes d’alliances entre humains et non-humains et d’une recomposition de la lutte politique26. Une sensibilité critique potentialise la dimension affective de manière à la transformer en force pratique.

La première des articulations proposées ici entre les adversaires néo-matérialistes et éco-marxistes concerne la façon dont une philosophie relationnelle, partant des liens établis entre l’être humain et les matérialités non-humaines, fournit les outils pour étudier les rapports concrets de pouvoir et d’exploitation. C’est précisément selon la forme des relations, des réseaux ou des hybridations que peut s’établir le rapport de pouvoir.

La deuxième de ces articulations permet d’envisager le capitalisme, non pas seulement comme un système social de production, mais comme une manière d’organiser la nature susceptible d’en capter la productivité et de la transformer en plus-value. Ressaisi dans le cadre d’une métaphysique de la matière active, le capitalisme est un processus d’appropriation et de réorientation de cette activité.

Enfin, la troisième articulation concerne le potentiel critique d’une sensibilité portée sur l’agentivité non-humaine, qui s’oppose à la dévalorisation proprement capitaliste de la « nature » et rend ainsi possible une redéfinition des modalités de la lutte pratique.

Il n’y a pas à opposer la critique politique des rapports de pouvoir concrets à la métaphysique comprise comme discours plus général sur la nature du réel et la place de l’être humain dans le monde. C’est précisément parce que les êtres humains sont des corps matériels plongés au milieu d’autres corps matériels que leurs agentivités, socialement combinées, sont des forces de transformation du monde. Si, dans l’histoire de la philosophie, le matérialisme a souvent été une pensée sulfureuse et radicale27, c’est aussi dans la mesure où il ne sépare pas les questions métaphysiques des questions politiques. Les crises écologiques ravivent le double besoin d’une compréhension fondamentale des rapports entre les humains et les autres êtres, ainsi que d’une analyse des conséquences de l’action délétère de certains groupes humains. C’est ainsi en-deçà des fausses séparations qu’il s’agit de revenir afin de fonder un matérialisme complet : anticapitaliste et métaphysique.

Image d’accueil : Photo de Steve Johnson sur Unsplash.

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

Notes

- Notons cependant qu’en France les débats se sont plutôt structurés autour de la catégorie de « vivant » (chez des auteurs comme Baptiste Morizot par exemple) plutôt qu’autour d’un questionnement sur l’agentivité de la matière. Dans cet article, mon point de départ est l’état de la controverse dans les milieux académiques anglo-saxons et son inscription dans la longue histoire des philosophies matérialistes.

- D. Diderot, « Spinosistes », Encyclopédie, ou dictionnaire raisonnée des sciences, des arts et des métiers, Vol. XV, 1765, p. 474a.

- F. Engels et K. Marx, La Sainte Famille, ou Critique de la critique critique. Contre Bruno Bauer et consorts, Paris, Les Éditions Sociales, 2019, p.152.

- Dans Nous n’avons jamais été modernes, B. Latour considère que la méthode critique conduit à distinguer par la théorie ce qui est toujours hybridé dans la pratique. En l’occurrence, c’est la critique qui distingue entre nature et culture, là où la pratique entremêle au contraire toujours humains et non-humains. Voir Nous n’avons jamais été modernes. Essai d’anthropologie symétrique, [première édition 1991], 1997, La découverte poche, Chapitre 2 « Constitution », § « La puissance de la critique », p. 53-56.

- D. Coole et S .Frost, New materialisms. Ontology, Agency and Politics, 2010, Duke University Presse, Durham and London. p. 8.

- En ce sens, les nouveaux matérialistes reviennent à la distinction cartésienne originelle entre substance corporelle et substance pensante, dont ils font la matrice des autres dualismes.

- K. Barad, Frankenstein, la grenouille et l’électron, Asinamali, 2023, p.49-50.

- Ce concept est repris par Bennett à Deleuze et Guattari.

- Rosi Braidotti tente par exemple d’intégrer la critique du capitalisme à sa pensée du posthumain. Voir par exemple « Posthuman Critical Theory », Journal of Posthuman Studies, vol. 1, n. 1, 2017, p. 9-25.

- J. Bennett, Vibrant Matter. A political ecology of things, 2010, Duke Université Press, Durham and London, p. xv.

- Ibid., p. 37. Notons tout de même que Bennett ajoute tout de suite que le concept d’assemblage atténue certes la responsabilité des acteurs humains, mais ne la supprime pas. Elle l’intègre plutôt dans un contexte relationnel et permet même, selon elle, de mieux la cerner.

- C. Leduc, « L’enchantement de la machine : la nature systémique du néo-matérialisme », 2022, Cahiers Société, 4, p. 95-114.

- A. Malm, L’Anthropocène contre l’histoire. Le réchauffement climatique à l’heure du capital, 2018, La Fabrique, Paris.

- A. Malm, L’Anthropocène contre l’histoire. Le réchauffement climatique à l’heure du capital, op. cit., p. 128.

- Idem.

- J. W. Moore, Le Capitalisme dans la toile de la vie. Écologie et accumulation du capital, 2020, Toulouse, l’Asymétrie, p. 17.

- J. W. Moore, L’Écologie-monde du capitalisme. Comprendre et combattre la crise environnementale, 2024, Paris, Éditions Amsterdam, p. 94-96.

- Ces trois exemples sont ceux de Jane Bennett dans Vibrant Matter.

- Ibid., p. ix. [je traduis].

- Moore, Le capitalisme dans la toile de la vie, p. 60.

- Idem.

- Paru dans Environmental Humanities, 15 : 2 / July 2023, et traduit en français sur Terrestres.

- Paul Guillibert, Exploiter les vivants. Une Écologie politique du travail, 2023, Éditions Amsterdam, Paris, p. 74.

- Vibrant Matter, p. xiv.

- Voir par exemple S. Federici, Le C apitalisme patriarcal, 2019, La Fabrique.

- Dans le contexte français, c’est le chemin ouvert par Léna Balaud et Antoine Chopot dans Nous ne sommes pas seuls. Politique des soulèvements terrestres, Paris, Seuil, Anthropocène, 2021.

- Pour ne prendre des exemples que dans le 18e siècle, au moment où le mot « matérialisme » se répand, Diderot a été emprisonné pour ses écrits ; La Mettrie a dû s’exiler ; Helvétius a dû publiquement renier son livre De l’Esprit.

L’article Pour un matérialisme complet : réconcilier écomarxisme et « nouveaux matérialismes » est apparu en premier sur Terrestres.

Christian Laval · Pierre Dardot

Texte intégral (1808 mots)

Temps de lecture : 4 minutes

L’extrême-droite semble inarrêtable. Sur tous les continents, elle engrange victoires idéologiques et électorales. Elle capte les colères qu’elle transforme en carburant politique grâce aux technologies numériques. De l’Inde à Israël, en passant par la Russie et les États-Unis, son nationalisme ethnique fabrique des ennemis intérieurs et extérieurs, prépare ou provoque les guerres de basse ou haute intensité. De plus, là où elle ne domine pas encore, les politiques inégalitaires et autoritaires du néolibéralisme nourrissent les insatisfactions et lui servent de tremplin.

Comment cette « polycrise » est-elle en train de se muer en néo-fascisme ? À mesure que s’accentue l’impasse économique, sociale et écologique du capitalisme, s’élève sur chaque continent des discours eschatologiques. La proclamation de la fin des temps donne du crédit à l’accélérationnisme de la droite radicale et de l’extrême-droite. Agitant les peurs avec son discours sur l’effondrement civilisationnel, ces droites veulent agir vite en se débarrassant de l’héritage humaniste, fût-il limité et partial, de la modernité occidentale. Pour elles, l’intensification technologique permettrait de relancer une nouvelle vague de croissance et de croyance dans le progrès ; le conflit racial permettrait d’expurger les corps étrangers et de refaire l’unité de la communauté. Dans tous les cas, la technologie est salvatrice, la société industrielle et le capitalisme sortent renforcés : le modernisme réactionnaire triomphe. À chaque fois, cette guerre aux peuples s’appuie sur une « guerre des valeurs » faisant l’éloge du génie capitaliste, de la nation ethnique blanche, des empires passés, de la prééminence masculine, de la religion et des valeurs traditionnelles.

Plutôt que de croire que la résolution des multiples crises viendra des États ou d’une « communauté internationale » désormais en décomposition, il est vital d’inventer une nouvelle politique des peuples au-delà de la souveraineté des États-nations. Pour sortir de notre impuissance collective, il est nécessaire de reprendre la question d’un internationalisme démocratique tout en la renouvelant depuis l’horizon écologique, égalitaire et démocratique des communs. Pierre Dardot et Christian Laval défendent l’idée qu’une nouvelle cosmopolitique, entendue comme une action collective par le bas au-delà des frontières, pourrait faire obstacle au pire. Elle s’inspire des expérimentations alternatives et des pratiques de transnationalisation qui se développent au sein des luttes écologistes, féministes, antiracistes, autochtones, syndicales et paysannes.

Inscrivez-vous pour recevoir, tous les quinze jours, nos dernières publications, le conseil de lecture de la rédaction et des articles choisis dans nos archives, en écho à l'actualité.

Comme l’indique la quatrième de couverture de Instituer les mondes. Pour une cosmopolitique des communs, paru aux éditions de La Découverte en 2025 :

Ces mouvements esquissent partout une politique des communs, ces institutions fondées sur l’autogouvernement des milieux de vie. Mais, si leurs promesses démocratiques et égalitaires dessinent déjà un autre horizon politique, il ne suffit pas d’attendre patiemment que ces petits îlots se multiplient et s’agrègent pour en révéler la puissance révolutionnaire planétaire. Il s’agit maintenant de se demander comment penser les échelles d’action et leur articulation sans céder à l’illusion d’un emboîtement vertical. C’est cette question stratégique fondamentale qu’affrontent ici Pierre Dardot et Christian Laval. L’enjeu suppose de tirer le bilan des internationalismes du passé, de comprendre les limites que l’altermondialisme s’est lui-même imposées et d’établir l’inadéquation des variétés anciennes de cosmopolitisme aux exigences nouvelles. En œuvrant à composer un monde commun qui procéderait des multiples manières de faire monde, la cosmopolitique des communs permet désormais d’envisager lucidement la possibilité d’une nouvelle phase de mobilisation mondiale.

Pierre Dardot (philosophe et chercheur à l’université Paris-Ouest-Nanterre-La-Défense) et Christian Laval (sociologue, professeur émérite de sociologie à l’université Paris-Nanterre) dialogueront avec Pierre Sauvêtre (maître de conférences en sociologie à l’Université Paris Nanterre) et Sophie Gosselin (philosophe et enseignante à l’EHESS).

Une rencontre organisée par Terrestres, avec les éditions La Découverte et l’Académie du climat.

Le mercredi 18 juin 2025 de 19h à 22h, à la Salle des mariages de l’Académie du climat (2 place Baudoyer 75004 Paris).

Entrée libre, inscription souhaitée, disponible en cliquant sur ce lien.

Sur place, retrouvez un stand librairie et un coin revue Terrestres.

Copyright : Pauline Le Goff

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

L’article Rencontre Terrestres : Face au chaos du monde, le pari d’un nouvel internationalisme est apparu en premier sur Terrestres.

Collectif

Texte intégral (1961 mots)

Temps de lecture : 4 minutes

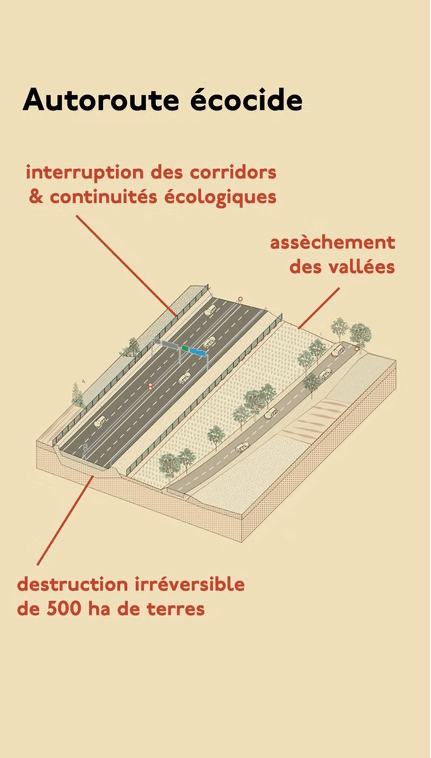

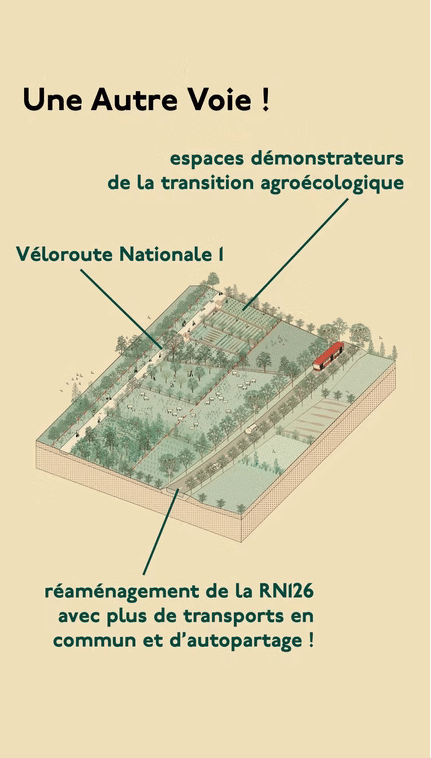

Nous allons vivre un été déterminant. D’ici à quelques jours, les machines et les bulldozers d’Atosca reviendront dans le Sud-Tarn pour terminer leur travail de destruction, bétonner notre terre, araser nos collines.

Nous devons tout faire pour les en empêcher, nous organiser collectivement pour les faire reculer.

Contre l’A69, une barricade juridique vient de céder. Il s’agit désormais de bloquer la reprise du chantier concrètement sur le terrain et de faire monter la lutte au niveau national, de constituer partout des comités de soutien et de montrer aux aménageurs et à l’État qu’ils nous trouveront toujours sur leur chemin.

Nous ne nous laisserons pas bitumer sans résistance.

Il va se jouer, ces prochains mois, une bataille décisive. Ils auraient rêvé nous voir acculé.e.s, écrasé.e.s et désespéré.e.s après ces années de lutte acharnée mais nous sommes toujours là, plus déterminé.e.s que jamais.

Nous invitons tous celles et ceux qui se sentent relié.e.s à ce bout de territoire, tous celles et ceux qui sont révoltées par la situation actuelle à nous rejoindre. Pour faire de cet été brûlant une saison de lutte. Que la canicule qui nous attend ne soit pas la seule raison qui fasse suer les aménageurs.

Inscrivez-vous pour recevoir, tous les quinze jours, nos dernières publications, le conseil de lecture de la rédaction et des articles choisis dans nos archives, en écho à l'actualité.

C’est une tâche qui nous incombe à tous et toutes. Nous ne pouvons pas laisser passer les pelleteuses, nous laisser happer par la sidération, courber l’échine face à leur violence. Si l’A69 se fait, nous savons qu’elle ouvrira un boulevard pour tous les autres projets écocidaires. C’est le combat écologiste et social du moment, celui qui détermine tous les autres, celui sur lequel nous devons désormais mettre toute notre énergie.

Nous appelons partout en France à créer des comités locaux contre l’A69.

Il faut reprendre l’initiative, riposter, résister. Jeter toutes nos forces dans la bataille.

Partout en France, retrouvons-nous autour de cette lutte, conspirons, organisons des soirées de soutien et des concerts, témoignons de notre solidarité avec les camarades engagé.e.s dans le Sud Tarn, préparons des convois pour les rejoindre, lançons des info-tours, organisons des covoiturages.

Réactivons des réseaux en dormance, les comités Zad, les groupes de Bure, etc. Appelons les associations et les syndicats à se mobiliser. Composons ensemble malgré nos différences et cultures politiques. Faisons de l’A69 la priorité de nos combats écologistes, anti-autoritaires et anticapitalistes.

Soyons des milliers à descendre dans le Sud Tarn cet été, dès la reprise des travaux. Pour en faire des vacances interminables que les aménageurs n’oublieront pas. Un été flamboyant fait d’occupations éphémères, de blocages, de fêtes et de sabotage. L’été s’annonce chaud. Nous avons l’opportunité, ensemble, de les mettre en difficulté.

Aujourd’hui, rien n’est encore acté, rien n’est encore joué, rien n’est irréversible : de l’herbe repousse déjà depuis trois mois sur les chantiers abandonnés, le bitume n’est pas coulé, les ponts sont loin d’être finis, les terrassements inachevés.

Tout dépend de nous. Nous avons appris que des surgissements populaires naissent la magie, la surprise et la puissance. Nous savons que nous pouvons être une force incontrôlable. Proliférons la lutte ! Déferlons de joie dans le Tarn pour porter haut le rapport de forces et leur rendre la vie impossible ! Seule la résistance populaire aura raison des bétonneurs.

– Dès le mois de juin, mobilisons-nous chez nous, dans nos villes et villages pour créer des groupes locaux, parler de la lutte, diffuser l’information, tracter sur les marchés , mener des campagnes d’affichage, faire grandir l’écho de la lutte.

– À la reprise des travaux, faisons aussi entendre notre colère partout, ciblons les chantiers et les intérêts de NGE sur tout le territoire, de manière décentralisée. Rendons-nous sur place pour faire un comité d’accueil aux machines, une grande farandole pour être ensemble et leur faire face !

– Du 4 au 6 juillet, rendons-nous tous et toutes dans le Sud Tarn pour la Turbo Teuf et organisons un moment de convergence pour penser un été intense de résistance.

L’A69 ne passera pas !

NO MACADAM !

Pour suivre l’actualité de la lutte : t.me/stop_a69

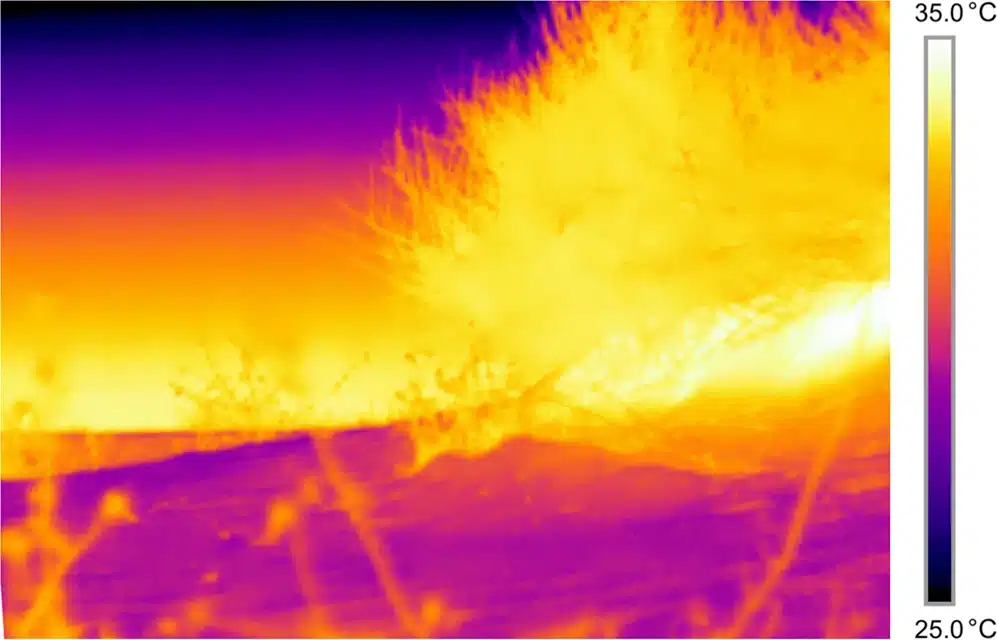

Crédits : La voie est libre.

Lire aussi sur Terrestres : Nelo Magalhães, « Arrêt de l’A69 : s’épargner le cycle de vie d’une autoroute », mars 2025.

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

L’article Contre la reprise des travaux de l’A69, appel à créer des comités locaux est apparu en premier sur Terrestres.

Anna Lowenhaupt Tsing

Texte intégral (1240 mots)

Temps de lecture : 2 minutes

!! ATTENTION : COMPLET !!

Oups ! Nous venons de fermer le formulaire d’inscription à la rencontre avec Anna Tsing : la salle est pleine. Nous sommes à la fois heureux·ses de ce succès et navré·es pour celles et ceux qui n’ont pas pu s’inscrire

Moustiques, infrastructures, spores, jacinthes, charançons, éléphants, gyres de plastique, plantations, déblais, crabes à mitaines… Savons-nous regarder les natures abîmées de l’Anthropocène ? Anna Tsing, l’anthropologue qui nous apprend à penser « la vie dans les ruines du capitalisme », peut nous y aider.

À l’occasion de son passage en France pour une série d’événements autour de la parution de son nouveau livre Notre nouvelle nature, Anna Tsing dialoguera avec la philosophe Emilie Hache (Université Paris Nanterre, autrice de Ce à quoi nous tenons et De la génération, éditions La Découverte) et avec Philippe Pignarre, éditeur (collection « Les Empêcheurs de penser en rond » chez La Découverte) et traducteur, co-auteur avec Isabelle Stengers de la traduction en français de Notre nouvelle nature.

La discussion sera animée par Jade Lindgaard, journaliste responsable du pôle écologie à Mediapart, et traduite en direct par Miranda Richmond Mouillot, autrice, traductrice et interprète.

Une rencontre organisée par Terrestres, avec les éditions du Seuil et l’Académie du climat.

Le vendredi 13 juin 2025 de 19h30 à 21h30, à la Salle des fêtes de l’Académie du climat (2 place Baudoyer 75004 Paris).

Entrée libre sur inscription en cliquant sur ce lien.

Sur place, retrouvez un stand librairie et un coin revue Terrestres.

Notre nouvelle nature. Guide de terrain de l’Anthropocène, dirigé par Anna Lowenhaupt Tsing et co-écrit par Jennifer Deger, Alder Keleman Saxena et Feifei Zhou, traduit par Philippe Pignarre et Isabelle Stengers aux éditions du Seuil, collection « Écocène », mai 2025.

Image d’accueil : ©Drew Kelly

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

L’article Rencontre Terrestres : Anna Tsing et les nouvelles natures de l’anthropocène est apparu en premier sur Terrestres.

Thibault De Meyer · Vinciane Despret

Texte intégral (5946 mots)

Temps de lecture : 14 minutes

À propos d’Un monde immense : comment les animaux perçoivent le monde, Ed Yong, Les Liens qui Libèrent, 2023

L’un de nous l’avait conseillé à l’autre : « toi qui as envie d’écrire des fictions et même des sciences fictions dont les animaux seraient les héros, tu y trouveras pas mal de choses qui nourriront ton imagination ». Ed Yong est avant tout un journaliste scientifique qui s’intéresse, de manière privilégiée aux sciences de la vie. Ses blogs ont rapidement rencontré un immense succès, comme l’ont fait ses publications dans National Geographic, Nature, le New-York Times, et bien d’autres. Ce succès est à la fois dû à son indéniable talent de conteur et à cet intérêt grandissant pour les vivants autres qu’humains, intérêt auquel même les sciences humaines et sociales, pourtant pendant longtemps assez rétives à l’histoire naturelle, ont participé. Ajoutons qu’en 2016, il avait déjà publié un premier ouvrage sur les microbes et les microbiotes, I Contain Multitudes: The Microbes Within Us and a Grander View of Life1. Tous les travaux d’Ed Yong sont donc plutôt orientés par un double souci d’exactitude scientifique et de familiarisation.

Émerveiller

Il n’appartenait pas dès lors à son projet de nourrir des autrices en mal d’imagination. Mais on pourrait dire que, d’une certaine manière, c’est ce qu’Un monde immense peut attendre, ou peut susciter : de l’imagination. D’abord, c’est un feu d’artifice, on va d’étonnements en émerveillements. L’effet n’est évidemment pas fortuit : ce livre est mu par la curiosité incroyable de son auteur, tout comme il atteste de son érudition scientifique époustouflante. Un monde immense est un titre qui tient ses promesses, ne fut-ce que parce que Ed Yong a justement élargi ce monde qui est peuplé de bien plus de merveilles que ce que nous aurions pu imaginer. Et nous aimons tous deux l’idée que s’il peut nourrir de nouvelles sciences fictions, c’est en sachant à présent que les technologies les plus étonnantes, les plus sophistiquées qu’on aurait eues à inventer imaginairement pour les écrire, étaient déjà là, sous forme de techniques corporelles, de possibilités perceptives, en attente d’être simplement remarquées et comprises dans leur grande ingéniosité2. Baptiste Morizot n’avait pas tort quand il affirmait que pendant des années on est allés puiser la matière de nos récits sur d’autres planètes fictives alors que nous avions, dans notre monde, de quoi faire proliférer les histoires3.

Inscrivez-vous pour recevoir, tous les quinze jours, nos dernières publications, le conseil de lecture de la rédaction et des articles choisis dans nos archives, en écho à l'actualité.

Mais le plus grand mérite d’Ed Yong, du moins à nos yeux d’amateurs de dispositifs de savoir, n’est pas seulement là. Sa fascinante enquête le conduit à toujours contextualiser, c’est-à-dire à veiller à insérer dans un réseau de relations ce qu’il inventorie : il ne s’agit pas du vautour, de la poule ou du rat-taupe, mais de la poule de tel chercheur, du vautour de telle autre, du rat-taupe de telle équipe. Comment cherche-t-on ? Comment trouve-t-on ? Qu’est-ce que cela demande comme sagacité, comme créativité, comme patience, comme heures d’observation, comme flair ? Voilà également ce qui est raconté.

Mais, surtout, ce qui ressort particulièrement de sa lecture si l’on suit ce fil, c’est une forme de récit d’aventures scientifiques tout particulier, que nous tenons à honorer. Car derrière chaque trouvaille, chaque résultat de recherche se trame une question cruciale : qu’est-ce que telle ou telle découverte a mis en œuvre comme — ce que nous appellerions —« création d’accords » ? Ainsi, lorsque Rulon Clarck dit à Ed Yong : « L’étude des reptiles rend le chercheur très sensible à la température et au temps qu’il fait » (p. 181), ou encore lorsque Graham Martin lui signale ce contraste en rappelant que le monde visuel des humains se trouve devant eux, les humains se déplaçant en y entrant, alors qu’en revanche, « le monde aviaire se trouve tout autour des oiseaux et ils se déplacent en le traversant » (p. 89).

Ed Yong nous rappelle qu’entrer dans un monde tout autre demande d’apprendre à devenir un peu « autre ». C’est-à-dire d’apprendre, comme le soulignait Donna Haraway à propos du travail de Barbara Smuts tentant de familiariser les babouins à sa présence4, de se « défaire » et de se « refaire ». D’apprendre à désapprendre en quelque sorte. « Tout ce que nous connaissons à ce jour au sujet de la vision animale, lui dit Sumner-Rooney, est fondé sur l’œil. Nous nous appuyons entièrement sur tout un siècle de travaux portant sur les rétines contigües, dont les photorécepteurs sont proches et regroupés ». Or, précise le chercheur, « un animal n’a pas besoin de voir une image pour utiliser la vision. Mais les humains sont des créatures qui dépendent tellement de la vision que tenter de concevoir des systèmes complètement étrangers est très difficile5 » (p. 87).

Lire aussi sur Terrestres, Roméo Bondon, « Penser depuis l’oiseau », décembre 2020.

S’accorder

C’est la raison pour laquelle Yong va également s’intéresser à certaines particularités de certain·es scientifiques. Ainsi, beaucoup de biologistes sensoriels ont fait des études artistiques, ce qui les rend capables de voir « au-delà des mondes sensoriels créés automatiquement par nos cerveaux », d’autres sont doté·es de « facultés divergentes » : l’une, qui étudie la vision des céphalopodes, ne peut reconnaître les visages ; l’autre, daltonien, étudie la vision de la couleur chez les papillons ; telle autre encore qui étudie les signaux visuels et vibratoires chez les paons voit les couleurs différemment selon qu’elle les regarde d’un œil ou de l’autre.

C’est aussi cela que nous nommons des « créations d’accord », mais il ne s’agit pas que de cela. Il s’agit, pour chacun de ces scientifiques de « s’accorder » (le terme anglais attunement serait ici parfait), de penser non dans la tête de l’autre, mais dans le monde de l’autre, le monde que l’autre crée par ses perceptions, ses intérêts, ses possibilités d’agir. Et pour ce faire, ielles doivent souvent rejouer tout ce que l’on croyait savoir, non seulement eu égard à nos propres manières corporelles, sensibles et perceptives d’être en tant qu’humain·es, mais également l’héritage de décennies de recherches. Il s’agit de se désaccorder de son propre monde, de ses propres usages. Et tel est bien le motif de l’enquête au long cours qu’a menée Ed Yong. Non pas nous décentrer (ne serait-ce pas nous arroger une fois encore la position du centre ?), non pas se mettre « dans la tête » d’un autre, mais chercher à habiter autrement un monde autre. Devenir sensible à d’autres choses, comme à la température et au temps qu’il fait ; apprendre à voir le monde non comme quelque chose devant nous (comme un tableau), mais comme un paysage qui nous entourerait, non seulement tout autour, mais au-dessus et en dessous. Un monde immense en fait.

Le livre a reçu comme sous-titre : « comment les animaux perçoivent le monde ». C’est l’occasion pour nous de revenir sur ce que nous nous entendons souvent dire : en l’occurrence, qu’il est impossible de se mettre dans la tête d’un animal. Que l’on ne pourra jamais « réellement » savoir ce qu’il pense ou comment il pense. Mais n’est-ce pas là le plus toxique des malentendus ? Ce qui nous attriste le plus dans ce type de mise en garde, de refus, ou de critique scientiste ou positiviste, c’est en fait qu’elle repose sur une conception, ou plutôt une ambition, d’un savoir « totalisant ». Un peu comme si ce qui doit être découvert devait être le miroir identique d’un réel qui attendrait d’être « dévoilé » — celles et ceux qui ont lu l’extraordinaire livre de Carolyn Merchant, La mort de la nature, verrait tout de suite dans cette ambition de dévoilement le produit d’une histoire des sciences qui porte encore les marques redoutables de l’inquisition.

Imaginer

Autant dire que cette conception du savoir, du rapport de ce que l’on sait avec le réel ne peut être que sans imagination. En revanche, les savoirs des scientifiques que nous aimons, parce qu’ils nous intéressent, parce qu’ils réussissent vraiment à modifier ce que nous savons et que ces savoirs ont des effets dans ce monde, ne peuvent apprendre de ceux qu’ils étudient qu’en spéculant, en approximant, en se défaisant, souvent sur le mode du jeu, des manières habituelles d’habiter le champ de nos perceptions — ce que Yong nomme « un saut imaginatif éclairé » — ne fut-ce que pour résister à la tentation de voir leur sens à travers les nôtres (p. 22) : « Au cours de ce voyage (…) nos intuitions seront nos plus grands handicaps et les fruits de notre imagination nos plus grands atouts » (p.23).

« Aucune créature ne peut tout percevoir, et aucune n’en a besoin »

Ed Yong

C’est d’ailleurs avec ce même terme que s’ouvre le livre, avec ses premiers mots : « Imaginez un éléphant dans une pièce. Un mammifère imposant. Une évidence massive. Imaginez une pièce assez vaste pour l’accueillir (…) Imaginez une souris qui se faufile dans la pièce en trottinant ». Nous voilà prévenu.es, voilà ce qui est attendu de nous : accepter l’épreuve de l’imagination. L’écriture d’Ed Yong, d’entrée de jeu, performe une mise en condition, c’est un dispositif. Il le reconnaîtra un peu plus loin, c’est bien de cela dont il s’agit lorsqu’il annonce les thématiques de chacun des chapitres « ensuite [lorsque nous aurons parcouru les chapitres sur des sens qui nous sont proches et encore facilement accessibles], tels des voyageurs sensoriels confirmés dont l’imagination a été pleinement préparée, nous ferons notre saut imaginatif le plus difficile dans le monde des sens étranges » (p. 26).

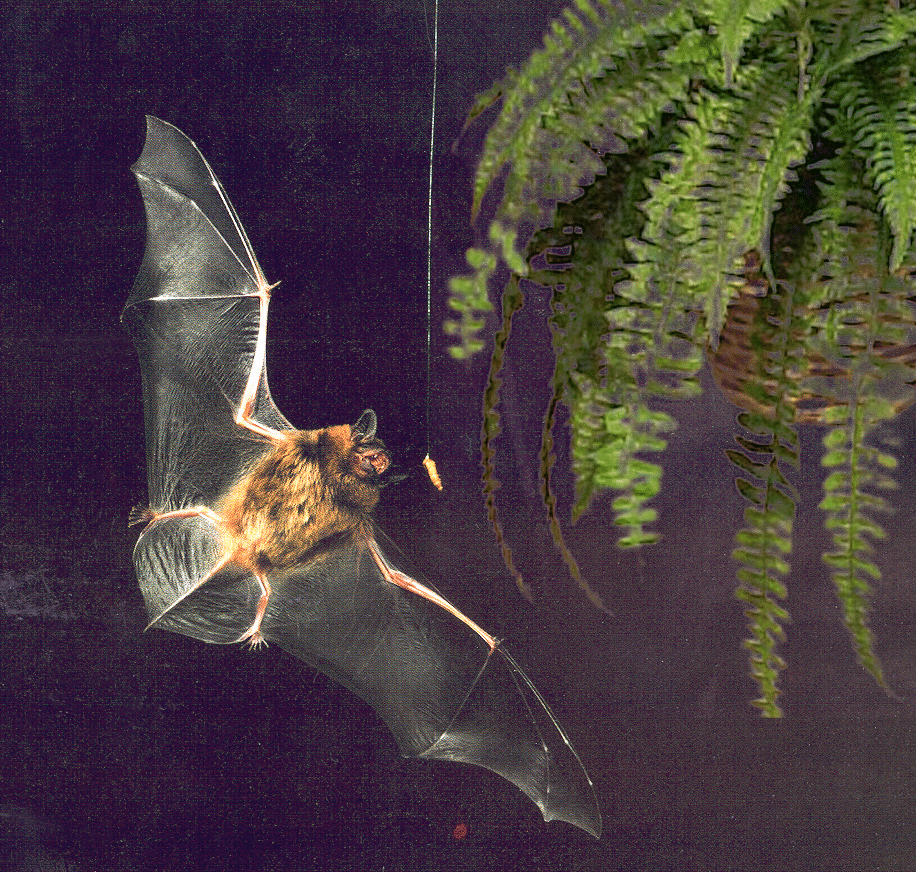

Attardons-nous d’abord encore un peu sur la première mise en scène, cette rencontre d’un éléphant et d’une souris dans une pièce. Arrivent ensuite un rouge-gorge, un hibou, une chauve-souris, un serpent à sonnette, une araignée, un moustique. Chacun de ces êtres va bouger, chanter, envoyer des signaux. Certains vont les percevoir, d’autres pas : chacun reçoit en fait une petite partie de ce que les autres accueillent sensoriellement, qui avec l’ouïe, qui avec le toucher, qui avec la vue, l’odorat, la thermoréception, celle des infrarouges, des ultrasons, des ultraviolets, des infrasons, des champs magnétiques, des courants électriques, des phéromones — parfois même avec une combinaison de plusieurs régimes de sensation. « Aucune créature ne peut tout percevoir, et aucune n’en a besoin » (p. 18). Pourquoi serions-nous différents ?

Peupler

Il ne s’agit donc pas de « révéler » des mécanismes perceptifs, mais de tenter de comprendre, d’habiter par l’imagination un monde « qui s’étend et s’approfondit » (p. 24). Et c’est bien là le but, le motif de ce livre, étendre et approfondir le monde. Le peupler. Ou plus précisément (et qui nous semble répondre à la tentation toxique d’un savoir « totalisant »), osons un néologisme inspiré de William James, de le « pluriversifier », de le reconnaître comme un « plurivers6 ». Un monde compris comme une pluralité de mondes hétérogènes aux connexions et aux frontières mobiles, « un monde, comme l’écrivait James, ni enroulé sur lui-même, ni clos ». Cherchez les connexions, vous ouvrirez des portes d’univers, et ce sont des expérimentations : écoutez les petits suceurs de sève que sont les membracides, et vous vous apercevrez, propose Yong, que « les plantes sont parcourues de chants vibratoires », suivez un chien en promenade, vous découvrirez que « les villes sont quadrillées d’un écheveau d’odeurs porteuses des biographies et des histoires de ses habitants7 » (p.24).

Ce sur quoi nous voudrions insister, c’est que l’observation est toujours médiée.

L’un de nous pourrait donner à cette démarche particulière de savoir un nom, celui de la « perspective éthologique8 ». L’adjectif « éthologique » permet d’insister sur un aspect qui traverse le livre d’Ed Yong lorsqu’il décrit le travail des scientifiques, mais qui est largement effacé au moment où il commente ce travail, à savoir que l’imagination est une condition nécessaire, mais non suffisante pour approcher les perspectives animales. Il faut en outre approcher les animaux qui font exister ces perspectives, les observer et éventuellement interagir avec eux : « pour comprendre l’Umwelt d’un autre animal, il faut observer son comportement » (p. 186).

Ce sur quoi nous voudrions insister, c’est que l’observation est toujours médiée. Il faut des caméras infrarouges pour étudier les mouvements de serpents à sonnette dans l’obscurité. Des haut-parleurs et une pièce isolée phoniquement pour évaluer les bruits qui sont entendus par les grenouilles túngara. Des radars pour se rendre compte que les baleines communiquent (ou du moins sont « en contact acoustique ténu », p. 274) à travers des milliers de kilomètres de distance. Des programmes informatiques pour ralentir les enregistrements sonores afin d’entendre la musique qu’émettent des oiseaux tels que les diamants mandarins et confirmer en même temps ce que « les passionnés d’oiseaux soupçonnent depuis longtemps, [en l’occurrence] que l’ouïe d’un oiseau capte beaucoup plus de détails par unité de temps que la nôtre » (p. 265).

Toutes ces technologies sont autant de bricolages que les éthologues s’efforcent de mettre au point pour approcher les perspectives animales. Qu’elles soient simples ou avancées, ces technologies n’offrent jamais d’accès immédiat aux mondes animaux : « Pour apprécier les couleurs que voit un autre animal, il ne suffit pas d’ajouter un filtre Instagram à votre vision » (p. 127). La description fine des médiations permet d’éviter l’illusion du Double Clic que critiquait Bruno Latour, l’illusion qu’on peut passer d’un état d’ignorance à un état de connaissance en un clin d’œil, en un ou deux clics tout au plus, par lesquels on pourrait passer du rien au tout, sans effort ni transformations9.

Tout au contraire, la description minutieuse qu’Ed Yong confère aux dispositifs d’observation scientifique sert de rempart à ce que Donna Haraway appelait, quant à elle, l’illusion de la mobilité infinie. Ce qu’elle affirmait dans son article séminal « Les savoirs situés » à propos des images qui tentent de montrer comment le monde est vu par une abeille vaut tout autant pour Un monde immense dans son ensemble : « Toutes ces images du monde [et tous les chapitres du livre de Yong] ne devraient pas être des allégories d’une mobilité et d’une interchangeabilité infinies, mais plutôt des allégories de l’élaboration de spécificités et de différences ainsi que du soin affectueux avec lequel certaines personnes s’efforcent d’apprendre à voir fidèlement à partir du point de vue d’un autre10 […] ».

Ce qui importe

La perspective élaborée par Ed Yong peut être dite éthologique pour une autre raison également. Dès lors qu’on approxime la perspective d’un autre animal, une question s’impose de manière récurrente : « Si les dichromates peuvent croître et prospérer avec quelques dizaines de milliers de couleurs, à quoi des millions de couleurs peuvent-elles bien servir aux trichromates ? » (p. 112). « Mais puisque les mantes ont déjà 12 catégories de photorécepteurs, à quoi six récepteurs supplémentaires spécialisés dans l’analyse de la polarisation de la lumière pourraient-ils bien leur servir ? » (p. 138), « Mais puisqu’un tel rayonnement [infrarouge] s’amenuise rapidement avec la distance, à quoi pourrait-il bien servir à un animal [le loup] qui a déjà une ouïe et un odorat très développés ? » (p. 187). Voilà donc la question éthologique : à quoi peuvent-elles bien servir, ces perspectives ? En quoi sont-elles importantes pour les êtres qui les ont développées ?

Pour répondre à cette question, Yong se met à raconter les us et coutumes des animaux : que mangent-ils ? À quel moment de la journée ? À quel endroit ? Comment s’accouplent-ils ? Qu’est-ce qui les séduit ou les rebute ? Avec qui communiquent-ils ? À quelle distance, dans quel milieu (aquatique, aérien) ? Qui sont leurs prédateurs et comment s’en protègent-ils ? Ainsi, pour ne prendre qu’un exemple, si les calmars géants ont les plus grands yeux de tous les animaux (des yeux de la taille d’un ballon de football), c’est pour apercevoir de loin les grands cachalots (leurs principaux prédateurs) : « Les grands cachalots ne produisent pas leur propre lumière. Mais, tel un submersible descendant dans les profondeurs, lorsqu’ils heurtent des petites méduses, des crustacés ou des planctons, ils déclenchent chez eux des éclairs de bioluminescence. Avec ses yeux d’une grandeur disproportionnée, le calmar est capable de voir ces scintillements caractéristiques à 120 mètres, distance suffisante pour pouvoir prendre la fuite » (p. 103).

Approcher une perspective, c’est donc plonger dans les milieux des animaux. Ed Yong parle de perspective ou de point de vue, mais on pourrait tout aussi bien évoquer des points d’ouïe, des points d’odorat, des points de vibration ou d’autres sens encore, car l’auteur leur octroie à tous voix au chapitre. On devrait aussi les concevoir comme des « points de vie11) », car toutes ces manières de percevoir sont autant de manières de vivre.

Une dernière raison d’appeler ces perspectives « perspectives éthologiques », c’est qu’elles nous invitent à modifier nos comportements. En effet, « au lieu d’entrer avec prudence et respect dans les Umwelten des autres animaux, nous leur infligeons notre propre Umwelt en les bombardant de stimulus de notre fabrication » (p. 396). Ainsi en va-t-il de toutes ces « pollutions sensorielles » qui, comparativement à d’autres formes de pollutions, sont moins souvent mentionnées : « À cause de nous, la lumière empiète sur la nuit, le bruit chasse le silence et de nouvelles molécules polluent l’eau et les sols. Nous détournons l’attention des animaux de ce qu’ils devraient percevoir, nous noyons leurs signaux vitaux en les leurrant dans des pièges sensoriels, comme les papillons de nuit sont attirés par la lumière d’une flamme » (pp. 396-7). En agrandissant le monde, en le pluriversifiant, Yong ne cherche pas à le rendre solide et indestructible, mais en montre toute la fragilité, tous les rapports subtils et instables entre les êtres et les perspectives — trop de lumière, trop de bruit, trop de signaux olfactifs mettent en péril même le plus immense des mondes.

Pour aller plus loin, lire aussi Frans de Waal, « L’invasion silencieuse. La primatologie d’Imanishi et les préjugés culturels dans les sciences », janvier 2022.

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques