07.01.2026 à 11:49

Éditer le génome pour soigner : où en sont les thérapies issues de CRISPR et ses dérivés ?

Texte intégral (1679 mots)

Ce qui ressemblait hier encore à de la science-fiction est désormais une réalité clinique : l’édition du génome humain avec CRISPR-Cas9 commence à guérir des maladies jusque-là incurables. Mais où en est réellement cette révolution annoncée ? Entre premiers succès cliniques, limites techniques et questions éthiques persistantes, les thérapies issues de CRISPR dessinent un paysage où promesses et prudence sont désormais indissociables.

Nous assistons à une nette montée des espoirs pour des maladies rares, souvent « orphelines ». Par exemple, un nourrisson atteint d’un déficit métabolique rare (une maladie génétique dans laquelle une enzyme ou une voie métabolique essentielle ne fonctionne pas correctement) dû à une mutation sur le gène CPS1, a reçu en 2025 un traitement « sur mesure » utilisant la technique d’édition de base (base editing), avec des résultats biologiques encourageants.

Aujourd’hui, l’édition génique n’est plus une hypothèse lointaine, mais donne des résultats concrets et change déjà la vie de certains patients. Pour comprendre ce qui est en train de se jouer, il faut revenir sur les progrès fulgurants de ces dernières années, des premiers essais pionniers aux versions de plus en plus sophistiquées de l’édition génomique.

Développée en 2012 grâce à l’association d’une endonucléase, Cas9, et de petits ARN guides (sgRNA), cette méthode d’édition ciblée du génome a bouleversé la biologie moderne, au point de valoir à ses inventrices le prix Nobel de chimie en 2020. Depuis son invention, le CRISPR-Cas9 classique est largement utilisé dans les laboratoires, dont le nôtre, pour créer des modèles cellulaires de maladies, fabriquer des cellules qui s’illuminent sous certaines conditions ou réagissent à des signaux précis, et explorer le rôle de gènes jusqu’ici mystérieux.

Un premier système extraordinaire mais imparfait

Côté clinique, l’utilisation de CRISPR-Cas9 a ouvert des possibilités thérapeutiques inédites : modifier précisément un gène, l’inactiver ou en corriger une version défectueuse, le tout avec une simplicité et une rapidité jusqu’alors inimaginables. Mais cette puissance s’accompagnait alors de limites importantes : une précision parfois imparfaite, avec des coupures hors-cible difficiles à anticiper (des modifications accidentelles de l’ADN réalisées à des endroits non prévus du génome), une efficacité variable selon les cellules, et l’impossibilité d’effectuer des modifications plus fines sans induire de cassure double brin (une rupture affectant les deux brins d’ADN à un site génomique spécifique) potentiellement délétère.

Ces limites tiennent en grande partie au recours obligatoire aux cassures double brin et à la réparation par homologie (mode de réparation de l’ADN dans lequel la cellule s’aide d’une séquence d’ADN modèle très similaire – ou fournie par le chercheur – pour réparer une cassure double brin), un mécanisme peu fiable et inégal selon les types cellulaires. Mais la véritable rupture est apparue à partir de 2016 avec l’invention des éditeurs de base (base editors), des versions ingénieusement modifiées de CRISPR capables de changer une seule lettre de l’ADN sans provoquer de cassure double brin. Pour la première fois, il devenait possible de réécrire le génome avec une précision quasi chirurgicale, ouvrant la voie à des corrections plus sûres et plus fines que celles permises par Cas9 classique. Cependant, les base editors restaient limités : ils permettaient d’effectuer certaines substitutions de bases, mais étaient incapables de réaliser des insertions ou des modifications plus complexes du génome.

Ces limitations des base editors ont été en partie levées avec l’arrivée de leurs successeurs, les prime editors, en 2019 : ces nouvelles machines moléculaires permettent non seulement de substituer des bases, mais aussi d’insérer ou de supprimer de courtes séquences (jusqu’à plusieurs kilobases), le tout sans provoquer de cassure double brin, offrant ainsi un contrôle beaucoup plus fin sur le génome. Cette technique a été utilisée avec succès pour créer en laboratoire des modèles cellulaires et animaux de maladies génétiques, et des plantes transgéniques. Cependant, en pratique, son efficacité restait trop faible pour des traitements humains, et le résultat dépendait du système de réparation de la cellule, souvent inactif ou aléatoire. Mais en six ans, la technique a gagné en précision et polyvalence, et les études chez l’animal ont confirmé à la fois son efficacité et la réduction des effets hors-cible. Résultat : en 2025, six ans après son invention, le prime editing fait enfin son entrée en clinique, un moment que beaucoup de médecins décrivent comme un véritable tournant pour la médecine.

Des traitements sur le marché

Dès 2019, de premiers essais cliniques avec le système CRISPR-Cas9 classique (le médicament Casgevy) avaient été réalisés sur des patients atteints de β-thalassémie et drépanocytose, deux maladies génétiques de l’hémoglobine, via la correction ex vivo et la réinjection des cellules modifiées au patient. Les premiers résultats étaient prometteurs : certains patients avaient vu leur production de globules rouges anormaux corrigée de manière durable, avec une amélioration significative de leurs symptômes, après une unique injection. Le traitement Casgevy a d’ailleurs été approuvé en Europe en 2024, pour un coût d’environ 2 millions d’euros par patient.

Plus récemment, en 2025 un bébé atteint d’une mutation du gène CPS1 a été guéri grâce à l’édition de base, la version moins invasive et plus sûre de CRISPR-Cas9, mais qui reste limitée aux substitutions ponctuelles et ne permet pas toutes les modifications (pas d’insertion de séquences longues). Mais aujourd’hui, le prime editing lève les deux grands verrous du CRISPR-Cas9 classique – la nécessité de casser l’ADN et la dépendance à des mécanismes de réparation inefficaces – ouvrant la voie à une édition plus sûre, plus précise et applicable à un spectre beaucoup plus large de maladies.

Il n’est plus limité à de simples conversions ponctuelles, mais permet pour la première fois de remplacer ou restaurer un gène complet, de façon précise et contrôlée. L’année 2025 marque le premier succès clinique d’une telle thérapie – une étape historique pour l’édition génomique. En effet, le 19 mai 2025 la société Prime Medicine fondée par David Liu, inventeur du prime editing, a annoncé la première administration humaine de sa thérapie, destinée à un jeune patient atteint de granulomatose chronique, une maladie immunitaire rare liée à une mutation de l’ADN. Les premiers résultats biologiques de ce « CRISPR ultrapuissant » se sont révélés très prometteurs, ouvrant une nouvelle ère pour l’édition génomique. Il faudra toutefois patienter encore quelques mois avant de mesurer réellement le succès du prime editing : les premiers essais cliniques restent très récents et le manque de recul ne permet pas encore d’en tirer des conclusions définitives, notamment en termes de sécurité – l’absence d’effets secondaires – et de stabilité à long terme.

Ces stratégies d’édition du génome s’inscrivent pleinement dans le mouvement de la médecine personnalisée, où chaque traitement est conçu sur mesure pour un patient donné, en fonction de sa mutation spécifique – un véritable médicament « pour lui seul ». Pour la suite, des sociétés annoncent déjà vouloir continuer l’aventure avec des stratégies consistant à administrer directement les traitements dans le corps, sans passer par la modification in vitro de cellules prélevées chez le patient – une procédure complexe et onéreuse.

D’un prototype de laboratoire, on est donc passés en un temps record à une technologie polyvalente, et on entre désormais dans l’ère de la médecine personnalisée même pour des pathologies très rares. Le champ d’application s’élargit : on ne se contente plus des pathologies sanguines – des essais et projets explorent des maladies métaboliques, des infections chroniques (ex. thérapies pour hépatite B) ou des maladies héréditaires rares. De nouvelles avancées viennent constamment enrichir le potentiel de CRISPR, élargissant sans cesse ses possibilités. Tous les types de maladies ne sont pas encore éligibles : les pathologies monogéniques (mutation simple, bien identifiée) sont les plus adaptées. Pour des maladies multifactorielles, complexes, ou dépendant de l’environnement, l’édition reste beaucoup moins directe. De plus, certaines cibles (cellules non accessibles, tissus spécifiques, traitement in vivo) restent techniquement très difficiles. C’est également un défi économique, tant les traitements de médecine personnalisée restent extrêmement coûteux.

Carole Arnold a reçu des financements de l'INSERM, la Région Grand-Est, le FEDER et l'ANR.

07.01.2026 à 11:49

Que sont les xénobots, ces robots biologiques qui bouleversent les frontières entre vivant et machine ?

Texte intégral (2918 mots)

Les xénobots attirent aujourd’hui l’attention. Cette nouvelle catégorie de « robots vivants », fabriqués à partir de cellules d’amphibien et conçus grâce à des algorithmes, est capable de se déplacer, de se réparer et même, dans certaines expériences, de se reproduire en assemblant de nouveaux agrégats cellulaires. Ces entités questionnent la frontière entre machine et organisme. Des études récentes détaillent mieux leur fonctionnement moléculaire et ravivent les débats éthiques sur le contrôle de ces formes de vie programmables.

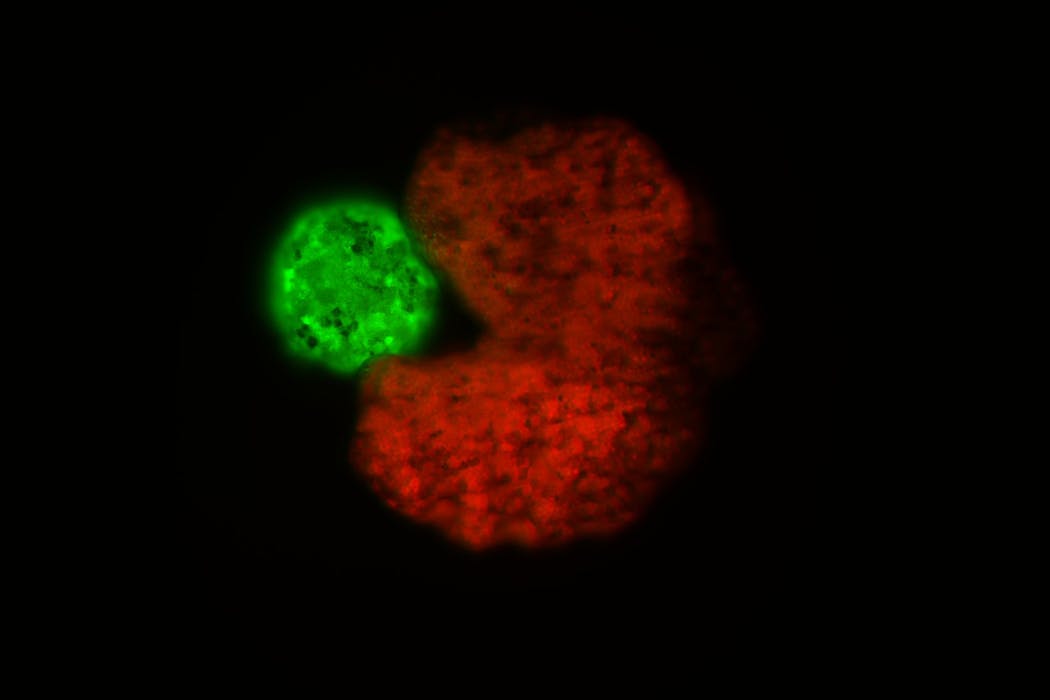

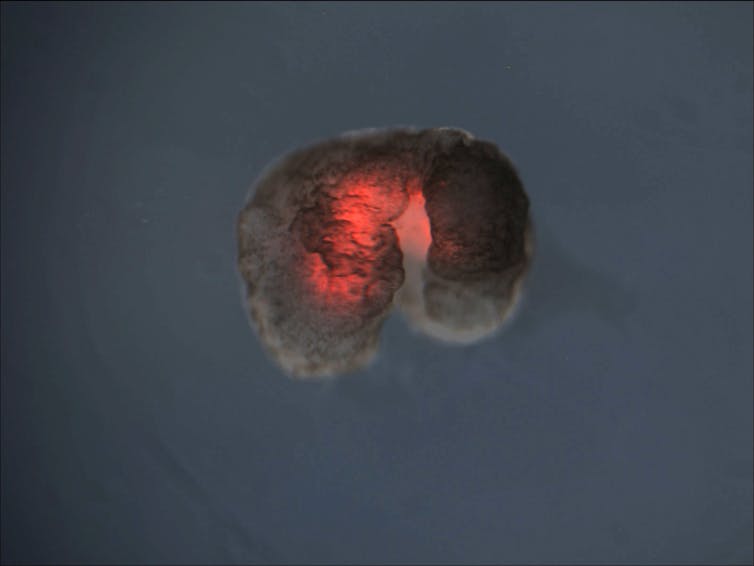

Les xénobots sont des entités biologiques artificielles entièrement composées de cellules vivantes issues d’embryons de xénope (Xenopus laevis), un amphibien africain. Prélevées sur des embryons de stade précoce, ces cellules sont encore indifférenciées : elles ne se sont pas encore spécialisées pour devenir des cellules de peau ou du foie par exemple. Elles sont cependant déjà « programmées » naturellement pour devenir des cellules qui tapissent les surfaces internes et externes du corps (peau, parois des organes, vaisseaux) ou des cellules contractiles du muscle cardiaque. Les contractions de ces cellules cardiaques agissent comme de minuscules moteurs, générant une propulsion, qui permet aux xénobots de se déplacer dans un milieu aquatique.

Pour fabriquer un xénobot, on isole et on assemble manuellement des groupes de cellules, comme des « briques biologiques ». À l’issue de cette phase de microchirurgie et d’organisation tridimensionnelle, les xénobots sont des entités de moins d’un millimètre de morphologies variables selon la fonction recherchée. Ils ne disposent d’aucun système nerveux ni organe sensoriel. Leur comportement est uniquement dicté par leur forme et leur composition cellulaire, toutes deux déterminées lors de leur création via des techniques de bio-ingénierie.

Bien qu’ils soient constitués uniquement de cellules vivantes, on parle de robots biologiques ou biobots, car ils obéissent à des tâches prédéfinies par l’humain : déplacement, coopération en essaim, transport d’objets, voire contrôle et assemblage d’autres xénobots à partir de cellules libres présentes autour d’eux (on parle d’autoréplication). Le terme « robot » prend ici un sens élargi, fondé sur la capacité à accomplir une tâche, en l’occurrence programmée par la forme et non par un logiciel interne.

Des robots biologiques conçus avec de l’IA

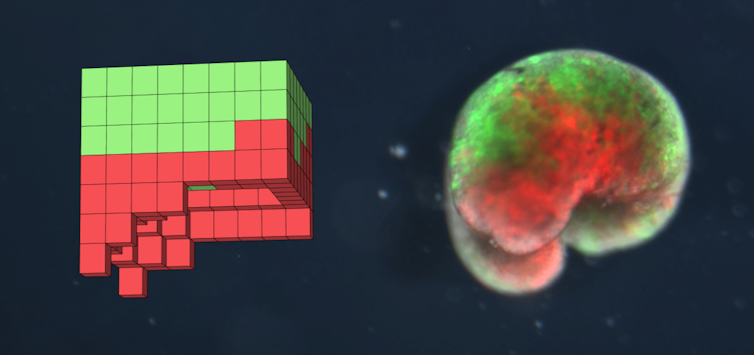

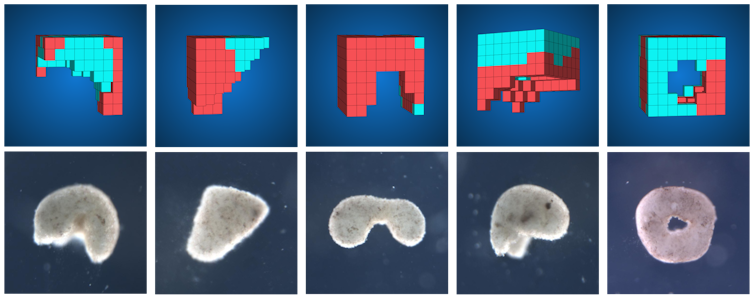

Avant de fabriquer un xénobot en laboratoire, des programmes d’intelligence artificielle (IA) sont utilisés pour tester virtuellement et simuler des milliers de formes et d’agencements cellulaires. Des algorithmes calculent quelles combinaisons fonctionneraient le mieux pour atteindre l’objectif fixé par le cahier des charges : par exemple, maximiser la vitesse de déplacement, transporter une charge ou induire de l’autoréplication.

Le lien entre l’intelligence artificielle et les cellules n’existe que lors de l’étape théorique de la conception. L’IA sert exclusivement à prédire et à optimiser la forme la plus adéquate, qui sera ensuite réalisée par microchirurgie et assemblage par des humains. Elle ne fournit aucun processus cognitif embarqué dans le xénobot, qui n’est donc pas contrôlé par une IA et ne possède aucune autonomie décisionnelle, contrairement à d’autres types de robots en développement.

Les xénobots ont d’abord été conçus sous forme de sphères, de triangles ou de pyramides, des géométries simples choisies pour être faciles à construire, afin d’étudier de manière contrôlée la manière dont la forme et la disposition des cellules influencent le mouvement.

La forme en croissant, dite Pac-Man, a été identifiée par intelligence artificielle comme la plus performante pour s’autorépliquer. La réplication est cependant limitée à trois ou quatre générations en laboratoire et les xénobots se dégradent après environ dix jours, limitant leurs applications à plus long terme.

Quelles applications pour les xénobots ?

Toutes les applications envisagées demeurent pour l’instant expérimentales. Certaines fonctions (locomotion, agrégation de particules, autoréparation, réplication limitée) ont été démontrées in vitro, ce qui constitue des preuves de concept. En revanche, les usages proposés en médecine ou pour l’environnement restent pour l’instant des hypothèses extrapolées à partir de ces expériences et de modèles informatiques, sans validation chez l’animal.

Dans le domaine environnemental, grâce à leur petite taille, leur forte biodégradabilité et leur capacité à fonctionner en essaim, les xénobots pourraient être utilisés pour concentrer des microparticules ou des polluants en un même endroit, avant une étape de récupération ou de traitement adaptée, les xénobots eux-mêmes se dégradant ensuite sans laisser de trace biologique.

Des versions plus complexes de xénobots pourraient être utilisées comme marqueurs visuels de modifications dans un environnement. Un tel xénobot, exposé à un certain type de polluant, subirait un changement de structure et de couleur. Cette propriété permettrait en quelque sorte de lire ce que le xénobot a rencontré dans son environnement, à l’image d’un capteur lumineux. Cette application n’a cependant pas encore été démontrée expérimentalement.

Dans le domaine médical, les xénobots pourraient être utilisés, tout comme d’autres microrobots, pour transporter localement des molécules thérapeutiques autour de cellules cibles, en réduisant ainsi la toxicité sur les tissus sains. La possibilité que les xénobots puissent servir à la livraison de molécules, comme des anticancéreux, reste cependant une extrapolation à partir d’expériences in vitro préliminaires sur d’autres microrobots.

Enfin, la recherche fondamentale pourrait bénéficier de l’existence de ces objets. L’organisation cellulaire des xénobots, hors du contexte embryonnaire, offre un modèle pour explorer la plasticité cellulaire ou tissulaire, la coordination cellulaire collective et l’auto-organisation, domaines clés pour comprendre l’évolution d’entités vivantes.

Des propriétés inattendues

Au-delà des tâches programmées, des propriétés remarquables ont été identifiées expérimentalement. Par exemple, des xénobots exposés à des vibrations sonores modifient significativement leur comportement moteur, passant d’une rotation à un déplacement linéaire rapide, une réaction absente chez les embryons de xénope au même stade.

En regroupant des cellules selon des architectures originales, les xénobots obligeraient ces cellules à reprogrammer en partie leur activité génétique : des analyses des gènes activés par ces cellules montrent l’activation de voies de stress, de réparation tissulaire ou de remodelage, qui ne sont pas utilisées de la même façon dans l’embryon intact.

De plus, dans ces expériences, plusieurs xénobots sectionnés se réparent spontanément et retrouvent un mouvement coordonné, ce qui suggère une communication à courte distance entre cellules, probablement via des signaux bioélectriques et chimiques, alors qu’aucun nerf n’est présent. Ces comportements illustrent une forte plasticité cellulaire, dont l’ampleur varie selon la manière dont les tissus ont été assemblés et les conditions de culture employées.

Derrière les promesses, des enjeux éthiques majeurs

Les promesses d’applications médicales ou environnementales ne doivent pas occulter l’ambiguïté de statut de ces entités, ni organismes naturels ni machines traditionnelles. Les xénobots sont des assemblages cellulaires conçus par l’humain appuyé par des systèmes d’intelligence artificielle. Leur déploiement reste, aujourd’hui, de l’ordre de l’hypothèse.

Plusieurs risques sont discutés par les bioéthiciens. Écologique d’abord, en cas d’acquisition par les xénobots d’une capacité de survie ou de réplication inattendue dans l’environnement. Sanitaire ensuite, en cas d’utilisation chez l’humain sans maîtrise complète de leur comportement à long terme. Un risque de détournement enfin, par exemple pour la libération ciblée d’agents toxiques.

À lire aussi : Xénobots, biobots : doit-on avoir peur des « robots vivants » ?

À cela s’ajoutent des enjeux plus symboliques : brouiller davantage la frontière entre vivant et non-vivant pourrait fragiliser certains cadres juridiques de protection du vivant, d’où les appels à un cadre réglementaire international spécifique à ces biorobots. Les promesses d’applications médicales ou dans le domaine de l’environnement ne doivent pas occulter l’ambiguïté de statut de ces entités, qui exigent une réflexion éthique et un cadre réglementaire international.

L’extension de l’utilisation de ces outils biologiques à des cellules humaines ne devra se réaliser que dans un cadre strictement contrôlé et sous supervision d’un comité éthique pluridisciplinaire. Plusieurs travaux dans ce domaine recommandent déjà des évaluations systématiques des risques (écologiques, sanitaires et de détournement), une transparence des protocoles et une implication du public dans les décisions de déploiement.

Il a été proposé de créer des instances spécifiques à cette technologie, chargées de vérifier la biodégradabilité, la limitation de la réplication, la traçabilité des essais et le respect de la dignité du vivant. Dans ce contexte, l’usage éventuel de xénobots ou d’organismes similaires dérivés de cellules humaines devrait s’inscrire dans un cadre réglementaire international inspiré de ces recommandations, avec des garde-fous comparables à ceux mis en place pour les organismes génétiquement modifiés (OGM) ou les thérapies géniques.

Jean-François Bodart ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

07.01.2026 à 11:49

D’où venons-nous ? Un voyage de 4 milliards d’années jusqu’à l’origine de nos cellules

Texte intégral (4270 mots)

Entrée à l’Académie des sciences en janvier 2025, Purificación López García s’intéresse à l’origine et aux grandes diversifications du vivant sur Terre. Elle étudie la diversité, l’écologie et l’évolution des microorganismes des trois domaines du vivant (archées, bactéries, eucaryotes). Avec David Moreira, elle a émis une hypothèse novatrice pour expliquer l’origine de la cellule eucaryote, celle dont sont composés les plantes, les animaux et les champignons, entre autres. Elle est directrice de recherche au CNRS depuis 2007 au sein de l’unité Écologie- Société-Évolution de l’Université Paris-Saclay et a été récompensée de la médaille d’argent du CNRS en 2017. Elle a raconté son parcours et ses découvertes à Benoît Tonson, chef de rubrique Science et Technologie.

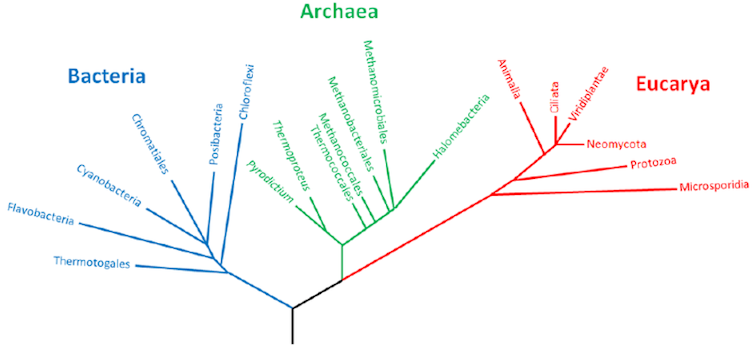

The Conversation : Vous vous intéressez à l’origine du vivant. Vivant, que l’on classifie en trois grands domaines : les eucaryotes, des organismes dont les cellules ont un noyau, comme les humains ou les plantes par exemple ; les bactéries, qui ne possèdent pas de noyau, et un troisième, sans doute le moins connu, les archées. Pouvez-vous nous les présenter ?

Purificación López García : Ce domaine du vivant a été mis en évidence par Carl Woese à la fin des années 1970. Quand j’ai commencé mes études, à la fin des années 1980, cette découverte ne faisait pas consensus, il y avait encore beaucoup de résistance de la part de certains biologistes à accepter un troisième domaine du vivant. Ils pensaient qu’il s’agissait tout simplement de bactéries. En effet, comme les bactéries, les archées sont unicellulaires et n’ont pas de noyau. Il a fallu étudier leurs gènes et leurs génomes pour montrer que les archées et les bactéries étaient très différentes entre elles et même que les archées étaient plus proches des eucaryotes que des bactéries au niveau de leur biologie moléculaire.

Comment Carl Woese a-t-il pu classifier le vivant dans ces trois domaines ?

P. L. G. : On est donc à la fin des années 1970. C’est l’époque où commence à se développer la phylogénie moléculaire. L’idée fondatrice de cette discipline est qu’il est possible d’extraire des informations évolutives à partir des gènes et des protéines codées dans le génome de tous les êtres vivants. Certains gènes sont conservés chez tous les organismes parce qu’ils codent des ARN ou des protéines dont la fonction est essentielle à la cellule. Toutefois, la séquence en acides nucléiques (les lettres qui composent l’ADN : A, T, C et G ; U à la place de T dans l’ARN) et donc celle des acides aminés des protéines qu’ils codent (des combinaisons de 20 lettres) va varier. En comparant ces séquences, on peut déterminer si un organisme est plus ou moins proche d’un autre et classifier l’ensemble des organismes en fonction de leur degré de parenté évolutive.

Carl Woese est le premier à utiliser cette approche pour classifier l’ensemble du vivant : de la bactérie à l’éléphant, en passant par les champignons… Il va s’intéresser dans un premier temps non pas à l’ADN mais à l’ARN et, plus précisément, à l’ARN ribosomique. Le ribosome est la structure qui assure la traduction de l’ARN en protéines. On peut considérer que cette structure est la plus conservée dans tout le vivant : elle est présente dans toutes les cellules.

Avec ses comparaisons des séquences d’ARN ribosomiques, Woese montre deux choses : que l’on peut établir un arbre universel du vivant en utilisant des séquences moléculaire et qu’un groupe de séquences d’organismes considérés comme de bactéries « un peu bizarres », souvent associées à des milieux extrêmes, forment une clade (un groupe d’organismes) bien à part. En étudiant leur biologie moléculaire et, plus tard, leurs génomes, les archées s’avéreront en réalité beaucoup plus proches des eucaryotes, tout en ayant des caractéristiques propres, comme la composition unique des lipides de leurs membranes.

Aujourd’hui, avec les progrès des méthodes moléculaires, cette classification en trois grands domaines reste d’actualité et est acceptée par l’ensemble de la communauté scientifique. On se rend compte aussi que la plupart de la biodiversité sur Terre est microbienne.

Vous vous êtes intéressée à ces trois grands domaines au fur et à mesure de votre carrière…

P. L. G. : Depuis toute petite, j’ai toujours été intéressée par la biologie. En démarrant mes études universitaires, les questions liées à l’évolution du vivant m’ont tout de suite attirée. Au départ, je pensais étudier la biologie des animaux, puis j’ai découvert la botanique et enfin le monde microbien, qui m’a complètement fascinée. Toutes les formes de vie m’intéressaient, et c’est sûrement l’une des raisons pour lesquelles je me suis orientée vers la biologie marine pendant mon master. Je pouvais travailler sur un écosystème complet pour étudier à la fois les microorganismes du plancton, mais aussi les algues et les animaux marins.

Puis, pendant ma thèse, je me suis spécialisée dans le monde microbien et plus précisément dans les archées halophiles (celles qui vivent dans des milieux très concentrés en sels). Les archées m’ont tout de suite fascinée parce que, à l’époque, on les connaissait comme des organismes qui habitaient des environnements extrêmes, très chauds, très salés, très acides. Donc, c’était des organismes qui vivaient aux limites du vivant. Les étudier, cela permet de comprendre jusqu’où peut aller la vie, comment elle peut évoluer pour coloniser tous les milieux, même les plus inhospitaliers.

Cette quête de l’évolution que j’avais toujours à l’esprit a davantage été nourrie par des études sur les archées hyperthermophiles lors de mon postdoctorat, à une époque où une partie de la communauté scientifique pensait que la vie aurait pu apparaître à proximité de sources hydrothermales sous-marines. J’ai orienté mes recherches vers l’origine et l’évolution précoce de la vie : comment est-ce que la vie est apparue et s’est diversifiée ? Comment les trois domaines du vivant ont-ils évolué ?

Pour répondre à ces questions, vous avez monté votre propre laboratoire. Avec quelle vision ?

P. L. G. : Après un bref retour en Espagne, où j’ai commencé à étudier la diversité microbienne dans le plancton océanique profond, j’ai monté une petite équipe de recherche à l’Université Paris-Sud. Nous nous sommes vraiment donné la liberté d’explorer la diversité du vivant avec les outils moléculaires disponibles, mais en adoptant une approche globale, qui prend en compte les trois domaines du vivant. Traditionnellement, les chercheurs se spécialisent : certains travaillent sur les procaryotes – archées ou bactéries –, d’autres sur les eucaryotes. Les deux mondes se croisent rarement, même si cela commence à changer.

Cette séparation crée presque deux cultures scientifiques différentes, avec leurs concepts, leurs références et même leurs langages. Pourtant, dans les communautés naturelles, cette frontière n’existe pas : les organismes interagissent en permanence. Ils échangent, collaborent, entrent en symbiose mutualiste ou, au contraire, s’engagent dans des relations de parasitisme ou de compétition.

Nous avons décidé de travailler simultanément sur les procaryotes et les eucaryotes, en nous appuyant d’abord sur l’exploration de la diversité. Cette étape est essentielle, car elle constitue la base qui permet ensuite de poser des questions d’écologie et d’évolution.

L’écologie s’intéresse aux relations entre organismes dans un écosystème donné. Mais mes interrogations les plus profondes restent largement des questions d’évolution. Et l’écologie est indispensable pour comprendre ces processus évolutifs : elle détermine les forces sélectives et les interactions quotidiennes qui façonnent les trajectoires évolutives, en favorisant certaines tendances plutôt que d’autres. Pour moi, les deux dimensions – écologique et évolutive – sont intimement liées, surtout dans le monde microbien.

Sur quels terrains avez-vous travaillé ?

P. L. G. : Pour approfondir ces questions, j’ai commencé à travailler dans des environnements extrêmes, des lacs de cratère mexicains au lac Baïkal en Sibérie, du désert de l’Atacama et l’Altiplano dans les Andes à la dépression du Danakil en Éthiopie, et en m’intéressant en particulier aux tapis microbiens. À mes yeux, ces écosystèmes microbiens sont les véritables forêts du passé. Ce type de systèmes a dominé la planète pendant l’essentiel de son histoire.

La vie sur Terre est apparue il y a environ 4 milliards d’années, alors que notre planète en a environ 4,6. Les eucaryotes, eux, n’apparaissent qu’il y a environ 2 milliards d’années. Les animaux et les plantes ne se sont diversifiés qu’il y a environ 500 millions d’années : autant dire avant-hier à l’échelle de la planète.

Pendant toute la période qui précède l’émergence des organismes multicellulaires complexes, le monde était entièrement microbien. Les tapis microbiens, constitués de communautés denses et structurées, plus ou moins épaisses, formaient alors des écosystèmes très sophistiqués. Ils étaient, en quelque sorte, les grandes forêts primitives de la Terre.

Étudier aujourd’hui la diversité, les interactions et le métabolisme au sein de ces communautés – qui sont devenues plus rares car elles sont désormais en concurrence avec les plantes et les animaux – permet de remonter le fil de l’histoire évolutive. Ces systèmes nous renseignent sur les forces de sélection qui ont façonné la vie dans le passé ainsi que sur les types d’interactions qui ont existé au cours des premières étapes de l’évolution.

Certaines de ces interactions ont d’ailleurs conduit à des événements évolutifs majeurs, comme l’origine des eucaryotes, issue d’une symbiose entre procaryotes.

Comment ce que l’on observe aujourd’hui peut-il nous fournir des informations sur le passé alors que tout le vivant ne cesse d’évoluer ?

P. L. G. : On peut utiliser les communautés microbiennes actuelles comme des analogues de communautés passées. Les organismes ont évidemment évolué – ils ne sont plus les mêmes –, mais nous savons deux choses essentielles. D’abord, les fonctions centrales du métabolisme sont bien plus conservées que les organismes qui les portent. En quelque sorte, il existe un noyau de fonctions fondamentales. Par exemple, il n’existe que très peu de manières de fixer le CO₂ présent dans l’atmosphère. La plus connue est le cycle de Calvin associé à la photosynthèse oxygénique de cyanobactéries des algues et des plantes. Ce processus permet d’utiliser le carbone du CO₂ pour produire des molécules organiques plus ou moins complexes indispensables à tout organisme.

On connaît six ou sept grandes voies métaboliques de fixation du carbone inorganique, qui sont en réalité des variantes les unes des autres. La fixation du CO₂, c’est un processus absolument central pour tout écosystème. Certains organismes, dont les organismes photosynthétiques, fixent le carbone. Ce sont les producteurs primaires.

Ensuite vient toute la diversification d’organismes et des voies qui permettent de dégrader et d’utiliser cette matière organique produite par les fixateurs de carbone. Et là encore, ce sont majoritairement les microorganismes qui assurent ces fonctions. Sur Terre, ce sont eux qui pilotent les grands cycles biogéochimiques. Pas tellement les plantes ou les animaux. Ces cycles existaient avant notre arrivée sur la planète, et nous, animaux comme plantes, ne savons finalement pas faire grand-chose à côté de la diversité métabolique microbienne.

Les procaryotes – archées et bactéries – possèdent une diversité métabolique bien plus vaste que celle des animaux ou des végétaux. Prenez la photosynthèse : elle est héritée d’un certain type de bactéries que l’on appelle cyanobactéries. Ce sont elles, et elles seules, chez qui la photosynthèse oxygénique est apparue et a évolué (d’autres bactéries savent faire d’autres types de photosynthèse dites anoxygéniques). Et cette innovation a été déterminante pour notre planète : avant l’apparition des cyanobactéries, l’atmosphère ne contenait pas d’oxygène. L’oxygène atmosphérique actuel n’est rien d’autre que le résultat de l’accumulation d’un déchet de cette photosynthèse.

Les plantes et les algues eucaryotes, elles, n’ont fait qu’hériter de cette capacité grâce à l’absorption d’une ancienne cyanobactérie capable de faire la photosynthèse (on parle d’endosymbiose). Cet épisode a profondément marqué l’évolution des eucaryotes, puisqu’il a donné naissance à toutes les lignées photosynthétiques – algues et plantes.

À l’instar de la fixation du carbone lors de la photosynthèse, ces voies métaboliques centrales sont beaucoup plus conservées que les organismes qui les portent. Ces organismes, eux, évoluent en permanence, parfois très rapidement, pour s’adapter aux variations de température, de pression, aux prédateurs, aux virus… Pourtant, malgré ces changements, les fonctions métaboliques centrales restent préservées.

Et ça, on peut le mesurer. Lorsque l’on analyse la diversité microbienne dans une grande variété d’écosystèmes, on observe une diversité taxonomique très forte, avec des différences d’un site à l’autre. Mais quand on regarde les fonctions de ces communautés, de grands blocs de conservation apparaissent. En appliquant cette logique, on peut donc remonter vers le passé et identifier des fonctions qui étaient déjà conservées au tout début de la vie – des fonctions véritablement ancestrales. C’est un peu ça, l’idée sous-jacente.

Finalement, jusqu’où peut-on remonter ?

P. L. G. : On peut remonter jusqu’à un organisme disons « idéal » que l’on appelle le Last Universal Common Ancestor, ou LUCA – le dernier ancêtre commun universel des organismes unicellulaires. Mais on sait que cet organisme était déjà très complexe, ce qui implique qu’il a forcément été précédé d’organismes beaucoup plus simples.

On infère l’existence et les caractéristiques de cet ancêtre par comparaison : par la phylogénie moléculaire, par l’étude des contenus en gènes et des propriétés associées aux trois grands domaines du vivant. En réalité, je raisonne surtout en termes de deux grands domaines, puisque l’on sait aujourd’hui que les eucaryotes dérivent d’une symbiose impliquant archées et bactéries. Le dernier ancêtre commun, dans ce cadre, correspondrait donc au point de bifurcation entre les archées et les bactéries.

À partir de là, on peut établir des phylogénies, construire des arbres, et comparer les éléments conservés entre ces deux grands domaines procaryotes. On peut ainsi inférer le « dénominateur commun », celui qui devait être présent chez cet ancêtre, qui était probablement déjà assez complexe. Les estimations actuelles évoquent un génome comprenant peut-être entre 2 000 et 4 000 gènes.

Cela nous ramène à environ 4 milliards d’années. Vers 4,4 milliards d’années, on commence à voir apparaître des océans d’eau liquide et les tout premiers continents. C’est à partir de cette période que l’on peut vraiment imaginer le développement de la vie. On ne sait pas quand exactement, mais disons qu’autour de 4-4,2 milliards d’années, c’est plausible. Et on sait que, à 3,5 milliards d’années, on a déjà des fossiles divers de tapis microbiens primitifs (des stromatolites fossiles).

Et concernant notre groupe, les eucaryotes, comment sommes-nous apparus ?

P. L. G. : Nous avons proposé une hypothèse originale en 1998 : celle de la syntrophie. Pour bien la comprendre, il faut revenir un peu sur l’histoire des sciences, notamment dans les années 1960, quand Lynn Margulis, microbiologiste américaine, avance la théorie endosymbiotique. Elle propose alors que les chloroplastes des plantes et des algues – les organites qui permettent de réaliser la photosynthèse dans les cellules de plantes – dérivent d’anciennes bactéries, en particulier de cyanobactéries, qu’on appelait à l’époque « algues vert-bleu ». Et elle avance aussi que les mitochondries, l’organite eucaryote où se déroule la respiration et qui nous fournit notre énergie, proviennent elles aussi d’anciennes bactéries endosymbiotes – un endosymbiote étant un organisme qui vit à l’intérieur des cellules d’un autre.

Ces idées, qui avaient été déjà énoncées au début du vingtième siècle et que Margulis a fait revivre, ont été très débattues. Mais à la fin des années 1970, avec les premiers arbres phylogénétiques, on a pu démontrer que mitochondries et chloroplastes dérivent effectivement d’anciennes bactéries endosymbiotes : les cyanobactéries pour les chloroplastes, et un groupe que l’on appelait autrefois les « bactéries pourpres » pour les mitochondries.

L’hypothèse dominante, à cette époque, pour expliquer l’origine des eucaryotes, repose sur un scénario dans lequel un dernier ancêtre commun se diversifie en trois grands groupes ou domaines : les bactéries, les archées et les eucaryotes. Les archées sont alors vues comme le groupe-frère des eucaryotes, avec une biologie moléculaire et des protéines conservées qui se ressemblent beaucoup. Dans ce modèle, la lignée proto-eucaryote qui conduira aux eucaryotes et qui développe toutes les caractéristiques des eucaryotes, dont le noyau, acquiert assez tardivement la mitochondrie via l’endosymbiose d’une bactérie, ce qui lancerait la diversification des eucaryotes.

Sauf que, dans les années 1990, on commence à se rendre compte que tous les eucaryotes possèdent ou ont possédé des mitochondries. Certains groupes semblaient en être dépourvus, mais on découvre qu’ils les ont eues, que ces mitochondries ont parfois été extrêmement réduites ou ont transféré leurs gènes au noyau. Cela signifie que l’ancêtre de tous les eucaryotes avait déjà une mitochondrie. On n’a donc aucune preuve qu’une lignée « proto-eucaryote » sans mitochondrie ait jamais existé.

C’est dans ce contexte que de nouveaux modèles fondés sur la symbiose émergent. On savait déjà que les archées et les eucaryotes partageaient des similarités importantes en termes de protéines impliquées dans des processus informationnels (réplication de l’ADN, transcription, traduction de l’ARN aux protéines). Nous avons proposé un modèle impliquant trois partenaires : une bactérie hôte (appartenant aux deltaprotéobactéries), qui englobe une archée prise comme endosymbionte, cette archée devenant le futur noyau. Les gènes eucaryotes associés au noyau seraient ainsi d’origine archéenne.

Puis une seconde endosymbiose aurait eu lieu, avec l’acquisition d’une autre bactérie (une alphaprotéobactérie) : l’ancêtre de la mitochondrie, installée au sein de la bactérie hôte.

Toutefois, à l’époque, ces modèles fondés sur la symbiose n’étaient pas considérés très sérieusement. La donne a changé avec la découverte, il y a une dizaine d’années, d’un groupe particulier d’archées, appelées Asgard, qui partagent beaucoup de gènes avec les eucaryotes, qui sont en plus très similaires. Les arbres phylogénétiques faits avec des protéines très conservées placent les eucaryotes au sein de ces archées. Cela veut dire que les eucaryotes ont une origine symbiogénétique : ils dérivent d’une fusion symbiotique impliquant au minimum une archée (de type Asgard) et une alpha-protéobactérie, l’ancêtre de la mitochondrie. Mais la contribution d’autres bactéries, notamment des deltaprotéobactéries, des bactéries sulfato-réductrices avec lesquelles les archées Asgard établissent des symbioses syntrophiques dans l’environnement, n’est pas exclue.

Aujourd’hui, l’eucaryogénèse est un sujet étudié activement. La découverte des archées Asgard a renforcé la vraisemblance de ce type de modèle symbiogénétique. Des chercheurs qui considéraient ces idées comme trop spéculatives – parce qu’on ne pourra jamais avoir de preuve directe d’un événement datant d’il y a 2 milliards d’années – s’y intéressent désormais. Tous ceux qui travaillent sur la biologie cellulaire des eucaryotes se posent la question, parce qu’on peut aujourd’hui remplacer certaines protéines ou homologues eucaryotes par leurs variantes Asgard… et ça fonctionne.

Purificación López García ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.