ACCÈS LIBRE UNE Politique International Environnement Technologies Culture

17.09.2025 à 16:25

La plus grande mer intérieure du monde rétrécit rapidement sous l’effet du changement climatique

Texte intégral (2587 mots)

Le recul alarmant de la Caspienne, plus grande mer fermée du monde, entraîne des bouleversements écologiques, humains et géopolitiques dans toute cette zone aux confins de l’Europe. Les pays qui l’entourent semblent déterminés à agir, mais leur réaction risque d’être trop lente face à ce changement très rapide.

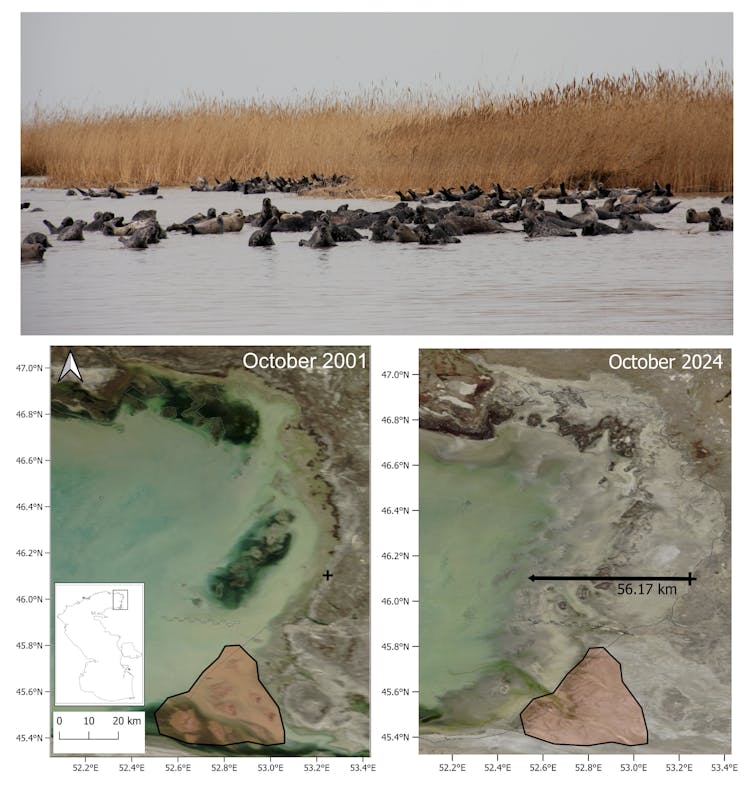

C’était autrefois un refuge pour les flamants, les esturgeons et des milliers de phoques. Mais les eaux qui reculent rapidement transforment la côte nord de la mer Caspienne en étendues arides de sable sec. Par endroits, la mer s’est retirée de plus de 50 km. Les zones humides deviennent des déserts, les ports de pêche se retrouvent à sec, et les compagnies pétrolières draguent des chenaux toujours plus longs pour atteindre leurs installations offshore.

Le changement climatique est à l’origine de ce déclin spectaculaire de la plus grande mer fermée du monde. Située à la frontière entre l’Europe et l’Asie centrale, la mer Caspienne est entourée par l’Azerbaïdjan, l’Iran, le Kazakhstan, la Russie et le Turkménistan, et fait vivre environ 15 millions de personnes.

La Caspienne est un centre de pêche, de navigation et de production de pétrole et de gaz, et son importance géopolitique est croissante, puisqu’elle se trouve à la croisée des intérêts des grandes puissances mondiales. À mesure que la mer s’appauvrit en profondeur, les gouvernements sont confrontés au défi crucial de maintenir les industries et leurs moyens de subsistance, tout en protégeant les écosystèmes uniques qui les soutiennent.

Je me rends sur la Caspienne depuis plus de vingt ans, pour collaborer avec des chercheurs locaux afin d’étudier le phoque de la Caspienne, une espèce unique et menacée, et soutenir sa conservation. Dans les années 2000, l’extrême nord-est de la mer formait une mosaïque de roselières, de vasières et de chenaux peu profonds grouillants de vie, offrant des habitats aux poissons en frai, aux oiseaux migrateurs et à des dizaines de milliers de phoques qui s’y rassemblaient au printemps pour muer.

Aujourd’hui, ces lieux sauvages et reculés où nous capturions des phoques pour des études de suivi par satellite sont devenus des terres sèches, en transition vers le désert à mesure que la mer se retire, et la même histoire se répète pour d’autres zones humides autour de la mer. Cette expérience fait écho à celle des communautés côtières, qui voient, année après année, l’eau s’éloigner de leurs villes, de leurs quais de pêche et de leurs ports, laissant les infrastructures échouées sur des terres nouvellement asséchées, et les habitants inquiets pour l’avenir.

Une mer en retrait

Le niveau de la mer Caspienne a toujours fluctué, mais l’ampleur des changements récents est sans précédent. Depuis le début de ce siècle, le niveau de l’eau a baissé d’environ 6 cm par an, avec des chutes allant jusqu’à 30 cm par an depuis 2020. En juillet 2025, des scientifiques russes ont annoncé que la mer était descendue en dessous du niveau minimum précédent enregistré depuis le début des mesures instrumentales.

Au cours du XXe siècle, les variations étaient dues à une combinaison de facteurs naturels et de détournements d’eau par l’homme pour l’agriculture et l’industrie, mais aujourd’hui, le réchauffement climatique est le principal moteur du déclin. Il peut sembler inconcevable qu’une masse d’eau aussi vaste que la Caspienne soit menacée, mais dans un climat plus chaud, le débit d’eau entrant dans la mer par les rivières et les précipitations diminue, et il est désormais dépassé par l’augmentation de l’évaporation à la surface de la mer.

Même si le réchauffement climatique est limité à l’objectif de 2 °C fixé par l’accord de Paris, le niveau de l’eau devrait baisser jusqu’à dix mètres par rapport au littoral de 2010. Avec la trajectoire actuelle des émissions mondiales de gaz à effet de serre, le déclin pourrait atteindre 18 mètres, soit environ la hauteur d’un immeuble de six étages.

Comme le nord de la Caspienne est peu profond –, une grande partie n’atteint qu’environ cinq mètres de profondeur – de petites diminutions de niveau entraînent d’immenses pertes de surface. Dans une recherche récente, mes collègues et moi avons montré qu’un déclin optimiste de dix mètres mettrait à découvert 112 000 kilomètres carrés de fond marin – une superficie plus grande que l’Islande.

Ce qui est en jeu

Les conséquences écologiques seraient dramatiques. Quatre des dix types d’écosystèmes uniques à la mer Caspienne disparaîtraient complètement. Le phoque de la Caspienne, une espèce menacée, pourrait perdre jusqu’à 81 % de son habitat de reproduction actuel, et l’esturgeon de la Caspienne perdrait l’accès à des zones de frai essentielles.

Comme lors de la catastrophe de la mer d’Aral, où un autre immense lac d’Asie centrale a presque totalement disparu, des poussières toxiques issues du fond marin exposé seraient libérées, avec de graves risques pour la santé.

Des millions de personnes risquent d’être déplacées à mesure que la mer se retire, ou de se retrouver confrontées à des conditions de vie fortement dégradées. Le seul lien de la mer avec le réseau maritime mondial passe par le delta de la Volga (qui se jette dans la Caspienne), puis par un canal en amont reliant le Don, offrant des connexions vers la mer Noire, la Méditerranée et d’autres systèmes fluviaux. Mais la Volga est déjà confrontée à une réduction de sa profondeur.

Des ports comme Aktau au Kazakhstan et Bakou en Azerbaïdjan doivent être dragués simplement pour pouvoir continuer à fonctionner. De même, les compagnies pétrolières et gazières doivent creuser de longs chenaux vers leurs installations offshore dans le nord de la Caspienne.

Les coûts déjà engagés pour protéger les intérêts humains se chiffrent en milliards de dollars, et ils ne feront qu’augmenter. La Caspienne est au cœur du « corridor médian », une route commerciale reliant la Chine à l’Europe. À mesure que le niveau de l’eau baisse, les cargaisons maritimes doivent être réduites, les coûts augmentent, et les villes comme les infrastructures risquent de se retrouver isolées, à des dizaines voire des centaines de kilomètres de la mer.

Une course contre la montre

Les pays riverains de la Caspienne doivent s’adapter, en déplaçant des ports et en creusant de nouvelles voies de navigation. Mais ces mesures risquent d’entrer en conflit avec les objectifs de conservation. Par exemple, il est prévu de draguer un nouveau grand chenal de navigation à travers le « seuil de l’Oural » dans le nord de la Caspienne. Mais il s’agit d’une zone importante pour la reproduction des phoques, leur migration et leur alimentation, et ce sera une zone vitale pour l’adaptation des écosystèmes à mesure que la mer se retire.

Comme le rythme du changement est si rapide, les aires protégées aux frontières fixes risquent de devenir obsolètes. Ce qu’il faut, c’est une approche intégrée et prospective pour établir un plan à l’échelle de toute la région. Si les zones où les écosystèmes devront s’adapter au changement climatique sont cartographiées et protégées dès maintenant, les planificateurs et décideurs politiques seront mieux à même de faire en sorte que les projets d’infrastructures évitent ou minimisent de nouveaux dommages.

Pour ce faire, les pays de la Caspienne devront investir dans le suivi de la biodiversité et dans l’expertise en matière de planification, tout en coordonnant leurs actions entre cinq pays différents aux priorités diverses. Les pays de la Caspienne reconnaissent déjà les risques existentiels et ont commencé à conclure des accords intergouvernementaux pour faire face à la crise. Mais le rythme du déclin pourrait dépasser celui de la coopération politique.

L’importance écologique, climatique et géopolitique de la mer Caspienne fait que son sort dépasse largement ses rivages en recul. Elle constitue une étude de cas essentielle sur la manière dont le changement climatique transforme les grandes étendues d’eau intérieures à travers le monde, du lac Titicaca (entre le Pérou et la Bolivie) au lac Tchad (à la frontière entre le Niger, le Nigeria, le Cameroun et le Tchad). La question est de savoir si les gouvernements pourront agir assez vite pour protéger à la fois les populations et la nature de cette mer en mutation rapide.

Simon Goodman a conseillé le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) sur la conservation du phoque de la Caspienne et a par le passé mené des recherches et conseillé des entreprises pétrolières et gazières de la région sur la façon de réduire leur impact sur ces animaux. Ses travaux récents n’ont pas été financés par l’industrie ni liés à elle. Il est coprésident du groupe de spécialistes des pinnipèdes de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

16.09.2025 à 16:44

Les cargos à voile, une industrie émergente face aux incertitudes politiques

Texte intégral (2612 mots)

L’utilisation du vent pour déplacer les navires est un levier sous-estimé de décarbonation du transport maritime. Malgré des débuts prometteurs en Europe, l’émergence de cette nouvelle industrie risque d’être contrariée par les menaces américaines qui pèsent sur les projets de régulation de l’Organisation maritime internationale.

L’usage du vent comme énergie d’appoint est une piste prometteuse pour accélérer la décarbonation du transport maritime sans attendre la mise au point de carburants alternatifs aux énergies fossiles, coûteux à produire. C’est pourquoi le marché de la propulsion vélique assistée connaît actuellement un renouveau.

On pourrait aller plus loin, avec la propulsion vélique principale, où le moteur du navire n’est plus utilisé que pour les manœuvres dans les ports ou pour raison de sécurité ou de ponctualité. Les gains de CO2 changent alors d’échelle, atteignant de 80 à 90 %. La neutralité carbone peut alors être atteinte si le moteur annexe utilise une énergie décarbonée.

Cette approche a d’autres avantages : d’autres nuisances, comme le bruit sous-marin et les dégâts provoqués par le mouvement des hélices, sont également réduites ou éliminées. Les cargos à voile de l’ère moderne sont ainsi susceptibles de contribuer à une mue en profondeur des transports maritimes.

L’Organisation maritime internationale (OMI) doit, à l’occasion d’une réunion qui se tient du 14 au 17 octobre 2025 à Londres, entériner un projet d’accord de décarbonation des flottes et de tarification carbone. Mais les États-Unis s’opposent à cette décision et menacent de représailles commerciales les pays qui appliqueraient ces régulations aux navires de commerce.

À lire aussi : Le vent, un allié pour décarboner le transport maritime

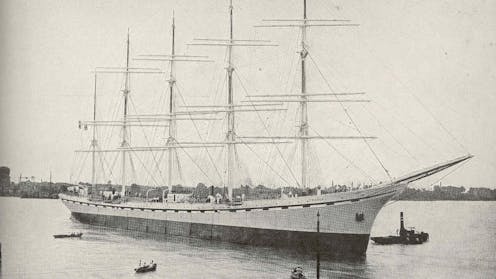

De l’artisanat à l’industrie, bienvenue dans l’ère moderne des cargos à voile

Les pionniers du cargo à voile ont démarré petit, d’abord à l’échelle artisanale. Dans des années 2010, les fondateurs de la société TOWT ont affrété de vieux gréements pour faire traverser l’Atlantique à des denrées coûteuses (rhums, épices…). Le Grain de Sail 1, lancé en 2020 par l’entreprise du même nom, a une capacité d’emport de 50 tonnes.

Cela reste limité, quand certains porte-conteneurs peuvent déplacer jusqu’à 300 000 tonnes. La filière est toutefois en train de basculer à l’échelle industrielle. Les cargos de la flotte de TOWT peuvent emporter aujourd’hui de 1 000 à 1 100 tonnes de marchandises.

Le Grain de Sail 3 – dont le lancement est prévu pour 2027 – aura une capacité de 2 800 tonnes. Le roulier (navire capable de charger et décharger sa cargaison par roulage de véhicules) Neoliner Origine, en cours de test par la société Neoline, pourra en transporter près du double. L’OceanBird, développé par des opérateurs suédois, promet de son côté d’embarquer 7 000 véhicules.

L’innovation plutôt que la course au gigantisme

Le secteur n’est pourtant pas à l’aube d’une course au gigantisme, similaire à celle menée par les porte-conteneurs, vraquiers et autres tankers géants. L’industrialisation de la navigation à voile repose avant tout sur une myriade d’innovations qui préfigurent une reconfiguration de l’activité.

Au plan technique, il s’agit d’abord de capter au mieux l’énergie du vent. De nombreuses innovations sont issues du monde de la compétition, à l’image de la flotte de trimarans cargos que la compagnie Vela compte déployer à partir de 2026.

L’efficacité des cargos à voile doit également beaucoup aux progrès de la science du routage, qui optimise les routes au gré des caprices des vents.

Autre innovation cruciale : le couplage du vent à une autre source d’énergie décarbonée, à l’instar du projet de porte-conteneurs de la société Veer, qui associe la voile à de l’électricité fournie par de l’hydrogène vert.

Les cargos à voile ne visent pas la vitesse, mais la ponctualité. La vitesse de croisière en propulsion vélique principale est moitié moindre que celle des géants actuels des mers. La taille plus modeste des navires permet cependant d’utiliser des ports secondaires plus proches des destinations. Ces trajets dits « point à point » réduisent les temps d’attente devant les ports, le nombre des transbordements nécessaires ainsi que l’empreinte carbone totale des opérations de fret.

Les cargos à voile permettent d’ailleurs d’exploiter des lignes difficiles à exploiter à l’heure actuelle par les flottes actuelles. La compagnie Windcoop ambitionne ainsi d’ouvrir la première ligne régulière de fret entre l’Europe et Madagascar, libérant l’île des contraintes de transbordement. L’usage du vent pourrait également donner une seconde vie au cabotage (transport sur de courtes distances), à l’image du projet le Caboteur des îles à Belle-Île-en-Mer (Morbihan).

L’industrialisation du transport vélique génère enfin nombre d’innovations socioéconomiques. Activité hautement capitalistique, le transport vélique exige des apports élevés en capital. Pour des sociétés comme Windcoop ou TOWT, le recours au financement participatif a facilité les levées de fonds et renforcé l’adhésion citoyenne.

Enfin, l’usage de la voile est attractif. Cela facilite le recrutement d’équipages qualifiés et peut séduire les croisiéristes d’un nouveau type. En effet, bon nombre de cargos à voile disposent de cabines pour faire partager à des touristes d’un nouveau genre l’expérience du voyage.

À lire aussi : Des voiliers-cargos pour réimaginer le transport de marchandises

Les sentiers risqués de la « vallée de la mort »

La propulsion vélique est une industrie naissante : on décompte aujourd’hui 36 équipementiers recensés par l’association Wind Ship et 90 armateurs engagés et l’exploitation ou la construction de plus de 100 navires dans le monde.

L’Europe y occupe une place prépondérante, avec quelques concurrents asiatiques progressant rapidement. Fort bien positionnée, la France aligne 14 équipementiers, trois usines sur son territoire et la première flotte de cargos véliques au monde.

Mais le chemin de l’industrie du transport vélique n’en demeure pas moins semé d’embûches. Cette industrie aborde un tournant décisif, baptisé « vallée de la mort » par les économistes. Il s’agit de passer de l’innovation visionnaire à l’échelle industrielle.

Pour traverser cette vallée, il faut parvenir à baisser les coûts. Cela implique d’investir dans un changement d’échelle de production et d’élargir les débouchés commerciaux. Or, cette transition s’opère rarement de façon spontanée, car ce passage remet en cause les positions des acteurs historiques.

Ainsi, une cause récurrente de mortalité des innovations est l’inadéquation des soutiens publics lors des premières étapes du parcours, comme l’a illustré l’élimination des leaders européens et japonais du photovoltaïque.

C’est donc maintenant que se joue l’avenir du transport vélique. Il repose avant tout sur l’écosystème des acteurs qui y croient et investissent dans son avenir. Il dépend également des choix politiques, dans un contexte incertain.

À lire aussi : D’où viennent les innovations ?

L’Organisation maritime internationale sous le coup d’une offensive trumpienne

À l’échelle européenne, l’inclusion du transport maritime dans le système d’échanges de quotas est un levier important pour l'équilibre économique de la propulsion vélique qui repose sur la gratuité du vent. Cette inclusion, encore partielle, doit être menée à son terme.

Deux leviers supplémentaires pourraient accélérer son déploiement :

flécher une partie du produit des enchères du système de quotas de CO₂ vers un fonds consacré au transport vélique,

ou encore, utiliser la commande publique pour favoriser les produits utilisant ce mode de transport.

En France, l’utilisation de la commande publique, figurant dans le Pacte vélique cosigné par l’État et par les acteurs de la filière en 2024, est restée embryonnaire, avec une seule opération au profit de la voile gonflable développée par Michelin.

Par ailleurs, le dispositif de suramortissement fiscal pour faciliter les investissements est fragilisé par le contexte budgétaire du pays, de même que l’utilisation de garanties publiques. Une loi transpartisane – ce n’est pas vraiment dans l’air du temps – serait l’outil approprié pour sécuriser le dispositif, au moment où l’Organisation maritime internationale (OMI) subit une offensive américaine.

En octobre 2025, le comité spécialisé de l’OMI doit entériner le projet d’accord sur la décarbonation des flottes et la tarification carbone. Les États-Unis s’opposent à cette décision et menacent de représailles commerciales les pays qui appliqueraient ces régulations aux navires de commerce. Un tel retour au statu quo antérieur serait un mauvais coup porté à la décarbonation du transport maritime.

Les États-Unis parviendront-ils à leur fin en mobilisant les forces politiques et économiques hostiles à la transition bas carbone ? Réponse le 17 octobre prochain, au siège de l’OMI, à Londres.

Christian de Perthuis ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

15.09.2025 à 16:43

Le vent, un allié pour décarboner le transport maritime

Texte intégral (2817 mots)

Le transport maritime émet autant de CO2 que l’aviation, mais la décarbonation de ce secteur a longtemps été négligée, la priorité étant mise sur les enjeux sanitaires liés aux marées noires et à la pollution de l’air. Le vent, énergie gratuite et renouvelable, pourrait cependant souffler sur le fret maritime pour l’aider à faire face aux enjeux climatiques.

Dans le débat public, on parle beaucoup des impacts de l’aviation sur le climat, beaucoup moins de ceux du transport maritime.

En 2024, pourtant, les bateaux parcourant le monde (hors navires militaires) ont rejeté un milliard de tonnes (gigatonne ou Gt) de CO2 dans l’atmosphère. Un chiffre équivalent aux rejets de l’aviation civile, avec un rythme de croissance comparable – à l’exception des évènements exceptionnels comme la pandémie de Covid-19 en 2020.

Pour atténuer le réchauffement planétaire, la décarbonation du transport maritime est donc tout aussi stratégique que celle de l’aviation civile. L’utilisation du vent – à travers le transport à voile – devrait y jouer un rôle bien plus structurant qu’on ne l’imagine.

Les retards à l’allumage de l’Organisation maritime internationale

Les liaisons internationales génèrent un peu plus de 85 % des émissions du secteur maritime, le reste provenant des lignes intérieures et de la pêche. De ce fait, les régulations adoptées par l’Organisation maritime internationale (OMI) jouent un rôle crucial en matière de décarbonation.

Les enjeux climatiques n’ont été intégrés que tardivement aux régulations environnementales de l’OMI. Celles-ci ont historiquement été conçues pour limiter les risques de marées noires, puis de pollutions atmosphériques locales provoquées par l’usage des fiouls lourds dans les moteurs.

Jusqu’en 2023, la baisse des émissions de gaz à effet de serre n’était visée qu’à travers des régulations sur l’efficacité énergétique, limitant la quantité de carburants utilisée pour propulser les navires, avec des règles plus sévères pour les rejets d’oxydes de soufre et les autres polluants locaux (oxydes d’azote et particules fines à titre principal) que pour le CO2.

Ces régulations n’ont pas permis de limiter l’empreinte climatique du transport maritime. Les deux principaux leviers utilisés par les armateurs pour améliorer l’efficacité énergétique ont consisté à réduire la vitesse des navires et à augmenter leur taille. Ces gains ont permis de baisser les coûts d’exploitation du fret maritime, mais pas les émissions de CO2, du fait de la croissance des trafics.

Les contraintes spécifiques sur les polluants locaux ont même alourdi l’empreinte climatique du transport maritime.

La substitution du GNL au fioul, par exemple, réduit drastiquement les émissions de polluants locaux, mais génère des fuites de méthane dont l’impact sur le réchauffement dépasse la plupart du temps les gains obtenus par l’économie de CO2.

Surtout, la réduction des rejets de SO2 du diesel maritime opérée en 2020 pour se conformer à la réglementation de l’OMI, de l’ordre de 80 %, a brusquement réduit la quantité d’aérosols présents dans l’atmosphère. Les chercheurs y voient l’une des causes majeures de l’accélération du réchauffement planétaire observée depuis 2020.

À lire aussi : Faiseur de nuages, d’années sans été, de pluies acides : comment le soufre impacte l’environnement

Des régulations climatiques tardives mais ambitieuses

La progression des émissions de CO2 du transport maritime n’a toutefois rien d’inéluctable. Elle reflète les arbitrages passés de l’OMI, si lente à intégrer les enjeux climatiques. Mais le vent est en train de tourner.

En juillet 2023, les membres de l’OMI se sont accordés sur une stratégie de décarbonation visant la neutralité d’ici 2050, avec des cibles intermédiaires ambitieuses en 2030 et 2040.

Pour les atteindre, l’OMI projette d’introduire en 2028 un mécanisme de tarification des émissions de CO₂ pénalisant les armateurs qui ne se conformeraient pas à ces nouvelles exigences et rémunérant ceux décarbonant plus rapidement.

De son côté, l’Union européenne intègre graduellement le transport maritime dans son système d’échange de quotas de CO₂.

Dans ce nouveau contexte, on ne peut plus compter sur des progrès incrémentaux du type amélioration de l’efficacité énergétique. Le transport maritime devra opérer une mue bien plus radicale, tant sur le plan technique que socioéconomique.

Comme on compte environ 100 000 navires parcourant l’océan, cette mue concerne à la fois la flotte existante et la construction des bateaux du futur. Or, le vent, énergie gratuite et renouvelable, peut être mobilisé dans les deux cas.

Savoir-faire ancestraux et innovations techniques

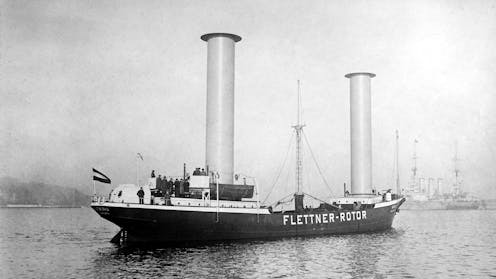

En simplifiant, on peut distinguer quatre grandes familles de techniques permettant de capter l'énergie éolienne pour déplacer les navires :

- Les deux premières se matérialisent par d’immenses colonnes de forme cylindrique sur le pont des navires : rotors ou voiles aspirantes, comme le montre l’image du E-ship 1 ci-dessus.

- L’utilisation de voiles ou ailes portées par des mâts représente la troisième famille qui se décline suivant leur épaisseur, leur rigidité et les matériaux les constituant.

- Dernière famille : les kites arrimés au navire capturant des vents plus réguliers et plus puissants en hauteur. Ces derniers ont l’avantage de ne pas prendre de place sur le pont des navires, mais leur efficacité diminue sitôt qu’il faut remonter au vent.

L’utilisation du vent pour déplacer les navires combine ainsi des méthodes low tech, parfois ancestrales, avec de l’ingénierie de pointe se basant par exemple sur l’aérodynamisme, des modélisations numériques, l’automatisation des tâches, l’intelligence artificielle…

Le vent comme propulseur d’appoint

Début 2025, une cinquantaine de navires en opération disposaient déjà d’assistance vélique. Pour les trois quarts, il s’agissait de navires anciens « rétrofités », principalement par adjonction de rotors ou de voiles aspirantes. Une minuscule goutte d’eau, au regard du nombre total de navires sur les océans !

Mais le marché naissant de l’assistance vélique est en forte accélération. Les organismes certificateurs de référence, comme DNV ou Lloyd’s Register anticipent un changement d’échelle du marché, avec une proportion croissante d’opérations concernant les navires neufs.

Sur les navires anciens, le rétrofit permet de réduire les émissions de l’ordre de 5 à 15 % suivant les cas. Les gains sont toutefois nettement plus élevés sur les navires neufs. Le Canopée, lancé en 2022, permet ainsi de transporter les éléments des fusées Ariane d’Europe vers la Guyane en économisant de l’ordre du tiers des émissions relativement à un cargo standard.

De nouveaux modèles économiques stimulés par la tarification carbone

Le vent est une énergie de flux présente dans la nature. Contrairement aux carburants alternatifs au fioul comme le méthanol, l’ammoniac ou l’hydrogène, on n’a pas besoin de le produire, il suffit de le capter.

Cela engendre certes un surcoût d’investissement, encore élevé du fait de la jeunesse des industries véliques, mais qui s’amortit d’autant plus facilement que la tarification carbone renchérit les carburants les plus émetteurs. Cet atout de la disponibilité du vent joue encore plus lorsqu’il devient la source d’énergie principale.

Dans la propulsion vélique principale, le moteur du navire n’est utilisé que pour les manœuvres dans les ports ou pour raison de sécurité ou de ponctualité. Les réductions de CO2 changent alors d’échelle, atteignant de 80 à 90 %. La neutralité peut alors être atteinte si le moteur annexe utilise une énergie décarbonée.

La propulsion vélique rend alors la décarbonation complète du transport maritime envisageable. Sans compter qu’elle réduit ou élimine également d’autres nuisances, comme le bruit sous-marin et les dégâts provoqués par le mouvement des hélices. Son développement peut dès lors contribuer à une mue en profondeur du transport maritime, comme l’analysera un prochain article.

Christian de Perthuis ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

15.09.2025 à 12:28

Pourquoi la construction des villages JO de Paris 2024 fut une réussite

Texte intégral (1775 mots)

Le village des athlètes et le village des médias ont été livrés à temps. Ils trouvent aujourd’hui une seconde vie avec des habitations, des commerces et des entreprises. Comment l’expliquer ? En partie grâce à la loi de 2018 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Ce sont également des bâtiments bas carbone et étudiés pour être réversibles, en particulier dans le cas du village des athlètes.

Le contrat de ville hôte signé entre Paris 2024 et le Comité international olympique (CIO) pour accueillir les Jeux olympiques et paralympiques (JOP) a prévu de réaliser seulement trois ouvrages nouveaux : le village des médias, le village des athlètes et le centre aquatique olympique. Ces constructions devaient être durables, avec une empreinte carbone réduite, et faire partie de l’héritage des JOP.

Les Jeux olympiques et paralympiques ont pu être critiqués par des mouvements citoyens en raison de leur coût, de l’absence de garantie gouvernementale sur les risques des projets ou de leur empreinte carbone liée aux déplacements des visiteurs et à la construction de nouvelles infrastructures. Le CIO a donc établi des recommandations pour limiter le nombre de nouveaux sites olympiques et leur empreinte carbone avec l’agenda olympique.

Cela implique pour la ville hôte d’agir dans deux domaines :

Faire en sorte que la réalisation des infrastructures et des projets urbains rencontre le moins d’incertitudes pour être livrée à temps.

Construire des infrastructures sportives et des projets urbains durables avec une empreinte carbone réduite pour la phase « Héritage ».

Pour quel bilan de ces ouvrages olympiques ? Avec quelles innovations ? Dans notre étude, nous analysons tout particulièrement les nouveautés juridiques du droit de l’urbanisme mises en œuvre pour les JOP de Paris et la réversibilité des ouvrages olympiques.

Livrer à temps

Le contrat de ville hôte oblige à livrer le centre aquatique olympique, le village des athlètes et le village des médias pour la date des JOP. La Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) a été en charge de cette mission.

Les JOP bénéficiant d’une couverture médiatique mondiale, les enjeux financiers liés aux droits de retransmission télévisés perçus par le CIO sont particulièrement importants. Ces droits ont atteint 3,107 milliards de dollars pour Tokyo 2020. Une ville hôte cherche quant à elle à se mettre en valeur à l’échelle internationale, en étant sensible à tout risque réputationnel. Livrer à temps était une nécessité pour la SOLIDEO et les acteurs privés impliqués dans la construction.

L’organisme public a dû faire face aux incertitudes liées à ces projets d’infrastructures. Le village des médias a fait l’objet de deux recours par deux associations locales pour des raisons environnementales. La construction des ouvrages a été exposée à l’arrêt et au ralentissement de l’activité pendant la pandémie de Covid-19. D’autres incertitudes pouvaient impacter le planning, comme des délais allongés pour obtenir les permis de construire ou exproprier.

Mégaprojets urbains

Le village des athlètes de Saint-Denis, de Saint-Ouen et de l’Île-Saint-Denis, et le village des médias de Dugny, en Seine-Saint-Denis, sont les deux projets urbains des JOP. Le village des athlètes a pu accueillir 15 000 athlètes. Le village des médias a pu loger 1 500 journalistes et techniciens.

Les bâtiments deviennent aujourd’hui des logements, bureaux, services et commerces. Ils sont considérés comme des mégaprojets urbains. La zone d’aménagement concerté du village des athlètes a une surface de 52 hectares et accueillera 6 000 nouveaux habitants et 6 000 salariés, une fois l’ensemble des travaux de transformation terminés en 2025, et en fonction du rythme de vente. Les ventes sont en cours.

La zone d’aménagement concerté du village des médias compte 70 hectares, et 1 400 logements à terme. Elle est desservie par la gare du tramway T11 de Dugny-La Courneuve et le RER B du Bourget. Elle bénéficiera, comme le village des athlètes, de la desserte des futures lignes 16 et 17 du Grand Paris Express. Des parcs, des commerces, des équipements publics sont aussi réalisés. La construction des villages et du centre aquatique olympique, ainsi que les aménagements urbains ont coûté 4,5 milliards d’euros, dont 2 milliards apportés par le secteur privé.

Loi olympique et paralympique de 2018

Aussi pour faire face aux incertitudes pouvant affecter habituellement la réalisation des projets urbains et les livrer à temps, la Solideo a intégré par anticipation une marge au planning. La réalisation des villages et du centre aquatique olympiques a également bénéficié d’une loi olympique et paralympique votée en 2018. Elle a permis de réduire les délais et de sécuriser juridiquement la réalisation des projets pour la date des JOP par rapport aux procédures habituelles du code de l’urbanisme. Ont été mis en place :

Une procédure d’expropriation d’extrême urgence, qui a permis à la Solideo d’exproprier plus rapidement que la procédure classique, les propriétaires des terrains et immeubles des zones de construction des équipements olympiques. Les expropriations essentiellement faites pour le village des médias et le village des athlètes ont été peu nombreuses.

Des consultations publiques par voie électronique dans le cadre de la concertation. Ces consultations électroniques ont supprimé de fait les réunions publiques de discussion sur le projet, plus longues à mettre en place dans le cadre d’une concertation classique.

L’innovation juridique du permis de construire à double état. En une seule fois, il confie au maire le droit de donner un permis de construire pour les deux usages des bâtiments des villages : (i) la construction des logements des athlètes et des logements des journalistes de la phase Jeux et (ii) leur transformation en quartier d’habitations, de bureaux et de commerces classique lors de la phase Héritage des JOP.

La cour administrative de Paris, censée être plus rapide pour statuer, devait juger les éventuels recours contre les trois projets, en remplacement du tribunal administratif. Cela évitait que la réalisation des équipements olympiques ne prenne de retard par rapport à la date des JOP. La Cour administrative d’appel de Paris a eu notamment à statuer sur les deux recours contre le village des médias en avril 2021. Ces recours ont occasionné un retard d’un mois du début de la construction du projet.

Réversibilité bas carbone

La réversibilité consiste à concevoir un bâtiment pour que son usage puisse changer plusieurs fois dans le temps. Par exemple, le village des athlètes a été conçu pour :

Intégrer des chambres et des sanitaires lors de la phase Jeux pour les athlètes.

Transformer les espaces en logements familiaux lors de la phase Héritage. Par exemple, les réseaux d’arrivée d’eau et d’électricité pour les futures cuisines des logements ont été prévus lors de la construction, ainsi que la modification des cloisons.

Le village des médias, le village des athlètes et le centre aquatique olympique ont été conçus avec des principes de construction circulaire et bas carbone pour limiter leur impact environnemental. La construction circulaire permet par exemple de récupérer une partie des matériaux pour les réutiliser pour d’autres constructions après la phase Jeux.

Les sites olympiques devaient aussi avoir une empreinte carbone réduite. Dans le cas de Paris 2024, celle-ci est divisée par deux grâce à une conception bioclimatique des bâtiments, une bonne isolation, des protections solaires, la récupération d’énergie, le réemploi des matériaux, la construction bois et béton bas carbone, le transport fluvial des matériaux, le recyclage de ces derniers.

La réversibilité est en cours d’achèvement au village des athlètes où elle est la plus importante par rapport au village des médias. La vente des appartements, des bureaux et des commerces est en cours. Elle connaît cependant un ralentissement et une baisse des prix de vente au village des athlètes liée en partie au ralentissement plus général du marché.

Geneviève Zembri-Mary a reçu des financements de Cergy Paris université pour cette recherche.

15.09.2025 à 12:28

Concilier rentabilité et émission de carbone, c’est possible

Texte intégral (1224 mots)

Pour que le prix du carbone, et le principe du « pollueur-payeur », soient pleinement efficaces, il ne suffit pas d’agir sur le marché lui-même, mais sur la manière dont les entreprises définissent la notion même de performance… environnementale, financière ou les deux.

Le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE-UE), fondé sur le principe « pollueur-payeur », vise à inciter les entreprises à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre en augmentant le coût de ces émissions. Dès 2005, ce mécanisme a constitué le cœur de la stratégie climatique de l’Union européenne.

Pour les entreprises, le prix du carbone a un double visage : il peut encourager les investissements verts, mais il alourdit aussi la facture des plus gros émetteurs. Alors, les entreprises réagissent-elles toutes pareillement à ce signal-prix ?

Dans notre étude, nous montrons que l’effet concret de ce signal dépend de la manière dont la performance est définie en interne – c’est-à-dire selon que l’on accorde plus ou moins de poids aux résultats financiers, environnementaux, ou à une combinaison des deux.

Définir sa performance

Les entreprises sont de plus en plus appelées à évaluer leur exposition aux risques liés au climat, par exemple via un prix interne du carbone utilisé dans leur planification stratégique. La manière dont elles définissent leur performance conditionne leur capacité à anticiper les coûts futurs du carbone et à ajuster leurs décisions en conséquence.

Cet enjeu de définition de la performance se traduit déjà dans certaines pratiques. En avril 2023, Getlink (ex-groupe Eurotunnel) a introduit une « marge de décarbonation ». Cet indicateur financier mesure la capacité de l’entreprise à s’adapter à la hausse des coûts carbone en soustrayant les coûts futurs d’émissions au résultat opérationnel (EBITDA).

Cette initiative illustre l’importance croissante de relier directement les dimensions financière et environnementale.

Rentabilité et émissions

Notre étude porte sur environ 3 800 entreprises soumises au SEQE-UE dans 28 pays européens, sur la période 2008–2022. Il s’agit d’un échantillon représentatif des entreprises couvertes par ce système, issues de secteurs comme l’énergie, l’acier, le ciment, la chimie, la papeterie ou l’aviation, qui déclarent chaque année leurs émissions vérifiées. À partir de ces données, nous construisons pour chaque entreprise un indicateur composite de performance combinant deux dimensions : la rentabilité opérationnelle (mesurée par la marge d’EBITDA) et les émissions de gaz à effet de serre.

À lire aussi : Le prix interne du carbone : un outil puissant pour les entreprises

Nous proposons un cadre d’analyse multidimensionnel : au lieu de traiter la performance financière et la performance environnementale comme des dimensions distinctes ou opposées, nous les combinons dans un indice unique. Nous faisons varier le poids relatif accordé à chacune des deux dimensions pour générer plusieurs profils types d’entreprises, allant d’une vision 100 % financière à une vision 100 % environnementale de la performance.

Nous analysons ensuite, à l’aide d’une modélisation prédictive, alimentée par le Stochastic Extreme Gradient Boosting, un outil avancé d’apprentissage automatique, dans quelle mesure le prix moyen du quota carbone d’une année peut prédire l’évolution de cette performance composite l’année suivante. Cela nous permet d’évaluer si – et pour quels profils – le signal-prix du carbone est effectivement pris en compte par les entreprises dans leurs décisions stratégiques.

Performance conditionnelle au prix du carbone

Nos résultats montrent que l’effet du prix du carbone dépend fortement de la pondération accordée aux deux dimensions de performance. Lorsque la performance est définie principalement selon la rentabilité financière, une hausse du prix du carbone a un effet négatif significatif sur la performance globale. Cela s’explique par le fait que les coûts supplémentaires induits par les quotas érodent la marge opérationnelle.

À l’inverse, lorsque la performance est définie en mettant davantage l’accent sur la réduction des émissions, le lien entre le prix du carbone et la performance devient beaucoup plus faible, voire inexistante. Ce résultat suggère que les entreprises ayant déjà intégré une logique de réduction des émissions peuvent être moins sensibles aux variations du prix du carbone – soit parce qu’elles ont déjà accompli l’essentiel des efforts, soit parce qu’elles réagissent davantage à d’autres types d’incitations (réglementaires, normatives ou réputationnelles).

Incitations alignées

Les investisseurs financiers peuvent intégrer ce type d’indice composite financier environnemental dans leur évaluation des entreprises. Cela leur permettrait d’identifier celles qui sont les plus vulnérables à une hausse du prix du carbone, ou au contraire les plus aptes à aligner performance économique et objectifs climatiques.

Pour les régulateurs du système d'échanges de quotas d'émissions (SEQE-UE), nos résultats confirment l’importance d’accompagner le signal-prix d’un cadre plus structurant : publication obligatoire d’indicateurs intégrés dans le cadre de la directive européenne Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), mise en place de corridors de prix pour assurer la prévisibilité du marché, ou encore le soutien ciblé aux entreprises qui prennent des risques environnementaux sans retour immédiat sur la rentabilité.

Les citoyens peuvent également jouer un rôle actif en soutenant les initiatives qui rendent visibles les compromis entre rentabilité et réduction des émissions. Par exemple, ils peuvent exiger que les entreprises publient des indicateurs combinés permettant de suivre simultanément leur performance financière et environnementale.

Ethan Eslahi ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.