26.02.2026 à 15:33

Municipales 2026 : l’extinction nocturne de l’éclairage augmente-t-elle vraiment la délinquance ?

Chloé Beaudet, Doctorante en économie de l’environnement, AgroParisTech – Université Paris-Saclay

Texte intégral (2153 mots)

À l’approche des élections municipales de mars prochain, l’extinction nocturne de l’éclairage public, qui s’est généralisée ces dernières années sur fond d’augmentation des coûts de l’énergie et de prise de conscience des dangers pour la biodiversité, cristallise les inquiétudes en matière de sécurité. Pourtant, la première étude nationale menée en France montre que cette politique n’entraîne pas d’augmentation générale des faits de délinquance. Elle n’a qu’un effet limité sur les cambriolages, qui reste très faible : un cambriolage supplémentaire par tranche de 3 000 logements.

De nombreuses communes françaises ont choisi, ces dernières années, d’éteindre partiellement ou totalement leur éclairage public la nuit. Cette tendance s’est fortement accélérée à l’automne 2022, dans un contexte de flambée des prix de l’électricité. Une cartographie des extinctions nocturnes, publiée par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) à l’été 2025, montre ainsi que 62 % des communes (sur les 19 262 étudiées) ont mis en place une politique d’extinction nocturne de l’éclairage public.

Ces décisions permettent aux collectivités de réaliser des économies d’énergie et de réduire leurs dépenses, tout en limitant les effets néfastes de la pollution lumineuse sur la biodiversité et la santé humaine, en forte augmentation ces dernières années.

À l’approche des élections municipales des 15 et 22 mars 2026, ces mesures sont toutefois de plus en plus contestées dans certaines villes en raison du sentiment d’insécurité qu’elles suscitent chez une partie de la population.

Jusqu’à présent, aucune étude scientifique en France n’avait analysé le lien entre l’extinction de l’éclairage public et la délinquance. À l’international, les travaux sur cette question sont rares et ont, jusqu’à présent, abouti à des résultats contrastés.

C’est pour combler ce manque que je me suis intéressée à cette problématique dans le cadre de ma thèse, soutenue en décembre 2025, en menant la première étude empirique évaluant l’impact de l’extinction de l’éclairage public sur la délinquance, à l’échelle nationale. Ses résultats montrent qu’éteindre l’éclairage la nuit n’a pas d’effet sur la plupart des faits de délinquance étudiés. Elle a toutefois un impact léger sur les cambriolages, qui reste très limité et s’applique surtout aux contextes urbains.

Pas d’effet sur la majorité des faits de délinquance

L’étude, qui a passé au crible les statistiques de délinquance entre 2017 et 2023 des communes de plus de 1 500 habitants, montre que l’extinction de l’éclairage public n’a aucun effet pour la grande majorité des faits de délinquance étudiés : dégradations et destructions volontaires, violences sexuelles, vols non violents, vols de véhicules et d’accessoires ainsi que trafic et usage de stupéfiants.

Un faible effet positif a toutefois été mis en évidence pour les cambriolages. Celui-ci est statistiquement significatif, mais reste limité : on parle ici d’une augmentation de 0,35 cambriolage pour 1 000 logements (soit environ 1 cambriolage supplémentaire par tranche de 3 000 logements). Autrement dit cet impact correspond à environ 3,4 % du nombre de cambriolages observés en moyenne par an dans les communes ayant recours à l’extinction nocturne.

Des analyses plus fines montrent que cet effet est concentré dans les communes à forte densité de population, que l’Insee considère comme « grands centres urbains » et « centres urbains intermédiaires ». Aucun impact n’est observé dans les communes à plus faible densité, telles que les ceintures urbaines et les petites villes.

Pour les faits de délinquance, tels que la violence physique, les vols violents avec ou sans arme et les vols dans les véhicules, le modèle utilisé dans l’étude n’était pas applicable. Il n’est donc pas possible de conclure, pour ces faits, à la présence ou à l’absence d’un effet de l’extinction de l’éclairage public.

À lire aussi : Éclairer la ville ou protéger la biodiversité : faux dilemme

Délinquance et éclairage nocturne, des données inédites

Pour parvenir à ces résultats, j’ai croisé deux sources de données.

La première est une base inédite qui identifie, pour chaque commune, si et depuis quand l’éclairage public est éteint. Elle s’appuie sur les travaux du Cerema, qui a eu recours à des images satellites nocturnes pour détecter des ruptures soudaines dans les séries temporelles de radiance – c’est-à-dire la lumière visible depuis l’espace – susceptibles de correspondre à des extinctions de l’éclairage public.

J’ai ainsi adapté cette méthodologie pour améliorer les performances de l’algorithme de détection et mieux distinguer les extinctions des autres changements de l’éclairage public, comme le passage à des lampes LED. La performance du modèle a ensuite été vérifiée à partir d’une base de données regroupant plusieurs centaines de communes dont les pratiques d’extinction étaient connues, notamment grâce à un partenariat avec le programme ACTEE, ce qui a permis de valider empiriquement la robustesse de l’algorithme.

Cette base de données a ensuite été croisée avec les données administratives du ministère de l’intérieur, qui recensent, pour chaque commune et chaque année, le nombre de faits de délinquance sur la période 2017-2023.

Une fois les données croisées, l’enjeu était d’identifier un lien de causalité – et non d’établir une simple corrélation – entre extinction de l’éclairage public et la délinquance. Pour cela, l’étude s’est appuyée sur la méthode des « doubles différences », couramment utilisée en économie.

Concrètement, cette approche consiste à comparer l’évolution de la délinquance dans les communes qui ont éteint leur éclairage public, avant et après la mise en place de la mesure, à celle observée dans des communes comparables n’ayant pas procédé à une extinction.

Le principe est d’isoler l’effet propre de l’extinction nocturne, en neutralisant les tendances temporelles et les différences structurelles entre les deux groupes. De plus, les autres facteurs susceptibles d’influencer la délinquance, (par exemple, la taille de l’unité urbaine, la couleur politique du maire, ou la distance de la ville au quartier prioritaire de la ville le plus proche), ont ainsi été pris en compte.

Les cambriolages ont-ils été déplacés vers les communes éclairées ?

Des analyses complémentaires suggèrent que, s’agissant des cambriolages, il n’y a pas, a priori, de phénomène de déplacement vers les communes voisines restées éclairées lorsque certaines communes pratiquent l’extinction nocturne. En revanche, il serait pertinent de mener des travaux supplémentaires pour déterminer si de tels effets de report existent à une échelle plus fine, au sein même des communes, entre des quartiers éteints et des quartiers adjacents restés éclairés.

Une étude menée en Angleterre et publiée en 2023 apporte à cet égard des éléments intéressants : elle met en évidence une baisse des vols dans les véhicules dans les rues éteintes, accompagnée d’une hausse de ces faits dans les rues voisines demeurées éclairées. En France, la granularité des données actuellement disponibles ne permet pas d’analyser ces phénomènes à une échelle infracommunale.

Plus largement, malgré l’absence d’effets ou les effets très limités observés, de futures recherches pourraient permettre de mieux comprendre les mécanismes à l’œuvre derrière ces résultats pour l’ensemble des faits de délinquance étudiés. Il serait notamment utile d’examiner si les effets – lorsqu’ils existent – varient selon le moment de la journée ou de l’année, selon certaines caractéristiques du tissu urbain, ou encore si l’extinction de l’éclairage modifie les comportements, comme la vigilance des riverains ou la fréquentation de l’espace public. Ces approfondissements contribueraient à concevoir des politiques publiques adaptées.

Ce que les collectivités locales peuvent en retenir

Les résultats de cette étude ne permettent pas de conclure à une augmentation massive de la délinquance liée à l’extinction de l’éclairage public. Pour les communes qui souhaitent mettre en place ces politiques afin de réduire la pollution lumineuse ou maîtriser leurs dépenses énergétiques, ce constat est rassurant. Pour autant, ces mesures peuvent susciter un sentiment d’insécurité chez une partie de la population, qui ne doit pas être négligé.

Dans une autre étude, nous avons montré qu’il est possible de concevoir des politiques d’éclairage à la fois socialement acceptables et bénéfiques pour la biodiversité. Les résultats soulignent qu’une approche uniforme est peu efficace : les politiques d’éclairage nocturne doivent être pensées localement, à une échelle fine, au lampadaire près, afin d’être efficaces.

Enfin, il est important de rappeler que la lutte contre la pollution lumineuse ne se limite pas à l’extinction de l’éclairage public. De nombreuses mesures de réduction – comme l’adaptation de l’intensité ou de la température de couleur – sont largement mieux accueillies par la population, comme l’illustrent notamment les retours observés à Montpellier (Hérault).

À lire aussi : Éclairage public : les Français sont-ils prêts à éteindre la lumière ?

Chloé Beaudet est membre du GDR 2202 Lumière & environnement nocturne (LUMEN) et de l'Observatoire de l'Environnement Nocturne du CNRS. Elle a reçu des financements de l'INRAE et AgroParisTech en tant que chercheuse à l'UMR Paris-Saclay Applied Economics (PSAE).

26.02.2026 à 11:29

Le droit civil n’aime pas les chats, mais il aime la responsabilité

Jordy Bony, Docteur et Professeur en droit à l'EM Lyon, EM Lyon Business School

Texte intégral (2721 mots)

Quand le chat, malgré sa liberté légendaire, se heurte à un adversaire aussi têtu que le Code civil, quand un plaignant obtient, outre des dommages et intérêts, le versement d’une astreinte financière de 30 euros chaque fois que le félin domestique de sa voisine entrera dans son jardin, cela donne un jugement qui fait beaucoup jaser médiatiquement, mais qui n’est pas du tout surprenant quand on regarde ce que dit le droit.

Le Code civil n’aime pas les chats parce qu’ils sont indisciplinés, imprévisibles et libres, trois qualités que le droit supporte mal. En revanche, il aime la responsabilité, car elle permet de réparer sans juger.

Retour sur une actualité surprenante datant de 2025 : une propriétaire de chat a été condamnée à payer 1 250 euros à son voisin pour des dégradations causées par son animal. Si cette décision a suscité beaucoup d’émoi, elle permet aussi de mieux comprendre une logique du droit civil méconnue du grand public, celle de la réparation sans faute du fait de l’animal, et, de façon plus globale les enjeux juridiques concernant le statut de nos compagnons domestiques.

Les faits et la décision de justice

En l’espèce, une propriétaire de chat vivant dans une maison individuelle laissait son animal circuler librement à l’extérieur. À plusieurs reprises, le chat s’est introduit dans la propriété voisine, où il a causé diverses dégradations, notamment dans le jardin et les aménagements extérieurs. Malgré les démarches amiables entreprises par le voisin pour faire cesser ces intrusions, les passages répétés de l’animal se sont poursuivis.

Estimant subir un préjudice anormal et récurrent, le voisin a alors saisi le tribunal judiciaire compétent. Il reprochait à la propriétaire de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour empêcher son chat de pénétrer sur sa propriété et sollicitait une indemnisation au titre des nuisances et dégradations subies.

Par une ordonnance rendue en janvier 2025, le tribunal de Béziers (Hérault) a fait droit à cette demande. Il a condamné la propriétaire du chat à verser une somme totale de 1 250 euros, comprenant des dommages et intérêts ainsi que des frais de justice. Le juge a également assorti sa décision d’une astreinte financière en cas de nouvelles intrusions de l’animal sur la propriété voisine (soit 30 euros à chaque passage de l’animal chez le voisin), afin d’inciter la propriétaire à prendre des mesures effectives pour y mettre fin. À noter que le voisin avait installé des caméras chez lui pour prouver le passage du chat.

Cette décision, largement relayée dans les médias, a pu surprendre par son montant et par l’idée même qu’un propriétaire puisse être tenu de réparer le comportement d’un chat, animal souvent perçu comme indépendant et difficilement contrôlable. Elle s’inscrit pourtant dans une logique juridique bien établie en droit civil, fondée sur la responsabilité du gardien de l’animal et sur la protection des victimes de troubles anormaux de voisinage.

Explication de la logique juridique

La première clé de compréhension, très pragmatique, est la suivante : le droit civil ne s’intéresse pas à l’intention de l’animal. Il s’intéresse à une question plus terre-à-terre : qui doit réparer le dommage survenu à la suite des intrusions du chat ?

C’est précisément l’objet de la responsabilité civile : remettre la victime du dommage, autant que possible, dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n’avait pas eu lieu. Et c’est là que le chat, malgré son indépendance légendaire, tombe sur un adversaire plus têtu que lui : le Code civil.

En droit civil français, la responsabilité civile est encadrée par les articles 1240 et suivants du code civil. L’article 1243 intéresse particulièrement notre cas. Il énonce la chose suivante :

« Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. »

Autrement dit le propriétaire dont le chat erre dans le voisinage devra répondre des dégradations commises par ce dernier, qu’importe que cela soit le résultat d’un manque de diligence ou non. Le Code civil est plutôt clair sur la question.

Il en va de même pour les parents responsables de leurs enfants mineurs causant des dégradations ou des instituteurs et artisans qui sont responsables de leurs élèves et apprentis lorsqu’ils sont sous leur surveillance.

Il faut insister sur un point qui explique, à lui seul, le sentiment de « sévérité » que cette affaire peut susciter : la responsabilité du fait des animaux est une responsabilité de plein droit. Concrètement, le voisin n’a pas à démontrer que la propriétaire a été négligente ni qu’elle « aurait pu faire mieux » : il doit surtout établir que l’animal a joué un rôle dans la survenance du dommage et que la personne poursuivie en était le propriétaire ou, plus largement, le gardien. Qu’importe, d’ailleurs, que l’animal viennent une seule fois ou de façon récurrente. À partir du moment où le lien peut être établi avec certitude entre un dommage certain, la venue du chat et le propriétaire, la responsabilité peut être engagée.

En droit, la notion de « garde » renvoie à l’idée de maîtrise : celui qui a l’usage, le contrôle et la direction de l’animal. Dans l’immense majorité des cas, c’est le propriétaire. Et c’est précisément parce que le chat est un chat (mobile, autonome, parfois fugueur) que le droit choisit une règle simple : la victime ne supporte pas le risque de cette autonomie ; le gardien, si, lorsqu’il est parfaitement identifiable.

C’est quelque chose qui peut être sous-estimé, mais adopter un animal est de fait vecteur de responsabilité. La Société protectrice des animaux (SPA) met d’ailleurs régulièrement à jour la liste des obligations des propriétaires d’animaux domestiques.

À ce stade, le raisonnement est clair, mais l’affaire ne se limite pas à un pot de fleurs renversé. Elle parle aussi de voisinage. En effet, le deuxième fondement utile pour comprendre la décision est la théorie du trouble anormal de voisinage, désormais consacrée dans le Code civil. L’article 1253 dispose que

« Le propriétaire […] qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »

Dans le langage juridique, « de plein droit » signifie ici que la victime n’a pas à prouver une faute, à condition d’établir l’existence d’un trouble anormal et un lien de causalité entre ce trouble et le chat.

Là encore, la logique est accessible : vivre en société implique d’accepter des désagréments ordinaires. Mais lorsqu’une nuisance dépasse ce qu’on peut raisonnablement tolérer (par sa répétition, sa durée, sa fréquence ou son intensité), le droit ouvre droit à réparation. Dans cette affaire, la répétition des intrusions (et la persistance malgré les démarches amiables) est précisément ce qui fait basculer le dossier du simple incident vers un trouble que le juge peut considérer comme anormal.

Reste enfin une question plus générale, qui explique aussi l’étonnement du public : quel est, au juste, le statut juridique d’un animal ?

Un animal sensible… mais pas responsable au sens du droit

Le droit français reconnaît la singularité de l’animal : l’article 515-14 du Code civil dispose que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, tout en précisant qu’ils demeurent soumis au régime des biens (sous réserve des lois qui les protègent).

Autrement dit l’animal n’est pas reconnu comme un bien classique au sens du Code civil, mais il n’est pas non plus un sujet de droit civilement « débiteur » : il ne peut pas, juridiquement, être condamné à indemniser. Le droit civil se tourne donc vers une personne : le gardien, parce que c’est le seul acteur doté d’un patrimoine sur lequel la réparation peut s’exécuter. C’est cette singularité qui permet d’affirmer avec humour que « le droit civil n’aime pas les chats » dans le sens où l’animal, en général, s’est révélé être un des enjeux juridiques de la modernisation du droit civil.

Le statut juridique de l’animal demeure toujours un sujet d’intenses débats, riches également en précédents historiques qui peuvent sembler étonnants, à l’instar des procès des animaux qui ont été rendus du XIIIᵉ au XVIᵉ siècle. Aujourd’hui, les poursuites pénales à l’encontre des animaux ne sont pas possibles puisqu’ils sont dénués de personnalité juridique. C’est un élément auquel il faut cependant faire attention, car certaines personnes défendent aujourd’hui l’octroi d’une personnalité juridique animale.

Au fond, cette affaire en dit moins sur les chats que sur le droit civil : ce dernier ne moralise pas, il œuvre pour la réparation. Le propriétaire d’un animal peut trouver cela injuste, surtout lorsque l’animal échappe en partie à son contrôle. Mais c’est précisément la logique du système : éviter que la victime supporte seule un trouble qu’elle n’a pas choisi. Le droit civil n’a pas de préférence pour les chats ou contre eux. Il a une préférence constante : identifier un responsable et réparer.

Si le chat fauteur de troubles avait été un animal errant sans propriétaire, il aurait été manifestement impossible pour le propriétaire du jardin d’obtenir réparation, en l’absence de gardien identifié du félin. Idem pour les animaux non domestiques qui doivent faire l’objet d’une autre forme de contrôle.

À cet égard, le statut du chat peut troubler. Si le droit le considère comme un animal domestique quand il a un gardien, certains peuvent questionner cette nature. C’est ce que souligne l’historienne des sciences Valérie Chansigaud dans Histoire de la domestication animale (2020), lorsqu’elle rappelle le statut atypique du chat. À la différence de nombreuses races de chiens dont l’aptitude à la chasse s’est trouvée « altérée par la domestication », le chat conserve généralement ses capacités de prédateur. Il peut s’éloigner de son gardien, et il reste « difficile de distinguer morphologiquement » les chats domestiques des chats sauvages. Le chat demeure ainsi, écrit-elle, « une énigme » qui « interroge la notion même de domestication ».

Jordy Bony ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

25.02.2026 à 16:52

Toutes pour une, une pour toutes, les coopératives agricoles françaises s’unissent

Maryline Filippi, Professeure d'économie Bordeaux Sciences Agro - Université de Bordeaux, Chercheuse associée INRAE à AgroParisTech, Université de Paris Saclay., AgroParisTech – Université Paris-Saclay

Texte intégral (1997 mots)

En 2025, les 2 100 coopératives agricoles françaises sont dans la tourmente. Résultat, entre la guerre tarifaire de Donald Trump, le conflit en Ukraine et les accords du Mercosur, elles s’unissent en groupes coopératifs pour affronter les mastodontes mondiaux de l’agroalimentaire. Mais, concrètement, comment ces entreprises singulières peuvent-elles conserver leurs principes coopératifs dans des structures aussi gigantesques ?

Le Salon international de l’agriculture de Paris est l’occasion ici de vous demander si vous savez quelles sont les entreprises qui représentent trois agriculteurs sur quatre, une marque alimentaire sur trois et 70 % de la production agricole française ? Réponse : les coopératives agricoles.

Ces derniers mois, des projets de rapprochement d’envergure conduisent à envisager la création de groupes coopératifs pesant plusieurs milliards d’euros de chiffres d’affaires. À titre d’exemple, le montant évoqué pour la fusion de la coopérative normande Agrial avec son homologue des Pays de la Loire Terrena est estimé à 12 milliards d’euros. Ce groupe regrouperait un portefeuille de marques iconiques, comme Florette, Soignon, Tipiak ou Père Dodu.

Ces processus de rapprochement concernent également des coopératives de taille plus modeste comme les coopératives viticoles de Vinay et de Mancy, à Épernay (Marne).

Derrière ces montants qui peuvent sembler stratosphériques, ces groupes conservent un statut coopératif, défini comme « une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d’une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement ».

Alors, peut-on considérer que ces concentrations restent compatibles avec le modèle coopératif ? La taille économique rime-t-elle avec l’intérêt des associés coopérateurs ?

3ᵉ secteur industriel français

En France, les coopératives sont régies par la loi de 1947, déclinée pour les coopératives agricoles dans le Code rural de la pêche maritime. Peu de modifications législatives sont intervenues depuis. Cependant, les lois n°91-005 du 3 janvier 1991 et celle n°92-643 du 13 juillet 1992 ont ajouté des dispositifs conduisant à leur développement conséquent sous forme de groupe coopératif et impactant leur gouvernance démocratique.

- Plus de 2 100 coopératives agricoles dont 93 % en TPE-PME

- 10 400 coopératives d’utilisation de matériel agricole

- Plus de 200 000 emplois incluant les filiales

- 3ᵉ secteur industriel français

- 34 milliards d’euros de capital détenu par les agriculteurs

- 75 % des exploitations adhérentes

Ces groupes coopératifs sont devenus des acteurs économiques de premier plan. Ils concentrent plus de 90 % du chiffre d’affaires de la coopération agricole. Le premier groupe coopératif français InVivo, union de 187 coopératives mères, dirige plus de 200 filiales pour un chiffre d’affaires consolidé de 11,7 milliards d’euros. En parallèle, quatre groupes sont dans le top 10 des entreprises de l’agroalimentaire en France : le groupe Agrial en 4e position, Sodiaal en 7e, Terrena en 9e et Cooperl Arc Atlantique en 10e.

Taille critique

Derrière ces montants impressionnants, la situation financière de certaines coopératives, y compris céréalières, s’est dégradée. Le ratio dettes financières nettes sur fonds propres de ces dernières est passé de 74,88 % en 2018-2019 à 93,88 % en 2023-2024. Côté rentabilité, la marge est restée relativement stable, passant de 3,28 % en 2018-2019 à 3,31 % en 2023-2024.

C’est pourquoi les récents rapprochements entre coopératives, comme Agrial et Terrena, sont liés à la recherche de l’amélioration de la rentabilité économique, sur des marchés de plus en plus concurrentiels et dans un contexte géopolitique instable. Ils concernent tous les secteurs d’activité, céréales, lait ou vin, etc.

L’obtention d’une taille critique – taille minimale du marché nécessaire pour que l’entreprise puisse être viable – s’avère indispensable en raison des capacités financières limitées des coopératives agricoles classiques. L’objectif : structurer une offre commerciale, consolider les filières et aborder des marchés qui se mondialisent.

Les coopératives cherchent ainsi à partager des risques, à mutualiser des coûts d’investissement et d’innovation incontournables pour procéder aux transitions – agro-écologique, énergétique, numérique – dans tous les secteurs et les territoires.

Acquisition de sociétés de droit commercial

Ces dernières années, les groupes coopératifs multiplient les créations et les acquisitions de sociétés de droit commercial, les imbriquant dans des consortiums d’activités complexes. Derrière cette tendance de fond, il est question de rechercher de nouveaux financements, tout en garantissant aux associés coopérateurs, ou agriculteurs-adhérents, de garder leur pouvoir de décision.

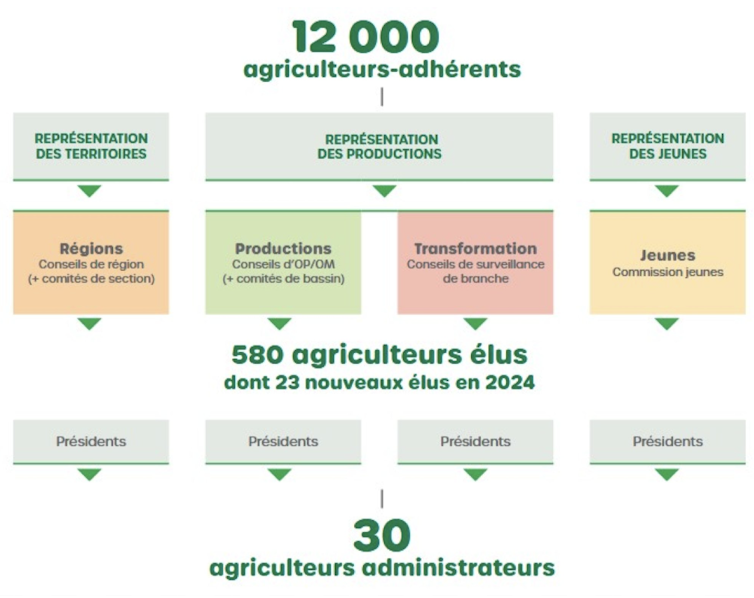

Ces groupes coopératifs sont structurés entre une maison mère de statut coopératif (coopérative ou union de coopératives) et des filiales majoritairement de droit commercial. Ces coopératives agricoles françaises sont considérées au niveau international comme des coopératives traditionnelles au regard des principes premiers établis par les équitables pionniers de Rochedale (Angleterre, XIXᵉ siècle). Concrètement, la propriété capitalistique de la tête du groupe coopératif reste aux seules mains des agriculteurs-adhérents et de leurs représentants, régie par un pouvoir démocratique selon le principe « une personne = une voix ».

En effet, l’ouverture du capital des coopératives à des associés non coopérateurs est restreinte, voire impossible. Le contrôle de la société reste le droit premier des associés coopérateurs, propriétaires de la société grâce à la détention de parts sociales. Ces derniers sont les principaux financeurs des fonds propres de la coopérative.

En créant des partenariats avec des investisseurs au niveau des filiales de droit commercial, et non via la tête de groupe sous un statut de coopérative, la difficulté d’attirer des capitaux extérieurs est ainsi contournée.

Pas d’associés hors de France

Les coopératives agricoles sont des entreprises ancrées territorialement. Elles ont une caractéristique juridique unique au monde : la circonscription territoriale, un périmètre géographique associé à leur activité économique et validé par le Haut Conseil de la coopération agricole (HCCA). Cette dernière définit la zone d’adhésion dans laquelle il est possible pour les producteurs y résidant d’adhérer à la coopérative. Comment ? En prenant des parts sociales, contrepartie de leur engagement via l’apport de ressources ou l’utilisation de services de la coopérative.

Hors de cette « circonscription territoriale » ou de la non-adhésion, la coopérative a une dérogation pour réaliser des opérations limitées à 20 % de son chiffre d’affaires avec des « tiers non associés », pour s’approvisionner en matières ou délivrer un service. Évidemment, elle peut librement vendre les productions de ses associés sans aucune restriction de chiffres d’affaires et de zone géographique. Cet assouplissement autorisé par le ministère de l’agriculture a pour objectif de compenser les éventuelles pertes liées à de mauvaises récoltes, susceptibles de remettre en cause l’équilibre économique de la coopérative. Cette règle ne concerne évidemment pas les filiales de droit commercial.

Le statut d’associé ne peut non plus être obtenu pour des producteurs qui résideraient hors de France contrairement à la pratique dans d’autres pays. Par exemple, les 12 000 producteurs laitiers de la coopérative laitière Arla Foods résident dans sept pays : Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Danemark, Suède et Allemagne.

Le cas du développement de coopératives polyvalentes, comme Agrial ou Terrena, reste une caractéristique des coopératives agricoles françaises, non délocalisables et actrices clés de la souveraineté alimentaire. Avec in fine, un objectif de mettre en œuvre une gouvernance leur permettant à la fois de conserver une proximité avec leurs associés coopérateurs et garantir leur place dans la prise de décision.

Maryline Filippi ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

- GÉNÉRALISTES

- Ballast

- Fakir

- Interstices

- Issues

- Korii

- Lava

- La revue des médias

- Time [Fr]

- Mouais

- Multitudes

- Positivr

- Regards

- Slate

- Smolny

- Socialter

- UPMagazine

- Le Zéphyr

- Idées ‧ Politique ‧ A à F

- Accattone

- À Contretemps

- Alter-éditions

- Contre-Attaque

- Contretemps

- CQFD

- Comptoir (Le)

- Déferlante (La)

- Esprit

- Frustration

- Idées ‧ Politique ‧ i à z

- L'Intimiste

- Jef Klak

- Lignes de Crêtes

- NonFiction

- Nouveaux Cahiers du Socialisme

- Période

- ARTS

- L'Autre Quotidien

- Villa Albertine

- THINK-TANKS

- Fondation Copernic

- Institut La Boétie

- Institut Rousseau

- TECH

- Dans les algorithmes

- Framablog

- Gigawatts.fr

- Goodtech.info

- Quadrature du Net

- INTERNATIONAL

- Alencontre

- Alterinfos

- Gauche.Media

- CETRI

- ESSF

- Inprecor

- Guitinews

- MULTILINGUES

- Kedistan

- Quatrième Internationale

- Viewpoint Magazine

- +972 mag

- PODCASTS

- Arrêt sur Images

- Le Diplo

- LSD

- Thinkerview