25.02.2026 à 16:58

Corruption des élus locaux, anatomie d’un phénomène français

Texte intégral (2325 mots)

Contrairement à ce que l’on peut voir dans d’autres pays européens, les atteintes à la probité font rarement figure d’enjeu majeur lors des élections en France. Le pays connaît pourtant bien un problème de corruption et de mauvaise gestion des deniers publics, notamment à l’échelon local.

La corruption municipale en France constitue un enjeu essentiel pour la démocratie. Selon le Baromètre 2025 de la confiance politique du Cevipof, 46 % des Français expriment une défiance envers les élus locaux et, plus grave, 79 % ont un sentiment négatif à l’égard de la politique en général. De même, selon une étude européenne, 69 % des Français pensent que les institutions publiques locales et régionales sont corrompues.

Cette défiance s’explique en partie par la récurrence des affaires de fraudes révélées ces dernières années, comme l’illustrent les condamnations de Patrick Balkany, longtemps maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ou de Jean-Noël Guérini, ancien président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, poursuivi pour avoir truqué l’attribution de marchés publics. Ces pratiques criminelles peuvent fragiliser les finances des communes, comme le montre le cas de corruption au sein du village d’Eringhem, dans le Nord.

Ces affaires sont survenues dans un contexte d’augmentation régulière de la corruption constatée : la France a ainsi connu une croissance de 50 % des atteintes à la probité entre 2016 et 2024. Le pays s’est doté en 2016 d’une autorité administrative indépendante pour lutter contre ce phénomène : l’Agence française anticorruption (AFA). Parmi les 235 signalements reçus en 2024, 61 % concernaient des affaires de corruption des collectivités territoriales.

Même si les élus locaux font le plus souvent leur travail avec rigueur et probité, ce constat interroge sur l’efficacité des dispositifs de prévention et sur la capacité des institutions à garantir l’intégrité des élus. Comment expliquer la surreprésentation des responsables locaux dans les affaires de corruption ?

Des occasions multiples de corruption

Pour commencer, de nombreuses occasions de corruption se rencontrent dans la vie locale, notamment dans les achats publics, l’attribution de subventions, la gestion des ressources humaines locales ou l’octroi d’autorisations en tous genres, notamment liées à l’urbanisme. Un rapport publié par l’Association des maires de France (AMF) rappelle ainsi que les communes gèrent annuellement plus de 100 milliards d’euros de dépenses publiques.

Ces flux financiers considérables peuvent être plus ou moins bien gérés. En prenant l’exemple des achats de prestations de conseil, un rapport de la Cour des comptes de 2025 mentionne différents manquements : une définition insuffisante des besoins, une mise en concurrence des prestataires loin d’être systématique (contrairement à ce que prévoient les règles en vigueur), des règles de sélection pas toujours claires ou encore l’absence d’évaluation formelle des prestations réalisées.

La permanence des élus et l’enracinement des réseaux d’influence

Par ailleurs, la longévité des mandats locaux peut favoriser l’émergence de pratiques clientélistes et de conflits d’intérêts. En France, 45 % des maires en exercice effectuent un deuxième mandat ou plus. Et la longévité des maires est encore davantage marquée dans les plus petites communes. Ainsi, la mairie de Nantes (Loire-Atlantique) est gérée par la gauche depuis 1989, alors que celle de Nice (Alpes-Maritimes) est aux mains de la droite depuis 1947. La multiplication des mandats consécutifs peut renforcer la professionnalisation des maires, mais aussi augmenter la concentration de leur pouvoir, voire l’emprise de réseaux d’influence.

Les magistrats de la Cour des comptes notent ainsi que « dans le cadre de la reconduction de marchés conclus par les communes de Béziers et de Marseille ainsi que par la région Occitanie, les offres des prestataires en place, présents depuis plusieurs années, ont été retenues, au motif, notamment, que la qualité de leur travail avait donné pleine satisfaction à ces collectivités ». Cette pratique ne permet pas à la concurrence de s’exercer pleinement et constitue une opportunité de favoritisme.

Au contraire, l’alternance politique apparaît comme un puissant antidote à l’enracinement de la corruption. Une étude menée sur les gouvernements locaux au Brésil a ainsi démontré que le simple fait de changer l’exécutif en place par une alternance du parti au pouvoir suffisait à perturber les liens établis entre politiciens, fonctionnaires et hommes d’affaires locaux, assainissant ainsi la gestion municipale.

Il existe de plus un effet de contagion. Quand une municipalité est touchée par la corruption, les communes avoisinantes présentent un risque accru d’être également concernées. La limitation des mandats et le renouvellement des équipes dirigeantes sont donc des impératifs démocratiques, pour prévenir l’enkystement des pratiques illicites.

L’audit interne : un contrôle sous influence ?

Les mécanismes de contrôle interne (audits, inspections) sont censés garantir la probité des élus. Cependant, des limites existent à leur efficacité. Ainsi, les directeurs financiers (DAF) et les services d’audit des mairies dépendent hiérarchiquement de l’exécutif municipal. Une étude suédoise a montré que les auditeurs internes minimisent régulièrement les irrégularités graves pour éviter les conflits avec leur employeur. En pratique, l’efficacité des dispositifs dépend donc de leur indépendance réelle. Un système de contrôle interne, s’il est conçu par ceux-là mêmes qu’il est censé surveiller, devient une chambre d’enregistrement.

Les contrôles externes, quant à eux, peuvent être marqués par une certaine faiblesse. Par exemple, les chambres régionales des comptes sont seulement en mesure de contrôler une infime partie des collectivités, notamment en raison de moyens humains et financiers limités. Les rapports officiels mettant en lumière des manquements à la probité ne sont par ailleurs pas toujours suivis d’effets. Par exemple, la Cour des comptes a fait part de ses doutes sur la gestion de la ville de Marseille dès 2013, mais les condamnations ne sont intervenues qu’une dizaine d’années plus tard.

Les audits peuvent pourtant être efficaces. Il existe une corrélation négative observable entre la qualité des audits et le niveau de corruption – plus les contrôles sont rigoureux et indépendants, moins la corruption est importante.

D’autres outils de contrôle peu efficaces

Face à la défiance citoyenne, les collectivités locales ont multiplié les dispositifs de contrôle et de transparence. Par exemple, depuis 2013, les maires doivent faire une déclaration de patrimoine auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Cependant la HATVP considère que seulement 52,8% des déclarations initiales seraient entièrement conformes aux exigences d’exhaustivité, d’exactitude et de sincérité. Près de la moitié d’entre elles nécessiteraient ainsi des déclarations modificatives ultérieures.

Les mairies se sont également pourvues de comités d’éthique. Mais un risque significatif existe que ces comités soient composés de proches de l’exécutif et se limitent à des avis consultatifs. Par exemple, après de retentissantes affaires de corruption, la mairie de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a créé une commission éthique en 2020, qui n’a qu’un rôle consultatif.

Une autre mesure du même type est le recours à un déontologue ou la mise en place d’une charte déontologique. Même adoptée par une mairie, une charte n’a pas de valeur contraignante, et semble davantage s’inscrire dans le registre de la communication que de l’action.

En effet, la lutte contre la corruption peut désormais s’intégrer pour les maires dans le cadre de stratégies visant à accroître leur légitimité auprès de parties prenantes : l’électorat, les médias ou, directement, les représentants de la République, notamment ceux garants des contrôles. Dans ce cadre, comme dans toutes les organisations, les dirigeants d’une municipalité peuvent adopter le vocabulaire et les symboles de la bonne gouvernance, sans pour autant modifier en profondeur leurs pratiques.

Ces stratégies d’évitement constituent des exemples de ce que l’on qualifie de « découplage organisationnel », c’est-à-dire des situations où les institutions adoptent des normes formelles pour légitimer leur action, sans modifier leurs pratiques réelles.

Loyauté et impunité, des valeurs municipales qui s’opposent à l’éthique

Une autre explication de la corruption au niveau local peut résider dans une certaine culture de la loyauté, susceptible de primer sur les impératifs éthiques. Dans le microcosme de l’hôtel de ville, la première des vertus n’est en effet pas la probité, mais la fidélité au chef.

L’affaire Guérini illustre un tel système clientéliste. Celui-ci s’était établi à Marseille, avec des procédures d’attribution des marchés publics méthodiquement détournées au profit de proches de Jean-Noël Guérini comme de son frère, Alexandre. Ce cas de corruption illustre comment une culture politique fondée sur l’allégeance personnelle peut anéantir tous les garde-fous éthiques et légaux.

Enfin, la corruption locale s’explique par la faiblesse des sanctions. La Cour des comptes, dans une analyse récente de la politique de lutte contre la corruption en France, dresse un constat alarmant :

« Les atteintes à la probité donnent lieu à peu de sanctions en France. […] S’agissant des mesures administratives, les poursuites disciplinaires dans la fonction publique sont mal répertoriées, peu fréquentes et inégalement appliquées. »

Selon elle, 53 % des dossiers transmis aux parquets ne font pas l’objet de poursuites. Quand les fraudeurs ne sont pas punis, la corruption devient progressivement un « phénomène normal ».

Corruption locale en France : un défi démocratique à relever

Des élections municipales sont toujours un test pour la démocratie locale. Associer mairie et corruption dans l’esprit des citoyens risque d’augmenter encore l’abstention lors du prochain scrutin, alors que celui de 2020 avait déjà été marqué par une forte baisse de la participation.

Cette année-là, l’ONG Transparency International avait demandé aux élus de se prendre position sur l’enjeu de la corruption, avec un certain succès puisque 190 listes candidates avaient souscrit aux engagements proposés.

Si les candidats ne se saisissent pas sérieusement du sujet, nous pourrions assister à une augmentation du désengagement citoyen et, par ricochet, à l’émergence de candidats opportunistes, promettant une « rupture » avec des élites traditionnelles jugées corrompues.

À l’inverse, un véritable intérêt pour le sujet, une transparence accrue et le renouvellement des équipes municipales pourraient restaurer la confiance – à condition que les promesses ne restent pas, cette fois encore, lettre morte.

Bertrand Venard ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

24.02.2026 à 17:02

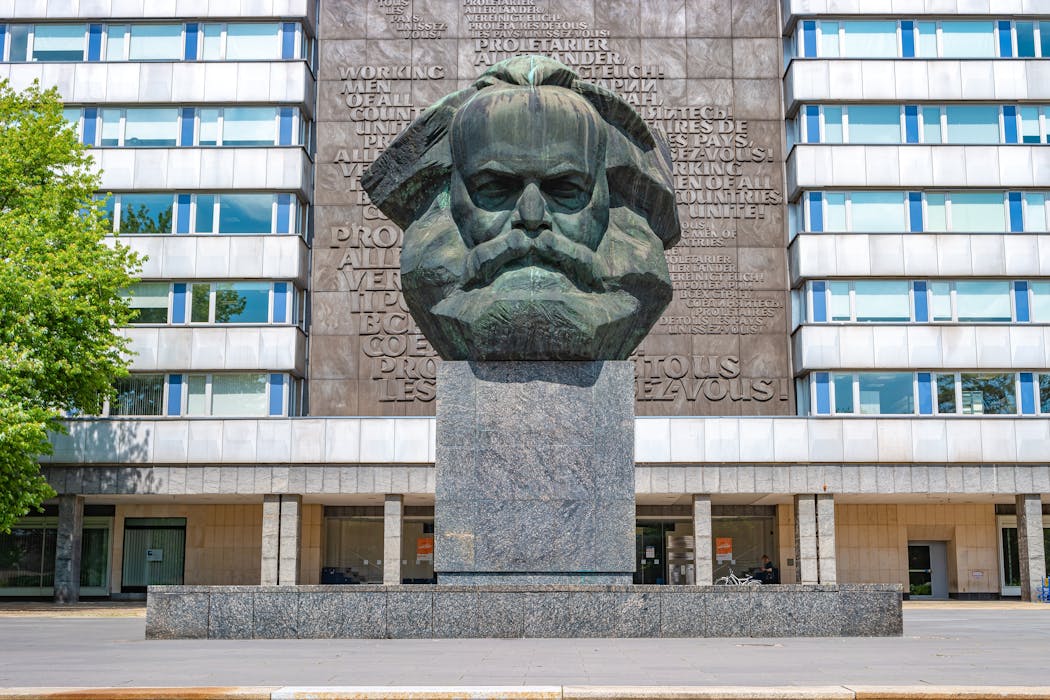

Marx permet-il encore de penser notre monde ?

Texte intégral (1599 mots)

Le marxisme n’est plus en vogue chez les intellectuels depuis l’effondrement de l’URSS. Pourtant, Karl Marx demeure l’un des pères fondateurs des sciences sociales et l’un des rares auteurs à proposer une analyse globale du capitalisme de son temps. Aujourd’hui, le détricotage des États-providence et l’augmentation des inégalités nous conduisent à réinterroger la persistance d’une forme de lutte des classes.

Certes, aujourd’hui, le personnel politique parle beaucoup moins de Marx que dans les années 1960 et 1970. La lutte des classes, les contradictions de capitalisme qui se résorberaient par une révolution prolétarienne, tout cela semble daté. La dissolution de l’URSS qui prétendait incarner ses idées est aussi passée par là. Le philosophe allemand reste tout de même une référence incontournable pour la gauche française, du Parti socialiste jusqu’aux groupes révolutionnaires.

Certaines de ses idées sont souvent reprises par la médiation de la lecture qu’en faisait Jean Jaurès. Ce dernier, républicain, bien intégré dans les institutions de la IIIᵉ République et figure marquante de l’Assemblée nationale, considérait qu’il fallait se servir de la pensée de l’auteur du Capital pour l’emmener vers autre chose. Telle est la démarche qui est aujourd’hui celle de nombreux responsables politiques mais aussi celle de chercheurs et chercheuses.

Car, paradoxalement, la fin du soviétisme a eu l’effet inverse dans le monde universitaire. Sans doute a-t-elle permis de redécouvrir que marxisme ne rimait pas nécessairement avec stalinisme et que la pensée originelle est bien plus complexe que l’image que l’on en avait. Il est peu contesté dorénavant que, à côté d’Émile Durkheim, d’Adam Smith, de David Ricardo ou ce Max Weber, Karl Marx compte parmi les pères fondateurs des sciences sociales. Se plonger dans sa pensée n’est toutefois pas chose aisée. Ses écrits sont aujourd’hui assez difficiles à lire. Cela demande un certain volume de connaissances sur ce qu’était le XIXᵉ siècle pour comprendre le propos et maîtriser un lexique qui n’est plus très actuel.

Si on continue de s’y référer, c’est tout d’abord parce que Marx est un des rares à proposer une analyse assez complète et globalisante du capitalisme de son temps, le capitalisme britannique du XIXᵉ siècle. Sa pensée possède une puissance analytique spécifique car elle allie plusieurs composantes.

On retrouve tout d’abord une dimension philosophique, notamment lorsque, dans ses jeunes années, il développe le concept d’aliénation pour désigner le sentiment éprouvé par un travailleur dépossédé des fruits de son travail. Marx, c’est aussi, dans l’Idéologie allemande notamment, une manière de lire l’histoire que l’on nomme le « matérialisme historique ». Elle peut être selon lui comprise à partir des rapports sociaux de production, l’infrastructure sur laquelle repose tout le reste. La religion ou l’organisation de l’État peuvent, selon Marx, être expliquées à partir de la manière dont l’économie produit. Ces rapports sociaux deviennent parfois contradictoires, et c’est ainsi que l’Europe aurait évolué de l’esclavagisme vers le féodalisme et du féodalisme vers le capitalisme. Marx pense également comme un économiste dans le Capital et tente d’analyser la formation de la plus-value, l’évolution du taux de profit ou encore les conséquences de la mécanisation des usines sur la productivité.

Quand bien même on ne partage pas la pensée de Marx, le fait même d’étudier pareil cadre global reste inspirant. Marx essaie de penser le système capitaliste et de lui donner une cohérence qui, parfois même, on le soupçonne moins, est vue comme une force par l’auteur. On trouve des textes de Marx qui traduisent une forme d’admiration pour le capitalisme et sa force propulsive à l’époque.

Marx et son complice et mécène Engels ont certes perdu leur pari lancé en 1848 avec le Manifeste du parti communiste : que la prolétarisation d’une grande partie de la société, petits bourgeois et paysans notamment, mène à une opposition de plus en plus frontale entre deux classes sociales et finalement à une révolution. L’émergence de la classe moyenne au XXᵉ siècle est un phénomène qui ne peut pas exister dans le logiciel de Marx.

Le travail des enfants, la surexploitation, tout cela n’existe plus vraiment. Marx dit des choses intéressantes sur la politique, mais un certain nombre de processus n’étaient pas visibles à son époque : la professionnalisation du personnel politique, y compris à gauche, l’intégration du socialisme dans l’appareil d’État et la naissance d’un État social… Marx a sans doute sous-estimé la capacité du capitalisme à surmonter ses contradictions.

Malgré cela, la brutalité des rapports sociaux semble aujourd’hui de retour avec le détricotage des États-providence. On observe une concentration des richesses d’un côté de la société et une augmentation de la pauvreté de l’autre. L’idée de lutte des classes ne peut pas être pensée comme au XIXᵉ siècle, mais d’une certaine manière, elle correspond sans doute mieux à notre réalité qu’à celle des Trente Glorieuses, au moment pourtant de l’histoire où les partis politiques citaient le plus Marx. Sa pensée retrouve aussi une certaine actualité à travers cela. De même, la « perte de sens au travail » si souvent mentionnée sur LinkedIn et dans moult essais n’est pas si éloignée de la théorie de l’aliénation.

L’enjeu intellectuel de Marx était de lier la place de la bourgeoisie dans le système économique à ses objectifs politiques. Ce n’était pas faire de l’économie pour faire de l’économie. Cette attitude peut encore nous permettre de penser notre monde. Réserves de pétrole, intelligence artificielle, nouvelles technologies… Un marxiste aura le réflexe de se demander ce que ces enjeux économiques peuvent produire socialement et politiquement.

Le risque avec le marxisme est de rester nostalgique de logiques sociales anciennes, incarnées par exemple dans de grandes usines : évoluer vers de nouvelles lectures est un pari intellectuel intéressant et audacieux. Un autre est de se limiter à cette approche qui ne voit en l’individu qu’un membre d’une classe surdéterminée par des intérêts économiques. Cela reste fondamental, mais d’autres choses entrent en ligne de compte pour comprendre les actions des individus. Psychanalyse, sciences cognitives, autres approches de la rationalité… Marx, fervent défenseur de la science et qui saluait volontiers ses avancées, à l’instar des écrits de Charles Darwin, s’y serait très vraisemblablement intéressé également.

Cette contribution est publiée en partenariat avec le Printemps de l’Économie, cycle de conférences-débats qui se tiendront du 17 au 20 mars au Conseil économique social et environnemental (Cese) à Paris. Retrouvez ici le programme complet de l’édition 2026, intitulée « Le temps des rapports de force »

23.02.2026 à 17:18

Municipales 2026 : comprendre la gratuité des transports en graphiques

Texte intégral (2157 mots)

Dunkerque, Montpellier, Calais, Nantes… toutes ces villes ont mis en place la gratuité totale des transports en commun. Promue par certains candidats, conspuée par d’autres, cette mesure devient un élément central des campagnes électorales municipales de 2026. Mais qu’en disent les experts ? Quels sont ses effets bénéfiques et pernicieux ? Décryptage en graphique et en données.

La gratuité des transports en commun, rarement débattue aux élections municipales de 2014 et encore relativement discrète en 2020, se trouve désormais au cœur des campagnes municipales de 2026. Mobiliser une forme de gratuité semble être devenu un passage obligé des débats locaux.

À Lyon (Rhône), après avoir mis en place la gratuité pour les moins de 10 ans, le président de la Métropole Bruno Bernard (Les Écologistes) fait campagne en mobilisant la gratuité des enfants abonnés TCL. De son côté Jean-Michel Aulas (LR, Ensemble) propose une gratuité pour les personnes gagnant moins de 2 500 euros.

Des débats similaires s’ouvrent dans des villes de tailles et de contexte variés comme Angers (Maine-et-Loire), Dijon (Côte-d’Or), Marseille (Bouches-du-Rhône), Paris.

Gratuité totale des transports

Alors même que les transports en commun relèvent le plus souvent de la compétence des intercommunalités, les décisions de gratuité sont prises par une large diversité de collectivités locales, parfois au titre d’autres compétences.

La gratuité est longtemps restée cantonnée à des territoires de petites tailles, avec des transports en commun peu utilisés et de faibles recettes de billetique. À présent, elle s’invite dans des territoires pluriels. Si elle reste principalement mise en œuvre à l’échelle territoriale des villes, elle se développe au sein de communautés urbaines, comme Poher Communauté en Bretagne, ou par les syndicats de transport comme dans le Douaisis, dans le nord de la France.

Après les records de mise en place de cette mesure dans les villes d’Aubagne (100 000 habitants, Bouches-du-Rhône) en 2009, puis de Dunkerque (200 000 habitants, Nord) en 2018, Montpellier (Hérault) a fait franchir un nouveau seuil à la gratuité à partir de 2021 en instaurant la mesure pour ses habitants sur un réseau comprenant plusieurs lignes de trams. Pour sa part, depuis janvier 2026, le syndicat de transports de l’Artois, dans le Nord, est devenu le plus grand territoire français aux transports totalement gratuits avec 650 000 habitants pouvant bénéficier d’une telle mesure.

Si certains partis ont fait de la gratuité des transports un élément fréquent dans leur programme comme le Parti communiste français (PCF), ou plus récemment La France insoumise (LFI), la gratuité n’est pas réservée aux politiques de gauche. Elle est mise en œuvre aussi bien par la droite, comme à Calais (Pas-de-Calais) ou à Châteauroux (Indre), que par la gauche, comme à Morlaix (Finistère) ou Libourne (Gironde). La mesure résiste aux alternances politiques, en étant rarement remise en question.

Report modal de la marche vers les transports en commun

Depuis plusieurs années, les rapports et positions sur la gratuité des transports en commun font légion. Alors que, jusque dans les années 2010, la mesure était peu étudiée, essentiellement par les services du ministère de l’environnement, de nombreuses évaluations se sont développées. Des études ont été commandées par la Ville de Paris, par l’Île-de-France Mobilités ou encore par le syndicat de transports lyonnais (Sytral).

Dans ces études, la gratuité des transports en commun est largement évaluée selon ses effets sur la répartition modale, comprise comme le pourcentage d’utilisation des différents modes de transports. La gratuité est jugée bonne si elle permet un bon report modal, c’est-à-dire d’un mode polluant vers un mode moins polluant – de la voiture au vélo, par exemple. Les rapports concluent que la gratuité est inefficace, puisqu’elle engendrerait un report modal, essentiellement depuis la marche et le vélo vers les transports en commun. Même la Cour des comptes a récemment pointé cette inefficacité à produire un bon report modal.

À lire aussi : Gratuité des transports : comprendre un débat aux multiples enjeux

Ce constat d’inefficacité est alors largement relayé au-delà de la sphère experte, notamment par des acteurs institutionnels et des groupes d’intérêts du transport, qui s’appuient sur ces évaluations pour structurer leur opposition à la gratuité. Les groupes d’intérêts du transport, comme le GART, qui regroupe les collectivités, ou l’UTPF, qui regroupe les entreprises de transport, s’appuient sur ces constats pour s’opposer à la mesure. Les groupes d’intérêts du transport mobilisent ces expertises pour s’opposer assez unanimement à la gratuité. La FNAUT qui représente les usagers et usagères des transports défend que « la gratuité totale, isolée de toute autre mesure, ne favorise pas un report modal ».

Politique publique de mobilité

Si la gratuité des transports est fréquemment étudiée comme une politique publique de mobilité, les élus qui la mobilisent le font au nom d’une grande variété d’objectifs. Nombreux sont les motifs évoqués pour défendre la gratuité, tels que réduction de la pollution de l’air, attractivité territoriale et des commerces, protection du pouvoir d’achat, etc.

À Aubagne, c’est la recherche de liberté et d’accessibilité sociale accrue aux transports qui sont mises en avant. À Dunkerque, on y voit un instrument d’aménagement urbain pour redynamiser le centre-ville. À Montpellier, la mesure est présentée comme un instrument de gouvernance territoriale, pour améliorer le pouvoir d’achat des classes moyennes et populaires. À Calais, on souhaite répondre au mouvement des gilets jaunes et au coût des déplacements. À Nantes (Loire-Atlantique), la gratuité le week-end est associée à des objectifs sociaux et de réduction de l’autosolisme.

Une grande partie des effets prétendus à la gratuité des transports échappe à l’évaluation. Les effets sociaux de la mesure, notamment sur l’isolement de certaines populations, sur la facilité d’accès au transport, ont été encore peu étudiés. Même lorsque l’Observatoire des villes du transport gratuit s’intéresse aux conséquences sur les automobilistes ou sur les jeunes, ce sont essentiellement leurs chiffres sur le report modal qui sont repris dans les débats.

Financer les transports

En France, les transports en commun sont financés par trois sources principales :

le versement mobilité, impôt sur la masse salariale, payée par les entreprises, administrations et associations ;

les recettes tarifaires, payées par les usagers et usagères ;

les subventions des collectivités locales.

Les proportions de ces trois sources varient en fonction des territoires, mais le versement mobilité est souvent la source principale du financement. Les territoires denses et au réseau de transport bien structuré présentent en général des recettes tarifaires plus élevées. Aussi, si la gratuité totale des transports en commun supprime des coûts liés à la billetique (distributeurs automatiques de titres, valideurs, logiciels, application, contrôleurs, etc.), dans les grands réseaux, ces coûts sont généralement plus faibles que ce que rapportent les recettes commerciales.

Une politique totem

Si l’opposition à la gratuité totale des transports en commun est si forte, c’est que, pour beaucoup, la mesure dévaloriserait le transport. « Aucun service n’est réellement gratuit », « la gratuité n’existe pas » sont autant d’expressions révélant une valorisation d’un service par son prix.

Parler de gratuité des transports en commun est révélateur du caractère anormal de la mesure. Parlons-nous ainsi de « gratuité de la police » ? Dans un secteur plus proche, nous ne parlons pas non plus de gratuité des routes, alors que celles-ci sont très largement gratuites et que leur coût est largement supporté par les contribuables plutôt que les usagers et usagères. Comme pour les transports en commun, beaucoup d’économistes défendent pourtant une tarification de la route.

La gratuité des transports est une politique totem. Souvent intégrée à des projets de mobilités, l’intégralité des effets de la mesure demeure encore largement inconnue, tant les sens associés à la mesure sont divers. Les débats sur la gratuité des transports interrogent ainsi la légitimité d’un financement collectif renforcé des mobilités, mais aussi les cadres d’expertise à partir desquels les politiques publiques sont évaluées et jugées.

La thèse de Félicien Boiron est financée par le ministère de la Transition écologique.